नितिन सिंघानिया सारांश: दर्शन के स्कूल | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

परिचय

दर्शनशास्त्र में विभिन्न धाराएं शामिल हैं, जो अस्तित्व, ज्ञान, नैतिकता और वास्तविकता पर अनूठे दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। प्राचीन ज्ञान से लेकर आध्यात्मिक प्रश्नों तक, ये धाराएं एक समृद्ध बौद्धिक ताने-बाने में योगदान करती हैं, जो हमें बारीक बहसों और गहन अंतर्दृष्टियों के माध्यम से मार्गदर्शित करती हैं, और मानव विचार के समाज पर प्रभाव के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करती हैं।

दर्शनशास्त्र की धाराएं

(i) दर्शनशास्त्र- प्राचीन भारत में साहित्य की एक लंबी परंपरा। सभी धाराओं ने कहा कि मनुष्य को चार लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करना चाहिए:

- जीवन के लक्ष्य

- अर्थ

- लक्ष्य पर ग्रंथ

| जीवन के लक्ष्य | अर्थ | लक्ष्य पर ग्रंथ |

| अर्थ | आर्थिक साधन या धन | अर्थशास्त्र में आर्थिक मामलों पर चर्चा की गई है। |

| धर्म | सामाजिक आदेशों का नियमन | धर्मशास्त्र में राज्य से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई है। |

| काम | शारीरिक सुख या प्रेम | कामशास्त्र/कामसूत्र में यौन मामलों पर विस्तार से लिखा गया है। |

| मोक्ष | उद्धार | मोक्ष से संबंधित कई ग्रंथ हैं जो दर्शन या दर्शनशास्त्र पर आधारित हैं। |

(ii) समान लक्ष्यों के बावजूद, उद्धार प्राप्त करने के साधनों पर धाराओं के बीच भिन्नताएँ उभरीं। (iii) ईसाई युग की शुरुआत तक, दो अलग-अलग दर्शनशास्त्र की धाराएं सामने आईं:

परंपरागत विद्यालय

- वेद - यह सर्वोच्च प्रकटित शास्त्र हैं जो मोक्ष के रहस्यों को समेटे हुए हैं।

- वेदों की प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं उठाया गया।

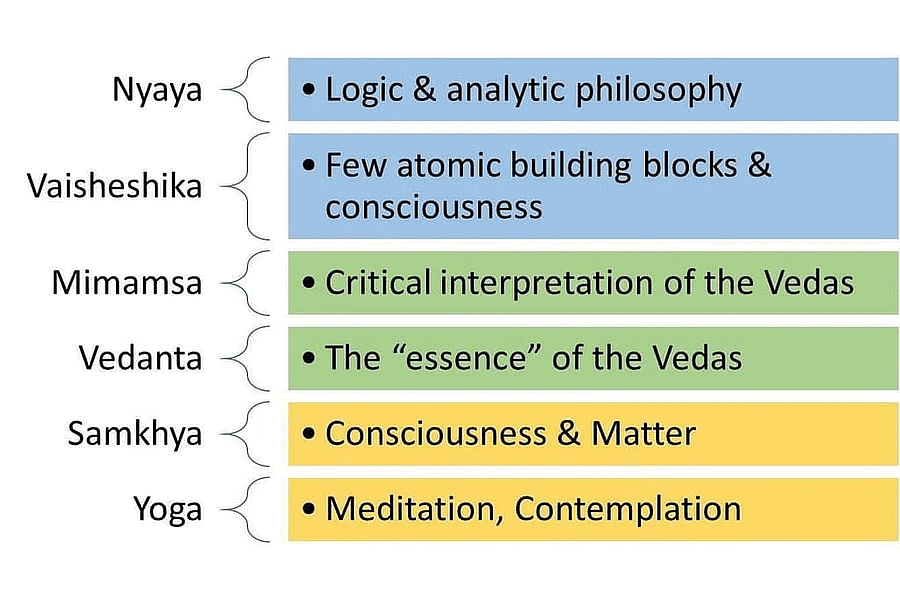

- इनके छह उप-विद्यालय हैं - जिन्हें शड-दर्शन कहा जाता है।

विपर्यस्त विद्यालय

- वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते और ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं।

- तीन प्रमुख उप-विद्यालय हैं।

परंपरागत विद्यालय के छह प्रमुख उप-विद्यालय

1. सांख्य विद्यालय

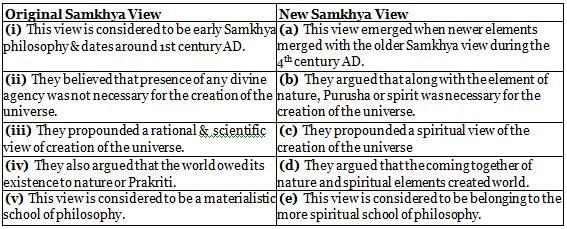

- (i) यह दर्शन का सबसे पुराना विद्यालय है।

- (ii) इसकी स्थापना कपिल मुनि ने की थी, जिन्होंने सांख्य सूत्र लिखा।

- (iii) 'सांख्य' का अर्थ होता है 'गिनती'।

- (iv) विकास के दो चरण इस प्रकार हैं:

- (v) दोनों विद्यालयों ने तर्क किया कि मोक्ष ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसका अभाव मानव के दुख का मूल कारण है।

- (vi) उन्होंने द्वैतवाद या द्वैतवाद में विश्वास किया, अर्थात आत्मा और पदार्थ अलग-अलग तत्व हैं।

- (vii) यह अवधारणा - वास्तविक ज्ञान का आधार है।

- (viii) ज्ञान तीन मुख्य अवधारणाओं के माध्यम से प्राप्त होता है: प्रत्यक्श: अनुभव; अनुमान: अनुमान और शब्द: श्रवण।

- (ix) उनके पास वैज्ञानिक जांच की प्रणाली है।

- (x) प्रकृति और पुरुष - वास्तविकता का आधार और पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं।

- (xi) पुरुष - पुरुष के गुणों के करीब और जागरूकता से जुड़ा है और इसे परिवर्तित या बदल नहीं किया जा सकता।

- (xii) प्रकृति - तीन प्रमुख गुण: विचार, गति और परिवर्तन; महिला की शारीरिक विशेषताओं के करीब है।

2. योग विद्यालय

(i) योग विद्यालय का अर्थ है दो महत्वपूर्ण तत्वों का मिलन। (ii) कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान और योग तकनीकों का शारीरिक अनुप्रयोग मिलाकर किया जा सकता है। (iii) तकनीकें पुरुष को प्रकृति से मुक्त करने की दिशा में ले जाती हैं। (iv) योग का उद्भव और विद्यालय - पतंजलि के योगसूत्र में (2 शताब्दी ई.पू.)। (v) इस विद्यालय के शारीरिक पहलू - विभिन्न आसनों को कहा जाता है। (vi) श्वसन अभ्यास - प्राणायाम। (vii) मोक्ष या स्वतंत्रता प्राप्त करने के अन्य साधन हैं:

- स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन

- प्राप्त करने के तरीके/अर्थ

- यम - आत्म-नियंत्रण का अभ्यास करना

- नियम - अपने जीवन के नियमों का पालन करना

- प्रत्यास - एक वस्तु का चयन करना

- धारणा - (चुनी हुई वस्तु पर) मन को स्थिर करना

- ध्यान - (उपरोक्त) चुनी हुई वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना

- समाधि - मन और वस्तु का विलय, जो आत्मा के अंतिम विलय की ओर ले जाता है।

(viii) ये तकनीकें मनुष्यों को उनके मन, शरीर और इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। (ix) ये अभ्यास व्यक्ति को भगवान के अस्तित्व में विश्वास करने में मदद करते हैं, जो एक मार्गदर्शक, सलाहकार और शिक्षक है। (x) व्यक्ति को सांसारिक मामलों से दूर जाने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं।

3. न्याय स्कूल

- (i) मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तार्किक सोच में विश्वास करते हैं।

- (ii) जीवन, मृत्यु और मुक्ति को रहस्यों के रूप में मानते हैं जिन्हें तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच के माध्यम से हल किया जा सकता है।

- (iii) तर्क करते हैं कि 'वास्तविक ज्ञान' प्राप्त करने से ही मुक्ति मिल सकती है।

- (iv) इस स्कूल की स्थापना गौतम ने की, जो न्याय सूत्र के लेखक हैं।

- (v) तर्क करते हैं कि तर्क, श्रवण और उपमा जैसे तार्किक उपकरणों का उपयोग करके मानव किसी प्रस्ताव या कथन की सत्यता की पुष्टि कर सकता है।

- (vi) तर्क करते हैं कि सृष्टि का निर्माण भगवान के हाथों से हुआ।

- (vii) विश्वास करते हैं कि भगवान ने न केवल सृष्टि की बल्कि उसे बनाए रखा और नष्ट भी किया।

- (viii) लगातार प्रणालीबद्ध तर्क और सोच पर जोर दिया।

4. वैशेषिक स्कूल

- (i) सृष्टि की भौतिकता में विश्वास करते हैं।

- (ii) यह एक यथार्थवादी और वस्तुनिष्ठ दर्शन है जो सृष्टि के नियमों का निर्धारण करता है।

- (iii) इसके संस्थापक कणाद हैं, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन पर ग्रंथ लिखा।

- (iv) तर्क करते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ पाँच मुख्य तत्वों (जिन्हें द्रव्य कहा जाता है) से बनाया गया है: अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश।

- (v) तर्क करते हैं कि वास्तविकता की कई श्रेणियाँ हैं - क्रिया, गुण, जाति, अंतर्निहितता, पदार्थ और विशिष्ट गुणवत्ता।

- (vi) इसका एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है - परमाणु सिद्धांत विकसित किया, अर्थात् सभी भौतिक वस्तुएँ परमाणुओं से बनी होती हैं।

- (vii) भारतीय उपमहाद्वीप में भौतिकी की शुरुआत के लिए भी उत्तरदायी थे।

- (viii) यह सृष्टि के निर्माण की यांत्रिक प्रक्रिया के प्रवर्तक हैं।

- (ix) भगवान में विश्वास करते हैं और उन्हें मार्गदर्शक सिद्धांत मानते हैं।

- (x) कर्म के कानूनों में विश्वास करते हैं जो इस ब्रह्मांड का मार्गदर्शन करते हैं, अर्थात् सब कुछ मानव के कार्यों पर आधारित है।

- (xi) मुक्ति में विश्वास करते हैं, जो सृष्टि और विनाश के साथ समानांतर है, जो एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसे भगवान ने निर्धारित किया।

5. मीमांसा स्कूल

(i) ‘मिमांसा’ का अर्थ है तर्क, व्याख्या और अनुप्रयोग की कला।

- (ii) यह सामहिता और ब्रह्मण के ग्रंथों के विश्लेषण पर केंद्रित है।

- (iii) यह तर्क करते हैं कि वेद शाश्वत सत्य को समाहित करते हैं और सभी ज्ञान के भंडार हैं।

- (iv) स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने के लिए, उन्हें वेदों द्वारा निर्धारित सभी कर्तव्यों का पालन करना होगा।

- (v) इसे - तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के जैमिनी के सूत्रों में वर्णित किया गया है।

- (vi) इसके सबसे बड़े प्रवक्ता: सबर स्वामी और कुमारिल भट्ट हैं।

- (vii) यह तर्क करते हैं कि मोक्ष केवल अनुष्ठानों के माध्यम से संभव है, लेकिन वेदिक अनुष्ठानों के पीछे का औचित्य और तर्क समझना चाहिए।

- (viii) कहा गया है कि मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं होता, जब तक कि वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता।

- (ix) मुख्य ध्यान - वेदों के अनुष्ठानात्मक भाग पर है, अर्थात् मोक्ष प्राप्त करने के लिए वेदिक अनुष्ठान करना आवश्यक है।

- (x) इसमें पुरोहितों की सहायता शामिल होती है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक दूरी को वैधता प्रदान करता है।

- (xi) इसे ब्राह्मणों द्वारा लोगों पर अपने प्रभाव को बनाए रखने के उपकरण के रूप में उपयोग किया गया।

6. वेदांत स्कूल

(i) वेदांत - दो शब्द - ‘वेद’ और ‘अंत’, अर्थात् वेदों का अंत।

- (ii) यह उपनिषदों में विस्तारित जीवन के तात्त्विक विचारों का समर्थन करता है।

- (iii) इसका आधार बनाने वाला सबसे पुराना ग्रंथ - बदरायण के ब्रह्मसूत्र (दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व)।

- (iv) ब्रह्म - जीवन की वास्तविकता और बाकी सब कुछ असत्य या माया है।

- (v) आत्मा या आत्म-संवेदन ब्रह्म के समान है।

- (vi) यह तर्क आत्मा और ब्रह्म को समान बनाता है, आत्मा का ज्ञान ब्रह्म को समझने के बराबर होगा और मोक्ष की ओर ले जाएगा।

- (vii) ब्रह्म और आत्मा अघातीय और शाश्वत हैं।

- (viii) यह 9वीं शताब्दी ईस्वी में शंकराचार्य के तात्त्विक हस्तक्षेप के साथ विकसित हुआ, जिन्होंने उपनिषदों और भगवद गीता पर टिप्पणियाँ लिखीं-> जिसने अद्वैत वेदांत के विकास की ओर अग्रसर किया।

- (ix) रामानुजन - प्रमुख तात्त्विक (उन्होंने 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा)। उनके हस्तक्षेप ने इस स्कूल में कुछ भिन्नताएँ उत्पन्न कीं:

शंकराचार्य का दृष्टिकोण

शंकराचार्य ने ब्रह्म को गुण रहित माना।

- ज्ञान या ज्ञान को मोक्ष प्राप्त करने का मुख्य साधन माना।

- कर्म के सिद्धांत को मान्यता दी।

- पुनर्जन्म या पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास किया और यह कि व्यक्ति को अपने पिछले कर्मों का फल भोगना पड़ता है, जिसका उपाय अपने ब्रह्म की खोज करना है।

रामानुजन का दृष्टिकोण

रामानुजन ने ब्रह्म को गुण संपन्न माना।

- प्रेमपूर्ण विश्वास और भक्ति का अभ्यास करना मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग माना।

हेटेरोडॉक्स स्कूल के तीन उपविभाग

1. बौद्ध दर्शन

- (i) संस्थापक- गौतम बुद्ध

- (ii) उनकी मृत्यु के बाद- उनके शिष्यों ने राजगृह में एक परिषद बुलाई जहाँ बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएँ संहिताबद्ध की गईं।

बुद्ध के पिटक

| जिस शिष्य ने इसे लिखा: | बुद्ध के पिटक |

| उपाली | विनय पिटक (बौद्धों के लिए नियम) |

| आनंद | सूत्र पिटक (बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत) |

| महाकाश्यप | अभिधम्म पिटक (बौद्ध दर्शन) |

(iii) इस दर्शन के अनुसार- वेदों में निहित पारंपरिक शिक्षाएँ मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपयोगी नहीं हैं और उन्हें अंध विश्वास से नहीं मानना चाहिए।

(iv) बुद्ध ने कहा कि हर मानव को चार उच्चतम सत्य की प्राप्ति के माध्यम से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए-

- मानव जीवन में दुख;

- इच्छा- सभी दुखों का मूल कारण;

- वस्तुवादी चीजों के प्रति इच्छाओं, भावनाओं और प्रेम को नष्ट करें ताकि निर्वाण प्राप्त हो सके;

- अंत में मुक्ति और आशावाद।

(v) निर्वाण/मुक्ति एक आठ गुना मार्ग के माध्यम से है:

- (a) सही दृष्टि

- (b) सही संकल्प: इच्छाओं को नष्ट करने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति विकसित करें।

- (c) सही भाषण: सही भाषण को विकसित करके अपने भाषण को नियंत्रित करें।

- (d) सही आचरण: भौतिक चीजों के प्रति इच्छा से दूर रहें।

- (e) सही आजीविका: अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी भी अनुचित साधनों का उपयोग न करें।

- (f) सही प्रयास: बुरे भावनाओं और छापों से बचें।

- (g) सही ध्यान: अपने शरीर, मन और स्वास्थ्य को सही रूप में रखें।

- (h) सही एकाग्रता।

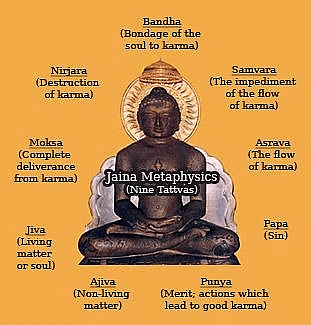

2. जैन दर्शन

- (i) सबसे पहले जैन तीर्थंकर या ज्ञानी व्यक्ति ऋषभ देव द्वारा विस्तृत किया गया, जो 24 तीर्थंकरों में से एक थे।

- (ii) आदिनाथ- सभी जैन दर्शन का स्रोत।

- (iii) अरिष्टनेमि और अजितनाथ- ने भी जैन दर्शन का प्रचार किया।

- (iv) मोक्ष प्राप्त करने के लिए वेदों की प्राथमिकता का विरोध करते हैं।

- (v) तर्क करते हैं कि मनुष्य को सही दृष्टि और ज्ञान की खोज करके अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए।

- (vi) अगर इसे सही आचरण के साथ जोड़ा जाए, तो यह मोक्ष की ओर ले जाएगा।

- (vii) कहते हैं कि मनुष्य को मुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।

- (viii) प्रमुख सिद्धांत:

- (a) इस ब्रह्मांड में प्राकृतिक और अलौकिक चीजें सात मौलिक तत्वों पर आधारित हैं, अर्थात् जिव, अजिव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष।

- (b) अस्तित्व के दो बुनियादी प्रकार: अस्तिकाय या कुछ ऐसा जो शारीरिक आकार रखता है जैसे शरीर और अनस्तिकाय अर्थात् जो शारीरिक आकार नहीं रखता, जैसे ‘समय’।

- (c) जो भी वस्तु होती है उसे धर्म कहा जाता है, जो वस्तु या मनुष्य द्वारा धारण की गई गुणों का आधार है।

- (d) पदार्थ शाश्वत और अपरिवर्तनीय है।

3. चार्वाक विद्यालय या लोकवात दर्शन

- (i) संस्थापक- बृहस्पति।

- (ii) यह एक प्रारंभिक विद्यालयों में से एक है जिसने एक दार्शनिक सिद्धांत विकसित किया।

- (iii) वेदों और बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख है।

- (iv) चार्वाक विद्यालय- मोक्ष प्राप्त करने के लिए भौतिकवादी दृष्टिकोण का मुख्य प्रवर्तक।

- (v) इसे लोकवात भी कहा गया, जो आम लोगों से व्युत्पन्न है।

- (vi) ‘लोकायत’- भौतिक और भौतिक दुनिया (लोक) के प्रति गहरा लगाव।

- (vii) किसी अलौकिक या दिव्य एजेंट के अस्तित्व को नकारते हैं जो हमारी गतिविधियों को नियंत्रित कर सके।

- (viii) मोक्ष प्राप्त करने की आवश्यकता के खिलाफ तर्क करते हैं और ब्रह्मा और भगवान के अस्तित्व को भी नकारते हैं।

- (ix) मुख्य शिक्षाएँ:

- (a) देवताओं और उनके पृथ्वी पर प्रतिनिधियों- पुजारी वर्ग के खिलाफ।

- (b) मनुष्य- सभी गतिविधियों का केंद्र।

- (c) ‘आकाश’ को पांच आवश्यक तत्वों में से एक नहीं मानते, कहते हैं कि ब्रह्मांड केवल चार तत्वों: अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु में ही सीमित है।

- (d) इस दुनिया के बाद कोई और दुनिया नहीं है।

- (e) सुख जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए।

- (f) ‘खा, पी और खुश रहो’ का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं।

- (g) भौतिकवादी दर्शन आदर्शवादी दार्शनिकों पर हावी हुए।

|

198 videos|620 docs|193 tests

|