नितिन सिंहानिया संक्षेप: भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और कुम्हार कला - 1 | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मिट्टी के बर्तन का परिचय

भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मिट्टी के बर्तन UPSC CSE के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बेहतर समझ के लिए Nitin Singhania की पुस्तक का संक्षिप्त विवरण देखें।

भारतीय वास्तुकला: वास्तुकला का तात्पर्य भवनों के डिजाइन और निर्माण से है। यह आमतौर पर पत्थर, लकड़ी, कांच, धातु, रेत आदि जैसे विभिन्न प्रकार के सामग्रियों के मिश्रण का उपयोग करता है। इसमें इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग गणित का अध्ययन शामिल है। यह विस्तृत और सटीक मापों की आवश्यकता होती है।

मूर्तिकला: मूर्तिकला अपेक्षाकृत छोटे 3-आयामी कला के काम होते हैं। मूर्तिकला का एक टुकड़ा आमतौर पर एक ही प्रकार की सामग्री से बनाया जाता है। यह रचनात्मकता और कल्पना की आवश्यकता होती है और यह सटीक मापों पर इतनी निर्भर नहीं हो सकती है।

मिट्टी के बर्तन: मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया और उत्पाद हैं, जिसमें मिट्टी और अन्य सिरेमिक सामग्रियों से बर्तन और अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिन्हें उच्च तापमान पर जलाया जाता है ताकि उन्हें एक कठोर, टिकाऊ रूप दिया जा सके। प्रमुख प्रकारों में मिट्टी के बर्तन, पत्थर के बर्तन और पोर्सलेन शामिल हैं।

भारतीय वास्तुकला एवं मूर्तिकला एवं मिट्टी के बर्तन का वर्गीकरण

प्राचीन भारत और इसकी वास्तुकला

(a) हरप्पन कला

हरप्पन वास्तुकला: सिंधु घाटी विश्व की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक है, जो अपने समकालीनों, मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र के साथ है। अपने उत्कर्ष पर, सिंधु सभ्यता की जनसंख्या शायद पांच मिलियन से अधिक थी।

विशाल नगर योजना क्या है?

➢ हरप्पा का महान अनाजागार: विस्तृत नगर योजना इस सभ्यता की विशेषता थी, जो शहरों के ग्रिड पैटर्न से स्पष्ट है, जिनमें से कुछ के पास किलेबंदी और विस्तृत जल निकासी एवं जल प्रबंधन प्रणाली थी।

- शहरों की ग्रिड लेआउट योजना एक प्राचीन प्रणाली है जिसे इस विशेष सभ्यता के शहरों में लागू किया गया था।

- घरों को बेक्ड ईंटों से बनाया गया था। ईंटों के निश्चित आकार, साथ ही पत्थर और लकड़ी का भी उपयोग किया गया।

- निचले क्षेत्र में भवन अपेक्षाकृत एकसमान हैं, जो मुख्यतः कार्यात्मक हैं न कि सजावटी।

- भवनों में सबसे प्रभावशाली मोहनजो-दाड़ो का महान स्नानघर है। इसकी लंबाई 54.86 मीटर और चौड़ाई 32.91 मीटर है, जिसके बाहरी दीवारें 2.43 मीटर मोटी हैं। स्नानघर के चारों ओर गैलरी और कमरे थे।

- एक और महत्वपूर्ण ढांचा अनाजागार परिसर था, जिसमें 55 x 43 मीटर का कुल क्षेत्र था। अनाजागारों का बुद्धिमानी से निर्माण किया गया था, जिसमें रणनीतिक वायु नलिकाएँ और इकाइयों में विभाजित प्लेटफार्म थे।

हरप्पन शिल्प के प्रकार क्या हैं?

➢ एक सींग वाला घोड़ा (Unicorn)

➢ पशुपति मुहर

- मानक मुहर एक चौकोर पट्टिका है, जिसका आकार 2 x 2 इंच है (नदी का पत्थर (steatite))।

- इन्हें मुख्यतः व्यापार और वाणिज्य की इकाई के रूप में उपयोग किया जाता था।

- इनका उपयोग एक ताबीज (बुराई से बचाने के लिए) के रूप में भी किया जाता था।

- इनका उपयोग एक शैक्षिक उपकरण (पाई चिह्न की उपस्थिति) के रूप में भी किया जाता था।

➢ दाढ़ी वाला आदमी ➢ नृत्य करती हुई लड़की

➢ नृत्य करती हुई लड़की

- धातु-निर्मित शिल्प बनाने के लिए 'लॉस्ट वैक्स तकनीक' का उपयोग किया गया था।

- भैंस को उसके उठे हुए सिर, पीठ और लहराते सींग के साथ भी बनाया गया था।

- बकरियां कलात्मक मूल्य की हैं।

➢ टेराकोटा

- टेराकोटा एक आग में पकाया हुआ मिट्टी है और इसे पिंचिंग विधि का उपयोग करके हाथ से बनाया जाता है।

➢ हरप्पन मिट्टी के बर्तन

- मिट्टी के बर्तन मुख्यतः साधारण, लाल और काले रंग के होते थे।

- साधारण मिट्टी के बर्तन पेंटेड वेर से अधिक सामान्य होते हैं।

- साधारण बर्तन आमतौर पर लाल मिट्टी के होते हैं, जिनमें एक फाइन लाल या ग्रे स्लिप हो सकती है। इसमें नॉब वाले बर्तन शामिल हैं, जिन्हें नॉब की पंक्तियों से सजाया गया है।

- काले पेंटेड बर्तन में एक फाइन कोटिंग होती है, जिस पर ज्यामितीय और पशु डिज़ाइन चमकदार काले रंग में बनाए जाते हैं।

- पोर्ट्स का उपयोग छिद्रित बर्तन के रूप में किया गया था (जिसका बड़ा छिद्र नीचे और दीवार पर छोटे छिद्र होते थे, और शायद इसका उपयोग शराब को छानने के लिए किया जाता था)।

➢ मनके और आभूषण

- मृत शरीरों के अवशेषों के साथ गहनों के साथ दफनाए गए प्रमाण भी पाए गए हैं।

- हरप्पन लोग फैशन के प्रति भी जागरूक थे।

(b) मौर्य कला और वास्तुकला क्या है?

मौर्य अदालत की कला

1. मौर्य अदालत की कला- महल

इस अवधि के कुछ स्मारक और स्तंभ भारतीय कला के उत्कृष्ट नमूनों में माने जाते हैं। मौर्य वास्तुकला में लकड़ी का उपयोग किया गया था, क्योंकि उस समय चट्टानों और पत्थरों का उपयोग इतना सामान्य नहीं था। मौर्य काल में लकड़ी को चमकाने की कला इतनी परिपूर्ण हो गई थी कि कुशल कारीगर लकड़ी को एक दर्पण की तरह चमकाते थे। 300 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य ने बिहार में गंगा के किनारे 14.48 किमी लंबा और 2.41 किमी चौड़ा एक लकड़ी का किला बनाया। हालाँकि, इस किले से केवल कुछ चंदन की बीमें ही बची हैं।

➢ अशोक

- अशोक पहले मौर्य सम्राट थे जिन्होंने पत्थर की वास्तुकला की शुरुआत की। अशोक काल (3री शताब्दी ईसा पूर्व) का पत्थर का काम काफी विविधता वाला था और इसमें ऊँचे स्वतंत्र स्तंभ, स्तूपों की रेलिंग, सिंह आसनों और अन्य विशाल आकृतियाँ शामिल थीं। जबकि अधिकांश आकार और सजावटी रूप स्वदेशी थे, कुछ विदेशी रूपों में ग्रीक, फारसी और मिस्री संस्कृतियों का प्रभाव दिखाई देता है।

- अशोक काल ने भारत में बौद्ध वास्तुकला के स्कूल की शुरुआत की। इस समय कई चट्टान-कट गुफाएँ, स्तंभ, स्तूप और महल बनाए गए थे। इस अवधि के कई गुफा-तीर्थ स्थल बिहार के बराबर और नागर्जुन पहाड़ियों और सीतामढ़ी में खोजे गए हैं। ये गुफाएँ योजनाबद्ध रूप से सरल हैं और सभी आंतरिक सजावटी नक्काशी से रहित हैं। ये भिक्षुओं के निवास के रूप में कार्य करती थीं।

कई शिलालेख बताते हैं कि ये गुफा-मंदिर सम्राट अशोक द्वारा अजिविका संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए बनवाए गए थे, जो जैनियों से अधिक निकटता से जुड़े हुए थे बजाय बौद्धों के।

- अशोक का चट्टानी आदेश धौली, भुवनेश्वर के निकट, भारत में सबसे प्राचीन चट्टान-कट नक्काशी मानी जाती है। इसमें एक नक्काशीदार हाथी है, जो सम्राट के बौद्ध धर्म में परिवर्तन को दर्शाता है, जो उन्होंने कलिंग विजय के बाद किया।

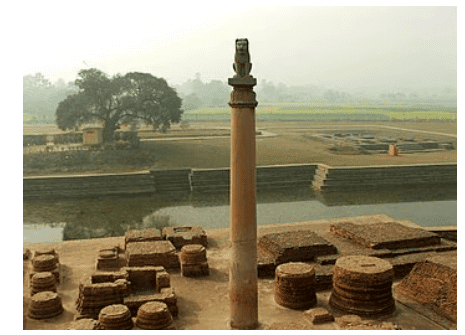

2. मौर्य अदालत की कला- स्तंभ

➢ अशोक के स्तंभ

- एकल-खंड अशोक के स्तंभ वास्तुकला और नक्काशी के अद्भुत उदाहरण हैं। ये ऊँचे स्वतंत्र एकल-खंड स्तंभ थे जो पवित्र स्थलों पर स्थापित किए गए थे। प्रत्येक स्तंभ लगभग 15.24 मीटर ऊँचा और लगभग 50 टन वजनी था और इसे अच्छे क्वालिटी के बलुआ पत्थर से बनाया गया था। इनमें बौद्ध धर्म या किसी अन्य विषय पर राजा द्वारा किए गए घोषणाएँ अंकित थीं।

स्तंभों में चार भाग होते हैं:

(i) शाफ्ट हमेशा चिकनी और समतल होते हैं, गोलाकार क्रॉस-सेक्शन के साथ, ऊपर की ओर हल्का तिरछा होते हैं और हमेशा एक ही पत्थर के टुकड़े से बने होते हैं।

(ii) पूंजिकाएँ आमतौर पर कमल के पत्तों के आकार में होती हैं।

(iii) अबाकी दो प्रकार की होती हैं: चौकोर और साधारण तथा गोल और सजावट वाली, और ये अलग-अलग अनुपात में होती हैं।

(iv) शीर्ष पर जीव या तो बैठे होते हैं या खड़े होते हैं, हमेशा गोलाकार और एक ही टुकड़े के रूप में नक्काशी की जाती हैं।

सारनाथ का स्तंभ मौर्य काल की सबसे उत्कृष्ट नक्काशी में से एक है जो 250 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। यहाँ चार सिंह पीठ पर बैठे हैं। ये चार सिंह शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक हैं। सारनाथ से अशोक का यह सिंह पूंजी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाई गई है और इसके आधार से \"अशोक चक्र\" को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में रखा गया है। वर्तमान में स्तंभ उसी स्थान पर है जहाँ सिंह पूंजी सारनाथ संग्रहालय में है।

3. मौर्य अदालत की कला- स्तूप

- स्तूप एक mound-like संरचना है जिसमें बौद्ध अवशेष होते हैं, आमतौर पर मृतकों की राख, जिसका उपयोग बौद्धों द्वारा ध्यान करने के स्थान के रूप में किया जाता है।

- अशोक ने कई स्तूपों का निर्माण किया, जो बड़े हॉल होते थे, जिन पर गुंबद होते थे और जिन पर बुद्ध के प्रतीक होते थे।

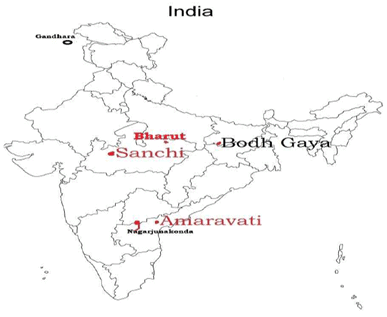

- सबसे महत्वपूर्ण स्तूप संची, बोधगया, अमरावती और नागर्जुनकोंडा में स्थित हैं।

स्तूपों का निर्माण विभिन्न कारणों से किया गया है, बौद्ध स्तूपों को रूप और कार्य के आधार पर पाँच प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:

(i) अवशेष स्तूप - जिसमें बुद्ध, उनके शिष्यों और साधुओं के अवशेष या अवशेष दफनाए गए हैं।

(ii) वस्तु स्तूप - जिसमें दफन की गई वस्तुएँ बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएँ हैं जैसे भिक्षापात्र या वस्त्र, या महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ।

(iii) स्मारक स्तूप - बुद्ध या उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं की स्मृति में निर्मित।

(iv) प्रतीकात्मक स्तूप - बौद्ध धर्मशास्त्र के पहलुओं का प्रतीक करने के लिए, उदाहरण के लिए, बोरोबुदुर को "महायान बोधिसत्व के चरित्र में तीन लोकों (धातु) और आध्यात्मिक चरणों (भूमि) का प्रतीक" माना जाता है।

(v) मन्नत स्तूप - यात्राओं की स्मृति

स्तूप का आकार बुद्ध का प्रतिनिधित्व करता है, जो सिंहासन पर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। उनके मुकुट का प्रतिनिधित्व शिखर के शीर्ष द्वारा किया जाता है; उनका सिर शिखर के आधार पर वर्ग द्वारा दर्शाया जाता है; उनका शरीर बर्तन के आकार में होता है; उनके पैर निचले मंच के चार चरण हैं, और आधार उनका सिंहासन है।

स्तूप पांच शुद्ध तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है:-

- (i) वर्गीय आधार पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है

- (ii) अर्धगोलाकार गुंबद/बर्तन पानी का प्रतिनिधित्व करता है

- (iii) शंक्वाकार शिखर आग का प्रतिनिधित्व करता है

- (iv) ऊपरी कमल छत्र और अर्धचंद्रमा वायु का प्रतिनिधित्व करते हैं

- (v) सूर्य और विलीन बिंदु अंतरिक्ष के तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं

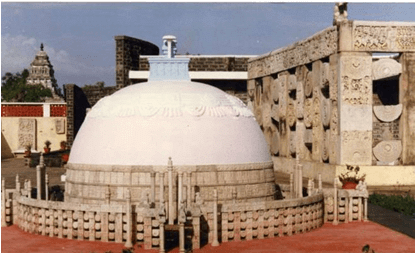

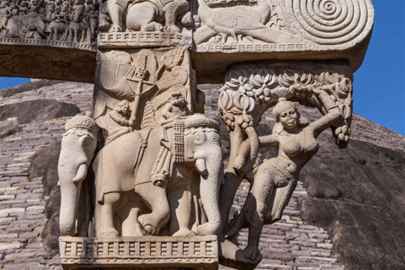

➢ सांची स्तूप

- पिपरहवा (नेपाल) के स्तूप के खंडहरों के अलावा, सांची के स्तूप संख्या 1 को सबसे पुराने स्तूपों में माना जा सकता है।

- मूल रूप से अशोक द्वारा निर्मित, इसे बाद के शताब्दियों में विस्तारित किया गया। दक्षिणी द्वार पर विदिशा के हाथी दांत के कारीगरों के द्वारा एक शिलालेख निर्माण सामग्री के नाशवान लकड़ी और हाथी दांत से अधिक टिकाऊ पत्थर में स्थानांतरण पर प्रकाश डालता है।

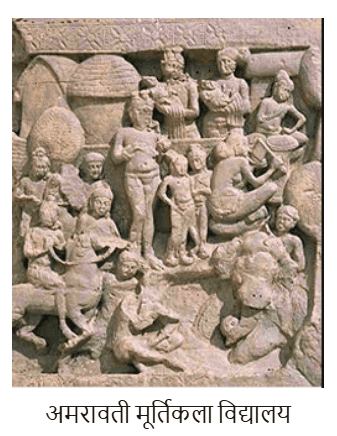

➢ अमरावती स्तूप

- अमरावती स्तूप, जो 2 या 1 शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित हुआ, संभवतः सांची की तरह था, लेकिन बाद की शताब्दियों में इसे हिनयान श्राइन से महायान श्राइन में परिवर्तित किया गया।

- अमरावती स्तूप, भारहुत और सांची के स्तूपों से भिन्न है। इसके द्वारों के पास स्वतंत्र खंभे थे जो सिंहों द्वारा शीर्षित थे। गुंबद को नक्काशीदार पैनलों से ढका गया था।

- स्तूप में सांची की तरह ऊपरी प्रदक्षिणा पथ था। इस पथ में दो जटिल रूप से नक्काशीदार रेलिंग थीं। पत्थर क्षेत्र का हरा-सफेद चूना पत्थर है।

➢ भारहुत स्तूप

- भारहुत स्तूप को संभवतः मौर्य राजा अशोक द्वारा 3 शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था, लेकिन इस पर कई कला के काम सुंग काल के दौरान जोड़े गए, जिनमें से कई 2 शताब्दी ईसा पूर्व के फ्रिज़ हैं।

- स्तूप (जो अब कोलकाता संग्रहालय में विघटित और फिर से जोड़ा गया है) में बुद्ध के पिछले जीवन की कई जन्म कथाएँ या जातक कथाएँ शामिल हैं।

➢ गांधार स्तूप

- गांधार स्तूप सांची और भारहुत के स्तूपों का एक और विकास है।

- गांधार स्तूपों में आधार, गुंबद और अर्धगोलाकार गुंबद को नक्काशी की जाती है। स्तूप ऊपर की ओर एक टॉवर जैसे संरचना में संकुचित होता है।

- नागर्जुनकोंडा के स्तूप कृष्ण घाटी में बहुत बड़े थे। आधार पर, पहियों और तीलियों के रूप में ईंट की दीवारें थीं, जिन्हें मिट्टी से भरा गया था। नागर्जुनकोंडा का महा चैत्या स्वस्तिक के रूप में आधार में है, जो सूर्य का प्रतीक है।

4. मौर्य लोकप्रिय कला-गुफाएँ

- बाराबर गुफाओं का सजाया गया प्रवेश द्वार

- मौर्य काल में चट्टान-कटी वास्तुकला की मजबूत स्थापना भी देखी गई।

- गया के पास बाराबर और नागर्जुन पहाड़ियों पर उकेरे गए उल्लेखनीय चट्टान-कटी गुफाएँ हैं, जैसे सुदामा और लोमुस ऋषि गुफा।

- वास्तुकला के दृष्टिकोण से, इनका मुख्य रुचि भारत में चट्टान-कटी विधि के सबसे प्राचीन ज्ञात उदाहरण होने में है।

- लोमुस ऋषि गुफा का मुखड़ा अर्धगोलाकार चैत्या मेहराब से सजाया गया है। चैत्या मेहराब पर उकेरे गए हाथी के फ्रिज़ में काफी गति दिखाई देती है।

- इस गुफा का आंतरिक हॉल आयताकार है जिसमें पीछे एक गोल कक्ष है। प्रवेश द्वार हॉल की साइडवॉल पर स्थित है।

- इस गुफा का संरक्षण अशोक द्वारा आजीविका संप्रदाय के लिए किया गया था।

इस काल की गुफाओं की दो महत्वपूर्ण विशेषताएँ थीं:

(i) गुफा के अंदर पॉलिशिंग।

(ii) कलात्मक द्वार का विकास।

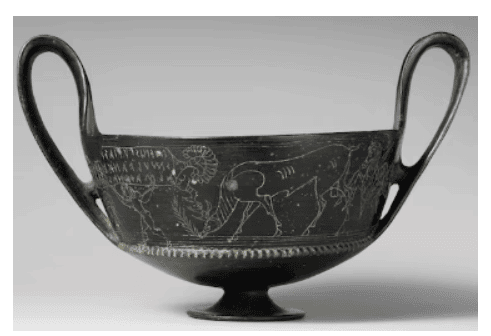

1. मौर्य काल की बर्तनबाज़ी

- मौर्य काल से संबंधित बर्तन में कई प्रकार की वस्तुएं शामिल हैं। लेकिन सबसे विकसित तकनीक एक विशेष प्रकार की बर्तनबाज़ी में देखी जाती है जिसे उत्तर काली चमकदार बर्तन (NBPW) के नाम से जाना जाता है, जो पूर्वी और प्रारंभिक मौर्य काल का प्रतीक था।

- NBPW को बारीक लेविगेटेड आलुवियल मिट्टी से बनाया गया है। इसे अन्य पॉलिश या ग्रेफाइट कोटेड लाल बर्तनों से इसके विशेष चमक और चमक के कारण अलग किया जा सकता है। इसका उपयोग मुख्यतः थालियों और छोटे कटोरियों के लिए किया जाता था।

6. मौर्य काल की लोकप्रिय कला - मूर्तिकला

- स्थानीय मूर्तिकारों का कार्य मौर्य काल की लोकप्रिय कला को दर्शाता है।

- इसमें मूर्तिकला शामिल थी, जो संभवतः सम्राट द्वारा कमीशन नहीं की गई थी।

- लोकप्रिय कला के संरक्षक स्थानीय गवर्नर थे। यक्ष और यक्षिणी की बड़ी मूर्तियां पटना, विदिशा और मथुरा जैसी कई जगहों पर पाई जाती हैं।

- ये स्मारकीय छवियां मुख्यतः खड़ी स्थिति में होती हैं। इन सभी छवियों में एक विशेष तत्व उनके पॉलिश किए गए सतह का होता है।

- चेहरों का चित्रण पूर्ण गोलाकार में होता है जिसमें गाल और शारीरिक विवरण स्पष्ट होते हैं।

- मॉडर्न पटना के निकट दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की जीवन-आकार की खड़ी मूर्ति, जो चौरि (फ्लाईविस्क) पकड़े हुए है, मौर्य काल की मूर्तिकला परंपरा का एक बेहतरीन उदाहरण है।

- यह एक ऊँची, अच्छी अनुपात वाली, स्वतंत्र रूप से खड़ी मूर्ति है जिसे बलुआ पत्थर से बनाया गया है और इसकी सतह पॉलिश की गई है।

- यक्षिणी को सभी प्रमुख धर्मों में एक लोक देवी माना जाता है।

(c) मौर्य के बाद की कला

- इस अवधि की कला समाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में हो रहे परिवर्तनों को दर्शाने लगी।

- चट्टानों में कटे हुए गुफाओं और स्तूपों के रूप में वास्तुकला जारी रही, जिसमें प्रत्येक राजवंश ने अपने अद्वितीय विशेषताएँ जोड़ी।

- इसी प्रकार, विभिन्न शिल्प विद्यालय उभरे और मौर्य के बाद की अवधि में शिल्प कला ने अपने चरम पर पहुँच गई।

➢ मौर्य के बाद की अवधि - वास्तुकलाचैत्या हॉल - प्रार्थना हॉलविहार - आवासीय हॉल

- ईसापूर्व 2वीं शताब्दी से ईस्वी 3वीं शताब्दी के बीच भारतीय शिल्प में शिल्पात्मक रूपों का विकास हुआ, जहाँ शारीरिक रूप के तत्व अधिक परिष्कृत, वास्तविक और अभिव्यक्तिपूर्ण शैली में विकसित हो रहे थे।

- इन राजवंशों के तहत, अशोक के स्तूपों को विस्तारित किया गया और पूर्व के ईंट और लकड़ी के कार्यों को पत्थर के कार्यों से प्रतिस्थापित किया गया।

- सांची स्तूप को 150 ईसा पूर्व में इसके आकार से लगभग दोगुना बड़ा किया गया और बाद में विस्तृत द्वार जोड़े गए।

- सुंगों ने बारहुत स्तूप के चारों ओर की रेलिंग का पुनर्निर्माण किया और तोरणों या द्वारों का निर्माण किया।

- सातवाहनों ने गोली, जग्गियापेटा, भट्टीप्रोलु, गंता साला, नागार्जुनकोंडा और अमरावती में कई स्तूपों का निर्माण किया।

- कुशान अवधि के दौरान, बुद्ध को मानव रूप में प्रस्तुत किया गया न कि प्रतीकों के रूप में। कुशान अवधि में बुद्ध की छवि अंतहीन रूपों और प्रतिकृतियों में बौद्ध शिल्प का प्रमुख तत्व बन गई।

- कुशान गंधार कला विद्यालय के अग्रदूत थे और कनिष्क के शासनकाल के दौरान कई मठ, स्तूप और प्रतिमाएँ बनाई गईं।

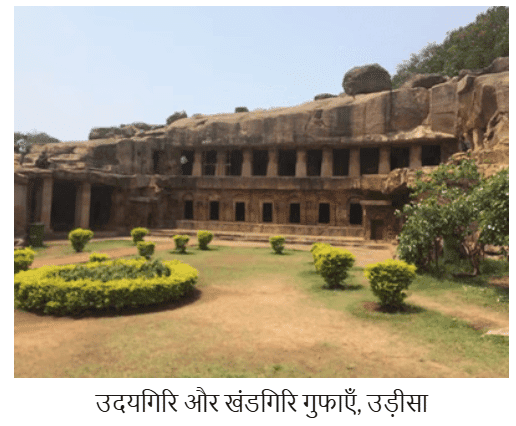

- ये कालींगा के राजा खरवेला के अधीन 1-2 शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक भुवनेश्वर के पास बनाए गए थे (जैन भिक्षुओं के लिए)।

- उदयगिरी की गुफाएँ हाथीगुम्फा लेख के लिए प्रसिद्ध हैं जो ब्राह्मी लिपि में खुदी हुई है।

- उदयगिरी में रानीगुम्फा गुफा दो मंजिला है और इसमें कुछ सुंदर शिल्प हैं।

➢ मौर्य के बाद की अवधि - शिल्प

इस अवधि में भारत के तीन विभिन्न क्षेत्रों में तीन प्रमुख शिल्प विद्यालय विकसित हुए।

(i) गंधार कला विद्यालय

(ii) मथुरा कला विद्यालय

(iii) अमरावती कला विद्यालय

(i) गंधार कला विद्यालय (50 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी)

- गंधार क्षेत्र, जो पंजाब से अफगानिस्तान की सीमाओं तक फैला हुआ था, 5वीं शताब्दी ईस्वी तक महायान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा।

- इसके रणनीतिक स्थान के कारण, गंधार विद्यालय ने फारसी, ग्रीक, रोमन, सका और कुशान जैसे सभी प्रकार के विदेशी प्रभावों को आत्मसात किया।

- गंधार कला विद्यालय को ग्रीको-बौद्ध कला विद्यालय के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि बौद्ध विषयों पर ग्रीक कला की तकनीकों का प्रयोग किया गया।

- गंधार कला विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान बुद्ध और बोधिसत्वों की सुंदर छवियों का विकास था, जो काले पत्थर में निष्पादित किए गए और ग्रीको-रोमन पैंथियन के समान पात्रों पर आधारित थे। इसलिए कहा जाता है, "गंधार कलाकार के हाथ ग्रीक थे लेकिन दिल भारतीय था।"

गंधार स्कूल की महत्वपूर्ण विशेषताएँ क्या हैं?

- भगवान बुद्ध की चित्रण खड़ी या बैठे हुए स्थिति में किया गया है।

- बैठे हुए बुद्ध को हमेशा पारंपरिक भारतीय तरीके से पैरों को क्रॉस करके दर्शाया गया है।

- समृद्ध नक्काशी, विस्तृत आभूषण और जटिल प्रतीकवाद।

- ग्रेनाइट का उपयोग।

- गंधार कला के सबसे अच्छे नमूने जौलीयन और धर्माराजिका स्तूप से हैं, जो तक्षशिला में और हड्डा में, जो आधुनिक अफगानिस्तान के जलालाबाद के पास है। भगवान बुद्ध की सबसे ऊँची चट्टान-उकेरी मूर्ति भी आधुनिक अफगानिस्तान में बामियान में स्थित है।

(ii) मथुरा कला का स्कूल

मथुरा कला का स्कूल 1-3 ईस्वी में मथुरा शहर में फल-फूल रहा था और इसे कुशानों द्वारा बढ़ावा मिला। इसने बौद्ध प्रतीकों को मानव रूप में बदलने की परंपरा स्थापित की।

- मथुरा स्कूल की महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं: बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्तियाँ यक्ष प्रोटोटाइप को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थीं।

- इन्हें मजबूत शरीर वाले दर्शाया गया है, दाहिना हाथ सुरक्षा में उठाया गया है और बायाँ हाथ कमर पर रखा गया है।

- इस कला के स्कूल द्वारा उत्पादित आकृतियों में गंधार कला की तरह मूंछें और दाढ़ी नहीं होती हैं।

- मुख्य रूप से धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है।

- यहाँ बुद्ध के साथ, राजाओं और शाही परिवार को भी वास्तुकला में शामिल किया गया है।

- इसने न केवल बुद्ध की सुंदर छवियाँ बनाई, बल्कि जैन तीर्थंकरों और हिंदू पंथ के देवताओं और देवी-देवियों की भी।

- गुप्तों ने मथुरा कला के स्कूल को अपनाया और इसे और भी सुधारित और परिपूर्ण किया।

(iii) अमरावती कला का स्कूल

अमरावती कला का स्कूल सतवाहन काल के दौरान विकसित हुआ। यह कला का स्कूल अमरावती में, आधुनिक आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे विकसित हुआ। यह दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप का स्थल है। यह विशाल स्तूप समय के प्रकोप को सहन नहीं कर सका और इसके अवशेष लंदन संग्रहालय में संरक्षित हैं। इस कला के स्कूल ने श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया की कला पर बड़ा प्रभाव डाला, क्योंकि यहाँ से उत्पाद उन देशों में ले जाए गए।

इस दस्तावेज़ में आपने सीखा:

- सड़कें एकदम समकोण पर होने के साथ शहरों की ग्रिड लेआउट योजना एक आधुनिक प्रणाली है जो इस विशेष सभ्यता के शहरों में लागू की गई थी। घर बेक्ड ब्रिक्स से बने थे। निश्चित आकार की ईंटों के साथ-साथ पत्थर और लकड़ी का भी उपयोग किया गया।

- धातु-मूर्तियों के निर्माण के लिए 'खोई हुई मोम तकनीक' का उपयोग किया गया। ऊँची गर्दन, पीठ और लम्बी सींग वाले भैंस को भी बनाया गया।

- अशोक काल ने भारत में बौद्ध वास्तुकला की शुरुआत को चिह्नित किया। इस काल में कई चट्टान-उकेरी गुफाएँ, स्तूप और महल का निर्माण हुआ। इस काल की कई गुफा-तीर्थ स्थलों को बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों तथा सितामढ़ी में बिहार में खुदाई की गई है।

- सारनाथ स्तंभ अशोक काल के सबसे बेहतरीन मूर्तिकला के टुकड़ों में से एक है, जिसे 250 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। यहाँ चार शेर एक-दूसरे के पीठ पर बैठे हैं। ये चार शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक हैं।

- उदयगिरी गुफाएँ हाथिगुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसे ब्राह्मी लिपि में उकेरा गया है। उदयगिरी में रानीगुम्फा गुफा दो मंजिला है और इसमें कुछ सुंदर मूर्तियाँ हैं।

भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मिट्टी के बर्तनों पर प्रश्नोत्तर

- भारत की मूर्तिकला और वास्तुकला कितनी प्राचीन है?

पुरातात्विक अध्ययनों ने पुष्टि की है कि भारतीय लगभग 4000 वर्ष पूर्व तांबे से परिचित थे। तांबे का उपयोग विभिन्न मूर्तियों और कला रूपों को बनाने के लिए किया गया है, जिनमें से प्रसिद्ध हैं Natraj, Indo-Greek Coins, Chola Sculptures आदि। - भारतीय वास्तुकला का सबसे पुराना उदाहरण कौन सा है?

इस परंपरा का उदाहरण सबसे स्पष्ट रूप से ज्ञात चट्टान-कट वास्तुकला के प्रारंभिक उदाहरणों में देखा जा सकता है, जो कि बिहार में राज्य द्वारा प्रायोजित बाराबर गुफाएँ हैं, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से अशोक द्वारा लगभग 250 ईसा पूर्व समर्पित किया गया था। - हरप्पा की मिट्टी के बर्तनों को क्या कहा जाता है?

काले और लाल बर्तन (BRW) दक्षिण एशियाई मिट्टी के बर्तन हैं, जो नवपाषाण काल, हरप्पा, कांस्य युग भारत, लौह युग भारत, मेगालिथिक और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं।

|

198 videos|620 docs|193 tests

|

FAQs on नितिन सिंहानिया संक्षेप: भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और कुम्हार कला - 1 - UPSC CSE के लिए इतिहास (History)

| 1. भारतीय वास्तुकला के प्रमुख प्रकार कौन-कौन से हैं? |  |

| 2. भारतीय मूर्तिकला के विकास में कौन-कौन से प्रमुख चरण हैं? |  |

| 3. मिट्टी के बर्तनों की कुम्हार कला का महत्व क्या है? |  |

| 4. प्राचीन भारत में वास्तुकला का क्या महत्व था? |  |

| 5. भारतीय मूर्तिकला और वास्तुकला में प्रतीकात्मकता का क्या अर्थ है? |  |