नितिन सिंहानिया सारांश: भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और बर्तन - 2 | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

गुप्त काल

गुप्त काल - वास्तुकला और मूर्तिकला

- गुप्त काल में वास्तुकला के क्षेत्र में एक महान विकास हुआ। इसे अक्सर "भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण युग" कहा जाता है।

- इस काल में पहले की कला के स्कूलों ने भी योगदान दिया। इसके अलावा, एक नया कला स्कूल विकसित हुआ, जिसे सारणाथ स्कूल कहा गया।

- यह स्कूल गौतम बुद्ध से संबंधित है, जो सारनाथ में स्थित हैं।

इस स्कूल की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- क्रीम रंग की बलुआ पत्थर का उपयोग

- नग्नता की कमी, अधिक शुद्धता और सजावटी पृष्ठभूमि

- हॉलो प्रभाव

सारणाथ स्कूल की अत्यधिक सजाए गए तारा की खड़ी आकृति इस स्कूल की मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इस काल में नए स्तूपों का निर्माण और पुराने स्तूपों का विस्तार जारी रहा। सारनाथ के पास धामेख स्तूप इसका एक उदाहरण है।

- गुप्त काल में मंदिर वास्तुकला का विकास गुप्तों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।

- गुप्त काल के मंदिरों में देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित करने का नया सिद्धांत आया, जो पहले नहीं था।

- इस समय में निर्माण में पत्थर का उपयोग बढ़ा, जबकि पहले ईंट या लकड़ी का उपयोग होता था।

गुप्त काल के बाद मंदिर वास्तुकला

मंदिर वास्तुकला

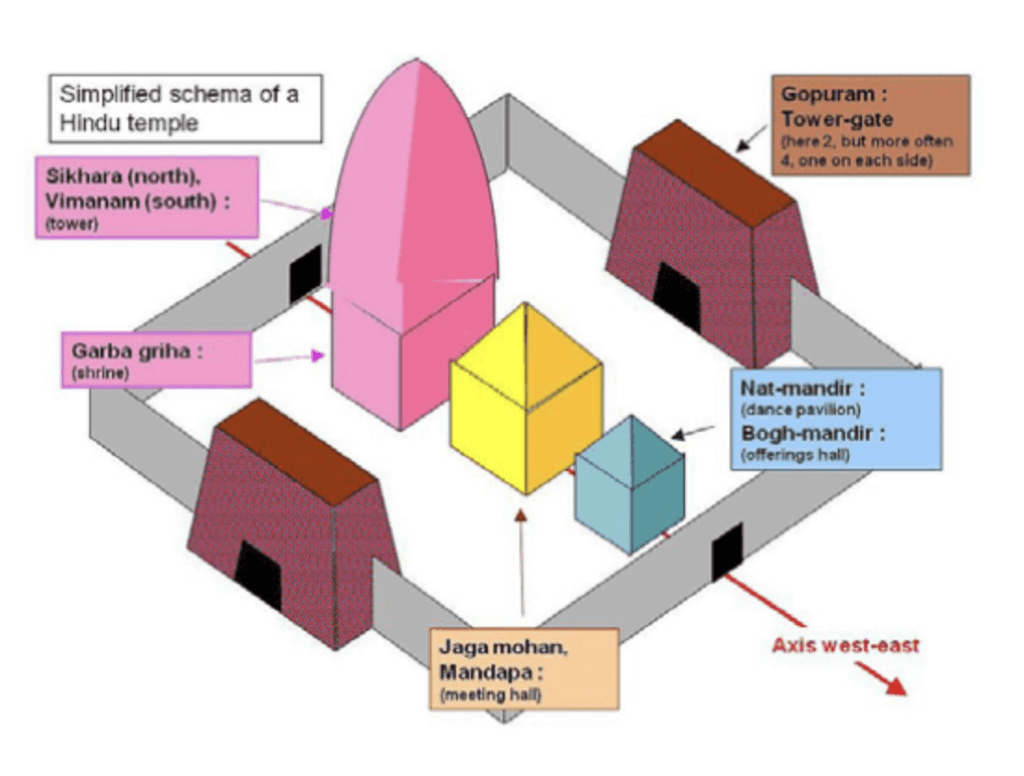

एक मंदिर परिसर के भाग:

- जागति - उठी हुई सतह, मंच या छत जिस पर मंदिर स्थित होता है।

- मंडप/मंतप - सार्वजनिक अनुष्ठानों के लिए स्तम्भित बाहरी हॉल या मंडप।

- अंतराल - गर्भगृह (संक्तम संक्तोरम) और मंडप के बीच का एक छोटा एंटी-चेंबर या फोयर, जो उत्तर भारतीय मंदिरों में अधिक सामान्य है।

- अर्ध मंडप - मंदिर के बाहरी भाग और गर्भगृह (संक्तम संक्तोरम) या मंदिर के अन्य मंडपों के बीच का मध्यस्थ स्थान।

- अस्थाना मंडप - सभा हॉल।

- कल्याण मंडप - भगवान और देवी के अनुष्ठानिक विवाह समारोह के लिए समर्पित।

- महामंडप - जब मंदिर में कई मंडप होते हैं, यह सबसे बड़ा और ऊँचा होता है। इसका उपयोग धार्मिक प्रवचन आयोजित करने के लिए किया जाता है।

- गर्भगृह - वह भाग जिसमें हिंदू मंदिर में deity की मूर्ति स्थापित की जाती है, अर्थात् संक्तम संक्तोरम।

- इसके चारों ओर का क्षेत्र चुत्तापलम कहा जाता है, जिसमें सामान्यतः अन्य देवताओं और मंदिर की मुख्य सीमा दीवार शामिल होती है।

- आमतौर पर गर्भगृह के अंदर और बाहर एक प्रदक्षिणा क्षेत्र होता है, जहाँ भक्त प्रदक्षिणा कर सकते हैं।

- शिखर या विमाना - शाब्दिक अर्थ "पहाड़ की चोटी", यह उस उभरे हुए टॉवर को संदर्भित करता है जो संक्तम संक्तोरम के ऊपर होता है, जहाँ मुख्य deity की स्थापना होती है। यह हिंदू मंदिरों का सबसे प्रमुख और दृश्य भाग है।

- अमलका - एक पत्थर की disk, जो आमतौर पर किनारे पर ridge के साथ होती है, जो मंदिर के मुख्य टॉवर (शिखर) के शीर्ष पर होती है।

- गोपुरम - दक्षिण भारतीय मंदिरों के विस्तृत द्वार-टॉवर, जिन्हें शिखर से भ्रमित नहीं होना चाहिए।

- उरुशृंग - एक उरुशृंग एक सहायक शिखर है, जो मुख्य शिखर के खिलाफ नीचे और संकरा होता है। ये आंखों को सबसे ऊँचे बिंदु की ओर खींचते हैं, जैसे पहाड़ियों की एक श्रृंखला जो एक दूरस्थ चोटी की ओर ले जाती है।

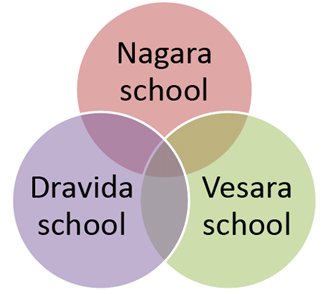

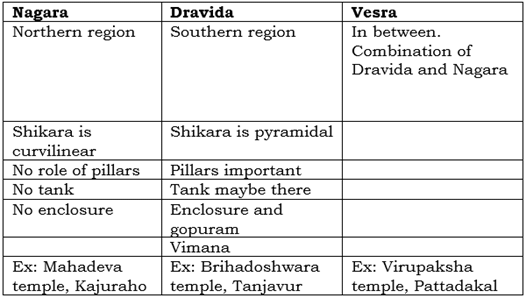

पहली सहस्त्राब्दी के मोड़ पर, CE दो प्रमुख प्रकार के मंदिर थे, उत्तरी या नागरा शैली और दक्षिणी या द्रविड़ प्रकार के मंदिर।

ये मुख्य रूप से उनके शिखर के आकार और सजावट से पहचाने जाते हैं।

नागर शैली: शिखर मधुमक्खी के छत्ते जैसा या वक्राकार है।

द्रविड़ शैली: शिखर में पविलियनों के क्रमशः छोटे होते हुए मंजिलें होती हैं। एक तीसरी शैली जिसे वेसारा कहा जाता था, कर्नाटका में एक समय सामान्य थी, जिसने इन दोनों शैलियों को मिलाया। इसे भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के शास्त्रीय हिंदू मंदिरों में देखा जा सकता है, जैसे आंगकोर वाट, बृहादिश्वर, खजुराहो, मुख्तेश्वर, और प्रंबानन।

- द्रविड़ शैली: शिखर में पविलियनों के क्रमशः छोटे होते हुए मंजिलें होती हैं। एक तीसरी शैली जिसे वेसारा कहा जाता था, कर्नाटका में एक समय सामान्य थी, जिसने इन दोनों शैलियों को मिलाया। इसे भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के शास्त्रीय हिंदू मंदिरों में देखा जा सकता है, जैसे आंगकोर वाट, बृहादिश्वर, खजुराहो, मुख्तेश्वर, और प्रंबानन।

नागर विद्यालय

नागर मंदिर

नागर मंदिरों की दो विशिष्ट विशेषताएँ हैं:

- योजनाबद्ध रूप में, मंदिर एक वर्ग होता है जिसमें प्रत्येक पक्ष के मध्य में कई क्रमिक प्रक्षिप्तियाँ होती हैं, जिससे एक क्रूसाकार आकार बनता है और प्रत्येक पक्ष पर कई पुनः प्रवेश कोण होते हैं।

- ऊँचाई में, एक शिखर होता है, यानी, एक टॉवर जो धीरे-धीरे अंदर की ओर झुका होता है, एक उत्तल वक्र में।

योजना में प्रक्षिप्तियाँ शिखर के शीर्ष तक ले जाई जाती हैं, और इस प्रकार, ऊँचाई में ऊर्ध्व रेखाओं पर जोर दिया जाता है।

नागर शैली भारत के एक बड़े भाग में व्यापक रूप से वितरित है, जो प्रत्येक क्षेत्र के अनुसार विकास और विस्तार की रेखाओं में विशिष्ट विविधताएँ और शाखाएँ प्रदर्शित करती है।

नागर वास्तुकला के उदाहरण हैं:

- उड़ीसा विद्यालय

- 8वीं से 13वीं सदी

- भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर

- कोर्णाक का सूर्य मंदिर (नागर शैली का चरमोत्कर्ष)

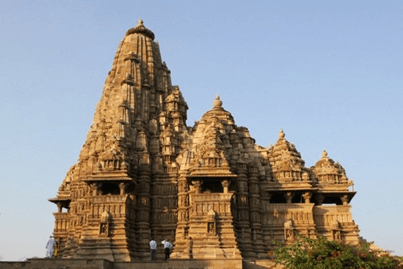

चंदेला विद्यालय

कंदारिया महादेव मंदिर, खजुराहो की विशिष्ट प्रकृति यौनवाद है।

गुजरात में सोलंकी राजवंश के अंतर्गत:

- मोढेरा सूर्य मंदिर

- राजस्थान दिलवाड़ा जैन मंदिर

द्रविड़ स्कूल

द्रविड़ मंदिर

द्रविड़ीय शैली के मंदिर लगभग हमेशा निम्नलिखित चार भागों में होते हैं, जो केवल उनके निर्माण के समय में भिन्न होते हैं:

- मुख्य भाग, मंदिर स्वयं, जिसे विमाना कहा जाता है। यह हमेशा चौकोर योजना में होता है और एक या एक से अधिक मंजिलों के पिरामिडीय छत से ढका होता है; इसमें वह कक्ष होता है जहाँ देवता की छवि या उसका प्रतीक रखा जाता है।

- पोरच या मंटप, जो हमेशा उस दरवाजे को ढकता है जो कक्ष की ओर जाता है।

- गोपुरम चारकोणीय बाड़ों में प्रमुख विशेषताएँ होती हैं जो अधिक महत्वपूर्ण मंदिरों को घेरे रहती हैं।

- स्तंभित हॉल या चौलत्री - विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली, और जो इन मंदिरों के साथ हमेशा होती हैं।

इनके अलावा, एक मंदिर में हमेशा मंदिर टैंकों या कुंडों का समावेश होता है (जो पवित्र उद्देश्यों या पुजारियों की सुविधा के लिए उपयोग किए जाते हैं); सभी स्तरों के पुरोहितों के लिए निवास स्थान जुड़े होते हैं, और राज्य या सुविधा के लिए अन्य भवन होते हैं। उदाहरण: बृहदेश्वर मंदिर (पेरिया कोविल) तंजावुर, गंगैकोंडा चोलपुरम का मंदिर।

वेसारा स्कूल

वेसारा मंदिर

- वेसारा शैली को बदामी चालुक्य शैली भी कहा जाता है। इसमें नागरा और द्रविड़ शैली की संयुक्त विशेषताएँ होती हैं। इस संयोजन का मुख्य कारण बदामी चालुक्यों का स्थान है, जो उत्तरी नागर शैली और दक्षिणी द्रविड़ शैली के बीच के बफर जोन में स्थित थे।

- वेसारा शैली में मंदिर के टावरों की ऊँचाई को कम किया गया है, हालाँकि स्तरों की संख्या को बनाए रखा गया है। यह व्यक्तिगत स्तरों की ऊँचाई को कम करके प्राप्त किया गया है। बौद्ध चैत्यों की अर्ध-गोलाकार संरचनाएँ भी उधार ली गई हैं, जैसे कि ऐहोल के दुर्गा मंदिर में।

- वेसारा शैली में निर्मित मंदिर भारत के अन्य भागों में भी पाए जाते हैं। इनमें सिरपुर, बाजनाथ, बारोली और अमरकंटक के मंदिर शामिल हैं।

गुफा वास्तुकला गुप्त काल से पहले और बाद में।

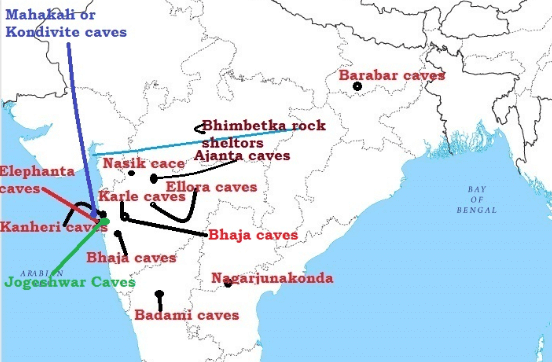

प्राचीन मानव निर्मित गुफाएँ दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित हैं, जबकि नवीनतम गुफाएँ सातवीं शताब्दी ईस्वी की हैं। प्रारंभिक गुफाओं का उपयोग बौद्ध और जैन भिक्षुओं द्वारा पूजा और निवास के स्थान के रूप में किया जाता था। इस प्रकार की गुफा संरचनाओं के कुछ उदाहरण चैत्य और विहार हैं, जो बौद्धों की हैं।

करले की महान गुफा एक ऐसा उदाहरण है, जहाँ महान चैत्य और विहार खोदे गए थे। करले की गुफाएँ आकार में बड़ी हैं और इनके अंदर की रोशनी बड़ी खिड़कियों द्वारा होती है।

बौद्ध गुफाओं के अलावा, जैन और हिंदू गुफाएँ भी खोदी गई थीं। कुछ प्रसिद्ध और प्रमुख गुफाएँ नासिक, कन्हेरी, गया (बरबर पहाड़), भाजा, नागार्जुनकोंडा, बदामी, एलिफेंटा और एलोरा में स्थित हैं।

अजन्ता गुफाएँ

अजन्ता के गुफा मंदिर औरंगाबाद, महाराष्ट्र के उत्तर में स्थित हैं। इन गुफाओं की खोज ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा 1819 ईस्वी में की गई थी। अजन्ता में तीस मंदिर चंद्राकार घाटी की चट्टानी दीवारों में खोदे गए हैं, जो सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित हैं। घाटी के सिर पर एक प्राकृतिक जलाशय है, जिसे एक जलप्रपात भरता है।

- प्रारंभिक स्मारकों में चैत्य हॉल और मठ दोनों शामिल हैं। ये दूसरी से पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। खुदाई एक बार फिर वकटक शासक हरीसेना के शासनकाल में पांचवीं शताब्दी में पुनर्जीवित हुई।

- मूर्ति शिल्प में अद्भुत प्रकार की अर्पण आकृतियाँ, सहायक आकृतियाँ, वर्णात्मक प्रसंग और सजावटी तत्व शामिल हैं।

- चित्रकला की श्रृंखला भारतीय कला के इतिहास में बेजोड़ है, विषयों की विस्तृत विविधता और माध्यम के लिए।

- गुफाएँ बुद्ध के जीवन की कई घटनाओं को दर्शाती हैं (जataka कथाएँ)।

गुफा संख्या एक में दीवारों पर चित्रित फ्रेश्को हैं, जिनमें दो महान बोधिसत्व - पद्मपाणि और अवलोकितेश्वर शामिल हैं। अजन्ता की अन्य अद्भुत चित्रकारी में उड़ती अप्सरा, मरती राजकुमारी और उपदेश देते बुद्ध शामिल हैं।

गुफा के अंदर फ्रेश्को भित्ति चित्र

फ्रेस्को

अजंता की भित्ति चित्रकला

एलोरा गुफाएँ

एलोरा, कैलाश मंदिर (गुफा 16)

एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से 30 किमी की दूरी पर स्थित है। एलोरा में 34 गुफाएँ हैं, जो एक बेसाल्टिक पहाड़ी के किनारों में खुदी हुई हैं। एलोरा की गुफाएँ कुछ बेहतरीन गुफा-मंदिर वास्तुकला और सुंदर सुसज्जित आंतरिक स्थानों का नमूना प्रस्तुत करती हैं, जिन्हें राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया था। एलोरा भारतीय चट्टान-कटी वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है।

- 12 बौद्ध गुफाएँ, 17 हिंदू गुफाएँ, और 5 जैन गुफाएँ, जो निकटता में बनी हैं, इस अवधि के भारतीय इतिहास में धार्मिक सामंजस्य को दर्शाती हैं।

- एलोरा की बौद्ध गुफाओं में बुद्ध की महानता, शांति औरGrace दृष्टिगोचर होती है।

- एलोरा की गुफाओं में विश्वकर्मा की छवियाँ भी हैं, जो भारतीय शिल्पकारों के संरक्षक संत हैं।

- गुफा 16 में कैलाश मंदिर वास्तव में एक वास्तु आश्चर्य है, पूरी संरचना एक मोनोलिथ से काटी गई है।

भीमबैठका गुफाएँ

- भीमबैठका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भोपाल से लगभग 45 किमी दक्षिण-पूर्व में स्थित है। 1958 में वी.एस. वाकंकर द्वारा खोजी गई, भीमबैठका भारत में सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक कला भंडार है।

- पहाड़ी के ऊपर अनेक रॉक-शेल्टर पाए गए हैं, जिनमें से 130 से अधिक में चित्र हैं।

- कुछ रॉक-शेल्टर में खुदाई से प्रारंभिक पत्थर युग (लगभग 10,000 वर्ष) से लेकर पत्थर युग के अंत (लगभग 10,000 से 2,000 वर्ष) तक निरंतर निवास का इतिहास प्रकट हुआ है, जिसे हाथ से बनाये गए पत्थर के औजारों जैसे हैंड-एक्स, क्लीवर्स, स्क्रेपर्स और चाकू से देखा जा सकता है।

- यहाँ नियोलिथिक औजार जैसे पॉइंट्स, ट्रेपेज और लूनेट चर्ट और चैल्सेडनी से बने पाए गए, इसके अलावा पत्थर के क्वर्न और ग्राइंडर, सजाए गए हड्डी के वस्त्र, ओक्र के टुकड़े और मानव दफन भी मिले।

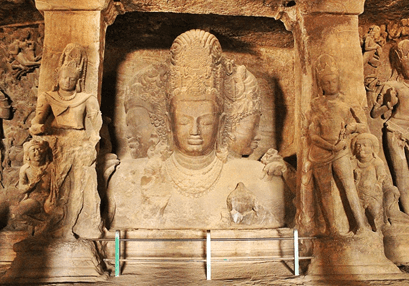

एलीफैंटा गुफाएँ

- एलीफैंटा गुफाएँ, मुंबई हार्बर में एलीफैंटा द्वीप पर स्थित एक खुदी हुई गुफाओं का समूह हैं। यह द्वीप अरब सागर की एक शाखा पर स्थित है, जिसमें दो समूह हैं: पहला एक बड़ा समूह है जिसमें पाँच हिंदू गुफाएँ हैं, दूसरा एक छोटा समूह है जिसमें दो बौद्ध गुफाएँ हैं।

- हिंदू गुफाएँ चट्टान में काटी गई पत्थर की स्कल्प्चर्स से भरी हुई हैं, जो भगवान शिव को समर्पित शिव हिंदू संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये गुफाएँ ठोस बेसाल्ट चट्टान से खुदी हुई हैं।

महाकाली गुफाएँ

- ये बौद्ध गुफाएँ उदयगिरि पहाड़ियों में स्थित हैं, जो मुंबई से लगभग 6.5 किमी की दूरी पर हैं। ये 200 ईसा पूर्व से 600 ईसा बाद के बीच खुदी गई थीं और अब खंडहर में हैं। इनमें दक्षिण-पूर्वी चेहरे पर 4 गुफाएँ और उत्तर-पश्चिमी चेहरे पर 15 गुफाएँ शामिल हैं। गुफा 9 मुख्य गुफा है और यह सबसे पुरानी है, जिसमें एक स्तूप और भगवान बुद्ध की आकृतियाँ हैं।

कनheri गुफाएँ

मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में स्थित, यह ऐलौरा के कैलाश गुफाओं के बाद दूसरी सबसे बड़ी ज्ञात गुफा है और इसमें 6वीं शताब्दी ईस्वी का एक ब्रह्मण मंदिर है। 1st और 2nd शताब्दी के बीच खुदाई की गई, कन्हेरी 109 गुफाओं का एक परिसर है जो मुंबई के बोरिवली नेशनल पार्क के पास स्थित है। कन्हेरी गुफाओं में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की चित्रण हैं और यह 200 ईसा पूर्व की खुदाई दिखाते हैं।

जोकेश्वर गुफाएँ

जोकेश्वर गुफाएँ मुंबई के जोकेश्वर उपनगर में स्थित कुछ सबसे प्राचीन बौद्ध गुफा मंदिर की मूर्तियाँ हैं। ये गुफाएँ 520 से 550 ईस्वी के बीच की हैं। ये गुफाएँ महायान बौद्ध वास्तुकला के अंतिम चरण से संबंधित हैं, जिसे बाद में हिंदुओं द्वारा अपनाया गया।

कारला और भाजा गुफाएँ: पुणे से लगभग 50-60 किमी दूर, ये 1st और 2nd शताब्दी ईसा पूर्व की चट्टान-कटी बौद्ध गुफाएँ हैं। इन गुफाओं में कई विहार और चैत्य शामिल हैं।

मध्यकालीन भारत

इंडो-इस्लामिक वास्तुकला: 12वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में भारत में इस्लामी शासन के आगमन के साथ भारतीय वास्तुकला ने नया आकार लिया। भारतीय वास्तुकला में नए तत्वों का समावेश किया गया:

- आकृतियों का उपयोग (प्राकृतिक रूपों के बजाय)

- शिलालेख कला का उपयोग, जिसमें सजावटी लेखन या कलिग्राफी शामिल है

- इनले सजावट और रंगीन संगमरमर, चित्रित प्लास्टर और शानदार चमकदार टाइलों का उपयोग

- ट्रैबेट ऑर्डर को आर्क्यूट आर्किटेक्चर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, अर्थात् एक मेहराब या गुंबद का अपनाया गया

- शिखर का स्थान गुंबद द्वारा लिया गया

- मिनार की अवधारणा पहली बार प्रस्तुत की गई

- भारत में इमारतों के निर्माण में पहली बार मोर्टार के रूप में सीमेंटिंग एजेंट का उपयोग किया गया

- कुछ वैज्ञानिक और यांत्रिक सूत्रों का उपयोग किया गया, जिसने न केवल निर्माण सामग्री की ताकत और स्थिरता को बढ़ाने में मदद की बल्कि वास्तुकारों और निर्माणकर्ताओं को अधिक लचीलापन भी प्रदान किया

भारतीय और इस्लामिक तत्वों का यह मिश्रण एक नई वास्तुकला शैली के विकास की ओर ले गया, जिसे इंडो-इस्लामिक वास्तुकला कहा गया।

मस्जिदें

मस्जिद या मस्जिद मुस्लिम कला का सबसे सरल रूप है। मस्जिद एक खुला आंगन है जो स्तंभित बरामदे से घिरा होता है, जिसे एक गुंबद से ताजित किया जाता है।

- एक मिहराब प्रार्थना के लिए किबला की दिशा को इंगित करता है।

- मिहराब के दाईं ओर मिम्बर या उपदेशक खड़ा होता है, जहाँ इमाम कार्यवाहियों का संचालन करता है।

- एक ऊँचा मंच, जो आमतौर पर मिनार होता है, जहाँ विश्वासियों को प्रार्थनाओं के लिए बुलाया जाता है, मस्जिद का एक अपरिहार्य हिस्सा है।

बड़ी मस्जिदें जहाँ विश्वासियों का एकत्र होना होता है, उन्हें जामा मस्जिद कहा जाता है।

कब्रें

कब्र या मकबरा ने एक पूरी नई वास्तुशिल्प अवधारणा को प्रस्तुत किया। जबकि मस्जिद मुख्य रूप से अपनी सरलता के लिए जानी जाती थी, कब्र एक साधारण संरचना (औरंगजेब की कब्र) से लेकर एक भव्य संरचना (ताज महल) तक हो सकती है।

- कब्र आमतौर पर एक एकल कक्ष या कब्र कक्ष से बनी होती है जिसे हुज़रा कहा जाता है, जिसके केंद्र में जरीह या छद्म समाधि होता है।

- यह पूरी संरचना एक विस्तृत गुंबद से ढकी होती है।

- भूमिगत कक्ष में शवगृह या मकबरा होता है, जिसमें शव को कब्र में दफनाया जाता है।

- आमतौर पर पूरा कब्र परिसर या रौज़ा एक घेराव से घिरा होता है।

- एक मुस्लिम संत की कब्र को दरगाह कहा जाता है।

- लगभग सभी इस्लामी स्मारकों पर पवित्र कुरान की आयतों का स्वतंत्र उपयोग होता था और दीवारों, छतों, स्तंभों और गुंबदों पर बारीक विवरण उकेरने में बहुत समय व्यतीत किया जाता था।

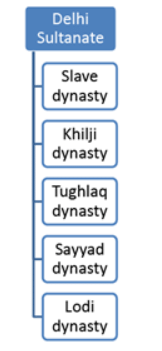

दिल्ली या सम्राट शैली की इंडो-इस्लामिक वास्तुकला का विकास 1191-1557 ईस्वी के बीच हुआ और इसने मुस्लिम राजवंशों को शामिल किया: दास (1191-1246), ख़िलजी (1290-1320), तुगलक (1320-1413), सैय्यद (1414-1444) और लोदी (1451-1557)।

दिल्ली सल्तनत

कालक्रम

गुलाम वंश: यह अवधि इंडो-इस्लामिक वास्तुकला की शुरुआत का प्रतीक है। इस दौरान मुख्यतः मौजूदा भवनों का रूपांतरण किया गया।

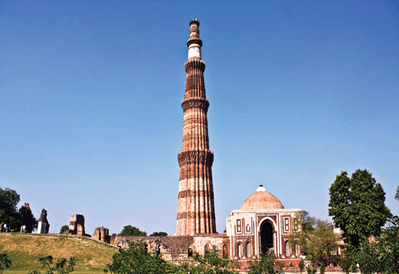

- पहला निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया, जिन्होंने दिल्ली के सात ऐतिहासिक शहरों में से पहले किला राय पिथोरा पर पत्थर के भव्य भवनों का निर्माण किया।

- कुतुब मीनार एक ऐसा भवन है। इसे कुव्वतुल-इस्लाम मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत की पहली मस्जिद माना जाता है।

- कुतुब-उद-दीन ऐबक ने 1192 में कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू किया (जिसे अंततः 1230 में इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया)। इसे इस्लाम के आगमन की याद में बनाया गया था और यह मूलतः एक विजय स्तंभ था। कुतुब मीनार का व्यास आधार पर 14.32 मीटर और शीर्ष पर लगभग 2.75 मीटर है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है और इसमें 379 चरणों वाली एक घुमावदार सीढ़ी है।

- शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने कुव्वतुल-इस्लाम मस्जिद का विस्तार किया और अपने पुत्र Nasiruddin Mohammed का मकबरा बनाया, जिसे स्थानीय रूप से सुलतान गढ़ी के नाम से जाना जाता है।

- उन्होंने 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश का मकबरा भी शुरू किया, जो कुतुब मीनार परिसर में स्थित है।

- 1280 ईस्वी में निर्मित बलबन का मकबरा भारत में निर्मित पहला वास्तविक मेहराब का प्रतीक है, जिसे रोमन इंजीनियरों द्वारा निर्धारित वैज्ञानिक प्रणाली का पालन करके बनाया गया था।

खिलजी वंश

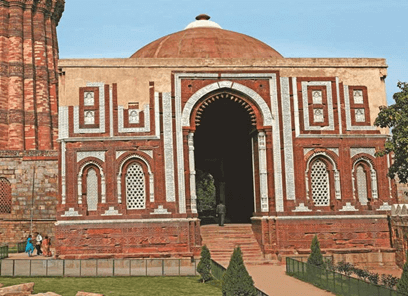

भारतीय-इस्लामी वास्तुकला का वास्तविक विकास इस अवधि के दौरान हुआ। लाल बलुआ पत्थर का व्यापक उपयोग हुआ और “सेलजुक” परंपरा का प्रभाव यहाँ देखा जा सकता है। अलाई दरवाजा, दिल्ली

- अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी में दिल्ली का दूसरा शहर स्थापित किया और सिरी किला बनाया।

- उन्होंने कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजा भी बनाया।

- सुंदर सजाए गए अलाई दरवाजे ने कुतुब परिसर में मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य किया, जो भारतीय-इस्लामी वास्तुकला में एक और नवाचार का प्रतीक है।

- दिल्ली में निजामुद्दीन के पास जमात खाना मस्जिद और राजस्थान के भरतपुर में उखा मस्जिद भी इसी अवधि के दौरान बनाई गई।

तुगलक वंश

तुगलक वंश के शासकों ने भी निर्माण गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें दिल्ली के सात प्राचीन शहरों में से तीन का निर्माण शामिल है। इस अवधि के दौरान ग्रे बलुआ पत्थर का उपयोग देखा गया। वास्तुकला की विशेषता ताकत पर केंद्रित थी, सुंदरता पर नहीं। इसलिए यहाँ न्यूनतम सजावट देखी जाती है। ढलान वाली दीवार तुगलक वास्तुकला की एक और विशेषता है। तुगलक वास्तुकला

- ग़ियासुद्दीन तुगलक ने 1321-23 ईस्वी में दिल्ली का तीसरा शहर तुगलकाबाद बनाया।

- ग़ियासुद्दीन तुगलक की मकबरा एक असमान पंचकोण है और इसका डिज़ाइन नुकीला या "तातार" आकार का है और इसे हिंदू मंदिर के कलश और आमला की तरह एक फिनियल द्वारा ताज पहनाया गया है।

- दिल्ली का चौथा शहर जहाँपनाह मोहम्मद-बिन-तुगलक द्वारा 14वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया।

- फिरोज़ शाह तुगलक निस्संदेह तुगलक वंश के सभी शासकों में सबसे बड़े निर्माता थे। उन्होंने 1354 ईस्वी में दिल्ली का पाँचवाँ शहर फिरोजाबाद बनाया।

- प्रसिद्ध फिरोज़ शाह कोटला मैदान इसके अतीत की महिमा का एकमात्र अवशेष है।

- उन्हें जौनपुर, फतेहाबाद और हिसार के किलेबंद शहरों की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है।

- उनके निर्माण कार्यों की एक अनोखी सरल शैली थी, जो सस्ते सामग्रियों के उपयोग द्वारा पहचानी गई।

- केवल फिरोज़ शाह तुगलक ही बड़े पैमाने पर पुनर्स्थापन कार्यों का संचालन करते थे और उन्होंने 1369 ईस्वी में बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त कुतुब मीनार सहित सैकड़ों स्मारकों की मरम्मत की।

सैय्यद और लोदी वंश

14वीं सदी में तिमूरिद शासकों के अधीन, इस्लामी वास्तुकला में एक परिवर्तन आया। संकीर्ण घोड़े के नाल के मेहराब को सच्चे मेहराब द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो सीधे फारस से आयातित एक विचार था। उन्होंने समर्थन के रूप में लकड़ी की बीम का उपयोग किया, और धीरे-धीरे चार-केन्द्री मेहराब का चलन होने लगा, जिसमें बीम का समर्थन नहीं था।

सैय्यद और लोदी वंश के दौरान, मुख्य रूप से समाधियों का निर्माण जारी रहा। विभिन्न आकारों की पचास से अधिक समाधियाँ निर्मित की गईं। डबल गुंबद वास्तुकला का विकास हुआ।

- लोदी ने एक-दूसरे पर बने डबल गुंबद का विचार पेश किया, जिसमें कुछ स्थान छोड़ा गया।

- आठकोणीय और चौकोर योजनाओं के साथ दो अलग-अलग प्रकार की समाधियाँ बनना शुरू हुईं।

- मुबारक सैय्यद, मुहम्मद सैय्यद और सिकंदर लोदी की समाधियाँ सभी आठकोणीय प्रकार की हैं।

- चौकोर समाधियों का प्रतिनिधित्व ऐसे स्मारकों द्वारा किया जाता है जैसे कि बड़ा खान का गुंबद, छोटा खान का गुंबद, और बड़ा गुंबद।

- ईसा खान की समाधि, अदम खान की समाधि, मठ की मस्जिद, जामा मस्जिद और किला-ए-कुहना मस्जिद दिल्ली शैली की वास्तुकला के अंतिम चरण से संबंधित हैं।

|

198 videos|620 docs|193 tests

|