नितिन सिंहानिया सारांश: भारतीय संगीत- 1 | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

परिचय

- संगीत - किसी भी संस्कृति की आत्मा।

- भारत - संगीत प्रतिभा की लंबी परंपरा।

- नारद मुनि (ऋषि) - धरती पर संगीत का परिचय दिया और निवासियों को उस ध्वनि के बारे में सिखाया जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिसे नाद ब्रह्म कहा जाता है।

- संगीत उपकरण जैसे सात-होल वाला बांसुरी और रावणहत्था - इन्हें इंडस घाटी सभ्यता के स्थलों से प्राप्त किया गया।

- संगीत का पहला साहित्यिक प्रमाण - वैदिक काल (2000 वर्ष पूर्व)।

- संता वेद - राग खरहरप्रिया के सभी सात सुरों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध करता है।

- गंधर्व वेद - संगीत का विज्ञान, साम वेद का उपवेद।

- ऐतरेय आरण्यक - वीणा के भागों का उल्लेख करता है।

- जैमिनि ब्राह्मण - नृत्य और संगीत का उल्लेख करता है।

- कौसितकि ब्राह्मण - नृत्य, गायन और वाद्य संगीत को एक साथ रखता है।

- सिद्धांत कहते हैं - ओम सभी रागों और सुरों का स्रोत है।

- पाणिनि (500 ईसा पूर्व) - संगीत बनाने की कला का पहला उचित उल्लेख किया।

- भरत का नाट्यशास्त्र (200 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी) - संगीत सिद्धांत का पहला उल्लेख।

- संगीत में विकास भक्ति स्थलों से जुड़ा हुआ है।

- इस प्रकार की अनुष्ठानिक संगीत - संगम (बाद का वैदिक काल) - छंदों का पाठ, संगीत पैटर्न के अनुसार सेट किया गया।

- महाकाव्य एक वर्णात्मक प्रकार के संगीत जातिगान में सेट किए गए।

भारतीय शास्त्रीय संगीत के उपकरण

- भरत का नाट्यशास्त्र: संगीतशास्त्र के विषय पर स्पष्टता और विस्तार करने वाला पहला कार्य।

- इसमें संगीत पर कई महत्वपूर्ण अध्याय हैं, जिनमें आक्टेव की पहचान और इसके 22 कुंजी का विस्तार शामिल है।

- ये 22 कुंजी - श्रुति या श्रुति कहलाते हैं।

- भेद - दथिलम में किया गया, एक ग्रंथ जो 22 श्रुतियों के अस्तित्व की पुष्टि करता है और सुझाव देता है कि ये शायद वही हैं जो मानव शरीर बना सकता है।

- भरत का नाट्यशास्त्र के सारंगदेव (13वीं शताब्दी) ने संगीत पर एक क्लासिक ग्रंथ, संगीत रत्नाकर लिखा, जिसने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया।

- उनके ग्रंथ ने 264 रागों की परिभाषा दी (उत्तर भारतीय और द्रविड़ियन repertories से)।

- इसका सबसे बड़ा योगदान - विभिन्न सूक्ष्म सुरों की पहचान और उनका वर्गीकरण।

- मध्यकालीन संगीतशास्त्र पर ग्रंथ विशेष विषयों पर केंद्रित थे, उदाहरण के लिए:

- (i)बृहद्देशी (9वीं शताब्दी, मातंग द्वारा) - 'राग' की परिभाषा।

- (ii)संगीत मकरंद (10वीं शताब्दी, नंद द्वारा) - 93 रागों की गणना और उन्हें स्त्री और पुरुष रूपों में वर्गीकृत किया।

- (iii)स्वरमेला-कलानिधि (16वीं शताब्दी, रामामात्य द्वारा) - मुख्य रूप से रागों से संबंधित।

- (iv)चतुरदंडी-प्रकाशिका (17वीं शताब्दी, वेंकटामखिन द्वारा) - संगीतशास्त्र पर महत्वपूर्ण जानकारी।

- प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन गुरुकुल प्रणाली विद्यमान थी।

- गुरुकुल प्रणाली:

- (i) इसे आश्रम (अवागमन प्रणाली) के रूप में जाना जाता था।

- (ii) गुरु-शिष्य परंपरा को समेटे हुए।

- (iii) शिक्षक या गुरु ऋषि थे।

- (iv) छात्र 12 वर्षों तक आश्रम में रहते थे।

- (v) आश्रम को राजाओं और समाज के धनी व्यक्तियों द्वारा संरक्षण प्राप्त था।

- (vi) आश्रम में जीवन - कठोर, चिंतनशील और ज्ञान से भरा।

- (vii) छात्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं था।

- इस्लामी और फ़ारसी तत्वों का आगमन उत्तर भारतीय संगीत के चेहरे को बदल देता है, उदाहरण के लिए, ध्रुपद या भक्ति गाने की शैली - 15वीं शताब्दी में ध्रुपद शैली में परिवर्तित हो गई और 17वीं शताब्दी तक, एक नई प्रकार की हिंदुस्तानी संगीत, खयाल विकसित हो चुकी थी।

- इस अवधि में 'लोक' गायन की और शैलियां उभरीं।

भारतीय संगीत की संरचना

भारतीय शास्त्रीय संगीत के तीन मुख्य स्तंभ:

1. स्वर 2. ताल 3. राग

राग के घटक:

(i) रस (ii) थाट (iii) समय

1. स्वर

- शब्द “स्वर” - वेदों के पाठ से जुड़ा हुआ है।

- यह शब्द एक रचना में 'नोट' या 'स्केल डिग्री' को परिभाषित करने के लिए भी उपयोग किया जाता है।

- नाट्यशास्त्र में, भरत ने स्वरों को 22 नोटों के स्केल में विभाजित किया है।

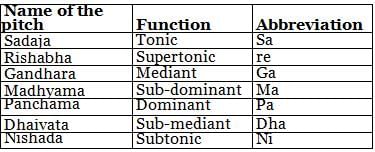

- वर्तमान में, हिंदुस्तानी संगीत को सप्तक या सरगम द्वारा परिभाषित किया जाता है - सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी।

- उन्होंने प्रत्येक निच को निम्नलिखित नामों से सूचीबद्ध किया: श्रुति से स्वर कटters।

- श्रुति या माइक्रोटोन - स्वर की सबसे छोटी ग्रेडेशन है और इसकी संख्या 22 है, जिनमें से केवल 12 श्रव्य हैं।

- ये 12 सात शुद्ध स्वरों और पाँच विकृत स्वरों में विभाजित हैं।

- ताल के बीट्स के तालबद्ध समूह होते हैं।

- तालबद्ध चक्र तीन से 108 बीट्स तक होते हैं।

- ताल के सिद्धांत के अनुसार - संगीत का समय सरल और जटिल मीटर में विभाजित होता है।

- समय मापन का सिद्धांत - हिंदुस्तानी और कर्नाटकी संगीत में समान नहीं है।

- ताल का एक अद्वितीय बिंदु - यह साथ में आने वाले संगीत से स्वतंत्र होता है और इसकी अपनी विभाजन होती है।

- लय - ताल की गति, जो समय के स्पान की समानता बनाए रखती है।

- वर्तमान में केवल 30 तालें ज्ञात हैं और केवल 10 से 12 तालें वास्तव में उपयोग की जाती हैं।

- पहचानी गई और उपयोग की जाने वाली तालें - दादरा, कहरबा, रुपक, एकताल, झपटताल, तिनताल और अड़ा चौताल।

- संगीत रचनाकार - तिनताल का उपयोग करते हैं, जिसमें 16 बीट्स होते हैं।

- कर्नाटकी संगीत - हिंदुस्तानी संगीत की तुलना में अधिक कठोर संरचना है।

- और ताल (थाला) तीन घटकों - लघु, धृतम और आमि धृतम से मिलकर बनती है।

- मूल 35 तालें हैं और प्रत्येक को 5 'घाटियों' में और विभाजित किया जा सकता है। अतः, कर्नाटकी संगीत में 175 (35*5) तालें हैं।

3. राग

- राग शब्द संस्कृत के 'Ranj' से आया है, जिसका अर्थ है किसी को प्रसन्न करना या खुश करना।

- राग मेलोडी का आधार है, जबकि ताला रिदम का आधार है।

- राग की एक विशिष्ट व्यक्तित्व होती है और यह ध्वनियों द्वारा उत्पन्न मूड को दर्शाता है।

- राग के कार्य करने का मूल तत्व वह स्वर है जिस पर यह आधारित है।

- राग में स्वरों की संख्या के अनुसार, तीन मुख्य जातियाँ या श्रेणियाँ हैं:

- (a) आउडव/ओडव राग - 'पेंटाटोनिक' राग, 5 स्वर

- (b) षडव राग - 'हेक्साटोनिक' राग, 6 स्वर

- (c) सम्पूर्ण राग - 'हेप्टाटोनिक' राग, 7 स्वर

- राग न तो एक स्केल है और न ही एक मोड, बल्कि यह एक वैज्ञानिक, सटीक, सूक्ष्म और सौंदर्यात्मक मेलोडिक रूप है जिसमें अपनी विशेष चढ़ाई और उतराई होती है, जो पूर्ण ऑक्टेव या 5, 6 या 7 स्वरों की श्रृंखला से बनी होती है।

- राग या राग भेद के तीन प्रमुख प्रकार हैं:

- (i) शुद्ध राग - यदि किसी भी स्वर को जो रचना में अनुपस्थित हैं, बजाया जाए, तो इसकी प्रकृति और रूप नहीं बदलता।

- (ii) छायालग राग - यदि किसी भी स्वर को जो मूल रचना में उपस्थित नहीं हैं, बजाया जाए, तो इसकी प्रकृति और रूप बदल जाता है।

- (iii) संकर्ण राग - इसमें दो या अधिक रागों का संयोजन होता है।

- इसलिए, प्रत्येक राग में मूलतः 5 स्वर होने चाहिए:

- (a) 'राजा' - वह मुख्य स्वर जिस पर राग निर्मित होता है, जिसे 'वाडी' कहा जाता है और यह रचना में सबसे अधिक उपयोग होता है।

- (b) 'रानी' - मुख्य राग के सापेक्ष चौथा या पाँचवा स्वर। यह 'राग' का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है और इसे 'समवाड़ी' कहा जाता है।

- (c) रचना में अन्य सभी स्वर - अनुवादी।

- (d) रचना में अनुपस्थित स्वर - विवादी।

- स्वरों का चढ़ाव आरोह होता है, जैसे स रे स म प ध नि।

- उतराई अवरोह है, जहाँ प्रत्येक स्वर पूर्ववर्ती स्वरों से कम होता है। जैसे, नि, धा, पा, मा, ग, रे, स।

- स्वरों के चढ़ाव और उतराई के आधार पर, रागों को तीन गति या लय में विभाजित किया जा सकता है:

- विलंबित (धीमा);

- मध्यम (मध्यम);

- द्रुत (तेज)।

- रागों के आधार पर 72 मेलास या मूल स्केल होते हैं।

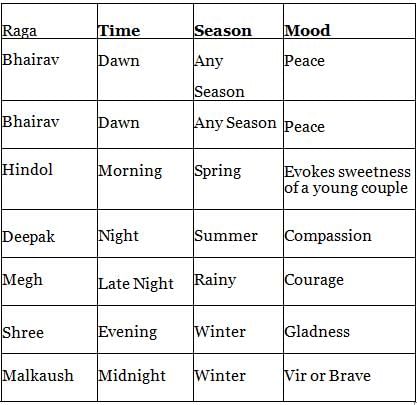

- हिंदुस्तानी संगीत में छह मुख्य राग होते हैं, जो सभी समय और मौसम के अनुसार विशिष्ट होते हैं और एक विशेष प्रकार की भावना को उत्पन्न करते हैं:

- रागों का निर्माण करने का कारण - भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करना।

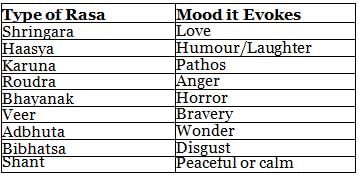

- ये भावनाएँ, जो उत्पन्न होती हैं, उन्हें रस कहा जाता है, जिसे 'सौंदर्य आनंद' भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें किसी और की कला के माध्यम से अनुभव करने के लिए जानबूझकर बनाया गया है।

- प्रारंभ में - आठ रस थे, बाद में एक रस जिसे 'शांत' रस कहा जाता है, जोड़कर नौ रस या 'नौरस' बनाए गए।

- ये हैं: 15वीं सदी के बाद - भक्ती (भक्ति का रस) - व्यापक रूप से स्वीकार किया गया।

- संगीतज्ञों का तर्क है - भक्ती और शांति रस एक ही हैं।

- नाट्यशास्त्र में, भरत ने तर्क किया है कि माध्यम - हास्य प्रवृत्तियाँ; पंचम - कामुक भावनाएँ; शडजा - नायकीय भावनाएँ और ऋषभ स्वर - क्रोधित प्रवृत्तियाँ।

- रागों की विभिन्न समूहों में वर्गीकरण करने का इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

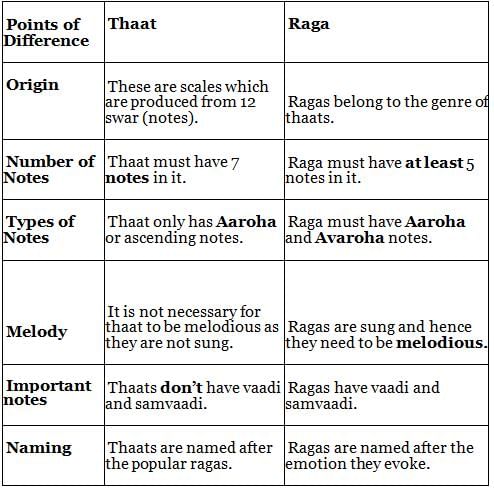

- हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 10-थात वर्गीकरण होता है।

- वी.एन. भटकांडे (उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण संगीतज्ञों में से एक) का कहना है कि पारंपरिक रागों में से प्रत्येक 10 मूल थातों या संगीत स्केलों या ढाँचों पर आधारित है।

- इन्हें केवल आरोह में गाया जा सकता है - क्योंकि स्वर चढ़ते क्रम में व्यवस्थित होते हैं।

- 12 स्वरों में से 7 स्वर (7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर) होने चाहिए और इन्हें आवश्यकतः चढ़ते क्रम में रखा जाना चाहिए।

- 10 थात हैं - बिलावल, खमाज, कफी, आसावरी, भैरवी, भैरव, कल्याण, मर्वा, पूर्वी और तोड़ी।

- इनका कोई भावनात्मक गुण नहीं होता है, जबकि राग में होता है और इसे नहीं गाया जाता है।

- थात से उत्पन्न रसों को गाया जाता है।

(iii) समय

प्रत्येक राग का एक विशिष्ट समय होता है जब इसे प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि वे ताले उस विशेष समय पर अधिक प्रभावी माने जाते हैं। 24 घंटों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:

- 12 AM से 12 PM: पूर्व भाग & पूर्व राग गाया जाता है।

- 12 PM से 12 AM: उत्तर भाग & उत्तर राग गाया जाता है।

दिन के समय के अनुसार saptak भी बदलता है। पूर्वांग अवधि में, सaptak सा से मा तक होता है (सा, रे, गा, मा)। उत्तरांग अवधि में, saptak पा से सा तक होता है (पा, धा, नि, सा)।

अन्य राग के घटक:

(a) आलाप

- राग का धीरे-धीरे प्रदर्शन और वाड़ी, संवाड़ी पर जोर।

- यह राग के प्रदर्शन की शुरुआत में गाया जाता है, विशेष रूप से उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में।

- आम तौर पर आकार में गाया जाता है, अर्थात् कोई स्वर नहीं बोलते, केवल स्वर ‘आ’ का उपयोग करते हैं।

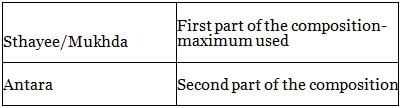

(b) रचना: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में दो भागों में विभाजित।

(c) तान: मूल नोट्स मा उच्च गति में; ये बहुत तकनीकी होते हैं और इनका गाना महत्वपूर्ण होता है।

- विशिष्ट तान - आकार नोट्स में गाए जाते हैं।

- 3 या 4 नोट्स की एक छोटी तान - मुरकी - बहुत तेज गाई जाती है।

(d) आलंकार: एक पैटर्न का अनुसरण करने वाले विशिष्ट melodic प्रस्तुति। उदाहरण के लिए, नोट्स ‘सा रे गा’, ‘गा मा पा’, ‘मा पा धा’, आदि के संयोजन में। इन संयोजनों में हम एक आलंकार देखते हैं जिसमें हर बार 3 नोट्स का अनुक्रम उपयोग किया जाता है।

भारतीय संगीत की वर्गीकरण:

- भारतीय संगीत की वर्गीकरण इस प्रकार है: भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो स्कूल:

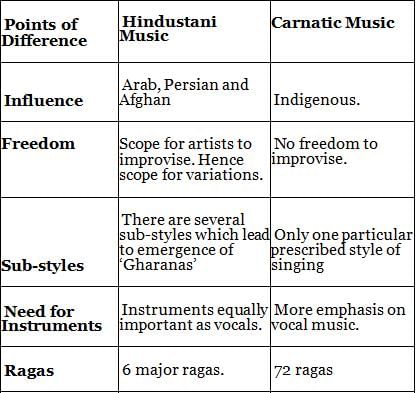

- 1. हिंदुस्तानी संगीत: भारत के उत्तरी भाग।

- 2. कर्नाटिक संगीत: भारत के दक्षिणी भाग।

1. हिंदुस्तानी संगीत

- दोनों स्कूलों की ऐतिहासिक जड़ें भरत के नाट्यशास्त्र से संबंधित हैं, लेकिन ये 14वीं सदी में अलग हो गए।

- यह शाखा - संगीत संरचना और अभिव्यक्ति की संभावनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है।

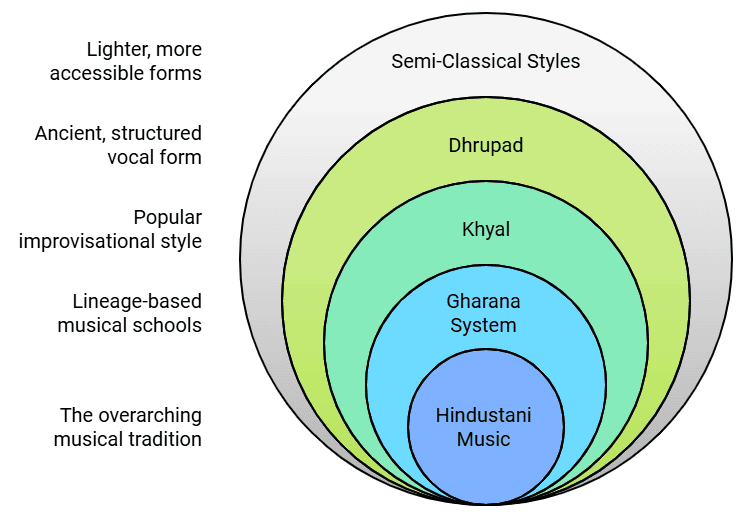

(i) Dhrupad

- सबसे पुरानी और भव्य शैलियों में से एक।

- नाट्यशास्त्र (200 ई.पू.-200 ई.) में इसका उल्लेख है।

- इसके मूल पुराने रूपों जैसे प्रभंड और ध्रुवपद से हैं।

- नाम 'ध्रुवा' और 'पद' से आया है, जिसका अर्थ है कि यह कविता के छंद के रूप और गाने की शैली दोनों को दर्शाता है।

- यह अकबर के दरबार में अपने चरम पर पहुँचा, जिन्होंने बाबा गोपाल दास, स्वामी हरिदास और तानसेन जैसे संगीतकारों का समर्थन किया (तानसेन नौ रत्नों में से एक थे)।

- बाइजू बावरा ने अकबर के दरबार में गाया।

- ध्रुपद में पारंगत गायक राजा मान सिंह तोमर (ग्वालियर) के दरबार में थे।

- मध्यकालीन अवधि में गाने का प्रमुख रूप।

- लेकिन 18वीं सदी में यह एक गिरावट की स्थिति में पहुँच गया।

- ध्रुपद एक काव्य रूप है जो राग के सटीक और स्पष्ट विस्तार के साथ एक विस्तारित प्रस्तुति शैली में सम्मिलित होता है।

- ध्रुवा का अर्थ है 'अचल' और यह स्वर (ध्वनि), काल (समय) और शब्द (पाठ) की धारा को एक निश्चित बिंदु पर लौटने का संकेत देता है।

- यह आलाप से शुरू होता है।

- गति धीरे-धीरे बढ़ती है और प्रदर्शन का एक प्रमुख भाग बनाती है।

- यह शब्दों के विकर्षण के बिना शुद्ध संगीत है।

- कुछ समय बाद ध्रुपद शुरू होता है और पखवाज बजाया जाता है।

- संस्कृत वर्णों का उपयोग शामिल है और इसका मंदिर से संबंध है।

- इसमें 4 से 5 श्लोक होते हैं और इन्हें एक युगल (सामान्यतः पुरुष) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

- तानपुरा और पखवाज उनके साथ होते हैं।

ध्रुपद गायन को उन वाणियों या बाणियों के आधार पर चार रूपों में विभाजित किया गया है जो वे प्रदर्शन करते हैं: (a) दगारी घराना

दागर वाणी में गाना।

- आलाप पर जोर देते हैं।

- इनमें से गायक मुस्लिम हैं, लेकिन वे देवताओं और देवियों के हिंदू ग्रंथ गाते हैं।

- उदाहरण: गुंदेचा ब्रदर्स (जयपुर से)।

(b) दरभंगा घराना

- खंडर वाणी और गौहर वाणी गाते हैं।

- राग आलाप और विभिन्न लयकारी को शामिल करते हुए सुधारित आलाप पर जोर देते हैं।

- प्रतिनिधि: मल्लिक परिवार (प्रदर्शन करने वाले सदस्य - राम चतुर्मल्लिक, प्रेम कुमार मल्लिक और सियाराम तिवारी)।

(c) बेतिया घराना

- नौहर और खंडर वाणी शैलियाँ।

- प्रतिनिधि: मिश्र परिवार (जीवित सदस्य जो प्रदर्शन करते हैं - इंद्र किशोर मिश्र)।

- ध्रुपद बेतिया और दरभंगा स्कूलों में प्रचलित - हवेली शैली।

(d) तलवंडी घराना

- खंडर वाणी गाते हैं।

- यह परिवार पाकिस्तान में स्थित है, इसलिए इसे भारतीय संगीत के प्रणाली के तहत बनाए रखना कठिन है।

➢ घराना प्रणाली

- संगीतकारों या नर्तकों को वंश या शिष्यत्व के माध्यम से जोड़ने वाला सामाजिक संगठन का एक प्रणाली है, और एक विशेष संगीत शैली के प्रति पालन द्वारा।

- शब्द ‘घराना’ उर्दू/हिंदी शब्द ‘घर’ से आया है, जिसका अर्थ है ‘परिवार’ या ‘घर’।

- यह उस स्थान को संदर्भित करता है जहाँ संगीतात्मक विचारधारा उत्पन्न हुई।

- यह एक समग्र संगीतशास्त्रीय विचारधारा को भी इंगित करता है और एक स्कूल को दूसरे से अलग करता है।

- यह संगीत के विचार, शिक्षण, प्रदर्शन और सराहना को प्रभावित करता है।

- हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध घराने: आगरा, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, किराना।

(i) ख्याल

- फारसी से निकला और इसका अर्थ है “विचार या कल्पना”।

- इस शैली की उत्पत्ति अमीर खुसरौ द्वारा हुई।

- यह कलाकारों में सबसे लोकप्रिय रूप है क्योंकि यह सुधार के लिए अधिक गुंजाइश प्रदान करता है।

- यह दो से आठ पंक्तियों की छोटी गीतों के रचनाओं पर आधारित है।

- ख्याल रचना को ‘बंदिश’ के रूप में संदर्भित किया जाता है।

- सुलतान मोहम्मद शर्की ने 15वीं शताब्दी में ख्याल को सबसे बड़ा संरक्षण दिया।

- विशिष्ट विशेषताएँ: रचना में तान का उपयोग और आलाप के लिए कम जगह देना, ध्रुपद के विपरीत।

- एक सामान्य ख्याल प्रदर्शन में दो गीत होते हैं:

- बड़ा ख्याल: धीमी गति में गाया जाता है।

- छोटा ख्याल: तेज गति में गाया जाता है।

- ख्याल बंदिश के लिए विषय - रोमांटिक स्वभाव का होता है, भले ही वे दिव्य प्राणियों से संबंधित हों।

- ख्याल रचनाएँ - भगवान कृष्ण की प्रशंसा में।

ख्याल संगीत के अंतर्गत प्रमुख घराने हैं:

(a) ग्वालियर घराना

- यह सबसे पुराने और सबसे विस्तृत ख्याल घरानों में से एक है।

- यह बहुत कठोर है क्योंकि यह सुर और ताल पर समान रूप से जोर देता है।

- गायकी बहुत जटिल है, लेकिन सरल रागों को प्रस्तुत करना पसंद करते हैं।

- प्रमुख व्याख्याता - नाथु खान और विष्णु पलुष्कर।

(b) किराना घराना

- यह उत्तर प्रदेश के किराना शहर के नाम पर रखा गया है।

- इसकी स्थापना नायक गोपाल ने की थी।

- इसे लोकप्रिय बनाने का असली श्रेय - अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान (20वीं शताब्दी की शुरुआत) को जाता है।

- यह नोटों की सटीक ट्यूनिंग और अभिव्यक्ति के प्रति ध्यान देने के लिए प्रसिद्ध है।

- धीमी गति के रागों में महारत के लिए बेहतर जाना जाता है।

- यह रचना की सुर पर जोर देता है और गीत में पाठ के उच्चारण की स्पष्टता पर ध्यान केंद्रित करता है।

- वे पारंपरिक रागों या सर्गम के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं।

- सबसे प्रसिद्ध गायक - पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल।

- महाराष्ट्र और कर्नाटका के सीमावर्ती क्षेत्रों के कarnatic विशेषज्ञ भी इस घराने से जुड़े हैं।

(c) आगरा घराना

- इतिहासकारों का कहना है कि खुदा बख्श ने इसे 19वीं शताब्दी में स्थापित किया।

- संगीतologists का कहना है कि हाजी सुजान खान ने इसकी स्थापना की।

- फैयाज खान द्वारा पुनर्जीवित किया गया।

- इसे रानीला घराना नाम दिया गया।

- यह ख्याल और ध्रुपद शैली का मिश्रण है।

- कलाकार विशेष रूप से बंदिश पर जोर देते हैं।

- प्रमुख व्याख्याता - मोहसिन खान नियाज़ी और विजय कीछलू।

(d) पटियाला घराना

- इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान द्वारा की गई।

- पंजाब के पटियाला के महाराजा द्वारा इसे प्रारंभिक प्रायोजन मिला।

- इन्होंने गज़ल, थुमरी और ख्याल के लिए एक प्रतिष्ठा प्राप्त की।

- यह अधिक ताल के उपयोग पर जोर देता है।

- उनकी रचनाएँ भावनाओं पर जोर देती हैं क्योंकि वे अपनी संगीत में आलंकार या अलंकारों का उपयोग करते हैं।

- वे जटिल तानों पर जोर देते हैं।

- सबसे प्रसिद्ध संगीतकार - बड़े गुलाम अली खान साहब (भारत के सबसे महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक, जिन्होंने गायकी को एक विशेष दर्शक तक सीमित करने की खाई को पाटा)।

- वे राग दरबारी की अपनी प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध थे।

- घराना अद्वितीय है क्योंकि यह ताना, गामक और तराना शैली की गायकी का विशेष उपयोग करता है।

(e) भेंडीबाजार घराना

- 19वीं सदी में छज्जू खान, नजीर खान और खदीम हुसैन खान द्वारा स्थापित।

- गायकों को लंबे समय तक अपनी सांस को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया।

- कलाकार एक सांस में लंबे अंश गाने में सक्षम थे।

- कुछ कर्नाटिक रागों के समान उनके अद्वितीय रागों में।

(ii) तराना शैली

- ताल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

- संरचना मुख्यतः राग है, जो आमतौर पर छोटी होती है, कई बार दोहराई जाती है, प्रदर्शनकर्ता की इच्छानुसार विविधता और विस्तार के साथ।

- एक दूसरी, विपरीत राग होती है जिसमें उच्च नोट होते हैं, जिसे मुख्य राग पर लौटने से पहले एक बार परिचित कराया जाता है।

- ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है जिन्हें तेज़ गति पर गाया जाता है।

- गायकों को ताल में विशेष प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता होती है।

- दुनिया के सबसे तेज़ तराना गायक - पंडित रत्न मोहन शर्मा (मेवाती घराना) - 2011 में उन्हें "तराना के बादशाह" का खिताब दिया गया।

हिंदुस्तानी संगीत की अर्ध-शास्त्रीय शैलियाँ

- स्वर (नोट) पर आधारित।

- राग के मानक संरचना से थोड़ी भिन्नता होती है क्योंकि भोजपाली या मलकौश जैसे हल्के रागों का उपयोग किया जाता है।

- हल्का ताल का उपयोग करते हैं और मध्य या धृत लय का उपयोग करते हैं, अर्थात्, वे गति में तेज होते हैं।

- आलाप-जोड़-तान-झाला की तुलना में भाव और गीत पर अधिक जोर देते हैं।

- प्रमुख अर्ध-शास्त्रीय शैलियाँ जैसे ठुमरी, तप्पा और ग़ज़ल नीचे चर्चा की गई हैं:

(a) ठुमरी

- मिश्रित रागों पर आधारित।

- सेमी क्लासिकल भारतीय संगीत माना जाता है।

- रचनाएँ - या तो रोमांटिक या भक्ति।

- भक्ति आंदोलन से प्रेरित, इसलिए पाठ कन्या के कृष्ण के प्रति प्रेम के चारों ओर घूमता है।

- रचना की भाषा - हिंदी या अवधी बोलचाल या ब्रज भाषा।

- आमतौर पर महिला स्वर में गाई जाती है।

- ठुमरी और अन्य से भिन्न क्योंकि इसमें अंतर्निहित कामुकता होती है।

- प्रदर्शन के दौरान गायक को सुधार करने की अनुमति मिलती है और इसलिए राग के उपयोग में अधिक लचीलापन होता है।

- कुछ अन्य, यहां तक कि हल्के रूपों जैसे दादरा, होरी, कजरी, सावन, झूला, और चैत के लिए भी सामान्य नाम के रूप में उपयोग किया जाता है।

ठुमरी के दो मुख्य प्रकार: 1. पूर्वी ठुमरी: धीमी गति। 2. पंजाबी ठुमरी: तेज़ और जीवंत गति।

मुख्य घराना: बनारस और लखनऊ। बेगम अख्तर - ठुमरी गाने की सबसे कालातीत आवाज।

(b) तप्पा

- ताल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।

- उत्तरी-पश्चिम भारत के ऊंट चालकों के लोक गीतों से उत्पन्न हुआ।

- मुगल सम्राट मुहम्मद शाह के दरबार में आने पर इसे एक अर्ध-क्लासिकल गायन विशेषता के रूप में वैधता मिली।

- यह बहुत तेज़ वाक्यांशों का उपयोग करता है।

- धनी वर्गों के साथ-साथ मध्यम वर्गों का भी यह पसंदीदा शैली था।

- “बैठकी” शैली - 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंत में ज़मींदारी वर्गों के संरक्षण में विकसित हुई।

- यह शैली अब विलुप्त होने के कगार पर है और कोई भी इससे जुड़ नहीं रहा है।

- इस शैली के कुछ व्याख्याकार - मियां सोदी, पंडित लक्ष्मण राव (ग्वालियर) और शन्नो खुराना।

(c) ग़ज़ल

- यह एक काव्य रूप है जिसमें काफ़िये और एक रिफ़्रेन होते हैं, प्रत्येक पंक्ति एक ही मीटर साझा करती है।

- यह भावनाओं का काव्यात्मक अभिव्यक्ति है - वियोग या अलगाव का दुःख और उस दुःख के बावजूद प्रेम की सुंदरता।

- यह ईरान में (10वीं सदी ईस्वी) उत्पन्न हुआ।

- ग़ज़ल में 12 अशआर या युग्मों से अधिक नहीं होते।

- 12वीं सदी में सूफी रहस्यमय और नए इस्लामी सुलतानत के दरबारों के प्रभाव से दक्षिण एशिया में फैल गया।

- उत्कर्ष - मुग़ल काल।

- अमीर ख़ुसरो - ग़ज़ल के पहले व्याख्याकार।

- ऐतिहासिक ग़ज़ल कवि या तो स्वयं सूफी थे (जैसे रूमी या हाफिज), या सूफी विचारों के सहानुभूतिशील थे।

- ग़ज़ल केवल एक विषय से संबंधित है: प्रेम, विशेष रूप से अनकंडीशनल और उच्च प्रेम।

- भारतीय उपमहाद्वीप की ग़ज़लें - इस्लामी रहस्यवाद का एक प्रभाव।

- इसके जटिल गीतों को शिक्षा की आवश्यकता थी।

- वर्षों के साथ, ग़ज़ल में कुछ सरलता आई, जिससे यह व्यापक दर्शकों तक पहुँच सकी।

- अधिकतर ग़ज़लें - ख्याल, ठुमरी, राग और अन्य शास्त्रीय और हल्की शास्त्रीय शैलियों में गाई जाती हैं।

- प्रसिद्ध व्यक्ति - मुहम्मद इकबाल, मिर्ज़ा ग़ालिब, रूमी (13वीं सदी), हाफिज (14वीं सदी), काज़ी नज़्रुल इस्लाम, आदि।

2. कर्नाटकी संगीत

- पारंपरिक सप्तक में बजाई जाने वाली संगीत की रचना करता है।

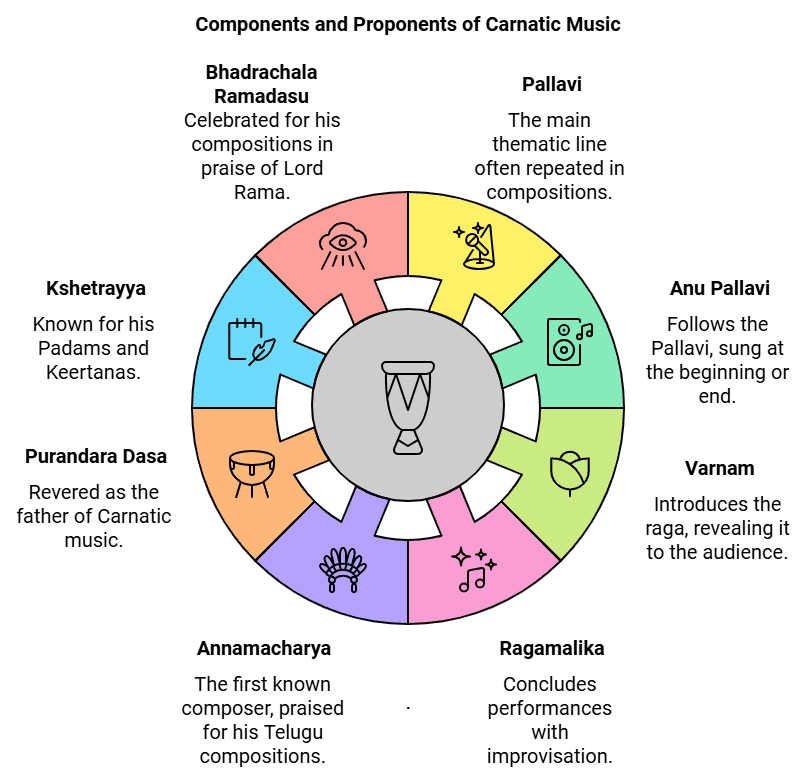

हर कर्नाटिक शैली की रचना में कई भाग होते हैं:

(a) पल्लवी

- यह रचना की पहली या दूसरी विषयात्मक पंक्तियाँ होती हैं। इसे अक्सर हर चरण में दोहराया जाता है। इसे ‘पीस दे रेजिसटेंस’ या कर्नाटिक रचना का सबसे अच्छा हिस्सा माना जाता है, जिसे ‘रागम थानम पल्लवी’ कहा जाता है, जहाँ कलाकार के पास सुधार का बड़ा अवसर होता है।

(b) अनु पल्लवी

- ये पल्लवी या पहली पंक्ति के बाद आने वाली दो पंक्तियाँ होती हैं। इसे शुरुआत में गाया जाता है और कभी-कभी अंत की ओर भी। इसे हर चरण या चरनम के बाद दोहराना जरूरी नहीं है।

(c) वरनम

- इसका गायन प्रस्तुतिकरण की शुरुआत में किया जाता है। यह दर्शकों के सामने राग का खुलासा करता है। इसमें दो भाग होते हैं: पूर्वांगा या पहली आधी और उत्तरांगा या दूसरी आधी।

(d) रागमालिका

- यह प्रदर्शन का सामान्यतः समापन भाग होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि एकल कलाकार को सुधार में स्वतंत्रता दी जाती है। सभी कलाकारों को रचना के अंत में मूल विषय पर वापस लौटना होता है।

कर्नाटिक संगीत के कई अन्य घटक हैं - स्वरा-कल्पना, जो एक सुधारित खंड होता है, जिसे ड्रमर के साथ मध्यम और तेज गति में प्रस्तुत किया जाता है। कर्नाटिक संगीत - मृदंगम के साथ बजाया जाता है। मुक्त ताल में मृदंगम के साथ की गई सुरात्मक सुधार की रचना को ‘थानम’ कहा जाता है। जिन रचनाओं में मृदंगम नहीं होता, उन्हें ‘रसाम’ कहा जाता है।

- कर्नाटिक संगीत के कई अन्य घटक - स्वरा-कल्पना, जो एक सुधारित खंड होता है, जिसे ड्रमर के साथ मध्यम और तेज गति में प्रस्तुत किया जाता है।

- कर्नाटिक संगीत - मृदंगम के साथ बजाया जाता है।

- जिन रचनाओं में मृदंगम नहीं होता, उन्हें ‘रसाम’ कहा जाता है।

कर्नाटिक संगीत के प्रारंभिक समर्थक

(i) अन्नमाचार्य-(1408-1503)

- कarnatic संगीत के पहले ज्ञात रचनाकार: उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की प्रशंसा में संकीर्तन रचनाएँ कीं, जो भगवान विष्णु का रूप हैं।

- उनकी रचनाएँ मुख्य रूप से तेलुगु में थीं।

- उन्हें 'तेलुगु गीत-लेखन के दादा' के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है।

(ii) पुरंदर दास-(1484-1564)

- कarnatic संगीत के संस्थापक समर्थकों में से एक।

- वे भगवान कृष्ण के भक्त थे।

- उन्हें "कarnatic संगीत के पिता/दादा" के रूप में जाना जाता है।

- उन्हें ऋषि नारद का अवतार माना जाता है।

- उनकी प्रसिद्ध रचना में दासा साहित्य शामिल है।

(iii) क्षेत्रैय्या-(1600-1680)

- तेलुगु कवि और कarnatic संगीत के प्रमुख रचनाकार।

- उन्होंने कई पदाम और कीर्तनों की रचना की।

- उनकी रचनाएँ मुख्य रूप से भगवान कृष्ण पर आधारित थीं।

- वे एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा किया करते थे।

- उनके पदाम आज भी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी प्रदर्शनों में गाए जाते हैं।

(iv) भद्राचल रामदासु-(1620-1680)

- कarnatic संगीत के एक प्रसिद्ध प्रवर्तक और उनकी रचनाएँ मुख्य रूप से भगवान राम की प्रशंसा में थीं और ज्यादातर तेलुगु में थीं।

- वे प्रसिद्ध वाग्गेकारों में से एक थे (यानी, गीतों के बोल लिखना और उन्हें संगीत में सेट करना)।

- तेलुगु में अन्य वाग्गेकारों में अन्नमाचार्य, त्यागराज, श्याम शास्त्री आदि शामिल हैं (सभी 03 तिरुवरूर में जन्मे)।

- उनकी अधिकांश रचनाएँ तेलुगु में और कुछ संस्कृत में हैं और भगवान राम की प्रशंसा में हैं।

- ग्रह मर्करी पर एक गड्ढा त्यागराज के नाम पर रखा गया है।

- त्यागराज ने कई नए रागों की रचना की।

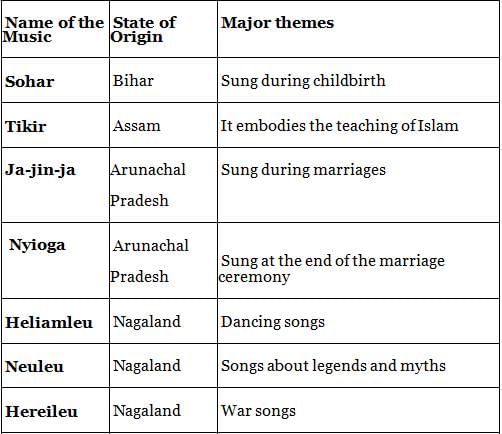

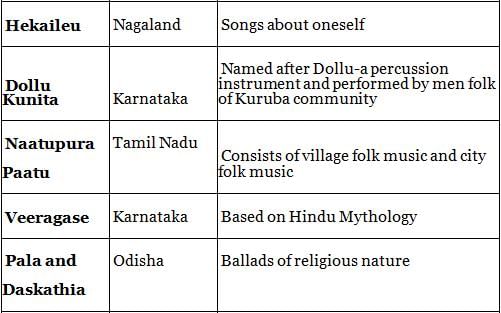

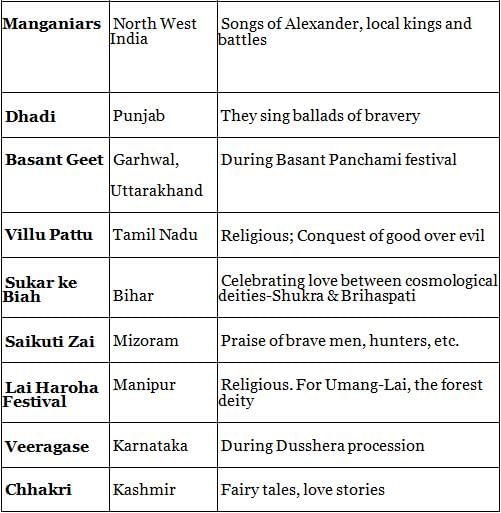

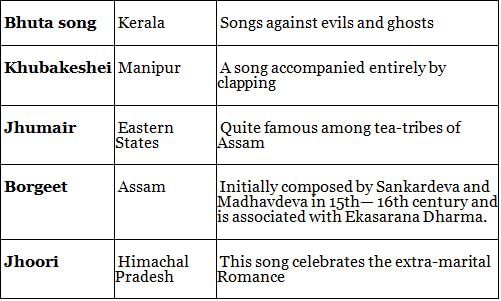

लोक संगीत

- प्रत्येक राज्य- का अपना एक विशेष संगीत रूप है।

- शास्त्रीय संगीत नियमों का पालन करता है जैसा कि नाट्यशास्त्र में निर्धारित है और गुरु-शिष्य परंपरा को विकसित करता है।

- लोक परंपरा- लोगों का संगीत है और इसमें कोई कठोर नियम नहीं होते।

- ये विविध विषयों पर आधारित होते हैं और इन्हें नृत्य के लिए उपयुक्त बनाने के लिए धुन पर सेट किया जाता है।

भारतीय लोक संगीत

कई प्रकार की लोक संगीत विभिन्न राज्यों से जुड़ी होती हैं:

1. बाउल

- यह केवल एक प्रकार का संगीत नहीं है, बल्कि एक बंगाली धार्मिक संप्रदाय भी है।

- बाउल संगीत - एक विशेष प्रकार का लोक गीत।

- इसके बोल हिंदू भक्ति आंदोलनों और सूफी गीतों से प्रभावित हैं, जैसे कबीर के गीत जिन्हें 'बाउल गान' या बाउल गीत कहा जाता है।

- यह बंगाल में गीतों के माध्यम से रहस्यवाद का प्रचार करने की एक लंबी परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे शाहेबधनी या बोलाहाड़ी संप्रदाय।

- प्रवर्तक - योगीन दास, पूर्ण चंद्र दास, लालोन फकीर, नवोनी दास और सनातन दास ठाकुर बाउल।

2. वानवान

- यह जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित है।

- यह विवाह समारोहों के दौरान गाया जाता है।

3. पंडवानी

- यह महाभारत पर आधारित है, जिसमें भीम नायक है।

- इसमें गायन (गाना) और वादन (साधन बजाना) शामिल हैं।

- गीतों को तंबूरा की ताल पर सेट किया जाता है।

- सबसे प्रसिद्ध कलाकार - तिजानबाई (छत्तीसगढ़) - जिन्होंने पद्म श्री और पद्म भूषण जीते हैं।

4. अलहा

- मध्य प्रदेश का एक वीरगाथा गीत जिसमें जटिल शब्द होते हैं।

- इसे ब्रज, अवधी और भोजपुरी जैसी विभिन्न भाषाओं में गाया जाता है।

- यह भी महाभारत से संबंधित है और पांडवों के पुनर्जन्म का महिमामंडन करता है।

- यहाँ पांच पांडवों को अलहा, उदल, मलखान, लक्ष्मण और देव के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है।

5. पानीहारी

- राजस्थान से संबंधित।

- यह पानी के बारे में है।

- महिलाओं द्वारा कुएं से मतकों में पानी लाने के बारे में।

- पानी की कमी और कुएँ और गाँव के बीच लंबी दूरी के बारे में।

- यह गाँव की महिलाओं की दैनिक चिंताओं, प्रेमियों के बीच संयोग भेंट या सास-बहू के बीच विवादास्पद रिश्तों के बारे में भी बात करता है।

6. ओवी

- महाराष्ट्र और गोवा से।

- महिलाओं के गीत - जो वे अपने फुर्सत के समय में गाती हैं।

- चार छोटे कविता के पंक्तियाँ जो विवाह, गर्भावस्था और लोरी के लिए लिखी जाती हैं।

7. पाई गीत

- मध्य प्रदेश। त्योहारों के दौरान गाए जाते हैं, जो बारिश के मौसम में आते हैं। ये किसान समुदायों के गीत हैं। “अच्छी बारिश और अच्छी फसल” की प्रार्थना करते हैं। इसके साथ सैरा नृत्य किया जाता है।

8. लावणी

- महाराष्ट्र से सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य।

- महाराष्ट्र में सबसे लोकप्रिय संगीत शैली।

- ढोलकी, एक ताल वाद्य यंत्र के साथ प्रदर्शन किया जाता है।

- इसमें एक शक्तिशाली लय होती है।

9. मान्ड

- राजस्थान। शाही दरबारों में विकसित हुआ और इसलिए शास्त्रीय सर्कलों में मान्यता प्राप्त है।

- यह न तो पूर्ण राग है और न ही एक स्वतंत्र लोक गीत है।

- ये आमतौर पर बards द्वारा राजपूत शासकों की महिमा गाते हैं।

- यह ठुमरी या ग़ज़ल के करीब है। “केसरिया बलम” इस शैली में है।

10. डांडिया

- राज या डांडिया रास। गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य।

- होली और कृष्ण और राधा की लीला से जुड़ा है।

- पश्चिमी भारत में नवरात्रि की रातों का नृत्य (डांडिया रास - गुजरात)।

- रास के कई रूप हैं, लेकिन “डांडिया रास” सबसे लोकप्रिय है।

- अन्य रास के रूप:

- 1. डंग लीला, राजस्थान - एक बड़ाsticks का उपयोग किया जाता है।

- 2. रास लीला, उत्तर भारत।

- रास लीला और डांडिया रास समान हैं। गरबा, रास का एक रूप, जिसे “रास गरबा” कहा जाता है।

11. पवाड़ा

- महाराष्ट्र। शिवाजी जैसे अतीत के नायकों के लिए गाए जाने वाले बॉलैड।

- इनके माध्यम से उनके गौरवमयी अतीत और वीरता की घटनाओं का वर्णन किया जाता है।

12. खोंगजोम पर्व

- लोक संगीत - मणिपुर।

- लोकप्रिय बॉलैड शैली।

- 1891 में ब्रिटिश सेना और मणिपुरी प्रतिरोध बलों के बीच खोंगजोम की लड़ाई की संगीतात्मक कहानी।

13. भावगीते

- भावनात्मक गीत।

- कर्नाटक और महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय।

- ग़ज़लों के बहुत करीब।

- धीमी लय में गाए जाते हैं।

- प्राकृतिक, प्रेम और दर्शन के विषयों पर रचित।

14. मांडो

- गोवा - भारतीय और पश्चिमी संगीत परंपराओं का मिश्रण।

- उपकरण: गिटार, वायलिन और घुमट ड्रम।

15. कोलान्नालु या कोलट्टम

- स्थल: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु।

- विवरण: "डांडिया" के समान।

- प्राचीन नृत्य रूप: तालबद्ध तरीके से आंदोलन शामिल।

- संगीत: नृत्य के साथ गाने और संगीत बजाए जाते हैं।

- देश की अन्य प्रमुख लोक संगीत परंपराएँ:

क्लासिकल और लोक का फ्यूजन

आमतौर पर भक्ति संगीत में शास्त्रीय और लोक संगीत के तत्व शामिल होते हैं।

कुछ शैलियाँ हैं:

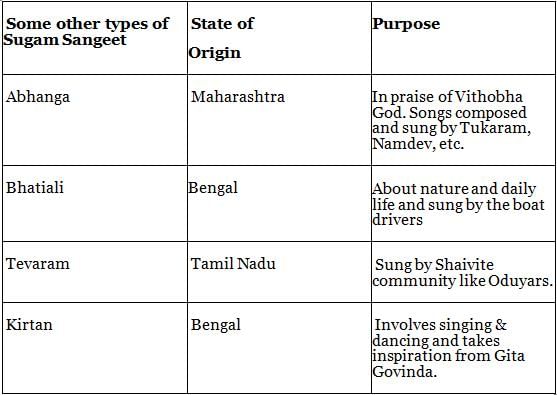

1. सुगम संगीत

- भक्ति संगीत की शैली।

- यह प्रबंध संगीत और ध्रुपद से प्रेरणा लेती है, जो भी भक्ति थी।

इस शैली की उपश्रेणियाँ निम्नलिखित हैं:

(a) भजन

- उत्तर भारत में सबसे लोकप्रिय भक्ति गायन का प्रकार।

- उद्गम: भक्ति आंदोलन से।

- प्रमुख विषय: देवता और देवी के जीवन की कहानियाँ या महाभारत और रामायण से।

- संगीत उपकरणों के साथ - चिमटा, ढोलक, धफली और मंजीरा।

- प्रमुख व्याख्याता (मध्यकालीन काल): मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीर आदि।

- प्रसिद्ध भजन गायक: अनुप जलोटा और अनुराधा पौडवाल।

(b) शबद

- गुरुद्वारों में गाए जाने वाले भक्ति गीत।

- गुरु नानक और उनके शिष्य मर्दाना द्वारा लोकप्रिय।

- शबद गायन के तीन प्रकार - राग आधारित शबद गायन; पारंपरिक शबद (आदि ग्रंथ) और हल्के शबद।

- सर्वश्रेष्ठ शबद गायक: सिंह बंधु - तेजपाल सिंह, सुरिंदर सिंह और भाई सांता सिंह।

(c) कव्वाली

1. क़व्वाली

- अल्लाह या नबी मुहम्मद की प्रशंसा में गाई जाती है या किसी प्रमुख सूफी या इस्लामी संत की।

- एकल राग में रचित और उर्दू, पंजाबी या हिंदी में लिखी जाती है।

- ब्रजभाषा और अवधी के शब्दों का भी उपयोग किया जाता है।

- सूफी दरगाहों में प्रदर्शन किया जाता है।

- एकल या दो प्रमुख गायकों और आठ सदस्यों की टीम द्वारा गाया जाता है।

- तबला, ढोलक और हारमोनियम का उपयोग किया जाता है।

- अमीर खुसरो को क़व्वाली की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है, लेकिन यह विवादित है।

- प्रमुख क़व्वाल: सबरी बंधु, नुसरत फतेह अली खान, अजीज वारिसी आदि।

2. रवींद्र संगीत

- बंगाल में संगीत रचना का सबसे प्रसिद्ध रूप।

- नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ ठाकुर के संगीत को पुनः प्रस्तुत करता है।

- क्लासिकल तत्वों और बंगाली लोक संगीत का मिश्रण।

- 2000 से अधिक रवींद्र संगीत मौजूद हैं।

- थीमों में शामिल हैं - एक सच्चे भगवान की पूजा, प्रकृति और उसकी सुंदरता के प्रति भक्ति, प्रेम और जीवन का उत्सव।

- इसका प्रमुख भाव देशभक्ति का था।

3. गाना संगीत

- कोरस में गाया जाने वाला फ्यूजन संगीत।

- देशभक्ति की भावनाओं पर आधारित और समाज में दुराचार के खिलाफ गाने शामिल हैं।

- इसका सबसे लोकप्रिय उदाहरण: वन्दे मातरम्।

4. हवेली संगीत

- राजस्थान और गुजरात में विकसित हुआ लेकिन देश के कई हिस्सों में देखा जाता है।

- मंदिर परिसर में गाया जाता था, लेकिन अब मंदिरों के बाहर प्रदर्शन किया जाता है।

- एक समुदाय द्वारा अभ्यास किया जाता है जिसे पुष्टिमार्ग संप्रदाय कहा जाता है या जो पुष्टिमार्ग को मोक्ष का मार्ग मानता है।

आधुनिक संगीत

1. रॉक

- भारतीय रॉक संगीत में भारतीय संगीत के तत्व और मुख्यधारा के रॉक संगीत का सम्मिलन है।

- पहले भारतीय रॉक गायकों में से एक - उषा उथुप।

- भारतीय रॉक की अनूठी विशेषताएँ हैं - भारतीय संगीतकारों ने 1960 के मध्य से रॉक को पारंपरिक भारतीय संगीत के साथ मिलाना शुरू किया।

- पश्चिमी संगीत और सांस्कृतिक बातचीत ने भारतीय रॉक पर प्रभाव डाला।

- 1960 के रॉक पर भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रभाव - जॉर्ज हैरिसन के रवींद्र शंकर से प्रेरित राग रॉक गीत “नॉर्वेजियन वुड (थिस बर्ड हैज़ फ्लोन)” 1965 में और द बीटल्स का 1968 में ऋषिकेश में महारिशी महेश योगी के आश्रम में बहुत सार्वजनिक प्रवास।

2. जैज़

- भारत में इसका उद्भव - 1920 के दशक में बंबई में, जब अफ़्रीकी-अमेरिकी जैज़ संगीतकारों ने आलिशान होटलों में प्रदर्शन किया। गोवा के संगीतकारों ने उनसे प्रेरणा ली।

- 1930 - 1950 - 'जैज़ संगीत का स्वर्ण युग'। अमेरिका में नस्लीय भेदभाव से बचने के लिए भारत आने वाले काले संगीतकार - लियोन एबी, क्रिकेट स्मिथ, क्रेगटन थॉम्पसन, केन मैक, रॉय बटलर, टेडी वेदरफोर्ड।

- बंबई और ताज महल होटल के बैलरूम जैसे केंद्रों में प्रमुख बन गए।

- जैज़ और भारतीय शास्त्रीय संगीत के बीच समानताएँ - दोनों में इम्प्रोवाइजेशन शामिल है।

- 1940 के दशक में - 'इंडो जैज़' का उदय हुआ, जिसमें जैज़, शास्त्रीय और भारतीय प्रभाव शामिल थे।

- जैज़ और भारतीय संगीत के फ्यूजन के अग्रदूत - रवि शंकर, जॉन कोलट्रेन, आदि।

- भारतीय शास्त्रीय संगीत ने फ्री जैज़ (जैज़ की एक उपश्रेणी) पर भी असर डाला।

3. पॉप संगीत

- भारतीय तत्व पॉप संगीत में - इंडी-पॉप या हिंदिपॉप।

- ब्रिटिश-भारतीय फ्यूजन बैंड 'मॉनसून' ने 1981 में अपने एल्बम में पहली बार 'इंडिपॉप' शब्द का प्रयोग किया।

- भारतीय पॉप संगीत को 1990 के प्रारंभ में अलीशा चिनाई द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, जो बिद्दू और एमटीवी इंडिया के साथ सहयोग में था।

- इंडिपॉप ने पुराने भारतीय फ़िल्म गीतों के 'रीमिक्सिंग' और उनमें नए बीट्स जोड़ने के साथ एक दिलचस्प मोड़ लिया - इस प्रयास को गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ा और अंततः भारत में इंडिपॉप के संगीत चरण का अंत हुआ।

- वर्तमान पॉप संगीतकार - मोहित चौहान, मीका सिंह, राघव सचर, पापोन, आदि।

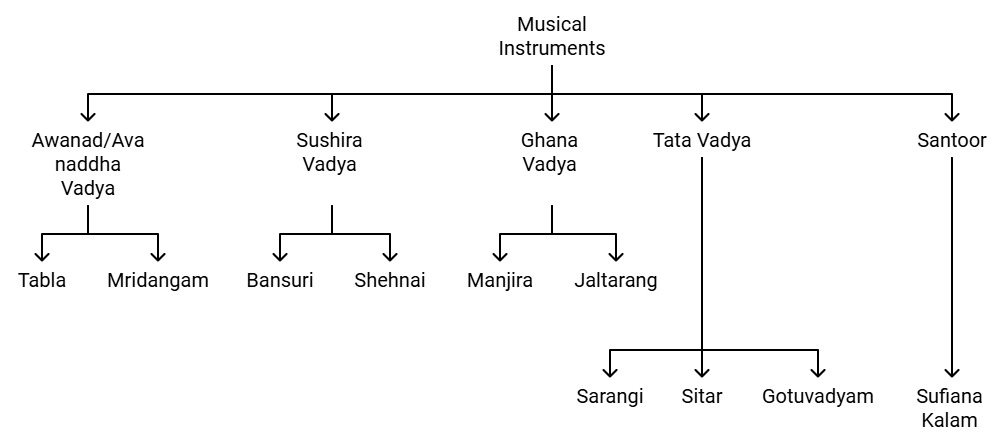

संगीत उपकरण

संगीत उपकरणों की चार प्रमुख पारंपरिक श्रेणियाँ हैं, जो इनमें शामिल उपकरणों के प्रकार पर निर्भर करती हैं। वे हैं:

1. अवनाद/अवनाद्ध वाद्य

- मेब्रेनोंफोन वाद्य यंत्र - बाहरी मेब्रेनों को पीटकर विशेष संगीत ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती हैं।

- इन्हें पर्कशन वाद्य यंत्र भी कहा जाता है।

- एक या दो चेहरे चमड़े या त्वचा से ढके होते हैं।

- इनमें से सबसे प्राचीन - भूमि डंडुभि या पृथ्वी ड्रम।

- इसमें शामिल हैं - तबला, ड्रम, ढोल, कोंगो, मृदंगम, आदि।

- तबला हिंदुस्तानी शास्त्रीय गाए जाने वाले गानों के साथ होता है, जबकि मृदंगम कर्नाटिक संगीत प्रदर्शनों में accompanies करता है।

2. सुशिर वाद्य

- ये एरोफोन हैं - इसमें वायु वाद्य यंत्र शामिल हैं।

- सबसे सामान्य - बांसुरी (फ्लूट), शहनाई, पुंगी, निन्किर्न्स, आदि।

- सबसे सामान्य लेकिन बजाने में कठिन - शहनाई, यह एक डबल रीडेड वायु वाद्य यंत्र है जिसका एक छोर चौड़ा होता है।

- यह भारत के सबसे प्राचीन वायु वाद्य यंत्रों में से एक है।

- उस्ताद बिस्मिल्लाह खान - 'शहनाई के राजा'

- सबसे सामान्य वाद्य - फ्लूट (जो वैदिक काल से उपयोग में है) और इसे प्रारंभ में Nadi या Tunava कहा जाता था।

- भगवान कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए चित्रण - हिन्दू कल्पना का एक प्रतीक।

- पंडित हरिनरसाद चौरसिया - भारत के सबसे प्रसिद्ध बांसुरी वादक।

3. घना वाद्य

- ठोस वाद्य यंत्र - किसी ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती।

- इन्हें इडियोफोन वाद्य यंत्र भी कहा जाता है।

- प्रसिद्ध उदाहरण - मंजीरा, जलतरंग, कंचतरंग, झांझ, खर्ताल, आदि।

- मंजीरा - मंदिरों में उपयोग की जाने वाली छोटी पीतल की सिम्बल।

- पुरातात्विक खुदाई - मंजीरा की आयु हरप्पन सभ्यता के समान पुरानी मानी गई है।

- ये वाद्य यंत्र गाए जाने वाले गाने के साथ रिदम और टाइम बनाए रखते हैं।

4. ताता वाद्य

- ये कॉरडोफोन या तार वाद्य यंत्र हैं।

तीन प्रमुख प्रकार:

(a) बोवड

ध्वनि को तारों पर धनुष खींचकर उत्पन्न किया जाता है।

सारंगी, एसराज और वायोलिन।

(b) पlectral

तारों को उंगलियों या तार या सींग के प्लेक्ट्रम द्वारा खींचा जाता है।

सितार, वीणा और तंबूरा।

(c) छोटे हथौड़े या दो डंडों से मारे जाने वाले उपकरण।

गोटुवाद्यम और स्वरमंडल।

- भंगाश परिवार - सरोद के अग्रदूत (20वीं सदी)।

- सितार बजाने वाले घराने - जयपुर, वाराणसी, इटावा (इमाद खानी) घराने।

- वीणा - यह एक प्राचीन और पूजनीय उपकरण है जो देवी सरस्वती से संबंधित है।

5. संतूर

यह 100 तारों वाला उपकरण है और यह प्राचीन काल से जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक उपकरण है। सुफियाना कलाम संगीत के साथ संतूर का accompaniment होता है।

लोक संगीत उपकरण

1. Chordophones

(i) टुम्बी: पंजाब में भांगड़ा के दौरान बजाई जाती है।

(ii) एकतारा या टुन टुना: एक-स्ट्रिंग वाला उपकरण जो भटकते साधुओं द्वारा बजाया जाता है।

(iii) डोटारा: दो-स्ट्रिंग वाला उपकरण जो बाउल्स द्वारा उपयोग किया जाता है।

(iv) चकिरा: राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उपयोग किया जाने वाला धनुष वाला उपकरण।

(v) दिलरुबा या एसराज: पंजाब में और पूर्वी भारत में रवींद्र संगीत के दौरान उपयोग किया जाने वाला accompanying उपकरण।

(vi) ओनविलु: केरल। यह बांस से बना होता है।

(vii) सारिंदा: एक महत्वपूर्ण जनजातीय उपकरण है और इसका उपयोग पूर्वी भारत में संथालों द्वारा, राजस्थान और असम में किया जाता है। यह सारंगी के समान है।

2. Aerophones

(i) पुंगी या बीन: इसका उपयोग साँप के जादूगर करते हैं। यह सूखे लौकी और दो बांस की छड़ियों से बना होता है।

(ii) अल्गोज़ा: डबल बांसुरी और उत्तर पश्चिम भारत, विशेषकर पंजाब में उपयोग किया जाता है।

(iii) टंगमुरी: मेघालय के खासी पहाड़ी लोग।

(iv) तित्ती: यह बैगपाइपर की तरह है, जो बकरी की खाल से बना होता है। यह विशेष रूप से दक्षिण भारत, खासकर केरल और आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है।

(v) मशक: उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का उपकरण। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उपयोग किया जाता है।

(vi) गोगोना: यह बांस से बना होता है और असम में बिहू के दौरान उपयोग किया जाता है।

3. मेम्ब्रेनोफोन्स

- घुमोट: एक प्रकार का ड्रम है जो गणेश उत्सव के दौरान गोवा में बजाया जाता है।

- इडक्का: डमरू के समान है और यह केरल से है।

- उडुकै: यह तमिल Nadu का एक घंटे के आकार का वाद्य यंत्र है जो डमरू के समान है।

- संबाल: एक प्रकार का ड्रम है जो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में लठों से बजाया जाता है।

- तमक: यह संथाल जनजाति का एक महत्वपूर्ण यंत्र है और यह दो सिर वाला ड्रम है। इसे ड्रम स्टिक्स से बजाया जाता है।

- डिग्गी: यह उत्तर प्रदेश के घरिया गांव का एक लोक ड्रम है।

4. आइडियोफोन्स

- चिमटा: यह आग के तंगों से विकसित हुआ है, और इसे पंजाब में उपयोग किया जाता है।

- घरहा: ये मिट्टी के घड़े हैं जो लोक संगीत में उपयोग किए जाते हैं, पंजाब में।

- अंडेलू: यह बुर्ज-कथा में उपयोग किया जाता है और यह खोखले धातु के छल्लों का एक जोड़ा है।

संगीत में आधुनिक विकास

कुछ महत्वपूर्ण विकास इस प्रकार हैं:

(i) गंधर्व महाविद्यालय

- स्थापना: वी.डी. पलुष्कर द्वारा, 1901

- उद्देश्य: भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का ज्ञान अगली पीढ़ियों को सिखाना और संचारित करना।

- शुरुआत में यह लाहौर में खोला गया था लेकिन 1915 में मुंबई में स्थानांतरित हो गया।

- यह हिंदुस्तानी और कarnatic शास्त्रीय संगीत के रूपों पर केंद्रित है।

- इसका एक धार्मिक दृष्टिकोण है, इसलिए प्रयाग समिति की स्थापना इलाहाबाद में की।

(ii) प्रयाग संगीत समिति

- यह 1926 में इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में स्थापित की गई थी ताकि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में शिक्षा प्रदान की जा सके।

(iii) संगीत नाटक अकादमी

- यह कला के लिए भारत सरकार द्वारा 1952 में स्थापित पहली राष्ट्रीय अकादमी है।

- मुख्य ध्यान: भारत में संगीत, नाटक और नृत्य के लिए एक सेट-अप बनाना।

- यह देश में प्रदर्शन कला के प्रदर्शन के लिए प्राथमिक निकाय बनने वाला था।

- यह भारत की विशाल अमूर्त विरासत को भी बढ़ावा देता है।

- यह हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की निगरानी के लिए केंद्रीय एजेंसी है, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय मंच पर अपने संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए राज्य और संघ क्षेत्र की सरकारों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है।

- यह कई संस्थानों की देखभाल भी करता है, जो मुख्य रूप से नृत्य, संगीत या नाटक पर केंद्रित हैं। जैसे, यह राष्ट्रीय नाटक विद्यालय का प्रशासन करता है - जो 1959 में भारत में नाटकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्थापित किया गया था।

(iv) मैरिस कॉलेज ऑफ़ म्यूजिक

- भारत में शास्त्रीय संगीत अध्ययन का प्रमुख संस्थान।

- स्थापित: विष्णु नारायण भटखंडे द्वारा 1926 में।

- इसे उनके जन्मस्थान, लखनऊ में स्थापित किया गया।

- बाद में इसका नाम भटखंडे संगीत संस्थान रखा गया।

(v) स्पिक मैके

- स्थापित: किरण सेठ द्वारा 1977 में।

- पूर्ण रूप - 'भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति के प्रचार के लिए समाज'।

- स्वैच्छिक युवा आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत की संस्कृति को विशेषकर उन युवा पीढ़ियों तक पहुँचाना है जो भारतीय शास्त्रीय जड़ों से दूर होती जा रही हैं।

- भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए स्थापित।

- लक्ष्य: आम लोगों और युवाओं को कई मुफ्त प्रवेश कार्यक्रम आयोजित करके जोड़ना।

- एक विशाल संगठन में विकसित हो गया है जिसमें पूरे विश्व में 200 से अधिक अध्याय या शाखाएँ हैं।

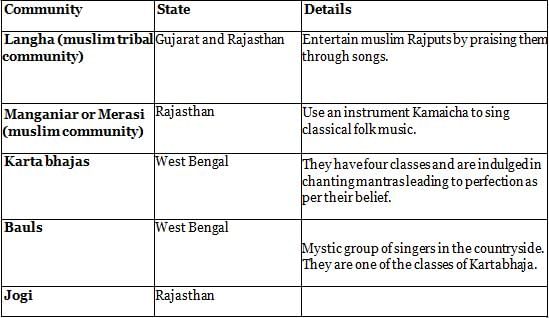

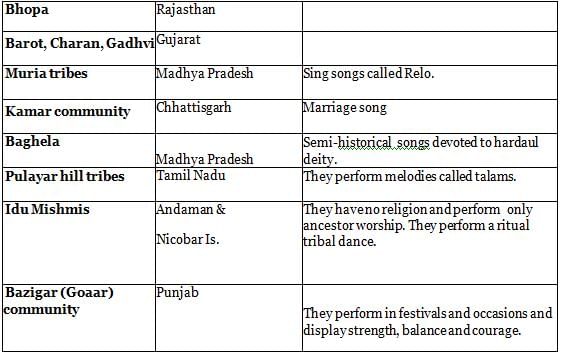

संगीत से संबंधित समुदाय चतुर्प्रहर

- मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत महोत्सव आयोजित होता है।

- यह रागों के साथ समय के संबंध के विचार पर आधारित है।

विषय "भारतीय संगीत" के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए, आप नीचे दिए गए परीक्षण Attempt कर सकते हैं:

- नितिन सिंगानिया परीक्षण: भारतीय संगीत - 1

- नितिन सिंगानिया परीक्षण: भारतीय संगीत - 2

|

198 videos|620 docs|193 tests

|