यूपीएससी मुख्य परीक्षा के पिछले वर्ष के प्रश्न 2024: GS1 भूगोल | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC PDF Download

प्रश्न 1: बादल फटने की घटना क्या है? समझाएं। (उत्तर 150 शब्दों में)

उत्तर:

परिचय: बादल फटना एक अत्यधिक वर्षा की घटना है, जहां वर्षा दर 100 मिमी प्रति घंटे से अधिक होती है, और यह 20-30 वर्ग किलोमीटर के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में होती है। हाल के वर्षों में, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों ने ऐसी घटनाओं का अनुभव किया है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता को उजागर करती है।

मुख्य भाग:

बादल फटने की प्रक्रिया: बादल फटने की घटना तब होती है जब गर्म, नम हवा कई कारकों के कारण तेजी से ऊपर उठती है।

- ओरोग्राफिक लिफ्ट: नम हवा पहाड़ों या पहाड़ियों द्वारा ऊपर की ओर धकेली जाती है, जिससे यह तेजी से ठंडी होकर भारी वर्षा में संघनित होती है।

- संवहनीय प्रक्रियाएं: सतह के करीब गर्म हवा तापमान में भिन्नताओं के कारण ऊपर उठती है, जिससे क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं। जब ऊँचाई पर हवा अचानक ठंडी होती है, तो यह नमी को फंसा सकती है, जिससे एक छोटे समय में केंद्रित वर्षा होती है। जब बादलों में नमी बहुत भारी हो जाती है, तो यह तीव्र वर्षा के रूप में छोड़ दी जाती है, जो अक्सर गरज और बिजली के साथ होती है।

प्रभाव:

- फ्लैश बाढ़: अचानक भारी वर्षा से नदियों में जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे समुदायों को नुकसान होता है।

- भूस्खलन: पहाड़ी क्षेत्रों में, वर्षा भूस्खलन को सक्रिय कर सकती है, जिससे तबाही और बढ़ जाती है।

- संरचना क्षति: सड़कें, पुल और भवन अक्सर वर्षा की तीव्रता के कारण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होते हैं।

- जीवित हानि: बादल फटने, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, जनहानि का कारण बन सकते हैं।

निष्कर्ष: बादल फटने की घटनाएं भारत में, विशेषकर हिमालय और तटीय क्षेत्रों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में, अधिक सामान्य हो गई हैं। इस प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए मौसम की निगरानी प्रणालियों और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों में सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

प्रश्न 2: 'जनसांख्यिकीय सर्दी' का क्या अर्थ है? क्या दुनिया ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रही है? विस्तार से बताएं। (उत्तर 150 शब्दों में)

उत्तर: परिचय: "जनसांख्यिकीय सर्दी" एक ऐसा परिघटना है जिसमें जन्म दर में उल्लेखनीय कमी आती है, साथ ही जनसंख्या वृद्ध होती है और कार्यबल में कमी आती है। यह प्रवृत्ति कई देशों में तेजी से स्पष्ट होती जा रही है।

शरीर: जनसांख्यिकीय सर्दी के कारण:

- जन्म दर में गिरावट: वैश्विक जन्म दर 1960 में प्रति महिला लगभग 5 बच्चों से घटकर 2021 में लगभग 2.3 हो गई है। कई विकसित देशों में जन्म दर 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर गई है। जापान (1.26), दक्षिण कोरिया (0.78) और इटली (1.24) जैसे देशों में जन्म दर विश्व में सबसे कम है।

- वृद्ध जनसंख्या: 2020 तक, वैश्विक जनसंख्या का लगभग 9% 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र का था, और अनुमान है कि यह 2050 तक 16% हो जाएगा। यूरोप में, 20% से अधिक जनसंख्या पहले ही 65 वर्ष से अधिक है।

- परिवार की गतिशीलता में बदलाव: समाज में बदलाव, जैसे कि देर से विवाह, बच्चे पैदा करने में देरी, और एकल व्यक्तियों के घरों की वृद्धि, ने जन्म दर में कमी लाने में योगदान दिया है।

- आर्थिक चुनौतियाँ: उच्च जीवन व्यय, महंगी आवास, और नौकरी की अस्थिरता कई परिवारों को अधिक बच्चों के लिए प्रोत्साहित नहीं करती।

निष्कर्ष: विकसित देशों में जनसांख्यिकीय सर्दी की प्रवृत्ति को परिवारों का समर्थन करने, कार्यबल में भागीदारी को बढ़ावा देने, और आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए प्रवासन को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित रणनीतिक नीतियों की आवश्यकता है।

प्रश्न 3: गंगा के मैदान में भूजल की संभावनाएं गंभीर रूप से घट रही हैं। यह भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकता है? (उत्तर 250 शब्दों में) उत्तर: परिचय गंगा का मैदान, जिसे उसकी उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर जल आपूर्ति के लिए जाना जाता है, सदियों से सभ्यताओं का समर्थन करता आ रहा है। हालांकि, केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार, इस क्षेत्र में भूजल स्तर तेजी से 0.5 से 1 मीटर प्रति वर्ष की दर से घट रहा है।

- शीघ्र शहरीकरण: बढ़ती शहरी मांग के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। अनियंत्रित बोरवेल ड्रिलिंग इस कमी का एक महत्वपूर्ण कारण है।

- अधिक सिंचाई: अत्यधिक सिंचाई, जो एक प्रचुरता की समस्या है, मिट्टी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाती है और भूजल के घटाव को तेज करती है।

- अपर्याप्त वर्षा जल संचयन: मानसून के दौरान प्रचुर वर्षा के बावजूद, अधिकांश जल भूजल पुनर्भरण के लिए नहीं पकड़ा जाता।

- जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा: अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, लंबे सूखे, और बढ़ती तापमान के कारण उच्च वाष्पीकरण दरें भूजल के प्राकृतिक पुनर्भरण में बाधा डालती हैं।

खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव

कम फसल उपज: जल संकट के कारण सूखे के मौसम में अपर्याप्त सिंचाई होगी, जिससे चावल और गेहूं जैसी जल-गहन फसलों की उपज में कमी आएगी, जो भारत के लिए प्रमुख खाद्य सामग्री हैं।

- वृष्टि पर बढ़ती निर्भरता: जैसे-जैसे भूमिगत जल स्तर घटता है, किसान अनियमित मानसून पर अधिक निर्भर हो जाएंगे, जिससे कृषि सूखे और बारिश के अस्थिर पैटर्न के प्रति संवेदनशील हो जाएगी, जो खाद्य स्थिरता को खतरे में डालती है।

- उत्पादन लागत में वृद्धि: जब भूमिगत जल संसाधन घटते हैं, तो किसानों को गहरे कुएं खुदवाने या महंगे जल निष्कर्षण विधियों का उपयोग करना पड़ सकता है। इससे उत्पादन लागत बढ़ेगी और खाद्य सामग्री की कीमतें अधिक होंगी।

- आजीविका का नुकसान: घटते भूमिगत जल स्तर छोटे किसानों को कृषि छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं, जिससे कृषि उत्पादन में कमी आएगी और ग्रामीण आजीविका को खतरा होगा, जिससे खाद्य सुरक्षा और कमजोर होगी।

भूमिगत जल की कमी के समाधान

- कुशल सिंचाई को बढ़ावा देना: जल-बचत सिंचाई प्रणालियों जैसे कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें।

- वृष्टि जल संचयन लागू करना: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बारिश के जल संचयन प्रणालियों की स्थापना करें ताकि भूमिगत जल का पुनर्भरण हो सके।

- फसल विकल्प बदलना: चावल और गन्ने जैसी जल-गहन फसलों के बजाय कम जल की आवश्यकता वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहित करें।

- प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहित करना: उन्नत जल-कुशल निर्माण विधियों और कृषि तकनीकों के उपयोग का समर्थन करें।

- नीति हस्तक्षेप: उन किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करें जो जल-कुशल कृषि पद्धतियों को अपनाते हैं।

- नदियों का पुनर्जीवन समर्थन: नमामी गंगे जैसे नदी पुनर्जीवन परियोजनाओं को लागू करें और भूमिगत जल स्तर को पुनर्स्थापित करने में मदद के लिए कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएँ जोड़ें।

निष्कर्ष: गंगा घाटी में भूमिगत जल स्तर में गिरावट भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन और कृषि प्रथाओं को अनुकूलित करने के लिए तत्काल और सतत प्रयासों की आवश्यकता है ताकि भविष्य के लिए स्थिर और सुरक्षित खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

प्रश्न 4: ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा बोरेलिस क्या हैं? ये कैसे उत्पन्न होते हैं?

उत्तर:

परिचय: ऑरोरा एक मंत्रमुग्ध करने वाला प्राकृतिक प्रकाश घटना है जो रात के आकाश में होती है। ये प्रदर्शन आमतौर पर केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में दिखाई देते हैं और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास सबसे प्रमुख होते हैं। हालांकि ये मुख्य रूप से उच्च अक्षांशों पर होते हैं, ऑरोरास कभी-कभी विशेष परिस्थितियों में निम्न अक्षांशों तक भी पहुँच सकते हैं।

ऑरोरास के प्रकार:

- ऑरोरा ऑस्ट्रालिस (दक्षिणी रोशनी): यह ऑरोरा दक्षिणी गोलार्ध में, विशेषकर अंटार्कटिक सर्कल के चारों ओर देखा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देता है।

- ऑरोरा बोरेलिस (उत्तरी रोशनी): आर्कटिक सर्कल के पास होने वाला, ऑरोरा बोरेलिस सूर्य के कणों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल के बीच की बातचीत के कारण उत्पन्न होता है। यह हरे, लाल और बैंगनी रंग के रंग-बिरंगे प्रकाश प्रदर्शन उत्पन्न करता है और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, कनाडा, और अलास्का जैसे देशों में देखा जा सकता है।

ऑरोरास के उत्प्रेरक:

- सौर वायु: ये सूर्य द्वारा उत्सर्जित चार्ज कणों की धाराएँ हैं। जब ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं, तो ऑरोरल प्रकाश प्रदर्शनों का कारण बनते हैं।

- कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs): CMEs विशाल सौर प्लाज्मा के विस्फोट होते हैं जो तीव्र चुंबकीय क्षेत्रों को ले जाते हैं। जब ये विस्फोट पृथ्वी तक पहुँचते हैं, तो ये हमारे वायुमंडल में चार्ज कणों की संख्या को बढ़ाकर ऑरोरल गतिविधि को तीव्र कर सकते हैं।

- चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी: पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऑरोरास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र में सौर वायु द्वारा उत्पन्न गड़बड़ियाँ ऑरोरल प्रदर्शन को उत्तेजित करती हैं।

- वायुमंडलीय अंतःक्रियाएँ: जब चार्ज कण, जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ध्रुवों की ओर निर्देशित होते हैं, तो ये वायुमंडलीय गैसों से टकराते हैं। ये टकराव गैसों को उत्तेजित करते हैं, जिससे वे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, और ऑरोरा उत्पन्न होता है।

निष्कर्ष: ऑरोरास जटिल अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं का परिणाम हैं, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर गतिविधि के बीच गतिशील संबंध को उजागर करते हैं। हाल ही में, ऑरोरा बोरेलिस लद्दाख के हनले गांव में दिखाई दिया, जो इस प्राकृतिक अद्भुतता की वैश्विक पहुँच को दर्शाता है।

प्रश्न 5: तूफान क्या है? मेक्सिको की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में अधिकतर तूफान क्यों देखे जाते हैं? (उत्तर 250 शब्दों में)

उत्तर: परिचय एक तूफान, जिसे टॉरनाडो भी कहा जाता है, एक शक्तिशाली हवाओं का तूफान है जिसे घुमावदार, funnels के आकार के बादल द्वारा पहचाना जाता है। यह बादल एक घूर्णनशील वायु के स्तंभ से बना होता है जो पृथ्वी की सतह से एक क्यूम्यलोनीम्बस बादल तक फैला होता है, या कभी-कभी एक क्यूम्यलस बादल तक। जबकि टॉरनाडो दुनिया के किसी भी हिस्से में बन सकते हैं, ये मेक्सिको की खाड़ी क्षेत्र में विशेष रूप से सामान्य होते हैं।

मुख्य भाग मेक्सिको की खाड़ी में टॉरनाडो की उच्च आवृत्ति के कई कारण हैं:

- गर्म, नम वायु: मेक्सिको की खाड़ी एक स्थायी स्रोत प्रदान करती है जिसमें गर्म, नम वायु होती है जो उठती है, जिससे गरज वाले बादलों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनती हैं।

- ठंडी, सूखी वायु: रॉकी पर्वत या कनाडा से ठंडी, सूखी वायु अक्सर दक्षिण की ओर बढ़ती है, जहां यह गर्म, नम वायु से मिलती है, जिससे वायुमंडलीय अस्थिरता होती है और टॉरनाडो बनने की संभावना बढ़ जाती है।

- हवा का कतरन: विभिन्न ऊँचाइयों पर हवा की गति और दिशा में भिन्नताएँ हवा के कतरन का कारण बनती हैं, जो टॉरनाडो के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षैतिज घूर्णन गति उत्पन्न करती हैं।

- भौगोलिक विशेषताएँ: ग्रेट प्लेन्स और मिसिसिपी नदी घाटी जैसे क्षेत्रों का समतल भूभाग तेजी से गर्म होता है, जिससे टॉरनाडो के निर्माण के लिए आदर्श परिस्थितियाँ बनती हैं।

- उष्णकटिबंधीय तूफान और चक्रवात: मेक्सिको की खाड़ी क्षेत्र उष्णकटिबंधीय तूफानों और चक्रवातों के प्रति प्रवण है, जो जब भूमि पर पहुँचते हैं तो टॉरनाडो को प्रेरित कर सकते हैं।

निष्कर्ष संक्षेप में, तूफान, या टॉरनाडो, घूर्णनशील वायु के स्तंभों द्वारा निर्मित हिंसक हवाओं के तूफान हैं। मेक्सिको की खाड़ी में टॉरनाडो की गतिविधियाँ गर्म, नम वायु और ठंडी, सूखी वायु के टकराव के कारण होती हैं, साथ ही अनुकूल भूगोल और मौसमी मौसम पैटर्न भी इसमें योगदान देते हैं।

प्रश्न 6: क्षेत्रीय विषमताएँ क्या हैं? यह विविधता से कैसे भिन्न है? भारत में क्षेत्रीय विषमता की समस्या कितनी गंभीर है? (उत्तर 250 शब्दों में)

उत्तर:

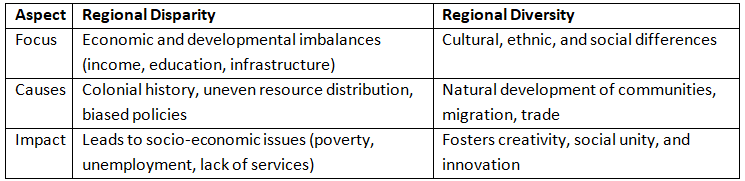

परिचय: क्षेत्रीय विषमता का तात्पर्य एक देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक संसाधनों, विकास, बुनियादी ढाँचे और अवसरों के असमान वितरण से है। दूसरी ओर, विविधता का तात्पर्य एक जनसंख्या या क्षेत्र में सांस्कृतिक, भाषाई, भौगोलिक, और सामाजिक विशेषताओं की विविधता से है।

क्षेत्रीय विषमता और विविधता के बीच मुख्य अंतर:

भारत में क्षेत्रीय विषमता की गंभीरता:

- आर्थिक असमानता: भारत के पांच सबसे धनी राज्यों का प्रति व्यक्ति आय सबसे गरीब राज्यों की तुलना में लगभग 338% अधिक है।

- शैक्षिक अंतर: केरल की साक्षरता दर 96.2% है, जबकि बिहार की दर केवल 61.8% है, जैसा कि 2011 की जनगणना के अनुसार है।

- स्वास्थ्य देखभाल में विषमताएं: ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति एक लाख लोगों पर केवल 0.36 अस्पताल हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 3.6 अस्पताल हैं।

- परिवहन और कनेक्टिविटी: विकसित क्षेत्रों को बेहतर परिवहन बुनियादी ढाँचे का लाभ मिलता है, जो व्यापार और गतिशीलता को बढ़ाता है।

- डिजिटल विभाजन: NSSO के आंकड़ों के अनुसार, केवल 24% ग्रामीण घरेलू इंटरनेट से जुड़े हैं, जबकि 66% शहरी घरेलू जुड़े हुए हैं।

- आव्रजन पैटर्न: उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के भीतर प्रवासियों के सबसे बड़े स्रोत हैं, जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे बड़े गंतव्य हैं।

निष्कर्ष: भारत सरकार ने क्षेत्रीय विषमताओं को संबोधित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे कि पीछड़े क्षेत्रों अनुदान निधि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इन विषमताओं को दूर करना संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि हर क्षेत्र आर्थिक विकास और अवसरों का समान लाभ उठा सके।

|

93 videos|435 docs|208 tests

|