रामेश सिंह सारांश: जलती हुई सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ | भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) UPSC CSE के लिए PDF Download

परिचय

एक राष्ट्र के विकास की बुनाई में, सामाजिक-आर्थिक मुद्दे महत्वपूर्ण धागे बनाते हैं जो विचारशील विचार और प्रभावी समाधान की मांग करते हैं। यह परिचय उन जलते हुए सामाजिक-आर्थिक मुद्दों में गहराई से उतरता है जो वर्तमान में समाजों को प्रभावित कर रहे हैं, उनके बहुआयामी स्वभाव और दूरगामी प्रभावों को संबोधित करते हुए। असमानता और गरीबी से लेकर स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की चुनौतियों तक, ये मुद्दे वैश्विक स्तर पर गूंजते हैं। यह चर्चा इन चिंताओं के चारों ओर की जटिलताओं को unravel करने और सार्थक परिवर्तन के लिए आवश्यक प्रयासों की गहरी समझ को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।

भारत में प्रक्रिया सुधार

परिचय नियमन एक महत्वपूर्ण सरकारी कार्य है, लेकिन चुनौती इस बात में है कि अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में प्रभावी नियम कैसे बनाए जाएं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में उल्लेखित अधिक नियमन, नियमों को अप्रभावी बना सकता है। जीवन की सरलता को बढ़ाने के लिए, भारत को अपने नियामक ढांचे में तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

नियामक ढांचा भारत का

लोकप्रिय धारणा के विपरीत, भारत के नियामक मुद्दे नियमों की "प्रभावशीलता" से उत्पन्न होते हैं, न कि मानकों की कमी और खराब अनुपालन से। अनावश्यक नियम, जो अनुचित देरी, वेतन-खोज और जटिल नियमों की विशेषता रखते हैं, खराब परिणामों की ओर ले जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय तुलनाएँ दर्शाती हैं कि भारत नियामक मानकों और अनुपालन में अच्छी स्थिति में है, लेकिन नियमन की गुणवत्ता और समयबद्धता में चुनौतियों का सामना कर रहा है।

भारत का नियामक ढांचा

प्रचलित धारणा के विपरीत, भारत की नियामक समस्याएं "नियमों की प्रभावशीलता" से उत्पन्न होती हैं, न कि मानकों की कमी और खराब अनुपालन से। अनावश्यक नियम, जो अनुचित देरी, लाभ-प्राप्ति, और जटिल नियमों की विशेषता रखते हैं, खराब परिणामों का कारण बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तुलना से पता चलता है कि भारत नियामक मानकों और अनुपालन में अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन नियमन की गुणवत्ता और समयबद्धता में चुनौतियों का सामना करता है।

कारण और उपाय

अधिक नियमन हर संभावित परिणाम को ध्यान में रखने के प्रयासों से उत्पन्न होता है, जिससे जटिल और अस्पष्ट कानून बनते हैं। समाधान विवेकाधीन शक्तियों को बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संतुलित करने में है। हाल के पहलों, जैसे कि e-Marketplace पोर्टल, सरकार की पारदर्शी निर्णय लेने की प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।

हाल की पहलों

- श्रम कानून: सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 व्यापक संहिताओं में समेकित किया है: वेतन संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों की संहिता, और औद्योगिक संबंध संहिता। ये संहिताएं संसद द्वारा पारित और अधिसूचित की गई हैं, जिनके कार्यान्वयन की तिथियां लंबित हैं।

- अन्य सेवा प्रदाता (OSPs): OSPs, विशेष रूप से व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (BPO) क्षेत्र में, के लिए नियमों को वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप उदार बनाया गया है। इसमें कई जटिल आवश्यकताओं को हटाना शामिल है ताकि व्यापार करने में आसानी बढ़ सके।

- आयकर कानून सुधार: फरवरी 2025 में, सरकार ने दशकों पुराने आयकर कानून को प्रतिस्थापित करने के लिए संसद में एक नया बिल पेश किया। यह पहल कर नियमों को सरल बनाने, मुकदमेबाजी को कम करने और कानून को अधिक सुलभ बनाने का लक्ष्य रखती है।

- नियामक सुधारों के लिए उच्च-स्तरीय समिति: सरकार ने गैर-वित्तीय क्षेत्र के नियमों, लाइसेंसों और अनुमतियों की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। यह कदम अनुमोदनों को सरल बनाने, अनुपालन के बोझ को कम करने, और परियोजना के क्रियान्वयन को तेज करने के लिए है।

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के उपाय: SEBI ने खुदरा निवेशकों के बीच उच्च-जोखिम वाले डेरिवेटिव ट्रेडिंग को नियंत्रित करने के लिए नियामक हस्तक्षेप लागू किए हैं। कार्रवाई में डेरिवेटिव के लिए न्यूनतम अनुबंध आकार को बढ़ाना और बाजार की स्थिरता को बढ़ाने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए साप्ताहिक विकल्प अनुबंधों को सीमित करना शामिल है।

- भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के सुधार: IRDAI ने सामान्य बीमा उत्पादों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता को हटा दिया है और विभिन्न बीमा श्रेणियों के लिए टैरिफ शब्दों को डीनोटिफाई किया है। इससे बीमाकर्ताओं को उत्पाद विकास में अधिक लचीलापन मिलता है और बीमा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलता है।

संस्थागत संरचना: पारदर्शिता और दक्षता के लिए स्वायत्त निकायों को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं। विभिन्न संगठनों के बंद होने और विलय से संस्थागत संरचना को सुव्यवस्थित करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है।

संस्थागत ढांचे

पारदर्शिता और प्रभावशीलता के लिए स्वायत्त निकायों को सुधारने के लिए कदम उठाए गए हैं। विभिन्न संगठनों के समापन और विलय से संस्थागत ढांचे को सुव्यवस्थित करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है।

नियमों की पारदर्शिता के लिए कानून लागू करने का प्रस्ताव है, ताकि सूचना असमानता को समाप्त किया जा सके और नागरिकों के लिए नियमों को समझना सरल हो सके। यह कदम \"न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन\" के लक्ष्य के साथ मेल खाता है।

निष्कर्ष भारत के नियामक ढांचे को सरल बनाना, साथ ही प्रक्रिया सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन, आवश्यक है। यह दृष्टिकोण न केवल नागरिकों के लिए बेहतर परिणाम सुनिश्चित करता है, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी शासन के सर्वव्यापी सिद्धांत को भी बढ़ावा देता है।

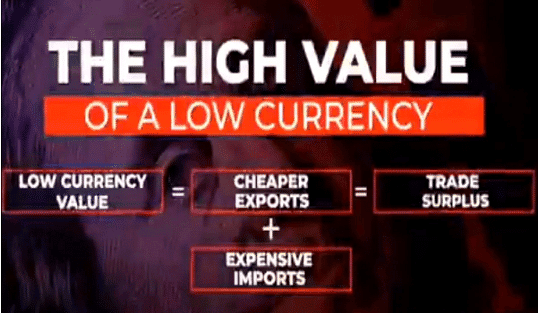

भारत एक मुद्रा हेराफेरी करने वाला देश

परिचय वैश्विककरण के आगमन के साथ, विश्व मुद्रा विनिमय दरों की संवेदनशीलता अधिक स्पष्ट हो गई है। मुद्रा हेराफेरी, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में, एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, जिसमें भारत सहित कई देशों को पिछले चार वर्षों में शामिल किया गया है।

मुद्रा हेराफेरी के अंतर्गत, एक देश जानबूझकर अपनी मुद्रा को विभिन्न लाभों के लिए प्रभावित करता है, जिसमें व्यापार लाभ, ब्याज लाभ, और बढ़ी हुई विदेशी मुद्रा प्रवाह शामिल हैं। जबकि इसे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक संस्थानों द्वारा अनुचित माना गया है, अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए हेराफेरी में संलग्न होती हैं।

हेराफेरियों की सूची में दिसंबर 2020 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को उन देशों की सूची में शामिल किया, जिनकी विदेशी मुद्रा नीतियों पर \"संदेह\" है और जो मुद्रा हेराफेरी में शामिल हैं। सूची में शामिल होने के लिए मानदंडों में एक महत्वपूर्ण व्यापार अधिशेष, एक महत्वपूर्ण चालू खाता अधिशेष, और लगातार एकतरफा हस्तक्षेप शामिल हैं। हालांकि, भारत पर मुद्रा हेराफेरी का आरोप उसके बाहरी ऋणों के लिए बढ़ते भुगतान लागत के आधार पर विवादित है।

भारत का विनिमय प्रबंधन भारत ने 1993-94 में एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली से एक प्रवाहमान विनिमय दर प्रणाली में संक्रमण किया। दोहरी विनिमय प्रणाली में एक दर RBI द्वारा घोषित की जाती है और दूसरी बाजार बलों द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी पहलों पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके और विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके, फिर भी भारत के विनिमय शासन में हेरफेर का कोई संकेत नहीं है, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा पुष्टि की गई है।

निष्कर्ष

संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में अपने व्यापार रुख में संरक्षणवादी प्रवृत्तियों को दिखाया है और व्यापार और मुद्रा युद्धों की घोषणा की है। हालांकि, उसने चीन या भारत के खिलाफ मुद्रा हेरफेर के आरोपों को साबित नहीं किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान अमेरिकी प्रशासन, जो जो बाइडेन के अधीन है, एक अधिक रचनात्मक भूमिका निभाने की उम्मीद है, जिससे भारत को मुद्रा हेरफेर करने वालों की निगरानी सूची से दूर रखा जा सके।

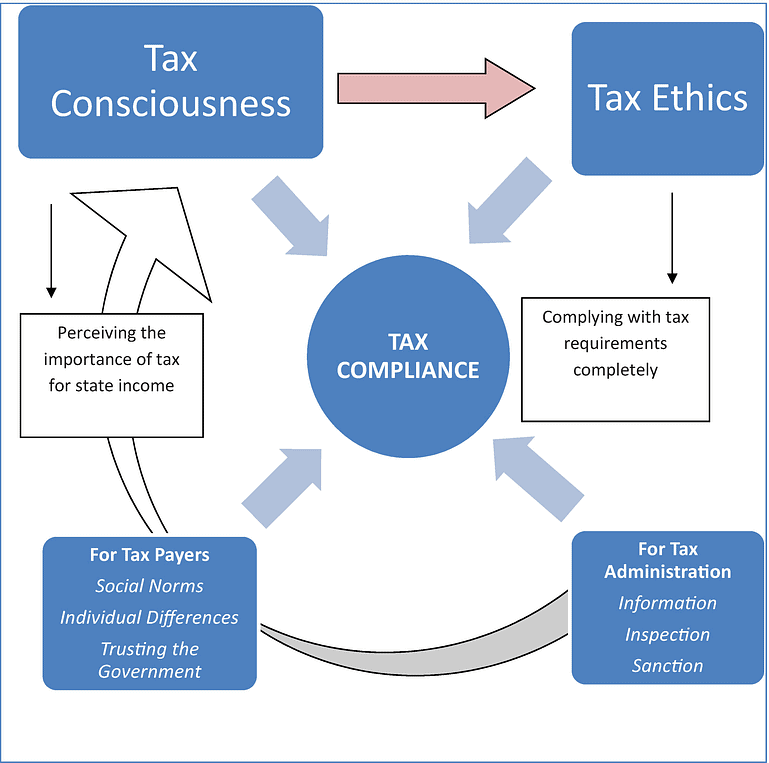

करदाता सेवाएँ कर प्रणाली में विश्वास को बढ़ाती हैं

परिचय आधुनिक अर्थशास्त्र में कर को बड़े कल्याण लक्ष्य के लिए आय पुनर्वितरण का एक साधन माना जाता है। हालांकि, कर सेवाओं पर \"सीमित ध्यान\" देने का पारंपरिक दृष्टिकोण दशकों तक बना रहा। 1980 के दशक के अंत तक ऐसा परिवर्तन हुआ कि करदाताओं को बेहतर कर सेवाएँ प्रदान करने के महत्व को पहचाना जाने लगा, जिसमें वाशिंगटन सहमति और विश्व व्यापार संगठन के लिए चर्चाएँ सहायक भूमिकाएँ निभा रही थीं।

परिचय

आधुनिक अर्थशास्त्र कर को बड़े कल्याण लक्ष्य के लिए आय पुनर्वितरण का एक साधन मानता है। हालाँकि, कर कानूनों के नियामक और प्रवर्तकों के रूप में \"कर सेवाओं पर सीमित ध्यान\" देने की पारंपरिक दृष्टिकोण दशकों तक बनी रही। 1980 के अंत में एक बदलाव आया, जब करदाता को बेहतर कर सेवाएं प्रदान करने के महत्व को स्वीकार किया गया, जिसमें वाशिंगटन सहमति और विश्व व्यापार संगठन के लिए चर्चाएँ सहायक भूमिकाएँ निभा रही थीं।

बेहतर कर सेवाओं की आवश्यकता

करदाता के अधिकारों की वैश्विक मान्यता ने 1986 में यूके से शुरू होकर, संयुक्त राज्य अमेरिका (1988), न्यूजीलैंड (2002), और कनाडा (2007) जैसे देशों में पहलों के साथ गति पकड़ी। कई देशों में कर मुद्दों पर करदाताओं के दृष्टिकोण से ध्यान केंद्रित करने और कर विभागों द्वारा उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था जैसे ओम्बड्समैन की स्थापना लाभकारी साबित हुई है।

भारत के संदर्भ में

भारत में, 2020-21 में औपचारिक \"करदाताओं का चार्टर\" पेश किया गया, जिसमें कर विभाग के मिशन वक्तव्य में कर अधिकारियों से अपेक्षित व्यवहार पर जोर दिया गया। करदाताओं का चार्टर आयकर विभाग के 14 प्रतिबद्धताओं और करदाताओं के छह दायित्वों का समावेश करता है। हालांकि, भारत में कर ओम्बड्समैन का अनुभव सफल नहीं रहा। आयकर (2003) और अप्रत्यक्ष कर (2011) के लिए ओम्बड्समैन स्थापित करने के बावजूद, इन्हें फरवरी 2019 में उनकी प्रभावहीनता के कारण समाप्त कर दिया गया। ओम्बड्समैन को कानूनी अधिकारों की कमी थी और यह केवल सलाहकार क्षमता में कार्य करता था।

भारत के मामले में

भारत में, 2020-21 में एक औपचारिक "करदाता चार्टर" पेश किया गया, जिसमें कर अधिकारियों से अपेक्षित व्यवहार को कर विभाग के मिशन वक्तव्य में उजागर किया गया। करदाता चार्टर में आयकर विभाग की 14 प्रतिबद्धताएँ और करदाताओं की 6 जिम्मेदारियाँ शामिल हैं। हालांकि, भारत में कर ओम्बड्समैन के अनुभव सफल नहीं रहे। आयकर के लिए ओम्बड्समैन (2003 में) और अप्रत्यक्ष करों के लिए (2011 में) स्थापित किए जाने के बावजूद, फरवरी 2019 में इन्हें प्रभावहीनता के कारण समाप्त कर दिया गया। ओम्बड्समैन को कानूनी अधिकार नहीं मिला और यह केवल सलाहकार क्षमता में कार्यरत थे।

निष्कर्ष

विशेषज्ञों ने शिकायत निवारण प्रणाली को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिससे ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा सके। एक स्वतंत्र संस्था की स्थापना, जो ओम्बड्समैन के समान हो, जिसमें पर्याप्त अधिकार और स्वतंत्रता हो, कर अनुपालन में सुधार करने और कर प्रणाली में विश्वास बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत की आत्मनिर्भरता बनाम बहुपक्षीयता

परिचय

COVID-19 महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को उजागर किया, जिससे भारत ने अपनी निर्भरता पर पुनर्विचार किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य आत्मनिर्भरता था, जिसे कुछ लोगों द्वारा संरक्षणवाद की ओर एक बदलाव के रूप में देखा गया, जो भारत के वैश्वीकरण और बहुपक्षीयता के ऐतिहासिक समर्थन को चुनौती देता है।

स्वावलंबन बनाम बहुपक्षवाद

हालाँकि भारत का हालिया स्वावलंबन पर जोर बहुपक्षवाद के प्रति इसके रुख के विपरीत प्रतीत होता है, लेकिन स्वावलंबन स्वतंत्रता के बाद से भारत की योजना में एक स्थायी लक्ष्य रहा है। हाल के व्यापार विवादों से उत्पन्न वैश्विक धारणाएँ यह संकेत देती हैं कि भारत शायद संरक्षणवादी हो रहा है। हालाँकि, भारत के विकसित होते रुख की व्याख्या करना आवश्यक है, इसे बदलती वैश्विक दृष्टिकोण के संदर्भ में।

बदलता वैश्विक आर्थिक क्रम

कोल्ड वॉर के बाद, भू-राजनीतिक और व्यापार से संबंधित अस्थिरताएँ, जिसमें 2008 की मंदी और चीन का आर्थिक उदय शामिल हैं, ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को पुनर्निर्मित कर दिया है। एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में, भारत को बहुपक्षवाद के प्रति अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित करना होगा और इस विकसित हो रहे क्रम में अपनी स्थिति को अनुकूल बनाना होगा।

भारत के रणनीतिक कदम

भारत का स्वावलंबन अभियान चीन के साथ व्यापार घाटे को दूर करने और चीन से स्थानांतरित हो रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखता है। यह 'मेक इन इंडिया', 'असेंबल इन इंडिया' जैसे पहलों के साथ complement करता है, और घरेलू हितों की रक्षा करते हुए विदेशी निवेश के लिए खुला रहता है। भारत रणनीतिक रूप से बेरोजगारी, जनसंख्या संबंधी चुनौतियों और कृषि उत्पादन के अधिकता का सामना कर रहा है।

भारत की रणनीतिक चालें

भारत का आत्मनिर्भरता अभियान चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करने और चीन से स्थानांतरित हो रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखता है। यह 'मेक इन इंडिया', 'असेम्बल इन इंडिया' जैसी पहलों के साथ जुड़ता है और विदेशी निवेश के लिए खुला रहता है, जबकि घरेलू हितों की रक्षा भी करता है। भारत बेरोज़गारी, जनसांख्यिकीय चुनौतियों और कृषि उत्पादन के अधिशेष के बीच रणनीतिक रूप से नेविगेट कर रहा है।

बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता भारत हाल के आत्मनिर्भरता के जोर के बावजूद बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्ध बना रहा है। स्वतंत्र व्यापार वार्ताओं में सक्रिय भागीदारी करते हुए, भारत वैश्विक सहयोग का समर्थन करता है और WTO में अपनी भागीदारी जारी रखता है, वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए समर्थन करता है।

भारत का आत्मनिर्भरता की खोज वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अपने सामाजिक-आर्थिक हितों की रक्षा के साथ मेल खाता है। यह घरेलू हितों को वैश्विक फंडों के साथ स्मार्ट तरीके से एकीकृत करता है, जो वैश्वीकरण या बहुपक्षवाद के प्रति शत्रुतापूर्ण होने के बजाय एक सूक्ष्म दृष्टिकोण पर जोर देता है।

बिगड़ते ऋणों की समस्या का समाधान

परिचय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में बिगड़ते ऋणों में वृद्धि ने भारत में निवेश संभावनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। PSBs, जो अवसंरचना क्षेत्र के प्रमुख ऋणदाता हैं, अवसंरचना विस्तार की गति में गिरावट देख रहे हैं। RBI द्वारा मार्च 2024 तक किए गए हालिया आकलनों के अनुसार, PSBs द्वारा दिए गए ऋणों का 94% नॉन-परफॉर्मिंग है, जबकि तनावग्रस्त संपत्तियाँ 9.96% हैं। इस संकट का समाधान करने के लिए, RBI ने विभिन्न योजनाएं शुरू कीं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता सीमित थी। सरकार ने फिर 2016 में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्टसी कोड (IBC) लागू किया और बिगड़ते ऋण समाधान के लिए एक 'बद बैंक' की स्थापना का प्रस्ताव रखा।

सिद्धांत

बद बैंक एक सरल सिद्धांत पर कार्य करते हैं—बैंक अपने ऋणों को अच्छे और बुरे में वर्गीकृत करते हैं। बुरा बैंक बुरे ऋणों को अपने ऊपर ले लेता है या उन्हें खरीदता है, जबकि अच्छे ऋण मूल बैंक के पास रहते हैं। यह विभाजन बुरे ऋणों को बैंक के स्वस्थ परिसंपत्तियों को प्रभावित करने से रोकता है। हालांकि, इसका कार्यान्वयन संगठनात्मक और वित्तीय जटिलताओं से भरा होता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बद बैंक के विचार का समर्थन करता है, लेकिन इसे सही तरीके से डिजाइन करने के महत्व पर जोर देता है। बद बैंक बनाने के लिए विभिन्न मॉडल मौजूद हैं, और भारत को एक ऐसा मॉडल चुनने की आवश्यकता है जो उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल हो। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 ने एक सार्वजनिक क्षेत्र की पुनर्वास एजेंसी (PARA) के निर्माण की सिफारिश की, जो इस श्रेणी में आती है।

सरकारी पहलकदमियाँ

संघीय बजट 2021-22 में, सरकार ने NARCL (राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड) की स्थापना की घोषणा की, जो सितंबर 2021 में की गई थी, जिसमें 51% स्वामित्व भारत सरकार के पास है। NARCL का उद्देश्य बैंकों के बुरे परिसंपत्तियों को अपने ऊपर लेना है। इसके अतिरिक्त, IDRCL (इन्फ्रास्ट्रक्चर डेब्ट रिज़ॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड) की स्थापना की गई है, जिसमें 51% स्वामित्व निजी क्षेत्र के पास है, जो अपने अधिग्रहित परिसंपत्तियों का प्रबंधन करेगा। IDRCL एक सेवा और संचालन निकाय के रूप में कार्य करेगा, जो बाजार के पेशेवरों और पुनर्गठन विशेषज्ञों के साथ संलग्न होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि एनपीए (Non-Performing Assets) को NARCL और IDRCL के माध्यम से संबोधित करने में संभावित सफलता मिल सकती है, लेकिन उच्च लागतों के बारे में चिंताएँ हैं, क्योंकि एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कंपनियाँ (ARCs) खराब संपत्तियों के लिए महत्वपूर्ण छूट की मांग कर सकती हैं। दिवालियापन और दिवालियापन कानून के समान, जहाँ उच्च हेयरकट्स देखे गए थे, इन पहलों की सफलता को खराब ऋणों के समाधान में देखना बाकी है।

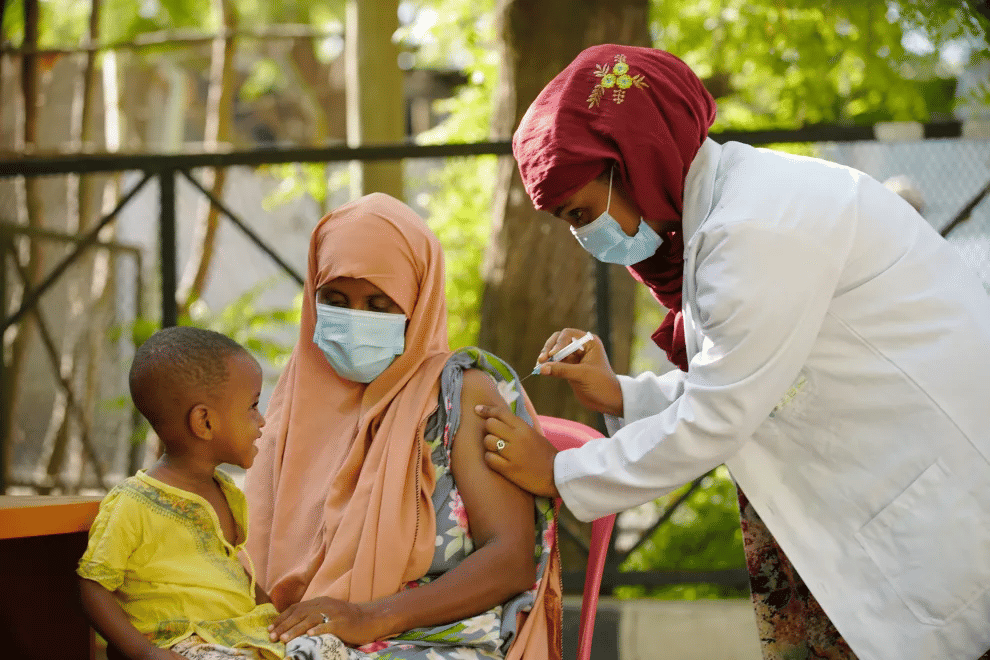

भविष्य के लिए स्वास्थ्य देखभाल की तैयारी

चल रही COVID-19 महामारी ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ इसके संबंधों के महत्व को उजागर किया है। यह दर्शाता है कि कैसे एक स्वास्थ्य संकट आर्थिक और सामाजिक संकट में बदल सकता है। महात्मा गांधी का उद्धरण, \"यह स्वास्थ्य है जो असली धन है और सोने-चांदी के टुकड़े नहीं,\" वर्तमान स्थिति में लागू होने वाली बुद्धिमता है।

कठिन समय से सबक

महामारी ने भारत जैसे देशों को पूर्ण अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ दिया है। स्वास्थ्य देखभाल में एक उच्चतम निवेश का सामना करने के बावजूद, उपलब्ध स्वास्थ्य ढाँचा कुछ आशा प्रदान करता है। भारत ने भी इस दुविधा से जूझते हुए इन कठिन समय में अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में लचीलापन प्रदर्शित किया। हालाँकि, यह महत्वपूर्ण है कि महामारी के समाप्त होने के बाद इन पाठों को न भुलाया जाए।

महामारी ने तकनीक-सक्षम प्लेटफार्मों की भूमिका को एक वैकल्पिक चैनल के रूप में उजागर किया है, जो दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है। ये प्लेटफार्म भारत की अंतिम-मील स्वास्थ्य देखभाल पहुँच चुनौतियों को संबोधित करने के लिए एक आशाजनक मार्ग प्रदान करते हैं। डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाओं के साथ, प्राथमिक देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य के लिए टेलीमेडिसिन के उपयोग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

टेलीमेडिसिन इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर बहुत निर्भर करता है। इसलिए, केंद्रीय और राज्य सरकारों को डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के साथ मिलकर टेलीमेडिसिन में मिशन मोड में निवेश करना चाहिए, ताकि जनसामान्य तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने स्वास्थ्य सेवा असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इसकी प्राथमिकता को आयुष्मान भारत के साथ जारी रखना चाहिए।

भविष्य के लिए रूपरेखा

भारत जैसे देश को न केवल वर्तमान महामारी से लड़ने के लिए, बल्कि भविष्य की स्वास्थ्य संकटों के लिए भी अपनी नीति का ध्यान केंद्रित करना और संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

- वित्तीय प्रभाव: भारत में आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (OOPEs) का स्तर विश्व में सबसे उच्चतम है (65%)। स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को, भले ही थोड़ा ही सही, बढ़ाना, आपातकालीन खर्चों और गरीबी को काफी हद तक कम कर सकता है।

- जानकारी की असमानता: चूंकि स्वास्थ्य सेवा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है, नीति निर्माताओं को जानकारी की असमानता को संबोधित करने की आवश्यकता है, जो बाजार के गतिकी को प्रभावित करती है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग द्वारा समर्थित है, इस असमानता को कम करने में मदद कर सकता है।

- बीमा बुनियादी ढांचा: रोगियों के चिकित्सा रिकॉर्ड में सीमित दृश्यता और मानकीकृत उपचार प्रोटोकॉल की अनुपस्थिति बीमा कंपनियों के लिए जोखिम पैदा करती है। जानकारी की असमानता को कम करना, कम प्रीमियम, बेहतर उत्पाद पेशकश, और बीमा का अधिक प्रवेश कर सकता है।

- नियामक: स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय नियामक की स्थापना प्रभावी नियमन और निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है, जो सेवाओं की मात्रा, गुणवत्ता, सुरक्षा, और वितरण को प्रभावित करती है।

निष्कर्ष: सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्वास्थ्य प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, भारत को स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और सस्ती कीमत दोनों को बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

भारत के सार्वजनिक ऋण प्रबंधन में सुधार

आधुनिक अर्थव्यवस्थाएँ विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण पर भारी निर्भर करती हैं, जिससे युद्ध के बाद सरकारों की ऋणों पर निर्भरता बढ़ गई है। एक ऐसी श्रेणी है सार्वजनिक ऋण, जिसमें भारत सरकार द्वारा उत्पन्न सभी ऋण शामिल हैं, जो अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालते हैं। विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के लिए ब्याज दरों और प्रबंधक निकाय की स्वतंत्रता जैसे पहलुओं का जांच करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

भारत के संदर्भ में

सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर बहस तब शुरू हुई जब संघ बजट 2015-16 ने एक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव दिया, जो RBI की जिम्मेदारी से बदलाव की ओर इशारा करता है। इस एजेंसी की स्वतंत्रता के स्तर और संबंधित व्यवस्थाओं सहित कई मुख्य मुद्दे हैं। 2019-20 में, NITI Aayog ने RBI के अधिकार क्षेत्र से बाहर एक स्वतंत्र ऋण प्रबंधन एजेंसी के विचार को महत्व दिया।

विशेषज्ञ इस प्रस्ताव में मजबूत तर्क पाते हैं, क्योंकि RBI की कई भूमिकाएँ जैसे सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन, सरकारी बाजार उधारी की निगरानी, मौद्रिक नीति की घोषणा, और खुले बाजार संचालन में भागीदारी, एक स्पष्ट हितों का टकराव पैदा करती हैं। ये भूमिकाएँ भारत के वित्तीय बाजार और समग्र आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। व्यावहारिक समस्याओं में भारत के घरेलू और बाहरी बांड बाजारों के बीच असंगति शामिल है, जो RBI द्वारा निर्धारित प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों के कारण उत्पन्न होती है।

अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि ऋण प्रबंधन कार्यालय को RBI से अलग करना सरकार को ऋण के पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा, समय के साथ बदलती धन की आवश्यकताओं के अनुकूलन और धन की लागत को कम करने में मदद करेगा। भले ही RBI की ओर से संभावित अनिच्छा हो, लेकिन इस तरह का कदम अपेक्षित है, क्योंकि आत्मनिर्भरता पर जोर और भारत को वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक सकारात्मक स्थिति में रखने की आकांक्षाएँ हैं।

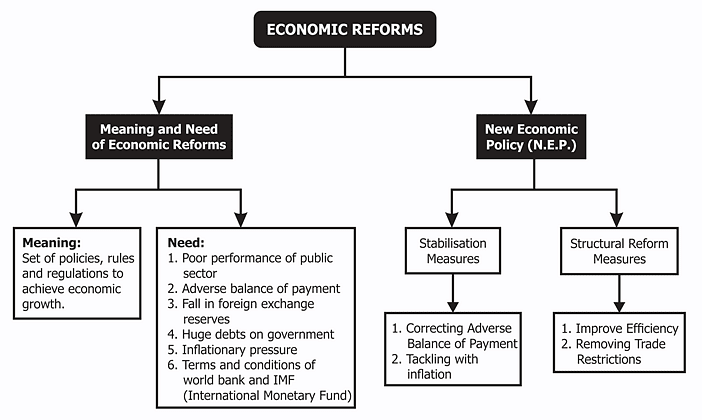

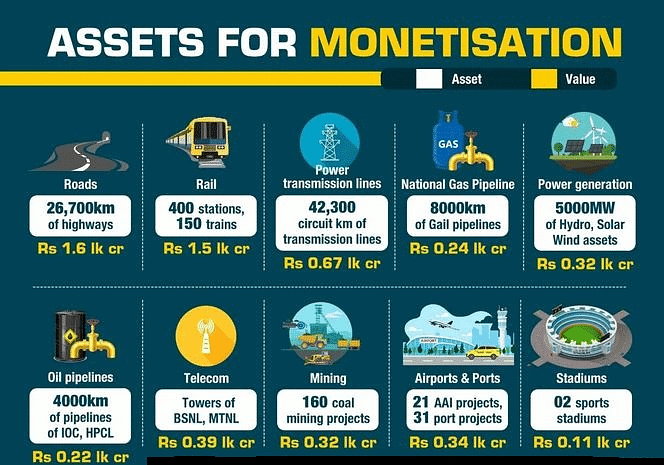

सार्वजनिक संपत्तियों का मुद्रीकरण - महत्व

सार्वजनिक संपत्तियाँ, जो सरकारों (केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय) द्वारा अपने पूंजीगत व्यय के परिणामस्वरूप स्वामित्व में ली गई संपत्तियों को संदर्भित करती हैं, इनमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम (CPSEs) और सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम (PSUs) शामिल हैं, जो भारत की केंद्रीय सरकार के अधीन हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के साथ, सरकार ने उनकी दक्षता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम इन संपत्तियों का मुद्रीकरण है।

व्यापक प्रबंधन

सरकार की सार्वजनिक संपत्तियों के प्रति दृष्टिकोण 2016 में बदल गया, जब विनिवेश विभाग (DoD) का कार्यभार 'सरकारी निवेश का सार्वजनिक संपत्तियों में व्यापक प्रबंधन' (CMPA) में बदल गया। इसमें उचित लाभ प्राप्त करना और विकास को तेज करना, पूंजी और वित्तीय पुनर्गठन के माध्यम से संपत्तियों का लाभ उठाना, पूंजी बाजार के संपर्क के माध्यम से निवेशक विश्वास में सुधार करना, और कुशल प्रबंधन के लिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाना शामिल था। विभाग का नाम बदलकर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) रखा गया।

संपत्ति मुद्रीकरण

CMPA के तहत एक कार्रवाई संपत्तियों का मुद्रीकरण है, जिसमें सरकार मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों को टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (TOT) आधार पर निजी बोलीदाताओं को सौंप देती है। यह मॉडल, जो कम जोखिम वाली संपत्तियों में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए अवसर पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, निजी खिलाड़ियों को संचालन, रखरखाव करने और अनुबंध अवधि के दौरान सड़क खंडों पर टोल एकत्र करने की अनुमति देता है।

सार्वजनिक संपत्तियों के मुद्रीकरण की नीति महत्वपूर्ण है, जो आर्थिक सुधारों और विकास को प्रभावित करती है। यह एक समान खेल मैदान प्रदान करती है, सड़कों की आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ावा देती है, विदेशी निवेश को आकर्षित करती है, और सार्वजनिक संपत्तियों को व्यावसायिक तरीके से संचालित करने का प्रयास करती है। इस कदम को देश के लिए आर्थिक और सामाजिक परिणामों को अनुकूलित करने के लिए एक पुनर्संतुलन के रूप में देखा जा रहा है।

सार्वजनिक संपत्तियों का मुद्रीकरण सरकार द्वारा व्यवसायिक गतिविधियों में संलग्न होने के रूप में प्रतीत हो सकता है। हालांकि, यह पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि सभी सार्वजनिक संपत्तियों को लाभ के लिए संचालित नहीं किया जा सकता, और सरकार अपनी कल्याण को बढ़ावा देने की भूमिका को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती। इसके बजाय, इसे सरकार द्वारा देश के लिए आर्थिक और सामाजिक परिणामों को अनुकूलित करने के लिए एक रणनीतिक पुनर्संतुलन के रूप में देखा जाना चाहिए।

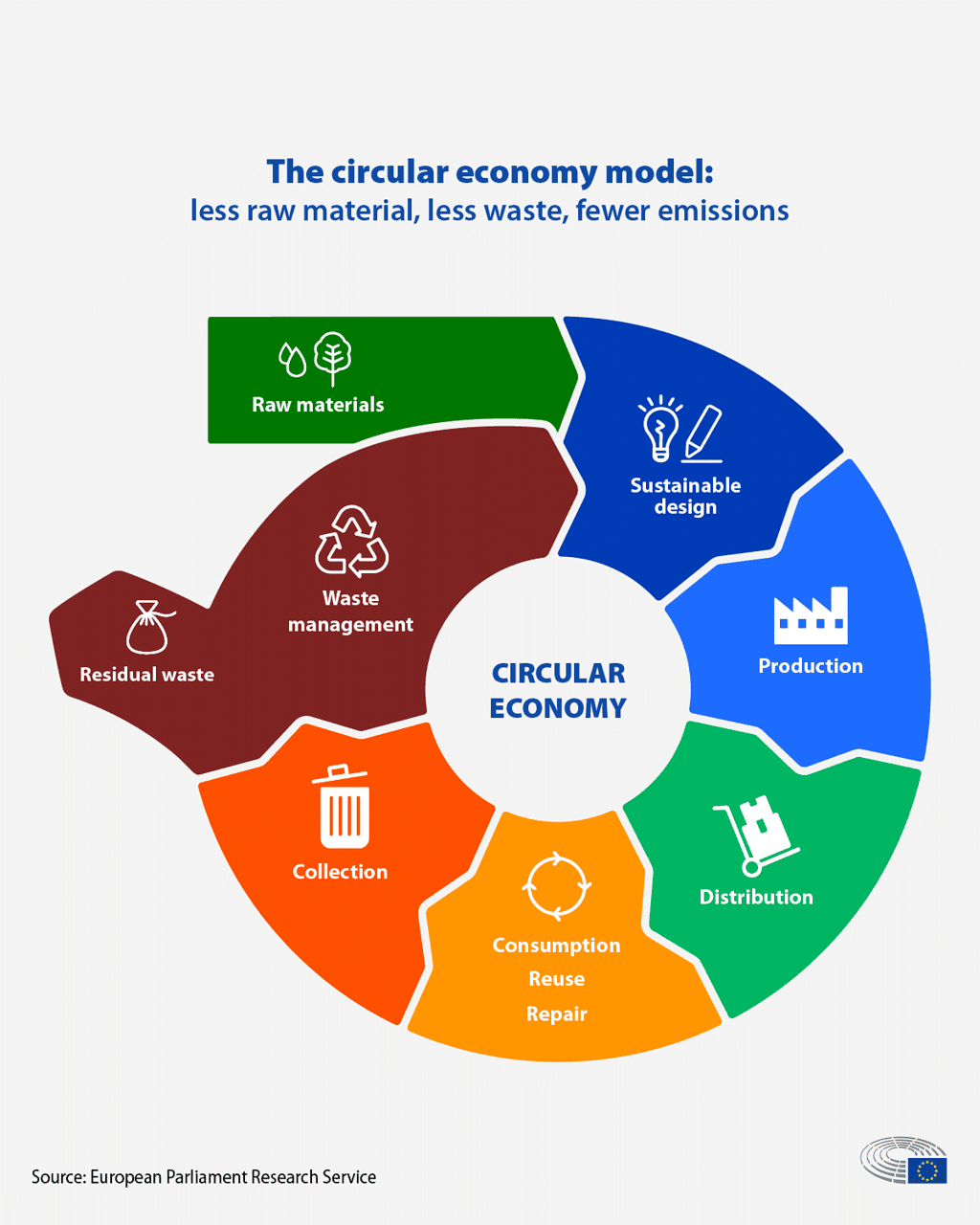

आर्थिकी की चक्रीयता

हाल ही में, भारत की नीति थिंक टैंक, नीति आयोग, ने अपने 2019-20 प्रस्ताव में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को अपनाने की सिफारिश की। यह दृष्टिकोण सतत विकास और संसाधनों की चक्रीयता के महत्व को रेखांकित करता है, जिसका उद्देश्य उत्पादन चक्र के भीतर अपशिष्ट का पुनः उपयोग करना है, बजाय इसके कि संसाधनों के साथ सामग्री को बर्बाद होने दिया जाए।

नीति आयोग का अनुमान है कि 2050 तक, वैश्विक जनसंख्या 9.7 अरब तक पहुँच जाएगी, जिसमें से 3 अरब लोग मध्यम वर्ग की उपभोग स्तर तक पहुँचेंगे। इस परिदृश्य से प्रति व्यक्ति 71% अधिक संसाधनों की मांग होने की संभावना है, जिससे 2030 तक कुल सामग्री की मांग 50 अरब से बढ़कर 130 अरब टन हो जाएगी।

परिकल्पना

चक्रीय अर्थव्यवस्था का सिद्धांत "स्थिर-राज्य अर्थव्यवस्था" के विचार से उत्पन्न होता है, जो पारिस्थितिकीय अर्थशास्त्र में निहित है। यह दृष्टिकोण इस बात का समर्थन करता है कि सामग्री और ऊर्जा का उपयोग इस तरह से किया जाए कि एक स्थायी स्थिति बनाए रखी जा सके। जबकि चक्रीय अर्थव्यवस्था के कई परिभाषाएँ हैं जो विभिन्न पहलुओं पर जोर देती हैं, यह सामान्यतः संसाधनों के उपयोग और प्रणाली में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करती है। 3-R दृष्टिकोण का आमतौर पर उपयोग किया जाता है: कम करें (कच्चे माल के उपयोग को न्यूनतम करना), पुनः उपयोग करें (उत्पाद और घटकों के पुनः उपयोग को अधिकतम करना), और पुनर्नवीनीकरण करें (कच्चे माल का उच्च गुणवत्ता वाला पुनः उपयोग)।

परिपत्र अर्थव्यवस्था में, लक्ष्य एक पारिस्थितिकी तंत्र का अनुकरण करना है, जहाँ कुछ भी अपशिष्ट नहीं माना जाता। हर अवशिष्ट वस्तु को एक नए उत्पाद में पुनः उपयोग किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि विषैले पदार्थ समाप्त किए जाते हैं। यह दृष्टिकोण केवल पुनर्चक्रण से परे जाता है, गुणवत्ता आश्वासन और उत्पाद की दीर्घकालिकता को प्राथमिकता देता है, जैसे कि उत्पादकों द्वारा अपने उत्पादों को पुनः प्राप्त करना और मरम्मत करना ताकि उनका अधिक समय तक उपयोग किया जा सके।

परंपरागत दृष्टिकोण के सापेक्ष

परिपत्र अर्थव्यवस्था का सिद्धांत 'रेखीय' या वृद्धि अर्थव्यवस्था के विपरीत खड़ा है। जबकि इसकी जड़ें 1960 के दशक के पर्यावरणवाद में हैं, यह पारिस्थितिकी और साइबरनेटिक्स के प्रभाव के तहत विकसित हुआ। यह सिद्धांत युद्ध के बाद की नीतियों को चुनौती देता है जो पुनर्निर्माण और पश्चिम में व्यापक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देते थे, जिसे सामूहिक उपभोग के विस्तार द्वारा चिह्नित किया गया। परिपत्र अर्थव्यवस्था का विचार 1960 के दशक की प्रतिविरोध संस्कृति की भूमिका को उजागर करता है, जो वृद्धि-आधारित एजेंडे के खिलाफ एक लोकप्रिय प्रतिक्रिया को आकार देने में सहायक था, जिससे बाद के पर्यावरणवाद को प्रभावित किया और पर्यावरण संकट की समझ को बढ़ावा दिया।

मानवता की भौतिक आवश्यकताओं को सतत रूप से पूरा करने के लिए, परिपत्र अर्थव्यवस्था का सिद्धांत संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देता है और पारंपरिक रेखीय आर्थिक मॉडल से हटने की दिशा में अग्रसर है। परिपत्रता को अपनाना बढ़ती वैश्विक जनसंख्या और संसाधनों की मांगों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए लक्ष्य रखता है।

नागरिकों की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना

व्यापक गरीबी के मद्देनजर, सरकारें निरंतर नागरिकों की 'न्यूनतम जरूरतों' (आवश्यक वस्तुएँ और सेवाएँ) को पूरा करने को प्राथमिकता देती हैं। आवास, पानी, स्वच्छता, बिजली और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन जैसी इन आवश्यकताओं की उपलब्धता को आर्थिक विकास को मापने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, विशेषकर शैक्षणिक और नीति निर्माण के क्षेत्रों में।

विकास के लिए बुनियादी आवश्यकताओं का दृष्टिकोण

दुनिया भर के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने 'बुनियादी आवश्यकताओं' के संदर्भ में विकास को परिभाषित किया है, जो भोजन, कपड़े, आवास, पानी और स्वच्छता जैसी आवश्यकताओं की न्यूनतम मात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है। इस संदर्भ में, गरीबी को कुछ न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं या क्षमताओं को प्राप्त करने में असफलता के रूप में परिभाषित किया गया है। इस दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुए, सरकार ने 2020-21 में बैर आवश्यकताओं सूचकांक (BNI) पेश किया ताकि इस क्षेत्र में उपलब्धियों का आकलन किया जा सके।

न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रगति

BNI भारत में पेयजल, स्वच्छता, स्वच्छता और आवास की स्थितियों का विश्लेषण करने के लिए दो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) राउंड से डेटा का उपयोग करता है। 2012 और 2018 की तुलना करने पर, यह सूचकांक 2018 में सभी राज्यों में बेहतर पहुंच को दर्शाता है, जिसमें विषमताएँ कम हुई हैं। विशेष रूप से, सबसे गरीब परिवारों के लिए सुधार अधिक महत्वपूर्ण थे, जिससे समानता में वृद्धि हुई।

इन आवश्यकताओं तक पहुंच, जिसे सभी परिवार के सदस्य संयुक्त रूप से उपभोग करते हैं, में सुधार हुआ है, जिसका सकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य और शिक्षा पर पड़ा है। स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य और उज्ज्वला योजना जैसे चल रहे सरकारी योजनाओं ने आधुनिक सुविधाओं के साथ और अधिक प्रभावशीलता और प्रशासन का प्रदर्शन किया है।

विचार को गहरा करना

सरकार को न्यूनतम आवश्यकताओं की आवश्यकता वाले जनसंख्या समूहों को प्राथमिकता और लक्ष्य बनाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि विभिन्न स्तरों पर योजना कार्यान्वयन में एकीकरण हो। शहरी क्षेत्रों के लिए, जहाँ स्थानीय स्व-सरकारें नागरिक सुविधाएँ प्रदान करती हैं, समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। एक समर्पित जिला स्तर का सूचकांक विकसित करना, जिसमें उपयुक्त संकेतक और पद्धति हो, स्थानीय स्तर पर इन आवश्यकताओं तक पहुंच को सक्षम करने में प्रगति का आकलन कर सकता है।

न्यूनतम आवश्यकताओं की पहुंच का महत्व न केवल जनसाधारण की भलाई को बढ़ाता है, बल्कि समावेशी विकास के व्यापक लक्ष्य के साथ भी मेल खाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक केंद्रित दृष्टिकोण और मौजूदा योजनाओं का लाभ उठाना भारत को 2030 तक गरीबी उन्मूलन और पानी, स्वच्छता, और आवास तक बेहतर पहुंच से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में मदद करेगा।

क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र को विनियमित करना

हाल के वर्षों में, क्रिप्टोकरेंसी ने वैश्विक स्तर पर प्रमुखता हासिल की है, निवेशकों और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है। वित्तीय नियामकों की विश्वव्यापी चिंताओं के बावजूद, नवंबर 2022 में FTX क्रिप्टो एक्सचेंज का पतन और उसके बाद के बाजार में गिरावट ने क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र की कमजोरियों को उजागर किया, जिससे क्रिप्टो संपत्तियों के लिए वैश्विक विनियमन की तत्काल आवश्यकता का संकेत मिला।

क्रिप्टो संपत्तियां, मुख्यतः क्रिप्टोकरेंसी, क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों जैसे कि ब्लॉकचेन पर आधारित नए डिजिटल रूप हैं। ये संपत्तियां आंतरिक नकद प्रवाह के बिना होती हैं और इनमें अत्यधिक अस्थिरता होती है, जिसमें कुल मूल्यांकन तेजी से बदलता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में बताया गया है कि इनका मूल्यांकन नवंबर 2021 में लगभग 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर जनवरी 2023 में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से कम हो गया।

विनियमन की आवश्यकता

अस्थिर क्रिप्टो संपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र ने कमजोर समर्थन, शासन और गैर-पारदर्शिता के बारे में चिंताओं को जन्म दिया है, जिससे विनियमन की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो क्रिप्टो संपत्तियों की भौगोलिक रूप से व्यापक प्रकृति को पहचानता है, OECD और G20 जैसे मंचों के माध्यम से विनियमन के लिए एक वैश्विक समन्वित दृष्टिकोण पर चर्चा कर रहा है।

नियामक चुनौतियाँ

क्रिप्टोकरेंसी को नियंत्रित करना चुनौतियों का सामना करता है, जिसमें उभरती समस्याओं की निगरानी और समाधान में कठिनाइयाँ शामिल हैं। क्रिप्टो परिसंपत्तियों में विकेंद्रीकरण का वादा अनियंत्रित मध्यस्थों को जन्म देता है, जैसे कि एक्सचेंज और वॉलेट प्रदाता, जो नियामक ध्यान में बदलाव की आवश्यकता को दर्शाता है। क्रिप्टो परिसंपत्तियों से जुड़े जोखिमों को संबोधित करने में नियामक अंतर बने हुए हैं, जो एक समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रयास की मांग करते हैं।

वैश्विक नियामक प्रयास

दुनिया भर के देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए नियामक ढाँचे पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं:

- अमेरिका में, नियामकों ने बिटकॉइन, ईथर और अन्य क्रिप्टो परिसंपत्तियों को प्रतिभूतियों के रूप में अयोग्य ठहराया है।

- यूरोपीय संघ ने अपनी डिजिटल वित्त रणनीति में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए ऑनशोरिंग, सूचना और लाइसेंसिंग नियमों का प्रस्ताव रखा है।

- जापान की वित्तीय सेवाएँ एजेंसी (JFSA) ने अप्रैल 2017 में कानून पेश किया, जो ग्राहक परिसंपत्ति पृथक्करण और संचालन जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित है।

- स्विट्ज़रलैंड की वित्तीय बाजार पर्यवेक्षी प्राधिकरण (FINMA) ने टोकनों को वर्गीकृत करने और उनकी प्रतिभूति स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

- यूके के ट्रेजरी ने क्रिप्टो परिसंपत्ति नियमन के लिए एक रोडमैप तैयार किया, जिसमें स्थिरकॉइन पर जोर दिया गया और ब्लॉकचेन-आधारित वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं (FMIs) के लिए एक सैंडबॉक्स प्रणाली का प्रस्ताव रखा।

- सिंगापुर की मौद्रिक प्राधिकरण ने क्रिप्टो परिसंपत्ति विपणन पर दिशानिर्देश प्रकाशित किए, जिसमें आधिकारिक सोशल मीडिया खातों और मोबाइल एप्लिकेशन तक सीमित प्रचार की अनुमति दी गई।

वैश्विक प्रयासों के बावजूद, क्रिप्टो परिसंपत्ति नियमन के लिए मजबूत नीतिगत प्रावधान बनाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। क्रिप्टो परिसंपत्तियों से जुड़ी विविध चुनौतियाँ और चिंताएँ एक समान नियामक ढाँचे को तैयार करना मुश्किल बनाती हैं। इसके अलावा, इन परिसंपत्तियों की सीमा पार प्रकृति के कारण वैश्विक सहयोग और समन्वय आवश्यक है।

|

289 docs|166 tests

|