शंकर आईएएस सारांश: कृषि | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

परिचय

कृषि, जो कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का एक अभिन्न हिस्सा है, अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक विकास, मौजूदा चुनौतियों और कृषि में भविष्य की संभावनाओं को समाहित करता है। कृषि का प्रभाव आजीविका, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण पर महत्वपूर्ण है। अध्ययन में सततता, प्रौद्योगिकी में उन्नति और नीति के प्रभाव जैसे प्रमुख विषयों पर जोर दिया गया है, जो एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। कृषि को समझना राष्ट्रीय विकास का विश्लेषण करने और उसमें योगदान देने का एक माध्यम है।

कृषि शब्द दो लैटिन शब्दों से लिया गया है: अगर या एग्री, जिसका अर्थ है मिट्टी, और संस्कृति, जिसका अर्थ है कृषि। यह फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी आदि के सभी पहलुओं को शामिल करता है।

- सिल्विकल्चर: वन के पेड़ों की खेती की कला।

- सिरिकल्चर: कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन।

- एपिकल्चर: मनुष्यों द्वारा शहद की मक्खियों के उपनिवेशों का रखरखाव।

- ओलेरिकल्चर: खाद्य के लिए सब्जियों की खेती का विज्ञान।

- विटीकल्चर: अंगूरों का विज्ञान, उत्पादन और अध्ययन।

- फ्लोरिकल्चर: बागवानी की वह शाखा जो फूलों और सजावटी पौधों से संबंधित है।

- आर्बरिकल्चर: व्यक्तिगत पेड़ों और लकड़ी के पौधों की खेती, प्रबंधन और अध्ययन।

- पोमोLOGY: फलों की खेती पर ध्यान केंद्रित करने वाली बागवानी की शाखा।

- एरोपोनिक्स: बिना मिट्टी के एयर या मिस्ट वातावरण में पौधों की खेती।

- हाइड्रोपोनिक्स: बिना मिट्टी के, पानी में खनिज पोषक तत्वों के समाधान का उपयोग करके पौधों की खेती।

- जियोपोनिक्स: कृषि प्रथाओं में सामान्य मिट्टी में पौधों की खेती।

कृषि का क्षेत्र और महत्व

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो 18.3% का योगदान देता है। यह लगभग दो-तिहाई जनसंख्या के लिए आजीविका प्रदान करता है। यह 45.5% कार्यबल को रोजगार देता है और खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, और विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल के लिए महत्वपूर्ण है।

भारतीय कृषि की समस्याएँ

- भूमि धारिता का खंडन।

- छोटे और सीमांत किसानों की उपस्थिति।

- क्षेत्रीय भिन्नता।

- मौसमी वर्षा पर निर्भरता।

- भूमि की उत्पादकता कम होना।

- बढ़ती हुई छिपी हुई बेरोजगारी।

- कृषि उत्पादों के विपणन में अव्यवस्था।

- कमजोर भूमि सुधार।

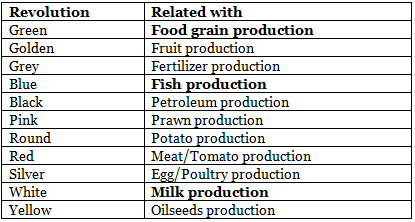

कृषि में क्रांतियाँ

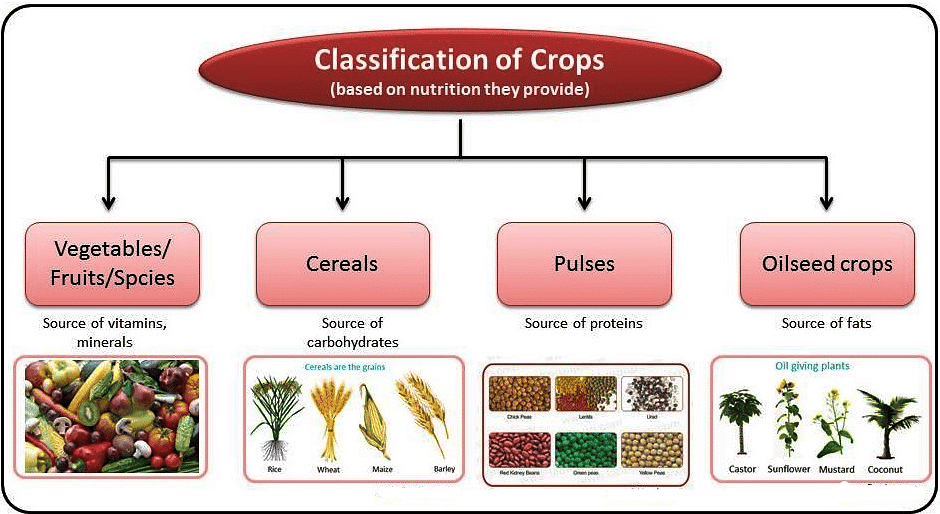

फसल और इसकी वर्गीकरण

एग्रोमनी, जो ग्रीक शब्दों agros (जिसका अर्थ 'क्षेत्र') और nomos (जिसका अर्थ 'प्रबंधन') से निकला है, कृषि की एक विशेष शाखा है जो फसल उत्पादन और मिट्टी प्रबंधन से संबंधित है। फसलें उन पौधों को संदर्भित करती हैं जो खाद्य, कपड़े, और अन्य मानव उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं।

जलवायु के आधार पर वर्गीकरण

- उष्णकटिबंधीय: गर्म और गर्म जलवायु में फलने-फूलने वाली फसलें (जैसे, चावल, गन्ना, ज्वार)।

- सामान्य: ठंडी जलवायु में फलने-फूलने वाली फसलें (जैसे, गेहूँ, जई, चना, आलू)।

उगाने के मौसम के आधार पर वर्गीकरण

- खरीफ/वर्षा/मानसून फसलें: मानसून के महीनों में उगाई जाती हैं, जिन्हें गर्म, नम मौसम की आवश्यकता होती है (जैसे, कपास, चावल, ज्वार)।

- रबी/सर्दी/ठंडी मौसम की फसलें: सर्दियों में उगाई जाती हैं, ठंडे और सूखे मौसम में फलती-फूलती हैं (जैसे, गेहूँ, चना, सूरजमुखी)।

- गर्मी/जैद फसलें: गर्मियों में उगाई जाती हैं, गर्म सूखे मौसम की आवश्यकता होती है (जैसे, मूँगफली, तरबूज, कद्दू)।

फसलों का एग्रोनोमिक वर्गीकरण

विभिन्न श्रेणियों में शामिल हैं: अनाज, बाजरा, दालें या अनाज फली, तेल बीज फसलें, चीनी फसलें, स्टार्च फसलें या कंद फसलें, फाइबर फसलें, नशीले पदार्थ, घास और चारा फसलें, पौधारोपण फसलें, मसाले और सुगंधित पदार्थ, औषधीय पौधे, सुगंधित पौधे.

फसलों की आयु/अवधि के आधार पर वर्गीकरण

- मौसमी फसलें: एक मौसम में पूर्ण जीवन चक्र (जैसे, चावल, ज्वार, गेहूं).

- दो मौसमी फसलें: दो मौसमों में पूर्ण जीवन चक्र (जैसे, कपास, हल्दी, अदरक).

- वार्षिक फसलें: जीवन चक्र पूरा करने के लिए एक पूरा वर्ष आवश्यक (जैसे, गन्ना).

- द्विवार्षिक फसलें: जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो वर्ष आवश्यक (जैसे, केला, पपीता).

- बहुवर्षीय फसलें: कई वर्षों तक जीवित रहती हैं (जैसे, फल फसलें, आम, अमरूद).

संस्कृति के तरीके/जल के आधार पर वर्गीकरण

- बारिश पर निर्भर: वर्षा जल की उपलब्धता के आधार पर उगाई जाती हैं (जैसे, ज्वार, बाजरा, मूंग).

- सिंचित फसलें: सिंचाई जल के साथ उगाई जाती हैं (जैसे, मिर्च, गन्ना, केला).

जड़ प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण

- मुख्य जड़ प्रणाली: मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई तक जाती है (जैसे, तूर, अंगूर, कपास).

- फाइबर-जड़: जड़ें रेशेदार, उथली और फैलाव वाली होती हैं (जैसे, अनाज फसलें, गेहूं, चावल).

आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण

- नकद फसल: पैसे कमाने के लिए उगाई जाती है (जैसे, गन्ना, कपास).

- खाद्य फसलें: जनसंख्या के लिए खाद्यान्न और पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए (जैसे, ज्वार, गेहूं, चावल).

कोटिलेडन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण

मोनोकॉट्स या मोनोकॉटाइलेडन्स: बीज में एक कोटिलेडन (जैसे, अनाज और बाजरा)।

- डिकॉट्स या डिकॉटाइलेडनस: बीज में दो कोटिलेडन (जैसे, फली, दालें, और पेड़)।

फ्लोरल इनिशिएशन के लिए आवश्यक फोटोपेरियड की लंबाई के आधार पर वर्गीकरण

- पौधों को शॉर्ट-डे पौधे (संक्षिप्त दिनों में फूलों का प्रारंभ), लॉन्ग-डे पौधे (लंबे दिनों में फूलों का प्रारंभ), और डे-न्यूट्रल पौधे (फोटोपेरियड का प्रभाव कम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

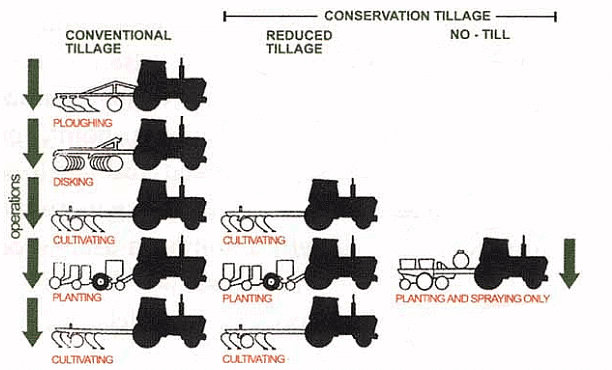

टिलेज

टिलेज, मिट्टी के यांत्रिक संचालन को उपकरणों और औजारों का उपयोग करके, बीज अंकुरण, पौधों की स्थापना और फसल वृद्धि के लिए आदर्श स्थितियों को बनाने का प्रयास करता है। टिल्थ, मिट्टी की भौतिक स्थिति जो टिलेज के परिणामस्वरूप होती है, फसल की आवश्यकताओं और मिट्टी की स्थितियों के आधार पर मोटी, बारीक, या मध्यम हो सकती है।

टिलेज के प्रकार

टिलेज के संचालन को ऑन-सीजन और ऑफ-सीजन टिलेज में वर्गीकृत किया गया है।

ऑन-सीजन टिलेज

फसल मौसम के भीतर या इसके प्रारंभ में किए जाने वाले संचालन में तैयारी टिलेज शामिल है। तैयारी टिलेज में मिट्टी को गहराई से खोलना और ढीला करना शामिल होता है ताकि वांछित टिल्थ प्राप्त हो सके, खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सके, और फसल के ठूंठ का प्रबंधन किया जा सके।

तैयारी टिलेज के प्रकार:

- प्राइमरी टिलेज: फसल की कटाई के बाद भूमि को खेती में लाने के लिए किया जाता है, आमतौर पर विभिन्न प्रकार के हलों के साथ जुताई करने में शामिल होता है।

- सेकंडरी टिलेज: प्राथमिक टिलेज के बाद मिट्टी की टिल्थ में सुधार करने के लिए किया जाता है, जिसमें हल्की प्रक्रियाएँ जैसे कि हैरोइंग और प्लैंकिंग शामिल होती हैं।

सूखी टिलेज उन फसलों के लिए की जाती है जो सूखे भूमि की स्थितियों में पर्याप्त नमी के साथ बोई या लगाई जाती हैं (जैसे, गेहूँ, तेल बीज, दालें)।

गीली या पानी में जुताई

खड़ी पानी वाली भूमि में जुताई की जाती है, जिसमें बीज बोने के लिए नरम बीज बिस्तर बनाने हेतु खड़ी पानी में हल चलाया जाता है। यह आमतौर पर चावल की फसल लगाने के लिए उपयोग किया जाता है।

ऑफ-सीजन जुताई

यह मुख्य मौसम की फसल के लिए मिट्टी को तैयार करने के लिए की जाती है, जिसमें फसल कटाई के बाद, गर्मी, सर्दी, और खाली जुताई शामिल हैं।

विशेष उद्देश्य की जुताई

- सब-सोइलिंग: यह जुताई परत के नीचे कठोर परतों को तोड़ने के लिए चीसलिंग शामिल करती है, जिससे संकुचन कम होता है।

- स्वच्छ जुताई: पूरे खेत को काम करके खर-पतवार, मिट्टी में पाए जाने वाले रोगाणुओं, और कीटों को नियंत्रित किया जाता है।

- ब्लाइंड जुताई: यह बीज बोने या पौध लगाने के बाद अतिरिक्त पौधों और चौड़ी पत्तियों वाले खर-पतवारों को बिना फसल के पौधों को नुकसान पहुँचाए उखाड़ने के लिए की जाती है।

- ज़ीरो जुताई: इसमें पिछले फसल के अवशेषों में नई फसल लगाने के लिए बिना मिट्टी की जुताई की जाती है, जो खर-पतवार नियंत्रण के लिए हर्बिसाइड्स के उपयोग के लिए उपयुक्त है।

ज़ीरो जुताई के लाभ

- समान मिट्टी की संरचना और बढ़ी हुई कृमि गतिविधि।

- कम खनिजकरण के कारण जैविक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि।

- मल्च के कारण सतही बहाव और कटाव में कमी।

ज़ीरो जुताई के नुकसान

- जैविक पदार्थ के खनिजकरण के लिए उच्च नाइट्रोजन का उपयोग।

- स्थायी खर-पतवारों के साथ संभावित समस्याएँ।

- स्वैच्छिक पौधों और कीटों की संख्या में वृद्धि।

फसलें

फसल की घनत्व: एक भूखंड में प्रति वर्ष उगाई जाने वाली फसलों की संख्या को फसल की घनत्व कहा जाता है। उदाहरण के लिए, पंजाब और तमिलनाडु में फसल की घनत्व 100% से अधिक है, लगभग 140-150% है, जबकि राजस्थान में फसल की घनत्व कम है।

फसल चक्र: किसी दिए गए क्षेत्र में फसलों और खालीपन का वार्षिक अनुक्रम और स्थानिक व्यवस्था को फसल चक्र कहा जाता है।

फसल प्रणाली: यह खेत पर उपयोग किए जाने वाले फसल चक्र और खेत के संसाधनों, अन्य कृषि उद्यमों और उपलब्ध प्रौद्योगिकी के साथ उनके अंतःक्रियाओं को शामिल करती है, जो उनकी संरचना को निर्धारित करती है।

कई फसलें उगाना

एक भूमि पर क्रमबद्ध succession में दो से अधिक फसलों को उगाने की प्रक्रिया को, जिसे अक्सर गहन फसल कहा जाता है, इसके लिए सुनिश्चित संसाधनों की आवश्यकता होती है जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, और पानी।

- दोहरी फसल: वर्ष में क्रम से दो फसलों का उगाना (जैसे, चावल - दाल)।

- त्रैतीय फसल: वर्ष में क्रम से तीन फसलों का उगाना (जैसे, चावल - चावल - दाल)।

- चतुर्थीय फसल: वर्ष में क्रम से चार फसलों का उगाना।

- सिंगल कल्चर: एक ही भूमि में एक ही फसल का बार-बार उगाना।

- मोनो क्रॉपिंग: हर वर्ष एक ही फसल का लगातार उत्पादन।

- सोल क्रॉपिंग: सामान्य घनत्व पर अकेले एक फसल की किस्म को शुद्ध रूप में उगाना।

क्रमिक फसल

एक वर्ष में एक ही खेत पर क्रम से दो या अधिक फसलों का उगाना, जिसमें अगली फसल को पहले की फसल की कटाई के बाद बोया जाता है।

- रिले क्रॉपिंग: खड़ी फसलों की कटाई से तुरंत पहले अगली फसल को उगाना।

- रातून क्रॉपिंग: कटाई की गई फसल की जड़ों या तनों से पुनः वृद्धि के साथ एक फसल उगाना।

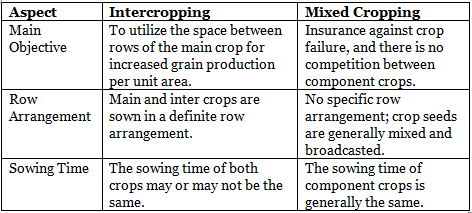

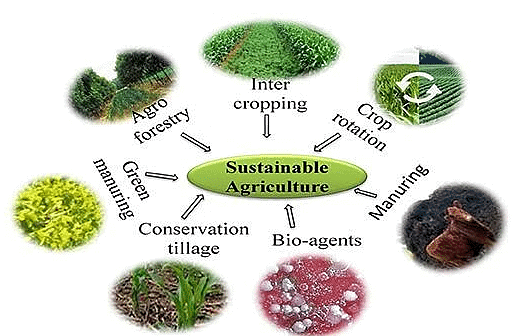

इंटरक्रॉपिंग: एक ही खेत पर एक साथ विभिन्न पंक्ति व्यवस्था के साथ दो या अधिक फसलों का एक साथ उगाना।

इंटरक्रॉपिंग के लाभ

विकास संसाधनों का बेहतर उपयोग, जिसमें रोशनी, पोषक तत्व, और पानी शामिल हैं।

- जंगली घास का नियंत्रण।

- यदि एक फसल असफल होती है तो भी उत्पादन स्थिरता, जो कुछ सुरक्षित आय प्रदान करती है।

- कीटों और रोगों की घटना को कम करते हुए उच्च समकक्ष उपज।

- मिट्टी के स्वास्थ्य और कृषि पारिस्थितिकी में सुधार।

अंतरफसल के उदाहरण:

- मक्का - कौआ।

- ज्वार - राजमा।

- मूंगफली - राजमा।

- आलू - सरसों।

- गेहूं - सरसों।

अंतरफसलिंग के प्रकार

- पट्टी अंतरफसलिंग।

- समानांतर फसलें।

- सहकारी फसलें।

- जोड़ श्रृंखला (जोड़ी पंक्ति अंतरफसलिंग)।

- प्रतिस्थापन श्रृंखला।

- बहुत-स्तरीय फसलें।

- निष्क्रिय अंतरफसलिंग।

- गली अंतरफसलिंग।

मिश्रित फसलें

दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ, पंक्ति व्यवस्था के बिना उगाना मिश्रित फसलें कहलाता है। यह भारत के अधिकांश शुष्क भूमि क्षेत्रों में एक सामान्य प्रथा है।

कृषि प्रणालियाँ

परिभाषाएँ

- फार्म: एक निश्चित सीमाओं वाली भूमि का टुकड़ा जहाँ फसल और पशुधन के उद्यम एक साथ प्रबंधित होते हैं।

- कृषि: आर्थिक पौधों और पशु उत्पादों के माध्यम से सौर ऊर्जा का उपयोग करने की प्रक्रिया।

- प्रणाली: परस्पर निर्भर और अंतःक्रियाशील घटकों का एक सेट।

गीली भूमि कृषि

- गीली भूमि: मिट्टी जो झीलों, तालाबों, या नहरों के माध्यम से जलमग्न या सिंचित होती है, जो अधिकतर समय जलमग्न रहती है।

- गीली भूमि कृषि: प्राकृतिक जल प्रवाह द्वारा अधिकांश वर्ष जलमग्न मिट्टी में फसलों को उगाना।

बागवानी भूमि / सिंचित शुष्क भूमि कृषि

बगीचे की भूमि: भूजल स्रोतों से सिंचित मिट्टियाँ।

- बगीचे की भूमि खेती: भूमिगत स्रोतों से पानी का उपयोग करके सहायक सिंचाई के साथ फसलों का उत्पादन।

सूखी भूमि: ऐसी मिट्टियाँ जो केवल वर्षा पर निर्भर करती हैं।

- सूखी भूमि खेती: फसल उत्पादन पूरी तरह से वर्षा और मिट्टी के नमी संरक्षण पर निर्भर करता है।

- व्यवहार में: उन क्षेत्रों में जहाँ वार्षिक वर्षा 750 मिमी से कम होती है, जहाँ अनियमित मानसून के कारण नमी की कमी का सामना करना पड़ता है।

वर्षा पर निर्भर खेती

- वर्षा पर निर्भर खेती: उन क्षेत्रों में फसल उत्पादन जहाँ वर्षा 750 मिमी से अधिक होती है, नमी के तनाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मिट्टी के संरक्षण पर जोर देते हुए।

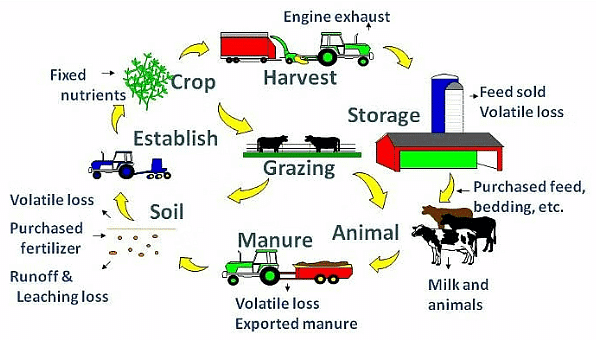

मिश्रित खेती

- मिश्रित खेती: एक ही खेत पर एक farming प्रणाली जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन शामिल हैं, विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए।

- फायदे: संसाधनों का कुशलता से उपयोग करके कृषि व्यवसाय पर सबसे उच्च लाभ प्रदान करता है।

- साल भर रोजगार प्रदान करता है।

- भूमि, श्रम, उपकरण और संसाधनों का कुशलता से उपयोग करता है।

- फसलों के उप-उत्पादों का उपयोग पशुओं को भोजन देने के लिए करता है।

- पशुओं से प्राप्त खाद मिट्टी की उर्वरता में योगदान करती है।

- परिवार के सदस्यों की सभी खाद्य आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है।

विशिष्ट खेती

विशेषीकृत खेती

- एक खेत जहाँ 50% या उससे अधिक आय एकल फसल से प्राप्त होती है, उसे विशेषीकृत खेती कहा जाता है।

विविधीकृत खेती

- विविधीकृत खेती में कई उत्पादन उद्यम शामिल होते हैं, जिसमें कोई एक स्रोत कुल आय का 50% या उससे अधिक योगदान नहीं करता। इसे सामान्य खेती भी कहा जाता है।

फसल चक्रण

भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों को क्रमिक रूप से उगाना एक पूर्व-निर्धारित अनुक्रम है। फसल चक्रण का सार संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करना है, जिससे भूमि के प्रति इकाई पर उच्चतम संभव उपज सुनिश्चित की जा सके, बिना मिट्टी की सेहत को नुकसान पहुँचाए।

उदाहरण: चावल-लाल चना-केला

फसल चक्रण के सिद्धांत

- पहले फली वाली फसलें: गैर-फली वाली फसलों से पहले फली वाली फसलों को उगाने को प्राथमिकता दें। फली वाले पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करते हैं और कार्बनिक पदार्थ में योगदान करते हैं।

- जड़ प्रणाली का विचार: टेप जड़ों वाली फसलों (जैसे, कपास) के बाद रेशेदार जड़ प्रणाली वाली फसलों (जैसे, ज्वार या मक्का) को उगाएं ताकि पोषक तत्वों का समान उपयोग सुनिश्चित हो सके।

- उत्तेजक फसल अनुक्रम: अधिक उत्तेजक फसलों के बाद कम उत्तेजक फसलों को चुनें। आलू, गन्ना और मक्का जैसी फसलों को अधिक इनपुट की आवश्यकता होती है।

- एकल फसल से बचाव: एक ही परिवार की फसलों को लगातार न उगाएँ ताकि कीटों और बीमारियों के लिए वैकल्पिक मेज़बान के रूप में कार्य करने से बचा जा सके।

- आर्थिक स्थितियों पर विचार: फसल चयन किसान की आर्थिक क्षमता के अनुसार होना चाहिए।

- मिट्टी और जलवायु के अनुकूलता: चुनी गई फसल विशेष मिट्टी और जलवायु की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होनी चाहिए।

स्थायी कृषि

स्थायी कृषि एक ऐसा कृषि दृष्टिकोण है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, बिना भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक संसाधनों को खतरे में डाले। यह एक ऐसा खेती प्रणाली है जो खाद, फसल चक्रण, न्यूनतम जुताई, और सिंथेटिक उर्वरकों, कीटनाशकों, और एंटीबायोटिक्स पर कम निर्भरता जैसे प्रथाओं को शामिल करती है।

- नवीकरणीय संसाधनों का संतुलित प्रबंधन महत्वपूर्ण है, जिसमें मिट्टी, वन्यजीव, वन, फसलें, मछलियाँ, पशुधन, पौधों के आनुवंशिक संसाधन, और पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए खाद्य और आजीविका प्रदान करते हुए क्षति को रोकना है।

- स्थायी कृषि विशेष रूप से भूमि क्षति को रोकने, मिट्टी का कटाव नियंत्रित करने, पोषक तत्वों को पुनःपूर्ति करने, और जड़ी-बूटियों, कीटों, और बीमारियों का प्रबंधन करने की चुनौतियों का समाधान करती है। प्राथमिक चिंता प्राकृतिक संसाधनों के क्षय से लड़ना है, जो कृषि के स्थायी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है।

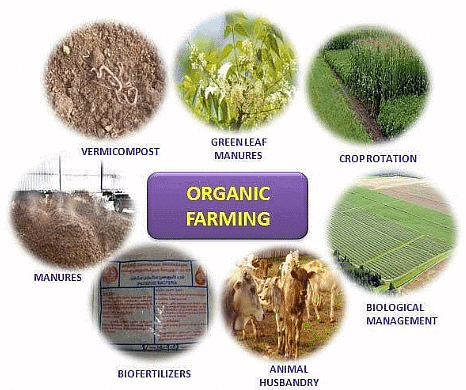

जैविक कृषि

जैविक कृषि एक उत्पादन प्रणाली है जिसमें विभिन्न कृषि उत्पाद शामिल होते हैं, जैसे अनाज, मांस, डेयरी, अंडे, कपास, फूल, और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, जिन्हें जैविक रूप से उत्पादित किया जाता है। यह दृष्टिकोण जानबूझकर संश्लेषित खाद, कीटनाशकों, वृद्धि नियामकों, और पशु आहार योजकों के उपयोग से बचता है या इसे काफी हद तक कम करता है।

जैविक कृषि के घटक

जैविक कृषि फसल चक्र, फसल अवशेष, पशु खाद, फलियाँ, हरी खाद, खेत के अंदर/बाहर जैविक अपशिष्ट, यांत्रिक खेती, खनिज युक्त चट्टानें, और कीट एवं रोगों का जैविक नियंत्रण जैसी प्रथाओं पर निर्भर करती है। इन तरीकों का उपयोग मिट्टी की उत्पादकता बनाए रखने, मिट्टी की संरचना में सुधार करने, और पौधों के पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए किया जाता है।

जैविक खेती का दायरा

- यह एक सतत कृषि प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है और सुधारता है, भविष्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

- स्थानीय क्षेत्र के संसाधनों पर निर्भरता, आयातित संसाधनों पर निर्भरता को कम करना।

- प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बनाए रखने में योगदान।

जैविक कृषि में अवधारणाएँ

- जैविक मिट्टी की उर्वरता का निर्माण एक मूलभूत अवधारणा है।

- कीटों, रोगों, और खरपतवारों को पारिस्थितिकी संतुलन और जैविक एजेंटों और सांस्कृतिक तकनीकों के उपयोग के माध्यम से नियंत्रित करना।

- खेत के अंदर सभी अपशिष्ट और खाद का पुनर्चक्रण करना।

मुख्य घटकों में शामिल हैं जैविक खाद, गैर-रासायनिक खरपतवार नियंत्रण, और जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन।

जैविक कृषि के सिद्धांत

- मिक्स्ड खेती।

- फसल चक्र।

- जैविक चक्र का अनुकूलन।

ईको-फार्मिंग

ईको-फार्मिंग परस्पर सुदृढ पारिस्थितिक दृष्टिकोणों को खाद्य उत्पादन में शामिल करती है, जिसका उद्देश्य मिट्टी को प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अनुरूप बनाए रखना है। इसका guiding principle है "मिट्टी को खुराक दो, पौधे को नहीं," जो कृषि में पारिस्थितिक संतुलन के महत्व को उजागर करता है।

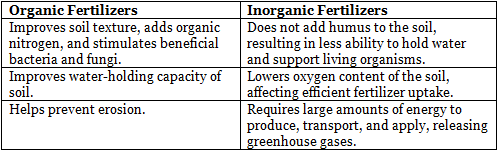

तुलना: जैविक बनाम अजैविक उर्वरक

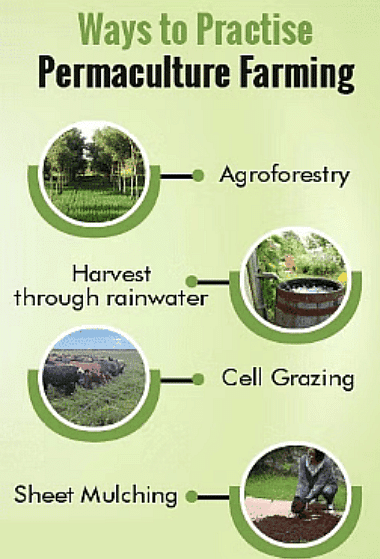

पर्माकल्चर

ऑस्ट्रेलियाई पारिस्थितिक विज्ञानी बिल मोलिसन और उनके छात्र डेविड होल्मग्रेन ने 1978 में "पर्माकल्चर" शब्द का परिचय दिया, जो "स्थायी कृषि" या "स्थायी संस्कृति" से निकला है।

पर्माकल्चर को एक डिजाइन प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका उद्देश्य स्थायी मानव पर्यावरण बनाना है, जो खाद्य उत्पादन, आवास, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, और सामुदायिक विकास को कवर करने वाले एकीकृत प्रणालियों के लिए पारिस्थितिकी को आधार के रूप में उपयोग करता है।

- यह दृष्टिकोण पृथ्वी की देखभाल करने और पर्यावरण के साथ पारस्परिक लाभकारी इंटरैक्शन को बढ़ावा देने के नैतिकता पर आधारित है।

- पर्माकल्चर का एक प्रमुख फोकस खाद्य उत्पादन के लिए पारिस्थितिक परिदृश्यों का डिज़ाइन करना है, जिसमें बहुपरकारी पौधों, सांस्कृतिक प्रथाओं जैसे कि शीट मल्चिंग और ट्रेलिसिंग, और पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करने और खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए जानवरों का एकीकरण शामिल है।

विशेषताएँ

- पर्माकल्चर वैश्विक स्तर पर विश्लेषण और डिज़ाइन के लिए सबसे समग्र और एकीकृत प्रणालियों में से एक के रूप में उभरता है। इसका उपयोग मानव उपयोग के लिए उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र बनाने या क्षीण पारिस्थितिक तंत्र में स्वास्थ्य और जंगलीपन की वसूली में मदद कर सकता है, चाहे उनकी स्थिति कोई भी हो।

- यह दृष्टिकोण पारंपरिक ज्ञान और अनुभव को महत्व देता है, विभिन्न संस्कृतियों से सतत कृषि प्रथाओं और भूमि प्रबंधन तकनीकों को शामिल करता है।

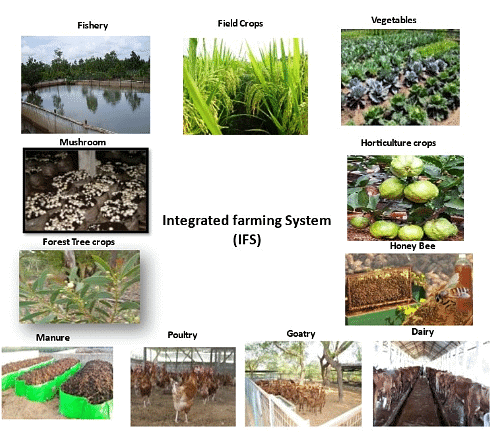

एकीकृत कृषि प्रणाली

विभिन्न कृषि उद्यमों का एकीकरण, जैसे कि फसल प्रणाली, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी आदि, संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने और किसानों के लिए समृद्धि लाने का लक्ष्य रखता है। कृषि प्रणाली के घटकों का चुनाव और अपनाना भूमि की उपलब्धता, भूमि के प्रकार, जल संसाधन, पूंजी, किसान की तकनीकी क्षमताओं, बाजार की सुविधाओं आदि जैसे कारकों पर निर्भर करता है।

संविलित कृषि प्रणाली के लाभ

- नियमित फसल से होने वाली आय के अतिरिक्त एक स्थिर आय प्रदान करता है।

- अप्रत्याशित फसल विफलताओं के मामले में सहायक आवंटनों के माध्यम से जोखिम कवरेज प्रदान करता है।

- रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है।

- कुल उत्पादकता में वृद्धि करता है।

- वापसी में वृद्धि और कार्बनिक पदार्थों के पुनर्चक्रण में सहायता करता है।

- सीमांत और उप-सामान्य किसानों द्वारा आसानी से अपनाया जाता है।

- कृषि गतिविधियों के सामान्य उत्थान की दिशा में ले जाता है।

- भूमि, श्रम, समय, और उपलब्ध खादों का उपयोग अनुकूलित करता है।

पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व

1. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स:

- नाइट्रोजन (N)

- फॉस्फोरस (P)

- पोटेशियम (K)

- सल्फर (S)

- कैल्शियम (Ca)

- मैग्नीशियम (Mg)

2. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स:

- आयरन (Fe)

- जिंक (Zn)

- मैंगनीज (Mg)

- कॉपर (Cu)

- बोरोन (B)

- क्लोरीन (Cl)

- मोलिब्डेनम (Mo)

- सोडियम (Na)

- कोबाल्ट (Co)

- वैनाडियम (Va)

- निकेल (Ni)

- सिलिकॉन (Si)

खादों की भूमिका

- कार्बनिक खादें रेतीली मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता बढ़ाती हैं और चिकनी मिट्टी में बेहतर जड़ विकास को बढ़ावा देती हैं।

- ये पौधों के पोषक तत्वों और आवश्यक सूक्ष्म-न्यूट्रिएंट्स में योगदान करती हैं।

- सूक्ष्मजीव गतिविधि बढ़ती है, जिससे पौधों के लिए पोषक तत्वों की रिहाई में मदद मिलती है।

कार्बनिक खादों का वर्गीकरण

- फार्म यार्ड मैन्यूर: गाय के गोबर, मूत्र, भूसा और कचरे का एक विघटित मिश्रण।

- कंपोस्ट खाद: कार्बनिक पदार्थों के विघटन से तैयार की गई अच्छी तरह से सड़ने वाली कार्बनिक खाद।

- भेड़ और बकरी की खाद: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और पोटेशियम से भरपूर मूल्यवान कार्बनिक खाद।

- संकेंद्रित कार्बनिक खादें: इसमें तेल की केक, हड्डी का आटा, और मछली का आटा शामिल हैं।

हरित खाद

ग्रीन प्लांट्स को मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया, जिससे भौतिक संरचना और उर्वरता में सुधार होता है, जैसे कि सन्नहेम्प, धैचा, पिल्लीपेसरा आदि।

जैव-उर्वरक

- जीवित या निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों की कोशिकाओं वाले मिश्रण, जो पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन-फिक्सिंग रिज़ोबियम, फास्फेट-घुलनशील सूक्ष्मजीव आदि।

एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (INM)

- सही तरीके से जैविक, अकार्बनिक, और जैव-उर्वरकों का संयोजन, जिससे मिट्टी के पोषक तत्वों का पुनःपूर्ति और फसल उत्पादकता को बनाए रखा जा सके।

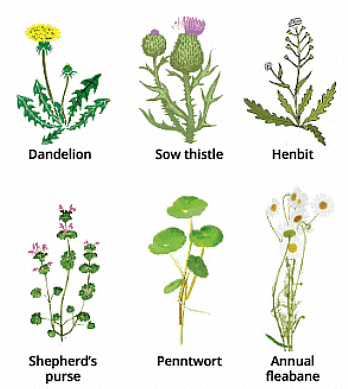

杂草

杂草 उन पौधों को कहते हैं जो अवांछनीय होते हैं और भूमि एवं जल संसाधनों में बाधा डालते हैं, जो फसल उत्पादन और मानव कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये फसल पौधों की तुलना में समूह में बढ़ते हैं।

杂草 के हानिकारक प्रभाव

- 杂草 मुख्य फसल के लिए स्थान, प्रकाश, नमी, और मिट्टी के पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे उपज में कमी आती है।

- ये खेत के उत्पादों और पशु उत्पादों, जैसे दूध और खाल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

- 杂草 कीटों और रोगाणुओं के लिए वैकल्पिक मेज़बान के रूप में कार्य करते हैं।

- कुछ杂草 मानव स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे पार्थेनियम द्वारा प्रेरित एलर्जी।

- 杂草 से संबंधित मुद्दों के कारण खेती की लागत बढ़ जाती है।

- जलज杂草 बड़ी मात्रा में पानी का वाष्पीकरण करते हैं और जल प्रवाह में बाधा डालते हैं।

- जैसे कि सिनोडोन और पार्थेनियम जैसे杂草 की उपस्थिति भूमि के मूल्य को कम कर सकती है।

- कुछ杂草 पशुओं के लिए विषैले होते हैं।

杂草 के लाभकारी प्रभाव

जंगली पौधे मिट्टी को बांधने का कार्य कर सकते हैं।

- इन्हें खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

- कुछ जंगली पौधे मानव भोजन के रूप में उपयोग होते हैं।

- जंगली पौधे चारा के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं।

- जंगली पौधे ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं।

- कुछ जंगली पौधों को चटाई और परदे बनाने के लिए बुना जा सकता है।

- कुछ जंगली पौधों में औषधीय गुण होते हैं और इन्हें पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग किया जाता है।

- जंगली पौधे मिट्टी की गुणवत्ता के संकेतक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें (GM crops)

ये वे पौधे हैं जिनका डीएनए कृषि उद्देश्यों के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके संशोधित किया गया है।

जलग्रहण प्रबंधन

- जलग्रहण एक ऐसा क्षेत्र है जो जल निकासी विभाजन द्वारा सीमित होता है। जलग्रहण प्रबंधन में इस क्षेत्र के भीतर सतही प्रवाह को नियंत्रित करना शामिल है ताकि मिट्टी का कटाव रोका जा सके और जल संसाधनों को बनाए रखा जा सके।

सूक्ष्म सिंचाई

- सूक्ष्म सिंचाई एक विधि है जहां कम मात्रा में पानी को कम दबाव और उच्च आवृत्ति पर लागू किया जाता है। यह कुशल जल वितरण के लिए पाइपों और उत्सर्जकों का एक विस्तृत नेटवर्क का उपयोग करता है।

स्प्रिंकलर सिंचाई

- इस विधि में, पानी को हवा में छिड़का जाता है और यह भूमि की सतह पर गिरता है, जो प्राकृतिक वर्षा के समान होता है। यह नोजल या दबाव में छिद्रों के माध्यम से किया जाता है।

ड्रिप सिंचाई

ट्रिकल सिंचाई के रूप में भी जाना जाता है, यह पौधों के करीब मिट्टी पर कम दरों पर पानी की बूंदें डालने की प्रक्रिया है, जिसमें छोटी व्यास की प्लास्टिक पाइप्स होती हैं जिनमें इमिटर्स लगे होते हैं। पानी केवल जड़ क्षेत्र को भिगोता है।

टेरेसिंग

- टेरेसिंग एक ढलान पर बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी की कटाव को कम करने और गड्ढों के निर्माण को रोकने के लिए embankments या ridges का निर्माण है। यह पहाड़ी ढलानों की लंबाई को कम करता है।

मिट्टी पृथ्वी की भूमि की सतह को ढकती है और पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह खनिजों, जैविक सामग्री और खुली जगहों से मिलकर बनी होती है। मिट्टी में आदर्श रूप से लगभग 45% खनिज (रेत, कीचड़, मिट्टी), 5% जैविक पदार्थ, 25% हवा, और 25% पानी होना चाहिए ताकि पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल हो।

मिट्टी के विकास को प्रभावित करने वाले कारक

- माता सामग्री: चट्टान और खनिज जो मिट्टी की संरचना को प्रभावित करते हैं।

- जलवायु: वर्षा और तापमान जो आंशिक मौसम के कारण होते हैं।

- जीवित जीव: विभिन्न जीव जो पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं।

- टोपोग्राफी: स्थान की भौतिक विशेषताएँ जो मिट्टी के प्रोफाइल को प्रभावित करती हैं।

एक परिपक्व मिट्टी का प्रोफाइल, जिसमें O, A, E, B, और C क्षितिज होते हैं, समय के साथ संतुलन में पहुंचता है। इन क्षितिजों की संरचना भिन्न होती है, और सभी प्रोफाइल में सभी क्षितिज नहीं होते हैं।

मिट्टी के घटक

मिट्टी के प्रकार

- क्ले: बहुत बारीक कण, आसानी से संकुचित होते हैं, पानी के प्रति कम पारगम्यता।

- ग्रेवेल: चट्टान के टुकड़ों से बने मोटे कण।

- लोम: मिट्टी, बालू, सिल्ट और ह्यूमस का संतुलित मिश्रण, पोषक तत्वों में समृद्ध।

- बालू: सिल्ट की तुलना में मोटा, उन फसलों के लिए उपयुक्त जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है।

- सिल्ट: बालू और क्ले के बीच के बारीक कण, पानी द्वारा आसानी से परिवहन किया जा सकता है।

मिट्टी की बनावट और संरचना

- मिट्टी की बनावट का तात्पर्य बालू, सिल्ट और क्ले के सापेक्ष अनुपात से है, जबकि मिट्टी की संरचना मिट्टी के समूह में कणों की व्यवस्था है।

मिट्टियों के प्रकार

- सलाइन मिट्टियाँ: उच्च पानी-घुलनशील नमक सामग्री फसल वृद्धि को प्रभावित करती है।

- सोडिक मिट्टियाँ: सोडियम की प्रगति, जिसमें विनिमेय सोडियम प्रतिशत 15% से अधिक होता है।

- असिड मिट्टियाँ: विशेष रूप से निम्न pH, पोषक तत्वों की कमी का कारण बनती हैं।

- बालू की मिट्टियाँ: प्रमुखता से बालू होती है, जिसमें उच्च पारगम्यता दर होती है।

- अल्कलाइन मिट्टी: pH 7 से ऊपर, सूखे क्षेत्रों में सामान्य।

- कैल्केरियस मिट्टी: जुताई क्षेत्र और उप-मिट्टी में कंकर की नोडल्स होती हैं।

- अल्फिसोल: ग्रे से भूरे सतही क्षितिज वाली मिट्टियाँ, वन या सवाना वनस्पति के तहत बनी होती हैं।

- एरिडिसोल: खनिज मिट्टियाँ जो अरीडिक नमी व्यवस्था के साथ होती हैं, रेगिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती हैं।

मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाएँ

- लेटेराइजेशन: कठोर, ईंट जैसी क्षितिज वाली लेटेराइट मिट्टियों का निर्माण।

- ग्लाइजेशन: खराब जल निकासी की स्थिति के कारण ग्ली क्षितिज का विकास।

- सालिनाइजेशन: मिट्टियों में नमक का संचित होना, जो सूखे क्षेत्रों में सामान्य है।

- डिसालिनाइजेशन: मिट्टी के प्रोफाइल से अतिरिक्त घुलनशील नमक को निकालना।

- सोलेनाइजेशन या अल्कलाइजेशन: सोडियम आयनों का संचय, सोडिक मिट्टियों का निर्माण करता है।

- सोलोडाइजेशन या डिअल्कलाइजेशन: सोडियम आयनों का निष्कासन, जिसमें क्ले का फैलाव शामिल होता है।

मिट्टी से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे

रेगिस्तानकरण: मानव गतिविधियों या जलवायु परिवर्तन के कारण शुष्क या अर्ध-शुष्क भूमि में उत्पादक क्षमता में कमी।

नमकीनता: ऊपरी मिट्टी में घुलनशील लवणों का संचय, जो फसल वृद्धि को प्रभावित करता है।

जलभराव: मिट्टी का संतृप्त होना, जिससे जल स्तर में वृद्धि होती है।

अतिरिक्त जानकारी

- लोम मिट्टियाँ आमतौर पर रेतीली मिट्टियों की तुलना में अधिक पोषक तत्व और ह्यूमस रखती हैं।

- ऊपरी मिट्टी का रंग नाइट्रोजन की समृद्धि को दर्शाता है; भूरे या काले रंग की मिट्टी फसलों के लिए अच्छी होती है, जबकि ग्रे, पीले या लाल रंग की मिट्टी गरीब होती है।

मिट्टी कटाव के चरण

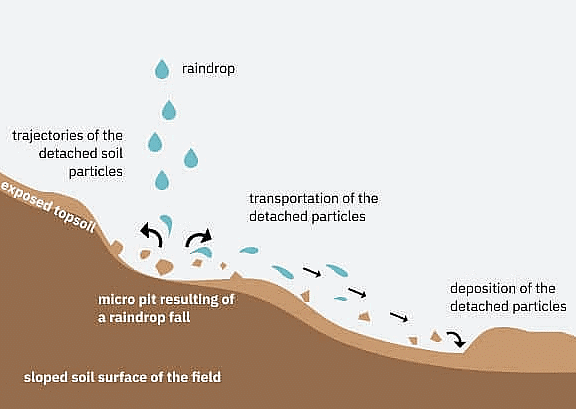

स्प्लैश कटाव

- स्प्लैश कटाव प्रारंभिक चरण को चिह्नित करता है, जो तब शुरू होता है जब वर्षा की बूंदें नंगे मिट्टी पर गिरती हैं, मिट्टी के संघों को तोड़ती हैं और व्यक्तिगत कणों को सतह पर छिड़कती हैं।

शीट कटाव

- शीट कटाव में वनस्पति-रहित भूमि पर एक पतली मिट्टी की परत का समान रूप से स्थानांतरण शामिल होता है। वर्षा की बूंदें मिट्टी के कणों को अलग करती हैं, जो बहाव में घुलकर नीचे की ओर ले जाई जाती हैं।

रिल कटाव

- रिल कटाव तब होता है जब शीट प्रवाह संकेंद्रित होते हैं, जिससे परिदृश्य पर स्पष्ट स्कॉरिंग दिखाई देती है। यह वर्षा की अवधि या तीव्रता में वृद्धि के साथ स्पष्ट हो जाता है।

गली कटाव

रिल क्षरण

- रिल क्षरण लगातार वर्षा की तीव्रता के साथ गली क्षरण में विकसित होता है, जिससे ऐसे क्षेत्र बनते हैं जो सामान्य उपकरणों से पार नहीं किए जा सकते।

एमोनिफिकेशन

- एमोनिफिकेशन उस अमोनिया के उत्पादन को संदर्भित करता है जो जैविक रूप से कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों के अपघटन के परिणामस्वरूप होता है।

सीमा फसल

- सीमा फसल में एक खेत या भूखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में फसलें उगाना शामिल होता है, जैसे आलू की खेती में सीमा फसल के रूप में सूरजमुखी का उपयोग।

सीमा पट्टी सिंचाई

- यह एक कुशल सिंचाई विधि है जो खेत को जलमग्न पट्टियों में विभाजित करती है, जो निकटता से उगाई गई फसलों के लिए उपयुक्त है।

एलीलोपैथी

- एलीलोपैथी एक पौधे के जड़ से विषाक्त पदार्थों के उत्सर्जन के माध्यम से दूसरे पौधे पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को संदर्भित करता है।

C:N अनुपात

- C:N अनुपात मिट्टी में कार्बनिक कार्बन के वजन का कुल नाइट्रोजन के साथ अनुपात दर्शाता है।

चेक बेसिन

- चेक बेसिन एक सिंचाई विधि है जो बिस्तरों और चैनलों का उपयोग करके पानी को रोकती है, जिससे एक तालाब बनता है।

हार्ड पैन

- हार्ड पैन मिट्टी के प्रोफाइल में एक अपरभेद्य परत होती है, जो लवण और मिट्टी जैसे सामग्रियों के संचय के कारण बनती है, जो जल निकासी को रोकती है।

विकास नियामक

विकास नियामक जैविक पदार्थ होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन और साइटोकिनिन, जो विकास प्रक्रियाओं के नियंत्रण में भाग लेते हैं।

हेलियोफाइट्स और साइओफाइट्स

- हेलियोफाइट्स सूर्य-प्रिय पौधे होते हैं (जैसे, चावल, गेहूं), जबकि साइओफाइट्स छाया-प्रिय पौधे होते हैं जिन्हें कम प्रकाश की आवश्यकता होती है।

हेलियोट्रोपिज़्म

- हेलियोट्रोपिज़्म पौधों के भागों का सूर्य की ओर गति करना है, जैसा कि सूरजमुखी में देखा जाता है।

जियोट्रोपिज़्म

- जियोट्रोपिज़्म गुरुत्वाकर्षण के प्रति विकास की गति है, जैसे कि मूँगफली का तना मिट्टी में प्रवेश करना।

हार्बीसाइड और इनसेक्टिसाइड

- हार्बीसाइड रसायन होते हैं जो अवांछित पौधों को मारने या रोकने के लिए उपयोग किए जाते हैं (जैसे, एट्राज़िन), जबकि इनसेक्टिसाइड रसायन होते हैं जो कीड़ों को मारने के लिए होते हैं (जैसे, एंडोसल्फ़ान)।

छिपी हुई भूख

- छिपी हुई भूख तब होती है जब पौधे दृश्य कमी के लक्षण नहीं दिखाते हैं लेकिन पोषक तत्वों की कमी का अनुभव करते हैं, जिससे उपज में कमी आती है।

ह्यूमस

- ह्यूमस एक भूरा या काला जैविक पदार्थ होता है जो आंशिक या पूरी तरह से सड़ने वाले पौधों या पशुओं के अवशेषों से बनता है, जो पोषक तत्व प्रदान करता है और मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है।

मल्चिंग

- मल्चिंग मिट्टी को पौधों के अवशेषों या प्लास्टिक फिल्म जैसे सामग्रियों से ढकने की प्रक्रिया है ताकि वाष्पीकरण को कम किया जा सके, जंगली घास की वृद्धि को रोका जा सके, और मिट्टी का तापमान बनाए रखा जा सके।

- पड्लिंग एक जुताई की प्रक्रिया है जो जलभराव की स्थिति में की जाती है ताकि हल के पैन के नीचे एक अपारदर्शी परत बनाई जा सके।

स्थानांतरण कृषि, सहायक कृषि, और निर्वाह कृषि

शिफ्टिंग खेती में अस्थायी फसल उगाने के लिए जंगलों को साफ करना शामिल है, जो मिट्टी की उर्वरता पर आधारित होता है। सहायक कृषि नदी किनारों पर स्थायी खेती है, जो इकट्ठा करने और शिकार करने के अलावा होती है। आहार कृषि केवल परिवार की आवश्यकताओं के लिए फसल उगाने को कहते हैं, न कि वाणिज्यिक रूप से।

मियावाकी विधि वन बनाने के लिए

मियावाकी विधि, जिसे अकिरा मियावाकी ने विकसित किया, घने स्थानीय जंगलों का निर्माण करने के लिए एक ही क्षेत्र में दर्जनों स्थानीय प्रजातियों को लगाकर किया जाता है। यह तेजी से पौधों की वृद्धि सुनिश्चित करता है और घनी रोपाई बनाता है, जो पहले तीन वर्षों के बाद रखरखाव-मुक्त हो जाती है।

चावल तीव्रीकरण प्रणाली (SRI)

SRI, जो 1980 के दशक में उभरी, तरीकों को संयोजित करता है जैसे नर्सरी प्रबंधन में परिवर्तन, पौधों के स्थानांतरण का समय, और पानी का प्रबंधन, ताकि चावल उत्पादन को तीव्र किया जा सके। यह 'कम से अधिक' के सिद्धांत का पालन करता है, कम पानी और घटित रासायनिक इनपुट के साथ उपज बढ़ाता है।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|