शंकर आईएएस सारांश: भारत की पशु विविधता - 3 | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

| Table of contents |

|

| मन - पशु संघर्ष |

|

| कारण: |

|

| प्रभाव: |

|

| निवारक रणनीतियाँ: |

|

| शमनकारी रणनीतियाँ: |

|

| क्या आप जानते हैं? |

|

| मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) के प्रबंधन के लिए सलाह |

|

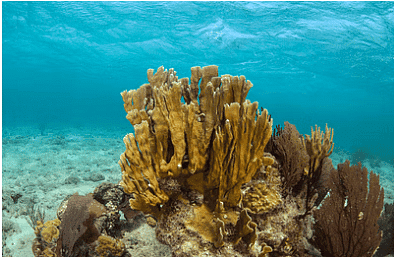

कोरल

फायर कोरल

फायर कोरल (Milleporidae) समुद्री जीव हैं जो हाइड्रोज़ोआन श्रेणी से संबंधित हैं, और ये असली कोरल्स की तुलना में जेलीफिश के अधिक निकट संबंधी हैं। फायर कोरल के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

- संपर्क पर संवेदनाएँ: फायर कोरल के संपर्क में आने पर व्यक्तियों को आमतौर पर जलने जैसी संवेदनाएँ होती हैं, जो जेलीफिश के डंक के समान होती हैं। इनसे बचने के लिए इन्हें संभालने में सावधानी बरतना आवश्यक है।

- आवास: फायर कोरल सामान्यतः धुंधले तटीय जल में पाए जाते हैं। ये सिल्टेशन के प्रति एक निश्चित स्तर की सहिष्णुता प्रदर्शित करते हैं, जिससे ये पर्यावरणीय स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रति अनुकूल हो जाते हैं। तटीय जल में उनकी उपस्थिति के बावजूद, ये स्पष्ट समुद्री स्थलों में भी पाए जा सकते हैं।

- वितरण: फायर कोरल का वितरण ऐसे क्षेत्रों में होता है जैसे कि इंडोनेशिया, पनामा का गुफा चिरिकी, और प्रशांत प्रांत। हालांकि, यह संकेत हैं कि वे कुछ क्षेत्रों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, पनामा, सिंगापुर, और थाईलैंड में विलुप्त हो सकते हैं।

- खतरे: फायर कोरल के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा सजावट और आभूषण व्यापार के लिए इनका संग्रह है। व्यापार उद्योग में इन जीवों की मांग उनकी जनसंख्या के लिए एक जोखिम उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त, फायर कोरल तापमान परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि, जिसमें समुद्री तापमान में वृद्धि शामिल है, ने कोरल रीफ में ब्लीचिंग घटनाओं का कारण बना है। तापमान में वृद्धि के प्रति यह संवेदनशीलता फायर कोरल के कई समुद्री क्षेत्रों से गायब होने में योगदान कर सकती है।

- स्थिति: चिंता का विषय है कि फायर कोरल मानव गतिविधियों जैसे संग्रहण और जलवायु परिवर्तन, विशेष रूप से वैश्विक तापमान से संबंधित ब्लीचिंग के संयुक्त प्रभावों के कारण अधिकांश समुद्री क्षेत्रों से पूरी तरह से गायब हो गए हैं।

फायर कोरल

आग के कोरल के खतरों और कमजोरियों को समझना इन समुद्री जीवों और उनके निवास स्थानों की पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है।

क्या काले गैंडे वास्तव में काले होते हैं? नहीं, काले गैंडे बिल्कुल भी काले नहीं होते हैं। यह प्रजाति संभवतः अपने नाम को सफेद गैंडे से अलग पहचान के रूप में या उस गहरे रंग की स्थानीय मिट्टी से प्राप्त करती है जो अक्सर कीचड़ में लोटने के बाद उनकी त्वचा पर होती है।

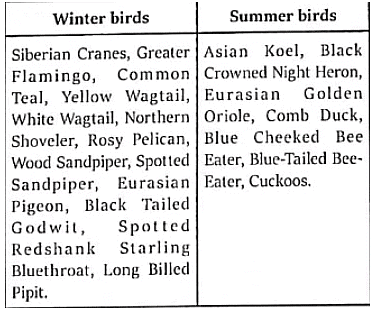

पक्षियों का प्रवास

प्रवास का अर्थ है पक्षियों का नियमित, पुनरावृत्त और चक्रीय मौसमी आंदोलन एक स्थान से दूसरे स्थान पर। प्रवास की दूरी छोटी दूरी से लेकर हजारों किलोमीटर तक हो सकती है। हालाँकि, इस अवधि के अंत में, पक्षी अंततः अपने मूल स्थान पर लौट आएंगे।

प्रवास के कारण:

- हानिकारक कारकों से बचने के लिए (अत्यधिक जलवायु परिस्थितियाँ)।

- खाने की कमी को प्रबंधित करने के लिए।

- पानी की कमी को प्रबंधित करने के लिए।

- बेहतर प्रजनन स्थितियों के लिए।

- सुरक्षित घोंसले के स्थानों के लिए कम प्रतिस्पर्धा।

प्रवासी पक्षी

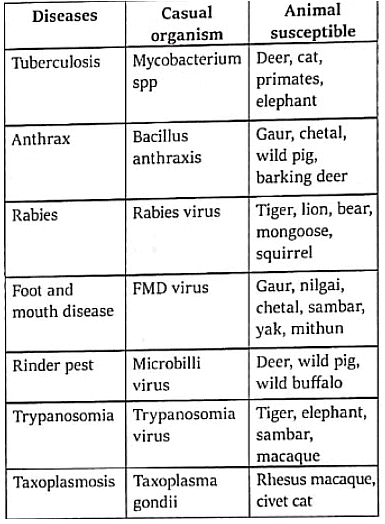

वन्यजीव रोग

विभिन्न जानवरों द्वारा उत्पन्न रोग

क्या आप जानते हैं? सभी पक्षियों के पास पंख होते हैं और पंख पक्षियों के लिए कई कार्य करते हैं। यह उन्हें गर्म रखता है, पंख के पंख उड़ान की अनुमति देते हैं और पूंछ के पंख स्टीयरिंग के लिए उपयोग होते हैं। पंखों का रंग पक्षी को छिपाने या साथी खोजने में मदद करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

प्रजातियों का विलुप्त होना

विलुप्त होने के विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है:

- निर्धारित प्रक्रियाएँ: इनमें एक कारण और प्रभाव होता है, जिसमें ग्लेशियरीकरण और मानव हस्तक्षेप जैसे वनों की कटाई शामिल हैं।

- संयोगात्मक प्रक्रियाएँ: इनमें अवसर और यादृच्छिक घटनाएँ शामिल होती हैं जो जीवित रहने और प्रजनन को प्रभावित करती हैं। उदाहरणों में अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन, भोजन की कमी, रोग, और प्रतिस्पर्धियों, शिकारी या परजीवियों की वृद्धि शामिल हैं। ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं या निर्धारित प्रभावों को जोड़ सकते हैं।

- इन प्रक्रियाओं का प्रभाव जनसंख्या के आकार और आनुवंशिक विविधता और लचीलापन की डिग्री पर निर्भर करता है।

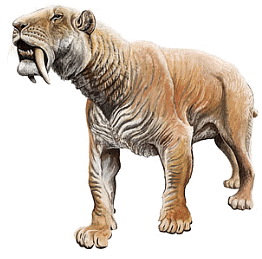

इन प्रक्रियाओं का प्रभाव जनसंख्या के आकार और आनुवंशिक विविधता और लचीलापन की डिग्री पर निर्भर करता है। शाबरो थोटेड टाइगर

आवास विखंडन के कारण प्रजातियों की विलुप्ति की संवेदनशीलता को बढ़ाने वाले लक्षणों में शामिल हैं:

- दुर्लभता या कम प्रचुरता।

- खराब फैलाव क्षमता।

- पारिस्थितिकी विशेषीकरण।

- अस्थिर जनसंख्या।

- उच्च ट्रॉफिक स्थिति, क्योंकि उच्च ट्रॉफिक स्तर पर रहने वाले जानवरों की जनसंख्या अक्सर छोटी होती है।

- कम वयस्क जीवित रहने की दर।

- जनसंख्या वृद्धि की कम अंतर्निहित दर।

शरीर के आकार, प्रजनन क्षमता, और आहार विशेषीकरण जैसे कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्राकृतिक विलुप्तियां:

- महाद्वीपों के स्थानांतरण, जलवायु परिवर्तन, टेक्टोनिक गतिविधि, और बढ़ी हुई ज्वालामुखी गतिविधि जैसे कारकों के कारण।

- उदाहरणों में लेट ऑर्डोविसियन वैश्विक हिमनद (439 मिलियन वर्ष पूर्व) और अतिरिक्त-पृथ्वी के प्रभाव से संबंधित लेट क्रेटेशियस विलुप्ति शामिल हैं।

- वाह्य पौधों में विलुप्ति अधिक क्रमिक रही है, अक्सर प्रतिस्पर्धात्मक विस्थापन या क्रमिक जलवायु परिवर्तन के कारण।

मेगालोडन

कृतिम विलुप्ति:

- हालांकि प्रजातियों का विलुप्त होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मानव-कारण वाली विलुप्तियां अब प्राकृतिक अनुमानों से अधिक दरों पर हो रही हैं।

- खतरे में सीधे कारण जैसे शिकार, संग्रह, पकड़ना, और उत्पीड़न शामिल हैं।

- अप्रत्यक्ष कारणों में आवास का नुकसान, संशोधन, विखंडन, और आक्रामक प्रजातियों का परिचय शामिल हैं।

इन कारकों को समझना जैव विविधता पर मानव गतिविधियों के प्रभाव को कम करने और आगे की प्रजातियों के नुकसान को रोकने के लिए संरक्षण प्रयासों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मन - पशु संघर्ष

यह जंगली जानवरों और लोगों के बीच बातचीत को संदर्भित करता है और इसके परिणामस्वरूप लोगों या उनके संसाधनों, या जंगली जानवरों या उनके आवास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह तब होता है जब वन्यजीवों की आवश्यकताएँ मानव जनसंख्या की आवश्यकताओं से ओवरलैप होती हैं, जिससे निवासियों और जंगली जानवरों को लागत का सामना करना पड़ता है।

कारण:

- मानव जनसंख्या वृद्धि

- भूमि उपयोग परिवर्तन

- प्रजातियों का आवास टुकड़ों में बंटना, हानि, और अवनति

- पशुधन जनसंख्या में वृद्धि और जंगली शाकाहारी जानवरों का प्रतिस्पर्धात्मक बहिष्कार

- इकोटूरिज्म में बढ़ती रुचि और प्रकृति आरक्षित स्थलों तक बढ़ती पहुँच

- जंगली शिकारियों की प्रचुरता और वितरण

- संरक्षण कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप जंगली जीवों की जनसंख्या में वृद्धि

- जलवायु कारक

- संयोगिक घटनाएँ (जैसे, आग)

प्रभाव:

- फसल क्षति

- पशुधन का शिकार

- लोगों को चोटें

- मानव जीवन की हानि

- संपत्ति को नुकसान

- जंगली जीवों को चोटें

- पशुओं की मृत्यु

- आवास का विनाश

निवारक रणनीतियाँ:

- कृत्रिम और प्राकृतिक अवरोध (भौतिक और जैविक)

- रक्षा

- वैकल्पिक उच्च-लागत पशुपालन प्रथाएँ

- स्थानांतरण: स्वैच्छिक मानव जनसंख्या पुनर्वास

- व्यवस्था प्रबंधन प्रणाली जो जंगली जीवों की कचरे तक पहुँच को सीमित करती है

शमनकारी रणनीतियाँ:

- प्रतिपूर्ति प्रणाली

- बीमा कार्यक्रम

- प्रोत्साहन कार्यक्रम

- समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन योजनाएँ (CBNRMS)

- नियंत्रित कटाई

- वैकल्पिक फसलों, शिकारियों, या जल बिंदुओं की वृद्धि

- जंगली जीवों का स्थानांतरण

- स्थानीय जनसंख्या के लिए संरक्षण शिक्षा

- जानकारी का बेहतर आदान-प्रदान।

क्या आप जानते हैं?

काला तेंदुआ एक अलग प्रजाति नहीं है। काले रंग का सामान्य गहरा होना एक पदार्थ मेलानिन की अत्यधिक उपस्थिति के कारण होता है, जो वर्णकता को बढ़ाता है। मेलानिन का उत्पादन उस समय बढ़ता है जब उच्च तापमान, आर्द्रता और कम रोशनी का संयोजन होता है। काले और सामान्य रंग के शावक एक ही गर्भ में उत्पन्न हो सकते हैं।

मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) के प्रबंधन के लिए सलाह

यह सलाह राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए मानव-वन्यजीव संघर्ष स्थितियों से निपटने के लिए निर्देश देती है और त्वरित अंतर्विभागीय समन्वित क्रियाओं, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अपनाने, अवरोधों का निर्माण, समर्पित सर्कल-वार नियंत्रण कक्ष टोल-फ्री हॉटलाइन नंबरों के साथ, हॉटस्पॉट की पहचान, और सुधारित पशु पालन की विशेष योजनाओं का गठन और कार्यान्वयन की मांग करती है।

यह सलाह ग्राम पंचायतों को समस्याग्रस्त जंगली जानवरों से निपटने के लिए सशक्त बनाने की कल्पना करती है, जैसा कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) (b) में उल्लेखित है।

घटना के 24 घंटे के भीतर पीड़ित/परिवार को अंतरिम राहत के रूप में एक्स-ग्रेटिया का एक भाग का भुगतान।

HWC के कारण फसल क्षति के लिए फसल मुआवजे के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत अतिरिक्त कवरेज का उपयोग करना और वन क्षेत्रों में चारा और जल स्रोतों को बढ़ाना कुछ प्रमुख कदम हैं जो HWC को कम करने के लिए योजनाबद्ध हैं।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|