स्पेक्ट्रम सारांश: उग्र राष्ट्रवाद का युग (1905-1909) | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

सैन्यवादी राष्ट्रवाद का विकास

1890 के दशक में राजनीतिक गतिविधियों के प्रति एक सैन्यवादी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का एक कट्टर प्रवृत्ति उभरने लगी और 1905 तक यह एक ठोस रूप ले लिया। इस प्रवृत्ति के साथ, एक क्रांतिकारी धारा भी विकसित हुई।

ब्रिटिश शासन की असली प्रकृति की पहचान

- 1892: भारतीय परिषद अधिनियम की आलोचना की गई क्योंकि यह राष्ट्रीयताओं को संतुष्ट नहीं कर सका।

- 1897: नातू भाइयों को बिना मुकदमे के निर्वासित किया गया और तिलक तथा अन्य को राजद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया।

- 1898: IPC धारा 124 A के तहत दमनकारी कानूनों को IPC धारा 156 A के तहत नए प्रावधानों के साथ और बढ़ाया गया।

- 1899: कोलकाता निगम में भारतीय सदस्यों की संख्या को कम किया गया।

- 1904: आधिकारिक रहस्य अधिनियम ने प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया।

- 1904: भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ने विश्वविद्यालयों पर सरकार के नियंत्रण को बढ़ाया।

आत्म-विश्वास और आत्म-सम्मान का विकास

- आत्म-प्रयास में बढ़ती आस्था थी।

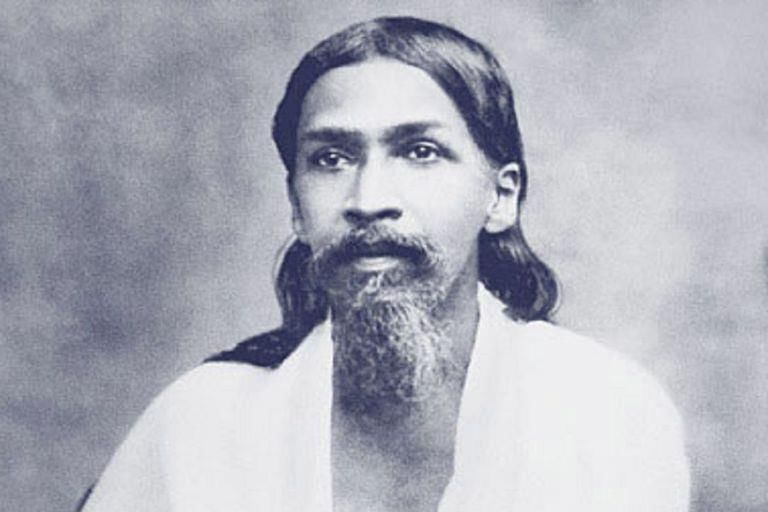

- तिलक, औरोबिंदो, और बिपिन चंद्र पाल ने बार-बार राष्ट्रीयताओं से भारतीय लोगों के चरित्र और क्षमताओं पर भरोसा रखने का आग्रह किया।

- एक भावना विकसित होने लगी कि जनता को औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ संघर्ष में शामिल होना चाहिए क्योंकि वे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशाल बलिदान करने में सक्षम थे।

शिक्षा का विकास

- शिक्षा के प्रसार ने जहां एक ओर जनसाधारण में जागरूकता बढ़ाई, वहीं दूसरी ओर शिक्षित वर्ग में बढ़ती बेरोजगारी और अध बेरोजगारी ने गरीबी और उपनिवेशी शासन के तहत देश की अर्थव्यवस्था की अविकसित स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया।

अंतरराष्ट्रीय प्रभाव

- 1868 के बाद जापान की उल्लेखनीय प्रगति और औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरना भारतीयों की आँखें खोलने के लिए पर्याप्त था कि आर्थिक प्रगति संभव है, यहां तक कि एक एशियाई देश में भी, बिना किसी बाहरी सहायता के।

- इथियोपियाई सेना द्वारा इतालवी सेना की हार (1896), बूर युद्ध (1899-1902) जिसमें ब्रिटिशों को हार का सामना करना पड़ा, और जापान की रूस पर जीत (1905) ने यूरोपीय अजेयता के मिथकों को तोड़ दिया।

बूर युद्ध

- जापान की उल्लेखनीय प्रगति के बाद 1868 में और औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरने से भारतीयों को यह एहसास हुआ कि आर्थिक प्रगति संभव है, यहां तक कि एक एशियाई देश में भी, बिना किसी बाहरी सहायता के।

पश्चिमीकरण के प्रति प्रतिक्रिया

- नई नेतृत्व ने अत्यधिक पश्चिमीकरण का कड़ा नियंत्रण महसूस किया और भारतीय राष्ट्रीय पहचान को ब्रिटिश साम्राज्य में डुबोने की उपनिवेशी योजनाओं का अनुमान लगाया।

- नई नेतृत्व की बौद्धिक और नैतिक प्रेरणा भारतीय थी।

- स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे बौद्धिकों ने अपने बलशाली और स्पष्ट तर्कों से कई युवा राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया, भारत के अतीत को ब्रिटिश विचारकों की तुलना में उज्जवल रंगों में चित्रित किया।

संविधानिक नेताओं की उपलब्धियों से असंतोष

कांग्रेस के भीतर युवा तत्व 1906-1916 के दौरान मॉडरेट्स की उपलब्धियों से असंतुष्ट थे। उन्होंने शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन के तरीकों, जिन्हें सामान्यतः "तीन पी"—प्रार्थना, याचिका, और विरोध—के रूप में जाना जाता है, की कड़ी आलोचना की और इन तरीकों को "राजनीतिक भिक्षाटन" के रूप में वर्णित किया।

कर्ज़न की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ

- कर्ज़न के भारत में सात वर्ष के शासन ने भारतीय मन में एक तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न की, जो मिशनों, आयोगों और चूक से भरा हुआ था।

- उन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया, और भारतीय राष्ट्रवादियों और बुद्धिजीवियों का अपमान करते हुए उनकी गतिविधियों को "गैस छोड़ने" के रूप में वर्णित किया। उन्होंने सामान्यतः भारतीय चरित्र का अपमान किया।

एक उग्र विचारधारा का अस्तित्व

- विदेशी शासन के प्रति घृणा; चूंकि इससे कोई आशा नहीं मिल सकती, भारतीयों को अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं निकालना चाहिए;

- स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य होना चाहिए;

- प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई की आवश्यकता;

- जनता की क्षमता की कमी पर विश्वास ताकि वे प्राधिकरण को चुनौती दे सकें।

- व्यक्तिगत बलिदान की आवश्यकता और एक सच्चे राष्ट्रवादी को इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।

प्रशिक्षित नेतृत्व का उदय

नई नेतृत्व ने उस विशाल संभावनाओं का उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जो जन masses के पास थी और जैसा कि उग्र राष्ट्रवादी सोचते थे, वे इसे व्यक्त करने के लिए तैयार थे। इस जन ऊर्जा को बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन के दौरान एक रिलीज मिला, जो स्वदेशी आंदोलन के रूप में आकार ले लिया।

- नई नेतृत्व ने उस विशाल संभावनाओं का उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जो जन masses के पास थी और जैसा कि उग्र राष्ट्रवादी सोचते थे, वे इसे व्यक्त करने के लिए तैयार थे।

स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन

स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति ब्रिटिश निर्णय के खिलाफ प्रारंभ किए गए आंदोलन में हुई, जिसका उद्देश्य बंगाल के विभाजन का विरोध करना था।

बंगाल का विभाजन लोगों को विभाजित करने के लिए

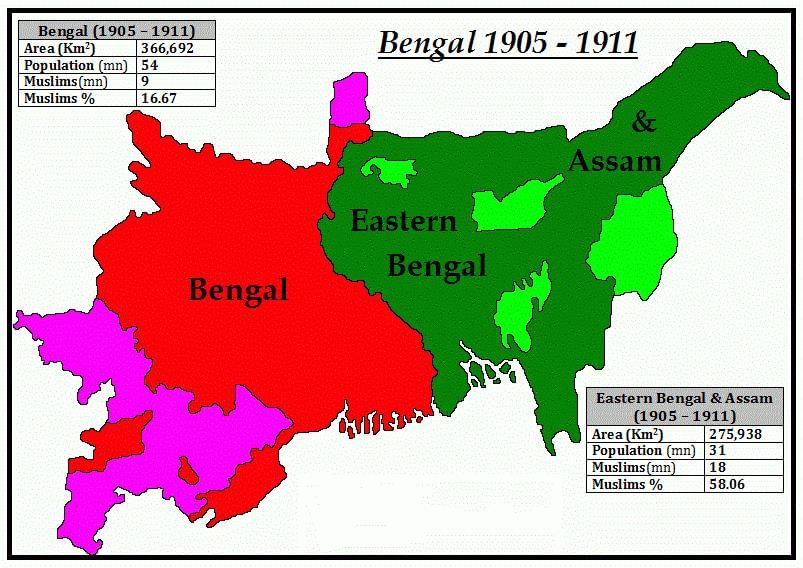

- ब्रिटिश सरकार के बंगाल के विभाजन का निर्णय दिसंबर 1903 में सार्वजनिक किया गया। विचार था कि दो प्रांत होंगे: बंगाल, जिसमें पश्चिम बंगाल के साथ-साथ बिहार और उड़ीसा के प्रांत शामिल होंगे, और पूर्वी बंगाल और असम। बंगाल ने कोलकाता को अपनी राजधानी बनाए रखा, जबकि ढाका पूर्वी बंगाल की राजधानी बन गई।

मोडरेट्स के तहत विभाजन विरोधी अभियान (1903-05)

- उदाहरण के लिए, सरकार के प्रति याचिकाएँ, सार्वजनिक बैठकें, ज्ञापन, और हिटाबादी, संजीबानी और बंगाली जैसे पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार किया गया। उनका उद्देश्य भारत और इंग्लैंड में शिक्षित जनमत के माध्यम से सरकार पर पर्याप्त दबाव डालना था ताकि बंगाल के अन्यायपूर्ण विभाजन को लागू होने से रोका जा सके।

- सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की। 7 अगस्त 1905 को, कोलकाता टाउनहॉल में एक विशाल बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पारित होने के साथ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905, वह दिन जब विभाजन औपचारिक रूप से लागू हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 'अमर सोनार बांग्ला', वर्तमान बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत, रवींद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित था।

कांग्रेस की स्थिति

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो 1905 में गोकले की अध्यक्षता में आयोजित हुई, ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किए: (i) बंगाल के विभाजन और कर्ज़न की प्रतिक्रियावादी नीतियों की निंदा करना, और (ii) बंगाल के खिलाफ विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना। एक बड़ा कदम उस कांग्रेस सत्र में उठाया गया जो 1906 में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में आयोजित हुआ, जिसमें यह घोषित किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य “स्वराज्य” या आत्म-शासन है।

उग्रवादी नेतृत्व के अंतर्गत आंदोलन

इसके लिए तीन कारण थे:

- मॉडरेट नेतृत्व वाला आंदोलन परिणाम देने में असफल रहा।

- दोनों बंगाल की सरकारों की विभाजनकारी रणनीतियों ने राष्ट्रवादियों को कड़वा बना दिया।

- सरकार ने दमनकारी उपायों का सहारा लिया।

उग्रवादी कार्यक्रम ने स्वदेशी और बहिष्कार के अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध का आह्वान किया। जैसे कि औरोबिंदो ने कहा, इसका उद्देश्य था “वर्तमान परिस्थितियों के तहत प्रशासन को असंभव बनाना संगठित रूप से ऐसा कुछ करने से इनकार करके जो न तो ब्रिटिश वाणिज्य को देश के शोषण में मदद करे और न ही ब्रिटिश अधिकारियों को इसके प्रशासन में।” 'राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की जीवन-शक्ति है,” औरोबिंदो ने घोषणा की।

संघर्ष के नए रूप

- विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सार्वजनिक बैठकें, और जुलूस।

- स्वयंसेवकों या 'समितियों' का गठन - अश्विनी कुमार दत्ता की स्वदेश बंधव समिति जैसे समितियाँ जन आंदोलन के एक बहुत लोकप्रिय और शक्तिशाली साधन के रूप में उभरीं। तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में, वी.ओ. चिदंबरम पिल्लाई, सुभ्रमण्यम शिवा, और कुछ वकीलों ने स्वदेशी संगम का गठन किया, जिसने स्थानीय जन masses को प्रेरित किया।

- पारंपरिक लोकप्रिय त्योहारों और मेलों का नवोन्मेषी उपयोग।

- आत्म-निर्भरता पर जोर।

- स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम - बंगाल नेशनल कॉलेज, जो टैगोर के शांतिनिकेतन से प्रेरित था, का गठन किया गया, जिसमें औरोबिंदो घोष प्राचार्य थे। 15 अगस्त, 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया ताकि एक शिक्षा प्रणाली - साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी - राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत व्यवस्थित की जा सके।

- स्वदेशी या स्वदेशी उद्यम - वी.ओ. चिदंबरम पिल्लाई का एक राष्ट्रीय शिपबिल्डिंग उद्यम - स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी - तुतिकोरिन में।

- सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभाव - तमिलनाडु में, सुभ्रमण्यम भारती ने सुदेश गीतम लिखा। चित्रकला में, अभानिंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला दृश्य पर विक्टोरियन प्राकृतिकवाद के प्रभुत्व को तोड़ा और अजंता, मुग़ल, और राजपूत चित्रकला से प्रेरणा ली। नंदलाल बोस, जिन्होंने भारतीय कला पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी, भारतीय समाज द्वारा स्थापित ओरिएंटल आर्ट की पहली छात्रवृत्ति के प्राप्तकर्ता थे, जिसे 1907 में स्थापित किया गया था।

जन भागीदारी की सीमा

छात्रों की भागीदारी बंगाल, महाराष्ट्र, विशेष रूप से पुणे और दक्षिण के कई हिस्सों—गुंटूर, मद्रास, सेलेम में दिखाई दी। महिलाएं राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्वदेशी आंदोलन की प्रकृति, जिसमें नेताओं ने प्रेरणा के लिए हिंदू त्योहारों और देवियों को बुलाया, ने मुसलमानों को बाहर रखने की प्रवृत्ति दिखाई। सितंबर 1905 में, बर्न कंपनी, हावड़ा के 250 से अधिक बंगाली क्लर्कों ने अपमानजनक कार्य विनियमन के खिलाफ विरोध में काम छोड़ दिया।

स्वदेशी आंदोलन

- जुलाई 1906 में, पूर्वी भारतीय रेलवे के श्रमिकों की हड़ताल ने रेलवे श्रमिकों का एक संघ बनाने का परिणाम दिया।

- 1906 और 1908 के बीच, जूट मिलों में हड़तालें बहुत आम थीं, सुब्रमणिया शिवा और चिदंबरम पिल्लई ने एक विदेशी स्वामित्व वाले कपास मिल में तुतिकोरिन और तिरुनेलवेली में हड़तालों का नेतृत्व किया।

- रावलपिंडी (पंजाब) में, शस्त्रागार और रेलवे श्रमिकों ने हड़ताल की।

- बंगाल की एकता और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय पहल आंदोलन देश के कई हिस्सों में आयोजित किए गए।

विभाजन का निरसन

- निरसन मुस्लिम राजनीतिक अभिजात वर्ग के लिए एक कड़वा झटका था। यह भी तय किया गया कि राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा।

स्वदेशी आंदोलन का मूल्यांकन

- यह आंदोलन एक प्रभावी संगठन या पार्टी संरचना बनाने में विफल रहा। इसने एक पूरे तकनीकी श्रृंखला का निर्माण किया, जो बाद में गांधीवादी राजनीति से जुड़ी— गैर-योगदान, निष्क्रिय प्रतिरोध, ब्रिटिश जेलों में भरना, सामाजिक सुधार, और निर्माण कार्य—लेकिन इन तकनीकों को एक अनुशासित फोकस नहीं दिया।

- 1908 तक अधिकांश नेता या तो गिरफ्तार हो चुके थे या निर्वासित हो चुके थे, और आरोबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल सक्रिय राजनीति से रिटायर हो गए थे, जिससे आंदोलन नेता-रहित हो गया।

- नेताओं के बीच आंतरिक झगड़े, जो सूरत विभाजन (1907) से बढ़ गए थे, ने आंदोलन को बहुत नुकसान पहुँचाया।

- यह आंदोलन लोगों को जगाने में सफल रहा लेकिन नई ऊर्जा का उपयोग करने या लोकप्रिय नाराजगी का व्यक्त करने के नए रूप खोजने में असफल रहा।

- यह आंदोलन ज्यादातर उच्च और मध्य वर्ग और जमींदारों तक सीमित रहा और किसानों तक पहुँचने में असफल रहा।

- गैर-योगदान और निष्क्रिय प्रतिरोध केवल विचार बने रहे।

- किसी भी जन-आधारित आंदोलन को लंबे समय तक उच्च पिच पर बनाए रखना कठिन है।

आंदोलन एक मोड़ का बिंदु

यह एक "आगे की छलांग" साबित हुआ, कई तरीकों से। पहले न छुए गए क्षेत्र—छात्र, महिलाएँ, श्रमिक, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के कुछ वर्ग—ने भाग लिया। राष्ट्रीय आंदोलन के सभी प्रमुख रुझान, जैसे कि रूढ़िवादी मध्यमता से राजनीतिक चरमपंथ, क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रारंभिक समाजवाद, याचिकाएँ और प्रार्थनाएँ से निष्क्रिय प्रतिरोध और असहयोग, स्वदेशी आंदोलन के दौरान उभरे। आंदोलन की समृद्धि केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह कला, साहित्य, विज्ञान और उद्योग को भी समाहित करता था। लोग नींद से जागरूक हुए और अब उन्होंने साहसी राजनीतिक दृष्टिकोण लेना और नए प्रकार के राजनीतिक कार्यों में भाग लेना सीखा। स्वदेशी अभियान ने उपनिवेशी विचारों और संस्थाओं की प्रभुत्व को कमजोर कर दिया। भविष्य का संघर्ष प्राप्त अनुभव से भारी मात्रा में लाभ उठाने वाला था।

- राष्ट्रीय आंदोलन के सभी प्रमुख रुझान, जैसे कि रूढ़िवादी मध्यमता से राजनीतिक चरमपंथ, क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रारंभिक समाजवाद, याचिकाएँ और प्रार्थनाएँ से निष्क्रिय प्रतिरोध और असहयोग, स्वदेशी आंदोलन के दौरान उभरे।

मध्यम विधियाँ चरमपंथी तरीकों के लिए स्थान छोड़ती हैं

- मध्यम लोग अपनी उपयोगिता से बाहर हो चुके थे और उनकी याचिकाएँ और भाषणों की राजनीति पुरानी हो गई थी।

- उनकी राजनीति की शैली के लिए युवा पीढ़ी का समर्थन प्राप्त करने में विफलता।

- जनसाधारण के बीच काम करने में असफलता का अर्थ था कि उनके विचारों ने जनसाधारण में जड़ नहीं पकड़ी।

- चरमपंथी विचारधारा और इसके कार्य करने के तरीकों में भी निरंतरता की कमी थी। इसके समर्थक खुले सदस्य और गुप्त समर्थकों से लेकर किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा के खिलाफ थे।

सूरत की ओर बढ़ना

- दिसंबर 1905 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वाराणसी सत्र, जिसकी अध्यक्षता गोखले ने की।

- बंगाल के विभाजन और कर्ज़न की प्रतिक्रियावादी नीतियों की निंदा करते हुए एक अपेक्षाकृत हल्का प्रस्ताव पारित किया गया और बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार कार्यक्रम का समर्थन किया गया।

- दिसंबर 1906 में कांग्रेस का कोलकाता सत्र: मध्यमार्गी चाहते थे कि बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखा जाए और विदेशी कपड़े और शराब के बहिष्कार तक।

- कट्टरपंथी चाहते थे कि आंदोलन को देश के सभी हिस्सों में ले जाया जाए और इसके दायरे में सभी प्रकार के संघों को शामिल किया जाए।

विभाजन की प्रक्रिया

- विभाजन अनिवार्य हो गया, और कांग्रेस अब मध्यमार्गियों द्वारा नियंत्रित थी जिन्होंने इस लक्ष्य के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दोहराने में कोई समय नहीं गंवाया कि वे केवल संवैधानिक तरीकों का उपयोग करके ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर आत्म-शासन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।

सरकार का दमन

- विद्रोही बैठकें अधिनियम, 1907; भारतीय समाचार पत्र (अपराधों के लिए उकसाना) अधिनियम, 1908; आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1908; और भारतीय प्रेस अधिनियम, 1910।

- टिलक, मुख्य कट्टरपंथी नेता, को 1909 में राजद्रोह के लिए मुकदमा चलाया गया क्योंकि उन्होंने 1908 में अपने केसरी में लिखा था कि बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा मुजफ्फरपुर में एक बम फेंका गया था।

- 30 अप्रैल 1908 को, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में एक गाड़ी पर बम फेंका, जिसका उद्देश्य मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड को मारना था। खुदीराम बोस भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारतीय ब्रिटिश शासन का विरोध किया। (i) उन्हें 19 वर्ष की आयु में मृत्यु की सजा सुनाई गई, जिससे वह भारत के सबसे युवा क्रांतिकारियों में से एक बन गए। (ii) खुदीराम को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई।

- किंग्सफोर्ड को मारने का पहला प्रयास हेमचंद्र द्वारा निर्मित एक पुस्तक बम के रूप में हुआ था।

- भारतीय क्रांतिकारी प्रफुल्ल चंद्र चाकी भी खुदीराम बोस के साथ मुजफ्फरपुर बम मामले से जुड़े थे।

सरकार की रणनीति

- सरकार के दृष्टिकोण में, उदारवादी (Moderates) अभी भी एक विरोधी साम्राज्यवादी बल का प्रतिनिधित्व करते थे, जो मुख्यतः देशभक्त और उदार बौद्धिकों से मिलकर बना था।

- नीति थी कि उन्हें (जॉन मोरले—राज्य सचिव) गाजर और छड़ी की नीति के तहत तौला जाए।

- इसे दमन, समझौता, और दबाव की तीन-तरफा दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

- पहले चरण में, चरमपंथियों (Extremists) को हल्के से दमन किया जाना था।

- दूसरे चरण में, उदारवादियों को कुछ छूट के माध्यम से मनाने की योजना थी।

- सूरत विभाजन (Surat split) ने सुझाव दिया कि गाजर और छड़ी की नीति ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को समृद्ध लाभ दिए हैं।

दूसरे चरण में, उदारवादियों को कुछ छूट के माध्यम से मनाने की योजना थी।

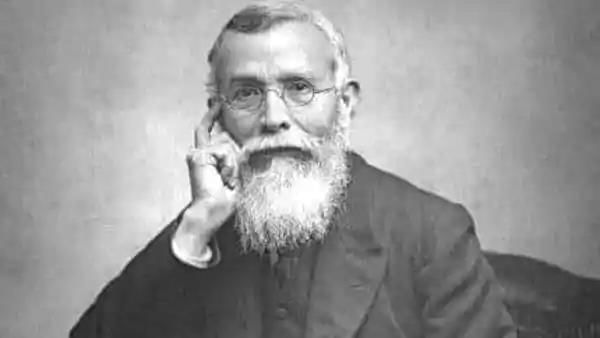

मोरले-मिंटो सुधार—1909

मिंटो बाएं और मोरले दाएं

- अक्टूबर 1906 में, एक समूह मुस्लिम अभिजात वर्ग का, जिसे सिमला प्रतिनिधिमंडल कहा जाता है, अग़ा ख़ान के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से मिला और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की।

- उसी समूह ने जल्दी ही मुस्लिम लीग पर कब्जा कर लिया, जिसे पहले नवाब सलीमुल्लाह ने ढाका में नवाब मोहसिन-उल-मुल्क और नवाब वकार-उल-मुल्क के साथ दिसंबर 1906 में शुरू किया था।

सुधार

- मोरले-मिंटो (या मिंटो-मोरले) सुधारों को 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में अनुवादित किया गया।

- भारत में परिषदों के अनौपचारिक सदस्यता के लिए चुनावी सिद्धांत को मान्यता दी गई।

- भारतीयों को विभिन्न विधायी परिषदों के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई, हालांकि वर्ग और समुदाय के आधार पर।

- पहली बार, केंद्रीय परिषद के लिए मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन स्थापित किया गया—यह भारत के लिए एक अत्यंत हानिकारक कदम था।

- साम्राज्यात्मक विधायी परिषद और प्रांतीय विधायी परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।

- प्रांतीय परिषदों में, एक अनौपचारिक बहुमत पेश किया गया, लेकिन चूंकि इनमें से कुछ अनौपचारिक सदस्य नामित थे और निर्वाचित नहीं थे, इसलिए संपूर्ण अनिर्वाचित बहुमत बना रहा।

- सुमित सरकार के अनुसार, साम्राज्यात्मक विधायी परिषद में कुल 69 सदस्यों में से 37 अधिकारी और 32 अनौपचारिक सदस्यों में से 5 नामित होने थे।

- 27 निर्वाचित अनौपचारिक सदस्यों में से 8 सीटें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन के तहत आरक्षित थीं (यहां केवल मुसलमान मुसलमान उम्मीदवारों के लिए वोट डाल सकते थे), जबकि 4 सीटें ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए, 2 जमींदारों के लिए, और 13 सीटें सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत आती थीं।

- निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने थे। स्थानीय निकाय एक निर्वाचन कॉलेज का चुनाव करेंगे, जो फिर प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव करेगा, जो फिर केंद्रीय विधायिका के सदस्यों का चुनाव करेंगे।

- मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन के अलावा, उनकी जनसंख्या की ताकत के अनुसार प्रतिनिधित्व किया गया।

- इसके अलावा, मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय योग्यता हिंदुओं की तुलना में कम रखी गई।

- केंद्र और प्रांतों में विधायिकाओं के अधिकारों को बढ़ाया गया और अब विधायिकाएं प्रस्ताव पारित कर सकती थीं (जो स्वीकार किए जा सकते हैं या नहीं), प्रश्न पूछ सकती थीं और बजट में अलग-अलग आइटम पर मतदान कर सकती थीं क्योंकि संपूर्ण बजट पर मतदान नहीं किया जा सकता था।

- एक भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया जाना था (सत्येंद्र सिन्हा को 1909 में पहले भारतीय के रूप में नियुक्त किया गया)।

मूल्यांकन

- लॉर्ड मॉरले ने कहा, "यदि यह कहा जा सकता है कि सुधारों का यह अध्याय सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में संसदीय प्रणाली की स्थापना की ओर ले गया, तो मैं, एक व्यक्ति के रूप में, इससे कोई संबंध नहीं रखना चाहूंगा।" चुनाव की प्रणाली बहुत अप्रत्यक्ष थी और इसने "कई चलनी के माध्यम से विधायकों के प्रवेश" का आभास दिया। 1909 के सुधारों ने देश के लोगों को जो दिया, वह वास्तविकता के बजाय एक छाया थी। लोगों ने आत्म-शासन की मांग की थी लेकिन उन्हें जो मिला वह ''दयालु तानाशाही'' था।

विषय "सक्रिय राष्ट्रवाद का युग" पर अपनी जानकारी का परीक्षण करने के लिए, नीचे दिए गए परीक्षण का प्रयास करें:

- स्पेक्ट्रम टेस्ट: सक्रिय राष्ट्रवाद का युग (1905-1909)

|

198 videos|620 docs|193 tests

|