स्पेक्ट्रम सारांश: नवजात राष्ट्र के सामने चुनौतियाँ | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

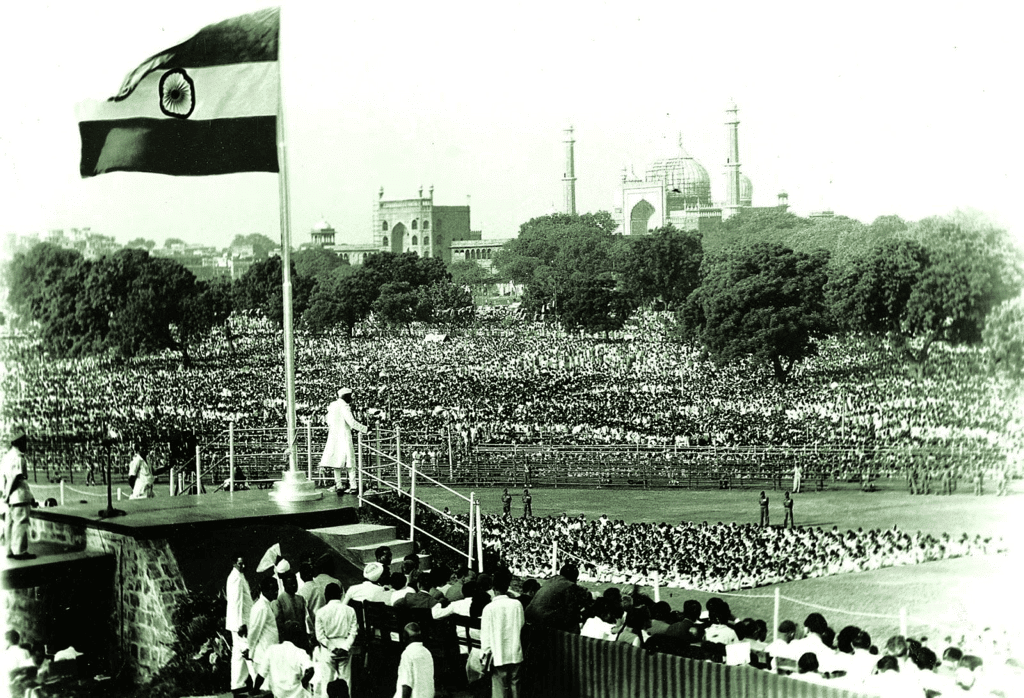

स्वतंत्र भारत का पहला दिन

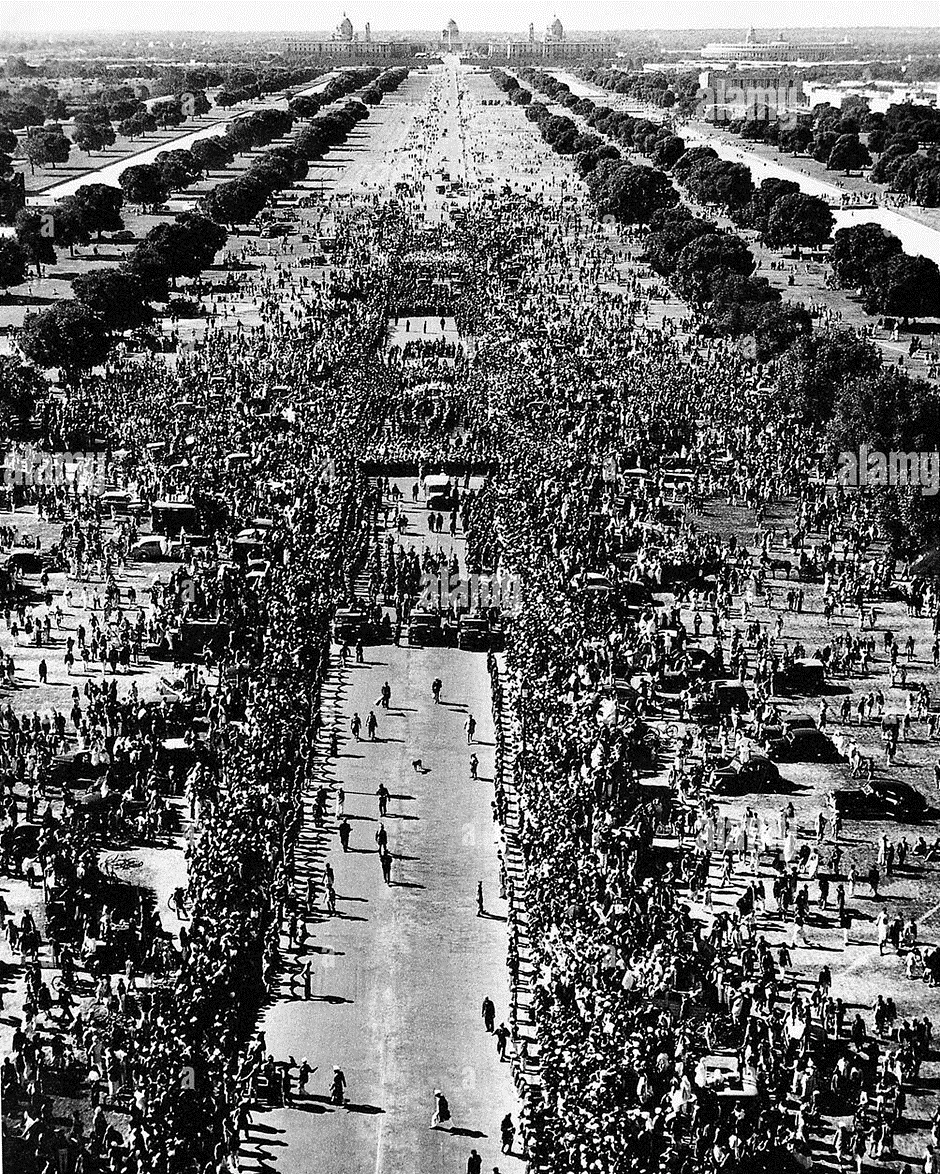

- 15 अगस्त 1947 को, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

- भारत की संविधान सभा 14 अगस्त 1947 को रात 11 बजे मिली। राजेंद्र प्रसाद ने सत्र की अध्यक्षता की।

- गवर्नर-जनरल और मंत्रियों ने शपथ ली।

- जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और उन्हें 15 अन्य सदस्यों ने सहारा दिया।

- सरदार पटेल दिसंबर 1950 में अपनी मृत्यु तक उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे।

- लॉर्ड माउंटबेटन, और बाद में सी. राजगोपालाचारी, 26 जनवरी 1950 तक गवर्नर-जनरल के रूप में कार्य करते रहे, जब भारत एक गणराज्य बना और राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना गया।

हालांकि, स्वतंत्र भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ

- तत्कालीन चुनौतियाँ

- राजसी राज्यों का क्षेत्रीय और प्रशासनिक एकीकरण: यह एक पहेली के विभिन्न टुकड़ों को एक साथ लाने के समान है। हमारे देश को एक पहेली के रूप में कल्पना करें, और कुछ टुकड़े अलग-अलग राज्य हैं। क्षेत्रीय और प्रशासनिक एकीकरण का अर्थ है इन राज्यों को एक साथ लाना और यह व्यवस्थित करना कि वे एक राष्ट्र के रूप में कैसे काम करेंगे।

- साम्प्रदायिक दंगे: साम्प्रदायिक दंगे वे बड़े झगड़े हैं जो विभिन्न समुदायों या धर्मों से संबंधित लोगों के बीच होते हैं। इन झगड़ों को रोकना महत्वपूर्ण है ताकि सभी सुरक्षित रहें और सभी समुदायों के बीच सामंजस्य बना रहे।

- पाकिस्तान से प्रवासित लगभग 60 लाख शरणार्थियों का पुनर्वास: यह लगभग 60 लाख लोगों की मदद करने और उन्हें बसाने के बारे में है जिन्हें पाकिस्तान में अपने घर छोड़कर भारत आना पड़ा। पुनर्वास का अर्थ है उन्हें घर, नौकरी और नए जीवन की शुरुआत के लिए सहायता प्रदान करना।

- भारत में रहने वाले मुस्लिमों और पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिमों को साम्प्रदायिक गिरोहों से सुरक्षा: यह सुनिश्चित करने के समान है कि सभी, विशेष रूप से मुस्लिम, उन लोगों के समूहों से सुरक्षित रहें जो धर्म के आधार पर संघर्ष उत्पन्न करना चाहते हैं। इसमें भारत में रहने वाले मुस्लिमों और उन लोगों की सुरक्षा शामिल है जो पाकिस्तान जा सकते हैं।

- पाकिस्तान के साथ युद्ध से बचना: यह शांतिपूर्ण समाधान खोजने और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ झगड़ों या युद्ध में न पड़ने के प्रयास के बारे में है। यह लड़ने के बजाय बात करने और बातचीत करने का चुनाव करने के समान है।

- कम्युनिस्ट विद्रोह: कम्युनिस्ट विद्रोह का अर्थ उन समूहों के साथ चुनौतियों या संघर्षों का सामना करना है जो कुछ राजनीतिक मान्यताओं का पालन करते हैं। इन मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से संबोधित करना और सभी के लिए काम करने वाले समाधान खोजना महत्वपूर्ण है।

मध्यमकालीन चुनौतियाँ

- भारत के लिए संविधान का निर्माण: इस बात की आवश्यकता थी कि एक नियमों का सेट या मार्गदर्शिका बनाई जाए जो बताती है कि हमारे देश का संचालन कैसे किया जाना चाहिए। इसमें लोगों के अधिकार और जिम्मेदारियाँ, नेताओं का चयन कैसे किया जाता है, और वे मूलभूत सिद्धांत शामिल हैं जिन्हें सभी को पालन करना चाहिए।

- प्रतिनिधि, लोकतांत्रिक, और नागरिक स्वतंत्रता वाले राजनीतिक आदेश का निर्माण: यह एक सरकार प्रणाली बनाने के बारे में है जहां लोग प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो पूरे देश के लिए निर्णय लेते हैं। यह लोकतांत्रिक है क्योंकि हर किसी को इन प्रतिनिधियों को चुनने में एक आवाज होती है। "नागरिक स्वतंत्रता" का अर्थ है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा की जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि लोग अपने विचार व्यक्त करने और कुछ सीमाओं के भीतर निर्णय लेने की स्वतंत्रता रखते हैं।

- चुनाव: चुनाव एक बड़े मतदान दिवस के समान हैं जहां नागरिक अपने नेताओं को चुनते हैं। यह सभी के लिए एक तरीके से है कि वे किसे सरकार में उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, इस पर अपनी राय व्यक्त कर सकें।

- कृषि में सामंती व्यवस्था का उन्मूलन: कृषि में सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का अर्थ है उस प्रणाली को समाप्त करना जहां कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों के पास अधिकांश भूमि का नियंत्रण और स्वामित्व होता है, जबकि अन्य के पास कम शक्ति होती है। यह सुनिश्चित करने के समान है कि सभी को खेती और संबंधित गतिविधियों में एक समान हिस्सा और अवसर मिले।

दीर्घकालिक चुनौतियाँ

- राष्ट्रीय एकीकरण: राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोगों को एकजुट करना। यह नागरिकों के बीच एक मजबूत बंधन बनाने के समान है ताकि सभी एक साथ मिलकर देश की भलाई के लिए कार्य करें।

- आर्थिक विकास: आर्थिक विकास का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत और बेहतर बनाना। इसमें अधिक नौकरियों का सृजन करना, व्यापारों में सुधार करना, और राष्ट्र की समग्र समृद्धि को बढ़ाना शामिल है। जब अर्थव्यवस्था विकसित होती है, तो लोगों की जीवन स्तर और अधिक अवसर होते हैं।

- गरीबी उन्मूलन: गरीबी उन्मूलन का अर्थ है गरीबी को कम करने और समाप्त करने का प्रयास। इसका अर्थ है उन लोगों की मदद करना जो वित्तीय रूप से संघर्ष कर रहे हैं ताकि वे बेहतर जीवन जी सकें। इसमें नौकरियों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, और अन्य सहायता प्रदान करना शामिल है ताकि गरीबी में जी रहे लोगों को ऊंचा उठाया जा सके।

रेडक्लिफ़ की सीमा पुरस्कार और साम्प्रदायिक दंगे

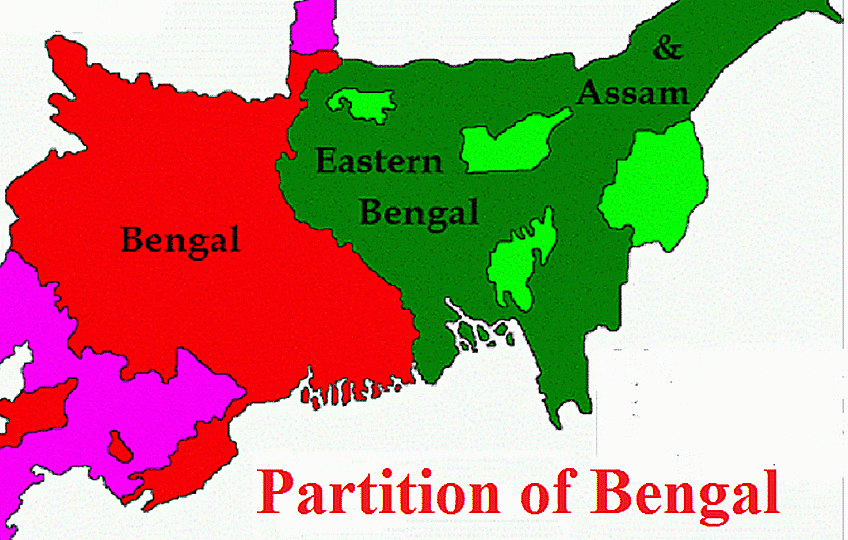

(a) पश्चिम पंजाब, जो पाकिस्तान में गया, ने 62,000 वर्ग मील का क्षेत्र और 15.7 मिलियन लोग (जनगणना 1941) प्राप्त किए, जिनमें से 11.85 मिलियन मुसलमान थे।

(b) पूर्व पंजाब (भारत का हिस्सा) को 37,000 वर्ग मील भूमि क्षेत्र प्राप्त हुआ, जिसमें 12.6 मिलियन की जनसंख्या थी, जिनमें से 4.37 मिलियन मुसलमान थे।

(c) पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बन गया, जिसमें 28,000 वर्ग मील का क्षेत्र और 21.2 मिलियन की जनसंख्या थी, जिनमें से 5.3 मिलियन मुसलमान थे।

(d) पूर्व बंगाल, जो पूर्व पाकिस्तान का हिस्सा था, को 49,400 वर्ग मील का क्षेत्र और 39.10 मिलियन लोग प्राप्त हुए।

इस प्रकार, रैडक्लिफ़ रेखा के दोनों ओर, जनसंख्या के बड़े हिस्से अल्पसंख्यक बन गए (धर्म के अनुसार)—पाकिस्तान में 20 मिलियन गैर-मुसलमान और भारत में 42 मिलियन (बाद में 35 मिलियन में कमी) मुसलमान।

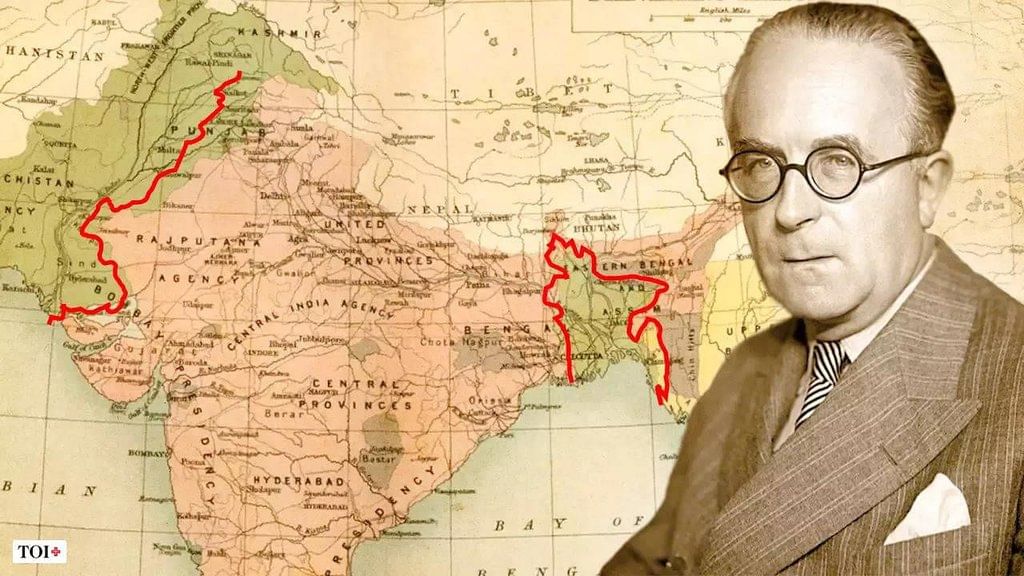

सीमा आयोग के सामने चुनौतियाँ

- सीमा आयोग की नियुक्ति: ब्रिटिश सरकार ने तेजी से सर सायरिल रैडक्लिफ़ की अध्यक्षता में सीमा आयोग की नियुक्ति की। रैडक्लिफ़ को भारत के बारे में सीमित जानकारी थी और उन्हें गंभीर समय की कमी का सामना करना पड़ा।

- संरचना और बाधाएँ: सीमा आयोग में प्रत्येक मामले में दो मुसलमान और दो गैर-मुसलमान जज थे। रैडक्लिफ़ ने पुरानी मानचित्रों और जनगणना डेटा का उपयोग किया। कार्य सीमाओं को खींचना और छह सप्ताह के भीतर विवादों को हल करना था।

- ध्यान में रखे गए कारक: धार्मिक जनसांख्यिकी (मुसलमान, हिंदू, सिख) एक महत्वपूर्ण कारक था। अन्य कारकों में प्राकृतिक सीमाएँ जैसे नदियाँ, प्रशासनिक इकाइयाँ, आर्थिक व्यवहार्यता, और अवसंरचनात्मक सुविधाएँ शामिल थीं।

- सिख जटिलता: सिख एक तीसरी पार्टी थे, जो पूरे पंजाब में फैले हुए थे। सिखों ने पूर्व पंजाब (भारत) में सभी सिख धार्मिक स्थलों को शामिल करने की मांग की, जिससे स्थिति जटिल हो गई।

- तर्कसंगत दृष्टिकोण बनाम राजनीतिक विचार: कानूनी जटिलताओं के कारण तर्कसंगत दृष्टिकोण से राजनीतिक विचारों की ओर बदलाव आया। 1941 की जनगणना, जो निर्णयों का आधार थी, दोषपूर्ण थी।

- सीमा आयोग की रिपोर्ट का समय: रिपोर्ट 12 अगस्त तक तैयार थी लेकिन जानबूझकर 15 अगस्त के बाद लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा सार्वजनिक की गई। इसका उद्देश्य साम्प्रदायिक दंगों जैसे परिणामों के लिए ब्रिटिश जिम्मेदारी से बचना था।

- अशांति के बीच ब्रिटिश निकासी: अशांति के दौरान सीमा को चिह्नित करने और छोड़ने के ब्रिटिश निर्णय को निष्ठुर माना गया।

दंगों से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र

दंगों से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र

- साम्प्रदायिक दंगों का आरंभ: साम्प्रदायिक दंगे अगस्त 1946 में शुरू हुए, जो विभाजन और स्वतंत्रता की घोषणा के साथ बढ़ गए।

- रैडक्लिफ रेखा के साथ हिंसा: रैडक्लिफ रेखा से प्रभावित क्षेत्रों में अत्यधिक हिंसा हुई। यहाँ सबसे अधिक अत्याचार, जैसे हत्या, बलात्कार और अपहरण, हुए।

- सशस्त्र गिरोह और अपराध: सिखों (और हिंदुओं) और मुसलमानों के सशस्त्र समूहों ने शहरों और गांवों में गंभीर अपराध किए। सीमा के दोनों ओर विनाश का युद्ध छिड़ गया।

- नुकसान का अनुमान: लगभग 180,000 लोग मारे गए (पश्चिम में 60,000, पूर्व में 120,000)।

- बंगाल बनाम पंजाब की हिंसा: गांधी के प्रयासों के कारण बंगाल में हिंसा कम हुई, जबकि पंजाब की स्थिति अत्यंत गंभीर थी।

- दिल्ली में दंगे: दिल्ली में साम्प्रदायिक दंगे भड़के, जहाँ मुसलमानों को पंजाब में हुई हिंसा के लिए प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। गांधी के उपवासों का स्थिति को शांत करने पर अस्थायी प्रभाव पड़ा।

- बिहार और गरहमुक्तेश्वर में हिंसा: विभाजन से पहले, अक्टूबर 1946 में बिहार में हिंदू-मुस्लिम हिंसा हुई। गरहमुक्तेश्वर में, हिंदू तीर्थयात्रियों ने हजारों मुसलमानों को मार डाला। विभाजन के बाद, गांधी की पहलों ने इन क्षेत्रों में नरसंहार को रोकने में मदद की।

- सीमा बल और विभाजन: गवर्नर-जनरल ने दंगों की आशंका के तहत 50,000 पुरुषों का एक सीमा बल इकट्ठा किया। नेहरू का ब्रिटिश सैनिकों को शामिल न करने का निर्णय विनाशकारी साबित हुआ। सीमा बल साम्प्रदायिक रेखाओं के अनुसार विभाजित हो गया।

- यूरोपीय अधिकारियों का प्रस्थान: यूरोपीय अधिकारी जो भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, संकट के दौरान नेतृत्व की कमी छोड़ गए।

- नियंत्रण उपाय और अव्यवस्था: भारतीय सेना के कमांडर-इन-चीफ लॉकहार्ट ने सुझाव दिया कि व्यापक अव्यवस्था को उनके संबंधित नए देशों में नागरिक और सशस्त्र सेवाओं के कर्मियों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता था।

संसाधनों के विभाजन से जुड़े चुनौतियाँ

- नागरिक सरकार का विभाजन: नागरिक सरकार के विभाजन को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के लिए एक विभाजन परिषद बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता गवर्नर-जनरल ने की और इसमें भारत और पाकिस्तान के दो-दो प्रतिनिधि शामिल थे। सभी सरकारी कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया कि वे जिस डोमिनियन में सेवा देना चाहते हैं, उसका चयन करें।

- वित्त का विभाजन: पाकिस्तान ने कुल नकद संतुलनों का एक चौथाई हिस्सा मांगा, लेकिन भारत ने यह इंगित किया कि नकद संतुलनों का केवल एक छोटा हिस्सा अविभाजित भारत की वास्तविक नकद जरूरतों का प्रतिनिधित्व करता है और बाकी केवल एक एंटी-इन्फ्लेशनरी मैकेनिज्म के रूप में रखा गया था।

- रक्षा कर्मियों और उपकरणों का विभाजन: सशस्त्र बलों और उनके संयंत्रों, मशीनरी, उपकरणों और स्टोर का सुचारू विभाजन सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त रक्षा परिषद बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता ऑचिनलेक ने की। ब्रिटिश सैनिकों ने 17 अगस्त, 1947 को भारत छोड़ना शुरू किया और यह प्रक्रिया फरवरी 1948 तक पूरी हो गई।

गांधी जी की हत्या

गांधी की हत्या

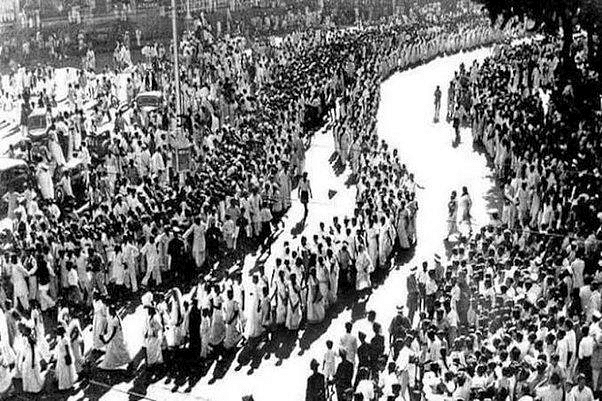

- महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन में एक प्रार्थना सभा के दौरान नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी।

- महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार

- आश्चर्य की लहरें और साम्प्रदायिकता: यह घटना राष्ट्र को झकझोर देने वाली थी। साम्प्रदायिकता और राष्ट्रवाद की गलत व्याख्या ने गोडसे को गांधी की हत्या के लिए प्रेरित किया।

- नेहरू का राष्ट्र को संबोधन: एक अखिल भारतीय रेडियो संबोधन में, नेहरू ने राष्ट्र में व्याप्त गहरे नुकसान और अंधकार का उल्लेख किया। उन्होंने सत्य और उन कारणों के प्रति समर्पण का आग्रह किया जिनके लिए गांधी ने जीवन और मृत्यु दी।

- सरदार पटेल का अहिंसा के लिए अपील: सरदार पटेल ने प्रतिशोध का त्याग करते हुए लोगों से गांधी के प्रेम और अहिंसा के संदेश का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने स्वीकार किया कि विश्व के सबसे महान व्यक्ति ने अपने जीवन से उन पापों की कीमत चुकाई।

- नाथूराम गोडसे का परीक्षण और सजा: गोडसे का परीक्षण किया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। गोडसे ने अपने कार्यों का समर्थन करते हुए गांधी की मुस्लिमों के प्रति कथित पक्षपातीता, विशेष रूप से उनके अंतिम मुस्लिम समर्थक उपवास का हवाला दिया।

- आरएसएस पर प्रतिबंध: 4 फरवरी 1948 को, सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर प्रतिबंध लगा दिया। आरएसएस द्वारा प्रदर्शित दाएं-झुकाव का अतिवाद राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक समझा गया। हालांकि गांधी की हत्या में इसकी प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं थी, लेकिन आरएसएस को पंजाब के हिंसा और गांधी की हत्या के जश्न से जोड़ा गया।

- प्रतिबंध हटाना: जुलाई 1949 में प्रतिबंध हटा लिया गया जब आरएसएस ने सरकार की शर्तों को स्वीकार किया। शर्तों में सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित रहना, हिंसा का त्याग करना, भारतीय संविधान और ध्वज के प्रति वफादारी का इज़हार करना, और लोकतांत्रिक तरीके से संगठन बनाना शामिल था।

शरणार्थियों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन

विभाजन के कारण विस्थापित लोग 'शरणार्थी' थे, क्योंकि उन्होंने अपनी घरों को स्वेच्छा से नहीं छोड़ा था। भारतीय सरकार ने दिल्ली में संकट से निपटने के लिए एक आपातकालीन समिति का गठन किया, और शरणार्थियों की देखभाल के लिए एक राहत और पुनर्वास मंत्रालय स्थापित किया।

- पूर्व पंजाब: शहरी शरणार्थियों के लिए, सरकार ने औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाएँ शुरू कीं, और छोटे व्यवसायों या उद्योगों को शुरू करने के लिए अनुदान भी दिए गए। ग्रामीण शरणार्थियों को भूमि, कृषि ऋण, और आवासीय सब्सिडी दी गई।

- बंगाल: यह समस्या लंबे समय से थी और बंगाल में जटिल हो गई थी। 1948 तक, केवल एक छोटे समूह के उच्च जाति, ज़मींदार, या मध्यम वर्ग के हिंदू पश्चिम बंगाल में संपत्ति या नौकरियों का व्यक्तिगत स्तर पर आदान-प्रदान करके प्रवासित हुए। लेकिन दिसंबर 1949 और जनवरी 1950 के दौरान, खुलना में हिंसा के एक नए प्रकोप के कारण, बड़ी संख्या में किसान पूर्व पाकिस्तान छोड़ने लगे। प्रतिशोध में, फरवरी 1950 में विरोधी मुस्लिम दंगे शुरू हुए और लगभग एक मिलियन मुस्लिमों को पश्चिम बंगाल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

- बीते समय की समस्या: यह समस्या लंबे समय के लिए थी और बंगाल में जटिल हो गई थी। 1948 तक, केवल एक छोटे समूह के उच्च जाति, ज़मींदार, या मध्यम वर्ग के हिंदू पश्चिम बंगाल में संपत्ति या नौकरियों का व्यक्तिगत स्तर पर आदान-प्रदान करके प्रवासित हुए।

- प्रतिशोध में, फरवरी 1950 में विरोधी मुस्लिम दंगे शुरू हुए और लगभग एक मिलियन मुस्लिमों को पश्चिम बंगाल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

- दिल्ली पैक्ट अल्पसंख्यकों पर

लियाकत-नेहरू पैक्ट

शरणार्थियों की समस्याओं को हल करने और दोनों देशों में, विशेषकर बंगाल (पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल) में सामुदायिक शांति बहाल करने के लिए, भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने 8 अप्रैल 1950 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- यह समझौता, जिसे दिल्ली पैक्ट या लियाकत-नेहरू पैक्ट के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान और भारत दोनों में अल्पसंख्यक समुदायों से मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जो केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर होगी।

- भारत में शरणार्थी बस्तियों के केंद्र - उल्हासनगर (सुख का शहर) - विशेष रूप से सिंध क्षेत्रों से शरणार्थियों को बसाने के लिए विकसित किया गया। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों ने पूर्व पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) के शरणार्थियों को ठिकाना दिया। जो लोग पश्चिम पाकिस्तान से आए, वे उन राज्यों में बस गए जैसे पंजाब (जो उस समय वर्तमान हरियाणा को भी शामिल करता था) और हिमाचल प्रदेश। सिंधी हिंदू गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, और मध्य प्रदेश में बसे। सरकार ने कुछ शरणार्थियों को अंडमान द्वीपों में भी बसाया (वर्तमान में, बंगाली अंडमान द्वीपों के कुछ हिस्सों में सबसे बड़ी भाषाई समूह बनाते हैं)।

- दिल्ली में, लाजपत नगर, राजिंदर नगर, पंजाबी बाग, निजामुद्दीन पूर्व, और किंग्सवे कैंप जैसे क्षेत्रों को शरणार्थियों को स्थायी रूप से बसाने के लिए आवासीय परिसरों में विकसित किया गया।

- जो लोग पश्चिम पाकिस्तान से आए, वे पंजाब (जो उस समय वर्तमान हरियाणा को भी शामिल करता था) और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बस गए। सिंधी हिंदू गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, और मध्य प्रदेश में बसे।

- सरकार ने कुछ शरणार्थियों को अंडमान द्वीपों में भी बसाया (वर्तमान में, बंगाली अंडमान द्वीपों के कुछ हिस्सों में सबसे बड़ी भाषाई समूह बनाते हैं)।

साम्यवाद और स्वतंत्रता

कम्युनिस्ट और स्वतंत्रता

- भारतीय सेना का हैदराबाद में हस्तक्षेप (सितंबर 1948): भारतीय सेना ने दक्षिण भारत में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता का हवाला देते हुए हैदराबाद में हस्तक्षेप किया। हैदराबाद के निजाम ने ज्यादा विरोध नहीं किया, और नियंत्रण बिना किसी महत्वपूर्ण विरोध के लिया गया।

- तेलंगाना आंदोलन के कारण हैदराबाद में जटिलताएँ: तेलंगाना आंदोलन के कारण हैदराबाद की आंतरिक राजनीति जटिल हो गई, जो कम्युनिस्टों द्वारा संचालित थी। कांग्रेस-कम्युनिस्ट गठबंधन हैदराबाद के भारत में विलय से पहले टूट गया था।

- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) का दृष्टिकोण: दिसंबर 1947 में, CPI ने भारतीय स्वतंत्रता को 'नकली' बताते हुए नारा दिया 'ये आज़ादी झूठी है।' CPI ने नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को एंग्लो-अमेरिकी साम्राज्यवाद और सामंतवादी ताकतों का कठपुतली कहा।

- CPI का राजनीतिक सिद्धांत (फरवरी-मार्च 1948): कोलकाता में अपनी दूसरी कांग्रेस में, CPI ने 'राजनीतिक सिद्धांत' अपनाया। 15 अगस्त 1947 को स्थापित राष्ट्रीय सरकार को प्रमुख दुश्मन घोषित किया, जिसे सामान्य क्रांति के माध्यम से बदलने की आवश्यकता थी।

- बी.टी. राणादिव का सिद्धांत: कम्युनिस्ट नेताओं ने बी.टी. राणादिव के सिद्धांत का पालन करते हुए वर्तमान राज्य को श्रमिकों, किसानों और शोषित मध्यम वर्गों के साथ एक People's Democratic Republic से बदलने का लक्ष्य रखा।

- कम्युनिस्ट विद्रोह का विस्तार: कम्युनिस्ट विद्रोह भारत के अन्य हिस्सों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में फैल गया। तेभगा आंदोलन का पुनरुत्थान और कोलकाता में एक शहरी विद्रोह देखा गया।

कम्युनिस्ट स्वतंत्रता के प्रति संदेह क्यों रखते थे?

- उन्होंने सोचा कि देश के विभाजन के बाद विभिन्न समुदायों के बीच नफरत से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए विभिन्न सामाजिक वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई की योजना बनाना जरूरी है। वे कांग्रेस पार्टी द्वारा संचालित सरकार के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध का उपयोग करने में विश्वास करते थे, जिसे उन्होंने संपन्न वर्ग के साथ निकटता से काम करते देखा। इस तरह, उन्होंने सार्वजनिक ध्यान को सांप्रदायिक तनावों से सभी सामाजिक समूहों के अधिकारों की लड़ाई की ओर मोड़ने की आशा की।

- 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में एशियाई देशों जैसे चीन, मलाया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और बर्मा (म्यांमार) में कम्युनिस्ट सफलताएँ देखी गईं।

- रामचंद्र गुहा के अनुसार, CPI नेतृत्व, तेलंगाना आंदोलन की प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर, कांग्रेस के प्रति फैली निराशा को क्रांतिकारी संभावनाओं के रूप में गलत समझा, और इसे 'रेड इंडिया की शुरुआत' माना।

विपरीत रणनीति से संवैधानिक लोकतंत्र की ओर बदलाव

- स्थानीय कम्युनिस्ट आंदोलन: कम्युनिस्ट आंदोलन हैदराबाद और पश्चिम बंगाल में स्थानीय रूप से विकसित हुआ। जन समर्थन अस्थायी और शर्तों पर आधारित था क्योंकि लोग स्वतंत्रता के तुरंत बाद कांग्रेस को अस्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे।

- कम्युनिस्टों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई: सरकार ने कम्युनिस्ट आंदोलन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। हैदराबाद क्षेत्र में, भारतीय सशस्त्र बलों ने 'पुलिस कार्रवाई' की। पश्चिम बंगाल में, CPI पर मार्च 1948 में प्रतिबंध लगाया गया, और जनवरी में एक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया जिससे कम्युनिस्ट नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में डालने की अनुमति मिली।

- कम्युनिस्ट नेतृत्व में आंतरिक विभाजन: कम्युनिस्ट नेतृत्व के भीतर 'चीनी लाइन' और 'रूसी लाइन' पर विभाजन उभरे। ये विभाजन 9 मई 1949 को प्रस्तावित रेलवे हड़ताल की विफलता के बाद बढ़ गए।

- प्रमुख कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा आलोचना (सितंबर 1950): अजोय घोष, एस.ए. डांगे, और एस.वी. घाटे जैसे नेताओं ने संगठन की गलत रणनीतियों और स्वतंत्र भारत की सच्ची तस्वीर को समझने में विफलता के लिए आलोचना की।

- कम्युनिस्ट नीति में बदलाव (अक्टूबर 1951): अक्टूबर 1951 में कोलकाता में CPI की तीसरी पार्टी कांग्रेस में नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को स्वीकृति दी गई। निर्णय लिया गया कि तेलंगाना आंदोलन से पीछे हटना है और किसानों, श्रमिकों, और मध्य वर्ग का एक समावेशी मोर्चा बनाना है।

- प्रतिबंध हटाना और चुनावों में भागीदारी: नीति में बदलाव के परिणामस्वरूप, सरकार ने CPI पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया। भारतीय कम्युनिस्टों ने 1951-52 के आम चुनाव में भाग लिया, विद्रोही रास्ते से संवैधानिक लोकतंत्र के रास्ते पर चले गए।

इस प्रकार, कम्युनिस्ट आंदोलन ने स्थानीय समर्थन, सरकारी कार्रवाई, और आंतरिक विभाजनों के साथ चुनौतियों का सामना किया। 1951 में नीति में बदलाव ने तेलंगाना आंदोलन से पीछे हटने, प्रतिबंध हटाने, और 1951-52 के आम चुनावों में भारतीय कम्युनिस्टों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की अनुमति दी।

|

198 videos|620 docs|193 tests

|