स्पेक्ट्रम सारांश: नेहरू के नेतृत्व में विकास (1947–1964) | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

| Table of contents |

|

| नेहरू के नेतृत्व में विकास (1947-1964) |

|

| राज्यों का भाषाई पुनर्गठन |

|

| अन्य पार्टियों का विकास |

|

| एक गैर-लोकतांत्रिक कार्य |

|

| विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति |

|

नेहरू के नेतृत्व में विकास (1947-1964)

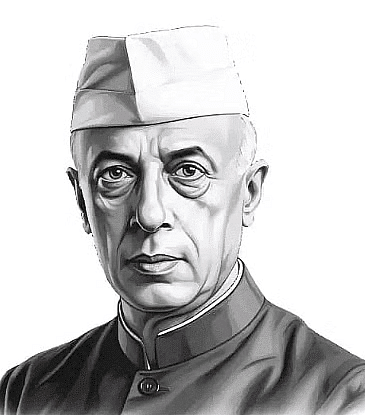

जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में, 'नेहरूवियन युग' (1947 से 1964) के दौरान देश के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व और अन्य प्रमुख व्यक्तियों के साथ मिलकर, उन्होंने नव-स्वतंत्र देश के लिए बुनियादी सिद्धांतों की स्थापना की।

नेहरू के नेतृत्व में विकास (1947-1964)

जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में, 'नेहरूवादी युग' (1947-1964) के दौरान राष्ट्र की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व ने, अन्य प्रमुख व्यक्तियों के साथ मिलकर, नए स्वतंत्र देश के लिए बुनियादी सिद्धांतों की स्थापना की।

नेहरू के वैचारिक प्रभाव विविध थे, जो उनके यूरोपीय विचारों के संपर्क से लेकर महात्मा गांधी के साथ निकट संबंधों तक फैले हुए थे। ये प्रभाव उनकी लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता में प्रकट हुए। नेहरू ने एक आधुनिक और प्रगतिशील भारत की परिकल्पना की, जिसे वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण से चिह्नित किया गया।

उनका प्रयास केवल राजनीतिक शासन तक सीमित नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा संस्थागत ढांचा बनाने का प्रयास किया जो विविधता से भरे राष्ट्र के तेजी से विकास के लिए अनुकूल हो। नेहरू का विज्ञान और तकनीक पर जोर भारतीय परिस्थितियों के लिए आधुनिक सोच के तरीकों को अपनाने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो देश की वृद्धि के लिए आवश्यक वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देता है। नेहरूवादी युग के विभिन्न घटनाक्रमों और पहलुओं का संक्षिप्त अवलोकन निम्नलिखित है।

राजनीतिक विकास

- 1952 के पहले आम चुनावों में, कांग्रेस पार्टी ने एक महत्वपूर्ण बहुमत प्राप्त किया, जिससे जवाहरलाल नेहरू को केंद्र सरकार का नेतृत्व करने का अवसर मिला।

- जवाहरलाल नेहरू ने 1957 और 1962 में कांग्रेस को महत्वपूर्ण चुनावी विजय दिलाई, हालांकि उनके कार्यकाल के अंत में जीतने वाले बहुमत में कमी आई।

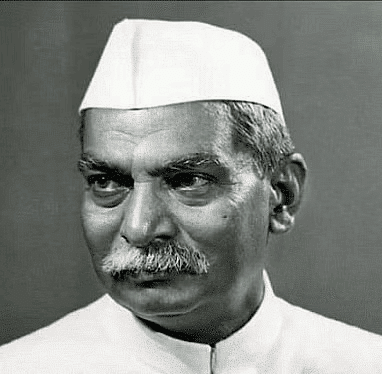

- 1952 में राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जिसमें प्रारंभिक संसद के निर्वाचन मंडल ने भाग लिया।

- साथ ही, एस. राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया।

- राष्ट्रपति के रूप में दो कार्यकाल पूरा करने के बाद, राजेंद्र प्रसाद ने 1962 में इस्तीफा दिया, जिसके बाद एस. राधाकृष्णन को अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया।

- नेहरूवादी युग के दौरान, संसद ने सामाजिक परिवर्तन और समानता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कानून बनाए।

राष्ट्रीय भाषा पर बहस

- स्वतंत्रता के समय, भारत में ग्यारह प्रमुख भाषाएँ थीं, जिनमें से प्रत्येक एक मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती थी।

- उपनिवेशी शासन के दौरान, अंग्रेजी ने आधिकारिक भाषा के रूप में कार्य किया, जिससे स्वतंत्रता के बाद 'राष्ट्रीय' या 'आधिकारिक' भाषा के विकल्प पर चर्चा शुरू हुई।

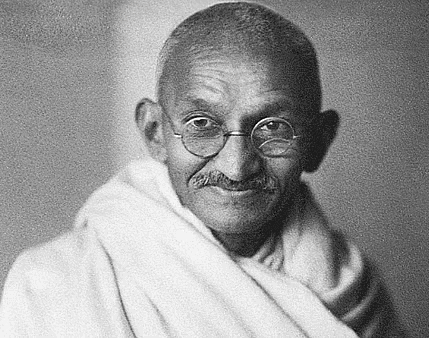

- गाँधी ने हिंदुस्तानी का समर्थन किया, जो अत्यधिक संस्कृतकरण या फ़ारसीकरण से बचने वाला एक मिश्रण था, इसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानने का विचार नेहरू ने भी समर्थन किया।

- हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के विचार का विरोध गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों से आया।

स्वतंत्रता के समय, भारत में ग्यारह प्रमुख भाषाएँ थीं, जिनमें से प्रत्येक एक मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती थी।

उपनिवेशी शासन के दौरान, अंग्रेजी ने आधिकारिक भाषा के रूप में कार्य किया, जिससे स्वतंत्रता के बाद 'राष्ट्रीय' या 'आधिकारिक' भाषा के विकल्प पर चर्चा शुरू हुई।

गाँधी ने हिंदुस्तानी का समर्थन किया, जो अत्यधिक संस्कृतकरण या फ़ारसीकरण से बचने वाला एक मिश्रण था, इसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानने का विचार नेहरू ने भी समर्थन किया।

हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के विचार का विरोध गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों से आया।

- संविधान सभा की भाषा समिति ने एक समझौता प्रस्तावित किया: हिंदी को देवनागरी लिपि में 'आधिकारिक' भाषा के रूप में मान्यता देना, जिसमें धीरे-धीरे संक्रमण होगा। अंग्रेजी पहले पंद्रह वर्षों तक आधिकारिक भाषा बनी रहेगी।

- 1963 में, आधिकारिक भाषाएँ अधिनियम का उद्देश्य 1965 से हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाना था, लेकिन अंग्रेजी ने गैर-हिंदी भाषियों के लिए 'सहायक अतिरिक्त आधिकारिक भाषा' का दर्जा बनाए रखा।

- 1964-1965 में हुई हिंसक प्रदर्शनों के कारण 1967 का आधिकारिक भाषाएँ (संशोधन) अधिनियम लाया गया, जिसने केंद्र और राज्यों के बीच द्विभाषीय संचार (अंग्रेजी-हिंदी) की शुरुआत की।

- क्षेत्रीय भाषाओं को प्रांतीय प्रशासन और सार्वजनिक सेवा परीक्षाओं में मान्यता मिली।

संविधान सभा की भाषा समिति ने एक समझौता प्रस्तावित किया: हिंदी को देवनागरी लिपि में 'आधिकारिक' भाषा के रूप में मान्यता देना, जिसमें धीरे-धीरे संक्रमण होगा। अंग्रेजी पहले पंद्रह वर्षों तक आधिकारिक भाषा बनी रहेगी।

1963 में, आधिकारिक भाषाएँ अधिनियम का उद्देश्य 1965 से हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाना था, लेकिन अंग्रेजी ने गैर-हिंदी भाषियों के लिए 'सहायक अतिरिक्त आधिकारिक भाषा' का दर्जा बनाए रखा।

1964-1965 में हुई हिंसक प्रदर्शनों के कारण 1967 का आधिकारिक भाषाएँ (संशोधन) अधिनियम लाया गया, जिसने केंद्र और राज्यों के बीच द्विभाषीय संचार (अंग्रेजी-हिंदी) की शुरुआत की।

क्षेत्रीय भाषाओं को प्रांतीय प्रशासन और सार्वजनिक सेवा परीक्षाओं में मान्यता मिली।

- 1963 में, आधिकारिक भाषाएँ अधिनियम का उद्देश्य 1965 से हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाना था, लेकिन अंग्रेजी ने गैर-हिंदी भाषी लोगों के लिए 'सहायक अतिरिक्त आधिकारिक भाषा' का दर्जा बनाए रखा।

- क्षेत्रीय भाषाओं को प्रांतीय प्रशासन और सार्वजनिक सेवा परीक्षाओं में मान्यता प्राप्त हुई।

राज्यों का भाषाई पुनर्गठन भारत के भाषाई बहुलता से उत्पन्न हुआ। उपनिवेशीय सीमाएँ प्रशासनिक सुविधा के लिए खींची गई थीं या ब्रिटिश द्वारा अधिगृहीत क्षेत्रों या रियासतों द्वारा शासित क्षेत्रों के साथ मेल खाती थीं।

राज्यों का भाषाई पुनर्गठन

राज्यों के पुनर्गठन की मांग भाषा के आधार पर भारत के भाषाई विविधता से उत्पन्न हुई। उपनिवेशी सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिए निर्धारित की गई थीं या वे उन क्षेत्रों के साथ मेल खाती थीं जो ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित किए गए थे या रियासती राज्यों द्वारा शासित थे।

1920 में, कांग्रेस ने क्षेत्रीय भाषाई पहचानों को मान्यता दी, भारत को 21 भाषाई इकाइयों में विभाजित किया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद, राष्ट्रीय नेतृत्व ने एकता के लिए भाषाई पुनर्गठन का विरोध किया, क्योंकि विभाजन, आर्थिक मुद्दों और पाकिस्तान के साथ संघर्षों की चुनौतियाँ थीं।

लगातार मांगों का सामना करते हुए, संविधान सभा ने 1948 में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भाषाई राज्यों का विरोध किया। दिसंबर 1948 में JVP रिपोर्ट और इसके बाद की समिति रिपोर्टों, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की रिपोर्ट भी शामिल थी, ने भाषाई राज्यों के पक्ष में नहीं किया।

राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम, 1956 1951 में अलग आंध्र राज्य की मांग तेज हुई, जिसके परिणामस्वरूप 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। 1953 में राज्यों के पुनर्गठन आयोग (SRC) ने 14 राज्यों और 6 केंद्रीय प्रशासित क्षेत्रों की सिफारिश की, और 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया।

1960 में बॉम्बे को महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया। 1963 में, नागालैंड को एक अलग राज्य के रूप में उद्घाटन किया गया। भाषाई सिद्धांत का एक अपवाद 1956 में पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ (PEPSU) का पंजाब के साथ विलय था, जो त्रिभाषी बना रहा।

पंजाबी-भाषी राज्य, पंजाब सुभा, के लिए मांग ने नेहरू के समय में हल नहीं किया गया, जिसे बाद में इंदिरा गांधी द्वारा संबोधित किया गया। वर्षों के दौरान, नए राज्यों का गठन किया गया, जो अनिवार्य रूप से भाषाई सीमाओं के अनुसार नहीं थे।

अन्य पार्टियों का विकास

1950 और 1960 के दशक में, कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम के साथ अपनी संबद्धता के कारण केंद्र और अधिकांश राज्यों में प्रभुत्व स्थापित किया। हालांकि, एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में, 1957 में लोगों ने कांग्रेस के अलावा एक अन्य पार्टी को वोट दिया, जिसके परिणामस्वरूप केरल में कम्युनिस्टों को सत्ता में लाया गया। 1963 में, विरोधियों जैसे समाजवादी राम मनोहर लोहिया, उदारवादी एमएलआर मसानी, और गांधीवादी आचार्य कृपालानी को लोक सभा में चुना गया, जो भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति बढ़ती परिचितता को दर्शाता है। इस अवधि में कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा अन्य राजनीतिक पार्टियों का उदय भी देखा गया।

छवि कैप्शन: कांग्रेस समाजवादी पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी, और संयुक्त समाजवादी पार्टी

कांग्रेस समाजवादी पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी, और संयुक्त समाजवादी पार्टी

1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी (CSP) के रूप में गठित, यह मार्च 1948 तक कांग्रेस पार्टी के भीतर बनी रही। कांग्रेस से अलग होने का निर्णय पार्टी के दाएं झुकाव और अधिक अधिनायकवादी बनने की धारणा के उत्तर में लिया गया, जो 28 मार्च 1948 को नासिक में एक बैठक में घोषित किया गया।

सितंबर 1952 में, CSP ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी (KMPP) के साथ विलय कर प्रजा समाजवादी पार्टी (PSP) का गठन किया, जो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जैसे नेताओं के साथ कांग्रेस के खिलाफ सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में उभरी। हालांकि, आंतरिक एकता के मुद्दे उठने लगे, और जून 1983 में, बेतूल सम्मेलन में, भिन्न विचारों के कारण पार्टी में विभाजन हो गया।

समाजवादी पार्टी का झंडा

अधिकांश ने एशोक मेहता के दृष्टिकोण को राष्ट्रीय विकास के लिए सत्ताधारी पार्टी का समर्थन करने के पक्ष में अस्वीकार कर दिया, जबकि राम मनोहर लोहिया और उनके समर्थक, जो कांग्रेस और कम्युनिस्टों से समान दूरी बनाए रखने का समर्थन कर रहे थे, 1955 के अंत में PSP छोड़ दिया।

प्रमुख नेताओं जैसे कि आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, और जे.बी. कृपालानी ने PSP छोड़ने के बाद अपनी राजनीतिक यात्रा में महत्वपूर्ण विकास किए। जयप्रकाश नारायण ने 1957 के आम चुनावों के बाद सक्रिय राजनीति से हटकर 'पार्टी रहित लोकतंत्र' का समर्थन किया। कृपालानी ने 1960 में पार्टी छोड़ दी, और अशोक मेहता ने कुछ वर्षों बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए।

लोईया ने समाजवादी पार्टी का गठन किया, जो 1964 में PSP के साथ विलय होकर संयुक्त समाजवादी पार्टी (SSP) बनी। 1965 में, पार्टी में एक और विभाजन हुआ, जिसमें लोईया के समूह ने SSP नाम बनाए रखा और आलोचकों ने एक नई PSP बनाई।

कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने अपने रुख में महत्वपूर्ण बदलाव किए:

- शुरुआत में भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को स्वीकार किया, सरकार को साम्राज्यवाद का एजेंट मानते हुए।

- भारत की संप्रभुता को स्वीकार किया, लेकिन सरकार को पूंजीवादी और जनविरोधी माना।

- कांग्रेस पार्टी के विकल्प के रूप में 'लोकतांत्रिक मोर्चा' का प्रस्ताव रखा।

- 1958 के अमृतसर सम्मेलन में:

- संसदीय साधनों के माध्यम से समाजवाद की ओर बढ़ने की संभावना की घोषणा की।

- संविधानिक तंत्र के माध्यम से सरकार का विरोध करने का अधिकार सहित पूर्ण नागरिक स्वतंत्रता देने का वचन दिया।

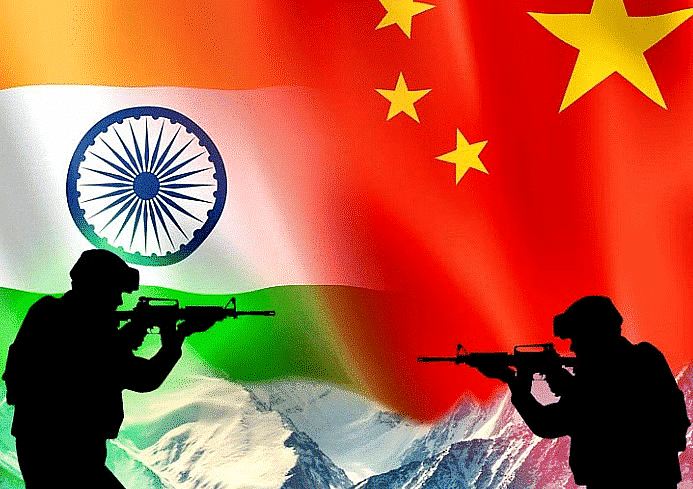

सिनो-भारत युद्ध, 1962

आंतरिक मतभेद जैसे मुद्दों पर, जैसे कि सोवियत संघ की स्टालिन की आलोचना, रूस-चीन के वैचारिक मतभेद, और 1962 का सिनो-भारत युद्ध:

- कुछ ने चीनी आक्रमण के खिलाफ सरकार का समर्थन किया, जबकि दूसरों ने बिना शर्त समर्थन नहीं दिया।

- सिनो-सोवियत वैचारिक विभाजन में चीनी प्रति सहानुभूति ने दरार को और बढ़ा दिया।

- 1964 में, पार्टी CPI और कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) या CPM में विभाजित हो गई।

CPM के विश्वास और दृष्टिकोण:

- मानते थे कि भारतीय राज्य बड़े पूंजीपतियों द्वारा शासित है जो विदेशी पूंजी के साथ सहयोग कर रहे हैं।

- भारतीय संविधान को अवास्तविक मानते थे।

- शांतिपूर्ण या संसदीय तरीकों को अस्वीकार करते हुए, कृषि क्रांति और श्रमिक वर्ग द्वारा सशस्त्र संघर्ष की वकालत की।

भारतीय जन संघ

21 अक्टूबर 1951 को स्थापित, भारतीय जन संघ ने दक्षिणपंथी विचारधारा को अपनाया और संगठित शक्ति और वैचारिक स्थिरता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के साथ निकटता से जुड़ा। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अप्रैल 1951 में नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दिया, जो नेहरू-लियाकत पेक्ट के कारण हुआ, जिसने इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के खिलाफ व्यापक लोकतांत्रिक विपक्ष स्थापित करना था।

शुरुआत में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त, पार्टी ने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद का प्रचार करने पर ध्यान केंद्रित किया, 'एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र' का समर्थन किया। यह पहले संस्कृतनिष्ठ हिंदी को भारत की आधिकारिक संपर्क भाषा के रूप में पसंद करता था। हालाँकि, 1965 में, इसने गैर-हिंदी राज्यों में पार्टी के विस्तार को समायोजित करने के लिए इस मांग को मृदु किया, यह स्वीकार करते हुए कि जब तक गैर-हिंदी राज्य इसे पसंद करें, तब तक हिंदी के साथ अंग्रेजी को बनाए रखने का निर्णय लिया।

- 1951-52 के आम चुनावों में, जन संघ ने केवल 3 लोकसभा सीटें जीतीं, लगभग 3% मत हिस्सेदारी प्राप्त की।

- श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दुर्गा चरण बनर्जी, और उमा शंकर त्रिवेदी बंगाल और राजस्थान से निर्वाचित हुए।

- बाद में, पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) में रूपांतरित किया।

स्वतंत्र पार्टी

अगस्त 1959 में स्थापित, स्वतंत्र पार्टी एक गैर-सोशलिस्ट, संवैधानिक, और धर्मनिरपेक्ष रूढ़िवादी पार्टी थी। प्रमुख नेताओं में C. राजगोपालाचारी, मीनू मसानी, N.G. रंगा, और K.M. मुंशी शामिल थे, जो मुख्य रूप से अनुभवी कांग्रेसी थे। पार्टी का सामाजिक आधार संकीर्ण था, जिसमें असंतुष्ट उद्योगपति, सरकारी नियंत्रण के खिलाफ व्यापार वर्ग, सामाजिक शक्ति में कमी से असंतुष्ट जमींदार और राजकुमार, और सेवानिवृत्त लोक सेवक शामिल थे।

स्वतंत्र पार्टी ने 'रात के प्रहरी' या लैसेज़-फेयर राज्य के लिए वकालत की, जिसमें आर्थिक विकास में सरकार की सक्रिय भूमिका को कम करने का समर्थन किया। इसने निजी उद्यम का समर्थन किया, निजी उद्यमों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया, और भूमि सुधारों का विस्तार किया।

- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, पार्टी ने न केवल गुट निरपेक्षता और भारत-सोवियत सहयोग का विरोध किया, बल्कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ निकट संबंधों का समर्थन किया।

- इसने एशिया में गैर-साम्यवादी देशों के साथ एक रक्षा गठबंधन की पेशकश की, जिसमें पाकिस्तान शामिल था, अमेरिकी नेतृत्व के अधीन।

- 1962 के चुनावों में, स्वतंत्र पार्टी ने लोकसभा में 18 सीटें जीतीं, चार राज्यों (बिहार, राजस्थान, गुजरात, और उड़ीसा) में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी।

- फ्रैक्शंस, विद्रोह, और C. राजगोपालाचारी की 1967 में मृत्यु ने स्वतंत्र पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ।

- अधिकांश नेता 1974 में भारतीय लोक दल में शामिल हो गए, जबकि मसानी द्वारा नेतृत्व किए गए एक छोटे समूह ने पार्टी को बनाए रखने की कोशिश की।

साम्प्रदायिक और क्षेत्रीय दल

1915 में हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित, हिंदू महासभा 1952 के बाद राजनीतिक दृश्य से धीरे-धीरे गायब हो गई, जो भारतीय जन संघ के प्रति अपने समर्थन आधार को खो बैठी। मुस्लिम लीग, जो पाकिस्तान की मांग से जुड़ी होने के कारण प्रारंभ में निष्क्रिय थी, ने कुछ नेताओं को कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों में शामिल होते देखा। यह बाद में तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में पुनर्जीवित हुई, और कांग्रेस, CPI, और CPM के साथ गठबंधन साझेदार बन गई।

अकालियों ने शिरोमणि अकाली दल में रूपांतरित किया, जो मुख्य रूप से पंजाब तक सीमित था। अन्य क्षेत्रीय दलों में तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन (J&K), विभाजित बिहार में झारखंड पार्टी, उड़ीसा में गणतंत्र परिषद, असम में सभी दलों के पहाड़ी नेताओं की सम्मेलन, और महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों का महासंघ शामिल थे।

पश्चिम बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक और महाराष्ट्र में किसान और श्रमिक पार्टी वाम विचारधारा की ओर झुके, लेकिन वे विशेष राज्यों तक सीमित रहे।

एक गैर-लोकतांत्रिक कार्य:

- 1957 में, कांग्रेस पार्टी को केरल में अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा, जब CPI विधान सभा में सबसे बड़ी एकल पार्टी के रूप में उभरी। E.M.S. नंबूदिरिपाद ने कुछ स्वतंत्रों के समर्थन से सरकार बनाई, यह पहली बार था जब एक कम्युनिस्ट सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से बनी।

- शिक्षा विधेयक के परिचय के साथ समस्याएँ उत्पन्न हुईं। कैथोलिक चर्च, जो कई शैक्षणिक संस्थानों का संचालन करता था, ने इस विधेयक को अपनी प्राधिकृति पर अतिक्रमण के रूप में देखा और इसका विरोध किया। स्थानीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने राज्यव्यापी विरोध आयोजित करने का अवसर लिया, जिससे सरकार द्वारा लाठीचार्ज और फायरिंग हुई।

- हालांकि नेहरू ने शिक्षा विधेयक पर बहुत आपत्ति नहीं की, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से तटस्थ रुख बनाए रखा। अंततः, अपनी पार्टी के भीतर दबाव के सामने झुकते हुए, जो तब उनकी बेटी द्वारा नेतृत्व की जा रही थी।

आर्थिक विकास के लिए योजना का अवधारणा:

नेहरू ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावी योजना का समर्थन किया, जिसमें व्यापक भूमि सुधार, औद्योगिकीकरण, और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया, जैसे कि पावर प्लांट, परिवहन परियोजनाएं, और सिंचाई डेम। गांधी के आर्थिक विचारों से भिन्न, नेहरू ने जनसंख्या के कल्याण के लिए राज्य के हस्तक्षेप का पक्ष लिया, 1930 और 1940 के दशक में सोवियत संघ में आर्थिक योजना से प्रेरणा लेते हुए।

भारत ने 'लोकतांत्रिक समाजवाद' के नेहरू के दृष्टिकोण के तहत 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' अपनाई, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल के तत्वों का मिश्रण था। जबकि कृषि, व्यापार, और उद्योग का अधिकांश हिस्सा निजी हाथों में रहा, राज्य ने प्रमुख भारी उद्योगों को नियंत्रित किया, औद्योगिक बुनियादी ढांचा प्रदान किया, व्यापार को विनियमित किया, और कृषि में हस्तक्षेप किया।

मार्च 1950 में स्थापित योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) ने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी, जिसमें डेम, सिंचाई, और भूमि सुधारों में बड़े पैमाने पर परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

P.C. महालनोबिस द्वारा संचालित दूसरी योजना ने भारी उद्योगों पर जोर दिया, जिसमें घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण टैरिफ शामिल थे। तीसरी योजना, जबकि समान थी, 'शहरी पूर्वाग्रह' दिखाने लगी, कृषि की तुलना में उद्योग को प्राथमिकता देकर।

आलोचकों ने तर्क किया कि पंचवर्षीय योजनाएँ निजी क्षेत्र की वृद्धि को सीमित करती हैं, जिससे लालफीताशाही और भ्रष्टाचार बढ़ता है। समाजवादी मॉडल के समर्पित समर्थकों ने राज्य द्वारा सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च की कमी की आलोचना की।

अनुपालन लक्ष्यों के बावजूद, पंचवर्षीय योजनाओं ने एक मजबूत औद्योगिक आधार और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में योगदान दिया। भाखड़ा नांगल, damodar valley corporation, और हिराकुद मेगा डेम जैसी परियोजनाएँ सिंचाई और ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण थीं। सार्वजनिक क्षेत्र में भारी उद्योगों की स्थापना हुई, जिसमें स्टील संयंत्र, तेल रिफाइनरियाँ, निर्माण इकाइयाँ, और रक्षा उत्पादन शामिल हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति:

नेहरू ने भारत की प्रगति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी। मार्च 1958 में, लोकसभा ने वैज्ञानिक नीति संकल्प (SPR) पारित किया, जिसने उनके महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी। नेहरू ने वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व को रेखांकित करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की अध्यक्षता की।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रमुख विकास:

- भारत का पहला राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, जनवरी 1947 में स्थापित, इसके बाद विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली 17 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ।

- 1952 में, Kharagpur में MIT-शैली के तकनीकी संस्थानों में से पहला स्थापित किया गया।

- अणु ऊर्जा आयोग, जो होमी जे. भाभा द्वारा नेतृत्व किया गया, अगस्त 1948 में गठन किया गया। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर ट्रॉम्बे में अगस्त 1956 में चालू हुआ।

- 1962 में, भारतीय राष्ट्रीय समिति अंतरिक्ष अनुसंधान (INCOSPAR) और थुंबा समवर्ती रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन (TERLS) की स्थापना की गई।

- दशमलव मुद्रा और वजन और माप की मीट्रिक प्रणाली, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप थी, 1955 से 1962 के बीच चरणों में लागू की गई।

शिक्षा में विकास:

1951 में, केवल 16.6% जनसंख्या शिक्षित थी। 1951 और 1961 के बीच, लड़कों के लिए स्कूल नामांकन दोगुना हो गया और लड़कियों के लिए तीन गुना। 1964 तक, विश्वविद्यालयों की संख्या 18 (1947 में) से बढ़कर 54 हो गई।

- भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1949 में डॉ. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में स्थापित हुआ।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) 1953 में स्थापित हुआ, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 में पारित हुआ।

- 1952 में, डॉ. ए. लक्ष्मणास्वामी मुदालियार द्वारा नेतृत्व की गई मुदालियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया।

- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) सितंबर 1961 में एक साहित्यिक, वैज्ञानिक, और परोपकारी समाज के रूप में स्थापित की गई।

नेहरू के तहत सामाजिक परिवर्तन:

1955 में, सरकार ने अछूतता (अपराध) अधिनियम पारित किया, जिसे बाद में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के रूप में पुनः नामित किया गया। यह कानून अछूतता के अभ्यास को दंडित करने के लिए था, इसे दंडनीय और संज्ञानात्मक अपराध बनाते हुए।

संविधान के उपबंधों के तहत सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रभावी ढंग से लागू किया गया।

हिंदू कोड अधिनियम 1951 ने रूढ़िवादियों, विशेष रूप से राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से विरोध का सामना किया। हालाँकि, इसने लिंग समानता को बढ़ावा देने वाले बाद के कानूनों की नींव रखी। परिणामस्वरूप कानूनों में हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956, और हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम 1956 शामिल थे। ये उपाय समाज में महिलाओं की समानता के कारण को आगे बढ़ाने में सहायक थे और डॉ. आंबेडकर और प्रधानमंत्री नेहरू जैसे व्यक्तियों द्वारा समर्थित थे।

विदेश नीति:

नेहरू के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति पंचशील और गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों पर दृढ़ता से आधारित थी, जैसा कि राष्ट्रीयतावादी विदेश नीति के विकास के अध्याय में विस्तृत किया गया है। नेहरूवादी युग के दौरान, भारत की विदेश नीति की विशेषता थी:

- सैन्य गठबंधनों का अस्वीकृति: भारत ने किसी भी सैन्य गठबंधनों में भागीदारी का विरोध किया, चाहे वे द्विपक्षीय हों या बहुपक्षीय।

- विदेश नीति में स्वतंत्रता: प्रमुख शक्ति समूहों के साथ संरेखण से मुक्त रहने की प्रतिबद्धता।

- सभी के साथ मित्रता: प्रत्येक राष्ट्र के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों का समर्थन।

- सक्रिय उपनिवेश विरोधी रुख: उपनिवेशवाद के खिलाफ पहलों का समर्थन।

- अपार्टीड का खुला विरोध: अपार्टीड के खिलाफ नीतियों के लिए सार्वजनिक समर्थन।

- निरस्त्रीकरण पर जोर: वैश्विक शांति के लिए निरस्त्रीकरण को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में प्राथमिकता दी।

भारत का निरस्त्रीकरण के प्रति समर्पण संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 11 के साथ संरेखित था, जो अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण का समर्थन करता था। भारत ने 1947 में अणु ऊर्जा आयोग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1962 में निरस्त्रीकरण पर अठारह-राष्ट्र समिति के सम्मेलन की मेज़बानी की।

पड़ोसियों के साथ संबंध:

भारत और पाकिस्तान: भारत और पाकिस्तान के रूप में अलग-अलग

मदन मोहन मालवीय, अकाली दल शिरोमणि अकाली दल में परिवर्तित हुआ, जो मुख्य रूप से पंजाब तक सीमित था। अन्य क्षेत्रीय पार्टियों ने भी प्रमुखता हासिल की, जिनमें द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) तमिलनाडु में, जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन (J&K), झारखंड पार्टी अविभाजित बिहार में, गणतंत्र परिषद उड़ीसा में, ऑल पार्टीज हिल लीडर्स’ कॉन्फ्रेंस असम में, अनुसूचित जाति संघ महाराष्ट्र में, आदि शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक और महाराष्ट्र में किसान और श्रमिक पार्टी ने वाम विचारधारा की ओर झुकाव रखा, लेकिन ये विशेष राज्यों तक ही सीमित थे।

एक गैर-लोकतांत्रिक कार्य

1. 1957 में, कांग्रेस पार्टी को केरल में एक अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा क्योंकि CPI विधानसभा में सबसे बड़ी एकल पार्टी के रूप में उभरी। E.M.S. नंबूदिरिपाद ने कुछ स्वतंत्र विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई, जो लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से बनी पहली कम्युनिस्ट सरकार थी।

2. शिक्षा विधेयक के प्रस्ताव के साथ समस्याएँ उत्पन्न हुईं। कैथोलिक चर्च, जो कई शैक्षणिक संस्थानों की देखरेख करता था, ने इस विधेयक को अपनी अधिकारिता पर अतिक्रमण के रूप में देखा और इसका विरोध किया। स्थानीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने राज्यव्यापी विरोधों का आयोजन किया, जिसके परिणामस्वरूप लाठीचार्ज और सरकार द्वारा गोलीबारी हुई।

3. हालांकि नेहरू को शिक्षा विधेयक पर ज्यादा आपत्ति नहीं थी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से तटस्थ रुख बनाए रखा। अंततः, उन्होंने अपनी पार्टी के भीतर दबाव के आगे झुकते हुए, जो तब उनकी बेटी द्वारा नेतृत्व की जा रही थी।

- नेहरू ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावी योजना की वकालत की, जिसमें व्यापक भूमि सुधार, औद्योगिकीकरण और पावर प्लांट, परिवहन परियोजनाएं, और सिंचाई बांध जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चरल विकास पर जोर दिया। गांधी के आर्थिक विचारों से भिन्न, नेहरू ने जनसंख्या की भलाई के लिए राज्य की हस्तक्षेप की वकालत की, जो 1930 और 1940 के दशक में सोवियत संघ में आर्थिक योजना से प्रेरित था।

- भारत, नेहरू के 'लोकतांत्रिक समाजवाद' के दृष्टिकोण के तहत, 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' को अपनाया, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी मॉडलों के तत्वों का मिश्रण था। जबकि अधिकांश कृषि, व्यापार, और उद्योग निजी हाथों में रहे, राज्य ने प्रमुख भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखा, औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया, व्यापार को विनियमित किया, और कृषि में हस्तक्षेप किया।

- योजना आयोग, जिसकी स्थापना मार्च 1950 में की गई, ने पांच वर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली पांच वर्षीय योजना (1951-56) ने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी, जिसमें बांधों, सिंचाई और भूमि सुधारों में बड़े पैमाने पर परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया।

- दूसरी योजना, जो P.C. महालनोबिस द्वारा संचालित थी, ने भारी उद्योगों पर जोर दिया, जिससे 'समाज का समाजवादी पैटर्न' प्रदर्शित हुआ, जिसमें घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण टैरिफ शामिल थे। तीसरी योजना, जो समान थी, ने कृषि की तुलना में उद्योग को प्राथमिकता देते हुए 'शहरी पूर्वाग्रह' दिखाना शुरू किया।

- आलोचकों ने तर्क किया कि पांच वर्षीय योजनाएँ निजी क्षेत्र की वृद्धि को जटिल लाइसेंसिंग सिस्टम के कारण प्रतिबंधित करती थीं, जिससे लालफीताशाही और भ्रष्टाचार उत्पन्न हुआ। समाजवादी मॉडल के समर्थकों ने राज्य द्वारा सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर अपर्याप्त खर्च की आलोचना की।

- लक्ष्यों की अनुपालन के बावजूद, पांच वर्षीय योजनाओं ने एक मजबूत औद्योगिक आधार और महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर में योगदान दिया। भाखड़ा नंगाल, दामोदर घाटी निगम, और हिराकुड मेगा-बांध जैसी परियोजनाएँ सिंचाई और बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण थीं। सार्वजनिक क्षेत्र में भारी उद्योगों की स्थापना हुई, जिसमें स्टील प्लांट, तेल रिफाइनरियाँ, निर्माण इकाइयाँ, और रक्षा उत्पादन शामिल थे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति

नेहरू ने भारत की प्रगति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी। मार्च 1958 में, लोकसभा ने वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव (SPR) पारित किया, जो उनके केंद्रीय भूमिका को मान्यता देता है। नेहरू ने वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व को उजागर करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की अध्यक्षता की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रमुख विकास:

- राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, भारत की पहली, जनवरी 1947 में स्थापित हुई, इसके बाद विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले 17 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ स्थापित की गईं।

- 1952 में, खड़गपुर में MIT-पैटर्न वाले तकनीकी संस्थानों में से पहला स्थापित किया गया।

- परमाणु ऊर्जा आयोग, जो होमी जे. भाभा के नेतृत्व में अगस्त 1948 में स्थापित हुआ। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर ट्रॉम्बे में अगस्त 1956 में चालू हुआ।

- 1962 में, भारतीय राष्ट्रीय समिति अंतरिक्ष अनुसंधान (INCOSPAR) और थुंबा समतल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन (TERLS) की स्थापना की गई।

- दशमलव मुद्रा और एक मीट्रिक प्रणाली, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ मेल खाती है, को 1955 से 1962 के बीच चरणों में लागू किया गया।

शिक्षा में विकास

1951 में, केवल 16.6% जनसंख्या शिक्षित थी। 1951 से 1961 के बीच, लड़कों के लिए स्कूल नामांकनों में दो गुना और लड़कियों के लिए तीन गुना वृद्धि हुई। 1964 तक, विश्वविद्यालयों की संख्या 18 (1947 में) से बढ़कर 54 हो गई। शिक्षा में प्रमुख विकास:

- भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 1949 में डॉ. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की स्थापना 1953 में की गई, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 में पारित हुआ।

- 1952 में डॉ. ए. लक्ष्मणस्वामी मुडालियार की अध्यक्षता में मुडालियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया।

- नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) की स्थापना सितंबर 1961 में एक साहित्यिक, वैज्ञानिक और चैरिटेबल सोसाइटी के रूप में की गई।

नेहरू के तहत सामाजिक परिवर्तन

1955 में, सरकार ने अछूतता (अपराध) अधिनियम पारित किया, जिसे बाद में नागरिक अधिकारों के संरक्षण अधिनियम के रूप में पुनः नामित किया गया। यह कानून अछूतता के अभ्यास को दंडनीय और संज्ञानात्मक अपराध बनाता है। शैक्षिक संस्थानों और सरकारी रोजगार में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित संवैधानिक धाराओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया।

- राजेंद्र प्रसाद

- 1951 में हिंदू कोड अधिनियम का सामना conservatives, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सहित, का सामना करना पड़ा। हालांकि, इसने लिंग समानता को बढ़ावा देने वाले बाद के कानूनों के लिए आधार प्रदान किया।

- इसके परिणामस्वरूप कानूनों में हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956, और हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम 1956 शामिल हैं।

विदेश नीति

नेहरू की विदेश नीति भारत के नेतृत्व के दौरान पंचशील और गैर-संरेखण के सिद्धांतों पर आधारित थी, जैसा कि राष्ट्रीयवादी विदेश नीति के विकास पर अध्याय में विस्तृत रूप से बताया गया है। नेहरूवादी युग के दौरान, भारत की विदेश नीति की विशेषताएँ:

- सैन्य गठबंधनों का खंडन: भारत ने किसी भी सैन्य गठबंधन में भाग लेने का विरोध किया, चाहे वह द्विपक्षीय हो या बहुपक्षीय।

- विदेश नीति में स्वतंत्रता: प्रमुख शक्ति समूहों के साथ असंबद्ध एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने की प्रतिबद्धता।

- सभी के साथ मित्रवत संबंध: प्रत्येक राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का समर्थन।

- सक्रिय उपनिवेशवाद विरोधी रुख: उपनिवेशवाद के खिलाफ पहलों का समर्थन।

- अपरटheid के खिलाफ खुला विरोध: अपार्थेड के खिलाफ नीतियों का सार्वजनिक समर्थन।

- निरस्त्रीकरण पर जोर: वैश्विक शांति के लिए निरस्त्रीकरण को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में प्राथमिकता दी गई।

पड़ोसियों के साथ संबंध

भारत और पाकिस्तान

- भारत और पाकिस्तान का संबंध अलग राष्ट्रों के रूप में स्थापित होने के बाद से चुनौतियों और तनावों से भरा रहा है।

- कश्मीर मुद्दा: पाकिस्तान ने 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के भारत में विलय को अस्वीकृत किया।

- पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जनजातीय हमलों के जवाब में, भारत ने स्थानीय जनसंख्या की मदद से तेजी से सैन्य कार्रवाई की।

- हालांकि, कार्य पूरा करने से पहले, नेहरू ने जनवरी 1948 में सुरक्षा परिषद में शिकायत की, जिसके परिणामस्वरूप 1 जनवरी 1949 को युद्धविराम हुआ।

- हालाँकि भारत ने 1947 में अंतरराष्ट्रीय निगरानी के तहत जनमत संग्रह कराने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन उसने 1955 में इस प्रस्ताव से पीछे हट गया।

- कश्मीर पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मौखिक विवाद हुए, लेकिन दोनों देशों के बीच वास्तविक युद्ध 1964 तक नहीं हुआ।

सिंधु नदी जल विवाद: विभाजन के बाद सिंधु प्रणाली के जल का समान वितरण एक विवादास्पद मुद्दा बन गया। भारत ने सिंधु द्वारा 28 मिलियन सिंचित एकड़ में से 5 मिलियन प्राप्त किए।

- सिंधु प्रणाली के पश्चिमी भागों से अधिकांश जल अरब सागर में बह गया।

- सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण विवाद उत्पन्न हुए, जिसमें पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया।

- विश्व बैंक के मार्गदर्शन में, 17 अप्रैल 1959 को नहर जल पर एक अंतरिम समझौता हस्ताक्षरित किया गया।

- इसके बाद, 19 सितंबर 1960 को कराची में एक व्यापक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए।

- हालांकि, यह दोनों देशों के बीच तनाव को पूरी तरह से हल करने में विफल रहा।

भारत और चीन

- स्वतंत्र भारत ने चियांग काई-शेक के नेतृत्व में राष्ट्रवादी सरकार के तहत चीन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए।

- 1949 में कम्युनिस्टों के नियंत्रण में आने के बाद भी मान्यता जारी रही।

- भारत ने चीन के संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश के लिए समर्थन किया, लेकिन मित्रवत संबंध स्थापित नहीं किए जा सके।

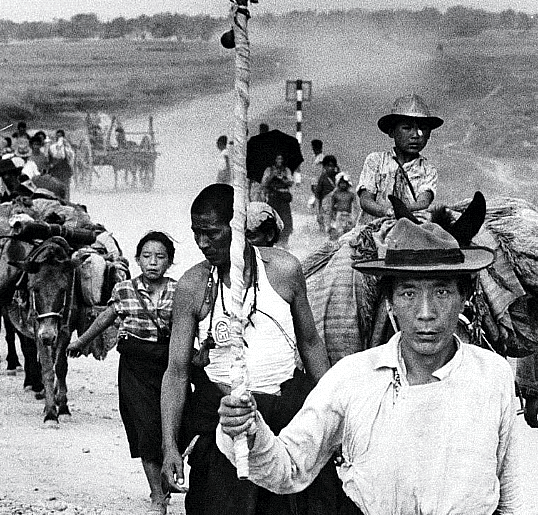

तिब्बत में विकास और पंचशील: 1950 में चीन के तिब्बत पर सैन्य कब्जे से एक समझौता हुआ (पंचशील) जिसने चीनी अधिकार को औपचारिक रूप दिया।

- 1959 में, तिब्बती लोगों ने चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह किया, जिसके परिणामस्वरूप दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी।

- चीन ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और क्षेत्रीय दावे किए।

- 1960 में बातचीत ने दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को हल करने में विफलता दिखाई।

सिनो-भारतीय युद्ध 1962: चीन ने अक्टूबर 1962 में NEFA और लद्दाख में भारत पर हमला किया।

- भारत को एक सैन्य हार का सामना करना पड़ा, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मांगी गई।

- चीन ने एकतरफाWithdrawal की घोषणा की लेकिन लद्दाख के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण बनाए रखा।

- कूटनीतिक प्रयास, जिसमें अफ्रीकी-एशियाई मध्यस्थता शामिल थी, सीमा विवाद को हल करने में असफल रहे।

- चीन के 1964 के परमाणु परीक्षण ने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया।

सिनो-भारतीय युद्ध के परिणाम: भारत को सैन्य हार के कारण आत्म-सम्मान में एक महत्वपूर्ण झटका लगा।

- गैर-संरेखण नीति की समीक्षा की गई, जिससे अमेरिका और ब्रिटेन के साथ संबंधों में सुधार हुआ।

- कांग्रेस को चुनावी नुकसान हुआ, और नेहरू को पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा।

- तीसरे पांच वर्षीय योजना से संसाधन रक्षा प्रयासों को मजबूत करने के लिए स्थानांतरित किए गए।

- पाकिस्तान, भारत की हार से प्रोत्साहित होकर, 1965 में चीन के गुप्त समर्थन से हमला किया।

भारत और नेपाल: भारत की नेपाल के लिए बाहरी सुरक्षा के लिए सामरिक महत्व की पहचान ने जुलाई 1950 में दोनों देशों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए।

- इस संधि ने नेपाल की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, और स्वतंत्रता को स्वीकार किया, जिससे महत्वपूर्ण टकराव या गलतफहमियों के मामले में आपसी संवाद का एक वचनबद्धता स्थापित हुआ।

भारत और भूटान: अगस्त 1949 में, भारत और भूटान के बीच एक स्थायी शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए गए।

- इस संधि में भूटान के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप न करने की भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया गया।

- भूटान ने इसके बदले भारत सरकार के मार्गदर्शन का पालन करने पर सहमति व्यक्त की।

भारत और श्रीलंका: 1958 में तमिल-सिंहलिज दंगों ने श्रीलंका में तमिल जनसंख्या के प्रति कुछ भारतीय नेताओं की सहानुभूति बढ़ाई।

- हालांकि, भारतीय सरकार ने श्रीलंका में जातीय विवादों को आंतरिक मामला माना।

- भारत ने श्रीलंका के प्रति मित्रवत रुख बनाए रखा और आपसी लाभदायक आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दिया।

- भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1949 में डॉ. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित किया गया।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) 1953 में स्थापित किया गया, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 में पारित हुआ।

- 1952 में डॉ. ए. लक्ष्मणस्वामी मुदालियार की अध्यक्षता में मुदालियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया।

- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) सितंबर 1961 में एक साहित्यिक, वैज्ञानिक और चैरिटेबल सोसाइटी के रूप में स्थापित की गई।

नेहरू के तहत सामाजिक परिवर्तन

1955 में, सरकार ने अस्पर्शता (अपराध) अधिनियम को लागू किया, जिसे बाद में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के रूप में नामित किया गया। यह विधेयक अस्पर्शता के अभ्यास को दंडनीय और संज्ञानात्मक अपराध बनाने का लक्ष्य रखता था। समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी रोजगार में आरक्षण से संबंधित संविधान की धाराओं का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया गया।

राजेंद्र प्रसाद

1951 का हिंदू कोड अधिनियम पारंपरिकवादी लोगों, जिनमें राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे, का विरोध झेलना पड़ा। हालाँकि, इसने लिंग समानता को बढ़ावा देने वाले अधिनियमों की नींव रखी। इसके परिणामस्वरूप बने कानूनों में 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, और 1956 का हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम शामिल हैं। ये उपाय समाज में महिलाओं की समानता के लिए महत्वपूर्ण थे और डॉ. अंबेडकर और प्रधान मंत्री नेहरू जैसे व्यक्तियों द्वारा समर्थित थे।

विदेश नीति

नेहरू के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति पंचशील और ग़ैर-संरेखण के सिद्धांतों पर आधारित थी, जैसा कि राष्ट्रीयवादी विदेश नीति के विकास के अध्याय में विस्तृत किया गया है। नेहरूवादी युग के दौरान, भारत की विदेश नीति की विशेषताएँ थीं:

- सैन्य गठबंधनों का अस्वीकार: भारत ने किसी भी सैन्य गठबंधन में भाग लेने का विरोध किया, चाहे वह द्विपक्षीय हो या बहुपक्षीय।

- विदेश नीति में स्वतंत्रता: बड़े शक्ति समूहों के साथ असंरेखित एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने की प्रतिबद्धता।

- सभी के साथ मित्रवत संबंध: हर राष्ट्र के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों का समर्थन।

- सक्रिय उपनिवेश-विरोधी रुख: उपनिवेशवाद के खिलाफ पहलों का समर्थन।

- अपार्थेड के खिलाफ खुला विरोध: अपार्थेड के खिलाफ नीतियों के लिए सार्वजनिक समर्थन।

- निरस्त्रीकरण पर जोर: वैश्विक शांति के लिए निरस्त्रीकरण को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में प्राथमिकता देना।

भारत का निरस्त्रीकरण के प्रति समर्पण संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 11 के साथ संरेखित था, जो अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण का समर्थन करता था। भारत ने 1947 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1962 में निरस्त्रीकरण पर अठारह-राष्ट्र समिति के सम्मेलन का आयोजन किया।

पड़ोसियों के साथ संबंध

भारत और पाकिस्तान के अलग-अलग राष्ट्रों के रूप में गठन के बाद, उनके बीच संबंध चुनौतियों और तनावों से भरे रहे।

- कश्मीर मुद्दा: पाकिस्तान ने 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के भारत में विलय को अस्वीकार किया। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जनजातीय हमलों के जवाब में, भारत ने स्थानीय जनसंख्या के सहयोग से त्वरित सैन्य कार्रवाई की। हालांकि, कार्य को पूरा करने से पहले, नेहरू ने जनवरी 1948 में सुरक्षा परिषद से शिकायत की, जिसके परिणामस्वरूप 1 जनवरी 1949 को एक युद्धविराम हुआ। भारत ने 1947 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के तहत जनमत संग्रह कराने के लिए सहमति दी थी, लेकिन 1955 में इस प्रस्ताव से पीछे हट गया।

- सिंधु नदी का पानी विवाद: विभाजन के बाद सिंधु प्रणाली के जल का समान वितरण एक विवादास्पद मुद्दा बन गया। भारत को सिंधु द्वारा 28 मिलियन सिंचित एकड़ में से 5 मिलियन मिले। सिंधु प्रणाली के पश्चिमी हिस्सों से अधिकांश जल अरब सागर में बह गया। सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण विवाद उत्पन्न हुए, जिसमें पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया। विश्व बैंक के मार्गदर्शन में, 17 अप्रैल 1959 को नहर जल पर एक अस्थायी समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद, 19 सितंबर 1960 को कराची में एक व्यापक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। हालाँकि, यह दोनों राष्ट्रों के बीच तनाव को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सका।

चीन के साथ राजनयिक संबंध: स्वतंत्र भारत ने चियांग काई-शेक के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार के तहत चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए।

- कम्युनिस्टों के 1949 में नियंत्रण में आने के बाद भी मान्यता जारी रही।

- भारत ने चीन के यूएन में प्रवेश के समर्थन के बावजूद, मित्रवत संबंधों की स्थापना नहीं हो सकी।

- तिब्बत और पंचशील में विकास: 1950 में चीन के तिब्बत पर सैन्य कब्जे के बाद भारत के साथ एक समझौता (पंचशील) हुआ जिसने चीनी अधिकार को औपचारिक रूप दिया।

- 1959 में, चीनी प्रभुत्व के खिलाफ तिब्बती विद्रोह के परिणामस्वरूप दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी।

- चीन ने भारत के लद्दाख क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और क्षेत्रीय दावे किए।

- 1960 में वार्ता सीमा विवादों को सुलझाने में विफल रही।

- 1962 का चीन-भारत युद्ध: चीन ने अक्टूबर 1962 में NEFA और लद्दाख पर भारत पर हमला किया। भारत को एक सैन्य हार का सामना करना पड़ा, और अमेरिका और यूके से सहायता मांगी।

- चीन ने एकतरफा रूप से वापसी की घोषणा की, लेकिन लद्दाख के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण बनाए रखा।

- राजनयिक प्रयास, जिसमें अफ्रीकी-एशियाई मध्यस्थता शामिल थी, सीमा विवाद को सुलझाने में असफल रहे।

- चीन के 1964 के परमाणु परीक्षण ने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया।

सिनो-भारतीय युद्ध के परिणाम

- भारत को सैन्य हार के कारण अपनी आत्म-सम्मान को बड़ा धक्का लगा।

- ग़ैर-संरेखण नीति की समीक्षा की गई, जिससे अमेरिका और यूके के साथ संबंधों में सुधार हुआ।

- कांग्रेस को चुनावी हार का सामना करना पड़ा, और नेहरू को पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा।

- तीसरी पंचवर्षीय योजना से संसाधन रक्षा प्रयासों को मजबूत करने के लिए स्थानांतरित किए गए।

- पाकिस्तान ने भारत की हार से उत्साहित होकर 1965 में चीन के गुप्त समर्थन के साथ हमला किया।

भारत ने नेपाल के लिए अपनी बाहरी सुरक्षा के लिए रणनीतिक महत्व को मान्यता देते हुए जुलाई 1950 में दोनों देशों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने नेपाल की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को स्वीकार किया, महत्वपूर्ण तनाव या गलतफहमियों के मामले में आपसी संवाद की प्रतिबद्धता को मजबूत किया।

अगस्त 1949 में भारत और भूटान के बीच एक स्थायी शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि ने भूटान के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप न करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। भूटान ने भारत सरकार के मार्गदर्शन का पालन करने पर सहमति दी।

1958 में तमिल-सिंहली दंगों ने कुछ भारतीय नेताओं में श्रीलंका में तमिल जनसंख्या के प्रति सहानुभूति पैदा की। इस सहानुभूति के बावजूद, भारतीय सरकार ने श्रीलंका में जातीय विवादों को आंतरिक मुद्दा माना। भारत ने श्रीलंका के प्रति मित्रवत रुख बनाए रखा और आपसी लाभकारी आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दिया।

राजेंद्र प्रसाद का 1951 का हिंदू कोड अधिनियम पारंपरिक विचारधारा के खिलाफ था, जिसमें राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। हालांकि, इसने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले बाद के कानूनों की नींव रखी। इसके परिणामस्वरूप बने कानूनों में शामिल हैं: हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956, और हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम 1956। ये उपाय समाज में महिलाओं की समानता के लिए महत्वपूर्ण थे और इन्हें डॉ. अंबेडकर और प्रधानमंत्री नेहरू जैसे व्यक्तित्वों द्वारा समर्थन मिला।

नेहरू के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति दृढ़ता से पंचशील और गैर-संरेखण के सिद्धांतों पर आधारित थी, जैसा कि राष्ट्रीयतावाद की विदेश नीति के विकास पर अध्याय में विस्तृत किया गया है। नेहरूवियन युग में, भारत की विदेश नीति की विशेषताएँ थीं:

- सैन्य गठबंधनों का अस्वीकरण: भारत ने किसी भी सैन्य गठबंधन में भाग लेने का विरोध किया, चाहे वह द्विपक्षीय हो या बहुपक्षीय।

- विदेश नीति में स्वतंत्रता: प्रमुख शक्ति समूहों के साथ अनलाइंड रहने की प्रतिबद्धता।

- सभी के साथ मित्रवत संबंध: हर राष्ट्र के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों का समर्थन।

- सक्रिय उपनिवेशवाद विरोधी रुख: उपनिवेशवाद के खिलाफ पहलों का समर्थन।

- अपार्थेड के खिलाफ खुला विरोध: अपार्थेड के खिलाफ नीतियों के लिए सार्वजनिक समर्थन।

- निरस्त्रीकरण पर जोर: वैश्विक शांति के लिए निरस्त्रीकरण को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में प्राथमिकता।

भारत की निरस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्धता संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 11 के साथ संरेखित होकर अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण की वकालत में स्पष्ट थी। भारत ने 1947 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1962 में निरस्त्रीकरण पर अठारह-राष्ट्र समिति के सम्मेलन की मेज़बानी की।

भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में अस्तित्व में आने के बाद से, उनके संबंध चुनौतियों और तनावों से भरे रहे हैं।

- कश्मीर मुद्दा: पाकिस्तान ने 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के भारत में विलय को अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जनजातीय हमलों के जवाब में, भारत ने स्थानीय आबादी के सहयोग से शीघ्र ही सैन्य कार्रवाई की। हालांकि, कार्य पूरा करने से पहले, नेहरू ने जनवरी 1948 में सुरक्षा परिषद से शिकायत की, जिसके परिणामस्वरूप 1 जनवरी 1949 को युद्धविराम हुआ। भारत ने प्रारंभ में 1947 में अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के तहत जनमत संग्रह कराने पर सहमति दी, लेकिन 1955 में इस प्रस्ताव से हट गया। कश्मीर पर मौखिक विवाद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हुए, लेकिन 1964 तक दोनों देशों के बीच कोई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ।

- सिंधु नदी जल विवाद: विभाजन के बाद सिंधु प्रणाली के जल का समान वितरण एक विवादास्पद मुद्दा बन गया। भारत को सिंधु द्वारा 28 मिलियन सिंचाई एकड़ में से 5 मिलियन मिले। सिंधु प्रणाली के पश्चिमी हिस्सों से अधिकांश जल अरब सागर में बहता था। प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा और बाढ़ के कारण विवाद उत्पन्न हुए, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को दोषी ठहराया। विश्व बैंक के मार्गदर्शन में, 17 अप्रैल 1959 को नहर जल के लिए एक अंतरिम समझौता हुआ। इसके बाद, 19 सितंबर 1960 को कराची में एक व्यापक समझौता हुआ। हालाँकि, यह दोनों देशों के बीच तनाव को पूरी तरह से हल नहीं कर सका।

भारत और चीन

- चीन के साथ कूटनीतिक संबंध: स्वतंत्र भारत ने चियांग काई-शेक के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार के तहत चीन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। 1949 में कम्युनिस्टों के सत्ता में आने के बाद भी मान्यता जारी रही। भारत ने चीन के UN में प्रवेश के लिए समर्थन किया, लेकिन मित्रवत संबंध स्थापित नहीं हो सके।

- तिब्बत और पंचशील में विकास: 1950 में चीन के तिब्बत पर सैन्य कब्जे ने भारत के साथ एक समझौता (पंचशील) किया, जिसमें चीनी अधिकार को औपचारिक रूप दिया गया। 1959 में, चीन के प्रभुत्व के खिलाफ तिब्बती विद्रोह के परिणामस्वरूप दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। चीन ने भारत के लद्दाख क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और क्षेत्रीय दावे किए। 1960 में बातचीत ने दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को हल करने में असफल रही।

- 1962 का चीन-भारत युद्ध: अक्टूबर 1962 में चीन ने NEFA और लद्दाख पर भारत पर हमला किया। भारत को सैन्य हार का सामना करना पड़ा और उसे अमेरिका और ब्रिटेन से सहायता मांगनी पड़ी। चीन ने एकतरफा रूप से वापसी की घोषणा की लेकिन लद्दाख के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण बनाए रखा। कूटनीतिक प्रयास, जिसमें अफ्रो-एशियाई मध्यस्थता शामिल थी, सीमा विवाद को हल करने में असफल रहे। चीन के 1964 के परमाणु परीक्षण ने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया।

सिनो-भारतीय युद्ध के परिणाम: भारत को सैन्य हार के कारण अपनी आत्म-सम्मान में बड़ा धक्का लगा। गैर-अनुप्रवासी नीति की समीक्षा की गई, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका और ब्रिटेन के साथ संबंध बेहतर हुए। कांग्रेस को चुनावी झटके का सामना करना पड़ा, और नेहरू को पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। संसाधनों को तिहरे पंचवर्षीय योजना से रक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए स्थानांतरित किया गया। पाकिस्तान, जो भारत की हार से उत्साहित था, ने 1965 में चीन के गुप्त समर्थन के साथ एक हमला किया।

भारत और नेपाल

भारत ने नेपाल की बाहरी सुरक्षा के लिए रणनीतिक महत्व को मान्यता दी, जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 1950 में दोनों देशों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि नेपाल की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, और स्वतंत्रता को मान्यता देती है, और महत्वपूर्ण तनाव या गलतफहमियों की स्थिति में आपसी संवाद के लिए प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

भारत और भूटान

अगस्त 1949 में, भारत और भूटान के बीच एक स्थायी शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि में भारत ने भूटान के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप न करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भूटान ने इसके जवाब में भारत सरकार के मार्गदर्शन का पालन करने पर सहमति व्यक्त की।

भारत और श्रीलंका

1958 में तमिल-सिंहली दंगों ने कुछ भारतीय नेताओं के बीच श्रीलंका के तमिल जनसंख्या के प्रति सहानुभूति उत्पन्न की। इस सहानुभूति के बावजूद, भारतीय सरकार ने श्रीलंका में जातीय विवादों को आंतरिक मामला माना। भारत ने श्रीलंका के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण बनाए रखा और आपसी लाभकारी आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दिया।

भारत और नेपाल

नेपाल की रणनीतिक महत्वता को ध्यान में रखते हुए, भारत ने जुलाई 1950 में दोनों देशों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने नेपाल की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, और स्वतंत्रता को मान्यता दी, जिससे महत्वपूर्ण तनाव या गलतफहमियों की स्थिति में आपसी संवाद के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत किया गया।

भारत और भूटान

- अगस्त 1949 में, भारत और भूटान के बीच एक स्थायी शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए गए।

- इस संधि ने भूटान के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप न करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया।

- भूटान ने, इसके बदले, अपनी बाहरी संबंधों के संदर्भ में भारत सरकार की मार्गदर्शक सलाह का पालन करने के लिए सहमति दी।

भारत और श्रीलंका

1958 में तमिल-सिंहली दंगों ने कुछ भारतीय नेताओं की ओर से श्रीलंका में तमिल जनसंख्या के प्रति सहानुभूति उत्पन्न की। इस सहानुभूति के बावजूद, भारतीय सरकार ने श्रीलंका में जातीय विवादों को एक आंतरिक मामला माना। भारत ने श्रीलंका के प्रति मित्रवत रुख बनाए रखा और आपसी लाभदायक आर्थिक और व्यापार संबंधों को बढ़ावा दिया।

- भारतीय सरकार ने श्रीलंका में जातीय विवादों को एक आंतरिक मामला माना।

- भारत ने श्रीलंका के प्रति मित्रवत रुख बनाए रखा और आपसी लाभदायक आर्थिक और व्यापार संबंधों को बढ़ावा दिया।

|

198 videos|620 docs|193 tests

|