स्पेक्ट्रम सारांश: लाल बहादुर शास्त्री के वर्ष (जून 1964–जनवरी 1966) | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

परिचय

जवाहरलाल नेहरू के 1964 में निधन के बाद, भारत में संभावित राजनीतिक संकट के बारे में चिंताएँ थीं। हालांकि, ये भय निराधार साबित हुए। सत्ता का संक्रमण अत्यंत सुचारु रहा, जिसमें गुलज़ारीलाल नंदा ने कांग्रेस पार्टी से नए नेता के चुनाव तक अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं और स्पष्ट उत्तराधिकार प्रोटोकॉल की उपस्थिति इस निर्बाध संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण थी। जबकि पड़ोसी देशों में अस्थिरता थी, लाल बहादुर शास्त्री ने नेहरू का स्थान लिया और भारत की स्थिर लोकतंत्र की छवि को बनाए रखा, जो उस समय क्षेत्र में हो रहे तख्तापलट और सैन्य कब्जों के विपरीत था।

लाल बहादुर शास्त्री के वर्ष

जून 1964 से जनवरी 1966 का समय, जिसे "लाल बहादुर शास्त्री के वर्ष" के रूप में जाना जाता है, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था। नेहरू के निधन के बाद, सत्ता का संक्रमण सुचारु रहा, जिससे शास्त्री ने नेतृत्व संभाला। उनके कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं, जिनमें शामिल हैं:

- 1965 में दूसरा भारत-पाकिस्तान युद्ध

- 1966 में ताशकंद घोषणा

यह युग शास्त्री के प्रभावी नेतृत्व, आर्थिक सुधारों, और कूटनीतिक पहलों को उजागर करता है, जिन्होंने भारत के भविष्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया। चुनौतियों का सामना करते हुए भी, शास्त्री की प्रशासन ने निम्नलिखित का उदाहरण प्रस्तुत किया:

- लचीलापन

- निर्णयात्मकता

- घरेलू विकास और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता

जून 1964 से जनवरी 1966 का यह समय, "लाल बहादुर शास्त्री के वर्ष" के रूप में जाना जाता है, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद, सत्ता का संक्रमण सुचारु रहा, जिससे लाल बहादुर शास्त्री नेता के रूप में कार्यभार संभालने में सक्षम हुए। शास्त्री के कार्यकाल में 1965 का भारत-पाक युद्ध और ताशकंद घोषणा जैसी महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल थीं, जो युद्ध समाप्त होने के बाद 10 जनवरी 1966 को हस्ताक्षरित हुई। यह अवधि शास्त्री के जीवंत नेतृत्व, महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों, और प्रभावी कूटनीतिक कार्यों द्वारा चिह्नित की गई, जिन्होंने भारत के भविष्य पर प्रभाव डाला। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, शास्त्री का प्रशासन शक्ति, निर्णयात्मकता, और घरेलू विकास एवं अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रति समर्पण का प्रदर्शन करता है।

नेतृत्व का उत्तराधिकार

- कांग्रेस द्वारा गठित सिंडिकेट ने जवाहरलाल नेहरू के बाद उत्तराधिकारी तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों में शामिल थे: मोराारजी देसाई - अनुभव के लिए जाने जाते थे लेकिन उन्हें रूढ़िवादी माना जाता था। लाल बहादुर शास्त्री - एक दयालु और लचीले नेता जिनमें ईमानदारी थी।

- अंततः, शास्त्री को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया क्योंकि देसाई ने चुनाव में खड़े न होने का निर्णय लिया।

जवाहरलाल नेहरू की 1963 में मृत्यु के बाद, कांग्रेस सिंडिकेट, जिसका नेतृत्व के. कामराज ने किया, को एक नए नेता का चयन करना था। मुख्य उम्मीदवार थे मोराारजी देसाई, जो अनुभवी थे लेकिन रूढ़िवादी माने जाते थे, और लाल बहादुर शास्त्री, जो अपनी दयालुता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। अंततः, शास्त्री को चुना गया जब देसाई ने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया।

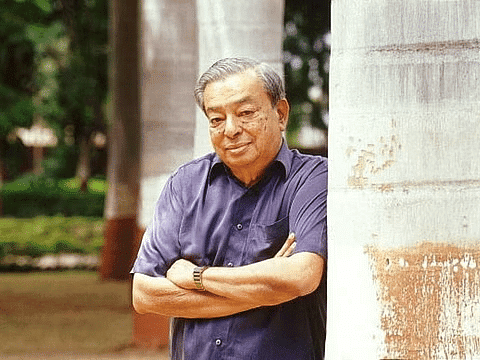

प्रारंभिक जीवन

- लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में हुआ, और उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया।

- उन्होंने 1928 में काशी विद्यापीठ से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 'शास्त्री' का उपाधि प्राप्त की।

- जब उन्होंने 1928 में लालिता देवी से विवाह किया, तो उन्होंने दहेज के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शित करते हुए विवाह में केवल पांच गज खादी और एक चक्की स्वीकार की।

स्वतंत्रता के बाद की राजनीतिक यात्रा

- लाल बहादुर शास्त्री ने विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया और 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए।

- उन्होंने नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- 1937 में, वह संयुक्त प्रांतों की विधान सभा के लिए चुने गए।

- भारत की स्वतंत्रता के बाद, उन्होंने उत्तर प्रदेश में मंत्री के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने पुलिस और परिवहन विभागों का निरीक्षण किया।

- 1951 में, उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया और बाद में राज्य सभा के लिए नामांकित किया गया।

- शास्त्री ने 1956 में रेलवे मंत्री के रूप में इस्तीफा दिया, एक रेल दुर्घटना के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, लेकिन 1961 में गृह मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में लौट आए।

- उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण समिति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना में योगदान दिया।

अपने प्रारंभिक जीवन के बाद, शास्त्री की राजनीतिक यात्रा ...

प्रधानमंत्री: नेहरू की विरासत को आगे बढ़ाते हुए लेकिन बदलाव के साथ

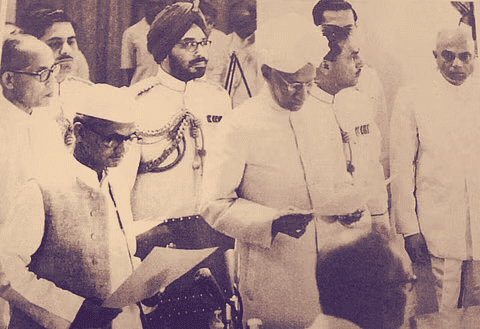

- लाल बहादुर शास्त्री ने 9 जून, 1964 को दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रारंभ में, उन्होंने विदेश मामलों और परमाणु ऊर्जा के विभाग अपने पास रखे।

- बाद में, उन्होंने स्वर्ण सिंह को विदेश मंत्री नियुक्त किया।

- अपने पहले प्रसारण में, शास्त्री ने स्वतंत्रता, समृद्धि और वैश्विक शांति पर केंद्रित एक समाजवादी लोकतंत्र का अपना दृष्टिकोण साझा किया।

- एक प्रतिबद्ध धर्मनिरपेक्षता के समर्थक, शास्त्री ने भारत की विविधता और सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देने के महत्व पर जोर दिया।

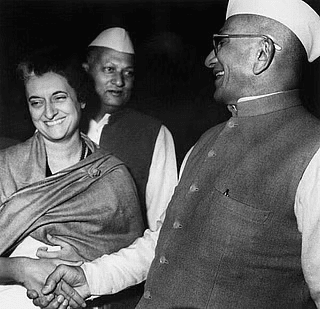

- उन्होंने नेहरू के मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्रियों को बनाए रखा और इंदिरा गांधी को सूचना और प्रसारण मंत्री नियुक्त किया।

- उन्होंने प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना की, जिसमें एल.के. झा को पहला सचिव नियुक्त किया।

चुनौतियाँ

- 1965 में, शास्त्री को गैर-हिंदी भाषी राज्यों, विशेष रूप से मद्रास (अब तमिल नाडु) में हिंदी के संभावित प्रवर्तन के खिलाफ महत्वपूर्ण विरोध का सामना करना पड़ा।

- उन्होंने इस संकट को सफलतापूर्वक हल किया, यह वादा करते हुए कि जब तक गैर-हिंदी भाषी राज्य चाहेंगे, तब तक अंग्रेजी आधिकारिक भाषा बनी रहेगी।

- लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री के रूप में संक्षिप्त कार्यकाल मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट दृष्टिकोण से भरा हुआ था।

- शास्त्री ने नेहरू की नीतियों की निरंतरता बनाए रखी, जबकि उन्होंने अपने स्वयं के शैली और दृष्टिकोण को दर्शाने वाले बदलाव भी किए।

आर्थिक विचार

- शास्त्री ने देश के विकास के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया।

- उन्होंने कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए नीतियों को प्रोत्साहित किया।

- शास्त्री ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया ताकि रोजगार का सृजन हो और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले।

आर्थिक सुधार के एक अग्रदूत

- विकेंद्रीकरण: शास्त्री ने निर्णय लेने की शक्ति को योजना आयोग से संबंधित मंत्रालयों में स्थानांतरित करके शासन को विकेंद्रीकरण करने का लक्ष्य रखा।

- राष्ट्रीय योजना परिषद: उन्होंने योजना प्रक्रिया में योजना आयोग के प्रभाव को कम करने के प्रयास किए।

- नियमों में ढील: 1965 में, शास्त्री ने सरकारी नियंत्रण की समीक्षा की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप इस्पात और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में ढील दी गई।

- आर्थिक टीम: शास्त्री की टीम, जिसमें एल.के. झा और आई.जी. पटेल शामिल थे, ने कृषि के आधुनिकीकरण और निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता देने पर ध्यान केंद्रित किया।

- रु्पये का अवमूल्यन: शास्त्री ने आर्थिक सुधारों की नींव रखी, जिसमें रुपये का अवमूल्यन शामिल था।

हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की शुरुआत

- खाद्य संकट: शास्त्री ने अपने कार्यकाल के दौरान खाद्य संकट को संबोधित करने के लिए सी. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया।

चिदंबरम सुब्रमण्यम

- हरित क्रांति: शास्त्री ने हरित क्रांति की नींव का समर्थन किया, विरोध का सामना करते हुए 1965 में गेहूं के बीजों का आयात शुरू किया।

एम.एस. स्वामीनाथन (हरित क्रांति के पिता)

- प्रोत्साहन: नई कृषि तकनीकों का समर्थन करने के लिए कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम की स्थापना।

- श्वेत क्रांति: हरित क्रांति के बाद, शास्त्री ने दूध उत्पादन को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके परिणामस्वरूप 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई।

डॉ. वर्जीज कुरियन (श्वेत क्रांति के पिता)

- एक भोजन छोड़ने का विचार: 1965 के युद्ध के दौरान, शास्त्री ने नागरिकों को खाद्य वितरण में सहायता के लिए स्वेच्छा से सप्ताह में एक भोजन छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, अमेरिकी दबाव का विरोध करते हुए।

नई संस्थाएँ और परियोजनाएँ

लाल बहादुर शास्त्री द्वारा विभिन्न संस्थानों का उद्घाटन

- शास्त्री ने कई महत्वपूर्ण संस्थानों का उद्घाटन किया, जिनमें केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान शामिल हैं।

- पोर्ट अवसंरचना: उन्होंने जवाहर डॉक का उद्घाटन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और Tuticorin Port पर निर्माण कार्य की शुरुआत की।

- ऊपरी कृष्णा परियोजना: शास्त्री ने इस परियोजना की नींव रखी, जिसमें आलमट्टी बांध शामिल था।

विदेश संबंध

गुटनिरपेक्ष नीति

- कोई मौलिक परिवर्तन नहीं: लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को बनाए रखा लेकिन चीन की चिंताओं के कारण रक्षा बजट बढ़ा दिया।

- सोवियत संघ के साथ निकट संबंध: शास्त्री ने अपने कार्यकाल के दौरान सोवियत संघ के साथ संबंधों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा।

पड़ोसी राज्यों के साथ कूटनीति

- बंडारनायके-शास्त्री समझौता: शास्त्री ने इस समझौते के माध्यम से श्रीलंका (Ceylon) के साथ मुद्दों को संबोधित किया, हालांकि इसके बाद उनके निधन के बाद चुनौतियाँ आईं।

- बर्मा के साथ संबंध: 1965 में शास्त्री की रंगून यात्रा ने 1962 में हुए सैनिक तख्तापलट के बाद बर्मा (म्यांमार) के साथ अच्छे संबंधों को पुनर्स्थापित करने में मदद की।

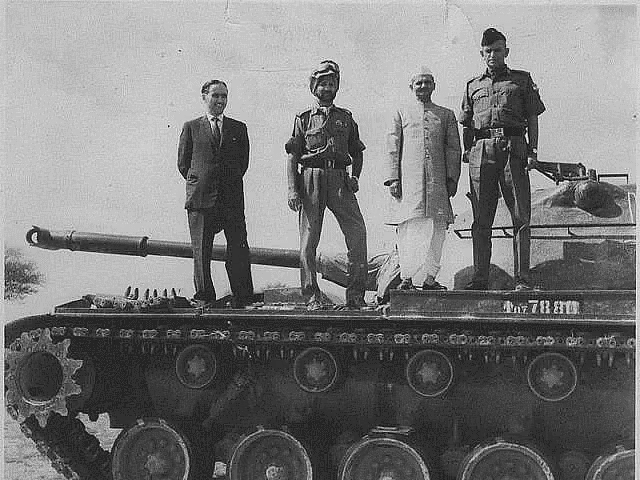

भारत-पाक युद्ध

- 1958 में, जनरल मोहम्मद आयूब खान ने अमेरिका के बड़े सैन्य समर्थन के साथ पाकिस्तान पर एक सैनिक तख्तापलट के माध्यम से नियंत्रण प्राप्त किया।

- 1962 के भारत-चीन युद्ध के परिणामस्वरूप भारत और उसकी सशस्त्र सेनाएँ विभिन्न कारणों से निराश थीं।

- अप्रैल 1965 में, पाकिस्तान ने सिंध में स्थिति का परीक्षण किया, जिससे कच्छ के रण में प्रारंभिक झड़पें हुईं।

- इन झड़पों के बाद ब्रिटेन द्वारा एक युद्धविराम की मध्यस्थता की गई, जिसके परिणामस्वरूप सेनाओं की वापसी हुई।

- अगस्त 1965 में, आयूब खान ने विदेश मंत्री जुल्फिकार भुट्टो के प्रोत्साहन से कश्मीर में 'ऑपरेशन ग्रैंडस्लैम' शुरू किया।

- भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के स्वाभाविक विद्रोह के दावे को खारिज कर दिया और भारतीय सेना को युद्धविराम रेखा को पार करने का आदेश दिया।

- सितंबर 1965 में, भारतीय सेनाओं ने पंजाब में लाहौर और सियालकोट को लक्षित करते हुए त्रिदिशात्मक हमला किया।

- संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया, जिससे 23 सितंबर को एक युद्धविराम समझौता हुआ।

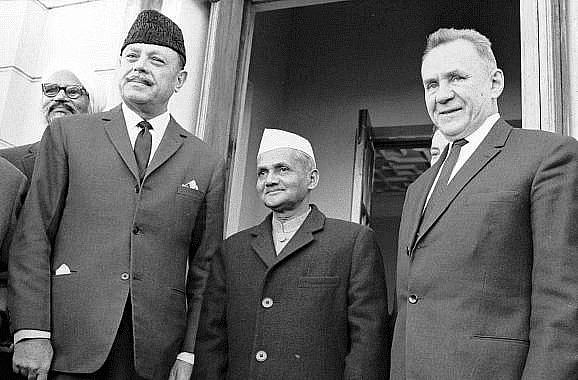

ताशकंद में शांति समझौता

ताशकंद में शांति समझौता 1965 के भारत-पाक युद्ध के अंत का प्रतीक था। यह समझौता 10 जनवरी, 1966 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में सोवियत प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन की मध्यस्थता में हस्ताक्षरित किया गया।

समझौते के मुख्य बिंदुओं में शामिल थे:

- भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थिति को बहाल करना।

- सेनाओं को युद्ध से पहले की स्थिति में वापस लाना।

- विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल करने की प्रतिबद्धता।

- समझौते का उद्देश्य संघर्ष के बाद क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना था।

ताशकंद में एक दक्षिण एशियाई शांति सम्मेलन

- जनवरी 1966 में, ताशकंद में दक्षिण एशिया के लिए एक शांति सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका आयोजन सोवियत राष्ट्रपति अलेक्सेई कोसिगिन ने किया।

- अलेक्सेई कोसिगिन के मध्यस्थता से 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

- इस घोषणा का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य और शांति पूर्ण संबंधों को बहाल करना और उनके लोगों के बीच समझ और मित्रता को बढ़ावा देना था।

- इस समझौते को आलोचना का सामना करना पड़ा, विशेषकर भारत में, क्योंकि इसमें युद्ध न होने का कोई समझौता नहीं था और यह कश्मीर में पाकिस्तान की गुरिल्ला गतिविधियों को संबोधित नहीं करता था।

- पाकिस्तान में, विरोध प्रदर्शन और दंगे हुए, और जुल्फिकार भुट्टो ने आयूब खान और ताशकंद पैक्ट से दूरी बना ली, अंततः अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी की स्थापना की।

- सम्मेलन के प्रमुख व्यक्तियों में आयूब खान, लाल बहादुर शास्त्री, और प्रमुख अलेक्सेई कोसिगिन शामिल थे।

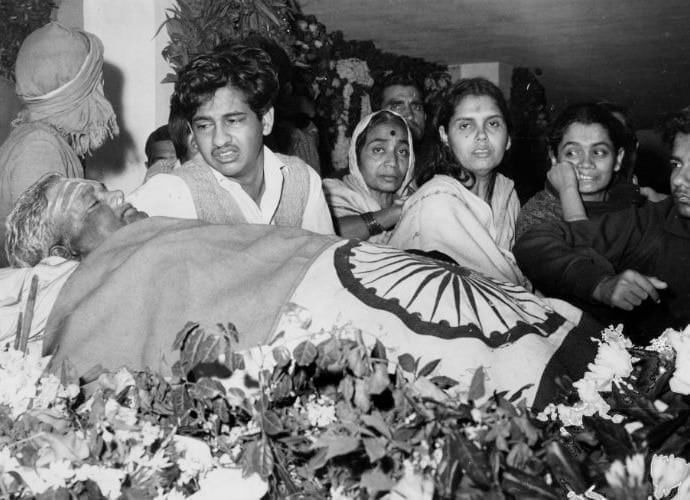

शास्त्री की मृत्यु

- लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी 1966 को दिल के दौरे से निधन हो गया।

- उनकी मृत्यु के चारों ओर विवाद और संदेह थे, जिसमें ज़हरीला होने का दावा भी शामिल था।

- अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी (CIA) के शामिल होने के बारे में संदेह थे, जो भारत की परमाणु महत्वाकांक्षाओं और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन में संभावित बदलाव के संबंध में पश्चिमी चिंताओं को दर्शाते थे।

- शास्त्री की अचानक मृत्यु के अलावा, डॉ. होमी भाभा की एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु ने भी बाहरी हस्तक्षेप के डर को जन्म दिया।

- डॉ. होमी भाभा, जिन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का पिता माना जाता है, की मृत्यु ने संभावित बाहरी हस्तक्षेप के बारे में और भी अटकलें बढ़ा दीं।

ताशकंद घोषणा

- अच्छे पड़ोसी संबंध: भारत और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार मित्रवत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें संघर्ष समाधान के लिए शांतिपूर्ण तरीकों के उपयोग और बल के प्रयोग से बचने पर जोर दिया गया है।

- युद्धविराम और वापसी: दोनों देशों की सशस्त्र सेनाएँ 5 अगस्त, 1965 तक की अपनी स्थितियों पर 25 फरवरी, 1966 तक वापस लौटेंगी और निर्धारित युद्धविराम रेखा के साथ युद्धविराम समझौतों का पालन करेंगी।

- गैर-हस्तक्षेप का सिद्धांत: भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत का सम्मान करेंगे।

- प्रचार को हतोत्साहित करना: दोनों देश एक-दूसरे के खिलाफ नकारात्मक प्रचार को हतोत्साहित करने और मित्रवत संबंधों को बढ़ावा देने वाले संदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- राजनयिक उपाय: भारत के उच्चायुक्त पाकिस्तान में और पाकिस्तान के उच्चायुक्त भारत में अपने पदों पर कार्यभार संभालेंगे, और दोनों देश 1961 की वियना संधि के अनुसार अपने राजनयिक मिशनों के सामान्य संचालन को बहाल करेंगे।

- आर्थिक और व्यापारिक संबंध: आर्थिक और व्यापारिक संबंधों, संचार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जाएंगे, जबकि दोनों देशों के बीच मौजूदा समझौतों का कार्यान्वयन किया जाएगा।

- युद्धबंदियों की वापसी: युद्धबंदियों की वापसी के संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे।

- चल रही समस्याओं का समाधान: दोनों देश शरणार्थियों, निष्कासन, अवैध प्रवासन, जनmass departures को रोकने, और संघर्ष के दौरान लिए गए संपत्तियों और संपत्तियों की वापसी जैसे मुद्दों पर चर्चा जारी रखेंगे।

- चल रही वार्ता के लिए संयुक्त निकाय: भारत और पाकिस्तान चल रही वार्ता के लिए संयुक्त निकाय स्थापित करने पर सहमत होते हैं, जो अपनी-अपनी सरकारों को रिपोर्ट करेंगे और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए आगे की कार्रवाई निर्धारित करेंगे।

प्रस्तावना

लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने जून 1964 से जनवरी 1966 तक कार्य किया। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ और नीतियाँ शामिल थीं, जिनका देश पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा।

यहाँ शास्त्री के योगदान और उनके नेतृत्व के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं:

- भारत-पाक युद्ध 1965: शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना भारत-पाक युद्ध 1965 थी। यह संघर्ष मुख्यतः कश्मीर क्षेत्र को लेकर था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक लंबा विवाद रहा है। इस समय शास्त्री का नेतृत्व महत्वपूर्ण था। उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिनसे न केवल भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा हुई, बल्कि राष्ट्रीय मनोबल भी बढ़ा। उनका प्रसिद्ध नारा, "जय जवान जय किसान" (Hail the Soldier, Hail the Farmer), उस एकता और संकल्प का प्रतीक था जिसे उन्होंने युद्ध के दौरान बढ़ावा दिया।

- आर्थिक नीतियाँ: शास्त्री के कार्यकाल ने महत्वपूर्ण कृषि सुधारों की नींव रखी, जिसमें हरित क्रांति और दूध क्रांति शामिल हैं। हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारत में कृषि को उच्च उपज देने वाली किस्मों (HYV) के बीजों, बेहतर सिंचाई प्रथाओं और उर्वरकों तथा कीटनाशकों के उपयोग के माध्यम से बदल दिया गया। इससे खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जिससे भारत खाद्य अनाज में आत्मनिर्भर हो गया। दूध क्रांति, जो बाद में शुरू हुई, का उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ाना और भारत को दूध और डेयरी उत्पादों का एक बड़ा उत्पादक बनाना था। शास्त्री की सरकार ने इन परिवर्तनकारी पहलों के लिए मंच तैयार किया, जिनका भारत की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा।

- ताशकंद घोषणा: 1965 के युद्ध के बाद, शास्त्री ने पाकिस्तान के साथ ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसे सोवियत संघ ने मध्यस्थता की। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को बहाल करना था। यह शास्त्री की क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, भले ही तनाव जारी था। यह घोषणा युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी।

- विरासत: शास्त्री का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल जनवरी 1966 में उनकी अचानक मृत्यु से समाप्त हो गया। हालांकि, उनकी विरासत को उनके संकल्प और दृष्टिकोण के लिए याद किया जाता है। उन्हें अक्सर कठिन दौर में भारत की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्थिति को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। उनकी कृषि और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान ने भारत के विकास की दिशा पर दीर्घकालिक प्रभाव डाला।

संक्षेप में, लाल बहादुर शास्त्री का नेतृत्व भारत-पाक युद्ध के दौरान, उनकी आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना, और ताशकंद घोषणा के माध्यम से शांति के प्रति प्रतिबद्धता उनके प्रधानमंत्री बनने के महत्वपूर्ण पहलुओं में से थे। उनके कार्यकाल की संक्षिप्तता के बावजूद, आज भी भारत की राजनीति और अर्थशास्त्र पर उनके प्रभाव को पहचाना और सराहा जाता है।

|

198 videos|620 docs|193 tests

|