Environment and Ecology (पर्यावरण और पारिस्थितिकी): February 2022 UPSC Current Affairs | पर्यावरण (Environment) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

1. वितरित अक्षय ऊर्जा के लिए मसौदा नीति ढांचा

खबरों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 14 फरवरी 2022 को डीआरई आजीविका अनुप्रयोगों के लिए एक मसौदा नीति ढांचा जारी किया।

- इसका उद्देश्य देश में विकेंद्रीकृत और वितरित अक्षय ऊर्जा आपूर्ति के उद्देश्य को प्राप्त करना है, विशेष रूप से ग्रामीण आबादी के लिए बिजली की कम या कोई पहुंच नहीं है।

मसौदा नीति ढांचे के प्रावधान क्या हैं?

- प्रगति की निगरानी के लिए समिति:

- एमएनआरई ने डीआरई परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसकी बैठक हर छह महीने में कम से कम एक बार होगी।

- समिति के भीतर, प्रत्येक सदस्य मंत्रालय अंतर-मंत्रालयी सहयोग के लिए संपर्क के मुख्य बिंदु को नामित करेगा।

- डीआरई आजीविका आवेदन पर क्रियान्वित की जा रही योजना के आधार पर समिति अतिरिक्त मंत्रालयों/विभागों को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकती है।

- डीआरई-संचालित समाधानों का डिजिटल कैटलॉग:

एमएनआरई जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले डीआरई-संचालित समाधानों की एक डिजिटल कैटलॉग उपलब्ध कराएगा। नए ढांचे में उल्लिखित मुख्य उद्देश्य क्या हैं?- बाजार-उन्मुख पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करना।

- अंतिम उपयोगकर्ता के लिए आसान वित्त को सक्षम करके डीआरई-आधारित आजीविका समाधानों को अपनाना।

- उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के विकास और प्रबंधन को प्रोत्साहित करना।

- नवाचार के साथ-साथ अनुसंधान और विकास के माध्यम से प्रभावी डीआरई आजीविका अनुप्रयोगों का विकास करना।

- उच्च क्षमता वाले आजीविका उत्पादों के लिए ऊर्जा दक्षता मानकों की स्थापना

- मुख्य ग्रिड के साथ-साथ हाइब्रिड मोड में संचालित मिनी/माइक्रो-ग्रिड द्वारा संचालित अनुप्रयोगों का उपयोग करना।

वितरित अक्षय ऊर्जा का महत्व क्या है?

- डीआरई और इसके डाउनस्ट्रीम एप्लिकेशन न केवल भारत के जलवायु और ऊर्जा पहुंच लक्ष्यों को पूरा करने का अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि वित्तीय निवेशकों को आकर्षक रिटर्न भी प्रदान करते हैं।

- यह भारत के लिए कच्चे तेल पर आयात निर्भरता को कम करने के साथ-साथ लंबे समय में आर्थिक विकास और रोजगार पैदा करने का मार्ग भी प्रदान करता है।

- इसके अलावा, मौजूदा नीति और वित्तीय अंतराल को दूर करने से न केवल सरकारी खर्च कार्यक्रमों के बेहतर लक्ष्यीकरण और जोखिम-हेजिंग की अनुमति मिलेगी, बल्कि पूंजी को कुशलता से पुनर्नवीनीकरण करने की अनुमति मिलेगी, जिससे प्रभाव की अवधि और परिमाण दोनों में वृद्धि होगी।

डीआरई के साथ क्या मुद्दे हैं?

- प्रौद्योगिकी की कमी:

- अपनी आजीविका में अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, लोगों को प्रौद्योगिकी और वित्तपोषण तक पहुंच की आवश्यकता होती है, जो भारत में अधिकांश ग्रामीण परिवारों के लिए उपलब्ध नहीं है, जबकि छोटे पैमाने पर अक्षय ऊर्जा-आधारित आजीविका अनुप्रयोगों को लागू करने के लिए कई प्रौद्योगिकी विकल्प मौजूद हैं।

- गांवों में स्थानीय समुदायों को अक्सर इन नवाचारों के लिए अग्रिम भुगतान करना मुश्किल होता है।

- महिलाओं के लिए अनोखी चुनौती:

- जब संपत्ति हासिल करने की बात आती है तो माइक्रोबिजनेस, कम प्रतिनिधित्व वाले समूह और महिलाओं को अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। परिणामस्वरूप, व्यवसाय जो परिचालन व्यय-आधारित वित्तीय मॉडल का उपयोग करते हैं, जैसे कि भुगतान के रूप में भुगतान या पट्टे पर देना, क्रेडिट सुविधा के लिए पात्र हो सकते हैं।

- अन्य

- उचित वित्तपोषण चैनलों की कमी, उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता सामर्थ्य और गुणवत्ता वाले उत्पाद / मानक भारत में डीआरई के सामने आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

2. बड़ा एक सींग वाला गैंडा

खबरों में क्यों?

हाल ही में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर विश्व प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे के अवैध शिकार का मामला सामने आया है।

एक सींग वाले गैंडे से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- गैंडे की पाँच प्रजातियाँ हैं - अफ्रीका में सफेद और काले गैंडे, और एशिया में एक सींग वाले, जावन और सुमात्राण गैंडे की प्रजातियाँ।

आईयूसीएन लाल सूची स्थिति:

- ब्लैक राइनो: गंभीर रूप से संकटग्रस्त। दो अफ्रीकी प्रजातियों में से छोटा।

- व्हाइट राइनो: खतरे के पास। शोधकर्ताओं ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) प्रक्रिया का उपयोग करके उत्तरी सफेद गैंडे का एक भ्रूण बनाया है।

- एक सींग वाला राइनो: कमजोर

- जावन: गंभीर रूप से संकटग्रस्त

- सुमात्रा राइनो: गंभीर रूप से संकटग्रस्त। यह मलेशिया में विलुप्त हो गया है।

- भारत में केवल एक सींग वाला बड़ा गैंडा पाया जाता है।

- भारतीय राइनो के रूप में भी जाना जाता है, यह राइनो प्रजातियों में सबसे बड़ा है।

- यह एक एकल काले सींग और त्वचा की परतों के साथ एक भूरे रंग की खाल से पहचाना जाता है। € वे मुख्य रूप से घास के साथ-साथ पत्तियों, झाड़ियों और पेड़ों की शाखाओं, फलों और जलीय पौधों से युक्त आहार के साथ चरते हैं।

प्राकृतिक वास

- प्रजाति इंडोनेपाल तराई और उत्तरी पश्चिम बंगाल और असम में छोटे आवासों तक ही सीमित है।

- भारत में गैंडे मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं।

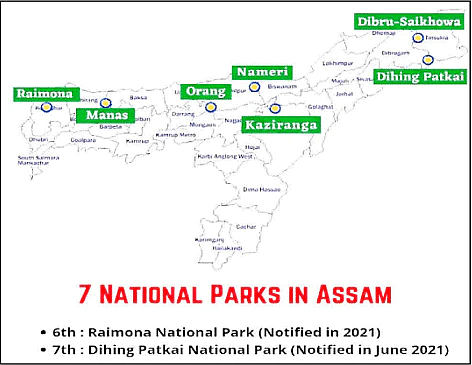

- असम में चार संरक्षित क्षेत्रों में अनुमानित 2,640 गैंडे हैं, यानी पबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान।

वायरल लोड क्या है?

- यह एक संक्रमित व्यक्ति के रक्त में मौजूद वायरस की आनुवंशिक सामग्री, आमतौर पर आरएनए की मात्रा को संदर्भित करता है।

- इसे प्रत्येक मिलीलीटर रक्त में मौजूद वायरल कणों की कुल संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है।

- रक्त में अधिक वायरल लोड का मतलब है कि वायरस प्रतिकृति बना रहा है और संक्रमण बढ़ रहा है।

- एक उच्च वायरल लोड वाले संक्रमित व्यक्ति के अधिक वायरस कणों को छोड़ने की संभावना अधिक होती है, इस प्रक्रिया को "वायरल शेडिंग" के रूप में जाना जाता है। उनमें से लगभग 2,400 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व (KNPTR) में हैं।

- सुरक्षा स्थिति:

(i) आईयूसीएन रेड लिस्ट: सुभेद्य।

(ii) CITES: परिशिष्ट I (विलुप्त होने का खतरा और CITES इन प्रजातियों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है, सिवाय इसके कि जब आयात का उद्देश्य वाणिज्यिक न हो, उदाहरण के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए)।

(iv) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I। - खतरे:

(i) सींगों का अवैध शिकार

(ii) आवास की हानि

(iii) जनसंख्या घनत्व

(iv) आनुवंशिक विविधता में कमी।

संरक्षण के प्रयास क्या हैं?

- पांच राइनो रेंज देशों (भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया) ने प्रजातियों के संरक्षण और संरक्षण के लिए 'एशियाई गैंडों 2019 पर नई दिल्ली घोषणा' पर हस्ताक्षर किए हैं।

- हाल ही में, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने देश में सभी गैंडों के डीएनए प्रोफाइल बनाने के लिए एक परियोजना शुरू की है।

- राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति: इसे 2019 में एक-सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया था।

- इंडियन राइनो विजन 2020: 2005 में शुरू किया गया, यह वर्ष 2020 तक भारतीय राज्य असम में सात संरक्षित क्षेत्रों में फैले कम से कम 3,000 अधिक से अधिक एक-सींग वाले गैंडों की जंगली आबादी को प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास था।

3. सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम

खबरों में क्यों?

हाल ही में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआईयूए) ने संयुक्त रूप से डिजाइन किए गए 'सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम' पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- 'सस्टेनेबल सिटीज इंडिया' का उद्देश्य शहरों को एक व्यवस्थित और टिकाऊ तरीके से डीकार्बोनाइज करने में सक्षम बनाना है जो उत्सर्जन को कम करेगा और लचीला और न्यायसंगत शहरी पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करेगा।

- यह पहल COP26 में जलवायु शमन प्रतिक्रिया के रूप में 2070 तक शुद्ध शून्य करने की भारत की प्रतिबद्धता के साथ तालमेल में है।

'सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम' के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- कार्यक्रम का उद्देश्य शहरों के लिए ऊर्जा, परिवहन और निर्मित पर्यावरण क्षेत्रों में डीकार्बोनाइजेशन समाधान उत्पन्न करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है।

- फोरम और एनआईयूए दो वर्षों में पांच से सात भारतीय शहरों के संदर्भ में फोरम की सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया और समाधान के टूलबॉक्स को डीकार्बोनाइजेशन के लिए अनुकूलित करेंगे।

(i) सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया: सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया बहु-क्षेत्रीय, बहु-हितधारक कार्यशालाओं की एक श्रृंखला है जिसमें व्यवसाय, सरकार और नागरिक समाज के नेताओं को शामिल किया जाता है, ताकि विशेष रूप से स्वच्छ विद्युतीकरण और परिपत्र के माध्यम से डीकार्बोनाइजेशन को सक्षम किया जा सके।

(ii) समाधान का टूलबॉक्स: यह दुनिया भर के 110 से अधिक शहरों से स्वच्छ विद्युतीकरण, दक्षता और स्मार्ट बुनियादी ढांचे की सर्वोत्तम प्रथाओं और इमारतों, ऊर्जा प्रणालियों और गतिशीलता के मामले के अध्ययन के 200 से अधिक उदाहरणों वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। डीकार्बोनाइजेशन की क्या आवश्यकता है? - विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 के अनुसार, घनी आबादी वाले देश जो कृषि पर अत्यधिक निर्भर हैं, जैसे कि भारत, विशेष रूप से जलवायु असुरक्षा की चपेट में हैं।

- शहरों में डीकार्बोनाइजेशन ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का एक वास्तविक अवसर है और भारत के शहर इस लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं।

- विश्व आर्थिक मंच का शुद्ध शून्य कार्बन शहरों का मिशन स्वच्छ विद्युतीकरण और गोलाकारता के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है, जिसके परिणामस्वरूप शहरी डीकार्बोनाइजेशन और लचीलापन होता है।

- कार्यक्रम का उद्देश्य ऊर्जा, निर्मित पर्यावरण और परिवहन क्षेत्रों में अंतर को पाटने के लिए सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देना है।

एनआईयूए क्या है?

- 1976 में स्थापित, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) शहरी नियोजन और विकास पर भारत का प्रमुख राष्ट्रीय थिंक टैंक है।

- शहरी क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान के निर्माण और प्रसार के केंद्र के रूप में, एनआईयूए तेजी से शहरीकरण भारत की चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभिनव समाधान प्रदान करना चाहता है, और भविष्य के अधिक समावेशी और टिकाऊ शहरों के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहता है।

भारत सरकार द्वारा शहरी विकास के लिए क्या पहल की गई है? स्मार्ट सिटीज मिशन।

- शहरी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत)।

- Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U).

- एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी)।

- क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0।

- ट्यूलिप- द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम।

4. कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज

खबरों में क्यों?

रेडबौड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, अधिकांश कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (सीसीयूएस) प्रौद्योगिकियां, जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ 2 ) चूसती हैं और इसे ईंधन या अन्य मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करती हैं, दुनिया को नेट तक पहुंचने में मदद करने में विफल हो सकती हैं। 2050 तक शून्य उत्सर्जन।

- अध्ययन में पाया गया कि इन प्रणालियों में से अधिकांश ऊर्जा गहन हैं और परिणामी उत्पाद वातावरण में CO2 भी छोड़ सकते हैं।

- 'शुद्ध शून्य उत्सर्जन' का तात्पर्य उत्पादित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और वातावरण से निकाले गए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बीच एक समग्र संतुलन प्राप्त करना है।

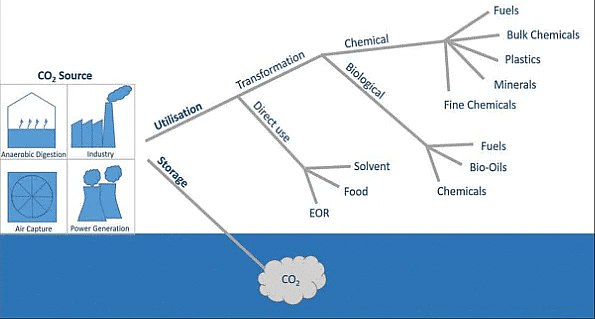

सीसीयूएस क्या हैं?

- कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज (सीसीयूएस) में ग्रिप गैस और वातावरण से सीओ 2 को हटाने के तरीकों और प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है, इसके बाद उपयोग के लिए सीओ 2 को रीसाइक्लिंग और सुरक्षित और स्थायी भंडारण विकल्पों का निर्धारण किया जाता है।

- सीसीयूएस प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके कब्जा कर लिया गया सीओ 2 ईंधन (मीथेन और मेथनॉल), रेफ्रिजरेंट और निर्माण सामग्री में परिवर्तित हो जाता है।

- कैप्चर की गई गैस का उपयोग सीधे आग बुझाने वाले यंत्रों, फार्मा, खाद्य और पेय उद्योगों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में भी किया जाता है।

- सीसीयूएस प्रौद्योगिकियां शुद्ध शून्य लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, जिसमें भारी उद्योग से उत्सर्जन से निपटने और वातावरण से कार्बन को हटाने के कुछ समाधानों में से एक शामिल है।

- सीसीयूएस को 2030 तक देशों को अपने उत्सर्जन को आधा करने और 2050 तक शुद्ध-शून्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है।

- ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस (डिग्री सेल्सियस) तक सीमित करने के लिए पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, और पूर्व-औद्योगिक स्तरों पर 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए बेहतर है।

सीसीयूएस के अनुप्रयोग क्या हैं?

- जलवायु परिवर्तन को कम करना: CO2 उत्सर्जन की दर को कम करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा कुशल प्रणालियों को अपनाने के बावजूद, जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों को सीमित करने के लिए वातावरण में CO2 की संचयी मात्रा को कम करने की आवश्यकता है ।

- कृषि: ग्रीनहाउस में फसल वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए पौधों और मिट्टी जैसे बायोजेनिक स्रोतों से सीओ 2 को पकड़ना काम कर सकता है।

- औद्योगिक उपयोग: निर्माण सामग्री को पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुकूल बनाने के लिए स्टील स्लैग के साथ सीओ 2 का संयोजन - स्टील निर्माण प्रक्रिया का एक औद्योगिक उपोत्पाद।

- बढ़ी हुई तेल वसूली: सीसीयू पहले से ही भारत में प्रवेश कर रही है। उदाहरण के लिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने CO2 को इंजेक्ट करके एन्हांस्ड ऑयल रिकवरी (EOR) के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ।

सीसीयूएस से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- महंगा: कार्बन कैप्चर में सॉर्बेंट्स का विकास शामिल है जो प्रभावी रूप से फ्लू गैस या वातावरण में मौजूद सीओ 2 को प्रभावी ढंग से बांध सकता है, जो महंगा है। oo पुनर्नवीनीकरण CO2 की कम मांग : CO2 को व्यावसायिक महत्व के उपयोगी रसायनों में परिवर्तित करना, या तेल निष्कर्षण या क्षारीय औद्योगिक कचरे के उपचार के लिए CO2 का उपयोग करना, इस ग्रीनहाउस गैस में आर्थिक मूल्य जोड़ देगा।

- हालांकि, CO2 की विशाल मात्रा की तुलना में CO2 की मांग सीमित है , जिसे जलवायु परिवर्तन के हानिकारक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए वातावरण से हटाने की आवश्यकता है ।

5. खारे पानी का मगरमच्छ

खबरों में क्यों?

खारे पानी के मगरमच्छ (Crocodylus porosus), जो पहले वियतनाम और दक्षिणी चीन में पाए जाते थे, मानव गतिविधि के कारण इन क्षेत्रों में विलुप्त हो गए।

खारे पानी के मगरमच्छ के बारे में हम क्या जानते हैं?

- यह 'मौजूदा' या जीवित मगरमच्छों की 23 प्रजातियों में से सबसे बड़ी है। इसमें 'सच्चे मगरमच्छ', मगरमच्छ और कैमन शामिल हैं।

- नमकीन को 'एस्टुआरिन मगरमच्छ' भी कहा जाता है और जैसा कि नाम से पता चलता है, यह आमतौर पर मुहाना के खारे पानी में पाया जाता है।

- यह महासागरों में खारे पानी को भी सहन कर सकता है और ज्वारीय धाराओं का उपयोग करके खुले समुद्र में लंबी दूरी की यात्रा कर सकता है।

- पर्यावास: 'नमकीन' आज भारत में तीन स्थानों - सुंदरबन, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है।

- यह भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी तीन मगरमच्छों में से एक है, साथ में घड़ियाल मगरमच्छ (Crocodylus palustris) और घड़ियाल (Gavialis Gangeticus)।

- यह बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और सोलोमन द्वीप समूह में भी पाया जाता है।

- पुरातनता के दौरान प्रजातियों की सीमा पश्चिम में सेशेल्स और केरल, भारत से लेकर पूर्व में दक्षिणपूर्वी चीन, पलाऊ और वानुअतु तक फैली हुई थी।

- खतरे: आवास विनाश, विखंडन, और परिवर्तन, मछली पकड़ने की गतिविधियाँ और औषधीय प्रयोजनों के लिए मगरमच्छ के अंगों का उपयोग।

खारे पानी के मगरमच्छों की सुरक्षा स्थिति क्या है?

- आईयूसीएन संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची: सबसे कम चिंता

- CITES: परिशिष्ट I (ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी की आबादी को छोड़कर, जो परिशिष्ट II में शामिल हैं)।

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची

|

8 videos|267 docs|48 tests

|