स्पेक्ट्रम सारांश: सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन | आधुनिक भारत का इतिहास (Spectrum) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए रन-अप

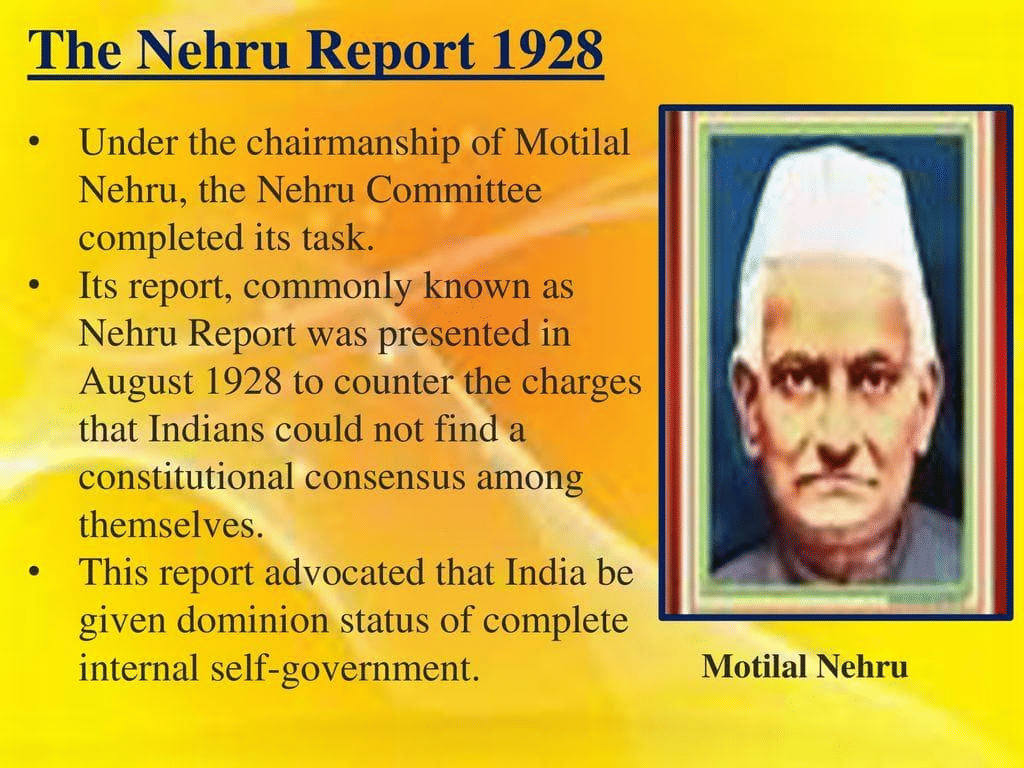

➢ कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन

- दिसंबर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को मंजूरी दी गई थी।

- कांग्रेस ने निर्णय लिया कि यदि सरकार वर्ष के अंत तक डोमिनियन स्टेटस पर आधारित संविधान को स्वीकार नहीं करती है, तो कांग्रेस न केवल पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेगी बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू करेगी।

➢ 1929 के दौरान राजनीतिक गतिविधि

- 1929 के दौरान गांधी ने लोगों को प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई के लिए तैयार करने के लिए लगातार यात्रा की । कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) एक विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति का आयोजन किया। गांधी ने मार्च 1929 में कलकत्ता में अभियान शुरू किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

- इसके बाद पूरे देश में विदेशी कपड़ों की अलाव जलाई गई। 1929 के दौरान राजनीतिक तापमान को उच्च रखने वाले अन्य विकासों में मेरठ षडयंत्र केस (मार्च), भगत सिंह और बीके दत्त (अप्रैल) द्वारा केंद्रीय विधान सभा में एक बम विस्फोट और रामसे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व वाली अल्पसंख्यक श्रम सरकार का सत्ता में आना शामिल हैं। इंग्लैंड मई में

➢ इरविन की घोषणा (31 अक्टूबर, 1929)

- लॉर्ड इरविन द्वारा घोषणा की गई थी। यह लेबर सरकार और एक कंजरवेटिव वायसराय का संयुक्त प्रयास था। घोषणा के पीछे का उद्देश्य "ब्रिटिश नीति के अंतिम उद्देश्य में विश्वास बहाल करना" था।

- 31 अक्टूबर, 1929 को भारतीय राजपत्र में एक आधिकारिक विज्ञप्ति के रूप में घोषणा की गई । साइमन कमीशन द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद लॉर्ड इरविन ने एक गोलमेज सम्मेलन का भी वादा किया।

➢ दिल्ली घोषणा पत्र

- नेताओं ने एक 'दिल्ली घोषणापत्र' जारी किया जिसमें गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कुछ शर्तें रखी गईं।

- यह कि गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य यह निर्धारित करना नहीं होना चाहिए कि डोमिनियन का दर्जा प्राप्त किया जाना है या नहीं, बल्कि डोमिनियन स्टेटस के कार्यान्वयन के लिए एक संविधान तैयार करना और डोमिनियन स्टेटस के मूल सिद्धांत को तुरंत स्वीकार किया जाना चाहिए;

- कि सम्मेलन में कांग्रेस का बहुमत प्रतिनिधित्व होना चाहिए; तथा

- राजनीतिक बंदियों के लिए सामान्य माफी और सुलह की नीति होनी चाहिए।

- वायसराय इरविन ने दिल्ली मेनिफेस्टो में रखी गई मांगों को खारिज कर दिया। अब टकराव का दौर शुरू होना था।

➢ Lahore Congress and Purna Swaraj

- जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन (दिसंबर 1929) के लिए मुख्य रूप से गांधी के समर्थन के कारण अध्यक्ष नामित किया गया था (18 प्रांतीय कांग्रेस समितियों में से 15 ने नेहरू का विरोध किया था)। नेहरू को

(i) इस अवसर की उपयुक्तता के कारण और

(ii) युवाओं के उस उभार को स्वीकार करने के लिए चुना गया था जिसने साइमन विरोधी अभियान को एक बड़ी सफलता बना दिया था।

➢ प्रमुख निर्णयों के बाद लाहौर सत्र में ले जाया गया

- गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाना था।

- पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया।

- कांग्रेस कार्य समिति को करों का भुगतान न करने सहित सविनय अवज्ञा का एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था और विधायिकाओं के सभी सदस्यों को अपनी सीटों से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। 26 जनवरी, 1930 को पहला स्वतंत्रता (स्वराज्य) दिवस तय किया गया था, जिसे हर जगह मनाया जाना था।

➢ 31 दिसंबर, 1929

- रावी नदी के तट पर आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच आजादी का नया अपनाया हुआ तिरंगा झंडा फहराया।

➢ 26 जनवरी, 1930: स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा

- स्वतंत्रता प्राप्त करना भारतीयों का अपरिहार्य अधिकार है।

- भारत में ब्रिटिश सरकार ने न केवल हमें आजादी से वंचित किया है और हमारा शोषण किया है, बल्कि हमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी बर्बाद कर दिया है। इसलिए भारत को ब्रिटिश कनेक्शन तोड़ देना चाहिए और पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए।

- उच्च राजस्व, बिना किसी विकल्प के ग्रामीण उद्योगों के विनाश से हम आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं, जबकि सीमा शुल्क, मुद्रा और विनिमय दर में हेरफेर किया जा रहा है।

- कोई वास्तविक राजनीतिक शक्तियाँ नहीं दी जाती हैं - हमें स्वतंत्र संघ के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है और हम में सभी प्रशासनिक प्रतिभाओं को मार दिया जाता है।

- सांस्कृतिक रूप से, शिक्षा की व्यवस्था ने हमें हमारे दलदल से निकाल दिया है।

- आध्यात्मिक रूप से, अनिवार्य निरस्त्रीकरण ने हमें अमानवीय बना दिया है।

- हम इसे मनुष्य और ईश्वर के खिलाफ अब और ब्रिटिश शासन के अधीन करना अपराध मानते हैं।

- हम ब्रिटिश सरकार से, जहां तक संभव हो, सभी स्वैच्छिक संघों को वापस लेकर पूर्ण स्वतंत्रता की तैयारी करेंगे और करों का भुगतान न करके सविनय अवज्ञा की तैयारी करेंगे। इससे इस अमानवीय शासन का अंत सुनिश्चित है।

- हम पूर्ण स्वराज की स्थापना के उद्देश्य से कांग्रेस के निर्देशों का पालन करेंगे।

सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह और अन्य ने गांधी की ग्यारह मांगों को उठाया

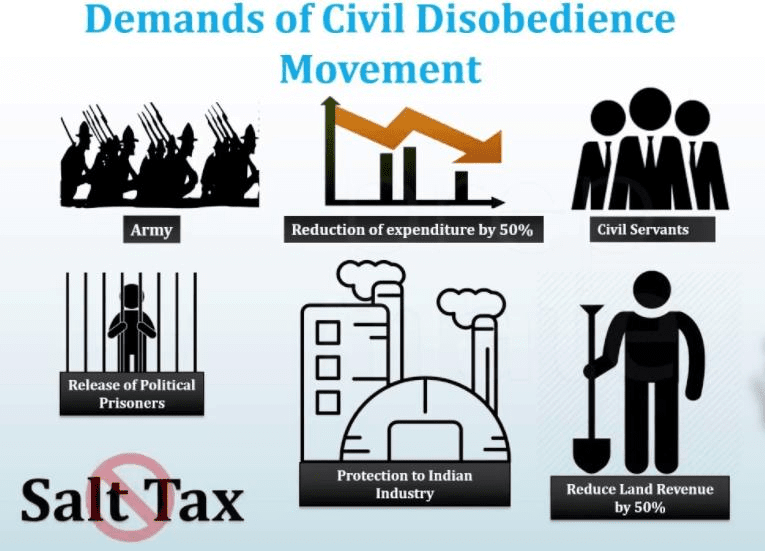

गांधी ने इन मांगों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी, 1930 को एक अल्टीमेटम दिया।

➢ सामान्य हित के मुद्दे

- सेना और सिविल सेवाओं पर खर्च में 50 प्रतिशत की कमी ।

- पूर्ण शराबबंदी लागू करें।

- आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) में सुधार करना।

- आग्नेयास्त्र लाइसेंस के मुद्दे पर लोकप्रिय नियंत्रण की अनुमति देने वाला शस्त्र अधिनियम बदलें।

- राजनीतिक बंदियों को रिहा करो।

- डाक आरक्षण विधेयक को स्वीकार करें।

➢ विशिष्ट बुर्जुआ मांगों

- रुपया-स्टर्लिंग विनिमय अनुपात को घटाकर 1:4 . करें

- कपड़ा संरक्षण का परिचय दें।

- भारतीयों के लिए रिजर्व तटीय शिपिंग।

➢ विशिष्ट किसान मांगों

- भू-राजस्व में 50 प्रतिशत की कमी करना।

- नमक कर और सरकार के नमक एकाधिकार को समाप्त करें।

- फरवरी के अंत तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर, गांधी ने नमक को आंदोलन का केंद्रीय सूत्र बनाने का फैसला किया था

➢ क्यों नमक महत्वपूर्ण विषय के रूप में चुना गया था

- नमक ने एक झटके में जोड़ दिया स्वराज का आदर्श

- नमक से बहुत कम लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण आय होती थी।

➢ दांडी मार्च (12 मार्च-अप्रैल 6,1930)

- 2 मार्च 1930 को , गांधी ने अपनी कार्य योजना के बारे में वाइसराय को सूचित किया। इस योजना के अनुसार गांधी जी को साबरमती आश्रम के 78 सदस्यों के एक दल के साथ अहमदाबाद में अपने मुख्यालय से गुजरात के गांवों से होते हुए 240 मील की यात्रा करनी थी ।

- गांधी ने भविष्य की कार्रवाई के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए।

- जहां भी संभव हो नमक कानून की सविनय अवज्ञा शुरू की जानी चाहिए।

- विदेशी शराब और कपड़े की दुकानों पर धरना दिया जा सकता है.

- यदि हमारे पास अपेक्षित शक्ति है तो हम करों का भुगतान करने से मना कर सकते हैं।

- वकील अभ्यास छोड़ सकते हैं।

- जनता मुकदमेबाजी से परहेज करके अदालतों का बहिष्कार कर सकती है।

- सरकारी कर्मचारी अपने पदों से इस्तीफा दे सकते हैं।

- ये सब एक शर्त के अधीन होना चाहिए- स्वराज प्राप्त करने के साधन के रूप में सत्य और अहिंसा का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।

- गांधी की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय नेताओं की बात मानी जानी चाहिए।

- सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को चिह्नित करने वाला ऐतिहासिक मार्च 12 मार्च को शुरू हुआ और गांधी ने 6 अप्रैल को दांडी में नमक की एक गांठ उठाकर नमक कानून तोड़ा।

➢ नमक अवज्ञा के प्रसार

- नमक कानून की अवहेलना के लिए अप्रैल 1930 में नेहरू की गिरफ्तारी ने मद्रास, कलकत्ता और कराची में बड़े प्रदर्शनों को जन्म दिया। गांधी की गिरफ्तारी 4 मई, 1930 को हुई , जब उन्होंने घोषणा की थी कि वे पश्चिमी तट पर धरसाना साल्ट वर्क्स पर छापेमारी करेंगे।

- गांधी की गिरफ्तारी के बाद, सीडब्ल्यूसी ने मंजूरी दी:

(i) रैयतवाड़ी क्षेत्रों में राजस्व का भुगतान न करना;

(ii) जमींदारी क्षेत्रों में कोई चौकीदार कर अभियान; और

(iii) मध्य प्रांतों में वन कानूनों का उल्लंघन।

➢ विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह

- तमिलनाडु: अप्रैल 1930 में , सी. राजगोपालाचारी ने नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर (या तंजावुर) तट पर थिरुचिरापल्लीतो वेदारण्यम से एक मार्च का आयोजन किया।

- मालाबार: वैकोम सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध नायर कांग्रेस नेता के. केलप्पन ने नमक मार्च का आयोजन किया।

- आंध्र क्षेत्र: पूर्व और पश्चिम गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर में जिला नमक मार्च आयोजित किए गए।

- उड़ीसा: गांधीवादी नेता गोपालबंधु चौधरी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह बालासोर, कटक और पुरी जिलों के तटीय क्षेत्रों में प्रभावी साबित हुआ।

- असम: विभाजनकारी मुद्दों के कारण 192122 में प्राप्त ऊंचाइयों को फिर से हासिल करने में सविनय अवज्ञा विफल रही

- बंगाल: इसी अवधि के दौरान, सूर्य सेन के चटगांव विद्रोह समूह ने दो शस्त्रागारों पर छापा मारा और एक अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की।

- बिहार: चंपारण और सारण नमक सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले दो जिले थे. पटना में, अंबिका कांत सिन्हा के तहत नखास तालाब को नमक बनाने और नमक कानून तोड़ने के लिए एक साइट के रूप में चुना गया था। छोटानागपुर (अब झारखंड में) के आदिवासी क्षेत्र में निम्न वर्ग के उग्रवाद के उदाहरण देखे गए।

- पेशावर: गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान और फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, ने राजनीतिक मासिक पख्तून के लिए पहला धक्का शुरू किया था और एक स्वयंसेवी ब्रिगेड खुदाई खिदमतगार का आयोजन किया था, जिसे लोकप्रिय रूप से रेड-शर्ट्स के नाम से जाना जाता था।

- शोलापुर : दक्षिणी महाराष्ट्र के इस औद्योगिक शहर में गांधी की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली. कपड़ा कर्मचारी 7 मई से हड़ताल पर चले गए

- धरसाना: 21 मई, 1930 को सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल (गांधी के पुत्र) ने धरसाना साल्ट वर्क्स पर छापेमारी का नेतृत्व करने का अधूरा काम संभाला।

- गुजरात: खेड़ा जिले के अन और बोरसाड और नडियाद इलाकों, सूरत जिले के बारडोली और भरूच जिले के जंबूसर में इसका असर महसूस किया गया.

- महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत: इन क्षेत्रों में वन कानूनों की अवहेलना देखी गई

- संयुक्त प्रांत: एक गैर-राजस्व अभियान आयोजित किया गया था; जमींदारों को सरकार को राजस्व देने से मना करने का आह्वान किया गया। इस गतिविधि ने अक्टूबर 1930 में विशेष रूप से आगरा और रायबरेली में गति पकड़ी।

- मणिपुर और नागालैंड: इन क्षेत्रों ने आंदोलन में बहादुरी से हिस्सा लिया। एक नागा आध्यात्मिक नेता, रानी गैडिन्लिउ, जिन्होंने अपने चचेरे भाई हैपौ जादोनांग का अनुसरण किया, जो अब मणिपुर राज्य में पैदा हुई थी, ने विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया।

लामबंदी के रूप

प्रभात फेरी, वानर सेना, मंजरी सेना, गुप्त पत्रिका और जादू लालटेन शो के माध्यम से भी जनता को संगठित किया गया।

➢ रहे विरोध के प्रभाव

- विदेशी कपड़े और अन्य वस्तुओं का आयात गिर गया।

- सरकार को शराब, आबकारी और भू-राजस्व से होने वाली आय का नुकसान हुआ।

- विधान सभा के चुनावों का बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया गया।

➢ जन भागीदारी की हद तक

- महिलाएं: गांधी ने विशेष रूप से महिलाओं को आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए कहा था।

- छात्र: विदेशी कपड़े और शराब के बहिष्कार में छात्रों और युवाओं ने सबसे प्रमुख भूमिका निभाई।

- मुस्लिम: मुस्लिम नेताओं द्वारा आंदोलन से दूर रहने की अपील के कारण मुस्लिम भागीदारी 1920-22 के स्तर के आसपास कहीं नहीं थी

- व्यापारी और छोटे व्यापारी: वे बहुत उत्साही थे। व्यापारी संघ और वाणिज्यिक निकाय बहिष्कार को लागू करने में सक्रिय थे, खासकर तमिलनाडु और पंजाब में।

- आदिवासी: मध्य प्रांत, महाराष्ट्र और कर्नाटक में आदिवासी सक्रिय भागीदार थे।

- श्रमिक: श्रमिकों ने बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, शोलापुर आदि में भाग लिया।

- किसान: संयुक्त प्रांत, बिहार और गुजरात में सक्रिय थे।

➢ सरकार की प्रतिक्रिया - संघर्ष विराम के प्रयास

- इसे क्लासिक दुविधा का सामना करना पड़ा, 'अगर आप करते हैं तो शापित', अगर बल प्रयोग किया जाता है, तो कांग्रेस 'दमन' चिल्लाती है, और यदि थोड़ी सी कार्रवाई की जाती है, तो कांग्रेस 'जीत' रोती है।

- जुलाई 1930 में- वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया और डोमिनियन स्टेटस के लक्ष्य को दोहराया।

- अगस्त 1930 में- नेहरू और गांधी ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित मांगों को दोहराया:

(i) ब्रिटेन से अलग होने का अधिकार;

(ii) रक्षा और वित्त पर नियंत्रण के साथ पूर्ण राष्ट्रीय सरकार; और

(iii) ब्रिटेन के वित्तीय दावों को निपटाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण।

गांधी-इरविन समझौता

14 फरवरी, 1931 को दिल्ली में ब्रिटिश भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वायसराय और भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले गांधी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस दिल्ली संधि, जिसे गांधी-इरविन संधि के रूप में भी जाना जाता है, ने कांग्रेस को बराबरी पर ला खड़ा किया। सरकार के साथ।

➢ सरकार की ओर से इरविन पर सहमति

- हिंसा के दोषी नहीं पाए गए सभी राजनीतिक बंदियों की तत्काल रिहाई;

- अभी तक एकत्र नहीं किए गए सभी जुर्माने की छूट;

- सभी भूमि की वापसी जो अभी तक तीसरे पक्ष को नहीं बेची गई है;

- उन सरकारी सेवकों के प्रति उदार व्यवहार जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था;

- तटीय गांवों में निजी उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार (बिक्री के लिए नहीं);

- शांतिपूर्ण और गैर-आक्रामक धरना का अधिकार; तथा

- आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लेना।

➢ वायसराय, हालांकि, गांधी की मांगों में से दो को ठुकरा दिया

- पुलिस ज्यादतियों की सार्वजनिक जांच, और

- भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदला।

➢ कांग्रेस agreed- की ओर से गांधी

- सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करने के लिए, और

- संघ के तीन लिंच-पिन, भारतीय जिम्मेदारी, और आरक्षण और सुरक्षा उपायों के आसपास के संवैधानिक प्रश्न पर अगले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो भारत के हितों के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

➢ क्या गांधी-इरविन समझौता एक वापसी थी -

- गांधी-इरविन समझौता पीछे हटना नहीं था, क्योंकि:

- जन आंदोलन अनिवार्य रूप से अल्पकालिक होते हैं;

- कार्यकर्ताओं के विपरीत, बलिदान करने के लिए जनता की क्षमता सीमित है; तथा

- सितम्बर 1930 के बाद विशेष रूप से दुकानदारों और व्यापारियों में, जिन्होंने इतने उत्साह से भाग लिया था, थकावट के संकेत थे।

➢ असहयोग आंदोलन से तुलना

- कुछ ऐसे पहलू थे जिनमें सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से भिन्न था।

- इस बार घोषित उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता था, न कि केवल दो विशिष्ट गलतियों और अस्पष्ट शब्दों वाले स्वराज को दूर करना।

- तरीकों में शुरू से ही कानून का उल्लंघन शामिल था, न कि केवल विदेशी शासन के साथ असहयोग।

- बुद्धिजीवियों से जुड़े विरोधों के रूपों में गिरावट आई, जैसे वकीलों ने अभ्यास छोड़ दिया, छात्रों ने सरकारी स्कूलों को राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में शामिल होने के लिए छोड़ दिया।

- असहयोग आंदोलन के स्तर पर मुस्लिम भागीदारी कहीं नहीं थी।

- आंदोलन के साथ कोई बड़ा श्रम उत्थान नहीं हुआ।

- किसानों और व्यापारिक समूहों की भारी भागीदारी ने अन्य सुविधाओं की गिरावट की भरपाई की।

- इस बार जेल में बंद लोगों की संख्या करीब तीन गुना ज्यादा थी।

- कांग्रेस संगठनात्मक रूप से मजबूत थी।

➢ कराची कांग्रेस अधिवेशन-1931

- मार्च 1931 में कराची में गांधी-इरविन पैक्ट का समर्थन करने के लिए कांग्रेस का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था।

कराची कांग्रेस अधिवेशन

कराची कांग्रेस अधिवेशन

➢ कराची में कांग्रेस संकल्प

- कांग्रेस ने राजनीतिक हिंसा को अस्वीकार करते हुए और खुद को इससे अलग करते हुए तीनों शहीदों की 'बहादुरी' और 'बलिदान' की प्रशंसा की।

- दिल्ली पैक्ट या गांधी-इरविन पैक्ट का समर्थन किया गया।

- पूर्ण स्वराज का लक्ष्य दोहराया गया। दो प्रस्तावों को स्वीकार किया गया, जिसने सत्र को विशेष रूप से यादगार बना दिया।

➢ मौलिक अधिकारों की गारंटी पर संकल्प

- स्वतंत्र भाषण और स्वतंत्र प्रेस

- संघ बनाने का अधिकार

- इकट्ठा होने का अधिकार

- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

- जाति, पंथ और लिंग के बावजूद समान कानूनी अधिकार

- धार्मिक मामलों में राज्य की तटस्थता

- निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

- संस्कृति, भाषा, अल्पसंख्यकों और भाषाई समूहों की लिपि का संरक्षण

➢ राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प शामिल

- जमींदारों और किसानों के मामले में लगान और राजस्व में पर्याप्त कमी

- गैर-आर्थिक जोत के लिए किराए से छूट

- कृषि ऋणग्रस्तता से मुक्ति सूदखोरी पर नियंत्रण

- जीवनयापन, काम के सीमित घंटे और औद्योगिक क्षेत्र में महिला कामगारों की सुरक्षा सहित काम की बेहतर स्थितियाँ

- मजदूरों और किसानों को यूनियन बनाने का अधिकार

- प्रमुख उद्योगों, खानों और परिवहन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण।

गोलमेज सम्मेलन

भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटेन के प्रधान मंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने सहमति व्यक्त की कि एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशें स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थीं।

➢ प्रथम गोलमेज सम्मेलन

- पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 और जनवरी 1931 के बीच लंदन में आयोजित किया गया था । इसे 12 नवंबर, 1930 को किंग जॉर्ज पंचम द्वारा आधिकारिक रूप से खोला गया था और इसकी अध्यक्षता रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी।

- नतीजा- सम्मेलन में कुछ खास हासिल नहीं हुआ। आम तौर पर इस बात पर सहमति बनी थी कि भारत को एक संघ के रूप में विकसित करना है

➢ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन

- दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर, 1931 से 1 दिसंबर , 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी को अपना एकमात्र प्रतिनिधि नामित किया। निम्नलिखित कारणों से सम्मेलन से बहुत कुछ अपेक्षित नहीं था।

- इस समय तक, लॉर्ड इरविन को भारत में वायसराय के रूप में लॉर्ड विलिंगडन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। सम्मेलन शुरू होने से ठीक पहले, इंग्लैंड में लेबर सरकार की जगह एक राष्ट्रीय सरकार ने ले ली थी।

- चर्चिल के नेतृत्व में ब्रिटेन में दक्षिणपंथी या परंपरावादियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के साथ समान आधार पर बातचीत करने पर कड़ी आपत्ति जताई। इसके बजाय, उन्होंने भारत में एक मजबूत सरकार की मांग की। प्रधान मंत्री, रामसे मैकडोनाल्ड ने कंजर्वेटिव-प्रभुत्व वाले कैबिनेट का नेतृत्व किया, जिसमें भारत के लिए एक कमजोर और प्रतिक्रियावादी राज्य सचिव, सैमुअल होरे थे।

- सम्मेलन में, गांधी ने साम्राज्यवाद के खिलाफ भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया। हालांकि, अन्य प्रतिनिधियों ने इस विचार को साझा नहीं किया।

- गांधी ने कहा कि ब्रिटेन और भारत के बीच समानता के आधार पर साझेदारी की जरूरत है। उन्होंने केंद्र के साथ-साथ प्रांतों में भी एक जिम्मेदार सरकार की तत्काल स्थापना की मांग रखी।

- अल्पसंख्यकों के सवाल पर जल्द ही सत्र गतिरोध में आ गया। ये सभी एक 'अल्पसंख्यक' समझौते में एक साथ आए थे।

- राजकुमार भी संघ को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे।

परिणाम

कई प्रतिनिधि समूहों के बीच समझौते की कमी का मतलब था कि सम्मेलन से भारत के संवैधानिक भविष्य के बारे में कोई ठोस परिणाम नहीं निकलेगा।

➢ सत्र के मैकडोनाल्ड की घोषणा के साथ समाप्त हुआ

- दो मुस्लिम बहुल प्रांत- उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत (NWFP) और सिंध;

- एक भारतीय सलाहकार समिति की स्थापना;

- तीन विशेषज्ञ समितियों की स्थापना - वित्त, मताधिकार और राज्य; तथा

- एकतरफा ब्रिटिश सांप्रदायिक पुरस्कार की संभावना अगर भारतीय सहमत होने में विफल रहे।

➢ तीसरा गोलमेज सम्मेलन

- 17 नवंबर, 1932 और 24 दिसंबर , 1932 के बीच आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी ने भाग नहीं लिया।

- सिफारिशों को मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र में प्रकाशित किया गया और बाद में ब्रिटिश संसद में इस पर बहस हुई। सिफारिशों का विश्लेषण करने और भारत के लिए एक नया अधिनियम तैयार करने के लिए एक संयुक्त चयन समिति का गठन किया गया था, और उस समिति ने फरवरी 1935 में एक मसौदा विधेयक तैयार किया था जिसे जुलाई 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में लागू किया गया था ।

सविनय अवज्ञा फिर से शुरू

दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विफलता पर, कांग्रेस कार्य समिति ने 29 दिसंबर, 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू करने का फैसला किया ।

➢ संघर्ष विराम अवधि के दौरान (मार्च-दिसंबर 1931)

- संयुक्त प्रांत में, कांग्रेस किराए में कमी के लिए और संक्षिप्त बेदखली के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी,

- NWFP में, खुदाई खिदमतगारों के खिलाफ गंभीर दमन किया गया था

- बंगाल में, आतंकवाद से लड़ने के नाम पर कठोर अध्यादेशों और सामूहिक बंदी का इस्तेमाल किया गया था।

- में सितंबर 1931 , वहाँ Hijli जेल में राजनीतिक कैदियों पर एक फायरिंग की घटना थी।

➢ बदली गई सरकार मनोवृत्ति दूसरा RTC- के बाद

- ब्रिटिश नीति में तीन मुख्य विचार थे:

- गांधी को फिर से एक जन आंदोलन के लिए गति बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- कांग्रेस की सद्भावना की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों का समर्थन करने वालों-सरकारी पदाधिकारियों, वफादारों, आदि का विश्वास बहुत जरूरी था।

- राष्ट्रीय आंदोलन को ग्रामीण क्षेत्रों में खुद को मजबूत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

➢ सरकार कार्रवाई

- दमनकारी अध्यादेशों की एक श्रृंखला जारी की गई, जो एक आभासी मार्शल लॉ की शुरुआत हुई, हालांकि नागरिक नियंत्रण में, या एक 'सिविल मार्शल लॉ'।

➢ लोकप्रिय प्रतिक्रिया

- लोगों ने गुस्से से जवाब दिया। हालांकि अप्रस्तुत, प्रतिक्रिया बड़े पैमाने पर थी। अंत में, अप्रैल 1934 में, गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया।

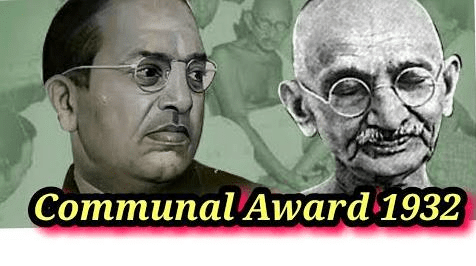

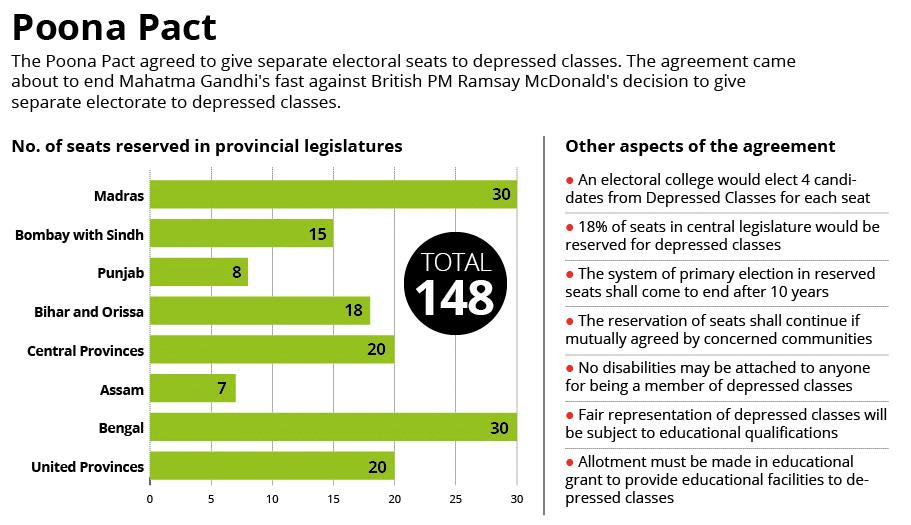

सांप्रदायिक पुरस्कार और पूना पैक्ट

16 अगस्त, 1932 को ब्रिटिश प्रधान मंत्री, रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी । रामसे मैकडोनाल्ड, जिन्होंने अल्पसंख्यकों पर समिति की अध्यक्षता की थी, ने इस शर्त पर मध्यस्थता की पेशकश की कि समिति के अन्य सदस्यों ने उनके फैसले का समर्थन किया। और, इस मध्यस्थता का परिणाम सांप्रदायिक पुरस्कार था।

16 अगस्त, 1932 को ब्रिटिश प्रधान मंत्री, रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी । रामसे मैकडोनाल्ड, जिन्होंने अल्पसंख्यकों पर समिति की अध्यक्षता की थी, ने इस शर्त पर मध्यस्थता की पेशकश की कि समिति के अन्य सदस्यों ने उनके फैसले का समर्थन किया। और, इस मध्यस्थता का परिणाम सांप्रदायिक पुरस्कार था।

➢ सांप्रदायिक अधिनिर्णय के मुख्य प्रावधानों

- दलित वर्गों के लिए 20 वर्ष की अवधि के लिए व्यवस्था की जानी थी ।

- प्रांतीय विधायिकाओं में, सीटों को सांप्रदायिक आधार पर वितरित किया जाना था।

- प्रांतीय विधायिकाओं की मौजूदा सीटों को दोगुना किया जाना था।

- मुसलमानों को, जहाँ भी वे अल्पमत में थे, एक वेटेज दिया जाना था।

- उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को छोड़कर, सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जानी थीं।

- दलित वर्गों को अल्पसंख्यक का दर्जा/घोषित किया जाना।

- दलित वर्गों को 'दोहरा वोट' मिलना था, एक को अलग निर्वाचक मंडलों के माध्यम से इस्तेमाल किया जाना था और दूसरे को सामान्य मतदाताओं में इस्तेमाल किया जाना था।

- बंबई प्रांत में, मराठों के लिए 7 सीटें आवंटित की जानी थीं।

➢ कांग्रेस स्टैंड

- हालांकि कांग्रेस अलग निर्वाचक मंडल का विरोध करती थी, लेकिन कांग्रेस अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना सांप्रदायिक पुरस्कार बदलने के पक्ष में नहीं थी।

➢ गांधी की प्रतिक्रिया

- गांधी ने सांप्रदायिक पुरस्कार को भारतीय एकता और राष्ट्रवाद पर हमले के रूप में देखा। और अपनी मांगों को लेकर 20 सितंबर, 1932 को अनिश्चितकालीन अनशन पर चले गए ।

➢ पूना समझौता

- 24 सितंबर, 1932 को दलित वर्गों की ओर से बीआर अंबेडकर द्वारा हस्ताक्षरित , पूना पैक्ट ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के विचार को त्याग दिया।

- दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों को प्रांतीय विधानसभाओं में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18 प्रतिशत कर दिया गया।

- पूना पैक्ट को सरकार ने साम्प्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में स्वीकार किया।

➢ पर दलितों पूना संधि का प्रभाव

- संधि ने दलित वर्गों को राजनीतिक उपकरण बना दिया जो कि बहुसंख्यक जाति हिंदू संगठनों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता था।

- इसने दलित वर्गों को नेतृत्वविहीन बना दिया क्योंकि वर्गों के सच्चे प्रतिनिधि उन कठपुतलियों के खिलाफ जीतने में असमर्थ थे जिन्हें सवर्ण हिंदू संगठनों द्वारा चुना और समर्थित किया गया था।

- इसके कारण दलित वर्ग राजनीतिक, वैचारिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में यथास्थिति के अधीन हो गए और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ने के लिए स्वतंत्र और वास्तविक नेतृत्व विकसित करने में सक्षम नहीं हुए।

- इसने दलित वर्गों को एक अलग और विशिष्ट अस्तित्व से वंचित करके हिंदू सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए उनके अधीन कर दिया।

- पूना पैक्ट शायद समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित एक आदर्श समाज के रास्ते में रुकावट डालता है।

- राष्ट्रीय जीवन में दलितों को एक अलग और विशिष्ट तत्व के रूप में मान्यता देने से इनकार करके, इसने स्वतंत्र भारत के संविधान में दलितों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों को पहले से ही खाली कर दिया।

संयुक्त निर्वाचक मंडल और दलित वर्गों पर इसका प्रभाव

संयुक्त निर्वाचक मंडल के प्रावधानों ने हिंदू बहुसंख्यकों को अनुसूचित जातियों के सदस्यों को नामित करने का आभासी अधिकार दिया, जो हिंदू बहुसंख्यक के औजार बनने के लिए तैयार थे। इस प्रकार, महासंघ की कार्य समिति ने पृथक निर्वाचक मंडलों की प्रणाली की बहाली और संयुक्त निर्वाचक मंडलों और आरक्षित सीटों की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की।

➢ गांधी के हरिजन अभियान और जाति पर विचार

- गांधी ने अपनी अन्य सभी व्यस्तताओं को छोड़ दिया और अस्पृश्यता के खिलाफ पहले जेल से और फिर, अगस्त 1933 में जेल से बाहर निकलने के बाद, अस्पृश्यता के खिलाफ एक बवंडर अभियान शुरू किया ।

गांधी हरिजन अभियान

गांधी हरिजन अभियान

- जेल में रहते हुए, उन्होंने सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की और जनवरी 1933 में साप्ताहिक हरिजन की शुरुआत की । वर्धा से शुरू होकर, उन्होंने नवंबर 1933 से जुलाई 1934 की अवधि में देश का हरिजन दौरा किया , जिसमें 20,000 किमी की दूरी तय की, अपने नए स्थापित हरिजन सेवक संघ के लिए धन इकट्ठा किया, और इसके सभी रूपों में अस्पृश्यता को दूर करने का प्रचार किया।

- उन्होंने दो अनशन किए- 8 मई और 16 अगस्त, 1934 को गांधी पर रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी तत्वों ने हमला किया। अगस्त 1934 में मंदिर प्रवेश विधेयक को हराकर सरकार ने उन्हें बाध्य किया ।

- अपने हरिजन दौरे, सामाजिक कार्यों और उपवासों के दौरान, गांधी ने कुछ विषयों पर जोर दिया:

(i) उन्होंने हरिजनों पर जिस तरह के उत्पीड़न का अभ्यास किया, उसके लिए उन्होंने हिंदू समाज का एक गंभीर आरोप लगाया।

(ii) उन्होंने अस्पृश्यता के पूर्ण उन्मूलन का आह्वान किया, जो अछूतों के लिए खुले मंदिरों को फेंकने की उनकी दलील के प्रतीक थे।

(iii) उन्होंने हरिजनों पर किए गए अनकहे दुखों के लिए सवर्ण हिंदुओं को 'तपस्या' करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, "अगर अस्पृश्यता जीवित है तो हिंदू धर्म मर जाता है, अगर हिंदू धर्म को जीना है तो अस्पृश्यता को मरना होगा।"

(iv) उनका पूरा अभियान मानवतावाद और तर्क के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने कहा कि शास्त्र छुआछूत को मंजूरी नहीं देते हैं, और यदि उन्होंने ऐसा किया है, तो उन्हें अनदेखा किया जाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय गरिमा के खिलाफ है। - गांधी ने महसूस किया कि वर्णाश्रम प्रणाली की सीमाएं और दोष जो भी हों, उसमें कुछ भी पाप नहीं था।

- गांधी ने महसूस किया कि अस्पृश्यता उच्च और निम्न के भेदों का उत्पाद है, न कि स्वयं जाति व्यवस्था की।

- अभियान का प्रभाव-गांधी ने बार-बार इस अभियान को मुख्य रूप से हिंदू धर्म और हिंदू समाज को शुद्ध करने के लिए बताया।

➢ वैचारिक मतभेद और गांधी और अम्बेडकर के बीच समानता

- गांधी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख वास्तुकार, और बीआर अम्बेडकर , स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार

- गांधी द्वारा विदेशी कपड़े को जलाना और अम्बेडकर द्वारा मनुस्मृति को जलाना केवल भावना के कृत्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बल्कि, विदेशी कपड़ा और मनुस्मृति भारत के लिए बंधन और गुलामी का प्रतिनिधित्व करते थे।

- गांधी का मानना था कि स्वतंत्रता कभी नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उन लोगों द्वारा अधिकार से छीन ली जानी चाहिए जो इसे चाहते हैं, जबकि अम्बेडकर शाही शासकों द्वारा स्वतंत्रता प्रदान करने की अपेक्षा करते थे।

- अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के लिए सरकार की संसदीय प्रणाली की वकालत की, लेकिन गांधी के मन में संसदीय शासन प्रणाली का बहुत कम सम्मान था।

- गांधी का मानना था कि नेताओं के वर्चस्व की प्रवृत्ति के साथ लोकतंत्र बड़े पैमाने पर लोकतंत्र में परिवर्तित हो जाता है। अम्बेडकर का झुकाव जन लोकतंत्र की ओर था क्योंकि यह उत्पीड़ित लोगों की उन्नति के साथ सरकार पर दबाव के रूप में कार्य कर सकता था।

- अम्बेडकर की राजनीति ने भारतीय एकता के पहलू को उजागर करने की कोशिश की, जबकि गांधीवादी राजनीति ने भारतीय एकता के पहलू को दिखाने की कोशिश की।

- अम्बेडकर के अनुसार राज्य की पूर्ण संप्रभु शक्ति व्यक्ति की आत्मा और व्यक्तित्व को नष्ट कर देगी। गांधी, वास्तव में, कम से कम शासन को सर्वोत्तम शासन मानते थे।

- भारी मशीनरी के उत्पादन और उपयोग के मशीनीकरण के संबंध में गांधी और अम्बेडकर के विचारों में बहुत अंतर था।

- गांधी के लिए, अस्पृश्यता भारतीय समाज के सामने आने वाली कई समस्याओं में से एक थी। करने के लिए अम्बेडकर , अस्पृश्यता बड़ी समस्या है कि उसकी एकमात्र ध्यान कब्जा कर लिया था।

- अम्बेडकर अस्पृश्यता की समस्या को कानूनों और संवैधानिक तरीकों से हल करना चाहते थे, जबकि गांधी छुआछूत को नैतिक कलंक मानते थे।

|

139 videos|47 docs|38 tests

|

FAQs on स्पेक्ट्रम सारांश: सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन - आधुनिक भारत का इतिहास (Spectrum) for UPSC CSE in Hindi

| 1. सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? |  |

| 2. सविनय अवज्ञा आंदोलन किस अवस्था में शुरू हुआ? |  |

| 3. सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम क्या थे? |  |

| 4. सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद क्या हुआ? |  |

| 5. सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद किस दलित वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ा? |  |