Environment and Ecology (पर्यावरण और पारिस्थितिकी): April 2025 UPSC Current Affairs | पर्यावरण (Environment) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

| Table of contents |

|

| इनडोर वायु गुणवत्ता (IAQ) और इसका महत्व |

|

| तमिलनाडु में हाथियों का अवैध शिकार |

|

| भारत का वायु प्रदूषण संकट |

|

| भारत में लाइट फिशिंग का बढ़ता खतरा |

|

इनडोर वायु गुणवत्ता (IAQ) और इसका महत्व

चर्चा में क्यों?

भारत में इनडोर वायु प्रदूषण को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में पहचाना जा रहा है, खासकर शहरी वातावरण में जहाँ लोग अपना 70-90% समय घर के अंदर बिताते हैं। इसके बावजूद, इनडोर वायु गुणवत्ता (IAQ) के बारे में चर्चा अक्सर सीमित होती है, और अधिकांश नीतियाँ अभी भी बाहरी प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

चाबी छीनना

- इनडोर वायु गुणवत्ता (आईएक्यू) से तात्पर्य इमारतों के अंदर और आसपास की वायु की गुणवत्ता से है, जो वहां रहने वालों के स्वास्थ्य और आराम को प्रभावित करती है।

- आम इनडोर वायु प्रदूषकों में कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्बेस्टस, रेडॉन, सीसा, फफूंद, कीटनाशक, धुआं और एलर्जी शामिल हैं।

अतिरिक्त विवरण

- सामान्य इनडोर वायु प्रदूषक:

- कार्बन मोनोऑक्साइड (CO): यह एक जहरीली, गंधहीन गैस है जो अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है।

- फॉर्मेल्डिहाइड: लकड़ी के उत्पादों, गोंदों और पेंटों में पाया जाता है; कैंसरकारी माना जाता है।

- एस्बेस्टस: पुरानी निर्माण सामग्री में मौजूद; इसके संपर्क में आने से गंभीर फेफड़े संबंधी रोग हो सकते हैं।

- रेडॉन: एक रेडियोधर्मी गैस जो ज़मीन से इमारतों में प्रवेश करती है।

- सीसा: यह आमतौर पर पुराने पेंट और पाइपलाइन सामग्री में पाया जाता है।

- फफूंद: एक प्रकार का कवक जो नम वातावरण में पनपता है।

- कीटनाशक: कीट नियंत्रण के लिए प्रयुक्त रसायन जो घर के अन्दर प्रदूषण बढ़ाते हैं।

- धुआँ: सिगरेट या खाना पकाने वाले स्टोव से निकलने वाला धुआँ, जिसमें हानिकारक विषाक्त पदार्थ होते हैं।

- एलर्जी: धूल के कण, पालतू जानवरों की रूसी और पराग कण जो घर के अंदर जमा हो जाते हैं।

- आईएक्यू के बिगड़ने के कारण:

- बाहरी प्रदूषक, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर (पीएम 2.5), खराब तरीके से सील की गई इमारतों में घुस सकते हैं।

- खाना पकाने और धूम्रपान सहित घर के अंदर की गतिविधियां प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने में योगदान देती हैं।

- शहरी आवासों में भीड़भाड़ के कारण सीमित वेंटिलेशन के कारण आंतरिक प्रदूषण बढ़ जाता है।

- सार्वजनिक जागरूकता और नियामक मानकों की कमी के कारण हानिकारक प्रथाएं जारी रहती हैं।

- प्रभाव:

- डायसन के अध्ययन के अनुसार, भारत में इनडोर PM2.5 का औसत स्तर विश्व में सबसे अधिक है।

- घरेलू वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में प्रतिवर्ष लगभग 3.2 मिलियन लोगों की असामयिक मृत्यु होती है (WHO)।

- खराब वेंटिलेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का संचय होता है, जिसके परिणामस्वरूप "सिक बिल्डिंग सिंड्रोम" उत्पन्न होता है।

- घर के अंदर वायु प्रदूषण स्ट्रोक और फेफड़ों के कैंसर जैसी गैर-संचारी बीमारियों से जुड़ा हुआ है, जो महिलाओं और बच्चों को असमान रूप से प्रभावित करता है।

- इनडोर वायु प्रदूषण के समाधान:

- हानिकारक प्रदूषकों को पकड़ने के लिए उच्च दक्षता वाले पार्टिकुलेट एयर (HEPA) फिल्टर वाले एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें।

- कुछ इनडोर पौधे, जैसे स्पाइडर प्लांट और पीस लिली, इनडोर प्रदूषकों को अवशोषित करने में मदद कर सकते हैं।

- खाना पकाने के लिए सौर ऊर्जा, बायोगैस या प्राकृतिक गैस जैसे स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करें।

- पेंट और निर्माण सामग्री में वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (वीओसी) का उपयोग कम करें।

- भारतीय हरित भवन परिषद (आईजीबीसी) के सहयोग से स्वास्थ्य-केंद्रित भवन निर्माण प्रथाओं को अपनाना।

घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता में सुधार करना जन स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जागरूकता और सक्रिय उपायों से घर के अंदर वायु प्रदूषण से जुड़े जोखिमों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, जिससे स्वस्थ रहने का माहौल बन सकता है।

तमिलनाडु में हाथियों का अवैध शिकार

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु में हाथियों के शिकार की एक हालिया घटना ने वन्यजीव अपराधों के फिर से बढ़ने के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएँ पैदा की हैं, जिससे जंगली हाथियों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अनुसार, भारत में हाथियों की आबादी 2012 में 4,000 से घटकर 2017 में लगभग 2,800 रह गई, लेकिन इसमें सुधार के संकेत मिले हैं, जो 2024 तक 3,000 से अधिक हो जाएगी।

चाबी छीनना

- हाथियों को भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- वे मातृसत्तात्मक प्राणी हैं, जो मादाओं के नेतृत्व में समूहों में रहते हैं।

- हाथियों को 'कीस्टोन प्रजाति' माना जाता है, जो वन पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

अतिरिक्त विवरण

- हाथियों के बारे में: हाथी पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बीज के फैलाव को सुगम बनाते हैं और अन्य प्रजातियों के लिए जल स्रोतों तक पहुँच बनाते हैं।

- प्रजातियाँ: हाथियों की दो प्राथमिक प्रजातियाँ हैं:

- एशियाई हाथी ( एलिफस मैक्सिमस )

- अफ़्रीकी हाथी:

- अफ़्रीकी सवाना हाथी ( लोक्सोडोंटा अफ़्रीकाना )

- अफ़्रीकी वन हाथी ( लोक्सोडोंटा साइक्लोटिस )

- भारत में जनसंख्या: भारतीय हाथी एशियाई हाथियों की एक उप-प्रजाति हैं, जो कुल एशियाई हाथियों की आबादी का लगभग 60% हिस्सा हैं। 2017 में, हाथी जनगणना ने भारत में लगभग 29,964 हाथियों का संकेत दिया, जिसमें कर्नाटक में सबसे अधिक आबादी थी, उसके बाद असम और केरल थे। सत्यमंगलम वन प्रभाग सबसे अधिक हाथियों के लिए जाना जाता है।

- खतरे: हाथियों के लिए प्रमुख खतरों में शामिल हैं:

- हाथी दांत का व्यापार

- मानव-पशु संघर्ष

- अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी

- संरक्षण की स्थिति:

- प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन (सीएमएस): परिशिष्ट I

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I

- संबंधित पहल:

- प्रोजेक्ट एलीफेंट: हाथियों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए 1992 में शुरू किया गया।

- हाथी रिजर्व एवं गलियारे: भारत में 33 हाथी रिजर्व और 150 हाथी गलियारे हैं।

- प्रोजेक्ट री-हैब: इस पहल का उद्देश्य मधुमक्खी बाड़ लगाकर हाथी-मानव संघर्ष को रोकना है, जिससे संघर्ष और प्रतिशोधात्मक हत्याओं दोनों में कमी आएगी।

हाथियों के संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता को विश्व हाथी दिवस जैसे आयोजनों द्वारा उजागर किया जाता है, जिसे हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (MIKE) कार्यक्रम एक अंतरराष्ट्रीय पहल है जो एशिया और अफ्रीका में संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने के लिए हाथियों की मृत्यु दर के रुझानों पर नज़र रखती है।

एशियाई और अफ्रीकी हाथियों के बीच अंतर

| विशेषता | एशियाई हाथी | अफ़्रीकी हाथी |

|---|---|---|

| भौगोलिक सीमा | दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के 13 देश (भारत, श्रीलंका, म्यांमार आदि सहित) | उप-सहारा अफ्रीका (सवाना और वर्षावन) |

| आकार | आकार में छोटा तथा आनुपातिक रूप से छोटे कान | आकार में बड़ा (पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्थलीय जानवर) |

| दाँत | अधिकांश नरों के दांत होते हैं; मादाओं के दांत आमतौर पर बिना दांत के होते हैं या छोटे दांत होते हैं | नर और मादा दोनों के बड़े-बड़े दांत दिखाई देते हैं |

| तना | उनकी सूंड के सिरे पर केवल एक 'उंगली जैसा उभार' होता है | उनकी सूंड के सिरे पर दो 'उंगली जैसे उभार' होते हैं |

| त्वचा की बनावट | चिकनी, गुलाबी झाइयां (डिपिगमेंटेशन) हो सकती हैं | झुर्रीदार त्वचा जो नमी बरकरार रखती है (शुष्क जलवायु के प्रति अनुकूलन) |

| संरक्षण स्थिति (आईयूसीएन) | संकटग्रस्त | अफ़्रीकी वन हाथी: गंभीर रूप से संकटग्रस्त; अफ़्रीकी सवाना हाथी: संकटग्रस्त |

भारत का वायु प्रदूषण संकट

परिचय

भारत वायु प्रदूषण की गंभीर और निरंतर समस्या का सामना कर रहा है, जो इसके लोगों के लिए बड़ी स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा कर रहा है। भारत के कई शहर लगातार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार किए जाते हैं।

विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार .

- विश्व के बीस सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से तेरह भारत में हैं, जिनमें असम-मेघालय सीमा पर स्थित बर्नीहाट सबसे प्रदूषित है।

- भारत दुनिया का पांचवा सबसे प्रदूषित देश है, जिसका औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 50.6 μg/m3 है। यह वार्षिक PM2.5 स्तरों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 5 μg/m3 के दिशानिर्देश से दस गुना अधिक है।

- दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बना हुआ है, जहां औसत PM2.5 सांद्रता 91.8 μg/m3 है।

वायु प्रदूषण क्या है?

वायु प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक पदार्थ, जैसे कण, गैसें या अन्य पदार्थ, वायु में छोड़े जाते हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता कम हो जाती है।

सामान्य वायु प्रदूषकों में शामिल हैं:

- कणिकीय पदार्थ (पीएम)

- नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2)

- सल्फर डाइऑक्साइड (SO2)

- ओजोन (O3)

- कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)

- वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)

- नेतृत्व करना

स्रोत:

- वायु प्रदूषक ज्वालामुखी विस्फोट और जंगल की आग जैसे प्राकृतिक स्रोतों से आ सकते हैं। हालाँकि, औद्योगिक उत्पादन, परिवहन, कृषि और आवासीय हीटिंग जैसी मानवीय गतिविधियाँ वायु प्रदूषण में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।

चिंताएं:

- स्वास्थ्य संबंधी: वायु प्रदूषण से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें श्वसन संबंधी समस्याएं, हृदय संबंधी बीमारियां और फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी शामिल है।

- पर्यावरण: वायु प्रदूषण पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है, जल को प्रदूषित करता है, जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है और फसलों को नुकसान पहुंचाता है।

- स्वास्थ्य देखभाल लागत: वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों के परिणामस्वरूप श्वसन और हृदय संबंधी समस्याओं से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए स्वास्थ्य देखभाल खर्च में वृद्धि होती है।

भारत में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण

- वाहनों से होने वाला उत्सर्जन: बड़ी संख्या में पुराने और अकुशल वाहन, साथ ही डीजल और पेट्रोल पर निर्भरता, वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

- औद्योगिक उत्सर्जन: प्रमुख उद्योग, विशेषकर कोयला आधारित बिजली संयंत्र, वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

- बायोमास जलाना: ग्रामीण क्षेत्रों में फसल अवशेषों को जलाने तथा खाना पकाने के लिए लकड़ी और गोबर जैसे ठोस ईंधनों का उपयोग करने की प्रथा वायु प्रदूषण में योगदान करती है।

- निर्माण धूल: तीव्र शहरीकरण के कारण निर्माण गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जिससे भारी मात्रा में धूल और कणीय पदार्थ उत्पन्न होते हैं।

- अपशिष्ट जलाना: कूड़े-कचरे और अपशिष्ट को खुले में जलाना आम बात है, विशेष रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, जिससे हानिकारक प्रदूषक हवा में फैलते हैं।

- जनसंख्या घनत्व: वाहनों के अधिक आवागमन और औद्योगिक गतिविधियों वाले भीड़भाड़ वाले शहरों में प्रदूषण का स्तर अधिक होता है।

- जलवायु और भूगोल: मौसमी मौसम पैटर्न, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान, हवा में प्रदूषकों को फंसा सकते हैं, जिससे धुंध और धुंध की स्थिति और खराब हो सकती है।

- वनों की कटाई: हरित आवरण के नष्ट होने से वायु का प्राकृतिक निस्पंदन कम हो जाता है, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है।

सरकारी पहल

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP): 2019 में शुरू किए गए NCAP का उद्देश्य भारत भर के चिन्हित शहरों और क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करना है। यह वायु गुणवत्ता निगरानी में सुधार, सख्त उत्सर्जन मानकों को लागू करने और जन जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है।

- भारत स्टेज VI (BS-VI) उत्सर्जन मानक: 2020 में लागू किये जाने वाले BS-VI मानकों का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन और उन्नत उत्सर्जन नियंत्रण प्रौद्योगिकियों के उपयोग को अनिवार्य बनाकर वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है।

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई): यह योजना घरों में खाना पकाने के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के उपयोग को बढ़ावा देती है, जिससे पारंपरिक बायोमास आधारित खाना पकाने के तरीकों पर निर्भरता कम होती है।

- FAME (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र गति से अपनाना और विनिर्माण) योजना: यह योजना निर्माताओं और उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करके वाहनों से होने वाले उत्सर्जन से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करती है।

- टिकाऊ आवास के लिए हरित पहल (GRIHA): GRIHA भवन निर्माण और संचालन में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देता है, तथा ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों को प्रोत्साहित करता है।

- अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम: स्वच्छ भारत अभियान जैसी पहलों का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट की समस्या का समाधान करना तथा अपशिष्ट को जलाने से रोकने के लिए स्वच्छ निपटान विधियों को बढ़ावा देना है, जो वायु प्रदूषण में योगदान देता है।

- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग: यह आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है, वायु गुणवत्ता मुद्दों से संबंधित समन्वय, अनुसंधान और समस्या समाधान को बढ़ाता है।

- वनरोपण कार्यक्रम: ग्रीन इंडिया मिशन जैसी पहलों का उद्देश्य वृक्ष आवरण को बढ़ाना है, जो प्रदूषकों को अवशोषित करने और वायु की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है।

पश्चिमी गोलार्ध

- राष्ट्रीय लक्ष्य: भारत का लक्ष्य 2026 तक PM2.5 के स्तर को 40% तक कम करना है। इसे प्राप्त करने के लिए, विस्तृत स्थानीय डेटा आवश्यक है, जिसमें वाहन के प्रकार, उपयोग किए जाने वाले ईंधन और यातायात पैटर्न की जानकारी शामिल है। वर्तमान में, ऐसे डेटा की कमी से फंड का उपयोग प्रभावित होता है और नगर पालिकाओं के लिए वायु प्रदूषण को एक माध्यमिक चिंता के रूप में प्राथमिकता दी जाती है।

- “पश्चिमी जाल” से बचना: भारत को उच्च तकनीक समाधानों और शहर-केंद्रित दृष्टिकोणों पर अत्यधिक निर्भरता से बचना चाहिए जो बायोमास जलाने, पुरानी औद्योगिक प्रक्रियाओं और प्रदूषणकारी वाहनों जैसे बुनियादी प्रदूषण स्रोतों को नजरअंदाज कर सकते हैं। रणनीति आयातित मॉडलों के बजाय स्थानीय वास्तविकताओं पर आधारित होनी चाहिए।

- कार्यान्वयन पर ध्यान: अनुसंधान और तत्काल हस्तक्षेप के लिए अलग-अलग वित्तपोषण धाराओं की आवश्यकता है। जोर अल्पकालिक, स्केलेबल समाधानों पर होना चाहिए जिन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

- वैश्विक मार्गदर्शन: चीन, ब्राजील, कैलिफोर्निया और लंदन जैसे देश वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए प्रासंगिक और अनुकूलित दृष्टिकोण पर मूल्यवान सबक प्रदान करते हैं। भारत को संघवाद और अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी अनूठी जरूरतों के आधार पर नवाचार करना चाहिए।

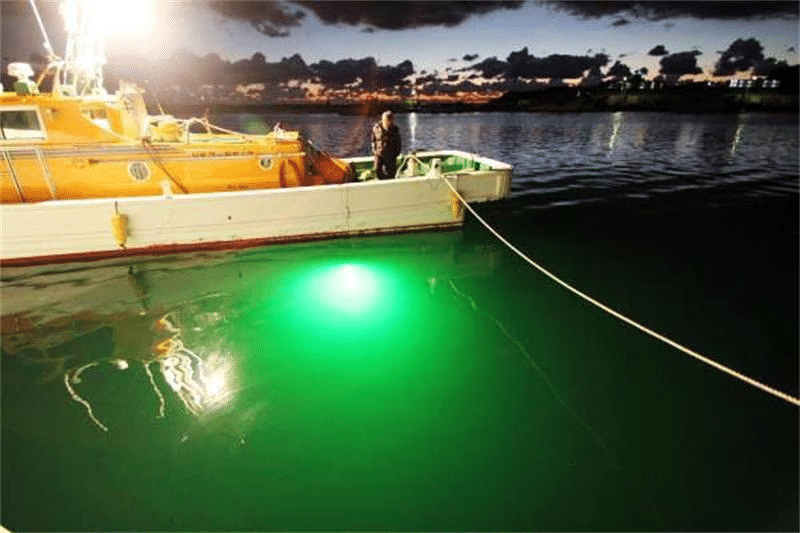

भारत में लाइट फिशिंग का बढ़ता खतरा

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, जो समुद्री जैव विविधता से समृद्ध है और लाखों मछुआरों का घर है, अवैध रूप से मछली पकड़ने की चुनौती का सामना कर रही है। 2017 से विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के भीतर इस प्रथा पर प्रतिबंध के बावजूद, कमजोर प्रवर्तन ने इसे जारी रहने दिया है, जिससे पारिस्थितिक और सामाजिक नतीजों को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है।

चाबी छीनना

- अवैध रूप से मछली पकड़ना समुद्री जीवन और पारंपरिक मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए खतरा बन गया है।

- मछली पकड़ने के नियमों का वर्तमान प्रवर्तन विभिन्न राज्यों में असंगत है।

- हल्के मछली पकड़ने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और मछली भंडार कम हो जाता है।

अतिरिक्त विवरण

- लाइट फिशिंग क्या है? लाइट फिशिंग में उच्च तीव्रता वाली कृत्रिम रोशनी का उपयोग करके मछलियों और स्क्विड को सतह पर आकर्षित करने की प्रथा है, जिससे उन्हें पकड़ना आसान हो जाता है। यह 2017 की राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन नीति (NPMF) के तहत निषिद्ध है, जिसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों की रक्षा करना और स्थिरता को बढ़ावा देना है।

- प्रभाव: इस पद्धति से मछलियों को अंधाधुंध तरीके से पकड़ा जाता है, जिसमें किशोर प्रजातियाँ भी शामिल हैं, जो भविष्य की मछली आबादी के लिए खतरा है। यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है और प्रवाल भित्तियों जैसे आवासों को नष्ट करता है। समुद्री खाद्य जाल के लिए महत्वपूर्ण स्क्विड जैसी प्रजातियाँ विशेष रूप से प्रभावित होती हैं, जिससे बड़ी शिकारी प्रजातियों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

- प्रकाश द्वारा मछली पकड़ने से पारंपरिक मछुआरों की पकड़ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में, जहां शक्तिशाली रोशनी का उपयोग करने वाले मशीनीकृत ट्रॉलरों के साथ प्रतिस्पर्धा औद्योगिक संचालकों और स्थानीय समुदायों के बीच तनाव पैदा करती है।

प्रवर्तन में चुनौतियाँ

- कमज़ोर नीतिगत ढाँचा: हालाँकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध मौजूद है, लेकिन प्रादेशिक जलक्षेत्र (12 समुद्री मील तक) के भीतर प्रवर्तन की ज़िम्मेदारी राज्यों पर है, जिससे विनियमन में असंगतताएँ पैदा होती हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में केवल आंशिक प्रतिबंध हैं।

- संस्थागत क्षमता अंतराल: तटीय पुलिस केवल 5 समुद्री मील तक ही गश्त कर सकती है, जबकि हल्की मछली पकड़ने का कार्य आमतौर पर इस सीमा से परे होता है।

- अपर्याप्त दंड: वर्तमान में कर्नाटक में 16,000 रुपये का जुर्माना, प्रति यात्रा 1 लाख रुपये तक के लाभ की तुलना में बहुत कम है, जो निवारक के रूप में काम करने में विफल है।

- तकनीकी प्रसार: सस्ती प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल.ई.डी.) और पोर्टेबल जनरेटर की उपलब्धता ने प्रकाश से मछली पकड़ना अधिक सुलभ बना दिया है, जिससे समस्या और बढ़ गई है।

सुधार के लिए सिफारिशें

- राष्ट्रव्यापी एकसमान प्रतिबंध: सतत विकास लक्ष्य 14 (जल के नीचे जीवन) का समर्थन करने के लिए, 2017 ईईजेड प्रतिबंधों के अनुरूप, हल्के मछली पकड़ने पर एक व्यापक और लागू करने योग्य प्रतिबंध स्थापित किया जाना चाहिए।

- एकीकृत प्रवर्तन तंत्र: साझा गश्ती और उपग्रह ट्रैकिंग के साथ-साथ कई एजेंसियों (तटीय पुलिस, मत्स्य विभाग, तट रक्षक) को शामिल करते हुए एक समन्वित प्रवर्तन रणनीति विकसित करने से निगरानी में वृद्धि होगी।

- आर्थिक परिवर्तन समर्थन: प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना को पर्यावरण अनुकूल मछली पकड़ने के उपकरण, टिकाऊ प्रथाओं में प्रशिक्षण, तथा हल्के मछली पकड़ने से दूर जाने वालों के लिए जलकृषि और पर्यटन जैसे वैकल्पिक आजीविका के लिए सब्सिडी की पेशकश करनी चाहिए।

- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ: जापान और इटली जैसे देशों से सीख लेकर, जो मौसमी और गहराई-आधारित प्रतिबंधों जैसी अनुकूली नीतियों को लागू करते हैं, आर्थिक आवश्यकताओं के साथ जैव विविधता संरक्षण को संतुलित करने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष रूप में, अवैध रूप से मछली पकड़ने के मुद्दे से निपटने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें भारत के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और तटीय समुदायों की आजीविका की रक्षा के लिए कड़े नियम, उन्नत प्रवर्तन और टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं के लिए समर्थन शामिल हो।

|

8 videos|267 docs|48 tests

|

FAQs on Environment and Ecology (पर्यावरण और पारिस्थितिकी): April 2025 UPSC Current Affairs - पर्यावरण (Environment) for UPSC CSE in Hindi

| 1. इनडोर वायु गुणवत्ता (IAQ) क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? |  |

| 2. तमिलनाडु में हाथियों का अवैध शिकार क्यों चिंता का विषय है? |  |

| 3. भारत में वायु प्रदूषण संकट के मुख्य कारण क्या हैं? |  |

| 4. लाइट फिशिंग क्या है और यह क्यों खतरनाक है? |  |

| 5. भारत में पर्यावरण और पारिस्थितिकी के मुद्दों से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? |  |