Environment and Ecology (पर्यावरण और पारिस्थितिकी): September 2025 UPSC Current Affairs | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

गिद्ध और सार्वजनिक स्वास्थ्य: भविष्य की महामारियों को रोकने में उनकी भूमिका

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

महामारी की तैयारियों पर चर्चाओं में अक्सर गिद्धों को कम करके आंका जाता है, लेकिन दक्षिण एशिया में ये जन स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये प्रकृति के सबसे कुशल अपशिष्ट प्रबंधक के रूप में काम करते हैं और बीमारियों के प्रसार को काफ़ी हद तक कम करते हैं।

चाबी छीनना

- गिद्ध शवों को शीघ्रता से खाकर जूनोटिक रोगों को रोकने के लिए आवश्यक हैं।

- भारत में गिद्धों की आबादी में नाटकीय गिरावट देखी गई है, जिससे जन स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है।

- मध्य एशियाई फ्लाईवे विभिन्न क्षेत्रों में गिद्ध आबादी और सार्वजनिक स्वास्थ्य को जोड़ता है।

- प्रभावी महामारी रोकथाम रणनीतियों के लिए गिद्धों के संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

अतिरिक्त विवरण

- स्वास्थ्य सुरक्षा में गिद्धों की भूमिका: पशुओं के शवों को तेजी से खाकर, गिद्ध संभावित रोग प्रकोप के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं, जिससे रोगाणुओं के फैलने का जोखिम काफी कम हो जाता है।

- जनसंख्या में गिरावट: भारत में एक समय 40 मिलियन से अधिक गिद्ध थे, लेकिन 1990 के दशक से उनकी संख्या में 95% से अधिक की गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण पशु चिकित्सा दवा डाइक्लोफेनाक है , जिससे गंभीर पारिस्थितिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियां पैदा हो गई हैं।

- मध्य एशियाई फ्लाईवे (सीएएफ): यह प्रवासी मार्ग मध्य एशिया में प्रजनन स्थलों को दक्षिण एशिया में शीतकालीन क्षेत्रों से जोड़ता है, तथा जैव विविधता और सार्वजनिक स्वास्थ्य गलियारे के रूप में कार्य करता है।

- संरक्षण संबंधी चुनौतियां: वर्तमान संरक्षण प्रयास विखंडित और अपर्याप्त वित्तपोषित हैं, तथा विद्युत-घात और विषैली दवाओं जैसे खतरों पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

- 2025 के बाद की रणनीति: भारत की आगामी गिद्ध संरक्षण रणनीति वन्यजीव, पशुधन और स्वास्थ्य डेटा को एकीकृत करने, अंतर-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।

भारत के पास यह प्रदर्शित करने का एक अनूठा अवसर है कि जैव विविधता संरक्षण जन स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य और पर्यावरणीय रणनीतियों को एकीकृत करके, भारत न केवल अपनी गिद्ध आबादी की रक्षा कर सकता है, बल्कि भविष्य में होने वाली महामारियों के जोखिमों को भी कम कर सकता है, और प्रभावी वैश्विक स्वास्थ्य प्रथाओं का प्रदर्शन कर सकता है।

'ग्रहीय सीमाएँ' क्या हैं?

चर्चा में क्यों?

ग्रहीय स्वास्थ्य जाँच (पीएचसी) 2025 ने चेतावनी जारी की है कि नौ में से सात ग्रहों की सीमाएँ भंग हो चुकी हैं। यह चिंताजनक रिपोर्ट उन विभिन्न मानवीय गतिविधियों से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है जो 11,000 वर्षों में पहली बार पृथ्वी को उसकी सुरक्षित संचालन सीमाओं से बाहर धकेल रही हैं।

चाबी छीनना

- पीएचसी रिपोर्ट में सात उल्लंघित ग्रहीय सीमाओं की पहचान की गई है।

- जीवाश्म ईंधन दहन, वनों की कटाई और असंपोषणीय कृषि जैसी मानवीय गतिविधियां इसमें महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

- महासागरीय अम्लीकरण पहली बार सुरक्षित क्षेत्र को पार कर गया है।

अतिरिक्त विवरण

- ग्रहीय स्वास्थ्य जांच (पीएचसी) के बारे में: पीएचसी एक वैश्विक वैज्ञानिक मूल्यांकन है जो रहने योग्य बनाए रखने के लिए आवश्यक पारिस्थितिक सीमाओं पर नज़र रखकर पृथ्वी की प्रणालियों के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करता है।

- ग्रहीय सीमाएं (पीबी): यह अवधारणा, जोहान रॉकस्ट्रोम के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा 2009 में प्रस्तुत की गई थी, जो पृथ्वी प्रणाली की स्थिरता और लचीलेपन को विनियमित करने वाली पारिस्थितिक सीमाओं की स्थापना करके मानवता के लिए सुरक्षित संचालन स्थान को परिभाषित करती है।

- महत्व: इन सीमाओं को पार करने से अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय पतन का खतरा पैदा होता है।

नौ ग्रहों की सीमाएँ

- जलवायु परिवर्तन:

- सुरक्षित CO2 स्तर : 350 पीपीएम.

- वर्तमान स्तर (2025): 423 पीपीएम; विकिरण बल +2.97 W/m² (सुरक्षित: +1.5 W/m²).

- जैवमंडल अखंडता:

- विलुप्ति दर: 100 E/MSY बनाम सुरक्षित सीमा 10 E/MSY; जैव विविधता में गिरावट जारी है।

- भूमि प्रणाली परिवर्तन:

- वैश्विक वन क्षेत्र घटकर 59% रह गया है (पहले 75%)। सभी प्रमुख स्थलीय बायोम नष्ट हो गए हैं।

- मीठे पानी में परिवर्तन:

- वैश्विक भूमि के 20% से अधिक भाग में जलप्रवाह (22.6%) और मृदा नमी (22%) में महत्वपूर्ण विचलन दिखाई देता है।

- सिंधु-गंगा के मैदान और उत्तरी चीन बेसिन जैसे क्षेत्र विशेष रूप से खतरे में हैं।

- जैव-भू-रासायनिक प्रवाह:

- कृषि में नाइट्रोजन (N) और फास्फोरस (P) का अत्यधिक उपयोग यूट्रोफिकेशन का कारण बन रहा है और जल निकायों में मृत क्षेत्रों की स्थिति को बदतर बना रहा है।

- नवीन संस्थाएँ:

- प्लास्टिक और सिंथेटिक रसायनों का उपयोग सुरक्षित सीमा से अधिक हो गया है, जिससे पर्यावरणीय जोखिम उत्पन्न हो रहा है।

- महासागर अम्लीकरण:

- औद्योगिक युग के बाद से सतही समुद्री अम्लता में 30-40% की वृद्धि हुई है, जिससे समुद्री जीवन को खतरा पैदा हो गया है।

- वायुमंडलीय एरोसोल लोडिंग:

- वर्तमान AOD अंतर 0.063 है, जो सुरक्षित सीमा 0.10 से कम है, हालांकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

- समतापमंडलीय ओजोन क्षरण:

- वैश्विक ओजोन सांद्रता 285-286 डीयू पर स्थिर है, तथा इसमें सुधार जारी है, लेकिन रॉकेट प्रक्षेपणों और उपग्रह मलबे से नए खतरे उत्पन्न हो गए हैं।

"छठे सामूहिक विलोपन" की अवधारणा अक्सर मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अति-दोहन, आवास विनाश, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित चर्चाओं में उभरती है। ये कारक वर्तमान पारिस्थितिक संकट को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

गंगा नदी 1,300 वर्षों की तुलना में अधिक तेजी से सूख रही है: रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

आईआईटी गांधीनगर और एरिजोना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में गंगा नदी के संबंध में चिंताजनक निष्कर्ष सामने आए हैं, जो दर्शाते हैं कि यह नदी एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय में अभूतपूर्व दर से सूख रही है।

चाबी छीनना

- वृक्ष-वलय अभिलेखों और जलविज्ञान मॉडल का उपयोग करके 700 ई. से गंगा नदी के प्रवाह का पुनर्निर्माण किया जा रहा है।

- अध्ययन के निष्कर्षों को प्रमाणित करने के लिए बंगाल के अकाल सहित ऐतिहासिक सूखे और अकालों का उपयोग किया गया।

- 1991 और 2020 के बीच, 4-7 वर्षों तक कई बार सूखा पड़ा, जो पिछले 1,300 वर्षों में एक दुर्लभ घटना है।

- 2004 से 2010 तक का सूखा इस अवधि में सबसे गंभीर था, 1990 के बाद का सूखा 16वीं शताब्दी में दर्ज सबसे खराब सूखे से 76% अधिक तीव्र था।

सूखने के कारण

- कमजोर मानसून: हिंद महासागर के गर्म होने और एरोसोल प्रदूषण के परिणामस्वरूप।

- भूजल का अत्यधिक दोहन: इससे नदी के आधार प्रवाह में काफी कमी आई है।

- भूमि-उपयोग परिवर्तन: नदी प्रणाली के प्राकृतिक पुनर्भरण में बाधा उत्पन्न करना।

आशय

- गंगा के सूखने से कृषि को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है और लगभग 600 मिलियन लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है।

- बंगाल की खाड़ी के पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य खतरे में है, साथ ही भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इस बेसिन का योगदान 40% है।

- इस स्थिति में इस महत्वपूर्ण संसाधन को संरक्षित करने के लिए अनुकूल जल प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता है।

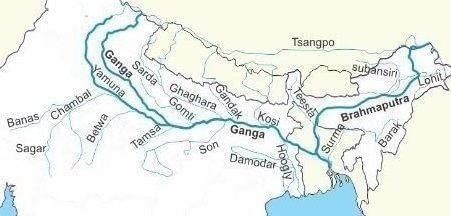

गंगा नदी के बारे में

- लंबाई: लगभग 2,525 किमी, जो इसे भारत की सबसे लंबी नदी बनाती है।

- उद्गम: यह नदी उत्तराखंड में 3,892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है।

- गठन: देवप्रयाग में गंगा नाम दिया गया, जहां यह भागीरथी और अलकनंदा नदियों से मिलती है।

- मार्ग: पद्मा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, तथा अंततः सुंदरवन डेल्टा के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

- बेसिन क्षेत्र: लगभग 8.61 लाख वर्ग किमी., जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 26.4% है।

सहायक नदियों

- बायां किनारा: रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी और महानंदा।

- दायां किनारा: यमुना, टोंस, करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल, चंदन, अजॉय, दामोदर और रूपनारायण।

जनसंख्या और सांस्कृतिक महत्व

- यह 600 मिलियन से अधिक लोगों को आश्रय प्रदान करता है, जिससे यह विश्व का सबसे घनी आबादी वाला नदी बेसिन बन गया है।

- भारतीय संस्कृति में इसे पवित्र माना जाता है और 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया।

आर्थिक भूमिका और पारिस्थितिक महत्व

- कृषि, मत्स्य पालन और व्यापार के लिए केन्द्रीय, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 40% का योगदान।

- यह क्षेत्र विविध वन्य जीवन का घर है, जिसमें हिम तेंदुए, हाथी और गंगा डॉल्फिन शामिल हैं; इसमें कॉर्बेट, दुधवा और सुंदरवन जैसे महत्वपूर्ण अभयारण्य शामिल हैं।

संरक्षण प्रयास

- गंगा कार्य योजना (1985) और नमामि गंगे कार्यक्रम (2014) : प्रदूषण, अति-निष्कर्षण और जलवायु परिवर्तन जैसे सतत मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से की गई पहल।

अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) का पतन

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

एक हालिया अध्ययन से संकेत मिला है कि अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (एएमओसी) का पतन अब एक कम संभावना वाली घटना के बजाय एक संभावित परिदृश्य माना जाता है।

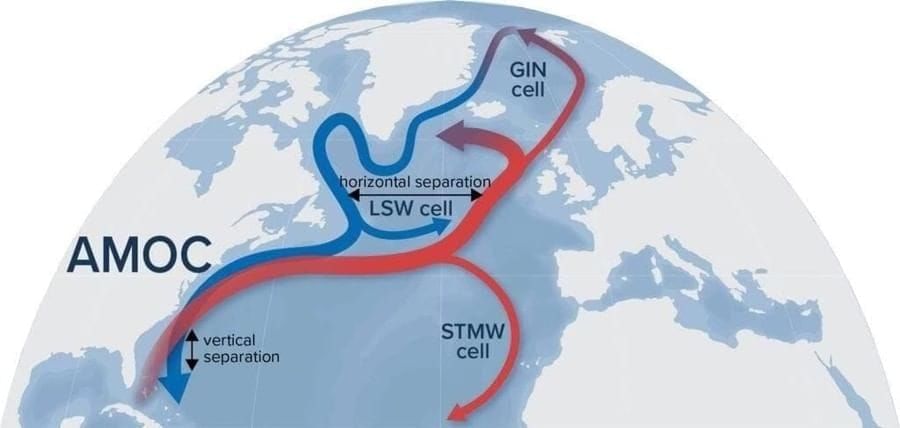

चाबी छीनना

- एएमओसी महासागरीय धाराओं की एक व्यापक प्रणाली है, जो थर्मोहेलिन परिसंचरण (टीएचसी) का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे अक्सर वैश्विक महासागर कन्वेयर बेल्ट के रूप में संदर्भित किया जाता है।

- यह गर्म उष्णकटिबंधीय सतही जल को उत्तर की ओर ले जाने तथा ठंडे जल को गहरी धाराओं के रूप में दक्षिण की ओर वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अतिरिक्त विवरण

- एएमओसी का कार्य: यह विश्व के महासागरों में ऊष्मा और पोषक तत्वों का वितरण करता है, तथा वैश्विक जलवायु विनियमन में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

- एएमओसी मंदी के कारण:

- ग्रीनलैंड और आर्कटिक में पिघलती बर्फ की चादरें समुद्र में मीठे पानी को बढ़ा रही हैं, जिससे समुद्री जल का घनत्व कम हो रहा है, जिससे परिसंचरण को संचालित करने वाली डूबने की प्रक्रिया में बाधा आ रही है।

- 2019 के एक अध्ययन में कहा गया है कि हिंद महासागर में वर्षा में वृद्धि अटलांटिक महासागर में वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करती है, जिससे खारे पानी के तेजी से डूबने के कारण अस्थायी रूप से एएमओसी में वृद्धि हो सकती है।

- जलवायु मॉडल अनुमान लगाते हैं कि यदि वैश्विक तापमान में वृद्धि निरंतर जारी रही तो वर्ष 2100 तक एएमओसी में 34-45% की संभावित कमजोरी आ सकती है।

- एएमओसी पतन के परिणाम:

- यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में महत्वपूर्ण शीतलन का अनुभव हो सकता है।

- संभवतः पूरे यूरोप में वर्षा में कमी आएगी।

- एल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) पैटर्न में परिवर्तन हो सकता है, जिससे वैश्विक मौसम प्रणालियां प्रभावित हो सकती हैं।

- ग्रीनलैंड-आइसलैंड-नॉर्वेजियन समुद्र में समुद्री बर्फ के विस्तार की आशंका है।

- दक्षिणी उष्णकटिबंधीय अटलांटिक की ओर वर्षा पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव से जलवायु परिवर्तनशीलता और क्षेत्रीय चरम सीमाओं में वृद्धि हो सकती है।

संक्षेप में, एएमओसी का संभावित पतन वैश्विक जलवायु स्थिरता के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न करता है, तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

बीएस-VII उत्सर्जन मानदंड

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ऑटोमोबाइल क्षेत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने के लिए, विशेष रूप से वाहन प्रदूषण को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, 2026-27 तक बीएस VII उत्सर्जन मानदंड लागू करने की योजना बना रही है।

चाबी छीनना

- बीएस VII मानदंड भारत के यूरो 7 उत्सर्जन मानकों के समकक्ष हैं।

- ये पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों सहित विभिन्न प्रकार के वाहनों पर समान रूप से लागू होते हैं।

- वास्तविक समय टेलपाइप उत्सर्जन ट्रैकिंग के लिए ऑन-बोर्ड मॉनिटरिंग (ओबीएम) की शुरूआत।

अतिरिक्त विवरण

- कवरेज: प्रदूषण कम करने के लिए बीएस VII में कार, वैन, बस, ट्रक और सभी प्रकार के वाहन शामिल होंगे।

- ऑन-बोर्ड मॉनिटरिंग (ओबीएम): यह प्रणाली NOx, अमोनिया और पार्टिकुलेट मैटर जैसे उत्सर्जनों की वास्तविक समय पर निगरानी करने में सक्षम होगी।

- गैर-निकास विनियमन: पहली बार, ब्रेक डस्ट और टायर माइक्रोप्लास्टिक्स को बीएस VII के तहत विनियमित किया जाएगा।

- ईवी मानक: नए नियम उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाने और कच्चे माल के उपयोग को कम करने के लिए बैटरी सुरक्षा, स्थायित्व और दीर्घायु मानकों को पेश करेंगे।

- डिजिटल सुरक्षा उपाय: उत्सर्जन सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वाहनों को छेड़छाड़ से बचाया जाएगा।

- परीक्षण का दायरा: बीएस VII परीक्षण को प्रयोगशाला स्थितियों से आगे बढ़ाकर वास्तविक ड्राइविंग परिदृश्यों तक ले जाता है।

मुख्य अंतर: BS6 बनाम BS7

- ओबीडी बनाम ओबीएम: बीएस6 में ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स (ओबीडी) का उपयोग किया गया, जबकि बीएस7 में ओबीएम के माध्यम से प्रत्यक्ष उत्सर्जन निगरानी लागू की गई।

- NOx मानक: BS6 पेट्रोल के लिए 60 mg/km और डीजल के लिए 80 mg/km की अनुमति देता है, जबकि BS7 60 mg/km की एक समान सीमा स्थापित करता है।

- निकास विनियमन: बीएस6 केवल निकास उत्सर्जन पर केंद्रित है, जबकि बीएस7 में ब्रेक और टायरों से गैर-निकास उत्सर्जन शामिल है।

- ईवी समावेशन: बीएस6 के विपरीत, बीएस7 बैटरी जीवन और सुरक्षा सहित इलेक्ट्रिक वाहनों के पहलुओं को नियंत्रित करता है।

- परीक्षण स्थितियां: बीएस6 परिभाषित परीक्षण चक्रों पर निर्भर करता था; बीएस7 व्यापक वास्तविक दुनिया की स्थितियों का उपयोग करता है।

- प्रौद्योगिकी को बढ़ावा: बीएस7 वाहन निर्माताओं को उन्नत उत्सर्जन नियंत्रण प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

- लागत कारक: बीएस7 के अनुपालन से वाहन की लागत बढ़ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप संभवतः पुराने मॉडलों को बंद करना पड़ सकता है।

भारत में उत्सर्जन मानदंडों का इतिहास

| वर्ष / अवधि | प्रमुख विकास |

|---|---|

| 1991 | पेट्रोल वाहनों के लिए बड़े पैमाने पर उत्सर्जन मानदंड लागू किए गए। |

| 1992 | डीजल वाहनों के लिए बड़े पैमाने पर उत्सर्जन मानदंड लागू किये गए। |

| अप्रैल 1995 | महानगरों में नई पेट्रोल कारों में कैटेलिटिक कन्वर्टर्स अनिवार्य करना, अनलेडेड पेट्रोल का प्रयोग शुरू करना। |

| 2000 | यात्री और वाणिज्यिक वाहनों के लिए यूरो I समकक्ष “भारत 2000” मानदंडों की शुरूआत। |

| 2001 | प्रमुख शहरों में यूरो II समकक्ष भारत स्टेज II मानदंड लागू किए गए। |

| अगस्त 2002 | ऑटो ईंधन नीति की घोषणा की गई, जिसमें 2010 तक उत्सर्जन और ईंधन रोडमैप की रूपरेखा दी गई। |

| अप्रैल 2005 | भारत स्टेज III मानदंड 13 मेट्रो शहरों में लागू किये गये। |

| अप्रैल 2010 | देश भर में भारत स्टेज IV मानदंड अपनाए गए, अक्टूबर 2014 तक 20 और शहरों तक विस्तारित किए गए। |

| 2013 | ऑटो ईंधन नीति 2025 प्रस्तुत की गई, जिसमें अप्रैल 2017 तक की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। |

| अप्रैल 2020 | गंभीर प्रदूषण के कारण बीएस-5 को छोड़कर सीधे बीएस-6 मानदंडों पर पहुंच जाना। |

| आगामी (बीएस VII) | यूरो 7 मानकों के अनुरूप, ब्रेक और टायर उत्सर्जन के लिए सख्त मानदंड और कवरेज लागू करना। |

असम में भारत का पहला बांस-आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

भारत ने असम के गोलाघाट में अपने पहले बांस-आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया, जो हरित ऊर्जा और ग्रामीण विकास पहलों में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।

चाबी छीनना

- यह संयंत्र भारत के नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

- इसमें बांस, जो एक गैर-खाद्य बायोमास है, का उपयोग किया जाता है, जिससे खाद्य फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है।

- इस परियोजना से असम की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

अतिरिक्त विवरण

- बांस आधारित इथेनॉल उत्पादन: बांस प्राथमिक फीडस्टॉक के रूप में कार्य करता है, जो इथेनॉल के उत्पादन के लिए पूर्व-उपचार, हाइड्रोलिसिस, किण्वन और आसवन जैसी प्रक्रियाओं से गुजरता है।

- सह-उत्पाद: यह सुविधा एसिटिक एसिड, फुरफुरल और खाद्य-ग्रेड तरल CO2 उत्पन्न करेगी , जो शून्य-अपशिष्ट दृष्टिकोण में योगदान देगा।

- वार्षिक उत्पादन: यह संयंत्र पांच लाख टन बांस का प्रसंस्करण कर लगभग 48,900 मीट्रिक टन इथेनॉल, 11,000 मीट्रिक टन एसिटिक एसिड, 19,000 मीट्रिक टन फरफुरल और 31,000 मीट्रिक टन तरल CO2 का उत्पादन करेगा ।

- आर्थिक प्रभाव: इससे असम की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है।

- ऊर्जा सुरक्षा: इस परियोजना का उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करना और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

- क्षेत्रीय विकास: यह संयंत्र मेक इन असम और मेक इन इंडिया पहलों के अनुरूप है, जिससे असम की औद्योगिक क्षमताएं बढ़ेंगी।

इस बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन न केवल एक तकनीकी नवाचार का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि ग्रामीण समुदायों के लिए आर्थिक अवसर भी पैदा करता है, तथा सतत विकास और ऊर्जा सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) - वृक्षारोपण के लिए संशोधित नियम

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) के तहत ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने की एक नई पद्धति शुरू की है, जो पिछले ढाँचे को बदल देगी। इस संशोधन में पात्रता, समय-सीमा और क्रेडिट के उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं।

चाबी छीनना

- जी.सी.पी. को नवंबर 2023 में दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (सी.ओ.पी.28) के दौरान लॉन्च किया गया था।

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य वृक्षारोपण और अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वैच्छिक पर्यावरण संरक्षण कार्यों को बढ़ावा देना है।

- नये नियमों में केवल वृक्षों की गिनती से हटकर, वृक्षारोपण के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और अस्तित्व पर जोर दिया गया है।

अतिरिक्त विवरण

- क्रेडिट प्रदान करना: पिछली पद्धति में दो वर्षों के भीतर प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 1,100 पेड़ों का घनत्व आवश्यक था। उत्तरजीविता दरों की उपेक्षा के लिए इसकी आलोचना की गई थी। नई पद्धति में, वनस्पति की स्थिति और उत्तरजीविता दरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, क्षरित भूमि पर पाँच वर्षों तक पुनर्स्थापन गतिविधियों के बाद क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति दी गई है।

- ऋणों की व्यापार-योग्यता: संशोधित नियमों के अंतर्गत, वृक्षारोपण ऋण गैर-व्यापारिक और गैर-हस्तांतरणीय हैं, सिवाय एक होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के बीच के।

- ग्रीन क्रेडिट के स्वीकार्य उपयोग: प्रतिपूरक वनरोपण दायित्वों के लिए या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रेडिट का आदान-प्रदान किया जा सकता है, लेकिन ऐसे आदान-प्रदान के बाद यह बंद हो जाएगा।

- क्रेडिट का उपयोग पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) संकेतकों के अंतर्गत रिपोर्टिंग के लिए भी किया जा सकता है।

संशोधित ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, सतही वृक्षारोपण पहलों से हटकर पारिस्थितिक पुनर्स्थापन पर केंद्रित एक अधिक टिकाऊ दृष्टिकोण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। इस बदलाव से भारत की जलवायु लचीलापन में वृद्धि, जैव विविधता में सुधार और पर्यावरण संरक्षण में कॉर्पोरेट जवाबदेही को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

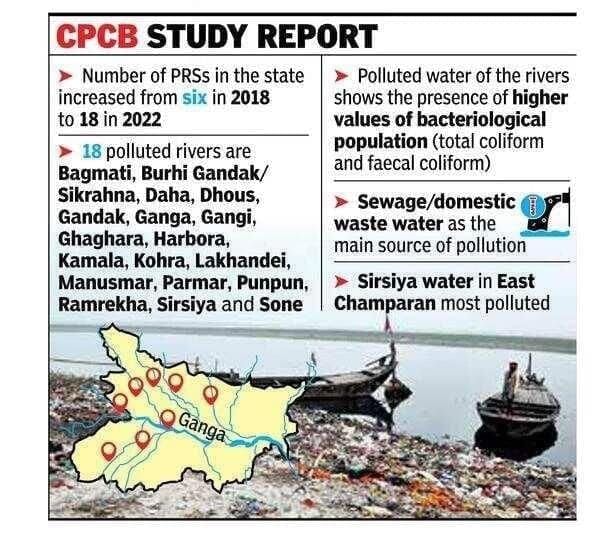

भारतीय नदियों में प्रदूषण: सीपीसीबी रिपोर्ट, 2023

समाचार में क्यों?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने हाल ही में भारत में नदियों के स्वास्थ्य के संबंध में वर्ष 2022-2023 के लिए अपना आकलन प्रकाशित किया है, जिसमें नदी प्रदूषण से जुड़े गंभीर मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

चाबी छीनना

- सीपीसीबी के आकलन से पता चलता है कि अनुपयुक्त स्नान स्थलों की संख्या में मामूली गिरावट आएगी, जो 2022 में 815 से घटकर 2023 में 807 हो जाएगी।

- 271 नदियों में कुल 296 प्रदूषित नदी खंडों की पहचान की गई, जबकि पिछले वर्ष 279 नदियों में 311 प्रदूषित नदी खंड थे।

अतिरिक्त विवरण

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के बारे में:

- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत सितंबर 1974 में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित।

- बाद में इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार कर इसमें वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियां शामिल कर ली गईं।

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) की तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करता है।

- प्रमुख कार्य:

- जल प्रदूषण नियंत्रण: इसका उद्देश्य प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करके नदियों और कुओं में स्वच्छता को बढ़ावा देना है।

- डेटा प्रबंधन: वायु और जल प्रदूषण पर तकनीकी और सांख्यिकीय डेटा एकत्र और प्रसारित करता है।

- जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी):

- कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए सूक्ष्मजीवों द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को परिभाषित करता है।

- स्वस्थ नदियों का BOD 3 mg/L से कम होता है, जबकि 3 mg/L से अधिक BOD वाली नदियों को स्नान के लिए अनुपयुक्त माना जाता है।

संक्षेप में, सीपीसीबी के निष्कर्ष भारतीय नदियों में प्रदूषण की मौजूदा चुनौतियों और देश भर में जल गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

आंकड़े बताते हैं कि मालदीव और लक्षद्वीप के आसपास समुद्र का जलस्तर अनुमान से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है

चर्चा में क्यों?

बढ़ते समुद्र स्तर के मुद्दे ने पारिस्थितिक तंत्रों, अर्थव्यवस्थाओं और मानव बस्तियों, खासकर मालदीव और लक्षद्वीप जैसे संवेदनशील द्वीपीय देशों पर इसके गंभीर प्रभावों के कारण, काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है। प्रवाल सूक्ष्म एटोल का उपयोग करके किए गए हालिया शोध से संकेत मिलता है कि हिंद महासागर में समुद्र स्तर 1950 के दशक की शुरुआत में ही तेज़ी से बढ़ने लगा था, जिसने उपग्रह और ज्वार-मापी आँकड़ों पर आधारित पिछली धारणाओं को चुनौती दी।

चाबी छीनना

- प्रवाल सूक्ष्म एटोल समुद्र-स्तर में होने वाले परिवर्तनों का प्राकृतिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हैं।

- 1950 के दशक के उत्तरार्ध से हिंद महासागर में समुद्र-स्तर में वृद्धि तेजी से हो रही है।

- बढ़ते समुद्री स्तर के कारण कमजोर द्वीप राष्ट्रों को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है।

अतिरिक्त विवरण

- कोरल माइक्रोएटोल: ये मूंगे की डिस्क के आकार की कॉलोनियाँ होती हैं जो निम्नतम ज्वार स्तर पर पहुँचने पर ऊपर की ओर बढ़ना बंद कर देती हैं, जिससे समय के साथ समुद्र-स्तर में होने वाले परिवर्तनों का प्राकृतिक रिकॉर्ड मिलता है। मालदीव के हुवाधू एटोल में महुतिगाला रीफ पर किए गए शोध में 1930 से 2019 तक पोरिटेस माइक्रोएटोल को मापा गया, जिससे एक महत्वपूर्ण वृद्धि का पता चला।

- त्वरित समुद्र-स्तर वृद्धि:आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले 90 वर्षों में समुद्र-स्तर में 0.3 मीटर की वृद्धि हुई है, तथा वृद्धि की दरें अलग-अलग हैं:

- 1930-1959: 1-1.84 मिमी/वर्ष

- 1960-1992: 2.76-4.12 मिमी/वर्ष

- 1990-2019: 3.91-4.87 मिमी/वर्ष

- जलवायु परिवर्तनशीलता: प्रवालों के विकास पैटर्न एल नीनो और हिंद महासागर द्विध्रुव जैसी जलवायु घटनाओं से प्रभावित हुए, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया।

- क्षेत्रीय महत्व: हिंद महासागर वैश्विक औसत से अधिक दर से गर्म हो रहा है, जिससे समुद्र स्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है और इस क्षेत्र में बेहतर निगरानी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

- अनुकूलन रणनीतियाँ: निष्कर्ष प्रभावी तटीय योजना और आपदा तैयारी के लिए समुद्र-स्तर में वृद्धि के समय और परिमाण को समझने के महत्व पर बल देते हैं।

यह खुलासा कि मालदीव और लक्षद्वीप में समुद्र-स्तर में वृद्धि पहले से अनुमान से दशकों पहले शुरू हो गई थी, नीति-निर्माताओं और स्थानीय समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। जैसे-जैसे हिंद महासागर गर्म होता जा रहा है, अस्तित्व के लिए ख़तरे का सामना कर रहे निचले इलाकों के देशों के अस्तित्व के लिए सक्रिय उपाय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ज़रूरी होगा।

पुगाड द्वीप: एक अस्तित्वगत ख़तरा

चर्चा में क्यों?

मनीला खाड़ी में स्थित फिलीपीन द्वीप पुगाड, बढ़ते समुद्री स्तर और तेजी से हो रहे भूमि धंसाव के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिससे घरों के डूबने और निवासियों की आजीविका बाधित होने का खतरा है।

चाबी छीनना

- पुगाड द्वीप एक छोटा, 7-हेक्टेयर द्वीप है जो अंगत-पमपंगा नदी डेल्टा के मुहाने पर स्थित है।

- यह द्वीप फिलीपींस के बुलाकान प्रांत में हागोनॉय नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।

- इसकी जनसंख्या लगभग 1,636 से 2,056 है, जो लगभग 384 घरों वाले एक समूहित गांव में रहते हैं।

- यह समुदाय अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः मछली पकड़ने और जलीय कृषि पर निर्भर है।

अतिरिक्त विवरण

- रहने की स्थिति: यहां के निवासी मुख्य रूप से बांस और पुरानी धातु की चादरों से बने घरों में रहते हैं, तथा उन्हें खराब स्वच्छता और न्यूनतम स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- बाढ़ की चुनौतियाँ: इस द्वीप पर नियमित रूप से उच्च ज्वार और मानसून के मौसम में बाढ़ आती है, जो 11 सेमी प्रति वर्ष की दर से भूमि धंसने और समुद्र-स्तर में वृद्धि के कारण और भी अधिक बढ़ जाती है, जो वैश्विक औसत से तीन गुना अधिक है।

- पर्यावरणीय खतरे: मैंग्रोव की हानि, शहरी अतिक्रमण और तूफानों के प्रभाव से द्वीप के निवासियों के लिए आपदा और विस्थापन का खतरा काफी बढ़ जाता है।

संक्षेप में, पुगाड द्वीप एक नाज़ुक मोड़ पर है, जहाँ उसे पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो इसके अस्तित्व और इसके निवासियों की भलाई के लिए ख़तरा हैं। इन समस्याओं के समाधान और समुदाय को आगे के जोखिमों से बचाने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

भारतीय शहरों का भविष्य - जलवायु-अनुकूल और समावेशी शहरी विकास का निर्माण

चर्चा में क्यों?

शहर भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, और अनुमान है कि 2030 तक 70% नए रोज़गार यहीं पैदा होंगे। 2050-2070 तक, भारत की शहरी आबादी 1 अरब के करीब पहुँचने की उम्मीद है, और बड़े शहर पूरे देश से भी बड़े हो जाएँगे। इस तेज़ शहरीकरण के लिए बुनियादी ढाँचे, आवास और सेवाओं के डिज़ाइन के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो जलवायु परिवर्तन की कमज़ोरियों को दूर करते हुए विकास को सहारा दे सकें।

चाबी छीनना

- भारत को 2070 तक 144 मिलियन नये घरों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का विकास आवश्यक होगा।

- शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का गंभीर खतरा है, जिससे 2030 तक 5 बिलियन डॉलर तथा 2070 तक 30 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है।

- शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव के कारण अत्यधिक गर्मी और बढ़ जाती है, जिसके कारण रात का तापमान खतरनाक रूप से बढ़ जाता है।

- जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश 2050-2070 तक लगभग 10.95 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है।

अतिरिक्त विवरण

- शहरी बुनियादी ढाँचे की ज़रूरतें: 2070 तक, भारत को अपने मौजूदा आवास भंडार के दोगुने से भी ज़्यादा, परिवहन प्रणालियों और नगरपालिका सेवाओं की ज़रूरत होगी जो निवासियों की बढ़ती संख्या को संभाल सकें। नए बुनियादी ढाँचे को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जैसे बाढ़, लू और अन्य चरम मौसम की घटनाओं, का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए।

- परिवहन चुनौतियाँ: लगभग 25% शहरी सड़कें बाढ़ की चपेट में हैं, जहाँ मामूली जलभराव भी 50% से ज़्यादा शहरी परिवहन व्यवस्थाओं को बाधित कर सकता है। बाढ़ जोखिम मानचित्रण, बेहतर जल निकासी और वैकल्पिक मार्ग जैसे समाधान गतिशीलता बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं।

- जलवायु परिवर्तन जोखिम: शहरी निवासियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वर्षा बाढ़ के जोखिम में है, जिसके लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें बाढ़ चेतावनी प्रणाली और प्रकृति-आधारित समाधान शामिल हों।

- अत्यधिक गर्मी से निपटने के उपाय: शहर वृक्ष आवरण बढ़ाकर, ठंडी छतें लागू करके, तथा बाहरी श्रमिकों के लिए कार्य घंटों को समायोजित करके शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव को कम कर सकते हैं।

- आगे की राह: नगरपालिका सेवाओं का आधुनिकीकरण और सरकार, नागरिकों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देना टिकाऊ शहरीकरण और जीवन स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्षतः, भारत के शहर तीव्र विकास और गंभीर जलवायु चुनौतियों के एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना कर रहे हैं। जलवायु-अनुकूल, समावेशी और टिकाऊ शहरी नियोजन में सक्रिय निवेश जीवन की सुरक्षा, आर्थिक नुकसान को कम करने और राष्ट्र की जनसांख्यिकीय एवं उद्यमशीलता क्षमता को उजागर करने के लिए आवश्यक है। सघन, लचीले और कुशल शहरों का निर्माण न केवल एक पर्यावरणीय आवश्यकता है, बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता भी है।

निकोबार में एक पारिस्थितिक आपदा का निर्माण

चर्चा में क्यों?

ग्रेट निकोबार मेगा-इंफ्रास्ट्रक्चर योजना की आलोचना इस बात के लिए हुई है कि इससे स्वदेशी समुदायों का विस्थापन हो सकता है और भारत के एक अनूठे पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान पहुँच सकता है। ₹72,000 करोड़ की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक न्याय को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा करती है।

चाबी छीनना

- यह परियोजना स्वदेशी समूहों, विशेष रूप से निकोबारी और शोम्पेन के अस्तित्व के लिए खतरा है।

- यह संवैधानिक सुरक्षा और पर्यावरण कानूनों को कमजोर करता है, जिससे संभावित पारिस्थितिक आपदा उत्पन्न हो सकती है।

- भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में निर्माण कार्य से मानव जीवन के लिए गंभीर सुरक्षा चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

अतिरिक्त विवरण

- मूलनिवासी समुदायों का विस्थापन: इस परियोजना के कारण निकोबारी और शोम्पेन समुदायों के अस्तित्व को गंभीर खतरा है। 2004 की सुनामी के बाद से निकोबारी समुदाय पहले ही अपनी पैतृक भूमि से विस्थापन झेल चुका है, और शोम्पेन समुदायों के सामने अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक निरंतरता खोने का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि उनके संसाधन कम हो रहे हैं।

- संवैधानिक संरक्षणों की अनदेखी: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ आवश्यक परामर्श नहीं किया गया है, जो कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति उपेक्षा को दर्शाता है।

- पर्यावरणीय सुरक्षा: यह परियोजना तटीय विनियमन क्षेत्र 1ए का उल्लंघन करती है, जहां प्रवाल भित्तियों और कछुओं के घोंसले के मैदान जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा के लिए निर्माण कार्य निषिद्ध है।

- पारिस्थितिक विनाश: इस योजना से 8.5 लाख से 32-58 लाख पेड़ों के नष्ट होने का खतरा है तथा प्रतिपूरक वनरोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है जो पारिस्थितिक दृष्टि से अनुपयुक्त है।

- भूकंपीय संवेदनशीलता: भूकंप की आशंका वाले क्षेत्र में स्थित होने के कारण आपदा की संभावना काफी बढ़ जाती है, जैसा कि 2004 की सुनामी जैसी पिछली भूकंपीय घटनाओं से स्पष्ट है।

ग्रेट निकोबार परियोजना से जुड़ी स्थिति विकास की महत्वाकांक्षाओं और पारिस्थितिक संरक्षण एवं सामाजिक न्याय की आवश्यकता के बीच एक महत्वपूर्ण टकराव को उजागर करती है। स्वदेशी जनजातियों का अस्तित्व और अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्रों का स्वास्थ्य दांव पर है, इसलिए ऐसी परियोजनाओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और वकालत आवश्यक है।

राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता (बीबीएनजे) समझौता

चर्चा में क्यों?

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय उपाध्याय की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसे 2023 उच्च सागर संधि, जिसे बीबीएनजे समझौते के रूप में जाना जाता है, के अनुसार भारत के समुद्री और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कानून का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया है।

चाबी छीनना

- बीबीएनजे समझौता संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के तहत एक अंतरराष्ट्रीय संधि है ।

- इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्री जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग करना है , जो विश्व के लगभग 64% महासागरों को कवर करता है।

अतिरिक्त विवरण

- प्रावधानों का दायरा:

- उच्च समुद्र में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (एमपीए) की स्थापना ।

- समुद्र तल खनन और अन्य निष्कर्षण गतिविधियों का विनियमन ।

- समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से लाभ का निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करना ।

- प्रमुख परियोजनाओं से पहले अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) ।

- एहतियाती सिद्धांत द्वारा निर्देशित वैज्ञानिक और पारंपरिक ज्ञान दोनों का उपयोग ।

- यूएनसीएलओएस से संबंध:यह समझौता यूएनसीएलओएस का तीसरा कार्यान्वयन समझौता होगा, इसके साथ ही:

- 1994 भाग XI कार्यान्वयन समझौता: समुद्र तल खनिज संसाधनों पर केंद्रित।

- 1995 संयुक्त राष्ट्र मत्स्य स्टॉक समझौता: प्रवासी मत्स्य स्टॉक के संरक्षण से संबंधित।

- गोद लेने और स्थिति:

- मार्च 2023 में इस पर सहमति बन जाएगी और यह सितंबर 2023 से शुरू होकर दो वर्षों के लिए हस्ताक्षर के लिए खुला रहेगा ।

- यह 60वें अनुसमर्थन (वर्तमान में 55 देशों द्वारा अनुसमर्थित ) के 120 दिन बाद लागू होगा ।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, 2025

चर्चा में क्यों?

इंदौर को एक बार फिर भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में मान्यता दी गई है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

चाबी छीनना

- दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर पहले स्थान पर है, जो 2024 में छठे स्थान से बेहतर है।

- शीर्ष रैंकिंग में शामिल अन्य शहरों में जबलपुर, आगरा और सूरत शामिल हैं।

अतिरिक्त विवरण

- अवलोकन: स्वच्छ वायु सर्वेक्षण (एसवीएस) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा आयोजित एक वार्षिक सर्वेक्षण है।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और वायु गुणवत्ता सुधार उपायों के कार्यान्वयन में तेजी लाना है।

- कवरेज: सर्वेक्षण में 130 शहरों को जनसंख्या के आधार पर तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है: दस लाख से अधिक, 3-10 लाख, और 3 लाख से कम।

- मापदंड: शहरों का मूल्यांकन 8 कारकों पर किया जाता है, जिनमें सड़क धूल शमन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और कण पदार्थ (पीएम 10 / पीएम 2.5) में कमी शामिल है।

- कार्यप्रणाली: मूल्यांकन में बहु-स्तरीय मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है जो जमीनी स्तर पर की गई कार्रवाई और मापनीय परिणामों दोनों पर केंद्रित होता है।

2025 के निष्कर्षों में, इंदौर सूची में शीर्ष पर रहा, जबकि जबलपुर और आगरा जैसे शहर उसके ठीक पीछे रहे। इसके अतिरिक्त, सर्वेक्षण से पता चला है कि 2017-18 से अब तक 130 में से 103 शहरों में पीएम10 का स्तर कम हुआ है, जिनमें से 64 शहरों में कम से कम 20% की कमी आई है। हालाँकि, केवल 22 शहर ही पीएम10 सांद्रता के लिए 60 µg/m³ के राष्ट्रीय मानक को पूरा कर पाए।

केंद्र ने पर्यावरण लेखा परीक्षकों के स्वतंत्र वर्ग को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 लागू किए हैं , जो स्वतंत्र "पर्यावरण लेखा परीक्षकों" की एक नई श्रेणी स्थापित करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसी ये मान्यता प्राप्त निजी एजेंसियां विभिन्न परियोजनाओं के लिए पर्यावरण कानूनों के अनुपालन का निरीक्षण और सत्यापन करने के लिए अधिकृत होंगी। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करके और प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण में सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करके उनकी ज़िम्मेदारियाँ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) की ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगी।

चाबी छीनना

- नये नियमों का उद्देश्य टिकाऊ शासन और व्यापार में आसानी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को बढ़ाना है।

- निजी एजेंसियां अब पर्यावरण अनुपालन निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

- यह पहल वर्तमान नियामक निकायों के सीमित संसाधनों के कारण निगरानी प्रणाली में विद्यमान कमियों को दूर करती है।

अतिरिक्त विवरण

- नियमों की आवश्यकता: मौजूदा निगरानी सीमित जनशक्ति और संसाधनों के कारण बाधित है, जिसके कारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) द्वारा प्रभावी प्रवर्तन नहीं हो पाता। नए नियमों का उद्देश्य इन कमियों को दूर करना है।

- नियमों की मुख्य विशेषताएं:

- प्रमाणन और पंजीकरण: पर्यावरण लेखा परीक्षकों को पर्यावरण लेखा परीक्षा नामित एजेंसी (ईएडीए) के माध्यम से प्रमाणित और पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

- लेखा परीक्षकों की यादृच्छिक नियुक्ति: पक्षपात और हितों के टकराव को रोकने के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति यादृच्छिक रूप से की जाएगी।

- जिम्मेदारियां: पंजीकृत लेखा परीक्षक अनुपालन का सत्यापन करेंगे, नमूनाकरण और विश्लेषण करेंगे, तथा विभिन्न पर्यावरण कानूनों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

- स्व-अनुपालन सत्यापन: लेखा परीक्षक परियोजना प्रस्तावकों से स्व-रिपोर्ट किए गए अनुपालन का भी सत्यापन करेंगे।

- प्रमुख हितधारकों:

- प्रमाणित पर्यावरण लेखा परीक्षक (सीईए): पूर्व शिक्षण की मान्यता या राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा के माध्यम से योग्यता प्राप्त।

- पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक (आरईए): प्रमाणित पेशेवर जिन्हें लेखा परीक्षण करने के लिए आधिकारिक रूप से लाइसेंस प्राप्त है।

- पर्यावरण लेखा परीक्षा नामित एजेंसी (ईएडीए): प्रमाणन, पंजीकरण, निरीक्षण और ऑनलाइन रजिस्ट्री के रखरखाव के लिए जिम्मेदार।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय: कार्यान्वयन की देखरेख करता है और दिशानिर्देश प्रदान करता है।

- सीपीसीबी, एसपीसीबी और क्षेत्रीय कार्यालय: निरीक्षण जारी रखें और नए नियमों को लागू करने में सहायता करें।

पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 का क्रियान्वयन भारत के पर्यावरणीय शासन में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक है। निगरानी के दायरे का विस्तार करके निजी एजेंसियों को शामिल करके, इन नियमों का उद्देश्य पर्यावरण अनुपालन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। हालाँकि, जमीनी स्तर पर चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिसके लिए प्रभावी प्रवर्तन के लिए स्थानीय कर्मचारियों को सशक्त बनाने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है कि मुख्य निगरानी कार्य जारी रहें। इस ढाँचे की सफलता अंततः इन स्वतंत्र लेखा परीक्षाओं को मौजूदा अनुपालन प्रणालियों के साथ एकीकृत करने और स्थानीय स्तर पर प्रवर्तन को मज़बूत करने पर निर्भर करेगी।

शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व - यूनेस्को मान्यता

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

हिमाचल प्रदेश स्थित शीत मरुस्थल जैवमंडल रिज़र्व को हाल ही में यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिज़र्व नेटवर्क (WNBR) का हिस्सा घोषित किया गया है। यह मान्यता वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का 13वाँ जैवमंडल रिज़र्व है, जो इस नाज़ुक ट्रांस-हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देता है।

चाबी छीनना

- भारत का शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व लाहौल-स्पीति जिले में 7,770 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।

- यह पदनाम क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के महत्व को रेखांकित करता है।

- यूनेस्को की मान्यता जलवायु परिवर्तन और पर्यटन दबावों का सामना कर रहे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है।

अतिरिक्त विवरण

- भौगोलिक विस्तार: यह अभ्यारण्य विभिन्न भूदृश्यों को कवर करता है, जिनमें पवन-प्रवाहित पठार, हिमनद घाटियाँ, अल्पाइन झीलें और उच्च ऊंचाई वाले रेगिस्तान शामिल हैं, जो 3,300 से 6,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं।

- जैव विविधता: यह क्षेत्र 732 संवहनी पादप प्रजातियों का घर है, जिनमें 30 स्थानिक और 47 औषधीय जड़ी-बूटियाँ शामिल हैं जिनका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में किया जाता है। उल्लेखनीय जीवों में हिम तेंदुआ, हिमालयी आइबेक्स और गोल्डन ईगल जैसी कई पक्षी प्रजातियाँ शामिल हैं।

- इस रिजर्व में लगभग 12,000 निवासी रहते हैं जो पारंपरिक पशुपालन, याक पालन और छोटे पैमाने पर खेती में संलग्न हैं।

- यह समुदाय स्थानीय बौद्ध मठों से प्रभावित होकर प्राचीन तिब्बती हर्बल चिकित्सा पद्धतियों को अपनाता है।

यूनेस्को द्वारा यह मान्यता न केवल शीत मरुस्थल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाती है, बल्कि संरक्षण प्रयासों, पारिस्थितिक पर्यटन और जलवायु अनुसंधान में सहयोग की आवश्यकता पर भी बल देती है। यह मान्यता पारिस्थितिक संरक्षण को सामुदायिक विकास के साथ एकीकृत करने और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और जैविक विरासत को प्रदर्शित करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

बिहार ने रामसर सूची में 2 और आर्द्रभूमियां जोड़ीं

चर्चा में क्यों?

भारत ने हाल ही में बिहार में दो आर्द्रभूमियों - बक्सर जिले में स्थित गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण जिले में स्थित उदयपुर झील - को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की प्रतिष्ठित रामसर सूची में शामिल किया है।

चाबी छीनना

- भारत के रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कुल 93 हो गई है, जिससे एशिया में अग्रणी तथा विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर इसकी स्थिति मजबूत हो गई है।

- भारत में रामसर स्थलों की संख्या 2012 में 26 से बढ़कर 2025 में 93 हो गई है।

अतिरिक्त विवरण

- भारत के रामसर स्थल: नए परिवर्धन के साथ, भारत में अब 93 रामसर स्थल हैं, जो लगभग 13.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं, जिसमें 2020 से 51 स्थल जोड़े गए हैं।

- वैश्विक संदर्भ: वर्तमान में विश्व भर में 2,544 रामसर स्थल हैं, जिनमें से सबसे अधिक 176 स्थल ब्रिटेन में हैं, तथा उसके बाद 144 स्थलों के साथ मेक्सिको का स्थान है।

- गोकुल जलाशय: गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर 448 हेक्टेयर में फैली एक गोखुर झील, यह बाढ़ अवरोधक के रूप में कार्य करती है और मछली पकड़ने, खेती और सिंचाई के माध्यम से आजीविका प्रदान करते हुए 50 से अधिक पक्षी प्रजातियों का पोषण करती है।

- उदयपुर झील: गंडकी नदी द्वारा निर्मित 319 हेक्टेयर की एक ऑक्सबो झील, जो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। यह आर्द्रभूमि पारिस्थितिक संपर्क को बढ़ाती है और मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवासी पक्षियों को आश्रय प्रदान करती है।

2 फरवरी, 1971 को ईरान के रामसर में स्थापित रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। 2025 तक, इसके 173 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत भी शामिल है, जो 1982 में इसमें शामिल हुआ था। भारत में पहला रामसर स्थल ओडिशा की चिल्का झील थी, जिसे 1981 में नामित किया गया था। भारत में रामसर स्थलों की वृद्धि उल्लेखनीय है, जिसमें तमिलनाडु सबसे अधिक स्थलों (20) के साथ अग्रणी है, उसके बाद उत्तर प्रदेश (10) का स्थान है। इसके अलावा, भारत के कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र का लगभग 10% रामसर सूची में है।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका 2025 का विषय है "हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण।"

घोषणा के मानदंड

किसी आर्द्रभूमि को रामसर स्थल घोषित किया जा सकता है यदि वह निम्नलिखित मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करती है:

- इसमें अद्वितीय या प्रतिनिधि आर्द्रभूमि प्रकार हैं।

- यह कमजोर, संकटग्रस्त या स्थानिक प्रजातियों का समर्थन करता है।

- यह जलपक्षियों के लिए, विशेष रूप से प्रवास के दौरान, महत्वपूर्ण आवास प्रदान करता है।

- इसमें महत्वपूर्ण पारिस्थितिक, वनस्पति, प्राणिविज्ञान या जलविज्ञान संबंधी विशेषताएं शामिल हैं।

- यह जैव विविधता संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान में भूमिका निभाता है।

- यह बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण और जल शुद्धिकरण जैसी पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करता है।

- इसका सांस्कृतिक, आध्यात्मिक या मनोरंजक महत्व है।

- यह स्थानीय समुदायों के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करता है।

- इसे ऐसे खतरों का सामना करना पड़ रहा है जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।

निष्कर्षतः, बिहार में इन दो नई आर्द्रभूमियों को शामिल करने से आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और वैश्विक पर्यावरणीय प्रयासों में इसकी बढ़ती भूमिका पर प्रकाश पड़ता है।

स्थलाकृति और जलवायु परिवर्तन हिमालयी वर्षा को बढ़ावा देते हैं

उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में हाल ही में भारी बारिश हुई है, जिसके परिणामस्वरूप भूस्खलन, नदियाँ उफान पर हैं और कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक महीने में, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की कई घटनाओं के साथ-साथ संचार नेटवर्क में भी व्यवधान आया है। हालाँकि मानसून के मौसम में ऐसी घटनाएँ आम हैं, लेकिन इनकी बढ़ती आवृत्ति और गंभीरता ने हिमालयी क्षेत्र में सुरक्षा और लचीलेपन को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं।

चाबी छीनना

- पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि भौगोलिक कारकों और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है।

- पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा का खतरा अधिक होता है, क्योंकि वहां की स्थलाकृति भारी वर्षा के प्रभाव को और बढ़ा देती है।

अतिरिक्त विवरण

- पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक वर्षा क्यों होती है: इस मानसून के मौसम में, उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में अगस्त में 34% और सितंबर की शुरुआत में सामान्य से 67% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। पश्चिमी हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति के कारण ऊपर उठती हवाएँ तीव्र बादलों का निर्माण करती हैं, जिससे भारी स्थानीय वर्षा होती है। उदाहरण के लिए, जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में केवल 24 घंटों में 630 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो राजकोट की वार्षिक वर्षा के बराबर है।

- आपदाओं का अधिक जोखिम: मैदानी इलाकों के विपरीत, जहाँ भारी वर्षा आमतौर पर नदियों में बह जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ आती है। मंडी और कुल्लू जैसे क्षेत्रों में हुई हालिया घटनाएँ ऐसी मौसम संबंधी घटनाओं के विनाशकारी प्रभावों को दर्शाती हैं। सभी बादल फटने की घटनाएँ आपदाएँ नहीं होतीं, क्योंकि स्थानीय परिस्थितियाँ परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।

- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: हाल के रुझान पश्चिमी विक्षोभों के दक्षिण की ओर स्थानांतरण का संकेत देते हैं, जो मानसूनी धाराओं के साथ क्रिया करते हैं। यह परिवर्तन अत्यधिक वर्षा की अधिक आवृत्ति और लंबे समय तक सूखे की अवधि से जुड़ा है, जो आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने जैसे कारकों से और भी जटिल हो जाता है।

- बादल फटने की संवेदनशीलता: उष्णकटिबंधीय मानसूनी हवाओं और मध्य-अक्षांशीय पश्चिमी हवाओं के परस्पर प्रभाव के कारण हिमालय में तीव्र स्थानीय वर्षा होती है। जलवायु परिवर्तन जेट धाराओं में परिवर्तन और नमी के स्तर में वृद्धि करके इस संवेदनशीलता को और बढ़ा देता है, जिससे लंबे समय तक चलने वाले तूफान और भारी वर्षा होती है।

- पूर्वानुमान की चुनौतियाँ: वर्तमान बादल फटने का पूर्वानुमान विभिन्न तकनीकों पर निर्भर करता है, जिनमें डॉप्लर मौसम रडार, उपग्रह और संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडल शामिल हैं। हालाँकि, कवरेज और रिज़ॉल्यूशन की सीमाएँ, विशेष रूप से ऊबड़-खाबड़ स्थलाकृति में, सटीक पूर्वानुमानों में बाधा डालती हैं। बेहतर सटीकता के लिए उन्नत अवलोकन नेटवर्क और बेहतर मॉडलिंग तकनीकें आवश्यक हैं।

संक्षेप में, हिमालयी क्षेत्र में वर्षा और उससे जुड़ी आपदाओं की बढ़ती गंभीरता एक गंभीर चिंता का विषय है, जो स्थलाकृतिक और जलवायु दोनों कारकों से प्रभावित है। भविष्य के जोखिमों को कम करने के लिए उन्नत पूर्वानुमान विधियाँ और इन गतिशीलताओं की बेहतर समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है।

|

3433 docs|1075 tests

|

FAQs on Environment and Ecology (पर्यावरण और पारिस्थितिकी): September 2025 UPSC Current Affairs - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. गिद्धों की सार्वजनिक स्वास्थ्य में क्या भूमिका है? |  |

| 2. 'ग्रहीय सीमाएँ' का क्या अर्थ है? |  |

| 3. गंगा नदी के सूखने की समस्या का मुख्य कारण क्या है? |  |

| 4. AMOC का पतन क्यों महत्वपूर्ण है? |  |

| 5. भारतीय शहरों के जलवायु-अनुकूल विकास के लिए कौनसी रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं? |  |