Geography (भूगोल): December 2023 UPSC Current Affairs | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

| Table of contents |

|

| भारत का प्रथम शीतकालीन आर्कटिक अनुसंधान |

|

| एनसीएमसी ने चक्रवात 'माइचौंग' की तैयारियों की समीक्षा की |

|

| कावेरी बेसिन |

|

| काटाबेटिक हवाएँ |

|

भारत का प्रथम शीतकालीन आर्कटिक अनुसंधान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने आर्कटिक में स्वालबार्ड के नॉर्वेजियन द्वीपसमूह के अंदर नाइ-एलेसुंड(Ny-Ålesund) में स्थित देश के आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन हिमाद्रि के लिये भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान को आरंभ किया।

- पहले आर्कटिक शीतकालीन अभियान के पहले बैच में मेज़बान राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मंडी, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) और रमन अनुसंधान संस्थान के शोधकर्त्ता शामिल हैं।

शीतकालीन आर्कटिक अनुसंधान अभियान का महत्त्व क्या है?

- शीतकाल के समय आर्कटिक में भारतीय वैज्ञानिक अभियान शोधकर्त्ताओं को ध्रुवीय रातों के दौरान अद्वितीय वैज्ञानिक अवलोकन करने की अनुमति देंगे, जहाँ लगभग 24 घंटों तक सूर्य का प्रकाश नहीं होता है और तापमान शून्य से कम हो जाता है।

- यह पृथ्वी के ध्रुवों में हमारी वैज्ञानिक क्षमताओं का विस्तार करने में भारत के लिये और अधिक अवसर प्रदान करता है।

- इससे आर्कटिक, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष मौसम, सागरीय-बर्फ और महासागर परिसंचरण गतिशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र अनुकूलन आदि की समझ बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो मानसून सहित उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं।

- भारत ने वर्ष 2008 से आर्कटिक में हिमाद्रि नामक एक अनुसंधान आधार संचालित किया है, जो ज़्यादातर ग्रीष्मकाल (अप्रैल से अक्तूबर) के दौरान वैज्ञानिकों की मेज़बानी करता रहा है।

- प्राथमिकता वाले अनुसंधान क्षेत्रों में वायुमंडलीय, जैविक, सागरीय और अंतरिक्ष विज्ञान, पर्यावरण रसायन विज्ञान और क्रायोस्फीयर, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और खगोल भौतिकी पर अध्ययन शामिल हैं।

- भारत उन देशों के एक छोटे समूह में शामिल हो जाएगा जो शीतकाल के दौरान अपने आर्कटिक अनुसंधान क्षेत्रो का संचालन करते हैं।

- हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग अनुसंधान वैज्ञानिकों को आर्कटिक क्षेत्र की ओर आकर्षित कर रहा है।

आर्कटिक पर वार्मिंग का क्या प्रभाव है?

- पिछले 100 वर्षों में आर्कटिक क्षेत्र में तापमान औसतन लगभग 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, वर्ष 2023 के आँकड़ों के अनुसार यह सबसे गर्म वर्ष था।

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार, आर्कटिक सागरीय बर्फ की सीमा 13% प्रतिदशक की दर से घट रही है।

- पिघलती सागरीय बर्फ का आर्कटिक क्षेत्र से आगे तक वैश्विक प्रभाव हो सकता है।

- सागर का बढ़ता स्तर वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित कर सकता है।

- उष्णकटिबंधीय समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि हो सकती है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में बदलाव हो सकता है और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में वृद्धि की संभावना हो सकती है।

- ग्लोबल वार्मिंग के कारण अनुकूल मौसम आर्कटिक को अधिक रहने योग्य और कम प्रतिकूल क्षेत्र बना सकता है।

- आर्कटिक के खनिजों सहित उसके संसाधनों का पता लगाने और उनका दोहन करने की होड़ मच सकती है तथा देश इस क्षेत्र में व्यापार, नेविगेशन एवं अन्य रणनीतिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं।

नोटः

- अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री की स्थापना बहुत पहले वर्ष 1983 में की गई थी। दक्षिण गंगोत्री अब बर्फ के नीचे डूबी हुई है, लेकिन भारत के दो अन्य स्टेशन, मैत्री और भारती, वर्तमान में संचालित हैं।

- पृथ्वी के ध्रुवों (आर्कटिक और अंटार्कटिक) पर भारतीय वैज्ञानिक अभियानों को MoES की PACER (ध्रुवीय और क्रायोस्फीयर) योजना के तहत सुविधा प्रदान की जाती है, जो पूरी तरह से राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR), गोवा, जो MoES की एक स्वायत्त संस्थान के तत्वावधान में कार्य करती है।

एनसीएमसी ने चक्रवात 'माइचौंग' की तैयारियों की समीक्षा की

द राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) हाल ही में चक्रवात के लिए राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों की तत्परता का आकलन करने के लिए बुलाई गई 'बंगाल की खाड़ी में 'मिचंग.

- द भारत मौसम विभाग (IMD) तूफान के वर्तमान स्थान और अनुमानित मार्ग की सूचना दी, जो तटीय आंध्र प्रदेश पर संभावित भूस्खलन का संकेत देता है.

- NCMC एक प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर राहत उपायों और कार्यों के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए गठित एक समिति है.

- NCMC भारत को प्रभावित करने वाले प्रमुख संकटों, आपात स्थितियों और आपदाओं की प्रतिक्रिया का समन्वय और निरीक्षण करता है.

- NCMC का नेतृत्व कैबिनेट सचिव करते हैं.

- चक्रवात मिचंग एक है उष्णकटिबंधीय चक्रवात यह बंगाल की पश्चिमी खाड़ी में उत्तर पश्चिम की ओर नज़र रख रहा है.

- ‘ मीकॉंग ’ का नाम म्यांमार द्वारा दिए गए एक सुझाव के नाम पर रखा गया है. इसका अर्थ है शक्ति और लचीलापन.

कावेरी बेसिन

चर्चा में क्यों?

कॉवरी बेसिन ने 1965 और 2016 के बीच लगभग 12,850 वर्ग किमी प्राकृतिक वनस्पति का नुकसान देखा है कर्नाटक लेखांकन गिरावट के तीन-चौथाई के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बेंगलुरु में वैज्ञानिकों के एक अध्ययन के अनुसार.

- कर्नाटक के पास बस है वन आवरण के तहत 20% क्षेत्र

अनुसंधान के बारे में अधिक:

- प्राकृतिक वनस्पति आवरण में 46% की कमी, घने वनस्पतियों में 35% की कमी और वनस्पति में 63% की कमी हुई%.

- वन आवरण में प्रतिकूल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य और बांदीपुर और नगरहोल जैसे राष्ट्रीय उद्यान.

- सिफारिशों: एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन, स्थायी कृषि पद्धतियाँ

के बारे में कावेरी नदी

- यह है तीसरी सबसे बड़ी नदी – दक्षिणी भारत में गोदावरी और कृष्ण – के बाद, और तमिलनाडु राज्य में सबसे बड़ा, जिसे जाना जाता है तमिल में ‘ पोंनी ’. कर्नाटक में उत्पन्न होता है (ब्रह्मगिरी रेंज में तलकावेरी पश्चिमी घाट, कोडागु जिले में) और अंततः बंगाल की खाड़ी में जाती है. इसका बायाँ बैंक सहायक अर्कवती, हेमावती, शिमसा और हरंगी शामिल हैं, जबकि सही बैंक सहायक नदियाँ लक्ष्मणतिर्थ, सुवर्णवती, नोयिल, भवानी, कबीनी और अमरवती शामिल हैं.

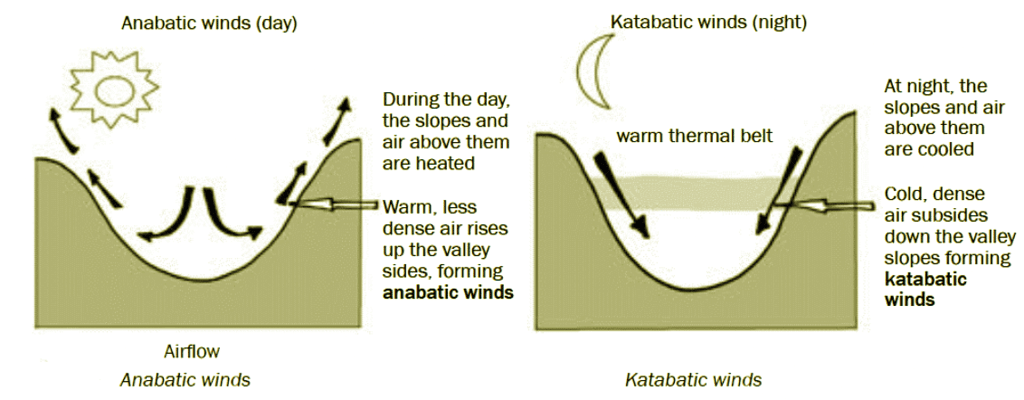

काटाबेटिक हवाएँ

चर्चा में क्यों?

एक आश्चर्यजनक घटना देखी गई है हिमालय, जहां ‘ कटैबैटिक ’ हवाएँ हैं जब उच्च तापमान उच्च ऊंचाई वाले बर्फ के द्रव्यमान को प्रभावित करता है.

- यह करने के लिए जाता है कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंडी हवा बह रही है, संभावित रूप से कुछ क्षेत्रों में वैश्विक जलवायु संकट के प्रभावों को धीमा करना.

- अध्ययन से पता चलता है कि ए पहाड़ों और ठंडी हवा के ऊपर हवा के बीच तापमान का अंतर बर्फ के संपर्क में द्रव्यमान अशांत गर्मी विनिमय का कारण बनता है, जिससे सतह वायु द्रव्यमान का मजबूत शीतलन होता है.

एनाबेटिक विंड्स – ये हवाएँ हैं हवाओं को उखाड़ना द्वारा संचालित गर्म सतह का तापमान पर आसपास के वायु स्तंभ की तुलना में पहाड़ी ढलान.

कटैबैटिक विंड्स – कटैबेटिक हवाएँ हैं हवाओं को कम करना जब बनाया पहाड़ की सतह आसपास की हवा की तुलना में ठंडी है और एक डाउनलोप हवा बनाएं.

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|