Geography (भूगोल): January 2025 UPSC Current Affairs | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

| Table of contents |

|

| तिब्बती चीन और नेपाल में भूकंप |

|

| ध्रुवीय वर्टेक्स |

|

| जलवायु परिवर्तन और अफ़्रीकी पूर्वी तरंगें |

|

| राजस्थान में आर्टीजियन कुआं और टेथिस सागर |

|

| वैश्विक तापमान वृद्धि और इसका भारत पर प्रभाव |

|

तिब्बती चीन और नेपाल में भूकंप

क्यों समाचार में?

7 जनवरी, 2025 को, तिब्बती क्षेत्र चीन में 7.1 की तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसने नेपाल के क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। भूकंप का केंद्र लगभग 10 किमी की गहराई में तिंगरी काउंटी में था, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 80 किमी उत्तर में स्थित है। प्रारंभिक रिपोर्टों में कम से कम 95 मृतकों और 130 घायल लोगों के साथ-साथ कई घरों के नष्ट होने सहित व्यापक संपत्ति क्षति का संकेत दिया गया। कांपने के झटके दूर-दूर तक, जैसे काठमांडू (नेपाल), थिम्पू (भूटान), और कोलकाता (भारत) में महसूस किए गए।

मुख्य निष्कर्ष

- भूकंप का केंद्र तिंगरी काउंटी, शिगाज़े क्षेत्र, तिब्बत में था, जो सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

- शिगाज़े में लगभग 800,000 निवासी हैं और यह तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है।

- क्षेत्र का पर्यटन, विशेष रूप से माउंट एवरेस्ट से संबंधित, गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है।

- यारलुंग त्संगपो नदी डेम परियोजना और भारत में जल सुरक्षा पर इसके संभावित प्रभावों को लेकर चिंताएँ उठी हैं।

अतिरिक्त विवरण

- भौगोलिक संदर्भ: तिब्बती क्षेत्र, जिसे "तीसरा ध्रुव" कहा जाता है, वैश्विक जल संसाधनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे लाखों लोगों पर प्रभाव पड़ता है।

- भूकंपीय गतिविधि: हिमालय एक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है, जो भारतीय और युरेशियाई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच हो रही टकराव के कारण है, जो तनाव और भूकंपों का कारण बनता है।

- 1950 से, ल्हासा क्षेत्र ने 6 या उससे अधिक की तीव्रता के 21 भूकंपों का रिकॉर्ड किया है, जो क्षेत्र की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

- मानवीय चिंताओं में जनहानि, निवासियों का विस्थापन, और आपदा तैयारी पहलों की आवश्यकता शामिल है।

- भूगर्भीय अध्ययन भविष्य की भूकंपीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने और टेक्टोनिक गतियों की गतिशीलता को समझने के लिए आवश्यक हैं।

- तिब्बत में हालिया भूकंप हिमालयी क्षेत्र में भूगर्भीय, पर्यावरणीय, और भू-राजनीतिक कारकों के जटिल अंतःक्रिया को उजागर करता है। आगे बढ़ते हुए, आपदा तैयारी, सतत विकास, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना क्षेत्र और इसके निवासियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा।

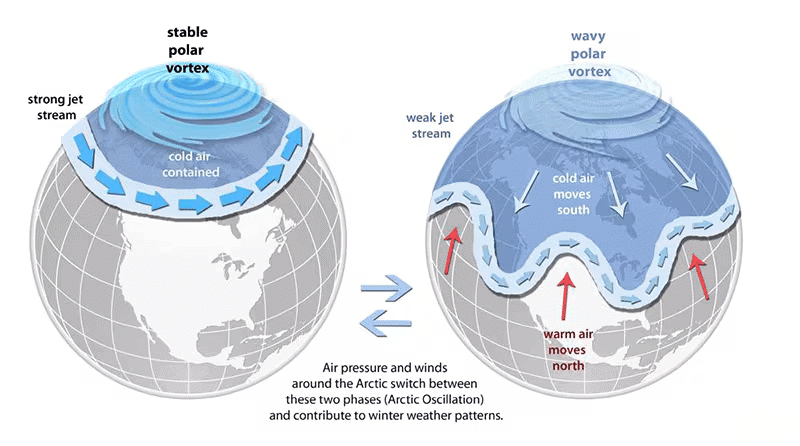

ध्रुवीय वर्टेक्स

एक गंभीर शीतकालीन तूफान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के एक बड़े हिस्से को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, जो 30 राज्यों में 60 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित कर रहा है। यह अत्यधिक मौसम की घटना ध्रुवीय वर्टेक्स के दक्षिण की ओर फैलने से जुड़ी है, जो ठंडी तापमान और गंभीर तूफानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- ध्रुवीय वर्टेक्स शीतकालीन तूफानों और अत्यधिक मौसम की परिस्थितियों का एक महत्वपूर्ण contributor है।

- शीतकालीन तूफान की विशेषता अत्यधिक ठंड, बर्फ, ओले, या बर्फीली बारिश होती है, जो अक्सर तेज़ हवाओं के साथ होती है।

- ध्रुवीय वर्टेक्स क्या है: ध्रुवीय वर्टेक्स एक बड़ा निम्न दबाव और ठंडी हवा का क्षेत्र है जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों ओर परिसंचारी होता है। इसका हवा का प्रवाह घड़ी की दिशा के विपरीत होता है, जो ध्रुवों के निकट ठंडी हवा को संकुचित करने में मदद करता है। यह पूरे वर्ष मौजूद होता है, लेकिन सर्दियों में यह मजबूत और गर्मियों में कमजोर होता है।

- ध्रुवीय वर्टेक्स के प्रकार:

- ट्रोपोस्फेरिक ध्रुवीय वर्टेक्स: यह सबसे निचले वायुमंडलीय स्तर (10-15 किमी तक) पर स्थित है, जहाँ अधिकांश मौसम की घटनाएँ होती हैं।

- स्ट्रेटोस्फेरिक ध्रुवीय वर्टेक्स: यह उच्च ऊँचाई (15 किमी से 50 किमी) पर पाया जाता है, यह पतझड़ के दौरान सबसे मजबूत होता है और गर्मियों में समाप्त हो जाता है।

- ट्रोपोस्फेरिक ध्रुवीय वर्टेक्स: यह सबसे निचले वायुमंडलीय स्तर (10-15 किमी तक) पर स्थित है, जहाँ अधिकांश मौसम की घटनाएँ होती हैं।

- स्ट्रेटोस्फेरिक ध्रुवीय वर्टेक्स: यह उच्च ऊँचाई (15 किमी से 50 किमी) पर पाया जाता है, यह पतझड़ के दौरान सबसे मजबूत होता है और गर्मियों में समाप्त हो जाता है।

- स्ट्रेटोस्फेरिक ध्रुवीय वर्टेक्स ध्रुवीय क्षेत्र में वायु के आंदोलन और गर्मी के स्थानांतरण से प्रभावित होता है, और इसकी ताकत पतझड़ के दौरान बढ़ती है जब परिधीय हवाएँ तेज़ होती हैं।

अत्यधिक ठंड का तंत्र

- जब ध्रुवीय वर्टेक्स मजबूत होता है, तो यह जेट स्ट्रीम को स्थिर करता है, जिससे ठंडी हवा दक्षिण की ओर नहीं बढ़ पाती।

- कमजोर ध्रुवीय वर्टेक्स जेट स्ट्रीम को बाधित करता है, जिससे यह लहरदार हो जाती है और आर्कटिक हवा को और दक्षिण की ओर बहने की अनुमति मिलती है, जिससे अत्यधिक कम तापमान और गंभीर तूफान होते हैं।

- इस बाधा के कारण महत्वपूर्ण बर्फबारी और जमने वाली बारिश हो सकती है।

वैश्विक तापमान वृद्धि और ध्रुवीय वर्टेक्स

- शोधकर्ताओं ने noted किया है कि आर्कटिक बाकी ग्रह की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जिसे आर्कटिक संवर्धन कहा जाता है।

- यह गर्मी ध्रुवों और मध्य-आयामों के बीच तापमान के ग्रेडिएंट को कम करती है, जिससे अंततः ध्रुवीय वर्टेक्स कमजोर होता है।

ध्रुवीय वर्टेक्स की यह घटना और इसके शीतकालीन मौसम पर प्रभाव हमारे जलवायु तंत्र की जटिलताओं और वैश्विक तापमान वृद्धि के अत्यधिक मौसम की घटनाओं पर बढ़ते प्रभाव को उजागर करती है।

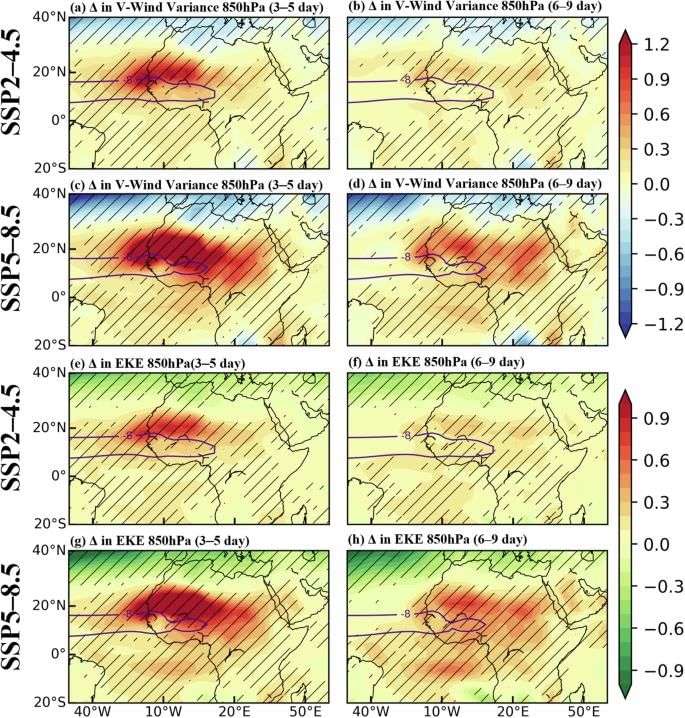

जलवायु परिवर्तन और अफ़्रीकी पूर्वी तरंगें

Communications Earth & Environment में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने सहेल क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के भयानक प्रभावों को उजागर किया है, जिसमें अत्यधिक बाढ़ की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है। इस घटना को मुख्य रूप से अफ़्रीकी पूर्वी तरंगों (AEWs) में बदलाव से जोड़ा गया है।

- AEW गतिविधि में वृद्धि: अध्ययन के अनुसार, 21वीं सदी के अंत तक सहेल-सहारा क्षेत्र में AEW की घटनाओं में वृद्धि होने की संभावना है, जो बढ़ी हुई बारोक्लिनिसिटी के कारण होगी।

- मौसम प्रणाली के प्रवाह में वृद्धि: निम्न स्तर के तापमान में वृद्धि से मौसम प्रणाली का प्रवाह मजबूत होने की संभावना है, जिससे वायु का सम्मिलन बढ़ेगा और AEW निर्माण में बदलाव आएगा।

- सहारा धूल परिवहन पर प्रभाव: AEWs से जुड़ी तेज़ हवाएँ सूखी सहाराई हवा को परिवहन कर सकती हैं, जिससे अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास पर प्रभाव पड़ता है।

- मेसोस्केल संवहनीय प्रणालियों (MCSs) से संबंध: AEW गतिविधि में वृद्धि से सहेल में अधिक बार और तीव्र बाढ़ की घटनाएँ होने की संभावना है।

- अफ्रीकी पूर्वी तरंगें (African Easterly Waves - AEWs): AEWs मौसम प्रणालियाँ हैं जो गर्मियों के दौरान उत्तरी अफ्रीका में उत्पन्न होती हैं और आमतौर पर पूर्व से पश्चिम की ओर अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ती हैं। ये सूखे प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा लाने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और महासागर के पार सहारा की धूल को भी ले जाती हैं, जिससे तूफानों की पूर्वसूचना मिलती है।

- क्षेत्रीय जलवायु पर प्रभाव: AEWs की सैहेल क्षेत्र की जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इसलिए वैश्विक तापमान वृद्धि के संदर्भ में इनके व्यवहार का अध्ययन करना आवश्यक है।

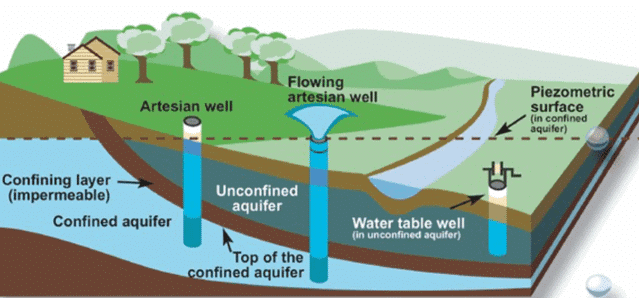

राजस्थान में आर्टीजियन कुआं और टेथिस सागर

हाल ही में, राजस्थान के जैसलमेर में भूमिगत से बड़े पैमाने पर पानी निकलना शुरू हुआ है, जिसे भारत में एक आर्टीजियन कुएं से जोड़ा गया है। विशेषज्ञों ने प्राचीन सरस्वती नदी के साथ इस घटना के संबंध से इनकार किया है, यह सुझाव देते हुए कि यह पानी लाखों साल पुराना हो सकता है, जो प्राचीन वैदिक काल के दौरान टेथिस सागर से उत्पन्न हुआ था।

- जैसलमेर, राजस्थान, में भूमिगत से महत्वपूर्ण जल विस्फोट हो रहे हैं।

- इस पानी को प्राचीन माना जाता है, जिसका संबंध टेथिस सागर से है न कि सरस्वती नदी से।

- आर्टीजियन कुआं क्या है?: आर्टीजियन कुआं एक प्रकार का कुआं है जहाँ पानी स्वाभाविक रूप से दबाव के तहत सतह पर उठता है, बिना किसी पंपिंग की आवश्यकता के। यह तब होता है जब पानी एक संकुचित जलाशय में फंसा होता है, जिससे ऐसा दबाव बनता है जो पानी को ऊपर उठाने के लिए मजबूर करता है।

- निर्माण: आर्टीजियन कुएं तब बनते हैं जब एक कुआं एक संकुचित जलाशय में प्रवेश करता है, जो पारगम्य चट्टान या अवसाद की एक परत होती है जो असंवेदनशील परतों जैसे मिट्टी या चट्टान के बीच फंसी होती है।

- पानी का प्रवाह: अगर दबाव पर्याप्त हो तो आर्टीजियन कुएं में पानी स्वतंत्र रूप से सतह पर बह सकता है; अन्यथा, इसे पंप के माध्यम से निकाला जा सकता है।

- भौगोलिक महत्व: जैसलमेर क्षेत्र, जो कभी टेथिस सागर के किनारे था, इसकी भूगर्भीय विशेषताएँ और जीवाश्म प्राचीन समुद्री वातावरण का संकेत देते हैं।

राजस्थान में जल विस्फोट क्षेत्र की भूवैज्ञानिक इतिहास को उजागर करते हैं, जो आधुनिक नदी प्रणालियों के बजाय प्राचीन समुद्रों के साथ संबंध को दर्शाते हैं।

राजस्थान में पाए जाने वाले आर्टेशियन कुएं की विशेषताएं क्या हैं?

- जल विस्फोट: राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में, जल एक भूवैज्ञानिक परत के नीचे संकुचित होता है, और जब शीर्ष परत को छेदा जाता है, तो दबाव के कारण जल ऊपर की ओर फूटता है।

- प्राचीन समुद्र के प्रमाण: बोरवेल के जल की उच्च खारापन प्राचीन समुद्र या लवणीय भूजल स्रोतों की समानता को दर्शाती है।

- समुद्री मिट्टी की उपस्थिति: कंकाल अवशेषों के साथ समुद्री मिट्टी इस सिद्धांत का समर्थन करती है कि भूजल एक प्राचीन समुद्र से है।

- भूवैज्ञानिक महत्व: क्षेत्र का इतिहास टेथिस समुद्र की सीमा के रूप में प्रमाणित होता है, जहां विशाल शार्क के जीवाश्म केवल इसी क्षेत्र और एशिया के कुछ अन्य स्थानों में पाए जाते हैं।

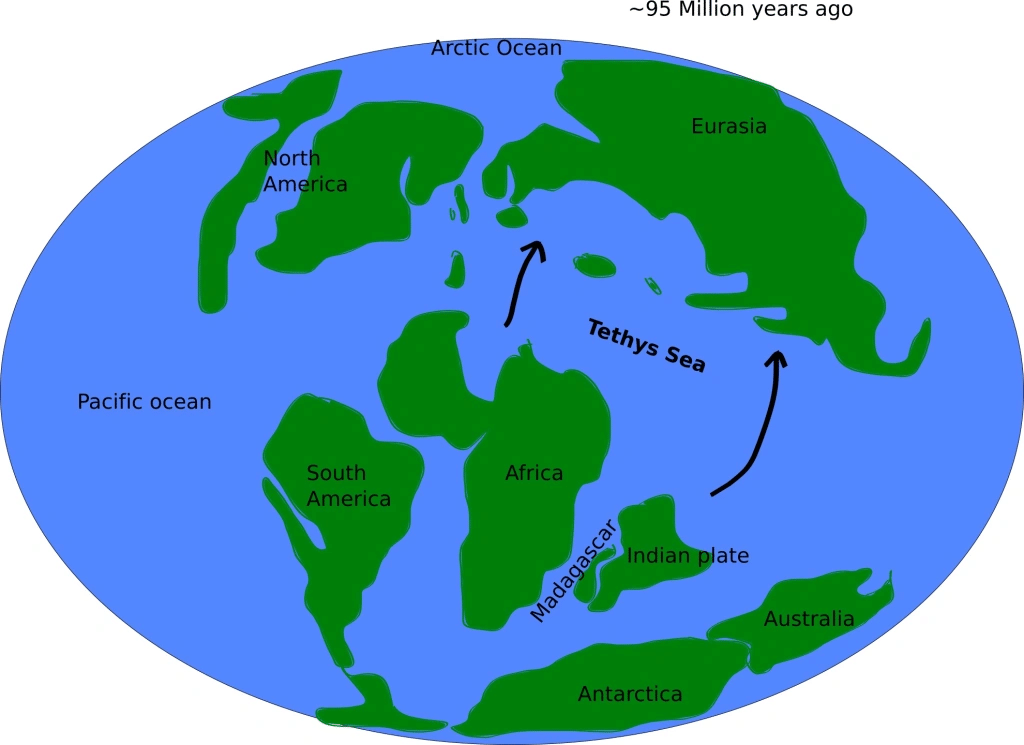

टेथिस सागर के बारे में प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- टेथिस सागर का निर्माण प्रारंभिक मेसोज़ोइक युग में हुआ, विशेष रूप से ट्राइसिक काल (लगभग 250 से 201 मिलियन वर्ष पहले) के दौरान।

- यह गोंडवाना और लॉरेशिया के भूखंडों के बीच स्थित था, जिसमें वे क्षेत्र शामिल हैं जो अब महाद्वीप हैं।

- टेथिस सागर यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था, जो प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ता था।

- लेट क्रेटेशियस (लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले) के दौरान, टेथिस सागर बंद होने लगा, जिससे नए भूखंडों का निर्माण हुआ।

- टेथिस सागर में विविध समुद्री जीवन था, जिसने भूवैज्ञानिक और जीवाश्म रिकॉर्ड पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।

अंत में, राजस्थान में हाल की आर्टेशियन वेल गतिविधियों ने क्षेत्र के भूवैज्ञानिक अतीत और प्राचीन जल निकायों, विशेष रूप से टेथिस सागर के साथ इसके संबंधों पर महत्वपूर्ण चर्चाओं को जन्म दिया है।

वैश्विक तापमान वृद्धि और इसका भारत पर प्रभाव

- विश्व मौसम संगठन (WMO) ने पुष्टि की है कि 2024 अब तक कासबसे गर्म वर्ष है।

- पिछले दस वर्ष2015-2024 अब तक केदस सबसे गर्म वर्ष हैं।

- आईएमडी के अनुसार, भारत में तापमान वृद्धिवैश्विक औसत तापमान वृद्धि सेकम है।

- हालांकि, चिंताएं हैं कि वैश्विक जलवायु मॉडल भारत में परिवर्तनों को सटीक रूप से नहीं दर्शाते हैं, जिससेजलवायु अवलोकन औरप्रभाव मूल्यांकन क्षमताओं को सुधारने की आवश्यकता उजागर होती है।

WMO द्वारा प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- रिकॉर्ड वैश्विक तापमान: 2024 में, वैश्विक औसत सतह तापमान 1.55°C प्री-इंडस्ट्रियल स्तर (1850-1900 अवधि) से ऊपर था, जो इस आधार रेखा से 1.5°C से ऊपर के तापमान के साथ पहला वर्ष है।

- महासागरीय गर्मी: महासागर के शीर्ष 2000 मीटर के जल ने रिकॉर्ड 16 ज़ेटाजूल गर्मी का अवशोषण किया, जो लगभग 2023 में कुल वैश्विक बिजली उत्पादन का 140 गुना है।

- वैश्विक तापमान वृद्धि से प्राप्त अतिरिक्त गर्मी का लगभग 90% महासागर में संग्रहीत है।

- तापमान मूल्यांकन: हालाँकि 2024 का तापमान 1.5°C से अधिक था, WMO आश्वस्त करता है कि पेरिस समझौते के लक्ष्य बरकरार हैं।

- यह जोर देता है कि हर एक अंश का तापमान जलवायु प्रभाव को पारिस्थितिक तंत्र और मानव प्रणालियों पर और बिगाड़ता है।

- पेरिस समझौता एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है जो UNFCCC के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को प्री-इंडस्ट्रियल स्तरों से 2°C से काफी नीचे रखने के लिए है, जिसमें 1.5°C तक तापमान वृद्धि सीमित करने की आकांक्षा है।

- भारत में गर्मी: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि 2024 में भारत का तापमान सामान्य से 0.65 डिग्री सेल्सियस अधिक था, लेकिन वैश्विक औसत 1.55°C से कम था।

- IMD के डेटा से पता चलता है कि 2024 में भारत का तापमान 1901-1910 के औसत से लगभग 1.2 °C अधिक था।

भारत में कम तापमान वृद्धि के पीछे के कारण क्या हैं?

- भौगोलिक स्थिति: वैश्विक तापमान वृद्धि उच्च अक्षांशों पर अधिक स्पष्ट रूप से देखी गई है, विशेषकर ध्रुवों के निकट, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से वायु परिसंचरण प्रणालियों के माध्यम से गर्मी का संचरण होता है और उच्च अक्षांशों पर पहले से ही तापमान कम होता है।

- भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जो भूमध्य रेखा के निकट है और जहां ऐसे भौगोलिक घटनाएँ नहीं होती हैं।

- अल्बेडो प्रभाव: आर्कटिक क्षेत्र में, कम अल्बेडो प्रभाव के कारण अधिक गर्मी उत्पन्न होती है, जहां बर्फ पिघलने से भूमि या पानी का खुलासा होता है, जो बर्फ से ढके सतहों की तुलना में अधिक गर्मी को पकड़ता है।

- भारत में, बर्फ पर अल्बेडो प्रभाव हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित है।

- एरोसोल और प्रदूषण: कण पदार्थ और एरोसोल का ठंडा करने वाला प्रभाव होता है क्योंकि वे सौर विकिरण को फिर से अंतरिक्ष में बिखेरते हैं।

- एरोसोल बादल निर्माण में भी मदद करते हैं, जो बदले में, सूर्य की रोशनी को फिर से अंतरिक्ष में परावर्तित करने में सहायक होते हैं।

- भारत में कण पदार्थ और एरोसोल के कारण उच्च वायु प्रदूषण का एक छोटा अप्रत्याशित परिणाम तापमान वृद्धि को कम करना है।

- ऊँचाई में भिन्नताएँ: भारत का भूभाग समान नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों में तापमान वृद्धि में स्पष्ट भिन्नताएँ हैं।

- कुछ क्षेत्रों में स्थानीय जलवायु और भूगोल के कारण अधिक गर्मी देखी जाती है, लेकिन राष्ट्रीय औसत तापमान वृद्धि कम बनी रहती है।

वैश्विक तापमान में वृद्धि के परिणाम क्या हैं?

- सागर स्तर में वृद्धि: 1880 से वैश्विक सागर स्तर लगभग 8 इंच बढ़ चुका है और 2100 तक कम से कम एक और फुट बढ़ने का अनुमान है, जिससे तटीय क्षेत्रों में जलभराव, समुदायों का विस्थापन, और पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान होगा।

- महासागरीय जल CO2 का महत्वपूर्ण मात्रा में अवशोषण करता है, जिससे अम्लता बढ़ती है और समुद्री जीवन को हानि पहुँचती है।

- सूखा और गर्मी की लहरें: सूखे और गर्मी की लहरें तीव्र होने की संभावना है, जबकि ठंडी लहरें कमजोर होने और कम बार होने की अपेक्षा है।

- गर्मी और लंबे समय तक सूखे ने जंगली आग के मौसम को तीव्र किया है और आग के जोखिम को बढ़ा दिया है।

- जैव विविधता का नुकसान: बढ़ते तापमान और बदलते मौसम पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान डालते हैं, जिससे कई प्रजातियाँ विलुप्ति की ओर बढ़ रही हैं।

- संबंधित प्रभाव: चरम मौसम खाद्य उत्पादन को बाधित करता है, जिससे कमी और कीमतों में वृद्धि होती है, जबकि बढ़ते तापमान से वायु गुणवत्ता बिगड़ती है, गर्मी से संबंधित बीमारियों में वृद्धि होती है, और बीमारियाँ फैलती हैं।

भारत वैश्विक तापमान वृद्धि का बेहतर अवलोकन कैसे कर सकता है?

- मौसम स्टेशनों का विस्तार: भारत को अपने मौसम स्टेशनों का विस्तार करना चाहिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रत्येक प्रमुख पंचायत में स्टेशनों के साथ विकसित भारत दृष्टि 2047 के तहत, ताकि सही जलवायु आकलनों के लिए वास्तविक समय का डेटा एकत्र किया जा सके।

- गणना क्षमताओं को बढ़ाना: भारत को उन्नत गणना और विश्लेषण अवसंरचना में निवेश करना चाहिए ताकि जलवायु डेटा को संसाधित किया जा सके, जिससे आपदा प्रबंधन, कृषि पूर्वानुमान, और जलवायु लचीलापन रणनीतियों में सुधार हो सके।

- नियमित प्रभाव आकलन: भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करने की आवश्यकता है, जैसे कि समुद्र स्तर में वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन, ताकि विकसित हो रहे जलवायु जोखिमों का पता लगाया जा सके।

- मिशन मौसाम: मिशन मौसाम को मजबूत किया जाना चाहिए और बेहतर मौसम भविष्यवाणी के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, विशेष रूप से तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में।

- मिशन मौसाम का उद्देश्य भारत की अत्यधिक मौसम घटनाओं की भविष्यवाणी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का जवाब देने की क्षमता को बढ़ाना है।

- स्थानीय प्रभाव अध्ययन: भारत को स्थानीयकृत अध्ययन में निवेश करने की आवश्यकता है जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि हिमालय, तटीय क्षेत्रों, और शहरी केंद्रों द्वारा सामना किए जा रहे विशिष्ट जलवायु चुनौतियों को दर्शाते हैं, ताकि लक्षित अनुकूलन रणनीतियों और नीति हस्तक्षेपों का विकास किया जा सके।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|

FAQs on Geography (भूगोल): January 2025 UPSC Current Affairs - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. तिब्बती क्षेत्र में भूकंप के कारण क्या होते हैं? |  |

| 2. जलवायु परिवर्तन अफ़्रीकी पूर्वी तरंगों को कैसे प्रभावित करता है? |  |

| 3. राजस्थान में आर्टीजियन कुएँ क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं? |  |

| 4. वैश्विक तापमान वृद्धि का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? |  |

| 5. ध्रुवीय वर्टेक्स क्या है और इसका जलवायु पर क्या प्रभाव है? |  |