History, Art & Culture (इतिहास, कला और संस्कृति): February 2024 UPSC Current Affairs | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

मराठा सैन्य परिदृश्य

अवलोकन

भारत 2024-25 में यूनेस्को की विश्व धरोहर मान्यता के लिए "मराठा सैन्य परिदृश्य" का प्रस्ताव देने की तैयारी कर रहा है। इस नामांकन में 12 किले और दुर्ग शामिल हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में मराठा शासकों की रणनीतिक सैन्य क्षमताओं को उजागर करते हैं।

मराठा सैन्य परिदृश्य क्या हैं?

"मराठा सैन्य परिदृश्य" में 12 किलों और दुर्गों का एक नेटवर्क शामिल है, जो 17वीं से 19वीं शताब्दी तक मराठा शासकों की उल्लेखनीय सैन्य रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करता है। इन स्थलों में महाराष्ट्र में सालहेर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़, खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु में जिंजी किला शामिल हैं।

पृष्ठभूमि

मराठा सैन्य परिदृश्य 2021 से विश्व धरोहर स्थलों के लिए भारत की अस्थायी सूची का हिस्सा हैं। यह नामांकन विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित होने वाली महाराष्ट्र की छठी सांस्कृतिक संपत्ति है।

भौगोलिक महत्व

आकार और विशेषताओं में भिन्न ये किले रणनीतिक रूप से पश्चिमी घाट, कोंकण तट, दक्कन पठार और पूर्वी घाट पर स्थित हैं। वे इन क्षेत्रों के अद्वितीय परिदृश्य, भू-भाग और भौगोलिक विशेषताओं के एकीकरण का प्रमाण हैं।

सुरक्षा की स्थिति

महाराष्ट्र में 390 से अधिक किलों में से, केवल 12 को मराठा सैन्य परिदृश्य के लिए चुना गया है, जिनमें से आठ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में हैं और चार पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार के अधीन हैं।

वर्गीकरण

किलों में विभिन्न प्रकार के किले शामिल हैं, जिनमें पहाड़ी किले, पहाड़ी-जंगल किले, पहाड़ी-पठार किले, तटीय किले और द्वीप किले शामिल हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ

मराठा सैन्य विचारधारा छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन के तहत 17 वीं शताब्दी में शुरू हुई और 1818 ईस्वी में पेशवा शासन के अंत तक बाद के शासकों के माध्यम से जारी रही।

यूनेस्को विश्व धरोहर नामांकन प्रक्रिया

यूनेस्को द्वारा प्रशासित विश्व विरासत सूची, उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के स्थलों को मान्यता देती है। नामांकन को सांस्कृतिक स्थलों के लिए मानदंड (iii), (iv), और (vi) के तहत प्रस्तावित मराठा सैन्य परिदृश्य के साथ, दस मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना होगा।

सावित्री बाई फुले और रानी वेलु नचियार

प्रसंग

प्रधानमंत्री ने सावित्रीबाई फुले और रानी वेलु नचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

रानी वेलु नचियार के बारे में विवरण

- प्रारंभिक जीवन और प्रशिक्षण: 3 जनवरी, 1730 को रामनाद साम्राज्य के राजा चेल्लामुथु विजयरागुनाथ सेतुपति और रानी सकंधीमुथथल की बेटी का जन्म। हथियार, वलारी और सिलंबम जैसी मार्शल आर्ट और फ्रेंच, अंग्रेजी और उर्दू जैसी भाषाओं में दक्षता सहित युद्ध कौशल में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिवगंगई के राजा से विवाह हुआ और उनकी एक बेटी थी।

- ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष: जब उनके पति 1780 में कलैयारकोइल में ईस्ट इंडिया कंपनी (ईआईसी) के सैनिकों के साथ लड़ाई में मारे गए तो उन्होंने संघर्ष में प्रवेश किया। भगोड़े के रूप में शिवगंगा से भाग गए और हैदर अली से सहायता मांगी। अंग्रेजों का विरोध करने के लिए गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाई और एक पूर्ण महिला सेना का गठन किया जिसे "उदैयाल" के नाम से जाना जाता है।

नेतृत्व और प्रतिरोध

- सामंती प्रभुओं, टीपू सुल्तान, मरुधु भाइयों, थंडावरायन पिल्लई और अमीर व्यापारियों के समर्थन से अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध का आयोजन किया।

- जब उसके कमांडर कुयिली ने ईआईसी गोला-बारूद डिपो पर आत्मघाती हमला किया, तो उसने दुश्मन को एक महत्वपूर्ण झटका दिया।

- गोला-बारूद के गोदाम में घुसकर उसे नष्ट करने के लिए खुद को आग लगा ली।

राज्य और विरासत की पुनः प्राप्ति

- अपने पति के राज्य पर पुनः नियंत्रण प्राप्त किया और एक दशक तक शासन किया।

- अपनी बेटी वेल्लाची और मारुडु भाइयों को शक्तियां सौंप दीं।

- विदेशी शासन का विरोध करने में साहस, नेतृत्व और वीरता की विरासत छोड़कर 25 दिसंबर, 1796 को उनकी मृत्यु हो गई।

सावित्रीबाई फुले के बारे में

- प्रारंभिक जीवन: 3 जनवरी, 1831 को नायगांव, महाराष्ट्र में माली समुदाय की लक्ष्मी और खंडोजी नेवेशे पाटिल के घर पैदा हुआ। ज्योतिराव फुले से शादी की और उनसे और अमेरिकी मिशनरी सिंथिया फ़रार से शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक शिक्षक बन गईं।

- अग्रणी प्रयास: लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना की, बाल विवाह जैसे सामाजिक मानदंडों के खिलाफ अभियान चलाया और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। महिला सेवा मंडल की स्थापना की और जाति और लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी।

- साहित्यिक कृतियाँ: उत्पीड़ितों के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण पर जोर देने वाली कविताएँ और प्रकाशन।

- वीरतापूर्ण अंत: 1897 में प्लेग पीड़ितों की सहायता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।

कदम्ब शिलालेख

प्रसंग

कदंब शिलालेख, जो कन्नड़ और संस्कृत दोनों में लिखा गया है, शुभ वाक्यांश "स्वस्थि श्री" से शुरू होता है। यह तलारा नेवैया के बेटे, गुंडय्या की कहानी बताती है, जिसने गोवा के बंदरगाह में गोपुरा पर कब्जा करने की अपने पिता की इच्छा को पूरा करने का वचन दिया था।

- गुंडय्या ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने में वह शहीद हो गया। उल्लेखनीय रूप से, शिलालेख को दुखी पिता द्वारा हार्दिक विलाप के रूप में तैयार किया गया है, जो उसी युग के जयसिम्हा प्रथम के तलंग्रे शिलालेख में देखी गई साहित्यिक शैली की याद दिलाता है।

गोवा के कदंबों के बारे में मुख्य बातें

- गोवा के कदंब कल्याण के चालुक्यों के जागीरदार थे।

- चालुक्य सम्राट तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंकने में सहायता के लिए कदम्ब शास्तादेव को गोवा का महामंडलेश्वर नियुक्त किया।

- कदंब शास्तादेव की विजय में 960 ईस्वी में चंदवारा और गोपकपट्टन (वर्तमान गोवा) का बंदरगाह शामिल है।

- तलारा नेवैया के बेटे गुंडय्या ने संभवतः बंदरगाह की लड़ाई में भाग लिया और अंततः जीत हासिल करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया।

इतिहास में शिलालेखों को समझना

- शिलालेख महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कलाकृतियों के रूप में काम करते हैं, जो अक्सर पत्थर, धातु या अन्य सामग्रियों पर पाए जाते हैं।

- वे प्रारंभिक शासकों और सभ्यताओं के अस्तित्व और कार्यों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो अतीत की घटनाओं और समाजों के ठोस सबूत के रूप में काम करते हैं।

कतील यक्षगान मेला

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शताब्दी पुराने कतील दुर्गापरमेश्वरी प्रसादिता यक्षगान मंडली को ध्वनि प्रदूषण मानदंडों का पालन करते हुए पूरी रात के शो फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है।

कतील यक्षगान मेले के बारे में

- यह रंगमंच प्रदर्शन के पारंपरिक रूप को संदर्भित करता है जिसे यक्षगान के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से भारत के कर्नाटक राज्य में पाया जाता है।

- विशेष रूप से, "कतील" कर्नाटक के कतील शहर को संदर्भित करता है, जो इस कला का प्रदर्शन करने वाले अपने अद्वितीय मंडलों या 'मेलों' के लिए जाना जाता है।

- इसमें रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों की कहानियां शामिल हैं।

- वे आमतौर पर रात में खुली हवा के मंच पर किए जाते हैं और कई घंटों तक चल सकते हैं।

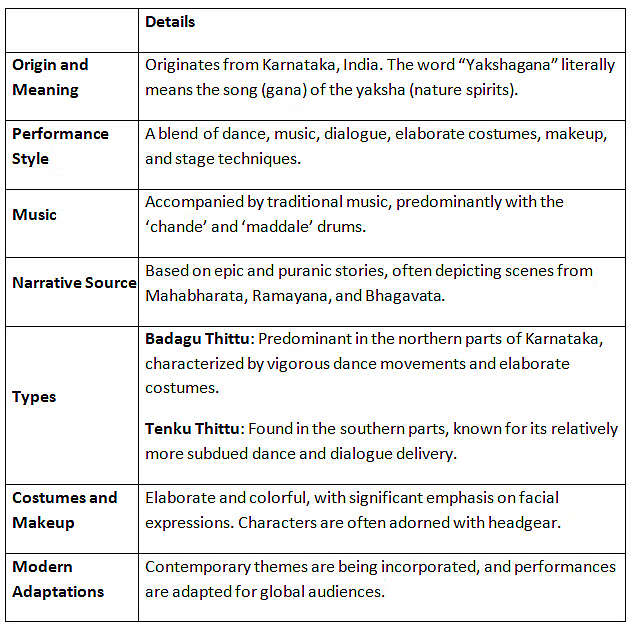

बैक2बेसिक्स: यक्षगान

वडनगर (भारत का सबसे पुराना जीवित शहर)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (खड़गपुर) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा की गई एक सहयोगात्मक जांच में हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद गुजरात के वडनगर में निर्बाध सांस्कृतिक विकास के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। यह शोध मूल रूप से इतिहास में "अंधकार युग" की प्रचलित धारणा को चुनौती देता है, जो वडनगर में निरंतर सांस्कृतिक विकास का सम्मोहक साक्ष्य प्रदान करता है।

वडनगर में प्रमुख खोजें

- प्राचीन बस्ती युग: अध्ययन से वडनगर में लगभग 800 ईसा पूर्व के मानव निवास के निशान का पता चलता है, जो इसे उत्तर-वैदिक/पूर्व-बौद्ध महाजनपदों या कुलीन गणराज्यों के युग के अंतर्गत रखता है।

- जलवायु प्रभाव: 3,000 वर्षों की अवधि में विभिन्न शासनों का उत्थान और पतन, मध्य एशियाई आक्रमणकारियों द्वारा बार-बार होने वाली घुसपैठ के साथ, महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तनों से प्रभावित होने का प्रस्ताव है, जैसे वर्षा पैटर्न में उतार-चढ़ाव और सूखे की अवधि।

- विविध सांस्कृतिक ताना-बाना: वडनगर बौद्ध, हिंदू, जैन और इस्लामी तत्वों को समाहित करते हुए विविध सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभावों के मिश्रण के रूप में उभरता है। उत्खनन से सात विशिष्ट सांस्कृतिक युगों का पता चला है, जो मौर्य काल से लेकर गायकवाड़-ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत समकालीन समय तक फैले हुए हैं।

- पुरातात्विक खजाने: मिट्टी के बर्तनों से लेकर तांबा, सोना, चांदी और लोहे सहित धातु की वस्तुओं तक, असंख्य पुरातात्विक कलाकृतियों का पता लगाया गया है। उल्लेखनीय खोजों में इंडो-ग्रीक युग के लिए जिम्मेदार जटिल रूप से तैयार की गई चूड़ियाँ और सिक्के के सांचे शामिल हैं।

- बौद्ध मठ की उपस्थिति: उल्लेखनीय निष्कर्षों में वडनगर में सबसे पुराने बौद्ध मठ स्थलों में से एक की पहचान है, जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है।

- रेडियोकार्बन डेटिंग अंतर्दृष्टि: प्रारंभिक रेडियोकार्बन डेटिंग परिणाम, जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं, लगभग 1400 ईसा पूर्व की बस्ती की संभावित प्राचीनता का सुझाव देते हैं। इस तरह के निष्कर्ष सीधे तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद "अंधकार युग" की पारंपरिक अवधारणा को चुनौती देते हैं, जो मान्य होने पर भारत में 5500 वर्षों से अधिक समय तक चलने वाले निरंतर सांस्कृतिक प्रक्षेपवक्र का सुझाव देते हैं।

चित्तौड़गढ़ किला

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले के ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत को स्वीकार करते हुए विस्फोट से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ इसकी सुरक्षा करने के उद्देश्य से निर्देश जारी किए।

चित्तौड़गढ़ किले के बारे में

- उत्पत्ति: 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान स्थानीय मौर्य शासकों द्वारा निर्मित, चित्तौड़गढ़ किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है, जो राजस्थान में स्थित है।

- ऐतिहासिक विकास: परंपरा यह मानती है कि किले की स्थापना का श्रेय स्थानीय मौर्य शासक चित्रांगदा मोरी को दिया जाता है। इसके बाद, 728 ई. में, यह मेवाड़ शासकों के प्रभुत्व में आ गया और उनके क्षेत्र की राजधानी के रूप में सेवा करने लगा।

- भौगोलिक सेटिंग: 180 मीटर ऊंची पहाड़ी के ऊपर, बेराच नदी के तट पर स्थित, यह किला एक रणनीतिक स्थिति रखता है।

- ऐतिहासिक महत्व: अपने अस्तित्व के दौरान, किला भारतीय इतिहास में बादल, गोरा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, पत्ता और जयमल सहित अन्य महान हस्तियों की वीरता का गवाह रहा है। इसके सांस्कृतिक महत्व को पहचानते हुए, इसे 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था।

विशेषताएँ

- वास्तुशिल्प तत्व: अपने सात द्वारों, जैसे पदन गेट, गणेश गेट, हनुमान गेट, भैरों गेट, जोडला गेट, लक्ष्मण गेट और भगवान राम के नाम पर प्रमुख द्वार के लिए प्रसिद्ध, किले की वास्तुकला को दुश्मन की घुसपैठ के खिलाफ मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया था। द्वारों के मेहराब हाथियों के प्रवेश को बाधित करने के उद्देश्य से भी काम करते हैं।

- परिमाण और लेआउट: 13 किमी की परिधि के साथ 700 एकड़ के विस्तार में फैले इस किले में एक किलोमीटर लंबी सड़क है जो सात द्वारों से होकर प्राचीर तक जाती है। चूने के गारे से बनी इसकी दीवारें ज़मीन से 500 मीटर ऊपर हैं।

- स्थापत्य सामग्री: अपनी सीमा के भीतर, किले में चार महल, 19 मंदिर (जैन और हिंदू सहित), 20 जल निकाय और चार स्मारक हैं, जो इसकी समृद्ध वास्तुकला और सांस्कृतिक विविधता को रेखांकित करते हैं।

जौहर मेला

सांस्कृतिक परंपरा: हर साल, चित्तौड़गढ़ किला जौहर मेले का आयोजन करता है, जो एक जौहर (पकड़ने या अपमान से बचने के लिए महिलाओं द्वारा सामूहिक आत्मदाह) की याद में मनाया जाता है। हालाँकि इस त्यौहार का कोई विशिष्ट शीर्षक नहीं है, लेकिन व्यापक रूप से यह माना जाता है कि यह रानी पद्मिनी के जौहर का सम्मान करता है और राजपूताना की वीरता का जश्न मनाता है।

सोमनाथ: मंदिर का संक्षिप्त इतिहास

प्रसंग

भारत के प्रधानमंत्री 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। इससे 73 साल पहले भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किए गए सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन की याद ताजा हो गई।

- ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो (1842-1844) ने मंदिर को हिंदुओं पर इस्लाम की ज्यादतियों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया।

- अफ़ग़ानिस्तान में ब्रिटिश सेना की हार (1842) के बाद और भारी नुकसान का सामना करने के बाद, जवाबी हमला किया गया।

- इस दौरान 'सोमनाथ के द्वार' एक बड़ा मुद्दा बन गया। गजनी से चंदन के बने द्वारों की एक जोड़ी को ब्रिटिश यह दावा करते हुए वापस ले आए कि वे आक्रमणकारियों द्वारा छीने गए सोमनाथ के मूल द्वार थे।

- लॉर्ड एलेनबरो ने इसे 800 साल पहले (1026) गजनी के महमूद द्वारा हिंदुओं पर किए गए अपमान का बदला लेने के रूप में घोषित किया।

- जूनागढ़, जहां सोमनाथ स्थित था, के नवाब ने अगस्त 1947 में पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि, विद्रोह शुरू होने पर वह भाग गए।

- तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने जूनागढ़ (सौराष्ट्र क्षेत्र, गुजरात) का दौरा किया और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की घोषणा की।

- गांधीजी द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, परियोजना के वित्तपोषण के लिए केएम मुंशी के तहत एक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। (विचार यह था कि किसी धर्मनिरपेक्ष संस्था, सरकार के बजाय देश के लोगों को सामूहिक रूप से इस परियोजना के लिए धन देना चाहिए)।

- 1951 में, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद से केएम मुंशी ने मंदिर के उद्घाटन (प्राण-प्रतिष्ठा) के लिए संपर्क किया था।

सोमनाथ मंदिर के बारे में

- स्थान: गुजरात के प्रभास पाटन, वेरावल, सौराष्ट्र क्षेत्र में समुद्र तट के किनारे।

- वेरावल एक प्राचीन व्यापारिक बंदरगाह था।

- सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, प्रभास पाटन की साइट पर कब्जा कर लिया गया था। 1200 ईसा पूर्व में परित्याग के बाद, 400 ईसा पूर्व में इस पर पुनः कब्ज़ा कर लिया गया।

- मंदिर की वेबसाइट के अनुसार, यह प्रथम आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव का पवित्र स्थान और वह पवित्र मिट्टी है जहां भगवान कृष्ण ने अपनी अंतिम यात्रा की थी।

- प्राचीन काल से यह स्थान त्रिवेणी संगम यानी तीन नदियों कपिला, हिरण और सरस्वती का संगम होने के कारण एक तीर्थ स्थल रहा है।

मंदिर का विवरण

- हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में 'सोमनाथ नामकरण' का कोई उल्लेख नहीं मिला है।

- हालाँकि, 'प्रभास-पट्टन' का तीर्थ (तीर्थ स्थल) के रूप में उल्लेख मिलता है, जहाँ मंदिर स्थित है।

- कालिदास के रघुवंश (5वीं शताब्दी की एक कविता) में कुछ पवित्र शिव तीर्थ स्थलों का उल्लेख है: बनारस (वाराणसी), महाकाल-उज्जैन, त्र्यंबक, प्रयाग, पुष्कर, गोकर्ण और सोमनाथ-प्रभास। इससे उनके समय के तीर्थों का स्पष्ट संकेत मिलता है।

- 11वीं सदी के फ़ारसी इतिहासकार अल-बिरूनी ने भी कहा है कि, "सोमनाथ इतना प्रसिद्ध हो गया है क्योंकि यह समुद्री यात्रा करने वाले लोगों के लिए बंदरगाह और जंज (पूर्वी अफ्रीका) देश में सुफला और चीन के बीच आने-जाने वाले लोगों के लिए एक स्टेशन था।" ।”

- 14वीं शताब्दी का विवरण अमीर खुसरो द्वारा दिया गया था, जहां उन्होंने कहा था, गुजराती मुस्लिम तीर्थयात्रियों ने हज तीर्थयात्रा (मक्का, सऊदी अरब) के लिए प्रस्थान करने से पहले अपना सम्मान व्यक्त किया था।

उत्पत्ति, निर्माण और पुनर्निर्माण

- कहा जाता है कि पहला मंदिर 2000 साल पहले अस्तित्व में था।

- 649 ई.: वल्लभिनी के राजा मैत्रे ने दूसरा मंदिर बनवाया।

- 725 में सिंध के शासक ने आक्रमण कर मंदिर को नष्ट कर दिया।

- 815: प्रतिष्ठित राजा नाग भट्ट द्वितीय ने लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके तीसरी बार मंदिर का निर्माण कराया।

- 1026: सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम के शासनकाल के दौरान तुर्की शासक, गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसे लूट लिया और इसे नष्ट कर दिया। इस छापे की पुष्टि अल-बिरूनी ने की थी, जो गजनी के महमूद के दरबार में काम करता था।

- 1026-1042 के बीच राजा भीमदेव ने चौथी बार मंदिर का पुनर्निर्माण कराया।

- 1169 के शिलालेख के अनुसार, गुजरात के चालुक्य-सोलंकी राजवंश के कुमारपाल (उनकी राजधानी अनाहिलपताका थी) ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया और इसे रत्नों से जड़वाया।

- 1299 में, गुजरात आक्रमण के दौरान, उलुग खान के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने वाघेला राजा कर्ण को हराने के बाद मंदिर को लूट लिया।

- 1308: इसका पुनर्निर्माण महिपाल प्रथम (सौराष्ट्र के चुडासमा राजा) द्वारा किया गया था और मंदिर में लिंगम को उसके बेटे खेंगारा द्वारा फिर से स्थापित किया गया था। चुडासमा राजवंश ने 9वीं और 15वीं शताब्दी के बीच, वर्तमान गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के हिस्से पर शासन किया था। राजधानी: जूनागढ़ और वामनस्थली।

- 1395: जफर खान द्वारा हमला। जफर खान दिल्ली सल्तनत के तहत गुजरात के अंतिम गवर्नर और गुजरात सल्तनत के संस्थापक थे।

- 1451: गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा द्वारा बर्खास्त।

- रोमिला थापर की पुस्तक 'सोमनाथ: द मेनी वॉयस ऑफ द 16वीं सेंचुरी' के अनुसार, मुगल शासक अकबर ने मंदिर में लिंग की पूजा की अनुमति दी थी और इसके प्रबंधन के लिए देसाई/अधिकारियों को भी नियुक्त किया था।

- 1706: मुगल शासक औरंगजेब ने फिर से मंदिर को ध्वस्त कर दिया और धीरे-धीरे मंदिर अनुपयोगी हो गया।

- 1782: सोमनाथ मंदिर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था, जब इंदौर की मराठा रानी अहिल्या बाई होल्कर ने एक छोटा मंदिर बनवाया और एक मूर्ति रखी। अहिल्याबाई द्वारा निर्मित मंदिर अब 'पुराना सोमनाथ' के नाम से जाना जाता है।

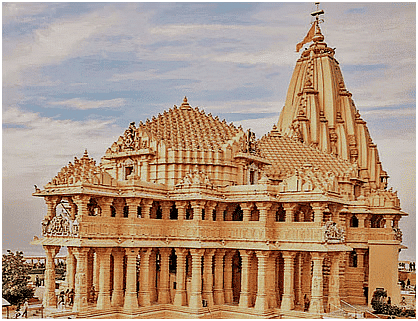

- भारत की स्वतंत्रता के बाद: वर्तमान सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण मारू-गुर्जर शैली में किया गया था।

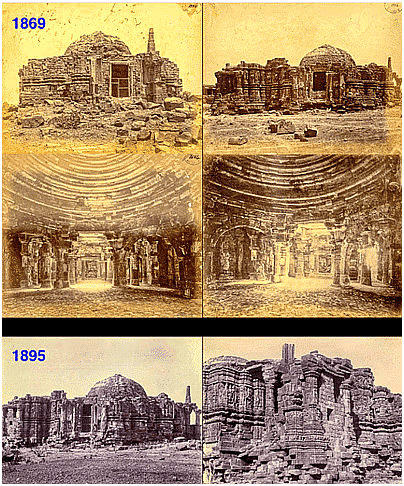

मंदिर की वास्तुकला

- 19वीं सदी का खंडहर हो चुका सोमनाथ मंदिर: ब्रिटिश अधिकारी और विद्वान, अलेक्जेंडर बर्न्स ने 1830 में इस स्थल का सर्वेक्षण किया और कहा कि मंदिर को एक मेहराब के साथ एक मुस्लिम संरचना (मस्जिद) में बदल दिया गया था।

- वर्तमान मंदिर: मंदिर का स्वरूप 'कैलाश महामेरु प्रसाद' है। नए मंदिर में जटिल नक्काशी की गई है, जिसमें स्तंभों वाला मंडप और 212 उभरे हुए पैनल हैं।

मधिका भाषा

अवलोकन

मधिका भाषा मुख्य रूप से चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाती है। कई भाषाओं के विपरीत, इसमें लिपि का अभाव है। कन्नड़ से समानता के बावजूद, यह अपने विविध भाषाई प्रभावों के कारण श्रोताओं को भ्रमित कर सकता है।

- मधिका तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का मिश्रण है, जिसमें कन्नड़ के प्राचीन रूप हव्यक कन्नड़ का महत्वपूर्ण प्रभाव है। दुर्भाग्य से, यह विलुप्त होने के कगार पर है क्योंकि युवा पीढ़ी मधिका के बजाय मलयालम को पसंद करती है।

चकलिया समुदाय के बारे में मुख्य बातें

- चाकलिया समुदाय, मूल रूप से खानाबदोश, थिरुवेंकटरमण और मरियम्मा के समर्पित उपासक थे। सदियों पहले, वे कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्रों से उत्तरी मालाबार में चले गए।

- शुरुआत में उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई, बाद में उन्हें केरल में अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस समुदाय का संदर्भ "दक्षिणी भारत की जाति और जनजातियाँ" पुस्तक में पाया जा सकता है।

भाषाओं के संरक्षण के लिए सरकार की पहल

- भारत सरकार ने "भारत की लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए योजना" (एसपीपीईएल) शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की सुरक्षा करना है, जिन्हें लुप्तप्राय भाषाएँ कहा जाता है।

- मैसूर स्थित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) इस पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1969 में शिक्षा मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में स्थापित, CIIL को भाषा नीतियां बनाने और क्रियान्वित करने का काम सौंपा गया है।

- यह भाषा विश्लेषण, शिक्षाशास्त्र, प्रौद्योगिकी और समाज में भाषा के उपयोग पर अनुसंधान करता है।

पराक्रम दिवस

प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाया जाने वाला पराक्रम दिवस 'नेताजी' के नाम से प्रसिद्ध प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है।

- इस वर्ष उनकी 127वीं जयंती है। पराक्रम दिवस मनाने का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं में निडरता और देशभक्ति को बढ़ावा देना, उन्हें लचीलेपन के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

सुभाष चंद्र बोस के बारे में मुख्य बातें

- जन्म और प्रारंभिक जीवन: 23 जनवरी, 1897 को कटक, उड़ीसा में जन्मे बोस ने भारतीय राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए नेतृत्व और समर्पण के शुरुआती लक्षण प्रदर्शित किए।

- राजनीतिक भागीदारी: 1920 में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, बोस ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए अगले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक प्रभावशाली नेता बन गए।

- नेतृत्व और वैचारिक संघर्ष: महात्मा गांधी के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण इस्तीफा देने से पहले बोस ने लगातार दो बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

- फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन: 1939 में, बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में विभिन्न ब्रिटिश विरोधी ताकतों को एकजुट करना था।

- वैश्विक प्रयास: द्वितीय विश्व युद्ध के बीच, बोस ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू करने के लिए सोवियत संघ, जर्मनी और जापान जैसे देशों के साथ गठबंधन की मांग की।

- भारतीय राष्ट्रीय सेना और आज़ाद हिंद सरकार: जापानी समर्थन के साथ, बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना को पुनर्गठित किया और उसका नेतृत्व किया, जिसमें भारतीय युद्ध बंदी और दक्षिण पूर्व एशिया के बागान श्रमिक शामिल थे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने निर्वासन में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया।

|

7 videos|3457 docs|1081 tests

|

FAQs on History, Art & Culture (इतिहास, कला और संस्कृति): February 2024 UPSC Current Affairs - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. मराठा सैन्य परिदृश्य क्या है? |  |

| 2. सावित्री बाई फुले और रानी वेलु नचियार कौन थीं? |  |

| 3. कदम्ब शिलालेख क्या है? |  |

| 4. वडनगर क्यों महत्वपूर्ण है? |  |

| 5. चित्तौड़गढ़ किला का क्या महत्व है? |  |