History, Art and Culture (इतिहास, कला और संस्कृति): August 2025 UPSC Current Affairs | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

ललित कला अकादमी और 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

भारत की राष्ट्रीय कला अकादमी, ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी (एनईए) का नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। यह प्रदर्शनी भारतीय कला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जो विविध कलात्मक अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करती है और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देती है।

चाबी छीनना

- 64वां एनईए 5 अगस्त से 15 सितंबर तक कमानी ऑडिटोरियम और ललित कला आर्ट गैलरी, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।

- ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 को हुई थी और इसे एक स्वायत्त संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अतिरिक्त विवरण

- स्थापना: ललित कला अकादमी का उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था।

- कानूनी स्थिति: अकादमी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 1957 में वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।

- वित्तपोषण: इसका वित्तपोषण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

- संरचना: एक सामान्य परिषद, कार्यकारी बोर्ड और विभिन्न समितियों के माध्यम से संचालित होती है, जिसके क्षेत्रीय केंद्र चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर और गढ़ी (नई दिल्ली) में हैं।

- कार्य: अकादमी भारत की आधुनिक, समकालीन, लोक और जनजातीय दृश्य कलाओं को बढ़ावा देती है और एक स्थायी कला संग्रह रखती है।

- अंतर्राष्ट्रीय भूमिका: अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुगम बनाना।

- प्रमुख कार्यक्रम: 1955 से कलाकारों को प्रदर्शित करने वाला वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम, तथा ट्राइएनाले इंडिया और प्रिंट बिएनाले इंडिया जैसी उल्लेखनीय प्रदर्शनियां।

एनईए उभरते और स्थापित दोनों तरह के कलाकारों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जो भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को सुदृढ़ करता है और वैश्विक स्तर पर इसकी सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है।

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

एक संरक्षण मैनुअल, आम नागरिक द्वारा तैयार किया गया

चर्चा में क्यों?

यह चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषणों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनमें अक्सर नागरिकों से स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान करने का आग्रह किया जाता है। हालाँकि, ये स्मरणार्थ प्रतीकात्मक होते हैं और भारत के जटिल ऐतिहासिक परिदृश्य से जुड़ने का कोई ठोस माध्यम प्रदान नहीं करते।

चाबी छीनना

- भारत में संरक्षण पद्धतियां औपनिवेशिक इतिहास में गहराई से निहित हैं।

- वर्तमान दृष्टिकोण, जैसे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) में प्रायः गहराई का अभाव होता है तथा वे स्थानीय समुदायों को शामिल करने में असफल रहते हैं।

- गांधीजी का दर्शन और आधुनिक पारिस्थितिक अंतर्दृष्टि एक समृद्ध संरक्षण रणनीति को सूचित कर सकती है।

- भारत में विरासत संरक्षण को पुनर्परिभाषित करने के लिए नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

अतिरिक्त विवरण

- औपनिवेशिक विरासत: संरक्षण में ब्रिटिश विरासत सांस्कृतिक सम्मान के बजाय प्रशासनिक नियंत्रण से प्रेरित थी। यह जॉन मार्शल के 1923 के संरक्षण मैनुअल में स्पष्ट है, जो आज भी एएसआई को प्रभावित करता है।

- सामुदायिक सहभागिता: संरक्षण का उद्देश्य केवल संरचनाओं के संरक्षण के बजाय स्थानीय समुदायों के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। स्मारक सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सामुदायिक लचीलेपन के लिए स्थान के रूप में काम कर सकते हैं।

- अनुवाद रूपक: जिस प्रकार अनुवादक अर्थ के विकास को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार संरक्षणवादियों को भी अपने कार्यों में पारदर्शिता और अनुकूलनशीलता की आवश्यकता को पहचानना चाहिए।

- पारिस्थितिकीय अंतर्दृष्टि: संरक्षण को वन्यजीव जीव विज्ञान और अर्थशास्त्र की अंतर्दृष्टि सहित अंतःविषयक दृष्टिकोणों से लाभ मिल सकता है, ताकि स्मारकों को व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के भाग के रूप में देखा जा सके।

निष्कर्षतः, भारत के सामने औपनिवेशिक काल की संरक्षण प्रथाओं से आगे बढ़कर एक अधिक समावेशी और गतिशील दृष्टिकोण अपनाने की चुनौती है। विविध दृष्टिकोणों को एकीकृत करके और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देकर, विरासत एक जीवंत संवाद बन सकती है जो संस्कृति और समुदाय दोनों को समृद्ध बनाती है।

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)

चर्चा में क्यों?

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) वर्तमान में पुरातत्वविद् के. अमरनाथ रामकृष्ण के विवादास्पद स्थानांतरण के कारण सार्वजनिक जांच के दायरे में है, जिससे संगठन की ईमानदारी और संचालन पर सवाल उठ रहे हैं।

चाबी छीनना

- एएसआई भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख संगठन है।

- सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1861 में स्थापित एएसआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

- यह प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (एएमएएसआर अधिनियम) के तहत एक वैधानिक निकाय बन गया।

- एएसआई राष्ट्रीय महत्व के 3679 स्मारकों और स्थलों के संरक्षण और रखरखाव का प्रबंधन करता है।

अतिरिक्त विवरण

- स्थापित निकाय: एएसआई की स्थापना 1861 में पुरातात्विक अनुसंधान की देखरेख और भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए की गई थी।

- प्रमुख कानून: यह संगठन AMASR अधिनियम और पुरावशेष एवं कला निधि अधिनियम, 1972 के तहत कार्य करता है, तथा देश भर में पुरातात्विक गतिविधियों को विनियमित करता है।

- कार्यबल: एएसआई अनुसंधान और संरक्षण प्रयासों के संचालन के लिए पुरातत्वविदों, संरक्षकों और वैज्ञानिकों सहित प्रशिक्षित पेशेवरों की एक विविध टीम को नियुक्त करता है।

- परिचालन शाखाएँ: एएसआई की कई शाखाएँ हैं, जैसे उत्खनन, पुरालेखशास्त्र और जल-अन्तर्जलीय पुरातत्व, जो पुरातात्विक कार्यों के विभिन्न पहलुओं को संभालती हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत की पुरातात्विक धरोहरों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन हाल के विवादों ने इस महत्वपूर्ण मिशन में अपनी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों को उजागर किया है।

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

टोपरा कलां, हरियाणा में मौर्य-युग की पुरातात्विक खोजें

स्रोत: ट्रिब्यून इंडिया

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

हरियाणा के टोपरा कलां में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण से हाल ही में प्राप्त निष्कर्षों से लगभग 1,500 ईसा पूर्व की एक बस्ती के संकेत मिले हैं। इन खोजों में चित्रित धूसर मृदभांड, मुद्रांकित मिट्टी के बर्तन, ढली हुई ईंटें और एक संभावित बौद्ध स्तूप शामिल हैं, जो इस क्षेत्र के समृद्ध ऐतिहासिक महत्व को उजागर करते हैं।

चाबी छीनना

- हरियाणा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के सहयोग से सर्वेक्षण किया गया।

- जनवरी 2025 में व्यापक उत्खनन के बिना भूमिगत विशेषताओं की पहचान करने के लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का उपयोग किया जाएगा।

- टोपरा कलां के ऐतिहासिक महत्व में दिल्ली-टोपरा अशोक स्तंभ के साथ इसका संबंध शामिल है, जिसे 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थानांतरित किया गया था।

- इस स्थल की अनुमानित आयु वहां निरंतर निवास और संभावित बौद्ध उपस्थिति का संकेत देती है।

अतिरिक्त विवरण

- मुख्य निष्कर्ष: सर्वेक्षण में 4-5 मीटर की गहराई पर दबी हुई दीवारें, प्लेटफार्म और कमरे जैसे घेरे जैसी संरचनाएं पाई गईं।

- धार्मिक विशेषता: खोजों में एक गुंबदनुमा संरचना की पहचान की गई है जो संभवतः बौद्ध स्तूप का प्रतिनिधित्व करती है।

- भौतिक संस्कृति: कलाकृतियों में चित्रित ग्रे बर्तन, काले और लाल बर्तन, काले-पर-लाल बर्तन, काले बर्तन, मुद्रांकित मिट्टी के बर्तन, ढली हुई ईंटें और मोती शामिल हैं।

- ये खोजें आधिकारिक सर्वेक्षणों और निर्माण गतिविधियों के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा प्राप्त कलाकृतियों, दोनों से उत्पन्न होती हैं।

- सर अलेक्जेंडर कनिंघम और ह्वेन त्सांग के ऐतिहासिक विवरण इस स्थल के बौद्ध केंद्र के रूप में महत्व पर प्रकाश डालते हैं।

यह पुरातात्विक उत्खनन न केवल हरियाणा में प्राचीन बस्तियों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित करने की आवश्यकता पर भी बल देता है।

| पुरातात्विक स्थल | राज्य | विवरण |

|---|---|---|

| चंद्रकेतुगढ़ | ओडिशा | व्यापारिक बंदरगाह शहर |

| इनामगांव | महाराष्ट्र | ताम्रपाषाण स्थल |

| मंगडु | केरल | महापाषाण स्थल |

| सालिहुंडम | आंध्र प्रदेश | चट्टान से बनी गुफा मंदिर |

उपर्युक्त पंक्तियों में से किसमें दी गई जानकारी सही ढंग से सुमेलित है?

- (a) केवल 1 और 2

- (b) केवल 2 और 3*

- (सी) 3 और 4

- (घ) 1 और 4

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

ललित कला अकादमी और 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी (एनईए) का हाल ही में नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया, जो भारतीय कला परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटना है।

चाबी छीनना

- यह प्रदर्शनी भारत में दृश्य कला की प्रगति को प्रदर्शित करती है।

- ललित कला अकादमी की स्थापना भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

- अकादमी के भारत के विभिन्न शहरों में क्षेत्रीय केंद्र हैं।

अतिरिक्त विवरण

- ललित कला अकादमी: भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 1954 को स्थापित, यह एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है जिसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कला को बढ़ावा देना और प्रसारित करना है।

- वैधानिक प्राधिकरण: 1957 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत दर्जा प्राप्त हुआ , जिससे कला समुदाय में इसकी भूमिका और मजबूत हुई।

- वित्तपोषण: अकादमी को संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है , जो इसकी विभिन्न पहलों का समर्थन करता है।

- मिशन: इसका उद्देश्य भारत की समकालीन, आधुनिक, लोक और जनजातीय कला के स्थायी संग्रह की पहचान करना, उसे प्रदर्शित करना और संरक्षित करना है।

- एनईए को अकादमी का सबसे प्रतिष्ठित वार्षिक आयोजन माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1955 में हुई थी।

इस वर्ष की प्रदर्शनी कलाकार सशक्तिकरण पर जोर देती है और भारतीय दृश्य कला की समृद्ध झलक दिखाती है, जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विकास के प्रति अकादमी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

विट्ठल रुख्मिणी मंदिर

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

पंढरपुर के प्रसिद्ध विट्ठल-रुख्मिणी मंदिर में हाल ही में भाषा संबंधी विवाद सामने आया है, जिससे क्षेत्र में चल रहे सांस्कृतिक और भाषाई तनाव पर प्रकाश पड़ा है।

चाबी छीनना

- यह मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में भीमा नदी के किनारे स्थित है, जिसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है।

- यह भगवान विष्णु या कृष्ण के एक रूप भगवान विठोबा और उनकी पत्नी रुख्मिणी को समर्पित है।

- वैष्णव परंपरा के 108 अभिमान क्षेत्रों में से एक के रूप में वर्गीकृत।

अतिरिक्त विवरण

- ऐतिहासिक महत्व: इस मंदिर का निर्माण होयसल साम्राज्य के राजा विष्णुवर्धन ने 1108 और 1152 ई. के बीच महान भक्त पुंडलिक से प्रेरित होकर करवाया था।

- होयसल राजा वीर सोमेश्वर के 1237 ई. के एक शिलालेख में मंदिर के रखरखाव के लिए एक गांव प्रदान किया गया था।

- इस विशाल मंदिर संरचना का निर्माण 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हेमाडपंती स्थापत्य शैली के अनुरूप किया गया था।

- मंदिर पर कई बार आक्रमण किया गया और इसे गंभीर क्षति पहुंचाई गई, वर्तमान संरचना 17वीं शताब्दी में दक्कन शैली में बनाई गई थी, जिसमें गुंबदनुमा आकृतियां और खंडित मेहराबें थीं, जिसे पुणे के पेशवाओं, ग्वालियर के शिंदे और इंदौर के होल्करों के योगदान से समर्थन मिला था।

- उल्लेखनीय है कि यह मंदिर 2014 में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को पुजारी के रूप में स्वीकार करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया।

विट्ठल रुख्मिणी मंदिर न केवल एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, बल्कि महाराष्ट्र में सांस्कृतिक और सामाजिक विकास का केंद्र बिंदु भी है, जो आस्था और समुदाय की विकसित होती गतिशीलता को दर्शाता है।

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

स्वतंत्रता दिवस के आयोजन स्थल के रूप में लाल किला

चर्चा में क्यों?

15 अगस्त, 2025 को, प्रधानमंत्री ऐतिहासिक लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर सबसे लंबा, 103 मिनट का भाषण देंगे। यह आयोजन 1947 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई परंपरा को आगे बढ़ाता है। लाल किले को इस आयोजन स्थल के रूप में चुनना, दिल्ली की सत्ता के केंद्र और भारत की संप्रभुता के प्रतीक के रूप में इसके महत्व को दर्शाता है।

चाबी छीनना

- लाल किला 1947 से भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह का स्थल रहा है।

- यह भारत के इतिहास और संप्रभुता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है।

अतिरिक्त विवरण

- निर्माण: मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा 1648 में निर्मित यह किला उनकी नव स्थापित राजधानी शाहजहानाबाद के महल किले के रूप में कार्य करता था।

- सामग्री: किले की विशेषता विशाल लाल बलुआ पत्थर की दीवारें हैं, जो शाही मंडपों और अपार्टमेंटों को घेरे हुए हैं।

- जल विशेषता: इसमें मूलतः नहर-ए-बेहिश्त या "स्वर्ग की धारा" थी, जो एक सतत जल चैनल था जो इसकी सुंदरता को बढ़ाता था।

- वास्तुकला मूल्य: लाल किला मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें इस्लामी शैलियों और भारतीय शिल्प कौशल का मिश्रण है।

- मान्यता: 2007 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।

ऐतिहासिक रूप से, दिल्ली लगभग एक हज़ार वर्षों तक सत्ता का केंद्र रही है, जिसे बाबर ने "सारे हिंदुस्तान की राजधानी" माना था। लाल किले का उद्घाटन 1648 में हुआ था और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भी यह शासन का केंद्र बना रहा। 1857 के विद्रोह के दौरान, जिसने मुगल शासन के अंत को चिह्नित किया, अंग्रेजों ने इस पर नियंत्रण कर लिया और लाल किले को एक सैन्य छावनी में बदल दिया गया, जिससे इसके अंदरूनी हिस्सों को काफी नुकसान पहुँचा।

गौरतलब है कि 1946 में लाल किले ने आज़ाद हिन्द फौज के मुकदमों की मेज़बानी की थी, जिससे राष्ट्रवादी भावनाएँ भड़क उठी थीं। 15 अगस्त, 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जो स्वतंत्रता दिवस पर उनका पहला संबोधन था। यह परंपरा आज भी जारी है और हर प्रधानमंत्री ने इसी प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया है, जो औपनिवेशिक शासन से भारत की संप्रभुता की पुनः प्राप्ति का प्रतीक है।

संक्षेप में, लाल किला न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक है, बल्कि भारत की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों का एक शक्तिशाली प्रतीक भी है।

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

पिपराहवा बुद्ध के अवशेष

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पवित्र 'पिपरहवा' बौद्ध अवशेषों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है, जिनकी हांगकांग में नीलामी होनी थी।

चाबी छीनना

- इन अवशेषों की खोज 1898 में ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेप्पे ने की थी।

- पिपरहवा की पहचान प्राचीन कपिलवस्तु के रूप में की जाती है, जो शाक्य गणराज्य की राजधानी थी।

- इस स्थल से महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें अस्थि के टुकड़े भी शामिल हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे बुद्ध के अवशेष हैं।

अतिरिक्त विवरण

- खोज: ये अवशेष उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में नेपाल सीमा के निकट खोजे गए।

- ऐतिहासिक महत्व: यह स्थल राजकुमार सिद्धार्थ (बुद्ध) से जुड़ा हुआ है, जो अपने त्याग से पहले यहां रहते थे।

- निष्कर्ष: एक दफन स्तूप में हड्डियों के टुकड़ों से भरा एक बड़ा पत्थर का संदूक, सोपस्टोन और क्रिस्टल से बने ताबूत, तथा मोती, माणिक, नीलम और सोने की चादरों जैसे 1,800 से अधिक आभूषण पाए गए।

- कानूनी संरक्षण: ब्रिटिश क्राउन ने 1878 के भारतीय खजाना अधिनियम के तहत अवशेषों पर दावा किया, तथा अधिकांश कलाकृतियों को कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

बुद्ध के अवशेषों वाले स्तूप

- बुद्ध की मृत्यु (महापरिनिर्वाण) के बाद, उनके अवशेषों को आठ राज्यों और द्रोण नामक एक ब्राह्मण के बीच विभाजित किया गया था।

- प्रत्येक प्राप्तकर्ता ने अपने हिस्से के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए एक स्तूप का निर्माण कराया, जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और बौद्ध पूजा के केंद्र बन गए।

- नौ स्तूप राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लाकप्पा, रामग्राम, वेथादीपा, पावा, कुशीनगर और पिप्पलिवन में स्थित थे।

- सम्राट अशोक (तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व) ने इन स्तूपों के अवशेषों को अपने साम्राज्य में हजारों नए स्तूपों में पुनर्वितरित किया।

- रामग्राम का स्तूप अद्वितीय है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह अभी भी अछूता है और इसमें मूल अवशेष अभी भी मौजूद हैं।

- एक विशिष्ट प्रारंभिक बौद्ध स्तूप में एक अर्धगोलाकार टीला (अंडा), एक वर्गाकार रेलिंग (हरमिका), छतरियों (चत्र) के साथ एक केंद्रीय स्तंभ (यष्टि) और प्रदक्षिणापथ के लिए एक पथ शामिल होता था।

संक्षेप में, पिपराहवा अवशेष महान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के हैं, जो बौद्ध विरासत के एक आवश्यक भाग और प्राचीन भारत में बुद्ध के अवशेषों की यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्राचीन भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. स्तूप की अवधारणा मूलतः बौद्ध है।

- 2. स्तूप सामान्यतः अवशेषों का भण्डार होता था।

- 3. स्तूप बौद्ध परंपरा में एक मन्नत और स्मारक संरचना थी।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- विकल्प: (a) केवल एक (b) केवल दो* (c) तीनों (d) कोई नहीं

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

महाबोधि मंदिर

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट 1949 के बोधगया मंदिर अधिनियम को निरस्त करने के उद्देश्य से दायर याचिका की समीक्षा करने पर सहमत हो गया है। याचिका में बिहार स्थित महाबोधि मंदिर के प्रबंधन में सुधार के लिए एक केंद्रीय कानून की स्थापना की वकालत की गई है।

चाबी छीनना

- महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के चार सबसे पवित्र स्थलों में से एक है।

- यह मंदिर उस स्थान को चिह्नित करता है जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोधि के नाम से जाना जाता है।

- इस स्थल में पवित्र बोधि वृक्ष भी शामिल है, जो मूल वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज है।

अतिरिक्त विवरण

- स्थान: महाबोधि मंदिर बिहार के बोधगया में निरंजना नदी के तट पर स्थित है।

- ऐतिहासिक महत्व: इस स्थान पर पहला मंदिर मौर्य सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण गुप्त काल के दौरान पाँचवीं-छठी शताब्दी ईस्वी में हुआ था। यह भारत में आज भी मौजूद सबसे प्राचीन ईंट मंदिरों में से एक है।

- 19वीं शताब्दी में म्यांमार के बौद्धों और ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इस मंदिर का महत्वपूर्ण जीर्णोद्धार किया गया।

- 2002 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।

- वास्तुकला: यह मंदिर 180 फीट (55 मीटर) ऊँचा है और इसमें एक पिरामिड के आकार का केंद्रीय शिखर है, जिसे शिखर कहा जाता है। यह कई स्तरों वाले ताखों और उत्कृष्ट नक्काशी से सुसज्जित है। दो मंजिला संरचना के प्रत्येक कोने पर चार छोटे शिखर स्थित हैं।

- मंदिर के अंदर, बुद्ध की पीले बलुआ पत्थर की मूर्ति कांच में रखी हुई है, जबकि वज्रासन (हीरा सिंहासन) बुद्ध के ध्यान और ज्ञान प्राप्ति के सटीक स्थान को दर्शाता है।

- मंदिर और पवित्र बोधि वृक्ष दोनों के चारों ओर पत्थर की रेलिंग लगी हुई है, तथा अशोक के प्रसिद्ध स्तंभों में से एक मंदिर के दक्षिण-पूर्व कोने में स्थित है।

- संपूर्ण परिसर 4.8 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें प्राचीन मंदिरों के साथ-साथ श्रद्धालुओं द्वारा निर्मित आधुनिक संरचनाएं भी मौजूद हैं।

महाबोधि मंदिर दुनिया भर के बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो शांति और ज्ञान का प्रतीक है।

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

विट्ठलभाई पटेल कौन थे?

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

दिल्ली विधान सभा ने हाल ही में नई दिल्ली में 'विट्ठलभाई पटेल: भारत के संविधान और विधायी संस्थाओं को आकार देने में उनकी भूमिका' शीर्षक से दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला गया।

चाबी छीनना

- विट्ठलभाई पटेल का जन्म 27 सितम्बर 1873 को हुआ था और वे एक प्रसिद्ध भारतीय विधायक और राजनीतिक नेता थे।

- वह सरदार पटेल के बड़े भाई और स्वराज पार्टी के सह-संस्थापक थे।

- महात्मा गांधी के दर्शन से मतभेद होने के बावजूद, वे स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए।

- उन्होंने अपनी वक्तृत्व कला के कारण प्रसिद्धि प्राप्त की और 1923 में केन्द्रीय विधान सभा के लिए चुने गये।

- विट्ठलभाई पटेल 1925 में केन्द्रीय विधान सभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने।

- 22 अक्टूबर 1933 को जिनेवा, स्विटज़रलैंड में उनका निधन हो गया।

अतिरिक्त विवरण

- स्वराज पार्टी: चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के साथ विट्ठलभाई पटेल द्वारा स्थापित इस पार्टी का उद्देश्य विधान परिषदों में प्रवेश करना और भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था।

- उनके भाषणों ने न केवल आम जनता को प्रभावित किया, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भी आकर्षित किया।

- भारत में विधायी संस्थाओं की नींव रखने में विट्ठलभाई का योगदान आवश्यक था।

संक्षेप में, विट्ठलभाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और विधायी ढांचे की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे देश के राजनीतिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव पड़ा।

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें भारतीय कला रूपों से परिचय कराती हैं

चर्चा में क्यों?

पहली बार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने कक्षा 3 से 8 तक की प्राथमिक और मध्य विद्यालय की पाठ्यपुस्तकों में भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य, रंगमंच और दृश्य कला को शामिल किया है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है, जो शिक्षा को भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ एकीकृत करने पर जोर देती है।

चाबी छीनना

- स्कूली पाठ्यक्रम में शास्त्रीय कलाओं को शामिल करना।

- कला शिक्षा में प्रदर्शन, प्रशंसा और रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें।

- सामग्री में विभिन्न शास्त्रीय संगीत और नृत्य शैलियों को शामिल किया गया है।

अतिरिक्त विवरण

- संगीत सामग्री: इसमें स्वर , लय , शब्द जैसी अवधारणाएं शामिल हैं , तथा इसमें संस्कृत श्लोक पाठ, लोकगीत और हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत के राग शामिल हैं।

- नृत्य सामग्री: इसमें आठ शास्त्रीय नृत्य रूप शामिल हैं: भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और सत्त्रिया। नाट्यशास्त्र , बृहदेशी , संगीत दामोदर और अभिनय दर्पणम जैसे प्राचीन ग्रंथों से प्रेरणा लेता है ।

- शिक्षाशास्त्र: कौशल निपुणता के बजाय कहानी कहने, अभिव्यक्ति (अभिनय), रंगमंच और समूह प्रदर्शन पर जोर देता है।

उल्लिखित शास्त्रीय नृत्य रूप

- भरतनाट्यम (तमिलनाडु): मंदिर से उत्पन्न सबसे प्राचीन नृत्य शैली, जिसकी विशेषता स्थिर धड़, मुड़े हुए पैर, जटिल पदचाप और भक्ति विषय हैं।

- कथक (उत्तर भारत): तेज गति से घूमने (चक्कर) और लयबद्ध पैरों के लिए जानी जाने वाली कहानी कहने की परंपरा, मंदिरों और मुगल दरबारों में विकसित हुई।

- कथकली (केरल): रामायण जैसे महाकाव्यों पर आधारित एक नृत्य-नाटक शैली जिसमें विस्तृत वेशभूषा और भाव-भंगिमाएं शामिल होती हैं।

- कुचिपुड़ी (आंध्र प्रदेश): इसमें नृत्य और नाटक का संयोजन होता है, संवाद शामिल होता है, तथा प्रसिद्ध तरंगम प्रस्तुति होती है।

- मणिपुरी (मणिपुर): कृष्ण की रास लीला से जुड़ा एक सुंदर रूप, जो गीतात्मक गति के लिए जाना जाता है।

- मोहिनीअट्टम (केरल): इसे "जादूगरनी का नृत्य" के नाम से जाना जाता है, तथा इसकी विशेषता कोमल और सौम्य गतिविधियाँ हैं।

- ओडिसी (ओडिशा): जगन्नाथ पूजा से जुड़ा एक मंदिर नृत्य, जो अपनी मूर्तिकला विशेषताओं के लिए जाना जाता है।

- सत्रिया (असम): श्रीमंत शंकरदेव द्वारा प्रस्तुत, 2000 में शास्त्रीय शैली के रूप में मान्यता प्राप्त, इसमें नृत्य, नाटक और संगीत का मिश्रण है।

परीक्षा की तैयारी के लिए निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें:

आप कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यों में कैसे अंतर करते हैं?

- 1. कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तकों द्वारा कभी-कभी संवाद बोलना पाया जाता है, लेकिन भरतनाट्यम में नहीं।

- 2. पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर नृत्य करना भरतनाट्यम की विशेषता है, लेकिन कुचिपुड़ी में ऐसी गतिविधियां नहीं होती हैं।

सही उत्तर है: (a) केवल 1

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

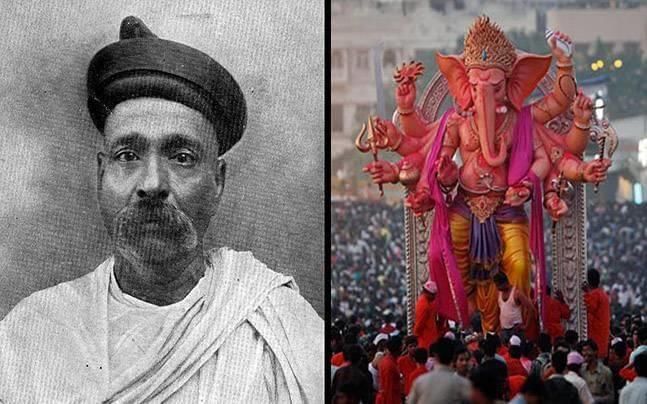

आधुनिक गणेश चतुर्थी उत्सव की उत्पत्ति

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

यह न्यूज़कार्ड गणेश चतुर्थी त्यौहार के ऐतिहासिक महत्व और विकास के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तथा भारत में सामुदायिक और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर जोर देता है।

चाबी छीनना

- गणेश चतुर्थी का सार्वजनिक उत्सव 1890 के दशक में सांप्रदायिक तनाव के प्रतिक्रियास्वरूप शुरू हुआ।

- लोकमान्य तिलक ने इस उत्सव को एक सामाजिक-राजनीतिक आयोजन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- गणेश चतुर्थी विविध समुदायों के बीच सामूहिक पहचान और जन भागीदारी का एक मंच बन गया।

अतिरिक्त विवरण

- ऐतिहासिक संदर्भ: मई 1894 में गवर्नर जॉर्ज रॉबर्ट कैनिंग हैरिस ने पूना में धार्मिक जुलूसों को विनियमित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया, जिसमें सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों पर प्रकाश डाला गया।

- जुलाई 1894 में, पालखी जुलूस के दौरान हुई गड़बड़ी के कारण समाचार पत्रों में मोहर्रम में भागीदारी कम करने की मांग की गई, जो बढ़ते सांप्रदायिक तनाव का संकेत था।

- सितम्बर 1894 तक, पहली बार सार्वजनिक रूप से बड़ी गणेश प्रतिमाओं की परेड की गई, जिससे निजी पूजा से सामुदायिक-व्यापी समारोहों की ओर बदलाव का संकेत मिला।

- लोकमान्य तिलक की भूमिका: अपने प्रकाशनों, केसरी (मराठी) और अंग्रेजी संस्करणों के माध्यम से, तिलक ने गणेश चतुर्थी को एक एकीकृत सामाजिक और सांस्कृतिक त्योहार के रूप में प्रचारित किया, तथा सामूहिक पहचान की वकालत की।

- 1895 तक तिलक ने तर्क दिया कि एक राष्ट्र के लिए समान कानून और साझा सांस्कृतिक पहचान की आवश्यकता होती है, तथा उन्होंने इस त्यौहार की राजनीतिक आंदोलनों और आम नागरिकों के बीच सेतु बनाने की क्षमता पर बल दिया।

- इस त्यौहार को सामुदायिक उत्सव में तब्दील करने से इसके धार्मिक महत्व को संरक्षित रखते हुए सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों को गति देने में मदद मिली।

गणेश चतुर्थी का विकास धार्मिक अनुष्ठान से परे इसके महत्व को दर्शाता है, जो भारतीय समाज में सामाजिक सामंजस्य और राजनीतिक गतिशीलता के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में कार्य करता है।

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

यूजीसी मसौदा पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा में प्राचीन ज्ञान पर प्रकाश डालता है

समाचार में क्यों?

समाचार में क्यों?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एक मसौदा पाठ्यक्रम रूपरेखा जारी की है जो भारतीय ज्ञान प्रणालियों (आईकेएस) को स्नातक पाठ्यक्रमों में एकीकृत करती है। इस पहल ने पारंपरिक ज्ञान और शैक्षणिक कठोरता के बीच संतुलन को लेकर चर्चाओं को जन्म दिया है।

चाबी छीनना

- मसौदा पाठ्यक्रम में विभिन्न स्नातक विषयों में भारतीय ज्ञान प्रणालियों को शामिल करने पर जोर दिया गया है।

- इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा को भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के साथ जोड़ना है, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 द्वारा बढ़ावा दिया गया है।

- प्रस्तावित ढांचे पर हितधारकों की प्रतिक्रिया मांगी जा रही है।

अतिरिक्त विवरण

- विषयवार एकीकरण: प्रत्येक शैक्षणिक विषय को भारतीय विचारधारा के तत्वों को शामिल करने तथा पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक शैक्षिक परिणामों के साथ मिश्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

- गणित: प्रस्तावित मॉड्यूल में मंडल ज्यामिति, यंत्र और आयादि अनुपात का उपयोग करके मंदिर वास्तुकला का अध्ययन शामिल होगा ।

- वाणिज्य: पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन और गुरुकुल प्रणाली को एकीकृत किया जाएगा, तथा नैतिक नेतृत्व और स्थायी प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

- अर्थशास्त्र: धन और व्यापार नैतिकता के संबंध में धार्मिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के भीतर आर्थिक अध्ययन को प्रासंगिक बनाया जा सकेगा।

- रसायन विज्ञान: पारंपरिक किण्वित पेय पदार्थों का अध्ययन परमाणु की प्राचीन अवधारणाओं के साथ किया जाएगा, जिसमें ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि को आधुनिक रासायनिक शिक्षा के साथ मिलाया जाएगा।

- मानवशास्त्र: चरक और सुश्रुत जैसे प्रभावशाली विचारकों से पाठ्यक्रम को अवगत कराया जाएगा, जिससे प्रकृति और संस्कृति के बीच संबंधों की समझ समृद्ध होगी।

यह मसौदा पाठ्यक्रम भारत के शैक्षिक दर्शन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय ज्ञान प्रणालियों को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करके, यूजीसी का उद्देश्य पाठ्यक्रमों को उपनिवेशवाद से मुक्त करना, स्वदेशी विरासत को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में नैतिक आचरण को प्रोत्साहित करना है। यदि इसे अपनाया जाता है, तो यह ढाँचा उच्च शिक्षा को पुनर्परिभाषित कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सांस्कृतिक रूप से निहित और वैश्विक रूप से प्रासंगिक हो। हालाँकि, इन प्राचीन शिक्षाओं को वैज्ञानिक अन्वेषण और आलोचनात्मक चिंतन के सिद्धांतों के साथ संतुलित करना अभी भी आवश्यक है।

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

गोपाल पाठा और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आई एक फिल्म ने 1946 के "ग्रेट कलकत्ता किलिंग" को दर्शाया है, जिसमें डायरेक्ट एक्शन डे (16 अगस्त, 1946) पर चार दिनों तक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इस घटना ने इस उथल-पुथल भरे दौर में हिंदू युवाओं को संगठित करने में गोपाल पाठा की महत्वपूर्ण भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

चाबी छीनना

- प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना की वकालत करने के लिए किया गया था।

- 16 अगस्त 1946 को बंगाल के प्रधानमंत्री एच.एस. सुहरावर्दी ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, जिसके परिणामस्वरूप कलकत्ता में लगभग 100,000 लोगों की एक विशाल रैली आयोजित हुई।

- हिंसा तुरन्त भड़क उठी, जिसके परिणामस्वरूप 5,000 से 10,000 लोगों की मृत्यु हुई तथा लगभग 15,000 लोग घायल हुए।

- हिंसा चार दिनों तक चली और अन्य क्षेत्रों में फैल गई, जिसके कारण सैन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी।

अतिरिक्त विवरण

- प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बारे में: अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा शुरू किया गया, इसका उद्देश्य भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के लिए दबाव बनाना था।

- गोपाल पाठा की भूमिका: 1916 में कलकत्ता के बोबाज़ार में जन्मे गोपाल मुखर्जी, जिन्हें गोपाल पाठा के नाम से भी जाना जाता था, ने लगभग 800 लोगों के एक समूह का नेतृत्व किया और दंगों के दौरान उन्हें सुरक्षा के लिए संगठित किया। उन्होंने दंगाइयों के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई पर ज़ोर दिया और महिलाओं, बच्चों या आम नागरिकों को नुकसान पहुँचाने से मना किया।

- प्रभाव: गोपाल पाठा आत्म उन्नति समिति जैसे क्रांतिकारी समूहों से जुड़े थे और सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित थे।

प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घटनाएं विभाजन-पूर्व भारत में मौजूद सांप्रदायिक तनावों की स्पष्ट याद दिलाती हैं और इस अवधि के दौरान गोपाल पाठा जैसे व्यक्तियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती हैं।

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

महात्मा अय्यंकाली: सामाजिक न्याय के अग्रदूत

चर्चा में क्यों?

28 अगस्त को महात्मा अय्यंकाली की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा केरल में सामाजिक न्याय और शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला।

चाबी छीनना

- महात्मा अय्यंकाली का जन्म 28 अगस्त, 1863 को वेंगनूर, त्रावणकोर (अब तिरुवनंतपुरम, केरल) में हुआ था।

- वह पुलायार जाति से थे, जो गंभीर जातिगत भेदभाव का सामना करने वाले सबसे अधिक उत्पीड़ित समूहों में से एक थी।

- अय्यंकाली को एक दलित नेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने सामाजिक न्याय, शिक्षा और श्रम अधिकारों के लिए आवाज उठाई।

अतिरिक्त विवरण

- जाति विरोध: उन्होंने 1893 में प्रसिद्ध विल्लुवंडी यात्रा का नेतृत्व किया, जो जाति-प्रतिबंधित सड़कों पर बैलगाड़ी की सवारी थी, जिसने दंगों को भड़काया लेकिन दलित अधिकारों के लिए बड़े पैमाने पर समर्थन भी जुटाया।

- शिक्षा आंदोलन: अय्यंकाली ने दलित बच्चों की सार्वजनिक स्कूलों में पहुंच की वकालत की, जिसके परिणामस्वरूप त्रावणकोर सरकार ने 1907 में एक आदेश जारी किया जिसे 1910 तक लागू कर दिया गया।

- साधु जन परिपालन संघम (एसजेपीएस): 1907 में स्थापित इस संगठन का उद्देश्य दलित शिक्षा, कानूनी सहायता और सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देना था, तथा समय के साथ इसकी सैकड़ों शाखाएं फैल गईं।

- विधायी भूमिका: 1910 में, वे श्री मूलम लोकप्रिय सभा (त्रावणकोर विधान परिषद) के पहले दलित सदस्य बने।

- श्रम सुधार: अय्यंकाली ने कृषि मजदूरों के लिए बेहतर मजदूरी और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी।

- सामाजिक सुधार: उन्होंने दलित महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने के अधिकार के लिए अभियान चलाया, एक ऐसा अधिकार जिससे उन्हें वंचित रखा गया था।

- मंदिर प्रवेश आंदोलन: 1895 से उनके प्रारंभिक अभियानों ने 1936 के मंदिर प्रवेश उद्घोषणा में योगदान दिया, जिसने त्रावणकोर में मंदिरों से दलितों के बहिष्कार को समाप्त कर दिया।

- महात्मा गांधी ने अय्यंकाली की प्रशंसा की थी, जिन्होंने उन्हें "पुलया राजा" कहा था, और बाद में इंदिरा गांधी ने उन्हें "भारत का सबसे महान पुत्र" माना था।

महात्मा अय्यंकाली की विरासत भारत में सामाजिक न्याय और समानता के आंदोलनों को प्रेरित करती रही है, जिससे केरल के इतिहास और जातिगत भेदभाव के खिलाफ व्यापक लड़ाई में उनका योगदान आवश्यक हो गया है।

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन 'आत्म-सम्मान आंदोलन' के संस्थापक थे?

- (ए) 'पेरियार' ईवी रामास्वामी नायकर *

- (b) डॉ. बी.आर. अंबेडकर

- (c) भास्करराव जाधव

- (d) दिनकरराव जावलकर

|

3429 docs|1074 tests

|

FAQs on History, Art and Culture (इतिहास, कला और संस्कृति): August 2025 UPSC Current Affairs - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. ललित कला अकादमी का क्या महत्व है और यह किस प्रकार के कार्य करती है? |  |

| 2. 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? |  |

| 3. पिपराहवा बुद्ध के अवशेषों का ऐतिहासिक महत्व क्या है? |  |

| 4. विट्ठल रुख्मिणी मंदिर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है? |  |

| 5. एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का भारतीय कला रूपों में क्या योगदान है? |  |