Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था): June 2025 UPSC Current Affairs | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

विश्वास-आधारित विनियमन

चर्चा में क्यों?

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023, जो अगस्त 2023 में लागू हुआ, मामूली उल्लंघनों के लिए जुर्माने के साथ आपराधिक दंड की जगह महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। इस सुधार का उद्देश्य 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त करना है, जिससे विश्वास-आधारित नियामक दृष्टिकोण के माध्यम से जीवन को आसान बनाने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा।

चाबी छीनना

- जन विश्वास अधिनियम दंडात्मक से सुधारात्मक कानूनी तंत्र की ओर स्थानांतरित होता है।

- इसका उद्देश्य व्यवसायों, विशेषकर एमएसएमई के समक्ष उत्पन्न भय और उत्पीड़न को कम करना है।

- जन विश्वास विधेयक 2.0 के तहत भविष्य में 100 से अधिक प्रावधानों को अपराधमुक्त किये जाने की उम्मीद है।

अतिरिक्त विवरण

- जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023: यह कानून पर्यावरण, कृषि और कॉर्पोरेट मामलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में विश्वास-आधारित विनियमन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़ा सुधार है। उदाहरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत प्रक्रियात्मक चूक के लिए अब कारावास के बजाय वित्तीय दंड लगाया जाएगा।

- विश्वास-आधारित विनियामक दृष्टिकोण: यह शासन मॉडल मानता है कि व्यक्ति और व्यवसाय सद्भावनापूर्वक कार्य करेंगे, स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देंगे तथा गंभीर उल्लंघनों के लिए कठोर दंड का प्रावधान रखेंगे।

- सुधार की आवश्यकता: पुराने प्रावधानों ने कानूनी अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिससे हाशिए पर पड़े समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और व्यवसायों पर अनुपालन संबंधी भय का बोझ बढ़ गया है।

- भावी कदम: 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में और अधिक गैर-अपराधीकरण का प्रस्ताव किया गया है तथा राज्यों से कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने का आग्रह किया गया है।

जन विश्वास अधिनियम विश्वास आधारित शासन की दिशा में एक प्रगतिशील बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य विनियामक बोझ को कम करना और अनुपालन को बढ़ाना है। इसकी क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए, इन सुधारों का प्रभावी कार्यान्वयन और अनुपालन आवश्यक है।

भारत में आपातकाल के 50 वर्ष और उससे मिले सबक

चर्चा में क्यों?

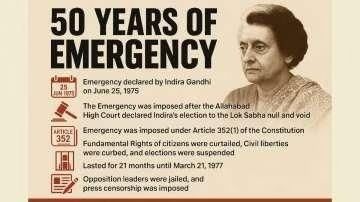

25 जून, 1975 को भारत में आपातकाल लागू होना देश के लोकतांत्रिक कालक्रम में एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता का निलंबन और असहमति का दमन शामिल है। 21 महीने की इस अवधि को अक्सर भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक के रूप में देखा जाता है, जो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की नाजुकता को उजागर करता है।

चाबी छीनना

- नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी गईं।

- प्रेस की स्वतंत्रता पर गंभीर रूप से अंकुश लगाया गया।

- विपक्षी नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं।

- लोकतांत्रिक संस्थाओं को दरकिनार कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप हुक्मनामे द्वारा शासन लागू हो गया।

अतिरिक्त विवरण

- आपातकाल की पृष्ठभूमि: इंदिरा गांधी की सरकार को भारत-पाकिस्तान युद्ध से उत्पन्न आर्थिक तनाव, सूखा और बढ़ते भ्रष्टाचार सहित अनेक संकटों का सामना करना पड़ा, जिससे जनता में असंतोष फैल गया।

- छात्र आंदोलनों का उदय: गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन से प्रेरित होकर, जयप्रकाश नारायण (जेपी) के नेतृत्व में छात्र विरोध प्रदर्शनों ने 1974 में 'सम्पूर्ण क्रांति' का आह्वान किया, जिससे सरकार के खिलाफ व्यापक समर्थन जुटाया गया।

- आपातकाल की शुरुआत: स्थिति तब और बिगड़ गई जब 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को उनकी लोकसभा सीट से अयोग्य घोषित कर दिया, जिससे उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई।

- आपातकालीन शासन (1975-1977): आपातकाल की घोषणा के बाद, सरकार ने असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया, जिससे संघीय ढांचे में प्रभावी रूप से परिवर्तन हुआ और राज्य सरकारों को कमजोर किया गया।

- सामूहिक नजरबंदी: आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) और भारत रक्षा अधिनियम जैसे कठोर कानूनों के तहत 1.12 लाख से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया।

- 42वां संविधान संशोधन: इस संशोधन ने न्यायिक शक्तियों में कटौती की, संसदीय प्राधिकार का विस्तार किया और कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया, जिससे सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्रीकरण हुआ।

- सेंसरशिप और नियंत्रण: इस अवधि में प्रेस पर कठोर सेंसरशिप लागू थी, समाचार पत्रों पर पूर्व-सेंसरशिप लागू थी और असहमति जताने वालों को गिरफ्तार कर चुप करा दिया जाता था।

- न्यायिक स्वतंत्रता का ह्रास: न्यायपालिका के राजनीतिकरण के परिणामस्वरूप समझौतापूर्ण कानूनी प्रणाली उत्पन्न हुई, जहां न्यायालय अक्सर राज्य का पक्ष लेते थे, तथा नागरिकों को उचित प्रक्रिया से वंचित रखते थे।

आपातकाल का दौर तानाशाही के शुरुआती संकेतों को पहचानने और नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के महत्व की महत्वपूर्ण याद दिलाता है। भविष्य में लोकतांत्रिक पतन को रोकने के लिए सीखे गए सबक को दोहराया जाना चाहिए।

भारत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाना

चर्चा में क्यों?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 28वीं समन्वय समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के विरुद्ध अस्पृश्यता अपराधों और अत्याचारों से निपटने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

चाबी छीनना

- नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जैसे मौजूदा कानूनों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना।

- संवैधानिक प्रावधानों सहित भारतीय कानूनी ढांचे के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मान्यता प्रदान करना।

अतिरिक्त विवरण

- अनुसूचित जातियाँ (एससी): अनुच्छेद 366 के तहत परिभाषित, इस शब्द को पहली बार भारत सरकार अधिनियम, 1935 में पेश किया गया था। राष्ट्रपति, राज्यपाल से परामर्श करने के बाद, प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के लिए एससी को अधिसूचित कर सकते हैं।

- अनुसूचित जनजातियाँ (एसटी): अनुच्छेद 342 के तहत मान्यता प्राप्त जनजातियाँ, जिन्हें राज्यपाल के परामर्श से निर्दिष्ट करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।

- कानूनी ढांचा:

- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम: मूलतः यह अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 था, जो अस्पृश्यता प्रथाओं को दंडित करता है।

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के विरुद्ध अपराधों को संबोधित करता है, त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करता है।

- मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013: इसका उद्देश्य मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करना और प्रभावित लोगों का पुनर्वास करना है।

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015: अत्याचार की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों को भी शामिल किया गया है।

भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समक्ष चुनौतियाँ

- आर्थिक भेद्यता: अनुसूचित जातियों के 34% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि सामान्य जनसंख्या में यह प्रतिशत 9 है।

- सामाजिक पूर्वाग्रह: उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में जाति आधारित हिंसा प्रचलित है, 2022 में 97.7% अत्याचार केवल 13 राज्यों में दर्ज किए गए।

- कमजोर कानूनी प्रवर्तन: कानूनी सुरक्षा का अप्रभावी कार्यान्वयन और शैक्षिक भेदभाव, जैसा कि थोराट समिति द्वारा उजागर किया गया है।

- पारंपरिक भूमिकाओं की अस्वीकृति: अनुसूचित जातियों के बीच बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के कारण प्रमुख जातियों के साथ तनाव बढ़ रहा है और पारंपरिक भूमिकाओं की अस्वीकृति हो रही है।

- राज्य की उदासीनता: संरक्षण प्रकोष्ठों की कमी और कानून प्रवर्तन में उदासीनता समय पर हस्तक्षेप में बाधा डालती है।

- प्रणालीगत विफलताएं: नमस्ते जैसी कल्याणकारी योजनाओं का खराब कार्यान्वयन और वित्तपोषण में देरी से समस्याएं और बढ़ जाती हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ाने के उपाय

- कानूनी एवं न्यायिक तंत्र को मजबूत करना: एससी/एसटी न्यायालयों के लिए वित्त पोषण में वृद्धि, न्यायाधीशों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना तथा पुलिस संवेदनशीलता को बढ़ाना।

- रिपोर्टिंग और निगरानी में सुधार: डिजिटल शिकायत पोर्टल लागू करें और निवारक उपायों के लिए अत्याचार-प्रवण जिलों का मानचित्रण करें।

- आर्थिक सशक्तिकरण: वन अधिकार अधिनियम के दावों में तेजी लाना, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करना, तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यवसायों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

- शिक्षा एवं जागरूकता: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का विस्तार करें और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाएं।

- राजनीतिक एवं प्रशासनिक जवाबदेही: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण के आधार पर राज्यों को रैंक प्रदान करना तथा प्रभावी निगरानी के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग को सशक्त बनाना।

निष्कर्ष में, जातिगत पूर्वाग्रह और व्यवस्थागत विफलताओं को दूर करने के लिए कानूनी तंत्र को मजबूत करना, बेहतर रिपोर्टिंग, बेहतर शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण महत्वपूर्ण हैं। लक्षित नीतियां और मजबूत बुनियादी ढांचा हाशिए पर पड़े समुदायों का उत्थान कर सकता है और भारत के विविध समाज में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास सुनिश्चित कर सकता है।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025: थीम, गतिविधियाँ, महत्व

चर्चा में क्यों?

7 जून, 2025 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाएगा, जिसकी पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा की गई है। इस दिवस का उद्देश्य खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाना और कार्रवाई को बढ़ावा देना है।

चाबी छीनना

- विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस सुरक्षित खाद्य उत्पादन और हैंडलिंग के महत्व पर जोर देता है।

- वर्ष 2025 का विषय है "खाद्य सुरक्षा: विज्ञान की भूमिका", जो खाद्य सुरक्षा में विज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

- गतिविधियों में खाद्य सुरक्षा शिक्षा पर केंद्रित वेबिनार, जागरूकता अभियान और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल हैं।

- खाद्य जनित रोग गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं, जिनकी आर्थिक लागत प्रतिवर्ष 100 बिलियन डॉलर से अधिक होती है।

अतिरिक्त विवरण

- महत्व: इस पहल का उद्देश्य व्यक्तियों, परिवारों, खाद्य व्यवसायों और सरकारों के बीच खाद्य सुरक्षा के महत्व और दूषित भोजन से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

- पृष्ठभूमि: यह दिवस दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 73/250 के बाद स्थापित किया गया था, जिसमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला गया था।

- विज्ञान की भूमिका: निगरानी प्रणालियों और जोखिम आकलन सहित खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियों और विधियों को विकसित करने में विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- सामुदायिक भागीदारी: इस दिन विभिन्न संगठन खाद्य सुरक्षा के महत्व पर जोर देने के लिए चर्चाओं और कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में सभी हितधारकों के बीच सुरक्षित खाद्य प्रथाओं को सुनिश्चित करने की साझा जिम्मेदारी की एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है। जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देकर, इसका उद्देश्य खाद्य जनित बीमारियों को कम करना और वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है।

नीति आयोग ने सहकारी संघवाद का आह्वान किया

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक 'विकसित भारत के लिए विकसित राज्य@2047' थीम पर आयोजित की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया गया।

चाबी छीनना

- राज्य-विशिष्ट मांगें: तमिलनाडु केंद्रीय करों में 50% हिस्सा (वर्तमान 33% से ऊपर) और स्वच्छ कावेरी मिशन चाहता है। पंजाब यमुना जल अधिकार, वित्तीय सहायता, सीमा सुरक्षा और नशीली दवाओं पर नियंत्रण की मांग करता है।

- व्यापार और निवेश पर जोर: राज्यों को नीतिगत अड़चनों को कम करने, पुराने कानूनों को निरस्त करने और निवेशक-अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नीति आयोग को वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए 'निवेश-अनुकूल चार्टर' तैयार करने का काम सौंपा गया था।

- सुरक्षा तैयारियाँ: प्रधानमंत्री ने दीर्घकालिक सुरक्षा तैयारियों और आधुनिक नागरिक सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया। पाकिस्तान में आतंकी ढाँचे को नष्ट करने के उद्देश्य से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को उपस्थित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सर्वसम्मति से समर्थन मिला।

- आर्थिक एवं औद्योगिक विकास: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 5 वर्षों में अपने GSDP को दोगुना करने और प्रति व्यक्ति आय को दस गुना बढ़ाने के लिए 3T मॉडल (प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, परिवर्तन) पेश किया। आंध्र प्रदेश ने जीडीपी वृद्धि और एआई-संचालित शासन के लिए उप-समूह बनाने का सुझाव दिया।

- सतत विकास और सामाजिक सुधार: वैश्विक मानक वाले पर्यटन स्थलों (प्रत्येक राज्य में एक), हरित ऊर्जा पहल, टियर 2/3 शहरों पर शहरी नियोजन फोकस, तथा महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया गया।

अतिरिक्त विवरण

- सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में नीति आयोग की भूमिका:

- मजबूत प्रतिस्पर्धी संघवाद: राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक और आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) जैसे डेटा-संचालित सूचकांकों के माध्यम से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।

- उन्नत सहकारी संघवाद: यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सेतु का काम करता है, तथा टीम इंडिया हब जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है।

- शासन एवं नीति परामर्श: केवल वित्तीय आवंटन के बजाय नीति परामर्श पर ध्यान केंद्रित करना, राज्य परिवर्तन संस्थान (एसआईटी) की स्थापना में राज्यों को सहायता प्रदान करना।

- क्षेत्रीय एवं अंतर-क्षेत्रीय सामाजिक हस्तक्षेप: असमानताओं को दूर करने के लिए पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम और पोषण अभियान जैसी पहलों का नेतृत्व करना।

- डिजिटल परिवर्तन: अटल नवाचार मिशन और राष्ट्रीय डेटा एवं विश्लेषण प्लेटफार्म (एनडीएपी) के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना।

- सहकारी संघवाद को आगे बढ़ाने में प्रमुख चुनौतियाँ:

- संघीय संवाद का अभाव: नीति आयोग की सीमित बैठकें और जीएसटी परिषद की बैठकों में देरी के कारण नीतिगत गतिरोध उत्पन्न हो रहा है।

- संघवाद को कमजोर करना: केंद्र का वित्तीय लाभ सहकारी संघवाद को कमजोर करता है, तथा इसे बयानबाजी तक सीमित कर देता है।

- अनुचित कर हस्तांतरण: राजकोषीय स्वायत्तता पर जीएसटी के प्रभाव के कारण राज्य कर हस्तांतरण में अधिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं।

- अंतर्राज्यीय असमानताएं: विकसित राज्य तेजी से विकास करते हैं, जिससे प्रवासन दबाव पैदा होता है और गरीब क्षेत्रों में विकास सीमित हो जाता है।

- जल एवं सीमा विवाद: कावेरी और यमुना जैसी नदियों पर चल रहे विवाद राजनीतिक तनाव पैदा करते हैं और किसानों को प्रभावित करते हैं।

- सहकारी संघवाद को मजबूत करने के उपाय:

- संस्थागत तंत्र को मजबूत करना: बैठकों को नियमित करना तथा सतत संवाद के लिए अंतर-राज्य परिषद को पुनर्जीवित करना।

- अधिक न्यायसंगत संसाधन साझाकरण: कर हस्तांतरण में वृद्धि की वकालत करें तथा पिछड़े राज्यों के लिए प्रदर्शन-आधारित अनुदान शुरू करें।

- राज्य-दर-राज्य साझेदारी: क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए परामर्श और पीपीपी निवेश को प्रोत्साहित करना।

- अंतर-राज्यीय जल समन्वय को बढ़ाना: बाध्यकारी नदी-बंटवारा समझौतों को लागू करना और जल प्रबंधन बुनियादी ढांचे में सुधार करना।

- दीर्घकालिक रणनीतिक योजना: प्रगति को सुगम बनाने के लिए राज्य और केंद्रीय योजनाओं को मापनीय लक्ष्यों और आवधिक समीक्षाओं के साथ संरेखित करें।

नीति आयोग की 10वीं बैठक में सहकारी संघवाद के महत्व और भारत की विकास यात्रा में लगातार आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। जबकि राज्य भागीदारी और निवेश सुधार जैसी पहल आशाजनक हैं, वास्तव में सहयोगात्मक 'टीम इंडिया' दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए निष्पक्ष राजकोषीय हस्तांतरण, नियमित संवाद और गैर-राजनीतिक शासन की आवश्यकता है। 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए इन अंतरालों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

गोवा ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की

चर्चा में क्यों?

30 मई, 2025 को 39वें राज्य दिवस समारोह के दौरान, गोवा को आधिकारिक तौर पर उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूरी तरह कार्यात्मक रूप से साक्षर घोषित किया गया। इस उपलब्धि ने गोवा को 95% कार्यात्मक साक्षरता के राष्ट्रीय मानक को पार करने वाला दूसरा भारतीय राज्य बना दिया, जो 2030 तक पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के लक्ष्य के अनुरूप है।

मुख्य बातें:

1. साक्षरता उपलब्धि:

- गोवा के आंतरिक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि राज्य ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2023-24 के 93.60% के आंकड़े को पार कर लिया है।

- यह उपलब्धि अंतर-विभागीय सहयोग, जन-आंदोलन और लक्षित आउटरीच प्रयासों के माध्यम से प्राप्त की गई।

2. सम्पूर्ण सरकार दृष्टिकोण:

- पंचायत, नगरपालिका प्रशासन, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, तथा योजना एवं सांख्यिकी सहित विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय।

- गैर-साक्षर लोगों की पहचान करना तथा साक्षरता मॉड्यूल में उनके नामांकन को सुगम बनाना।

3. सामुदायिक सहभागिता:

- स्वयंपूर्ण मित्रों ने जागरूकता अभियान चलाने और विद्यार्थियों के नामांकन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- प्रमाणन और शिक्षार्थी एकीकरण को सक्षम बनाने में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- अभियान की सफलता काफी हद तक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), स्थानीय प्रशासन और स्कूल प्रमुखों के प्रयासों के कारण थी।

उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में:

- लॉन्च: 2022 (2022-27 की अवधि के लिए)

- प्रकार: केन्द्र प्रायोजित योजना

- लक्ष्य समूह: 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क, विशेष रूप से औपचारिक स्कूल प्रणाली से बाहर के निरक्षर लोग

- विज़न: जन-जन साक्षर (प्रत्येक नागरिक साक्षर), एनईपी 2020 और विकासशील भारत @2047 के अनुरूप

- आधार: कर्तव्य बोध (कर्तव्य की भावना) और स्वयंसेवा

- पांच प्रमुख घटक:

- आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता

- महत्वपूर्ण जीवन कौशल

- बुनियादी शिक्षा

- व्यावसायिक कौशल

- पढाई जारी रकना

अब तक की प्रगति:

- आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा (एफएलएनएटी) में 1.77 करोड़ शिक्षार्थी शामिल हुए।

- 2.40 करोड़ शिक्षार्थी और 41 लाख स्वयंसेवी शिक्षक उल्लास ऐप पर पंजीकृत हैं।

संवैधानिक एवं नीतिगत संदर्भ:

- अनुच्छेद 21ए: 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है, तथा अप्रत्यक्ष रूप से आजीवन सीखने की आवश्यकता के रूप में वयस्क साक्षरता की आवश्यकता को सुदृढ़ करता है।

- निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 45, 46): विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने का आदेश देते हैं।

- एनईपी 2020: सार्वभौमिक साक्षरता और आजीवन शिक्षा को प्रमुख उद्देश्य के रूप में बढ़ावा दिया गया।

गोवा की उपलब्धि का महत्व:

- स्थानीयकृत दृष्टिकोण: गोवा की उपलब्धि स्थानीयकृत, स्वयंसेवक-संचालित और प्रौद्योगिकी-समर्थित साक्षरता अभियानों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करती है।

- स्केलेबल मॉडल: यह सफलता अन्य राज्यों में समुदाय-नेतृत्व वाली वयस्क शिक्षा पहल के लिए एक स्केलेबल मॉडल प्रदान करती है।

- राज्यों की भूमिका: सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) और एनईपी लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया गया है।

- समावेशी विकास: समावेशी विकास को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से वंचित वयस्कों जैसे हाशिए पर पड़े समूहों के लिए।

आगामी चुनौतियाँ (अन्य राज्यों के लिए):

- वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों में पढ़ाई छोड़ने की उच्च दर एक बड़ी चुनौती है।

- दूरदराज के क्षेत्रों में कम डिजिटल साक्षरता, उल्लास ऐप जैसे प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफार्मों की प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

- कार्यात्मक साक्षरता के स्तर की निगरानी और मूल्यांकन अक्सर कमजोर या असंगत होता है, जिससे प्रगति का सटीक आकलन करना मुश्किल हो जाता है।

- साक्षरता कार्यक्रमों की गति बनाए रखने के लिए स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन और प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- गोवा के सफल मॉडल को अन्य राज्यों में भी दोहराया जाएगा तथा स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट अनुकूलन सुनिश्चित किया जाएगा।

- विविध जनसंख्या तक पहुंचने के लिए उल्लास ऐप के माध्यम से डिजिटल पहुंच और बहुभाषी सामग्री सुनिश्चित करना।

- टिकाऊ और दीर्घकालिक साक्षरता अभियान के लिए स्थानीय निकायों और नागरिक समाज संगठनों का लाभ उठाएं।

- कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और प्रमाणन तंत्र को बढ़ाना।

निष्कर्ष

उल्लास योजना के तहत कार्यात्मक साक्षरता में गोवा की उपलब्धि भारत के मानव पूंजी विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह एनईपी 2020 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में अंतर-विभागीय सहयोग, जमीनी स्तर पर लामबंदी और सामुदायिक भागीदारी की सफलता को उजागर करता है। जैसा कि भारत 2030 तक 100% साक्षरता के लिए प्रयास कर रहा है, गोवा समावेशी और एकीकृत साक्षरता शासन का एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करता है जिसका अन्य राज्य अनुकरण कर सकते हैं।

लद्दाख की भूमि, नौकरियों और संस्कृति के लिए नए नियम

हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख की भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य पिछले कुछ वर्षों में लद्दाख में नागरिक समाज द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करना है।

भारत के राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण (संशोधन) विनियमन 2025 को अधिसूचित किया, जिसमें लद्दाख में भूमि, नौकरियों और संस्कृति की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय शामिल हैं। ये उपाय जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन करते हैं और लद्दाख के विशिष्ट संदर्भ के अनुरूप हैं।

नये विनियमनों की मुख्य विशेषताएं

- निवास-आधारित नौकरी आरक्षण: विनियमन निवास के आधार पर नौकरी आरक्षण की एक प्रणाली शुरू करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्थानीय निवासियों को सरकारी रोजगार में प्राथमिकता मिले।

- स्थानीय भाषाओं को मान्यता: ये विनियमन लद्दाख की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हुए स्थानीय भाषाओं को मान्यता देते हैं और बढ़ावा देते हैं।

- सिविल सेवा भर्ती में स्पष्टता: ये विनियम सिविल सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया में प्रक्रियागत स्पष्टता प्रदान करते हैं, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।

नये विनियमों का विवरण

1. लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती (संशोधन) विनियमन 2025:

- लद्दाख में सरकारी पदों के लिए अधिवास की आवश्यकता लागू की गई।

- लद्दाख में निवास और शैक्षिक योग्यता सहित अधिवास मानदंड को परिभाषित करता है।

2. लद्दाख सिविल सेवा निवास प्रमाण पत्र नियम 2025:

- निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया की रूपरेखा दी गई है।

- तहसीलदार को जारीकर्ता प्राधिकारी तथा उपायुक्त को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

3. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण (संशोधन) विनियमन 2025:

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण को छोड़कर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़े समूहों के लिए कुल आरक्षण को 85% तक सीमित कर दिया गया है।

- इन आरक्षणों को लद्दाख में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों जैसे व्यावसायिक संस्थानों तक बढ़ाया गया है।

- इन कॉलेजों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए प्रवेश कोटा बढ़ाकर 85% कर दिया गया है।

- लद्दाख में सरकारी नौकरियों के लिए कुल आरक्षण 95% निर्धारित किया गया, जो देश में सबसे अधिक है।

4. लद्दाख राजभाषा विनियमन 2025:

- अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई।

- शिना, ब्रोक्सकाट, बाल्टी और लद्दाखी जैसी स्थानीय भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा देता है।

5. लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (संशोधन) विनियमन 2025:

- लेह और कारगिल के लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए एलएएचडीसी अधिनियम 1997 में संशोधन किया गया।

मौजूदा प्रावधानों से अंतर

2025 के नियम जम्मू-कश्मीर से लिए गए पिछले कानूनों से काफी अलग हैं। मुख्य अंतर इस प्रकार हैं:

- पहली बार अधिवास मानदंड का परिचय।

- स्थानीय नौकरी सुरक्षा और परिभाषित आरक्षण सीमा की स्थापना।

- कुल आरक्षण गणना से ईडब्ल्यूएस को बाहर रखा गया।

- लद्दाखी भाषाओं को आधिकारिक मान्यता और उनका महत्व।

नये नियमों का महत्व

नये नियम कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं:

- ये 2019 में जम्मू और कश्मीर से अलग होने के बाद से लद्दाख के लिए विशेष रूप से शासन और प्रशासनिक ढांचे को तैयार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया गया पहला व्यापक प्रयास है।

- निवास स्थान के मानदंड और भर्ती के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करके, ये नियम स्थानीय नौकरी आरक्षण की लंबे समय से चली आ रही मांगों को संबोधित करते हैं, जो इस क्षेत्र में विरोध आंदोलनों का केंद्र रहे हैं।

- भोटी और पुर्गी सहित स्थानीय भाषाओं को मान्यता देना तथा लद्दाखी और बाल्टी जैसी अल्पसंख्यक बोलियों को बढ़ावा देना, इन भाषाओं के सांस्कृतिक महत्व तथा स्थानीय पहचान को आकार देने में उनकी भूमिका की समझ को दर्शाता है।

लद्दाख में प्रमुख मांगें

लद्दाखी लोगों, खास तौर पर कारगिल और लेह में, के निरंतर प्रयासों के कारण सरकार ने 2023 में उनकी मांगों पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। इन मांगों में शामिल हैं:

- लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा: क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता और शासन प्रदान करना।

- विधान सभा का गठन: प्रतिनिधि शासन को सक्षम करने के लिए, क्योंकि लद्दाख वर्तमान में प्रत्यक्ष केंद्रीय शासन के अधीन है।

- छठी अनुसूची के अंतर्गत समावेशन: इससे स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से जनजातीय बहुल क्षेत्रों को विधायी और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाएगी।

- लोक सभा में दूसरी सीट और लोक सेवा आयोग की स्थापना: प्रतिनिधित्व और स्थानीय शासन को बढ़ाने के लिए।

ये मांगें लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) द्वारा संयुक्त रूप से रखी गई हैं।

लद्दाख के लिए नए नियमों की सीमाएँ

इन विनियमों के लागू होने के बावजूद, वे लद्दाख में नागरिक समाज संगठनों द्वारा उठाई गई व्यापक मांगों को पूरा करने में विफल रहे। इन सीमाओं में शामिल हैं:

- कोई संवैधानिक गारंटी नहीं: ये विनियमन अनुच्छेद 240 के तहत कार्यकारी आदेश हैं और इनमें छठी अनुसूची द्वारा प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षा का अभाव है, जिसके कारण इन्हें केंद्र द्वारा परिवर्तन या निरस्तीकरण के अधीन किया जा सकता है।

- भूमि स्वामित्व संबंधी कोई सुरक्षा उपाय नहीं: बाहरी लोगों के भूमि स्वामित्व पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिससे पारिस्थितिकी और जनसांख्यिकीय प्रभावों के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं।

- विधायी स्वायत्तता का अभाव: छठी अनुसूची के तहत कानून बनाने की शक्तियों के साथ स्थानीय विधानसभा या स्वायत्त परिषद की अनुपस्थिति, स्थानीय शासन को सीमित करती है।

- प्रतीकात्मक सांस्कृतिक संरक्षण: यद्यपि स्थानीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन उनके आधिकारिक या शैक्षिक उपयोग के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं है, जिससे सांस्कृतिक संरक्षण के प्रयास कमजोर हो रहे हैं।

- लघु अधिवास अवधि: 15 वर्ष की अधिवास अवधि को स्थानीय समुदायों द्वारा अपर्याप्त माना जाता है, तथा वे 30 वर्ष की लम्बी अवधि की वकालत करते हैं।

- पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का अभाव: इस क्षेत्र में जलवायु-संवेदनशील विकास से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं है।

- प्रतिनिधि राजनीति का अभाव: विधान सभा की मांग अभी भी अधूरी है, जिससे लद्दाख में कानून बनाने और शासन करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं बचे हैं।

लद्दाख का सामरिक महत्व

लद्दाख भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान रखता है, इन सभी देशों का भारत के साथ सीमा विवाद चल रहा है। हाल की घटनाओं से पता चला है कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही अक्सर सीमा मुद्दों के संबंध में अपने कार्यों का समन्वय करते हैं। इसलिए, भारत के लिए लद्दाखी क्षेत्र की भावनाओं और चिंताओं के प्रति चौकस रहना आवश्यक है, यह सुनिश्चित करना कि शासन प्रक्रिया में स्थानीय आवाज़ों को सुना और उनका सम्मान किया जाए।

|

3106 docs|1041 tests

|

FAQs on Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था): June 2025 UPSC Current Affairs - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. विश्वास-आधारित विनियमन क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? |  |

| 2. भारत में आपातकाल के दौरान क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थीं? |  |

| 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं? |  |

| 4. विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का महत्व क्या है? |  |

| 5. सहकारी संघवाद का अर्थ क्या है और नीति आयोग की दृष्टि में इसका क्या महत्व है? |  |