Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था): May 2025 UPSC Current Affairs | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

पंजाब-हरियाणा जल बंटवारा विवाद

चर्चा में क्यों?

जल बंटवारे को लेकर बढ़ते तनाव के बीच पंजाब के सभी राजनीतिक दल भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा हरियाणा को अतिरिक्त 4,500 क्यूसेक पानी आवंटित करने के फैसले का विरोध करने के लिए एक साथ आ गए हैं। विवाद की शुरुआत हरियाणा द्वारा पानी की आपूर्ति बढ़ाने की मांग से हुई, जिसका पंजाब ने जोरदार विरोध किया है।

चाबी छीनना

- 23 अप्रैल, 2025 को विवाद तब बढ़ गया जब हरियाणा ने भाखड़ा-नांगल परियोजना से अतिरिक्त 4,500 क्यूसेक पानी की मांग की।

- भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमपी) ने हरियाणा के अनुरोध के पक्ष में मतदान किया, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब ने इसका कड़ा विरोध किया।

- दोनों राज्य अब जल अधिकारों पर अपने-अपने दावों को सुरक्षित करने के लिए कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं।

अतिरिक्त विवरण

- गतिरोध का कारण: हरियाणा की 8,500 क्यूसेक पानी की मांग ने संघर्ष की शुरुआत की, जबकि पंजाब ने मामला बीबीएमपी को भेज दिया।

- बीबीएमपी मतदान परिणाम: बीबीएमपी बैठक के दौरान, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ने अतिरिक्त जल आवंटन का समर्थन किया, जबकि पंजाब ने इसका विरोध किया और अतिरिक्त स्लुइस गेट खोलने से इनकार कर दिया।

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 1910 के दशक में शुरू की गई भाखड़ा-नांगल परियोजना, स्वतंत्रता के बाद की एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना थी जिसका उद्देश्य नदी संसाधनों का प्रबंधन करना था।

- बीबीएमपी की भूमिका: बीबीएमपी सतलुज और ब्यास नदियों से संबंधित राज्यों को पानी के वितरण की देखरेख करता है और उपलब्धता और पूर्वानुमान के आधार पर सालाना पानी का हिस्सा आवंटित करता है।

- चालू वर्ष का जल आवंटन: इस वर्ष के लिए, बीबीएमपी ने पंजाब को 5.512 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) और हरियाणा को 2.987 एमएएफ आवंटित किया।

- पंजाब का दावा है कि हरियाणा ने पहले ही अपने निर्धारित लक्ष्य से 104% अधिक जल का उपयोग कर लिया है, जिससे उसके अपने भूजल स्तर में गिरावट को लेकर चिंता बढ़ गई है।

- हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब पर राजनीतिक पैंतरेबाजी का आरोप लगाया है तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है।

- विशेषज्ञ पीने की जरूरतों के लिए पानी के अस्थायी बंटवारे का सुझाव देते हैं, लेकिन इस बात पर जोर देते हैं कि निष्पक्षता के लिए राज्य कोटा बरकरार रहना चाहिए।

- चूंकि तनाव बढ़ता जा रहा है, दोनों राज्य संभावित कानूनी लड़ाइयों के लिए तैयारी कर रहे हैं, जबकि बीबीएमपी का निर्णय चल रहे जल विवाद में विवाद का केन्द्र बिन्दु बना हुआ है।

पंचायत उन्नति सूचकांक

चर्चा में क्यों?

भारत भर में पंचायती राज संस्थाओं के मूल्यांकन को बढ़ाने के लिए हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पहल का उद्देश्य 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों (जीपी) के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति को बढ़ावा देना है।

चाबी छीनना

- नीति आयोग और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित।

- जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण के साथ संरेखित करता है।

अतिरिक्त विवरण

- पंचायत उन्नति सूचकांक: पंचायतों के विकास का आकलन करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया एक बहु-डोमेन सूचकांक।

- यह पहल पंचायतों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए एक डेटा-संचालित ढांचा प्रदान करती है, तथा उन्हें उनके पीएआई स्कोर के आधार पर वर्गीकृत करती है।

- प्रदर्शन श्रेणियाँ: पंचायतों को उनके पीएआई स्कोर के आधार पर पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- अचीवर: 90 और उससे अधिक अंक

- अग्रणी: 75 से 90 से नीचे का स्कोर

- कलाकार: 60 से 75 से नीचे का स्कोर

- अभ्यर्थी: 40 से 60 से कम अंक

- शुरुआती: 40 से कम स्कोर

- परिचय के कारण:

- सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाना तथा 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

- विकास अंतराल की पहचान करने और लक्षित ग्रामीण विकास रणनीतियों को तैयार करने के लिए साक्ष्य-आधारित योजना को सुविधाजनक बनाता है।

- पंचायत गतिविधियों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देकर शासन को मजबूत बनाता है।

- एसडीजी स्थानीयकरण को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए नीति उपकरण के रूप में कार्य करता है।

- पीएआई 2.0 पोर्टल की विशेषताएं:

- संकेतकों को 516 से घटाकर 147 किया गया, जिससे फोकस और डेटा गुणवत्ता में वृद्धि हुई।

- बेहतर दक्षता के लिए 794 से 227 तक डेटा बिंदुओं को सुव्यवस्थित किया गया।

- मैन्युअल रिपोर्टिंग के बोझ को कम करने के लिए राष्ट्रीय पोर्टलों से डेटा का स्वतः एकीकरण।

- बेहतर दृश्य और उपयोगिता के लिए उन्नत डैशबोर्ड।

- सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत डेटा सत्यापन तंत्र।

- उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस डेटा प्रविष्टि और ट्रैकिंग को सरल बनाता है।

पीएआई पोर्टल न केवल विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत करता है बल्कि ग्रामीण विकास को संधारणीय लक्ष्यों के साथ जोड़ता है, जिससे वैश्विक रिपोर्टिंग के लिए भारत की क्षमता बढ़ती है। यह पहल पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है और सार्वजनिक स्कोरकार्ड डिस्प्ले के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, जिससे अंततः समतापूर्ण और समग्र ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है।

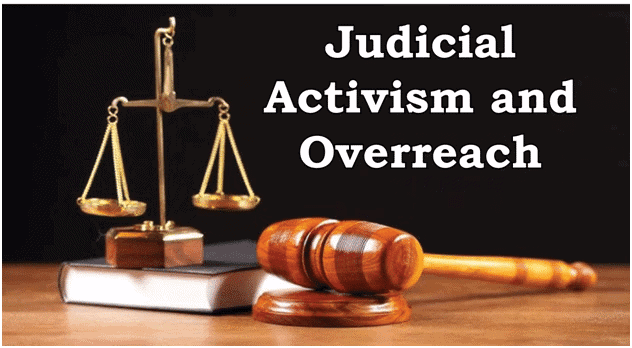

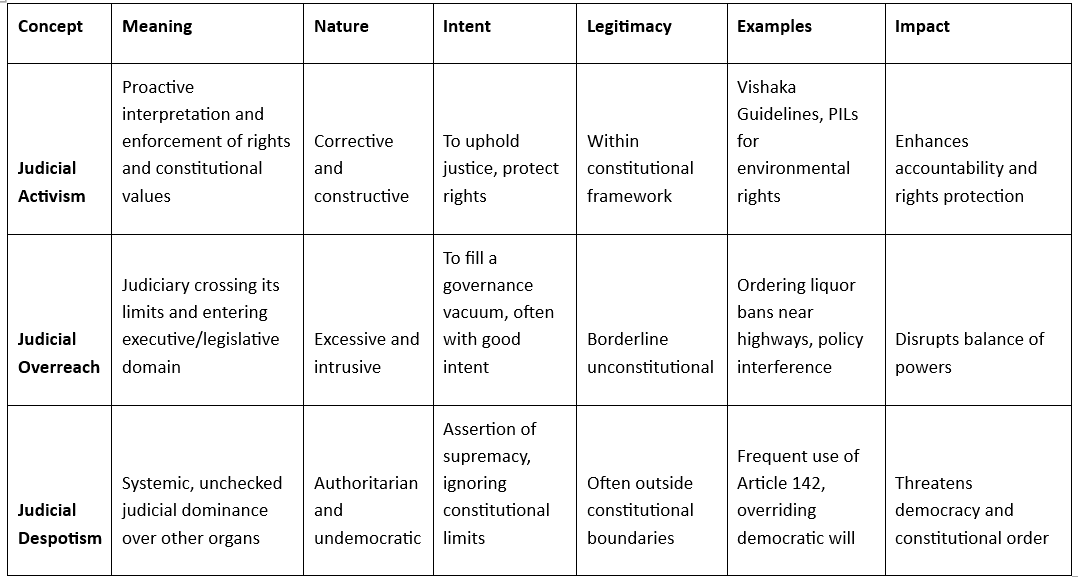

न्यायिक सक्रियता पर बहस

चर्चा में क्यों?

भारत में इस समय न्यायपालिका के बढ़ते प्रभाव को लेकर बहस चल रही है। 'न्यायिक निरंकुशता' के बारे में चिंताएं जताई गई हैं, जो इस दृष्टिकोण से टकराती है कि संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप करना महत्वपूर्ण है। हाल के निर्णयों ने शक्तियों के पृथक्करण और क्या न्यायपालिका ने अपने संवैधानिक अधिकार का अतिक्रमण किया है, के बारे में चर्चाओं को जन्म दिया है।

चाबी छीनना

- बहस न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच संतुलन पर केंद्रित है।

- न्यायिक निरंकुशता से तात्पर्य न्यायपालिका द्वारा अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करना तथा सरकार की अन्य शाखाओं को कमजोर करना है।

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने शक्तियों के पृथक्करण के संबंध में चिंताएं बढ़ा दी हैं।

अतिरिक्त विवरण

- न्यायिक निरंकुशता: यह शब्द उस परिदृश्य का वर्णन करता है जहां न्यायपालिका, विशेष रूप से उच्च न्यायालय, अत्यधिक या अनियंत्रित शक्ति का प्रयोग करते हैं, जो अक्सर अपने संवैधानिक जनादेश से अधिक होता है और विधायिका और कार्यपालिका की भूमिकाओं को कमजोर करता है।

- प्रमुख विशेषताऐं:

- अन्य अंगों में अतिक्रमण: न्यायालयों द्वारा संवैधानिक सीमाओं से परे जाकर कानून बनाना या प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप करना।

- असाधारण शक्तियों का बार-बार उपयोग: उदाहरण के लिए, स्पष्ट कानूनी समर्थन के बिना अनुच्छेद 142 का बार-बार प्रयोग।

- लोकतांत्रिक इच्छा का अतिक्रमण: जब अनिर्वाचित न्यायाधीश लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों द्वारा लिए गए निर्णयों को नकार देते हैं।

- जवाबदेही का अभाव: उच्च न्यायपालिका के पास न्यूनतम बाह्य जवाबदेही के साथ व्यापक शक्तियां होती हैं, जिसका दुरुपयोग होने पर अधिनायकवाद को बढ़ावा मिल सकता है।

- न्यायिक सक्रियता के उदाहरण:

- सर्वोच्च न्यायालय ने भीड़ द्वारा हत्या और बाबरी मस्जिद जैसे मामलों में व्यापक निर्देश जारी किए हैं।

- सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्यों को शराब की दुकानों को राष्ट्रीय राजमार्गों से दूर रखने का निर्देश दिया गया।

- भोपाल गैस त्रासदी (1989) के पीड़ितों के लिए मुआवजा प्रदान किया गया।

निष्कर्ष

भारत के संवैधानिक ढांचे की अखंडता को बनाए रखने के लिए न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच संतुलन बहुत ज़रूरी है। न्यायपालिका को जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपनी निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करे।

भारत में स्कूली शिक्षा की स्थिति

चर्चा में क्यों?

भारत में शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय प्रगति का एक महत्वपूर्ण चालक है, जो व्यक्तियों को आकार देती है और आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है। स्कूली शिक्षा सीखने की नींव रखती है, छात्रों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करती है। महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, इस क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए गुणवत्ता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए लक्षित समाधान की आवश्यकता है।

स्कूल शिक्षा की संरचना

- प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1-5): युवा शिक्षार्थियों को आगे की शिक्षा के लिए तैयार करने हेतु पढ़ने, लिखने और बुनियादी गणित जैसे आधारभूत कौशलों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

- उच्च प्राथमिक (कक्षा 6-8): ज्ञान और आलोचनात्मक सोच को गहरा करने के लिए विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और उन्नत गणित जैसे विषयों का परिचय दिया जाता है।

- माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9-10): छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, एक मजबूत शैक्षणिक आधार बनाने के लिए विशेष विषयों पर जोर देता है।

- वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा 11-12): कला, वाणिज्य और विज्ञान जैसे विषयों की पेशकश करता है, तथा छात्रों को उच्च शिक्षा या व्यावसायिक पथ की ओर मार्गदर्शन करता है।

स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयास

- शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009: 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, जिसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है।

- समग्र शिक्षा अभियान: स्कूल के बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण और सीखने के परिणामों में सुधार के लिए सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं को जोड़ता है।

- मध्याह्न भोजन योजना: सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने और कुपोषण दूर करने के लिए उन्हें निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराती है, जिससे प्रतिदिन लाखों बच्चे लाभान्वित होते हैं।

स्कूली शिक्षा में चुनौतियाँ

- खराब शिक्षण परिणाम: उच्च नामांकन के बावजूद, कई छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के साथ संघर्ष करते हैं। उदाहरण के लिए, सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ग्रेड 5 के छात्रों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत ग्रेड 2 की पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ सकता है।

- अपर्याप्त बुनियादी ढांचा: कई स्कूलों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, कक्षा-कक्ष, स्वच्छ शौचालय और सुरक्षित पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे छात्रों की उपस्थिति और पढ़ाई पर असर पड़ता है।

- उच्च ड्रॉपआउट दरें: आर्थिक दबाव, कम उम्र में विवाह और जागरूकता की कमी के कारण स्कूल छोड़ने की दर बढ़ जाती है, खास तौर पर लड़कियों के मामले में। उदाहरण के लिए, ग्रामीण लड़कियाँ अक्सर घर के कामों में हाथ बंटाने के लिए स्कूल छोड़ देती हैं।

भारत में उच्च शिक्षा

भारत में उच्च शिक्षा छात्रों को पेशेवर करियर के लिए तैयार करती है और शोध एवं नवाचार में योगदान देती है। हालांकि इस क्षेत्र का विस्तार हुआ है, लेकिन पहुंच और गुणवत्ता जैसे मुद्दे अभी भी बने हुए हैं, जिन्हें वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता है।

उच्च शिक्षा की संरचना

- विश्वविद्यालय: इसमें केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालय शामिल हैं, जो विविध शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थान हर साल हज़ारों छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं।

- कॉलेज: विश्वविद्यालयों से संबद्ध ये संस्थान कला, विज्ञान और वाणिज्य जैसे क्षेत्रों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

- तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थान: एआईसीटीई (इंजीनियरिंग) और एमसीआई (मेडिकल) जैसी संस्थाओं द्वारा विनियमित आईआईटी और एम्स जैसे संस्थान कुशल पेशेवर तैयार करते हैं।

उच्च शिक्षा में प्रमुख विकास

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020: बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देती है, सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है, और अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के लिए, एनईपी छात्रों को लचीले डिग्री संयोजनों को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है।

- डिजिटल प्लेटफॉर्म: स्वयं (SWAYAM) जैसी पहल ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करती है, और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी शैक्षिक संसाधनों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करती है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को लाभ मिलता है।

- कौशल विकास: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और पॉलिटेक्निक छात्रों को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित करते हैं, जिससे शिक्षा और नौकरी के अवसरों के बीच की खाई पाट जाती है।

उच्च शिक्षा में चुनौतियाँ

- सीमित पहुंच: ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के छात्रों को उच्च लागत और दूरदराज के क्षेत्रों में सीमित संस्थानों के कारण उच्च शिक्षा का खर्च वहन करने या उस तक पहुंचने में कठिनाई होती है।

- गुणवत्ता संबंधी मुद्दे: कई संस्थानों में योग्य संकाय और उचित मान्यता का अभाव है, जिससे डिग्री की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

- अनुसंधान संबंधी बाधाएं: अपर्याप्त वित्त पोषण और बुनियादी ढांचे के कारण अत्याधुनिक अनुसंधान में बाधा आती है, जिससे भारत का वैश्विक शैक्षणिक योगदान सीमित हो जाता है।

शिक्षा और मानव विकास

शिक्षा मानव विकास का एक प्रमुख स्तंभ है, जो व्यक्तियों को सशक्त बनाती है, असमानताओं को कम करती है और आर्थिक विकास को गति देती है। यह SDG 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) जैसे वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखित है और कई क्षेत्रों में भारत की प्रगति का समर्थन करती है।

मानव विकास में शिक्षा की भूमिका

- आर्थिक प्रगति: शिक्षित व्यक्ति कुशल कार्यबल में योगदान देते हैं, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। उदाहरण के लिए, आईटी पेशेवरों ने भारत के तकनीकी उद्योग के विकास को गति दी है।

- सामाजिक समानता: शिक्षा हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाती है, जाति और लिंग असमानताओं को कम करती है। एससी/एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति जैसे कार्यक्रम समावेशिता को बढ़ावा देते हैं।

- स्वास्थ्य जागरूकता: शिक्षित व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी जानकारीपूर्ण विकल्प चुनते हैं, जिससे जीवन प्रत्याशा में सुधार होता है और कुपोषण जैसी बीमारियों में कमी आती है।

शिक्षा में भारत की उपलब्धियां

- मानव विकास सूचकांक (एचडीआई): शिक्षा में सुधार ने भारत की एचडीआई रैंकिंग को बढ़ावा दिया है, जो बेहतर साक्षरता और स्कूल नामांकन दरों को दर्शाता है।

- लैंगिक समानता: बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे स्कूलों में लैंगिक अंतर कम होता है।

- वयस्क साक्षरता: साक्षर भारत जैसे कार्यक्रमों ने वयस्क साक्षरता दर में वृद्धि की है, जिससे वृद्ध जनसंख्या को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए सशक्त बनाया गया है।

शैक्षिक सुधार के लिए समाधान

- बुनियादी ढांचे में निवेश: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों जैसी सुविधाओं के साथ आधुनिक स्कूल और कॉलेज बनाएं।

- शिक्षक विकास: शिक्षण कौशल को बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हों।

- प्रौद्योगिकी एकीकरण: सभी छात्रों के लिए सुलभ शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल कक्षाओं और एडुरेव जैसे प्लेटफार्मों का विस्तार करना।

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी: बुनियादी ढांचे और शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए निजी संगठनों के साथ सहयोग करें।

- आजीवन शिक्षा: सभी आयु समूहों के लिए सतत शिक्षा का समर्थन करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास को बढ़ावा देना।

भारत में जाति जनगणना

चर्चा में क्यों?

जाति जनगणना जातिगत पहचान के बारे में डेटा एकत्र करती है ताकि उनकी सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को समझा जा सके, जिससे न्यायसंगत नीति निर्माण में सहायता मिलती है। हालांकि यह महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है, लेकिन यह चुनौतियों को भी जन्म देता है जिन्हें सावधानीपूर्वक लागू करने की आवश्यकता होती है।

जाति जनगणना और सर्वेक्षण को समझना

- जनगणना: जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक आंकड़े एकत्र करने के लिए हर 10 वर्ष में आयोजित की जाने वाली एक राष्ट्रीय प्रक्रिया, जो जनगणना अधिनियम, 1948 द्वारा शासित होती है।

- जाति जनगणना: इसमें विभिन्न जाति समूहों के वितरण और स्थिति का विश्लेषण करने के लिए जनगणना के दौरान जातिगत पहचान दर्ज करना शामिल है। ऐतिहासिक रूप से 1931 तक इसमें केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ही शामिल किया जाता था, लेकिन अब इसमें केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को ही शामिल किया जाता है।

- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी): जाति संबंधी आंकड़े एकत्र करने के लिए 2011 में आयोजित की गई, लेकिन सटीकता संबंधी चिंताओं के कारण इसे जारी नहीं किया गया।

- जाति सर्वेक्षण: स्थानीय नीति निर्धारण के लिए जाति संबंधी आंकड़े एकत्र करने हेतु राज्य के नेतृत्व में पहल (जैसे, बिहार, कर्नाटक), क्योंकि राज्य जनगणना नहीं कर सकते।

जनगणना, जाति जनगणना और जाति सर्वेक्षण के बीच अंतर

- कानूनी प्राधिकार: जनगणना, जनगणना अधिनियम, 1948 द्वारा समर्थित है; जाति जनगणना में विशिष्ट कानूनों का अभाव है; जाति सर्वेक्षणों को कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है।

- जातिगत आंकड़े एकत्र करना: जनगणना में एससी/एसटी आंकड़े शामिल हैं; एसईसीसी द्वारा 2011 में ओबीसी आंकड़े एकत्र किए गए (अप्रकाशित); सर्वेक्षणों में राज्य-विशिष्ट जातिगत आंकड़े एकत्र किए गए।

- डेटा गोपनीयता: जनगणना डेटा गोपनीय है; सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा का उपयोग कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाता है; सर्वेक्षण डेटा राज्य की नीतियों को सूचित करता है।

जाति जनगणना के लाभ

- डेटा-संचालित नीतियाँ: जाति-आधारित असमानताओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती हैं, जिससे लक्षित हस्तक्षेप संभव हो पाता है। उदाहरण के लिए, विशिष्ट जातियों के बीच शिक्षा के अंतर की पहचान करना।

- आरक्षण सुधार: आरक्षण नीतियों को समायोजित करने के लिए पुराने 1931 के आंकड़ों को अद्यतन किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ वास्तव में वंचित समूहों तक पहुंचे।

- प्रभावी कल्याणकारी योजनाएं: हाशिए पर पड़ी जातियों को संसाधन आवंटित करने में मदद करती हैं, जैसा कि बिहार के जाति सर्वेक्षण से पता चला है कि 22.6 मिलियन लोग खाद्य सब्सिडी से वंचित हैं।

- सामाजिक प्रासंगिकता: भारतीय समाज में जाति की भूमिका को दर्शाता है, तथा असमानताओं को दूर करने के लिए नीतियों में सहायता करता है।

- संवैधानिक समर्थन: अनुच्छेद 340 के अनुरूप, पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच को सशक्त बनाता है।

- आयोग के उद्देश्य: ओबीसी उप-वर्गीकरण के लिए एनसीबीसी और न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग जैसी संस्थाओं का समर्थन करना।

- अंतःविषयकता: सूक्ष्म नीतियों के लिए जाति, लिंग और क्षेत्र के बीच ओवरलैप को उजागर करना।

- मिथकों को तोड़ना: कर्नाटक में जातिगत जनसंख्या के बारे में दावों जैसी गलत धारणाओं को स्पष्ट करना, सटीक आंकड़ों को बढ़ावा देना।

- समुदायों को सशक्त बनाना: नई राजनीतिक पहचान को प्रोत्साहित करना, समावेशी प्रतिनिधित्व के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करना।

जाति जनगणना की चुनौतियाँ

- राजनीतिक हेरफेर: डेटा जाति-आधारित राजनीति को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि पार्टियां चुनावी लाभ के लिए इसका फायदा उठा सकती हैं।

- जातिगत पहचान को सुदृढ़ करना: जातिगत विभाजन को गहरा कर सकता है, जिससे राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

- आरक्षण की मांग: 50% आरक्षण सीमा को चुनौती देते हुए कोटा विस्तार की मांग को बढ़ावा मिल सकता है।

- तार्किक मुद्दे: जटिल जाति वर्गीकरण और क्षेत्रीय विविधताएं डेटा संग्रहण को जटिल बनाती हैं।

- एकरूपता का अभाव: राज्यों में जाति की अलग-अलग परिभाषाएं असंगतियां पैदा करती हैं।

- कलंकित होने का जोखिम: जाति का सार्वजनिक प्रकटीकरण भेदभाव को जन्म दे सकता है, जिससे ईमानदार प्रतिक्रियाएं हतोत्साहित हो सकती हैं।

जाति जनगणना के लिए आगे का रास्ता

- मानकीकृत श्रेणियाँ: क्षेत्रीय नामकरण मतभेदों को दूर करने के लिए विशेषज्ञ इनपुट के साथ एक एकीकृत जाति सूची बनाएं।

- गणनाकार प्रशिक्षण: जाति संबंधी आंकड़ों को संवेदनशीलता से संभालने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, ताकि स्वैच्छिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

- डेटा सटीकता: विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए समुदायों को शामिल करें और डेटा को सत्यापित करें।

- जन जागरूकता: गोपनीयता संबंधी चिंताओं को कम करने और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जनगणना के उद्देश्य के बारे में नागरिकों को शिक्षित करें।

- डेटा संरक्षण: जाति संबंधी डेटा के दुरुपयोग से सुरक्षा के लिए सख्त कानून लागू करें।

- राजनीतिक दुरुपयोग को रोकें: यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय निर्धारित करें कि डेटा समावेशी विकास का समर्थन करता है, विभाजन का नहीं।

निजी सदस्यों के विधेयक (पीएमबी) को पुनर्जीवित करना

चर्चा में क्यों?

निजी सदस्यों के विधेयक (पीएमबी) गैर-मंत्री सांसदों को विविध दृष्टिकोणों को दर्शाते हुए कानून प्रस्तावित करने की अनुमति देते हैं। संसदीय चर्चाओं में उनकी गिरावट लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए सुधारों की आवश्यकता को उजागर करती है।

निजी सदस्यों के विधेयक को समझना

- परिभाषा: गैर-मंत्री सांसदों द्वारा प्रस्तुत विधेयक, जो व्यक्तिगत या निर्वाचन क्षेत्र से प्रेरित विचारों को प्रतिबिम्बित करते हैं।

- प्रक्रिया: शुक्रवार को पेश किया जाता है, सरकारी विधेयकों के समान विधायी प्रक्रिया का पालन करते हुए - पढ़ना, चर्चा, मतदान और राष्ट्रपति की स्वीकृति।

- वर्तमान स्थिति: 1947 से अब तक केवल 14 पीएमबी पारित हुए हैं; 1970 के बाद से कोई भी नहीं। 2024 में, 64 पीएमबी पेश किए गए, लेकिन किसी पर चर्चा नहीं हुई।

पीएमबी का महत्व

- डेमोक्रेटिक वॉयस: सांसदों को विशिष्ट मुद्दों पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है, जैसे कि कार्य-जीवन संतुलन के लिए सुप्रिया सुले का "राइट टू डिस्कनेक्ट" विधेयक।

- नीतिगत नवाचार: सरकारी कानूनों को प्रेरित करता है, उदाहरण के लिए, तिरुचि शिवा के ट्रांसजेंडर अधिकार विधेयक के परिणामस्वरूप 2019 अधिनियम बना।

- सत्तारूढ़ दल की स्वतंत्रता: सत्तारूढ़ सांसदों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल जैसे स्वतंत्र विचारों का प्रस्ताव करने में सक्षम बनाता है।

- संसदीय निगरानी: पार्टी लाइन से परे बहस को प्रोत्साहित करती है, लोकतंत्र को मजबूत करती है।

पीएमबी गिरावट के कारण

- सरकारी प्रभुत्व: सरकारी कार्य पीएमबी समय पर हावी हो जाते हैं, उदाहरण के लिए, 2024 में बजट चर्चाएँ।

- सत्र में व्यवधान: स्थगन से पी.एम.बी. पर चर्चा का समय कम हो जाता है, जिससे 2024 में दो शुक्रवारों का नुकसान होगा।

- दलबदल विरोधी कानून: सांसदों को पार्टी लाइन के विरुद्ध विधेयक प्रस्तावित करने से हतोत्साहित करता है।

- सांसदों की कम सहभागिता: कई सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के लिए शुक्रवार के सत्र में शामिल नहीं होते हैं।

- स्पीकर का नियंत्रण: मनमाना शेड्यूलिंग उपलब्ध सत्र समय के बावजूद पीएमबी चर्चाओं को सीमित कर देता है।

पीएमबी को पुनर्जीवित करने के लिए सुधार

- संरक्षित पी.एम.बी. समय: आपातकालीन स्थिति को छोड़कर शुक्रवार के स्लॉट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

- मध्य सप्ताह कार्यक्रम निर्धारण: बेहतर उपस्थिति के लिए पी.एम.बी. चर्चाओं को बुधवार को आयोजित करें।

- प्राथमिकता समिति: चर्चा के लिए प्रभावशाली पीएमबी को प्राथमिकता देने हेतु एक पैनल का गठन करें।

- विस्तारित समय: पीएमबी को समायोजित करने के लिए संसदीय सत्रों को लंबा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

- डिजिटल ट्रैकिंग: पीएमबी प्रगति की निगरानी के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाएं, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

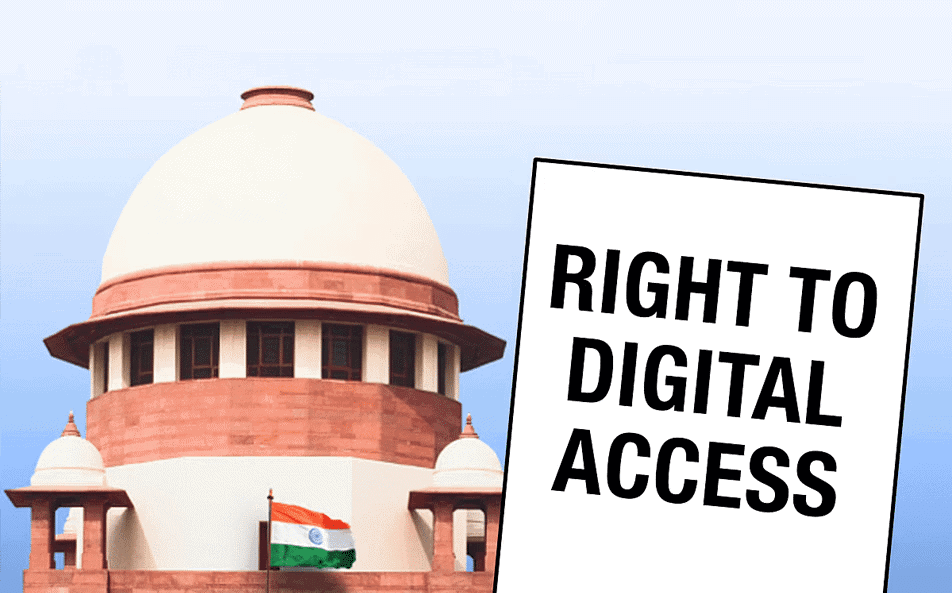

डिजिटल पहुंच एक मौलिक अधिकार है

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल पहुंच को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दी है, तथा सभी के लिए, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समूहों के लिए सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समावेशी डिजिटल प्रणालियों की आवश्यकता पर बल दिया है।

डिजिटल पहुंच पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- संवैधानिक अधिदेश: न्यायालय ने फैसला दिया कि राज्य को ई-गवर्नेंस और कल्याणकारी सेवाओं तक समावेशी डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए, जो सम्मानजनक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है।

- केवाईसी निर्देश: केवाईसी प्रक्रियाओं को सुलभ बनाने के लिए 20 दिशानिर्देश जारी किए गए, विशेष रूप से विकलांग और हाशिए पर पड़े समूहों के लोगों के लिए।

- संदर्भ: यह निर्णय एसिड अटैक सर्वाइवर्स और दृष्टिबाधित व्यक्तियों की याचिकाओं पर दिया गया, जो चेहरे की पहचान जैसी डिजिटल केवाईसी में बाधाओं का सामना कर रहे थे।

हाशिए पर पड़े समूहों के लिए चुनौतियाँ

- डिजिटल बाधाएं: विकलांग लोगों को दुर्गम डिजिटल उपकरणों से जूझना पड़ता है, जैसे, एसिड अटैक सर्वाइवर्स को छोड़कर चेहरे की पहचान करने वाली प्रणालियां।

- सेवाओं से बहिष्कार: डिजिटल केवाईसी पूरा करने में असमर्थता बैंकिंग और कल्याण तक पहुंच में बाधा डालती है, जिससे सामाजिक बहिष्कार गहराता है।

- डिजिटल विभाजन: ग्रामीण आबादी, वरिष्ठ नागरिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को खराब इंटरनेट और क्षेत्रीय भाषा की सामग्री की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

डिजिटल विभाजन को संबोधित करना

- संवैधानिक कर्तव्य: न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को पुनः परिभाषित करते हुए इसमें डिजिटल पहुंच को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और शासन के लिए आवश्यक माना।

- वास्तविक समानता: सभी नागरिकों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए समावेशी डिजिटल परिवर्तन पर जोर दिया गया।

- विशिष्ट बाधाएं: दुर्गम वेबसाइट और ऐप्स विकलांग लोगों के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव है।

समावेशी डिजिटल प्रणालियों की आवश्यकता

- सरकारी जिम्मेदारी: राज्य को संवैधानिक आदेशों के तहत, विशेष रूप से कमजोर समूहों के लिए, सार्वभौमिक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए।

- समानता पर प्रभाव: समावेशी डिजिटल प्रणालियाँ असमानताओं को कम करती हैं, तथा एडूरेव जैसे प्लेटफार्मों पर शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को सक्षम बनाती हैं।

- प्रणालीगत समावेशन: डिजिटल विभाजन को संबोधित करने से यह सुनिश्चित होता है कि हाशिए पर पड़े समूह शासन और कल्याण कार्यक्रमों में पूरी तरह से भाग लें।

लक्षित सुधारों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करके, भारत एक समावेशी शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर सकता है, न्यायसंगत नीतियों के लिए जातिगत आंकड़ों का लाभ उठा सकता है, लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए पीएमबी को पुनर्जीवित कर सकता है, और मौलिक अधिकार के रूप में डिजिटल पहुंच सुनिश्चित कर सकता है, जिससे अधिक न्यायसंगत और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|

FAQs on Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था): May 2025 UPSC Current Affairs - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. पंजाब-हरियाणा जल बंटवारा विवाद क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? |  |

| 2. पंचायत उन्नति सूचकांक क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? |  |

| 3. न्यायिक सक्रियता पर बहस क्यों महत्वपूर्ण है? |  |

| 4. भारत में स्कूली शिक्षा की स्थिति क्या है? |  |

| 5. भारत में जाति जनगणना का महत्व क्या है? |  |