Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था) Part 2: July 2025 UPSC Current Affairs | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

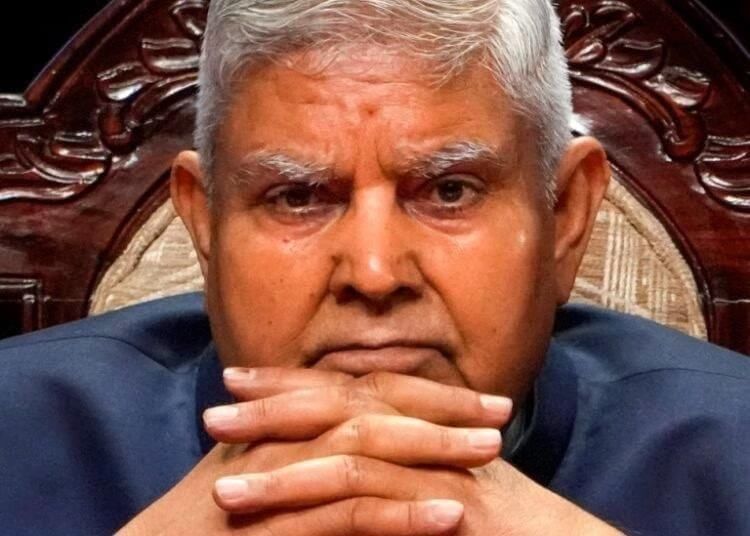

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया

चर्चा में क्यों?

एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए और चिकित्सीय सलाह के बाद, धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 67(ए) का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया । वे भारत के इतिहास में कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति हैं, इससे पहले वी.वी. गिरि और आर. वेंकटरमन ने भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था।

चाबी छीनना

- धनखड़ का इस्तीफा उनके कार्यकाल की समाप्ति से दो वर्ष पहले आया है, जो 2027 में समाप्त होने वाला था।

- इस्तीफे की प्रक्रिया सरल है, इसके लिए केवल राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना आवश्यक है।

- उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से रिक्त हुई जगह को भरने के लिए चुनाव होना आवश्यक है।

अतिरिक्त विवरण

- त्यागपत्र प्रक्रिया: संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार, उपराष्ट्रपति किसी भी समय राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है। स्वीकार किए जाने के बाद, त्यागपत्र बिना किसी और अनुमोदन के तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है।

- उत्तराधिकार: संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। अंतरिम रूप से, राज्यसभा के उपसभापति , वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह, सदन की अध्यक्षता करेंगे।

- चुनाव समय-सीमा: राष्ट्रपति पद के विपरीत, उपराष्ट्रपति पद के रिक्त पद को भरने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं है, लेकिन चुनाव "जितनी जल्दी हो सके" कराए जाने चाहिए। चुनाव आयोग समय-सीमा तय करने के लिए ज़िम्मेदार है।

- पात्रता मानदंड: उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तथा वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य होना चाहिए।

- चुनाव प्रक्रिया: उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। मतदान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान के माध्यम से होता है।

- नये उपराष्ट्रपति का कार्यकाल: नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने की तिथि से पूरे पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा, चाहे पूर्ववर्ती का शेष कार्यकाल कुछ भी हो।

- उपराष्ट्रपति भारत में दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक अस्थायी रूप से राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

स्लोवेनिया ने सहायता प्राप्त मृत्यु कानून को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, स्लोवेनिया ने सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति देने वाला कानून पारित किया है, जिससे वह उन देशों की बढ़ती संख्या में शामिल हो गया है जो असाध्य रूप से बीमार वयस्कों को असहनीय पीड़ा के बीच अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार देते हैं।

चाबी छीनना

- स्लोवेनिया अन्य देशों के साथ मिलकर सहायता प्राप्त मृत्यु को वैध बना रहा है।

- यह कानून असह्य पीड़ा झेल रहे असाध्य रोग से पीड़ित वयस्कों को लक्षित करता है।

अतिरिक्त विवरण

- भूगोल:स्लोवेनिया मध्य और दक्षिण-पूर्वी यूरोप में स्थित है, जिसकी सीमा चार देशों से लगती है:

- उत्तर में ऑस्ट्रियाई सीमा

- उत्तर-पूर्व में हंगरी की सीमा

- पश्चिम में इतालवी सीमा

- दक्षिण-पूर्व में क्रोएशियाई सीमा

- भूभाग:देश में अत्यधिक ऊंचाई वाला भूभाग है, जिसमें 40% से अधिक भूभाग पहाड़ी है, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

- यूरोपीय आल्प्स

- कार्स्टिक दीनारिक आल्प्स

- पैनोनियन और डैन्यूबियन तराई और पहाड़ियाँ

- भूमध्यसागरीय तट

- जलवायु: स्लोवेनिया के तट पर भूमध्यसागरीय जलवायु है तथा पूर्वी पठारों और घाटियों में हल्की से गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियाँ वाली महाद्वीपीय जलवायु है।

- प्राकृतिक संसाधन: प्रमुख संसाधनों में लिग्नाइट, सीसा, जस्ता, इमारती पत्थर, जल विद्युत और वन शामिल हैं।

- अर्थव्यवस्था: स्लोवेनिया एक विकसित बाजार अर्थव्यवस्था का दावा करता है जो मुख्य रूप से सेवाओं और व्यापार पर केंद्रित है, जिसमें ऑटोमोटिव पार्ट्स विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स और विद्युत उपकरण जैसे प्रमुख उद्योग शामिल हैं।

- नदियाँ: स्लोवेनिया की महत्वपूर्ण नदियों में ड्रावा और सावा शामिल हैं।

- राजधानी: स्लोवेनिया की राजधानी लुब्लियाना है।

संक्षेप में, सहायता प्राप्त मृत्यु पर स्लोवेनिया का नया कानून स्वास्थ्य देखभाल और मानवाधिकारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है, जो जीवन और मृत्यु के मामलों में व्यक्तिगत स्वायत्तता को मान्यता देने की दिशा में एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ)

चर्चा में क्यों?

इस वर्ष राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, क्योंकि इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए नकारात्मक स्कोरिंग की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि पिछले तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान पत्रिकाओं से शोध-पत्रों को उनके संबंधित उद्धरणों के साथ वापस ले लिया गया है।

चाबी छीनना

- एनआईआरएफ को भारत में शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और रैंकिंग करने के लिए 2015 में लॉन्च किया गया था।

- संस्थानों का मूल्यांकन निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया जाता है, जिनमें शिक्षण, सीखना और संसाधन, अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम, आउटरीच और समावेशिता, और धारणा शामिल हैं।

- हर साल एनआईआरएफ विभिन्न श्रेणियों में रैंकिंग जारी करता है, जिसमें समग्र, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, प्रबंधन आदि शामिल हैं।

- रैंकिंग प्रणाली संस्थानों को दो श्रेणियों में बांटती है: श्रेणी ए (राष्ट्रीय महत्व, राज्य विश्वविद्यालय, आदि) और श्रेणी बी (संबद्ध संस्थान)।

- एनआईआरएफ का उद्देश्य छात्रों को सूचित शैक्षिक विकल्प चुनने में मदद करना और संस्थानों को अपने मानकों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

अतिरिक्त विवरण

- हालिया घटनाक्रम: एनआईआरएफ 2024 रैंकिंग अगस्त 2024 में जारी की गई, जिसमें 6,500 से अधिक संस्थानों की भागीदारी में वृद्धि देखी गई, जो कि उद्घाटन वर्ष की तुलना में 86% की वृद्धि है।

- शीर्ष प्रदर्शक:

- आईआईटी मद्रास ने लगातार छह वर्षों (2019-2024) तक समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान बनाए रखा है।

- भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु लगातार नौवें वर्ष (2016-2024) विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष पर है।

- आईआईएम अहमदाबाद लगातार पांच वर्षों (2020-2024) से प्रबंधन के लिए प्रथम स्थान पर बना हुआ है।

- एम्स, नई दिल्ली लगातार सात वर्षों (2018-2024) से मेडिकल रैंकिंग में अग्रणी है।

- सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, चेन्नई लगातार तीन वर्षों से दंत चिकित्सा श्रेणी में शीर्ष पर है।

- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली लगातार दो वर्षों से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में अग्रणी रहा है।

- रैंकिंग पद्धति का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और गुणवत्ता सुधार को प्रोत्साहित करना है।

एनआईआरएफ का विकास जारी है, तथा इसमें नए उपाय लागू किए जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थान अपने शैक्षणिक और शोध प्रयासों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें।

पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में चीनी, नमक की लेबलिंग पर निर्देश

चर्चा में क्यों?

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों को समोसे, वड़ा पाव, कचौड़ी, पिज्जा और बर्गर जैसे लोकप्रिय भारतीय स्नैक्स में तेल और चीनी की मात्रा को प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आदेश दिया है। इस पहल का उद्देश्य कैफेटेरिया, लॉबी, मीटिंग रूम और यहाँ तक कि सरकारी स्टेशनरी पर भी यह जानकारी उपलब्ध कराकर अस्वास्थ्यकर भोजन के सेवन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

चाबी छीनना

- विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों में चीनी और तेल सामग्री प्रदर्शन बोर्ड लगाना।

- जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल का कार्यान्वयन।

- बेहतर आहार विकल्पों के लिए पोषण मूल्यों और उनके माप पर ध्यान केंद्रित करें।

- स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए चीनी और नमक के सेवन के लिए दिशानिर्देश।

अतिरिक्त विवरण

- स्वास्थ्य जागरूकता पहल: प्रस्ताव में स्कूलों, कार्यालयों और सार्वजनिक संस्थानों में डिस्प्ले बोर्ड लगाना शामिल है, ताकि रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों में छिपे वसा और शर्करा के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।

- गैर-संचारी रोग (एनसीडी): एनसीडी में वृद्धि, जो भारत में 66% से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है, विशेष रूप से 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रभावित करती है। सामान्य स्थितियों में हृदय रोग, मधुमेह, श्वसन संबंधी बीमारियां और कैंसर शामिल हैं।

- पोषण माप: भोजन के पोषक तत्वों का मान प्रयोगशाला विश्लेषण के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और प्रति 100 ग्राम प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कुल शर्करा, संतृप्त वसा और नमक की मात्रा का आकलन शामिल होता है।

- आहार संबंधी दिशानिर्देश: भारतीयों के लिए 2024 के आहार संबंधी दिशानिर्देश उच्च वसा, चीनी और नमक (एचएफएसएस) वाले खाद्य पदार्थों को वर्गीकृत करते हैं और विशेष रूप से बच्चों के बीच जागरूकता की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

- समग्र सिफारिशें: विश्व स्वास्थ्य संगठन कुपोषण और गैर-संचारी रोगों को रोकने के लिए संतुलित आहार की सलाह देता है, जिसमें वयस्कों और बच्चों के लिए विशिष्ट दैनिक सेवन की सिफारिशें शामिल हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के इन प्रयासों का उद्देश्य जन जागरूकता बढ़ाना तथा दृश्य अनुस्मारकों और दिशानिर्देशों के माध्यम से स्वस्थ भोजन विकल्पों को प्रोत्साहित करना है, जो कि ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया जैसी व्यापक स्वास्थ्य पहलों के साथ संरेखित है।

एनआईआरएफ 2024 से रैंकिंग में शोध वापसी पर दंड लगाएगा

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) ने घोषणा की है कि 2024 के रैंकिंग चक्र से, वह उच्च शिक्षण संस्थानों पर उन सभी शोध पत्रों के लिए नकारात्मक अंक लगाएगा जिन्हें पत्रिकाओं से वापस ले लिया गया है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय शिक्षा जगत में शैक्षणिक अखंडता को बनाए रखना और शोध परिणामों की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

चाबी छीनना

- एनआईआरएफ 2024 से वापस लिए गए शोध पत्रों के लिए संस्थानों को दंडित करना शुरू कर देगा।

- पिछले वर्ष के प्रत्याहरण के लिए अंकों में मामूली कटौती लागू होगी।

- 2025 और उसके बाद और अधिक कठोर दंड की उम्मीद है।

अतिरिक्त विवरण

- एनआईआरएफ अवलोकन: 2016 में शुरू किया गया, एनआईआरएफ पांच मुख्य मापदंडों के आधार पर भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करता है: शिक्षण, सीखना और संसाधन; अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास; स्नातक परिणाम; आउटरीच और समावेशिता; और धारणा।

- शोध वापसी: 2023 में, भारतीय संस्थानों में लगभग 300 शोध पत्र वापस ले लिए गए, मुख्य रूप से स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में सूचीबद्ध पत्रिकाओं से।

- दंड प्रणाली: 2024 में, वापसी की संख्या के आधार पर हल्का दंड लगाया जाएगा। 2025 से, विशेष रूप से गंभीर नैतिक उल्लंघनों के लिए कठोर दंड लागू किए जाएँगे।

- यूजीसी केयर की भूमिका: शैक्षणिक और अनुसंधान नैतिकता के लिए यूजीसी कंसोर्टियम विश्वसनीय पत्रिकाओं की सूची बनाए रखने और गुणवत्ता मूल्यांकन प्रक्रिया को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

- संस्थानों को अनुसंधान सत्यनिष्ठा कार्यालय स्थापित करने, सहकर्मी समीक्षा प्रक्रियाओं को बढ़ाने और सख्त प्रकाशन मानकों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

शोध वापस लेने पर दंड की व्यवस्था का उद्देश्य उच्च शिक्षा में जवाबदेही और गुणवत्ता को बढ़ावा देना है, जिससे भारत की वैश्विक शोध प्रतिष्ठा में सुधार हो सकेगा।

आवारा कुत्तों को भोजन: करुणा और सार्वजनिक सुरक्षा में संतुलन

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नोएडा की एक निवासी से जुड़े एक मामले पर सुनवाई की, जिसे अपनी हाउसिंग सोसाइटी के साझा क्षेत्र में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के कारण उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। अदालत ने सुझाव दिया कि जो लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाना चाहते हैं, उन्हें अपने घरों में ही ऐसा करने पर विचार करना चाहिए। यह घटना सामुदायिक कुत्तों को खाना खिलाने के बारे में चल रही कानूनी बहस को रेखांकित करती है, जो एक विवादास्पद मुद्दा है और जिसने संवैधानिक अधिकारों, नागरिक कर्तव्यों और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से संबंधित कई मुकदमों को जन्म दिया है।

चाबी छीनना

- सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी में आवारा कुत्तों के लिए जिम्मेदार भोजन व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

- सामुदायिक पशुओं के संबंध में पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए कानूनी ढांचे मौजूद हैं।

- यह मामला करुणापूर्ण कार्यों और साझा रहने वाले स्थानों में अन्य निवासियों के अधिकारों के बीच तनाव को उजागर करता है।

अतिरिक्त विवरण

- कानूनी संदर्भ: यह मामला तब सामने आया जब नोएडा की एक महिला ने अपनी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के अध्यक्ष द्वारा आवारा कुत्तों को खाना और पानी उपलब्ध कराने के लिए उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ने कुत्तों के लिए रखे गमलों को नष्ट कर दिया और नसबंदी किए गए कुत्तों को भी नुकसान पहुँचाया।

- पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023: ये नियम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत स्थापित किए गए थे , ताकि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नसबंदी और टीकाकरण के माध्यम से सड़क पर घूमने वाले कुत्तों की रक्षा की जा सके।

- सर्वोच्च न्यायालय का रुख: सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले व्यक्तियों के लिए पहले से मौजूद कानूनी संरक्षण को सुदृढ़ करते हुए कहा कि ऐसे कार्य तब तक दंडनीय नहीं हैं, जब तक कि वे सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित न करें या विशिष्ट कानूनों का उल्लंघन न करें।

- आहार संबंधी दिशानिर्देश: एबीसी नियमों के अनुसार, सामुदायिक पशुओं को भोजन अधिक भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर दिया जाना चाहिए और निर्धारित भोजन स्थलों को साफ-सुथरा रखा जाना चाहिए। व्यवधान को कम करने के लिए भोजन निर्धारित समय पर ही दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

आवारा कुत्तों को खाना खिलाना एक करुणा का कार्य है और विशिष्ट दिशानिर्देशों के तहत कानूनी रूप से संरक्षित है, लेकिन इस करुणा को सार्वजनिक सुरक्षा के साथ संतुलित करना बेहद ज़रूरी है। एबीसी नियम एक ऐसा ढाँचा प्रदान करते हैं जो सामुदायिक कुत्तों के साथ मानवीय व्यवहार की अनुमति देता है और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि साझा आवासीय स्थान सभी निवासियों के लिए व्यवस्थित और सुरक्षित रहें।

पायलटों का मानसिक स्वास्थ्य: कमरे में हाथी

चर्चा में क्यों?

12 जून, 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया बोइंग 787 दुर्घटना के संबंध में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद पायलट के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर ध्यान गया है।

चाबी छीनना

- पायलटों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे उड़ान सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।

- दीर्घकालिक तनाव, थकान और कलंक पायलटों में अनुपचारित मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में योगदान करते हैं।

- हाल के विनियामक उपायों और वैश्विक प्रथाओं से भारत में मानसिक स्वास्थ्य सहायता में सुधार हो सकता है।

अतिरिक्त विवरण

- लगातार तनाव और थकान: लंबे काम के घंटे, रात की शिफ्ट और बार-बार समय क्षेत्र बदलने से नींद की आदतें बिगड़ जाती हैं, जिससे थकान बढ़ जाती है। 2020 में यूरोपीय कॉकपिट एसोसिएशन द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि 60% से ज़्यादा पायलटों को उड़ानों के दौरान थकान से जुड़ी प्रदर्शन समस्याओं का सामना करना पड़ा।

- नींद की कमी: पायलटों को अक्सर अपरिचित वातावरण में ज़रूरत से ज़्यादा सोने की चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पर्याप्त नींद नहीं मिलती और मानसिक थकान होती है। 2009 में कोलगन एयर फ़्लाइट 3407 की दुर्घटना आंशिक रूप से अनियमित नींद के कारण हुई थकान के कारण हुई थी।

- अवसाद और आत्महत्या के विचार: अलगाव, तनाव और सहायता की कमी जैसे कारक पायलटों में अवसाद का कारण बन सकते हैं। 2015 में जर्मनविंग्स फ़्लाइट 9525 की दुर्घटना ने बिना निदान किए अवसाद के ख़तरों को उजागर किया।

- वित्तीय और कैरियर का दबाव: पायलट प्रशिक्षण से उत्पन्न वित्तीय बोझ, नौकरी की असुरक्षा और भावनात्मक संकट को COVID-19 महामारी ने और बढ़ा दिया है, जिससे एयरलाइन कर्मचारियों के बीच मनोवैज्ञानिक समस्याएं बढ़ गई हैं।

भारत में एयरलाइनों का विनियमन

- डीजीसीए (नागरिक विमानन महानिदेशालय): भारत में नागरिक विमानन का प्राथमिक नियामक, जो हवाई सुरक्षा, उड़ान योग्यता, लाइसेंसिंग और एयरलाइन परिचालन की देखरेख करता है।

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय: नागरिक उड्डयन में नीति निर्माण और समन्वय के लिए जिम्मेदार।

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई): हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करता है और हवाई नेविगेशन सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

- बीसीएएस (नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो): हवाई अड्डों और एयरलाइनों पर विमानन सुरक्षा मानकों को विनियमित करता है।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- डीजीसीए मानसिक स्वास्थ्य दिशानिर्देश (2021): डीजीसीए ने दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें एयरलाइनों को सहकर्मी सहायता कार्यक्रम (पीएसपी) लागू करने और गोपनीय मानसिक स्वास्थ्य आकलन करने की आवश्यकता है, जिससे पायलटों को नौकरी छूटने के डर के बिना तनाव या चिंता की रिपोर्ट करने की अनुमति मिल सके।

मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपनाई जाने वाली वैश्विक प्रथाएँ

- सहकर्मी सहायता कार्यक्रम (पीएसपी): जर्मनी के लुफ्थांसा कार्यक्रम के समान, शीघ्र हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करने के लिए गोपनीय सहकर्मी-नेतृत्व वाली परामर्श सेवाएं स्थापित करना।

- गैर-दंडात्मक चिकित्सा प्रकटीकरण नीतियां: पायलटों को अपना लाइसेंस खोने के जोखिम के बिना मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की स्वयं रिपोर्ट करने की अनुमति देना, उपचार के बाद सुरक्षित पुनर्एकीकरण सुनिश्चित करना, अमेरिकी एफएए के एचआईएमएस कार्यक्रम के समान।

- अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं जागरूकता: उड़ान कर्मचारियों के लिए नियमित मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा और तनाव प्रबंधन कार्यशालाएं शुरू करें, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के CASA में देखा गया है, जो पायलट प्रशिक्षण में मानसिक स्वास्थ्य मॉड्यूल को अनिवार्य बनाता है।

उड़ान सुरक्षा सुनिश्चित करने और विमानन उद्योग में कार्यरत लोगों की भलाई के लिए पायलटों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभावी प्रथाओं को अपनाकर और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति एक खुली संस्कृति को बढ़ावा देकर, महत्वपूर्ण सुधार किए जा सकते हैं।

सुरक्षित बंदरगाह सिद्धांत पर सरकार बनाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 79, जो सुरक्षित बंदरगाह सिद्धांत स्थापित करती है, के अपने विस्तारित उपयोग का बचाव किया है। यह सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) द्वारा सामग्री हटाने के तंत्र में कथित सरकारी अतिक्रमण के संबंध में एक कानूनी चुनौती के जवाब में आया है।

चाबी छीनना

- केंद्र का रुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मध्यस्थों के माध्यम से ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने से संबंधित है।

- यह मामला धारा 79, जो दायित्व से सुरक्षा प्रदान करती है, तथा धारा 69ए, जो विशिष्ट परिस्थितियों में विषय-वस्तु को अवरुद्ध करने की अनुमति देती है, के बीच तनाव को उजागर करता है।

अतिरिक्त विवरण

- धारा 79: यह धारा मध्यस्थों को तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए उत्तरदायित्व से बचाती है, लेकिन यदि वे निष्कासन नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहते हैं तो यह सुरक्षा समाप्त हो जाती है।

- धारा 69ए: सरकार को प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे विशिष्ट आधारों पर सामग्री को अवरुद्ध करने का अधिकार प्रदान करती है।

- एक्स का तर्क है कि सरकार धारा 79 का दुरुपयोग करके अवरोधन आदेश जारी कर रही है, जिसकी अनुमति केवल धारा 69ए के तहत दी जानी चाहिए, तथा सहयोग पोर्टल को "सेंसरशिप पोर्टल" करार दिया जा रहा है।

- केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के तहत विकसित सहयोग पोर्टल का उद्देश्य ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करना है। मार्च 2025 तक, प्रमुख तकनीकी कंपनियों सहित 38 मध्यस्थ इसमें शामिल हो चुके हैं, लेकिन एक्स ने कानूनी चिंताओं का हवाला देते हुए इनकार कर दिया है। सरकार इस विस्तारित विनियमन को यह तर्क देकर उचित ठहराती है कि सोशल मीडिया में इस्तेमाल किए जाने वाले एल्गोरिदम बिना किसी निगरानी के हानिकारक सामग्री को बढ़ावा देते हैं, जो संपादकीय नियंत्रण वाले पारंपरिक मीडिया से अलग है।

- संवैधानिक दृष्टिकोण से, यह बहस संविधान के अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उचित प्रतिबंधों के बीच संतुलन पर केंद्रित है। सरकार का तर्क है कि धारा 79 गैरकानूनी सामग्री से निपटने के लिए व्यापक कार्रवाई की अनुमति देती है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ संतुलित करने की आवश्यकता पर बल देती है।

- यह मामला सुरक्षित बंदरगाह सिद्धांत की सीमाओं, ऑनलाइन प्लेटफार्मों की जिम्मेदारियों और डिजिटल सामग्री को विनियमित करने में राज्य की भूमिका को स्पष्ट करने में एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास को चिह्नित करता है।

सुरक्षित आश्रय स्थल नहीं रहे: कार्यस्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में यौन हिंसा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक दुखद घटना घटी, जिसमें ओडिशा की एक 20 वर्षीय छात्रा ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों की अनदेखी के कारण खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। इसने निवारण तंत्रों, विशेष रूप से आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) की विफलताओं को उजागर किया, और शैक्षणिक एवं कार्यस्थल पर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई प्रणालियों की प्रभावशीलता पर चिंताएँ बढ़ा दीं।

चाबी छीनना

- कड़े कानूनों के बावजूद बढ़ती यौन हिंसा प्रणालीगत विफलताओं को दर्शाती है।

- आईसीसी का अपर्याप्त कार्यान्वयन समस्या को बढ़ाता है।

- सामाजिक कलंक और कम रिपोर्टिंग से सटीक अपराध आंकड़े प्राप्त करने में बाधा आती है।

- अधिकारों और रिपोर्टिंग तंत्र के बारे में जागरूकता की कमी इस समस्या को और बढ़ा देती है।

अतिरिक्त विवरण

- कानूनी तंत्रों का अपर्याप्त कार्यान्वयन: कई संस्थान या तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की स्थापना नहीं करते हैं या बिना प्रशिक्षित सदस्यों के ही उनका गठन कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अप्रभावी प्रतिक्रियाएँ सामने आती हैं। उदाहरण के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 2022 में अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2013 के POSH अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के बावजूद, भारत में 150 से ज़्यादा कॉलेजों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) का गठन नहीं किया है।

- संस्थागत उदासीनता और जवाबदेही का अभाव: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के तहत अनिवार्य ICCs अक्सर सक्रिय रूप से कार्य करने में विफल रहते हैं, जैसा कि ओडिशा की घटना से स्पष्ट है, जहां राज्य सरकार को कॉलेजों को 24 घंटे के भीतर ICCs का गठन करने के लिए बाध्य करना पड़ा था।

- कम रिपोर्टिंग और सामाजिक कलंक: प्रतिक्रिया का डर, पीड़िता को दोषी ठहराए जाने और कानूनी व्यवस्था में विश्वास की कमी के कारण कई महिलाएं अपराधों की रिपोर्ट दर्ज कराने से बचती हैं। एनसीआरबी 2022 के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराध के 445,256 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 की तुलना में 4% की वृद्धि दर्शाता है, और कई मामले दर्ज ही नहीं किए गए।

- जागरूकता और संवेदनशीलता का अभाव: अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला एसोसिएशन (एआईडीडब्ल्यूए) द्वारा 2023 में किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि ग्रामीण कॉलेजों में 60% से अधिक महिला छात्राएं आईसीसी के अस्तित्व से अनभिज्ञ थीं, जो अधिकारों और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं के संबंध में शिक्षा में महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है।

- आईसीसी की प्रभावशीलता विभिन्न संस्थानों में अलग-अलग होती है, और अक्सर उचित प्रशिक्षण और जागरूकता के अभाव के कारण सीमित होती है। 2013 के आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम जैसे कानूनी सुधार और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं का उद्देश्य इन मुद्दों का समाधान करना है, लेकिन इनका क्रियान्वयन असंगत बना हुआ है।

सुधार के लिए कदम

- आईसीसी दिशानिर्देशों का सख्ती से प्रवर्तन: आईसीसी का समय पर गठन और प्रशिक्षण सुनिश्चित करना, नियमित ऑडिट और गैर-अनुपालन के लिए दंड सुनिश्चित करना।

- पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणालियां: पक्षपात को कम करने के लिए समयबद्ध शिकायत समाधान तंत्र, सार्वजनिक रूप से सुलभ रिपोर्टिंग चैनल और तृतीय-पक्ष निरीक्षण स्थापित करना।

- पीड़ितों के लिए सुरक्षा और सहायता: गुमनामी और गैर-प्रतिशोध की गारंटी, तथा व्यवस्था में विश्वास बनाने के लिए शिकायतकर्ताओं के लिए परामर्श और कानूनी सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करना।

मेन्स PYQ

[UPSC 2017] क्या राष्ट्रीय महिला आयोग सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं के लिए रणनीति बनाने और उनसे निपटने में सक्षम है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए।

यह प्रश्न स्कूल और कॉलेज परिसरों या कार्यस्थलों जैसे अक्सर सुरक्षित माने जाने वाले स्थानों पर यौन हिंसा की चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करता है। यह प्रश्न सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की क्षमता के बारे में पूछकर संस्थागत तंत्र की प्रभावशीलता को सीधे तौर पर संबोधित करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने पति-पत्नी की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत को अदालती सबूत के तौर पर स्वीकार किया

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसके तहत पति-पत्नी के बीच गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत को तलाक के मामलों सहित वैवाहिक विवादों में स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।

चाबी छीनना

- सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले ने गुप्त रिकॉर्डिंग की स्वीकार्यता के संबंध में उच्च न्यायालय के पिछले फैसले को पलट दिया है।

- यह निर्णय निजता के अधिकार और वैवाहिक विवादों में निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के बीच संतुलन पर जोर देता है।

- कानूनी कार्यवाही में लैंगिक समानता और डिजिटल पहुंच पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं।

अतिरिक्त विवरण

- वैवाहिक विशेषाधिकार: भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के तहत संहिताबद्ध यह कानूनी अवधारणा, पति-पत्नी के बीच निजी संवादों की रक्षा करती है। इसके अनुसार, एक पति या पत्नी को विवाह के दौरान दूसरे द्वारा की गई बातचीत का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जब तक कि सहमति न हो या मामला स्वयं विवाहित व्यक्तियों के बीच न हो।

- दायरा और सीमाएँ: तलाक के मामलों में, पति-पत्नी क्रूरता या व्यभिचार जैसे आरोपों के लिए पुष्टिकारी सबूत पेश कर सकते हैं। हाल ही में, टेक्स्ट और रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी शामिल किए गए हैं, हालाँकि कुछ उच्च न्यायालय पहले गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण गुप्त रिकॉर्डिंग को स्वीकार करने में हिचकिचाते थे।

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: न्यायालय ने कहा कि गुप्त रिकॉर्डिंग तभी स्वीकार्य हैं जब वे प्रासंगिक और सत्यापन योग्य हों। यह निर्णय 1973 के एक रिश्वतखोरी मामले में स्थापित मिसाल से मेल खाता है, जो दर्शाता है कि ऐसी रिकॉर्डिंग "डिजिटल ईव्सड्रॉपर" की तरह काम करती हैं।

- गोपनीयता बनाम निष्पक्ष सुनवाई: यह फैसला गोपनीयता के बारे में सवाल उठाता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। न्यायाधीशों ने स्वीकार किया कि जब पति-पत्नी जासूसी का सहारा लेते हैं, तो यह रिश्ते में विश्वास के क्षरण को दर्शाता है।

- लैंगिक असमानताएं: मोबाइल लैंगिक अंतर रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास स्मार्टफोन होने की संभावना काफी कम है, जिससे उन मामलों में उन्हें नुकसान हो सकता है जहां डिजिटल साक्ष्य महत्वपूर्ण है।

- कानूनी और सामाजिक निहितार्थ: यह फैसला वैवाहिक विशेषाधिकार को नए सिरे से परिभाषित करता है, और निजता के बजाय वैवाहिक पवित्रता की सुरक्षा पर ज़ोर देता है। यह फैसला घरेलू रिश्तों में निगरानी की सीमाओं पर विधायी स्पष्टता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत की स्वीकार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारतीय वैवाहिक कानून में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह न्यायपालिका के आधुनिक वास्तविकताओं के साथ अनुकूलन को दर्शाता है, साथ ही कानूनी प्रक्रिया में निजता के मुद्दों, लैंगिक असमानताओं और नैतिक विचारों को संबोधित करने के महत्व को रेखांकित करता है।

बिहार में मतदाता सूची तैयार करने में मतदाताओं को शामिल न करना

चर्चा में क्यों?

बिहार में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से लाखों नागरिकों के मताधिकार से वंचित होने का ख़तरा पैदा हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा जून 2025 में घोषित इस संशोधन ने मतदान के अधिकार, जो लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए मूलभूत है, को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं।

चाबी छीनना

- एसआईआर की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह अपारदर्शी है तथा इसे जल्दबाजी में क्रियान्वित किया गया है, तथा यह संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन करता है।

- स्वीकार्य प्रमाण से सामान्यतः प्रयुक्त पहचान दस्तावेजों को बाहर रखने से मतदाताओं के लिए अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न होती हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधन प्रक्रिया और मतदाता अधिकारों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है।

अतिरिक्त विवरण

- मतदाता सूची संशोधन: यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि केवल पात्र मतदाताओं को ही शामिल किया जाए और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाएँ। हालाँकि, वर्तमान एसआईआर इसकी निष्पक्षता और वैधता के पालन पर संदेह पैदा करता है।

- मनमाना वर्गीकरण: ईसीआई की अधिसूचना में पहचान के 11 स्वीकार्य रूपों को सूचीबद्ध किया गया है, जबकि आधार और राशन कार्ड जैसे सामान्य दस्तावेजों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जिसका कोई तार्किक औचित्य नहीं है।

- न्यायिक निगरानी: सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है, क्योंकि दस्तावेज़ स्वीकृति के संबंध में अस्पष्टता के कारण मताधिकार से वंचित होने का खतरा है और इसके लिए तत्काल कानूनी स्पष्टता की आवश्यकता है।

बिहार में एसआईआर यह दर्शाता है कि चुनावी प्रक्रियाएँ लोकतांत्रिक भागीदारी को किस प्रकार महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं। मनमाने वर्गीकरण और बोझिल दस्तावेज़ी आवश्यकताओं से ग्रस्त, चुनाव आयोग का दृष्टिकोण नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने का खतरा पैदा करता है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह मतदान के अधिकार को एक मौलिक लोकतांत्रिक गारंटी के रूप में मान्यता दे और चुनावी प्रक्रिया में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करे।

भारत की भाषाई धर्मनिरपेक्षता का संरक्षण: संवैधानिक मूल्य और सांस्कृतिक एकता

चर्चा में क्यों?

भाषा-आधारित तनाव और सांस्कृतिक बहिष्कार की बढ़ती घटनाओं के बीच, भाषाई धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करना अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता की रक्षा और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाने के लिए यह आवश्यक है।

चाबी छीनना

- भारत की भाषाई विविधता धर्मनिरपेक्षता के ढांचे के तहत संरक्षित है।

- संविधान भाषाई बहुलता के लिए कई सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।

- यदि भाषा की राजनीति का उचित ढंग से समाधान नहीं किया गया तो यह सामाजिक विखंडन का कारण बन सकती है।

अतिरिक्त विवरण

- भाषाई धर्मनिरपेक्षता: भारतीय संदर्भ में, धर्मनिरपेक्षता धर्म से आगे बढ़कर सांस्कृतिक पहचान और लोकतांत्रिक सह-अस्तित्व के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में भाषा को भी शामिल करती है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, जो धर्म को राज्य से अलग करने पर केंद्रित है, के विपरीत, भारतीय धर्मनिरपेक्षता समावेशी बहुलवाद की वकालत करती है।

- संवैधानिक प्रावधान:भारतीय संविधान में कई अनुच्छेद हैं जो भाषाई विविधता को बनाए रखते हैं:

- अनुच्छेद 343: देवनागरी में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करता है, जबकि राज्यों को अपनी भाषाएं अपनाने की अनुमति देता है।

- आठवीं अनुसूची: इसमें 22 अनुसूचित भाषाएं शामिल हैं जिन्हें सरकार से मान्यता और विकास सहायता प्राप्त होती है।

- अनुच्छेद 29: नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भाषा भेदभाव का आधार न बने।

- राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा: आम धारणा के विपरीत, भारत की कोई निर्धारित राष्ट्रीय भाषा नहीं है। केंद्रीय स्तर पर हिंदी आधिकारिक भाषा है, लेकिन राज्य अपनी आधिकारिक भाषाओं में काम कर सकते हैं, जिससे एक विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है जो सद्भाव बनाए रखता है, लेकिन कभी-कभी क्षेत्रीय तनाव को भी जन्म देता है।

- भाषा की राजनीति: गैर-स्थानीय भाषियों के विरुद्ध हिंसा की हाल की घटनाएं भाषा-आधारित पहचान की राजनीति से उत्पन्न तनाव को उजागर करती हैं, जो सामाजिक एकता और भारत के संविधान के समावेशी लोकाचार को कमजोर कर सकती हैं।

- संस्थाओं की भूमिका: भाषाई धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना एक संवैधानिक और राजनीतिक दायित्व है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और शैक्षणिक संस्थानों को सहिष्णुता और अंतर-भाषाई समझ को बढ़ावा देना चाहिए।

- सम्मान का आह्वान: भारत में सामाजिक सद्भाव और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए बोलियों और मातृभाषाओं सहित सभी भाषाओं का सम्मान करना आवश्यक है।

निष्कर्षतः, सामाजिक समरसता बनाए रखने और एक समृद्ध लोकतांत्रिक समाज को बढ़ावा देने के लिए भारत की भाषाई धर्मनिरपेक्षता की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। भाषाई विविधता का सम्मान न केवल एक संवैधानिक आवश्यकता है, बल्कि एक नैतिक प्रतिबद्धता भी है जो भारतीय पहचान के ताने-बाने को मज़बूत करती है।

सभी किशोर संबंधों को अपराध मानने का मुद्दा

चर्चा में क्यों?

किशोरों की निजता के अधिकार के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का 2025 का सजा संबंधी निर्णय भारतीय न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है, जहां न्यायपालिका किशोर संबंधों के संदर्भ में एक कठोर कानूनी ढांचे की सीमाओं को संबोधित करती है।

चाबी छीनना

- यह मामला 14 वर्षीय लड़की और उसके 25 वर्षीय साथी से संबंधित था, जिसने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और किशोर कामुकता की वास्तविकताओं के बीच तनाव को उजागर किया।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की सीमाओं से परे न्याय पाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया, जिससे किशोरों के अधिकारों और कानूनी सुधार की आवश्यकता के बारे में व्यापक चर्चा शुरू हुई।

अतिरिक्त विवरण

- मामले की पृष्ठभूमि: लड़की की माँ ने आपराधिक मामला दर्ज कराया, जिसके कारण लड़की को संस्थागत कारावास का सामना करना पड़ा और बाद में कलंक के कारण वह भाग गई। लड़की के 18 साल का होने से पहले ही इस जोड़े ने शादी कर ली और एक बच्चा भी हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उस व्यक्ति को पॉक्सो के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

- कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला: उच्च न्यायालय ने 2022 में सामाजिक-आर्थिक संदर्भ का हवाला देते हुए सजा को उलट दिया, लेकिन किशोर कामुकता के संबंध में अपनी भाषा के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा।

- सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप: जन आक्रोश के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बहाल कर दिया, लेकिन सजा देने से परहेज किया, तथा महिला की भलाई का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

- न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सच्चा न्याय पुरुष को सजा न देने में निहित है, क्योंकि सजा का भार मुख्य रूप से युवती पर पड़ेगा।

- यह मामला सहमति से बने किशोर संबंधों से निपटने में पॉक्सो अधिनियम की उपयुक्तता पर चल रही बहस को उजागर करता है। यह सवाल उठाता है कि क्या यह कानून किशोरों की स्वतंत्रता और सहमति की जटिलताओं को पर्याप्त रूप से दर्शाता है, खासकर पितृसत्तात्मक और आर्थिक रूप से सीमित परिवेश में।

- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून कभी-कभी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जब वे मानवीय रिश्तों और किशोर विकास की जटिलताओं पर विचार नहीं करते।

गुरुग्राम का शहरी संकट - जलमग्न सड़कें और सार्वजनिक जीवन का पतन

चर्चा में क्यों?

गुरुग्राम में शहरी संकट, जो बार-बार आने वाली बाढ़ और अपर्याप्त नागरिक बुनियादी ढांचे की विशेषता है, महत्वपूर्ण सामाजिक-मनोवैज्ञानिक और शासन विफलताओं को उजागर करता है जो सार्वजनिक कल्याण और समावेशी शहरी नियोजन को प्रभावित करते हैं।

चाबी छीनना

- फॉर्च्यून 500 कंपनियों का केंद्र होने के बावजूद गुरुग्राम में हर साल शहरी बाढ़ और बुनियादी ढांचे की विफलता का सामना करना पड़ता है।

- शहर की शहरी योजना में लगातार ग्रामीण दृष्टिकोण प्रतिबिंबित होता है जो सार्वजनिक लाभ की अपेक्षा निजी लाभ को प्राथमिकता देता है।

- निजीकरण ने ऐतिहासिक रूप से शहरी विकास में लोक कल्याण संबंधी विचारों को बाहर रखा है।

- आधुनिक शहरी विकास अक्सर ग्रामीण विशिष्टता की नकल करते हैं, जिससे नागरिक जीवन कमजोर होता है।

अतिरिक्त विवरण

- बार-बार शहरी बाढ़: गुरुग्राम, जिसे "मिलेनियम सिटी" के रूप में जाना जाता है, मानसून के मौसम के दौरान गंभीर समस्याओं का सामना करता है, जो उच्च रियल एस्टेट अपेक्षाओं और बुनियादी नागरिक सुविधाओं की विफलता के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास को उजागर करता है।

- ग्रामीणवाद की निरंतरता: गुरुग्राम में नियोजन में गांव-स्तरीय जाति-केंद्रित दृष्टिकोण प्रतिबिंबित होता रहता है, जहां सार्वजनिक हित की अवधारणा को अक्सर निजी हितों के पक्ष में नजरअंदाज कर दिया जाता है।

- ऐतिहासिक संदर्भ: शहरी विकास का निजीकरण 1981 में दिल्ली भूमि एवं वित्त (डीएलएफ) निगम के साथ शुरू हुआ, जिसने बहिष्कार प्रथाओं का एक पैटर्न स्थापित किया जो आज भी जारी है।

- तकनीकी दुरुपयोग: यद्यपि डिजिटल उपकरणों का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाना है, लेकिन प्रायः निजी हितों की पूर्ति के लिए इनका दुरुपयोग किया जाता है, जिससे शासन परिदृश्य और अधिक जटिल हो जाता है।

गुरुग्राम के संकट से निपटने के लिए सामूहिक ज़िम्मेदारी और नागरिक भागीदारी की ओर बदलाव ज़रूरी है। सच्चे शहरी विकास के लिए व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के बजाय जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और साझा शहरी पहचान की भावना को बढ़ावा देना ज़रूरी है।

अस्पृश्यता के मामलों में कमी, लंबित मामलों में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 पर 2022 की वार्षिक रिपोर्ट, अस्पृश्यता से संबंधित अपराधों के पंजीकरण में उल्लेखनीय कमी को उजागर करती है और कानून प्रवर्तन में प्रणालीगत अक्षमताओं को उजागर करती है।

चाबी छीनना

- 2022 में पीसीआर अधिनियम के तहत केवल 13 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट को दर्शाता है।

- किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किसी भी क्षेत्र को “अस्पृश्यता-प्रवण” घोषित नहीं किया।

- अदालतों में 1,242 मामले लंबित थे , जिनमें से 31 निपटाए गए मामलों में से केवल 1 में दोषसिद्धि हुई ।

- इसके विपरीत, एससी/एसटी अधिनियम के तहत 62,501 मामले दर्ज किए गए, जो इसके बढ़ते प्रयोग को दर्शाता है।

- 18,936 अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, हालांकि कई प्रमुख राज्यों से आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

अतिरिक्त विवरण

- नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955: अनुच्छेद 17 के क्रियान्वयन हेतु अनुच्छेद 35 के अंतर्गत अधिनियमित, यह अधिनियम अस्पृश्यता को अपराध बनाता है। मूल रूप से इसका नाम अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 था, जिसे 1976 में पुनः नामित कर इसे और सशक्त बनाया गया।

- प्रमुख प्रावधान:

- क्षमा का कोई प्रावधान नहीं है; किसी भी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप चुनाव से अयोग्यता हो जाती है।

- दंड में 2 वर्ष तक का कारावास, 20,000 रुपये का जुर्माना या दोनों शामिल हैं।

- अस्पृश्यता के कारण अस्वीकार किये गये किसी भी अधिकार को अधिनियम के तहत नागरिक अधिकार माना जाता है।

- एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989: इस अधिनियम का उद्देश्य अत्याचारों पर अंकुश लगाना, पीड़ितों को संरक्षण और पुनर्वास प्रदान करना, विशेष न्यायालयों और पुलिस प्रकोष्ठों की स्थापना करना, तथा कमजोर एससी/एसटी व्यक्तियों को आत्मरक्षा के लिए आग्नेयास्त्रों की अनुमति देना है।

'अस्पृश्यता' को समझना और उसका उन्मूलन

- परिभाषा: अस्पृश्यता का तात्पर्य जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव से है, जो ऐतिहासिक रूप से कुछ समुदायों को सार्वजनिक, धार्मिक और सामाजिक स्थानों से बाहर रखता है।

- संवैधानिक सुरक्षा: भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर प्रतिबंध लगाता है।

- कानूनी स्थिति: अस्पृश्यता से उत्पन्न कोई भी विकलांगता अनुच्छेद 17 के तहत दंडनीय अपराध है।

- अधिकार की प्रकृति: अनुच्छेद 17 एक पूर्ण मौलिक अधिकार है, जिसमें कोई अपवाद नहीं है, तथा यह राज्य और निजी दोनों पर लागू होता है।

- परिभाषा का अभाव: संविधान या संबंधित कानून में "अस्पृश्यता" शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि इसे जाति-आधारित सामाजिक भेदभाव के रूप में समझा जाता है।

- भेदभाव का दायरा: अस्पृश्यता में सार्वजनिक उपयोगिताओं, पूजा स्थलों, सार्वजनिक सेवाओं, शिक्षा और बाजार सेवाओं तक पहुंच से वंचित करना शामिल है।

अस्पृश्यता से संबंधित विभिन्न निर्णय

- देवराजिया बनाम पद्मन्ना (1961): इस बात की पुनः पुष्टि की गई कि अनुच्छेद 17 का उद्देश्य जाति भेद के आधार पर अमानवीय व्यवहार को समाप्त करना है।

- कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा बालू इंगले (1993): न्यायालय ने अस्पृश्यता को गुलामी के बराबर माना तथा लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए जाति व्यवस्था के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया।

- भारत संघ बनाम पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (1982): न्यायालय ने कहा कि निजी व्यक्तियों द्वारा अनुच्छेद 17 के उल्लंघन के लिए राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

- भारत संघ बनाम सफाई कर्मचारी आंदोलन (2014): न्यायालय ने मैनुअल स्कैवेंजर्स और शुष्क शौचालय (निषेध) अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन को अनिवार्य कर दिया, तथा सीवर में होने वाली मौतों के पीड़ितों के परिवारों के लिए पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण और मुआवजे का निर्देश दिया।

राज्य विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रोफेसरशिप

चर्चा में क्यों?

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) ने सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों के ज्ञान का लाभ उठाने के लिए प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य उन राज्य विश्वविद्यालयों की मार्गदर्शन क्षमताओं को बढ़ाना है जो अपने शोध पारिस्थितिकी तंत्र का विकास कर रहे हैं।

चाबी छीनना

- यह कार्यक्रम राज्य विश्वविद्यालयों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों और उद्योग पेशेवरों की विशेषज्ञता का उपयोग करता है।

- इसका उद्देश्य त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी (पीएआईआर) कार्यक्रम के माध्यम से भारत के अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।

- हब और स्पोक मॉडल सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ाने के लिए शीर्ष स्तरीय संस्थानों को उभरते विश्वविद्यालयों से जोड़ता है।

अतिरिक्त विवरण

- हब और स्पोक मॉडल: इस मॉडल में हब शामिल हैं , जो शीर्ष रैंकिंग वाले संस्थान हैं (एनआईआरएफ के शीर्ष 25 में शामिल), और स्पोक , जिनमें सार्वजनिक विश्वविद्यालय और चुनिंदा एनआईटी/आईआईआईटी शामिल हैं। एक हब अधिकतम सात स्पोक को मार्गदर्शन दे सकता है।

- कार्यक्रम के लक्ष्य:इस पहल का उद्देश्य है:

- उभरते संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को मजबूत करना।

- उन्नत बुनियादी ढांचे और सर्वोत्तम प्रथाओं तक पहुंच में सुधार करना।

- ऐसे प्रभावशाली अनुसंधान को सुगम बनाना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो।

- संस्थाओं के बीच सहयोगात्मक नेटवर्क स्थापित करना।

- यह कार्यक्रम विश्व स्तरीय अनुसंधान और नवाचार क्षमताओं को विकसित करने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों में संरचित मार्गदर्शन की आवश्यकता को संबोधित करता है।

- पात्रता मानदंड: योग्य उम्मीदवारों में सेवानिवृत्त प्राध्यापक/वैज्ञानिक और अनुसंधान एवं नवाचार में सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले सक्रिय पेशेवर शामिल हैं। अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ), और भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे मेजबान विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक रूप से स्थानांतरित होने के इच्छुक हों।

पीएम प्रोफेसरशिप कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों को अनुभवी मार्गदर्शकों और संसाधनों से जोड़कर उनमें एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति विकसित करना है, जिससे अंततः भारत के समग्र अनुसंधान और विकास परिदृश्य में वृद्धि होगी।

धर्मनिरपेक्षता - पहले दिन से अंतर्निहित, 1976 में स्पष्ट

चर्चा में क्यों?

भारत में धर्मनिरपेक्षता की चर्चा अपने जटिल ऐतिहासिक संदर्भ और समकालीन समाज में निरंतर प्रासंगिकता के कारण प्रमुखता प्राप्त कर चुकी है। यह विमर्श शासन में धर्म की भूमिका, विशेष रूप से भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में, पर दार्शनिक बहसों पर आधारित है।

चाबी छीनना

- भारत में धर्मनिरपेक्षता एक अनूठा मॉडल है जो फ्रांसीसी और अमेरिकी दोनों व्याख्याओं से अलग है।

- जवाहरलाल नेहरू की धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि संगठित धर्म की तुलना में तर्कसंगत शासन पर जोर देती थी।

- भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष आदर्शों को शामिल किया गया है, हालांकि इस शब्द को स्पष्ट रूप से 1976 में ही शामिल किया गया था।

अतिरिक्त विवरण

- नेहरू का दृष्टिकोण: भारतीय धर्मनिरपेक्षता को आकार देने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, जवाहरलाल नेहरू ने संगठित धर्म की आलोचना की थी क्योंकि वह हठधर्मिता और अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। उन्होंने एक ऐसी धर्मनिरपेक्ष राजनीति की कल्पना की थी जहाँ धर्म शासन-प्रणाली को प्रभावित न करे।

- भारतीय धर्मनिरपेक्षता: फ़्रांसीसी धर्मनिरपेक्षता मॉडल के विपरीत, जो सख्त अलगाव की माँग करता है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य की तटस्थता बनाए रखते हुए धार्मिक बहुलवाद को स्थान देती है। यह मॉडल सभी धर्मों की स्वायत्तता सुनिश्चित करता है।

- ऐतिहासिक जड़ें: भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की जड़ें गहरी हैं, जैसा कि सम्राट अशोक के सभी धर्मों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने वाले शिलालेखों में देखा जा सकता है। 1928 की मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट और 1931 के कराची प्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज़ों ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की वकालत की।

- अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएँ: ब्रिटेन और आयरलैंड जैसे अन्य देशों में राजकीय धर्म तो हैं, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित है। पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश राजकीय धर्म का समर्थन करने के बावजूद अल्पसंख्यक अधिकारों को मान्यता देते हैं।

भारत में धर्मनिरपेक्षता का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि देश किस तरह की धर्मनिरपेक्षता का पालन करना चाहता है। हालाँकि पिछले मॉडलों की आलोचनाएँ मान्य हैं, लेकिन ख़तरा यह है कि उनकी जगह बहुसंख्यकवादी थोपे जाएँगे जो संवैधानिक सिद्धांतों और नैतिक शासन को कमज़ोर कर देंगे।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|

FAQs on Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था) Part 2: July 2025 UPSC Current Affairs - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का क्या कारण हो सकता है? |  |

| 2. स्लोवेनिया द्वारा सहायता प्राप्त मृत्यु कानून को मंजूरी देने का क्या महत्व है? |  |

| 3. राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) का उद्देश्य क्या है? |  |

| 4. पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में चीनी और नमक की लेबलिंग के निर्देशों का क्या महत्व है? |  |

| 5. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत को अदालती सबूत के रूप में स्वीकार करने का क्या प्रभाव हो सकता है? |  |