Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था) Part 3: July 2025 UPSC Current Affairs | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

राज्य सभा के लिए मनोनीत सदस्य

चर्चा में क्यों?

भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में चार व्यक्तियों-हर्षवर्धन श्रृंगला, उज्ज्वल निकम, सी. सदानंदन मास्टर और मीनाक्षी जैन को राज्यसभा के लिए नामित किया है।

चाबी छीनना

- राष्ट्रपति छह वर्ष की अवधि के लिए राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं।

- नामांकन विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करते हैं।

- नामांकन प्राधिकार भारत के संविधान से प्राप्त होता है।

अतिरिक्त विवरण

- संख्या और कार्यकाल: राष्ट्रपति राज्यसभा में छह वर्ष के कार्यकाल के लिए कुल 12 सदस्यों को नामित करता है।

- नामांकन का उद्देश्य: यह प्रावधान उन लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा में असाधारण योगदान दिया है।

- संवैधानिक आधार: इन नामांकनों का अधिकार संविधान की चौथी अनुसूची में, विशेष रूप से अनुच्छेद 4(1) और 80(2) के अंतर्गत पाया जाता है।

- संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 80(1)(ए): यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की अनुमति देता है।

- अनुच्छेद 80(3): निर्दिष्ट करता है कि नामांकित व्यक्ति के पास साहित्य, विज्ञान, कला या सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

- राज्य सभा की संरचना:

- कुल सदस्य संख्या 245 है: 233 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य।

- राज्य सभा एक स्थायी निकाय है, अर्थात यह भंग नहीं हो सकती।

- इसके एक तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिससे रिक्त सीटों के लिए चुनाव होते हैं।

- मनोनीत सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार:

- मनोनीत सदस्यों को सदन की कार्यवाही में समान अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।

- वे बहस, चर्चा और समिति के काम में भाग ले सकते हैं।

- मतदान अधिकार:

- मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते।

- हालाँकि, वे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं।

- राजनीतिक संबद्धता प्रावधान: अनुच्छेद 99 के अनुसार, मनोनीत सदस्यों के पास नामांकन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए छह महीने का समय होता है।

संक्षेप में, राज्य सभा के लिए सदस्यों का नामांकन विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान को मान्यता देने तथा विधायी प्रक्रिया में संतुलित प्रतिनिधित्व बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत में असमानता कम करने के सरकारी दावे: एक आलोचनात्मक विश्लेषण

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने हाल ही में विश्व बैंक के गरीबी और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट के 25.5 के गिनी सूचकांक का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत दुनिया के सबसे समान समाजों में से एक है। यह भारत को विश्व स्तर पर चौथा सबसे समान देश बनाता है। हालाँकि, इस दावे ने असमानता पर केंद्रित अर्थशास्त्रियों और शोधकर्ताओं की बहस और आलोचनाओं को जन्म दिया है।

चाबी छीनना

- गिनी सूचकांक एक सांख्यिकीय माप है जिसका उपयोग आय या संपत्ति में असमानता का आकलन करने के लिए किया जाता है।

- आलोचकों का तर्क है कि गिनी सूचकांक, विशेषकर जब उपभोग के आंकड़ों पर आधारित हो, असमानता की वास्तविक सीमा को कम करके दर्शाता है।

- गिनी सूचकांक के विकल्प, जैसे पाल्मा अनुपात और थील सूचकांक, असमानताओं की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

- असमानता के आंकड़ों की गलत व्याख्या से गलत नीतिगत निर्णय और सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है।

अतिरिक्त विवरण

- गिनी सूचकांक: यह गुणांक जनसंख्या के भीतर असमानता को मापता है। हालाँकि इसका उपयोग अक्सर आय या धन असमानता को मापने के लिए किया जाता है, लेकिन यह उपभोग असमानता को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है।

- उपभोग-आधारित गिनी में खामियां:

- वास्तविक असमानता का कम आकलन: उच्च आय वाले व्यक्ति ज़्यादा बचत करते हैं और कम उपभोग करते हैं, जिससे समानता का भ्रामक चित्रण होता है। उदाहरण के लिए, धन में भारी अंतर के बावजूद, खर्च सर्वेक्षणों में एक अरबपति एक मध्यम वर्गीय उपभोक्ता के समान दिखाई दे सकता है।

- खराब अंतर-देशीय तुलनात्मकता: भारत की उपभोग-आधारित गिनी अन्य देशों के आय-आधारित उपायों की तुलना में अधिक समान दिखाई दे सकती है, जैसे कि OECD, जो 62 की गिनी दिखाती है।

- सर्वेक्षण में कम भागीदारी: सर्वेक्षणों में अक्सर सबसे धनी व्यक्तियों की पहचान नहीं हो पाती, जिससे असमानता में उनके योगदान को कम करके आंका जाता है। उदाहरण के लिए, भागीदारी संबंधी समस्याओं के कारण सबसे धनी 1% लोगों की जानकारी गलत हो सकती है।

- विश्व असमानता डेटाबेस (WID): WID को अधिक विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि यह आय और संपत्ति कर के आंकड़ों का उपयोग करता है, और सर्वेक्षणों में अक्सर छूट जाने वाले शीर्ष आय वालों को शामिल करता है। उदाहरण के लिए, WID बताता है कि भारत का आय गिनी सूचकांक 2004 के 52 से बढ़कर 2023 में 62 हो गया है, जो बढ़ती असमानता को दर्शाता है।

- वैकल्पिक उपाय:

- पाल्मा अनुपात: यह अनुपात शीर्ष 10% की आय हिस्सेदारी की तुलना निचले 40% से करता है, जो आय असमानता का प्रत्यक्ष माप प्रदान करता है।

- थील सूचकांक: यह सूचकांक जनसंख्या समूहों के भीतर और उनके बीच असमानता को विघटित करता है, तथा असमानताओं का अधिक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

- असमानता को कम आंकने के नीतिगत जोखिम:

- गलत नीति डिजाइन: असमानता को कम आंकने से केवल विकास पर केंद्रित नीतियां बन सकती हैं, तथा हाशिए पर पड़े समूहों की जरूरतों की उपेक्षा हो सकती है।

- सामाजिक-आर्थिक अंतराल का विस्तार: वास्तविक असमानताओं को दूर करने में विफलता से धन का संकेन्द्रण बढ़ सकता है, जो विशेष रूप से निम्न जाति और महिला-प्रधान परिवारों को प्रभावित करेगा।

- सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता: असमानता की अनदेखी करने से जनता में असंतोष और अस्थिरता पैदा हो सकती है, जिससे संस्थाओं में विश्वास कम हो सकता है।

- कल्याणकारी योजनाओं का गलत लक्ष्यीकरण: असमानता के गलत मापन के कारण कल्याणकारी कार्यक्रमों में अपवर्जन संबंधी त्रुटियां हो सकती हैं, जिससे जरूरतमंद लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पाता।

इन मुद्दों के समाधान के लिए, उपभोग के आंकड़ों को आयकर रिकॉर्ड के साथ एकीकृत करके डेटा संग्रह विधियों में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा, व्यापक असमानता मापदंड अपनाने और समावेशी नीतिगत ढाँचे तैयार करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि हाशिए पर पड़े समूहों को उनकी ज़रूरत के अनुसार सहायता मिले, जिससे अंततः सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताएँ कम होंगी।

स्वायत्त जिला परिषदें (ADC)

चर्चा में क्यों?

मिजोरम के राज्यपाल ने लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्व में लगातार बदलाव के कारण चकमा स्वायत्त जिला परिषद (सीएडीसी) में राज्यपाल शासन लागू कर दिया है।

चाबी छीनना

- एडीसी भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्थापित स्थानीय स्वशासी निकाय हैं।

- वे मुख्य रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं।

- एडीसी का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने और स्थानीय मामलों को संचालित करने के लिए स्वायत्तता प्रदान करना है।

अतिरिक्त विवरण

- कानूनी आधार: एडीसी का गठन छठी अनुसूची में निर्दिष्ट संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया जाता है, जिसका अर्थ है कि वे राज्य के कानूनों से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

- परिषद संरचना: प्रत्येक ए.डी.सी. में अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 26 वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं तथा 4 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं।

- कार्यकाल: एडीसी का कार्यकाल उसकी स्थापना की तिथि से 5 वर्ष तक रहता है।

- अधिकार क्षेत्र: एडीसी के पास जनजातीय समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विधायी, कार्यकारी और सीमित न्यायिक शक्तियां होती हैं।

- कानूनों की प्रयोज्यता: राज्य और केंद्र सरकारों के कानून एडीसी क्षेत्राधिकार में स्वचालित रूप से लागू नहीं होते हैं, जब तक कि उन्हें स्पष्ट रूप से विस्तारित न किया जाए।

एडीसी की शक्तियां और कार्य

- कानून बनाने की शक्तियां: एडीसी भूमि प्रबंधन, कृषि और वन उपयोग (आरक्षित वनों को छोड़कर) के संबंध में कानून बना सकते हैं।

- प्रथागत नियम: वे उत्तराधिकार, विवाह, तलाक और सामाजिक रीति-रिवाजों से संबंधित मुद्दों को विनियमित कर सकते हैं, और पारंपरिक प्रमुखों और मुखियाओं की नियुक्ति कर सकते हैं।

- स्थानीय प्रशासन: एडीसी प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और बाजार विनियमन सहित आवश्यक सेवाओं की देखरेख करते हैं।

- न्यायिक कार्य: उन्हें जनजातीय सदस्यों से संबंधित सिविल और आपराधिक मामलों के लिए ग्राम न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, जिसमें पांच वर्ष तक की सजा देने का अधिकार है।

- व्यापार का विनियमन: एडीसी राज्यपाल की स्वीकृति के अधीन, गैर-आदिवासियों द्वारा व्यापार गतिविधियों और धन उधार देने को नियंत्रित कर सकते हैं।

- राजस्व स्रोत: एडीसी व्यवसायों, व्यापारों, पशुओं, वाहनों, बाजारों, नौकाओं और सड़कों तथा स्कूलों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर कर लगा सकते हैं।

स्वायत्तता और सीमाएँ

- स्वायत्तता की डिग्री: एडीसी को अपने निर्धारित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विधायी और प्रशासनिक स्वतंत्रता प्राप्त है।

- सामान्य कानूनों की अप्रयोज्यता: राज्य और केंद्रीय कानून केवल तभी लागू होते हैं जब राज्यपाल द्वारा निर्देशित किया जाता है, जिससे उनके स्वशासन को बनाए रखने में मदद मिलती है।

- राज्यपाल का निरीक्षण: राज्यपाल के पास परिषदों द्वारा लिए गए निर्णयों को अनुमोदित करने, संशोधित करने या रद्द करने का अधिकार रहता है।

- वित्तीय बाधाएं: एडीसी को अक्सर सीमित राजस्व सृजन से जूझना पड़ता है, जिससे उनकी विकासात्मक पहल प्रभावित होती है।

- प्रशासनिक चुनौतियाँ: नेतृत्व की अस्थिरता, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी और राज्य स्तरीय हस्तक्षेप जैसे मुद्दे परिषद के संचालन में बाधा डालते हैं।

निष्कर्षतः, स्वायत्त जिला परिषदें जनजातीय स्वशासन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनकी प्रभावशीलता और स्वायत्तता को सीमित करती हैं।

भारत और वैश्विक एआई दौड़ - रणनीतिक, लोकतांत्रिक शासन का आह्वान

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रतिस्पर्धा के एक नए युग का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि यूरोपीय संघ नियामक ढाँचे स्थापित कर रहा है। इस संदर्भ में, भारत वैश्विक एआई शासन में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति बनाना चाहता है। हालाँकि, एक मज़बूत और राजनीतिक रूप से समर्थित राष्ट्रीय एआई रणनीति के बिना, भारत की महत्वाकांक्षाएँ खंडित हो सकती हैं, जिससे वैश्विक मंच पर इसकी प्रासंगिकता खतरे में पड़ सकती है क्योंकि एआई से संबंधित शासन मानदंड लगातार विकसित हो रहे हैं।

चाबी छीनना

- भारत का लक्ष्य लोकतांत्रिक वैधता और डिजिटल क्षमताओं के माध्यम से एआई चर्चाओं में वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व करना है।

- 10,000 करोड़ रुपये के बजट वाले इंडियाएआई मिशन में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय रणनीति का अभाव है।

- भारत को संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कमजोर अनुसंधान एवं विकास आधार और एआई प्रशासन में समन्वय की कमी शामिल है।

अतिरिक्त विवरण

- भारत की रणनीतिक स्थिति: भारत अपनी लोकतांत्रिक वैधता और डिजिटल क्षमताओं का लाभ उठाकर एआई मंचों पर वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व करना चाहता है। यह महत्वाकांक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक एआई शासन व्यवस्था और अधिक परिभाषित होती जा रही है।

- शासन में कमी: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत वर्तमान में संचालित इंडियाएआई मिशन को औपचारिक अनुमोदन और राजनीतिक जनादेश का अभाव है, जिससे प्रभावी समन्वय में बाधा आ रही है।

- वैश्विक समकक्षों के साथ तुलना: अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के विपरीत, जिन्होंने रोडमैप और संस्थागत समर्थन के साथ औपचारिक एआई रणनीतियां स्थापित की हैं, भारत का दृष्टिकोण खंडित बना हुआ है।

- अनुसंधान और प्रतिभा की कमी: एआई-विशेषज्ञ पीएचडी की उल्लेखनीय कमी है और शिक्षा जगत और उद्योग के बीच खराब सहयोग है, जिससे प्रतिभा का पलायन हो रहा है।

- निजी क्षेत्र की सीमाएं: भारतीय आईटी क्षेत्र मुख्य रूप से नवाचार के बजाय सेवा प्रावधान पर ध्यान केंद्रित करता है, तथा आधारभूत एआई अनुसंधान में कम निवेश करता है।

- लोकतांत्रिक और संस्थागत कमियां: एआई पर द्विदलीय सहमति का अभाव और सीमित संसदीय भागीदारी एआई शासन नीतियों की वैधता और निरंतरता को कमजोर करती है।

निष्कर्षतः, एआई केवल एक तकनीकी प्रगति नहीं है; यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक समता और शासन को प्रभावित करने वाले एक गहन परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की युवा आबादी और डिजिटल बुनियादी ढाँचा महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन एक सुसंगत और लोकतांत्रिक रणनीति के बिना, देश वैश्विक एआई मानकों को प्रभावित करने का अवसर गँवा सकता है।

संचार मित्र योजना

चर्चा में क्यों?

दूरसंचार विभाग (DoT) ने हाल ही में इंजीनियरिंग छात्रों को डिजिटल एम्बेसडर के रूप में शामिल करने के लिए संचार मित्र योजना का विस्तार किया है। इस पहल का उद्देश्य दूरसंचार साक्षरता को बढ़ाना, डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देना और नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना है।

चाबी छीनना

- यह योजना भारत सरकार की एक पहल है।

- इसका उद्देश्य दूरसंचार संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए छात्र स्वयंसेवकों को "संचार मित्र" के रूप में शामिल करना है।

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों और दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संचार की खाई को पाटना है।

अतिरिक्त विवरण

- प्राथमिक उद्देश्य: दूरसंचार सेवाओं के सुरक्षित और सूचित उपयोग को बढ़ावा देने और भारत के डिजिटल परिवर्तन में सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए छात्र स्वयंसेवकों को शामिल करना।

- कार्यान्वयन स्थिति: प्रारंभ में चुनिंदा संस्थानों में शुरू की गई इस योजना को अब देशव्यापी स्तर पर लागू किया जा रहा है।

- लक्षित दर्शक: मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और तकनीकी पृष्ठभूमि के छात्रों को लक्षित करता है, जिसमें दूरसंचार, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

- स्वयंसेवकों का चयन: छात्रों का नामांकन दूरसंचार विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों और शैक्षणिक संस्थानों के परामर्श से किया जाएगा।

- प्रशिक्षण मॉड्यूल: स्वयंसेवकों को साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, ईएमएफ विकिरण संबंधी चिंताओं और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार को कवर करने वाले जमीनी स्तर के अभियानों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

- प्रशिक्षण संस्थान: प्रशिक्षण राष्ट्रीय संचार अकादमी-प्रौद्योगिकी (एनसीए-टी) और दूरसंचार विभाग के मीडिया विंग द्वारा आयोजित किया जाएगा।

- मुख्य स्तंभ: यह योजना तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है: कनेक्ट, एजुकेट और इनोवेट।

- तकनीकी जागरूकता संवर्धन: संचार मित्र 5G, 6G और AI जैसी उभरती दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगे।

- सामुदायिक आउटरीच: छात्र सूचित डिजिटल नागरिकता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समुदायों, गैर सरकारी संगठनों और स्कूलों के साथ जुड़ेंगे।

- रणनीतिक संरेखण: यह योजना भारत की "चार डी" शक्तियों के साथ संरेखित है: लोकतंत्र, जनसांख्यिकी, डिजिटलीकरण और वितरण।

यह पहल न केवल युवाओं को उनके समुदायों में सक्रिय भागीदार बनाकर उन्हें सशक्त बनाती है, बल्कि देश के समग्र डिजिटल परिदृश्य को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

महाराष्ट्र का 'शहरी माओवाद' विधेयक: प्रमुख चिंताएँ और आलोचनाएँ

चर्चा में क्यों?

महाराष्ट्र विधानसभा ने हाल ही में विशेष जन सुरक्षा विधेयक, 2024 पारित किया है, जिसका उद्देश्य 'शहरी माओवाद' और वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटना है। यह विधेयक सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने और कानून की अवज्ञा को बढ़ावा देने वाले कृत्यों को अपराध मानता है। एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय वह प्रावधान है जो दोषसिद्धि से पहले संपत्ति ज़ब्त करने की अनुमति देता है, जिससे अस्पष्ट परिभाषाओं और कानून प्रवर्तन द्वारा संभावित दुरुपयोग पर सवाल उठते हैं। यह विधेयक वर्तमान में विधान परिषद में अनुमोदन के लिए लंबित है और राज्यपाल की स्वीकृति का इंतजार कर रहा है।

चाबी छीनना

- यह विधेयक 'शहरी माओवाद' और वामपंथी उग्रवाद को लक्षित करता है।

- यह कानून दोषसिद्धि से पूर्व संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है, जिससे दुरुपयोग की चिंता बढ़ जाती है।

- यह कानून यूएपीए के अनुरूप बनाया गया है, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियों की परिभाषा का विस्तार किया गया है।

अतिरिक्त विवरण

- शहरी माओवाद: यह शब्द सीपीआई (माओवादी) द्वारा शहरी क्षेत्रों में छात्रों, पेशेवरों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को संगठित करके अपना प्रभाव बढ़ाने की रणनीति को संदर्भित करता है। इस रणनीति में गैर-सरकारी संगठन स्थापित करना, विरोध प्रदर्शन आयोजित करना और राज्य सत्ता को धीरे-धीरे कमज़ोर करने के लिए मीडिया अभियान चलाना शामिल है।

- प्रमुख तरीके: शहरी माओवादी सशस्त्र विद्रोही नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन पर विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने का आरोप लगाया जाता है, जैसे वित्तीय सहायता, कानूनी बचाव या संसाधन जुटाना।

- एसटीआईआर दस्तावेज: 2004 के भारतीय क्रांति की रणनीति और कार्यनीति (एसटीआईआर) दस्तावेज में ग्रामीण सशस्त्र संघर्षों को समर्थन देने, बुद्धिजीवियों को संगठित करने और राज्य विरोधी संगठनों के साथ गुप्त गठबंधन बनाने के लिए शहरी आधार स्थापित करने के उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है।

निष्कर्षतः, विशेष जन सुरक्षा विधेयक ने नागरिक स्वतंत्रता पर इसके प्रभावों और गैरकानूनी गतिविधियों की परिभाषा, विशेष रूप से शहरी माओवादी नेटवर्क के संदर्भ में, के बारे में एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। आलोचकों का तर्क है कि विधेयक में प्रयुक्त शब्दों की अस्पष्टता वैध असहमति और विरोध प्रदर्शनों के अपराधीकरण का कारण बन सकती है।

मताधिकार की रक्षा और संरक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को बिहार की मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड स्वीकार करने का निर्देश दिया। यह निर्णय भारतीय लोकतंत्र के एक मूलभूत घटक के रूप में मतदान के अधिकार के महत्व को रेखांकित करता है। कुछ पश्चिमी देशों के विपरीत, भारत ने शुरू से ही सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार दिया है।

चाबी छीनना

- सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में मताधिकार की सुरक्षा के महत्व पर बल दिया है।

- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता इसे कई अन्य देशों से अलग करती है।

भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को कैसे वास्तविकता बनाया

- संवैधानिक गारंटी: अनुच्छेद 326 सभी वयस्कों को, लिंग, जाति, धर्म, शिक्षा या संपत्ति की परवाह किए बिना, मताधिकार सुनिश्चित करता है। 1989 में 61वें संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

- कानूनी ढांचा:दो प्रमुख कानून इन अधिकारों का समर्थन करते हैं:

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 - मतदाता सूची तैयार करने के लिए।

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 - चुनावों को विनियमित करने और अपराधों से निपटने के लिए।

- प्रशासनिक नवाचार: 173 मिलियन बड़े पैमाने पर निरक्षर मतदाताओं को शामिल करने के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन द्वारा चुनाव चिन्ह पेश किए गए, जिससे मतदान प्रक्रिया सरल हो गई।

वैधानिक अधिकार और न्यायिक दृष्टिकोण

- भारत में, मतदान का अधिकार, मौलिक या संवैधानिक अधिकार के बजाय, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 के अंतर्गत एक वैधानिक अधिकार है।

- कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (2006) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने स्थापित किया कि मतदान एक वैधानिक अधिकार है। अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) मामले में इसकी पुष्टि की गई ।

- न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की असहमति ने मौलिक अधिकारों से संबंध का सुझाव दिया, लेकिन यह दृष्टिकोण मान्य नहीं हुआ।

सटीक मतदाता सूची का महत्व

- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए सटीक मतदाता सूची अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत को सुनिश्चित करती है ।

- निर्वाचन आयोग को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत इन सूचियों को नियमित रूप से अद्यतन करने का अधिकार है।

- चूक, डुप्लिकेट या अयोग्य प्रविष्टियों जैसी त्रुटियों के कारण प्रतिरूपण और मतदाता को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है।

साधारण निवासी और मतदाता पंजीकरण

- साधारण निवासी की परिभाषा: 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जो सामान्यतः किसी निर्वाचन क्षेत्र में रहता है, मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकता है। इससे अस्थायी प्रवास के बजाय वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित होती है।

- यह नियम धोखाधड़ीपूर्ण पंजीकरण को रोकने में मदद करता है और मतदाताओं को उनके निर्वाचन क्षेत्रों से जोड़े रखता है।

विशेष मतदाता श्रेणियाँ

- विदेश में कार्यरत सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों सहित सेवारत मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र उपलब्ध हैं।

- प्रवासी भारतीय जन प्रतिनिधि कानून की धारा 20ए के अंतर्गत पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से मतदान करना होगा।

बिहार में नागरिकता सत्यापन पर बहस

- बिहार की एसआईआर प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मुद्दा नागरिकता सत्यापन का है। लाल बाबू हुसैन बनाम ईआरओ (1995) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि मतदाताओं से नागरिकता का प्रमाण अनुचित रूप से नहीं मांगा जा सकता।

- पिछली मतदाता सूचियों का सम्मान किया जाना चाहिए, और चुनाव पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को निष्पक्ष प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जांच करनी चाहिए।

संक्षेप में, भारत में मताधिकार की रक्षा और संरक्षण लोकतांत्रिक अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सटीक मतदाता सूची और सभी मतदाताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयास, लोकतंत्र के एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में मताधिकार को बनाए रखने के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

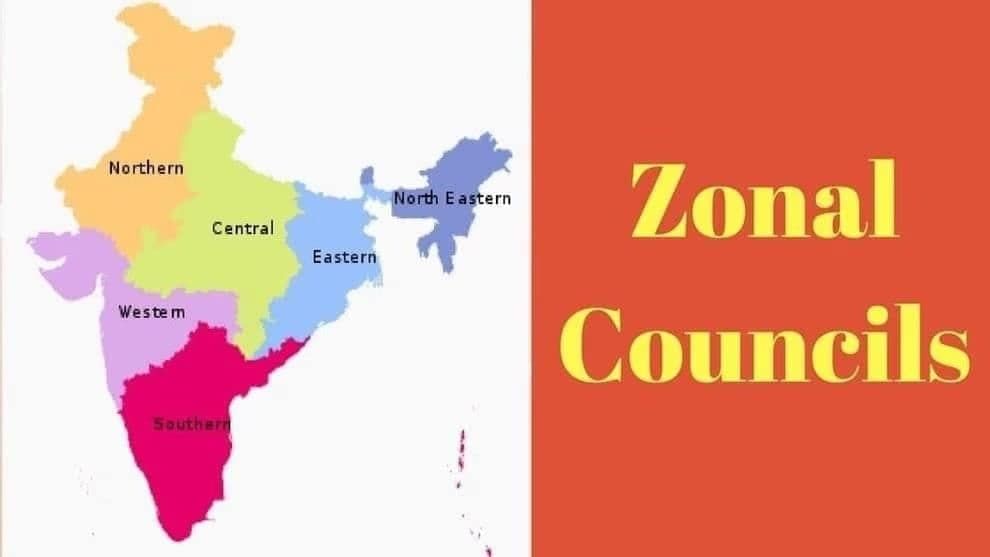

क्षेत्रीय परिषदें

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में चर्चा किए गए 83% मुद्दों का समाधान कर लिया गया है, जिससे अंतर-सरकारी सहयोग के मंच के रूप में उनकी प्रभावशीलता पर प्रकाश डाला गया।

चाबी छीनना

- क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय हैं।

- परिषदों का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है।

- भारत को पांच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी क्षेत्रीय परिषद है।

अतिरिक्त विवरण

- स्थापना: क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक हैं, संवैधानिक निकाय नहीं।

- ज़ोनिंग का आधार: ज़ोन प्राकृतिक विभाजन, सांस्कृतिक और भाषाई समानता, नदी प्रणालियों और सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर बनाए जाते हैं।

- क्षेत्रीय प्रभाग:

- उत्तरी क्षेत्रीय परिषद: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़।

- मध्य क्षेत्रीय परिषद: छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश।

- पूर्वी क्षेत्रीय परिषद: बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल।

- पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद: गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव।

- दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी।

- नोट: पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) एक अलग निकाय है जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और अन्य राज्य शामिल हैं।

- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश इसके सदस्य नहीं हैं, बल्कि विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।

इसमें संबंधित क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, और प्रत्येक राज्य द्वारा नामित अतिरिक्त मंत्री भी शामिल होते हैं। उपाध्यक्ष की भूमिका मुख्यमंत्रियों के बीच प्रतिवर्ष बदलती रहती है, और पूर्ण सत्र की तैयारी के लिए स्थायी समितियों का गठन किया जाता है।

कार्य और जिम्मेदारियाँ

- संवाद और आम सहमति निर्माण के माध्यम से अंतरराज्यीय और केंद्र-राज्य सहयोग को बढ़ावा देना।

- आर्थिक और सामाजिक नियोजन, सीमा विवाद, अंतर-राज्यीय परिवहन और भाषाई अल्पसंख्यक चिंताओं जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान दें।

- यद्यपि ये परिषदें सलाहकारी प्रकृति की हैं, तथापि ये विवाद समाधान और समन्वित नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

हालिया घटनाक्रम और महत्व

- 2018 में एनईसी में नेतृत्व परिवर्तन ने व्यापक एकीकरण के लिए एक संकेत दिया।

- मोदी सरकार के तहत, क्षेत्रीय परिषदें गतिशील, कार्य-उन्मुख मंच बन गई हैं।

- ये परिषदें सहकारी संघवाद, विवादों के समाधान और क्षेत्रीय विकास में तेजी लाने में सक्रिय रूप से योगदान देती हैं।

- 83% एजेंडा मुद्दों के समाधान के साथ, क्षेत्रीय परिषदों ने क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने में बढ़ती राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रभावशीलता दिखाई है।

भारत में अंतर-सरकारी सहयोग और क्षेत्रीय विकास को सुविधाजनक बनाने में उनकी भूमिका को पहचानने के लिए क्षेत्रीय परिषदों को समझना महत्वपूर्ण है।

बिहार मतदाता सूची संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले होने वाले भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने मतदाता सूची पुनरीक्षण के समय और प्रक्रिया को लेकर याचिकाकर्ताओं की चिंताओं को स्वीकार किया, जिसके चलते उसने चुनाव आयोग को सत्यापन के लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड का उपयोग करने पर विचार करने का सुझाव दिया। इस मामले की विस्तृत सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की गई है।

चाबी छीनना

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.आई.आर. पर रोक लगाने से इनकार करने से मतदाता सूची संशोधन का कार्य आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई है।

- याचिकाकर्ताओं ने समय और दस्तावेज़ आवश्यकताओं पर चिंता व्यक्त की है।

- मतदाता समावेशन के लिए आधार और मतदाता पहचान पत्र जैसे सुझाए गए दस्तावेजों की सुलभता महत्वपूर्ण है।

अतिरिक्त विवरण

- पृष्ठभूमि: बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण में मतदाता पंजीकरण अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर व्यापक सत्यापन प्रक्रिया शामिल है। 2003 की मतदाता सूची में शामिल लोगों को केवल एक अर्क जमा करना होगा, जबकि नए मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए कई दस्तावेज़ देने होंगे।

- सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही: उठाए गए प्रमुख मुद्दों में चुनाव के करीब संशोधन का समय, दस्तावेजों के बहिष्करण पर चिंताएं, तथा विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों में संभावित मतदाता मताधिकार से वंचित होना शामिल हैं।

- दस्तावेज़ों की सुलभता: बिहार की 88% से ज़्यादा आबादी के पास आधार कार्ड उपलब्ध है, जबकि लगभग सभी पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। राशन कार्ड भी आबादी के एक बड़े हिस्से, खासकर निम्न-आय वर्ग के लोगों, को राशन कार्ड की सुविधा प्रदान करते हैं।

- चुनाव आयोग का बचाव: चुनाव आयोग का कहना है कि आवश्यक दस्तावेजों की सूची संपूर्ण नहीं है और नागरिकता सत्यापन के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। उन्होंने जन-सम्पर्क प्रयासों पर भी ज़ोर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची में संशोधन के मामले में चुनाव आयोग की संवैधानिक स्वायत्तता को बरकरार रखा है और जवाबदेही एवं पारदर्शिता के महत्व पर ज़ोर दिया है। आगामी 28 जुलाई की सुनवाई में कानूनी वैधता, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और मतदाता सूची संशोधन के समय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया जाएगा, जिसका उद्देश्य व्यापक दस्तावेज़ीकरण और सार्वभौमिक मताधिकार के सिद्धांत के बीच संतुलन बनाना है।

आकांक्षी जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री ने हाल ही में आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम के लिए परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए, जिसका उद्देश्य डीएमएफ पहलों को आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रमों के उद्देश्यों के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करना है।

चाबी छीनना

- डीएमएफ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत स्थापित एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट है।

- यह मुख्य रूप से खनन कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हितों की पूर्ति करता है।

- डीएमएफ निधि खनन पट्टाधारकों के योगदान से प्राप्त होती है।

- डीएमएफ का प्रशासन राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो स्थानीय विकास को बढ़ावा देता है।

अतिरिक्त विवरण

- स्थापना: डीएमएफ की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा परिभाषित खनन से प्रभावित समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी।

- वित्तपोषण स्रोत: इसका वित्तपोषण सरकारी विनियमों के अनुसार, प्रमुख और लघु दोनों प्रकार के खनिजों के लिए खनन पट्टा धारकों के योगदान के माध्यम से किया जाता है।

- विकेन्द्रीकृत उपयोग: जिला स्तर पर धनराशि एकत्रित की जाती है और उसका उपयोग किया जाता है, जिससे स्थानीय विकास पहल को सक्षम बनाया जाता है।

कोयला एवं खान मंत्रालय द्वारा आकांक्षात्मक डीएमएफ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डीएमएफ योजना राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो तथा विभिन्न सरकारी स्तरों के बीच सहयोग के माध्यम से अधिकतम सामाजिक प्रभाव को सुगम बनाया जा सके।

आकांक्षी जिला/ब्लॉक कार्यक्रम अवलोकन

- आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी): जनवरी 2018 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम भारत भर में 117 अविकसित जिलों के उत्थान का लक्ष्य रखता है।

- मुख्य सिद्धांत: एडीपी समन्वित जिला परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा पर आधारित है।

- सकारात्मक लेबलिंग: "आकांक्षी" शब्द को "पिछड़े" जैसे संभावित नकारात्मक लेबलों के स्थान पर चुना गया, ताकि अग्रगामी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले।

- चयन मानदंड: नीति आयोग द्वारा जिलों का चयन पांच क्षेत्रों में 49 संकेतकों के समग्र सूचकांक के आधार पर किया जाता है।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी)

- अवलोकन: केंद्रीय बजट 2022-23 में शुरू की गई एबीपी, एडीपी का फोकस ब्लॉक स्तर तक बढ़ाती है।

- ग्रामीण फोकस: इसका उद्देश्य उन ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक विकास सुनिश्चित करना है जो एडीपी द्वारा पूरी तरह कवर नहीं किए गए हैं।

- कवरेज: प्रारंभ में, इस कार्यक्रम में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 ब्लॉक शामिल हैं।

- भौगोलिक संकेन्द्रण: इनमें से कई ब्लॉक उत्तर प्रदेश और बिहार सहित छह राज्यों में स्थित हैं, जो लक्षित विकासात्मक रणनीतियों को दर्शाता है।

डीएमएफ और इससे संबंधित कार्यक्रम सहयोगात्मक शासन पर जोर देते हैं और इनका उद्देश्य वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे आवश्यक संकेतकों में सुधार करना है।

हिरासत में क्रूरता समाप्त करें, आपराधिक न्याय सुधार शुरू करें

चर्चा में क्यों?

शिवगंगा स्थित एक मंदिर के 27 वर्षीय रक्षक, अजित कुमार की हाल ही में हिरासत में हुई मौत, तमिलनाडु में हिरासत में हिंसा के एक गंभीर मुद्दे को रेखांकित करती है। उनके अंतिम शब्द, "मैंने चोरी नहीं की," कानून प्रवर्तन तंत्र की व्यवस्थागत शिथिलता को उजागर करते हैं, जिससे पुलिस व्यवस्था को मानवीय बनाने और जनता का विश्वास बहाल करने के लिए तत्काल सुधारों की माँग उठ रही है।

चाबी छीनना

- अजित कुमार की मृत्यु तमिलनाडु में हिरासत में होने वाली मौतों की एक चिंताजनक प्रवृत्ति का हिस्सा है।

- पुलिस बल के भीतर प्रणालीगत मुद्दे हिंसा और दंड से मुक्ति की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं।

- प्रशिक्षण, जवाबदेही और पुलिसिंग के समग्र दृष्टिकोण में तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

अतिरिक्त विवरण

- हिंसा का स्वरूप: अजित कुमार का मामला अकेला नहीं है; यह हिरासत में मौतों की एक निरंतरता को दर्शाता है, जिसमें 2022 में विग्नेश और 2024 में राजा के मामले शामिल हैं। ये घटनाएं राज्य द्वारा अनुमोदित हिंसा की एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति को उजागर करती हैं।

- बल का सामान्यीकरण: सुधार की बजाय प्रवर्तन को प्राथमिकता देने से व्यवस्थागत क्रूरता को बढ़ावा मिलता है। अधिकारियों के कल्याण और प्रशिक्षण में निवेश की कमी इस समस्या को और बढ़ा देती है, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस अधिकारी एक दोषपूर्ण व्यवस्था में पीड़ित और अपराधी दोनों बन जाते हैं।

- तत्काल सुधार: पुलिस अधिकारियों और बंदियों, दोनों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता और आघात-सूचित प्रशिक्षण हेतु पुलिस बजट का पुनर्वितरण आवश्यक है। यह बदलाव पुलिसिंग को एक अधिक मानवीय सेवा में बदल सकता है।

- जवाबदेही तंत्र: भारत में पुलिस के लिए वर्तमान प्रशिक्षण पुराना हो चुका है और इसमें नैतिकता और सामुदायिक पुलिसिंग जैसी अवधारणाओं के साथ-साथ मजबूत जवाबदेही उपायों को शामिल करने के लिए पूर्ण बदलाव की आवश्यकता है।

- प्रौद्योगिकी की भूमिका: हिरासत क्षेत्रों में छेड़छाड़-रोधी सीसीटीवी को लागू करना दुर्व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा के रूप में काम कर सकता है, तथा पुलिस और बंदियों दोनों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित कर सकता है।

निष्कर्षतः, न्याय की माँग सक्रिय होनी चाहिए, और उसे कानून प्रवर्तन नीतियों और प्रशिक्षण के ताने-बाने में शामिल किया जाना चाहिए। अजित कुमार जैसे व्यक्तियों की दुखद मौतें राज्य द्वारा अपने नागरिकों की सुरक्षा में विफलता का प्रतीक हैं और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती हैं।

उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटें (एचएसआरपी)

चर्चा में क्यों?

महाराष्ट्र के परिवहन विभाग ने सभी वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य कर दिया है, जिसके लिए अंतिम समय सीमा 15 अगस्त निर्धारित की गई है।

चाबी छीनना

- एचएसआरपी मानकीकृत, छेड़छाड़-रोधी नंबर प्लेटें हैं जो भारत में सभी वाहनों के लिए आवश्यक हैं।

- मौजूदा वाहनों में एचएसआरपी लगाने के लिए कार्यान्वयन समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है।

अतिरिक्त विवरण

- परिभाषा: एचएसआरपी एक वाहन नंबर प्लेट है जिसे छेड़छाड़-रोधी बनाया गया है और यह भारत में सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है।

- लॉन्च: केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989 के नियम 50 के तहत 2001 में शुरू किया गया, और 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य किया गया।

- संरचना: एल्युमीनियम से बनी इस प्लेट में जालसाजी को रोकने और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं।

- प्रमुख विशेषताऐं:

- छेड़छाड़ या पुन: उपयोग को रोकने के लिए एक गैर-हटाने योग्य स्नैप लॉक से सुसज्जित।

- इसमें वाहन के पंजीकरण विवरण से जुड़ी एक लेजर-उत्कीर्णित 10-अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या होती है।

- प्लेट को प्रमाणित करने और दोहराव को रोकने के लिए इसमें अशोक चक्र का क्रोमियम-आधारित होलोग्राम शामिल है।

- रात्रि के समय दृश्यता में सुधार और स्वचालित पहचान प्रणालियों के साथ अनुकूलता के लिए रेट्रो-रिफ्लेक्टिव फिल्म की सुविधा।

- विंडशील्ड पर रंग-कोडित तीसरा पंजीकरण स्टिकर लगा होता है, जिसमें इंजन नंबर, चेसिस नंबर और पंजीकरण संख्या सहित वाहन की मुख्य जानकारी प्रदर्शित होती है।

- प्राधिकारियों द्वारा डिजिटल ट्रैकिंग के लिए आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) प्रौद्योगिकी से युक्त।

- अनुपालन एवं प्रवर्तन:

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के दिशानिर्देशों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2019 के बाद पंजीकृत सभी वाहनों के लिए HSRP अनिवार्य है।

- इस तिथि से पहले पंजीकृत वाहनों को राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित समय सीमा तक एचएसआरपी के साथ रेट्रोफिट किया जाना चाहिए।

- अनुपालन न करने पर सीएमवीआर के नियम 50 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 के अनुसार ₹1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

- अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य दैनिक प्रवर्तन अभियान चला रहे हैं, जिसमें जुर्माना जारी करना और अधिकृत केंद्रों पर रेट्रोफिटिंग का निर्देश देना शामिल है।

- अधिकृत क्षेत्रवार विक्रेता स्थापना के लिए उपलब्ध हैं, और वाहन मालिकों को एचएसआरपी फिटिंग के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना होगा।

एचएसआरपी के कार्यान्वयन का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और वाहन-संबंधी अपराधों को कम करना है, जिससे सभी वाहन मालिकों के लिए नए नियमों का अनुपालन करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

बिहार की मतदान सूचियों की 'तटस्थ सफाई' वास्तव में क्या है?

चर्चा में क्यों?

हाल के वर्षों में, भारत में नागरिकता, संबद्धता और लोकतांत्रिक भागीदारी की परिभाषाओं में, विशेष रूप से चुनावी राजनीति में दस्तावेज़ीकरण और सत्यापन के संदर्भ में, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है। यह परिवर्तन बिहार में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जहाँ भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कर रहा है, जिससे लाखों पात्र मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने का खतरा है। चुनावी ईमानदारी के उपाय के रूप में प्रस्तुत यह नौकरशाही प्रक्रिया, समानता, न्याय और बंधुत्व के संवैधानिक सिद्धांतों के लिए जोखिम पैदा करती है।

चाबी छीनना

- बिहार में एसआईआर को लगभग 4.74 करोड़ मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए नए दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

- जन्म प्रमाण पत्र और भूमि दस्तावेजों जैसे आवश्यक दस्तावेजों तक पहुंच सीमित है, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए।

- यह प्रक्रिया प्रवासी श्रमिकों और गरीबों सहित हाशिए पर पड़े समूहों को असमान रूप से प्रभावित करती है।

- इस संशोधन की वैधता और निष्पक्षता के संबंध में चिंताएं उत्पन्न होती हैं, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इतनी व्यापक सत्यापन प्रक्रिया के लिए समय और बुनियादी ढांचे की कमी है।

- यह संशोधन भारत के अन्य राज्यों में इसी प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है, जिससे चुनावी राजनीति में बहिष्कारवादी प्रथाओं को बढ़ावा मिल सकता है।

अतिरिक्त विवरण

- असमान प्रभाव: बिहार की लगभग 20% आबादी वाले प्रवासियों सहित हाशिये पर रहने वाले समुदायों को नई दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को पूरा करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है।

- वैधता के मुद्दे: व्यापक रूप से स्वीकृत सरकारी पहचान पत्रों को अस्वीकार करने का ईसीआई का निर्णय इसकी प्रक्रियाओं की स्थिरता और विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाता है।

- इस संशोधन की आलोचना गेरीमैंडरिंग के एक सूक्ष्म रूप के रूप में की गई है, जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के बजाय इस बात को प्रभावित करता है कि कौन मतदान कर सकता है।

- बिहार में चल रहा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य न्यायिक जांच के दायरे में है, क्योंकि इसमें मतदान का अधिकार और कानून के समक्ष समानता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की संभावना है।

- अगर यह प्रक्रिया अनियंत्रित रूप से जारी रही, तो इससे बड़ी संख्या में लोग मताधिकार से वंचित हो सकते हैं, चुनावी नतीजों में गड़बड़ी हो सकती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कम हो सकता है। मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता सिर्फ़ एक तकनीकी मामला नहीं है; यह एक समावेशी लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|

FAQs on Indian Polity (भारतीय राजव्यवस्था) Part 3: July 2025 UPSC Current Affairs - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. राज्य सभा के मनोनीत सदस्यों की भूमिका क्या है? |  |

| 2. असमानता कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रमुख उपाय कौन से हैं? |  |

| 3. स्वायत्त जिला परिषदों (ADC) की संरचना और कार्य क्या हैं? |  |

| 4. 'शहरी माओवाद' के संदर्भ में महाराष्ट्र का विधेयक क्या है और इसकी प्रमुख चिंताएँ क्या हैं? |  |

| 5. बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था? |  |