Indian Society & Social Issues (भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दे): April 2025 UPSC Current Affairs | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जलवायु संवेदनशीलता का स्त्रीकरण

चर्चा में क्यों?

बीजिंग इंडिया रिपोर्ट 2024, बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई के लिए मंच (1995) के तीन दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी की गई है, जिसमें लैंगिक समानता पर भारत की प्रगति की समीक्षा की गई है। हालाँकि, यह लैंगिक असमानता और जलवायु परिवर्तन के बीच महत्वपूर्ण संबंध के बारे में सीमित जानकारी प्रदान करता है, विशेष रूप से ग्रामीण और जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में महिलाओं को प्रभावित करता है।

चाबी छीनना

- लैंगिक असमानता और जलवायु परिवर्तन का अंतर्संबंध तेजी से प्रासंगिक होता जा रहा है।

- जलवायु परिवर्तन महिलाओं को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, असमान रूप से प्रभावित करता है।

- जल संग्रहण का काम मुख्य रूप से महिलाएं ही करती हैं, तथा जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न जल संकट के कारण उन पर कार्यभार भी बढ़ गया है।

अतिरिक्त विवरण

- जल संकट का लैंगिक बोझ: दुनिया भर में 80% घरों में पानी इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी महिलाओं और लड़कियों पर है। जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट और भी बढ़ जाता है, जिससे उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे शिक्षा और आय-उत्पादक गतिविधियों के लिए उनका समय सीमित हो जाता है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2 अरब लोग दूषित जल पर निर्भर हैं, जिससे महिलाओं और लड़कियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरा पैदा हो रहा है, जो सामूहिक रूप से प्रतिवर्ष लगभग 150 मिलियन कार्यदिवस जल एकत्र करने में बिताती हैं।

- स्वास्थ्य और खुशहाली पर प्रभाव: जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली घटनाएँ जैसे सूखा महिलाओं में कुपोषण को बढ़ावा देता है। खाद्य सुरक्षा की कमी वाली महिलाओं में एनीमिया से पीड़ित होने की संभावना 1.6 गुना अधिक होती है। इसके अलावा, अत्यधिक गर्मी के कारण मृत शिशुओं की दर में वृद्धि होती है और बीमारियाँ फैलती हैं, जिससे माँ और नवजात शिशु का स्वास्थ्य बिगड़ता है।

- आर्थिक प्रभाव: खराब मौसम के कारण कृषि उत्पादकता कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप आय में कमी आती है, खास तौर पर कृषि में लगी महिलाओं के लिए। जलवायु के कारण संसाधनों की कमी के कारण महिलाओं के अवैतनिक देखभाल कार्य में वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे लैंगिक असमानता और भी बढ़ जाएगी।

- प्रवासन और विस्थापन: प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण ग्रामीण महिलाओं को जलवायु-प्रेरित प्रवासन के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता का सामना करना पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा शोषण और लिंग आधारित हिंसा का खतरा बढ़ जाता है।

जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में लैंगिक असमानता को संबोधित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। लैंगिक रूप से संवेदनशील जलवायु नीतियों पर ध्यान केंद्रित करके और जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाकर, भारत एक अधिक लचीला, टिकाऊ और न्यायसंगत भविष्य का निर्माण कर सकता है।

सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025

परिचय

अप्रैल 2025 में विश्व बैंक द्वारा जारी की गई सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2025 , 186 निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) में सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की विस्तृत वैश्विक समीक्षा प्रस्तुत करती है । रिपोर्ट में "2 बिलियन-पर्सन चैलेंज" की पहचान की गई है , जिसमें एलएमआईसी में दो बिलियन लोगों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जो या तो पूरी तरह से कवर नहीं हैं या अपर्याप्त रूप से संरक्षित हैं, विशेष रूप से नाजुक और गरीबी-ग्रस्त क्षेत्रों में।

विश्व बैंक के ASPIRE डेटाबेस पर आधारित यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य (SDG) 1.3 के साथ संरेखित करते हुए सामाजिक सुरक्षा पर कवरेज, पर्याप्तता और सार्वजनिक व्यय के रुझानों की जांच करती है। यह लक्ष्य सार्वभौमिक, समावेशी और आघात-प्रतिक्रियाशील सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की स्थापना का आह्वान करता है।

सामाजिक संरक्षण क्या है?

- सामाजिक संरक्षण में वे सार्वजनिक उपाय शामिल हैं जो व्यक्तियों और परिवारों को आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों से बचाने के लिए तैयार किए गए हैं, तथा उनके जीवन भर बुनियादी स्तर की खुशहाली सुनिश्चित करते हैं।

- यह तीन मुख्य स्तंभों पर निर्मित है:

- सामाजिक सहायता: इसमें नकद हस्तांतरण और खाद्य सहायता जैसे कार्यक्रम शामिल हैं जिनका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करना है।

- सामाजिक बीमा: इसमें पेंशन और स्वास्थ्य बीमा जैसे कार्यक्रम शामिल हैं जो व्यक्तियों को भविष्य के जोखिमों से बचाते हैं।

- श्रम बाजार कार्यक्रम: इनमें कौशल प्रशिक्षण और सार्वजनिक रोजगार सेवाएं शामिल हैं जो व्यक्तियों को रोजगार सुरक्षित करने और उसे बनाए रखने में मदद करती हैं।

- सामाजिक संरक्षण प्रणालियाँ लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने, जीवन में आने वाले बदलावों और झटकों का प्रबंधन करने तथा नए रोजगार अवसरों का लाभ उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- इन प्रणालियों का स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर भी महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, गरीब परिवारों को दिया गया प्रत्येक डॉलर आर्थिक गतिविधि में 2.50 डॉलर तक की वृद्धि उत्पन्न कर सकता है, जो गरीबी में कमी और समावेशी विकास में योगदान देता है।

2025 रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- कवरेज में ऐतिहासिक उच्चता: एलएमआईसी में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह 4.7 बिलियन लोगों तक पहुंच गई है, जो 2010 में 41% से बढ़कर 2022 में 51% हो गई है , जिसमें निम्न आय वाले देशों (एलआईसी) के गरीबों के बीच सबसे अधिक सुधार हुआ है।

- जारी बहिष्कार: प्रगति के बावजूद, एलएमआईसी में 2 बिलियन लोग या तो कवरेज से वंचित हैं या अपर्याप्त रूप से संरक्षित हैं, जिनमें 1.6 बिलियन बिना किसी लाभ के हैं और 400 मिलियन अपर्याप्त समर्थन प्राप्त कर रहे हैं ।

- अछूते लोगों की आबादी का संकेन्द्रण: अछूते लोग मुख्य रूप से नाजुक, संघर्ष प्रभावित और भूखमरी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, विशेष रूप से दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और उप-सहारा अफ्रीका में ।

- कवरेज में धीमी प्रगति: वर्तमान रुझान यह संकेत देते हैं कि अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों को पूरी तरह से कवर करने में 18 वर्ष लगेंगे तथा एलएमआईसी के सबसे गरीब 20% परिवारों को कवर करने में 20 वर्ष लगेंगे ।

- आय समूहों में असमानताएं: आय समूह के आधार पर कवरेज में काफी भिन्नता है, एलआईसी में 80% से अधिक लोग कवरेज से वंचित हैं , निम्न-मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) में 58% और उच्च-मध्यम आय वाले देशों (यूएमआईसी) में लगभग 11% लोग पूरी तरह से बाहर हैं।

- सामाजिक सहायता से प्रेरित विस्तार: सामाजिक सहायता, विशेष रूप से नकद हस्तांतरण और स्कूल फीडिंग कार्यक्रम , विस्तार का मुख्य चालक रहे हैं, खासकर एलआईसी में। हालांकि, लाभ पर्याप्तता कम बनी हुई है, एलआईसी में गरीब परिवारों की आय का केवल 11% ही कवर किया गया है।

- असमान सामाजिक सुरक्षा व्यय: सामाजिक सुरक्षा पर व्यय व्यापक रूप से भिन्न होता है, एलआईसी सकल घरेलू उत्पाद का 2% से कम , एलएमआईसी 3.7% और यूएमआईसी 6% से अधिक खर्च करता है ।

- कोविड-19 महामारी एक तनाव परीक्षण के रूप में: महामारी ने मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के महत्व को उजागर किया है, जिसके तहत आपातकालीन प्रतिक्रियाएं 1.7 बिलियन लोगों तक पहुंची हैं , जिससे पता चलता है कि मजबूत पूर्व-मौजूदा प्रणालियों वाले देश समर्थन बढ़ाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित थे।

- सामाजिक संरक्षण में लैंगिक असमानता: 27 देशों के नमूने में, कार्यक्रमों में महिलाओं का समग्र नामांकन अधिक होने के बावजूद, पुरुषों को हस्तांतरित प्रत्येक डॉलर के लिए महिलाओं को केवल 0.81 डॉलर प्राप्त हुए।

- श्रम बाजार कार्यक्रमों का कम उपयोग: श्रम बाजार कार्यक्रम, जिनमें रोजगार, आय और उत्पादकता में सुधार करने की क्षमता है, औसतन केवल 5% आबादी तक ही पहुँच पाते हैं । सार्वजनिक कार्य, नौकरी देने वाली सेवाएँ और बेरोज़गारी बीमा सहित ये कार्यक्रम कम वैश्विक वित्त पोषण के कारण बाधित हैं, औसत व्यय सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.25% है ।

भारत की स्थिति – प्रगति और अंतराल

- भारत ने सामाजिक सुरक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसका कवरेज 2021 में 24.4% से बढ़कर 2024 में 48.8% हो गया है । वर्तमान में, लगभग 65% आबादी को कम से कम एक प्रकार का लाभ मिलता है, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में।

- हालाँकि, भारत का 90% से अधिक कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, और केवल 22% अनौपचारिक श्रमिक ही किसी संरचित सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आते हैं।

- सामाजिक सुरक्षा कवरेज में क्षेत्रीय असमानताएँ बहुत ज़्यादा हैं। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में अपेक्षाकृत व्यापक प्रणालियाँ हैं, जबकि बिहार , उत्तर प्रदेश और पूर्वी क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में वितरण और कवरेज में काफ़ी अंतर है।

- ई-श्रम ( 30.68 करोड़ पंजीकरण के साथ ), अटल पेंशन योजना ( 7.25 करोड़ ग्राहकों के साथ ), आयुष्मान भारत , पीएम-एसवाईएम और पीएमजीकेएवाई जैसी प्रमुख पहलों ने कवरेज का विस्तार करने में योगदान दिया है। हालाँकि, ओवरलैपिंग योजनाओं के साथ समस्याएँ हैं, विशेष रूप से आयुष्मान भारत और राज्य द्वारा संचालित स्वास्थ्य पहलों के बीच, जिससे लाभार्थियों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है।

- भारत में सामाजिक कल्याण ढांचा विखंडन से बाधित है, क्योंकि विभिन्न योजनाओं का प्रबंधन अलग-अलग विभागों द्वारा किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप अकुशलता, प्रयासों का दोहराव और लाभ प्राप्त करने में चुनौतियाँ आती हैं।

- एकीकृत श्रमिक रजिस्ट्री की कमी से लाभार्थियों की पहचान करने में कठिनाई होती है, जिससे समावेशन और बहिष्करण दोनों में त्रुटियाँ होती हैं। अपर्याप्त आउटरीच प्रयासों के कारण कई पात्र व्यक्ति अपने अधिकारों से अनजान हैं।

- लैंगिक असमानताएं, विशेष रूप से ग्रामीण और अनौपचारिक संदर्भों में, महिलाओं की डिजिटल प्लेटफार्मों और लाभ वितरण तक पहुंच को सीमित करती हैं, जिससे उनकी आर्थिक कमजोरी बढ़ती है।

- पोर्टेबिलिटी संबंधी मुद्दे अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों को लाभ प्राप्त करने से रोकते हैं, क्योंकि वर्तमान प्रणालियां राज्य की सीमाओं के बीच पूरी तरह से संगत नहीं हैं।

- पिछले दशक में सामाजिक क्षेत्र पर व्यय केंद्रीय बजट का लगभग 21% रहा है, लेकिन हाल ही में आवंटन में ठहराव से आवश्यक कल्याणकारी बुनियादी ढांचे में कम निवेश की चिंता बढ़ गई है। 2024-25 में यह हिस्सा घटकर 17% रह गया है और 2025-26 में 19% रहने का अनुमान है ।

सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार में चुनौतियाँ

- अपर्याप्त कवरेज और विखंडन: सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ वर्तमान में निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) में केवल आधी आबादी को ही कवर करती हैं। कई योजनाएँ अलग-अलग तरीके से संचालित होती हैं, जिससे वितरण खंडित हो जाता है। विभिन्न मंत्रालय ओवरलैपिंग कार्यक्रमों का प्रबंधन करते हैं, जो एकीकरण में बाधा डालता है और प्रणाली की समग्र प्रभावशीलता को कम करता है।

- अनौपचारिक श्रमिकों का कम समावेश: कम आय वाले देशों (LIC) में, 90% से ज़्यादा श्रमिक अनौपचारिक रूप से काम करते हैं। हालाँकि, ज़्यादातर सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ औपचारिक क्षेत्र के रोज़गार के लिए बनाई गई हैं, जिससे अनौपचारिक श्रमिकों का बहुमत इससे बाहर रह जाता है। यह उन अनौपचारिक श्रमिकों के लिए विशेष रूप से हानिकारक है जो सामाजिक बीमा में योगदान करने की क्षमता रखते हैं।

- लाभों की कम पर्याप्तता: एलआईसी में, सामाजिक सहायता कार्यक्रम आम तौर पर एक गरीब परिवार की आय का केवल 11% ही कवर करते हैं। विभिन्न देशों में, लाभ अक्सर गरीबी सीमा से नीचे होते हैं, जिससे वे व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकलने या अप्रत्याशित झटकों से निपटने में मदद करने में अप्रभावी हो जाते हैं।

- गंभीर वित्तीय बाधाएं और अकुशल व्यय: एलआईसी अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2% से भी कम सामाजिक सुरक्षा के लिए आवंटित करते हैं। इनमें से कई देश अंतर्राष्ट्रीय अनुदानों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जबकि मौजूदा निधियों को अक्सर प्रतिगामी सब्सिडी, जैसे ईंधन या कृषि के लिए, में खर्च कर दिया जाता है। ये सब्सिडी उन कमज़ोर आबादी तक नहीं पहुँच पाती जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है।

- सीमित आघात-प्रतिक्रियाशीलता: कोविड-19 महामारी ने अनुकूल सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों की आवश्यकता को रेखांकित किया है। हालाँकि, कुछ देशों के पास गतिशील रजिस्ट्री, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली या पूर्व-व्यवस्थित जोखिम वित्तपोषण तंत्र हैं जो उन्हें भविष्य के झटकों का प्रभावी ढंग से जवाब देने में सक्षम बनाते हैं।

- डिजाइन और डिलीवरी में अंतर: कई कार्यक्रमों में खराब लक्ष्यीकरण, बहिष्करण त्रुटियों और अंतर-संचालन योग्य डिजिटल प्रणालियों की कमी जैसी समस्याएं हैं। श्रम बाजार कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाने की भी सख्त जरूरत है, जो अभी भी कम वित्तपोषित और कम-पैमाने पर हैं। यह विशेष रूप से एलआईसी में सच है, जहां श्रम बाजार कार्यक्रम कवरेज 5% से कम है।

रिपोर्ट से अनुशंसाएँ

- कवर न किए गए लोगों को प्राथमिकता दें: कम आय वाले देशों में नकद हस्तांतरण और आजीविका सहायता जैसी गैर-योगदानकारी योजनाओं के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करें। मध्यम आय वाले देशों में, अनौपचारिक श्रमिकों को कवर करने और पेंशन, बीमा और नौकरी से संबंधित कार्यक्रमों तक पहुँच में सुधार करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

- लाभ की पर्याप्तता को बढ़ाएँ: सुनिश्चित करें कि लाभ पर्याप्त, समय पर हों, तथा वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हों, जिसमें कार्यक्रम के डिजाइन और वितरण में लिंग-संवेदनशील समायोजन शामिल हैं। सार्थक समर्थन प्रदान किए बिना लोगों को केवल कार्यक्रमों में नामांकित करने से बचें।

- आघात-तैयार प्रणालियां बनाएं: ऐसी प्रणालियां विकसित करें जो आघातों के लिए तैयार हों, तथा आपात स्थितियों के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया के लिए डिजिटल डाटाबेस, पूर्व चेतावनी उपकरण और लचीले कार्यक्रम नियमों का उपयोग करें।

- संसाधन आवंटन में सुधार: गरीबों तक न पहुंचने वाली अकुशल सब्सिडी से खर्च को लक्षित कार्यक्रमों में स्थानांतरित करें। डिजिटल उपकरणों में निवेश करें और खर्च किए गए प्रत्येक डॉलर के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए समन्वय को बढ़ाएं।

निष्कर्ष

- गरीबी को कम करने, जोखिमों का प्रबंधन करने तथा आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना अब एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में।

- 2 अरब से अधिक लोगों के पास अभी भी पर्याप्त सुरक्षा नहीं है, इसलिए सार्वभौमिक, समावेशी और अनुकूलनीय प्रणालियों को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है, जो वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकें।

- सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 1.3 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए खंडित सुरक्षा जाल से एकीकृत, जीवनचक्र-आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है। इन प्रणालियों को मानवीय गरिमा को बनाए रखना चाहिए और भावी पीढ़ियों के लिए आजीविका सुरक्षित करनी चाहिए।

परिशिष्ट A: आय के आधार पर देश का वर्गीकरण (विश्व बैंक 2023)

| आय समूह | प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (2023) | उदाहरण |

|---|---|---|

| निम्न आय वाले देश (एलआईसी) | $1,145 या उससे कम | इथियोपिया, चाड |

| निम्न-मध्यम आय वाले देश (एलएमआईसी) | $1,146 – $4,515 | भारत, नाइजीरिया |

| उच्च-मध्यम आय वाले देश (यूएमआईसी) | $4,516 – $14,005 | चीन, दक्षिण अफ्रीका |

| उच्च आय वाले देश (एचआईसी) | 14,005 डॉलर से अधिक | संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी |

परिशिष्ट बी: ASPIRE डेटाबेस का विवरण

- ASPIRE, या लचीलापन और समानता के सामाजिक संरक्षण संकेतकों का एटलस, विश्व बैंक द्वारा दुनिया भर में सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का आकलन करने के लिए विकसित एक उपकरण है।

मातृ मृत्यु दर के रुझान 2000-2023 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी की गई मातृ मृत्यु दर 2000-2023 की प्रवृत्ति रिपोर्ट में मातृ मृत्यु के बारे में महत्वपूर्ण वैश्विक आँकड़ों पर प्रकाश डाला गया है। 2023 में, भारत मातृ मृत्यु के मामले में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर था, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो (DRC) के बराबर था, दोनों में 19,000 मौतें दर्ज की गई थीं। नाइजीरिया 75,000 मौतों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है।

चाबी छीनना

- वैश्विक स्तर पर, अनुमान है कि 2023 में 260,000 मातृ मृत्यु होंगी, यानी औसतन 712 मौतें प्रतिदिन ।

- यह 2000 के बाद से मातृ मृत्यु दर में 40% की कमी को दर्शाता है , जो वैश्विक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है।

- पहली बार किसी देश को अत्यंत उच्च मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) वाले देश के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया।

- उप-सहारा अफ्रीका में वैश्विक मातृ मृत्यु का 70% हिस्सा है , जो क्षेत्रीय असमानताओं को उजागर करता है।

अतिरिक्त विवरण

- संघर्ष और मातृ मृत्यु: वर्तमान में संघर्षरत या अस्थिरता का सामना कर रहे 37 देशों में 2023 में वैश्विक स्तर पर 64% मातृ मृत्यु होगी।

- भारत की मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) 2000 में 362 से घटकर 2023 में 80 हो जाएगी , जो 78% की कमी है ।

- रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी के प्रभाव को संबोधित किया गया है, जिसमें गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं के कारण 2021 में मातृ मृत्यु में 40,000 की वृद्धि दर्ज की गई है।

- रक्तस्राव विश्व भर में मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण बना हुआ है।

निष्कर्ष में, जबकि वैश्विक स्तर पर मातृ मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी काफी असमानताएँ बनी हुई हैं, विशेष रूप से संघर्ष और अस्थिरता से प्रभावित क्षेत्रों में। सभी महिलाओं के लिए सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए निरंतर वैश्विक प्रयास आवश्यक हैं।

भारत में ट्रांसजेंडरों के लिए चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव और हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के लागू होने के बावजूद , समुदाय को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो कानूनी प्रावधानों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर को दर्शाता है।

चाबी छीनना

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षा उपलब्ध होने के बावजूद अक्सर कानूनी और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

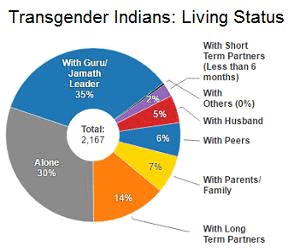

- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ट्रांसजेंडर आबादी लगभग 4.8 मिलियन है।

अतिरिक्त विवरण

- ट्रांसजेंडर कौन है? ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसकी लिंग पहचान जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाती।

- जनसंख्या: 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 4.8 मिलियन लोग ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान करते हैं, जिसमें इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति और किन्नर, हिजड़ा, अरावनी और जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले लोग शामिल हैं।

- LGBTQIA+ का हिस्सा: ट्रांसजेंडर व्यक्ति LGBTQIA+ समुदाय का हिस्सा हैं, जिन्हें संक्षिप्त नाम में 'T' द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका अर्थ है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स और एसेक्सुअल, जबकि '+' अन्य पहचानों का प्रतिनिधित्व करता है।

भारत में ट्रांसजेंडरों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- कार्यान्वयन में कमी: 2019 अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समय पर सहायता अनिवार्य करने के बावजूद, दिसंबर 2023 तक केवल 65% आईडी कार्ड आवेदनों पर ही कार्रवाई की गई, जबकि 3,200 से अधिक आवेदन 30-दिन की कानूनी समय सीमा से परे विलंबित हो गए। इसके अतिरिक्त, जटिल प्रमाणन प्रक्रिया स्व-पहचान में बाधा डालती है और पुलिस उत्पीड़न और परिवार द्वारा अस्वीकृति जैसे मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहती है।

- सामाजिक भेदभाव: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यापक अस्वीकृति और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। आंकड़े बताते हैं कि 31% ट्रांसजेंडर व्यक्ति आत्महत्या करके मरते हैं, और 50% 20 वर्ष की आयु से पहले ऐसा करने का प्रयास करते हैं। NALSA सर्वेक्षण में पाया गया कि 27% को उनकी लिंग पहचान के कारण देखभाल से वंचित किया गया।

- आर्थिक बहिष्कार: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को काम पर रखने के पक्षपात और कार्यस्थल पर शत्रुता के कारण सीमित रोजगार के अवसरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें 92% लोग आर्थिक बहिष्कार (एनएचआरसी 2018) और 48% बेरोजगारी दर (आईएलओ 2022) का सामना करते हैं। संयुक्त बैंक खातों पर 2024 के परिपत्र के बावजूद वित्तीय पहुँच सीमित बनी हुई है।

- शिक्षा में बाधाएँ: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों में साक्षरता दर 56.1% है, जो राष्ट्रीय औसत 74% (जनगणना 2011) से काफी कम है। जबकि कुछ राज्यों ने समावेशी उपाय शुरू किए हैं, लेकिन राष्ट्रव्यापी लिंग-संवेदनशील पाठ्यक्रम का अभाव है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 क्या है?

इस अधिनियम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना है।

प्रमुख प्रावधान:

- भेदभाव न करना: शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवाओं में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

- स्व-पहचान: यह स्व-अनुभूत लिंग पहचान का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें चिकित्सा परीक्षण की आवश्यकता के बिना जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

- चिकित्सा देखभाल: बीमा कवरेज के साथ लिंग-पुष्टि उपचार और एचआईवी निगरानी तक पहुंच सुनिश्चित करता है।

- राष्ट्रीय परिषद: अधिनियम ने 2020 में एक वैधानिक निकाय के रूप में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनसीटीपी) की स्थापना की।

आगे बढ़ने का रास्ता

- कानूनी ढांचे को मजबूत करना: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन को समय पर कल्याणकारी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए गहन होना चाहिए।

- आर्थिक सशक्तिकरण: लिंग-समावेशी नीतियां, विविधतापूर्ण भर्ती और वित्तीय योजनाएं आवश्यक हैं। टाटा स्टील की पहल जैसे मॉडल भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। 2021 की विश्व बैंक की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अगर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कार्यबल में एकीकृत किया जाता है तो संभावित 1.7% जीडीपी वृद्धि हो सकती है।

- स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच: बीमा में लिंग-पुष्टि उपचार शामिल होना चाहिए, और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को संवेदनशीलता प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। समर्पित ट्रांसजेंडर क्लीनिक और विस्तारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं महत्वपूर्ण हैं।

- सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना: शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों में लैंगिक संवेदनशीलता, साथ ही विविध मीडिया प्रतिनिधित्व और कूवगम महोत्सव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं। 'आई एम आल्सो ह्यूमन' जैसे अभियान सामाजिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देने में मदद कर सकते हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएँ: भारत अर्जेंटीना, कनाडा और यूके जैसे देशों से प्रेरणा लेकर लिंग पहचान की स्व-घोषणा, लिंग-तटस्थ नीतियों और भेदभाव-विरोधी कानूनों को अपनाकर ट्रांसजेंडर अधिकारों को बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष रूप में, भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें मौजूदा कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन, सामाजिक जागरूकता पहल और आर्थिक सशक्तिकरण रणनीतियां शामिल हों, ताकि उनका समावेशन और अधिकार सुनिश्चित हो सके।

भारत में सिंथेटिक ड्रग तस्करी का मुकाबला करना

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

भारत में इस समय सिंथेटिक ड्रग तस्करी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। इसके जवाब में, हरियाणा के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक एंटी-सिंथेटिक नारकोटिक्स टास्क फोर्स की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य तस्करी के नेटवर्क पर नज़र रखना, प्रीकर्सर केमिकल्स की निगरानी करना और राज्य के भीतर गुप्त प्रयोगशालाओं को नष्ट करना है।

चाबी छीनना

- हरियाणा में सिंथेटिक नारकोटिक्स विरोधी टास्क फोर्स की स्थापना।

- सिंथेटिक दवा उत्पादन और तस्करी में वृद्धि के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियाँ।

अतिरिक्त विवरण

- सिंथेटिक ड्रग्स: ये पदार्थ पूरी तरह से प्रयोगशालाओं में निर्मित होते हैं और किसी भी पौधे-आधारित सामग्री पर निर्भर नहीं होते हैं। इन्हें विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके बनाया जाता है।

- औषधियों का वर्गीकरण:

- प्राकृतिक औषधियाँ: सीधे पौधों से प्राप्त (जैसे, अफीम पोस्त, कैनाबिस)।

- अर्द्ध-सिंथेटिक ड्रग्स: प्राकृतिक दवाओं के रासायनिक रूप से संशोधित संस्करण (जैसे, हेरोइन, मॉर्फिन)।

- पूर्णतः प्रयोगशाला निर्मित औषधियाँ: पूर्णतः प्रयोगशाला में निर्मित (जैसे, एम्फ़ैटेमिन्स, एक्स्टसी)।

- सिंथेटिक दवाओं के संबंध में चिंताएं:

- तीव्र नवाचार से होने वाली खामियां: नए मनो-सक्रिय पदार्थ प्रायः विनियमन से बच निकलते हैं, जिससे प्रवर्तन जटिल हो जाता है।

- उत्पादन में आसानी: सिंथेटिक दवाओं को छोटी, गुप्त प्रयोगशालाओं में आसानी से उपलब्ध रसायनों से बनाया जा सकता है, जिससे उनका पता लगाना कठिन हो जाता है।

- पता लगाने में कठिनाई: पारंपरिक तस्करी के तरीके प्रच्छन्न सिंथेटिक दवाओं के खिलाफ कम प्रभावी हैं।

- उच्च क्षमता और घातकता: फेंटेनाइल जैसे पदार्थ अत्यधिक मात्रा में लेने का जोखिम पैदा करते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पैदा होता है।

भारत की भौगोलिक स्थिति और दवा उद्योग में इसकी भूमिका के कारण इसे अवैध दवा निर्माण में रसायनों के इस्तेमाल के प्रति संवेदनशील बनाया गया है। सूचना साझा करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उदय कानून प्रवर्तन प्रयासों को जटिल बनाता है।

भारत में सिंथेटिक दवाओं पर अंकुश लगाने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है?

- विधायी आधुनिकीकरण: नई औषधि किस्मों पर बेहतर नियंत्रण के लिए जेनेरिक अनुसूची को शामिल करने के लिए एनडीपीएस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।

- राष्ट्रीय प्रीकर्सर नियंत्रण नेटवर्क: प्रीकर्सर रसायनों की वास्तविक समय ट्रैकिंग के लिए हरियाणा की टास्क फोर्स प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर तक विस्तारित करना।

- डिजिटल निगरानी: मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित अवैध वित्तीय लेनदेन का पता लगाने के लिए ब्लॉकचेन फोरेंसिक टूल का उपयोग करें।

- अंतर्राष्ट्रीय समन्वय: नशीली दवाओं की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इंटरपोल जैसी वैश्विक संस्थाओं के साथ सहयोग करना तथा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों में भाग लेना।

- स्वास्थ्य एवं जागरूकता उपाय: सिंथेटिक दवाओं से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए युवाओं को लक्षित करते हुए नशामुक्ति सेवाओं और जन जागरूकता अभियानों को बढ़ाना।

कुल मिलाकर, भारत में सिंथेटिक नशीली दवाओं की तस्करी की चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें विधायी, तकनीकी और स्वास्थ्य संबंधी रणनीतियों का संयोजन हो।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|