Indian Society & Social Issues (भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दे): September 2025 UPSC Current Affairs | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

अपातानी जनजाति समाचार में

चर्चा में क्यों?

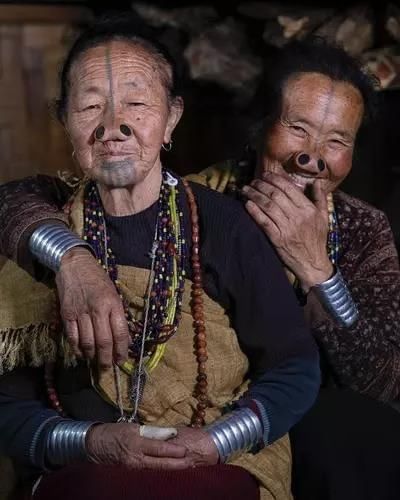

अपातानी जनजाति, जो अपने अनोखे चेहरे के टैटू और महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से पहने जाने वाले लकड़ी के नाक के प्लग के लिए जानी जाती है, अब सुर्खियों में है क्योंकि 1970 के दशक में प्रतिबंधित ये प्रथाएँ अब केवल पुरानी पीढ़ियों के बीच ही प्रचलित हैं। इसी वजह से मानवशास्त्रीय अध्ययनों में इनका महत्व बढ़ गया है।

चाबी छीनना

- अपातानी जनजाति मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में स्थित है।

- वे तानी भाषा समूह की एक बोली बोलते हैं, जो तिब्बती-बर्मी परिवार का हिस्सा है।

- यह जनजाति मूर्तिपूजक विश्वास प्रणाली का पालन करती है तथा सूर्य और चंद्रमा जैसे प्राकृतिक तत्वों की पूजा करती है।

- जीरो घाटी की वैश्विक मान्यता में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

अतिरिक्त विवरण

- सांस्कृतिक पहचान: अपातानी जनजाति की महिलाएं ऐतिहासिक रूप से चेहरे पर टैटू और नाक में प्लग लगाती थीं, जो 1970 के दशक से दुर्लभ हो गया है।

- टिकाऊ कृषि पद्धतियां: यह जनजाति सीढ़ीनुमा खेतों में एकीकृत चावल-मछली पालन में संलग्न है, तथा मिप्या, इमोह और एमियो जैसी चावल की किस्मों के साथ-साथ नगीही जैसी मछली प्रजातियों की खेती करती है।

- बुनाई की परम्परा: महिलाएं प्राकृतिक अर्क का उपयोग करके रंगे गए ज्यामितीय और टेढ़े-मेढ़े डिजाइनों वाले कपड़े बनाने के लिए लोइन लूम (चिचिन) का उपयोग करती हैं।

- बांस संस्कृति: बांस दैनिक जीवन और अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तथा पारिस्थितिक सद्भाव का प्रतिनिधित्व करता है।

- सामुदायिक प्रणालियाँ: जनजाति अपनी संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए स्थायी सामाजिक वानिकी और ग्राम संस्थाओं को बनाए रखती है।

अपातानी जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और टिकाऊ प्रथाएं जैव विविधता और पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जो आधुनिकीकरण के दौर में ऐसी विशिष्ट पहचान को संरक्षित करने के महत्व को पुष्ट करती हैं।

भारत में बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च होता है?

चर्चा में क्यों?

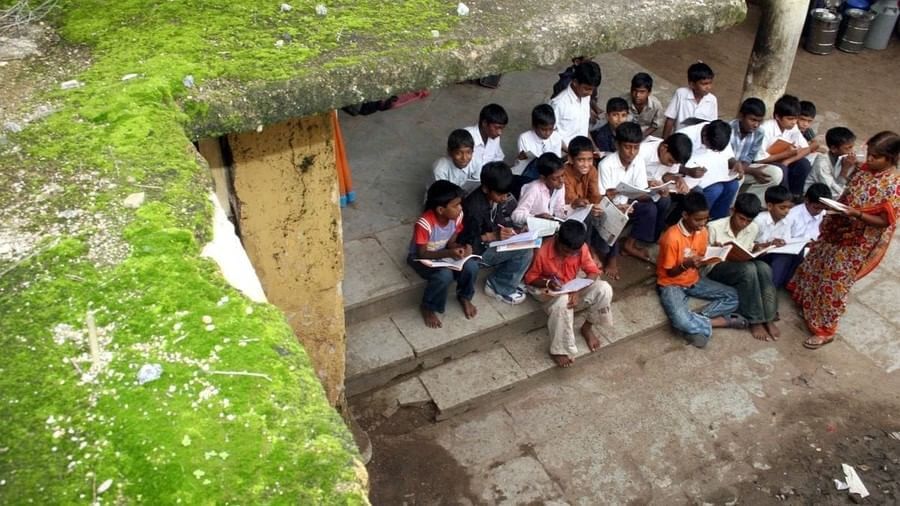

भारत में शिक्षा पर व्यय का मुद्दा शिक्षा में लगातार व्याप्त लैंगिक असमानताओं को उजागर करता है, तथा यह असमानता उजागर करता है कि नामांकन अनुपात में सुधार के बावजूद, परिवार लड़कियों की तुलना में लड़कों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं।

चाबी छीनना

- विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर परिवार लगातार लड़कों पर अधिक खर्च करते हैं।

- हाल ही में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) ने व्यय में महत्वपूर्ण अंतराल का खुलासा किया है, जो गहरी जड़ें जमाए हुए लैंगिक पूर्वाग्रहों को दर्शाता है।

- लड़कियों के नामांकन में सफलता के बावजूद, वित्तीय प्राथमिकताएं लड़कों की ओर झुकी हुई हैं।

अतिरिक्त विवरण

- हाल की एनएसएस रिपोर्ट का महत्व: 2024 के सर्वेक्षण में 52,085 परिवार और 57,742 छात्र शामिल थे, जो शिक्षा व्यय पैटर्न पर व्यापक डेटा प्रदान करते हैं।

- शहरी बनाम ग्रामीण व्यय: शहरी क्षेत्रों में, परिवार लड़कों की तुलना में प्रति लड़की 2,791 रुपये कम खर्च करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में, लड़कों को शिक्षा में 18% अधिक निवेश प्राप्त होता है।

- ट्यूशन कक्षाएं: यद्यपि कोचिंग कक्षाओं में नामांकन समान है (लड़कियों के लिए 26% बनाम लड़कों के लिए 27.8%), लेकिन उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लड़कों के लिए ट्यूशन पर व्यय 22% अधिक है।

- राज्य-स्तरीय भिन्नताएं: दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में लड़कों के पक्ष में निजी स्कूलों में नामांकन में 10 प्रतिशत से अधिक का अंतर है, जबकि तमिलनाडु और केरल में लैंगिक समानता दिखाई देती है।

- कोचिंग व्यय: उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर औसत व्यय लड़कों के लिए 9,813 रुपये है, जबकि लड़कियों के लिए यह 1,550 रुपये है, जो एक महत्वपूर्ण असमानता को दर्शाता है।

- व्यापक निहितार्थ: लड़कियों की शिक्षा में निवेश की कमी कार्यबल में लैंगिक असमानता को बढ़ाती है और मानव पूंजी विकास को सीमित करती है।

निष्कर्षतः, शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में सुधार तो हुआ है, लेकिन उनके प्रति आर्थिक भेदभाव अभी भी एक बड़ी बाधा बना हुआ है। शिक्षा में सच्ची लैंगिक समानता हासिल करने के लिए, परिवारों को प्रभावी नीतियों और जागरूकता अभियानों के ज़रिए बेटों के समान ही बेटियों की शिक्षा में निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए।

असम का लांगखोन महोत्सव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, असम के कार्बी आंगलोंग ज़िले में स्थित उमसोवाई गाँव में तिवा आदिवासियों ने लांगखोन उत्सव मनाया। यह त्योहार तिवा समुदाय के सांस्कृतिक कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण घटना है।

चाबी छीनना

- लांगखोन त्यौहार फसल कटाई से पूर्व धन्यवाद समारोह है।

- यह पारंपरिक रूप से रबी फसल के मौसम से ठीक पहले अक्टूबर से नवंबर के बीच मनाया जाता है।

अतिरिक्त विवरण

- मुख्य विश्वास: इस त्यौहार में बांस की पूजा की जाती है, जिसे तिवा संस्कृति में समृद्धि और जीविका के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।

- देवता: रामसा देवता और अन्य स्थानीय देवताओं से विशेष प्रार्थना की जाती है, जिसमें फसलों की सुरक्षा, परिवारों के कल्याण और गांव की समृद्धि की कामना की जाती है।

- अनुष्ठानिक प्रथाएं: इनमें प्रसाद, बलिदान और प्रार्थनाएं शामिल हैं जिनका उद्देश्य महामारी और बुरी शक्तियों को दूर भगाना तथा अच्छी धान की फसल सुनिश्चित करना है।

- अवधि: यह उत्सव 2 से 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिससे सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।

- पारंपरिक नृत्य: सांस्कृतिक आकर्षणों में लांगखोन नृत्य, मोइनारी खांथी और यांगली शामिल हैं।

- लोकगीत: इस त्यौहार के दौरान लो हो ला है (नामकरण, विवाह और फसल से संबंधित) और लाली हिलाली लाई (विवाह से संबंधित) जैसे अभिन्न गीत प्रस्तुत किए जाते हैं।

- खेलकूद: प्लासेले और सैम कावा जैसे स्थानीय खेलों का आयोजन किया जाता है, जो सामुदायिक बंधन को मजबूत करने में मदद करते हैं।

लांगखोन त्योहार न केवल तिवा लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक अनुष्ठान है, बल्कि यह सामुदायिक संबंधों को भी मजबूत करता है और कृषि की प्रचुरता का जश्न मनाता है।

भारत में बच्चों की शिक्षा पर खर्च: एक विश्लेषण

चर्चा में क्यों?

विश्व आर्थिक मंच की लैंगिक असमानता रैंकिंग में हालिया गिरावट ने भारत में शैक्षिक असमानताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। लड़कियों के स्कूल नामांकन में सुधार के बावजूद—जहाँ अब लड़कियाँ कुल छात्र संख्या का 48% हिस्सा हैं, और उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी लड़कों की तुलना में थोड़ी अधिक है—राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आँकड़े शिक्षा व्यय में लैंगिक असमानता को दर्शाते हैं। परिवार बेटों की तुलना में बेटियों की शिक्षा पर काफ़ी कम निवेश करते हैं, जो बेहतर नामांकन दरों के बावजूद असमान वित्तीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

चाबी छीनना

- भारत भर में शिक्षा व्यय में लैंगिक असमानताएं बनी हुई हैं।

- परिवार आमतौर पर स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कों की शिक्षा पर अधिक खर्च करते हैं।

- स्कूल नामांकन और व्यय पैटर्न दोनों में राज्य-स्तरीय भिन्नताएं मौजूद हैं।

अतिरिक्त विवरण

- शिक्षा व्यय असमानता: स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में, परिवार लड़कों की तुलना में लड़कियों पर कम वित्तीय संसाधन आवंटित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, लड़कों पर लगभग ₹1,373 (18%) अधिक खर्च होता है, जबकि शहरी परिवार लड़कियों पर लगभग ₹2,791 कम खर्च करते हैं। जब तक छात्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पहुँचते हैं, तब तक शहरी परिवार लड़कों की शिक्षा पर लगभग 30% अधिक निवेश करते हैं।

- नामांकन पैटर्न: 58.4% लड़कियां सरकारी स्कूलों में पढ़ती हैं, जबकि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में केवल 34% लड़के पढ़ते हैं - जो अधिक महंगे निजी शिक्षा विकल्पों तक पहुंच में असमानता को दर्शाता है।

- राज्य-स्तरीय अंतर: दिल्ली जैसे राज्यों में, 65% लड़कियाँ सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं जबकि 54% लड़के, जबकि निजी स्कूलों में उपस्थिति में उल्लेखनीय अंतर दिखाई देता है। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में नामांकन अनुपात अधिक समतापूर्ण है, जबकि तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर खर्च में भारी अंतर है।

- निजी ट्यूशन खर्च: हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में, परिवार लड़कों की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर 9,813 रुपये खर्च करते हैं, जबकि लड़कियों पर केवल 1,550 रुपये खर्च करते हैं, जो शैक्षिक निवेश में एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है।

- सांस्कृतिक मानदंड: सामाजिक प्राथमिकताएँ अक्सर बेटों की शिक्षा को प्राथमिकता देती हैं, क्योंकि सांस्कृतिक मान्यताएँ लड़कों को भविष्य में कमाने वाला मानती हैं, जिससे बेटियों की स्कूली शिक्षा में कम निवेश होता है। कम उम्र में शादी और घरेलू ज़िम्मेदारियाँ लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को बढ़ाती हैं।

- सरकारी सब्सिडी: विभिन्न सरकारी पहल लड़कियों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप बेटियों पर निवेश करने वाले परिवारों के लिए व्यय में कमी आ सकती है।

विश्लेषण से पता चलता है कि लड़कियों के नामांकन दर में सुधार तो हुआ है, लेकिन शिक्षा पर खर्च और पहुँच में लैंगिक असमानताएँ अभी भी बनी हुई हैं। भारत में सच्ची शैक्षिक समानता हासिल करने के लिए इन असमानताओं को दूर करना बेहद ज़रूरी है।

नागरिक, अधिवास, प्रवासी: प्रांतीय नागरिकता की चिंता

चर्चा में क्यों?

प्रांतीय नागरिकता पर विमर्श तेज़ी से मुखर होता जा रहा है क्योंकि यह एकसमान भारतीय नागरिकता के संवैधानिक वादे से बिल्कुल अलग हो रहा है। यह बदलाव झारखंड की अधिवास नीति, अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद जम्मू और कश्मीर में अधिवास नियमों और असम में प्रवासन-संबंधी बहिष्करणों के संदर्भ में विशेष रूप से स्पष्ट है। ये घटनाक्रम नागरिकों के अधिकारों और भारतीय संघवाद की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करते हैं।

चाबी छीनना

- प्रांतीय नागरिकता की अवधारणा राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा क्षेत्रीय पहचान पर अधिक जोर देती है, जिससे भारतीय नागरिकता का ढांचा जटिल हो जाता है।

- हाल की अधिवास नीतियों से पता चलता है कि किस प्रकार क्षेत्रीय राजनीति प्रवासियों को हाशिए पर डालने के लिए 'भूमिपुत्रों' की भावनाओं का शोषण कर सकती है।

- प्रांतीय नागरिकता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) में व्यक्त समानता के मूलभूत सिद्धांत को चुनौती देती है।

अतिरिक्त विवरण

- प्रांतीय नागरिकता: यह अवधारणा मूलनिवासी राजनीति में निहित है और सामूहिक रूप से भारत के बजाय किसी विशिष्ट राज्य से जुड़ाव को प्राथमिकता देती है। क्षेत्रीय चुनावी संदर्भों में 'स्थानीय लोगों' को 'बाहरी लोगों' के विरुद्ध खड़ा करके इसने लोकप्रियता हासिल की है।

- बहिष्कार और भेदभाव: प्रांतीय नागरिकता अक्सर आंतरिक प्रवासियों के बीच द्वितीय श्रेणी के नागरिकों के निर्माण की ओर ले जाती है, जो संविधान के अनुच्छेद 15, 16 (2) और 19 की भावना का उल्लंघन करती है।

- आर्थिक अकुशलता: श्रम गतिशीलता पर प्रतिबंध शहरी क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं को नुकसान पहुंचा सकता है जो प्रवासी श्रम पर निर्भर हैं।

- न्यायिक बोझ: प्रांतीय नागरिकता और प्रवासियों के अधिकारों से उत्पन्न होने वाले विवादों के लिए प्रायः न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जो राजनीतिक समाधान में अपर्याप्तता को दर्शाता है।

प्रांतीय नागरिकता का उदय भारतीय नागरिकता की एकता के लिए एक गंभीर चुनौती का प्रतीक है, जो बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि संबद्धता और पहचान को लेकर आंतरिक विवादों से प्रेरित है। झारखंड, असम और जम्मू-कश्मीर के अनुभव बताते हैं कि कैसे ये प्रांतीय दावे एकीकृत भारत के समावेशी दृष्टिकोण को खंडित कर सकते हैं और लोकतांत्रिक संघवाद के सिद्धांतों को कमजोर कर सकते हैं।

आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफार्म

चर्चा में क्यों?

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में आदि संस्कृति के बीटा संस्करण का अनावरण किया है , जो एक अभूतपूर्व डिजिटल शिक्षण मंच है जिसका उद्देश्य जनजातीय संस्कृति और कला को बढ़ावा देना है।

चाबी छीनना

- इस मंच का उद्देश्य आदिवासी कला रूपों को संरक्षित करना और स्थायी आजीविका का सृजन करना है।

- यह जनजातीय समुदायों को वैश्विक दर्शकों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है, जो अंततः एक जनजातीय डिजिटल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होता है ।

- प्रामाणिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसे राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के सहयोग से विकसित किया गया है।

अतिरिक्त विवरण

- उद्देश्य: एक ऐसा शिक्षण वातावरण स्थापित करना जो प्रमाणन, अनुसंधान के अवसरों और परिवर्तनकारी शिक्षण मार्गों के माध्यम से जनजातीय संस्कृति को पोषित करे।

- महत्व: इसका उद्देश्य जनजातीय संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को समर्पित दुनिया का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय बनना है।

- टीआरआई के साथ एकीकरण: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सहित 14 राज्यों के टीआरआई से योगदान।

आदि संस्कृति के प्रमुख घटक

- आदि विश्वविद्यालय: एक डिजिटल जनजातीय कला अकादमी जो नृत्य, चित्रकला, शिल्प, संगीत और लोकगीत सहित विभिन्न जनजातीय कला रूपों पर 45 इमर्सिव पाठ्यक्रम प्रदान करती है।

- आदि सम्पदा: एक सामाजिक-सांस्कृतिक संग्रह जिसमें जनजातीय कलाओं, परिधानों, वस्त्रों और आजीविका प्रथाओं पर 5,000 से अधिक संकलित दस्तावेज हैं।

- आदि हाट: ट्राइफेड से जुड़ा एक ऑनलाइन बाज़ार, जो टिकाऊ आजीविका और प्रत्यक्ष उपभोक्ता पहुंच के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करके आदिवासी कारीगरों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह पहल भारत में जनजातीय समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को मान्यता देने और संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, साथ ही उन्हें आर्थिक सशक्तीकरण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अवसर भी प्रदान करती है।

समग्र शिक्षा अभियान

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े वित्तीय विवाद में हस्तक्षेप किया है, क्योंकि तमिलनाडु को आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के प्रवेश के लिए निजी स्कूलों को 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिपूर्ति का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र ने इस लागत को साझा करने से इनकार कर दिया है, जिसके कारण कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है।

चाबी छीनना

- विभिन्न शैक्षिक योजनाओं को एक ही ढांचे में एकीकृत करने के लिए 2018 में समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया था।

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक सतत शिक्षा प्रदान करना है, तथा परिचालन संबंधी बाधाओं को दूर करना है।

- वित्तपोषण मॉडल में विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग साझा अनुपात वाली एक केन्द्र प्रायोजित योजना शामिल है।

अतिरिक्त विवरण

- लॉन्च और एकीकरण: मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2018 में शुरू किया गया, यह सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) को एक व्यापक कार्यक्रम में जोड़ता है।

- वित्त पोषण पद्धति: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में संचालित होती है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का वित्त पोषण विभाजन होता है, और पूर्वोत्तर या पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 का। इसका कार्यान्वयन एक एकल राज्य कार्यान्वयन समिति (एसआईएस) के माध्यम से किया जाता है।

- कवरेज: इस पहल में लगभग 1.16 मिलियन स्कूल शामिल हैं, जो सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में 156 मिलियन से अधिक छात्रों और 5.7 मिलियन शिक्षकों को सेवा प्रदान करते हैं।

- उन्नत चरण: समग्र शिक्षा 2.0 (2021-2026) डिजिटल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन), और समावेशिता को बढ़ाने पर केंद्रित है।

- समग्र विकास: यह कार्यक्रम खेलो इंडिया जैसी पहल के तहत खेल, शारीरिक शिक्षा, आत्मरक्षा और सॉफ्ट स्किल्स को एकीकृत करता है।

- वित्त पोषण पैमाना: कार्यक्रम के लिए आवंटन 2025 तक 41,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है, जिससे समग्र शिक्षा 2.0 के तहत मार्च 2026 तक राष्ट्रव्यापी कवरेज सुनिश्चित होगा।

संक्षेप में, समग्र शिक्षा अभियान भारत के शैक्षिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न शैक्षिक चरणों का निर्बाध एकीकरण और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है।

नए भारत में 'घरेलू क्षेत्र'

चर्चा में क्यों?

भारत में महिला सशक्तिकरण से जुड़े विमर्श को विभिन्न राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों ने आकार दिया है। हाल ही में, नारी शक्ति का आख्यान, विशेष रूप से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में, ज़ोर पकड़ रहा है। हालाँकि, यह बयानबाज़ी अक्सर महिलाओं के जीवन और श्रम, खासकर घरेलू क्षेत्र में, की निरंतर उपेक्षा को छुपाती है।

चाबी छीनना

- महिला सशक्तिकरण की बयानबाजी, महिलाओं की स्वायत्तता पर प्रतिगामी राजनीतिक रुख के बिल्कुल विपरीत है।

- आंकड़े महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की चिंताजनक दर को उजागर करते हैं, फिर भी सरकार इन मुद्दों को निजी मामला मानती है।

- पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अवैतनिक घरेलू श्रम का अधिक बोझ उठाना पड़ता है।

- सरकारी बयान अक्सर लैंगिक असमानता को संबोधित करने के बजाय उसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं।

- महिलाओं का अवैतनिक श्रम अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन वेतन संरचना में इसे मान्यता नहीं दी जाती।

अतिरिक्त विवरण

- बयानबाजी बनाम वास्तविकता: राजनीतिक नेता अक्सर महिला सशक्तिकरण का आह्वान करते हैं, जबकि महिलाओं की भूमिकाओं पर प्रतिगामी विचार रखते हैं, जिसका उदाहरण महिलाओं को केवल प्रजनन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करने वाले बयानों से मिलता है।

- घरेलू हिंसा और चुप्पी: 2017 से 2022 तक, दहेज से जुड़ी घटनाओं में हर साल औसतन 7,000 महिलाओं की हत्या हुई। अंतरंग साथी द्वारा हिंसा की उच्च दर के बावजूद, केवल कुछ ही मामलों की सूचना अधिकारियों को दी जाती है।

- कार्य का लैंगिक बोझ: समय उपयोग सर्वेक्षण 2024 से पता चलता है कि जहां केवल 25% महिलाएं ही वेतन वाले काम में संलग्न हैं, वहीं 93% महिलाएं अवैतनिक घरेलू कार्यों में संलग्न हैं, जो श्रम में महत्वपूर्ण लैंगिक असमानता को उजागर करता है।

- राज्य की कथाएं और असमानता का महिमामंडन: सरकार महिलाओं की देखभाल संबंधी भूमिकाओं को सांस्कृतिक गुणों के रूप में प्रस्तुत करती है, तथा इन जिम्मेदारियों के पीछे छिपी प्रणालीगत असमानताओं को कम करके आंकती है।

- पूंजीवाद और अदृश्य सब्सिडी: 2023 के एक अध्ययन से पता चला है कि अवैतनिक घरेलू काम को मान्यता देने से भारत की जीडीपी में 7% से अधिक की वृद्धि हो सकती है, जो यह दर्शाता है कि महिलाओं का श्रम राज्य और पूंजी दोनों को सब्सिडी देता है।

इन व्यवस्थागत अन्यायों को दूर करने के लिए, सांस्कृतिक, सामाजिक और नीतिगत क्षेत्रों में हस्तक्षेप आवश्यक है। इसमें घरेलू हिंसा को एक संरचनात्मक समस्या के रूप में देखना, महिलाओं के समान कार्य और वेतन के अधिकारों की पुष्टि करना, सार्वभौमिक बाल देखभाल प्रदान करना और घरेलू ज़िम्मेदारियों से जुड़ी सांस्कृतिक धारणाओं को बदलना शामिल है। अंततः, सच्ची नारी शक्ति प्राप्त करने के लिए भारत में महिलाओं के जीवन को परिभाषित करने वाली कठोर वास्तविकताओं का सामना करना आवश्यक है।

रैंकिंग संबंधी खामियां: एनआईआरएफ पर आधारित भारत रैंकिंग (2025)

चर्चा में क्यों?

भारत रैंकिंग 2025 ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढाँचे (एनआईआरएफ) के भीतर महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया है, जो 2016 में अपनी स्थापना के बाद से उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रदर्शन का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या 3,565 से बढ़कर 14,163 हो जाने और श्रेणियों का विस्तार चार से सत्रह हो जाने के बावजूद , रैंकिंग पद्धति में गंभीर खामियाँ बनी हुई हैं। इनमें व्यक्तिपरक मानदंडों के प्रति पक्षपातपूर्ण महत्व, समावेशिता के अपर्याप्त उपाय और संस्थागत प्रतिष्ठा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना शामिल है, जो उच्च शिक्षा में समानता और गुणवत्ता बढ़ाने की ढाँचे की क्षमता को कमज़ोर कर सकता है।

चाबी छीनना

- एनआईआरएफ रैंकिंग में पारंपरिक सार्वजनिक संस्थानों का वर्चस्व है, जो भारतीय उच्च शिक्षा क्षेत्र में निरंतर असमानताओं को दर्शाता है।

- पद्धतिगत मुद्दों में व्यक्तिपरक सहकर्मी धारणा पर निर्भरता और अपूर्ण समावेशिता माप शामिल हैं, जो वंचित समूहों की उपेक्षा करते हैं।

- केंद्रीय संस्थानों में ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के लिए आरक्षण नीतियों की पर्याप्तता के संबंध में चिंताएं मौजूद हैं।

अतिरिक्त विवरण

- प्रमुख रैंकिंग मानदंड:एनआईआरएफ पांच प्राथमिक मानदंडों का उपयोग करता है:

- शिक्षण एवं संसाधन (30%)

- अनुसंधान (30%)

- स्नातक परिणाम (20%)

- आउटरीच और समावेशिता (10%)

- सहकर्मी धारणा (10%)

- सहकर्मी धारणा दोष: शिक्षा मंत्री ने प्रतिष्ठा-आधारित रैंकिंग पर निर्भरता की आलोचना की है, जो महानगरीय क्षेत्रों के बाहर के संस्थानों के प्रति पक्षपातपूर्ण हो सकती है।

- स्व-घोषित डेटा: स्व-रिपोर्ट किए गए डेटा पर भारी निर्भरता से हेरफेर की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं, तथा झूठे प्रस्तुतीकरण के लिए जवाबदेही बहुत कम होती है।

- ग्रंथसूची-संबंधी निर्भरता: यह दृष्टिकोण, यद्यपि सत्यापन योग्य है, लेकिन गैर-अंग्रेजी और सामाजिक रूप से प्रभावशाली शोध आउटपुट को ध्यान में रखने में विफल रहता है।

एनआईआरएफ द्वारा संस्थागत प्रदर्शन के बारे में उल्लेखनीय जागरूकता पैदा करने के बावजूद, इसे समावेशिता और निष्पक्षता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो यह सुधार के एक वास्तविक साधन के बजाय केवल ब्रांडिंग का एक प्रयास बनकर रह जाएगा। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली की प्रभावी प्रगति के लिए, रैंकिंग को समानता, उत्कृष्टता और सामाजिक न्याय को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष

एनआईआरएफ ने अपना दायरा बढ़ाया है और संस्थागत प्रदर्शन के बारे में जागरूकता बढ़ाई है, लेकिन अभिजात्यवाद को रोकने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी खामियों को दूर करना होगा। रैंकिंग से आगे बढ़कर एक नीतिगत उपकरण के रूप में कार्य करके, एनआईआरएफ भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य में समावेशिता को बढ़ा सकता है, जवाबदेही सुनिश्चित कर सकता है और सहयोग को बढ़ावा दे सकता है।

|

3433 docs|1075 tests

|

FAQs on Indian Society & Social Issues (भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दे): September 2025 UPSC Current Affairs - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. अपातानी जनजाति की संस्कृति के प्रमुख तत्व क्या हैं? |  |

| 2. भारत में बच्चों की शिक्षा पर सरकारी खर्च का क्या महत्व है? |  |

| 3. लांगखोन महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य क्या है? |  |

| 4. समग्र शिक्षा अभियान का लाभ किन वर्गों को प्राप्त होता है? |  |

| 5. एनआईआरएफ रैंकिंग में खामियों का क्या प्रभाव पड़ता है? |  |