Indian Society and Social Issues (भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दे): June 2024 UPSC Current Affairs | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

| Table of contents |

|

| वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2024 |

|

| भारतीय जेलों में मासिक धर्म स्वच्छता |

|

| भारत में स्वास्थ्य बीमा के लिए कोई आयु सीमा नहीं |

|

| भारत में अग्नि सुरक्षा विनियम |

|

वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2024

हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच ने 2024 के लिए अपने वार्षिक रिपोर्ट का 18वां संस्करण जारी किया, जिसमें दुनिया भर की 146 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता का व्यापक मानकीकरण किया गया ।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- समग्र निष्कर्ष:

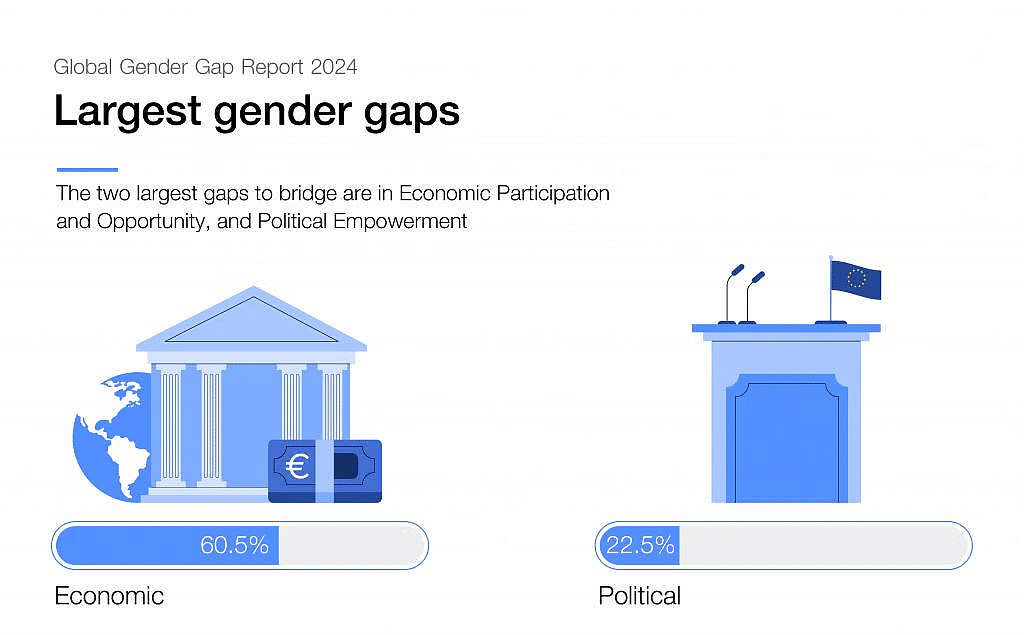

- 2024 में वैश्विक लिंग अंतर स्कोर 68.5% है, जिसका अर्थ है कि 31.5% अंतर अभी भी अनसुलझा है।

- प्रगति अत्यंत धीमी रही है, 2023 तक इसमें केवल 0.1% अंकों का सुधार हुआ है।

- वर्तमान दर से, वैश्विक स्तर पर पूर्ण लैंगिक समानता तक पहुंचने में 134 वर्ष लगेंगे, जो 2030 के सतत विकास लक्ष्य से कहीं अधिक है।

- लिंग अंतर सबसे अधिक राजनीतिक सशक्तिकरण (77.5% अनसुलझा) और आर्थिक भागीदारी एवं अवसर (39.5% अनसुलझा) में है।

- शीर्ष रैंकिंग वाले देश:

- आइसलैंड (93.5%) लगातार 15वें साल दुनिया का सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला समाज बना हुआ है। इसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन शीर्ष 5 रैंकिंग में हैं।

- शीर्ष 10 देशों में से 7 यूरोप से हैं (आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, आयरलैंड, स्पेन)।

- अन्य क्षेत्र हैं - पूर्वी एशिया और प्रशांत (न्यूजीलैंड 4 पर), लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई (निकारागुआ 6 पर) तथा उप-सहारा अफ्रीका (नामीबिया 8 पर)।

- स्पेन और आयरलैंड ने 2023 की तुलना में क्रमशः 8 और 2 रैंक चढ़कर 2024 में शीर्ष 10 में उल्लेखनीय छलांग लगाई।

- क्षेत्रीय प्रदर्शन:

- यूरोप में लिंग भेद 75% तक कम हो चुका है, जिसके बाद उत्तरी अमेरिका (74.8%) और लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन (74.2%) का स्थान है।

- मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र 61.7% लैंगिक अंतर के साथ सबसे निचले स्थान पर है।

- दक्षिणी एशिया क्षेत्र 63.7% के लिंग समानता स्कोर के साथ 8 क्षेत्रों में से 7वें स्थान पर है।

- आर्थिक एवं रोजगार अंतराल:

- लगभग हर उद्योग और अर्थव्यवस्था में महिला कार्यबल का प्रतिनिधित्व पुरुषों से पीछे है, कुल मिलाकर यह 42% है तथा वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिकाओं में यह केवल 31.7% है।

- "नेतृत्व पाइपलाइन" से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर महिलाओं के लिए प्रवेश स्तर से प्रबंधकीय स्तर तक 21.5% की गिरावट आई है।

- आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण 2023-24 में नेतृत्वकारी भूमिकाओं में महिलाओं की नियुक्ति में गिरावट आएगी।

- देखभाल बोझ प्रभाव:

- हाल ही में देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों में हुई वृद्धि के कारण कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार हो रहा है, जिससे समतापूर्ण देखभाल प्रणालियों की तत्काल आवश्यकता उजागर होती है।

- सवेतन पैतृक अवकाश जैसी समतापूर्ण देखभाल नीतियां बढ़ रही हैं, लेकिन कई देशों में ये अपर्याप्त हैं।

- प्रौद्योगिकी एवं कौशल अंतराल:

- STEM में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है, तथा कार्यबल में उनकी हिस्सेदारी 28.2% है, जबकि गैर-STEM भूमिकाओं में यह 47.3% है।

- एआई, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा जैसे कौशलों में लैंगिक अंतर मौजूद है, जो भविष्य में कार्य के लिए महत्वपूर्ण होगा।

जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है?

- भारत का स्थान:

- 146 देशों की वैश्विक रैंकिंग में भारत दो पायदान नीचे खिसककर 2023 में 127वें स्थान से 2024 में 129वें स्थान पर आ गया है।

- दक्षिण एशिया में भारत बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद पांचवें स्थान पर है। पाकिस्तान इस क्षेत्र में सबसे अंतिम स्थान पर है।

- आर्थिक समानता:

- भारत, बांग्लादेश, सूडान, ईरान, पाकिस्तान और मोरक्को के समान, आर्थिक समानता के निम्नतम स्तर वाले देशों में से एक है, जहां अनुमानित अर्जित आय में लिंग समानता 30% से भी कम है।

- शिक्षा प्राप्ति:

- माध्यमिक शिक्षा में नामांकन में भारत ने सर्वोत्तम लैंगिक समानता दर्शाई।

- पिछले 50 वर्षों में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत 65वें स्थान पर तथा महिला/पुरुष राष्ट्राध्यक्षों की आयु समानता में 10वें स्थान पर है।

- हालाँकि, संघीय स्तर पर, मंत्रिस्तरीय पदों पर (6.9%), और संसद में (17.2%) महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम बना हुआ है।

- लिंग अंतर को समाप्त करना:

- भारत ने 2024 तक अपने लिंग अंतर को 64.1% तक कम कर लिया है। 127 से 129 तक की रैंकिंग में गिरावट मुख्य रूप से 'शैक्षिक प्राप्ति' और 'राजनीतिक सशक्तिकरण' मापदंडों में मामूली गिरावट के कारण हुई, हालांकि 'आर्थिक भागीदारी' और 'अवसर' स्कोर में मामूली सुधार देखा गया।

भारतीय जेलों में मासिक धर्म स्वच्छता

चर्चा में क्यों?

विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2024 पर, भारत मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति का जश्न मनाता है, 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS 2019-2020) की रिपोर्ट के अनुसार 15-24 वर्ष की आयु की लगभग 80% युवा महिलाएँ अब सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों का उपयोग करती हैं। हालाँकि, भारतीय जेलों में महिलाओं के सबसे हाशिए पर पड़े समूहों में से एक की ज़रूरतों को अनदेखा किया जाता है। सामाजिक पूर्वाग्रह इन महिलाओं को बुनियादी अधिकारों और उचित अधिकारों से वंचित करते हैं, जो आगे सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को उजागर करता है।

जेलों में मासिक धर्म स्वच्छता की स्थिति क्या है?

- जनसंख्या:

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, भारतीय जेलों में 23,772 महिलाएं हैं, जिनमें से 77% प्रजनन आयु वर्ग (18-50 वर्ष) की हैं और उनके नियमित मासिक धर्म होने की संभावना है।

- असंगत पहुंच:

- विभिन्न जेलों में सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता में असमानता है, तथा इन उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है।

- एकसमान उत्पाद आकार:

- सभी जेलों में 'एक ही आकार' के सैनिटरी पैड जारी किए जाते हैं, जो अलग-अलग महिलाओं की अलग-अलग आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते।

- अधिकांश जेलों में अन्य प्रकार के मासिक धर्म संबंधी उत्पाद जैसे टैम्पोन या मासिक धर्म कप उपलब्ध नहीं होते।

- सुविधाओं की कमी:

- 2016 मॉडल जेल मैनुअल की सिफारिशों के बावजूद, कई राज्यों ने महिला कैदियों को पर्याप्त पानी और शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है।

- अपशिष्ट निपटान मुद्दे:

- मासिक धर्म स्वच्छता सामग्री के उचित निपटान की अक्सर उपेक्षा की जाती है, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य और सुविधा केंद्र की स्वच्छता दोनों पर असर पड़ता है।

- अतिरिक्त चुनौतियाँ:

- भीड़भाड़ और खराब सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण पानी, डिटर्जेंट और साबुन जैसी आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच में बाधा उत्पन्न होती है।

जेलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन की अनदेखी क्यों की जाती है?

- कलंक और चुप्पी:

- मासिक धर्म अपने आप में एक वर्जित विषय हो सकता है, और इस पर खुलकर चर्चा करने में झिझक हो सकती है, खासकर जेल के माहौल में। इससे महिलाओं के लिए अपनी ज़रूरत की चीज़ें माँगना मुश्किल हो सकता है।

- कानूनी ढांचे का अभाव:

- जेलों में निःशुल्क, असीमित सैनिटरी उत्पादों के प्रावधान को अनिवार्य बनाने वाला कोई कानून नहीं है।

- मासिक धर्म स्वास्थ्य योजनाएं:

- मासिक धर्म स्वच्छता योजना 2011, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जैसी मौजूदा योजनाएं महिला कैदियों की जरूरतों को विशेष रूप से संबोधित नहीं करती हैं।

- डेटा की कमी:

- जेलों में पानी की उपलब्धता के बारे में आंकड़ों का अभाव है, जिससे स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के प्रयास जटिल हो जाते हैं।

मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित सरकारी पहल क्या हैं?

- राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता नीति:

- 2023 में पेश की गई यह नीति सभी के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक मासिक धर्म स्वच्छता पर जोर देती है। उल्लेखनीय रूप से, नीति कैदियों को लक्षित आबादी के रूप में पहचानती है, जिनकी मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच कम है, जो एक सकारात्मक कदम है।

- ठोस योजनाओं का अभाव:

- नीति में जेलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन में सुधार के लिए कोई विशिष्ट कार्य योजना प्रदान नहीं की गई है।

- मासिक धर्म स्वच्छता योजना (एमएचएस):

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10-19 वर्ष की आयु की ग्रामीण किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एमएचएस की शुरुआत की है। यह योजना विकेन्द्रीकृत खरीद के माध्यम से किशोरियों को रियायती सैनिटरी नैपकिन पैक प्रदान करती है, जिसमें वितरण और शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं।

- प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी):

- जन औषधि केंद्रों पर सुरक्षा सुविधा नैपकिन (ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन) 1 रुपये प्रति नैपकिन की दर से उपलब्ध हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- पीरियड पैंट्री:

- जेलों में कैदियों के लिए मासिक धर्म से संबंधित आपूर्तियों के लिए गुप्त रूप से अनुरोध करने और प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट और सुलभ स्थान बनाएं, जैसे उत्पादों से भरे वेंडिंग मशीन या वितरण के लिए निर्दिष्ट कर्मचारी।

- स्वच्छता नायिकाएँ:

- जेल में बंद महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता के सर्वोत्तम तरीकों पर सहकर्मी शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित करें। इससे उन्हें साथी कैदियों के साथ ज्ञान साझा करने, समुदाय की भावना को बढ़ावा देने और आत्म-देखभाल को बढ़ावा देने का अधिकार मिलता है।

- गारंटी के बुनियादी मानक:

- सरकार को जेलों में मासिक धर्म स्वच्छता के लिए एक समान राष्ट्रीय नियम स्थापित करने और उसे बनाए रखने चाहिए, जिसमें असीमित, मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना, महिला वार्डों में उचित वेंटिलेशन के साथ स्वच्छ और कार्यात्मक शौचालय सुनिश्चित करना, और सैनिटरी पैड के लिए सुरक्षित और स्वच्छ निपटान डिब्बे उपलब्ध कराना शामिल है।

- स्थिरता और निगरानी:

- कार्यान्वयन का आकलन करने, उत्पाद की उपलब्धता पर नज़र रखने और समस्याओं का समाधान करने के लिए एक निगरानी प्रणाली स्थापित करें। मासिक धर्म स्वच्छता को एक बुनियादी अधिकार के रूप में बढ़ावा दें और महिलाओं की भलाई पर निरंतर ध्यान देने के लिए इसे जेल सुधार पहलों में शामिल करें।

भारत में स्वास्थ्य बीमा के लिए कोई आयु सीमा नहीं

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने चिकित्सा बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए आयु सीमा हटा दी है, यह एक ऐसा कदम है जो बीमा के दायरे को व्यापक बनाता है और वरिष्ठ भारतीयों को बड़ी राहत प्रदान करता है। साथ ही, भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बेंगलुरु ने 'दीर्घायु भारत' की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य वृद्धावस्था से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन करना और बुजुर्गों के बीच बेहतर स्वास्थ्य के लिए हस्तक्षेप करना है।

स्वास्थ्य बीमा से संबंधित IRDAI के हालिया निर्देश क्या हैं?

- आईआरडीएआई ने भारत में स्वास्थ्य बीमा के लिए आवेदन करने में आने वाली बाधा को समाप्त कर दिया है, जिसके तहत केवल 65 वर्ष या उससे कम आयु के व्यक्ति ही स्वास्थ्य बीमा खरीद सकते थे।

- इसने बीमा कंपनियों को वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, बच्चों और प्रसूति जैसे विभिन्न जनसांख्यिकी वर्गों के लिए विशेष उत्पाद बनाने का निर्देश दिया है।

- इसने इस बात पर भी जोर दिया है कि बीमा कंपनियों को सभी प्रकार की पूर्व-मौजूदा चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए कवरेज प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित "स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर लागू विशिष्ट प्रावधानों" में उल्लिखित है।

- कैंसर और हृदयाघात जैसी पूर्व से मौजूद चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए कवरेज अब बिना किसी इनकार के उपलब्ध है।

- इससे भारत में बीमा घनत्व और बीमा पैठ बढ़ सकती है।

- बीमा कंपनियों को पॉलिसीधारकों की सुविधा के लिए किश्तों में प्रीमियम भुगतान की सुविधा भी प्रदान करनी होती है, तथा यात्रा पॉलिसी केवल सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा ही प्रदान की जा सकती है।

- इसके अलावा, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी सहित आयुष उपचारों के लिए कवरेज पर कोई सीमा नहीं है।

आईआरडीएआई के हालिया स्वास्थ्य बीमा निर्देशों में अनिश्चितता के क्षेत्र क्या हैं?

- वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामर्थ्य:

- एक बड़ी चिंता यह है कि क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम वहनीय होगा। जैसे-जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, चिकित्सा संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ता जाता है, जिसके कारण बीमाकर्ता बुज़ुर्ग आबादी के लिए अपने उत्पादों की कीमत काफ़ी ज़्यादा रख सकते हैं।

- सरकार को सीमित आय और बचत वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन नीतियों को सुलभ और किफायती बनाने के लिए सब्सिडी या अन्य उपायों पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

- पूर्व-मौजूदा स्थितियों के लिए प्रतीक्षा अवधि:

- आमतौर पर, बीमा कंपनियां पहले से मौजूद चिकित्सा स्थितियों को कवर करने से पहले एक प्रतीक्षा अवधि (जैसे, 2-4 वर्ष) लगाती हैं।

- अधिक विस्तृत विनियमन, विशेष रूप से प्रतीक्षा अवधि और तत्काल कवरेज शर्तों के संबंध में, उनके उपभोक्ता-अनुकूलता का आकलन करने में महत्वपूर्ण होंगे।

- जेब से किये जाने वाले चिकित्सा व्यय पर प्रभाव:

- यद्यपि स्वास्थ्य बीमा की पहुंच बढ़ाना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसका सीधा अर्थ यह नहीं है कि इससे भारतीयों के लिए चिकित्सा पर होने वाले खर्च में कोई उल्लेखनीय कमी आएगी।

- यह प्रस्तावित कवरेज की सीमा, सह-भुगतान दरें, उप-सीमाएं और पॉलिसियों की समग्र सामर्थ्य जैसे कारकों पर निर्भर करेगा।

- उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय में पर्याप्त कमी लाने के लिए उचित सह-भुगतान और सीमाओं के साथ व्यापक कवरेज की आवश्यकता होगी।

भारत में बीमा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है?

- के बारे में:

- भारतीय बीमा बाज़ार के 2027 तक 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे यह 2032 तक सबसे बड़ा बीमा बाज़ार बन जाएगा।

- भारत वर्तमान में विश्व में 9वां सबसे बड़ा जीवन बीमा बाजार और 14वां सबसे बड़ा गैर-जीवन बीमा बाजार है।

- हाल के वर्षों में जीवन एवं गैर-जीवन बीमा दोनों क्षेत्रों में दोहरे अंक की वृद्धि दर देखी गई है।

- बीमा प्रवेश और घनत्व:

- भारत में यह दर 2001 में 2.7% थी, जो 2020 में लगातार बढ़कर 4.2% हो गई तथा 2021 में भी यही स्थिति बनी रही।

- इसके अलावा, भारत में भी इसमें तीव्र वृद्धि हुई है। संपूर्ण जीवन बीमा घनत्व 2001-02 में 9.1 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 69 अमेरिकी डॉलर हो गया।

- बीमा प्रवेश और घनत्व दो ऐसे मापदंड हैं जिनका उपयोग अक्सर किसी देश में बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर का आकलन करने के लिए किया जाता है।

- विकास के प्रमुख चालक:

- बढ़ती प्रयोज्य आय: जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे प्रयोज्य आय भी बढ़ रही है, जिससे लोगों को बीमा जैसे वित्तीय सुरक्षा उत्पादों पर अधिक धन खर्च करने की सुविधा मिल रही है।

- वित्त वर्ष 24 में सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में 8.9% की वृद्धि होने की उम्मीद है।

- इसके अलावा, 2030 तक भारत में 140 मिलियन मध्यम आय वाले और 21 मिलियन उच्च आय वाले परिवार जुड़ेंगे, जिससे भारतीय बीमा क्षेत्र की मांग और वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

- सरकारी पहल:

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) जैसी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा पहुंच को बढ़ावा दे रही हैं।

- एफडीआई नीति भारतीय बीमा कंपनियों में 74% विदेशी निवेश की अनुमति देती है।

- आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है और यह सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

- मांग पैटर्न में महामारी से संबंधित बदलाव:

- कोविड-19 महामारी ने बीमा प्रवेश दर में वृद्धि की है और बीमा के बारे में जागरूकता और सुरक्षा उत्पादों, विशेष रूप से स्वास्थ्य बीमा की मांग को बढ़ावा दिया है।

भारत के बीमा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

- पैरामीट्रिक बीमा:

- डेटा एनालिटिक्स और IoT का लाभ उठाकर पैरामीट्रिक बीमा उत्पाद बनाएं जो पूर्व-निर्धारित ट्रिगर्स/पैरामीटर्स (जैसे, फसल बीमा के लिए वर्षा का स्तर) के आधार पर भुगतान करें।

- इससे दावा प्रक्रिया सरल हो सकेगी और पारदर्शिता में सुधार हो सकेगा।

- नियोक्ता-संचालित समूह बीमा:

- नियोक्ता-संचालित समूह बीमा योजनाओं को प्रोत्साहित और बढ़ावा देना, विशेष रूप से निर्माण और विनिर्माण जैसे अनौपचारिक श्रमिकों के उच्च अनुपात वाले क्षेत्रों के लिए।

- इससे पैमाने को हासिल करने और बीमा पैठ में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

- इस संबंध में भारत जर्मनी के बिस्मार्क मॉडल से सीख सकता है।

- बिस्मार्क मॉडल की विशेषता सामाजिक बीमा कार्यक्रम में व्यक्तियों की अनिवार्य भागीदारी है, जिसे नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के योगदान से वित्त पोषित किया जाता है।

- सार्वजनिक निजी साझेदारी:

- बीमा कंपनियों और सरकारी एजेंसियों/निकायों के बीच अधिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देना।

- सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) विशेष रूप से कम सुविधा वाले क्षेत्रों और खंडों में आवश्यकता-आधारित, किफायती बीमा समाधानों को डिजाइन और वितरित करने में मदद कर सकती है।

- बीमा जागरूकता अभियान:

- नियामक और उद्योग निकायों के साथ साझेदारी में बड़े पैमाने पर मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान चलाना।

- इन अभियानों का ध्यान बीमा साक्षरता बढ़ाने, बीमा होने के लाभों पर प्रकाश डालने तथा 2047 तक सभी के लिए बीमा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आम मिथकों और गलत धारणाओं को दूर करने पर होना चाहिए।

भारत में अग्नि सुरक्षा विनियम

चर्चा में क्यों?

गुजरात के राजकोट में एक गेमिंग जोन और दिल्ली में एक बच्चों के अस्पताल में हाल ही में हुई आग की घटनाओं ने 24 घंटे के भीतर कम से कम 40 लोगों की जान ले ली है। इसने अग्नि सुरक्षा नियमों और सुरक्षा उपायों के सख्त क्रियान्वयन की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया है, खासकर मानव निर्मित आपदाओं के प्रति संवेदनशील इमारतों में।

- भारत में दुर्घटनावश मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई) पर जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में 7,500 से अधिक आग दुर्घटनाओं में 7,435 लोग मारे गए।

- 1970 में प्रकाशित, राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) अग्नि सुरक्षा के लिए भारत का केंद्रीय मानक है। इसे आखिरी बार 2016 में अपडेट किया गया था। यह इमारतों के सामान्य निर्माण, रखरखाव और अग्नि सुरक्षा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

- राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे एनबीसी की सिफारिशों को स्थानीय भवन उपनियमों में शामिल करें, क्योंकि अग्निशमन सेवाएं राज्य का विषय हैं।

- 'मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016' राज्यों और शहरी क्षेत्रों को भवन उपनियमों का मसौदा तैयार करने में मार्गदर्शन करता है।

- इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) भी घरों, स्कूलों और अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा पर दिशानिर्देश प्रदान करता है।

- राष्ट्रीय भवन संहिता अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, तथा उन उपायों पर ध्यान केंद्रित करती है जिन्हें उचित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। यह आवासीय क्षेत्रों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे अग्नि क्षेत्रों को परिभाषित करता है, ताकि औद्योगिक और खतरनाक संरचनाओं को आवासीय, संस्थागत और व्यावसायिक इमारतों के साथ सह-अस्तित्व में आने से रोका जा सके।

- कोड में इमारतों को अधिभोग के आधार पर नौ समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे होटल, अस्पताल और असेंबली बिल्डिंग। यह सीढ़ियों के बाड़ों में आंतरिक दीवारों के लिए गैर-दहनशील सामग्रियों और न्यूनतम 120-मिनट की रेटिंग के उपयोग पर जोर देता है।

- संहिता में अधिकतम ऊंचाई, फर्श क्षेत्र अनुपात, खुले स्थान और अग्निरोधी उद्घाटन का भी उल्लेख किया गया है।

- कोड में अग्निरोधी विद्युत स्थापना के महत्व पर जोर दिया गया है, जिसमें अलग-अलग शाफ्ट और झूठी छतों में मध्यम और निम्न वोल्टेज वायरिंग शामिल है। सभी धातु की वस्तुओं को अर्थिंग सिस्टम से जोड़ा जाना चाहिए।

- महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए आपातकालीन विद्युत आपूर्ति वितरण प्रणाली की सिफारिश की जाती है, जिसमें निकास संकेत, प्रकाश व्यवस्था, अग्नि अलार्म प्रणाली और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली शामिल हैं।

- संहिता में अग्नि सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकियों की भी सिफारिश की गई है, जैसे स्वचालित अग्नि संसूचन प्रणालियां, डाउन-कॉमर पाइपलाइनें, स्प्रिंकलर, फायरमैन लिफ्ट, अग्नि अवरोधक और बचाव मार्ग।

- राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) सहित सभी राज्यों में अग्नि सुरक्षा नियमों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, क्योंकि एक समान सुरक्षा कानून नहीं है और एनबीसी एक "अनुशंसनीय दस्तावेज" है। यहां तक कि अनिवार्य प्रमाणपत्रों का भी अनुपालन नहीं किया जाता है। स्थानीय निकायों द्वारा नियमित जांच करने और अनुपालन लागू करने में विफलता के कारण अग्नि सुरक्षा ऑडिट का कम उपयोग किया जाता है। कर्मचारियों की कमी इस समस्या को और बढ़ा देती है, जिससे राजकोट गेम जोन और दिल्ली अस्पताल में आग जैसी आग में दुखद जान चली जाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) सामुदायिक लचीलेपन और सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|