International Relations (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): July 2024 UPSC Current Affairs | अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) UPSC CSE PDF Download

उच्च सागर संधि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता (BBNJ) समझौते का समर्थन और अनुमोदन करने का निर्णय लिया है, जिसे उच्च समुद्र संधि के रूप में भी जाना जाता है। इस वैश्विक समझौते का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से उच्च समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना है और यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के ढांचे के भीतर संचालित होगा।

उच्च सागर क्या हैं?

के बारे में:

- उच्च सागरों पर 1958 के जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार, उच्च सागर समुद्र के वे क्षेत्र हैं जो किसी भी देश के प्रादेशिक जल या आंतरिक जल का हिस्सा नहीं हैं।

- उच्च सागर किसी देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से बाहर स्थित होते हैं तथा समुद्र तट से 200 समुद्री मील तक फैले होते हैं।

- समुद्र में संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए कोई भी एक देश जिम्मेदार नहीं है।

महत्व:

- उच्च समुद्र विश्व के 64% महासागरों और पृथ्वी की सतह के 50% भाग को कवर करते हैं, जो समुद्री जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- वे विविध प्रजातियों का पोषण करते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं, सौर विकिरण को संग्रहित करते हैं, तथा मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं।

- उनके महत्व के बावजूद, वर्तमान में केवल 1% उच्च सागर ही संरक्षित है।

उच्च सागर संधि क्या है?

के बारे में:

- उच्च सागर संधि, जिसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौते के रूप में जाना जाता है, महासागरों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा है।

- 2023 में होने वाली इस संधि का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना, संरक्षण को बढ़ावा देना, तथा राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में जैव विविधता और समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना है।

प्रमुख उद्देश्य:

- समुद्री पारिस्थितिकी का संरक्षण एवं सुरक्षा, जिसमें समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (एमपीए) की स्थापना भी शामिल है।

- सभी देशों के बीच लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए समुद्री संसाधनों के लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारा।

- समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए)।

- समुद्री संसाधनों के उपयोग में विकासशील देशों की सहायता के लिए समुद्री प्रौद्योगिकियों का क्षमता निर्माण और हस्तांतरण।

उच्च सागर संधि का महत्व क्या है?

"वैश्विक साझा" चुनौती का समाधान:

- महासागर के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करने वाले उच्च समुद्र को संसाधनों के अतिदोहन और पर्यावरणीय क्षरण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- इस संधि की तुलना 2015 के पेरिस समझौते से की जाती है और यह महासागरों की सुरक्षा और सतत संसाधन उपयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

यूएनसीएलओएस का पूरक:

- उच्च सागर संधि यूएनसीएलओएस सिद्धांतों के अनुरूप है, लेकिन कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश प्रदान करती है, विशेष रूप से समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में।

- यह समुद्री संसाधनों के न्यायसंगत और टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करता है, जिससे विकसित और विकासशील दोनों देशों को लाभ मिलता है।

उभरते खतरों से मुकाबला:

- यह संधि गहरे समुद्र में खनन, महासागरीय अम्लीकरण और प्लास्टिक प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटती है, जो उच्च समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डालती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना:

- एक मजबूत संस्थागत ढांचा स्थापित करके, यह संधि महासागर प्रशासन में वैश्विक सहयोग को बढ़ाती है।

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में योगदान:

- संधि का सफल कार्यान्वयन एसडीजी 14 (पानी के नीचे जीवन) लक्ष्यों के अनुरूप है।

भारत के लिए महत्व:

- वैश्विक नेतृत्व: भारत द्वारा संधि का अनुसमर्थन समुद्री संसाधन स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण में वैश्विक नेतृत्व के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- घरेलू नीति: यह संधि भारत को जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अपनी समुद्री नीतियों को संरेखित करने के लिए बाध्य करती है।

- आर्थिक लाभ: लाभ-साझाकरण के प्रावधान भारत के नीली अर्थव्यवस्था उद्देश्यों के अनुरूप हैं, तथा आर्थिक अवसर प्रदान करते हैं।

- सामरिक विचार: संधि का अनुसमर्थन भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा तथा टिकाऊ समुद्री प्रथाओं को समर्थन प्रदान करेगा।

समुद्र से संबंधित अन्य अभिसमय क्या हैं?

- महाद्वीपीय शेल्फ पर कन्वेंशन, 1964: महाद्वीपीय शेल्फ पर प्राकृतिक संसाधनों की खोज और दोहन के लिए राज्यों के अधिकारों को परिभाषित और परिसीमित करता है।

- मत्स्य पालन और समुद्र में जीवित संसाधनों के संरक्षण पर अभिसमय, 1966: यह अभिसमय समुद्र में जीवित संसाधनों के अतिदोहन को रोकने के लिए उनसे संबंधित संरक्षण मुद्दों पर विचार करता है।

- लंदन कन्वेंशन 1972: समुद्री प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से अपशिष्ट डंपिंग पर विनियमन के माध्यम से।

- मार्पोल कन्वेंशन (1973): इसमें जहाजों द्वारा उत्पन्न समुद्री प्रदूषण के विभिन्न रूपों को शामिल किया गया है, जिसमें तेल रिसाव और अपशिष्ट निपटान भी शामिल है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- राष्ट्रीय सरकारों को उच्च सागर संधि का अनुसमर्थन करना चाहिए ताकि इसका सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और मानव कल्याण पर इसके प्रभावों की निगरानी की जा सके।

- इस संधि को अपनाकर भारत और अन्य राष्ट्र एक स्थायी नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं तथा भावी पीढ़ियों के लिए समुद्री संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं।

- यह संधि भारत को महासागर संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने तथा वैश्विक उच्च सागर संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करती है।

भारत-ऑस्ट्रिया संबंध

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा की, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का अवसर था।

प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया यात्रा की मुख्य बातें

- हिंद-प्रशांत स्थिरता के लिए समर्थन: स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि

- समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना और यूएनसीएलओएस जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना

- राजनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग: यूरोप और पश्चिम एशिया में विकास पर चर्चा

- शांति बहाल करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन पर ध्यान केंद्रित करना

- आर्थिक सहयोग: हरित और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में भविष्योन्मुखी आर्थिक साझेदारी पर समझौता

- बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट शहरों पर ध्यान केंद्रित करें

- जलवायु प्रतिबद्धताएँ: ऑस्ट्रिया की हाइड्रोजन रणनीति और भारत के हरित हाइड्रोजन मिशन पर सहयोग

- जलवायु परिवर्तन के जोखिम को कम करने के महत्व की स्वीकृति

- प्रौद्योगिकी और नवाचार: नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप ब्रिज और एक्सचेंज जैसी पहल

- औद्योगिक प्रक्रियाओं में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के महत्व की मान्यता

- सांस्कृतिक आदान-प्रदान: योग, आयुर्वेद और अन्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना

- बहुपक्षीय सहयोग: बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता और व्यापक सुधारों के लिए समर्थन

- अंतर्राष्ट्रीय निकायों में एक-दूसरे की उम्मीदवारी के लिए समर्थन

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण

भारत-ऑस्ट्रिया संबंध इतिहास

- राजनीतिक संबंध: 1949 में राजनयिक संबंधों की स्थापना

- 1955 में ऑस्ट्रिया की स्वतंत्रता के लिए वार्ता में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका

- आर्थिक सहयोग: यूरोप के साथ भारत के संबंधों में ऑस्ट्रिया का महत्व

- भारत-ऑस्ट्रियाई संयुक्त आर्थिक आयोग के बारे में विवरण

- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और प्रमुख निर्यात पर आंकड़े

- अंतरिक्ष: भारत से ऑस्ट्रिया के उपग्रहों का प्रक्षेपण

- संस्कृति: भारत और ऑस्ट्रिया के बीच दीर्घकालिक सांस्कृतिक संबंध

- सांस्कृतिक आदान-प्रदान और प्रभावों के उदाहरण

मुख्य प्रश्न

भारत-ऑस्ट्रिया संबंधों के विकास पर चर्चा करें, सहयोग के प्रमुख मील के पत्थरों और क्षेत्रों पर प्रकाश डालें।

22वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

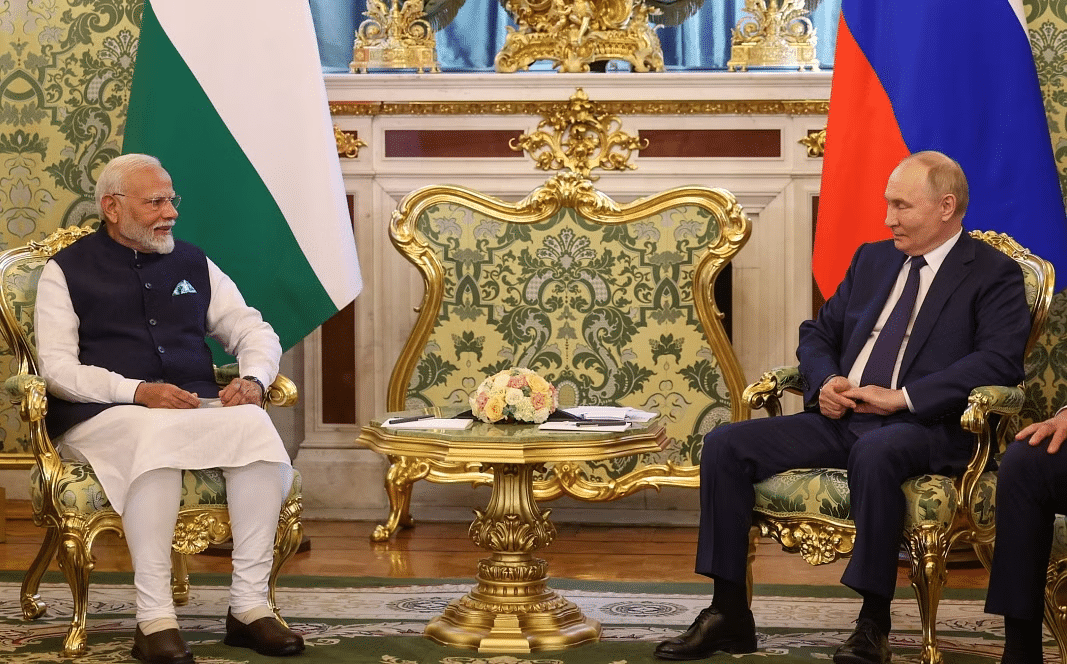

मॉस्को में आयोजित शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई मुद्दों पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना था, खासकर मौजूदा भू-राजनीतिक तनावों के मद्देनजर।

22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें क्या हैं?

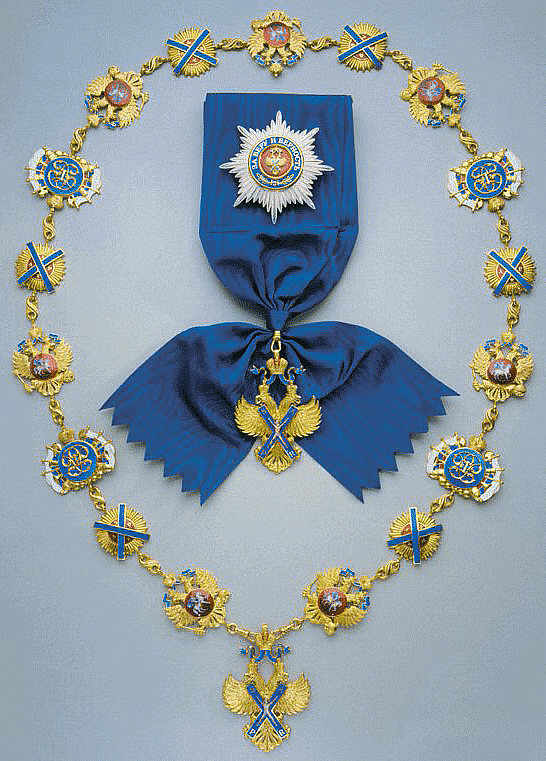

कूटनीतिक उपलब्धियां:- राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल" से सम्मानित किया।

- सेंट एंड्रयू द एपोस्टल ऑर्डर की स्थापना ज़ार पीटर द ग्रेट ने 1698 में की थी और इसे 1998 में पुनः स्थापित किया गया था, जिसमें दो सिर वाला ईगल प्रतीक और हल्के नीले रंग का रेशमी मौइर रिबन शामिल है।

- प्रधानमंत्री मोदी को रूस और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पूर्व कजाख राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव जैसे विदेशी नेताओं को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

आर्थिक सहयोग:

- 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया गया, जो 2025 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पिछले लक्ष्य से काफी अधिक है।

- इसका मुख्य कारण यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अमेरिका और यूरोप द्वारा रूस पर तेल प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद भारत द्वारा छूट पर रूसी कच्चे तेल का आयात बढ़ाना है।

- आर्थिक सहयोग के आशाजनक क्षेत्रों के विकास के लिए एक व्यापक "कार्यक्रम-2030" तैयार करने पर सहमति।

- भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ ने वस्तुओं पर मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू कर दी है।

रक्षा एवं प्रौद्योगिकी:

- क्रेता-विक्रेता संबंध से संयुक्त अनुसंधान, विकास, सह-विकास और उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी एवं प्रणालियों के संयुक्त उत्पादन की ओर संक्रमण।

- उनका उद्देश्य मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में रूसी मूल के हथियारों और रक्षा उपकरणों के लिए स्पेयर पार्ट्स और घटकों के संयुक्त विनिर्माण को प्रोत्साहित करना भी है।

- उन्होंने सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर-सरकारी आयोग की अगली बैठक में इसके प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए तकनीकी सहयोग पर एक नया कार्य समूह स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है।

परिवहन और संपर्क:

- दोनों पक्ष चेन्नई-व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) सहित यूरेशिया में स्थिर और कुशल परिवहन गलियारे विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

- चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों और रूस के सुदूर-पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाहों के बीच एक समुद्री संपर्क है, जिसे 2019 में प्रस्तावित किया गया था।

- आईएनएसटीसी एक बहु-मॉडल परिवहन मार्ग है जिसे 2000 में ईरान, रूस और भारत द्वारा सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में स्थापित किया गया था।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग:

- रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (2021-22) में भारत की अस्थायी सदस्यता की सराहना की और शांति स्थापना तथा आतंकवाद विरोधी प्रयासों में भारत का समर्थन किया।

- भारत ने "न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना" विषय के अंतर्गत 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त किया।

- बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, जी-20, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घनिष्ठ सहयोग पर बल दिया गया है।

वैश्विक मामले:

- जलवायु परिवर्तन से निपटने और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता।

- बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की आवश्यकता तथा यूरेशियाई अंतरिक्ष और हिंद एवं प्रशांत महासागर क्षेत्रों में समान एवं अविभाज्य क्षेत्रीय सुरक्षा की संरचना के विकास पर बल दिया गया।

- नेताओं ने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में हिंसक उग्रवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की।

निष्कर्ष

22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन ने दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित किया, जिसमें महत्वपूर्ण राजनयिक सम्मान, महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्य शामिल हैं। वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद, दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। शिखर सम्मेलन के परिणाम क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और वैश्विक मंच पर आपसी सम्मान के लिए एक साझा दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो उभरते अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता के बीच भारत-रूस संबंधों की स्थायी प्रकृति को मजबूत करते हैं।

मुख्य प्रश्न

हाल के भू-राजनीतिक बदलावों, जैसे बहुध्रुवीयता का उदय और बढ़ती वैश्विक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा ने भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को किस प्रकार प्रभावित किया है?

एससीओ शिखर सम्मेलन 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कजाकिस्तान के अस्ताना में 2024 शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे क्षेत्र के नेता एक साथ आए। भारत ने इसमें अहम भूमिका निभाई, विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री का संदेश दिया, जिसमें आतंकवाद से निपटने और जलवायु परिवर्तन को प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में संबोधित करने पर जोर दिया गया।

एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

- नई सदस्यता: बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य देश बन गया है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय विदेश मंत्री ने बेलारूसी समकक्ष से मुलाकात की।

- अस्ताना घोषणा: अस्ताना में 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन में ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, वित्त और सूचना सुरक्षा पर 25 रणनीतिक समझौतों को अपनाया गया और उन्हें मंजूरी दी गई। एससीओ के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद ने 2035 तक एससीओ विकास रणनीति को अपनाया, जिसमें आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने, नशीली दवाओं के खिलाफ रणनीति, ऊर्जा सहयोग, आर्थिक विकास और संरक्षित क्षेत्रों और इको-टूरिज्म में सहयोग पर संकल्प शामिल हैं। प्रतिबद्धताओं में अवैध नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना और अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा मुद्दों पर एक बातचीत योजना भी शामिल है।

- भारत-चीन संबंध: भारत के विदेश मंत्री ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने सैनिकों की "पूर्ण वापसी" और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शांति बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों मंत्रियों ने पूर्वी लद्दाख में शेष मुद्दों को हल करने के लिए राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से प्रयासों में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की।

- मेक इन इंडिया और वैश्विक आर्थिक विकास: 'मेक इन इंडिया' पहल पर जोर दिया गया क्योंकि इसमें वैश्विक आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण इंजन बनने की क्षमता है। भारत ने क्षमता निर्माण और आर्थिक विकास के लिए अन्य देशों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ साझेदारी करने के लिए खुलापन व्यक्त किया।

- आतंकवाद का मुकाबला: एससीओ शिखर सम्मेलन में, भारत के विदेश मंत्री ने वैश्विक समुदाय से उन देशों को अलग-थलग करने का आग्रह किया जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद की आवश्यकता पर जोर दिया और एससीओ के मूलभूत लक्ष्य के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के महत्व पर प्रकाश डाला। भारत एससीओ ढांचे के भीतर अपने सुरक्षा-संबंधी सहयोग को बढ़ाने में सक्रिय रहा है, विशेष रूप से क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस) के माध्यम से, जो सुरक्षा और रक्षा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। रूसी राष्ट्रपति ने एक निष्पक्ष, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने में एससीओ की भूमिका पर जोर दिया।

शंघाई सहयोग संगठन क्या है?

- उत्पत्ति: SCO की उत्पत्ति 1996 में गठित "शंघाई फाइव" से हुई थी, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल थे। इसे 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद चरमपंथी धार्मिक समूहों और जातीय तनावों के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए बनाया गया था।

- स्थापना: एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी, जिसमें उज्बेकिस्तान को छठा सदस्य बनाया गया था। बेलारूस को शामिल करने से पहले, इसके नौ सदस्य थे: भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अफगानिस्तान और मंगोलिया को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।

- महत्व: मुख्य रूप से एशियाई सदस्यों के साथ एशिया में सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करता है। एससीओ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक है और इसमें मुख्य रूप से एशियाई सदस्य शामिल हैं। रूस और चीन इसे "पश्चिमी" अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के विकल्प के रूप में देखते हैं और ब्रिक्स समूह के साथ खुद को अमेरिकी प्रभाव के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं और अमेरिकी प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। एससीओ दुनिया की 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, और सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 23 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करते हैं।

भारत के लिए एससीओ की प्रासंगिकता

- क्षेत्रीय सहयोग: एससीओ की सदस्यता भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है, जिससे 1991 में इसके गठन के बाद से संबंधों में सुधार हुआ है। यह साझा सुरक्षा मुद्दों पर प्रमुख क्षेत्रीय हितधारकों के साथ संचार की सुविधा प्रदान करती है।

- आतंकवाद विरोधी प्रयास: RATS SCO के भीतर एक महत्वपूर्ण स्थायी संरचना है। इसने भारत जैसे देशों को आतंकवाद विरोधी अभ्यास, खुफिया विश्लेषण और आतंकवादी गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी पर जानकारी साझा करने में मदद की है।

- भारत के लिए चुनौतियाँ: जबकि एससीओ की सदस्यता क्षेत्रीय जुड़ाव को बढ़ाती है, द्विपक्षीय संबंधों के प्रबंधन में चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) जैसी पहलों पर भारत की भागीदारी और रुख को प्रभावित करती हैं। भारत को एससीओ में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें चीन और रूस के साथ संबंधों को संतुलित करना, क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करना, पाकिस्तान के साथ संबंधों का प्रबंधन करना, आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना, रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना, संप्रभुता के मुद्दे से निपटना और एससीओ देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना शामिल है।

मुख्य प्रश्न

एशिया में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में एससीओ की भूमिका और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके प्रभाव का वर्णन करें।

भारत पर FATF की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने भारत पर एक पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट (MER) जारी की, जिसे सिंगापुर में उनके पूर्ण सत्र के दौरान अनुमोदित किया गया। MER रिपोर्ट में विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग (ML), आतंकवादी वित्तपोषण (TF) और प्रसार वित्तपोषण से निपटने में भारत के प्रयासों का मूल्यांकन किया गया।

भारत पर एमईआर रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?

- भारत को 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, तथा अब वह रूस, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन के साथ शामिल हो गया है, जिन्हें भी इसी श्रेणी में रखा गया है।

- 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी के अंतर्गत, भारत को अक्टूबर 2027 तक अनुशंसित कार्यों पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

- एफएटीएफ सदस्य देशों को चार समूहों में वर्गीकृत करता है: नियमित अनुवर्ती, उन्नत अनुवर्ती, ग्रे सूची और काली सूची।

- नियमित अनुवर्ती 4 में से शीर्ष श्रेणी है, और भारत सहित केवल 5 देशों को पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट के बाद नियमित अनुवर्ती में रखा गया है।

- भारत ने मजबूत परिणाम और उच्च स्तर की तकनीकी अनुपालना हासिल की है, फिर भी उसे धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण के लिए अभियोजन से संबंधित विलंब को संबोधित करना होगा।

- जेएएम (जन धन, आधार, मोबाइल) ट्रिनिटी और कठोर नकद लेनदेन विनियमों द्वारा सुगम बनाए गए डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत के परिवर्तन ने एमएल, टीएफ, तथा भ्रष्टाचार और संगठित अपराध जैसे अपराधों से प्राप्त आय से जुड़े जोखिमों को सफलतापूर्वक कम कर दिया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर एमईआर रिपोर्ट का क्या महत्व है?

- एफएटीएफ का सकारात्मक मूल्यांकन भारत की मजबूत वित्तीय प्रणाली को दर्शाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय विश्वास बढ़ता है।

- इससे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) जैसी पहलों को और अधिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।

- इस बेहतर प्रतिष्ठा से बेहतर क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हो सकती है, जिससे वैश्विक बाजारों में भारतीय संस्थाओं के लिए उधार लेने की लागत कम हो सकती है।

- एक भरोसेमंद वित्तीय प्रणाली फिनटेक और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने की संभावना रखती है, जहां वित्तीय अखंडता महत्वपूर्ण है।

- रिपोर्ट में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के वैश्विक विस्तार का समर्थन किया गया है।

मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण (एमएल/टीएफ) क्या हैं?

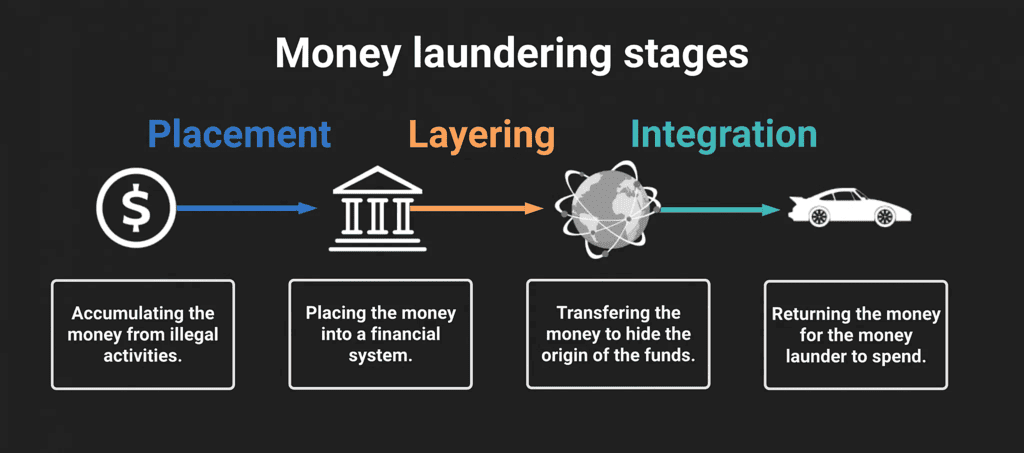

- धन शोधन में अवैध रूप से प्राप्त धन की पहचान को छिपाना या प्रच्छन्न करना शामिल है, ताकि ऐसा प्रतीत हो कि वह वैध स्रोतों से आया है।

- यह अक्सर अन्य अधिक गंभीर अपराधों जैसे कि मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती या जबरन वसूली का एक घटक होता है।

- आतंकवाद का वित्तपोषण आतंकवादियों या आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य है, ताकि वे आतंकवादी कृत्य कर सकें या किसी आतंकवादी या आतंकवादी संगठन को लाभ पहुंचा सकें।

- यद्यपि धन आपराधिक गतिविधियों से आ सकता है, लेकिन यह वैध स्रोतों से भी प्राप्त हो सकता है, उदाहरण के लिए, वेतन, वैध व्यवसाय से प्राप्त राजस्व, या गैर-लाभकारी संगठनों के माध्यम से प्राप्त दान।

भारत के लिए FATF की चिंताएं और सुझाव क्या हैं?

- कमज़ोर निगरानी के कारण गैर-वित्तीय क्षेत्र मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र को अवैध वित्तीय गतिविधियों के प्रति संवेदनशील माना जाता है।

- उच्च मूल्य वाली संपत्ति के लेन-देन के लिए अधिक मजबूत जांच प्रक्रियाओं या गैर-वित्तीय क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों के लिए बेहतर रिपोर्टिंग तंत्र की आवश्यकता है, साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय खुफिया जानकारी का विश्लेषण और प्रसार करने के लिए भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू-आईएनडी) की क्षमता को बढ़ाने की भी आवश्यकता है।

- लम्बी कानूनी प्रक्रियाएं एएमएल/सीएफटी प्रयासों की प्रभावशीलता में बाधा डाल सकती हैं और सम्भवतः अपराधियों को न्याय से बचने का अवसर दे सकती हैं।

- आभासी परिसंपत्तियों (क्रिप्टोकरेंसी) का बढ़ता उपयोग एएमएल/सीएफटी व्यवस्थाओं के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है।

मुख्य प्रश्न

भारत की धन शोधन निरोधक और आतंकवाद निरोधक वित्तपोषण व्यवस्था को बढ़ाने में हुई प्रगति का आकलन करें। इन पहचाने गए मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए भारत को किन प्रमुख चुनौतियों और उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए?

भारत और बांग्लादेश संबंधों में विकास

चर्चा में क्यों?

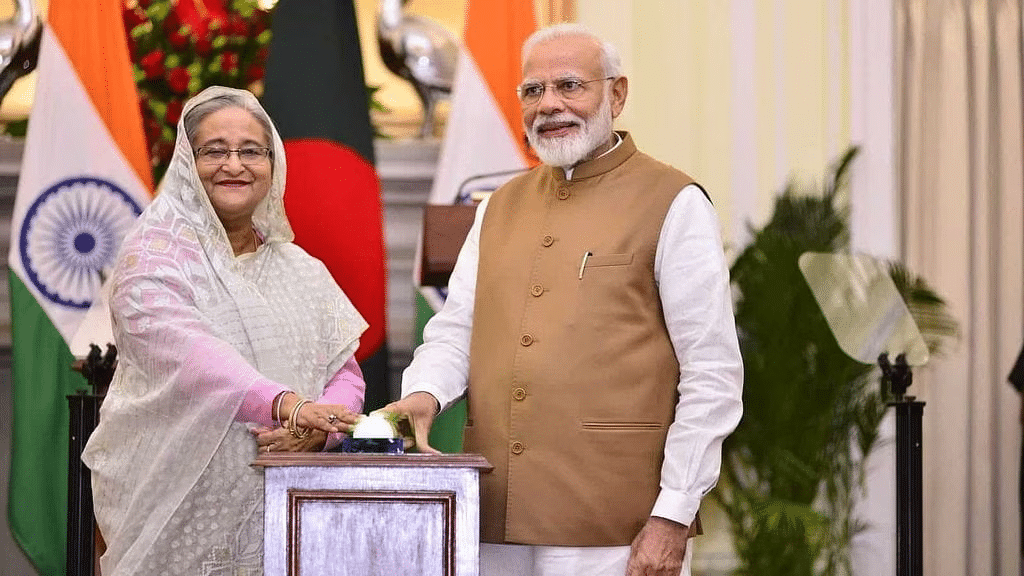

हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) पर बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई, जिससे दोनों पड़ोसी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापक आर्थिक संबंधों का मार्ग प्रशस्त होगा। 2022 में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) पर एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया।

हाल की बैठक के प्रमुख परिणाम क्या थे?

- भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाने तथा व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीईपीए पर काम शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है।

- इस समझौते का उद्देश्य दक्षिण एशिया की दो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक अनुपूरकता का लाभ उठाना है।

- भारत ने बांग्लादेश के सिराजगंज में एक अंतर्देशीय कंटेनर बंदरगाह के निर्माण में सहयोग देने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे बेहतर रसद और व्यापार प्रवाह की सुविधा मिलेगी।

- दोनों देशों ने 1996 की गंगा जल संधि को नवीनीकृत करने के लिए तकनीकी स्तर की वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई, जिसमें बाढ़ प्रबंधन, पूर्व चेतावनी प्रणाली और पेयजल परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के बीच 54 नदियाँ साझा हैं।

- एक समुद्री सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो हिंद महासागर के लिए उनके साझा दृष्टिकोण और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपसी हितों को दर्शाता है। भारत ने हिंद-प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने के बांग्लादेश के फैसले का स्वागत किया।

भारत-बांग्लादेश के बीच संबंध कैसे हैं?

ऐतिहासिक संबंध:

- बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों की नींव 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में रखी गई थी। भारत ने पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई में बांग्लादेश की सहायता के लिए महत्वपूर्ण सैन्य और भौतिक सहायता प्रदान की।

- इसके बावजूद, सैन्य शासन और भारत विरोधी भावना के कारण कुछ वर्षों में ही संबंध खराब हो गए, लेकिन 1996 में सत्ता परिवर्तन और गंगा जल बंटवारे पर संधि के साथ ही स्थिरता लौट आई।

- भारत और बांग्लादेश ने 2015 में भूमि सीमा समझौता (एलबीए) और प्रादेशिक जल पर समुद्री विवाद जैसे लंबे समय से लंबित मुद्दों को भी सफलतापूर्वक सुलझाया।

आर्थिक सहयोग:

- पिछले दशक में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि हुई है।

- बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है।

- भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत को बांग्लादेशी निर्यात लगभग 2 बिलियन अमरीकी डॉलर का होगा।

- 2010 से भारत ने बांग्लादेश को 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की ऋण सहायता प्रदान की है।

ऊर्जा:

- ऊर्जा क्षेत्र में, बांग्लादेश भारत से लगभग 2,000 मेगावाट (MW) बिजली आयात करता है।

- 2018 में, रूस, बांग्लादेश और भारत ने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना, बांग्लादेश के पहले परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के कार्यान्वयन में सहयोग पर एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

रक्षा एवं बहुपक्षीय सहयोग:

- द्विपक्षीय अभ्यास: अभ्यास सम्प्रीति (थलसेना), अभ्यास बोंगो सागर (नौसेना)

- क्षेत्रीय सहयोग के लिए मंच: सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ), बिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग), हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए)

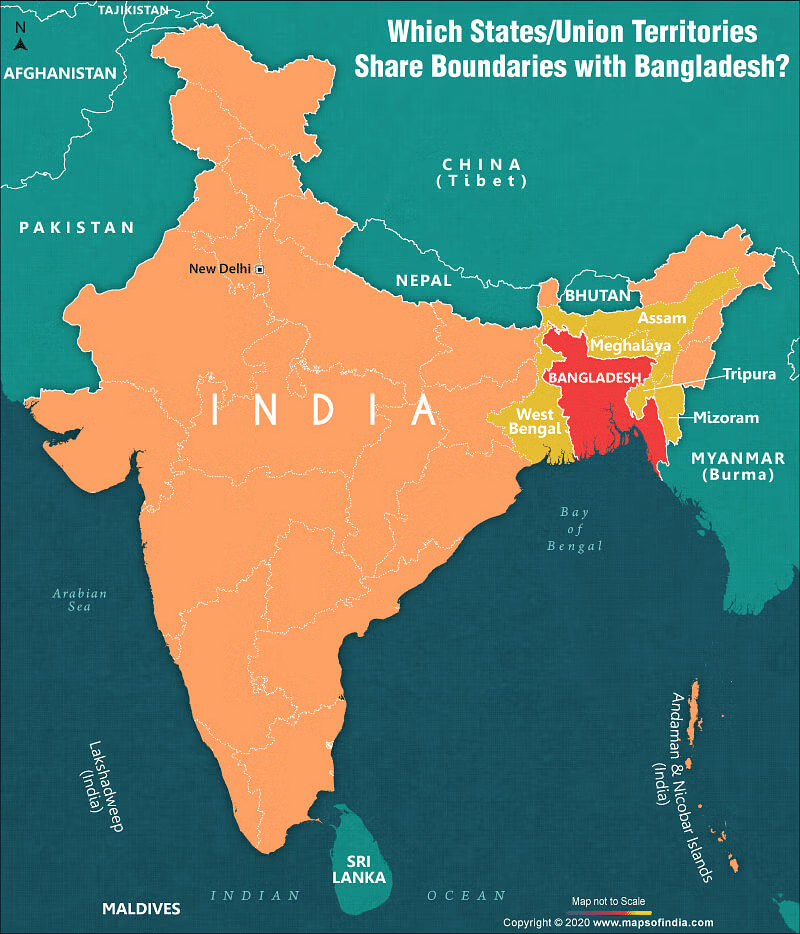

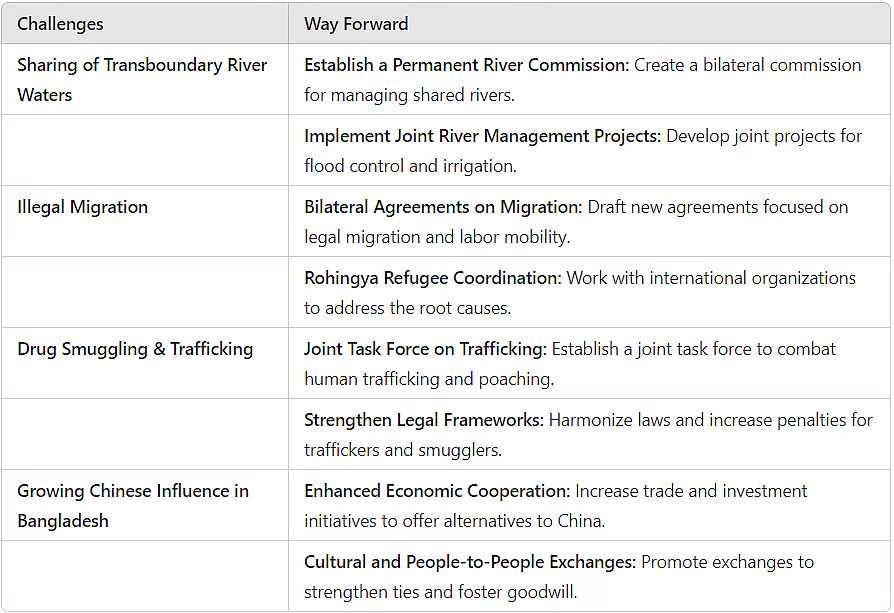

भारत-बांग्लादेश संबंधों में चुनौतियां और संभावित समाधान क्या हैं?

मुख्य प्रश्न

भारत-बांग्लादेश संबंधों में प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें। द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए इन मुद्दों के समाधान के उपाय सुझाएँ।

शिमला समझौता 1972

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते की 52वीं वर्षगांठ मनाई गई।

शिमला समझौता क्या है?

प्रसंग:

- यह समझौता 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध का प्रत्यक्ष परिणाम था, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश (पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान ) स्वतंत्र हुआ।

- इस संघर्ष में भारत के सैन्य हस्तक्षेप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे दक्षिण एशिया का भू-राजनीतिक परिदृश्य काफी हद तक बदल गया ।

प्रमुख वार्ताकार:

- प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ।

- शिमला समझौते के उद्देश्य:

- कश्मीर मुद्दे का समाधान : भारत ने कश्मीर विवाद का द्विपक्षीय समाधान करने का लक्ष्य रखा तथा पाकिस्तान को इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने से रोका।

- संबंधों का सामान्यीकरण: नए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के आधार पर पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार की आशा।

- पाकिस्तान को अपमानित होने से बचाना: भारत ने पाकिस्तान में और अधिक आक्रोश और संभावित प्रतिशोध को रोकने के लिए युद्ध विराम रेखा को स्थायी सीमा में बदलने पर जोर नहीं दिया ।

प्रमुख प्रावधान:

- संघर्ष समाधान और द्विपक्षीयता: समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीकों से, मुख्य रूप से द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल करने पर जोर दिया गया।

- कश्मीर की स्थिति : सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक कश्मीर में नियंत्रण रेखा ( एलओसी ) थी , जो 1971 के युद्ध के बाद स्थापित हुई थी।

- सेनाओं की वापसी: इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अपने-अपने पक्षों की ओर सेनाओं की वापसी का प्रावधान किया गया, जो तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- भावी कूटनीति: समझौते में दोनों सरकारों के प्रमुखों के बीच भविष्य की बैठकों और स्थायी शांति स्थापित करने, संबंधों को सामान्य बनाने तथा युद्धबंदियों के प्रत्यावर्तन जैसे मानवीय मुद्दों के समाधान के लिए चल रही चर्चाओं के प्रावधान भी निर्धारित किए गए।

महत्व:

- भू-राजनीतिक तनाव: यह समझौता आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि कश्मीर मुद्दा और व्यापक भारत-पाक संबंध दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में विवाद का विषय बने हुए हैं।

- कानूनी और कूटनीतिक ढांचा: यह अपनी सीमाओं और भिन्न व्याख्याओं के बावजूद दोनों देशों के बीच भविष्य की चर्चाओं और वार्ताओं के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

आलोचना:

- अपूर्ण संभावनाएं: शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा ।

- गहरे अविश्वास और ऐतिहासिक शिकायतें प्रगति में बाधा बन रही हैं।

- परमाणुकरण और रणनीतिक बदलाव: दोनों देशों ने 1998 के बाद परमाणु परीक्षण किए, जिससे रणनीतिक गणित में महत्वपूर्ण बदलाव आया।

दीर्घकालिक प्रभाव:

- अपनी मंशा के बावजूद, शिमला समझौते से भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति प्रक्रिया या संबंधों का सामान्यीकरण नहीं हो सका ।

- अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य: अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आमतौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए शिमला समझौते के द्विपक्षीय दृष्टिकोण का सम्मान करता है ।

पिछले कुछ वर्षों में भारत-पाकिस्तान संबंध कैसे रहे हैं?

- विभाजन और स्वतंत्रता (1947): 1947 में ब्रिटिश भारत का भारत और पाकिस्तान में विभाजन एक निर्णायक क्षण था।

- कश्मीर के महाराजा ने शुरू में स्वतंत्रता की मांग की थी, लेकिन अंततः पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर हमले के कारण उन्हें भारत में शामिल होना पड़ा।

- युद्ध, समझौते और आतंक: 1965 और 1971 युद्ध: 1965 का युद्ध सीमा पर झड़पों के साथ शुरू हुआ और एक पूर्ण पैमाने पर संघर्ष में बदल गया।

- 1971 में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता संघर्ष में हस्तक्षेप किया, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ।

- कश्मीर में उग्रवाद (1989): पाकिस्तान ने कश्मीर में उग्रवादी उग्रवाद का समर्थन किया, जिसके कारण व्यापक हिंसा और मानवाधिकारों का हनन हुआ।

- कारगिल युद्ध (1999): पाकिस्तान समर्थित सेनाओं ने कारगिल में भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र में घुसपैठ की, जिससे युद्ध छिड़ गया, जो भारतीय सैन्य विजय के साथ समाप्त हुआ।

- मुंबई हमले (2008): पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने मुंबई में समन्वित हमले किये, जिसमें 166 लोग मारे गये।

- वर्तमान स्थिति (2023-2024): पाकिस्तान में जारी राजनीतिक अस्थिरता, साथ ही चल रही आतंकवादी गतिविधियाँ और सीमा पार तनाव, दोनों देशों के बीच हिंसा और अविश्वास के चक्र को कायम रखते हैं।

- भू-राजनीतिक आयाम: क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव, जिसमें पाकिस्तान के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी और भारत के साथ क्षेत्रीय विवाद शामिल हैं, भारत-पाकिस्तान संबंधों में जटिलता की एक और परत जोड़ता है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, भारत-पाकिस्तान संघर्ष एक जटिल और अस्थिर मुद्दा बना हुआ है, जिसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं, जो भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, घरेलू राजनीति और क्षेत्रीय प्रभुत्व की आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है। हिंसा, आतंकवादी गतिविधियों और आपसी अविश्वास के बार-बार होने वाले प्रकरणों के बीच स्थायी शांति की दिशा में प्रयासों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि 1972 का शिमला समझौता 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इसकी सीमाएं और विवाद भारत-पाकिस्तान संबंधों की जटिल और स्थायी प्रकृति को रेखांकित करते हैं। दक्षिण एशियाई कूटनीति और सुरक्षा की गतिशीलता और चुनौतियों को समझने में इसकी विरासत महत्वपूर्ण बनी हुई है।

मुख्य प्रश्न

समकालीन भारत-पाकिस्तान संबंधों को आकार देने में 1972 के शिमला समझौते की प्रासंगिकता पर चर्चा करें।

तिब्बत-चीन विवाद

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित तिब्बत-चीन विवाद अधिनियम पर विवाद। जून 2024 में, अमेरिकी कांग्रेस ने तिब्बत समाधान अधिनियम पारित किया, जिसमें हिमालयी राज्य की स्थिति पर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया गया, जिसे बीजिंग ज़िज़ांग के रूप में संदर्भित करता है। इसे अधिनियम बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन को इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने होंगे।

तिब्बत विवाद का इतिहास

- चीन ने 7 अक्टूबर 1950 को तिब्बत पर आक्रमण कर दिया , जबकि अधिकांश तिब्बतियों को इसकी जानकारी नहीं थी।

- चीन की मंशा में दक्षिण-पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करना और तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच बनाना शामिल था।

तिब्बत पर चीन का आक्रमण

- ल्हासा और बीजिंग के बीच तनावपूर्ण वार्ता के बीच 1950 में चीनी सैनिकों ने तिब्बत में प्रवेश किया ।

- अक्टूबर 1950 में पी.एल.ए. ने चामडो पर कब्जा कर लिया और तिब्बत को प्रभावी रूप से अपने अधीन कर लिया।

तिब्बत पर कब्ज़ा

- 1951 में तिब्बत को अपनी स्वायत्तता से समझौता करते हुए चीन के साथ समझौता करने पर मजबूर किया गया ।

- चीन द्वारा समझौते का उल्लंघन करने के कारण तिब्बत में और अधिक उत्पीड़न और सुधार हुआ।

राष्ट्रीय विद्रोह और निर्वासन

- 1959 में ल्हासा में विद्रोह भड़क उठा, जिसके परिणामस्वरूप दलाई लामा को निर्वासित होना पड़ा।

- चीन ने तब से तिब्बत पर नियंत्रण बनाए रखा है, असहमति को दबा रहा है तथा उसकी जनसांख्यिकी में परिवर्तन कर रहा है।

वर्तमान विवाद और कार्रवाइयां

- रिज़ॉल्व तिब्बत एक्ट का उद्देश्य तिब्बत के लिए अमेरिकी समर्थन को बढ़ाना तथा चीन और दलाई लामा के बीच संवाद को बढ़ावा देना है।

- चीन ने तिब्बती निर्वासित अधिकारियों के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया है तथा अमेरिकी हस्तक्षेप के विरुद्ध कदम उठाने की धमकी दी है।

अमेरिका के लिए महत्व

- अमेरिका तिब्बत विवाद का इस्तेमाल चीन के साथ अपने संबंधों को विनियमित करने के लिए करता है, जो ताइवान मुद्दे पर उसके दृष्टिकोण के समान है।

- यह अधिनियम तिब्बती अधिकारों और स्वायत्तता के लिए अमेरिकी समर्थन को दर्शाता है, जिससे चीन के साथ राजनयिक संबंध प्रभावित होंगे।

भारत की स्थिति

- भारत तिब्बत को चीन का हिस्सा मानता है लेकिन दलाई लामा सहित निर्वासित तिब्बतियों का समर्थन करता है।

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल और दलाई लामा

- एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने भारत में दलाई लामा से मुलाकात की, जिससे अलगाववादी गतिविधियों पर चीन की नाराजगी और चिंताएं बढ़ गईं।

- यह यात्रा तनावपूर्ण अमेरिकी-चीन संबंधों के बीच तिब्बती स्वायत्तता के लिए अमेरिकी द्विदलीय समर्थन को उजागर करती है।

आईएसए की 30वीं वर्षगांठ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के तहत एक एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA) ने अपनी वर्षगांठ मनाई। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय जल में निर्जीव समुद्री संसाधनों की खोज और उपयोग की देखरेख के लिए की गई थी।

आईएसए के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

आईएसए के बारे में:

- यह एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) और यूएनसीएलओएस के भाग XI के कार्यान्वयन से संबंधित 1994 के समझौते के तहत की गई थी।

- मुख्यालय: किंग्स्टन, जमैका।

- सदस्य: 168 सदस्य राज्य (भारत सहित) और यूरोपीय संघ।

- इसके अधिकार क्षेत्र में विश्व के महासागरों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 54% हिस्सा शामिल है।

- आईएसए गहरे समुद्र में होने वाली गतिविधियों के हानिकारक प्रभावों से समुद्री पर्यावरण की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

शासनादेश:

- सभी अन्वेषण गतिविधियों और गहरे समुद्र में खनिजों के दोहन के संचालन को विनियमित करना।

- गहरे समुद्र तल से संबंधित गतिविधियों के हानिकारक प्रभावों से समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा।

- समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करें।

भारत और आईएसए:

- 18 जनवरी 2024 को भारत ने हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में अन्वेषण के लिए दो आवेदन प्रस्तुत किए।

- भारत के पास हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, सल्फाइड्स, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स और कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैंगनीज क्रस्ट्स के अन्वेषण के लिए दो अनुबंध हैं।

|

7 videos|129 docs

|

FAQs on International Relations (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): July 2024 UPSC Current Affairs - अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) UPSC CSE

| 1. What is the significance of the India-Austria relationship mentioned in the article? |  |

| 2. What is the 22nd India-Russia Annual Summit discussed in the article? |  |

| 3. What is the Shimla Agreement of 1972, and how does it relate to the current international relations context? |  |

| 4. How does the FATF's mutual evaluation report on India impact the country's international standing? |  |

| 5. What are the key takeaways from the India-Bangladesh development relations highlighted in the article? |  |