International Relations (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): May 2024 UPSC Current Affairs | अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) UPSC CSE PDF Download

वियतनाम ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा मांगा

प्रसंग

वियतनाम ने अमेरिकी प्रशासन से आग्रह किया है कि वह शीघ्रता से अपने दर्जे को "गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था" से "बाज़ार अर्थव्यवस्था" में पुनर्वर्गीकृत करे, तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से आने वाले सामानों पर वर्तमान में लगाए गए उच्च आयात करों से राहत की मांग करे।

अमेरिका की गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था (एनएमई) की अवधारणा क्या है?

के बारे में:

अमेरिका में, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) किसी भी विदेशी देश को संदर्भित करती है जिसे अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा बाजार-आधारित लागत या मूल्य निर्धारण संरचनाओं का पालन नहीं करने के रूप में पहचाना जाता है। नतीजतन, इन देशों में माल की बिक्री उनके उचित मूल्य को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकती है।

सूचीबद्ध देश:

एनएमई के रूप में नामित देशों में आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, चीन, जॉर्जिया, किर्गिज़ गणराज्य, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं।

मानदंड:

संयुक्त राज्य अमेरिका कई कारकों के आधार पर किसी देश को गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के रूप में नामित करता है:

- देश की मुद्रा की परिवर्तनीयता।

- श्रमिक और प्रबंधन के बीच मुक्त सौदेबाजी के माध्यम से मजदूरी दरों का निर्धारण।

- संयुक्त उद्यम या अन्य विदेशी निवेश की अनुमति।

- उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व।

- संसाधन आवंटन, मूल्य और उत्पादन निर्णयों पर सरकार का नियंत्रण।

- अन्य विचार जैसे मानव अधिकार।

गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था पर एंटी-डंपिंग शुल्क:

- एनएमई पदनाम अमेरिका को इन देशों से आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने में सक्षम बनाता है। डंपिंग तब होती है जब कोई देश घरेलू बाजार की तुलना में कम कीमतों पर माल निर्यात करता है, जिससे आयात करने वाले देश के उद्योगों को संभावित रूप से नुकसान पहुंचता है।

एंटी-डंपिंग शुल्क का निर्धारण:

- वियतनाम जैसी गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए, अमेरिका उत्पाद के मूल्य की तुलना किसी तीसरे देश, अक्सर बांग्लादेश, जिसे बाजार अर्थव्यवस्था माना जाता है, से करके एंटी-डंपिंग शुल्क की गणना करता है। यह तुलना पारदर्शी मूल्य निर्धारण तंत्र की संभावित कमी के कारण गैर-बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन लागत के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में कार्य करती है।

एनएमई और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ):

- जबकि WTO स्पष्ट रूप से NME की स्थिति को मान्यता या समर्थन नहीं देता है, यह सदस्य देशों को एंटी-डंपिंग जांच में सामान्य मूल्यों की गणना करने के लिए वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करने की अनुमति देता है। यह लचीलापन NME की अनूठी आर्थिक संरचनाओं के अनुकूल होने की अनुमति देता है।

अपनी गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था (एनएमई) स्थिति के संबंध में वियतनाम के तर्क क्या हैं?

वियतनाम के तर्क:

- मुद्रा परिवर्तनीयता: वियतनाम की मुद्रा बाजार सिद्धांतों के आधार पर पारदर्शी रूप से परिवर्तनीय है।

- मजदूरी निर्धारण: मजदूरी दरें श्रमिक और प्रबंधन के बीच मुक्त बातचीत से निर्धारित होती हैं।

- विदेशी निवेश: वियतनाम विदेशी निवेश की अनुमति देता है और इसके लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है।

- उत्पादन के साधन: सरकार के पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व या नियंत्रण नहीं होता है।

- संसाधन आवंटन: संसाधन आवंटन या मूल्य/उत्पादन निर्णयों पर सरकार का नियंत्रण न्यूनतम है।

- बाज़ार सिद्धांत: वियतनाम की अर्थव्यवस्था बाज़ार सिद्धांतों के आधार पर संचालित होती है, जिसमें कानूनी ढांचे, कॉर्पोरेट प्रशासन और विविध विदेशी संबंध शामिल हैं।

- गणना में खामियां: वियतनाम के WTO और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का तर्क है कि एंटी-डंपिंग शुल्क की गणना के लिए प्रयुक्त विधि के परिणामस्वरूप कृत्रिम रूप से डंपिंग मार्जिन में वृद्धि होती है, जो वियतनामी कंपनियों की कार्यप्रणाली को गलत ढंग से प्रतिबिंबित करती है।

अमेरिकी आशंकाएं:

- अमेरिकी वाणिज्य विभाग फिलहाल वियतनाम की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है।

- अमेरिकी इस्पात निर्माता और अमेरिकी झींगा प्रोसेसर्स एसोसिएशन वियतनाम की स्थिति को बाजार अर्थव्यवस्था में बदलने का विरोध कर रहे हैं। वे वियतनाम में भूमि स्वामित्व पर प्रतिबंधों, कमजोर श्रम कानूनों और उनके उद्योगों पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों, जिनमें झींगा शुल्क में कमी और वियतनाम में कार्यरत चीनी सरकारी कंपनियों को लाभ शामिल हैं, के बारे में चिंता जता रहे हैं।

भारत में गन्ना सब्सिडी विश्व व्यापार संगठन की जांच के दायरे में

प्रसंग

अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते (एओए) द्वारा निर्धारित सब्सिडी सीमा को पार करने के आरोप पर चिंता जताई है, जिससे वैश्विक व्यापार गतिशीलता में संभावित विकृतियों का संकेत मिलता है।

- विश्व व्यापार संगठन की कृषि समिति को हाल ही में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में चार वर्ष की अवधि (2018-19 से 2021-22) में गन्ने के लिए भारत की सब्सिडी की जांच की गई है, जिसमें स्वीकार्य सब्सिडी सीमा के लगातार उल्लंघन पर प्रकाश डाला गया है।

गणना पद्धति और विवाद

- सब्सिडी की गणना (AMS): रिपोर्ट में WTO पैनल द्वारा समर्थित एक पद्धति का उपयोग किया गया है, जिसने पहले 2014-15 से 2018-19 तक भारतीय चीनी सब्सिडी के खिलाफ फैसला सुनाया था। यह दृष्टिकोण गन्ने के लिए भारत के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) पर गहनता से विचार करता है, जो विशिष्ट क्षेत्रों में राज्य-सलाह मूल्य (SAP) के साथ-साथ चीनी मिलों के लिए न्यूनतम मूल्य के रूप में कार्य करता है।

डेटा और विश्लेषण

- बाजार मूल्य समर्थन (एमपीएस) के आंकड़े: 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में गन्ने के लिए भारत का एमपीएस क्रमशः $15.9 बिलियन, $14.6 बिलियन, $16.5 बिलियन और $17.6 बिलियन रहा। ये आंकड़े लगातार हर साल चीनी उत्पादन के मूल्य के 90% से अधिक रहे, जो 10% की अनुमत सीमा से काफी अधिक है।

- गणना पद्धति की आलोचना: विश्लेषण में सब्सिडी की गणना के लिए भारत में गन्ना उत्पादन की सम्पूर्णता को शामिल किया गया है, भले ही गन्ना पेराई के लिए चीनी मिलों को भेजा गया हो या नहीं।

- भारत की अस्वीकृति और अपील: भारत ने एओए के तहत एफआरपी और एसएपी को बाजार मूल्य समर्थन के रूप में डब्ल्यूटीओ पैनल द्वारा वर्गीकृत करने पर विवाद किया। बाद की अपील ने डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय की निष्क्रिय स्थिति के कारण डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान निकाय द्वारा पैनल रिपोर्ट को अपनाने को रोक दिया है।

- समाधान में चुनौतियां: विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय की निष्क्रिय स्थिति के कारण भारत सहित अन्य अपीलों पर निर्णय में देरी हो रही है, जब तक कि इसे बहाल नहीं कर दिया जाता।

भारत-नेपाल सीमा विवाद

प्रसंग

नेपाल सरकार ने 100 रुपए का नोट जारी करने की योजना की घोषणा की है, जिसमें देश का मानचित्र होगा, जिसमें भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्र भी शामिल होंगे।

पृष्ठभूमि

- अद्यतन मानचित्र : मई 2020 में, नेपाल ने एक संशोधित राजनीतिक मानचित्र जारी किया, जिसमें उत्तराखंड में कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा बताया गया।

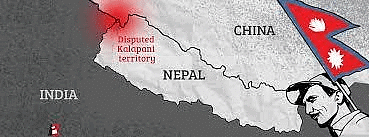

- चित्र परिचय : भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र

- क्षेत्रीय दावे : भारत और नेपाल दोनों कालापानी क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं।

- कालापानी क्षेत्र : इसका नाम काली नदी (नेपाल में महाकाली) के नाम पर रखा गया है, जो नेपाल के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी भारत के लिए गंगा।

- प्राकृतिक सीमा : काली नदी भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करती है।

- विवादित स्रोत : काली नदी के स्रोत को लेकर दोनों देशों में विवाद है।

भारत का रुख

- Location: India claims Kalapani is in Pithoragarh, Uttarakhand, where the river originates.

नेपाल का रुख

- उद्गम स्थल : नेपाल का दावा है कि नदी लिम्पियाधुरा या लिपुलेख से निकलती है, तथा ये स्थान नेपाल के सुदूरपश्चिम प्रांत का हिस्सा हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- सागौली की संधि (1816) : ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई इस संधि में काली नदी को नेपाल की भारत के साथ पश्चिमी सीमा के रूप में चिह्नित किया गया था। हालाँकि, इसमें रिजलाइन को निर्दिष्ट नहीं किया गया था, जिसके कारण सीमा विवाद हुआ।

- पहला आधिकारिक विवाद : नेपाल ने 1998 में भारत के साथ कालापानी का मुद्दा आधिकारिक तौर पर उठाया।

दोनों देशों के बीच हालिया विवाद

- 2020 सड़क उद्घाटन : भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत को चीन से जोड़ने वाली एक सड़क का उद्घाटन किया, जिससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा का समय कम हो गया।

- नेपाल का विरोध : नेपाल ने दावा किया कि यह कदम कालापानी और सुस्ता में सीमा मुद्दों को हल करने के लिए 2014 के समझौते का उल्लंघन है।

- संविधान संशोधन : नेपाल ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने मानचित्र में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन पारित किया।

- संचार टूटना : इसके कारण दोनों देशों के बीच अस्थायी रूप से संवाद टूट गया।

- भारत की प्रतिक्रिया : भारत ने नए मानचित्र को अस्वीकार कर दिया, इसे "कृत्रिम", "एकतरफा" और "अस्वीकार्य" कहा, और नेपाल से बातचीत पर लौटने का आग्रह किया।

समाचार सारांश

- करेंसी नोट पर निर्णय : नेपाल लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को दर्शाने वाले मानचित्र के साथ 100 रुपये का नोट जारी करेगा।

- कैबिनेट निर्णय : यह निर्णय प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

- भारत की प्रतिक्रिया : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नेपाल के इस कदम से जमीनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा।

- कार्यान्वयन : निर्णय को राष्ट्र बैंक को भेजा जाएगा, जिसे नए नोट छापने में एक साल तक का समय लग सकता है। केंद्रीय बैंक गुणवत्तापूर्ण नोट छापने के लिए निविदाएँ जारी करेगा।

- स्थानीय विरोध : नेपाल के कुछ पूर्व राजनयिकों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे “अविवेकपूर्ण” और “उत्तेजक” बताया है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- बातचीत के माध्यम से समाधान : ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को देखते हुए, भारत के लिए इस मुद्दे को शीघ्र हल करना आवश्यक है।

- सामरिक महत्व : नेपाल की सामरिक प्रासंगिकता दोनों देशों के बीच लोगों की मुक्त आवाजाही और भारत में महत्वपूर्ण नेपाली प्रवासियों द्वारा रेखांकित की जाती है, जो नेपाल की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

- राजनीतिक समाधान : सीमा विवाद को राजनीतिक स्तर पर सुलझाना दोनों देशों के सर्वोत्तम हित में है।

जापान का बदलता कूटनीतिक रुख

प्रसंग

बदलती वैश्विक भू-राजनीति के बीच, जापान, जो ऐतिहासिक रूप से युद्ध के बाद के शांतिवाद के लिए जाना जाता है, अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। यह बदलाव एशिया और उससे आगे के क्षेत्रों में शक्ति संतुलन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।

जापान के कूटनीतिक रुख के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जापान की कूटनीतिक यात्रा

- एकांतवास (1600-1850): 200 से अधिक वर्षों तक जापान ने सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने और विदेशी प्रभाव से बचने के लिए एकांतवास बनाए रखा।

- पकड़ बनाना (1850-1900): 1853 में पुर्तगाली कमोडोर पेरी के "ब्लैक शिप्स" के आगमन ने जापान के एकांतवास को समाप्त कर दिया। जापान ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया और अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए पश्चिमी तकनीक को अपनाया। व्यापार और विदेश नीति पर नियंत्रण पाने के लिए संधियों पर फिर से बातचीत की।

- आक्रामक रुख (1900-1930): जापान को पश्चिमी शक्तियों द्वारा असमान व्यवहार का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से वर्साय की संधि में नस्लीय समानता खंड को अस्वीकार करना। हताशा ने आक्रामक विस्तारवाद को जन्म दिया, जिसमें 1931 में मंचूरिया पर सैन्य कब्ज़ा और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले धुरी गठबंधन का गठन शामिल था। पश्चिमी वर्चस्व वाली विश्व व्यवस्था को चुनौती देने की इस कोशिश की परिणति द्वितीय विश्व युद्ध में हुई।

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की कूटनीतिक यात्रा: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अमेरिकी कब्जे में जापान ने शांतिवाद की नीति अपनाई। सीमित सैन्य खर्च और आर्थिक पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, 1970 के दशक तक यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। हाल ही में, जापान ने युद्ध के बाद के सख्त शांतिवाद से हटकर अधिक मुखर वैश्विक भूमिका अपनाई है।

किन कारकों के कारण जापान को अपना कूटनीतिक रुख बदलना पड़ा?

- बाह्य कारक: चीन का उदय: चीन के सैन्य विस्तार और सेनकाकू द्वीप समूह सहित पूर्वी चीन सागर में क्षेत्रीय दावों ने जापान को अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है।

- उत्तर कोरिया का खतरा: उत्तर कोरिया का परमाणु और मिसाइल विकास जापान के लिए एक बड़ी सुरक्षा चिंता का विषय है।

- अनिश्चित अमेरिकी प्रतिबद्धता: ट्रम्प प्रशासन के तहत एशियाई सुरक्षा के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता में कथित गिरावट और बढ़ते अमेरिकी अलगाववाद ने जापान को रक्षा में आत्मनिर्भरता की ओर धकेल दिया है।

- आंतरिक कारक: रूढ़िवादी पुनरुत्थान: जापान में बढ़ती रूढ़िवादी आवाजें एक अधिक सक्रिय सुरक्षा भूमिका की वकालत करती हैं, जापान को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जिम्मेदार एक "सामान्य शक्ति" के रूप में देखती हैं।

- शांतिवादी थकान: बदलते क्षेत्रीय परिदृश्य के मद्देनजर सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भरता को अस्थिर माना जा रहा है।

जापान अपना कूटनीतिक रुख कैसे बदल रहा है?

परिवर्तन की अभिव्यक्तियाँ

- रक्षा व्यय में वृद्धि: जापान ने अपने रक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो सकल घरेलू उत्पाद के 1% की स्व-निर्धारित सीमा से अधिक है।

- 1960 से 2020 तक जापान का सैन्य खर्च सकल घरेलू उत्पाद के 1% या उससे कम रहा।

- 2027 तक वार्षिक रक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक बढ़ाने की योजना।

- सैन्य निर्माण: क्रूज मिसाइलों जैसे आक्रामक हथियारों सहित नई क्षमताएं हासिल करना, तथा हथियारों के निर्यात प्रतिबंधों में ढील देना।

- अगली पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम (जीसीएपी) पर यूके और इटली के साथ सहयोग करना।

- मित्र राष्ट्रों के साथ गहन सुरक्षा सहयोग: संयुक्त सैन्य अभ्यासों को बढ़ाना तथा अमेरिका के साथ कमांड संरचनाओं को एकीकृत करना

- उल्लेखनीय अभ्यासों में कीन स्वोर्ड, ओरिएंट शील्ड और वैलिएंट शील्ड शामिल हैं।

- नये लड़ाकू विमानों पर ब्रिटेन और इटली के साथ सहयोग करने के लिए रक्षा निर्यात नियमों को आसान बनाना।

- सक्रिय क्षेत्रीय कूटनीति: भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संबंधों को मजबूत करना, "स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत" को बढ़ावा देना।

- चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) और प्रशांत द्वीप मंच (पीआईएफ) में भागीदारी।

- रूस के विरुद्ध यूक्रेन को प्रबल समर्थन, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत।

- ऐतिहासिक मुद्दों पर रुख में बदलाव: एक समेकित क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना के निर्माण के लिए दक्षिण कोरिया के साथ सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास।

जापान के बदलते रुख से भारतीय हितों पर क्या असर पड़ेगा?

संभावित लाभ:

- चीन का मुकाबला: चीन के साथ साझा रणनीतिक चिंताएं, जापान की बढ़ी हुई सैन्य क्षमताओं के माध्यम से चीनी आक्रमण को रोकने की क्षमता में वृद्धि।

- दोनों देश क्वाड समूह, जी-20, जी-4 और अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर (आईटीईआर) में भाग लेते हैं।

- भारत-जापान एक्ट ईस्ट फोरम भारत की "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" और जापान की "स्वतंत्र और खुली हिंद-प्रशांत रणनीति" के तहत सहयोग को बढ़ावा देता है।

- उन्नत सुरक्षा सहयोग: संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रौद्योगिकी साझाकरण, तथा जापानी रक्षा उपकरणों पर निर्यात प्रतिबंधों में संभावित ढील के माध्यम से सहयोग में वृद्धि।

- द्विपक्षीय अभ्यासों में जिमेक्स (नौसैनिक), मालाबार अभ्यास, वीर गार्जियन, शिन्यू मैत्री और धर्म गार्जियन शामिल हैं।

- बुनियादी ढांचे का विकास: जापानी आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) ऋण ढांचा भारतीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित कर सकता है, जिससे रक्षा तैयारियों और कनेक्टिविटी में सुधार हो सकता है।

- दिल्ली मेट्रो और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी सफल परियोजनाओं के साथ भारत जापानी ओडीए का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है।

- आर्थिक सहयोग: एक मजबूत जापान भारत के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ा सकता है।

- वित्त वर्ष 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार कुल 20.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें जापान प्रमुख व्यापारिक साझेदार था।

संभावित चुनौतियाँ:

- प्रतिस्पर्धा: दोनों देशों द्वारा लंबी दूरी की मारक क्षमता विकसित करने से हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है, जिससे संसाधनों पर दबाव पड़ेगा।

- आम बाज़ारों में रक्षा उपकरणों के निर्यात में प्रतिस्पर्धा से भारत के हितों को नुकसान हो सकता है।

- कूटनीतिक चुनौतियाँ: क्वाड और ब्रिक्स जैसे प्रतिस्पर्धी गुटों में मुखर शक्तियों के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

- वैचारिक संघर्ष: मानवाधिकार, परमाणु प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं।

निष्कर्ष

जापान के कूटनीतिक बदलाव का एशिया और दुनिया पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, जिससे संभवतः एक अधिक बहुध्रुवीय क्षेत्रीय व्यवस्था बनेगी जिसमें जापान एक प्रमुख सुरक्षा भूमिका निभाएगा। भारत पर इसका प्रभाव संबंधों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने, प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक संरेखण में चुनौतियों के साथ सहयोग बढ़ाने की क्षमता को संतुलित करने पर निर्भर करता है।

यूरेशियन आर्थिक संघ

प्रसंग

भारत यूरेशियन आर्थिक संघ (ईएईयू) के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता शुरू करने पर "गंभीरता से विचार" कर रहा है, जैसा कि बेलारूस के विदेश मंत्री ने अपनी हाल की दो दिवसीय भारत यात्रा के दौरान घोषणा की थी।

यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) के बारे में

- संरचना और उद्देश्य:

- EAEU एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संघ और मुक्त व्यापार क्षेत्र है जिसमें मध्य और उत्तरी एशिया तथा पूर्वी यूरोप के देश शामिल हैं।

- 29 मई 2014 को अस्ताना में हस्ताक्षरित यूरेशियन आर्थिक संघ संधि द्वारा स्थापित।

- सदस्य देशों में रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिज़स्तान शामिल हैं।

- संघ का उद्देश्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापक रूप से उन्नयन, प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि, तथा सहयोग को बढ़ावा देना है, तथा सदस्य देशों में जीवन स्तर में सुधार के लिए स्थिर विकास को बढ़ावा देना है।

- कार्य और नीतियाँ:

- EAEU माल, सेवाओं, पूंजी और श्रम की मुक्त आवाजाही की अनुमति देता है।

- यह संघ के भीतर संधि और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में समन्वित, सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत नीतियों का अनुसरण करता है।

संरचना

- सर्वोच्च यूरेशियन आर्थिक परिषद:

- यह EAEU का सर्वोच्च निकाय है, जिसमें सदस्य देशों के प्रमुख शामिल होते हैं।

- यूरेशियन आर्थिक आयोग:

- मॉस्को में स्थित यह संघ का स्थायी सुपरनेशनल नियामक निकाय है।

- आयोग की मुख्य भूमिका EAEU के कामकाज और विकास को सुनिश्चित करना तथा आगे एकीकरण पहल का प्रस्ताव करना है।

- EAEU का न्यायालय:

- मिन्स्क में स्थित यह न्यायालय संघ के न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है।

- यूरोपीय आयोग की तुलना में आयोग की शक्तियां अधिक सीमित हैं; सदस्य देश इसके निर्णयों के विरुद्ध अन्य निकायों में अपील कर सकते हैं तथा आयोग न्यायालय के माध्यम से सदस्य देशों को अनुपालन के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

- विवादों का निपटारा अक्सर EAEU संस्थाओं के माध्यम से न होकर द्विपक्षीय रूप से किया जाता है।

- मुद्रा:

- यूरोपीय संघ के विपरीत, EAEU की कोई साझा मुद्रा नहीं है।

क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए जी.सी.सी. का दृष्टिकोण

प्रसंग

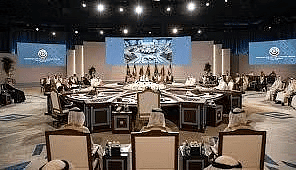

- खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) ने 'क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अपना विजन' लांच किया है, जो छह सदस्यीय समूह द्वारा विकसित एक नई पहल है।

आयाम-दृष्टि में शामिल मुद्दे

- विषय का दायरा: इस दृष्टिकोण में क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता, आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन को कवर करते हुए 15 विशिष्ट बिंदु शामिल हैं।

- भू-राजनीतिक चुनौतियाँ: इसका मुख्य ध्यान फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजरायल के कब्जे के मुद्दे को हल करने पर है, तथा 2002 से अरब शांति पहल के प्रति जीसीसी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है।

- बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के बावजूद, इस दृष्टिकोण में कब्जे वाले पश्चिमी तट में इजरायली बस्तियों को समाप्त करने का आह्वान किया गया है तथा इस संघर्ष को क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने वाले प्रमुख कारक के रूप में पहचाना गया है।

- परमाणु अप्रसार: यह दृष्टिकोण परमाणु अप्रसार, विशेष रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में है, जबकि परमाणु ऊर्जा के नागरिक उपयोग का समर्थन करता है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब दोनों द्वारा अपनाई गई नीति है।

- द्वि-राज्य समाधान: यह दो-राज्य समाधान, इजरायली सेनाओं को जून 1967 से पूर्व की सीमाओं पर वापस बुलाना, तथा पूर्वी येरुशलम को अपनी राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की वकालत करता है।

- अतिरिक्त मुद्दे: इस दृष्टिकोण में साइबर सुरक्षा, वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, 'चक्रीय कार्बन अर्थव्यवस्था' का कार्यान्वयन और जल संसाधनों की सुरक्षा को भी शामिल किया गया है।

- लॉन्च का संदर्भ: यह दस्तावेज़ अक्टूबर 2023 में इज़राइल-हमास युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में अशांत समय पर आया है। इसके समय ने सुरक्षा योजना के विवरण और कार्यान्वयन के बारे में सवाल उठाए हैं, विशेष रूप से गाजा में चल रहे संघर्ष और लाल सागर शिपिंग पर हमलों के बीच।

तथ्य बॉक्स: खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी)

- गठन और सदस्यता: जीसीसी एक आर्थिक और राजनीतिक गुट है जिसका गठन 1981 में क्षेत्रीय संघर्षों और तनावों के बीच हुआ था। इसके सदस्य कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई और ओमान हैं, जिनमें से सभी के पास महत्वपूर्ण तेल संसाधन हैं और दुनिया भर में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है।

- एकीकरण और विचलन: अधिक आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण के लक्ष्य के बावजूद, सदस्यों के बीच क्षेत्रीय नीति लक्ष्यों में पर्याप्त मतभेद रहे हैं।

- नवीनीकृत सहयोग: 2021 के अल-उला समझौते के बाद अधिक सहयोग की दिशा में एक कदम उठाया गया, जिसके तहत सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और बहरीन द्वारा कतर पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया।

यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा स्विटजरलैंड

पृष्ठभूमि

- रूस-यूक्रेन युद्ध अपने तीसरे वर्ष में है, और इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन के बाद स्विट्जरलैंड 15-16 जून को एक शांति सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

- स्विट्जरलैंड की यह पहल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के अनुरोध पर आई है, जिन्होंने जनवरी में बर्न का दौरा किया था।

स्विस मध्यस्थता का इतिहास

- तटस्थता स्विट्जरलैंड की विदेश नीति का एक मुख्य सिद्धांत है।

- स्विट्जरलैंड 19वीं शताब्दी से ही एक संरक्षक शक्ति के रूप में कार्य करता रहा है, जिसमें 1870-71 का फ्रेंको-प्रुशियन युद्ध भी शामिल है।

- इसने दोनों विश्व युद्धों के दौरान संरक्षक शक्ति के रूप में कार्य किया, तथा द्वितीय विश्व युद्ध में इसके पास लगभग 200 संरक्षक शक्ति अधिदेश थे।

- 1971 से 1976 के बीच स्विटजरलैंड ने पाकिस्तान में भारत के हितों का प्रतिनिधित्व किया तथा इसके विपरीत भी स्विटजरलैंड ने पाकिस्तान में भारत के हितों का प्रतिनिधित्व किया।

- पिछले दो दशकों में, स्विटजरलैंड सऊदी अरब और ईरान, अमेरिका और ईरान, रूस और जॉर्जिया आदि देशों के बीच संरक्षक शक्ति रहा है।

- देश में वार्ताओं की मेजबानी का इतिहास रहा है, जैसे कि 2006 में कोलंबो और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के बीच हुई वार्ता।

- रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान, स्विट्जरलैंड ने यूक्रेन का समर्थन किया था और रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों में शामिल हुआ था।

शिखर सम्मेलन के लक्ष्य क्या हैं?

- जनवरी 2024 में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की बर्न यात्रा के दौरान, स्विट्जरलैंड और यूक्रेन ने यूक्रेन में स्थायी शांति की दिशा में कदम उठाने पर चर्चा की।

- यूक्रेन के अनुरोध पर, स्विटजरलैंड एक उच्च स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करने पर सहमत हो गया।

- शिखर सम्मेलन का उद्देश्य "अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर यूक्रेन के लिए व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति प्राप्त करने पर उच्च स्तरीय वार्ता के लिए एक मंच प्रदान करना है।"

- सम्मेलन का उद्देश्य "इस लक्ष्य के लिए अनुकूल रूपरेखा की साझा समझ बनाना तथा शांति प्रक्रिया के लिए ठोस रोडमैप तैयार करना" है।

- स्विटजरलैंड ने भारत सहित 120 देशों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।

शिखर सम्मेलन पर रूस की प्रतिक्रिया

- स्विट्जरलैंड ने यूक्रेन-रूस शांति शिखर सम्मेलन में रूस को आमंत्रित नहीं किया है।

- राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जब तक रूस के लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते, यूक्रेन में शांति नहीं होगी तथा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मास्को के बिना कुछ भी निर्णय नहीं लिया जा सकता।

- पुतिन ने सुझाव दिया कि रूसी प्रतिनिधिमंडल के बिना ऐसा लग सकता है कि रूस बातचीत करने से इनकार कर रहा है।

- स्विस विदेश मंत्रालय लगभग 120 देशों को निमंत्रण भेजेगा, इग्नाज़ियो कैसिस ने पुष्टि की है कि रूस इसमें भाग नहीं लेगा।

शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद स्पष्ट होगा।

- एक बार चुनाव परिणाम घोषित हो जाएं और सरकार बन जाए तो प्रधानमंत्री यात्रा के लिए तैयार हो जाएंगे।

- चुनाव के बाद यह भारतीय प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा होगी।

- उम्मीद है कि इटली 2019 से चली आ रही इस प्रथा का पालन करते हुए प्रधानमंत्री को जी7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा।

- जी-7 शिखर सम्मेलन के बाद शांति सम्मेलन में भाग लेना प्रधानमंत्री के लिए एक "स्वाभाविक घटना" होगी।

- ज़ेलेंस्की ने अपने 10 सूत्री "शांति फार्मूले" पर भारत का समर्थन मांगा था, जिसमें रूसी सैनिकों की वापसी, कैदियों की रिहाई, यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की बहाली और परमाणु सुरक्षा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी शामिल है।

- रूस और यूक्रेन के बीच राजनयिक संबंधों में संतुलन बनाने के उद्देश्य से भारत को शांति सम्मेलन में भाग लेने पर अपना रुख तय करना होगा।

भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए शीर्ष स्तरीय सुरक्षा साझेदार

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपनी राष्ट्रीय रक्षा रणनीति (एनडीएस) 2024 में

- एनडीएस 2024 भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र (आईपीआर) में 'शीर्ष स्तरीय सुरक्षा साझेदार' के रूप में चिन्हित करता है।

- इसमें भारत के साथ व्यावहारिक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग, रक्षा उद्योग सहयोग और सूचना साझा करने के अवसर तलाशने की ऑस्ट्रेलिया की मंशा पर जोर दिया गया है।

बौद्धिक संपदा अधिकार में भारत-ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा साझेदारी

- चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड): भारत और ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ मिलकर बौद्धिक संपदा अधिकार में तत्काल चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्वाड के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं।

- द्विपक्षीय सहयोग: दोनों देशों ने 2020 में अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) तक बढ़ाया।

- समुद्री सहयोग: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण पर 2020 के संयुक्त घोषणापत्र का उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है।

- रक्षा सहयोग: पारस्परिक रसद समर्थन व्यवस्था और रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन व्यवस्था जैसी रूपरेखाएं रक्षा सहयोग को बढ़ाती हैं।

- संयुक्त सैन्य अभ्यास: ऑस्ट्राहिन्द भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।

बौद्धिक संपदा अधिकार में भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्व

- दोनों देश नियम-आधारित व्यवस्था, नौवहन की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान बनाए रखने में रुचि रखते हैं।

- वे उभरती प्रौद्योगिकियों और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग करते हैं।

- इस साझेदारी का उद्देश्य क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को सुरक्षित करना है, विशेष रूप से चीनी आक्रामकता के जवाब में।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों के अन्य पहलू

- आर्थिक: आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर 2022 में हस्ताक्षर किए गए।

- स्वच्छ ऊर्जा सहयोग: नवीन एवं नवीकरणीय प्रौद्योगिकी पर आशय पत्र पर 2022 में हस्ताक्षर किये गये।

- महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी: 2022 में ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण खनिज कार्यालय और खनिज बिदेश लिमिटेड (काबिल) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

- परमाणु सहयोग: 2014 में असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।

सतत विकास रिपोर्ट 2024 के लिए वित्तपोषण: संयुक्त राष्ट्र

मुख्य विचार

- विकासशील देशों के लिए उच्च वित्तपोषण अंतर, जो प्रतिवर्ष 2.5 ट्रिलियन डॉलर से 4 ट्रिलियन डॉलर के बीच है।

- वित्तीय विभाजन: विकासशील देशों को दीर्घकालिक और आकस्मिक वित्तपोषण दोनों तक पहुंच की काफी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ता है।

- कमजोर सक्षम वातावरण: नीति, विनियामक और कर ढांचे सतत विकास लक्ष्यों के साथ पर्याप्त रूप से संरेखित नहीं हैं।

सतत विकास लक्ष्यों के लिए कम वित्तपोषण के कारण

- प्रणालीगत जोखिमों में वृद्धि ने राष्ट्रीय वित्तपोषण ढांचे को गंभीर तनाव में डाल दिया है।

- जैसे, कोविड-19 महामारी, आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि आदि।

- विकासशील देशों में औसत जीडीपी वृद्धि दर सालाना 4% से अधिक (2021 और 2025 के बीच) गिर गई है।

- सबसे कम विकसित देशों (एल.डी.सी.) के लिए औसत ऋण सेवा बोझ 2023 में बढ़कर 12% हो जाएगा।

- अन्य चिंताएँ: डिजिटलीकरण से उत्पन्न जोखिम, बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव।

सिफारिशों

- सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर राजस्व में सुधार हेतु कर क्षमता का निर्माण करना।

- अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग से लेकर अन्य वित्तीय संसाधन जुटाना।

- उदाहरण के लिए, मिश्रित वित्त के लिए नया दृष्टिकोण टिकाऊ व्यापार और जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के समर्थन पर केंद्रित है

- विकासशील देशों की ऋण चुनौतियों से निपटने के लिए तीव्र कार्रवाई।

- व्यापार, निवेश और सतत विकास के बीच सामंजस्य बढ़ाना।

- सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु डेटा और सांख्यिकीय प्रणालियों के लिए वित्तपोषण।

|

7 videos|129 docs

|