International Relations (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): October 2022 UPSC Current Affairs | अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) UPSC CSE PDF Download

| Table of contents |

|

| ओपेक+ द्वारा तेल उत्पादन में कटौती |

|

| हिंद-प्रशांत क्षेत्र |

|

| नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन |

|

| भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता |

|

ओपेक+ द्वारा तेल उत्पादन में कटौती

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और उसके सहयोगियों (ओपेक+) ने तेल उत्पादन में 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन (bpd) की कटौती करने का निर्णय लिया है।

कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से यह सबसे बड़ी कटौती है।

- मई 2022 में अमेरिका ने नो ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल (NOPEC) बिल पारित किया, जिसका उद्देश्य अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों को तेल की कीमतों में होने वाले परिवर्तन से बचाना है।

उत्पादन में कमी का कारण:

- यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद तेल की कीमतें काफी बढ़ गईं और पिछले कुछ महीनों से इसमें कमी आनी शुरू हुई है। यूरोप में मंदी की आशंका और चीन में लॉकडाउन उपायों के कारण सितंबर, 2022 में इनकी कीमत तेजी से गिरकर 90 अमेरिकी डॉलर से कम हो गई।

- इस कटौती से कीमतों में वृद्धि होगी जो मध्य-पूर्वी उन सदस्य देशों के लिये बेहद फायदेमंद होगा, जिनकी तरफ यूरोप ने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूस के खिलाफ प्रतिबंध के कारण तेल के लिये रुख किया है।

- ओपेक+ सदस्य इस बात से चिंतित हैं कि लड़खड़ाती वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की मांग को कम कर देगी और इस कटौती को मुनाफे को बनाए रखने के तरीके के रूप में देखा जा रहा है।

- यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के साथ शुरू हुई तेल की कीमतों में वृद्धि, ओपेक के संस्थापक सदस्यों में से एक सऊदी अरब को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक है।

- यह संभव है कि रूस ओपेक को प्रभावित कर सकता है, ताकि पश्चिम के लिये रूस पर ऊर्जा प्रतिबंधों का विस्तार करना अधिक महँगा साबित हो सके।

प्रभाव

- यूरोपियन देशों पर प्रभाव:

- हाल ही में यूरोपीय संघ ने रूस से तेल निर्यात पर मूल्य सीमा लागू करने की अपनी योजना की घोषणा की थी।

- योजना के तहत देशों को केवल समुद्र के माध्यम से परिवहन किये गए रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को खरीदने की अनुमति होगी जो मूल्य सीमा पर या उससे नीचे बेचे जाते हैं।

- हालाँकि आपूर्ति को कम करने के हालिया निर्णय से वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल आने की संभावना है, जिससे रूस को अपने कच्चे तेल के निर्यात से महत्त्वपूर्ण राजस्व का लक्ष्य जारी रखने में मदद मिलेगी।

- संयुक्त राज्य पर प्रभाव:

- संगठन से बार-बार तेल उत्पादन बढ़ाने की मांग करने के कारण यह कदम अमेरिका के लिये बेहद हानिकारक होने की संभावना हैै।

- कटौती में कमी और बाद में तेल की कीमतों में वृद्धि विशेष रूप से अमेरिका के लिये खतरनाक हो सकते हैं, जो नवंबर 2022 में मध्यावधि चुनावों से पहले मुद्रास्फीति दर को कम करने की कोशिश कर रहा है।

- भारत पर प्रभाव:

- भारत अपनी कच्चे तेल की खपत का लगभग 85% आयात करता है, कीमतों में वृद्धि के कारण तेल आयात बिल बढ़ेगा। आयात बिल बढ़ने से न केवल मुद्रास्फीति बढ़ेगी और चालू खाता घाटा (CAD) एवं राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, बल्कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होगा तथा शेयर बाज़ार भी प्रभावित होगा।

- निवेश सूचना एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (ICRA) के अनुसार, भारतीय कच्चे तेल के बास्केट की कीमत में प्रत्येक 10 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि के लिये CAD 14-15 बिलियन डॉलर या जीडीपी का 0.4% बढ़ सकता है।

OPEC+/ओपेक+:

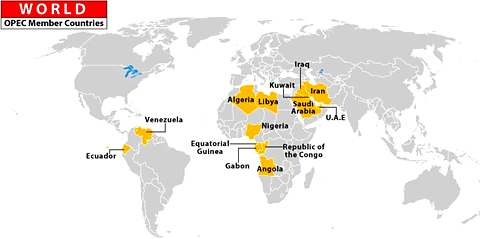

- संस्थापक सदस्यों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला द्वारा वर्ष 1960 में स्थापित, ओपेक/OPEC ने तब से काफी विस्तार किया है और अब इसमें 13 सदस्य राज्य हैं।

- ये सदस्य देश हैं- अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात एवं वेनेज़ुएला।

- कतर ने 1 जनवरी, 2019 को इसकी सदस्यता छोड़ दी।

- अन्य 10 संबद्ध प्रमुख तेल उत्पादक देशों के साथ ओपेक को ओपेक+ के रूप में जाना जाता है।

- ओपेक+ देशों में 13 ओपेक सदस्य देश के साथ अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कज़ाखस्तान, मलेशिया, मेंक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल हैं।

- इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना तथा उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक व नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये तेल बाज़ारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है।

- पहले इसे पश्चिमी प्रभुत्व वाली बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था जिन्हें "सेवन सिस्टर्स" के रूप में जाना जाता था, ओपेक ने वैश्विक पेट्रोलियम बाज़ार पर तेल उत्पादक देशों को अधिक तरजीह देने की मांग की।

- वर्ष 2018 के अनुमानों के अनुसार, वे दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40% और दुनिया के तेल भंडार का 80% हिस्सा रखते हैं।

- वे आमतौर पर यह निर्धारित करने के लिये हर महीने मिलते हैं कि सदस्य देश कितने तेल का उत्पादन करेंगे।

- हालाँकि कई लोगों का आरोप है कि ओपेक एक कार्टेल की तरह व्यवहार करता है, जो तेल की आपूर्ति का निर्धारण करता है और विश्व बाज़ार में इसकी कीमत को प्रभावित करता है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र

चर्चा में क्यों?

नई दिल्ली में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों (HACGAM) की 18वीं बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास के लिये समुद्री संसाधनों के सतत् उपयोग पर ज़ोर देते हुए कहा कि भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में खुली और नियम आधारित समुद्री सीमाओं हेतु तैयार है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र

- परिचय:

- हिंद-प्रशांत एक हालिया अवधारणा है। लगभग एक दशक पहले दुनिया ने हिंद-प्रशांत के बारे में बात करना शुरू किया; इसका उदय काफी महत्त्वपूर्ण रहा है।

- इस शब्द की लोकप्रियता के पीछे के कारणों में से एक यह है कि हिंद एवं प्रशांत महासागर एक-दूसरे से रणनीतिक रूप से निकटता से जुड़े हैं।

- साथ ही एशिया आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसका कारण यह है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर समुद्री मार्ग प्रदान करते हैं। दुनिया का अधिकांश व्यापार इन्हीं महासागरों के माध्यम से होता है।

- महत्त्व:

- भारत-प्रशांत क्षेत्र दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले और आर्थिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है जिसमें चार महाद्वीप शामिल हैं: एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका।

- क्षेत्र की गतिशीलता और जीवन शक्ति स्वयं स्पष्ट है, दुनिया की 60% आबादी और वैश्विक आर्थिक उत्पादन का 2/3 भाग इस क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक केंद्र बनाता है।

- यह क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक बड़ा स्रोत और गंतव्य भी है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र दुनिया की कई महत्त्वपूर्ण एवं बड़ी आपूर्ति शृंखलाओं संबंधित है।

- भारतीय और प्रशांत महासागरों में संयुक्त रूप से समुद्री संसाधनों का विशाल भंडार है, जिसमें अपतटीय हाइड्रोकार्बन, मीथेन हाइड्रेट्स, समुद्री खनिज और पृथ्वी की दुर्लभ धातु शामिल हैं।

- बड़े समुद्र तट और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) इन संसाधनों के दोहन के लिये तटीय देशों को प्रतिस्पर्द्धी क्षमता प्रदान करते हैं।

- दुनिया की कई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थित हैं, जिनमें भारत, यू.एस.ए, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में भारत का परिप्रेक्ष्य

- सुरक्षा ढाँचा हेतु दूसरों के साथ सहयोग: भारत के कई महत्त्वपूर्ण साझेदार, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया का मानना है कि दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर में भारत की उपस्थिति मूल रूप से चीन का मुकाबला करने के लिये हो।

- हालाँकि भारत इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिये सहयोग करना चाहता है। साझा समृद्धि एवं सुरक्षा हेतु देशों को बातचीत के माध्यम से क्षेत्र के लिये एक सामान्य नियम-आधारित व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है।

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र अफ्रीका से अमेरिका तक विस्तृत: भारत के लिये हिंद-प्रशांत क्षेत्र एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी क्षेत्र के रूप में है। इसमें इस क्षेत्र से संबंधित सभी देश और भागीदारी रखने वाले देश शामिल हैं। भारत अपने भौगोलिक आयाम में अफ्रीका के तटों से लेकर अमेरिका के तटों तक के क्षेत्र को मानता है।

- व्यापार और निवेश में समान हिस्सेदारी: भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित, खुले, संतुलित और स्थिर व्यापार वातावरण का समर्थन करता है, जो व्यापार एवं निवेश के क्षेत्र में सभी देशों के उन्नयन को सुनिश्चित करता है। ये देश क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से अपेक्षा रखते है।

- एकीकृत आसियान: चीन के विपरीत भारत एक एकीकृत आसियान चाहता है, न कि विभाजित। चीन कुछ आसियान सदस्यों को दूसरों के खिलाफ करने की कोशिश के साथ एक तरह से 'फूट डालो और राज करो' की रणनीति को क्रियान्वित करता है।

- चीन के साथ सहयोग: भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र की अमेरिकी विचारधारा का पालन नहीं करता है, जो चीनी प्रभुत्व को नियंत्रित करना चाहता है। इसके बजाय भारत उन तरीकों की तलाश कर रहा है जिससे वह चीन के साथ मिलकर काम कर सके।

- एकल अभिकर्त्ता के प्रभुत्व के विरुद्ध: भारत इस क्षेत्र का लोकतंत्रीकरण करना चाहता है।पहले यह क्षेत्र अमेरिका के प्रभुत्त्व में हुआ करता था। हालाँकि इस बात का भय बना हुआ है कि यह क्षेत्र अब चीनी प्रभुत्त्व में न आ जाए। लेकिन भारत इस क्षेत्र में किसी भी अभिकर्त्ता का आधिपत्य नहीं चाहता है।

वर्तमान में हिंद-प्रशांत क्षेत्र संबंधी चुनौतियाँ:

- भू-रणनीतिक स्पर्द्धा का मंच: हिंद-प्रशांत क्षेत्र क्वाड और शंघाई सहयोग संगठन जैसे विभिन्न बहुपक्षीय संस्थानों के बीच भू-रणनीतिक स्पर्द्धा का प्रमुख मंच है।

- चीन का सैन्यीकरण का कदम: चीन हिंद महासागर में भारत के हितों और स्थिरता के लिये एक चुनौती रहा है। भारत के पड़ोसियों को चीन से सैन्य और ढाँचागत सहायता मिल रही है, जिसके अंतर्गत म्याँमार के लिये पनडुब्बियाँ, श्रीलंका के लिये युद्धपोत तथा जिबूती (हॉर्न ऑफ अफ्रीका) में इसका विदेशी सैन्य अड्डा शामिल है।

- इसके अलावा चीन का हंबनटोटा बंदरगाह (श्रीलंका) पर कब्जा है, जो भारत के तट से कुछ सौ मील की दूरी पर है।

- गैर-पारंपरिक मुद्दों के लिये हॉटस्पॉट: इस क्षेत्र की विशालता के कारण जोखिमों का आकलन करना और उनका समाधान करना मुश्किल हो जाता है, जिसके अंतर्गत समुद्री डकैती, तस्करी और आतंकवाद की घटनाएँ शामिल हैं।

- जलवायु परिवर्तन और लगातार तीन ला नीना की घटनाएँ जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात एवं सूनामी पैदा कर रही हैं, इसकी पारिस्थितिक तथा भौगोलिक स्थिरता के लिये प्रमुख खतरे हैं।

- इसके अलावा अवैध, अनियमित और असूचित (IUU) मछली पकड़ने के कार्य तथा समुद्री प्रदूषण इस क्षेत्र के जलीय जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

- भारत की सीमित नौसेना क्षमता: भारतीय सैन्य बजट के सीमित आवंटन के कारण भारतीय नौसेना के पास अपने प्रयासों को मज़बूत करने के लिये संसाधन और क्षमता सीमित है। इसके अलावा विदेशी सैन्य ठिकानों की कमी भारत के लिये हिंद-प्रशांत में अपनी उपस्थिति बनाए रखने हेतु एक बुनियादी चुनौती पैदा करती है।

आगे की राह

- इस क्षेत्र के देशों की अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समुद्र और हवाई क्षेत्र में सामान्य स्थानों के उपयोग के अधिकार के रूप में समान पहुँच होनी चाहिये, जिसके लिये अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नेविगेशन की स्वतंत्रता, अबाधित वाणिज्य तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता होगी।

- संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, परामर्श, सुशासन, पारदर्शिता, व्यवहार्यता तथा स्थिरता के आधार पर क्षेत्र में कनेक्टिविटी स्थापित करना महत्त्वपूर्ण है।

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिये समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA) आवश्यक है। MDA का तात्पर्य समुद्री पर्यावरण से जुड़ी किसी भी गतिविधि की प्रभावी समझ से है जो सुरक्षा, अर्थव्यवस्था या पर्यावरण पर प्रभाव डाल सकती है।

- बहुध्रुवीयता: सुरक्षा, शांति और कानून का पालन करने की प्रकृति इस क्षेत्र के आसपास के देशों के लिये महत्त्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में बहुध्रुवीयता भी आएगी। इस क्षेत्र के छोटे राज्य भारत से अपेक्षा करते हैं कि वह किसी अवसर या संकट के जवाब में कार्रवाई करे और आर्थिक एवं सैन्य दोनों तरह से अपने विकल्पों को व्यापक बनाने में उनकी मदद करे। भारत को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिये।

नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में डेनमार्क और स्वीडन के पास स्थित नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन्स (नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2) में रिसाव हुआ है।

- यह रिसाव नॉर्वे से पोलैंड तक गैस ले जाने वाले बाल्टिक पाइप के औपचारिक लॉन्च से ठीक पहले हुआ, जो पोलैंड द्वारा ऊर्जा के लिये रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने का एक प्रयास है।

नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन:

- नॉर्ड स्ट्रीम में दो पाइपलाइन हैं, जिनमें से प्रत्येक में दो लाइन्स हैं।

- नॉर्ड स्ट्रीम-1 का कार्य वर्ष 2011 में पूरा हुआ था जो लेनिनग्राद (रूस) में वायबोर्ग से जर्मनी के ग्रिफ़्सवाल्ड के पास लुबमिन तक पहुँचती है।

- नॉर्ड स्ट्रीम-2 जो लेनिनग्राद में उस्त-लुगा से होकर लुबमिन तक पहुँचती है, यह सितंबर 2021 में पूरी हुई और इसके चालू होने के बाद इसमें प्रतिवर्ष 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस को ले जाने की क्षमता है।

- जुड़वाँ पाइपलाइन एक साथ कम-से-कम 50 वर्षों के लिये कुल 110 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) गैस को यूरोप तक पहुँचा सकती हैं।

- नॉर्ड स्ट्रीम रूस, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी सहित कई देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Exclusive Economic Zones-EEZs) एवं रूस, डेनमार्क तथा जर्मनी के जलीय क्षेत्र को पार करती है।

- जर्मनी में पाइपलाइन बाल्टिक सागर पाइपलाइन (OPAL) और उत्तरी यूरोपीय पाइपलाइन (North European Pipeline- NEL) से जुड़ती है, जो आगे यूरोपीय ग्रिड से जुड़ती है।

नॉर्ड स्ट्रीम से होने वाली आपूर्ति पर युद्ध के प्रभाव:

- यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण यूरोपीय संघ द्वारा मास्को पर प्रतिबंध लगाने के बाद रूस ने पहले ही यूरोप को गैस की आपूर्ति कम कर दी थी।

- नॉर्ड स्ट्रीम-1 के माध्यम से होने वाली गैस की आपूर्ति को जुलाई 2022 में इसकी क्षमता के 20% तक कम कर दिया गया था।

- अगस्त 2022 में रूस ने आपूर्ति को बंद कर दिया और रख-रखाव का हवाला देते हुए नॉर्ड स्ट्रीम-1 को पूरी तरह से बंद कर दिया। गज़प्रोम (Gazprom) कंपनी ने तर्क दिया कि नॉर्ड स्ट्रीम-1 पाइपलाइन पर एक टरबाइन में तेल रिसाव की वजह से इसे बंद कर दिया गया था।

- इसके पूरा होने के बावजूद रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के कारण जर्मनी द्वारा परियोजना से हटने के बाद नॉर्ड स्ट्रीम-2 चालू नहीं हुई।

- इस स्ट्रीम को यूरोप में रूस के ऊर्जा निर्यात को दोगुना करके 110 बिलियन क्यूबिक मीटर करना था।

- गैस पाइपलाइन से गैस की कम आपूर्ति के परिणामस्वरूप यूरोप में ऊर्जा की कीमतों में अचानक वृद्धि हो गई। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बंद होने के साथ ही सर्दियों के आगमन से यूरोप को एक कठिन दौर का सामना करना पड़ सकता है।

यूरोप और रूस के लिये इसका महत्त्व

- यूरोप:

- यूरोप को प्रतिवर्ष 100 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक प्राकृतिक गैस की आवश्यकता होती है जिसके लगभग 40% आपूर्ति का स्रोत रूस है।

- पिछले कुछ वर्षों में यूरोप घरेलू गैस उत्पदन में कमी के कारण गैस आयात पर काफी निर्भर हो गया है। उसके लिये इस निर्भरता को कम करना मुश्किल है क्योंकि फिलहाल अन्य कोई बेहतर विकल्प नहीं है।

- कई यूरोपीय व्यवसायों ने नॉर्ड स्ट्रीम-2 में बड़ा निवेश किया है और सरकारों पर इनका दबाव भी है। आखिरकार रूस द्वारा गैस आपूर्ति में कमी किये जाने के कारण पहले से ही गैस की ऊँची कीमतों में और वृद्धि होगी तथा यह घरेलू स्तर पर अधिक लाभकारी नहीं होगा।

- रूस:

- रूस, जिसके पास दुनिया में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार मौजूद है, के कुल बजट का लगभग 40% हिस्सा गैस एवं तेल की बिक्री से प्राप्त होता है।

- इस लिहाज़ से ‘नॉर्ड स्ट्रीम-2’ काफी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह पारगमन देशों के माध्यम से गैस भेजने से संबंधित जोखिमों को समाप्त करता है, पारगमन शुल्क को हटाकर परिचालन लागत में कटौती करता है और अपने सबसे महत्त्वपूर्ण यूरोपीय ग्राहक, जर्मनी तक सीधी पहुँच प्रदान करता है।

- यह विश्वसनीयता का निर्माण करके रूस पर यूरोप की निर्भरता को और अधिक बढ़ाता है।

भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता

चर्चा में क्यों?

दूसरा भारत-अफ्रीका रक्षा संवाद (IADD) गुजरात के गांधीनगर में डेफएक्सपो 2022 के मौके पर आयोजित किया गया था।

भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता:

- थीम:

- रक्षा और सुरक्षा सहयोग में तालमेल और सुदृढ़ीकरण के लिये रणनीति अपनाना।

- परिणाम दस्तावेज़:

- गांधीनगर घोषणा को IADD 2022 के परिणाम दस्तावेज़ के रूप में अपनाया गया था।

- यह आपसी हित के सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव करता है:

- प्रशिक्षण स्लॉट और प्रशिक्षण टीमों की प्रतिनियुक्ति बढ़ाना।

- अफ्रीका के रक्षा बलों का सशक्तीकरण और क्षमता निर्माण।

- अभ्यास में भागीदारी।

- प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता प्रदान करना।

- भारत-अफ्रीका रक्षा सहयोग पर एक खंड भी जारी किया गया।

- भारत-अफ्रीका सुरक्षा फैलोशिप कार्यक्रम:

- IADD ने अफ्रीकी देशों के विशेषज्ञों को फेलोशिप की पेशकश के माध्यम से सुरक्षा मुद्दों संबंधो अनुसंधान को भी प्रोत्साहित किया।

- यह भारत-अफ्रीका सुरक्षा फैलोशिप कार्यक्रम के तहत किया जाएगा।

अफ्रीका के साथ भारत के संबंध:

- ऋण और सहायता:

- भारत ने अफ्रीका को3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का रियायती ऋण दिया है।

- इसके अलावा भारत ने 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता प्रदान की है।

- परियोजनाएँ:

- भारत ने अब तक 197 परियोजनाएँ पूरी कर ली हैं, वर्तमान में 65 निष्पादन के अधीन हैं और 81 पूर्व-निष्पादन चरण में हैं।।

- गाम्बिया में भारत ने नेशनल असेंबली भवन का निर्माण किया है और जल आपूर्ति, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण में परियोजनाएँ शुरू की हैं।

- जाम्बिया में भारत की महत्त्वपूर्ण जल-विद्युत परियोजना, पूर्व-निर्मित स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण और वाहनों की आपूर्ति शामिल है।

- मॉरीशस में हाल की उल्लेखनीय परियोजनाओं में मेट्रो एक्सप्रेस, नया सर्वोच्च न्यायालय भवन और सामाजिक आवास शामिल हैं।

- नामीबिया में IT हेतु एक नया उत्कृष्टता केंद्र अभी चालू हुआ है।

- जबकि दक्षिण सूडान में भारत प्रशिक्षण और शिक्षा पर ध्यान दे रहा है।

कोविड- 19 सहायता:

- 32 अफ्रीकी देशों को भारत से 150 टन की चिकित्सा सहायता मिली।

- उनमें से कई देशों ने भारत से सीधे या अन्यथा प्राप्त 'मेक इन इंडिया' टीकों का भी उपयोग किया।

- अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत ने TRIPS छूट के माध्यम से टीकों के लिये न्यायसंगत और सस्ती पहुँच हेतु दबाव बनाने के लिये मिलकर काम किया है।

- मानव संसाधन:

- भारत ने वर्ष 2015 में भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आईएएफएस)-III के दौरान 50,000 छात्रवृत्तियों की घोषणा की थी, जिसमें से 32,000 से अधिक छात्रवृत्ति स्लॉट का पहले ही उपयोग किया जा चुका है।

- भागीदारों को उच्च गुणवत्ता वाली आभासी शिक्षा और चिकित्सा सेवाएंँ प्रदान करने के लिये ई-विद्या भारती तथा ई-आरोग्य भारती नेटवर्क को क्रमश: टेली-एजुकेशन एवं टेली-मेडिसिन के लिये वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था।

- राहत एवं सहायता:

- वर्ष 2019 में चक्रवात इदाई से प्रभावित मोजाम्बिक की सहायता के लिये ऑपरेशन सहायता, जनवरी 2020 में मेडागास्कर में बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिये ऑपरेशन वनीला, वाकाशियो जहाज़ की ग्राउंडिंग के कारण तेल रिसाव को रोकने में मॉरीशस को सहायता।

- ऊर्जा:

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक उल्लेखनीय मंच है जिसने स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के तीव्र विकास को बढ़ावा दिया है।

- इसके बाद सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा को और बढ़ावा देने के लिये 'वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड' पहल की शुरुआत की गई है।

- हाल के वर्षों में भारत, अफ्रीका में विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ तीसरे विश्व के देशों के सहयोग कार्यक्रमों में भी प्रमुख भागीदार रहा है।

- व्यापार एवं अर्थव्यवस्था:

- वर्ष 2021-22 में अफ्रीका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष के 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 89.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।

- वर्ष 1996-2021 तक 73.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी निवेश के साथ भारत अफ्रीका में निवेश करने वाले शीर्ष पाँच निवेशकों में शामिल है।

- शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता (DFTP) योजना, जो भारत की कुल टैरिफ लाइनों के 98.2% तक शुल्क मुक्त पहुँच प्रदान करती है, के माध्यम से भारत ने अफ्रीकी देशों के लिये अपना बाज़ार खोल दिया है।

- अब तक 33 LDC अफ्रीकी देश इस योजना के तहत लाभ पाने के हकदार हैं।

|

7 videos|129 docs

|