International Relations (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): September 2025 UPSC Current Affairs | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

चीन की विश्व व्यापार संगठन रियायत और भारत पर इसके प्रभाव

चर्चा में क्यों?

चीन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में घोषणा की है कि वह भविष्य में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की वार्ताओं में विशेष और विभेदक उपचार (SDT) का पालन नहीं करेगा। यह वैश्विक व्यापार गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है और बढ़ते अमेरिकी टैरिफ दबावों और SDT प्रावधानों के दुरुपयोग को लेकर आलोचना के संदर्भ में सामने आया है। इस घटनाक्रम का भारत पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जो अपनी कृषि और सामाजिक कल्याण प्राथमिकताओं की रक्षा के लिए SDT के लचीलेपन पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

चाबी छीनना

- चीन का यह निर्णय विकासशील देश का दर्जा बरकरार रखते हुए एक रणनीतिक वापसी है।

- भारत की एस.डी.टी. पर निर्भरता उसके कृषि हितों और कमजोर आबादी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

- इस बदलाव से भारत की कृषि सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा उपायों पर असर पड़ सकता है।

अतिरिक्त विवरण

- विशेष एवं विभेदक व्यवहार (एसडीटी): ये विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के प्रावधान हैं जो विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों (एलडीसी) को व्यापार वार्ताओं में विशेष अधिकार और अनुकूल व्यवहार प्रदान करते हैं। इसमें लंबी कार्यान्वयन अवधि और अधिमान्य बाजार पहुँच शामिल है ताकि उन्हें वैश्विक व्यापार में प्रभावी रूप से भाग लेने में मदद मिल सके।

- चीन के निर्णय का प्रभाव: यद्यपि चीन के इस कदम को विश्व व्यापार संगठन द्वारा एक सुधार के रूप में सराहा गया है, तथापि कई लोग इसे अपने कृषि और औद्योगिक लाभों को त्यागे बिना आलोचना से बचने का एक तरीका मानते हैं।

- भारत पर बाह्य दबाव: अमेरिका द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर टैरिफ लगाए जाने के कारण, भारत से विकासशील देश का दर्जा छोड़ने की मांग बढ़ रही है, जिस पर वह उच्च टैरिफ और अनुपालन लचीलेपन के लिए निर्भर रहा है।

- कृषि का महत्व: कृषि भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश के लगभग आधे कार्यबल को रोजगार देती है और 1.4 अरब नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। भारत कम आय वाले किसानों को सब्सिडी देने के लिए छूट का उपयोग करता है, जो सब्सिडी में संभावित चरणबद्ध कटौती के कारण जोखिम में है।

- वैश्विक पाखंड: विकसित देशों ने अपने कृषि क्षेत्रों को पर्याप्त सब्सिडी प्रदान की है, जबकि भारत के समर्थन तंत्र की आलोचना करते हुए, वैश्विक व्यापार प्रथाओं में असमानता को उजागर किया है।

- भारत के लिए रणनीतिक विकल्प: भारत को अपने कृषि हितों की रक्षा के लिए जी-33 गठबंधन जैसी पहलों का नेतृत्व करने की आवश्यकता है, साथ ही ई-कॉमर्स वार्ता में शामिल होने और आवश्यक सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपने एसडीटी ढांचे में सुधार करने की भी आवश्यकता है।

निष्कर्षतः , यद्यपि भारत पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीटी) पर अपनी निर्भरता कम करने का दबाव बढ़ रहा है, फिर भी इसकी जनसांख्यिकीय और विकासात्मक चुनौतियाँ एक सतर्क दृष्टिकोण की आवश्यकता को पूरा करती हैं। एक सुनियोजित रणनीति खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकती है। विश्व व्यापार संगठन के सुधारों में सक्रिय रूप से शामिल होकर, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकास और समता के संतुलन में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

सिंधु संधि के चश्मे से भारत-पाक संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत ने सिंधु जल संधि (IWT) की समीक्षा और पुनर्वार्ता का आह्वान किया है और अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर इस 65 साल पुराने समझौते को निलंबित कर दिया है। जल बंटवारे का मुद्दा भारत-पाकिस्तान संबंधों में आतंकवाद और कश्मीर जैसे विषयों की तरह ही विवादास्पद होता जा रहा है। इस विषय पर ज़्यादातर चर्चाएँ तथ्यात्मक विश्लेषण के बजाय भावनाओं से प्रेरित रही हैं।

चाबी छीनना

- सिंधु जल संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली का 80% जल पाकिस्तान को आवंटित किया गया है, इस निर्णय की भारत में आलोचना हुई है।

- भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इस संधि को शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की दिशा में एक कदम माना, जबकि आलोचकों का तर्क है कि यह तुष्टिकरण का प्रतिनिधित्व करता है।

- दोनों देशों ने अलग-अलग दृष्टिकोण के कारण संधि पर असंतोष व्यक्त किया है।

- पाकिस्तान की कार्रवाइयां अक्सर उसके कश्मीर एजेंडे से जुड़े जल नियंत्रण के संबंध में असुरक्षा को दर्शाती हैं।

अतिरिक्त विवरण

- सिंधु जल संधि (IWT): यह संधि भारत को पूर्वी नदियों पर अधिकार प्रदान करती है, जबकि पश्चिमी नदियों के उपयोग को सीमित करती है। यह व्यवस्था विवाद का विषय रही है, क्योंकि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में भारतीय परियोजनाओं को चुनौती देने के लिए संधि के विवाद तंत्र का लाभ उठा रहा है।

- सिंधु जल संधि की स्थायी प्रकृति का श्रेय भारत की ऊपरी तटवर्ती राज्य के रूप में भूमिका को दिया जाता है, जिसका विपरीत स्थिति के विपरीत, पाकिस्तान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

- विशेषज्ञों का सुझाव है कि यदि पाकिस्तान ऊपरी तटवर्ती क्षेत्र होता, तो सिंधु जल संधि कई संकटों से नहीं बच पाती, जिनमें चार युद्ध और जारी शत्रुता शामिल हैं।

- सिंधु जल संधि के तहत अनुकूल शर्तों के बावजूद, पाकिस्तान किसी भी पुनर्वार्ता का विरोध कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि इससे उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है।

- भारत जम्मू-कश्मीर में जल परियोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता देता है, जिससे जल प्रवाह को बाधित किए बिना अपने अधिकारों का उपयोग करने की उसकी तत्परता का संकेत मिलता है।

- सिंधु जल संधि भारत-पाकिस्तान संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू बनी हुई है, जिसमें दोनों देशों को जल संसाधनों के संबंध में अपने हितों और असुरक्षाओं को सुलझाने की आवश्यकता है।

- चल रही चर्चाएं और संभावित पुनर्वार्ताएं व्यापक भू-राजनीतिक चिंताओं के बीच उनके द्विपक्षीय संबंधों को नया आकार दे सकती हैं।

दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, चीन की राज्य परिषद ने स्कारबोरो शोल, जिसे चीनी भाषा में हुआंगयान दाओ और फिलीपींस में बाजो दे मासिनलोक या पनाटाग शोल के नाम से जाना जाता है, में एक राष्ट्रीय प्रकृति आरक्षित क्षेत्र की स्थापना को मंज़ूरी दे दी है। इस निर्णय के क्षेत्रीय भू-राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेंगे।

चाबी छीनना

- स्कारबोरो शोल लुज़ोन (फिलीपींस) से लगभग 200 किमी और हैनान (चीन) से 800 किमी से अधिक दूर स्थित है।

- यह क्षेत्र निर्जन है, फिर भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, तथा महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों के निकट स्थित है, जहां से प्रतिवर्ष 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का व्यापार होता है।

- स्कारबोरो शोल में लैगून नौकाओं के लिए आश्रय प्रदान करता है, जबकि आसपास के जल में मछली भंडार प्रचुर मात्रा में है, जो ज़म्बालेस और पंगासिनन के स्थानीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है।

अतिरिक्त विवरण

- संप्रभुता का दावा: चीन और फिलीपींस दोनों ही स्कारबोरो शोल पर स्वामित्व का दावा करते हैं, जिसके कारण तनाव जारी है।

- 2016 मध्यस्थता निर्णय: हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने चीन के नौ-डैश लाइन दावे को अमान्य करार दिया और स्कारबोरो को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के तहत एक पारंपरिक मछली पकड़ने का मैदान माना। हालाँकि, चीन ने इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया है।

- फिलीपींस का पक्ष: फिलीपींस का तर्क है कि स्कारबोरो शोल उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में स्थित है, जिससे चीन की आरक्षित क्षेत्र घोषणा "अवैध और गैरकानूनी" हो जाती है।

- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया: अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों ने फिलीपींस के समर्थन में और विवादित जल क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए नौसैनिक गश्त और अभ्यास आयोजित किए हैं।

स्कारबोरो शोल की यह स्थिति दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विवादों की जटिलताओं को रेखांकित करती है, जिसमें ऐतिहासिक दावे, अंतर्राष्ट्रीय कानून और भू-राजनीतिक रणनीतियां शामिल हैं, जो क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करती हैं।

फ्रांस ने फिलिस्तीन को मान्यता दी: इजरायल और गाजा युद्ध पर इसके प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, फ्रांस ने ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय देशों के साथ मिलकर फ़िलिस्तीन को राज्य का दर्जा दिया। इस फ़ैसले की इज़राइल ने कड़ी आलोचना की है, क्योंकि वह इसे आतंकवाद के लिए एक इनाम मानता है।

चाबी छीनना

- फिलिस्तीन को मान्यता देने से राजनयिक संबंधों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन चल रहे गाजा संघर्ष पर इसका तत्काल प्रभाव बहुत कम होता है।

- फिलिस्तीन के लिए बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बावजूद इजरायल सैन्य अभियान जारी रखे हुए है।

- इजरायली कब्जे और परिभाषित क्षेत्र की कमी के कारण फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा विवादित बना हुआ है।

- भारत की फिलीस्तीनी राज्य के समर्थन के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है।

अतिरिक्त विवरण

- फ़िलिस्तीन को मान्यता मिलने का असर: फ़िलिस्तीनी राज्य की बढ़ती मान्यता से इज़राइल पर कूटनीतिक दबाव तो बढ़ रहा है, लेकिन गाज़ा की मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। इज़राइल का आक्रमण जारी है, जबकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि बंधकों की रिहाई के बावजूद युद्ध जारी रहेगा।

- अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता: जहाँ कुछ यूरोपीय देश इज़राइल को सैन्य निर्यात सीमित कर रहे हैं, वहीं अमेरिका ने हाल ही में 6.4 अरब डॉलर के हथियारों की बिक्री को मंज़ूरी देकर अपना समर्थन दोहराया है। जर्मनी भी अमेरिका के साथ मिलकर इज़राइल के रक्षा आयात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इज़राइल के 90% से ज़्यादा रक्षा आयात की आपूर्ति करता है।

- राज्य का दर्जा पाने के मानदंड: 1933 के मोंटेवीडियो कन्वेंशन के अनुसार, राज्य का दर्जा पाने के लिए एक निश्चित क्षेत्र, एक स्थायी आबादी, एक सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्षमता आवश्यक है। इज़राइली कब्जे के कारण फ़िलिस्तीन इन मानदंडों को पूरा करने में संघर्ष कर रहा है।

- क्षेत्रीय स्थिति: पश्चिमी तट, पूर्वी येरुशलम और गाजा सहित फिलिस्तीनी क्षेत्र बड़े पैमाने पर इजरायल द्वारा नियंत्रित हैं, जिससे संप्रभुता की संभावना जटिल हो जाती है।

- जनसंख्या प्रभाव: वर्तमान गाजा युद्ध के कारण जान-माल का भारी नुकसान हुआ है, अनुमानतः 65,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है तथा व्यापक अकाल पड़ा है, जिससे जनसंख्या के अस्तित्व पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

- शासन संबंधी मुद्दे: फिलिस्तीनी प्राधिकरण पश्चिमी तट के सीमित क्षेत्रों पर शासन करता है, जबकि हमास गाजा पर नियंत्रण रखता है, जिसके कारण शासन में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं और सुधार की मांग की जाती है।

- अंतर्राष्ट्रीय मान्यता: यद्यपि फिलिस्तीन को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो गई है, फिर भी भूमि और शासन पर प्रभावी नियंत्रण अभी भी खतरे में है, जिससे उसकी कूटनीतिक भागीदारी लॉबिंग प्रयासों तक ही सीमित रह गई है।

- इजरायल की प्रतिक्रिया: फिलिस्तीन की बढ़ती वैश्विक मान्यता की प्रतिक्रिया में, इजरायल ने सैन्य अभियान तेज कर दिए हैं, तथा नेतन्याहू ने जोर देकर कहा है कि फिलिस्तीनी राज्य "कभी स्थापित नहीं होगा।"

- भारत का समर्थन: भारत ने फिलिस्तीन के प्रति निरंतर समर्थन प्रदर्शित किया है, 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) को मान्यता देने वाला भारत पहला गैर-अरब देश रहा है तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी स्थिति का समर्थन किया है।

- नीतिगत दृष्टिकोण: भारत वार्ता के माध्यम से दो-राज्य समाधान की वकालत करता है, जिसका लक्ष्य इजरायल के साथ-साथ एक संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य बनाना है, जिसकी राजधानी पूर्वी येरुशलम हो, तथा जो 1967 से पूर्व की सीमाओं पर आधारित हो।

निष्कर्षतः , जबकि फ्रांस और अन्य राष्ट्रों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देना नैतिक समर्थन का संकेत देता है, चल रहे गाजा युद्ध और शांतिपूर्ण समाधान की खोज के लिए इसके व्यावहारिक निहितार्थ सीमित हैं, विशेष रूप से वर्तमान भू-राजनीतिक गतिशीलता को देखते हुए।

भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए) - एक रणनीतिक छलांग

चर्चा में क्यों?

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बीच हाल ही में हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) पर हस्ताक्षर, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं, उन्नत यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत का पहला व्यापक व्यापार समझौता है। यह समझौता भारत की वैश्विक व्यापार कूटनीति में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।

चाबी छीनना

- 15 वर्षों में लगभग 100 बिलियन डॉलर का निवेश, जिसका उद्देश्य भारत में 1 मिलियन तक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है।

- 92.2% टैरिफ लाइनों पर टैरिफ को समाप्त या कम किया जाएगा, जिससे मूल्य के आधार पर भारत के 99.6% निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा।

- कपड़ा, रत्न एवं आभूषण, जैविक रसायन और औद्योगिक सामान जैसे प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा।

- विभिन्न सेवा क्षेत्रों में ईएफटीए की प्रतिबद्धता, अनेक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना।

अतिरिक्त विवरण

- निवेश और रोजगार सृजन: EFTA की 100 बिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता, दीर्घकालिक निवेश गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण को बढ़ाएगी।

- बाजार पहुंच: यह समझौता सभी गैर-कृषि उत्पादों के लिए शुल्क-मुक्त व्यवस्था प्रदान करेगा, जिससे कई क्षेत्रों को लाभ होगा।

- रणनीतिक सहयोग: सटीक इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा में ईएफटीए की ताकत भारत की तकनीकी जरूरतों के अनुरूप है।

- जलवायु लक्ष्य: टीईपीए 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के भारत के लक्ष्य का समर्थन करता है, तथा यूरोपीय हरित वित्त और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करता है।

- परमाणु ऊर्जा क्षमता: भारत के महत्वपूर्ण थोरियम भंडार सुरक्षित और स्वच्छ थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा विकसित करने के अवसर प्रस्तुत करते हैं।

निष्कर्षतः , TEPA एक मात्र व्यापार समझौते से कहीं आगे बढ़कर है; यह व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और स्थिरता को समाहित करते हुए एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करता है। भारत के जनसांख्यिकीय लाभों के साथ-साथ यूरोपीय विशेषज्ञता और पूंजी का लाभ उठाकर, TEPA वैश्विक सहयोग के लिए एक नया मानक स्थापित करता है और एक अधिक ऊर्जा-सुरक्षित, नवाचार-संचालित और जलवायु-प्रतिरोधी भारत का मार्ग प्रशस्त करता है।

ग्रिगर के जवाब, न कि अनुमान, ईरान की कार्रवाइयों को आकार दें

चर्चा में क्यों?

परमाणु मुद्दा वैश्विक भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में फिर से उभरा है, खासकर जून 2025 में ईरान के फोर्डो परमाणु स्थल पर अमेरिकी हमलों के बाद। 2015 के परमाणु समझौते के ईरान द्वारा उल्लंघन के जवाब में, E3 देशों (ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी) ने "स्नैपबैक" खंड लागू किया, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र के कड़े प्रतिबंध फिर से लागू हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के कर्मचारियों के ईरान से वापस लौटने से स्थिति और बिगड़ गई है, जिससे सत्यापित जानकारी का अभाव पैदा हो गया है। इस संदर्भ में, यह आवश्यक है कि कूटनीति अटकलों के बजाय सत्यापन पर आधारित हो।

चाबी छीनना

- स्नैपबैक क्लॉज को 2015 के बाद पहली बार लागू किया गया है, जिससे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के नए सिरे से लागू होने की संभावना बढ़ गई है।

- आईएईए सत्यापन के अभाव के कारण विश्वसनीय जानकारी का अभाव हो गया है, जिससे वैश्विक बाजारों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जोखिम बढ़ गया है।

- उभरते संकट के बीच भारत को तेल आपूर्ति और पश्चिम एशिया में अपने नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतिरिक्त विवरण

- आईएईए सत्यापन का महत्व: आईएईए द्वारा प्राप्त पहुंच से अटकलों के स्थान पर तथ्यात्मक डेटा उपलब्ध हो जाता है, जिससे कूटनीतिक वार्ता के लिए आधार तैयार होता है।

- बाजार स्थिरता: यूक्रेन में संघर्ष क्षेत्रों में IAEA की निगरानी से बाजारों को स्थिर करने में मदद मिली है; ईरान में इसी तरह के उपायों से अस्थिरता कम हो सकती है।

- ईरान की संप्रभुता संबंधी चिंताएं: ईरान का मानना है कि IAEA के निरीक्षण से उसकी संप्रभुता को खतरा है और इससे सैन्य हमले हो सकते हैं, क्योंकि IAEA के खुलासे के बाद पहले भी हमले हुए हैं।

- एनपीटी से हटने के जोखिम: यदि ईरान परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) से हटता है, तो इससे आईएईए के निरीक्षण का कानूनी अधिकार समाप्त हो जाएगा, जिससे संभावित सैन्य वृद्धि और वैश्विक अस्थिरता पैदा हो सकती है।

ईरान की परमाणु स्थिति वैश्विक परमाणु अप्रसार और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक निर्णायक क्षण का प्रतिनिधित्व करती है। इसके लिए केवल अटकलों के बजाय विश्वसनीय सत्यापन, सुनियोजित संवाद और सतत कूटनीति की आवश्यकता है। भारत के लिए, इसके निहितार्थ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सिद्धांतों से आगे बढ़कर ऊर्जा सुरक्षा, अपने प्रवासी समुदाय की सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति को भी प्रभावित करते हैं। बहुपक्षीय मंचों पर अपनी विश्वसनीयता और तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाकर, भारत एक रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। वर्तमान संकट इस बात की परीक्षा है कि क्या वैश्विक शक्तियाँ तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए एकतरफा कार्रवाइयों और प्रतिस्पर्धी हितों के बजाय सामूहिक सुरक्षा को प्राथमिकता दे सकती हैं।

भारत-चीन सीमा विवाद: वास्तविक नियंत्रण रेखा को परिभाषित करने में चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

1993 से दशकों की चर्चाओं और समझौतों के बावजूद भारत-चीन सीमा विवाद अनसुलझा रहा है, विशेष रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की परिभाषा के संबंध में, जो दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाता रहा है।

चाबी छीनना

- भारत-चीन सीमा विवाद एशिया के सबसे जटिल क्षेत्रीय विवादों में से एक है।

- वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) को परिभाषित करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप बार-बार टकराव हुआ है, जिससे मुद्दे की जटिलताएं उजागर हुई हैं।

- ऐतिहासिक वार्ताएं और समझौते स्पष्ट समाधान लाने में विफल रहे हैं।

अतिरिक्त विवरण

- प्रारंभिक प्रयास: 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बीजिंग यात्रा के बाद सीमा वार्ता में तेजी आई, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया।

- सीमा शांति एवं स्थिरता समझौता (बीपीटीए): प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव की यात्रा के दौरान सितंबर 1993 में हस्ताक्षरित इस समझौते में शांतिपूर्ण परामर्श और बल प्रयोग न करने पर जोर दिया गया था।

- 1996 समझौता: इस समझौते ने सैन्य विश्वास-निर्माण उपायों की शुरुआत की, लेकिन एलएसी की आपसी समझ हासिल करने में विफलता को उजागर किया।

- 2000 और 2002 के बीच मानचित्रों के आदान-प्रदान के माध्यम से वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्पष्ट करने के प्रयास विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप देपसांग और पैंगोंग त्सो जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विवाद जारी रहा।

- वर्तमान संरचनात्मक समस्या, दोनों देशों की रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भूमि देने की अनिच्छा से उत्पन्न हुई है, जो चीन के बुनियादी ढांचे के लाभ के कारण और भी बढ़ गई है।

1993 और 1996 के समझौतों ने अस्थायी रूप से तनाव कम तो किया, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) को परिभाषित करने में लगातार असमर्थता ने सीमा पर स्थिति को अस्थिर बनाए रखा है। दोनों देशों ने तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए तंत्र विकसित किए हैं, फिर भी सीमा को अंतिम रूप देने के लिए राजनीतिक संकल्प की कमी शांति प्रयासों को जटिल बना रही है। बार-बार होने वाले गतिरोध इस बात पर ज़ोर देते हैं कि या तो वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) को स्पष्ट किया जाए या गश्ती टकरावों को संघर्ष में बदलने से रोकने के लिए कड़े उपाय लागू किए जाएँ।

H-1B $100,000 प्रवेश शुल्क की व्याख्या: भुगतानकर्ता, छूट और अस्पष्ट क्षेत्र

चर्चा में क्यों?

व्हाइट हाउस ने एच-1बी वीज़ा धारकों के लिए 21 सितंबर, 2025 से प्रभावी, $100,000 के नए प्रवेश शुल्क की घोषणा की है । इस फैसले ने, खासकर भारतीय तकनीकी कर्मचारियों और छात्रों के बीच, चिंताएँ बढ़ा दी हैं, जो एच-1बी वीज़ा उपयोगकर्ताओं के सबसे बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह शुल्क केवल अमेरिका में नए प्रवेश करने वालों के लिए है, जबकि वर्तमान में देश में रहने वाले और अपनी स्थिति बढ़ा रहे या बदल रहे लोगों को इससे छूट दी गई है।

चाबी छीनना

- अमेरिका के बाहर काम करने वाले सभी एच-1बी आवेदनों के लिए 100,000 डॉलर का शुल्क अनिवार्य है।

- नए H-1B आवेदनों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु नियोक्ताओं को यह शुल्क अग्रिम रूप से देना होगा।

- राष्ट्रीय हित के आधार पर होमलैंड सुरक्षा सचिव द्वारा छूट दी जा सकती है।

- इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि कौन से क्षेत्र शुल्क छूट के लिए पात्र होंगे।

अतिरिक्त विवरण

- कार्यान्वयन तिथि: शुल्क आवश्यकता 21 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

- छूट: वर्तमान वीज़ा धारकों को अपनी स्थिति बढ़ाने या बदलने के लिए शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है।

- संभावित विस्तार पर विचार करने के लिए 12 महीने बाद इस उपाय की समीक्षा की जाएगी ।

- क्षेत्रों पर प्रभाव: स्वास्थ्य सेवा, रक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी जैसे ऐतिहासिक रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को छूट मिल सकती है, लेकिन विवरण अभी अस्पष्ट है।

- विश्वविद्यालयों और गैर-लाभकारी संगठनों को, जो आमतौर पर एच-1बी नियमों के तहत सीमा से मुक्त होते हैं, इस नई शुल्क संरचना के तहत अपनी स्थिति के संबंध में अस्पष्टता का सामना करना पड़ रहा है।

- इस नए प्रवेश शुल्क ने अमेरिकी आव्रजन राजनीति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है, जो लगातार विवादास्पद होती जा रही है। आव्रजन के मुद्दे पर मतदाताओं की चिंता 2012 में 2.1% से बढ़कर 2024 में 14.6% हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर आव्रजन को अमेरिकी नौकरियों के लिए एक खतरे के रूप में पेश करते रहे हैं, और अब यह बात एच-1बी कार्यक्रम के माध्यम से कुशल प्रवासन तक भी फैल गई है।

- आलोचकों का तर्क है कि एच-1बी कार्यक्रम का उपयोग शीर्ष प्रतिभाओं के बजाय कम खर्चीले श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए किया जाता है, जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2023 में भारतीय आवेदकों के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत को आईटी नौकरियों के लिए अमेरिकी औसत से कम वेतन मिला।

- इसके विपरीत, उद्योग जगत के नेताओं का कहना है कि एच-1बी वीजा STEM क्षेत्रों में कौशल अंतर को पाटने के लिए महत्वपूर्ण है, तथा वे अमेरिका तथा भारत और चीन जैसे देशों के बीच STEM स्नातकों में असमानता पर जोर देते हैं।

- एच-1बी प्रणाली के सबसे बड़े उपयोगकर्ता के रूप में, भारत को इस नए शुल्क के कारण भारी व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है, जिससे युवा स्नातकों के लिए मार्ग प्रभावित होंगे और संभावित रूप से विदेश में काम करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी।

- प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों और परामर्श कंपनियों को लागत में उल्लेखनीय वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है, जिससे भविष्य में उनकी भर्ती क्षमता में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंधों में छूट वापस ली

चर्चा में क्यों?

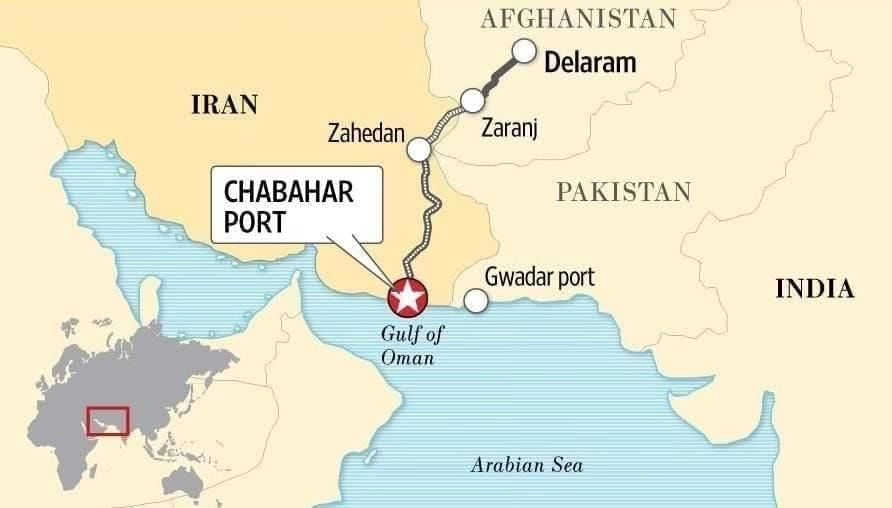

अमेरिका ने 2018 में भारत को अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह का उपयोग करने की अनुमति देने वाली छूट को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय 10 दिनों के भीतर जारी किए गए निरसन नोटिस के साथ लागू किया गया है।

चाबी छीनना

- चाबहार बंदरगाह इस क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक परिसंपत्ति है।

- छूट रद्द होने से अफगानिस्तान में भारत के आर्थिक हितों के लिए चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं।

- इस कदम से भारत, अमेरिका और ईरान के बीच राजनयिक संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है।

अतिरिक्त विवरण

- चाबहार बंदरगाह: ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में, ओमान की खाड़ी में, होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित एक गहरे पानी का बंदरगाह। यह हिंद महासागर तक सीधी पहुँच वाला एकमात्र ईरानी बंदरगाह होने के कारण उल्लेखनीय है।

- दूरी: चाबहार गुजरात के कांडला बंदरगाह से 550 समुद्री मील और मुंबई से 786 समुद्री मील दूर है।

- संरचना: बंदरगाह में दो टर्मिनल हैं: शाहिद बेहेश्टी और शाहिद कलंतरी।

- सामरिक महत्व: अफगानिस्तान से इसकी निकटता और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) पर इसकी स्थिति, एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र के रूप में इसकी क्षमता को बढ़ाती है, जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से और आगे रूस के माध्यम से उत्तरी यूरोप से जोड़ता है।

अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों में छूट रद्द करने से चाबहार बंदरगाह में भारत का अनुमानित ₹200 करोड़ का निवेश ख़तरे में पड़ सकता है और भविष्य की विकास परियोजनाएँ बाधित हो सकती हैं। इससे अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की एकमात्र सीधी समुद्री पहुँच भी कट सकती है, जिससे पाकिस्तान में चीन के ग्वादर बंदरगाह के मुक़ाबले उसकी रणनीतिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है। इसके अलावा, यह स्थिति भारत और उसके रणनीतिक साझेदार ईरान के साथ-साथ, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी कूटनीतिक तनाव पैदा कर सकती है।

ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी

चर्चा में क्यों?

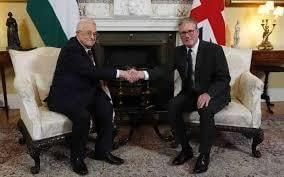

22 सितंबर, 2025 को, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने औपचारिक रूप से फ़िलिस्तीन को एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी। यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम पश्चिमी विदेश नीति, विशेष रूप से जी-7 देशों के बीच, एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। यह गाजा में लगभग दो वर्षों से चल रहे संघर्ष के बाद हुआ है, जो 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के बाद और बढ़ गया। हालाँकि फ़िलिस्तीनियों ने इस कदम का जश्न मनाया है, लेकिन इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे "आतंकवाद के लिए एक बेतुका इनाम" बताते हुए इसकी निंदा की है।

चाबी छीनना

- यह मान्यता जी-7 देशों द्वारा आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता देने का पहला उदाहरण है, जो इजरायल के लिए लंबे समय से चले आ रहे पश्चिमी समर्थन से अलग है।

- यह नीति में एक बड़े बदलाव को उजागर करता है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने पहले दो-राज्य समाधान पर बातचीत होने तक मान्यता को स्थगित कर दिया था।

- यह निर्णय गाजा में जारी हिंसा और शांति की तात्कालिक आवश्यकता से प्रभावित है।

- इस क्षेत्र में अपनी ऐतिहासिक भूमिका, विशेषकर 1917 के बाल्फोर घोषणापत्र के कारण ब्रिटेन पर "विशेष जिम्मेदारी" है।

अतिरिक्त विवरण

- शांति की आशा को पुनर्जीवित करना: ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री कीर स्टारमर सहित अन्य नेता इस मान्यता को दो-राज्य समाधान चर्चाओं को पुनर्जीवित करने के साधन के रूप में देखते हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय दबाव: गाजा में मानवीय मुद्दों के संबंध में जवाबदेही की बढ़ती मांग ने इन सरकारों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है।

- यूरोप के साथ संरेखण: पुर्तगाल द्वारा मान्यता की घोषणा तथा फ्रांस से अपेक्षित समर्थन, एक संयुक्त यूरोपीय मोर्चे को दर्शाता है।

- इजरायल की प्रतिक्रिया: नेतन्याहू ने कड़ा विरोध व्यक्त करते हुए दावा किया है कि मान्यता इजरायल के अस्तित्व को कमजोर करती है तथा इसे आतंकवाद के लिए पुरस्कार के रूप में प्रस्तुत किया है।

- ऐतिहासिक संदर्भ: बाल्फोर घोषणा की विरासत और शांति वार्ता में जारी गतिरोध वर्तमान गतिशीलता को प्रभावित करते हैं।

- भू-राजनीतिक निहितार्थ: यह बदलाव अमेरिकी नीतियों और उसके सहयोगियों के बीच विभाजन पैदा कर सकता है, न्याय और उपनिवेशवाद के उन्मूलन पर विकासशील देशों के विचारों को प्रभावित कर सकता है, तथा क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा द्वारा फ़िलिस्तीन को मान्यता देना महज़ प्रतीकात्मकता से कहीं आगे बढ़कर है; इससे अन्य पश्चिमी देशों में भी इसी तरह की मान्यता की लहर चल सकती है। इससे द्वि-राष्ट्र समाधान की उम्मीदें तो जगी हैं, लेकिन इससे इज़राइल और अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने का भी ख़तरा है।

सऊदी-पाकिस्तान समझौते ने भारत की रणनीतिक सोच को उलट दिया

चर्चा में क्यों?

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में हुए सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौते के दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव होंगे, विशेष रूप से भारत की रणनीतिक गणनाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

चाबी छीनना

- समझौते में एक धारा शामिल है जो एक पक्ष के विरुद्ध आक्रमण को दोनों पक्षों पर आक्रमण मानती है, जो सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धताओं की याद दिलाती है।

- यह घटनाक्रम भारत के कूटनीतिक प्रयासों में उसकी कमजोरियों तथा पश्चिम एशिया में उसके संबंधों की जटिलताओं को उजागर करता है।

- इस्लामाबाद के साथ रियाद के नए संबंध क्षेत्रीय गठबंधनों में बदलाव का संकेत देते हैं, विशेष रूप से हाल के सैन्य टकरावों और बदलती वैश्विक गतिशीलता के संदर्भ में।

अतिरिक्त विवरण

- समझौते का संदर्भ: यह समझौता अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सामने आया है , जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है, जिसके कारण भारत की सैन्य और कूटनीतिक प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं।

- सऊदी-पाकिस्तान संबंध: ऐतिहासिक रूप से, सऊदी अरब सैन्य सहायता के लिए पाकिस्तान पर निर्भर रहा है; हालाँकि, इस संबंध को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि 2015 में यमन में सऊदी अभियानों के लिए पाकिस्तान द्वारा सैनिक भेजने से इनकार करना।

- वर्तमान समझौता रियाद द्वारा रणनीतिक पुनर्संतुलन का संकेत देता है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक स्वायत्तता की इच्छा और अपने गठबंधनों के पुनर्मूल्यांकन को दर्शाता है।

- यह समझौता इस बात को भी दर्शाता है कि क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव के बावजूद पाकिस्तान और अरब देशों के बीच वैचारिक और सैन्य संबंध हैं।

निष्कर्षतः, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच यह समझौता न केवल इस्लामाबाद की स्थिति को मज़बूत करता है, बल्कि भारत के लिए तेज़ी से बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में अपने रणनीतिक दृष्टिकोणों को बदलने की आवश्यकता की एक महत्वपूर्ण याद भी दिलाता है। सक्रिय रूप से शामिल न होने पर भारत वैश्विक जटिलताओं से निपटने में माहिर प्रतिद्वंद्वियों के सामने अपनी ज़मीन खो सकता है।

बहुध्रुवीय विश्व में भारत की सामरिक स्वायत्तता

चर्चा में क्यों?

भारत की सामरिक स्वायत्तता से जुड़ी चर्चाएँ तेज़ी से बहुध्रुवीय होती दुनिया में, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में, अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाने के साथ-साथ प्रमुखता से उभर रही हैं। दक्षिण चीन सागर जैसे क्षेत्रों में चल रहे क्षेत्रीय विवादों और बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य से यह प्रासंगिकता और भी स्पष्ट हो जाती है।

चाबी छीनना

- दक्षिण चीन सागर में भारत का रुख यूएनसीएलओएस के तहत नौवहन की स्वतंत्रता की वकालत करके सामरिक स्वायत्तता पर जोर देता है।

- चीन के साथ द्विपक्षीय तनावों में सीमा पर झड़पें और विवादित जल क्षेत्र में तेल अन्वेषण से संबंधित विवाद शामिल हैं।

- भारत क्वाड जैसे गठबंधनों के माध्यम से संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है, जबकि ब्रिक्स और एससीओ के माध्यम से सहयोग करता है।

अतिरिक्त विवरण

- ऐतिहासिक संदर्भ: भारत की सामरिक स्वायत्तता उसके औपनिवेशिक अतीत से उभरी और नेहरू के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौरान संस्थागत हुई।

- सामरिक स्वायत्तता का विकास: अवधारणा गुटनिरपेक्षता से बहु-गठबंधन के सिद्धांत में परिवर्तित हो गई है, जो बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करती है।

- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका: रक्षा सहयोग और क्वाड जैसी संयुक्त पहलों के माध्यम से साझेदारी गहरी हुई है, हालांकि रूस के साथ व्यापार और संबंधों के संबंध में घर्षण बिंदु बने हुए हैं।

- चीन के साथ संबंध: सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद, चीन एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार बना हुआ है, जिससे भारत को अपनी सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत-प्रशांत संबंधों को गहरा करने के लिए प्रेरणा मिल रही है।

- रूस के साथ संबंध: भारत रूस के साथ ऐतिहासिक रक्षा संबंध बनाए रखता है तथा अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद सहयोग जारी रखता है।

- वैश्विक दक्षिण संदर्भ: भारत ने वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में अपनी भूमिका पर जोर दिया है, तथा व्यावहारिकता पर जोर देते हुए अपने संबंधों को संतुलित किया है।

- तकनीकी आयाम: भारत को राजनीतिक ध्रुवीकरण और आर्थिक कमजोरियों जैसी आंतरिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण साइबर सुरक्षा और डेटा संप्रभुता जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक हो गया है।

निष्कर्षतः, भारत की सामरिक स्वायत्तता की विशेषता विदेश नीति में स्वतंत्रता बनाए रखने, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक गठबंधनों की जटिलताओं से निपटने की उसकी क्षमता है। इस सिद्धांत का विकास बहुध्रुवीय विश्व में भारत के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता को दर्शाता है।

अमेरिका एमटीसीआर निर्यात नियंत्रण नीतियों को अद्यतन करेगा

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका 1987 मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) की पुनर्व्याख्या करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य मित्र राष्ट्रों को एमक्यू-9 रीपर जैसे भारी हमलावर ड्रोनों का निर्यात बढ़ाना है।

चाबी छीनना

- एमटीसीआर की स्थापना जी-7 देशों द्वारा मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकने के लिए की गई थी।

- अमेरिका बड़े मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) को मिसाइल प्रणालियों के बजाय "विमान" के रूप में वर्गीकृत करने की योजना बना रहा है।

- इस पुनर्व्याख्या का उद्देश्य अमेरिका को वैश्विक स्तर पर अग्रणी ड्रोन आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करना है।

अतिरिक्त विवरण

- मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर): जी-7 देशों (कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका) द्वारा 1987 में स्थापित, एमटीसीआर का उद्देश्य उन मिसाइलों और यूएवी के प्रसार को रोकना है जो परमाणु, रासायनिक या जैविक हथियार ले जा सकते हैं।

- सदस्यता: वर्तमान में 35 देश MTCR के सदस्य हैं, भारत 2016 में इसमें शामिल हुआ।

- श्रेणियाँ:

- श्रेणी I वस्तुएं: 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड और 300 किमी से अधिक रेंज वाली पूर्ण मिसाइल/यूएवी प्रणालियां, साथ ही प्रमुख उप-प्रणालियां और उत्पादन सुविधाएं (निर्यात अस्वीकृत माना जाएगा)।

- श्रेणी II की वस्तुएं: कम संवेदनशील या दोहरे उपयोग वाले घटक/प्रौद्योगिकियां, जहां निर्यात सख्त लाइसेंसिंग के तहत राष्ट्रीय विवेक के अधीन है।

- इस नीति परिवर्तन से सऊदी अरब और भारत जैसे देशों को भारी हमलावर ड्रोनों की विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) की अनुमति मिल जाएगी, साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता, अंतिम उपयोग निगरानी, प्रौद्योगिकी सुरक्षा और मानवाधिकार अनुपालन पर अमेरिकी निगरानी भी सुनिश्चित होगी।

- इस कदम से संयुक्त उद्यमों और प्रौद्योगिकी साझेदारी के लिए बाधाओं को कम करके भारत-अमेरिका अंतरिक्ष और रक्षा सहयोग को बढ़ाने की भी उम्मीद है।

एमटीसीआर की यह पुनर्व्याख्या अमेरिकी निर्यात नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है, जो वैश्विक ड्रोन बाजार में बढ़त बनाए रखने में इसके रणनीतिक हितों को प्रतिबिंबित करती है।

भारत-यूरोप ऊर्जा गतिशीलता: रूसी कच्चे उत्पादों पर यूरोपीय संघ के आगामी प्रतिबंध के बीच यूरोप को भारत का बढ़ता डीजल निर्यात

चर्चा में क्यों?

यूरोपीय संघ (ईयू) 21 जनवरी, 2026 से रूसी कच्चे तेल से परिष्कृत ईंधन के आयात पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। इस प्रतिबंध की आशंका के मद्देनज़र, यूरोप वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादों, विशेष रूप से डीज़ल का भंडारण कर रहा है। इस दौरान, भारत यूरोप को पेट्रोलियम उत्पादों का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है, जिससे भारत और यूरोप के बीच ऊर्जा गतिशीलता में बदलाव आया है।

चाबी छीनना

- यूरोपीय संघ द्वारा रूसी कच्चे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने से वैकल्पिक उत्पादों की मांग बढ़ेगी, जिसमें भारत एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में आगे आएगा।

- यूरोप को भारत के पेट्रोलियम निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो भारतीय परिष्कृत ईंधन पर यूरोप की बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।

अतिरिक्त विवरण

- यूरोप को भारत का पेट्रोलियम निर्यात: पेट्रोलियम उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जो विदेशी मुद्रा अर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अप्रैल से जनवरी 2024 की अवधि में, यूरोप को निर्यात 18.4 बिलियन डॉलर का था , जिसमें निर्यात मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

- निर्यात वृद्धि: जुलाई 2024 में निर्यात 26% बढ़कर 266,000 बैरल प्रति दिन (बीपीडी) हो गया। निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में डीज़ल (238,000 बीपीडी) और विमानन ईंधन (81,000 बीपीडी) शामिल हैं।

- ऐतिहासिक वृद्धि: 2018-19 और 2023-24 के बीच, यूरोप को भारत का पेट्रोलियम निर्यात मात्रा में 253,000% से अधिक और मूल्य में लगभग 250% बढ़ा।

- वैश्विक संदर्भ: वैश्विक स्तर पर प्रमुख पेट्रोलियम निर्यातकों में सऊदी अरब (16.2%), रूस (9.14%), और कनाडा (8.48%) शामिल हैं, जबकि भारत ने परिष्कृत उत्पाद निर्यात में खुद को एक उभरते हुए देश के रूप में स्थापित किया है।

- निर्यात के प्रकार: भारत विभिन्न कच्चे तेल व्युत्पन्नों जैसे डीजल, गैसोलीन, नेफ्था, केरोसीन, के साथ-साथ विमानन टरबाइन ईंधन और पेट्रोकेमिकल्स जैसे परिष्कृत उत्पादों का निर्यात करता है।

- सामरिक महत्व: यूरोप में ऊर्जा की निरंतर मांग तथा भारत की उन्नत रिफाइनिंग क्षमताएं पारस्परिक लाभ प्रदान करती हैं, जिससे एक विश्वसनीय वैश्विक ऊर्जा आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होती है।

पेट्रोलियम उत्पादों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह रूसी कच्चे तेल से दूरी बना रहा है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए, भारत को अपने वैश्विक ऊर्जा व्यापार को मज़बूत करने और बाज़ार विविधीकरण तथा कूटनीतिक जुड़ाव के ज़रिए 2026 के यूरोपीय संघ प्रतिबंध जैसे नीतिगत बदलावों के लिए तैयारी करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

साइबेरिया 2 पाइपलाइन की शक्ति

चर्चा में क्यों?

रूस ने हाल ही में पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन के निर्माण के लिए चीन के साथ एक "कानूनी रूप से बाध्यकारी" समझौते की घोषणा की है। यह घटनाक्रम पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच रूस और चीन के बीच मजबूत होते संबंधों को रेखांकित करता है।

चाबी छीनना

- पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य रूस और चीन के बीच ऊर्जा सहयोग को बढ़ाना है।

- यह परियोजना पश्चिमी प्रभाव और प्रतिबंधों का मुकाबला करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

साइबेरिया पाइपलाइनों की शक्ति क्या है?

- साइबेरिया की शक्ति 1:

- पूर्वी साइबेरिया से उत्तरी चीन तक चालू पाइपलाइन।

- वाणिज्यिक निर्यात दिसंबर 2019 में शुरू हुआ।

- विशेष विवरण:

- लंबाई: 5,100 किमी से अधिक (रूस में 3,968 किमी).

- व्यास: 1,420 मिमी.

- क्षमता: 61 बीसीएम/वर्ष (38 बीसीएम चीन से अनुबंधित)।

- इसे -62°C तक के न्यूनतम तापमान को सहन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तथा इसका निर्माण 2.25 मिलियन टन स्टील से किया गया है।

- गैस स्रोत एवं मार्ग:

- चायंदा क्षेत्र (याकुटिया) और बाद में कोविक्टा क्षेत्र से आपूर्ति।

- गैस अमूर गैस प्रसंस्करण संयंत्र से होकर गुजरती है।

- अमूर नदी के नीचे से दो सुरंगें चीन में प्रवेश करती हैं, जो हेइहे-शंघाई पाइपलाइन से जुड़ती हैं।

- समयरेखा:

- निर्माण कार्य 2014 में शुरू हुआ और 2025 तक 38 बीसीएम की पूर्ण आपूर्ति के साथ पूरा होने की उम्मीद है।

- साइबेरिया की शक्ति 2:

- यमल और पश्चिमी साइबेरिया के क्षेत्रों से मंगोलिया (सोयुज वोस्तोक खंड) के माध्यम से चीन को 50 बीसीएम/वर्ष निर्यात करने वाली 2,600 किलोमीटर लम्बी पाइपलाइन की योजना बनाई गई है।

- स्थिति: गज़प्रोम-सीएनपीसी ने एक बाध्यकारी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; हालाँकि, मूल्य निर्धारण, वित्तपोषण और समय-सीमा पर अभी भी बातचीत चल रही है। 2030 तक आपूर्ति शुरू हो सकती है।

भू-राजनीतिक महत्व

- राजनीतिक प्रतीकवाद:

- यह परियोजना रूस और चीन के बीच बढ़ती साझेदारी का प्रतीक है, जो पश्चिमी एलएनजी आपूर्ति से दूर जाने तथा प्रतिबंधों के प्रति अवज्ञा को दर्शाती है।

- रणनीतिक प्रदर्शन:

- विश्लेषकों ने इस परियोजना को राजनीतिक नाटक बताया है, जो रूस की चीन पर बढ़ती निर्भरता को उजागर करता है, साथ ही चीन को अधिक रणनीतिक लाभ प्रदान करता है।

यह पाइपलाइन पहल न केवल ऊर्जा सहयोग का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक पैंतरेबाजी भी है।

भूटान के लिए कोकराझार-गेलेफू और बनारहाट-सामत्से रेलवे लाइन

चर्चा में क्यों?

भारत और भूटान ने कोकराझार-गेलेफू (69 किमी, असम-भूटान) और बनारहाट-समत्से (20 किमी, पश्चिम बंगाल-भूटान) को जोड़ने वाले अपने पहले रेल संपर्क का उद्घाटन किया है। यह पहल दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

चाबी छीनना

- मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा के दौरान रेलवे संपर्क के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और 2025 में इन्हें औपचारिक रूप दिया गया।

- कोकराझार-गेलेफू लाइन में 6 स्टेशन शामिल हैं और इसे वंदे भारत ट्रेनों के लिए डिज़ाइन किया गया है , तथा इसके पूरा होने का अनुमानित समय 4 वर्ष है।

- बानरहाट-समत्से लाइन में 2 स्टेशन और विभिन्न बुनियादी ढांचे जैसे पुल और अंडरपास शामिल हैं, और इसका निर्माण कार्य 3 वर्षों में पूरा होगा।

- दोनों रेलवे लाइनें पूरी तरह से विद्युतीकृत होंगी, जिससे भूटान को भारत के व्यापक रेलवे नेटवर्क तक सीधी पहुंच प्राप्त होगी।

अतिरिक्त विवरण

- द्विपक्षीय संबंध: यह परियोजना भूटान के साथ संबंधों को मजबूत करती है, जो भारत का निकटतम पड़ोसी है और भारतीय विकास सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।

- सामरिक सुरक्षा: रेलवे लाइनें क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाती हैं और दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रति संतुलन का काम करती हैं।

- आर्थिक एकीकरण: भूटान के व्यापार को बढ़ावा देता है (जिसका 80% व्यापार भारत के साथ है), जल विद्युत निर्यात को बढ़ावा देता है, तथा औद्योगिक विकास में सहायता करता है।

- पर्यटन एवं संस्कृति: लोगों के बीच बेहतर आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, विशेष रूप से गेलेफू के माइंडफुलनेस सिटी को समत्से के औद्योगिक केंद्र से जोड़ना।

- एक्ट ईस्ट नीति: यह पहल पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सीमा पार बुनियादी ढांचे के माध्यम से भारत की नीति को आगे बढ़ाती है।

- रेल कूटनीति: भारतीय रेलवे को इस क्षेत्र में संपर्क और कूटनीति के रणनीतिक प्रवर्तक के रूप में स्थापित करना।

इन रेलवे लाइनों के शुरू होने से न केवल परिवहन और व्यापार में वृद्धि होगी, बल्कि यह भारत-भूटान संबंधों के प्रगाढ़ होने का भी प्रतीक है, जो भविष्य में सहयोगात्मक उपक्रमों का मार्ग प्रशस्त करेगा।

|

3433 docs|1075 tests

|

FAQs on International Relations (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): September 2025 UPSC Current Affairs - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. चीन की विश्व व्यापार संगठन रियायतों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है? |  |

| 2. सिंधु संधि का भारत-पाक संबंधों पर क्या असर पड़ा है? |  |

| 3. दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल का महत्व क्या है? |  |

| 4. भारत-ईएफटीए व्यापार समझौते से क्या लाभ हो सकते हैं? |  |

| 5. अमेरिका द्वारा चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंधों में छूट वापस लेने का क्या प्रभाव है? |  |