NCERT सारांश: अर्थव्यवस्था की योजना - 1 | भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) UPSC CSE के लिए PDF Download

योजित अर्थव्यवस्था योजित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था का (आंशिक या पूर्ण) स्वामित्व रखता है और उसे निर्देशित करता है। जबकि ऐसा भूमिका लगभग हर अर्थव्यवस्था में राज्य द्वारा निभाई जाती है, योजित अर्थव्यवस्थाओं में यह अधिक स्पष्ट होती है: उदाहरण के लिए, कम्युनिस्ट और समाजवादी देशों - पूर्व सोवियत संघ और 1970 के दशक तक चीन में। इस तरह की स्थिति में योजित अर्थव्यवस्था को कमांड अर्थव्यवस्था या केंद्रित योजित अर्थव्यवस्था या कमांड और नियंत्रण अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कमांड अर्थव्यवस्थाओं में, राज्य निम्नलिखित कार्य करता है:

- अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों का नियंत्रण

- उनके उपयोग और आय के वितरण पर कानून बनाना

- राज्य यह तय करता है कि क्या उत्पादित किया जाना चाहिए और कितना; किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए

- निजी संपत्ति की अनुमति नहीं है

बाजार अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था में, इसके विपरीत, राज्य का अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में न्यूनतम भूमिका होती है - उत्पादन, उपभोग और वितरण के निर्णय मुख्य रूप से बाजार पर छोड़ दिए जाते हैं। राज्य पुनर्वितरण में कुछ भूमिका निभाता है। इसे लैसेज फेयर राज्य कहा जाता है। यह एक फ्रांसीसी वाक्यांश है जिसका शाब्दिक अर्थ है “करने दो।”

संकेतात्मक योजना संकेतात्मक योजना वह होती है जहां एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें राज्य और बाजार दोनों महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाते हैं ताकि वे मिलकर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यह एक योजित अर्थव्यवस्था के तहत संचालित होती है लेकिन कमांड अर्थव्यवस्था नहीं होती।

योजित अर्थव्यवस्था और कमांड अर्थव्यवस्था के बीच अंतर योजित अर्थव्यवस्था और कमांड अर्थव्यवस्था के बीच अंतर यह है कि पूर्व में मिश्रित अर्थव्यवस्था हो सकती है जबकि बाद में सरकार अर्थव्यवस्था का स्वामित्व और नियंत्रण लगभग एकाधिकार स्तर तक रखती है।

कमांड अर्थव्यवस्थाएँ चीन और USSR में स्थापित की गई थीं, मुख्यतः तेज़ आर्थिक विकास और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के लिए, लेकिन पिछले दो दशकों में इन्हें समाप्त कर दिया गया है क्योंकि ये स्थायी रूप से धन का निर्माण नहीं करतीं और नवाचार और दक्षता के लिए अनुकूल नहीं हैं। क्यूबा और उत्तर कोरिया अभी भी कमांड अर्थव्यवस्थाएँ हैं।

भारत में आर्थिक योजना का इतिहास भारत आर्थिक रूप से तबाह हुआ था, जो दो सदियों से अधिक की उपनिवेशी शोषण का परिणाम था, जिसके कारण पुरानी गरीबी उत्पन्न हुई। गरीबी उन्मूलन स्वतंत्रता से पहले विभिन्न विकास मॉडलों के निर्माण की प्रेरणा थी।

1944 में प्रमुख व्यवसायियों और उद्योगपतियों (जिनमें सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जेआरडी टाटा, जीडी बिड़ला और अन्य शामिल थे) ने "भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना" प्रस्तुत की - जिसे आमतौर पर 'बॉम्बे प्लान' कहा जाता है। इसे भारत की भविष्य की प्रगति के लिए कपड़ा और उपभोक्ता उद्योगों के और विस्तार पर आधारित देखा गया, जो पहले ही मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहरों में फल-फूल रहे थे। इसमें स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई: बुनियादी ढाँचा प्रदान करना, स्टील जैसे बुनियादी उद्योगों में निवेश करना, और भारतीय उद्योगों की विदेशी प्रतिस्पर्धा से रक्षा करना।

दृष्टिवादी इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने जापान की सफलता की ओर इशारा किया और जोर दिया कि ‘उद्योग और व्यापार अपने आप नहीं बढ़ते, बल्कि इन्हें इच्छा, योजना और व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाना चाहिए’ — अपनी पुस्तक “भारत के लिए योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था” (1934) में। विशेषज्ञ अर्थशास्त्रियों और व्यवसायियों को योजना बनाने के लिए कहा गया। लक्ष्य था विकास के माध्यम से गरीबी उन्मूलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया।

यह (1938) ने विकास के लिए योजना बनाने का उद्देश्य यह बताया कि यह जनसामान्य के लिए उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करना है, दूसरे शब्दों में, लोगों की भयानक गरीबी से छुटकारा पाना है। इसने भारी उद्योगों का समर्थन किया जो अन्य उद्योगों के निर्माण के लिए और भारतीय आत्म-रक्षा के लिए आवश्यक थे; भारी उद्योगों का सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए, दोनों पुनर्वितरण और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए; बड़े जमींदारों से भूमि का पुनर्वितरण ग्रामीण गरीबी को समाप्त करेगा।

1940 के दशक में, भारतीय श्रमिक संघ ने एम.एन. रॉय द्वारा प्रकाशित अपनी जन योजना को जारी किया, जिसमें रोजगार और वेतन वस्तुओं पर जोर दिया गया। महात्मा गांधी के अनुयायी एस.एन. अग्रवाल ने गांधी योजना प्रकाशित की, जिसने विकेंद्रीकरण, कृषि विकास, रोजगार, हस्तशिल्प उद्योग आदि पर जोर दिया।

स्वतंत्रता के बाद भारतीय योजना के मुख्य लक्ष्य 1947 में, भारत ने तेजी से विकास के लिए पांच वर्षीय योजनाएँ शुरू कीं।

योजना के निम्नलिखित दीर्घकालिक लक्ष्य हैं:

- विकास

- आधुनिकीकरण

- स्वावलंबन

- सामाजिक न्याय

आर्थिक विकास उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि है जो एक अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित होती हैं। इसे सामान्यतः वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि के प्रतिशत दर के रूप में मापा जाता है, या वास्तविक GDP - वास्तविक का अर्थ है मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित। विकास वस्तुओं और सेवाओं की मात्रात्मक वृद्धि को मापता है।

आर्थिक विकास उस वृद्धि को संदर्भित करता है जिसमें पुनर्वितरणात्मक पहलू और सामाजिक न्याय शामिल हैं। GDP वृद्धि को दिखाता है और कल्याण और मानव विकास के पहलुओं जैसे शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच, पर्यावरण की गुणवत्ता, स्वतंत्रता, या सामाजिक न्याय को नहीं दर्शाता। आर्थिक विकास विकास के लिए आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है।

वृद्धि का सभी वर्गों और क्षेत्रों में फैलने की उम्मीद है; सरकार के लिए संसाधन जुटाना ताकि सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं पर खर्च किया जा सके आदि। सभी लोगों और क्षेत्रों तक वृद्धि का लाभ पहुँचने में समय लगता है। इसलिए, राज्य योजनाएँ - समावेशी वृद्धि की त्वरित प्रक्रिया के लिए। आधुनिकीकरण तकनीक में सुधार है। यह नवाचार और अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश द्वारा संचालित होता है। शिक्षा, आधुनिकीकरण की नींव है। जितना अधिक आधुनिकीकरण होगा, उतनी ही अधिक मूल्य वृद्धि होगी।

आत्मनिर्भरता का अर्थ है देश के संसाधनों पर निर्भर रहना और निवेश एवं वृद्धि के लिए अन्य देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) पर निर्भर नहीं होना। भारत ने इस लक्ष्य की ओर बढ़ना आंशिक रूप से उपनिवेशीय अनुभव के कारण और आंशिक रूप से विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए वृद्धि को उन्मुख करने के लक्ष्य के कारण शुरू किया। नेहरू-महलनोबिस वृद्धि मॉडल, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बंद कर दिया और बुनियादी उद्योगों पर निर्भर किया, आत्मनिर्भरता का मुख्य आधार है।

आत्मनिर्भरता की शब्दावली को आत्म-पर्याप्तता के साथ नहीं मिलाना चाहिए - पूर्व का अर्थ है देश के संसाधनों पर निर्भर रहना और बाहरी प्रवाहों पर निर्भरता से बचना; जबकि बाद का मतलब है कि देश के पास सभी आवश्यक संसाधन हैं। कोई भी देश आत्म-पर्याप्त नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय का अर्थ है समावेशी और समान विकास, जहाँ विषमताएँ अधिक तीव्र न हों और वृद्धि के लाभ सभी तक पहुँचें - ग्रामीण-शहरी, पुरुष-स्त्री; जाति विभाजन और क्षेत्रीय विभाजन को कम किया जाए। जबकि उपरोक्त चार योजना प्रक्रिया के दीर्घकालिक लक्ष्य हैं, प्रत्येक पांच वर्षीय योजना के विशेष उद्देश्य और प्राथमिकताएँ होती हैं। योजना का इतिहास

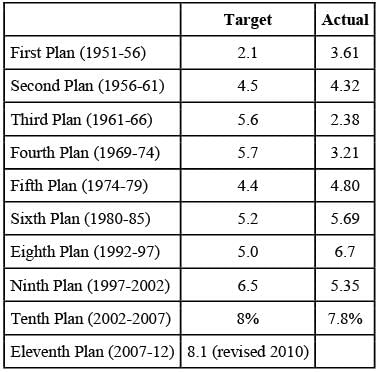

पहला योजना (1951-56) पहली योजना ने कृषि पर अधिक जोर दिया, खाद्य अनाज के बड़े पैमाने पर आयात और अर्थव्यवस्था पर महंगाई के दबाव को देखते हुए। अन्य क्षेत्रों में ध्यान विद्युत और परिवहन था। पहली योजना के दौरान वार्षिक औसत विकास दर 3.61% अनुमानित की गई, जबकि लक्ष्य 2.1% था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के. एन. राज, जिनका निधन 2010 में हुआ, भारत की पहली पांच वर्षीय योजना के मुख्य आर्किटेक्टों में से एक थे।

दूसरी योजना (1956-61) पहले योजना के कृषि लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ, भारी उद्योगों की स्थापना पर प्रमुख जोर दिया गया। निवेश की दर को 7% से बढ़ाकर 11% करने का लक्ष्य रखा गया। योजना ने 4.32% के लक्षित विकास दर को प्राप्त किया। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को एक बड़ा धक्का देना था ताकि यह उड़ान के चरण में प्रवेश कर सके। यह नेहरू-महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जो आत्मनिर्भरता और बुनियादी उद्योग संचालित विकास को प्रोत्साहित करती थी।

तीसरी योजना (1961-66) ने उद्योग और कृषि के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। तीसरी योजना का उद्देश्य एक आत्म-निरंतर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था। पहली बार, भारत ने आईएमएफ से उधारी ली, और 1966 में पहली बार रुपया भी अवमूल्यन किया गया। भारत का पाकिस्तान के साथ संघर्ष और बार-बार की सूखा भी इस योजना की विफलता में योगदान दिया।

वार्षिक योजनाएँ तीसरी योजना ने बाहरी मोर्चे पर (1962 में चीन के साथ युद्ध और 1965 में पाकिस्तान के साथ) कठिनाइयों का सामना किया; और घरेलू मोर्चे पर आर्थिक समस्याएँ बढ़ गईं - महंगाई, बाढ़, विदेशी मुद्रा संकट - चौथी योजना 1966 से शुरू नहीं हो सकी। 1969 तक तीन वार्षिक योजनाएँ थीं। इस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है, जिसका अर्थ है जब पांच वर्षीय योजनाएँ लागू नहीं होतीं। वार्षिक योजनाएँ थीं: 1966-67, 1967-68 और 1968-69।

चौथा योजना (1969-74) इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास था। योजना ने विशेष रूप से कमजोर वर्गों और पिछड़े लोगों की स्थिति सुधारने पर जोर दिया, जिसमें शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था शामिल थी। कृषि उत्पादन में उतार-चढ़ाव को कम करना भी इस योजना का एक प्रमुख बिंदु था। योजना का लक्ष्य विकास दर 5.7% था और इसके सापेक्ष प्राप्ति 3.21% रही।

पाँचवाँ योजना (1974-79) इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के लिए विकास था। लक्षित विकास दर 4.4% थी और हम 4.8% प्राप्त करने में सफल रहे। यह योजना 1977 में सत्ता में आई जनता पार्टी द्वारा संक्षिप्त कर दी गई थी।

छठी योजना (1980-1985) छठी योजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना था। एक अन्य क्षेत्र पर जोर अवसंरचना को मजबूत करना था, जिसका विकास उद्योग और कृषि दोनों के लिए किया जाना था। प्राप्त विकास दर 5.7% लक्षित दर से अधिक थी। योजना का मुख्य जोर गरीबी पर सीधे हमले पर था।

सातवीं योजना (1985-90) इस योजना ने खाद्य-फसलों के उत्पादन में तेज़ी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि पर जोर दिया। इस योजना में प्राप्त विकास दर 5.81% लक्षित दर से अधिक थी। इस योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की शुरुआत देखी गई।

आठवीं योजना 1990 में आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण शुरू नहीं हो सकी। इस दौरान दो वार्षिक योजनाएँ बनाई गईं - योजना अवकाश।

आठवीं योजना (1992-1997) इस योजना को आर्थिक सुधारों और अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। इस योजना का मुख्य जोर निम्नलिखित पर था:

- अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन की स्थिति को स्थिर करना।

- व्यापार और वर्तमान खाता घाटे में सुधार।

- मनुष्य के विकास को योजना का मुख्य ध्यान बनाना।

यह पहली बार एक संकेतात्मक योजना थी। योजना को इस तरह से तैयार किया गया था कि यह केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था से बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को प्रबंधित कर सके। आठवें योजना के दौरान अर्थव्यवस्था की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर 5.6% थी। इसके मुकाबले, हमने 6.5% की औसत वार्षिक वृद्धि हासिल की। यह योजना राव-मनमोहन सिंह के उदारीकरण के मॉडल पर आधारित थी।

नवां पांच साल योजना (1997-2002) नवां पांच साल योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल हैं: पूरे अर्थव्यवस्था के लिए 6.5% की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर और कृषि क्षेत्र के लिए 3.9% की विकास दर। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मुख्य रणनीतियाँ विचार की गई हैं, वे 28.2% की उच्च निवेश दर पर आधारित हैं, जो बाजार मूल्यों पर जीडीपी का प्रतिशत है। घरेलू बचत दर, जो स्थायी निवेश स्तर को निर्धारित करती है, 26.1% जीडीपी के लक्ष्य पर है। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा गया है कि बाहरी ऋण और वित्तीय स्थिरता के मामले में एक स्थायी विकास पथ प्राप्त हो। प्राप्त विकास दर 5.4% थी।

दशम योजना पांच साल योजनाओं में विकास प्रदर्शन (प्रतिशत प्रति वर्ष)।

अर्थव्यवस्था 2010-11 में 9% की वृद्धि की अपेक्षा कर रही है, जिसने 2010-2011 की पहली छमाही में 8.9% की वास्तविक वृद्धि प्राप्त की। यह 11वीं योजना के अंतिम वर्ष में 10% तक बढ़ सकती है। सरकार ने 11वीं योजना के लिए 9% की औसत वार्षिक विकास लक्ष्य निर्धारित किया - पहले वर्ष में 8.5% से शुरू करके 2011-12 में 10% पर समाप्त होना।

MTA दस्तावेज़ ने कहा कि अर्थव्यवस्था ने 2007-08 में अपेक्षाओं से अधिक प्रदर्शन किया, जिसमें विकास दर 9 प्रतिशत थी, लेकिन 2008-09 में वैश्विक वित्तीय संकट के कारण यह गति बाधित हो गई। वैश्विक मंदी के बाद, विकास दर 2008-09 में 9 प्रतिशत से घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2009-10 में विकास दर 7.6% थी।

योजनाकार आयोग का कार्य योजनाकार आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा की गई थी, और यह राष्ट्रीय विकास परिषद की समग्र मार्गदर्शन के अधीन कार्य करता है। योजनाकार आयोग, पाँच वर्षीय योजनाएँ और वार्षिक योजनाएँ तैयार करते समय केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से परामर्श करता है और उनके कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है। आयोग उच्च स्तर पर एक सलाहकार निकाय के रूप में भी कार्य करता है।

1950 का संकल्प जो योजनाकार आयोग की स्थापना करता है, उसके कार्यों को इस प्रकार निर्धारित करता है:

- देश की भौतिक, पूंजी और मानव संसाधनों, जिसमें तकनीकी कर्मी शामिल हैं, का मूल्यांकन करना और वे संसाधन जो राष्ट्र की आवश्यकताओं के संबंध में कम पाए जाते हैं, उनके वृद्धि की संभावनाओं की जांच करना;

- देश के संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए एक योजना तैयार करना;

- प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हुए, योजना को लागू करने के लिए चरणों को परिभाषित करना और प्रत्येक चरण की उचित पूर्ति के लिए संसाधनों का आवंटन प्रस्तावित करना;

- ऐसे कारकों को इंगित करना जो आर्थिक विकास को रुकावट डालते हैं, और वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के दृष्टिगत, योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक शर्तों का निर्धारण करना;

- योजना के प्रत्येक चरण के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मशीनरी की प्रकृति का निर्धारण करना;

- समय-समय पर योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन में प्रगति का मूल्यांकन करना और आवश्यकतानुसार नीतियों और उपायों के समायोजन की सिफारिश करना;

- ऐसी अंतरिम या सहायक सिफारिशें करना जो उसे उचित लगें, चाहे वह उसे सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन में सहायक हो, या वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, नीतियों, उपायों और विकास कार्यक्रमों पर विचार करने के आधार पर हो, या उन विशिष्ट समस्याओं की जांच करने के लिए हो जो उसे केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा सलाह के लिए संदर्भित की गई हैं।

योजनाकार आयोग की संगठनात्मक संरचना प्रधानमंत्री योजनाकार आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष मंत्री के समकक्ष रैंक का आनंद लेते हैं। योजनाकार आयोग का एक सदस्य संघीय सरकार में राज्य मंत्री के रैंक का आनंद लेता है। कुछ महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो वाले कैबिनेट मंत्रियों को अंशकालिक सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। उपाध्यक्ष और योजनाकार आयोग के पूर्णकालिक सदस्य विस्तृत योजना निर्माण के मामले में एक समग्र निकाय के रूप में कार्य करते हैं। वे पाँच वर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं के दृष्टिकोण की तैयारी के विभिन्न कार्यों में आयोग की विषय विभाजनों को सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

उनकी विशेषज्ञ मार्गदर्शिता विषय विभागों के लिए योजनाओं, परियोजनाओं और योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए भी उपलब्ध है। योजनात्मक आयोग कई तकनीकी विषय विभागों के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्येक विभाग का नेतृत्व एक वरिष्ठ अधिकारी करता है जिसे प्रमुख सलाहकार/सलाहकार/अतिरिक्त सलाहकार/संयुक्त सचिव/संयुक्त सलाहकार के रूप में नामित किया जाता है।

योजनात्मक आयोग के विभाग

- आयोग के विभिन्न विभागों को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है: सामान्य विभाग जो समग्र अर्थव्यवस्था के पहलुओं से संबंधित हैं; और विषय विभाग जो विकास के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित हैं।

योजनात्मक आयोग में कार्यरत सामान्य विभाग हैं:

- विकास नीति विभाग

- वित्तीय संसाधन विभाग

- अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र विभाग

- श्रम, रोजगार और मानव संसाधन विभाग

- परिप्रेक्ष्य योजनाबंदी विभाग

- योजना समन्वय विभाग

- परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन विभाग

- सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान इकाई

- राज्य योजना विभाग, जिसमें बहुस्तरीय योजनाबंदी, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (NER) शामिल हैं

- आंकड़े और सर्वेक्षण विभाग

- निगरानी सेल

विषय विभाग हैं:

- कृषि विभाग

- पिछड़े वर्गों विभाग

- संवाद और सूचना विभाग

- शिक्षा विभाग

- पर्यावरण और वन विभाग

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

- आवास, शहरी विकास और जल आपूर्ति विभाग

- उद्योग और खनिज विभाग

- सिंचाई और कमांड क्षेत्र विकास विभाग

- बिजली और ऊर्जा विभाग (जिसमें ग्रामीण ऊर्जा, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा नीति सेल शामिल हैं)

- ग्रामीण विकास विभाग

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

- सामाजिक कल्याण और पोषण विभाग

- परिवहन विभाग

- गाँव और छोटे उद्योग विभाग

- पश्चिमी घाट सचिवालय

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन चयनित योजना कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन करता है ताकि योजनाकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों को उपयोगी फीडबैक प्रदान किया जा सके। आयोग हमारे संघीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, एक विचार मंथन केंद्र; यह संघ सरकार के मंत्रालयों की प्राथमिकताओं और व्यय को संतुलित करने में मदद करता है, संरचनात्मक और परिप्रेक्ष्य परिवर्तनों के लिए नीतियों के विचार प्रस्तुत करता है; और अनुसंधान का एक भंडार है।

भारत में योजना की प्रासंगिकता भारत में उदारीकरण के युग में योजना की प्रासंगिकता पर एक राष्ट्रीय बहस चल रही है, जहाँ राज्य के नियंत्रण और विनियमों को काफी हद तक समाप्त किया जा रहा है और बाजार की शक्तियों को बड़ा स्थान दिया जा रहा है। सरकार का निवेश पांच वर्षीय योजनाओं के लिए भी घट रहा है। यह प्रवृत्ति सातवीं योजना से शुरू हुई और ग्यारहवीं योजना में मजबूत हुई।

यह सच है कि अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण के दृष्टिकोण से योजना के मात्रात्मक पहलुओं को चयनात्मक रूप से समाप्त किया जा रहा है और योजना प्रक्रिया की प्रकृति में गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। उदारीकरण के युग में योजना के महत्व के निम्नलिखित कारण हैं:

- हमारे जैसे संघीय लोकतंत्र में, योजना का मुख्य कार्य एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है, न केवल संघीय इकाइयों के बीच बल्कि अन्य आर्थिक एजेंटों के बीच भी, ताकि सभी अभिनेताओं के प्रयास राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की ओर एकीकृत हो सकें। योजना की भूमिका केंद्र और राज्यों के लिए एक सामान्य नीति रुख विकसित करना है।

- इसके अलावा, संघीय नीति समन्वय भारतीय योजना का केंद्रीय कार्य है। उदाहरण के लिए, बिजली जैसे बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में विदेशी निवेश को आमंत्रित करने की आवश्यकता केंद्र-राज्य समन्वय की मांग करती है क्योंकि आवश्यक कानून और प्रशासनिक परिवर्तन दोनों को शामिल करते हैं।

जबकि विकास की प्रक्रिया को कॉर्पोरेट क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसके दिशा और वितरण को योजनाबद्ध सार्वजनिक हस्तक्षेप द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्रीय असंतुलन कम किए जा सकें और सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ सही की जा सकें। उदाहरण के लिए, बड़े उद्योगों के विकास को पिछड़े क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी-गहन क्षेत्रों की ओर निर्देशित करना ताकि राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

योजनाकारों के पास कार्यान्वयन में उपलब्ध उपकरणों की प्रकृति बदल गई है। मात्रात्मक नियंत्रणों ने गुणात्मक नियंत्रणों को स्थान दिया है। योजना प्रक्रिया को नीति के लिए योजना बनाने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

नीचले स्तर पर योजना बनाना, जो भागीदारी आधारित है, संसाधनों का उचित उपयोग और वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, सरकार की भूमिका भागीदारी योजना को सुविधाजनक बनाना है। पर्यावरणीय प्राथमिकताएँ योजना का एक प्रमुख मुद्दा हैं। योजना बनाना उन क्षेत्रों के लिए आवश्यक है जैसे कि ऊर्जा, संचार, परिवहन आदि, क्योंकि निजी क्षेत्र को राष्ट्रीय योजना में मार्गदर्शित किया जाना चाहिए।

वैश्वीकरणयूरोपीय संघ (EU), संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) द्वारा विभिन्न भेदभावपूर्ण व्यापार प्रथाओं के अधीन, भारतीय किसान, निर्माता और निर्यातकों को डब्ल्यूटीओ में जटिल लड़ाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए कानूनी सेवाएं, जानकारी और सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाना सर्वोत्तम रूप से राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है।इस प्रकार, योजना बनाना निम्नलिखित कारणों से प्रासंगिक और अधिक महत्वपूर्ण बना हुआ है:

- संघीय सहयोग और समन्वय

- समान विकास

- पर्यावरण के अनुकूल विकास

- वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना

- विकास में अंतर-क्षेत्रीय संतुलन

योजना आयोग की बदलती भूमिका: एक अत्यधिक केंद्रीकृत योजना प्रणाली से, भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे संकेतात्मक योजना की ओर बढ़ रही है, जहाँ कठोर योजना अब नहीं बनाई जाती। योजना आयोग की भूमिका के अनुसार बदलती है। आयोग भविष्य का दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण बनाने में संलग्न है और राष्ट्र की प्राथमिकताओं का निर्धारण करता है। यह क्षेत्रीय लक्ष्यों को विकसित करता है और अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहक उत्तेजना प्रदान करता है।

योजना आयोग मानव और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय योजना विकसित करने में एक समेकनात्मक भूमिका निभाता है। सामाजिक क्षेत्र में, योजना आयोग उन योजनाओं में मदद करता है जिन्हें समन्वय और सहक्रियता की आवश्यकता होती है, जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य, पेयजल, ग्रामीण ऊर्जा की आवश्यकताएँ, साक्षरता और पर्यावरण संरक्षण। जब एक विशाल संघीय देश जैसे भारत में योजना बनाना कई एजेंसियों में प्रसार करता है, तो PC जैसी उच्च शक्ति वाली संस्था बेहतर परिणामों के लिए एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने में मदद कर सकती है और इसे बहुत कम लागत पर कर सकती है।

हमारी संक्रमणशील अर्थव्यवस्था में, योजना आयोग एक प्रणाली परिवर्तन की भूमिका निभाने का प्रयास करता है और बेहतर प्रणालियों के विकास के लिए सरकार के भीतर सलाहकार की भूमिका निभाता है। इसे परिवर्तन के सुचारू प्रबंधन को सुनिश्चित करना है और सरकार में उच्च उत्पादकता और दक्षता की संस्कृति बनाने में मदद करनी है। अनुभव के लाभ को व्यापक रूप से फैलाने के लिए, योजना आयोग एक सूचना प्रसार की भूमिका भी निभाता है।

उपलब्ध बजटीय संसाधनों पर गंभीर सीमाओं के उदय के साथ, राज्यों और केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों के बीच संसाधन आवंटन प्रणाली दबाव में है। इसके लिए योजना आयोग को सभी संबंधित पक्षों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए एक मध्यस्थ और सुविधा प्रदान करने वाली भूमिका निभानी होगी।

क्या आपको लगता है कि भारत की योजना प्रणाली सुधार आयोग के रूप में उभरी है? 1950 में अपनी स्थापना के बाद से PC की भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। शुरुआत में, योजना आयोग सर्वशक्तिमान था और विकास और सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित हर पहलू पर अंतिम निर्णय और वीटो का अधिकार रखता था - संघ मंत्रालयों और राज्य सरकारों के कार्य करने के। संसाधनों को जुटाने और उपयोग करने का तरीका; विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट आवंटन, उद्यमों का स्थान, क्षमताओं का विस्तार और कमी, प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग; आपूर्ति के स्रोत, कार्यान्वयन की विधियाँ, प्राथमिकताएँ, चरणबद्धता, मूल्य निर्धारण, लक्ष्य और समय सीमाएँ, औजारों की प्रकृति, संगठनों के कर्मचारियों की योग्यताएँ और ताकत, कर्मचारियों के वेतन आदि।

1991 से, भारत ने संकेतात्मक योजना मॉडल को अपनाया, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित सोवियत मॉडल के प्रकार की केंद्रीकृत योजना से अलग है। अब मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में कॉर्पोरेट संस्थाओं को कार्यात्मक, वित्तीय और परिचालन स्वतंत्रता का काफी लाभ है। उदारीकरण के युग में, आर्थिक खिलाड़ियों को यह निर्णय खुद लेना चाहिए कि वे विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वे नीतियों, योजनाओं या निवेशों से संबंधित हों, क्या उचित कार्रवाई समझते हैं।

सरकार योजना आयोग को एक थिंक-टैंक में बदलने का इरादा रखती है, जो आर्थिक नीति के बहुत व्यापक क्षेत्र में मूल विचार उत्पन्न करेगा, ताकि सरकार उस पर कार्य कर सके। यह अन्य स्वतंत्र थिंक-टैंकों और एनजीओ के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसी भी होगी। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आयोग "राजनीति" के साथ अधिक सीधे संपर्क में आए, संभवतः केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों के साथ, और उन्हें सरकार के अपने थिंक-टैंक द्वारा उत्पन्न कुछ विचारों या "योजनाओं" को लागू करने के लिए मनाने में सक्षम हो। यह मौजूदा भूमिका से मौलिक रूप से भिन्न नहीं है।

योजना आयोग के पास किसी भी मामले में सीधे कार्यान्वयन की कुछ शक्तियाँ हैं और इसे अपने विचारों को केंद्र और राज्यों को बेचने के लिए मनाने की शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि योजना आयोग के लिए जो नया भूमिका चाही जा रही है, वह राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) द्वारा निभाई गई भूमिका के बहुत समान प्रतीत होती है, जो भी भीतर विचार उत्पन्न करती है, एनजीओ और नागरिक समाज के साथ समन्वय करती है और फिर सरकार को कार्य करने के लिए "मनाने" की कोशिश करती है। NAC का ध्यान अब तक सामाजिक क्षेत्रों पर रहा है, जबकि एक प्रणाली सुधार आयोग व्यापक मुद्दों को संभाल सकता है, जिसमें सार्वजनिक वित्त, अवसंरचना आदि शामिल हैं।

सरकार का योजना आयोग को पुनर्गठित करने और धीरे-धीरे इसे सिस्टम रिफॉर्म्स कमीशन में परिवर्तित करने का कदम एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इस संस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के प्रति अधिक प्रासंगिक बना सकता है। इसका उद्देश्य योजना पैनल को एक प्रतिक्रियाशील एजेंसी से एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ग्रुप में बदलना है, जो मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके जोखिमों और अवसरों का मानचित्रण करता है।

सरकार की निवेश को संचालित और नियंत्रित करने की भूमिका में कमी ने योजना आयोग को केंद्रीय और राज्य सरकारों में वित्तीय अनुशासन लागू करने से संबंधित मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया है, जिसमें विभिन्न मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं। अरुण मैरा के अनुसार, जो कि योजना आयोग के सदस्य हैं, योजना आयोग अगले दो-तीन वर्षों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इच्छानुसार 21वीं सदी की प्रणालीगत समस्याओं को हल करने के लिए धीरे-धीरे खुद को एक सिस्टम रिफॉर्म्स कमीशन में बदल देगा। यह तीन आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए अपने आप को पुनर्गठित करेगा: अपने सदस्यों के चारों ओर थिंक टैंक्स और विचार निर्माताओं के साथ एक बड़ा नेटवर्क बनाना, तेजी से विचार पत्र तैयार करना और राजनीतिक प्रणाली के साथ अधिक स्पष्टता से संवाद करना।

|

289 docs|166 tests

|