NCERT सारांश: परिवहन और संचार - 2 | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC PDF Download

जन संचार प्रणाली

रेडियो: भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा हुई। इसके बाद, यह अत्यधिक लोकप्रिय हुआ और लोगों के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में बदलाव लाया। जल्दी ही, यह देश के हर घर में जगह बना गया। सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए 1930 में भारतीय प्रसारण प्रणाली के तहत इस लोकप्रिय संचार के साधन को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसे 1936 में ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में अखिल भारतीय रेडियो के रूप में बदल दिया गया।

ऑल इंडिया रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। विशेष समाचार बुलेटिन भी विशेष अवसरों जैसे संसद का सत्र और राज्य विधानसभाओं के दौरान प्रसारित किए जाते हैं।

टेलीविजन (टी.वी.): टेलीविजन प्रसारण सूचना फैलाने और जन शिक्षा के लिए सबसे प्रभावशाली ऑडियो-विजुअल माध्यम के रूप में उभरा है। प्रारंभ में, टी.वी. सेवाएँ केवल राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित थीं, जहाँ इसकी शुरुआत 1959 में हुई। 1972 के बाद, कई अन्य केंद्र सक्रिय हुए। 1976 में, टी.वी. को ऑल इंडिया रेडियो (AIR) से अलग कर दिया गया और इसे एक अलग पहचान दी गई, जिसे दूरदर्शन (DD) कहा गया। INSAT-IA (नेशनल टेलीविजन- DD1) के सक्रिय होने के बाद, पूरे नेटवर्क के लिए सामान्य राष्ट्रीय कार्यक्रम (CNP) शुरू किए गए और इसकी सेवाएँ पिछड़े और दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाई गईं।

उपग्रह संचार: उपग्रह स्वयं संचार का एक साधन हैं और अन्य संचार के साधनों के उपयोग को भी नियंत्रित करते हैं। हालाँकि, बड़े क्षेत्र का निरंतर और संक्षिप्त दृश्य प्राप्त करने के लिए उपग्रह का उपयोग, आर्थिक और रणनीतिक कारणों से उपग्रह संचार को देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। उपग्रह चित्रों का उपयोग मौसम पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, सीमा क्षेत्रों की निगरानी आदि के लिए किया जा सकता है। भारत में उपग्रह प्रणाली को कॉन्फ़िगरेशन और उद्देश्यों के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (INSAT) और भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह प्रणाली (IRS)।

आईएनएसएटी, जिसे 1983 में स्थापित किया गया था, एक बहुपरकारी उपग्रह प्रणाली है जो दूरसंचार, मौसमी अवलोकन और विभिन्न अन्य डेटा और कार्यक्रमों के लिए काम करती है।

आईआरएस उपग्रह प्रणाली मार्च 1988 में रूस के वाईकनूर से आईआरएस-आईए के प्रक्षेपण के साथ सक्रिय हुई। भारत ने अपनी स्वयं की प्रक्षेपण वाहन पीएसएलवी (Polar Satellite Launch Vehicle) भी विकसित की है। ये उपग्रह कई स्पेक्ट्रल बैंड में डेटा इकट्ठा करते हैं और इसे विभिन्न उपयोगों के लिए ग्राउंड स्टेशनों को भेजते हैं। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी (NRSA) हैदराबाद में डेटा अधिग्रहण और इसके प्रसंस्करण की सुविधाएं प्रदान करती है। ये प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में बहुत उपयोगी होते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

लोगों, राज्यों और देशों के बीच वस्तुओं का आदान-प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार वह स्थान है जहाँ ऐसे आदान-प्रदान होते हैं। दो देशों के बीच होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्र, हवा या भूमि मार्गों के माध्यम से हो सकता है। जबकि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों और गांवों में होता है, राज्य स्तर का व्यापार दो या दो से अधिक राज्यों के बीच होता है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसके आर्थिक समृद्धि का एक सूचकांक है। इसलिए, इसे एक देश का आर्थिक बरामीटर माना जाता है।

चूंकि संसाधन स्थानिक हैं, कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना जीवित नहीं रह सकता। निर्यात और आयात व्यापार के घटक हैं। किसी देश का व्यापार संतुलन उसके निर्यात और आयात के बीच का अंतर है। जब निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक होता है, तो इसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। इसके विपरीत, यदि आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक होता है, तो इसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है।

भारत के सभी प्रमुख व्यापारिक समूहों और विश्व के सभी भौगोलिक क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध हैं। निर्यात के Commodities में, जिनका हिस्सा 2004-05 तक पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है, वे हैं:

- कृषि और संबद्ध उत्पाद (2.53 प्रतिशत)

- खनिज और धातुएं (9.12 प्रतिशत)

- रत्न और आभूषण (26.75 प्रतिशत)

- रासायनिक और संबद्ध उत्पाद (24.45 प्रतिशत)

- इंजीनियरिंग सामान (35.63 प्रतिशत)

- पेट्रोलियम उत्पाद (86.12 प्रतिशत)

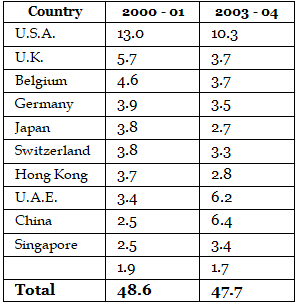

तालिका: भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार

कुल व्यापार में प्रतिशत भाग

(निर्यात-आयात)

भारत में आयात की जाने वाली Commodities में शामिल हैं:

- पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद (41.87 प्रतिशत)

- मोती और कीमती पत्थर (29.26 प्रतिशत)

- अकार्बनिक रसायन (29.39 प्रतिशत)

- कोयला, कोक और बृकेट (94.17 प्रतिशत)

- मशीनरी (12.56 प्रतिशत)

बड़े आयात समूह ने कुल आयात का 39.09 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की। इस समूह में शामिल हैं:

- उर्वरक (67.01 प्रतिशत)

- अनाज (25.23 प्रतिशत)

- खाद्य तेल (7.94 प्रतिशत)

- समाचार पत्र (5.51 प्रतिशत)

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पिछले पंद्रह वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन आया है। Commodities और Goods का आदान-प्रदान अब जानकारी और ज्ञान के आदान-प्रदान से आगे बढ़ गया है। भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर दिग्गज के रूप में उभरा है और यह सूचना प्रौद्योगिकी के निर्यात के माध्यम से बड़ी विदेशी मुद्रा कमा रहा है।

व्यापार की दिशा: भारत के अधिकांश देशों और विश्व के प्रमुख व्यापारिक समूहों के साथ व्यापारिक संबंध हैं।

भारत का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपने हिस्से को दो गुना करना है। इसने पहले से ही आयात उदारीकरण, आयात शुल्क में कटौती, लाइसेंसिंग में छूट और प्रक्रिया से उत्पाद पेटेंट में परिवर्तन जैसे उपयुक्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

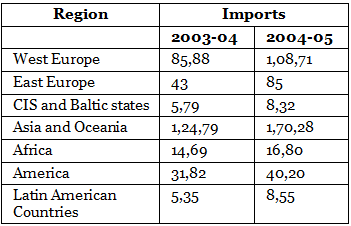

एशिया और ओशियनिया ने भारत के निर्यात का 47.41 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाई, इसके बाद पश्चिमी यूरोप (23.80 प्रतिशत) और अमेरिका (20.42 प्रतिशत) का स्थान है। इसी तरह, भारत के आयात का सबसे बड़ा हिस्सा एशिया और ओशियनिया से (35.40 प्रतिशत) आया, इसके बाद पश्चिमी यूरोप (22.60 प्रतिशत) और अमेरिका (8.36 प्रतिशत) का स्थान 2004-05 में रहा।

संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.A.) भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत के निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण गंतव्य है। अन्य महत्वपूर्ण देशों में क्रमशः शामिल हैं: ब्रिटेन (U.K.), बेल्जियम, जर्मनी, जापान, स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात (U.A.E.), चीन, सिंगापुर और मलेशिया।

भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्र और वायु मार्गों के माध्यम से किया जाता है। हालाँकि, एक छोटा हिस्सा पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए भूमि मार्ग से भी किया जाता है।

पोर्ट्स: आज भारत के पोर्ट्स घरेलू और विदेशी व्यापार के बड़े मात्रा को संभाल रहे हैं। अधिकांश पोर्ट्स आधुनिक अवसंरचना से लैस हैं। पहले विकास और आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी सरकारी एजेंसियों की थी, लेकिन कार्य में वृद्धि और इन पोर्ट्स को अंतरराष्ट्रीय पोर्ट्स के समान लाने की आवश्यकता को देखते हुए, भारत में पोर्ट्स के आधुनिकीकरण के लिए निजी उद्यमियों को आमंत्रित किया गया है। 1951 में भारतीय पोर्ट्स की क्षमता 20 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग से बढ़कर वर्तमान में 500 मिलियन टन से अधिक हो गई है।

कांडला पोर्ट, जो कच्छ की खाड़ी के सिर पर स्थित है, को देश के पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रमुख पोर्ट के रूप में विकसित किया गया है और मुंबई पोर्ट पर दबाव को कम करने के लिए भी बनाया गया है। यह पोर्ट विशेष रूप से बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों तथा उर्वरक को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कांडला पोर्ट पर दबाव को कम करने के लिए वडिनार में एक अपतटीय टर्मिनल विकसित किया गया है।

पश्चिमी क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करना मुश्किल होगा क्योंकि यह स्थान के अनुसार निश्चित नहीं है। अधिकांश मामलों में, एक बंदरगाह का Hinterland दूसरे बंदरगाह के साथ ओवरलैप कर सकता है।

मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंदरगाह मध्य पूर्व, भूमध्यसागरीय देशों, उत्तर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के सामान्य मार्गों के निकट स्थित है, जहां देश का बड़ा हिस्सा विदेशी व्यापार होता है। यह बंदरगाह 20 किमी लंबा और 6-10 किमी चौड़ा है, जिसमें 54 बर्थ हैं और यह देश का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से मुंबई बंदरगाह के मुख्य Hinterlands हैं।

नवीनतम नेहरू पोर्ट, जो न्हावा शेवा में स्थित है, मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए एक उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है।

मार्मागाओ पोर्ट, जो ज़ुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, गोवा में एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे 1961 में जापान के लिए लौह-अयस्क निर्यात को संभालने के लिए पुनः मॉडलिंग के बाद महत्वपूर्णता मिली। कोंकण रेलवे के निर्माण ने इस बंदरगाह के Hinterland को काफी बढ़ा दिया है। कर्नाटका, गोवा, और दक्षिणी महाराष्ट्र इसका Hinterland बनाते हैं।

नई मंगलौर पोर्ट कर्नाटका राज्य में स्थित है और यह लौह-अयस्क और लौह-संकेन्द्रितों के निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य तेल, कॉफी, चाय, लकड़ी की गूद, यार्न, ग्रेनाइट पत्थर, गुड़ आदि का भी संचालन करता है। कर्नाटका इस बंदरगाह के लिए मुख्य Hinterland है।

कोच्चि पोर्ट, जो वेम्बनाड कयाल के मुहाने पर स्थित है, जिसे "अरब सागर की रानी" के रूप में जाना जाता है, एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। यह बंदरगाह सूडान-कोलंबो मार्ग के निकट होने के कारण लाभकारी स्थिति में है। यह केरल, दक्षिणी कर्नाटका और दक्षिण-पश्चिमी तमिलनाडु की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

कोलकाता पोर्ट हल्गी नदी पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से 128 किमी अंदर है। मुंबई पोर्ट की तरह, इस पोर्ट का भी विकास ब्रिटिशों द्वारा किया गया था। कोलकाता को ब्रिटिश भारत की राजधानी होने का प्रारंभिक लाभ मिला था। इस पोर्ट का महत्व काफी हद तक अन्य पोर्टों जैसे विशाखापट्टनम, पारादीप और इसके उपग्रह पोर्ट हल्दिया की ओर निर्यात के मोड़ने के कारण कम हो गया है।

कोलकाता पोर्ट को हल्गी नदी में गाद जमा होने की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है, जो समुद्र से लिंक प्रदान करती है। इसका Hinterland उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर-पूर्वी राज्यों को कवर करता है। इसके अलावा, यह नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी स्थल-लॉक देशों को भी पोर्ट सुविधाएं प्रदान करता है।

हल्दिया पोर्ट कोलकाता से 105 किमी नीचे स्थित है। इसे कोलकाता पोर्ट में भीड़भाड़ कम करने के लिए बनाया गया है। यह bulk cargo जैसे लोहे का अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, जूट, जूट उत्पाद, कपास और कपास की यार्न आदि को संभालता है।

पारादीप पोर्ट महानदी डेल्टा में स्थित है, जो कटक से लगभग 100 किमी दूर है। इसमें सबसे गहरा हार्बर है, जो बहुत बड़े जहाजों को संभालने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इसे मुख्य रूप से लोहे के अयस्क के बड़े पैमाने पर निर्यात को संभालने के लिए विकसित किया गया है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड इसके Hinterland के भाग हैं।

विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में एक स्थल-लॉक हार्बर है, जो ठोस चट्टान और रेत के माध्यम से कटे चैनल द्वारा समुद्र से जुड़ा है। लोहे के अयस्क, पेट्रोलियम और सामान्य माल को संभालने के लिए एक बाहरी हार्बर विकसित किया गया है। आंध्र प्रदेश इस पोर्ट के लिए मुख्य Hinterland है।

चेन्नई पोर्ट पूर्वी तट का एक सबसे पुराना पोर्ट है। यह 1859 में निर्मित एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह तट के निकट गहरे पानी की कमी के कारण बड़े जहाजों के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। तमिलनाडु और पुदुचेरी इसका Hinterland हैं। तमिलनाडु में एननोर, जो एक नया विकसित पोर्ट है, को चेन्नई पोर्ट पर दबाव को कम करने के लिए चेन्नई से 25 किमी उत्तर में बनाया गया है।Tuticorin पोर्ट भी चेन्नई पोर्ट पर दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया था। यह कोयला, नमक, खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी, रासायनिक और पेट्रोलियम उत्पादों सहित विभिन्न प्रकार के कार्गो से संबंधित है।

पर्यटन एक व्यापार के रूप में: भारत में पर्यटन ने पिछले तीन दशकों में काफी विकास किया है। वर्ष 2004 में देश में विदेशी पर्यटकों की आगमन 2003 की तुलना में 23.5 प्रतिशत बढ़ी, जिससे 21,828 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा में योगदान हुआ। हर वर्ष 2.6 मिलियन से अधिक विदेशी पर्यटक भारत का दौरा करते हैं। पर्यटन उद्योग में 15 मिलियन से अधिक लोग सीधे जुड़े हुए हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है, स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करता है। यह हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में अंतरराष्ट्रीय समझ के विकास में भी मदद करता है। विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में विरासत पर्यटन, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन और व्यावसायिक पर्यटन के लिए यात्रा की जाती है।

राजस्थान, गोवा, जम्मू और कश्मीर तथा दक्षिण भारत के मंदिर शहर विदेशी पर्यटकों के लिए भारत के महत्वपूर्ण गंतव्य हैं। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालय के आंतरिक हिस्सों में पर्यटन विकास की व्यापक संभावनाएं हैं, लेकिन रणनीतिक कारणों से इन्हें अब तक प्रोत्साहित नहीं किया गया है। हालांकि, इस उभरते उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है।

|

93 videos|435 docs|208 tests

|