UPSC Exam > UPSC Notes > यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) > NCERT सारांश: पर्यावरणीय मुद्दे

NCERT सारांश: पर्यावरणीय मुद्दे | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC PDF Download

प्रदूषण, ठोस और रेडियोधर्मी अपशिष्ट

- प्रदूषण

- (i) प्रदूषक वे तत्व हैं जो पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन का कारण बनते हैं।

- (ii) भारत सरकार ने हमारे पर्यावरण (वायु, जल और मिट्टी) की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 पारित किया है।

- वायु प्रदूषण तब होता है जब वायु के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं।

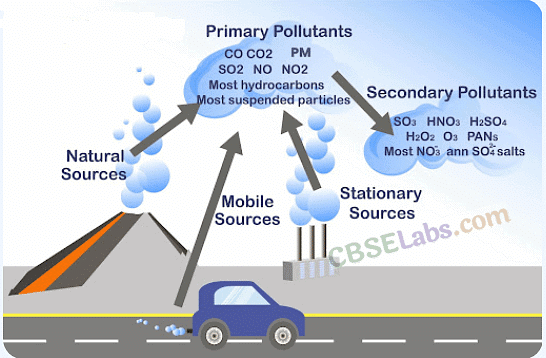

- (i) वायु प्रदूषण के कारण:

- (a) थर्मल पावर प्लांट, वन अग्नि, ज्वालामुखी विस्फोट आदि से धुआँ।

- (b) कचरे का अपघटन भी हवा में अवांछनीय गैसें छोड़ता है।

- (c) ऑटोमोबाइल और उद्योगों द्वारा जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग कण और वायु प्रदूषक छोड़ता है।

- (d) लेडेड पेट्रोल का उपयोग।

- (ii) वायु प्रदूषकों के प्रकार।

- (iii) वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव:

- (a) कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) चक्कर, सिरदर्द, हृदय संबंधी बीमारियाँ, दम घुटने आदि का कारण बनता है।

- (b) हाइड्रोजन सल्फाइड (H2S) मतली, आंखों और गले में जलन पैदा करता है।

- (c) सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) श्वसन पथ की बीमारियों जैसे अस्थमा, ब्रोन्काइटिस, कैंसर, इम्फिसीमा आदि का कारण बनता है।

- (d) उद्योगों द्वारा छोड़ें गए बारीक कण श्वसन समस्याएँ, सूजन और फेफड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं।

- (e) पौधों में विकास और उपज में कमी और premature death होती है।

- (iv) वायु प्रदूषण नियंत्रण के तरीके

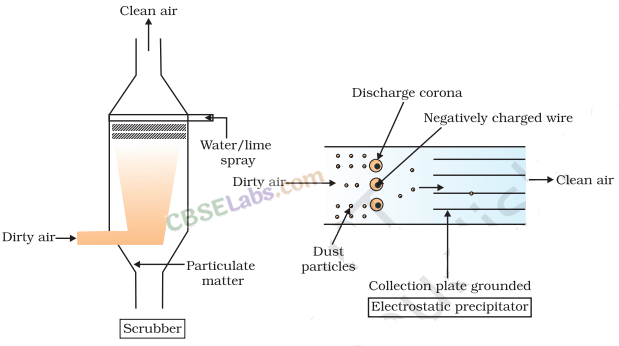

- (a) इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसीपिटेटर (ESP) एक विद्युत उपकरण है जो थर्मल पावर प्लांट के उत्सर्जन में मौजूद कण पदार्थ को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है।

- • लगभग 99% कण पदार्थ को ESP द्वारा हटाया जा सकता है।

- • इसमें इलेक्ट्रोड तार और संग्रह प्लेटों का एक चरण होता है।

- • इलेक्ट्रोड तारों में हजारों वोल्ट का विद्युत प्रवाह प्रदान किया जाता है, जो एक कोरोना उत्पन्न करता है जो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ता है।

- • ये इलेक्ट्रॉन धूल के कणों से जुड़कर उन्हें नकारात्मक चार्ज देते हैं।

- • संग्रह प्लेटें ग्राउंड की जाती हैं जो चार्ज किए गए धूल के कणों को आकर्षित करती हैं।

- • प्लेटों के बीच हवा की गति इतनी कम होनी चाहिए कि धूल गिर सके।

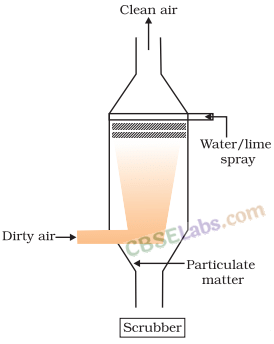

- (b) स्क्रबर का उपयोग उद्योग के उत्सर्जन से हानिकारक गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने के लिए किया जाता है।

- • उत्सर्जन को पानी या चूना के छिड़काव के माध्यम से पास किया जाता है।

- • पानी गैसों को घोलता है और चूना सल्फर डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है जिससे कैल्शियम सल्फेट और सल्फाइड का अवसाद बनता है।

- नुकसान हाल ही में, उन बारीक कणों के खतरों का पता चला है जो बहुत छोटे हैं और जिन्हें ये प्रीसीपिटेटर हटा नहीं सकते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास के कण (PM 2.5) यदि इनहेल किए जाएँ तो वे श्वसन समस्याएँ, जलन, फेफड़ों को नुकसान और समय से पहले मृत्यु का कारण बन सकते हैं।

- (c) कैटेलिटिक कन्वर्टर ऑटोमोबाइल में विषाक्त गैसों जैसे NO2 और CO के उत्सर्जन को कम करने के लिए लगाए जाते हैं।

- • ये महंगे धातुओं जैसे प्लैटिनम, पैलडियम और रोडियम से बने होते हैं।

- • जब उत्सर्जन कैटेलिटिक कन्वर्टर के माध्यम से गुजरता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाता है; कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है और अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन पूरी तरह से CO2 और H2O में जल जाते हैं।

- • कैटेलिटिक कन्वर्टर से लैस मोटर वाहनों में लेड रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए क्योंकि लेडेड पेट्रोल उत्प्रेरक को निष्क्रिय कर देता है।

(i) एक केस स्टडी— दिल्ली में वायु प्रदूषण का नियंत्रण

- (a) दिल्ली उच्च स्तर के वायु प्रदूषण में देश में अग्रणी है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में वाहन हैं। 1990 के दशक में, दिल्ली विश्व के 41 सबसे प्रदूषित शहरों में चौथे स्थान पर थी।

- (b) सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, 2002 के अंत तक दिल्ली की सभी बसें संकुचित प्राकृतिक गैस (CNG) पर चलाने के लिए परिवर्तित कर दी गईं।

- (c) सीएनजी के लाभ डीजल/पेट्रोल पर:

- * सबसे कुशलता से जलता है और कोई अनबर्न्ट अवशेष नहीं छोड़ता।

- * डीजल/पेट्रोल से सस्ता।

- * इसे चोरों द्वारा चुराया नहीं जा सकता और पेट्रोल या डीजल की तरह मिलावट नहीं की जा सकती।

- (d) अन्य तरीके जो वाहन प्रदूषण को कम करते हैं:

- * पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना।

- * लेड रहित पेट्रोल का उपयोग।

- * कम-सल्फर पेट्रोल और डीजल का उपयोग।

- * वाहनों के लिए सख्त प्रदूषण स्तर मानदंडों का अनुपालन।

- * वाहनों में कैटेलिटिक कन्वर्टर का उपयोग।

(vi) भारत सरकार की ऑटो ईंधन नीति

- (a) यूरो II मानदंडों में डीजल में सल्फर को 350 भाग प्रति मिलियन (ppm) और पेट्रोल में 150 ppm पर नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

- (b) इसके अनुसार, सभी ऑटोमोबाइल को 1 अप्रैल, 2005 तक ग्यारह भारतीय शहरों में यूरो III उत्सर्जन विनिर्देशों को पूरा करना होगा।

- (c) इन ग्यारह शहरों को 1 अप्रैल, 2010 तक यूरो IV मानदंडों को पूरा करना होगा।

- (d) देश के अन्य हिस्सों में 2010 तक यूरो III उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप ऑटोमोबाइल और ईंधन होंगे।

- (e) इन सभी प्रयासों के माध्यम से, दिल्ली में 1997 से 2005 के बीच CO2 और SO2 के स्तर में महत्वपूर्ण गिरावट पाई गई है।

- शोर प्रदूषण एक अवांछनीय उच्च ध्वनि स्तर है। भारत में, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1881 में लागू हुआ, लेकिन 1987 में इसे शोर को वायु प्रदूषक के रूप में शामिल करने के लिए संशोधित किया गया।

- ध्वनि माप: ध्वनि को डेसिबल (dB) में व्यक्त किया जाता है। 115 dB से अधिक की ध्वनि कानों के लिए बहुत हानिकारक होती है। 80 dB से ऊपर के शोर के लंबे समय तक संपर्क में रहने से स्थायी सुनने की हानि हो सकती है।

- (i) कारण:

- (a) लाउडस्पीकर और संगीत प्रणालियों का उपयोग।

- (b) जेट विमानों और रॉकेटों का उड़ान भरना।

- (c) औद्योगिक, कारखाने की आवाज़ें आदि।

- (ii) हानिकारक प्रभाव:

- अनिद्रा, तनाव, हृदय की धड़कन में वृद्धि, श्वसन समस्याएँ, कान के पर्दे को नुकसान और सुनने की क्षमता में कमी।

- (iii) नियंत्रण के तरीके:

- (a) ध्वनि को अवशोषित करने वाली सामग्रियों का उपयोग या औद्योगिक इकाइयों में शोर को कम करना।

- (b) अस्पतालों और स्कूलों के चारों ओर हॉर्न-फ्री क्षेत्रों का निर्धारण।

- (c) पटाखों और लाउडस्पीकरों के लिए अनुमेय ध्वनि स्तर के लिए सख्त कानूनों का पालन किया जाना चाहिए।

- (d) लाउडस्पीकरों को केवल एक निर्धारित समय तक ही चलाना चाहिए।

4. जल प्रदूषण

- जल प्रदूषण किसी भी अवांछनीय परिवर्तन को संदर्भित करता है जो जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होता है, जो मानव और जलीय प्रजातियों को प्रभावित कर सकता है।

- (ii) भारत सरकार ने हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 पारित किया है।

- (iii) जल प्रदूषण के स्रोत:

- (a) घरेलू सीवेज में वह सब कुछ शामिल होता है जो आवासीय क्षेत्र से सामान्य सार्वजनिक सीवेज प्रणाली में आता है। केवल 0.1% अशुद्धियाँ घरेलू सीवेज को मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त बनाती हैं।

- घरेलू सीवेज की संरचना:

- • निलंबित ठोस पदार्थ, जैसे रेत, कीचड़ और मिट्टी।

- • कोलॉइडल सामग्री, जैसे मल, बैक्टीरिया, कपड़ा और कागज के रेशे।

- • घुलनशील सामग्री, जैसे पोषक तत्व (नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम और कैल्शियम)।

- • इसमें मुख्यतः जैविक अपशिष्ट होते हैं, जिन्हें अपघटनकर्ताओं की मदद से आसानी से अपघटित किया जा सकता है।

- (b) औद्योगिक अपशिष्ट पेट्रोलियम, कागज निर्माण, धातु आदि द्वारा छोड़े जाते हैं।

- • इसमें भारी धातुएँ जैसे पारा और कई कार्बनिक यौगिक होते हैं।

- (iii) जल प्रदूषण के प्रभाव:

- (a) जैविक वृद्धि को परिभाषित किया जा सकता है जैसे कि विषाक्त पदार्थों की एकाग्रता में वृद्धि successive trophic levels पर।

- • पारा और DDT जैविक वृद्धि के लिए प्रसिद्ध हैं।

- • विषाक्त सामग्री का मेटाबोलिज्म या उत्सर्जन नहीं किया जा सकता। इसलिए, वे एक जीव में जमा हो जाते हैं और उच्च खाद्य स्तरों पर पहुँचते हैं।

- • DDT पक्षियों में जमा होता है और कैल्शियम के मेटाबोलिज्म को प्रभावित करता है, जिससे अंडे के खोल की पतलापन होता है। इससे पक्षियों की जनसंख्या में कमी आती है।

- (b) यूट्रोफिकेशन को परिभाषित किया जा सकता है जैसे कि जल के पोषक तत्वों से समृद्ध होने के कारण झील की प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया।

- यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया:

- • युवा झील में पानी ठंडा और साफ होता है जो जीवन का समर्थन करता है।

- • धीरे-धीरे समय के साथ, यह नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाता है जो इसमें बहने वाली धाराओं से आते हैं।

- • इसके कारण, जलीय जीवन (पौधे और जानवर) झील में फलते-फूलते हैं।

- • जैविक अवशेष झील के तल पर जमा होते हैं और समय के साथ, पानी गर्म हो जाता है। अंततः, तैरने वाले पौधे झील में विकसित होते हैं, अंततः इसे भूमि में बदल देते हैं। यह सीवेज, कृषि और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण झीलों की तेज उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को सांस्कृतिक या तेज यूट्रोफिकेशन कहा जाता है।

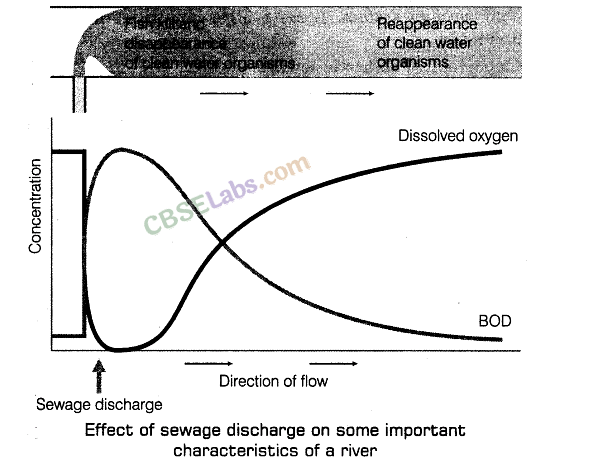

- (c) जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (BOD) वह ऑक्सीजन की मात्रा है जो जैविक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। यह प्रदूषित जल में अधिक और स्वच्छ जल में कम होती है।

- (d) शैवाल का फुलाव जल निकायों में प्लवक (फ्री-फ्लोटिंग) शैवाल का अत्यधिक विकास है।

- • घरेलू सीवेज में, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व शैवाल के फुलाव के विकास को बढ़ावा देते हैं।

- • यह मछलियों की मृत्यु और जल गुणवत्ता में गिरावट का कारण बनता है। उदाहरण, जल हाइसीनथ (Eichhornia crassipes) का अत्यधिक विकास। यह सबसे समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार है, जिसे बंगाल का आतंक कहा जाता है।

(vi) एक केस स्टडी— एकीकृत अपशिष्ट जल प्रबंधन

- (a) अपशिष्ट जल जिसमें सीवेज शामिल है, को कृत्रिम और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के मिश्रण का उपयोग करके एकीकृत तरीके से उपचारित किया जा सकता है।

- • ऐसा एक उदाहरण कैलिफ़ोर्निया के उत्तरी तट पर स्थित एरेटा नामक शहर है। इस शहर में हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के जीवविज्ञानियों की मदद से एक एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया विकसित की गई।

- • सफाई दो चरणों में होती है:

- — पारंपरिक तलछट, निस्पंदन और क्लोरीन उपचार किया जाता है। उपचारित जल में अभी भी कई भारी धातुएँ और अन्य विषैले प्रदूषक होते हैं।

- — दूसरे चरण में, शैवाल, फफूंद और बैक्टीरिया को मैरश भूमि में उगाया जाता है जिससे जल बहता है। ये जीवन रूप प्रदूषकों को न्यूट्रलाइज, अवशोषित और समाहित करते हैं और जल को स्वाभाविक रूप से शुद्ध करते हैं। मैरश भी उच्च जैव विविधता के साथ एक आश्रय स्थल का निर्माण करते हैं।

- (b) ईकोसैन टॉयलेट्स केरल और श्रीलंका के क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय स्वच्छता के लिए विकसित किए गए हैं। पारिस्थितिकीय स्वच्छता के लाभ हैं:

- • अपशिष्ट के निपटान का एक व्यावहारिक, स्वच्छ और कुशल तरीका।

प्रदूषण, ठोस और रेडियोधर्मी अपशिष्ट

1. प्रदूषण हवा, पानी, भूमि और मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन है।

- (i) प्रदूषक वे एजेंट हैं जो पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन का कारण बनते हैं।

- (ii) भारत सरकार ने हमारे पर्यावरण (हवा, पानी और मिट्टी) की गुणवत्ता को सुधारने और संरक्षित करने के लिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया।

- (i) हवा प्रदूषण के कारण

- (a) थर्मल पावर प्लांट से धूम्रपान, जंगल की fires, ज्वालामुखी विस्फोट आदि।

- (b) कचरे का विघटन भी हवा में अवांछित गैसों को छोड़ता है।

- (c) ऑटोमोबाइल और उद्योगों द्वारा जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग कण और वायु प्रदूषक छोड़ता है।

- (d) सीसे वाला पेट्रोल का उपयोग।

- (ii) हवा प्रदूषकों के प्रकार

- (iii) स्वास्थ्य पर हवा प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव

- (a) कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) चक्कर, सिरदर्द, हृदय संबंधी malfunction, श्वसन रुकावट आदि का कारण बनता है।

- (b) हाइड्रोजन सल्फाइड (H2S) मतली, आंख और गले में जलन का कारण बनता है।

- (c) सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) श्वसन पथ की बीमारियों जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कैंसर, emphysema आदि का कारण बनता है।

- (d) उद्योगों द्वारा छोड़े गए बारीक कण श्वसन और श्वास संबंधी समस्याएं, सूजन और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं।

- (e) पौधों में वृद्धि और उपज में कमी और समय से पहले मृत्यु होती है।

- (iv) हवा प्रदूषण के नियंत्रण के तरीके

- (a) इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसीपिटेटर (ESP) एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो थर्मल पावर प्लांट के उत्सर्जन में मौजूद कणों को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है।

- • लगभग 99% कणों को ESP द्वारा हटाया जा सकता है।

- • इसमें इलेक्ट्रोड तार और संग्रहण प्लेटों का एक स्टेज होता है।

- • इलेक्ट्रोड तारों को हजारों वोल्ट की विद्युत धारा प्रदान की जाती है, जो एक कोरोना पैदा करती है जो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ती है।

- • ये इलेक्ट्रॉन धूल के कणों से जुड़ जाते हैं और उन्हें नकारात्मक चार्ज देते हैं।

- • संग्रहण प्लेटें ग्राउंडेड होती हैं जो चार्ज किए गए धूल के कणों को आकर्षित करती हैं।

- • प्लेटों के बीच हवा की गति इतनी कम होनी चाहिए कि धूल गिर सके।

- (b) स्क्रबर हानिकारक गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को औद्योगिक उत्सर्जन से हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। उत्सर्जन को पानी या चूना के स्प्रे के माध्यम से पास किया जाता है।

- • पानी गैसों को घोलता है और चूना सल्फर डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है जिससे कैल्शियम सल्फेट और सल्फाइड का अवसाद बनता है।

- (c) कैटलिटिक कन्वर्टर ऑटोमोबाइल में विषाक्त गैसों जैसे NO2 और CO के उत्सर्जन को कम करने के लिए लगाई जाती हैं।

- • ये महंगे धातुओं जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम से बने होते हैं।

- • जब उत्सर्जन कैटेलिटिक कन्वर्टर के माध्यम से गुजरता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाता है; कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत होता है और अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन को पूरी तरह से CO2 और H2O में जला दिया जाता है।

- • कैटेलिटिक कन्वर्टर लगे मोटर वाहनों में बिना सीसा वाला पेट्रोल का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि सीसे वाला पेट्रोल उत्प्रेरक को निष्क्रिय कर देता है।

- (i) एक केस स्टडी— दिल्ली में हवा प्रदूषण का नियंत्रण

- (a) दिल्ली में वाहनों की बड़ी संख्या के कारण उच्च स्तर के हवा प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। 1990 के दशक में दिल्ली विश्व के 41 सबसे प्रदूषित शहरों में चौथे स्थान पर थी।

- (b) सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, 2002 के अंत तक दिल्ली की सभी बसों को संकुचित प्राकृतिक गैस (CNG) पर चलाने के लिए परिवर्तित किया गया।

- (c) CNG के लाभ डीजल/पेट्रोल की तुलना में

- • सबसे कुशलता से जलता है और कोई अनबर्न्ट अवशेष नहीं छोड़ता।

- • डीजल/पेट्रोल से सस्ता।

- • चोरों द्वारा चुराया नहीं जा सकता और पेट्रोल या डीजल की तरह मिलाया नहीं जा सकता।

- (d) वाहनों के प्रदूषण को कम करने के अन्य तरीके

- • पुराने वाहनों का चरणबद्ध रूप से हटाना।

- • बिना सीसा वाला पेट्रोल का उपयोग।

- • कम सल्फर वाला पेट्रोल और डीजल का उपयोग।

- • वाहनों के लिए कठोर प्रदूषण स्तर के मानदंड लागू करना।

- • वाहनों में कैटेलिटिक कन्वर्टर का उपयोग।

- (vi) भारत सरकार की ऑटो ईंधन नीति

- (a) यूरो II मानदंड के अनुसार, डीजल में सल्फर को 350 भाग प्रति मिलियन (ppm) और पेट्रोल में 150 ppm पर नियंत्रित किया जाना चाहिए।

- (b) इसके अनुसार, सभी ऑटोमोबाइल को 1 अप्रैल, 2005 तक 11 भारतीय शहरों में यूरो III उत्सर्जन विनिर्देशों को पूरा करना चाहिए।

- (c) वही 11 शहर 1 अप्रैल, 2010 तक यूरो IV मानदंडों को पूरा करेंगे।

- (d) देश का शेष भाग 2010 तक यूरो III उत्सर्जन मानदंड वाले ऑटोमोबाइल और ईंधनों का अनुपालन करेगा।

- (e) इन सभी प्रयासों के कारण, 1997 और 2005 के बीच दिल्ली में CO2 और SO2 के स्तर में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है।

- (i) कारण हैं

- (a) लाउडस्पीकर और संगीत प्रणालियों का उपयोग।

- (b) जेट विमानों और रॉकेटों का उड़ान भरना।

- (c) औद्योगिक, फैक्ट्री शोर आदि।

- (ii) हानिकारक प्रभाव हैं अनिद्रा, तनाव, बढ़ता हुआ दिल की धड़कन, श्वसन समस्याएं, कान के पर्दे को नुकसान और सुनने की क्षमता में कमी।

- (iii) नियंत्रण के तरीके

- (a) औद्योगिक इकाइयों में ध्वनि-शोषक सामग्रियों का उपयोग करना या शोर को मफल करना।

- (b) अस्पतालों और स्कूलों के आसपास शोर-मुक्त क्षेत्रों का निर्धारण।

- (c) पटाखों और लाउडस्पीकर के लिए अनुमेय ध्वनि स्तरों के लिए कठोर कानूनों का पालन किया जाना चाहिए।

- (d) लाउडस्पीकर को केवल एक निश्चित समय तक चलाने की अनुमति होनी चाहिए।

- (ii) भारत सरकार ने हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए 1974 में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम पारित किया।

- (ii) पानी प्रदूषण के स्रोत

- (a) घरेलू सीवेज में सब कुछ शामिल होता है जो आवासीय क्षेत्र से सामान्य सार्वजनिक सीवेज प्रणाली में आता है। केवल 0.1% अशुद्धता घरेलू सीवेज को मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त बनाती है।

- घरेलू सीवेज की संरचना

- • निलंबित ठोस जैसे रेत, कीचड़ और मिट्टी।

- • कोलोइडल सामग्री जैसे मल, बैक्टीरिया, कपड़े और कागज के फाइबर।

- • घुलनशील सामग्री जैसे पोषक तत्व (नाइट्रेट, अमोनिया, फास्फेट, सोडियम और कैल्शियम)।

- • इसमें मुख्य रूप से जैविक अपशिष्ट होते हैं, जो अपघटनकर्ताओं की मदद से आसानी से विघटित होते हैं।

- (b) औद्योगिक अपशिष्ट जैसे पेट्रोलियम, कागज निर्माण, धातु आदि द्वारा छोड़े जाते हैं।

- • इसमें भारी धातुएं जैसे पारा और कई जैविक यौगिक होते हैं।

- (iii) पानी प्रदूषण के प्रभाव

- (a) जैविक वृद्धि को परिभाषित किया जा सकता है जैसे विषाक्त पदार्थों की सांद्रता का वृद्धि क्रमिक ट्रॉफिक स्तर पर।

- • पारा और DDT जैविक वृद्धि के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं।

- • विषाक्त सामग्री को मेटाबोलाइज या उत्सर्जित नहीं किया जा सकता। इसलिए, वे एक जीव में जमा होते हैं और उच्च ट्रॉफिक स्तरों पर पहुँचते हैं।

- • DDT पक्षियों में जमा होता है और कैल्शियम मेटाबोलिज्म को बाधित करता है, जिसके परिणामस्वरूप अंडों के खोल का पतला होना होता है। इससे पक्षियों की जनसंख्या में कमी आती है।

- (b) यूट्रोफिकेशन को परिभाषित किया जा सकता है जैसे झील का प्राकृतिक बुढ़ापा उसके पानी के पोषक तत्वों से समृद्ध होने के कारण।

- • युवा झील में पानी ठंडा और साफ होता है, जो जीवन का समर्थन करता है।

- • समय के साथ, यह नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाता है।

- • इसके कारण, जलीय जीवन (पौधे और जानवर) झील में फलते-फूलते हैं।

- • जैविक अवशेष झील के तल पर जमा हो जाते हैं और समय के साथ, पानी गर्म हो जाता है। अंततः, तैरने वाले पौधे झील में विकसित होते हैं, जो अंततः इसे भूमि में बदल देते हैं। यह सीवेज, कृषि और औद्योगिक अपशिष्टों के कारण झीलों का तेज़ बुढ़ापा कहलाता है।

- (c) जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (BOD) वह ऑक्सीजन की मात्रा है जो जैविक अपशिष्ट के सूक्ष्मजीवों द्वारा विघटन के लिए आवश्यक होती है। यह प्रदूषित पानी में अधिक और साफ पानी में कम होती है।

- (d) अल्गल ब्लूम पानी में प्लवक (फ्री-फ्लोटिंग) शैवाल का अत्यधिक विकास है।

- • घरेलू सीवेज में, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की अधिकता अल्गल ब्लूम के विकास को बढ़ावा देती है।

- • यह मछलियों की मृत्यु और पानी की गुणवत्ता में गिरावट का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, पानी की हायसिंथ (Eichhornia crassipes) का अत्यधिक विकास। यह सबसे समस्याग्रस्त जलीय जड़ी बूटी है, जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है।

- (vi) एक केस स्टडी— एकीकृत अपशिष्ट जल प्रबंधन

- (a) अपशिष्ट जल जिसमें सीवेज शामिल है, को कृत्रिम और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के मिश्रण का उपयोग करके एकीकृत तरीके से उपचारित किया जा सकता है।

- • ऐसे ही एक उदाहरण के रूप में कैलिफोर्निया के उत्तरी तट पर स्थित एरेटा नगर है। इस नगर में हंबोल्ट राज्य विश्वविद्यालय के जैविकों की मदद से एक एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया विकसित की गई थी।

- • सफाई दो चरणों में होती है: — पारंपरिक अवसादन, फ़िल्ट्रेटिंग और क्लोरीन उपचार किया जाता है। उपचारित पानी में अभी भी बहुत से भारी धातु और अन्य विषैले प्रदूषक होते हैं। — दूसरे चरण में, शैवाल, फंगस और बैक्टीरिया को उस मैंग्रोव भूमि में उगाया जाता है जिसके माध्यम से पानी बहता है। ये जीवन रूप प्रदूषकों को नष्ट, अवशोषित और समाहित करते हैं और पानी को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करते हैं।

- (b) ईकोसैन टॉयलेट्स केरल और श्रीलंका के क्षेत्रों में पारिस्थितिकी स्वच्छता के लिए विकसित किए गए हैं। पारिस्थितिकी स्वच्छता के लाभ हैं:

- • निष्पादन का एक व्यावहारिक, स्वच्छ और कुशल तरीका।

- • लागत प्रभावी दृष्टिकोण।

- • मानव मल को प्राकृतिक उर्वरक में पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, जिससे रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता कम होती है।

- (i) नगरपालिका ठोस अपशिष्ट में घरों, कार्यालयों, स्कूलों, अस्पताल

3. शोर प्रदूषण अवांछनीय उच्च स्तर की ध्वनि है। भारत में, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1881 में लागू हुआ था, लेकिन इसे 1987 में संशोधित किया गया था ताकि शोर को वायु प्रदूषक के रूप में शामिल किया जा सके।

शोर मापन ध्वनि को डेसिबल (dB) में व्यक्त किया जाता है। 115 dB से अधिक की ध्वनि कानों के लिए बहुत हानिकारक है। 80 dB से अधिक के शोर स्तर के प्रति लंबे समय तक संपर्क स्थायी सुनने की हानि का कारण बनता है।

The document NCERT सारांश: पर्यावरणीय मुद्दे | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC is a part of the UPSC Course यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography).

All you need of UPSC at this link: UPSC

|

93 videos|435 docs|208 tests

|

Related Searches