NCERT सारांश: भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार - 1 | UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity) PDF Download

परिचय

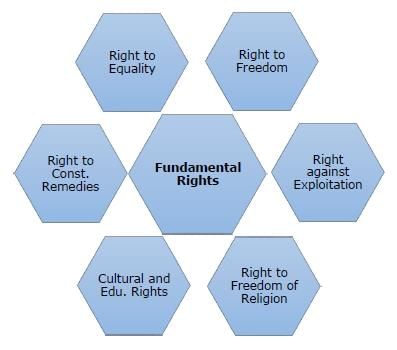

हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा और मांग की कि ब्रिटिश शासक लोगों के अधिकारों का सम्मान करें। मोतीलाल नेहरू समिति ने 1928 में अधिकारों का एक बिल मांगा था। इसलिए, यह स्वाभाविक था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ और संविधान तैयार किया जा रहा था, तो संविधान में अधिकारों के समावेश और सुरक्षा पर कोई दो राय नहीं थी। संविधान ने उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया जो विशेष रूप से संरक्षित किए जाएंगे और उन्हें ‘मूलभूत अधिकार’ कहा गया।

शब्द मूलभूत यह सुझाव देता है कि ये अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान ने उन्हें अलग से सूचीबद्ध किया है और उनके संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान बनाए हैं।

- मूलभूत अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं सुनिश्चित करता है कि उन्हें सरकार द्वारा नहीं नकारा जाए।

- मूलभूत अधिकार अन्य उपलब्ध अधिकारों से भिन्न हैं। जबकि सामान्य कानूनी अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन सामान्य कानून द्वारा किया जाता है, मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा और गारंटी देश के संविधान द्वारा की जाती है।

- सामान्य अधिकारों को सामान्य विधायिकी द्वारा सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया के माध्यम से बदला जा सकता है, लेकिन एक मूलभूत अधिकार केवल संविधान को संशोधित करके ही बदला जा सकता है।

- इसके अलावा, सरकार का कोई भी अंग ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो इन्हें उल्लंघन करे।

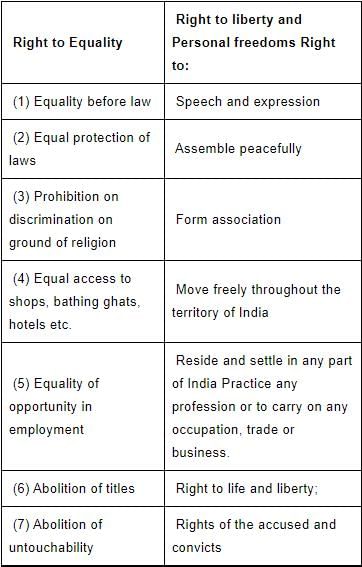

समानता का अधिकार

- यह दुकानों, होटलों, मनोरंजन स्थलों, कुओं, स्नान घाटों और पूजा स्थलों जैसे सार्वजनिक स्थानों में समान पहुँच प्रदान करता है।

- इस पहुँच में जाति, धर्म, रंग, लिंग, धर्म, या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता।

- यह किसी भी सार्वजनिक रोजगार में उपर्युक्त आधारों पर भेदभाव को भी रोकता है।

- यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे समाज में अतीत में समान पहुँच का अभ्यास नहीं किया गया था।

- अछूतता का अभ्यास असमानता के सबसे क्रूर रूपों में से एक है। इसे समानता के अधिकार के तहत समाप्त कर दिया गया है।

- यह अधिकार यह भी प्रदान करता है कि राज्य किसी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं देगा सिवाय उन लोगों के जो सैन्य या शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं।

- इस प्रकार, समानता का अधिकार भारत को एक सच्चा लोकतंत्र बनाने का प्रयास करता है, सभी नागरिकों के बीच सम्मान और स्थिति की समानता सुनिश्चित करके।

- क्या आपने हमारे संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? आपको पाएंगे कि प्रस्तावना समानता के बारे में दो बातें उल्लेख करती है: स्थिति की समानता और अवसर की समानता।

- अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलते हैं।

- लेकिन एक ऐसे समाज में जहाँ विभिन्न प्रकार की सामाजिक असमानताएँ हैं, समान अवसर का क्या अर्थ है?

- संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार कुछ वर्गों की स्थिति को सुधारने के लिए विशेष योजनाएँ और उपाय लागू कर सकती है: बच्चे, महिलाएँ, और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग।

- आपने नौकरियों और प्रवेश में ‘आरक्षण’ के बारे में सुना होगा। आप सोच रहे होंगे कि यदि हम वास्तव में समानता के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं तो आरक्षण क्यों है।

- संविधान के अनुच्छेद 16(4) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

- यदि आप संविधान की भावना को देखें, तो यह अवसर की समानता के अधिकार की पूर्ति के लिए आवश्यक है।

स्वतंत्रता का अधिकार

समानता और स्वतंत्रता, ये दो अधिकार हैं जो लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक के बिना दूसरे के बारे में सोचना संभव नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है विचार, अभिव्यक्ति और क्रिया की स्वतंत्रता। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। यदि ऐसा अनुमति दी गई, तो बड़ी संख्या में लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए, स्वतंत्रताओं को इस तरह परिभाषित किया गया है कि हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके बिना दूसरे की स्वतंत्रता को खतरे में डाले और कानून और व्यवस्था की स्थिति को खतरे में डाले।

अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण - किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय उस प्रक्रिया के अनुसार जो कानून द्वारा स्थापित की गई है। (i) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

- स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी नागरिक को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता, सिवाय उस प्रक्रिया के जो कानून के तहत निर्धारित की गई है। इसी तरह, किसी को भी उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि किसी को भी गिरफ्तारी के लिए कारण बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि गिरफ्तार किया जाता है, तो उस व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील द्वारा अपनी रक्षा करने का अधिकार है।

- इसके अलावा, पुलिस के लिए यह अनिवार्य है कि वह उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाए। मजिस्ट्रेट, जो पुलिस का हिस्सा नहीं होता, यह तय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं।

- यह अधिकार केवल किसी व्यक्ति के जीवन के छिनने के खिलाफ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक अनुप्रयोग है। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों ने इस अधिकार के दायरे को बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि इस अधिकार में मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है, जो शोषण से मुक्त हो।

- कोर्ट ने यह भी माना है कि आश्रय और जीविका का अधिकार भी जीवन के अधिकार में शामिल है, क्योंकि कोई व्यक्ति जीवन यापन के साधनों के बिना नहीं रह सकता।

(ii) निवारक निरोध

- सामान्यतः, एक व्यक्ति को तब गिरफ्तार किया जाएगा जब उसने किसी अपराध को करने की सूचना दी हो। हालांकि, इसमें कुछ अपवाद हैं। कभी-कभी, एक व्यक्ति को केवल इस आशंका में गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह अवैध गतिविधियों में संलग्न हो सकता है और उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किए बिना कुछ समय के लिए कैद किया जा सकता है। इसे निवारक निरोध कहा जाता है।

- यह मतलब है कि यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून और व्यवस्था या देश की शांति और सुरक्षा के लिए एक खतरा बन सकता है, तो वह उस व्यक्ति को निरुद्ध या गिरफ्तार कर सकती है। यह निवारक निरोध केवल तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। तीन महीने के बाद, ऐसे मामले को एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष समीक्षा के लिए लाया जाता है।

- पहली नज़र में, निवारक निरोध सरकार के हाथों में एक प्रभावी उपकरण लगती है ताकि वह सामाजिक तत्वों या उपद्रवियों से निपट सके। लेकिन इस प्रावधान का अक्सर सरकार द्वारा दुरुपयोग किया गया है। कई लोग सोचते हैं कि इस कानून में अधिक सुरक्षा उपाय होने चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग उन लोगों के खिलाफ न किया जा सके जो वास्तव में इसके लिए उचित नहीं हैं। वास्तव में, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और निवारक निरोध के प्रावधान के बीच एक स्पष्ट तनाव है।

अन्य स्वतंत्रताएँ: आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ अन्य अधिकार भी हैं। हालांकि, ये अधिकार पूर्ण नहीं हैं। इनमें से प्रत्येक पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध लागू होते हैं। उदाहरण: बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और नैतिकता जैसे प्रतिबंधों के अधीन है। एकत्र होने की स्वतंत्रता भी शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हथियारों के प्रयोग की जानी चाहिए। सरकार कुछ क्षेत्रों में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने को अवैध घोषित करके प्रतिबंध लगा सकती है।

(iii) आरोपी के अधिकार: हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न अपराधों के आरोपित व्यक्तियों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी। हम अक्सर मानते हैं कि जिसे किसी अपराध का आरोपित किया गया है, वह गुनहगार है। हालांकि, कोई भी व्यक्ति तब तक गुनहगार नहीं है जब तक कि अदालत ने उस व्यक्ति को अपराध का दोषी न ठहराया हो। यह भी आवश्यक है कि किसी अपराध के आरोपित व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का पर्याप्त अवसर मिले। अदालतों में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए संविधान ने तीन अधिकार प्रदान किए हैं:

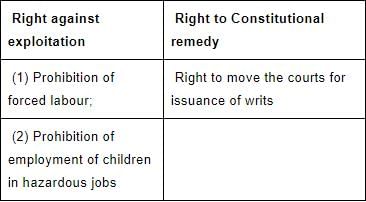

शोषण के खिलाफ अधिकार

हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो अविकसित और वंचित हैं। उन्हें अपने सहानुभूतिपूर्ण मानवों द्वारा शोषण का सामना करना पड़ सकता है। हमारे देश में शोषण के ऐसे ही एक रूप में भिक्षावृत्ति या बिना भुगतान के बाध्य श्रम शामिल है। एक अन्य निकट संबंधी शोषण का रूप मानवों की खरीद-फरोख्त और उन्हें गुलाम के रूप में उपयोग करना है। इन दोनों को संविधान के तहत निषिद्ध किया गया है।

भूतकाल में, जमींदारों, साहूकारों और अन्य धनी व्यक्तियों द्वारा बाध्य श्रम लगाया गया था। देश में कुछ रूपों में बंधुआ श्रम अभी भी जारी है, विशेषकर ईंट भट्टों में। इसे अब एक अपराध घोषित कर दिया गया है और यह दंडनीय है।

संविधान में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों जैसे कारखानों और खदानों में काम पर रखने से भी मना किया गया है। बाल श्रम को अवैध बनाए जाने और बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार बन जाने के साथ, शोषण के खिलाफ यह अधिकार और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

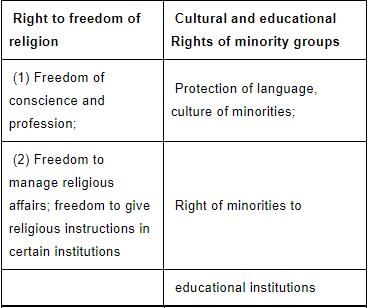

|

161 videos|631 docs|260 tests

|