NCERT सारांश: भूमि उपयोग और कृषि - 1 | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC PDF Download

विभिन्न प्रकार की भूमि विभिन्न उपयोगों के लिए उपयुक्त होती है। इसलिए, मानव beings भूमि का उपयोग उत्पादन, निवास और मनोरंजन के संसाधन के रूप में करते हैं।

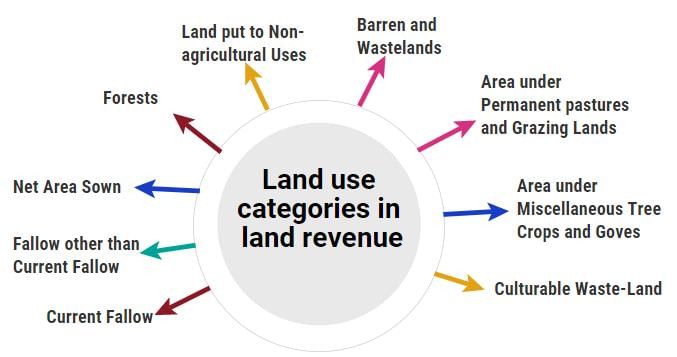

भूमि उपयोग के रिकॉर्ड भूमि राजस्व विभाग द्वारा बनाए रखे जाते हैं। भूमि उपयोग श्रेणियाँ रिपोर्टिंग क्षेत्र में जोड़ती हैं, जो भूगोलिक क्षेत्र से कुछ हद तक भिन्न है। भारत में प्रशासनिक इकाइयों के भूगोलिक क्षेत्र को मापने की जिम्मेदारी भारतीय सर्वेक्षण (Survey of India) की होती है। दोनों अवधारणाओं के बीच का अंतर यह है कि जबकि पूर्व वाला भूमि राजस्व रिकॉर्ड की अनुमानित मात्रा के अनुसार कुछ हद तक बदलता है, बाद वाला नहीं बदलता और भारतीय सर्वेक्षण के माप के अनुसार स्थिर रहता है।

भूमि राजस्व में बनाए गए भूमि उपयोग श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं:

(i) जंगल: यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक वन आवरण के अंतर्गत क्षेत्र और जंगल के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र में अंतर है। बाद वाला वह क्षेत्र है जिसे सरकार ने वन विकास के लिए पहचान और सीमांकित किया है। भूमि राजस्व रिकॉर्ड इस परिभाषा के अनुरूप हैं। इसलिए, इस श्रेणी में वृद्धि हो सकती है बिना वास्तविक वन आवरण में किसी वृद्धि के।

(ii) गैर-कृषि उपयोग के लिए भूमि: इस श्रेणी में बस्तियों (ग्रामीण और शहरी), बुनियादी ढाँचे (सड़कें, नहरें, आदि), उद्योग, दुकानें, आदि के अंतर्गत आने वाली भूमि शामिल है। द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों में विस्तार इस भूमि उपयोग की श्रेणी में वृद्धि का कारण बनेगा।

(iii) बंजर और बंजर भूमि: वह भूमि जो बंजर पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तानी भूमि, घाटियों आदि के रूप में वर्गीकृत की जा सकती है, सामान्यतः उपलब्ध तकनीक के साथ खेती के लिए लायी नहीं जा सकती।

(iv) स्थायी चरागाहों और चरा भूमि का क्षेत्र: इस प्रकार की अधिकांश भूमि गाँव की ‘पंचायत’ या सरकार के पास होती है। इस भूमि का केवल एक छोटा हिस्सा निजी स्वामित्व में होता है। गाँव की पंचायत द्वारा स्वामित्व वाली भूमि को ‘सामान्य संपत्ति संसाधन’ के अंतर्गत रखा जाता है।

(v) विविध वृक्ष फसलों और गोवों (नेट बोया क्षेत्र को छोड़कर) का क्षेत्र: बागों और फलदार वृक्षों के अंतर्गत आने वाली भूमि इस श्रेणी में शामिल है। इस भूमि का अधिकांश भाग निजी स्वामित्व में है।

(vi) कृषि योग्य बंजर भूमि: कोई भी भूमि जो पाँच वर्षों से अधिक समय के लिए खाली (अकृषित) रखी गई है, इस श्रेणी में शामिल होती है। इसे सुधारात्मक प्रथाओं के माध्यम से कृषि के लिए लाया जा सकता है।

(vii) वर्तमान बंजर: यह वह भूमि है जिसे एक या उससे कम कृषि वर्ष के लिए बिना कृषि के छोड़ दिया गया है। बंजर रखना एक सांस्कृतिक प्रथा है जो भूमि को विश्राम देने के लिए अपनाई जाती है। यह भूमि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से खोई हुई उर्वरता को पुनः प्राप्त करती है।

(viii) वर्तमान बंजर के अलावा बंजर: यह भी एक कृषि योग्य भूमि है जिसे पाँच वर्षों से अधिक समय के लिए अकृषित छोड़ दिया गया है, इसे कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(ix) नेट बोया क्षेत्र: उस भूमि का भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और कटाई की जाती हैं, को नेट बोया क्षेत्र कहा जाता है।

भारत में भूमि उपयोग में परिवर्तन

किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग, बड़े पैमाने पर, उस क्षेत्र में किए जाने वाले आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति से प्रभावित होता है। हालांकि, जबकि आर्थिक गतिविधियाँ समय के साथ बदलती हैं, भूमि, जैसे अन्य प्राकृतिक संसाधन, अपने क्षेत्र के संदर्भ में निश्चित होती है। इस चरण पर, एक को तीन प्रकार के परिवर्तनों को समझने की आवश्यकता है जो एक अर्थव्यवस्था का अनुभव करती है, जो भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं।

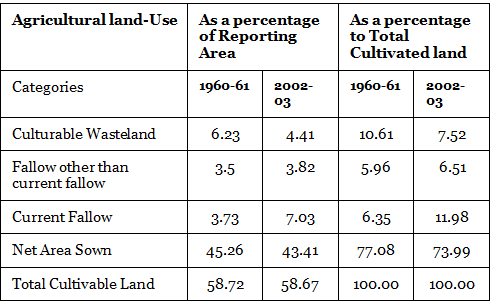

भारत ने पिछले चार या पांच दशकों में अर्थव्यवस्था के भीतर बड़े बदलाव किए हैं, और इसका प्रभाव देश में भूमि उपयोग परिवर्तनों पर पड़ा है। ये परिवर्तन 1960-61 और 2002-03 के बीच दिखाए गए हैं। इस आकृति से कुछ अर्थ निकालने से पहले, आपको दो बिंदुओं को याद रखना चाहिए। सबसे पहले, आकृति में दिखाए गए प्रतिशत रिपोर्टिंग क्षेत्र के संदर्भ में निकाले गए हैं।

दूसरा, चूंकि रिपोर्टिंग क्षेत्र वर्षों में अपेक्षाकृत स्थिर रहा है, एक श्रेणी में कमी आमतौर पर किसी अन्य श्रेणी में वृद्धि का कारण बनती है।

तीन श्रेणियों में वृद्धि हुई है, जबकि चार श्रेणियों में कमी आई है। वन क्षेत्र, गैर-कृषि उपयोग में क्षेत्र और वर्तमान खाली भूमि के हिस्से में वृद्धि हुई है। इन वृद्धि के बारे में निम्नलिखित अवलोकन किए जा सकते हैं:

- (i) गैर-कृषि उपयोग में क्षेत्र की वृद्धि की दर सबसे अधिक है। इसका कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना है, जो औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के योगदान पर अधिक निर्भर होती जा रही है और संबंधित बुनियादी ढांचे की सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। इसके अलावा, शहरी और ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्र का विस्तार भी वृद्धि में योगदान दे रहा है। इस प्रकार, गैर-कृषि उपयोग में क्षेत्र की वृद्धि बंजर भूमि और कृषि भूमि की कीमत पर हो रही है।

- (ii) वन क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि, जैसा कि पहले बताया गया है, वास्तव में देश में वन आवरण में वास्तविक वृद्धि के बजाय वन के लिए सीमांकित क्षेत्र में वृद्धि के कारण है।

(iii) वर्तमान अनुपयोगी भूमि में वृद्धि को केवल दो बिंदुओं की जानकारी से समझाया नहीं जा सकता। वर्तमान अनुपयोगी भूमि का प्रवृत्ति वर्षों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव करती है, जो वर्षा और फसल चक्रों की विविधता पर निर्भर करती है।

चार श्रेणियाँ जिनमें कमी दर्ज की गई है, वे हैं: बंजर और बर्बाद भूमि, उपजाऊ बर्बाद भूमि, चारागाहों और वृक्ष फसलों का क्षेत्र और कुल बोई गई भूमि।

कमी की प्रवृत्तियों के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिए जा सकते हैं:

- (i) जैसे-जैसे भूमि पर दबाव बढ़ा, कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों से, बर्बाद भूमि और उपजाऊ बर्बाद भूमि समय के साथ घटती गई हैं।

- (ii) कुल बोई गई भूमि में कमी एक हालिया घटना है जो नब्बे के दशक के अंत में शुरू हुई, जिसके पहले इसमें धीरे-धीरे वृद्धि हो रही थी। संकेत मिलते हैं कि अधिकांश कमी गैर-कृषि उपयोग के तहत क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुई है। (नोट: आपके गाँव और शहर में कृषि भूमि पर भवन गतिविधियों का विस्तार)।

- (iii) चारागाहों और चराई भूमि में कमी को कृषि भूमि के दबाव से समझाया जा सकता है। सामान्य चारागाहों पर खेती के विस्तार के कारण अवैध अतिक्रमण इस कमी के लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदार है।

भारत में कृषि भूमि उपयोग

भूमि संसाधन उन लोगों की जीविका के लिए अधिक महत्वपूर्ण है जो कृषि पर निर्भर हैं:

- (i) कृषि एक पूरी तरह से भूमि आधारित गतिविधि है, जबकि द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियाँ नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, कृषि उत्पादन में भूमि का योगदान अन्य क्षेत्रों में इसके योगदान की तुलना में अधिक है। इस प्रकार, भूमि तक पहुँच की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की घटनाओं से सीधे संबंधित है।

(ii) भूमि की गुणवत्ता का कृषि की उत्पादकता पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जो अन्य गतिविधियों के लिए सही नहीं है।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में, उत्पादन कारक के रूप में इसकी मूल्य के अलावा, भूमि स्वामित्व का एक सामाजिक मूल्य भी है और यह क्रेडिट के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, प्राकृतिक आपदाओं या जीवन की अनिश्चितताओं के लिए, और यह सामाजिक स्थिति में भी वृद्धि करता है।

कृषि भूमि संसाधनों (यानी कुल कृषि योग्य भूमि) का कुल स्टॉक का आकलन किया जा सकता है, जिसमें शुद्ध बोई गई भूमि, सभी खाली भूमि और कृषि योग्य बंजर भूमि को जोड़कर कुल खेती योग्य भूमि प्राप्त होती है। यह तालिका से देखा जा सकता है कि वर्षों के दौरान, कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध खेती योग्य भूमि के कुल स्टॉक में थोड़ा कमी आई है। खेती की भूमि में अधिक कमी आई है, जबकि कृषि योग्य बंजर भूमि में भी समान कमी आई है।

भारत में फसल के मौसम:

देश के उत्तरी और आंतरिक भागों में तीन अलग-अलग फसल के मौसम होते हैं, अर्थात् खरीफ, रबी और जायद। खरीफ मौसम मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिम मानसून के साथ मेल खाता है, जिसके अंतर्गत चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा और तूर जैसी उष्णकटिबंधीय फसलों की खेती संभव है। रबी मौसम अक्टूबर-नवंबर में सर्दियों की शुरुआत से शुरू होता है और मार्च-अपریل में समाप्त होता है। इस मौसम में कम तापमान की स्थिति गेहूं, चना और सरसों जैसी समशीतोष्ण और उप-उष्णकटिबंधीय फसलों की खेती को सुविधाजनक बनाती है। जायद एक छोटी अवधि का गर्मी का फसल मौसम है, जो रबी फसलों की कटाई के बाद शुरू होता है। इस मौसम में तरबूज, खीरे, सब्जियाँ और चारा फसलों की खेती सिंचित भूमि पर की जाती है। हालाँकि, दक्षिण के हिस्सों में इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। यहाँ, तापमान इतना अधिक है कि वर्ष के किसी भी समय उष्णकटिबंधीय फसलों की खेती की जा सकती है, बशर्ते कि मिट्टी में नमी उपलब्ध हो। इसलिए, इस क्षेत्र में एक कृषि वर्ष में तीन बार वही फसलें उगाई जा सकती हैं, बशर्ते कि मिट्टी में पर्याप्त नमी हो।

प्रारंभिक उपजीविका कृषि के आधार पर भौतिक वातावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं की विशेषताओं के अनुसार निम्नलिखित कृषि प्रणाली की पहचान की जा सकती है।

यह प्रकार की कृषि भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी प्रचलित है। प्रारंभिक उपजीविका कृषि छोटे-छोटे ज़मीन के टुकड़ों पर की जाती है, जिसमें प्राचीन औजार जैसे कुदाल, डाओ और खोदने वाली छड़ें और परिवार/समुदाय का श्रम शामिल होता है। यह प्रकार की कृषि मानसून, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और उगाए गए फसलों के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है।

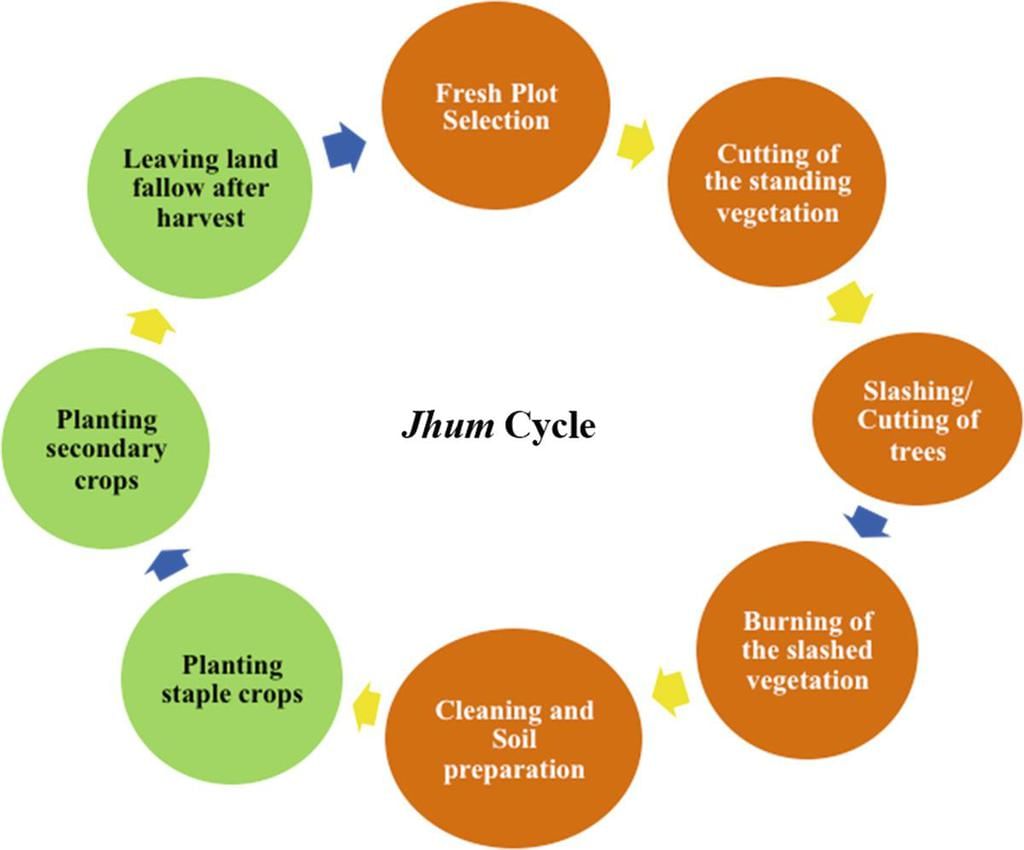

यह एक ‘slash and burn’ कृषि है। किसान एक ज़मीन का टुकड़ा साफ करते हैं और अपने परिवार का पालन करने के लिए अनाज और अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता घटती है, तो किसान नए टुकड़े पर खेती के लिए स्थानांतरित होते हैं। यह प्रकार का स्थानांतरण प्रकृति को मिट्टी की उर्वरता को प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है; इस प्रकार की कृषि में भूमि की उत्पादकता कम होती है क्योंकि किसान उर्वरक या अन्य आधुनिक संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं। इसे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। यह उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूमिंग; मणिपुर में Pamlou; छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में Dipa; और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जाना जाता है।

झूमिंग: ‘slash and burn’ कृषि को मेक्सिको और मध्य अमेरिका में ‘Milpa’, वेनेजुएला में ‘Conuco’, ब्राज़ील में ‘Roca’, मध्य अफ़्रीका में ‘Masole’, इंडोनेशिया में ‘Ladang’, और वियतनाम में ‘Ray’ के नाम से जाना जाता है।

भारत में, इस प्रारंभिक कृषि रूप को मध्य प्रदेश में ‘Betwar’ या ‘Dahiya’, आंध्र प्रदेश में ‘Podu’ या ‘Penda’, ओडिशा में ‘Pama Dabi’ या ‘Koman’ या ‘Bringa’, पश्चिमी घाट में ‘Kumari’, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में ‘Valre’, हिमालयी बेल्ट में ‘Khil’, झारखंड में ‘Kuruwa’, और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ‘Jhumming’ के नाम से जाना जाता है।

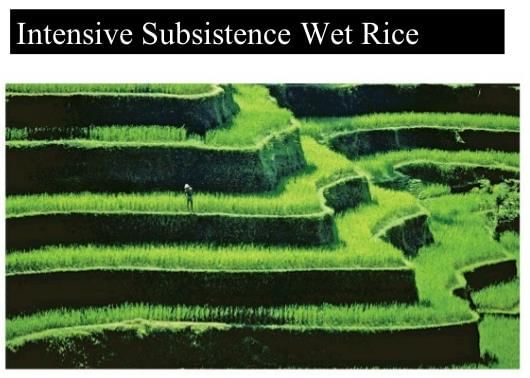

गहन पदार्थ कृषि

यह कृषि उस क्षेत्र में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम-गहन कृषि है, जिसमें उच्च मात्रा में जैव रासायनिक इनपुट और सिंचाई का उपयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि, 'उत्तराधिकार का अधिकार' जो भूमि के विभाजन का कारण बनता है, ने भूमि धारण करने के आकार को आर्थिक रूप से अकारण बना दिया है, फिर भी किसान सीमित भूमि से अधिकतम उत्पादन लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वैकल्पिक आजीविका का स्रोत नहीं है। इस प्रकार, कृषि भूमि पर विशाल दबाव है।

व्यावसायिक कृषि

व्यावसायिक कृषि की मुख्य विशेषता आधुनिक इनपुट्स का उच्च मात्रा में उपयोग करना है, जैसे: उच्च उपज देने वाली किस्म (HYV) बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और कीटनाशक, ताकि उच्च उत्पादकता प्राप्त की जा सके। कृषि का व्यावसायिककरण का स्तर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, हरियाणा और पंजाब में चावल एक व्यावसायिक फसल है, लेकिन ओडिशा में यह एक आत्मनिर्भर फसल है। प्लांटेशन भी व्यावसायिक कृषि का एक प्रकार है। इस प्रकार की कृषि में एक ही फसल को बड़े क्षेत्र पर उगाया जाता है। प्लांटेशन में कृषि और उद्योग का इंटरफेस होता है। प्लांटेशन बड़े भूमि के टुकड़ों को कवर करती है, जिसमें पूंजी-गहन इनपुट का उपयोग किया जाता है, और प्रवासी श्रमिकों की मदद से। सभी उत्पादों का उपयोग संबंधित उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है।

कृषि के प्रकार

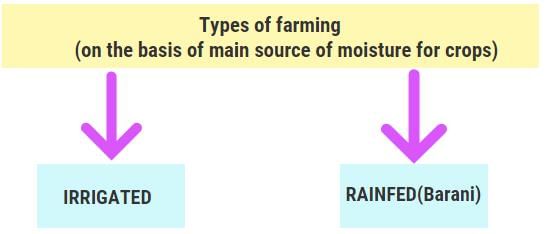

फसलों के लिए मुख्य नमी के स्रोत के आधार पर, कृषि को सिंचाई और वर्षा आधारित (बरानी) में वर्गीकृत किया जा सकता है। सिंचाई वाली कृषि की प्रकृति में भी अंतर होता है जो सिंचाई के उद्देश्य पर निर्भर करता है, यानी सुरक्षात्मक या उत्पादक। सुरक्षात्मक सिंचाई का उद्देश्य फसलों को मिट्टी की नमी की कमी के प्रतिकूल प्रभावों से बचाना है, जिसका अर्थ अक्सर यह होता है कि सिंचाई वर्षा के अलावा जल का एक सहायक स्रोत के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार की सिंचाई की रणनीति अधिकतम संभव क्षेत्र में मिट्टी की नमी प्रदान करना है। उत्पादक सिंचाई का उद्देश्य फसल के मौसम में पर्याप्त मिट्टी की नमी प्रदान करना है ताकि उच्च उत्पादकता प्राप्त की जा सके। इस प्रकार की सिंचाई में सिंचित भूमि के प्रति यूनिट क्षेत्र में जल इनपुट सुरक्षात्मक सिंचाई की तुलना में अधिक होता है। वर्षा आधारित कृषि को फसल के मौसम के दौरान मिट्टी की नमी की पर्याप्तता के आधार पर सूखी भूमि और गीली भूमि कृषि में और वर्गीकृत किया जाता है। भारत में, सूखी भूमि कृषि मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में सीमित है जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेमी से कम होती है। ये क्षेत्र कठोर और सूखा सहिष्णु फसलें जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना और गुड़ (चारा फसलें) उगाते हैं और मिट्टी की नमी संरक्षण और वर्षा जल संचयन के विभिन्न उपायों का अभ्यास करते हैं। गीली भूमि कृषि में, वर्षा पौधों की मिट्टी की नमी की आवश्यकता से अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ और मिट्टी के कटाव का खतरा हो सकता है। ये क्षेत्र विभिन्न जल-गहन फसलें जैसे चावल, जूट और गन्ना उगाते हैं और मीठे पानी के निकायों में जलीय कृषि का अभ्यास करते हैं।

फसल पैटर्न

अन्न फसले: भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में अन्न फसलों का महत्व इस तथ्य से समझा जा सकता है कि ये फसलें देश में कुल फसल क्षेत्र का लगभग दो-तिहाई हिस्सा घेरती हैं। अन्न फसलें देश के सभी हिस्सों में प्रमुख फसलें हैं, चाहे वे जीवनयापन के लिए कृषि हों या व्यावसायिक कृषि। अनाज की संरचना के आधार पर, अन्न फसलों को अनाज और दालों में वर्गीकृत किया जाता है।

अनाज: भारत में अनाज कुल फसल क्षेत्र का लगभग 54 प्रतिशत占 करते हैं। देश विश्व के कुल अनाज का लगभग 11 प्रतिशत उत्पादन करता है और उत्पादन में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत विभिन्न प्रकार के अनाज का उत्पादन करता है, जिन्हें उत्तम अनाज (चावल, गेहूं) और मोटे अनाज (ज्वार, मक्का, रागी) आदि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। महत्वपूर्ण अनाजों का विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है।

चावल: चावल भारत की विशाल जनसंख्या के लिए एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है। हालांकि, इसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्रों की फसल माना जाता है, इसकी लगभग 3,000 किस्में विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। ये समुद्र स्तर से लेकर लगभग 2,000 मीटर की ऊँचाई तक और पूर्वी भारत के आर्द्र क्षेत्रों से लेकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के सूखे लेकिन सिंचित क्षेत्रों तक सफलतापूर्वक उगाई जाती हैं। दक्षिणी राज्यों और पश्चिम बंगाल में जलवायु की स्थिति कृषि वर्ष में दो या तीन फसलों की खेती की अनुमति देती है। पश्चिम बंगाल में किसान चावल की तीन फसलें उगाते हैं, जिन्हें 'आउस', 'अमन' और 'बोरो' कहा जाता है। लेकिन हिमालय और देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में, इसे दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान खड़ी फसल के रूप में उगाया जाता है।

भारत विश्व में चावल उत्पादन में 22 प्रतिशत का योगदान देता है और चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। देश के कुल कृषि क्षेत्र का लगभग एक-चौथाई हिस्सा चावल cultivation के अंतर्गत आता है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 2002-03 में देश के पांच प्रमुख चावल उत्पादक राज्य थे। चावल का उत्पादन स्तर पंजाब और तमिलनाडु में उच्च है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल में भी उत्पादन स्तर अच्छा है। इनमें से पहले चार राज्यों में लगभग पूरा क्षेत्र सिंचित है। पंजाब और हरियाणा पारंपरिक चावल उत्पादक क्षेत्र नहीं हैं। पंजाब और हरियाणा के सिंचित क्षेत्रों में चावल की खेती 1970 के दशक में हरित क्रांति के बाद शुरू हुई। सामान्यतः यहां बेहतर बीज की प्रजातियां, उर्वरकों और कीटनाशकों का अपेक्षाकृत उच्च उपयोग और सूखे जलवायु की स्थिति के कारण फसल की कीटों के प्रति कम संवेदनशीलता इस क्षेत्र में चावल के उच्च उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के वर्षा आधारित क्षेत्रों में इस फसल का उत्पादन स्तर बहुत कम है।

गेहूं: गेहूं भारत में चावल के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अनाज है। भारत कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 12 प्रतिशत उत्पादन करता है। यह मुख्यतः उत्तरी तापमान वाले क्षेत्रों की फसल है। इसलिए, इसकी खेती भारत में सर्दियों यानी रबी मौसम में की जाती है। इस फसल का लगभग 85 प्रतिशत क्षेत्र देश के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में है, जैसे कि इंडो-गंगा के मैदान, मालवा पठार और हिमालय के 2,700 मीटर ऊँचाई तक। चूंकि यह एक रबी फसल है, इसलिए इसे मुख्यतः सिंचित परिस्थितियों में उगाया जाता है। लेकिन यह हिमालयी उच्च भूमि और मध्य प्रदेश के मालवा पठार के कुछ हिस्सों में वर्षा आधारित फसल है। देश के कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 14 प्रतिशत गेहूं की खेती के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश पांच प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। पंजाब और हरियाणा में गेहूं का उत्पादन स्तर बहुत उच्च (4,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक) है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में मध्यम उत्पादन है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य, जो वर्षा आधारित परिस्थितियों में गेहूं उगाते हैं, में उत्पादन स्तर कम है।

|

93 videos|435 docs|208 tests

|