NCERT सारांश: मिट्टियाँ - 2 | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC PDF Download

जल संसाधन

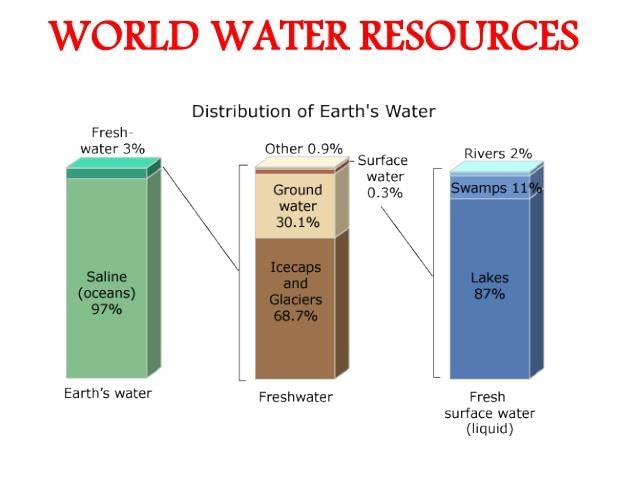

जल एक कीमती संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में है। हमारे ग्रह का लगभग 71 प्रतिशत हिस्सा जल से ढका हुआ है, लेकिन उसमें से केवल 3 प्रतिशत ताजा जल है। वास्तव में, मानव उपयोग के लिए केवल बहुत छोटे हिस्से में ताजा जल उपलब्ध है, और इसकी उपलब्धता समय और विभिन्न स्थानों पर भिन्न होती है।

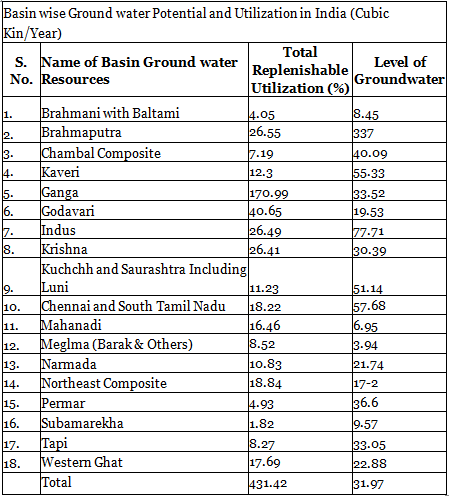

भारत, जो दुनिया के भूमि क्षेत्र का लगभग 2.4 प्रतिशत है, के पास दुनिया के जल संसाधनों का लगभग 4 प्रतिशत है, जो लगभग 16 प्रतिशत वैश्विक जनसंख्या का समर्थन करता है। देश हर साल वर्षा से लगभग 4,000 घन किलोमीटर जल प्राप्त करता है। हालांकि, भौगोलिक और जलविज्ञान संबंधी चुनौतियों के कारण, केवल लगभग 690 घन किलोमीटर (या 32 प्रतिशत) उपलब्ध सतही जल का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। भारत में कुल पुनः भरने योग्य भूजल संसाधनों का अनुमान लगभग 432 घन किलोमीटर है, जिनमें गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का योगदान लगभग 46 प्रतिशत है।

सतही जल संसाधन

भारत में सतही जल संसाधन चार मुख्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं:

- नदियाँ

- झीलें

- तालाब

- टैंक

भारत में लगभग 10,360 नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह का अनुमान 1,869 घन किलोमीटर है। हालांकि, विभिन्न भौगोलिक और जलविज्ञान संबंधी चुनौतियों के कारण, केवल लगभग 690 घन किलोमीटर (लगभग 32 प्रतिशत) जल का उपयोग किया जा सकता है।

नदी में जल का प्रवाह उसकी जलग्रहण क्षेत्र के आकार और वर्षा की मात्रा से प्रभावित होता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बरक नदी भारत के भूमि क्षेत्र का केवल एक तिहाई भाग कवर करती हैं, लेकिन ये देश के सतही जल संसाधनों का 60 प्रतिशत हिस्सा प्रदान करती हैं, क्योंकि इन जलग्रहण क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अधिक होती है। इसके विपरीत, दक्षिणी नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकांश हिस्सा प्रभावी रूप से उपयोग किया गया है। गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में जल उपयोग के लिए अभी भी महत्वपूर्ण संभावनाएँ हैं।

भूजल संसाधन

भारत में कुल लगभग 432 घन किलोमीटर पुनः भरने योग्य भूजल संसाधन हैं, जिनमें गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का योगदान लगभग 46 प्रतिशत है। भूजल का उपयोग विशेष रूप से उत्तर-पश्चिमी राज्यों और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में अधिक है।

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भूजल का उपयोग बहुत अधिक है। इसके विपरीत, छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल जैसे राज्यों में अपने भूजल संभावनाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा उपयोग किया जा रहा है। अन्य राज्यों, जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र, अपने भूजल संसाधनों का मध्यम स्तर पर उपयोग कर रहे हैं। यदि वर्तमान प्रवृत्तियाँ जारी रहती हैं, तो जल की मांग उपलब्ध आपूर्ति से अधिक हो सकती है, जो विकास को नुकसान पहुँचा सकती है और सामाजिक समस्याओं का कारण बन सकती है।

जल की मांग और उपयोग

भारत परंपरागत रूप से एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था रहा है, जिसमें लगभग दो-तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। परिणामस्वरूप, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई को बढ़ाना पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता है। विभिन्न बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ, जैसे भाखड़ा-नंगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए शुरू की गई हैं। वर्तमान में, भारत में जल की मांग मुख्य रूप से सिंचाई की आवश्यकताओं द्वारा संचालित है।

कृषि सतही और भूजल संसाधनों का अधिकांश भाग उपयोग करती है, जो सतही जल का 89 प्रतिशत और भूजल का 92 प्रतिशत है। इसके विपरीत, औद्योगिक क्षेत्र केवल सतही जल का 2 प्रतिशत और भूजल का 5 प्रतिशत उपयोग करता है। घरेलू क्षेत्र, हालांकि, सतही जल के उपयोग में 9 प्रतिशत का बड़ा हिस्सा रखता है, जबकि भूजल उपयोग में इसका हिस्सा कम है। जबकि कृषि क्षेत्र का कुल जल उपयोग अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है, यह अनुमानित है कि औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों का हिस्सा विकास के साथ बढ़ेगा।

सिंचाई के लिए जल की मांग

भारत में वर्षा की असमान वितरण के कारण कृषि में सिंचाई के लिए जल आवश्यक है। कई क्षेत्र, विशेष रूप से उत्तर-पश्चिम भारत और डेक्कन पठार, में कम वर्षा होती है और ये सूखे के प्रति संवेदनशील होते हैं। अधिकांश क्षेत्र सर्दियों और गर्मियों के महीनों में सूखे रहते हैं। सिंचाई कई फसलों की खेती को संभव बनाती है और यह साबित हो चुका है कि यह असिंचित भूमि की तुलना में कृषि उत्पादकता में सुधार करती है। इसके अलावा, उच्च उपज वाली फसल किस्में लगातार नमी की आपूर्ति की मांग करती हैं, जिसे विकसित सिंचाई प्रणाली प्रदान कर सकती हैं। इसने पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हरित क्रांति की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इन राज्यों में, 85 प्रतिशत से अधिक नेट सॉंव क्षेत्र सिंचाई के माध्यम से जल का उपयोग कर रहे हैं, मुख्य रूप से गेहूँ और चावल की खेती के लिए। कुल नेट सिंचित क्षेत्र में, पंजाब में 76.1 प्रतिशत और हरियाणा में 51.3 प्रतिशत जल का उपयोग कुओं और ट्यूबवेल के माध्यम से किया जाता है। इससे इन क्षेत्रों में भूजल संसाधनों पर एक बड़ा निर्भरता दिखाई देता है, जो उनकी कमी का कारण बन रहा है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि उपरोक्त राज्यों में कुओं और ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई का उच्च अनुपात है।

जल प्रदूषण और प्रबंधन

भूजल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग विभिन्न राज्यों में भूजल स्तर में कमी का कारण बन गया है। विशेष रूप से, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ओवर-एक्सट्रैक्शन के कारण भूजल में फ्लोराइड की उच्च सांद्रता देखी गई है। इस प्रथा ने पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों में आर्सेनिक के उच्च स्तर में भी योगदान दिया है।

जल प्रदूषण की रोकथाम: हमारे उपलब्ध जल संसाधन तेजी से deteriorating हो रहे हैं। देश की प्रमुख नदियों में कम जनसंख्या वाले पहाड़ी क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता बेहतर होती है। इसके विपरीत, मैदानों में नदी जल का भारी उपयोग होता है:

- सिंचाई

- पेयजल

- घरेलू उद्देश्य

- औद्योगिक उपयोग

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ मिलकर, राष्ट्रीय जल संसाधनों की जल गुणवत्ता की निगरानी 507 स्टेशनों पर कर रहा है। इन स्टेशनों से प्राप्त डेटा बताते हैं कि जैविक और बैक्टीरियल प्रदूषण नदियों में प्रदूषण के प्राथमिक स्रोत बने हुए हैं। यमुना नदी अक्सर देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक मानी जाती है, विशेष रूप से दिल्ली और एटा के बीच।

अन्य नदियाँ जो गंभीर प्रदूषण समस्याओं का सामना कर रही हैं उनमें शामिल हैं:

- अहमदाबाद में साबरमती

- लखनऊ में गोमती

- काली

- आद्यार

- कोउम (पूर्ण खंड)

- मदुरै में वाईगई

- हैदराबाद की मुसी

- कानपुर और वाराणसी में गंगा

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जैसे कानूनी उपायों को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, 1997 में नदियों और झीलों के किनारे 251 प्रदूषित उद्योग थे।

जल उपकर अधिनियम 1977, जिसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना था, का भी सीमित प्रभाव पड़ा है। जल के महत्व और जल प्रदूषण के परिणामों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। जन ज्ञान और कार्रवाई कृषि, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों से प्रदूषकों को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकती है।

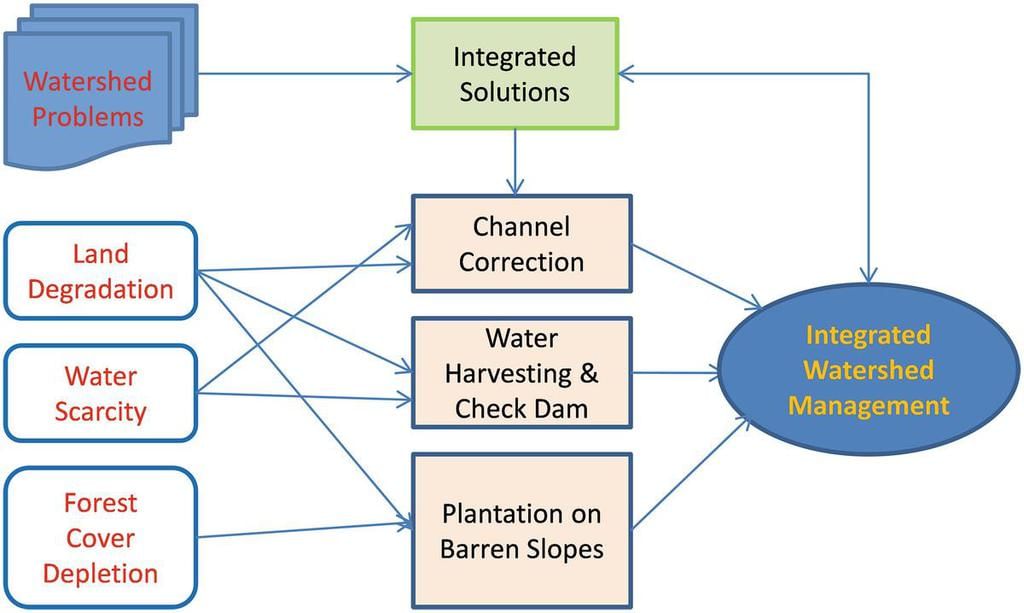

जलग्रहण प्रबंधन: जलग्रहण प्रबंधन मुख्य रूप से सतही और भूजल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और संरक्षण से संबंधित है। इसका उद्देश्य है:

- रनऑफ को रोकना

- जल पुनर्भरण और संग्रहण करना, जैसे कि पर्कोलेशन टैंक्स और रिचार्ज वेल्स के माध्यम से

एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन योजना, Tehri Garhwal (उत्तराखंड)

जलग्रहण प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को समाज की आवश्यकताओं के साथ संतुलित करना है, और इसकी सफलता समुदाय की भागीदारी पर बहुत निर्भर करती है।

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जलग्रहण विकास और प्रबंधन के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें से कुछ का कार्यान्वयन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भी किया जा रहा है। एक ऐसा प्रयास हरियाली परियोजना है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण के लिए जल संरक्षण में सहायता करना है। यह परियोजना ग्राम पंचायतों द्वारा समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ संचालित की जाती है।

जल संचयन में समुदाय की भागीदारी

आंध्र प्रदेश में नीरू-मीरो (जल और आप) कार्यक्रम और अलवर, राजस्थान में अरवरी पानी संसद ने पर्कोलेशन टैंक्स, खुदाई तालाब (जोहड़), और चेक डैम जैसी विभिन्न जल संचयन संरचनाओं के निर्माण में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया है।

तमिलनाडु में, सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सभी नए भवनों में जल संचयन संरचनाओं को शामिल करना अनिवार्य किया है।

हालांकि कुछ जलग्रहण विकास परियोजनाएँ पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करने में सफल रही हैं, लेकिन केवल कुछ सफल कहानियाँ हैं, और अधिकांश कार्यक्रम अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में हैं। जलग्रहण प्रबंधन के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एकीकृत दृष्टिकोण सतत जल उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।

वर्षा जल संचयन

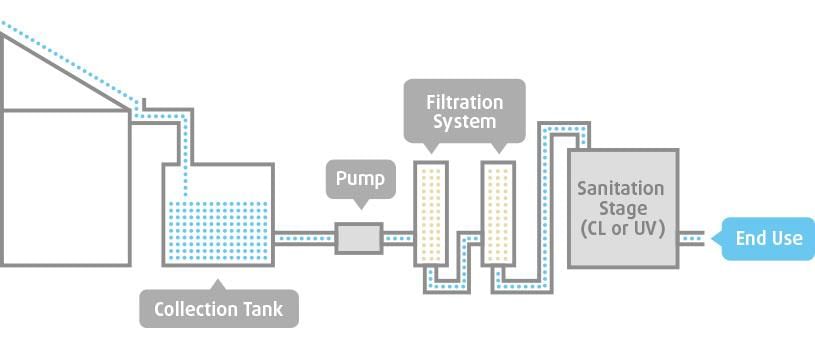

वर्षा जल संचयन एक विधि है जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए वर्षा के जल को पकड़ने और संग्रहित करने के लिए प्रयोग की जाती है, जिसमें भूजल जलाशयों का पुनः चार्ज करना शामिल है। यह एक कम लागत और पर्यावरण के अनुकूल प्रथा है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक बूंद जल का संरक्षण करना है, वर्षा के जल को:

- बोरवेल

- पिट

- कुएँ

- जल की उपलब्धता में वृद्धि

- भूजल स्तर में गिरावट की रोकथाम

- फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे प्रदूषकों के पतला होने के माध्यम से भूजल गुणवत्ता में सुधार

- भूमि अपरदन और बाढ़ की रोकथाम

- क coastal क्षेत्रों में जलाशयों को पुनः चार्ज करते समय नमकीन जल का प्रवेश रोकना

- झीलें

- तालाब

- सिंचाई टैंक

भारत में वर्षा जल संचयन और जल प्रबंधन

वर्षा जल संचयन एक प्रभावी विधि है जो पानी के संसाधनों को बचाने के लिए छतों और खुले स्थानों से वर्षा के जल को एकत्र करने में मदद करती है। यह तकनीक घरेलू उपयोग के लिए भूजल पर निर्भरता को कम करती है, जिससे मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने और भूजल को पंप करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की बचत होती है। इसके अतिरिक्त, वर्षा जल संचयन भूजल स्तर में वृद्धि करता है।

वर्तमान में, वर्षा जल संचयन विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर लागू हो रहा है, जिसमें शहरी क्षेत्रों को उनके उच्च जल मांग के कारण विशेष रूप से लाभ हो रहा है।

भारत के जल मुद्दों से निपटने के लिए अन्य महत्वपूर्ण उपायों में तटीय क्षेत्रों में जल का मीठा करना, सूखे क्षेत्रों में खारे जल का प्रबंधन, और नदियों का अंतर्संयोग करके अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में जल का स्थानांतरण करना शामिल है। हालांकि, व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं, घरों और समुदायों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू पानी की कीमत है।

भारत की राष्ट्रीय जल नीति, 2002

राष्ट्रीय जल नीति 2002 में जल आवंटन की प्राथमिकताएँ निम्नलिखित क्रम में निर्धारित की गई हैं:

- पेयजल

- सिंचाई

- हाइड्रो-पावर

- नविगेशन

- औद्योगिक और अन्य उपयोग

- जहाँ पेयजल का कोई वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध नहीं है, वहाँ सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पेयजल घटक को शामिल करना।

- सभी मनुष्यों और जानवरों के लिए पेयजल की उपलब्धता को प्राथमिकता देना।

- भूजल के दोहन को नियंत्रित और सीमित करना।

- सतही और भूजल की गुणवत्ता की नियमित निगरानी।

- जल गुणवत्ता में सुधार के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम को लागू करना।

- सभी उपयोगों में जल उपयोग की कुशलता को बढ़ाना।

- जल को एक दुर्लभ संसाधन के रूप में जागरूकता बढ़ाना।

- शिक्षा, नियमन, प्रोत्साहनों और नकारात्मक प्रोत्साहनों के माध्यम से संरक्षण की चेतना को बढ़ावा देना।

|

93 videos|435 docs|208 tests

|