NCERT सारांश: राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण: 1870 के दशक – 1947 (कक्षा 8) | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

राष्ट्रीयता का उदय

1800 के मध्य में, भारत के नागरिकों में यह समझ विकसित हुई कि देश सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वह वर्ग, रंग, जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर हो। यह राष्ट्र, इसके संसाधन और प्रणालियाँ सभी के लिए थीं। इस समझ ने यह बोध कराया कि ब्रिटिश भारत के संसाधनों और इसके लोगों के जीवन पर नियंत्रण रख रहे थे। यह स्पष्ट हो गया कि जब तक इस नियंत्रण को समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक भारत वास्तव में भारतीयों का नहीं हो सकता। इसका परिणाम राष्ट्रीयतावादी आंदोलन के उदय के रूप में हुआ।

(क) राजनीतिक संघों की भूमिका

- 1850 के बाद, राजनीतिक संघ, विशेष रूप से 1870 और 1880 के दशक में, अंग्रेजी-शिक्षित पेशेवरों द्वारा स्थापित संघों ने इस चेतना को व्यक्त करना शुरू किया।

- विशिष्ट संगठनों, जैसे कि पुणे सार्वजनिक सभा, भारतीय संघ, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसीडेंसी संघ, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता था, जिसके लक्ष्य क्षेत्रीय, सांप्रदायिक या वर्गीय सीमाओं को पार करते थे।

नोट: "पुणे सार्वजनिक सभा" का अर्थ "सभी लोगों के लिए" है, जिसमें "सार्वजनिक" शब्द "सर्व" से लिया गया है, जिसका अर्थ है "सभी", और "जनिक" का अर्थ है "लोगों का"।

भारत में राष्ट्रवाद

(b) संप्रभुता और सशक्तिकरण

संप्रभु का अर्थ है बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता।

- इन संगठनों ने लोगों की संप्रभुता का समर्थन किया।

- उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीयों को अपने मामलों के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए।

- यह विचार था कि देश के संसाधन और प्रणाली सभी नागरिकों की सामूहिक भलाई के लिए हैं।

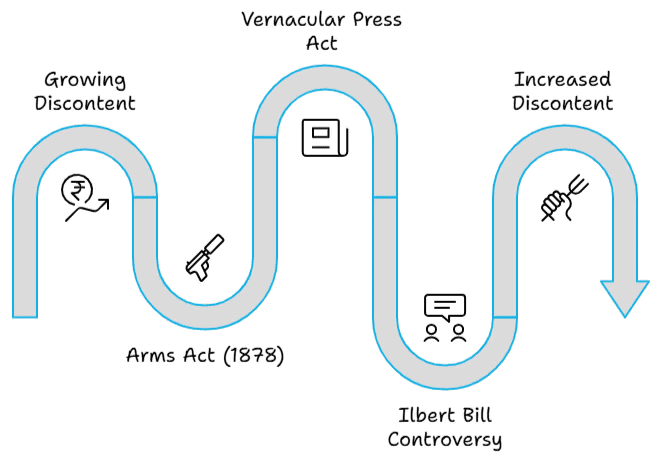

(c) ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष में वृद्धि

- 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बढ़ा।

- आर्म्स एक्ट (1878) और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जैसे कानूनों ने असहमति को दबाने का उद्देश्य रखा।

- वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने सरकार को समाचार पत्रों की संपत्तियों, जिसमें उनके प्रिंटिंग प्रेस भी शामिल हैं, को जब्त करने का अधिकार दिया, यदि प्रकाशित सामग्री को "आपत्तिजनक" पाया गया।

- 1883 में इल्बर्ट बिल पर विवाद ने ट्रायल में समानता को बढ़ावा दिया, जिससे ब्रिटिशों के प्रति भारतीयों के प्रति नस्लीय दृष्टिकोण उजागर हुए। यह विवाद असंतोष को और बढ़ाने में सहायक था।

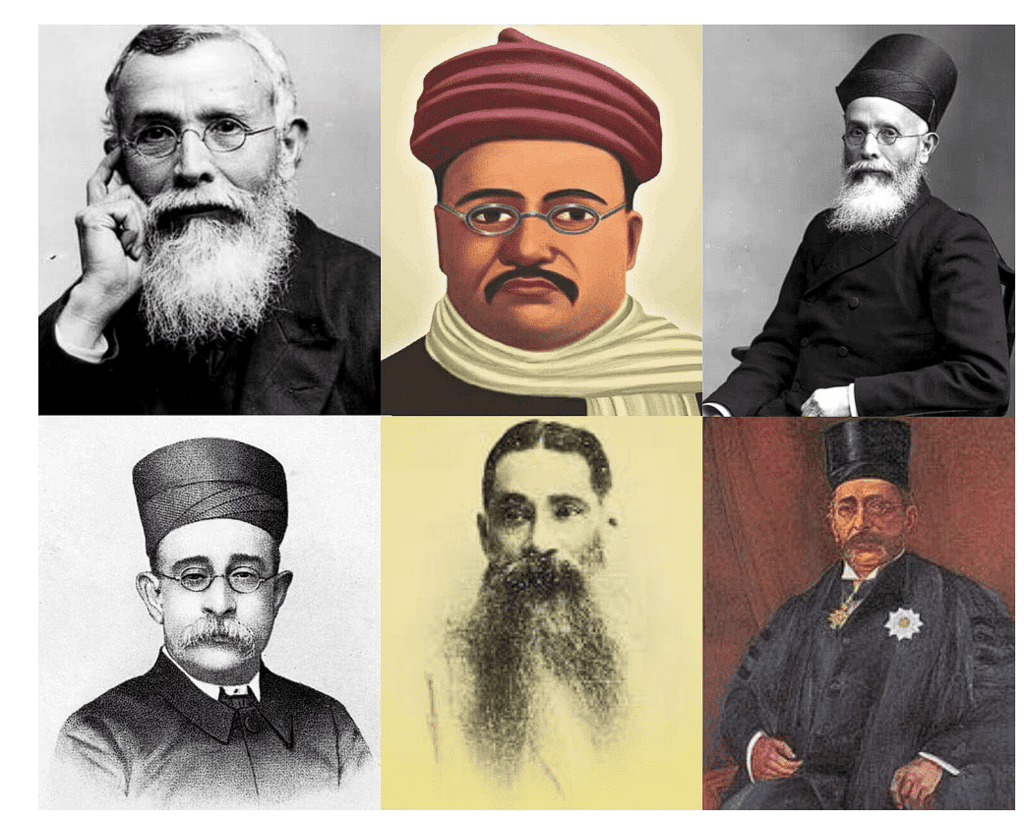

(d) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन

- इल्बर्ट बिल विवाद के बाद एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता बढ़ी।

- दिसंबर 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में 72 प्रतिनिधियों के साथ की गई।

- प्रारंभिक नेताओं में दादाभाई नौरोजी, फीरोजशाह मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी, डब्ल्यू.सी. बोनेर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेंश चंद्र दत्त, और एस. सुभ्रमण्यम अय्यर शामिल थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दादाभाई नौरोजी, जो लंदन में व्यवसायी और प्रचारक थे, और ए.ओ. ह्यूम, एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी, ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को एकजुट करके उभरते राष्ट्रवादी आंदोलन का मार्गदर्शन किया।

बॉयकॉट आंदोलन

एक राष्ट्र का निर्माण

पहले दो दशकों के दौरान, कांग्रेस, जिसे अक्सर "मध्यम" के रूप में वर्गीकृत किया गया, का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के लिए सरकार और प्रशासन में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना था।

(क) सरकार को अधिक भारतीय बनाना: नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई

- कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिकाओं में अधिक भारतीयों की मांग की क्योंकि उस समय, इनमें से अधिकांश महत्वपूर्ण भूमिकाएँ सफेद अधिकारियों को दी जाती थीं।

- ब्रिटिशों का मानना था कि भारतीय महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाल नहीं सकते। कांग्रेस ने आशा की कि यदि अधिक भारतीय जिम्मेदारी में होंगे, तो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा इंग्लैंड को भेजा जाने वाला धन कम होगा, जिससे भारत अपनी संपत्ति को अधिक बनाए रख सकेगा।

- उन्होंने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने, आर्म्स एक्ट को समाप्त करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी अन्य चीजें भी मांगीं।

(ख) आर्थिक मुद्दे और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व: प्रारंभिक कांग्रेस की चिंताएँ

- कांग्रेस केवल अमीर या शिक्षित लोगों के लिए नहीं बोलती थी। उन्होंने ब्रिटिश शासन के कारण गरीबी और अकाल जैसे समस्याओं के बारे में बात की।

- उन्होंने भूमि राजस्व को कम करने, सैन्य खर्च घटाने और सिंचाई के लिए अधिक धन की मांग की।

- उन्होंने नमक कर, विदेश में भारतीय श्रमिकों के साथ व्यवहार, और वन नियमों के कारण जंगलों में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों पर भी चर्चा की।

(ग) मध्यम नेताओं की योजना: संदेश फैलाना

कांग्रेस के नेताओं, जिन्हें "मध्यमार्गी" कहा जाता था, का एक योजना थी। वे जनता में यह जागरूकता फैलाना चाहते थे कि ब्रिटिश शासन कितना अन्यायपूर्ण था।

- उन्होंने अखबारों में लिखा, भाषण दिए, और देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिनिधियों को भेजा ताकि लोगों को समस्याओं के बारे में बताया जा सके।

भारतीय राष्ट्रवाद का मध्यमार्गी चरण

स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है

बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने औपनिवेशिक सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की।

- 1890 के दशक तक, भारतीय नेता जैसे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, और लाला लाजपत राय ने अधिक कट्टर उद्देश्यों और तरीकों का समर्थन करना शुरू किया, मध्यमार्गियों की निष्क्रियता की आलोचना की और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया।

- तिलक ने प्रसिद्ध रूप से कहा, "स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाऊंगा!"

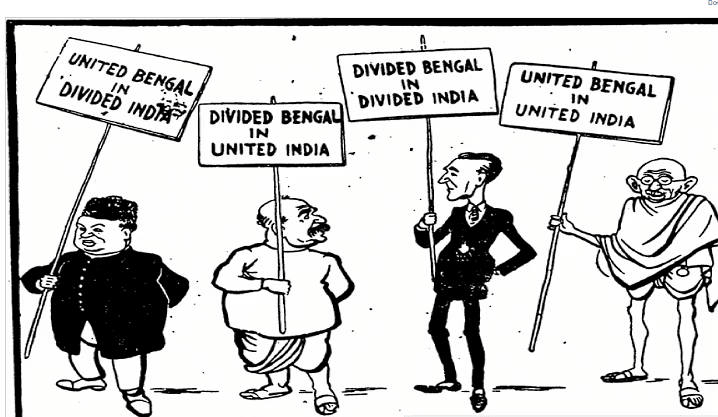

- 1905 में, वायसराय कर्ज़न ने बंगाल का विभाजन किया, जो पूरे भारत में व्यापक आक्रोश का कारण बना, जिससे स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और आत्म-सहायता, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया।

- ब्रिटिश द्वारा बंगाल का विभाजन बहुत गुस्सा पैदा करता है। कांग्रेस, दोनों शिष्ट मध्यमार्गी और अधिक कट्टर, ने इस कदम का विरोध किया।

बंगाल विभाजन

इस विरोध ने स्वदेशी आंदोलन का रूप ले लिया, जहाँ लोगों ने ब्रिटिश सामान का उपयोग करने से बचना शुरू किया और अपने प्रयास स्वयं करने लगे।

- स्वदेशी आंदोलन में बड़े पैमाने पर mobilization, ब्रिटिश सामान और संस्थानों का बहिष्कार शामिल था, और कुछ व्यक्तियों ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए "क्रांतिकारी हिंसा" की आवश्यकता का सुझाव भी दिया।

- 1906 में, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ, जिसने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की, जिसे सरकार ने 1909 में स्वीकार किया। अब कुछ सीटें परिषदों में मुसलमानों के लिए आरक्षित थीं, और ये सीटें मुसलमान मतदाताओं द्वारा एक अलग चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से भरी जाएंगी।

- 1907 में, कांग्रेस ने विरोध के एक साधन के रूप में बहिष्कार के उपयोग को लेकर विभाजित हो गई, जिसमें उदारवादी इसका विरोध कर रहे थे। यह विभाजन अंततः हल हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य भारत में प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के लिए एक साथ काम करना था।

जनता का राष्ट्रीयता का विकास

ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन आंदोलन 1919 के बाद

- 1919 के बाद, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष एक जन आंदोलन में बदल गया, जिसमें किसान, आदिवासी, छात्र, महिलाएं और कभी-कभी कारखाने के श्रमिक शामिल हुए।

- इस समय, कुछ व्यापारिक समूहों ने भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना शुरू कर दिया।

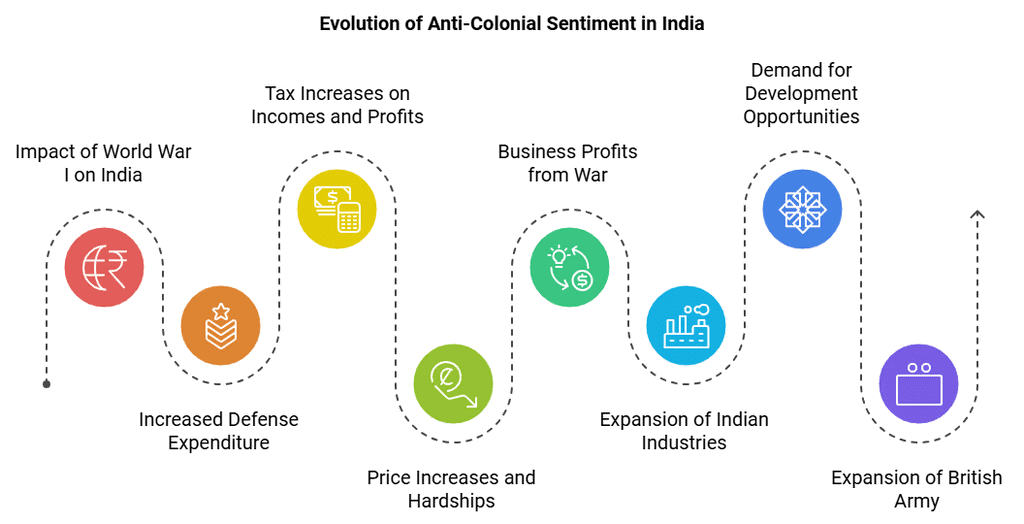

- प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिसके कारण सरकार की रक्षा खर्च में वृद्धि हुई।

- इस खर्च को पूरा करने के लिए सरकार ने व्यक्तिगत आय और व्यापार लाभ पर कर बढ़ा दिए।

- सैन्य खर्च में वृद्धि और युद्ध सामग्री की मांग के कारण कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे सामान्य लोगों के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं।

- इसके विपरीत, व्यापारिक समूहों ने युद्ध से महत्वपूर्ण लाभ कमाया, क्योंकि औद्योगिक वस्तुओं जैसे कि जूट के थैले, कपड़ा और रेल की मांग बढ़ गई, जबकि आयात में कमी आई।

- इसके परिणामस्वरूप, भारतीय उद्योगों का युद्ध के दौरान विस्तार हुआ, और व्यापारिक समूहों ने विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग शुरू की।

- युद्ध ने ब्रिटिशों को अपनी सेना का विस्तार करने के लिए मजबूर किया, जिससे गांवों पर विदेशी संघर्षों के लिए सैनिकों की आपूर्ति का दबाव बढ़ा।

- कई सैनिक जो युद्ध के बाद लौटे, उन्होंने एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा किए गए शोषण के बारे में जागरूकता प्राप्त की।

- इन घटनाओं ने भारत में उपनिवेशी शासन के खिलाफ विरोध की इच्छा को जन्म दिया।

- इसके अतिरिक्त, 1917 की रूसी क्रांति और किसान तथा श्रमिक संघर्षों के बारे में समाचारों का प्रसार, साथ ही सोशलिस्ट विचारों ने भारतीय राष्ट्रवादियों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी दृढ़ता को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया।

(क) महात्मा गांधी का आगमन

- महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोर्टबंदर में हुआ।

- उन्होंने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की और दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने गए, जहाँ उन्होंने 20 साल बिताए।

- दक्षिण अफ्रीका में, गांधीजी ने भारतीयों के लिए नस्लीय प्रतिबंधों के खिलाफ अहिंसक मार्चों में संघर्ष किया और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता अर्जित की।

- महात्मा गांधी ने भारत में अपने प्रारंभिक वर्ष देश भर में यात्रा करते हुए, लोगों, उनकी आवश्यकताओं और समग्र स्थिति को समझने में बिताए।

- गांधीजी ने चम्पारण, खेड़ा और अहमदाबाद में स्थानीय आंदोलनों की शुरुआत की, जिसमें उन्हें सफलता मिली।

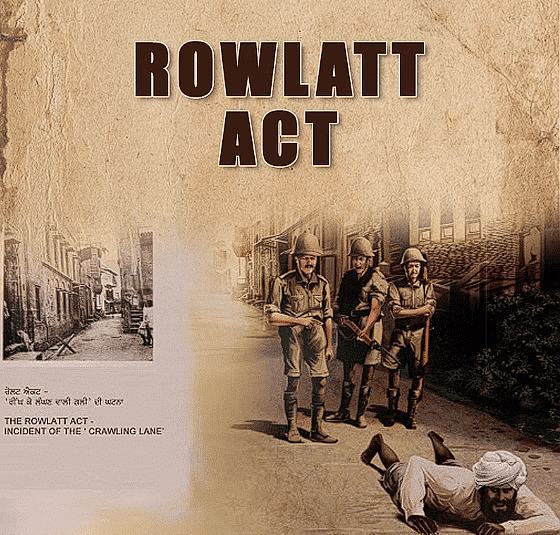

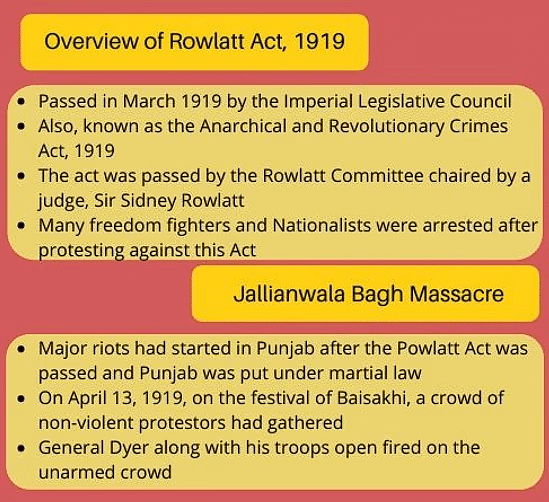

(b) रॉलेट सत्याग्रह

1919 में, गांधीजी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसे ब्रिटिश ने हाल ही में लागू किया था। यह अधिनियम मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता था और पुलिस की शक्तियों को बढ़ाता था।

गांधीजी, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं के साथ, मानते थे कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं को सीमित करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस अधिनियम की आलोचना की और इसे "शैतानी" और तानाशाही कहा। गांधीजी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को इस अधिनियम के खिलाफ अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाने का आग्रह किया, इसे अपमान, प्रार्थना और हड़ताल के साथ चिह्नित किया। सत्याग्रह सभा की स्थापना आंदोलन की शुरुआत के लिए की गई। रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष बन गया, हालांकि यह मुख्यतः शहरों तक सीमित था।

- 1919 के अप्रैल में, देश भर में कई प्रदर्शन और हड़ताले हुईं, जिन्हें सरकार ने क्रूर उपायों से दबाने की कोशिश की।

- जालियांवाला बाग का नरसंहार, जो जनरल डायर द्वारा बैसाखी के दिन (13 अप्रैल) अमृतसर में किया गया, इस दमन का हिस्सा था।

- नरसंहार के बारे में जानने पर, रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपनी नाइटहुड को त्यागकर राष्ट्र का दुख और गुस्सा व्यक्त किया।

रोलेट सत्याग्रह के दौरान, भागीदारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हिंदू और मुस्लिम ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में एकजुट हों। यह गांधीजी की भारत की परिकल्पना थी, जो सभी लोगों के लिए एक भूमि है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। गांधीजी ने किसी भी न्यायपूर्ण कारण में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच समर्थन के महत्व पर जोर दिया।

(c) खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन

1920 का संधि और भारतीय प्रतिक्रिया

- 1920 में, ब्रिटिशों ने तुर्की सुलतान, या खलीफा, पर एक सख्त संधि थोप दी, जिससे भारत में आक्रोश फैल गया, जो जालियांवाला नरसंहार के बाद की गुस्से के समान था।

- भारतीय मुसलमान विशेष रूप से खलीफा के पूर्व ओटोमन साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थलों पर नियंत्रण को लेकर चिंतित थे।

खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन

- खिलाफत आंदोलन के नेताओं, मोहम्मद अली और शौकत अली, ने एक व्यापक गैर-आعاون आंदोलन का आह्वान किया। गांधी ने उनके आह्वान का समर्थन किया, कांग्रेस से "पंजाब के अन्याय" (जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित), खिलाफत मुद्दे को संबोधित करने और स्वराज (आत्म-शासन) की मांग करने का आग्रह किया।

गैर-आयोग आंदोलन की गतिविधियाँ

- गैर-आयोग आंदोलन ने 1921 और 1922 के बीच जोर पकड़ा। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया। 1921-22 के दौरान, कई वकीलों, जिनमें मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी. राजगोपालाचारी, और आसफ अली शामिल थे, ने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी। ब्रिटिश सम्मान अस्वीकार किए गए, और विधायिकाओं का बहिष्कार किया गया। लोगों ने सार्वजनिक अग्नि में विदेशी कपड़े जलाए, जिससे 1920 और 1922 के बीच विदेशी कपड़े के आयात में महत्वपूर्ण गिरावट आई।

राष्ट्रीय हलचल

- यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि देश के बड़े हिस्से एक बड़े विद्रोह के कगार पर थे।

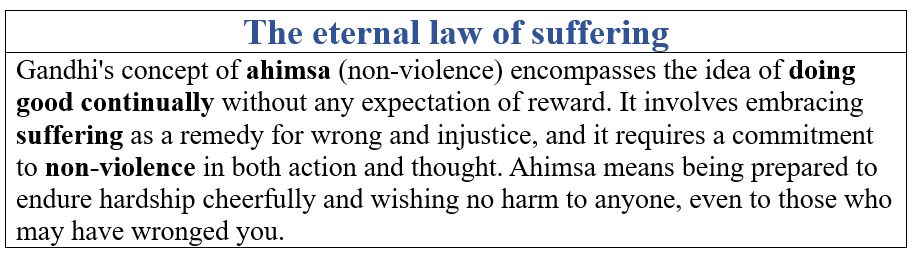

गांधी और अहिंसा (गैर-violence)

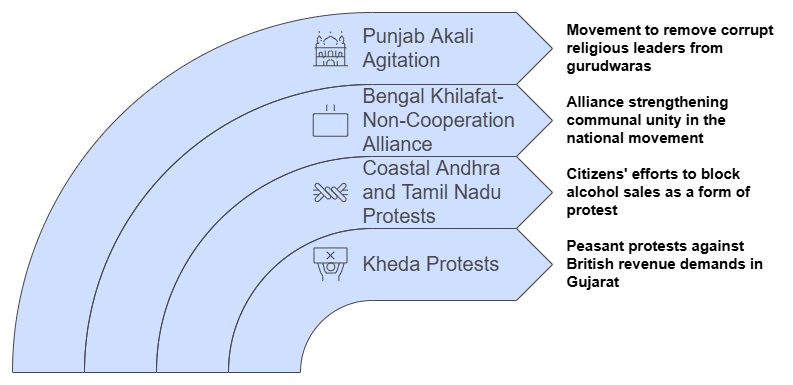

(d) लोगों की पहलकदमियाँ

किसानों ने ब्रिटिश द्वारा उच्च राजस्व मांगों के खिलाफ गैर-हिंसक अभियान आयोजित किए।

- खेड़ा, गुजरात: प्रथक: खेड़ा, गुजरात में पटेल किसानों ने ब्रिटिश की उच्च राजस्व मांगों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। खेड़ा, गुजरात में किसानों ने ब्रिटिश सरकार के उच्च करों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया।

तटीय आंध्र और आंतरिक तमिलनाडु: प्रथक: तटीय आंध्र और तमिलनाडु में लोगों ने शराब की दुकानों को रोककर प्रदर्शन किया। तटीय आंध्र और तमिलनाडु में नागरिकों ने शराब की बिक्री को रोककर प्रदर्शन किया।

बंगाल: प्रथक: बंगाल में खिलाफत-गैर-आयोग गठबंधन ने राष्ट्रीय आंदोलन में साम्प्रदायिक एकता को मजबूत किया। बंगाल में एक गठबंधन जिसे खिलाफत-गैर-आयोग कहा जाता है, ने राष्ट्रीय संघर्ष में विभिन्न समुदायों को एक साथ लाया।

पंजाब: प्रथक: पंजाब में अकाली आंदोलन का उद्देश्य गुरुद्वारों से भ्रष्ट महंतों (धार्मिक नेताओं) को हटाना था, जिसमें ब्रिटिश का समर्थन था। दूसरे शब्दों में, अकाली आंदोलन ने गुरुद्वारों से भ्रष्ट धार्मिक नेताओं को निकालने की कोशिश की, जिन्हें ब्रिटिश का समर्थन प्राप्त था।

(e) लोगों के महात्मा

लोगों ने गांधीजी को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जो उन्हें उनकी कठिनाइयों और गरीबी से बचा सकता था।

- गांधीजी लोगों को एक साथ लाना चाहते थे, न कि उन्हें लड़ाने।

- कभी-कभी, आम लोग अपनी सफलताओं का श्रेय गांधीजी को देते थे। उदाहरण के लिए, एक मजबूत आंदोलन के बाद, प्रतापगढ़ (अब उत्तर प्रदेश) के किसानों ने अवैध किरायेदार निष्कासन रोक दिए, उन्हें विश्वास था कि यह गांधीजी ने उनके लिए किया था।

(फ) 1922-29 की घटनाएँ

- गांधीजी का हिंसा पर रुख: महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के खिलाफ थे। उन्होंने विरोध का एक सिद्धांत के रूप में अहिंसा में विश्वास किया।

- चौरी-चौरा की घटना (1922): फरवरी 1922 में, चौरी-चौरा में एक विरोध के दौरान, किसानों के एक समूह ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। किसान गुस्से में थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण विरोध पर गोली चलाई थी।

- गैर-सहयोग आंदोलन को समाप्त करना: गांधीजी हिंसा से गहरे परेशान थे और चौरी-चौरा की घटना के बाद गैर-सहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया।

- कांग्रेस के लिए नया फोकस: आंदोलन समाप्त होने के बाद, गांधीजी के अनुयायियों ने सुझाव दिया कि कांग्रेस को ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक upliftment और शिक्षा जैसे रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

- चुनावों में भागीदारी पर बहस: चित्त रंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं का मानना था कि कांग्रेस को परिषदों के चुनावों में भाग लेना चाहिए। उन्होंने सोचा कि इससे उन्हें सरकार के निर्णयों को अंदर से प्रभावित करने का अवसर मिलेगा।

- समर्थन आधार का निर्माण: 1920 के दशक के मध्य में, गांधीवादी समर्थकों ने गाँवों में सामाजिक कार्यों में भाग लिया। इससे उन्हें जनसामान्य में अपना समर्थन बढ़ाने में मदद मिली, जो 1930 में नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू होने पर उपयोगी साबित हुआ।

- नए राजनीतिक समूहों का गठन: 1920 के दशक के मध्य में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक समूह बने:

- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन।

- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका भारत के भविष्य के बारे में RSS से बहुत अलग विचार था।

- भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियाँ: इस अवधि में, क्रांतिकारी राष्ट्रीयतावादी भगत सिंह भी सक्रिय थे, जो सीधे कार्रवाई और क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता के विचारों को बढ़ावा दे रहे थे।

चौरी-चौरा की घटना

दांडी मार्च

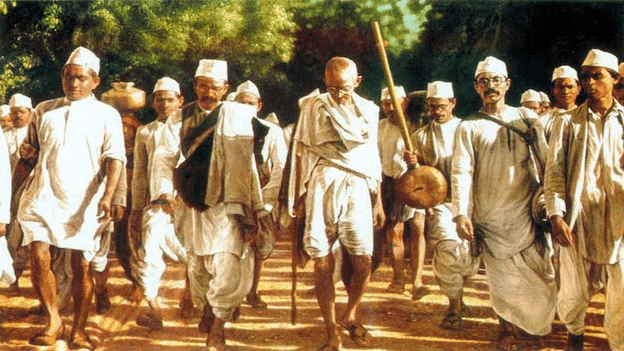

1930 में, गांधीजी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए मार्च शुरू किया। इस कानून के अनुसार, राज्य के पास नमक के उत्पादन और बिक्री का एकाधिकार था।

दांडी मार्च

- गांधीजी और उनके अनुयायी साबरमती आश्रम से दांडी के तटीय शहर की ओर मार्च किए, जहाँ उन्होंने समुद्र के किनारे पाए गए प्राकृतिक नमक को इकट्ठा करके और समुद्री पानी को उबालकर नमक बनाने के द्वारा नमक कानून को तोड़ा।

- सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के खिलाफ बर्बर कार्यवाहियों के साथ आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया।

- भारतीय लोगों के संयुक्त संघर्ष का फल तब मिला जब भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता निर्धारित की और सरकार ने 1937 में प्रांतीय विधानसभा के लिए चुनाव की घोषणा की।

- द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 में भड़क गया। कांग्रेस के नेता ब्रिटिश युद्ध प्रयास का समर्थन करने के लिए तैयार थे। लेकिन इसके बदले, उन्होंने युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता देने की मांग की। ब्रिटिशों ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया और कांग्रेस के मंत्रियों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया।

भारत छोड़ो और बाद में

महात्मा गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश के खिलाफ एक नया आंदोलन शुरू किया, जिसे QUIT INDIA MOVEMENT कहा गया।

- महात्मा गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश के खिलाफ एक नया आंदोलन शुरू किया, जिसे QUIT INDIA MOVEMENT कहा गया।

- गांधीजी और अन्य नेताओं को तुरंत जेल में डाल दिया गया, लेकिन आंदोलन फैलता रहा, विशेष रूप से किसानों और युवाओं को आकर्षित करते हुए, जिन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी।

- इसके जवाब में, ब्रिटिश सरकार ने 90,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया और 1943 के अंत तक पुलिस के साथ झड़पों में लगभग 1,000 मौतें हुईं। यह दबाव का एक कठिन समय था।

स्वतंत्रता और विभाजन की ओर

- 1940 में, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए \"स्वतंत्र राज्य\" की स्थापना का प्रस्ताव रखा, बिना विभाजन या पाकिस्तान का विशेष उल्लेख किए।

- लीग ने 1930 के दशक के अंत में मुसलमानों को हिंदुओं से एक अलग \"राष्ट्र\" के रूप में देखना शुरू किया, संभवतः 1920 और 1930 के दशक के बीच हिंदू और मुस्लिम समूहों के बीच ऐतिहासिक तनावों से प्रभावित होकर।

- 1937 के प्रांतीय चुनावों ने लीग को यह विश्वास दिलाया कि मुसलमान एक अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे में हमेशा अधीनस्थ स्थिति में रहेंगे, जिसके कारण उन्होंने एक स्वायत्त व्यवस्था का आह्वान किया।

- लीग ने 1940 के दशक की शुरुआत में अपने सामाजिक समर्थन का विस्तार करने की कोशिश की, विशेष रूप से जब कांग्रेस के नेता जेल में थे, और 1930 के दशक में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम masas को संगठित करने में असफलता ने लीग को अधिक समर्थन प्राप्त करने की अनुमति दी।

- 1945 में भारत की स्वतंत्रता के लिए बातचीत विफल हो गई क्योंकि लीग ने भारत के मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि होने पर जोर दिया, जिसे कांग्रेस स्वीकार नहीं कर सकी क्योंकि कांग्रेस को मुसलमानों का महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त था।

- 1946 के चुनावों ने मुस्लिम-आरक्षित सीटों पर लीग की सफलता को दर्शाया, जिससे इसकी पाकिस्तान की मांग जारी रही।

- ब्रिटिश कैबिनेट के मिशन ने एक संयुक्त भारत के लिए एक ढीली महासंघ की सिफारिश की, जिसमें मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता हो, लेकिन सहमति नहीं बन सकी, जिससे विभाजन लगभग अनिवार्य हो गया।

- कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए जन आंदोलन का सहारा लिया, जो 16 अगस्त 1946 को \"डायरेक्ट एक्शन डे\" पर समाप्त हुआ, जिसमें कलकत्ता में दंगे और उत्तरी भारत में बाद की हिंसा शामिल थी।

- मार्च 1947 तक हिंसा बढ़ गई, जिससे सैकड़ों हजारों लोगों की मौत, महिलाओं पर अत्याचार, और लाखों लोग विभाजन के कारण शरणार्थी बन गए, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ।

- ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता ने खुशी और दुख का मिश्रण लाया, जिसमें विभाजन की हिंसा और आघात ने भारत के परिदृश्य और शहरों को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

- 1885: अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई।

- 1905: लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया।

- 1906: मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई।

- 1907: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादियों और मध्यमवादियों के बीच विभाजन हुआ।

- 1915 (दिसंबर): उग्रवादी और मध्यमवादी फिर से एकजुट हुए लखनऊ सत्र में।

- 1917: रूसी क्रांति।

- 1915: गांधीजी भारत पहुंचे।

- 1918: अहमदाबाद मिल हड़ताल।

- 1919: रॉलेट सत्याग्रह।

- 6 अप्रैल 1919: गांधीजी ने भारतीय लोगों से इस दिन को रॉलेट अधिनियम के खिलाफ अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाने का आह्वान किया।

- 13 अप्रैल 1919: जलियांवाला बाग़ नरसंहार।

- 1920: ब्रिटिशों ने तुर्की सुलतान खलीफा पर एक कठोर संधि थोप दी।

- 1922 (फरवरी): चौरिचौरा घटना।

- 1929: पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया।

- 26 जनवरी 1930: इस दिन को पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया।

- 1928: हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने की।

- 17 दिसंबर 1928: भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने सॉंडर्स की हत्या की।

- 8 अप्रैल 1929: भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधायी सभा में बम फेंका।

- 23 मार्च 1931: भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई।

- 1930: गांधीजी का दांडी मार्च।

- 1937: प्रांतीय चुनाव।

- 1939 से 1945: द्वितीय विश्व युद्ध।

- मार्च 1946: ब्रिटिश कैबिनेट ने इस मांग की जांच के लिए दिल्ली में तीन सदस्यीय मिशन भेजा और हर भारतीय के लिए एक उपयुक्त राजनीतिक ढांचे का सुझाव दिया।

- 16 अगस्त 1946: मुस्लिम लीग ने इस दिन को प्रत्यक्ष क्रिया दिवस के रूप में मनाया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) "राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण" से संबंधित

प्रश्न 1: वर्नाकुलर एक्ट क्या था और यह क्यों महत्वपूर्ण था? उत्तर: वर्नाकुलर एक्ट एक ऐसा कानून था जिसे ब्रिटिश भारत में पास किया गया था, जिसने सरकार को उन समाचार पत्रों की संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी, जिनके द्वारा 'आपत्तिजनक' कुछ प्रकाशित किया गया था। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि यह ब्रिटिशों द्वारा भारतीय प्रेस को सेंसर करने और सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने का एक प्रयास था।

प्रश्न 2: इल्बर्ट बिल किसने पेश किया और इसका उद्देश्य क्या था? उत्तर: इल्बर्ट बिल को लॉर्ड रिपन के कानून सदस्य, सर कॉर्टेनाय इल्बर्ट ने 1883 में पेश किया। इस बिल का उद्देश्य भारतीयों द्वारा ब्रिटिश या यूरोपीय लोगों के परीक्षण की व्यवस्था करना और देश में ब्रिटिश और भारतीय जजों के बीच समानता प्राप्त करना था।

प्रश्न 3: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेता कौन थे? उत्तर: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेताओं में दादा भाई नौरोजी, W. C. बॉनरजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रोमेंश चंद्र दत्त, S. सुभ्रमणियम अय्यर, फेरोज़शाह मेहता और बदरुद्दीन त्याबजी शामिल थे।

प्रश्न 4: 1878 का आर्म्स एक्ट क्या महत्वपूर्ण था? उत्तर: 1878 का आर्म्स एक्ट भारतीयों को हथियार रखने से रोकता था। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि यह ब्रिटिशों द्वारा भारतीय जनसंख्या को निरस्त्र करने और उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने से रोकने का एक प्रयास था।

प्रश्न 5: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसकी पहली बैठक में कितने प्रतिनिधि उपस्थित थे? उत्तर: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसकी पहली बैठक में देश के विभिन्न हिस्सों से 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिनमें दादा भाई नौरोजी, W. C. बॉनरजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रोमेंश चंद्र दत्त, S. सुभ्रमणियम अय्यर, फेरोज़शाह मेहता और बदरुद्दीन त्याबजी जैसे नेता शामिल थे।

|

198 videos|620 docs|193 tests

|