NCERT सारांश: हमारा सौर मंडल - 2 | यूपीएससी सीएसई के लिए भूगोल (Geography) - UPSC PDF Download

भूकंप

भूकंपीय तरंगों का अध्ययन परतदार आंतरिक संरचना का एक संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। सरल शब्दों में, भूकंप पृथ्वी का हिलना है। यह एक प्राकृतिक घटना है। यह ऊर्जा की रिहाई के कारण होता है, जो चारों दिशाओं में फैलने वाली तरंगें उत्पन्न करता है।

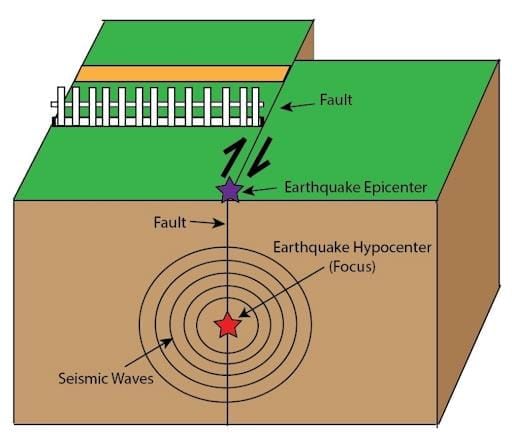

पृथ्वी क्यों हिलती है? ऊर्जा की रिहाई एक फॉल्ट के साथ होती है। एक फॉल्ट क्रस्टल चट्टानों में एक तीव्र टूटना होता है। फॉल्ट के साथ चट्टानें विपरीत दिशाओं में हिलने की प्रवृत्ति रखती हैं। जैसे ही ऊपर की चट्टानें उन पर दबाव डालती हैं, घर्षण उन्हें एक साथ लॉक कर देता है। हालाँकि, किसी न किसी समय पर विपरीत दिशा में हिलने की उनकी प्रवृत्ति घर्षण को पार कर जाती है। इसके परिणामस्वरूप, ब्लॉक विकृत हो जाते हैं और अंततः वे एक-दूसरे के बगल से अचानक फिसल जाते हैं। इससे ऊर्जा की रिहाई होती है, और ऊर्जा तरंगें चारों दिशाओं में यात्रा करती हैं। जिस बिंदु पर ऊर्जा रिहा होती है, उसे भूकंप का फोकस कहा जाता है, जिसे हाइपोसेन्टर भी कहा जाता है। विभिन्न दिशाओं में यात्रा करने वाली ऊर्जा तरंगें सतह तक पहुँचती हैं। सतह पर, फोकस के निकटतम बिंदु को एपिसेंटर कहा जाता है। यह तरंगों का अनुभव करने वाला पहला बिंदु होता है। यह फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु है।

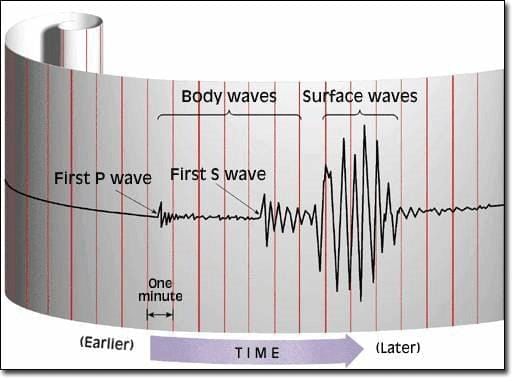

भूकंप की तरंगें सभी प्राकृतिक भूकंपों का निर्माण लिथोस्फीयर में होता है। यहाँ यह नोट करना पर्याप्त है कि लिथोस्फीयर का अर्थ पृथ्वी की सतह से 200 किमी की गहराई तक का भाग है। एक उपकरण जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है, सतह पर पहुँचने वाली तरंगों को रिकॉर्ड करता है। ध्यान दें कि वक्र में तीन अलग-अलग खंड हैं, जो प्रत्येक विभिन्न प्रकार के तरंग पैटर्न का प्रतिनिधित्व करते हैं। भूकंप की तरंगें मूलतः दो प्रकार की होती हैं - बॉडी वेव्स और सर्फेस वेव्स। बॉडी वेव्स फोकस पर ऊर्जा की रिहाई के कारण उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी के शरीर के माध्यम से चारों दिशाओं में चलती हैं। इसलिए, इन्हें बॉडी वेव्स कहा जाता है। बॉडी वेव्स सतह की चट्टानों के साथ इंटरैक्ट करती हैं और नई तरंगों का एक सेट उत्पन्न करती हैं, जिन्हें सर्फेस वेव्स कहा जाता है। ये तरंगें सतह के साथ चलती हैं। तरंगों की गति विभिन्न घनत्वों के साथ सामग्री के माध्यम से यात्रा करते समय बदलती है। सामग्री जितनी घनी होगी, गति उतनी ही अधिक होगी। उनकी दिशा भी बदलती है जब वे विभिन्न घनत्वों की सामग्री के संपर्क में आती हैं।

शरीर की तरंगों के दो प्रकार होते हैं। इन्हें P और S-तरंगों के नाम से जाना जाता है। P-तरंगें तेज़ चलती हैं और सतह पर सबसे पहले पहुँचती हैं। इन्हें 'प्राथमिक तरंगें' भी कहा जाता है। P-तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ये गैसीय, तरल और ठोस सामग्रियों के माध्यम से यात्रा करती हैं। S-तरंगें सतह पर कुछ समय के अंतर के साथ पहुँचती हैं।

इनको 'द्वितीयक तरंगें' कहा जाता है। S-तरंगों के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस सामग्रियों के माध्यम से यात्रा कर सकती हैं। S-तरंगों की यह विशेषता काफी महत्वपूर्ण है।

इसने वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आंतरिक ढांचे को समझने में मदद की है। परावर्तन (Reflection) तरंगों को पुनः बाउंस करता है जबकि अपवर्तन (Refraction) तरंगों को विभिन्न दिशा में चलाता है। तरंगों की दिशा में भिन्नताओं का अनुमान उनके सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की मदद से लगाया जाता है। सतही तरंगें सिस्मोग्राफ पर रिपोर्ट करने वाली अंतिम तरंगें होती हैं। ये तरंगें अधिक विनाशकारी होती हैं। ये चट्टानों के विस्थापन का कारण बनती हैं, और इस प्रकार, संरचनाओं का ढहना होता है।

भूकंप तरंगों का प्रसार विभिन्न प्रकार की भूकंप तरंगें विभिन्न तरीकों से यात्रा करती हैं। जैसे-जैसे वे चलती या प्रसारित होती हैं, वे उन चट्टानों के शरीर में कंपन उत्पन्न करती हैं जिनसे वे गुजरती हैं। P-तरंगें तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती हैं।

यह प्रसार की दिशा में सामग्री पर दबाव डालता है। इसके परिणामस्वरूप, यह सामग्री में घनत्व भिन्नताओं का निर्माण करता है जो सामग्री के खिंचाव और निचोड़ने का कारण बनता है। अन्य तीन तरंगें प्रसार की दिशा के प्रति लंबवत कंपन करती हैं। S-तरंगों के कंपन की दिशा तरंग की दिशा के लंबवत होती है। इस प्रकार, वे उस सामग्री में गर्त और शिखर (troughs and crests) उत्पन्न करती हैं जिनसे वे गुजरती हैं। सतही तरंगों को सबसे अधिक हानिकारक तरंगों के रूप में माना जाता है।

छाया क्षेत्र का उदय

भूकंप की तरंगें दूरस्थ स्थानों पर स्थित सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड की जाती हैं।

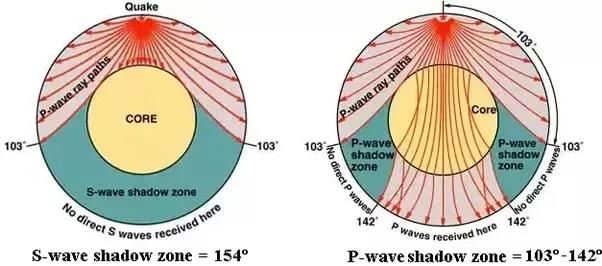

हालांकि, कुछ विशेष क्षेत्र हैं जहाँ तरंगों की रिपोर्ट नहीं होती। ऐसे क्षेत्र को ‘छाया क्षेत्र’ कहा जाता है। विभिन्न घटनाओं का अध्ययन यह दर्शाता है कि प्रत्येक भूकंप के लिए एक पूरी तरह से अलग छाया क्षेत्र होता है।

यह देखा गया है कि भूकंप के केंद्र से 105º के भीतर स्थित सिस्मोग्राफ दोनों P और S-तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड करते हैं। हालाँकि, भूकंप के केंद्र से 145º से अधिक स्थित सिस्मोग्राफ P-तरंगों के आगमन को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन S-तरंगों का नहीं। इस प्रकार, भूकंप के केंद्र से 105º और 145º के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र के रूप में पहचाना गया। 105º से बाहर का पूरा क्षेत्र S-तरंगें प्राप्त नहीं करता। S-तरंगों का छाया क्षेत्र P-तरंगों की तुलना में बहुत बड़ा होता है। P-तरंगों का छाया क्षेत्र पृथ्वी के चारों ओर 105º और 145º के बीच एक पट्टी के रूप में दिखाई देता है। S-तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल बड़े आकार में है, बल्कि यह पृथ्वी की सतह का 40 प्रतिशत से अधिक भी है।

भूकंपों का मापन

भूकंप की घटनाओं का मापन या तो परिमाण या झटके की तीव्रता के अनुसार किया जाता है। परिमाण स्केल को रिच्टर स्केल के रूप में जाना जाता है। परिमाण भूकंप के दौरान जारी की गई ऊर्जा से संबंधित होता है। परिमाण को पूर्ण संख्याओं में 0-10 के बीच व्यक्त किया जाता है। तीव्रता स्केल का नाम एक इतालवी सिस्मोलॉजिस्ट मर्कल्ली के नाम पर रखा गया है। तीव्रता स्केल उस दृश्य क्षति को ध्यान में रखता है जो घटना के कारण होती है। तीव्रता स्केल की रेंज 1-12 है।

हालांकि वास्तविक भूकंपीय गतिविधि कुछ सेकंड के लिए होती है, लेकिन इसके प्रभाव तब विनाशकारी होते हैं जब भूकंप की तीव्रता रिच्टर पैमाने पर 5 से अधिक हो।

पृथ्वी की संरचना

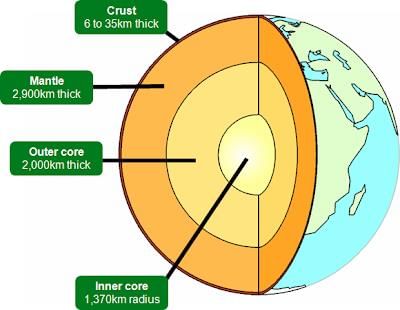

पर्पटी यह पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग है। इसका स्वभाव भंगुर है। पर्पटी की मोटाई महासागरीय और महाद्वीपीय क्षेत्रों के अंतर्गत भिन्न होती है। महासागरीय पर्पटी महाद्वीपीय पर्पटी की तुलना में पतली होती है। महासागरीय पर्पटी की औसत मोटाई 5 किमी है जबकि महाद्वीपीय पर्पटी की मोटाई लगभग 30 किमी है। महाद्वीपीय पर्पटी प्रमुख पर्वत प्रणाली क्षेत्रों में अधिक मोटी होती है। यह हिमालय क्षेत्र में 70 किमी तक मोटी है। यह भारी चट्टानों से बनी होती है जिनकी घनत्व 3 g/cm3 होती है। महासागरीय पर्पटी में पाई जाने वाली चट्टान का प्रकार बेसाल्ट है। महासागरीय पर्पटी में सामग्री की औसत घनत्व 2.7 g/cm3 है।

मैंटल पर्पटी के पार की आंतरिक परत को मैंटल कहा जाता है। मैंटल मोहो की अनियमितता से लेकर 2,900 किमी की गहराई तक फैला होता है। मैंटल का ऊपरी भाग एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। एस्थेनो का अर्थ है कमजोर। इसे 400 किमी तक फैला हुआ माना जाता है। यह ज्वालामुखीय विस्फोटों के दौरान सतह पर पहुँचने वाले मैग्मा का मुख्य स्रोत है। इसकी घनत्व पर्पटी की तुलना में अधिक है (3.4 g/cm3)। पर्पटी और मैन्टल का सबसे ऊपरी भाग लिथोस्फीयर कहलाता है। इसकी मोटाई 10-200 किमी के बीच होती है। निचला मैंटल एस्थेनोस्फीयर के पार फैला हुआ होता है। यह ठोस अवस्था में होता है।

कोर जैसा कि पहले बताया गया, भूकंपीय तरंगों की गति ने पृथ्वी के कोर के अस्तित्व को समझने में मदद की। कोर-मैंटल सीमा 2,900 किमी की गहराई पर स्थित है। बाहरी कोर तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। मैंटल-कोर सीमा पर सामग्री की घनत्व लगभग 5 g/cm3 है और पृथ्वी के केंद्र पर 6,300 किमी की गहराई पर घनत्व का मान लगभग 13 g/cm3 है। कोर बहुत भारी सामग्री से बना है जो मुख्य रूप से निकेल और आयरन से बना होता है। इसे कभी-कभी चाकू परत के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

ज्वालामुखी और ज्वालामुखीय भूआकृतियाँ

ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ गैसें, राख, और/या पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ - लावा - धरती पर निकलता है। यदि उपरोक्त सामग्री हाल के अतीत में निकाली जा रही हैं या निकाली गई हैं, तो ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। ठोस परत के नीचे की परत को मेंटल कहते हैं। इसकी घनत्व क्रस्ट से अधिक होती है। मेंटल में एक कमजोर क्षेत्र होता है जिसे एस्थेनोस्पीयर कहा जाता है। इसी से पिघले हुए चट्टानी पदार्थों का धरती की सतह तक पहुँचने का मार्ग बनता है। ऊपरी मेंटल में मौजूद सामग्री को मैग्मा कहा जाता है। जब यह क्रस्ट की ओर बढ़ने लगता है या सतह पर पहुँचता है, तो इसे लावा कहा जाता है। जो सामग्री धरती पर पहुँचती है, उसमें लावा प्रवाह, पायरोक्लास्टिक मलबा, ज्वालामुखीय बम, राख और धूल, और नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और छोटे मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन जैसी गैसें शामिल हैं।

ज्वालामुखी

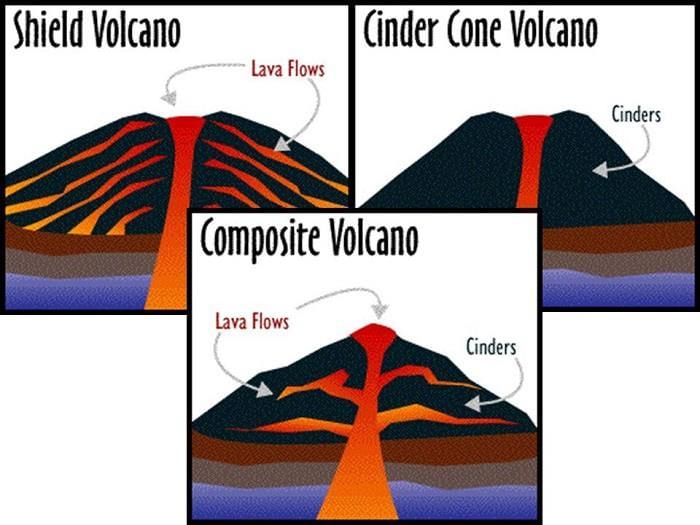

ज्वालामुखियों को विस्फोट के प्रकार और सतह पर विकसित रूप के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ज्वालामुखियों के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं:

शील्ड ज्वालामुखी

बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर, शील्ड ज्वालामुखी पृथ्वी पर सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़े होते हैं। हवाई ज्वालामुखी इसके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी अधिकांशतः बेसाल्ट से बने होते हैं, जो एक प्रकार का lava है जो विस्फोट के समय बहुत तरल होता है। इसी कारण, ये ज्वालामुखी खड़ी नहीं होतीं। यदि किसी प्रकार पानी वेंट में चला जाता है, तो ये विस्फोटक हो जाते हैं; अन्यथा, इन्हें निम्न-विस्फोटक के रूप में वर्णित किया जाता है। आने वाला lava फव्वारे के रूप में चलती है और वेंट के शीर्ष पर एक कोन बाहर फेंकती है और सिन्डर कोन में विकसित होती है।

संविधानिक ज्वालामुखी ये ज्वालामुखी ठंडी और अधिक चिपचिपी लावा का विस्फोट करते हैं, जो कि बेसाल्ट से भिन्न होता है। ये ज्वालामुखी अक्सर विस्फोटक विस्फोटों का परिणाम होते हैं। लावा के साथ, बड़ी मात्रा में पाइरोक्लास्टिक सामग्री और राख जमीन पर गिरती है। यह सामग्री वेंट के उद्घाटन के आसपास इकट्ठा होती है, जिससे परतों का निर्माण होता है, और यही कारण है कि ये पहाड़ संविधानिक ज्वालामुखियों के रूप में दिखते हैं।

काल्डेरा ये पृथ्वी के सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। ये आमतौर पर इतने विस्फोटक होते हैं कि जब ये फटते हैं, तो ये खुद पर गिर जाते हैं बजाय कि कोई ऊँची संरचना बनाने के। गिरने वाली गड्ढों को काल्डेरा कहा जाता है। इनकी विस्फोटकता यह संकेत करती है कि लावा की आपूर्ति करने वाला मैग्मा कक्ष न केवल विशाल होता है, बल्कि इसके निकटता में भी होता है।

बाढ़ बेसाल्ट प्रांत ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा का विसर्जन करते हैं जो लंबे दूरी तक बहता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में हजारों वर्ग किमी मोटी बेसाल्ट लावा धाराओं से ढके हुए हैं। इनमें कुछ धाराएँ 50 मीटर से अधिक मोटाई तक पहुँच सकती हैं। व्यक्तिगत धाराएँ सैकड़ों किलोमीटर तक फैल सकती हैं। भारत के डेक्कन ट्रैप्स, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के पठार के अधिकांश हिस्से को कवर करते हैं, एक बहुत बड़े बाढ़ बेसाल्ट प्रांत हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में ट्रैप संरचनाएँ वर्तमान से कहीं अधिक बड़े क्षेत्र को कवर करती थीं।

मिड-ओशन रिज ज्वालामुखी: ये ज्वालामुखी महासागरीय क्षेत्रों में होते हैं। एक मिड-ओशन रिज प्रणाली है जो 70,000 किमी से अधिक लंबी है और सभी महासागरीय बेसिनों के माध्यम से फैली हुई है। इस रिज का केंद्रीय हिस्सा बार-बार विस्फोटों का अनुभव करता है।

ज्वालामुखीय स्थलाकृतियाँ

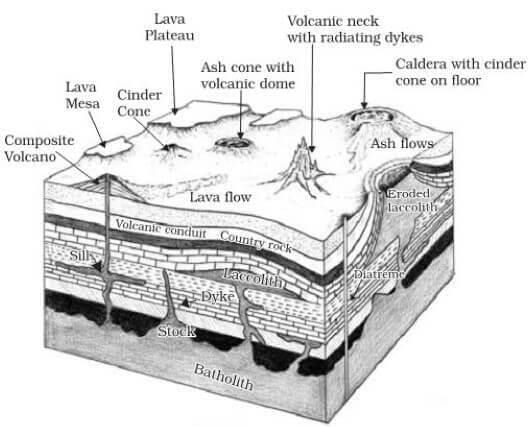

अंतःक्रियात्मक रूप: ज्वालामुखीय विस्फोट के दौरान निकलने वाला लावा ठंडा होने पर आग्नेय चट्टानों में विकसित होता है। ठंडा होना या तो सतह पर पहुँचकर होता है या फिर जब लावा अभी भी पर्पटी भाग में होता है। लावे के ठंडा होने के स्थान के आधार पर, आग्नेय चट्टानों को ज्वालामुखीय चट्टानें (सतह पर ठंडा होने वाली) और प्लूटोनिक चट्टानें (पर्पटी में ठंडा होने वाली) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लावा जो पर्पटी भाग के अंदर ठंडा होता है, विभिन्न रूप धारण करता है। इन रूपों को अंतःक्रियात्मक रूप कहा जाता है।

बैथोलिथ्स: एक बड़ा मैग्मेटिक सामग्री का निकाय जो पर्पटी की गहराई में ठंडा होता है, बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है। यह सतह पर तब ही प्रकट होता है जब परत हटाने की प्रक्रियाएँ उपरी सामग्री को हटा देती हैं। ये बड़े क्षेत्रों को कवर करते हैं और कई बार इसकी गहराई कई किलोमीटर तक हो सकती है। ये ग्रेनाइटिक निकाय होते हैं। बैथोलिथ्स मैग्मा चेंबर के ठंडे हिस्से हैं।

लैककोलिथ्स: ये बड़े गुंबद के आकार के अंतःक्रियात्मक निकाय होते हैं जिनका आधार समतल होता है और ये नीचे से एक पाइप जैसे नलिका द्वारा जुड़े होते हैं। यह संयोजित ज्वालामुखियों के सतही गुंबदों के समान होते हैं, केवल ये गहरी गहराइयों में स्थित होते हैं। इसे लावे के स्थानीय स्रोत के रूप में देखा जा सकता है जो सतह तक पहुँचता है। कर्नाटका पठार ग्रेनाइट चट्टानों के गुंबदों से भरा हुआ है। इनमें से अधिकांश, जो अब छिल गए हैं, लैककोलिथ्स या बैथोलिथ्स के उदाहरण हैं।

लैपोलिथ, फ़ैकोलिथ और सिल्स: जब लावा ऊपर की ओर बढ़ता है, तो इसका एक हिस्सा कहीं न कहीं कमजोर तल को पाकर क्षैतिज दिशा में चलने का प्रयास कर सकता है। यह विभिन्न रूपों में ठहर सकता है। यदि यह कटोरे के आकार में विकसित होता है, जो आकाश की ओर उभरा हुआ होता है, तो इसे लैपोलिथ कहा जाता है। कभी-कभी, अंतःक्रियात्मक चट्टानों का एक लहरदार मास सिंक्लाइन के आधार पर या एंटीकलाइन के शीर्ष पर पाया जाता है। ऐसे लहरदार सामग्री के नीचे मैग्मा चेंबर के रूप में एक निश्चित नलिका होती है (जो बाद में बैथोलिथ के रूप में विकसित होती है)। इन्हें फ़ैकोलिथ्स कहा जाता है। अंतःक्रियात्मक आग्नेय चट्टानों के निकाय जो लगभग क्षैतिज होते हैं, उन्हें सिल या शीट कहा जाता है, सामग्री की मोटाई के आधार पर। पतली चादरों को शीट कहा जाता है जबकि मोटे क्षैतिज जमाव को सिल्स कहा जाता है।

डाइक: जब लावा जमीन में बने दरारों और क्रीवों के माध्यम से बहता है, तो यह लगभग जमीन के प्रति लंबवत ठोस हो जाता है। यह उसी स्थिति में ठंडा होकर दीवार जैसी संरचना विकसित करता है। इस प्रकार की संरचनाओं को डाइक कहा जाता है। ये पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में सबसे आम अंतर्निहित रूप माने जाते हैं। इन्हें उन विस्फोटों के लिए फीडर्स माना जाता है जो डेक्कन ट्रैप्स के विकास का कारण बने।

|

93 videos|435 docs|208 tests

|