Politics and Governance (राजनीति और शासन): October 2022 UPSC Current Affairs | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

चर्चा में क्यों?

भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिये 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को पारित किये हुए लगभग 30 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इस दिशा में वास्तविक प्रगति बहुत कम हुई है

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण:

- विषय:

- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण राज्य के संसाधनों और कार्यों पर अधिकार को केंद्र से निचले स्तरों पर निर्वाचित अधिकारियों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है ताकि शासन में अधिक प्रत्यक्ष नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके।

- भारतीय संविधान द्वारा परिकल्पित हस्तांतरण केवल प्रत्योजन नहीं है।

- इसका तात्पर्य यह है कि निर्धारित शासनिक कार्यों को कानून द्वारा औपचारिक रूप से स्थानीय सरकारों को सौंपा जाता है, वित्तीय अनुदान और कर संबंधी उचित अंतरण द्वारा उनकी सहायता की जाती है तथा कर्मचारियों की सुविधा प्रदान की जाती है ताकि उनके पास अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिये आवश्यक साधन हों।

- संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- स्थानीय सरकार, जिसमे पंचायत भी शामिल हैं, संविधान के अनुसार राज्य का विषय है, परिणामस्वरूप पंचायतों को शक्ति और अधिकार का हस्तांतरण राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

- संविधान कहता है कि पंचायतों और नगरपालिकाओं को हर पाँच साल में चुना जाएगा तथा राज्यों को कानून के माध्यम से कार्यों एवं ज़िम्मेदारियों को हस्तांतरित करने का आदेश दिया जाएगा।

- भारत में संवैधानिक रूप से पंचायती राज संस्थानों (PRIs) की स्थापना करके 73 वें और 74वें संशोधनों ने पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को निर्वाचित स्थानीय सरकारों के रूप में स्थापित करना अनिवार्य कर दिया।

- इन संशोधनों के द्वारा संविधान में दो नए भाग जोड़े गए, अर्थात् भाग IX शीर्षक "पंचायत" (73 वें संशोधन द्वारा) और भाग IXA शीर्षक "नगर पालिका" (74 वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)।

- 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ शामिल हैं।

- 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ शामिल हैं।

- अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायत का गठन

स्थानीय निकायों की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- महिला प्रतिनिधित्त्व में बढ़ोतरी:

- 73वें संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है।

- वर्तमान में भारत में 1 मिलियन निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ 260,512 पंचायतें हैं, जिनमें 1.3 मिलियन महिलाएँ हैं।

- जबकि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 7-8% है। निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों में से 49% (ओडिशा जैसे राज्यों में यह 50% को पार कर गया है) महिलाएँ हैं।

- विभिन्न राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा का निर्माण:

- 73वें और 74वें संशोधनों के पारित होने से हस्तांतरण (3 एफ: कोष, कार्य और पदाधिकारी) के संबंध में विभिन्न राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा पैदा हुई है।

- उदाहरण:

- केरल ने अपने 29 कार्य पंचायतों को हस्तांतरित कर दिये हैं।

- केरल से प्रेरित राजस्थान ने स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और कृषि जैसे कई प्रमुख विभाग पंचायती राज संस्थानों (PRI) को हस्तांतरित किये हैं।

- इसी तरह बिहार ने "पंचायत सरकार" के विचार को प्रस्तुत किया है और ओडिशा जैसे राज्यों ने महिलाओं के लिये 50% सीटें बढ़ाई हैं।

भारत में स्थानीय निकायों की समस्या

- अपर्याप्त निधि: स्थानीय सरकारों को दिया जाने वाला धन उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपर्याप्त होता है।

- कई प्रकार की शर्तें धन के उपयोग को बाधित करती हैं, जिसमें आवंटित बजट खर्च करने में अनम्यता भी शामिल है।

- स्थानीय सरकारों की अपने स्वयं के करऔर उपयोगकर्त्ता शुल्कों को बढ़ाने के लिये निवेश क्षमता बहुत कम है।

- अवसंरचनात्मक चुनौतियाँ:

- कुछ ग्राम पंचायतों (GPs) के पास अपना भवन नहीं है और वे स्कूलों, आँगनवाड़ी केंद्रों तथा अन्य स्थानों के साथ जगह साझा करते हैं।

- कुछ के पास अपना भवन है लेकिन शौचालय, पेयजल और बिजली कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।

- ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्शन होने के बावजूद कई मामलों में वे काम नहीं कर रहे हैं। किसी भी डेटा प्रविष्टि उद्देश्यों के लिये पंचायत अधिकारियों को ब्लॉक विकास कार्यालयों का दौरा करना पड़ता है जिससे काम में देरी होती है।

- कर्मचारियों की कमी:

- स्थानीय सरकारों के पास बुनियादी कार्य करने के लिये भी कर्मचारी नहीं हैं।

- इसके अलावा अधिकांश कर्मचारियों को उच्च स्तर के विभागों द्वारा काम पर रखा जाता है, जिनको स्थानीय सरकारों में प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है, इसलिये वे ज़िम्मेदारी महसूस नहीं करते हैं और एकीकृत विभागीय प्रणाली के हिस्से के रूप में कार्य करते हैं।

- असामयिक और विलंबित चुनाव:

- राज्य अक्सर चुनावों को स्थगित कर देते हैं और स्थानीय सरकारों के लिये पंचवर्षीय चुनावों के संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करते हैं।

- स्थानीय सरकार की निम्न भूमिका:

- स्थानीय सरकारें स्थानीय विकास के लिये नीति बनाने वाले निकाय के बजाय केवल कार्यान्वयन मशीनरी के रूप में कार्य कर रही हैं। प्रौद्योगिकी-सक्षम योजनाओं ने उनकी भूमिका को और कम कर दिया है।

- भ्रष्टाचार:

- आपराधिक तत्त्व और ठेकेदार स्थानीय सरकार के चुनावों की ओर आकर्षित होते हैं, जो अपने पास उपलब्ध अत्यधिक धन के कारण जनता को लुभाते हैं। इस प्रकार भ्रष्टाचार की शृंखला का निर्माण होता है, जिसमें सभी स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के बीच भागीदारी शामिल होती है।

- हालाँकि यह साबित करने के लिये कोई सबूत नहीं है कि विकेंद्रीकरण के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है।

आगे की राह

- ग्राम सभाओं का पुनरुद्धार:

- शहरी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं और वार्ड समितियों को वास्तविक रूप में लोगों की भागीदारी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये पुनर्जीवित करना होगा।

- संगठनात्मक संरचना को सुदृढ़ बनाना:

- पर्याप्त जनशक्ति के साथ स्थानीय सरकार के संगठनात्मक ढाँचे को मज़बूत करना होगा।

- पंचायतों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिये सहायक और तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती तथा नियुक्ति के लिये गंभीर प्रयास किये जाने चाहिये।

- कराधान हेतु व्यापक तंत्र:

- स्थानीय स्तर पर कराधान के लिये एक व्यापक तंत्र तैयार किया जाना चाहिये। स्थानीय कराधान के बिना ग्राम पंचायतों को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है।

- वित्तपोषण:

- पंचायती राज मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिये वित्त आयोग के अनुदानों और व्यय की निगरानी करनी चाहिये ताकि अनुदानों की प्राप्ति में देरी न हो।

- यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि अनुदानों का उचित और प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाए।

- पंचायतों को भी नियमित रूप से स्थानीय लेखापरीक्षा के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ताकि वित्त आयोग के अनुदान के मामले में देरी न हो।

- पंचायती राज मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिये वित्त आयोग के अनुदानों और व्यय की निगरानी करनी चाहिये ताकि अनुदानों की प्राप्ति में देरी न हो।

कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध मामला

चर्चा में क्यों?

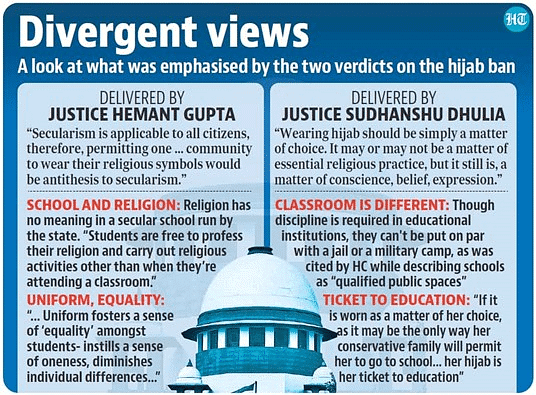

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में एक विभाजित निर्णय दिया।

- विभाजित निर्णय की स्थिति में मामले की सुनवाई एक बड़ी बेंच द्वारा की जाती है।

- जिस बड़ी बेंच को विभाजित निर्णय का मामला हस्तांतरित किया जाता है, वह उच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ हो सकती है, अथवा इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी अपील की जा सकती है।

- मार्च 2022 में उच्च न्यायालय ने कर्नाटक में मुस्लिम छात्रों के एक वर्ग द्वारा कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।

निर्णय की प्रमुख बातें:

हिजाब के मुद्दे पर न्यायालयों के अब तक के निर्णय

हिजाब के मुद्दे पर न्यायालयों के अब तक के निर्णय

- वर्ष 2015 में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी दो याचिकाएँ दायर की गई थीं, इनमें अखिल भारतीय प्री-मेडिकल प्रवेश के लिये ड्रेस कोड को चुनौती दी गई थी, जिसमें सलवार/पायजामा" के साथ चप्पल पहनने की अनुमति थी एवं आधी आस्तीन वाले हल्के कपड़े, जिनमें बड़े बटन, बैज, फूल आदि न हों", ही पहनने का प्रावधान था।

- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के तर्क को स्वीकार करते हुए कि यह नियम केवल यह सुनिश्चित करने के लिये था कि उम्मीदवार कपड़ों के भीतर वस्तुओं को छुपाकर अनुचित तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केरल उच्च न्यायालय ने CBSE को उन छात्रों की जाँच हेतु अतिरिक्त उपाय करने का निर्देश दिया जो अपने धार्मिक रिवाज़ के अनुसार पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं, लेकिन जो ड्रेस कोड के विपरीत है।

- आमना बिंट बशीर बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (2016) मामले में केरल उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे की अधिक बारीकी से जाँच की। इस मामले में न्यायालय ने माना कि हिजाब पहनने की प्रथा एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, लेकिन सीबीएसई नियम को रद्द नहीं किया गया।

- न्यायालय ने एक बार फिर 2015 में "अतिरिक्त उपायों" और सुरक्षा उपायों की अनुमति दी।

- हालाँकि स्कूल द्वारा निर्धारित ड्रेस के मुद्दे पर एक और बेंच ने फातिमा तसनीम बनाम केरल राज्य (2018) मामले में अलग तरीके से फैसला सुनाया।

- केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कहा कि किसी संस्था के सामूहिक अधिकारों को याचिकाकर्त्ता के व्यक्तिगत अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाएगी।

संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा

- संविधान के भाग-3 (मौलिक अधिकार) का अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।

- संविधान का अनुच्छेद 25 (1) ‘अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार’ की गारंटी देता है।

- यह एक ऐसा अधिकार है जो नकारात्मक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसका अर्थ है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इस स्वतंत्रता का उपयोग करने में कोई हस्तक्षेप या बाधा न हो।

- हालाँकि सभी मौलिक अधिकारों की तरह राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य राज्य हितों के अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है।

- अनुच्छेद 26 सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता की व्याख्या करता है।

- अनुच्छेद 27 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार या व्यवहार के लिये किसी भी कर का भुगतान करने के लिये मजबूर नहीं किया जाएगा।

- अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता की व्याख्या करता है।

आगे की राह

- मौजूदा राजनीतिक माहौल में कर्नाटक सरकार द्वारा "एकता, समानता एवं सार्वजनिक व्यवस्था के हित में" या तो एक निर्धारित वर्दी या किसी भी पोशाक को अनिवार्य करने के निर्णय को शैक्षिक संस्थानों में धर्मनिरपेक्ष मानदंडों, समानता और अनुशासन को लागू करने की आड़ में एक बहुसंख्यकवादी दावे के रूप में भी देखा गया।

- एक निर्णय जो शिक्षा के लिये इस गैर-समावेशी दृष्टिकोण को वैध बनाता है और एक नीति जो मुस्लिम महिलाओं को अवसर से वंचित कर सकती है, देश के हित में नहीं होगी।

- उचित गुंज़ाइश तब तक होनी चाहिये जब तक कि हिजाब या कोई भी पहनावा, धार्मिक या अन्य, यूनिफार्म से अलग नहीं होता है।

संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में न्यूज़ीलैंड में संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% का आँकड़ा पार कर गया है।

- अंतर-संसदीय संघ के अनुसार, न्यूज़ीलैंड दुनिया के ऐसे आधा दर्जन देशों में से एक है जो वर्ष 2022 तक संसद में कम-से-कम 50% महिला प्रतिनिधित्व का दावा कर सकता है।

- वर्ष 1893 में न्यूज़ीलैंड महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश बना।

- अन्य देशों में क्यूबा, मेक्सिको, निकारागुआ, रवांडा और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।

- विश्व स्तर पर लगभग 26% सांसद महिलाएँ हैं।

भारतीय परिदृश्य:

- अंतर-संसदीय संघ (Inter-Parliamentary Union- IPU), जिसका भारत भी एक सदस्य है, द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार, विश्व भर में महिलाएँ लोकसभा के कुल सदस्यों के 14.44% का प्रतिनिधित्व करती हैं।

- भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) के नवीनतम आँकड़े के अनुसार:

- अक्तूबर 2021 तक महिलाएँ संसद के कुल सदस्यों के 10.5% का प्रतिनिधित्व कर रही थीं।

- भारत में सभी राज्य विधानसभाओं को एक साथ देखें तो महिला सदस्यों (विधायकों) की स्थिति और भी बदतर है, जहाँ राष्ट्रीय औसत मात्र 9% है।

- आज़ादी के पिछले 75 वर्षों में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत तक भी नहीं बढ़ा है।

- चुनावी प्रतिनिधित्व के मामले में भारत, अंतर-संसदीय संघ की संसद में महिला प्रतिनिधियों की संख्या के मामले में वैश्विक रैंकिंग में कई स्थान नीचे आ गया है जिसमें वर्ष 2014 के 117वे स्थान से गिरकर जनवरी 2020 तक 143वे स्थान पर आ गया।

- भारत वर्तमान में पाकिस्तान (106), बांग्लादेश (98) और नेपाल (43) से पीछे एवं श्रीलंका (182) से आगे है।

कम प्रतिनिधित्व का कारण

- लिंग संबंधी रूढ़ियाँ:

- पारंपरिक रूप से घरेलू गतिविधियों के प्रबंधन की भूमिका महिलाओं को सौंपी गई है।

- महिलाओं को उनकी रूढ़ीवादी भूमिकाओं से बाहर निकलने और देश की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- प्रतिस्पर्द्धा:

- राजनीति किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह प्रतिस्पर्द्धा का क्षेत्र है। अंततः महिला राजनेता भी प्रतिस्पर्द्धी ही मानी जाती हैं।

- कई राजनेताओं को भय है कि महिला आरक्षण लागू किये जाने पर उनकी सीटें बारी-बारी से महिला उम्मीदवारों के लिये आरक्षित की जा सकती हैं, जिससे स्वयं अपनी सीटों से चुनाव लड़ सकने का अवसर वे गँवा सकते हैं।

- राजनीतिक शिक्षा का अभाव:

- शिक्षा महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। शैक्षिक संस्थानों में प्रदान की जाने वाली औपचारिक शिक्षा नेतृत्व के अवसर पैदा करती है और नेतृत्व को आवश्यक कौशल प्रदान करती है।

- राजनीति की समझ की कमी के कारण वे अपने मूल अधिकारों और राजनीतिक अधिकारों से अवगत नहीं हैं।

- कार्य और परिवार:

- पारिवारिक देखभाल उत्तरदायित्वों के असमान वितरण का परिणाम यह होता है कि महिलाएँ घर और बच्चों की देखभाल में पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक समय देती हैं।

- एक महिला को न केवल गर्भावस्था और प्रसव के दौरान अपना समय देना पड़ता है, बल्कि यह तब तक जारी रहता है जब तक कि बच्चा देखभाल के लिये माता-पिता पर निर्भर न रह जाए।

- राजनीतिक नेटवर्क का अभाव:

- राजनीतिक निर्णय-निर्माण में पारदर्शिता की कमी और अलोकतांत्रिक आंतरिक प्रक्रियाएँ सभी नए प्रवेशकों के लिये चुनौती पेश करती हैं, लेकिन महिलाएँ इससे विशेष रूप से प्रभावित होती हैं, क्योंकि उनके पास राजनीतिक नेटवर्क की कमी होती है।

- संसाधनों की अल्पता:

- भारत की आंतरिक राजनीतिक दल संरचना में उनके कम अनुपात के कारण, महिलाएँ अपने राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों के पोषण के लिये संसाधन और समर्थन इकट्ठा करने में विफल होती हैं।

- महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिये राजनीतिक दलों से पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती है।

- सामाजिक शर्तें:

- उन्हें अपने ऊपर अधिरोपित हुक्मों को स्वीकार करना होगा और समाज का भार उठाना होगा।

- सार्वजनिक दृष्टिकोण न केवल यह निर्धारित करता है कि आम चुनाव में कितनी महिला उम्मीदवार विजयी होती हैं, बल्कि यह भी प्रभावित करती है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितनी महिला उम्मीदवारों को कार्यालय के लिये उचित माना और नामांकित किया जाता है।

- अमैत्रीपूर्ण वातावरण:

- कुल मिलाकर राजनीतिक दलों का माहौल भी महिलाओं के अनुकूल नहीं है, उन्हें पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिये कड़ा संघर्ष करना पड़ता है और कई स्तर पर अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

- राजनीति में हिंसा बढ़ती जा रही है। अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, असुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि ने महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र से बाहर कर दिया है।

सरकार के प्रयास

- महिला आरक्षण विधेयक 2008:

- यह भारत की संसद के निचले सदन, लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में कुल सीटों में से महिलाओं के लिये 1/3 सीटों को आरक्षित करने हेतु भारत के संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।

- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण:

- संविधान का अनुच्छेद 243डी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या और पंचायतों के अध्यक्षों के पदों की संख्या में से महिलाओं के लिये कम से कम एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य है।

- महिला अधिकारिता पर संसदीय समिति:

- महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिये संसद की 11वीं लोकसभा के दौरान 1997 में पहली बार महिला अधिकारिता समिति का गठन किया गया था।

- समिति के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी पार्टी संबद्धताओं में महिलाओं के शसक्तीकरण के लिये मिलकर काम करें।

आगे की राह

- भारत जैसे देश में मुख्यधारा की राजनीतिक गतिविधियों में समाज के सभी वर्गों की समान भागीदारी होना समय की मांग है, इसलिये इसे बढ़ावा देने के लिये आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिये।

- सभी राजनीतिक दलों को आम सहमति पर पहुँचना होगा और महिला आरक्षण विधेयक को पारित करवाना सुनिश्चित करना होगा, जिसमें संसद तथा सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33% सीटें आरक्षित करने का आह्वान किया गया है।

- महिलाओं का एक पूल है जो तीन दशकों की अवधि में स्थानीय स्तर पर शासन के अनुभव के साथ सरपंच और स्थानीय निकायों के सदस्य रहे हैं।

- वे राज्य विधानसभाओं और संसद में बड़ी भूमिका निभाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

- मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिये राज्य विधानसभा और संसदीय चुनावों में महिलाओं हेतु न्यूनतम सहमत प्रतिशत सुनिश्चित करने के भारत के चुनाव आयोग (ECI) के प्रस्ताव को लागू करने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता बनाए रखने की अनुमति मिल सके।

विश्व क्षयरोग रिपोर्ट 2022: WHO

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में विश्व क्षयरोग रिपोर्ट 2022 जारी की, जिसमें दुनिया भर में तपेदिक/क्षयरोग (TB) के निदान, उपचार और बीमारी के बोझ पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को बताया गया है।

- वर्ष 2022 की रिपोर्ट में WHO के सभी 194 सदस्य राज्यों सहित 215 देशों और क्षेत्रों से बीमारी के रुझान और महामारी की प्रतिक्रिया पर डेटा शामिल है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- वैश्विक स्तर पर निदान और मृत्यु दर:

- वर्ष 2021 में दुनिया भर में लगभग 6 मिलियन लोगों के क्षयरोग का निदान किया गया था, जो वर्ष 2020 की तुलना में 4.5% अधिक था, जबकि इस बीमारी से पीड़ित 1.6 मिलियन रोगियों की मृत्यु हो गई थी।

- TB से होने वाली कुल मौतों में 187,000 मरीज़ एचआईवी (ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस) पॉजिटिव थे।

- एचआईवी निगेटिव लोगों में वैश्विक TB से होने वाली मौतों में से लगभग 82% अफ्रीकी और दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रों में हुईं।

- TB से पीड़ित रिपोर्ट की गई लोगों की संख्या वर्ष 2019 के 7.1 मिलियन से घटकर वर्ष 2020 में 5.8 मिलियन हो गई।

- वर्ष 2021 में आंशिक रिकवरी 6.4 मिलियन थी, लेकिन यह अभी भी पूर्व-महामारी के स्तर से काफी नीचे थी।

- भारत और TB:

- 28% मामलों के साथ भारत उन आठ देशों में शामिल था, जहाँ कुल TB रोगियों की संख्या के दो-तिहाई (68.3%) से अधिक थे।

- अन्य देशों में इंडोनेशिया (9.2%), चीन (7.4%), फिलीपींस (7%), पाकिस्तान (5.8%), नाइजीरिया (4.4%), बांग्लादेश (3.6%) और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (2.9%) शामिल थे।

- एचआईवी निगेटिव लोगों में वैश्विक TB से संबंधित मौतों का 36% हिस्सा भारत का है।

- भारत उन तीन देशों (इंडोनेशिया और फिलीपींस के साथ) में से एक था, जिसने वर्ष 2020 में इस रोग में सबसे अधिक कमी (वैश्विक का 67%) और 2021 में आंशिक रिकवरी की।

- रिपोर्ट पर भारत का रुख: भारत ने समय के साथ अन्य देशों की तुलना में प्रमुख मीट्रिक्स पर बेहतर प्रदर्शन किया है।

- वर्ष 2021 में भारत में TB मरीज़ों की संख्या प्रति 100,000 जनसंख्या पर 210 रही जो कि वर्ष 2015 में ( प्रति 100,000 जनसंख्या पर 256 थी)।

- इस संबंध में भारत में 18% की गिरावट (7 अंक) हुई है; घटना दर के मामले में भारत का 36वाँ स्थान, 11% के वैश्विक औसत से बेहतर है।

- 28% मामलों के साथ भारत उन आठ देशों में शामिल था, जहाँ कुल TB रोगियों की संख्या के दो-तिहाई (68.3%) से अधिक थे।

- TB उन्मूलन के लिये प्रमुख चुनौतियाँ:

- दवा प्रतिरोधी TB में वृद्धि:

- दवा प्रतिरोधी TB (डीआर-TB) का दबाव वर्ष 2020 और 2021 के बीच वैश्विक स्तर पर 3% बढ़ गया, वर्ष 2021 में रिफैम्पिसिन-प्रतिरोधी TB (आरआर-TB) के 450,000 नए मामले सामने आए।

- कोविड-19 के कारण व्यवधान:

- कई वर्षों में यह पहली बार है कि TB और डीआर-TB दोनों ही में लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। विशेषज्ञ इस प्रवृत्ति का कारण कोविड-19 महामारी को मानते हैं।

- वर्ष 2021 में कोविड-19 के कारण कई सेवाएँ बाधित हुईं लेकिन TB प्रतिक्रिया पर इसका प्रभाव विशेष रूप से गंभीर रहा है।

- कम रिपोर्ट दर्ज होना मुख्य चिंता:

- TB के अनुमानित मरीज़ों की संख्या और बीमारी से पीड़ित लोगों की रिपोर्ट की गई संख्या के बीच वैश्विक अंतर का 75% सामूहिक रूप से दस देशों का है। इस अंतर का कारण हैैं:

- कम रिपोर्टिंग (TB से पीड़ित लोगों की)।

- अंडरडायग्नोसिस (TB वाले लोग स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँचने में असमर्थ होते हैं या ब वे ऐसा करते हैं तो उनका निदान नहीं किया जाता है)।

- भारत में कम रिपोर्टिंग एक समस्या है; भारत शीर्ष पाँच योगदानकर्त्ताओं में शामिल है - भारत (24%), इंडोनेशिया (13%), फिलीपींस (10%), पाकिस्तान (6.6%) और नाइजीरिया (6.3%)

- निदान और व्यय में गिरावट:

- रिपोर्ट किये गए TB के मामलों में कमी से पता चलता है कि गैर-निदान और अनुपचारित TB वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है।

- वर्ष 2019 और 2020 के बीच RR-TB एवं मल्टीड्रग-रेसिस्टेंट TB (MDR-TB) के इलाज के लिये उपलब्ध कराए गए लोगों की संख्या में भी गिरावट आई है।

- वर्ष 2021 में RR-TB के लिये उपचार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या 161,746 थी, जो कि ज़रूरतमंद लोगों में से तीन में से केवल एक है।

- रिपोर्ट में आवश्यक TB सेवाओं पर वैश्विक खर्च वर्ष 2019 के 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से गिरकर वर्ष 2021 में 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का भी उल्लेख किया गया है, जो वर्ष 2022 तक सालाना 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक लक्ष्य के आधे से भी कम है।

आगे की राह

- रिपोर्ट में देशों से आवश्यक TB सेवाओं तक पहुँच बहाल करने के लिये तत्काल उपाय करने के आह्वान को दोहराया गया है।

- इसमें TB महामारी और उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव को प्रभावित करने वाले व्यापक निर्धारकों को संबोधित करने के लिये निवेश बढ़ाने, बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई के साथ-साथ नए निदान, दवाओं और टीकों की आवश्यकता का भी आह्वान किया गया है।

- TB शमन रणनीति को प्रभावी बनाने के लिये, बीमारी के बारे में लोगों की जागरूकता के स्तर को बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि TB से प्रभावित लोग अपनी सामाजिक असुरक्षाओं को दूर करें तथा TB देखभाल तक पहुँच बनाएँ।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|