Science & Technology (विज्ञान और प्रौद्योगिकी): June 2025 UPSC Current Affairs | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

| Table of contents |

|

| कोर-मेंटल कनेक्टिविटी |

|

| स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन |

|

| इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) |

|

| न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग |

|

| वॉयेजर टार्डिग्रेड्स प्रयोग |

|

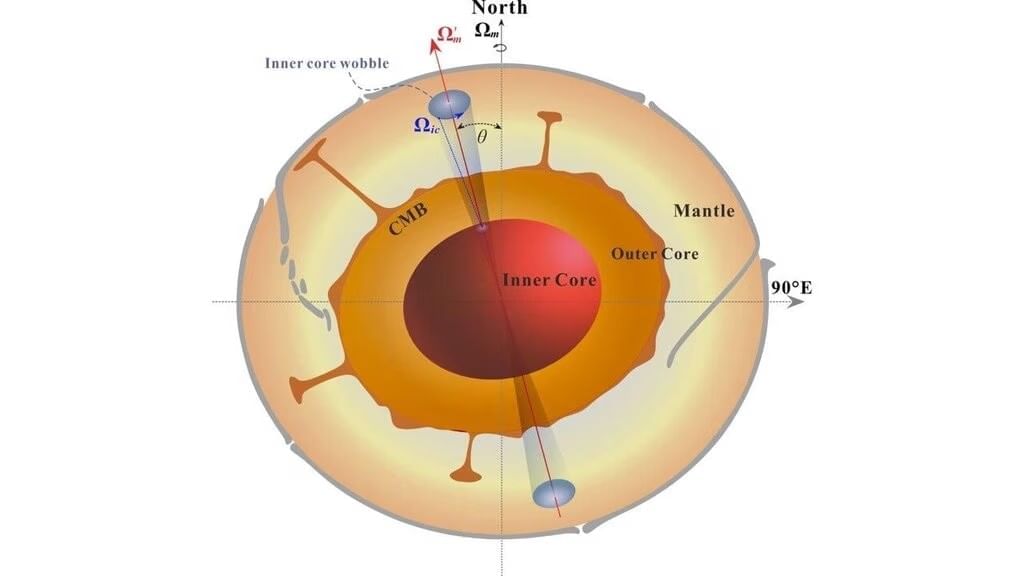

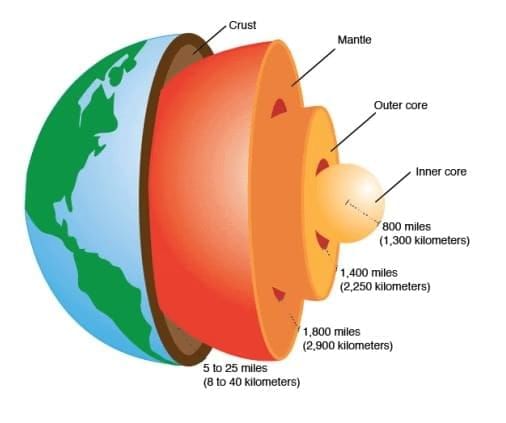

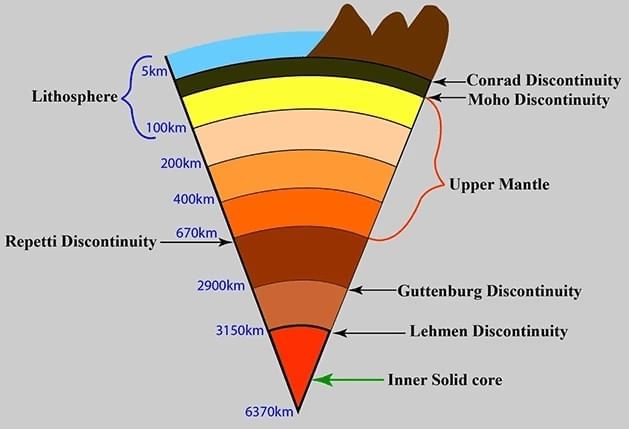

कोर-मेंटल कनेक्टिविटी

चर्चा में क्यों?

जर्मन शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि सोना , प्लैटिनम और रूथेनियम जैसी कीमती धातुएँ ज्वालामुखी गतिविधि के माध्यम से पृथ्वी के कोर से सतह पर आ रही हैं। यह लंबे समय से चली आ रही इस धारणा को चुनौती देता है कि कोर भू-रासायनिक रूप से मेंटल और क्रस्ट से अलग रहता है।

चाबी छीनना

- कोर-मेंटल सामग्री का आदान-प्रदान सक्रिय है, जिसमें कोर सामग्री मेंटल प्लूम्स के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ती है।

- पृथ्वी के केंद्र में ग्रह का 99.999% से अधिक सोना और अन्य साइडरोफाइल तत्व मौजूद हैं, जिनके बारे में माना जाता था कि वे दुर्गम हैं।

अतिरिक्त विवरण

- कोर-मेंटल मटेरियल एक्सचेंज: शोधकर्ताओं ने हवाई में ज्वालामुखीय चट्टानों का अवलोकन किया जो कोर-मेंटल सीमा से उठने वाले मेंटल प्लम द्वारा निर्मित हैं। उन्होंने रूथेनियम-100 ( 100 Ru) के महत्वपूर्ण स्तरों की खोज की, जो मुख्य रूप से पृथ्वी के कोर में पाया जाने वाला एक आइसोटोप है, जो पहले से कहीं अधिक कोर और मेंटल के बीच कनेक्टिविटी का संकेत देता है।

- कोर में बहुमूल्य धातुएं: पृथ्वी का कोर सोना, प्लैटिनम और इरीडियम जैसे साइडरोफाइल तत्वों से समृद्ध है, जिनके बारे में कभी यह सोचा गया था कि वे कोर को मेंटल और क्रस्ट से अलग करने वाली मोटी चट्टान की दीवार के नीचे फंसे हुए हैं।

पृथ्वी के मेंटल और कोर के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- मेंटल: मेंटल पृथ्वी के आयतन का लगभग 83% और द्रव्यमान का 67% बनाता है, जो मोहो असंततता (लगभग 7-35 किमी गहराई) से लेकर 2,900 किमी गहराई पर कोर-मेंटल सीमा तक फैला हुआ है। यह मुख्य रूप से लौह और मैग्नीशियम से भरपूर सिलिकेट चट्टानों से बना है।

- घनत्व और अवस्था: ऊपरी मेंटल का घनत्व 2.9 से 3.3 ग्राम/सेमी³ तक होता है, जबकि निचले मेंटल का घनत्व 3.3 से 5.7 ग्राम/सेमी³ तक होता है। एस्थेनोस्फीयर, आंशिक रूप से पिघली हुई परत, धीमी गति से प्रवाह की अनुमति देती है, जबकि निचला मेंटल अत्यधिक दबाव के कारण ठोस रहता है।

- तापमान प्रवणता और संवहन: क्रस्ट के पास तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर कोर-मेंटल सीमा पर लगभग 4,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यह तापीय प्रवणता मेंटल संवहन को संचालित करती है, जो टेक्टोनिक प्लेटों की गति के लिए महत्वपूर्ण है।

- भूकंपीयता: उच्च दबाव की स्थिति के बावजूद, भूकंप, मेंटल के अंदर 670 किमी की गहराई तक के सबडक्शन क्षेत्रों में आ सकते हैं।

पृथ्वी का कोर, जो मेंटल के नीचे स्थित है, लगभग 2,900 किमी गहराई से शुरू होता है और लगभग 6,371 किमी पर ग्रह के केंद्र तक फैला हुआ है। बाहरी कोर, जो पिघला हुआ है और लगभग 2,250 किमी मोटा है, जियोडायनेमो प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। इस बीच, आंतरिक कोर एक ठोस गोला है जो मुख्य रूप से लोहे-निकल मिश्र धातु से बना है, जो अत्यधिक उच्च तापमान के बावजूद, ऊपरी परतों के दबाव के कारण होता है।

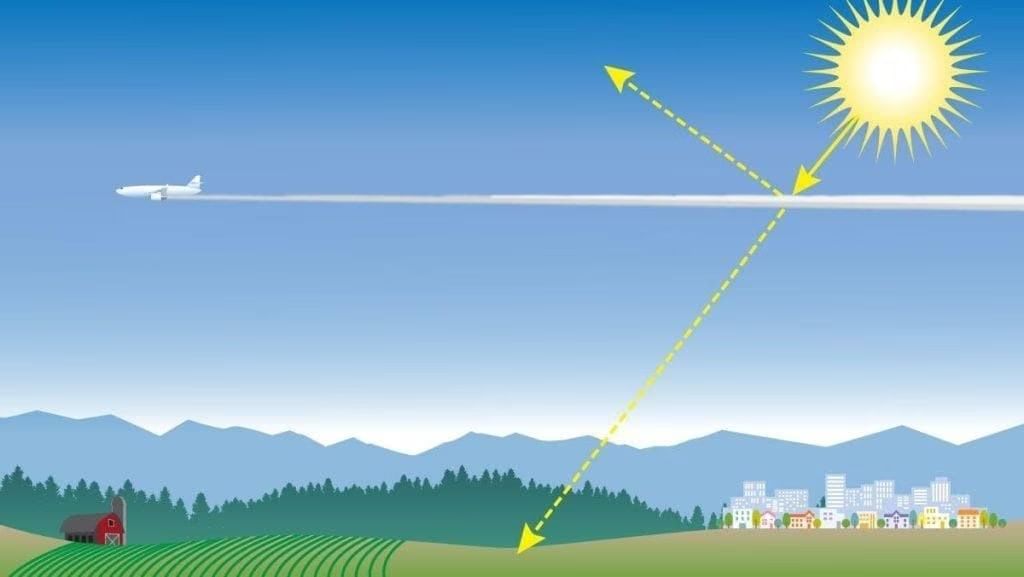

स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन

चर्चा में क्यों?

जर्नल अर्थ्स फ्यूचर में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन (SAI) के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण प्रस्तावित किया है जो मौजूदा विरोध के बावजूद संभावित रूप से इसकी लागत को कम कर सकता है और इसके कार्यान्वयन को आगे बढ़ा सकता है। SAI एक ऐसी विधि है जिसका उद्देश्य ग्रह को ठंडा करना और ऊपरी वायुमंडल में छोटे परावर्तक कणों को फैलाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है।

चाबी छीनना

- एसएआई , सल्फर डाइऑक्साइड (SO2 ) को समताप मंडल में इंजेक्ट करके ज्वालामुखी विस्फोट के प्राकृतिक शीतलन प्रभावों की नकल करता है।

- एरोसोल कण सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जिससे वैश्विक तापमान कम हो जाता है।

- एरोसोल प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकते हैं, जो वायु की गुणवत्ता और जलवायु को प्रभावित करते हैं।

अतिरिक्त विवरण

- एरोसोल: ये हवा या गैस में निलंबित छोटे ठोस या तरल कण होते हैं। ये प्राकृतिक स्रोतों, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, या मानवीय गतिविधियों, जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाले धुएं से उत्पन्न हो सकते हैं।

- एरोसोल कणों को प्राथमिक एरोसोल, जो सीधे वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं, तथा द्वितीयक एरोसोल, जो पूर्ववर्ती गैसों से बनते हैं, में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- सच्चे एरोसोल कणों का व्यास कुछ मिली माइक्रोमीटर से लेकर लगभग 1 माइक्रोमीटर तक होता है। 0.1 माइक्रोमीटर से छोटे कणों को एटकेन नाभिक के रूप में जाना जाता है ।

- एरोसोल प्लम के दृश्य रूपों में धुआँ, धुंध, धुंध और धूल शामिल हैं।

स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन की गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए एक संभावित तरीका प्रस्तुत करता है। हालाँकि, ऐसी तकनीकों के कार्यान्वयन पर पर्यावरणीय और नैतिक निहितार्थों के प्रकाश में सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)

चर्चा में क्यों?

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरा है, जो दैनिक वस्तुओं में बुद्धिमत्ता को एकीकृत करता है, जिससे हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भोजन की ताज़गी को ट्रैक करने वाले स्मार्ट रेफ्रिजरेटर से लेकर वास्तविक समय में अलर्ट देने वाली सुरक्षा प्रणालियों तक, IoT हमारे घरों की सहजता, दक्षता और सुरक्षा को बढ़ा रहा है।

चाबी छीनना

- IoT भौतिक उपकरणों का एक नेटवर्क है जिसमें सेंसर और सॉफ्टवेयर लगे होते हैं जो डेटा एकत्र करते हैं और उसका आदान-प्रदान करते हैं।

- इसके प्रमुख अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जिनमें स्मार्ट शहर, घर, स्वास्थ्य सेवा और कृषि शामिल हैं।

अतिरिक्त विवरण

- कनेक्टिविटी: IoT डिवाइस वायर्ड और वायरलेस दोनों कनेक्शनों का उपयोग करते हुए वाई-फाई, ब्लूटूथ और 5G जैसे नेटवर्क पर संचार करते हैं।

- स्वचालन एवं बुद्धिमत्ता: उपकरण स्वचालित रूप से निर्णय लेते हैं, इसका उदाहरण यातायात की स्थिति के अनुसार स्वयं-चालित कारें हैं।

- दूरस्थ निगरानी: उपयोगकर्ता दूरस्थ रूप से डिवाइस तक पहुंच और प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे स्मार्टफोन के माध्यम से घरेलू सुरक्षा फीड देखना।

- अंतर-संचालनीयता: उपकरण मानकीकृत प्रोटोकॉल और संगत सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करते हैं, जिसे खुले API द्वारा सुगम बनाया जाता है।

- डेटा एनालिटिक्स और एआई एकीकरण: कच्चे डेटा को कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि में बदल दिया जाता है, जिससे स्मार्ट शहरों में परिचालन में वृद्धि होती है।

निष्कर्ष के तौर पर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेहतर कनेक्टिविटी और ऑटोमेशन के ज़रिए दैनिक जीवन और उद्योग के विभिन्न पहलुओं में क्रांति ला रहा है। हालाँकि, इसे सुरक्षा और मानकीकरण के मामले में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें इसकी क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए संबोधित किया जाना चाहिए।

न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग

चर्चा में क्यों?

नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज (एनसीबीएस-टीआईएफआर) और अन्य शोध संस्थानों द्वारा किए गए हाल के अध्ययनों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग दिखाई देने वाले लक्षणों के प्रकट होने से बहुत पहले शुरू हो सकते हैं। यह प्रक्रिया रक्त वाहिकाओं में शिथिलता और मस्तिष्क के भीतर असामान्य प्रोटीन गतिविधि द्वारा संचालित होती है। यह नया दृष्टिकोण प्रत्यक्ष न्यूरोनल क्षति से ध्यान हटाकर प्रारंभिक संवहनी और आणविक परिवर्तनों पर केंद्रित करता है, जिससे पहले निदान और संभावित रोकथाम रणनीतियों की सुविधा मिलती है।

चाबी छीनना

- न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग लक्षण प्रकट होने से बहुत पहले शुरू हो सकते हैं।

- इन रोगों को समझने के लिए प्रारंभिक संवहनी और आणविक परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं।

न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग क्या हैं?

- परिभाषा: विकारों का एक संग्रह जिसमें समय के साथ मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिकाओं (न्यूरॉन्स) का क्रमिक विघटन या मृत्यु हो जाती है।

- इसके परिणामस्वरूप स्मृति, गति, भाषण और शरीर के अन्य आवश्यक कार्यों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

- रोग की प्रगति आमतौर पर धीरे-धीरे होती है, और यद्यपि इसका कोई पूर्ण इलाज नहीं है, फिर भी उपचार से लक्षणों में कमी आ सकती है।

सामान्य उदाहरण

- अल्ज़ाइमर रोग: मुख्यतः स्मृति और संज्ञानात्मक कार्यों को प्रभावित करता है।

- पार्किंसंस रोग: गति और संतुलन को प्रभावित करता है।

- एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (एएलएस): मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, तथा स्वैच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है।

- हंटिंगटन रोग: समय के साथ मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं के क्षय का कारण बनता है।

- गिलियन-बैरे सिंड्रोम: परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला एक गंभीर स्वप्रतिरक्षी विकार।

न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों के प्रारंभिक कारणों के बारे में हालिया शोध क्या बताता है?

- संवहनी शिथिलता और रक्त-मस्तिष्क बाधा (बीबीबी) टूटना:

BBB एक सुरक्षात्मक परत है जो मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं को अस्तर करने वाली कोशिकाओं से कसकर जुड़ी होती है जो मस्तिष्क में प्रवेश करने वाली चीज़ों को नियंत्रित करती है। प्रोटीन TDP-43 की शिथिलता के कारण इस अवरोध को नुकसान पहुंचने से रिसाव होता है जो हानिकारक पदार्थों को प्रवेश करने देता है, जिसके परिणामस्वरूप सूजन और न्यूरॉन की हानि होती है। चूहों पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि ये संवहनी परिवर्तन लक्षण प्रकट होने से पहले ही हो जाते हैं, जो सुझाव देते हैं कि रक्त वाहिका क्षति न्यूरोडीजनरेशन में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कारक है।

- इंट्रासेल्युलर झिल्ली सिग्नलिंग विफलता (एसिट प्रोटीन डिसफंक्शन):

न्यूरॉन्स प्लाज्मा झिल्ली और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच झिल्ली संपर्क स्थलों पर निर्भर करते हैं ताकि लिपिड और कैल्शियम जैसे आवश्यक अणुओं को स्थानांतरित किया जा सके, जो सेल सिग्नलिंग और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। कैल्शियम को बांधकर इस प्रक्रिया में एसिट प्रोटीन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एसिट फ़ंक्शन की हानि इस सिग्नलिंग को बाधित करती है, न्यूरॉन स्वास्थ्य को खतरे में डालती है और संभवतः अध:पतन शुरू करती है।

न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों में योगदान देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- आनुवंशिक कारक: विशिष्ट जीन में उत्परिवर्तन सामान्य न्यूरोनल कार्य और मरम्मत को बाधित कर सकते हैं, जिससे अध:पतन की संभावना बढ़ जाती है। ये उत्परिवर्तन वंशानुगत हो सकते हैं या स्वतः ही हो सकते हैं।

- प्रोटीन असामान्यताएं: गलत तरीके से एकत्रित प्रोटीनों का संचय, जैसे अल्जाइमर रोग में एमिलॉयड-बीटा और पार्किंसंस रोग में अल्फा-सिनुक्लिन, कोशिका कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे तंत्रिका तंत्र में विषाक्तता और प्रगतिशील क्षति होती है।

- ऑक्सीडेटिव तनाव: मुक्त कणों की अधिकता न्यूरोनल डीएनए, प्रोटीन और झिल्लियों को नुकसान पहुंचा सकती है, तथा एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा कमजोर होने से न्यूरोनल कोशिकाओं की मृत्यु में तेजी आती है।

- माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन: क्षतिग्रस्त माइटोकॉन्ड्रिया पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन करने में विफल हो जाते हैं और हानिकारक उपोत्पादों को छोड़ते हैं, जिससे न्यूरॉन का अस्तित्व प्रभावित होता है और अध:पतन को बढ़ावा मिलता है।

- दीर्घकालिक सूजन: मस्तिष्क में जारी सूजन प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय कर देती है, जो न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे रोग की प्रगति बिगड़ सकती है।

- पर्यावरणीय कारक: कीटनाशकों, भारी धातुओं या संक्रमण जैसे विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से कोशिकाओं में तनाव और क्षति हो सकती है, जिससे न्यूरोडीजनरेशन का खतरा बढ़ जाता है।

- उम्र बढ़ना: प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से कोशिकाओं की मरम्मत और अपशिष्ट निकासी तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे न्यूरॉन्स समय के साथ क्षति और हानि के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों की यह नई समझ प्रारंभिक लक्षणों और जोखिम कारकों को पहचानने के महत्व पर जोर देती है, जिससे इन दुर्बल करने वाली स्थितियों में अधिक प्रभावी प्रारंभिक हस्तक्षेप और बेहतर प्रबंधन हो सकता है।

वॉयेजर टार्डिग्रेड्स प्रयोग

चर्चा में क्यों?

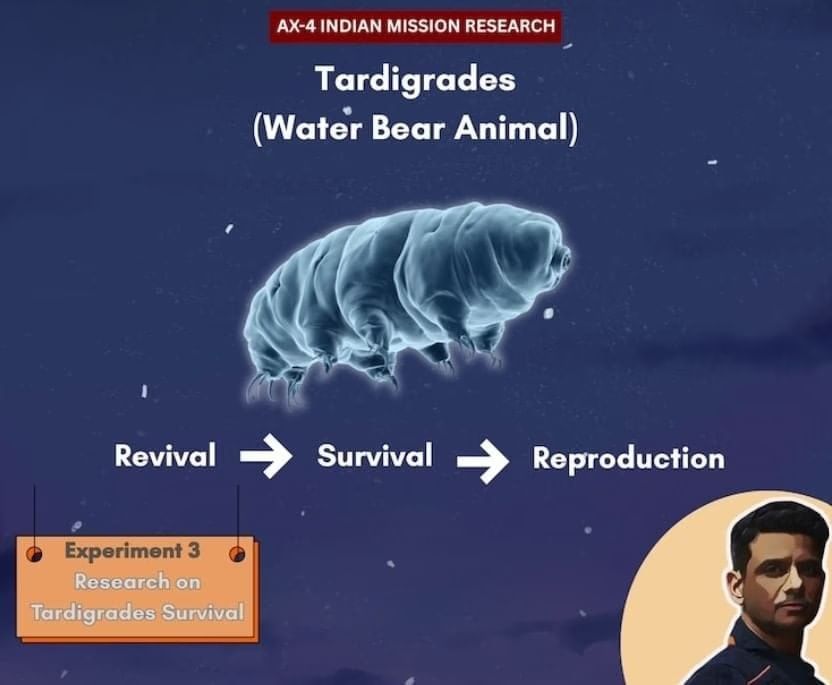

भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर अपने आगामी दो सप्ताह के मिशन के दौरान, वॉयेजर टार्डिग्रेड्स प्रयोग का संचालन करेंगे।

टार्डिग्रेड्स क्या हैं?

- टार्डिग्रेड्स, जिन्हें "जल भालू" या "मॉस पिगलेट" के नाम से भी जाना जाता है, छोटे जलीय जीव हैं जो लगभग 600 मिलियन वर्षों से अस्तित्व में हैं।

- इनकी लंबाई लगभग 0.5 मिमी होती है और इनमें चार जोड़ी पंजे वाले पैर होते हैं, साथ ही एक विशेष मुंह भी होता है जो पौधों की कोशिकाओं और छोटे अकशेरुकी जीवों से पोषक तत्वों को चूसने के लिए अनुकूलित होता है।

- ये सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के वातावरणों में निवास करते हैं, जिनमें काई, लाइकेन, पर्वत शिखर, समुद्र की गहराई और यहां तक कि अंटार्कटिका जैसे चरम स्थानों पर भी निवास करते हैं।

- टार्डिग्रेड्स अपनी असाधारण लचीलापन के लिए प्रसिद्ध हैं। वे पृथ्वी के इतिहास में सभी पांच प्रमुख सामूहिक विलुप्ति की घटनाओं से बच गए हैं और ऐसी परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम हैं जो अधिकांश अन्य जीवन रूपों के लिए घातक होंगी।

वॉयेजर टार्डिग्रेड्स प्रयोग के बारे में:

- अवलोकन: यह प्रयोग भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर अपने मिशन के दौरान किया जाएगा।

- प्रायोगिक प्रक्रिया: टार्डिग्रेड्स को उनकी निष्क्रिय "ट्यून" अवस्था में ले जाया जाएगा, फिर उन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा और सूक्ष्मगुरुत्व स्थितियों के तहत उनका निरीक्षण किया जाएगा।

- अनुसंधान फोकस: प्रयोग का उद्देश्य यह जांच करना है कि अंतरिक्ष विकिरण और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण टार्डिग्रेड के अस्तित्व, प्रजनन और डीएनए मरम्मत तंत्र को कैसे प्रभावित करते हैं।

- वैज्ञानिक उद्देश्य: शोधकर्ता अंतरिक्ष में टार्डिग्रेड्स के लचीलेपन के लिए जिम्मेदार जीन की पहचान करना चाहते हैं, तथा इस ज्ञान को दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और जैविक सामग्रियों को संरक्षित करने के लिए लागू करना चाहते हैं।

अंतरिक्ष अनुसंधान में टार्डिग्रेड्स का महत्व:

- चरम उत्तरजीवी: टार्डिग्रेड्स पृथ्वी पर सबसे अधिक लचीले जीवों में से हैं, जो अत्यधिक तापमान, तीव्र विकिरण, गहरे समुद्र के दबाव और यहां तक कि अंतरिक्ष के निर्वात में भी जीवित रहने में सक्षम हैं।

- निष्क्रियता तंत्र: उनकी जीवित रहने की रणनीति में क्रिप्टोबायोसिस और एनहाइड्रोबायोसिस शामिल है, जहां उनका चयापचय लगभग बंद हो जाता है, और उनकी जल सामग्री काफी कम हो जाती है।

- सुरक्षात्मक प्रोटीन: टार्डिग्रेड्स CAHS जैसे अद्वितीय प्रोटीन का उत्पादन करते हैं, जो उनकी कोशिकाओं के चारों ओर एक सुरक्षात्मक जेल जैसा मैट्रिक्स बनाते हैं, जो उन्हें चरम वातावरण में क्षति से बचाते हैं।

- जैव-चिकित्सा अनुप्रयोग: टार्डिग्रेड प्रोटीन के अध्ययन से अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विकिरण सुरक्षा कवच का विकास, मानव ऊतकों और अंगों के संरक्षण के तरीके, तथा क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीक में प्रगति हो सकती है।

- कृषि और भौतिक उपयोग: टार्डिग्रेड्स से प्राप्त जानकारी सूखा-प्रतिरोधी फसलों की इंजीनियरिंग और पृथ्वी और अंतरिक्ष में उपयोग के लिए नई जैव सामग्री डिजाइन करने में भी योगदान दे सकती है।

|

1 videos|326 docs|212 tests

|

FAQs on Science & Technology (विज्ञान और प्रौद्योगिकी): June 2025 UPSC Current Affairs - विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE

| 1. कोर-मेंटल कनेक्टिविटी क्या है और यह मानव मस्तिष्क के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? |  |

| 2. स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन की प्रक्रिया क्या है और इसके संभावित लाभ क्या हैं? |  |

| 3. इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) क्या है और यह कैसे कार्य करता है? |  |

| 4. न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग क्या होते हैं और इनके प्रमुख प्रकार कौन से हैं? |  |

| 5. वॉयेजर टार्डिग्रेड्स प्रयोग का उद्देश्य क्या है और यह विज्ञान में कैसे योगदान देता है? |  |