Science & Technology (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) Part 1: July 2025 UPSC Current Affairs | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

रूस में 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

रूस के कामचटका प्रायद्वीप के तट पर 8.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके कारण प्रशांत महासागर में व्यापक सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की से 119 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में 19.3 किलोमीटर की उथली गहराई पर केंद्रित इस भूकंप की शुरुआत में तीव्रता 8.0 बताई गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया। इसके बाद 6.9 तीव्रता का एक शक्तिशाली आफ्टरशॉक आया। यह मार्च 2011 में जापान में आए विनाशकारी 9.0 तीव्रता के भूकंप के बाद से दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूकंप है, जिसने फुकुशिमा परमाणु आपदा को जन्म दिया था।

चाबी छीनना

- कामचटका भूकंप को एक महान भूकंप के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित हुई।

- परिमाण में प्रत्येक पूर्ण-संख्या वृद्धि लगभग 31.6 गुना अधिक भूकंपीय ऊर्जा के अनुरूप होती है।

- इस क्षेत्र की भूकंपीय गतिविधि टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल, विशेष रूप से सबडक्शन के कारण होती है।

अतिरिक्त विवरण

- भूकंप परिमाण: भूकंप द्वारा उत्सर्जित मापी गई ऊर्जा को संदर्भित करता है, जबकि तीव्रता विशिष्ट स्थानों पर महसूस किए गए झटकों का वर्णन करती है।

- कामचटका प्रायद्वीप दुनिया के सबसे अधिक भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में से एक है, जिसने इतिहास में कई शक्तिशाली भूकंपों का अनुभव किया है।

- सबडक्शन प्रक्रिया: इस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया में एक सघन टेक्टोनिक प्लेट एक हल्की प्लेट के नीचे खिसकती है, जिसके परिणामस्वरूप तनाव मुक्त होता है और भूकंप आते हैं।

- प्रशांत प्लेट प्रति वर्ष लगभग 86 मिमी की दर से नीचे उतरती है, जिसके कारण समय-समय पर बड़े पैमाने पर भूकंप और सुनामी आती रहती है।

- यह क्षेत्र प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है , जो अपनी तीव्र भूकंपीय और ज्वालामुखीय गतिविधि के लिए जाना जाता है।

- रूस और जापान सहित 15 से अधिक देश रिंग ऑफ फायर से प्रभावित हैं, जो वैश्विक स्तर पर लगभग 80% बड़े भूकंपों का कारण बनता है।

कामचटका में हाल ही में आया भूकंप इस क्षेत्र में चल रही टेक्टोनिक गतिविधि का उदाहरण है, जो भूकंपीय जोखिमों को समझने और संभावित भविष्य की घटनाओं के लिए तैयारी करने के महत्व पर प्रकाश डालता है।

CRIB रक्त समूह खोज

चर्चा में क्यों?

कर्नाटक के कोलार ज़िले की एक महिला में CRIB नामक एक नए रक्त समूह की खोज की गई है, जो एक ऐतिहासिक खोज है क्योंकि यह पहले दुनिया भर में अज्ञात था। इस खोज की घोषणा इटली के मिलान में आयोजित इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ़ ब्लड ट्रांसफ़्यूज़न (ISBT) के 35वें क्षेत्रीय सम्मेलन में की गई।

चाबी छीनना

- CRIB रक्त समूह क्रोमर (CR) रक्त समूह प्रणाली का हिस्सा है।

- CRIB का अर्थ "क्रोमर" और "भारत, बैंगलोर" है, जो इसकी उत्पत्ति को दर्शाता है।

- CRIB जैसे नए एंटीजन की पहचान करने से रक्त आधान में सुरक्षा बढ़ जाती है।

अतिरिक्त विवरण

- क्रोमर रक्त समूह प्रणाली: इस प्रणाली में क्षय-त्वरक कारक (डीएएफ) पर पाए जाने वाले 12 उच्च-प्रचलन प्रतिजन और 3 निम्न-प्रचलन प्रतिजन शामिल हैं।

- दुर्लभ रक्त प्रकार: दुर्लभ रक्त प्रकार को उस रक्त प्रकार के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जनसंख्या के केवल 0.1% में मौजूद होता है, जो एंटीबॉडी विकसित होने पर रक्त आधान और सर्जरी को जटिल बना सकता है।

नए रक्त समूहों और प्रतिजनों की पहचान, चिकित्सीय आपात स्थितियों में संगतता परीक्षण और दाता मिलान में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे रक्त आधान की समग्र सुरक्षा बढ़ जाती है।

नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (निसार)

चर्चा में क्यों?

नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (निसार) को भारत के श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी एमके-II प्रक्षेपण यान का उपयोग करके प्रक्षेपित किया जाना है।

चाबी छीनना

- प्रक्षेपण यान: जीएसएलवी एमके-II

- प्रक्षेपण स्थल: श्रीहरिकोटा, भारत

- मिशन जीवन: 3 वर्षों के लिए योजनाबद्ध, 5 वर्षों से अधिक की डिज़ाइन जीवन अवधि के साथ

- कक्षा: 98.4° के झुकाव के साथ 747 किमी की ऊँचाई पर सूर्य-समकालिक ध्रुवीय कक्षा

- डेटा एक्सेस: निःशुल्क और लगभग वास्तविक समय डेटा, आपदा मानचित्र 5 घंटे से कम समय में उपलब्ध कराया जाएगा

अतिरिक्त विवरण

- उद्देश्य: पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों की उच्च परिशुद्धता निगरानी, जिसमें टेक्टोनिक्स, कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र, बर्फ, बाढ़ और भूस्खलन शामिल हैं।

- हार्डवेयर योगदान:

- नासा: एल-बैंड एसएआर, 12-मीटर एंटीना, एवियोनिक्स।

- इसरो: एस-बैंड एसएआर, सैटेलाइट बस, प्रक्षेपण सेवाएं।

- विकास समयरेखा:

- प्रारंभिक अवधारणा: 2007 (नासा); इसरो 2012 में शामिल हुआ।

- औपचारिक समझौता: 2014.

- निवेश: नासा - ~1.16 बिलियन डॉलर; इसरो - ~90 मिलियन डॉलर।

निसार की मुख्य विशेषताएं

- सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) क्या है?

- दिन/रात और सभी मौसम की स्थिति में संचालित होता है।

- गति के माध्यम से एक बड़े रडार एंटीना का अनुकरण करता है।

- बादलों, वनस्पतियों और मिट्टी को भेदता है।

- दोहरे बैंड SAR:

- एल-बैंड एसएआर (1.257 गीगाहर्ट्ज): गहरी पैठ प्रदान करता है, जंगलों, टेक्टोनिक बदलावों और पर्माफ्रॉस्ट के लिए आदर्श है।

- एस-बैंड एसएआर (3.2 गीगाहर्ट्ज): सतह के विवरण पर ध्यान केंद्रित करता है, कृषि, बाढ़ मानचित्रण और बायोमास ट्रैकिंग में सहायता करता है।

- रडार एंटीना: 12 मीटर तैनात करने योग्य जाल परावर्तक।

- रिज़ॉल्यूशन: 3-10 मीटर स्थानिक; सेमी-स्तरीय ऊर्ध्वाधर रिज़ॉल्यूशन।

- स्वाथ चौड़ाई: 240 किमी.

- इमेजिंग आवृत्ति: वैश्विक भूमि/बर्फ कवरेज हर 12 दिन में, ध्रुवीय क्षेत्रों में कम बार।

- डेटा आउटपुट: 80 टीबी/दिन उत्पन्न करता है, जो वर्तमान पृथ्वी वेधशालाओं की क्षमता से तीन गुना अधिक है।

अनुप्रयोग और प्रभाव

- आपदा राहत: प्रभावी योजना के लिए पहले और बाद की तस्वीरें उपलब्ध कराता है।

- जलवायु निगरानी: ग्लेशियर पिघलने और वन क्षरण पर नज़र रखता है।

- कृषि: फसल स्वास्थ्य, चक्रण और खाद्य सुरक्षा की निगरानी करता है।

- अवसंरचना: बांधों और शहरों जैसे क्षेत्रों में भूमि अवतलन का पता लगाता है।

- सामरिक महत्व: यह सर्वाधिक शक्तिशाली पृथ्वी-अवलोकन रडार उपग्रहों में से एक है, दोहरे एसएआर पेलोड वाला पहला उपग्रह है, तथा भारत-अमेरिका अंतरिक्ष साझेदारी को बढ़ाता है।

एनआईएसएआर मिशन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण सहयोग का उदाहरण है, जो पृथ्वी अवलोकन और निगरानी में अभूतपूर्व प्रगति हासिल करने के लिए नासा और इसरो के संसाधनों को संयोजित करता है।

एन-नाइट्रोसोडिमेथिलमाइन (एनडीएमए)

चर्चा में क्यों?

भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों को निर्देश दिया है कि वे निर्माताओं को एंटासिड रैनिटिडीन में एन-नाइट्रोसोडिमेथिलैमाइन नामक संभावित कैंसरकारी रसायन के स्तर की निगरानी करने का निर्देश दें।

चाबी छीनना

- एनडीएमए एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है जो सामान्यतः पर्यावरण में पाया जाता है।

- पशु अनुसंधान के आधार पर इसे संभावित मानव कैंसरकारी पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- एनडीएमए का प्रभाव पर्यावरणीय स्रोतों और दूषित भोजन या दवाओं के माध्यम से हो सकता है।

अतिरिक्त विवरण

- एन-नाइट्रोसोडिमेथिलैमाइन: एनडीएमए एक पीला, गंधहीन तरल है जिसका उपयोग ऐतिहासिक रूप से रॉकेट ईंधन के उत्पादन में किया जाता था और यह जल क्लोरीनीकरण सहित विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं का उपोत्पाद है।

- एनडीएमए तब बनता है जब द्वितीयक या तृतीयक अमीन अम्लीय परिस्थितियों में नाइट्राइट आयनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं।

- एनडीएमए के जोखिम के सामान्य स्रोतों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे कि संसाधित मांस (विशेष रूप से बेकन), बीयर, मछली, पनीर और यहां तक कि कुछ सब्जियां भी शामिल हैं।

- लोग आमतौर पर अपने आहार और पर्यावरण के माध्यम से एनडीएमए की छोटी मात्रा के संपर्क में आते हैं।

संक्षेप में, रैनिटिडीन जैसी दवाओं में एनडीएमए की मौजूदगी संभावित स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है, खासकर इसे एक संभावित कैंसरकारी कारक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के मद्देनजर। इस यौगिक की निगरानी और विनियमन जन स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

लीजियोनेयर्स रोग क्या है?

चर्चा में क्यों?

न्यूयॉर्क शहर के सेंट्रल हार्लेम के निवासियों से लीजियोनेयर रोग के हालिया मामलों के कारण सावधानी बरतने का आग्रह किया जा रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य अधिकारियों ने तत्काल जांच शुरू कर दी है।

चाबी छीनना

- लीजियोनेयर्स रोग एक गंभीर फेफड़ों का संक्रमण है जो लीजिओनेला नामक जीवाणु के कारण होता है ।

- यह रोग मुख्यतः दूषित जल या मिट्टी के माध्यम से फैलता है।

- यह संक्रामक नहीं है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता।

- वृद्धों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों को अधिक खतरा होता है।

अतिरिक्त विवरण

- संचरण: लीजियोनेला बैक्टीरिया आमतौर पर झीलों और नदियों जैसे मीठे पानी के वातावरण के साथ-साथ मिट्टी में भी पाए जाते हैं। ज़्यादातर संक्रमण तब होता है जब व्यक्ति जल स्रोतों से दूषित एरोसोल को साँस के ज़रिए अंदर ले लेते हैं।

- यह रोग दूषित जल पीने से तब तक नहीं फैलता जब तक कि वह फेफड़ों में न चला जाए।

- लक्षण: सामान्य लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, बेचैनी और मांसपेशियों में दर्द (मायाल्जिया) शामिल हैं। इलाज न मिलने पर ये जानलेवा भी हो सकते हैं।

- उपचार: एंटीबायोटिक दवाओं से प्रारंभिक उपचार आमतौर पर प्रभावी होता है। हालाँकि, कुछ रोगियों को उपचार के बाद भी स्वास्थ्य समस्याएँ बनी रह सकती हैं।

संक्षेप में, लीजियोनेयर्स रोग एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है, विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए, और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने के लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

गहन-मस्तिष्क उत्तेजना

चर्चा में क्यों?

डीप-ब्रेन स्टिमुलेशन (डीबीएस) ने एक नवीन चिकित्सा तकनीक के रूप में ध्यान आकर्षित किया है, जिसका उपयोग विश्व भर में 160,000 से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशिष्ट तंत्रिका संबंधी और मानसिक विकारों के उपचार के लिए किया गया है।

चाबी छीनना

- डीबीएस में लक्षित मस्तिष्क क्षेत्रों में इलेक्ट्रोड का प्रत्यारोपण शामिल है।

- इस तकनीक का उपयोग मुख्यतः गति विकारों के उपचार के लिए किया जाता है।

- डीबीएस का उपयोग कुछ मनोरोग स्थितियों के लिए भी किया जा सकता है।

अतिरिक्त विवरण

- डीप-ब्रेन स्टिमुलेशन क्या है? डीबीएस एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न विकारों के उपचार में मदद के लिए मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों में शल्य चिकित्सा द्वारा इलेक्ट्रोड प्रत्यारोपित किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोड एक पेसमेकर जैसे उपकरण से जुड़े होते हैं, जिसे त्वचा के नीचे लगाया जाता है और जो मस्तिष्क को नियंत्रित विद्युत आवेग प्रदान करता है।

- यह कैसे काम करता है? यह उपकरण मस्तिष्क के लक्षित क्षेत्रों में हल्के विद्युत आवेग भेजता है, जिससे असामान्य मस्तिष्क गतिविधि या रासायनिक असंतुलन को ठीक करने में मदद मिलती है। यह उन स्थितियों में विशेष रूप से प्रभावी है जहाँ दोषपूर्ण विद्युत संकेतों के कारण लक्षण उत्पन्न होते हैं।

- अनुप्रयोग: डीबीएस को पार्किंसंस रोग, आवश्यक कंपन और डिस्टोनिया जैसे गति विकारों में अपनी प्रभावशीलता के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, खासकर उन रोगियों में जिनके लक्षण दवाओं के प्रति अनुत्तरदायी होते हैं। इसे जुनूनी-बाध्यकारी विकार के इलाज के लिए भी अनुमोदित किया गया है और गंभीर अवसाद और मिर्गी जैसी स्थितियों के लिए इस पर शोध किया जा रहा है।

- डीबीएस के लाभ: डीबीएस का एक महत्वपूर्ण लाभ इसकी प्रतिवर्ती प्रकृति है; यदि उपकरण बंद कर दिया जाए, तो उत्तेजना बंद हो जाती है, जबकि पारंपरिक सर्जरी में मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह कोशिका और नेटवर्क, दोनों स्तरों पर बाधित मस्तिष्क सर्किट को सामान्य करने में मदद करता है।

कुल मिलाकर, डीप-ब्रेन स्टिमुलेशन चुनौतीपूर्ण न्यूरोलॉजिकल और मानसिक विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए लक्षणों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और कम करने की विधि प्रदान करके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का वादा करता है।

भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन कोच: हरित रेलवे की ओर एक कदम

चर्चा में क्यों?

भारतीय रेलवे ने चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फ़ैक्टरी (ICF) में अपने पहले हाइड्रोजन-चालित कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह पहल भारत की पहली हाइड्रोजन-चालित ट्रेन के शुभारंभ की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ाने के राष्ट्र के उद्देश्यों का समर्थन करती है।

चाबी छीनना

- हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना फिलहाल वाणिज्यिक स्तर पर शुरू होने से पहले अंतिम परीक्षण चरण में है।

- स्वच्छ ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता को कम करना है।

- केवल कुछ ही देशों ने ऐसी हाइड्रोजन परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से अधिकांश अभी भी प्रायोगिक स्तर पर हैं।

अतिरिक्त विवरण

- हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना: उत्तर रेलवे द्वारा 2020-21 में शुरू की गई इस परियोजना में दो 1600 हॉर्सपावर (एचपी) डीजल पावर कारों को हाइड्रोजन ईंधन सेल-संचालित इकाइयों में बदलना शामिल है।

- इस परियोजना में हरियाणा के जींद में 3,000 किलोग्राम हाइड्रोजन की क्षमता वाली हाइड्रोजन भंडारण और ईंधन सुविधा स्थापित करना शामिल है।

- अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) डिजाइन, परीक्षण और सत्यापन प्रक्रियाओं की देखरेख कर रहा है।

- इस रेट्रोफिटेड ट्रेन में 10 कोच होंगे और इसमें 2,600 से अधिक यात्री बैठ सकेंगे। यह ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच प्रतिदिन दो चक्कर लगाकर 356 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

- सुरक्षा उपाय: हाइड्रोजन की ज्वलनशीलता को देखते हुए, सुरक्षा प्रोटोकॉल में दबाव राहत वाल्व, रिसाव पहचान सेंसर, तापमान मॉनिटर और अनुकूलित वेंटिलेशन सिस्टम शामिल हैं। कम्प्यूटेशनल द्रव गतिकी (सीएफडी) अध्ययन सबसे खराब रिसाव परिदृश्यों का अनुकरण करते हैं।

- वैश्विक सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, जर्मन फर्म टीयूवी-एसयूडी को एक स्वतंत्र सुरक्षा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसकी इंजीनियरिंग का नेतृत्व आईसीएफ चेन्नई में मेधा सर्वो ड्राइव्स द्वारा किया जाएगा।

- जींद स्थित हाइड्रोजन ईंधन सुविधा में दो भंडारण खंड होंगे: कम दबाव पर 2,320 किलोग्राम और उच्च दबाव पर 680 किलोग्राम, जो पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) मानकों का अनुपालन करेंगे।

- सुविधा संचालन को अनुकूलित करने के लिए सहायक बुनियादी ढांचे, जैसे बिजली आपूर्ति लाइनें और अग्निशमन टैंक, का विकास किया जा रहा है।

- यह पहल "विरासत के लिए हाइड्रोजन" परियोजना का हिस्सा है, जिसके तहत विरासत और पहाड़ी मार्गों पर 35 हाइड्रोजन-संचालित ट्रेनें चलाने की योजना है, जिनमें से प्रत्येक की लागत लगभग 80 करोड़ रुपये है, तथा प्रत्येक मार्ग पर बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त 70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

- यद्यपि हाइड्रोजन-चालित रेलगाड़ियों की परिचालन लागत अधिक है, लेकिन पैमाने और दक्षता में प्रगति के साथ इसमें कमी आने की उम्मीद है।

- हाइड्रोजन का आकर्षण इसके शून्य कार्बन उत्सर्जन में निहित है, जो भारत की हरित ऊर्जा आकांक्षाओं के अनुरूप है।

- भारत की हाइड्रोजन पहल रेलवे से आगे तक फैली हुई है; 2024 में, भूटान के प्रधानमंत्री को हाइड्रोजन-ईंधन वाली एक बस भेंट की गई, जो सतत गतिशीलता के प्रति भारत की व्यापक प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

हाइड्रोजन-संचालित परिवहन की दिशा में यह अभिनव कदम सतत विकास और विभिन्न क्षेत्रों में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नवीन सूक्ष्मदर्शी आणविक गति का अवलोकन करता है

चर्चा में क्यों?

कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कैल्टेक) के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व माइक्रोस्कोप विकसित किया है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा ब्राउनियन गति की व्याख्या के एक सदी से भी अधिक समय बाद, अविश्वसनीय रूप से छोटे पैमाने पर आणविक गतियों का वास्तविक समय में अवलोकन करने की अनुमति देता है।

चाबी छीनना

- यह सूक्ष्मदर्शी वास्तविक समय में आणविक गति को प्रदर्शित करता है।

- यह एंगस्ट्रॉम स्तर के रिजोल्यूशन पर काम करता है, जिससे विस्तृत अवलोकन संभव हो पाता है।

- यह प्रौद्योगिकी प्रति सेकंड सैकड़ों अरबों फ्रेम कैप्चर करती है।

अतिरिक्त विवरण

- ब्राउनियन गति: यह तरल पदार्थ में सूक्ष्म कणों की यादृच्छिक गति को संदर्भित करता है, जो आसपास के अणुओं के साथ निरंतर टकराव के कारण होता है, जो परमाणुओं और अणुओं के अस्तित्व का समर्थन करता है, जैसा कि आइंस्टीन ने 1905 में समझाया था।

- कण व्यवहार: छोटे कण अधिक तीव्र और अनियमित गति प्रदर्शित करते हैं, जबकि बड़े कण अधिक धीमी गति से चलते हैं।

- कैलटेक माइक्रोस्कोप की विशेषताएं:

- संकल्प: एंगस्ट्रॉम-स्तर (1 Å = 0.0000000001 मीटर)।

- गति: प्रति सेकंड सैकड़ों अरबों फ्रेम कैप्चर करने में सक्षम।

- लाभ: नमूने को नुकसान पहुंचाए बिना विस्तृत क्षेत्र, एकल-शॉट इमेजिंग प्रदान करता है।

- यह काम किस प्रकार करता है:

- पानी में फ्लोरोसेंट अणुओं को अल्ट्राफास्ट लेजर द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

- बिखरे हुए प्रकाश को डिजिटल माइक्रोमिरर डिवाइस के माध्यम से निर्देशित किया जाता है।

- आणविक आकार को प्रकट करने के लिए प्रकाश को इलेक्ट्रॉन पैटर्न में परिवर्तित किया जाता है - तीव्र परिवर्तन छोटे अणुओं को इंगित करते हैं, जबकि धीमे परिवर्तन बड़े अणुओं को इंगित करते हैं।

यह नवोन्मेषी सूक्ष्मदर्शी आणविक जीव विज्ञान और पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जो शोधकर्ताओं को आणविक गतिशीलता का अभूतपूर्व विस्तार से अवलोकन और विश्लेषण करने की अनुमति देता है।

खुरपका और मुँहपका रोग (एफएमडी)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, पुणे के राजीव गांधी प्राणी उद्यान में 16 चीतलों या चित्तीदार हिरणों की मृत्यु की पुष्टि लैब रिपोर्ट के बाद खुरपका-मुंहपका रोग (एफएमडी) के कारण हुई है।

चाबी छीनना

- एफएमडी एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो दो खुर वाले पशुओं को प्रभावित करता है।

- इससे मानव स्वास्थ्य या खाद्य सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।

- यह रोग संक्रमित पशुओं के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से फैलता है।

अतिरिक्त विवरण

- खुरपका-मुँहपका रोग (FMD) के बारे में: FMD पिकोर्नाविरिडे परिवार के एक एफ़थोवायरस के कारण होता है और मवेशियों, भेड़ों, बकरियों, हिरणों और सूअरों जैसे जानवरों को प्रभावित करता है। यह बचपन में होने वाली आम बीमारी, जिसे हाथ, पैर और मुँहपका रोग कहते हैं, से संबंधित नहीं है, जो एक अलग वायरस के कारण होता है।

- संचरण: यह वायरस संक्रमित पशुओं के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से या अप्रत्यक्ष रूप से स्राव (जैसे दूध और वीर्य) के माध्यम से फैलता है और इसे यांत्रिक वाहकों जैसे लोगों, वाहनों और यहां तक कि हवा के माध्यम से भी ले जाया जा सकता है।

- लक्षण: एफएमडी के लक्षण बुखार, जीभ और होठों पर छाले जैसे घाव, लंगड़ापन और खाने में अनिच्छा जैसे होते हैं। इससे पशुधन में उत्पादन में भारी कमी आ सकती है।

- टीकाकरण: एफएमडी के लिए टीके उपलब्ध हैं, लेकिन इनका उपयोग प्रकोप पैदा करने वाले वायरस के प्रकार के अनुसार होना आवश्यक है। इस वायरस के सात ज्ञात प्रकार हैं।

निष्कर्षतः, जबकि अधिकांश संक्रमित पशु ठीक हो सकते हैं, एफएमडी अक्सर उन्हें कमज़ोर बना देता है और विशेष रूप से युवा पशुओं में घातक हो सकता है। यह रोग पशुधन उत्पादन और व्यापार के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।

निसार उपग्रह - पृथ्वी अवलोकन के लिए नासा-इसरो का एक ऐतिहासिक सहयोग

चर्चा में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी मार्क-II रॉकेट के ज़रिए निसार उपग्रह को प्रक्षेपित करने की तैयारी कर रहा है। नासा और इसरो के सहयोग से शुरू किया गया यह मिशन 30 जुलाई को शुरू होगा और इसे दुनिया के सबसे उन्नत पृथ्वी अवलोकन मिशनों में से एक माना जा रहा है। इसका बजट 12,000 करोड़ रुपये है और इसे विकसित करने में एक दशक से ज़्यादा का समय लगा है।

चाबी छीनना

- एनआईएसएआर पृथ्वी अवलोकन के लिए पहला दोहरे बैंड वाला रडार उपग्रह है।

- इसमें नासा की रडार प्रौद्योगिकी को इसरो की इंजीनियरिंग विशेषज्ञता के साथ जोड़ा गया है।

- यह उपग्रह विभिन्न पर्यावरणीय एवं आपदा-संबंधी घटनाओं पर नजर रखेगा।

अतिरिक्त विवरण

- अनूठी विशेषताएं:NISAR दोहरे आवृत्ति सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) से सुसज्जित है, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

- एल-बैंड रडार (1.257 गीगाहर्ट्ज): घने जंगलों और मिट्टी में प्रवेश कर भूमिगत हलचलों का आकलन करने के लिए उपयुक्त।

- एस-बैंड रडार (3.2 गीगाहर्ट्ज): फसल वृद्धि और बायोमास अनुमान सहित सतह-स्तरीय अवलोकनों के लिए अनुकूलित।

- विस्तृत कवरेज: रडार पट्टी की चौड़ाई 240 किमी है, जिसमें 3-10 मीटर का स्थानिक विभेदन है, जिससे भूमि अवतलन जैसी घटनाओं का सटीक पता लगाना संभव हो जाता है।

- वैज्ञानिक अनुप्रयोग: एनआईएसएआर छह प्रमुख विषयों पर अनुसंधान का समर्थन करता है, जिसमें ठोस पृथ्वी प्रक्रियाएं, पारिस्थितिकी तंत्र और आपदा प्रतिक्रिया शामिल हैं।

- भारत-विशिष्ट संवर्द्धन: जबकि NISAR वैश्विक स्तर पर कार्य करेगा, इसरो कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन में अनुप्रयोगों को बढ़ाने के लिए भारत में एस-बैंड रडार का संचालन करेगा।

- डेटा सुलभता: एनआईएसएआर एक खुली डेटा नीति अपनाएगा, जिससे अधिग्रहण के बाद आमतौर पर कुछ घंटों के भीतर डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

निष्कर्षतः, NISAR पृथ्वी अवलोकन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जो वैश्विक वैज्ञानिक ज्ञान में योगदान देता है तथा पर्यावरण निगरानी और आपदा प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न अनुप्रयोगों का समर्थन करता है।

भारत के लिए एआई 2.0 कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने हाल ही में राज्यसभा को एआई फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) में कौशल विकास को बढ़ाना है।

चाबी छीनना

- यह कार्यक्रम 2023 में 'विश्व युवा कौशल दिवस' के अवसर पर शुरू किया गया।

- यह स्थानीय भाषा में पहुंच पर ध्यान केंद्रित करते हुए एआई और एमएल में मुफ्त ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

- सामग्री हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ सहित नौ भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

- लक्षित दर्शकों में कॉलेज के छात्र, नए स्नातक और शुरुआती करियर वाले पेशेवर शामिल हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और गैर-अंग्रेजी भाषी पृष्ठभूमि से।

अतिरिक्त विवरण

- स्थानीय भाषाओं पर विशेष ध्यान: कार्यक्रम स्थानीय भाषाओं में सामग्री वितरण पर जोर देता है, जिससे युवाओं को सशक्त बनाया जा सके और तकनीकी शिक्षा सुलभ हो सके।

- सहयोग: यह आईआईटी मद्रास और आईआईएम अहमदाबाद द्वारा संचालित एड-टेक कंपनी GUVI (ग्रैब उर वर्नाक्युलर इंप्रिंट) और स्किल इंडिया की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना है।

- यह कार्यक्रम एनसीवीईटी और आईआईटी मद्रास द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जिससे प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता और मान्यता सुनिश्चित होती है।

यह पहल युवा व्यक्तियों को एआई और एमएल में अत्याधुनिक कौशल से लैस करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अंततः भारत में कुशल कार्यबल के विकास में योगदान देगा।

लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी) क्या है?

चर्चा में क्यों?

पुणे ज़िला इस समय लम्पी स्किन डिज़ीज़ (एलएसडी) की चुनौती का सामना कर रहा है, जहाँ 900 से ज़्यादा मवेशी संक्रमित पाए गए हैं और रोज़ाना नए मामले सामने आ रहे हैं। यह स्थिति स्थानीय दूध आपूर्ति के लिए एक बड़ा ख़तरा पैदा करती है।

चाबी छीनना

- लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी): एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग जो मवेशियों और भैंसों को प्रभावित करता है।

- कारक: यह रोग ढेलेदार त्वचा रोग वायरस (एलएसडीवी) के कारण होता है, जो कैप्रीपॉक्सवायरस वंश का एक सदस्य है।

- संचरण: रक्त-चूसने वाले कीटों और दूषित भोजन और जल स्रोतों द्वारा फैलता है।

- लक्षण: तेज बुखार, बढ़े हुए लिम्फ नोड्स और त्वचा पर कई गांठें।

- उपचार: कोई विशिष्ट उपचार नहीं; टीकाकरण के माध्यम से रोकथाम महत्वपूर्ण है।

अतिरिक्त विवरण

- कारक: एलएसडीवी जूनोटिक नहीं है, अर्थात यह मनुष्यों में नहीं फैल सकता। यह पॉक्सविरिडे परिवार का हिस्सा है, जिसमें चेचक और मंकीपॉक्स वायरस शामिल हैं।

- स्थानिक क्षेत्र: एलएसडी अफ्रीका और मध्य पूर्व में स्थानिक है, और यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया में इसके मामले बढ़ रहे हैं। यह विशेष रूप से गर्मियों और पतझड़ के गीले महीनों में, खासकर जल निकायों के पास निचले इलाकों में, अधिक प्रचलित है।

- आर्थिक प्रभाव: इस रोग के कारण दूध उत्पादन में अस्थायी कमी, बैलों में अस्थायी या स्थायी बांझपन, खाल को नुकसान तथा गंभीर मामलों में मृत्यु हो सकती है।

- संचरण विवरण: संक्रमित पशु मुंह और नाक के स्राव के माध्यम से वायरस को फैला सकते हैं, जिससे आम चारा और पानी की टंकियां दूषित हो जाती हैं, तथा आगे प्रसार में सहायता मिलती है।

- सहायक देखभाल: संक्रमित पशुओं को सहायक देखभाल दी जा सकती है, जिसमें लक्षणों के प्रबंधन के लिए एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और घाव देखभाल स्प्रे शामिल हैं।

संक्षेप में, गांठदार त्वचा रोग मवेशियों के स्वास्थ्य और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है, जिससे इसके प्रभाव को कम करने के लिए जागरूकता और सक्रिय टीकाकरण रणनीतियों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

शीतकालीन कोहरा प्रयोग (WiFEX)

चर्चा में क्यों?

शीतकालीन कोहरा प्रयोग (वाईएफईएक्स) ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो उत्तर भारत में घने शीतकालीन कोहरे पर केंद्रित दस वर्षों के व्यापक अनुसंधान का परिणाम है।

चाबी छीनना

- 2015 की सर्दियों में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली में इसका शुभारम्भ किया गया।

- विभिन्न सरकारी निकायों के सहयोग से भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के नेतृत्व में।

- यह दुनिया भर में कोहरे की घटनाओं के अध्ययन के लिए समर्पित कुछ दीर्घकालिक प्रयोगों में से एक है।

अतिरिक्त विवरण

- उद्देश्य: वाईएफईएक्स के प्राथमिक लक्ष्यों में वर्तमान पूर्वानुमान (अगले 6 घंटे) को बढ़ाना और विभिन्न समय और स्थानिक पैमानों पर शीतकालीन कोहरे के लिए पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाना शामिल है।

- प्रभाव: इसका उद्देश्य परिवहन, विमानन और अर्थव्यवस्था पर कोहरे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना, साथ ही खराब दृश्यता के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना है।

- कार्यप्रणाली: विभिन्न वायुमंडलीय मापदंडों पर व्यापक डेटा एकत्र करने के लिए माइक्रोमेटोरोलॉजी टावरों, सीलोमीटर और उच्च आवृत्ति सेंसर जैसे उन्नत उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिससे एक अद्वितीय डेटासेट का निर्माण होता है जो घने कोहरे के निर्माण और फैलाव को समझने में मदद करता है।

- पूर्वानुमान मॉडल: प्राप्त अंतर्दृष्टि ने एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन (3 किमी) संभाव्य कोहरा पूर्वानुमान मॉडल के निर्माण में योगदान दिया है, जिसे इस क्षेत्र में सबसे परिष्कृत पूर्वानुमान उपकरणों में से एक माना जाता है।

इस मॉडल ने बहुत घने कोहरे (200 मीटर से कम दृश्यता) के प्रारंभ, घनत्व, अवधि और समाप्ति की भविष्यवाणी करने में 85% से अधिक सटीकता प्रदर्शित की है, जिससे परिचालन पूर्वानुमान क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

एडफाल्सीवैक्स वैक्सीन

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) एडफाल्सीवैक्स नामक एक नए मलेरिया वैक्सीन के विकास की प्रक्रिया में है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम परजीवी से मुकाबला करना है।

चाबी छीनना

- एडफाल्सीवैक्स एक पुनः संयोजक टीका है, जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करने के लिए जीन के कुछ भागों का उपयोग करता है।

- इसे विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से विकसित किया गया है और इसके उत्पादन के लिए सुरक्षित, खाद्य-ग्रेड जीवाणु का उपयोग किया गया है।

- यह टीका मलेरिया परजीवी के जीवनचक्र के विभिन्न चरणों को लक्षित करता है।

- यह लागत-प्रभावशीलता और भंडारण आवश्यकताओं के संदर्भ में मौजूदा मलेरिया टीकों की तुलना में लाभ प्रदान करता है।

अतिरिक्त विवरण

- पुनः संयोजक टीका: इस प्रकार के टीके में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके मलेरिया परजीवी के जीन के विशिष्ट भागों को मेजबान कोशिका में डाला जाता है, जिससे लक्ष्य प्रोटीन की अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिलता है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है।

- सहयोग: एडफाल्सीवैक्स के विकास में भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र (आरएमआरसीबीबी), राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (एनआईएमआर) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान (डीबीटी-एनआईआई) शामिल हैं।

- उत्पादन: इस टीके का उत्पादन लैक्टोकोकस लैक्टिस नामक एक सुरक्षित, खाद्य-ग्रेड जीवाणु का उपयोग करके किया जाता है, जो टीके की सुरक्षा प्रोफ़ाइल में सहायक होता है।

- दोहरे चरण की सुरक्षा: मौजूदा टीकों के विपरीत, जो परजीवी के केवल एक चरण को लक्षित करते हैं, एडफाल्सीवैक्स में एंटीजेनिक घटक शामिल हैं जो प्री-एरिथ्रोसाइटिक और यौन दोनों चरणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत सुरक्षा को बढ़ाना और मच्छरों के माध्यम से संचरण को कम करना है।

- भंडारण लाभ: एडफाल्सीवैक्स का निर्माण कमरे के तापमान पर नौ महीने से अधिक समय तक प्रभावी रहता है, जिससे विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, वैक्सीन वितरण में कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों को कम किया जा सकता है।

निष्कर्षतः, एडफाल्सीवैक्स टीका मलेरिया की रोकथाम में एक आशाजनक प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जो अद्वितीय लाभ प्रदान करता है तथा विश्व की सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक से निपटने के लिए दोहरे लक्ष्य वाला दृष्टिकोण प्रदान करता है।

चिकनगुनिया: एक बढ़ती चिंता

चर्चा में क्यों?

चीन में स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकनगुनिया बुखार के खतरे से लोगों को बचाने के लिए एक आपातकालीन अभियान शुरू किया है। चिकनगुनिया एक मच्छर जनित वायरल बीमारी है जो तेजी से फैल रही है।

चाबी छीनना

- चिकनगुनिया चिकनगुनिया वायरस (CHIKV) के कारण होता है।

- लक्षणों में बुखार और गंभीर जोड़ों का दर्द शामिल है, जिसके कारण अक्सर डेंगू और जीका जैसी बीमारियों का गलत निदान हो जाता है।

अतिरिक्त विवरण

- संचरण: यह रोग संक्रमित मादा मच्छरों, मुख्यतः एडीज़ एजिप्टी और एडीज़ एल्बोपिक्टस , के काटने से मनुष्यों में फैलता है। ये मच्छर डेंगू और जीका जैसे अन्य वायरस भी फैला सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संक्रमण मनुष्यों के बीच संक्रामक नहीं है।

- लक्षण: बुखार अचानक शुरू होता है, आमतौर पर जोड़ों में दर्द के साथ। अन्य सामान्य लक्षणों में मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, मतली, थकान और चकत्ते शामिल हैं। गंभीर जोड़ों का दर्द कई दिनों तक रह सकता है, लेकिन महीनों या सालों तक भी बना रह सकता है। गंभीर जटिलताएँ दुर्लभ हैं, लेकिन हो सकती हैं, खासकर बुजुर्गों और छोटे बच्चों में।

- उपचार: वर्तमान में चिकनगुनिया के लिए कोई टीका या एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है। प्रबंधन का ध्यान लक्षणों को कम करने पर केंद्रित है।

संक्षेप में, जैसे-जैसे चिकनगुनिया के मामले बढ़ रहे हैं, इस रोग के प्रसार को नियंत्रित करने और कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयास महत्वपूर्ण हो गए हैं।

गुजरात की जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना

चर्चा में क्यों?

गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों के आनुवंशिक डेटा का मानचित्रण करना है, जो राष्ट्रीय जीनोम इंडिया परियोजना (जीआईपी) में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

चाबी छीनना

- इस परियोजना की घोषणा गुजरात के 2025-26 के बजट में की गई थी और इसे गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र (जीबीआरसी) के तहत 5 वर्षों तक चलाया जाएगा।

- इसका ध्यान जनजातीय समुदायों के जीनोम अनुक्रमण पर है, जो गुजरात की जनसंख्या का लगभग 15% (लगभग 1 करोड़ व्यक्ति) हैं।

- इस परियोजना का उद्देश्य जनजातीय आनुवंशिक आंकड़ों के कम प्रतिनिधित्व की समस्या का समाधान करना है, जिसके लिए पहले गुजरात से केवल लगभग 100 नमूने ही उपलब्ध थे।

अतिरिक्त विवरण

- नमूना आकार: इस परियोजना में 2,000 नमूनों का संदर्भ जीनोम पैनल बनाने के लिए 378 त्रियो परिवारों सहित 4,158 व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा।

- डेटा संग्रह: डेटा में रक्त, मल, वंशावली, शारीरिक और जीवनशैली संबंधी जानकारी शामिल होगी।

- परिशुद्ध चिकित्सा अनुप्रयोग: यह परियोजना सिकल सेल एनीमिया, जी6पीडी की कमी और बीआरसीए से जुड़े कैंसर जैसी स्थितियों का शीघ्र पता लगाने में सहायता करेगी।

- जीन-विशेषता मानचित्रण: इसका उद्देश्य चपलता और तीरंदाजी कौशल सहित विशिष्ट लक्षणों के लिए आनुवंशिक संबंधों का पता लगाना है।

- जीनोमिक सैम्पलिंग प्रोटोकॉल: यह परियोजना निकट से संबंधित नमूनों को फ़िल्टर करने के लिए एसएनपी जीनोटाइपिंग का उपयोग करेगी और इल्लुमिना नोवासेक 6000 प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 2,000 विविध नमूनों पर संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण (डब्ल्यूजीएस) का संचालन करेगी।

- डेटा सुरक्षा: यह परियोजना दोहरे एन्क्रिप्शन विधियों के माध्यम से गोपनीयता और गुमनामी सुनिश्चित करेगी।

गुजरात जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना न केवल जनजातीय आनुवंशिकी की समझ को बढ़ाती है, बल्कि जीनोम इंडिया परियोजना के व्यापक उद्देश्यों में भी योगदान देती है, जिसका उद्देश्य देश भर में आनुवंशिक विविधता का मानचित्रण करना है।

जीनोम इंडिया परियोजना (जीआईपी) के बारे में

- आरंभ: जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया।

- संरचना: यह एक बहु-संस्थागत संघ है जिसमें अग्रणी भारतीय अनुसंधान संगठन शामिल हैं।

- उद्देश्य:

- विविधता मानचित्रण: भारतीय जनसंख्या में आनुवंशिक विविधता को डिकोड करना।

- संदर्भ पैनल: भारतीय जीनोम के लिए एकल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म (एसएनपी) आधारित हैप्लोटाइप डेटाबेस का निर्माण करना।

- बायोबैंक निर्माण: अनुसंधान और चिकित्सीय विकास के लिए डीएनए भंडार स्थापित करना।

- मुख्य सफलतायें:

- 99 जातीय समूहों से 10,074 जीनोम अनुक्रमित किए गए।

- डेटा को फरीदाबाद स्थित भारतीय जैविक डेटा केंद्र (आईबीडीसी) में सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाता है।

- प्राप्त अंतर्दृष्टि से दुर्लभ विशेषताएं सामने आई हैं जो किफायती निदान और पूर्वानुमान उपकरणों के विकास में सहायक हैं।

यह पहल न केवल भारत के आनुवंशिक परिदृश्य की समझ को बढ़ाती है, बल्कि वैश्विक जीनोमिक्स अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा में इसके अनुप्रयोगों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती है।

इनविक्टस: यूरोप की नई हाइपरसोनिक अनुसंधान पहल

चर्चा में क्यों?

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) ने हाल ही में ब्रिटेन स्थित कंपनी फ्रेजर-नैश के साथ मिलकर इनविक्टस अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाना है।

चाबी छीनना

- INVICTUS पुन: प्रयोज्य वाहनों के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जो क्षैतिज रूप से प्रक्षेपित हो सकते हैं।

- इस कार्यक्रम का वित्तपोषण ईएसए के सामान्य सहायता प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (जीएसटीपी) और प्रौद्योगिकी विकास तत्व (टीडीई) के माध्यम से किया जाता है।

- इस अनुसंधान में एक पूर्णतः पुन: प्रयोज्य प्रायोगिक एयरोस्पेस वाहन शामिल होगा जो मैक 5 (ध्वनि की गति से पांच गुना) की गति से उड़ान भरने में सक्षम होगा।

- इस वाहन का उद्देश्य वायुमंडल के भीतर निरंतर हाइपरसोनिक उड़ान के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है।

अतिरिक्त विवरण

- वाहन क्षमताएं: INVICTUS वाहन को अपग्रेड करने योग्य बनाया जाएगा, जिससे विभिन्न उड़ान परीक्षण अभियानों के दौरान सामग्री, सॉफ्टवेयर और प्रणोदन प्रणालियों के आदान-प्रदान की सुविधा मिल सकेगी।

- तकनीकी महत्व: INVICTUS कार्यक्रम क्षैतिज टेक-ऑफ और हाइपरसोनिक उड़ान दोनों के लिए हाइड्रोजन-ईंधन वाले प्रीकूल्ड एयर-ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम के उपयोग को मान्य करेगा।

- INVICTUS, ESA द्वारा प्रबंधित पिछली प्रौद्योगिकी प्रगति पर आधारित है, जो उद्योग, एजेंसियों और शिक्षाविदों को प्रासंगिक वातावरण में भविष्य की हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के अवसर प्रदान करता है।

कुल मिलाकर, INVICTUS कार्यक्रम हाइपरसोनिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देने वाली आशाजनक प्रगति है।

पीजो-फोटोकैटेलिटिक जल फ़िल्टर

चर्चा में क्यों?

आईएनएसटी मोहाली, आईआईटी-धारवाड़ और आईआईटी-खड़गपुर के भारतीय वैज्ञानिकों ने एक अभिनव, लागत प्रभावी और पुन: प्रयोज्य जल फिल्टर विकसित किया है जो पीजो-फोटोकैटेलिसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से विषाक्त औद्योगिक रंगों को प्रभावी ढंग से हटा देता है।

चाबी छीनना

- जल फिल्टर कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए सूर्य के प्रकाश और यांत्रिक कंपन के संयोजन का उपयोग करता है।

- प्रयोगशाला परीक्षणों में इसने आशाजनक परिणाम दिखाए हैं, विशेष रूप से पानी से हानिकारक रंगों को हटाने में।

अतिरिक्त विवरण

- प्रयुक्त सामग्री: यह फ़िल्टर 3D-प्रिंटेड पॉलीलैक्टिक एसिड (PLA) शीट्स से बना है, जो बायोडिग्रेडेबल हैं। ये शीट्स बिस्मथ फेराइट (BFO) नैनोकणों से लेपित हैं।

- कार्य प्रणाली:फ़िल्टर दो मुख्य प्रक्रियाओं के माध्यम से संचालित होता है:

- फोटोकैटेलिसिस: यह प्रक्रिया डाई अणुओं को विघटित करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती है।

- पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव: यह प्रकाश की अनुपस्थिति में भी कार्य करने के लिए कंपन (जैसे अल्ट्रासाउंड) का उपयोग करता है।

- प्रदर्शन: फ़िल्टर का 5 बार तक पुन: उपयोग किया जा सकता है और इसकी दक्षता में केवल 3% की कमी आती है। प्रयोगशाला परीक्षणों से पता चला है कि 90 मिनट के भीतर कांगो रेड डाई की 99% और मेथिलीन ब्लू की 74% निष्कासन दर प्राप्त हुई है।

- महत्व: यह तकनीक पर्यावरण अनुकूल है क्योंकि यह हानिकारक रसायनों या बिजली के उपयोग के बिना विषाक्त रंगों को हटा देती है।

- लागत-प्रभावशीलता: यह पारंपरिक ओजोन या रासायनिक-गहन उपचार विधियों की तुलना में अधिक किफायती और सुरक्षित विकल्प है।

- हरित ऊर्जा का उपयोग: यह फिल्टर अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर काम करता है, तथा सूर्य के प्रकाश और यांत्रिक कंपन का उपयोग करता है, इसलिए इसे किसी बाहरी विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती।

- नीति संरेखण: यह विकास नमामि गंगे, जल निगम और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों के लक्ष्यों के साथ संरेखित है।

- मापनीयता: यह प्रौद्योगिकी वस्त्र उपचार संयंत्रों के निकट उपयोग के लिए आदर्श है, तथा जल निस्पंदन में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देती है।

यह नवोन्मेषी दृष्टिकोण जल शुद्धिकरण के लिए एक आशाजनक समाधान प्रस्तुत करता है, जो पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करते हुए, स्थायित्व के उद्देश्य से राष्ट्रीय पहलों का समर्थन करता है।

भारतीय खगोलीय वेधशाला (IAO) और अंतरतारकीय धूमकेतु C/2025 N1 (ATLAS)

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

भारतीय खगोलविदों ने लद्दाख के हानले स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला (IAO) में स्थित हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप (HCT) का उपयोग करके अंतरतारकीय धूमकेतु C/2025 N1 (ATLAS), जिसे 3I/ATLAS भी कहा जाता है, की सफलतापूर्वक तस्वीरें ली हैं। यह उपलब्धि भारतीय खगोलीय अनुसंधान की क्षमताओं और वेधशाला की सुविधाओं के महत्व को उजागर करती है।

चाबी छीनना

- हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप भारत में खगोलीय अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है।

- वेधशाला काफी ऊंचाई पर स्थित है, जो खगोलीय घटनाओं के अवलोकन के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां प्रदान करती है।

- हानले को डार्क स्काई रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो रात्रि आकाश की गुणवत्ता के संरक्षण को बढ़ावा देता है।

अतिरिक्त विवरण

- भारतीय खगोलीय वेधशाला (आईएओ): आईएओ, जिसे हान्ले वेधशाला के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर लद्दाख की हान्ले घाटी में स्थित है।

- स्थापना: 2001 में उद्घाटन की गई इस वेधशाला का प्रबंधन बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) द्वारा किया जाता है।

- भौगोलिक विशेषताएं: इस स्थल की विशेषता शुष्क, ठंडा रेगिस्तानी वातावरण, न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण और कम वायुमंडलीय जल वाष्प है, जो इसे खगोलीय प्रेक्षणों के लिए आदर्श बनाता है।

- अवसंरचना: इस वेधशाला में 2 मीटर एपर्चर वाला हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप (HCT) है , जिसे बेंगलुरु स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र (CREST) से दूर से संचालित किया जाता है। यह एक सौर ऊर्जा संयंत्र, उपग्रह संचार प्रणालियों और शीतलन डिटेक्टरों के लिए एक तरल नाइट्रोजन संयंत्र से सुसज्जित है।

- डार्क स्काई रिजर्व: हान्ले को अंतर्राष्ट्रीय डार्क-स्काई एसोसिएशन द्वारा डार्क स्काई रिजर्व के रूप में नामित किया गया है, जिसका उद्देश्य रात्रि आकाश की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रकाश प्रदूषण को न्यूनतम करना है।

धूमकेतु सी/2025 एन1 (एटलास) की सफल इमेजिंग, खगोलीय उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में भारतीय खगोलीय वेधशाला के महत्व को रेखांकित करती है तथा अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है।

सौर विस्फोट इंटीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफ

चर्चा में क्यों?

नासा और न्यू मैक्सिको के अंतर्राष्ट्रीय सौर भौतिकविदों के संयुक्त प्रयास के तहत सोलर इरप्शन इंटीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफ (एसएनआईएफएस) का प्रक्षेपण किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य सौर वायुमंडल, विशेष रूप से जटिल क्रोमोस्फीयर के बारे में हमारी समझ को गहरा करना है।

चाबी छीनना

- एसएनआईएफएस को सौर वर्णमंडल की गतिशीलता और ऊर्जा का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- यह पहला सौर पराबैंगनी इंटीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफ है, जिसमें इमेजिंग और स्पेक्ट्रोग्राफिक क्षमताओं का संयोजन किया गया है।

- यह मिशन सूर्य के वर्णमंडल और संक्रमण क्षेत्र दोनों से वास्तविक समय में उच्च-रिज़ॉल्यूशन डेटा का अवलोकन करेगा।

अतिरिक्त विवरण

- इंटीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफ:यह उन्नत तकनीक दो महत्वपूर्ण कार्यों को जोड़ती है:

- इमेजर्स: विस्तृत फोटो और वीडियो कैप्चर करते हैं, जिससे प्रकाश का विस्तृत दृश्य प्राप्त होता है।

- स्पेक्ट्रोग्राफ: प्रकाश को विभिन्न तरंगदैर्ध्यों में विभाजित करके उसका विश्लेषण करते हैं, जिससे एक ही स्थान से तत्वों की संरचना, तापमान और गति की पहचान करने में मदद मिलती है।

- लक्ष्य अवलोकन: एसएनआईएफएस मिशन हाइड्रोजन लाइमन-अल्फा रेखा पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो सौर पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में सबसे तीव्र रेखा है और ऊपरी क्रोमोस्फीयर में स्थितियों का आकलन करने के लिए एक प्रमुख निदान है।

यह नवोन्मेषी दृष्टिकोण सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर उनके प्रभाव के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगा, तथा सौर भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

क्रोनिक शिरापरक अपर्याप्तता (सीवीआई) क्या है?

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को क्रॉनिक वेनस इनसफीशिएंसी (सीवीआई) नामक बीमारी का पता चला है, जो पैरों में रक्त प्रवाह को प्रभावित करने वाली स्थिति है।

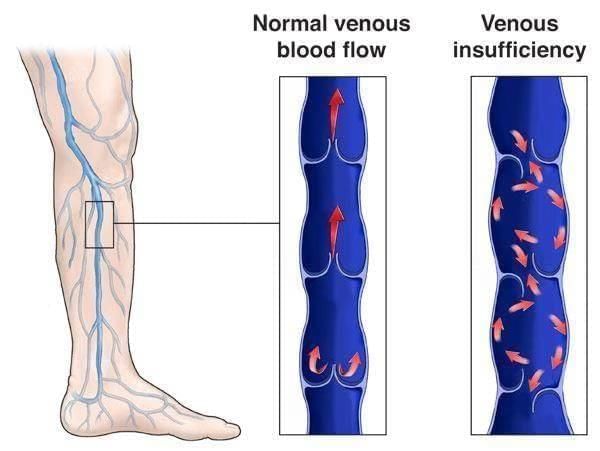

चाबी छीनना

- सीवीआई तब होता है जब पैर की नसें हृदय तक रक्त वापस पहुंचाने में संघर्ष करती हैं।

- इससे दर्द, सूजन और वैरिकाज़ नसों जैसे लक्षण हो सकते हैं।

- जोखिम कारकों में मोटापा, गर्भावस्था, पारिवारिक इतिहास और पिछली पैर की चोटें शामिल हैं।

अतिरिक्त विवरण

- क्रोनिक शिरापरक अपर्याप्तता: यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब पैर की नसों में वाल्व ठीक से काम नहीं करते हैं, जिससे पैरों में रक्त जमा हो जाता है।

- यह स्थिति लगभग 20 में से 1 वयस्क को प्रभावित करती है, तथा वृद्ध व्यक्तियों में इसका प्रचलन अधिक होता है।

- सामान्य लक्षणों में ऐंठन, त्वचा में परिवर्तन और पैर के अल्सर शामिल हैं।

- उपचार के विकल्पों में नियमित व्यायाम और वजन प्रबंधन जैसे जीवनशैली में बदलाव से लेकर संपीड़न चिकित्सा और दवा जैसे अधिक उन्नत तरीके शामिल हैं।

संक्षेप में, हालांकि सीवीआई कोई गंभीर स्वास्थ्य खतरा नहीं है, लेकिन यह जीवन की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। प्रारंभिक हस्तक्षेप और उपचार लक्षणों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं।

प्रोटोस्टार क्या है?

चर्चा में क्यों?

तिरुवनंतपुरम स्थित आईआईएसटी के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा हाल ही में की गई खोज से एक विशाल युवा प्रोटोस्टार के पास वृत्ताकार ध्रुवीकरण प्रदर्शित करने वाले रेडियो उत्सर्जन की उपस्थिति का पता चला है, जो अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में है और पृथ्वी से लगभग 4,500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है।

चाबी छीनना

- प्रोटोस्टार किसी तारे के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है।

- इसमें गैस और धूल का एक बड़ा द्रव्यमान शामिल है जो अंतरतारकीय माध्यम में एक विशाल आणविक बादल के संकुचन से बना है।

- प्रोटोस्टार निर्माण प्रक्रिया में तारे के द्रव्यमान के आधार पर 100,000 से 10 मिलियन वर्ष तक का समय लग सकता है।

अतिरिक्त विवरण

- निर्माण प्रक्रिया: प्रोटोस्टार का निर्माण आणविक बादल कोर में घनत्व में वृद्धि के साथ शुरू होता है और प्री-मेन-सीक्वेंस तारे के निर्माण के साथ समाप्त होता है।

- टी-टौरी तारे: मुख्य अनुक्रम से पूर्व के वे तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के समान होता है, उन्हें टी-टौरी तारे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- एक बार जब हाइड्रोजन संलयन कोर में प्रज्वलित होता है, तो तारा ऊर्जा उत्पन्न करना शुरू कर देता है और मुख्य अनुक्रम तारे में परिवर्तित हो जाता है।

- प्रोटोस्टार आमतौर पर धूल से ढके रहते हैं, जो उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को बाधित करता है, जिससे उन्हें दृश्यमान स्पेक्ट्रम में देखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

यह खोज तारों के निर्माण की चल रही प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालती है तथा तारकीय विकास के प्रारंभिक चरणों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में मदद करती है।

आईआईएसटी के वैज्ञानिकों ने विशाल प्रोटोस्टार के पास वृत्ताकार ध्रुवीकरण का पता लगाया

चर्चा में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) के शोधकर्ताओं ने आईआरएएस 18162-2048 नामक एक युवा विशाल प्रोटोस्टार के पास वृत्ताकार ध्रुवीकरण प्रदर्शित करने वाले रेडियो उत्सर्जन का सफलतापूर्वक पता लगाया है। यह खोज तारा निर्माण और ब्रह्मांड में चुंबकीय क्षेत्रों की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

चाबी छीनना

- यह खोज प्रोटोस्टार से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्रों का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करती है।

- वृत्ताकार ध्रुवीकरण एक दुर्लभ घटना है जो प्रोटोस्टार के आसपास के चुंबकीय वातावरण के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

- IRAS 18162-2048 के निकट चुंबकीय क्षेत्र की ताकत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में 100 गुना अधिक होने का अनुमान है।

अतिरिक्त विवरण

- प्रोटोस्टार के बारे में: प्रोटोस्टार प्रारंभिक अवस्था के तारे होते हैं जो आणविक बादलों के घने क्षेत्रों के गुरुत्वाकर्षण पतन से बनते हैं। ये अभिवृद्धि अवस्था में होते हैं, सक्रिय रूप से गैस और धूल इकट्ठा करते हैं, लेकिन अभी तक निरंतर नाभिकीय संलयन से नहीं गुज़रे हैं।

- जेट इजेक्शन: ये तारे द्विध्रुवीय जेट उत्सर्जित करते हैं, जो कणों की उच्च गति वाली धाराएं होती हैं जो अक्सर उनके ध्रुवों पर देखी जाती हैं।

- विशाल प्रोटोस्टार: आईआरएएस 18162-2048 जैसे प्रोटोस्टार के सूर्य के द्रव्यमान से 8-10 गुना अधिक द्रव्यमान वाले तारों में विकसित होने की उम्मीद है।

- अवलोकन में चुनौतियाँ: प्रोटोस्टार घनी गैस और धूल से अत्यधिक ढका हुआ है, जिससे पारंपरिक अवलोकन विधियां जटिल हो जाती हैं।

- हाल के अवलोकन: रेडियो तरंगों में वृत्ताकार ध्रुवीकरण का पता लगने से मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति का संकेत मिलता है, जिससे यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि ऐसे क्षेत्र तारों और ब्लैक होल दोनों में जेट निर्माण में योगदान करते हैं।

यह सफलता न केवल प्रोटोस्टेलर जेट गतिशीलता के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती है, बल्कि तारा निर्माण प्रक्रियाओं में चुंबकीय क्षेत्रों की भूमिका पर भविष्य के अध्ययन का मार्ग भी प्रशस्त करती है।

|

1 videos|326 docs|212 tests

|