Science & Technology (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) Part 2: July 2025 UPSC Current Affairs | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

वाईडी वन क्या है?

चर्चा में क्यों?

गतिशीलता समाधानों में एक महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए, आईआईटी मद्रास ने हाल ही में वाईडी वन प्रस्तुत किया है, जिसे भारत का सबसे हल्का व्हीलचेयर माना गया है।

चाबी छीनना

- वाईडी वन भारत की सबसे हल्की सक्रिय व्हीलचेयर है, जिसका वजन केवल नौ किलोग्राम है।

- यह देश में विकसित पहली सटीक मोनो-ट्यूब रिजिड-फ्रेम व्हीलचेयर है।

- आईआईटी मद्रास के टीटीके सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन रिसर्च एंड डिवाइस डेवलपमेंट (आर2डी2) द्वारा थ्रीव मोबिलिटी के सहयोग से विकसित किया गया।

- व्हीलचेयर को प्रत्येक उपयोगकर्ता की विशिष्ट शारीरिक, मुद्रा और गतिशीलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित किया गया है।

- एयरोस्पेस-ग्रेड सामग्री से निर्मित, यह अधिकतम शक्ति और ऊर्जा दक्षता प्रदान करता है।

- 120 किलोग्राम तक वजन वाले उपयोगकर्ताओं का समर्थन कर सकता है।

- कॉम्पैक्ट डिजाइन विभिन्न वाहनों में आसानी से उठाने और रखने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे पोर्टेबिलिटी बढ़ जाती है।

- वाईडी वन का लक्ष्य आयातित विकल्पों की तुलना में काफी कम लागत पर उच्च प्रदर्शन वाली गतिशीलता प्रदान करना है।

अतिरिक्त विवरण

- अनुकूलन: प्रत्येक YD वन व्हीलचेयर को विशेष रूप से उपयोगकर्ता के लिए तैयार किया गया है, जिससे इष्टतम आराम और कार्यक्षमता सुनिश्चित होती है।

- यह हल्की संरचना पोर्टेबिलिटी की दीर्घकालिक समस्या का समाधान करती है, जिससे उपयोगकर्ताओं को कार, ऑटो-रिक्शा और सार्वजनिक परिवहन में अधिक स्वतंत्रतापूर्वक यात्रा करने की सुविधा मिलती है।

- वाईडी वन को उपयोगकर्ताओं को अधिक स्वतंत्रता और सम्मान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे गतिशीलता अधिक सुलभ हो जाती है।

यह अभिनव व्हीलचेयर गतिशीलता प्रौद्योगिकी में एक बड़ा कदम है, जो उन्नत इंजीनियरिंग को उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजाइन के साथ जोड़ता है।

एंटीमैटर के बारे में मुख्य तथ्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, यूरोप में वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने एक अभूतपूर्व अवलोकन किया है। उन्होंने पाया कि एक विशिष्ट प्रकार के उप-परमाणु कण, जिसे बैरियन कहा जाता है, के पदार्थ और प्रतिपदार्थ संस्करण पहली बार अलग-अलग दरों पर क्षय होते हैं।

चाबी छीनना

- प्रतिपदार्थ के गुण सामान्य पदार्थ के विपरीत होते हैं।

- प्रतिपदार्थ कणों में पॉज़िट्रॉन, एंटीप्रोटोन और एंटीन्यूट्रॉन शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रतिकण कहा जाता है।

- प्रतिपदार्थ एक दूसरे को नष्ट किए बिना पदार्थ के साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण ऊर्जा मुक्त होती है।

- बिग बैंग के बाद पदार्थ के साथ-साथ प्रतिपदार्थ का भी निर्माण हुआ था, लेकिन वर्तमान ब्रह्मांड में यह दुर्लभ है।

- मनुष्य लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसे कण त्वरक में उच्च-ऊर्जा टकराव का उपयोग करके प्रतिपदार्थ का निर्माण कर सकते हैं।

अतिरिक्त विवरण

- प्रतिपदार्थ: प्रतिपदार्थ मूलतः साधारण पदार्थ के समान होता है, लेकिन इसमें विपरीत विद्युत आवेश होता है। उदाहरण के लिए, पॉज़िट्रॉन (e + ) इलेक्ट्रॉन का प्रतिपदार्थ है, जिस पर धनात्मक आवेश होता है, जबकि प्रतिप्रोटॉन (p) पर ऋणात्मक आवेश होता है।

- विनाश: जब पदार्थ और प्रतिपदार्थ संपर्क में आते हैं, तो वे एक दूसरे का विनाश करते हैं, तथा गामा किरणों या अन्य मूल कणों के रूप में बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं।

- प्रतिपदार्थ का निर्माण: प्रतिपदार्थ का उत्पादन नियंत्रित वातावरण में किया जा सकता है, जैसे कण त्वरक, जहां उच्च गति की टक्कर इसके निर्माण में सहायक होती है।

संक्षेप में, हालाँकि एंटीमैटर बिग बैंग के दौरान बना था, फिर भी यह आज भी ब्रह्मांड में दुर्लभ है। प्रयोगशालाओं में एंटीमैटर उत्पन्न करने की क्षमता भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में अनुसंधान के लिए रोमांचक रास्ते खोलती है।

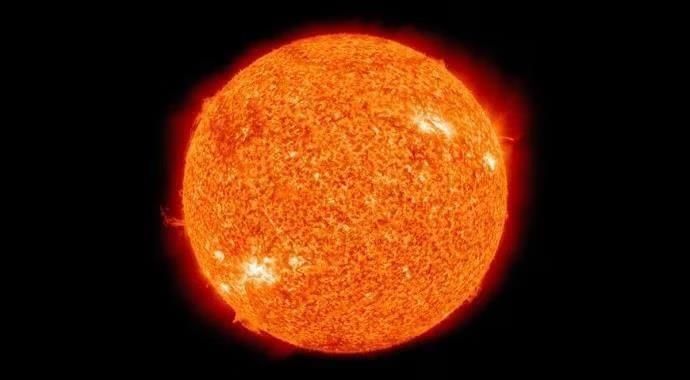

कोरोनाल मास इजेक्शन

समाचार में क्यों ?

खगोलविदों ने हाल ही में कोरोनाल मास इजेक्शन (सीएमई) के पीछे की आकर्षक घटना की व्याख्या की है, जिसके कारण मई 2024 के दौरान लद्दाख में शानदार उत्तरी रोशनी देखी गई।

चाबी छीनना

- सीएमई सूर्य के कोरोना से चुम्बकीय प्लाज्मा का महत्वपूर्ण निष्कासन है।

- वे सौर ज्वालाओं के समान चुंबकीय पुनर्संयोजन के माध्यम से बनते हैं।

- सीएमई 250 किमी/सेकेंड से 3000 किमी/सेकेंड की गति से यात्रा कर सकते हैं।

- पृथ्वी की ओर निर्देशित होने पर, वे भू-चुंबकीय तूफान पैदा कर सकते हैं, जिससे प्रौद्योगिकी प्रभावित हो सकती है।

अतिरिक्त विवरण

- सीएमई का निर्माण: ये विस्फोट सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के मुड़ने और पुनर्संरेखण के कारण होते हैं, जो मजबूत स्थानीयकृत चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं जो सक्रिय क्षेत्रों में सौर सतह को छेद देते हैं।

- सीएमई आमतौर पर सौर कलंक समूहों के पास घटित होते हैं और अक्सर सौर ज्वालाओं के साथ घटित होते हैं, हालांकि वे हमेशा एक साथ नहीं होते हैं।

- गति और आकार: यदि सीएमई को हमारे ग्रह की ओर निर्देशित किया जाए तो वे मात्र 15-18 घंटों में पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं, तथा उनका आकार पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के लगभग एक-चौथाई तक फैल सकता है।

- ये घटनाएँ सूर्य के 11-वर्षीय गतिविधि चक्र के सौर अधिकतम चरण के दौरान सबसे अधिक होती हैं।

संक्षेप में, सीएमई शक्तिशाली सौर घटनाएं हैं, जिनमें पृथ्वी पर तकनीकी प्रणालियों को बाधित करने की क्षमता है, जो सौर गतिविधि की निगरानी के महत्व को उजागर करती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) 97 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है

चर्चा में क्यों?

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने हाल ही में अपना 97वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें भारत में कृषि के क्षेत्र में इसके लगभग एक शताब्दी के योगदान पर प्रकाश डाला गया।

चाबी छीनना

- 16 जुलाई, 1929 को स्थापित आईसीएआर भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए एक प्रमुख संगठन के रूप में विकसित हुआ है।

- आईसीएआर 113 अनुसंधान संस्थानों और 74 कृषि विश्वविद्यालयों सहित एक विशाल नेटवर्क की देखरेख करता है।

- आईसीएआर के मार्गदर्शन में भारत ने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हासिल किया और चावल का सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक और निर्यातक बन गया।

अतिरिक्त विवरण

- अवलोकन: आईसीएआर कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है।

- प्रमुख उपलब्धियां:

- 2024-25 में, भारत ने 353.95 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन दर्ज किया, जो चावल उत्पादन में प्रथम और गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर रहा।

- आईसीएआर ने "एक वैज्ञानिक एक उत्पाद" और "विकसित कृषि संकल्प अभियान" जैसी पहल शुरू की, जिससे 1.35 करोड़ से अधिक किसान प्रभावित हुए।

- अनुसंधान योगदान:

- जैव-फोर्टिफाइड विकल्पों सहित 679 क्षेत्रीय फसल किस्में विकसित की गईं।

- 83 नई बागवानी किस्में जारी की गईं और रोग मुक्त जर्मप्लाज्म के लिए 9 स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित किए गए।

- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन: पहलों में राष्ट्रीय मृदा स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी का निर्माण और जलवायु-लचीले प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है।

- पशुधन क्षेत्र में योगदान: 10 स्वदेशी नस्लों का पंजीकरण किया गया तथा टीके और नैदानिक किट विकसित किए गए।

- प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम: प्रमुख कृषि वस्तुओं पर वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र और राष्ट्रीय मिशन शुरू किए गए।

संक्षेप में, कृषि अनुसंधान और शिक्षा में आईसीएआर के चल रहे प्रयास भारत की खाद्य सुरक्षा और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण हैं।

क्वांटम शोर अनुसंधान में सफलता

चर्चा में क्यों?

रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरआरआई) के शोधकर्ताओं ने पाया है कि क्वांटम शोर, जिसे आमतौर पर हानिकारक माना जाता है, वास्तव में कणों के बीच एक विशेष संबंध को सुगम बना सकता है जिसे उलझाव (एंटैंगलमेंट) कहते हैं। यह खोज भविष्य की क्वांटम तकनीकों के विकास के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखती है।

चाबी छीनना

- क्वांटम शोर कभी-कभी उलझाव उत्पन्न कर सकता है या उसे बहाल कर सकता है, जो कि हानिकारक मानी जाने वाली इसकी सामान्य धारणा के विपरीत है।

- अंतःकणीय उलझाव शोर के प्रति लचीलापन दर्शाता है, जो इसे क्वांटम प्रौद्योगिकियों के लिए मूल्यवान बनाता है।

अतिरिक्त विवरण

- क्वांटम शोर: क्वांटम प्रणालियों को प्रभावित करने वाली यादृच्छिक गड़बड़ियों को संदर्भित करता है, जिससे सुसंगति (डिकोहेरेंस) का ह्रास होता है। परंपरागत रूप से, इसे क्वांटम उलझाव में एक बाधा के रूप में देखा जाता है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार के लिए आवश्यक है।

- उलझाव अवधारणा: यह घटना तब घटित होती है जब कण इस तरह से सहसंबद्ध होते हैं कि एक की स्थिति दूसरे की स्थिति को तुरन्त प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों न हो।

- विसंयोजन का प्रभाव: शोर-प्रेरित विसंयोजन उलझाव को बाधित करता है, जिससे क्वांटम प्रौद्योगिकियों की दक्षता कम हो जाती है।

- अध्ययन किये गए शोर के प्रकार:

- आयाम अवमंदन: इसमें ऊर्जा की हानि शामिल है।

- चरण अवमंदन: चरण सूचना के नुकसान से संबंधित है।

- विध्रुवीकरण शोर: क्वांटम अवस्थाओं में यादृच्छिक परिवर्तनों द्वारा अभिलक्षित।

- प्रमुख अवलोकनों से पता चलता है कि आयाम अवमंदन के अंतर्गत, अंतःकणीय उलझाव में विलंबित क्षय और यहां तक कि असंलग्न अवस्था से पुनरुद्धार का अनुभव हो सकता है, जबकि अंतःकणीय उलझाव में पुनरुद्धार के बिना स्थिर क्षय दिखाई देता है।

- वैज्ञानिक निहितार्थ: यह नया परिप्रेक्ष्य इस धारणा को चुनौती देता है कि क्वांटम शोर पूरी तरह से हानिकारक है, तथा यह सुझाव देता है कि यह विशिष्ट संदर्भों में एक संसाधन भी हो सकता है।

- तकनीकी क्षमता: शोर के प्रति अंतःकणीय उलझाव की लचीलापन, स्थिर क्वांटम उपकरणों में इसकी प्रयोज्यता को बढ़ाता है, जो क्वांटम संचार, क्वांटम कुंजी वितरण (क्यूकेडी) और क्वांटम सेंसिंग के लिए प्रासंगिक है।

- पूर्वानुमानित लाभ: एक नव विकसित सूत्र उलझाव व्यवहार की सटीक भविष्यवाणियां प्रदान करता है, जो मजबूत क्वांटम प्रणालियों के डिजाइन में सहायता करता है।

- प्लेटफ़ॉर्म स्वतंत्रता: निष्कर्ष विभिन्न प्लेटफ़ॉर्मों पर लागू होते हैं, जिनमें फोटॉन, न्यूट्रॉन और ट्रैप्ड आयन शामिल हैं।

यह शोध क्वांटम शोर और इसके संभावित लाभों की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है, जो अधिक कुशल क्वांटम प्रौद्योगिकियों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

3I/ATLAS: एक संभावित 7 अरब वर्ष पुराना अंतरतारकीय धूमकेतु खोजा गया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, खगोलविदों ने चिली में एटलस दूरबीन का उपयोग करते हुए 3I/ATLAS की खोज की है, जो तीसरा ज्ञात अंतरतारकीय पिंड है, जो संभवतः अब तक ज्ञात सबसे पुराना धूमकेतु भी है, जिसकी अनुमानित आयु 7 अरब वर्ष से अधिक है।

चाबी छीनना

- 3I/ATLAS का पता 1 जुलाई, 2025 को रियो हर्टाडो, चिली में लगाया गया।

- इसकी अतिपरवलयिक कक्षा और 57-68 किमी/सेकेंड की उच्च गति के कारण इसे अंतरतारकीय के रूप में पुष्टि की गई है।

- इसकी अनुमानित आयु 7.6 से 14 अरब वर्ष है, जो हमारे सौरमंडल की 4.5 अरब वर्ष की आयु से अधिक है।

अतिरिक्त विवरण

- प्रकृति: 3I/ATLAS एक अंतरतारकीय धूमकेतु के रूप में दिखाई देता है, जो सूर्य के निकट आते समय कोमा (धूल और बर्फ का बादल) और संभवतः पूंछ जैसी गतिविधि के संकेत प्रदर्शित करता है।

- संरचना: यह जल बर्फ और जटिल कार्बनिक यौगिकों से समृद्ध है, तथा इसका लाल रंग दर्शाता है जो बताता है कि इसमें प्राचीन, आदिम सामग्री है।

- आकार: इसके नाभिक का अनुमानित व्यास 10 से 30 किमी के बीच है, जो इसे 1I/'ओउमुआमुआ और 2I/बोरिसोव जैसे पिछले अंतरतारकीय पिंडों से बड़ा बनाता है।

- प्रक्षेप पथ: 29-30 अक्टूबर, 2025 के बीच धूमकेतु की पृथ्वी से निकटतम दूरी लगभग 270 मिलियन किमी (बिना किसी खतरे के) होगी और सूर्य से लगभग 210 मिलियन किमी होगी। उपसौर के बाद, यह सौरमंडल से स्थायी रूप से बाहर निकल जाएगा।

3I/ATLAS किसी अन्य तारा प्रणाली से उत्पन्न पदार्थों का अध्ययन करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है, जिससे संभावित रूप से आकाशगंगा, अन्य सौर प्रणालियों और प्रारंभिक तारा निर्माण प्रक्रियाओं के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है।

बैक2बेसिक्स: एटलस टेलीस्कोप

- एटलस: क्षुद्रग्रह स्थलीय प्रभाव अंतिम चेतावनी प्रणाली, नासा द्वारा वित्तपोषित एक प्रारंभिक चेतावनी पहल है, जिसे पृथ्वी के निकट स्थित छोटे पिंडों (NEOs) का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- हवाई विश्वविद्यालय के खगोल विज्ञान संस्थान द्वारा संचालित एटलस में हवाई, दक्षिण अफ्रीका, चिली और कैनरी द्वीप समूह में स्थित पांच दूरबीनें शामिल हैं।

- प्रत्येक दूरबीन में 0.5 मीटर राइट-श्मिट डिजाइन, 1 मीटर फोकल लंबाई और 7.4 डिग्री दृश्य क्षेत्र वाला 110 एमपी सीसीडी डिटेक्टर है।

- यह प्रणाली रात में तीन बार आकाश के 20,000 वर्ग डिग्री क्षेत्र को स्कैन करती है, तथा 45-120 मीटर चौड़े क्षुद्रग्रहों के लिए 1-3 सप्ताह की चेतावनी प्रदान करती है।

- क्षुद्रग्रहों के अतिरिक्त, एटलस सुपरनोवा, धूमकेतु, बौने ग्रहों और परिवर्तनशील तारों की खोज करने में भी सक्षम है।

अंतरतारकीय वस्तुएं क्या हैं?

- अवलोकन: अंतरतारकीय पिंड वे खगोलीय पिंड हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर उत्पन्न होते हैं और खुले-अंत (हाइपरबोलिक) कक्षाओं में इसके माध्यम से गुजरते हैं।

- मुख्य विशेषताएं:

- वे सूर्य से गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधे नहीं हैं।

- वे बहुत तेज़ गति से यात्रा करते हैं, अक्सर सौर गुरुत्वाकर्षण से अप्रभावित रहते हैं।

- वे आंतरिक सौरमंडल से गुजरने के बाद वापस नहीं आते।

- ज्ञात अंतरतारकीय आगंतुक:

- (2017) - एक क्षुद्रग्रह जैसी वस्तु जिसका कोई कोमा या पूंछ नहीं है।

- (2019) - एक सक्रिय धूमकेतु जो विशिष्ट धूमकेतु विशेषताओं को प्रदर्शित करता है।

- (2025) - ऊपर चर्चा की गई वस्तु, 3I/ATLAS.

- पहचान: अंतरतारकीय पिंडों की पुष्टि हाइपरबोलिक प्रक्षेप पथों और उच्च गति के माध्यम से की जाती है जो गुरुत्वाकर्षण पलायन वेग से अधिक होती है।

- वैज्ञानिक मूल्य:

- वे हमारे सौर मंडल से परे ग्रहों के निर्माण के बारे में प्रत्यक्ष सुराग प्रदान करते हैं।

- वे अन्य तारा प्रणालियों के रासायनिक संकेतों का खुलासा कर सकते हैं।

- वे आकाशगंगा के दूरस्थ क्षेत्रों से आदिम पदार्थ के अध्ययन की अनुमति देते हैं।

- वे आकाशगंगा के अज्ञात क्षेत्रों से प्राकृतिक अन्वेषण का कार्य करते हैं।

क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं में क्या अंतर है?

- क्षुद्रग्रह छोटे चट्टानी ग्रह होते हैं, जबकि धूमकेतु चट्टानी और धात्विक पदार्थों द्वारा एक साथ बंधे हुए जमे हुए गैसों से बने होते हैं।

- क्षुद्रग्रह मुख्यतः बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच स्थित होते हैं, जबकि धूमकेतु सामान्यतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं।

- धूमकेतुओं में एक चमकती हुई पूंछ दिखाई देती है, जबकि क्षुद्रग्रहों में ऐसा नहीं होता।

एयर इंडिया दुर्घटना: ईंधन नियंत्रण स्विच क्यों महत्वपूर्ण हैं?

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

12 जून को एयर इंडिया दुर्घटना से संबंधित विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो (AAIB) की हालिया प्रारंभिक रिपोर्ट ने एक गंभीर मुद्दे को उजागर किया है: उड़ान भरने के तुरंत बाद दोनों इंजन ईंधन नियंत्रण स्विच 'रन' से 'कट-ऑफ' में बदल गए, जिसके कारण दुर्घटना हुई होगी। कॉकपिट रिकॉर्डिंग से पता चला है कि एक पायलट ने दूसरे से संभावित ईंधन कट-ऑफ के बारे में पूछताछ की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। दोनों पायलटों के पास पर्याप्त उड़ान अनुभव होने के बावजूद, जाँचकर्ता वर्तमान में स्विच सक्रिय होने के कारणों का पता लगाने के लिए उड़ान और वॉयस रिकॉर्डर डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं।

चाबी छीनना

- दुर्घटना में ईंधन नियंत्रण स्विच शामिल थे जो इंजन के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- यह पता लगाने के लिए जांच जारी है कि क्या यह घटना मानवीय भूल, यांत्रिक विफलता या प्रणाली की खराबी के कारण हुई।

अतिरिक्त विवरण

- ईंधन नियंत्रण स्विच: ये स्विच इंजन में ईंधन के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और 'रन' और 'कटऑफ' के बीच टॉगल करने के लिए जानबूझकर मैन्युअल कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

- बोइंग 787 में स्विच थ्रस्ट लीवर के नीचे स्थित होते हैं तथा इन्हें भौतिक ब्रैकेट और स्टॉप-लॉक तंत्र के माध्यम से आकस्मिक सक्रियण को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है।

- उड़ान के दौरान इसका इस्तेमाल आपात स्थितियों तक ही सीमित है, जैसे इंजन फेल होना या गंभीर क्षति। सामान्य परिस्थितियों में, आकस्मिक सक्रियण लगभग असंभव माना जाता है।

- एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआई 171 के मामले में, उड़ान भरने के तुरंत बाद दोनों स्विच को 'कटऑफ' पर ले जाया गया, जिससे दोनों इंजनों से ईंधन बंद हो गया।

- विशेषज्ञों का मानना है कि पायलट आमतौर पर उड़ान के बीच में आपात स्थिति के दौरान एक समय में केवल एक ही स्विच का उपयोग करते हैं, क्योंकि आधुनिक विमान केवल एक इंजन पर ही उड़ान भर सकते हैं।

- विचाराधीन ईंधन नियंत्रण स्विच हनीवेल द्वारा निर्मित हैं और इन्हें पहले भी एफएए द्वारा संभावित लॉकिंग तंत्र संबंधी समस्याओं के लिए चिह्नित किया गया था, जिस पर एयर इंडिया ने ध्यान नहीं दिया था।

प्रारंभिक निष्कर्षों से कॉकपिट प्रक्रियाओं, सुरक्षा जाँचों और संभावित तकनीकी खामियों को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा होती हैं। जाँच कॉकपिट रिकॉर्डिंग के निहितार्थों की पड़ताल जारी रखे हुए है, जिससे पता चलता है कि चढ़ाई के दौरान किसी भी पायलट ने जानबूझकर स्विच नहीं हिलाए थे।

प्लेग के बारे में मुख्य तथ्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी एरिजोना में न्यूमोनिक प्लेग से 18 वर्षों में पहली मौत का मामला सामने आया, जिससे इस संक्रामक रोग से जुड़े खतरों पर प्रकाश पड़ा।

चाबी छीनना

- प्लेग रोग यर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है ।

- यह मुख्यतः संक्रमित पशुओं के पिस्सू के काटने से फैलता है।

- इस रोग का ऐतिहासिक महत्व है, विशेष रूप से यूरोप में मध्य युग के दौरान।

- प्लेग के तीन मुख्य प्रकार हैं: ब्यूबोनिक, सेप्टिकेमिक और न्यूमोनिक।

अतिरिक्त विवरण

- न्यूमोनिक प्लेग: प्लेग का यह रूप फेफड़ों को प्रभावित करता है और यह सबसे गंभीर प्रकार है, जो अक्सर अन्य प्लेग रूपों के अनुपचारित मामलों के परिणामस्वरूप होता है।

- प्लेग बहुत गंभीर हो सकता है, ब्यूबोनिक प्लेग के लिए मृत्यु दर 30% से 60% तक होती है, तथा न्यूमोनिक प्लेग के लिए यदि उपचार न किया जाए तो यह लगभग हमेशा घातक होता है।

- इसका एंटीबायोटिक दवाओं से प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है , लेकिन गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं या मृत्यु को रोकने के लिए शीघ्र चिकित्सा हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है।

यह घटना विशेष रूप से पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्रों तथा अफ्रीका और एशिया के कुछ क्षेत्रों में प्लेग के लगातार बने रहने वाले खतरे की याद दिलाती है।

ऑप्टिकल परमाणु घड़ियाँ क्या हैं?

चर्चा में क्यों?

शोधकर्ताओं ने हाल ही में दस ऑप्टिकल परमाणु घड़ियों की सबसे सटीक वैश्विक तुलना की है। इस अभूतपूर्व कार्य का उद्देश्य 2030 तक सेकंड को नए सिरे से परिभाषित करना है, पारंपरिक सीज़ियम घड़ियों से अधिक सटीक ऑप्टिकल घड़ियों में परिवर्तन करना है।

चाबी छीनना

- ऑप्टिकल परमाणु घड़ियों की वैश्विक तुलना एसआई सेकंड को पुनः परिभाषित करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है।

- उनकी उत्कृष्ट परिशुद्धता के कारण, 2030 तक ऑप्टिकल घड़ियों के सीज़ियम घड़ियों का स्थान लेने की उम्मीद है।

अतिरिक्त विवरण

- सेकंड की परिभाषा: समय की वर्तमान SI इकाई सीज़ियम-133 (Cs) परमाणु घड़ियों का उपयोग करके परिभाषित की जाती है। 1967 में, एक सेकंड को Cs-133 परमाणुओं में संक्रमण के अनुरूप विकिरण के 9,192,631,770 चक्रों की अवधि के रूप में स्थापित किया गया था।

- सीज़ियम घड़ियों में, माइक्रोवेव सिग्नल को तब तक फ़ाइन-ट्यून्ड किया जाता है जब तक कि Cs परमाणु अधिकतम प्रतिक्रिया न दें, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आवृत्ति 9,192,631,770 हर्ट्ज़ पर सटीक रूप से सेट हो। आवृत्ति विभाजक इस माइक्रोवेव आवृत्ति की गणना करते हैं, प्रति सेकंड एक टिक प्रदान करते हैं, जिससे सेकंड की SI परिभाषा साकार होती है।

- सीज़ियम परमाणु घड़ियों के बारे में: ये घड़ियाँ समय की वर्तमान SI इकाई को परिभाषित करने के लिए सीज़ियम-133 परमाणुओं की दोलन आवृत्ति का उपयोग करती हैं।

- कार्य सिद्धांत: सीज़ियम घड़ियाँ माइक्रोवेव संकेतों को सीज़ियम परमाणुओं के साथ प्रतिध्वनित करने के लिए ट्यून करके और समय को सटीक रूप से मापने के लिए परिणामी दोलनों की गणना करके काम करती हैं।

- स्थिरता और उपयोग: सीज़ियम परमाणु घड़ियाँ अत्यधिक स्थिर हैं और अंतर्राष्ट्रीय समय मानकों को स्थापित करने में सहायक रही हैं।

- अनुप्रयोग: इनका व्यापक रूप से जीपीएस प्रणाली, दूरसंचार, वैज्ञानिक अनुसंधान और भारत की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल) जैसे राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थानों द्वारा उपयोग किया जाता है।

- सटीकता: एक सामान्य सीज़ियम परमाणु घड़ी प्रत्येक 300 मिलियन वर्ष में लगभग एक सेकंड खो देती है।

- ऑप्टिकल परमाणु घड़ियां: ये उन्नत समय-निर्धारक उपकरण स्ट्रोंटियम (Sr) और यटरबियम (Yb) जैसे परमाणुओं में ऑप्टिकल (दृश्य प्रकाश) आवृत्ति संक्रमण का उपयोग करके संचालित होते हैं।

- मापन आधार: ऑप्टिकल घड़ियां सैकड़ों ट्रिलियन हर्ट्ज आवृत्तियों पर परमाणु संक्रमण के दौरान उत्सर्जित प्रकाश के दोलन के आधार पर समय को मापती हैं।

- उदाहरण आवृत्तियाँ: स्ट्रोंटियम घड़ियाँ लगभग 429 ट्रिलियन हर्ट्ज़ पर संचालित होती हैं, जबकि यटरबियम आयन 642 ट्रिलियन हर्ट्ज़ से अधिक होती हैं।

- परिशुद्ध उपकरण: तीव्र दोलनों की सटीक गणना करने के लिए उन्हें लेजर और ऑप्टिकल आवृत्ति कंघे जैसे उन्नत उपकरणों की आवश्यकता होती है।

- भविष्य के मानक: ऑप्टिकल परमाणु घड़ियों का परीक्षण विश्व स्तर पर किया जा रहा है और अनुमान है कि 2030 तक ये सीज़ियम घड़ियों का स्थान ले लेंगी, जिससे SI सेकंड की परिभाषा पुनः परिभाषित हो जाएगी।

- ऑप्टिकल परमाणु घड़ियाँ सीज़ियम से बेहतर कैसे हैं:

- उच्च आवृत्ति संचालन: ऑप्टिकल घड़ियां बहुत अधिक आवृत्तियों पर कार्य करती हैं, जिससे समय का अधिक सूक्ष्म विभाजन संभव होता है।

- उन्नत परिशुद्धता: प्रति सेकंड 10,000 गुना अधिक दोलनों की गणना करके, ऑप्टिकल घड़ियां उल्लेखनीय परिशुद्धता और स्थिरता प्राप्त करती हैं।

- बेजोड़ सटीकता: स्ट्रोंटियम का उपयोग करने वाली एक ऑप्टिकल परमाणु घड़ी कथित तौर पर 15 अरब वर्षों में एक सेकंड से भी कम समय में खिसक जाती है, जबकि सीज़ियम घड़ियों में 300 मिलियन वर्षों का विचलन देखा जाता है।

- उन्नत अनुप्रयोग: उनकी परिशुद्धता अगली पीढ़ी के जीपीएस सिस्टम, गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाने और जलवायु निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है।

- अति-उच्च तुल्यकालन: ऑप्टिकल घड़ियां 18 दशमलव स्थानों तक की सटीकता के साथ महाद्वीपीय तुल्यकालन की अनुमति देती हैं, जो वैश्विक समय समन्वय के लिए महत्वपूर्ण है।

- शोर प्रतिरोधकता: वे पर्यावरणीय शोर और बाहरी गड़बड़ी के प्रति अधिक प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं, जिससे दीर्घकालिक विश्वसनीयता बढ़ जाती है।

निष्कर्षतः, ऑप्टिकल परमाणु घड़ियों में प्रगति समय-निर्धारण प्रौद्योगिकी में एक बड़ी छलांग का प्रतीक है, जो अद्वितीय सटीकता और परिशुद्धता का वादा करती है, जो सेकंड के बारे में हमारी समझ को पुनः परिभाषित करेगी।

लघु प्लाज्मा लूप

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) के खगोलविदों और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन ने सूर्य के वायुमंडल में लघु प्लाज्मा लूपों के अस्तित्व का खुलासा किया है। इन दुर्लभ संरचनाओं को उन्नत उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीकों का उपयोग करके कैप्चर किया गया है।

चाबी छीनना

- लघु प्लाज्मा लूप लगभग 3,000-4,000 किलोमीटर लंबे और 100 किलोमीटर से कम चौड़े होते हैं ।

- ये लूप अल्पकालिक हैं और अब तक छिपे हुए हैं, जिससे सौर गतिविधि के बारे में नई जानकारी मिलती है।

- इनमें इस बात के महत्वपूर्ण सुराग हैं कि सूर्य किस प्रकार चुंबकीय ऊर्जा को संग्रहीत और मुक्त करता है ।

- ये संरचनाएं कोरोनल लूप्स के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती हैं , जो सौर कोरोना में गर्म प्लाज्मा की बड़ी चाप जैसी संरचनाएं हैं।

अतिरिक्त विवरण

- कोरोनल लूप्स: ये सूर्य की बाहरी परत में गर्म प्लाज़्मा की शानदार चाप जैसी संरचनाएँ हैं, जो दस लाख डिग्री से भी ज़्यादा तापमान पर चमकती हैं। लघु लूप्स की गतिशीलता को समझने से इन बड़ी संरचनाओं के व्यवहार को समझने में मदद मिल सकती है।

- लघु लूपों का अध्ययन चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वे प्रायः सूर्य के वायुमंडल की निचली परतों में छिपे होते हैं, जिससे पिछली दूरबीनों से उनका पता लगाना कठिन हो जाता है।

- ये निष्कर्ष सौर भौतिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाते हैं, तथा सौर वायुमंडल में ऊर्जा के भण्डारण और उत्सर्जन के बारे में एक नया परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हैं।

निष्कर्षतः, लघु प्लाज्मा लूपों की खोज से न केवल सौर गतिशीलता के बारे में हमारा ज्ञान समृद्ध होगा, बल्कि सूर्य के वायुमंडल में ऊर्जा हस्तांतरण की क्रियाविधि पर अनुसंधान के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे।

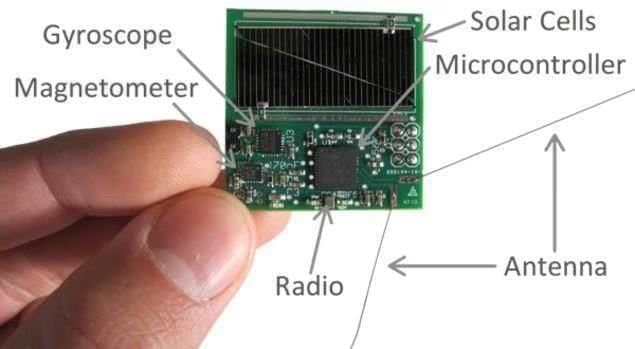

रमन अनुसंधान संस्थान में मैग्नेटोमीटर नवाचार

चर्चा में क्यों?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत संचालित रमन अनुसंधान संस्थान (आरआरआई) के शोधकर्ताओं ने चुंबकत्वमापी के लिए रमन-चालित स्पिन नॉइज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी (आरडीएसएनएस) नामक एक अभूतपूर्व विधि विकसित की है। इस अभिनव पद्धति का उद्देश्य चुंबकीय क्षेत्र मापन में मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना है।

चाबी छीनना

- मैग्नेटोमीटर एक निष्क्रिय उपकरण है जिसका उपयोग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है।

- ऑप्टिकली पंप्ड एटॉमिक मैग्नेटोमीटर (ओपीएएम) और स्पिन एक्सचेंज रिलैक्सेशन फ्री (एसईआरएफ) मैग्नेटोमीटर दो प्रमुख तकनीकें हैं, लेकिन इनके लिए जटिल चुंबकीय परिरक्षण की आवश्यकता होती है।

- आरडीएसएनएस रुबिडियम परमाणुओं में सूक्ष्म क्वांटम उतार-चढ़ाव का पता लगाने के लिए लेजर प्रकाश का उपयोग करता है, जिसे स्पिन शोर के रूप में जाना जाता है।

- यह तकनीक संवेदनशीलता को बनाए रखते हुए गतिशील रेंज को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है, जिससे यह विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हो जाती है।

अतिरिक्त विवरण

- मैग्नेटोमीटर: एक उपकरण जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन को मापता है; भौतिकी, चिकित्सा इमेजिंग और नेविगेशन में अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक।

- रमन-चालित स्पिन शोर स्पेक्ट्रोस्कोपी (आरडीएसएनएस): एक विधि जो रुबिडियम परमाणुओं की क्वांटम कंपन को सुनती है, जिससे परमाणुओं को बिना छेड़े सटीक चुंबकीय क्षेत्र मापन संभव हो पाता है।

- आरडीएसएनएस पद्धति से तीव्र, पोर्टेबल और अधिक सटीक चुंबकीय क्षेत्र मापन तकनीक विकसित हो सकती है, जो शोर भरे वातावरण में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकती है।

- यह उन्नति वैज्ञानिक, औद्योगिक और अन्वेषणात्मक क्षेत्रों में क्षेत्र-परिनियोजन योग्य अनुप्रयोगों के लिए आशाजनक है।

आरडीएसएनएस का विकास मैग्नेटोमेट्री के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है, जो बेहतर सटीकता और दक्षता के साथ चुंबकीय क्षेत्रों को मापने में अनुसंधान और व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए नए अवसर प्रस्तुत करता है।

वेरा सी रुबिन वेधशाला

चर्चा में क्यों?

चिली स्थित वेरा सी रुबिन वेधशाला ने हाल ही में अपनी पहली आश्चर्यजनक तस्वीरें जारी की हैं, जो इसके 3,200 मेगापिक्सेल डिजिटल कैमरे की क्षमताओं को उजागर करती हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा कैमरा है।

चाबी छीनना

- चिली के एंडीज में सेरो पचोन के शीर्ष पर 8,684 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।

- इसका नाम खगोलशास्त्री वेरा सी रुबिन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1970 के दशक में डार्क मैटर को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

- अमेरिकी ऊर्जा विभाग (डीओई) और राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन (एनएसएफ) के साथ सहयोग करता है।

- यह एक दशक तक लगातार दक्षिणी गोलार्ध के आकाश को स्कैन करेगा तथा प्रति रात्रि 20 टेराबाइट डेटा एकत्रित करेगा।

अतिरिक्त विवरण

- सिमोनी सर्वेक्षण दूरबीन:वेधशाला का केंद्रबिंदु, जो अपनी उल्लेखनीय क्षमताओं के लिए जाना जाता है:

- विस्तृत क्षेत्र दृश्य: अन्य दूरबीनों के विपरीत, सिमोनी सर्वेक्षण दूरबीन कहीं अधिक व्यापक दृश्य प्रस्तुत करती है, जो एक तिनके के आकार से कहीं अधिक देखने जैसा है।

- सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा: इस दूरबीन में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगा है, जिसका आकार एक छोटी कार के बराबर है और इसका वजन 2,800 किलोग्राम है, तथा इसका रिजोल्यूशन 3,200 मेगापिक्सेल है।

- तीव्र गति: यह विश्व स्तर पर सबसे तेज गति से घूमने वाला दूरबीन है, जो अपने अभिनव तीन-दर्पण डिजाइन और तेल-फिल्म माउंट के कारण सिर्फ पांच सेकंड में एक नए लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम है।

- डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण है , जो ब्रह्मांड का क्रमशः 27% और 68% हिस्सा हैं।

वेरा सी रुबिन वेधशाला खगोलीय अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो ब्रह्मांड में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान करने और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने का वादा करती है।

जापान के टोकारा द्वीप समूह में 1000 भूकंपों से हड़कंप

चर्चा में क्यों?

जापान में भूकंपीय गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, टोकारा द्वीप समूह के पास दो हफ़्तों की अवधि में 1,000 से ज़्यादा भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं। यह वृद्धि क्षेत्र में बढ़ती भूवैज्ञानिक अस्थिरता का संकेत है।

चाबी छीनना

- जापान की भौगोलिक स्थिति उसे भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है।

- टोकारा द्वीप समूह ज्वालामुखी द्वीपसमूह का हिस्सा है जो क्षेत्रीय तनाव के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

अतिरिक्त विवरण

- टेक्टोनिक प्लेट अभिसरण: जापान चार प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों के मिलन बिंदु पर स्थित है: प्रशांत, फिलीपीन सागर, यूरेशियन और उत्तरी अमेरिकी प्लेटें, जो लगातार टकराती और स्थानांतरित होती रहती हैं, जिसके कारण अक्सर भूकंपीय घटनाएं होती रहती हैं।

- सबडक्शन जोन: महासागरीय प्लेटें, अर्थात् प्रशांत और फिलीपीन सागर प्लेटें, महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे धकेल दी जा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक भूवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न हो रहा है, जो भूकंप के रूप में सामने आ रहा है।

- प्रशांत अग्नि वलय: जापान इस सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र के भीतर स्थित है जो प्रशांत महासागर को घेरे हुए है और विश्व के लगभग 90% भूकंपों के लिए जिम्मेदार है।

- ज्वालामुखी और भ्रंश रेखा घनत्व: यह देश विश्व के लगभग 10% सक्रिय ज्वालामुखियों और असंख्य भ्रंश रेखाओं का घर है, जिससे भूकंपीय गतिविधि के प्रति इसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

दक्षिणी जापान में रयूकू द्वीपसमूह का हिस्सा, टोकारा द्वीप समूह, 12 द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से 7 पर लोग रहते हैं, जिनमें नाकानोशिमा, तकराजिमा और कोडकाराजीमा शामिल हैं। पूर्वी चीन सागर में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, खासकर चीन और ताइवान के बीच, के कारण ये द्वीप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। हाल की रक्षा नीतियों ने इस क्षेत्र में बेहतर निगरानी के लिए टोकारा और नानसेई द्वीपों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

ऐतिहासिक संदर्भ में, जापान को भूकंपों से जुड़ी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें 2007 की एक उल्लेखनीय घटना भी शामिल है जिसके परिणामस्वरूप दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र से बड़े पैमाने पर रेडियोधर्मी जल रिसाव हुआ था। इस घटना ने देश के भूकंपीय जोखिमों और सुरक्षा एवं ऊर्जा सुरक्षा पर उनके प्रभावों को उजागर किया।

हेल्गोलैंड: क्वांटम सिद्धांत का जन्मस्थान

चर्चा में क्यों?

उत्तरी सागर की जर्मन खाड़ी में स्थित एक छोटा सा द्वीप, हेल्गोलैंड, भौतिकविदों द्वारा क्वांटम यांत्रिकी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहीं पर वर्नर हाइज़ेनबर्ग ने ऐसे क्रांतिकारी विचार विकसित किए जिन्होंने आधुनिक भौतिकी को आकार दिया।

चाबी छीनना

- हेल्गोलैंड एक छोटा द्वीप है जिसकी विशेषता लाल बलुआ पत्थर की चट्टानें हैं।

- यह ऐतिहासिक रूप से एक नौसैनिक किला था और अब क्वांटम सिद्धांत का केंद्र है।

अतिरिक्त विवरण

- वर्नर हाइज़ेनबर्ग: जून 1925 में, गौटिंगेन में परागज ज्वर से पीड़ित होने के कारण, हाइज़ेनबर्ग हेल्गोलैंड चले गए। वहाँ, उन्होंने अपना ध्यान परमाणु के नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों के शास्त्रीय मॉडल से हटाकर, पूरी तरह से प्रायोगिक आँकड़ों, विशेष रूप से परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित प्रकाश की आवृत्तियों और तीव्रता पर आधारित एक नए दृष्टिकोण पर केंद्रित किया।

- इस डेटा को व्यवस्थित करने के लिए, हाइज़ेनबर्ग ने मैट्रिसेस नामक ग्रिड बनाए। इन मैट्रिसेस का गुणन महत्वपूर्ण था; गुणन का क्रम महत्वपूर्ण था, जिससे यह बोध हुआ कि स्थिति को संवेग से गुणा करने पर, स्थिति को संवेग से गुणा करने पर, स्थिति को संवेग से गुणा करने पर, समान नहीं होता। इस अंतर्दृष्टि के परिणामस्वरूप ऐसे समीकरण प्राप्त हुए जो हाइड्रोजन परमाणुओं के स्पेक्ट्रम का सटीक वर्णन करते थे।

इन विकासों के माध्यम से, हाइजेनबर्ग ने मैट्रिक्स यांत्रिकी के रूप में ज्ञात आधारशिला रखी, जो क्वांटम यांत्रिकी का पहला पूर्ण संस्करण था।

पृथ्वी पर ऊष्मा के कारण प्रोटोकोशिकाओं का निर्माण कैसे हुआ?

चर्चा में क्यों?

नेचर फ़िज़िक्स में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि गर्म ज्वालामुखीय चट्टान की सतहों ने जलीय दरारों में कार्बनिक अणुओं के संकेंद्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी, जिससे संभवतः जीवन-जैसी रसायन क्रियाएँ उत्पन्न हुईं। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि जीवन के आगमन से पहले बिना झिल्लियों के प्रोटोसेल कैसे बने होंगे।

चाबी छीनना

- प्रोटोसेल्स आदिम, कोशिका-जैसी संरचनाएं हैं जो जैविक कोशिकाओं के प्रारंभिक अग्रदूतों का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं।

- जटिल कोशिकीय घटकों के अभाव के बावजूद उन्होंने प्रारंभिक रासायनिक अंतःक्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराया।

प्रोटोसेल्स क्या हैं?

- अवलोकन: प्रोटोसेल्स को जीवन के प्रारंभिक रूप माना जाता है, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सुगम बनाने वाले बुलबुलों के रूप में कार्य करते थे।

- जटिलता का अभाव: इन संरचनाओं में कोशिकांग या डीएनए नहीं थे, लेकिन वे आरएनए और अमीनो एसिड जैसे आवश्यक अणुओं को बनाए रख सकते थे।

- झिल्ली की भूमिका: वे अक्सर सरल झिल्लियों का निर्माण करते हैं, जिससे अणु सीमित रह सकते हैं और अधिक कुशलता से परस्पर क्रिया कर सकते हैं, जिससे प्रोटीन संश्लेषण जैसी प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा मिलता है।

- महत्व: प्रोटोसेल्स यह दर्शाते हैं कि कैसे बुनियादी रसायन विज्ञान जीव विज्ञान में विकसित हो सकता है, तथा निर्जीव और सजीव प्रणालियों के बीच एक सेतु का काम कर सकता है।

प्रोटोकोशिकाओं के निर्माण का इतिहास

- पृथ्वी की प्रारंभिक परिस्थितियाँ: 3.5 अरब वर्ष से भी अधिक पहले , पृथ्वी की सतह पर गर्म पानी के कुंड और ज्वालामुखीय दरारें थीं, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं, जैसे बिजली गिरने, से उत्पन्न कार्बनिक अणुओं से समृद्ध थीं।

- कम्पार्टमेंटलाइजेशन: जीवन की ओर पहला कदम उपयोगी अणुओं को सांद्रित करना, उन्हें प्रतिक्रिया करने देना और बुलबुलानुमा प्रोटोसेल्स का उद्भव करना था।

- पुराने सिद्धांत: 1920 के दशक में, वैज्ञानिक ओपेरिन और हाल्डेन ने यह सिद्धांत दिया था कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी के प्रारंभिक महासागरों में स्वतःस्फूर्त रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से एक "आदिम सूप" में हुई थी।

- आधुनिक अंतर्दृष्टि: हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि ज्वालामुखीय चट्टान की दरारें और हाइड्रोथर्मल वेंट ने तापमान प्रवणता और जल प्रवाह का निर्माण किया, जिससे प्रोटोसेल निर्माण में मदद मिली, जिससे जटिल झिल्लियों की आवश्यकता समाप्त हो गई।

2025 के अध्ययन में प्रमुख निष्कर्ष

- प्रयोगशाला सेटअप: वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान दरारों का अनुकरण करने के लिए एक 170 माइक्रोमीटर कक्ष का निर्माण किया, जिसका ऊपरी भाग गर्म (40°C) और निचला भाग ठंडा (27°C) था।

- डीएनए परीक्षण: उन्होंने डीएनए और एक प्रोटीन संश्लेषण किट (PURExpress) का इस्तेमाल किया। प्रोटीन संश्लेषण, जो हरे फ्लोरोसेंट प्रोटीन (GFP) के उत्पादन द्वारा प्रदर्शित किया गया, पूरी तरह से गर्म-ठंडे कक्ष में हुआ।

- अणु संग्रहण: डीएनए, मैग्नीशियम और फॉस्फेट आयन जैसे प्रमुख अवयवों को नीचे की ओर महत्वपूर्ण रूप से संकेन्द्रित पाया गया - जो कि ऊपर की तुलना में 70 गुना अधिक था।

- कोशिका जैसा व्यवहार: यह प्रणाली महत्वपूर्ण अणुओं को बनाए रखती है, जबकि अपशिष्ट को बाहर निकलने देती है, जो वास्तविक कोशिकाओं की चयनात्मकता का अनुकरण करता है।

- बड़ा निहितार्थ: यह शोध इस परिकल्पना का समर्थन करता है कि जीवन केवल ऊष्मा, प्रवाह और बुनियादी रसायनों का उपयोग करके सरल प्राकृतिक वातावरण में उभर सकता है - पूरी तरह कार्यात्मक कोशिकाओं के विकास से बहुत पहले।

बहुत विशाल तारे

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

एक हालिया अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 'अत्यंत विशाल तारे' या 'अत्यंत चमकीले तारे' अपने पूरे जीवनचक्र में पहले से ज्ञात स्तरों की तुलना में काफी अधिक मात्रा में पदार्थ उत्सर्जित कर रहे हैं।

चाबी छीनना

- बहुत विशाल तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 100 गुना अधिक होता है।

- वे अपने परमाणु ईंधन का तीव्र गति से उपभोग करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनका औसत जीवनकाल केवल कुछ मिलियन वर्ष का होता है।

- अपने परमाणु ईंधन के समाप्त हो जाने पर ये तारे ढहकर ब्लैक होल का निर्माण करते हैं।

अतिरिक्त विवरण

- तारकीय पवन: ये तारे एक शक्तिशाली तारकीय पवन उत्पन्न करते हैं जो उनकी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंकने में सक्षम होती है।

- परिवेश पर प्रभाव: अपने संक्षिप्त अस्तित्व के बावजूद, बहुत बड़े तारे अपने पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, तथा कार्बन और ऑक्सीजन जैसे आवश्यक जीवन घटकों सहित नव निर्मित तत्वों को आसपास के अंतरिक्ष में धकेलते हैं।

- इन तारों को प्रायः ब्लैक होल के पूर्ववर्ती के रूप में देखा जाता है और ये ब्लैक होल बाइनरी बना सकते हैं, जो एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी पर पता लगाने योग्य गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न करते हैं।

संक्षेप में, यद्यपि बहुत बड़े तारों का जीवनकाल छोटा होता है, लेकिन ब्रह्मांड पर उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है, जो तारा निर्माण और ब्रह्मांड में महत्वपूर्ण तत्वों के वितरण को प्रभावित करता है।

हैम रेडियो और इसका महत्व

चर्चा में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से हैम रेडियो के माध्यम से देश भर के छात्रों के साथ बातचीत की और आधुनिक संचार में शौकिया रेडियो के महत्व पर प्रकाश डाला।

चाबी छीनना

- हैम रेडियो एक लाइसेंस प्राप्त रेडियो सेवा है जो संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है।

- यह शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है तथा आपातकालीन संचार के लिए महत्वपूर्ण है।

- भारत में, 12 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से लाइसेंस लेकर हैम रेडियो संचालित कर सकता है।

अतिरिक्त विवरण

- शौकिया रेडियो: इसे हैम रेडियो भी कहा जाता है, यह लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों को ट्रांसीवर और एंटीना का उपयोग करके स्थानीय, वैश्विक और यहां तक कि अंतरिक्ष में भी संचार करने की अनुमति देता है।

- विश्वसनीयता: प्रौद्योगिकी में प्रगति के बावजूद, हैम रेडियो संचार के सबसे भरोसेमंद तरीकों में से एक बना हुआ है, खासकर आपात स्थिति के दौरान।

- ऐतिहासिक रूप से, हैम रेडियो ने संकट के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि 2001 में भुज भूकंप, 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी और 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़।

निष्कर्षतः, हैम रेडियो न केवल आपात स्थितियों के दौरान संचार के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में कार्य करता है, बल्कि शैक्षिक बातचीत को भी बढ़ावा देता है, जैसा कि शुभांशु शुक्ला द्वारा अंतरिक्ष से छात्रों तक हाल ही में किए गए संपर्क कार्यक्रम में देखा गया।

प्लास्टिक कचरे में अंतःस्रावी विघटनकारी तत्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मानव शरीर में माइक्रोप्लास्टिक और अंतःस्रावी-विघटनकारी रसायनों (ईडीसी) की घुसपैठ को लेकर चिंताएँ उभरी हैं। ये पदार्थ स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं, जैसे प्रजनन, कैंसर की संभावना, चयापचय और बाल विकास, को प्रभावित करते हुए, गंभीर जोखिम पैदा करते हैं।

चाबी छीनना

- ईडीसी शरीर की हार्मोन प्रणाली में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे कई शारीरिक प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं।

- यह संक्रमण दूषित भोजन, प्रदूषित वायु तथा कुछ प्लास्टिक के सीधे संपर्क के माध्यम से हो सकता है।

- दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों में प्रजनन संबंधी समस्याएं, हार्मोनल असंतुलन और कैंसर का खतरा बढ़ना शामिल है।

अतिरिक्त विवरण

- अंतःस्रावी-विघटनकारी रसायन: ये पदार्थ एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे प्राकृतिक हार्मोनों की नकल करके या उन्हें अवरुद्ध करके हार्मोनल कार्यों को बाधित करते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं।

- स्रोत: ईडीसी के सामान्य स्रोतों में बिस्फेनॉल ए युक्त प्लास्टिक की बोतलें, खिलौने, थैलेट्स युक्त सौंदर्य प्रसाधन, पेर- और पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थों वाले खाद्य रैपर और कीटनाशक शामिल हैं।

- स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव: ईडीसी शुक्राणु की गुणवत्ता में कमी, अनियमित मासिक धर्म चक्र और गर्भपात के बढ़ते जोखिम से जुड़े हैं। ये समय से पहले यौवन, थायरॉइड की गड़बड़ी और हार्मोनल असंतुलन को भी बढ़ावा देते हैं।

- कैंसर का खतरा: कई ईडीसी को संभावित कैंसरकारी तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वे स्तन, गर्भाशय, प्रोस्टेट और अंडकोष के कैंसर से जुड़े हैं।

- चयापचय प्रभाव: ये रसायन इंसुलिन के कार्य को बाधित करते हैं, जिससे मोटापा और टाइप 2 मधुमेह होता है, तथा यकृत और हृदय रोगों से भी इनका संबंध होता है।

- तंत्रिका विज्ञान पर प्रभाव: ई.डी.सी. के प्रारंभिक संपर्क को बच्चों में विकास संबंधी समस्याओं से जोड़ा गया है, जिसमें ए.डी.एच.डी. और कम आई.क्यू. शामिल है।

- पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रभाव: ई.डी.सी. जीन अभिव्यक्ति को परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे प्रत्यक्ष संपर्क के बिना भी भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर संभावित रूप से प्रभाव पड़ सकता है।

निष्कर्षतः, हमारे पर्यावरण में अंतःस्रावी विघटनकारी तत्वों की व्यापक उपस्थिति, विशेष रूप से प्लास्टिक अपशिष्ट, एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती प्रस्तुत करती है, जिस पर तत्काल ध्यान देने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

भारतीय वैज्ञानिकों ने उच्च प्रदर्शन वाली सुपरकैपेसिटर सामग्री बनाई

चर्चा में क्यों?

बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सहयोग से एक उन्नत सामग्री विकसित की है जो सुपरकैपेसिटर के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है।

चाबी छीनना

- नई सामग्री सुपरकैपेसिटर की दक्षता और प्रदर्शन में सुधार करती है।

- आधार सामग्री के रूप में पर्यावरण अनुकूल और गैर विषैले सिल्वर नियोबेट का उपयोग किया जाता है।

- लैंथेनम डोपिंग विद्युत प्रदर्शन को बढ़ाता है।

अतिरिक्त विवरण

- सुपरकैपेसिटर क्या हैं? सुपरकैपेसिटर तेजी से चार्ज होने वाले ऊर्जा उपकरण हैं जो पारंपरिक बैटरियों की तुलना में बहुत तेजी से ऊर्जा संग्रहित और मुक्त करते हैं, जिससे वे फोन, इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर प्रणालियों में अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बन जाते हैं।

- भंडारण में समझौता: हालाँकि सुपरकैपेसिटर तेज़ी से चार्ज होते हैं, लेकिन वे आमतौर पर पारंपरिक बैटरियों की तुलना में कम ऊर्जा धारण करते हैं। शोधकर्ताओं का लक्ष्य उनकी त्वरित चार्जिंग क्षमता को खोए बिना उनकी ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना है।

- नई सामग्री के बारे में:नई सामग्री, लैंथेनम-डोप्ड सिल्वर नियोबेट, उल्लेखनीय विशेषताएं दर्शाती है:

- बार-बार उपयोग के बाद भी इसकी क्षमता 118% बनी रही , जो समय के साथ सुधार का संकेत है।

- इसने 100% ऊर्जा दक्षता प्रदर्शित की , तथा चार्ज या डिस्चार्ज के दौरान कोई ऊर्जा बर्बाद नहीं की।

- इससे पिछली सामग्रियों की तुलना में अधिक तीव्र एवं स्थिर ऊर्जा वितरण हुआ।

- वास्तविक परीक्षण से पता चला कि यह एलसीडी स्क्रीन को भी शक्ति प्रदान कर सकता है, जिससे इसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों की पुष्टि होती है।

- इसके अतिरिक्त, यह सीसा रहित और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है।

- भविष्य की संभावनाओं में इस पद्धति का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर प्रौद्योगिकी में किया जाना शामिल है।

कुल मिलाकर, अनुसंधान टीम द्वारा की गई प्रगति सुपरकैपेसिटर प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है, जिसके भविष्य के ऊर्जा भंडारण समाधानों के लिए आशाजनक परिणाम होंगे।

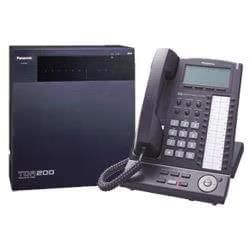

आधुनिक संचार में इलेक्ट्रॉनिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज (EPABX)

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

अधिकांश आधुनिक कार्यालय परिवेशों में, आंतरिक और बाह्य संचार को ईपीएबीएक्स - इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज नामक प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है।

चाबी छीनना

- कार्यालयों में फोन कॉल के कुशल प्रबंधन के लिए EPABX आवश्यक है।

- यह इंटरकॉम संचार और बाहरी टेलीफोन पहुंच दोनों को सुविधाजनक बनाता है।

- आधुनिक प्रणालियाँ वॉयसमेल और कॉल रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाओं के साथ उत्पादकता बढ़ाती हैं।

अतिरिक्त विवरण

- ईपीएबीएक्स क्या है: यह एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग कार्यालयों द्वारा आंतरिक और बाह्य फोन कॉलों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए किया जाता है।

- आंतरिक और बाह्य संचार: ईपीएबीएक्स संगठन के भीतर इंटरकॉम संचार को सक्षम बनाता है और एकीकृत नेटवर्क के माध्यम से बाहरी टेलीफोन लाइनों तक पहुंच प्रदान करता है।

- कॉल हैंडलिंग विशेषताएं: EPABX कॉल को रूट, ट्रांसफर, फॉरवर्ड या होल्ड कर सकता है, जिससे कई फोन लाइनों की आवश्यकता कम हो जाती है और समग्र संचार में सुधार होता है।

- आधुनिक विशेषताएं: उन्नत EPABX प्रणालियां व्यावसायिक उत्पादकता के लिए ध्वनि मेल, कॉल रिकॉर्डिंग, स्वचालित परिचारक और डिजिटल उपकरण एकीकरण प्रदान करती हैं।

ईपीएबीएक्स कैसे काम करता है?

- कॉल शुरू करना: जब फोन उठाया जाता है, तो एक ऑफ-हुक सिग्नल EPABX को जाता है, जो डायल टोन के साथ प्रतिक्रिया करता है।

- आंतरिक कॉल करना: उपयोगकर्ता एक एक्सटेंशन नंबर (जैसे 104) डायल करते हैं, और EPABX उन्हें अपने आंतरिक स्विचिंग सिस्टम के माध्यम से जोड़ता है।

- बाहरी कॉल करना: बाहरी नंबरों तक पहुंचने के लिए, उपयोगकर्ता एक एक्सेस कोड (आमतौर पर 0) डायल करते हैं, जिसके बाद नंबर होता है; EPABX पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (PSTN) के माध्यम से कनेक्ट होता है।

- आने वाली कॉलों को संभालना: बाहर से आने वाली कॉलों को रिसेप्शनिस्ट या नए सेटअपों में स्वचालित प्रणाली (आईवीआर) का उपयोग करके सही एक्सटेंशन पर भेजा जाता है।

- स्विचिंग लॉजिक: ईपीएबीएक्स प्रणाली रेलवे यार्ड की तरह काम करती है, जो कॉल करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच सिग्नल को सही मार्ग पर निर्देशित करती है।

EPABX प्रौद्योगिकी में प्रगति

- प्रारंभिक प्रणालियाँ: पुरानी EPABX प्रणालियों में कॉल रूटिंग के लिए क्रॉसबार जैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच का उपयोग किया जाता था।

- डिजिटल संक्रमण: 1980 के दशक से, प्रणालियों ने ध्वनि संकेतों को कम लाइनों पर डिजिटलीकृत करने और साझा करने के लिए पल्स कोड मॉड्यूलेशन (पीसीएम) और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (टीडीएम) को अपनाया।

- वीओआईपी प्रौद्योगिकी: आधुनिक ईपीएबीएक्स इंटरनेट पर कॉल संचारित करने के लिए वॉयस ओवर आईपी (वीओआईपी) का उपयोग करता है, जो आईपी पते का उपयोग करके ईमेल रूटिंग के समान है।

भारत ऊर्जा स्टैक क्या है?

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने भारत ऊर्जा स्टैक (आईईएस) को डिजाइन करने के लिए जिम्मेदार एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है, जो एक नया डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (डीपीआई) है जिसका उद्देश्य भारत में ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाना है।

चाबी छीनना

- आईईएस का उद्देश्य भारत के संपूर्ण ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एकीकृत, सुरक्षित और अंतर-संचालनीय डिजिटल आधार तैयार करना है।

- इसमें ऊर्जा उत्पादक, ग्रिड ऑपरेटर, वितरण कंपनियां (डिस्कॉम), उपभोक्ता, नियामक और बाजार जैसे हितधारक शामिल हैं।

- टास्क फोर्स में 17 सदस्य हैं, जिनमें नंदन नीलेकणी मुख्य संरक्षक और आर.एस. शर्मा अध्यक्ष हैं, तथा आर.ई.सी. लिमिटेड नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है।

- 12 महीने के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) के तहत दिल्ली , गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यूटिलिटी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (यूआईपी) सहित प्रमुख घटकों का परीक्षण किया जाएगा ।

- इस पहल से भारत को शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी तथा ऊर्जा व्यापार में उपभोक्ता भागीदारी बढ़ेगी।

अतिरिक्त विवरण

- मापनीयता और एकीकरण: आईईएस भारत के ऊर्जा डिजिटलीकरण लक्ष्यों के साथ संरेखित स्मार्ट मीटर, वास्तविक समय विश्लेषण और बैटरी भंडारण प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियों के एकीकरण का समर्थन करता है।

- विशिष्ट आईडी: यह उपभोक्ताओं, परिसंपत्तियों और ऊर्जा लेनदेन के लिए डिजिटल पहचान प्रदान करता है, जिससे निर्बाध ट्रैकिंग और सत्यापन संभव होता है।

- वास्तविक समय डेटा साझाकरण: इस प्लेटफॉर्म में सहमति-आधारित और मानकीकृत डेटा विनिमय तंत्र शामिल हैं जो हितधारकों के बीच दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करते हैं।

- ओपन एपीआई: आईईएस तीसरे पक्ष के समाधानों के एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है, तथा ऊर्जा फिनटेक पारिस्थितिकी प्रणालियों के भीतर नवाचार को बढ़ावा देता है।

- अंतर-संचालनीयता: यह विभिन्न राज्य उपयोगिताओं और नियामकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खंडित डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच संचार की अनुमति देता है, जिससे समग्र कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।

- पीयर-टू-पीयर एनर्जी ट्रेडिंग: यह सुविधा प्रोस्यूमर्स (उत्पादक + उपभोक्ता) को डिजिटल मार्केटप्लेस का उपयोग करके ऊर्जा खरीदने, बेचने या संग्रहीत करने की शक्ति प्रदान करती है।

- कार्बन ऑफसेट ट्रैकिंग: पारदर्शी और सत्यापन योग्य उत्सर्जन कटौती लेखांकन के माध्यम से पर्यावरण अनुपालन का समर्थन करता है।

- विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रबंधन: छोटे पैमाने के उत्पादकों और समुदायों को स्मार्ट अनुबंधों और आभासी बिजली संयंत्रों के माध्यम से ऊर्जा बाजारों में शामिल होने में सक्षम बनाता है।

भारत ऊर्जा स्टैक भारत के ऊर्जा परिदृश्य को आधुनिक बनाने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण को सुगम बनाने तथा ऊर्जा बाजार में उपभोक्ता भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यूपीएससी 2016

निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की योजना 'उदय' का उद्देश्य है?

- (क) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में स्टार्ट-अप उद्यमियों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना

- (ख) 2018 तक देशों के प्रत्येक घर में बिजली उपलब्ध कराना

- (ग) कुछ समय के लिए कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को प्राकृतिक गैस, परमाणु, सौर, पवन और ज्वारीय बिजली संयंत्रों से प्रतिस्थापित करना

- (घ) विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय बदलाव और पुनरुद्धार के लिए प्रावधान करना

अल्टरमैग्नेट्स अध्ययन में सफलता

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

एस.एन. बोस राष्ट्रीय आधारभूत विज्ञान केन्द्र (एस.एन.बी.एन.सी.बी.एस.) के शोधकर्ताओं ने क्रोमियम एंटीमोनाइड (सी.आर.एस.बी.) में नवीन परिवहन व्यवहार के संबंध में एक महत्वपूर्ण खोज की है। यह चुंबकीय पदार्थों के आशाजनक वर्ग का एक नव-पहचाना गया सदस्य है, जिसे अल्टरमैग्नेट के रूप में जाना जाता है।

चाबी छीनना

- अल्टरमैग्नेट्स में फेर्रोमैग्नेट्स और एंटीफेर्रोमैग्नेट्स दोनों की विशेषताएं सम्मिलित होती हैं।

- वे बाह्य धातुओं को आकर्षित किये बिना अद्वितीय आंतरिक चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।

- स्पिनट्रॉनिक्स के लिए आदर्श, जो तीव्र और ऊर्जा-कुशल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सक्षम बनाता है।

अतिरिक्त विवरण

- परिभाषा: अल्टरमैग्नेट चुंबकीय पदार्थों का एक नया वर्ग है जो फेरोमैग्नेट (जो बाह्य चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं) और एंटीफेरोमैग्नेट (जो नहीं करते) के गुणों को मिलाते हैं।

- विशिष्ट विशेषता: नियमित चुम्बकों के विपरीत, ये धातुओं को आकर्षित नहीं करते, बल्कि सक्रिय आंतरिक चुम्बकीय व्यवहार बनाए रखते हैं, जिससे ये उन्नत प्रौद्योगिकियों में मूल्यवान बन जाते हैं।

- स्पिनट्रॉनिक्स में उपयोग: ये सामग्रियां बेहतर उपकरण दक्षता के लिए इलेक्ट्रॉन स्पिन का लाभ उठाती हैं।

- कोई चुंबकीय हस्तक्षेप नहीं: वे बाहरी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं, जिससे आस-पास के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

- ऊर्जा कुशल: उनकी संरचना गर्मी और ऊर्जा की हानि को कम करती है, जो आधुनिक, कम-शक्ति वाले गैजेट के लिए उपयुक्त है।

- वैज्ञानिक दुर्लभता: बहुत कम ज्ञात अल्टरमैग्नेट्स के साथ, प्रत्येक खोज पदार्थ विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखती है।

- संभावित अनुप्रयोग: अल्टरमैग्नेट्स छोटे मेमोरी चिप्स और तेज प्रोसेसर विकसित करने में सहायता कर सकते हैं, यहां तक कि संभवतः क्वांटम कंप्यूटिंग का भी समर्थन कर सकते हैं।

- आंतरिक क्रिया: इन्हें "शांत चुम्बकों" के समान माना जाता है, जो चुम्बकीय शोर उत्पन्न किए बिना आंतरिक रूप से कार्य करते हैं।

हाल की खोज - क्रोमियम एंटीमोनाइड (CrSb)

- भारतीय सफलता: भारतीय वैज्ञानिकों ने CrSb को एक नए वैकल्पिक चुंबक के रूप में पहचाना है, जो दुर्लभ दिशा-निर्भर चालन गुण प्रदर्शित करता है।

- दिशात्मक व्यवहार: जब धारा इसकी परतों के साथ प्रवाहित होती है तो CrSb n-प्रकार का चालन और उनके आर-पार p-प्रकार का चालन प्रदर्शित करता है।

- अपनी तरह का पहला: यह विभिन्न दिशाओं में दोहरी चालन व्यवहार प्रदर्शित करने वाले वैकल्पिक चुम्बक का पहला उदाहरण है।

- उपकरण सरलीकरण: CrSb की p-प्रकार और n-प्रकार दोनों के रूप में कार्य करने की क्षमता से सर्किट आकार कम हो सकता है और डोपिंग की आवश्यकता समाप्त हो सकती है।

- पर्यावरण अनुकूल सामग्री: गैर विषैले, सामान्य तत्वों से बना, CrSb टिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आदर्श है।

- भविष्य की संभावना: CrSb का उपयोग सौर सेल, बैटरियों और प्रोसेसरों में किया जा सकता है, जिससे दक्षता बढ़ेगी और पर्यावरण अनुकूल भी होगा।

- पर्यावरण-अनुकूल तकनीक: यह सामग्री प्रदर्शन से समझौता किए बिना कम लागत वाले, पर्यावरण-अनुकूल इलेक्ट्रॉनिक्स का समर्थन करती है।

अल्टरमैग्नेट्स, विशेष रूप से क्रोमियम एंटीमोनाइड से संबंधित खोजें, पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए नए रास्ते खोलती हैं, तथा टिकाऊ और कुशल प्रौद्योगिकियों के महत्व को मजबूत करती हैं।

अल्टरमैग्नेट्स

चर्चा में क्यों?

शोधकर्ताओं ने हाल ही में उच्च गुणवत्ता वाले एकल-क्रिस्टलीय अल्टरमैग्नेट, क्रोमियम एंटीमोनाइड (CrSb) में एक दिलचस्प विद्युत और तापीय परिवहन घटना की खोज की है, जो चुंबकीय पदार्थों के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

चाबी छीनना

- अल्टरमैग्नेट्स में फेर्रोमैग्नेट्स और एंटीफेरोमैग्नेट्स दोनों की विशेषताओं को सम्मिलित करने वाले अद्वितीय गुण होते हैं।

- CrSb को इसकी उल्लेखनीय विशेषताओं के कारण भविष्य के इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए एक अग्रणी उम्मीदवार के रूप में पहचाना जाता है।

अतिरिक्त विवरण

- अल्टरमैग्नेट्स की परिभाषा: चुंबकीय पदार्थों का एक नया पहचाना गया वर्ग जो बाह्य रूप से शून्य शुद्ध चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, फिर भी आंतरिक रूप से उपयोगी इलेक्ट्रॉन व्यवहार प्रदर्शित करता है, जो विशेष रूप से स्पिनट्रॉनिक्स के लिए फायदेमंद है ।

- अद्वितीय गुण: अल्टरमैग्नेट दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, जो बिना किसी शुद्ध चुम्बकन के प्रतिलौहचुम्बक के समान होते हैं, तथा स्पिन विभाजन वाले फेरोमैग्नेट के समान होते हैं, जो उनके क्रिस्टल संरचनाओं के भीतर जटिल परमाणु अंतःक्रियाओं के परिणामस्वरूप होता है।

- स्पिन ध्रुवीकरण: यह इलेक्ट्रॉन स्पिनों की एक विशिष्ट दिशा में संरेखित होने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, जो वास्तविक स्थान (भौतिक व्यवस्था) और संवेग स्थान (स्पिनों का वितरण) दोनों में महत्वपूर्ण है।

- शोध से पता चलता है कि अल्टरमैग्नेट स्पिन कैलोरिट्रोनिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं , जो स्पिन और ऊष्मा प्रवाह के बीच संबंधों की जांच करने वाला क्षेत्र है, जो पारंपरिक चुंबकीय सामग्रियों की तुलना में लाभ प्रदान करता है।

- CrSb विशेषताएँ: सबसे उल्लेखनीय वैकल्पिक चुम्बकों में से एक, CrSb धात्विक है, जो कमरे के तापमान से दोगुने से अधिक तापमान पर चुंबकीय क्रम बनाए रखता है और उच्चतम वैकल्पिक चुम्बकीय स्पिन-विभाजन प्रदर्शित करता है।

- CrSb दिशा-निर्भर चालन ध्रुवता प्रदर्शित करने वाला पहला ज्ञात अल्टरमैग्नेट है, जो इसे व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए असाधारण रूप से आशाजनक बनाता है।

- पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तथा गैर विषैले तत्वों से निर्मित, CrSb भविष्य की इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों के लिए पर्यावरण अनुकूल विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है।

निष्कर्षतः, अल्टरमैग्नेट्स, विशेष रूप से CrSb की खोज, इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के क्षेत्र में नए रास्ते खोलती है, तथा सूचना प्रसंस्करण और भंडारण प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने में उनकी क्षमता पर प्रकाश डालती है।

आवश्यक कंपन और MRgFUS प्रक्रिया

चर्चा में क्यों?

आवश्यक कम्पन के उपचार के लिए चुंबकीय अनुनाद-निर्देशित केंद्रित अल्ट्रासाउंड (एमआरजीएफयूएस) के हाल के सफल प्रयोग ने इस तंत्रिका संबंधी विकार के लिए एक आशाजनक गैर-शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप के रूप में ध्यान आकर्षित किया है।

चाबी छीनना

- आवश्यक कंपन एक सामान्य तंत्रिका संबंधी विकार है जो वैश्विक जनसंख्या के लगभग 1% को प्रभावित करता है।

- एमआरजीएफयूएस प्रक्रिया आवश्यक कम्पन से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक गैर-आक्रामक उपचार विकल्प प्रदान करती है।

अतिरिक्त विवरण

- आवश्यक कंपन: यह तंत्रिका संबंधी विकार शरीर के विभिन्न अंगों, जैसे हाथ, सिर और आवाज़ में अनियंत्रित कंपन पैदा करता है। यह मुख्य रूप से 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रभावित करता है, लेकिन किसी भी उम्र में हो सकता है।

- कारण: आवश्यक कंपन का सटीक कारण अभी तक अज्ञात है, लेकिन माना जाता है कि यह अनुमस्तिष्क (सेरिबैलम) के भीतर अनुचित संचार के कारण होता है, जो मांसपेशियों के समन्वय को नियंत्रित करता है। आनुवंशिक कारक भी इसमें भूमिका निभाते हैं, और यदि माता-पिता में से किसी एक को यह विकार है, तो इसके वंशानुगत होने की 50% संभावना होती है।

- उपचार: हालांकि आवश्यक कम्पन का कोई इलाज नहीं है, उपचार के विकल्पों में दवाएं, सहायक उपकरण, बोटुलिनम टॉक्सिन, गहन मस्तिष्क उत्तेजना और केंद्रित अल्ट्रासाउंड शामिल हैं।

- एमआरजीएफयूएस प्रक्रिया: यह गैर-शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप थैलेमस में विशिष्ट मस्तिष्क ऊतक को लक्षित करने और नष्ट करने के लिए एमआरआई-निर्देशित केंद्रित अल्ट्रासाउंड का उपयोग करता है, जिससे अक्सर एक ही उपचार सत्र के भीतर कंपन में उल्लेखनीय कमी आती है।

एमआरजीएफयूएस का आगमन आवश्यक कम्पन के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जो उन रोगियों के लिए आशा प्रदान करता है जिनका दैनिक जीवन इस स्थिति के कारण बाधित हो जाता है।

|

1 videos|326 docs|212 tests

|

FAQs on Science & Technology (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) Part 2: July 2025 UPSC Current Affairs - विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE

| 1. वाईडी वन क्या है? |  |

| 2. एंटीमैटर के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं? |  |

| 3. कोरोनाल मास इजेक्शन क्या है? |  |

| 4. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के 97 वर्ष पूरे होने का क्या महत्व है? |  |

| 5. ऑप्टिकल परमाणु घड़ियाँ क्या होती हैं? |  |