Science and Technology (विज्ञान और प्रौद्योगिकी): February 2025 UPSC Current Affairs | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

| Table of contents |

|

| आइंस्टीन रिंग |

|

| बॉम्बे ब्लड ग्रुप |

|

| एंटीबायोटिक प्रतिरोध |

|

| क्षुद्रग्रह 2024 YR4 |

|

| भारत का परमाणु कार्यक्रम |

|

| इन-विट्रो गैमेटोजेनेसिस (आईवीजी) |

|

आइंस्टीन रिंग

चर्चा में क्यों?

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने आकाशगंगा एनजीसी 6505 के चारों ओर एक दुर्लभ आइंस्टीन वलय की उल्लेखनीय खोज की है, जो पृथ्वी से लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है।

चाबी छीनना

- आइंस्टीन रिंग एक ऐसी घटना है जिसमें किसी खगोलीय पिंड, जैसे कि डार्क मैटर, आकाशगंगा या आकाशगंगा समूह के चारों ओर प्रकाश का एक छल्ला देखा जाता है।

- यह प्रकाशीय भ्रम तब होता है जब पर्यवेक्षक (यूक्लिड दूरबीन), लेंसिंग ऑब्जेक्ट और पृष्ठभूमि आकाशगंगा लगभग पूरी तरह से संरेखित होते हैं।

अतिरिक्त विवरण

- गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग: यह घटना तब होती है जब एक विशाल आकाशीय पिंड, जैसे कि एक आकाशगंगा, एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है जो अपने पीछे अधिक दूर स्थित वस्तु से आने वाले प्रकाश को मोड़ता और बढ़ाता है। प्रकाश के इस झुकाव के परिणामस्वरूप अग्रभूमि वस्तु के चारों ओर एक पूर्ण वलय बनता है, जिसे आइंस्टीन वलय के रूप में जाना जाता है।

- प्रकाश को मोड़ने वाली वस्तु को गुरुत्वाकर्षण लेंस कहा जाता है।

- 1987 में पहली बार पहचाने गए आइंस्टीन वलय अत्यंत दुर्लभ हैं, जो 1% से भी कम आकाशगंगाओं में पाए जाते हैं।

- एनजीसी 6505 के चारों ओर देखा गया आइंस्टीन वलय 4.42 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक अनाम आकाशगंगा से आने वाले प्रकाश से बना है, जो एनजीसी 6505 के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से विकृत हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप एक आकर्षक वलय जैसा आभास होता है।

- "आइंस्टीन रिंग" शब्द अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत से लिया गया है, जिसमें भविष्यवाणी की गई थी कि विशाल वस्तुओं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण प्रकाश मुड़ सकता है और चमक सकता है, जिससे अंतरिक्ष-समय प्रभावी रूप से विकृत हो सकता है।

- आइंस्टीन के छल्ले नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते तथा इन्हें केवल शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीनों के माध्यम से ही देखा जा सकता है।

- वे खगोल भौतिकी में मूल्यवान उपकरण के रूप में काम करते हैं, जो ब्रह्मांड का अध्ययन करने का एक अनूठा तरीका प्रदान करते हैं। वे प्राकृतिक आवर्धक चश्मे के रूप में कार्य करते हैं, जो दूर की आकाशगंगाओं के विवरण को प्रकट करते हैं जो अन्यथा अदृश्य रहते हैं, और डार्क एनर्जी की जांच में सहायता करते हैं, जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार है।

निष्कर्ष रूप में, एनजीसी 6505 के चारों ओर आइंस्टीन रिंग की खोज न केवल आधुनिक दूरबीनों की क्षमताओं को उजागर करती है, बल्कि ब्रह्मांडीय घटनाओं और ब्रह्मांड की संरचना के बारे में हमारी समझ को भी बढ़ाती है।

बॉम्बे ब्लड ग्रुप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, एक 30 वर्षीय महिला से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपलब्धि की सूचना मिली, जिसने भारत में सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट करवाया। इस मरीज का रक्त समूह अत्यंत दुर्लभ 'बॉम्बे' (hh) है, जो दुर्लभ रक्त समूहों से जुड़ी चिकित्सा प्रक्रियाओं की जटिलताओं को उजागर करता है।

चाबी छीनना

- बॉम्बे रक्त समूह, जिसे एचएच के नाम से भी जाना जाता है, की पहचान पहली बार 1952 में मुंबई में वाईएम भेंडे द्वारा की गई थी।

- इस रक्त समूह की पहचान एच एंटीजन की अनुपस्थिति से होती है, जो ए और बी एंटीजन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।

- इस रक्त समूह वाले व्यक्ति केवल अन्य बॉम्बे रक्त समूह दाताओं से ही रक्त प्राप्त कर सकते हैं, जिससे रक्त आधान और अंग प्रत्यारोपण विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

- बॉम्बे रक्त समूह की व्यापकता वैश्विक जनसंख्या का लगभग 0.0004% है।

अतिरिक्त विवरण

- यह दुर्लभ क्यों है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप की दुर्लभता एच एंटीजन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार जीन के उत्परिवर्तन या अनुपस्थिति से उत्पन्न होती है। नतीजतन, इस रक्त प्रकार वाले व्यक्तियों में ए या बी एंटीजन नहीं होते हैं, जिससे वे ओ-नेगेटिव सहित मानक रक्त प्रकारों के साथ असंगत हो जाते हैं।

- बॉम्बे रक्त समूह का प्रचलन भौगोलिक दृष्टि से भिन्न-भिन्न है, विश्व स्तर पर यह चार मिलियन में से एक, यूरोप में दस लाख में से एक, तथा मुंबई में 10,000 में से एक है।

निष्कर्ष में, बॉम्बे ब्लड ग्रुप का अस्तित्व चिकित्सा परिदृश्यों में, विशेष रूप से रक्त आधान और अंग प्रत्यारोपण के संबंध में, अनूठी चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। प्रभावित व्यक्तियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए इस रक्त समूह के बारे में जागरूकता और समझ महत्वपूर्ण है।

एंटीबायोटिक प्रतिरोध

चर्चा में क्यों?

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एंटीबायोटिक दवाओं के बढ़ते उपयोग ने दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के उभरने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2021 में, एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) दुनिया भर में लगभग 1.2 मिलियन मौतों के लिए जिम्मेदार था। भारतीय अस्पतालों की रिपोर्ट इन दवा प्रतिरोधी जीवों के कारण होने वाले संक्रमणों से जुड़ी 13% मृत्यु दर का संकेत देती है।

चाबी छीनना

- एंटीबायोटिक दवाओं के व्यापक उपयोग से दवा प्रतिरोध की दर बढ़ रही है।

- एएमआर एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है, जिसके कारण विश्व भर में लाखों लोगों की मृत्यु होती है।

अतिरिक्त विवरण

- एंटीबायोटिक्स के बारे में: एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयाँ हैं जो मनुष्यों और जानवरों दोनों में बैक्टीरिया के संक्रमण का इलाज करने के लिए बनाई गई हैं। वे या तो बैक्टीरिया को मारकर या फिर उनके विकास और प्रजनन को रोककर काम करते हैं, जबकि मानव कोशिकाओं पर इनका प्रभाव बहुत कम होता है।

- क्रियाविधि: एंटीबायोटिक्स विशिष्ट जीवाणु संरचनाओं या प्रक्रियाओं को लक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, जीवाणु कोशिकाओं में पेप्टिडोग्लाइकन से बनी एक सुरक्षात्मक कोशिका भित्ति होती है, जो उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक है। पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स पेप्टाइड क्रॉसलिंक्स को बाधित करके इन कोशिका भित्तियों को कमजोर करते हैं, जिससे अंततः जीवाणु मर जाते हैं।

- एंटीबायोटिक प्रतिरोध का विकास: एंटीबायोटिक प्रतिरोध तब उत्पन्न होता है जब बैक्टीरिया उत्परिवर्तन से गुजरते हैं या प्रतिरोधी जीन प्राप्त करते हैं, जिससे संक्रमण का इलाज करना अधिक कठिन हो जाता है। वे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से प्रतिरोध विकसित कर सकते हैं जैसे:

- पेनिसिलिनेज़ जैसे एंजाइम का उत्पादन करना , जो एंटीबायोटिक अणुओं को तोड़ते हैं।

- एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव से बचने के लिए उनके संरचनात्मक घटकों में परिवर्तन करना।

- नई अस्तित्व रणनीति: हाल के अध्ययनों से पता चला है कि बैक्टीरिया खोए हुए कार्यों की भरपाई करके अनुकूलन कर सकते हैं, जिससे उनकी लचीलापन बढ़ जाता है और एंटीबायोटिक प्रतिरोध से लड़ना और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

निष्कर्ष में, एंटीबायोटिक प्रतिरोध का बढ़ना एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रतिरोध के पीछे के तंत्र और एंटीबायोटिक के उपयोग के प्रभाव को समझना इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

क्षुद्रग्रह 2024 YR4

चर्चा में क्यों?

नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने हाल ही में 2024 YR4 नामक एक पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्रग्रह की पहचान की है, जिसके 2032 में पृथ्वी से टकराने की संभावना 1% से थोड़ी अधिक है।

चाबी छीनना

- इस क्षुद्रग्रह का पता दिसंबर 2024 में लगाया गया था।

- यह पृथ्वी से 800,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरा, जो कि चंद्रमा से दुगुनी दूरी है।

- 2024 YR4 अप्रैल 2025 तक देखा जा सकेगा तथा इसके 2028 में पुनः प्रकट होने की संभावना है।

- नासा ने इसे टोरीनो पैमाने पर स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत किया है, जो दर्शाता है कि यदि यह पृथ्वी से टकराता है तो स्थानीय विनाश की संभावना है।

- टकराने की स्थिति में, इससे 8 से 10 मेगाटन ऊर्जा उत्सर्जित हो सकती है, जो 2013 के चेल्याबिंस्क उल्कापिंड से काफी अधिक है।

अतिरिक्त विवरण

- क्षुद्रग्रह क्या हैं? क्षुद्रग्रह लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले सौरमंडल के निर्माण के समय बने चट्टानी, वायुहीन अवशेष हैं, जो मुख्य रूप से क्षुद्रग्रह बेल्ट में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिनमें से कुछ पृथ्वी को पार करते हैं।

- वर्गीकरण:

- मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट: मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित इस क्षेत्र में अधिकांश ज्ञात क्षुद्रग्रह हैं।

- ट्रोजन: वे क्षुद्रग्रह जो किसी बड़े ग्रह के साथ एक ही कक्षा में घूमते हैं, तथा लैग्रेंजियन बिंदुओं (L4 और L5) के पास रहते हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होते हैं।

- पृथ्वी के निकट क्षुद्रग्रह (NEAs): इन क्षुद्रग्रहों की कक्षाएं उन्हें पृथ्वी के करीब लाती हैं, तथा जो क्षुद्रग्रह पृथ्वी की कक्षा को काटते हैं उन्हें विशेष रूप से पृथ्वी-पार करने वाले क्षुद्रग्रह कहा जाता है।

- क्षुद्रग्रह टक्कर आवृत्ति:

- छोटे क्षुद्रग्रह प्रायः वायुमंडल में जल जाते हैं, जबकि बड़े क्षुद्रग्रह कभी-कभी सतह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन शायद ही कभी कोई महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाते हैं।

- वैश्विक स्तर पर प्रभाव, जैसे कि चिक्सुलब घटना, जिसके कारण डायनासोर विलुप्त हो गए, लगभग हर 260 मिलियन वर्ष में एक बार घटित होते हैं।

- ग्रहीय रक्षा: नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां क्षुद्रग्रहों के टकराव को रोकने के लिए सक्रिय रूप से ग्रहीय रक्षा रणनीति विकसित कर रही हैं। उदाहरण के लिए, 2022 में नासा के DART मिशन ने क्षुद्रग्रह डिमॉर्फस के प्रक्षेप पथ को सफलतापूर्वक बदल दिया, जिससे भविष्य के खतरों को कम करने के लिए विक्षेपण रणनीतियों की क्षमता का प्रदर्शन हुआ।

निष्कर्षतः, 2024 YR4 जैसे क्षुद्रग्रहों की पहचान और निगरानी पृथ्वी के लिए संभावित खतरों का आकलन करने और हमारी ग्रहीय रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है।

भारत का परमाणु कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी डॉ. राजगोपाला चिदम्बरम के निधन से, जो परमाणु ऊर्जा आयोग (एईसी) के पूर्व अध्यक्ष थे तथा भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख निर्माता थे, राष्ट्र की परमाणु पहल की ओर ध्यान आकृष्ट हुआ है।

चाबी छीनना

- भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लक्ष्य टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन है।

- कार्यक्रम को तीन चरणों में संरचित किया गया है, जिसमें संसाधनों के कुशल उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- डॉ. होमी भाभा ने इस परमाणु पहल को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

अतिरिक्त विवरण

- तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम: इस पहल का उद्देश्य भारत के परमाणु संसाधनों का अनुकूलन करना है, साथ ही दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य सीमित यूरेनियम संसाधनों का उपयोग करना और थोरियम की क्षमता को अधिकतम करना है, जो भारत में प्रचुर मात्रा में है।

- चरण 1: बिजली उत्पादन और प्लूटोनियम-239 (Pu-239) को उपोत्पाद के रूप में उत्पादित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम (U-238) और मॉडरेटर के रूप में भारी पानी (D2O) का उपयोग किया जाता है। भारत ने इस आधारभूत चरण के हिस्से के रूप में 18 दबावयुक्त भारी पानी रिएक्टर (PHWR) का निर्माण किया है।

- चरण 2: फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) की शुरुआत की गई जो अपनी खपत से ज़्यादा विखंडनीय सामग्री उत्पन्न करते हैं। यह चरण उपजाऊ यूरेनियम-238 को प्लूटोनियम-239 और यूरेनियम-238 के मिश्रित ऑक्साइड में परिवर्तित करता है, जिससे परमाणु ईंधन चक्र की दक्षता बढ़ जाती है। तमिलनाडु के कलपक्कम में प्रोटोटाइप FBR इस चरण में एक उल्लेखनीय विकास है।

- चरण 3: इसमें थोरियम रिएक्टर शामिल हैं जो यूरेनियम-233, एक विखंडनीय पदार्थ का उत्पादन करने के लिए थोरियम-232 का उपयोग करते हैं। यह दृष्टिकोण एक स्थायी ऊर्जा भविष्य के लिए भारत के प्रचुर थोरियम भंडार का लाभ उठाता है। इस चरण के हिस्से के रूप में उन्नत भारी जल रिएक्टर (AHWR) के विकास के साथ अनुसंधान जारी है।

निष्कर्षतः, भारत का परमाणु कार्यक्रम सतत ऊर्जा उत्पादन और सुरक्षा के लिए राष्ट्र की रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इन-विट्रो गैमेटोजेनेसिस (आईवीजी)

चर्चा में क्यों?

शोधकर्ताओं ने इन-विट्रो गैमेटोजेनेसिस (आईवीजी) विकसित किया है जो स्टेम कोशिकाओं से प्रयोगशाला आधारित प्रजनन को संभव बनाता है, तथा इसमें इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) की तुलना में कई लाभ हैं।

इन-विट्रो गैमेटोजेनेसिस (आईवीजी) क्या है?

- आईवीजी के बारे में: आईवीजी एक नई प्रजनन तकनीक है जो त्वचा, बाल या रक्त से एकत्रित स्टेम कोशिकाओं से अंडे और शुक्राणु बनाती है।

- प्रयोगशाला में विकसित इन युग्मकों को निषेचित करके भ्रूण बनाया जा सकता है, जिसे गर्भधारण के लिए सरोगेट में प्रत्यारोपित किया जाता है।

- वैज्ञानिक सफलता: जापान में वैज्ञानिकों ने IVG का उपयोग करके चूहों पर सफलतापूर्वक प्रयोग किया, जबकि ब्रिटेन के शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि तीन वर्षों के भीतर इसका मानव परीक्षण भी हो जाएगा।

- इससे समलैंगिक जोड़ों, वृद्ध व्यक्तियों और बांझ लोगों को आईवीएफ की तरह किसी दाता की आवश्यकता के बिना ही जैविक बच्चे पैदा करने की अनुमति मिल सकेगी।

भारत के लिए महत्व: कई सामाजिक-जैविक कारकों के कारण आईवीजी भारत के मामले में सहायक हो सकता है जैसे:

- भारतीय महिलाओं की प्रजनन आयु (डिम्बग्रंथि कार्य) पश्चिमी महिलाओं की तुलना में छह वर्ष पहले घट रही है।

- पुरुषों के शुक्राणुओं की संख्या में पिछले 50 वर्षों में गिरावट आई है और संभवतः चार दशकों में यह न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाएगी।

- भारत की जनसंख्या 2.1 प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ गई है, जिससे वृद्धावस्था संकट का खतरा पैदा हो गया है।

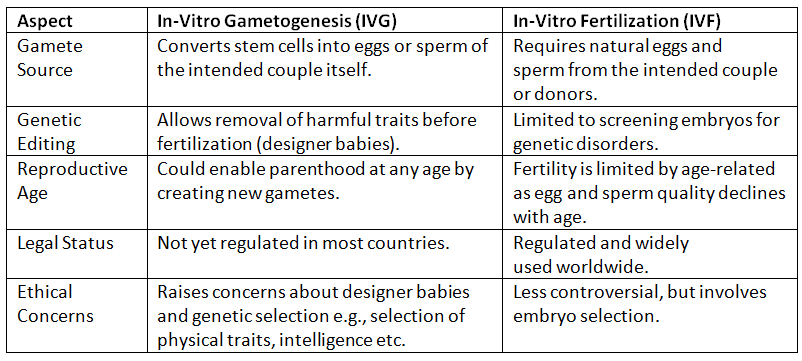

आईवीजी और इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) के बीच अंतर:

|

1 videos|326 docs|212 tests

|