Science and Technology (विज्ञान और प्रौद्योगिकी): March 2025 UPSC Current Affairs | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

भारत की एआई क्रांति

चर्चा में क्यों?

भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में व्यापक परिवर्तन का अनुभव कर रहा है, जो IndiaAI मिशन के तहत सक्रिय सरकारी नीतियों द्वारा संचालित है। यह मिशन विकसित भारत 2047 के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है , जिसका लक्ष्य भारत को AI में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।

भारत वैश्विक एआई पावरहाउस के रूप में कैसे उभर रहा है?

एआई अवसंरचना को मजबूत करना:

- सरकार 18,693 GPU के साथ एक उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा का निर्माण कर रही है , जो डीपसीक की क्षमता को पार कर जाएगी और चैटजीपीटी के दो-तिहाई पैमाने तक पहुंच जाएगी।

- ओपन जीपीयू मार्केटप्लेस स्टार्टअप्स, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग तक किफायती पहुंच को सक्षम बनाता है।

- भारत क्वांटम चिप्स सहित आयातित प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करने के लिए 3-5 वर्षों के भीतर अपने स्वयं के GPU विकसित करने का लक्ष्य बना रहा है।

- इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफॉर्म एआई अनुसंधान के लिए अनाम, उच्च गुणवत्ता वाले डेटासेट प्रदान करता है।

- स्वास्थ्य सेवा, कृषि और संधारणीय शहरों जैसे क्षेत्रों में एआई उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) शुरू किए गए हैं। शिक्षा के लिए एक नए सीओई को 2025 के केंद्रीय बजट में ₹500 करोड़ मिले हैं।

एआई कौशल और शिक्षा:

- “मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” पहल के अनुरूप युवाओं को एआई उद्योग कौशल से लैस करने के लिए पांच राष्ट्रीय एआई कौशल केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 सभी शैक्षणिक स्तरों पर एआई शिक्षा को शामिल करती है।

- वैश्विक एआई कौशल प्रवेश (स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2024) में भारत #1 स्थान पर है , जिसमें 2016 से एआई प्रतिभा में 263% की वृद्धि और एआई-कुशल पेशेवरों (2016-2023) में 14 गुना वृद्धि हुई है ।

- लगभग 520 टेक इन्क्यूबेटरों के साथ , भारत अब विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।

स्वदेशी एआई मॉडल का विकास:

- भारतजेन सार्वजनिक सेवाओं के लिए दुनिया का पहला सरकारी वित्तपोषित मल्टीमॉडल एलएलएम है।

- सर्वम-1 एक 2 बिलियन पैरामीटर मॉडल है जो सामग्री निर्माण और अनुवाद के लिए 10 भारतीय भाषाओं को समर्थन देता है।

- एआई कोष स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए गैर-व्यक्तिगत डेटासेट प्रदान करता है।

- डिजिटल इंडिया भाषानी और चित्रलेखा जैसे उपकरण बहुभाषी एआई समर्थन के माध्यम से डिजिटल समावेशिता को बढ़ावा देते हैं।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के साथ AI एकीकरण:

- बेहतर सेवा वितरण के लिए एआई आधार , यूपीआई और डिजीलॉकर जैसे प्लेटफार्मों को उन्नत कर रहा है।

- अनुप्रयोगों में रेलवे में एआई-आधारित भीड़ निगरानी और धोखाधड़ी वाले बैंक खातों का पता लगाने के लिए आरबीआई द्वारा विकसित MuleHunter.AI शामिल हैं।

एआई-संचालित आर्थिक विकास:

- 80% भारतीय कंपनियों ने एआई को रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में अपनाया है; 69% ने 2025 तक एआई में निवेश बढ़ाने की योजना बनाई है ।

- भारतीय जनरेटिव एआई स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग 6 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 51 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है ।

- वैश्विक एआई प्रतिभा में भारत की हिस्सेदारी 16% है , जो स्वचालन, स्वास्थ्य सेवा और फिनटेक में नवाचारों को बढ़ावा दे रहा है।

- एआई का उपयोग करने वाले 78% एस.एम.बी. ने उच्च राजस्व की सूचना दी।

- एआई बाज़ार 25-35% सीएजीआर की दर से बढ़ रहा है , और एआई प्रतिभा की मांग 2026 तक 1 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है ।

एआई विनियमन और वैश्विक नेतृत्व:

- नियामक उपायों में आईटी अधिनियम 2000 , जिम्मेदार एआई के सिद्धांत (2021) और राष्ट्रीय एआई रणनीति (2018) शामिल हैं ।

- भारत विनियमन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपना रहा है , तथा नवाचार को बाधित किए बिना डीपफेक और गोपनीयता जैसी चिंताओं का समाधान कर रहा है।

- भारत ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करके और जीपीएआई , जी20 और पेरिस एआई शिखर सम्मेलन 2025 जैसे प्लेटफार्मों के साथ जुड़कर वैश्विक एआई नीतियों को आकार दे रहा है ।

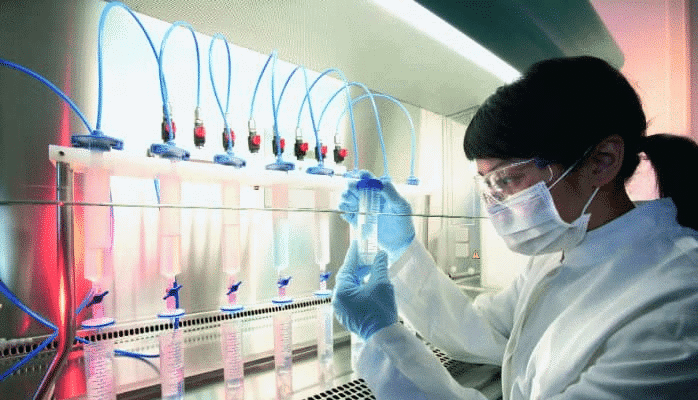

भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास

चर्चा में क्यों?

"जैव रसायन और जैव प्रौद्योगिकी में उभरते नवाचार" सम्मेलन में, भारत के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने देश के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास पर जोर दिया और हिमालयी क्षेत्र, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) की अप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी क्षमता पर प्रकाश डाला।

भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के बारे में मुख्य तथ्य

अवलोकन: जैव प्रौद्योगिकी में जैविक जीवों, प्रणालियों या प्रक्रियाओं का उपयोग करके ऐसे उत्पाद और प्रौद्योगिकियां विकसित करना शामिल है जो कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, उद्योग और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में उपयोगी हों।

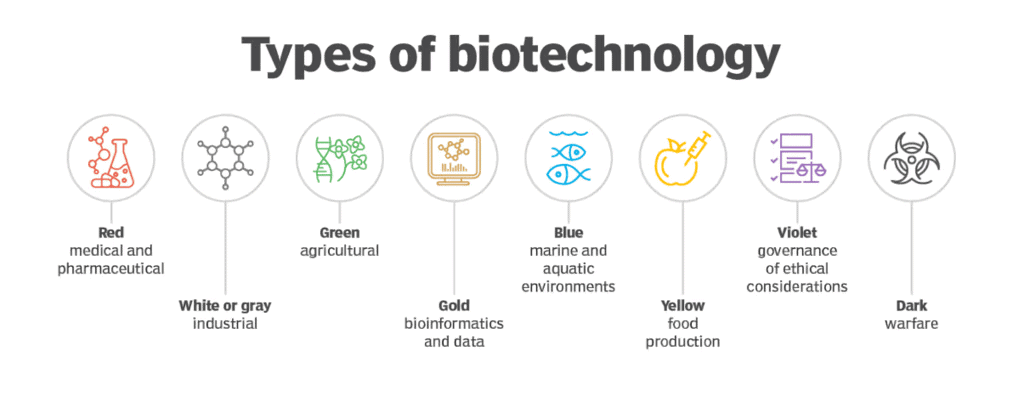

जैवप्रौद्योगिकी के प्रकार:

विकास और संभावना: भारत की जैव अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जो 2014 में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गयी है। देश का लक्ष्य 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना है।

जम्मू और कश्मीर में अवसर: इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और औषधीय पौधे फार्मास्यूटिकल और हर्बल उत्पाद विकास के लिए आशाजनक संभावनाएं प्रदान करते हैं।

- जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान से उच्च ऊंचाई वाली फसलों की लचीलापन और उपज में वृद्धि हो सकती है।

- उल्लेखनीय कार्यक्रमों में अरोमा मिशन और फ्लोरीकल्चर रिवोल्यूशन शामिल हैं, जो वाणिज्यिक फूलों की खेती पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

2024 में प्रमुख घटनाक्रम:

- विश्व का पहला ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) टीका लांच किया गया।

- 'नेफिथ्रोमाइसिन' की खोज, एक नवीन स्वदेशी एंटीबायोटिक।

- हीमोफीलिया के लिए भारत का पहला सफल जीन थेरेपी परीक्षण।

प्रमुख सरकारी पहल:

- बायोई3 नीति और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ)।

- बायो-राइड योजना: 2014 में 50 बायोटेक स्टार्टअप्स से बढ़कर 2025 तक 9,000 तक पहुंचने का अनुमान।

वैश्विक नवाचार प्रदर्शन:

- भारत ने अपनी वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग 2014 के 80वें स्थान से सुधार कर 2024 में 39वें स्थान पर पहुंचा दी है।

- देश अब जैव-विनिर्माण में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तीसरे और विश्व स्तर पर 12वें स्थान पर है।

- विश्व भर के शीर्ष 2% शोधकर्ताओं में 5,352 से अधिक भारतीय वैज्ञानिक शामिल हैं।

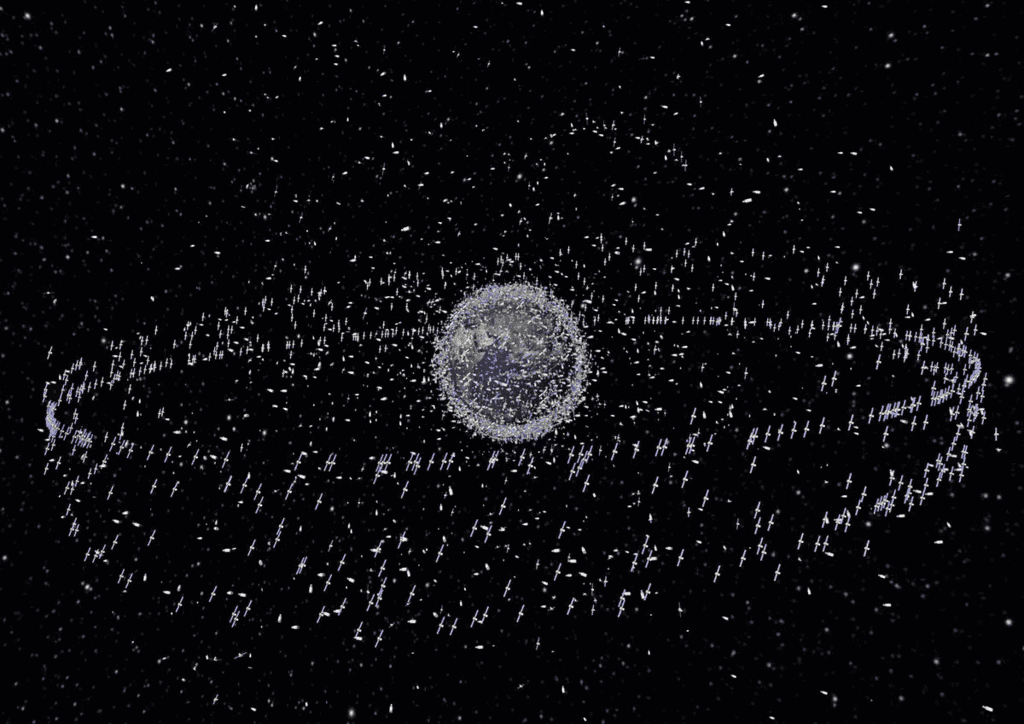

अंतरिक्ष मलबा संकट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केन्या में 500 किलोग्राम वजनी धातु की वस्तु दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या पर चिंता बढ़ गई है तथा पुनः प्रवेश करने वाली वस्तुओं के लिए मजबूत वैश्विक जवाबदेही और सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता की बात सामने आई है।

अंतरिक्ष मलबा क्या है?

- अन्तरिक्ष के बारे में: बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति (सीओपीयूओएस) के अनुसार, 'अंतरिक्ष मलबा वे सभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं, जिनमें उनके टुकड़े और तत्व शामिल हैं, जो पृथ्वी की कक्षा में हैं या वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर रहे हैं, तथा जो काम नहीं कर रहे हैं।'

- इसमें निष्क्रिय उपग्रह, रॉकेट चरण, तथा विस्फोट या टकराव से बचे हुए टुकड़े शामिल हैं।

- उत्पत्ति: अधिकांश अंतरिक्ष मलबा कक्षा में टूटने से आता है, अर्थात उपग्रहों या रॉकेट चरणों के अंतरिक्ष में विस्फोट, टकराव या विखंडन से।

- नासा का अनुमान है कि बेसबॉल से बड़े 23,000 मलबे के टुकड़े, संगमरमर के आकार के 500,000 टुकड़े, तथा एक मिलीमीटर से अधिक क्षेत्र में 100 मिलियन टुकड़े पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं।

- अंतरिक्ष मलबे का विनाश: वायुमंडलीय खिंचाव के कारण मलबा अपनी ऊंचाई खो देता है और पुनः प्रवेश करने पर जल जाता है। यह 11 वर्षीय सौर गतिविधि चक्र द्वारा तीव्र होता है जो वायुमंडल का विस्तार करता है, जिससे निम्न-कक्षा मलबे का क्षय तेज होता है।

संबद्ध जोखिम:

- कक्षा में जोखिम: बड़े मलबे से उपग्रह नष्ट हो सकते हैं, जबकि 1 सेमी के टुकड़े भी अंतरिक्ष यान को निष्क्रिय कर सकते हैं। मिलीमीटर आकार के कण सतहों को नष्ट कर देते हैं और सौर पैनलों को नुकसान पहुंचाते हैं।

- पुनः प्रवेश का जोखिम: अधिकांश मलबा जल जाता है, लेकिन कुछ बड़े टुकड़े पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं, हालांकि चोट लगने का जोखिम बहुत कम है।

- केसलर सिंड्रोम: केसलर सिंड्रोम मलबे के टकराव की एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया है, जो और भी अधिक मलबा पैदा करती है, जिससे भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए कक्षाएँ अनुपयोगी हो सकती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय विनियम:

- बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967): संधि का अनुच्छेद VI राज्यों को निजी सहित सभी राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए जिम्मेदार बनाता है, लेकिन इसमें प्रवर्तन तंत्र का अभाव है।

- अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाले नुकसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व पर अभिसमय (1972): यह पृथ्वी पर अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाले नुकसान के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व लागू करता है, जिसके लिए लापरवाही के किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसका प्रवर्तन कमजोर है।

- उपग्रहों को कक्षा से हटाने के संबंध में स्वैच्छिक संयुक्त राष्ट्र दिशानिर्देश: संयुक्त राष्ट्र 25 वर्षों के भीतर उपग्रहों को कक्षा से हटाने की सिफारिश करता है, लेकिन अनुपालन दर केवल 30% के आसपास है।

अंतरिक्ष मलबा हटाने की पहल:

- वैश्विक: क्लियरस्पेस-1 और रिमूव डेब्रिस (ईएसए द्वारा), ओएसएएम-1 (नासा)।

- भारत: मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन (डीएफएसएम), अंतरिक्ष वस्तु ट्रैकिंग और विश्लेषण के लिए नेटवर्क (नेत्रा)।

तपेदिक उन्मूलन के लिए हीरोरैट्स

चर्चा में क्यों?

तंजानिया का एक गैर-लाभकारी संगठन, तपेदिक (टीबी) का उच्च सटीकता से पता लगाने के लिए अफ्रीकी विशाल थैलीदार चूहों को प्रशिक्षित कर रहा है - जिन्हें हीरोरैट्स के नाम से जाना जाता है। ये चूहे एक तेज़ और किफायती जांच विधि प्रदान करते हैं, जो विशेष रूप से संसाधन-सीमित क्षेत्रों में उपयोगी है। इनका उपयोग भारत जैसे देशों में टीबी का पता लगाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण रूप से लाभकारी हो सकता है।

हीरोआरएटीएस अनुसंधान के मुख्य निष्कर्ष

- असाधारण घ्राण क्षमता : हीरोरैट्स में अत्यधिक संवेदनशील घ्राण रिसेप्टर्स होते हैं, जो उन्हें थूक के नमूनों (फेफड़ों से बलगम) को सूंघकर टीबी जैसी बीमारियों का पता लगाने में सक्षम बनाते हैं।

- कुशल जांच : प्रशिक्षित चूहे केवल 20 मिनट में 100 थूक के नमूनों की जांच कर सकते हैं, जबकि पारंपरिक निदान विधियों में 3-4 दिन लग सकते हैं।

- पुष्टिकरण विधियाँ : चूहों द्वारा पहचाने गए सकारात्मक नमूनों की पुष्टि ज़ीहल-नील्सन और फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के माध्यम से की जाती है।

- बच्चों में बेहतर जांच : हीरोआरएटीएस के उपयोग से पारंपरिक परीक्षणों की तुलना में बच्चों में टीबी की पहचान दर दोगुनी हो गई है।

- कम बेसिलरी लोड मामलों में प्रभावी : चूहों को बैक्टीरिया की कम सांद्रता वाले मामलों में टीबी का पता लगाने में छह गुना अधिक प्रभावी पाया गया - ऐसी स्थितियाँ जहाँ पारंपरिक माइक्रोस्कोपी अक्सर विफल हो जाती है।

हीरोरैट्स भारत के टीबी उन्मूलन प्रयासों में कैसे सहायता कर सकता है

- तीव्र, कम लागत वाली जांच : हीरोआरएटीएस टीबी का पता लगाने के लिए एक त्वरित और लागत प्रभावी विधि प्रदान करता है, जो विशेष रूप से बच्चों और स्मीयर-नेगेटिव नमूनों वाले रोगियों में मामलों की पहचान के लिए उपयोगी है।

- प्रारंभिक निदान को मजबूत करना : प्रारंभिक पहचान में सुधार करके, ये चूहे टीबी संचरण और रोग के बोझ को कम करने में मदद कर सकते हैं।

- एनटीईपी के साथ एकीकरण : भारत इस पद्धति को चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) में एकीकृत कर सकता है, जिसकी शुरुआत उन राज्यों से की जा सकती है जहां टीबी का बोझ अधिक है।

- भारत का टीबी परिदृश्य :

- भारत में विश्व में टीबी का बोझ सबसे अधिक है, जहां हर तीन मिनट में दो मौतें होती हैं।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एनटीईपी का लक्ष्य 2025 तक भारत में टीबी को समाप्त करना है - जो कि वैश्विक लक्ष्य 2030 से पांच वर्ष पहले है।

- 2015 से 2023 तक, भारत में टीबी के मामलों में 17.7% की कमी आई है (प्रति 100,000 पर 237 से 195 तक), और टीबी से संबंधित मौतों में 21.4% की कमी आई है (प्रति लाख जनसंख्या पर 28 से 22 तक)।

क्षय रोग के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- टीबी के बारे में: टीबी एक जीवाणु संक्रमण (माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस) है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है और हवा के माध्यम से फैलता है।

- एंटीबायोटिक दवाओं से रोकथाम और उपचार संभव है। वैश्विक आबादी का लगभग 25% हिस्सा संक्रमित है, लेकिन केवल 5-10% में ही लक्षण विकसित होते हैं।

- जोखिम कारक: कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली, मधुमेह, कुपोषण, तंबाकू और शराब का सेवन।

- निदान: WHO तीव्र आणविक परीक्षण (एक्सपर्ट MTB/RIF अल्ट्रा) की सिफारिश करता है। पारंपरिक तरीके कम जीवाणु भार के साथ संघर्ष करते हैं, खासकर बच्चों में जो परीक्षण के लिए पर्याप्त थूक बनाने में असमर्थता के कारण मुश्किल होते हैं।

- रोकथाम: टीबी से बचाव के लिए शिशुओं को बैसिल कैलमेट-ग्यूरिन (बीसीजी) टीका दिया जाता है।

- उपचार: मानक टीबी उपचार 4-6 महीने तक चलता है। अपूर्ण उपचार से दवा प्रतिरोधी टीबी हो जाती है।

- बहुऔषधि प्रतिरोधी टीबी (एमडीआर-टीबी): यह आइसोनियाज़िड और रिफाम्पिसिन (टीबी के इलाज के लिए प्रयुक्त दवाएं) के प्रति प्रतिरोधी है, तथा महंगे विकल्पों से इसका इलाज संभव है।

- व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी टीबी: यह अधिक गंभीर है, तथा इसके उपचार के विकल्प सीमित हैं।

- टीबी और मानव इम्यूनोडिफीसिअन्सी वायरस (एचआईवी): एचआईवी रोगी टीबी के प्रति 16 गुना अधिक संवेदनशील होते हैं, जो उनकी मृत्यु का एक प्रमुख कारण है।

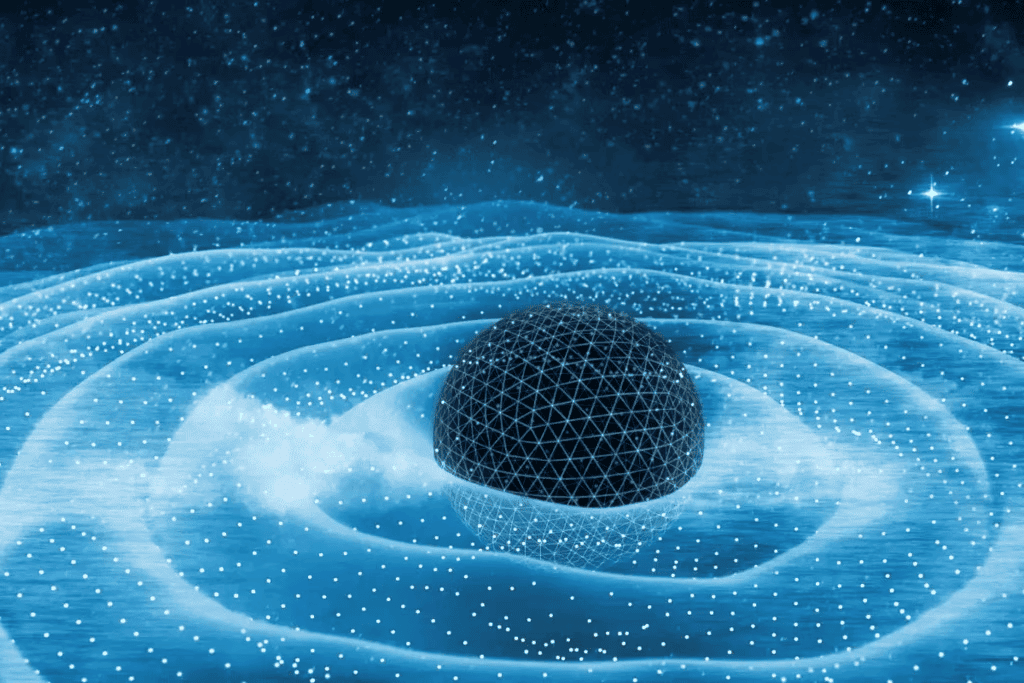

गुरुत्वाकर्षण की क्वांटम प्रकृति

चर्चा में क्यों?

29 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित एक नए प्रस्ताव में एक प्रयोग का सुझाव दिया गया है जो क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान कर सकता है, जो सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी को एकीकृत करता है। एक नए प्रयोग में क्वांटम स्तर पर कमजोर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों का परीक्षण करने का प्रस्ताव है, जो सफल होने पर भौतिकी में एक ऐतिहासिक सफलता होगी।

क्वांटम गुरुत्वाकर्षण क्या है?

- क्वांटम गुरुत्वाकर्षण एक सैद्धांतिक ढांचा है जिसका उद्देश्य सामान्य सापेक्षता (जो बड़े पैमाने पर गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या करता है) और क्वांटम यांत्रिकी (जो उप-परमाणु कणों को नियंत्रित करता है) को एकीकृत करना है।

- चूंकि क्वांटम यांत्रिकी में गुरुत्वाकर्षण अन्य मूलभूत बलों से भिन्न व्यवहार करता है, इसलिए भौतिक विज्ञानी ऐसे सिद्धांत की खोज कर रहे हैं जो गुरुत्वाकर्षण को क्वांटम दुनिया में एकीकृत कर सके।

- सामान्य सापेक्षता सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण को स्पेसटाइम की वक्रता के रूप में मानता है, जबकि क्वांटम यांत्रिकी कणों की अंतःक्रियाओं के माध्यम से बलों का वर्णन करता है।

- अन्य मूलभूत बलों के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण को कभी भी क्वांटम रूप में प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा गया है।

- स्ट्रिंग थ्योरी और लूप क्वांटम ग्रेविटी जैसे सिद्धांत क्वांटम गुरुत्वाकर्षण को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनमें प्रयोगात्मक सत्यापन का अभाव है।

प्रयोग का महत्व

- क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के लिए पहला यथार्थवादी परीक्षण: अधिकांश क्वांटम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत चरम स्थितियों (जैसे, ब्लैक होल) पर निर्भर करते हैं, जिससे उनका परीक्षण करना असंभव हो जाता है। यह प्रयोग प्रयोगशाला-आधारित विकल्प प्रदान करता है।

- क्वांटम स्तर पर गुरुत्वाकर्षण का परीक्षण: यदि क्वांटम सुपरपोजिशन में एक छोटा द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, तो यह साबित हो सकता है कि गुरुत्वाकर्षण स्वयं क्वांटम प्रकृति का है।

- प्रबल गुरुत्वाकर्षण के स्थान पर दुर्बल गुरुत्वाकर्षण: ब्लैक होल पर केन्द्रित पिछले अध्ययनों के विपरीत, यह प्रयोग दुर्बल गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रियाओं का अन्वेषण करता है, जिससे यह अधिक व्यवहार्य हो जाता है।

- भौतिकी के एकीकृत सिद्धांत की ओर: यह सिद्ध करना कि क्वांटम गुरुत्व सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी को एकीकृत कर सकता है, आधुनिक भौतिकी में एक प्रमुख अंतर को हल कर सकता है।

- मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती देना: यदि परिणाम शास्त्रीय और क्वांटम दोनों भविष्यवाणियों से भिन्न होते हैं, तो यह एक नए बल या संशोधित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का सुझाव दे सकता है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025

चर्चा में क्यों?

भारत प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (एनएसडी) मनाता है, ताकि 1928 में सर चंद्रशेखर वेंकट (सीवी) रमन द्वारा की गई रमन प्रभाव की खोज को सम्मानित किया जा सके।

- वर्ष 2025 का विषय, “विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना”, वैज्ञानिक नवाचार और युवा नेतृत्व की भूमिका पर प्रकाश डालता है तथा विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

सी.वी. रमन के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- प्रारंभिक जीवन: सी.वी. रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उन्होंने मद्रास के प्रेसीडेंसी कॉलेज से भौतिकी में एम.ए. की डिग्री हासिल की और परमाणु भौतिकी और प्रकाशिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

- उन्होंने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (1948), इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स (1926) और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज (1934) की स्थापना की।

- उनका अनुसंधान प्रकाशिकी, प्रकाश प्रकीर्णन, एक्स-रे, ध्वनिकी और समुद्र के रंगों पर केन्द्रित था, जिसके परिणामस्वरूप रमन प्रभाव की खोज हुई।

- सम्मान और मान्यता: 1929 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित सी.वी. रमन ने रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता, जिससे वे विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई बने।

- उन्हें 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया।

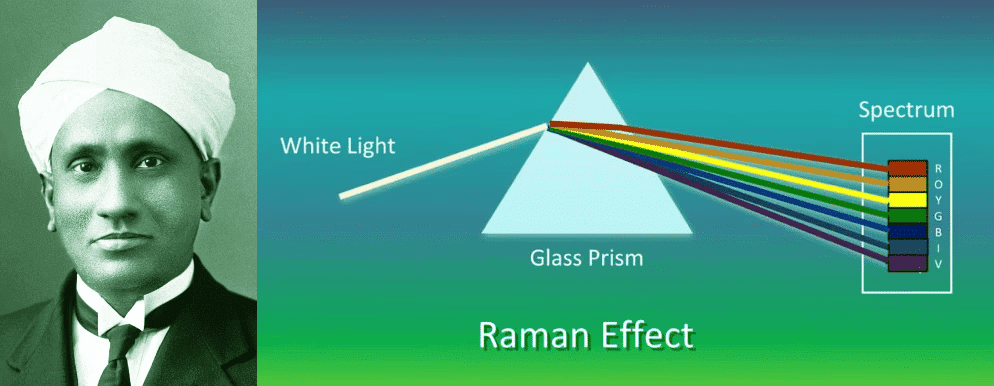

- रमन प्रभाव: यह उस घटना को संदर्भित करता है जिसमें आने वाली उत्तेजना प्रकाश एक नमूने के साथ परस्पर क्रिया करती है, तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन से गुजरती है, और आणविक कंपन के साथ परस्पर क्रिया के कारण बिखरी हुई रोशनी उत्पन्न करती है। इस घटना को रमन प्रकीर्णन के रूप में जाना जाता है।

- रमन प्रभाव के अनुप्रयोग: यह रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी (आणविक कम्पन का विश्लेषण) का आधार बनता है, जिसका व्यापक रूप से पदार्थ के गुणों के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है।

- 1960 के दशक में लेज़र के आगमन के बाद इसके अनुप्रयोगों का विस्तार हुआ, जिससे पदार्थों को तोड़े बिना उनकी पहचान करके रासायनिक विश्लेषण में सहायता मिली। यह फोरेंसिक विज्ञान को सीलबंद साक्ष्य बैग में दवाओं का पता लगाने में भी मदद करता है और फाइबर-ऑप्टिक जांच का उपयोग करके सुरक्षित परमाणु अपशिष्ट विश्लेषण को सक्षम बनाता है।

भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग का उदय

चर्चा में क्यों?

इसरो द्वारा अमेरिका स्थित एएसटी स्पेस मोबाइल संचार उपग्रह का आगामी प्रक्षेपण उपग्रह प्रक्षेपण उद्योग में वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत के उभरने में एक महत्वपूर्ण क्षण है। स्पैडेक्स मिशन, चंद्रयान-3 की चंद्र लैंडिंग और क्रायोजेनिक इंजन विकास जैसी उपलब्धियों से पहले से ही प्रतिष्ठित, इसरो अब आकर्षक वाणिज्यिक उपग्रह बाजार में प्रवेश कर रहा है। यह वाणिज्यिक विस्तार भारत के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर और लाभदायक बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित प्रमुख हालिया घटनाक्रम क्या हैं?

- सौर अनुसंधान को आगे बढ़ाना: भारत की पहली सौर वेधशाला, आदित्य-एल1, जनवरी 2024 में लैग्रेंज पॉइंट-1 (एल1) पर सफलतापूर्वक अपनी हेलो कक्षा में पहुंच गई।

- आदित्य-एल1 से प्राप्त डेटा भारत के अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान को बढ़ाएगा, जो उपग्रह सुरक्षा और संचार प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है।

- यह भारत के गहन अंतरिक्ष अनुसंधान में एक बड़ा कदम है, जो इसे नासा और ईएसए के समकक्ष खड़ा करता है।

- भारत अब अमेरिका, यूरोप और चीन के साथ समर्पित सौर मिशन रखने वाले केवल चार देशों में से एक है (इसरो, 2024)।

- पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (आरएलवी) में प्रगति: इसरो ने दो सफल पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (आरएलवी) लैंडिंग प्रयोग किए- आरएलवी-लेक्स-02 (मार्च 2024) और आरएलवी-लेक्स-03 (जून 2024)।

- पुन: प्रयोज्यता से प्रक्षेपण लागत में 80% तक कमी आ सकती है, जिससे वाणिज्यिक और वैज्ञानिक मिशनों के लिए अंतरिक्ष अधिक सुलभ हो जाएगा (इसरो, 2024)।

- पंखों वाले प्रोटोटाइप 'पुष्पक' को स्वचालित लैंडिंग से पहले 4.5 किमी की ऊंचाई पर चिनूक हेलीकॉप्टर से उतारा गया, जिससे भविष्य में पुन: प्रयोज्य रॉकेट प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता साबित हुई।

- आरएलवी परीक्षण इसरो को स्पेसएक्स के स्टारशिप और नासा के ड्रीम चेजर के समान पूर्णतः पुन: प्रयोज्य अंतरिक्षयान विकसित करने के करीब ले आया है।

- भारत का पहला अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग (स्पाडेक्स) और भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन की योजनाएँ: भारत ने दिसंबर 2024 में स्पाडेक्स (स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट) मिशन के साथ अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक में एक सफलता हासिल की।

- अंतरिक्ष डॉकिंग में निपुणता प्राप्त करना, लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों, कक्षा में ईंधन भरने और अंतरिक्ष आवास निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।

- यह उपलब्धि गहन अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरग्रहीय संभारतंत्र में भारत के भविष्य को मजबूत करती है।

- भारत अब विश्व स्तर पर चौथा देश है (अमेरिका, रूस और चीन के बाद) जिसने स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल की है।

- इसरो की योजना 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस-1) को लॉन्च करने की है, जिसकी शुरुआत एक प्रारंभिक मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन खंड से होगी।

- गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन में प्रगति: भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन, गगनयान, जो 2025 में भेजा जाएगा, में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

- इस मिशन का उद्देश्य तीन सदस्यीय चालक दल को तीन दिनों के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में भेजना है, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर होगा।

- परीक्षण वाहन निरस्तीकरण प्रदर्शन-1 (टीवी-डी1) ने प्रक्षेपण विफलता की स्थिति में चालक दल की बचाव प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

- इसरो ने रूस के गागरिन कॉस्मोनॉट प्रशिक्षण केंद्र में चार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया है और बेंगलुरु में एक चालक दल प्रशिक्षण सुविधा स्थापित कर रहा है।

- भारत की मौसम और आपदा निगरानी क्षमताओं को मजबूत करना: इनसैट-3डीएस के प्रक्षेपण से मौसम पूर्वानुमान, चक्रवात ट्रैकिंग और आपदा प्रबंधन में काफी सुधार हुआ है।

- 10 वर्ष की परिचालन अवधि के लिए डिज़ाइन किया गया यह उपग्रह तापमान, आर्द्रता और वायुमंडलीय स्थितियों सहित वास्तविक समय का मौसम डेटा प्रदान करता है।

- इससे भारत की चरम मौसम संबंधी घटनाओं की भविष्यवाणी करने की क्षमता बढ़ती है, तथा चक्रवातों, बाढ़ और गर्म हवाओं से होने वाली क्षति को कम करने में मदद मिलती है।

- इनसैट-3डीएस ने दिसंबर 2023 में चक्रवात मिचांग पर नज़र रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे शीघ्र निकासी संभव हो सकी।

- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग में भारत की बढ़ती भूमिका: इसरो ने ईएसए के प्रोबा-3 मिशन को लॉन्च किया, जिससे एक विश्वसनीय वैश्विक प्रक्षेपण साझेदार के रूप में इसकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई।

- यह मिशन, सटीक उड़ान का उपयोग करते हुए पूर्ण सूर्यग्रहण का अनुकरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो छोटे उपग्रह प्रक्षेपणों और वैज्ञानिक मिशनों में भारत की विशेषज्ञता को दर्शाता है।

- भारत जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए उपग्रह निसार मिशन (2024) के लिए नासा के साथ काम कर रहा है।

- भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार: IN-SPACe और नई अंतरिक्ष नीति (2023) की शुरुआत के साथ, भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप, उपग्रह निर्माण और प्रक्षेपण सेवाओं में तेजी से वृद्धि देखी गई है।

- स्काईरूट एयरोस्पेस, अग्निकुल कॉसमॉस और पिक्सल जैसी कंपनियां स्वदेशी प्रक्षेपण वाहन और उन्नत पेलोड विकसित कर रही हैं।

- स्काईरूट का विक्रम-एस (नवंबर 2022) भारत का पहला निजी रॉकेट प्रक्षेपण बन गया, जो वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों की ओर बदलाव का प्रतीक है।

- हरित प्रणोदन और सतत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां: इसरो सक्रिय रूप से पर्यावरण अनुकूल प्रणोदन प्रणालियों का विकास कर रहा है, जिसमें गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए तरल मीथेन-एलओएक्स इंजन और सौर-विद्युत थ्रस्टर्स शामिल हैं।

- विक्रम-1 रॉकेट (स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा) और इसरो के भविष्य के मिशनों का उद्देश्य पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए हरित प्रणोदकों का उपयोग करना है।

- चंद्रयान-3 लैंडर में गैर-विषाक्त प्रणोदन का उपयोग किया गया, जो इसरो की हरित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

- चंद्रयान-4 की स्वीकृति और भारत की आगामी चंद्र महत्वाकांक्षाएं: चंद्रयान-3 की सफलता के बाद, इसरो ने चंद्रयान-4 के लिए स्वीकृति प्राप्त कर ली है, जो चंद्रमा पर नमूना वापसी मिशन है।

- इस मिशन का उद्देश्य सटीक लैंडिंग और इन-सीटू चंद्र अध्ययन में भारत की विशेषज्ञता का लाभ उठाना है, तथा वैश्विक चंद्र विज्ञान में योगदान देना है।

- चंद्रयान-4 चंद्रमा से नमूने लाने वाला भारत का पहला रोबोटिक मिशन होगा, जो चीन के चांग'ए-5 के समान होगा।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- सीमित बजट आबंटन: इसरो की उपलब्धियों के बावजूद, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक समकक्षों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटे बजट पर संचालित होता है, जिससे गहन अंतरिक्ष मिशनों और प्रौद्योगिकी विकास का दायरा सीमित हो जाता है।

- अधिकांश वित्तपोषण अभी भी सरकार से आता है, जिससे निजी क्षेत्र द्वारा संचालित नवाचार और व्यावसायीकरण पर रोक लगती है।

- इसरो का 2024-25 के लिए बजट 13,042.75 करोड़ रुपये (करीब 1.95 बिलियन डॉलर) है। इसके विपरीत, नासा बिना किसी कटौती के, लगभग 25 बिलियन डॉलर के बहुत बड़े बजट के साथ काम करता है।

- भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वैश्विक अंतरिक्ष बाज़ार का केवल 2% है।

- पुन: प्रयोज्य और लागत प्रभावी प्रक्षेपण प्रौद्योगिकियों का धीमा विकास: हालांकि इसरो ने पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (आरएलवी) प्रयोगों में प्रगति की है, लेकिन परिचालन पुन: प्रयोज्य रॉकेटों के मामले में यह स्पेसएक्स (फाल्कन 9) और ब्लू ओरिजिन (न्यू शेपर्ड) जैसी निजी कंपनियों से पीछे है।

- उच्च प्रक्षेपण लागत वैश्विक वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की भारत की क्षमता को सीमित करती है, जिसके लिए कम लागत वाली, लगातार और पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण प्रणालियों की आवश्यकता होती है।

- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए पूर्णतः पुन: प्रयोज्य रॉकेटों के विकास में तेजी लाना महत्वपूर्ण है।

- अंतरिक्ष में बढ़ता मलबा और कक्षीय भीड़भाड़: बढ़ते उपग्रह प्रक्षेपणों के साथ, अंतरिक्ष मलबे का प्रबंधन एक गंभीर चुनौती बन गया है, जिससे परिचालन उपग्रहों और भविष्य के मिशनों के लिए खतरा पैदा हो रहा है।

- भारत के पास स्वतंत्र अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन प्रणाली का अभाव है, जिसके कारण उसे मलबे की ट्रैकिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर निर्भर रहना पड़ता है।

- पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) के विशाल तारामंडलों के लिए हजारों उपग्रहों की योजना के कारण, टकराव का खतरा और कक्षीय भीड़भाड़ बढ़ जाएगी, जिसके लिए तत्काल नियामक और तकनीकी हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।

- 212 प्रक्षेपणों और कक्षा में विखंडन की घटनाओं से उत्पन्न कुल 3143 वस्तुओं को 2023 में अंतरिक्ष वस्तु जनसंख्या में जोड़ा गया, जिससे अंतरिक्ष मलबे के बढ़ते खतरे पर प्रकाश डाला गया।

- अंतरिक्ष नीति और नियामक ढांचे का विलंबित कार्यान्वयन: भारत की नई अंतरिक्ष नीति 2023, इस क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोलने की दिशा में एक बड़ा कदम था, लेकिन कार्यान्वयन में देरी और नौकरशाही बाधाओं ने इसके प्रभाव को धीमा कर दिया है।

- निजी क्षेत्र की भागीदारी को विनियमित और सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया IN-SPACe अभी भी अपना ढांचा विकसित कर रहा है, जिससे स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो रही है।

- वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए अंतरिक्ष गतिविधियों, उपग्रह लाइसेंसिंग और क्षति के मामले में उत्तरदायित्व पर एक स्पष्ट कानूनी ढांचा आवश्यक है।

- भारत में 150 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप हैं, लेकिन अधिकांश को वित्तपोषण, विनियामक अनुमोदन और वैश्विक बाजार तक पहुंच के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है

- साइबर सुरक्षा खतरे और अंतरिक्ष परिसंपत्ति संरक्षण: संचार, रक्षा और नेविगेशन के लिए उपग्रहों पर बढ़ती निर्भरता के साथ, अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को लक्षित करने वाले साइबर खतरे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

- भारत में सैटेलाइट हैकिंग, जीपीएस स्पूफिंग और अंतरिक्ष आधारित जासूसी से सुरक्षा के लिए स्वतंत्र अंतरिक्ष साइबर सुरक्षा कमान का अभाव है।

- इसरो के पास वर्तमान में स्वायत्त साइबर सुरक्षा प्रभाग का अभाव है, जिसके कारण इसके उपग्रह शत्रुतापूर्ण साइबर घुसपैठ के संभावित लक्ष्य बन जाते हैं।

- अंतरिक्ष अवसंरचना पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: चरम मौसम की घटनाएं, बढ़ता तापमान और आर्द्रता का बढ़ता स्तर इसरो के प्रक्षेपण स्थलों और ग्राउंड स्टेशनों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।

- श्रीहरिकोटा (SHAR) और थुम्बा जैसे तटीय प्रक्षेपण स्थल चक्रवातों और समुद्र-स्तर में वृद्धि के प्रति संवेदनशील हैं, जिससे संभावित रूप से भविष्य के प्रक्षेपण कार्यक्रम और बुनियादी ढांचे की स्थायित्व प्रभावित हो सकती है।

- इन जोखिमों को कम करने के लिए कठोर प्रक्षेपण परिसरों और वैकल्पिक अंतर्देशीय प्रक्षेपण स्थलों सहित जलवायु अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता है।

- उभरती हुई अंतरिक्ष शक्तियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा: भारत को चीन, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण कोरिया से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जो चंद्र अन्वेषण, गहन अंतरिक्ष मिशन और निजी क्षेत्र के विकास में आगे बढ़ रहे हैं।

- चीन का चांग'ई कार्यक्रम 2035 तक चन्द्रमा पर उपनिवेशीकरण का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात के मंगल और चन्द्रमा मिशन वैश्विक साझेदारियों को आकर्षित कर रहे हैं।

- नेतृत्व बनाए रखने के लिए भारत को चंद्रयान-4, शुक्र मिशन और अंतरग्रहीय अन्वेषण परियोजनाओं में तेजी लानी होगी।

- सामरिक सैन्य अंतरिक्ष क्षमताओं में विलंब: भारत समर्पित सैन्य अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के विकास में धीमा रहा है, तथा चीन की अंतरिक्ष सेना और हथियारबंद उपग्रह क्षमताओं से पीछे है।

- यद्यपि भारत के पास उपग्रह रोधी (ASAT) क्षमताएं हैं, लेकिन उसके पास समर्पित अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपग्रहों का अभाव है।

- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एकीकृत अंतरिक्ष कमान और रक्षा उपग्रह समूह की स्थापना महत्वपूर्ण है।

- चीन के पास 300 से अधिक सैन्य उपग्रह हैं, जबकि भारत रक्षा और निगरानी के लिए इससे कम उपग्रहों से काम चला रहा है।

अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भारत क्या रणनीतिक उपाय अपना सकता है?

- बजट आवंटन में वृद्धि और सतत वित्तपोषण मॉडल: भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना चाहिए तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से निजी और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए।

- एक समर्पित अंतरिक्ष विकास कोष (एसडीएफ) की स्थापना से गहन अंतरिक्ष मिशनों, उपग्रह निर्माण और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों के लिए निरंतर वित्तपोषण सुनिश्चित हो सकता है।

- इसरो की वाणिज्यिक शाखा, एनएसआईएल (न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड) का विस्तार करके वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण के माध्यम से राजस्व सृजन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

- पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (आरएलवी) और लागत प्रभावी प्रक्षेपण प्रौद्योगिकियों में तेजी लाना: भारत को प्रक्षेपण लागत कम करने, आवृत्ति बढ़ाने और स्पेसएक्स जैसे निजी खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आरएलवी विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए।

- पुष्पक आरएलवी प्रौद्योगिकी को मजबूत करना, एआई-संचालित स्वायत्त लैंडिंग प्रणालियों को एकीकृत करना, तथा मीथेन-एलओएक्स प्रणोदन प्रणालियों को विकसित करना पुन: प्रयोज्यता में सुधार कर सकता है।

- हाइपरसोनिक उड़ान अनुसंधान और स्क्रैमजेट इंजन परीक्षण को बढ़ावा देने से लागत प्रभावी अंतरिक्ष यात्रा संभव होगी। उच्च गति वायुगतिकीय अनुसंधान के लिए एक समर्पित आरएलवी परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए।

- अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और स्टार्टअप की भागीदारी का विस्तार: भारत को निजी खिलाड़ियों को प्रक्षेपण वाहनों, उपग्रहों और गहन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए नई अंतरिक्ष नीति 2023 को पूरी तरह से लागू करना चाहिए।

- IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र) को मजबूत करने से अनुमोदन सुचारू हो जाएगा और नौकरशाही संबंधी देरी कम हो जाएगी।

- कर प्रोत्साहन, विनियामक सहजता और उद्यम पूंजी समर्थन से अधिक स्टार्टअप्स को अंतरिक्ष विनिर्माण, प्रणोदन प्रणाली और एआई-संचालित उपग्रह सेवा क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

- निजी उपग्रह प्रक्षेपण के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में तेजी लाने से भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

- अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन और अंतरिक्ष मलबे के शमन को मजबूत करना: भारत को अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाले नुकसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर कन्वेंशन के अनुसार अंतरिक्ष मलबे की निगरानी, ट्रैकिंग और शमन के लिए एक स्वतंत्र अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन (एसटीएम) प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।

- लेजर पृथक्करण और रोबोटिक भुजाओं का उपयोग करके सक्रिय मलबा हटाने वाले (एडीआर) उपग्रहों की तैनाती से कक्षा से निष्क्रिय उपग्रहों को हटाने में मदद मिल सकती है।

- भारत के बढ़ते उपग्रह बेड़े में एआई-संचालित टक्कर परिहार प्रणालियों को एकीकृत किया जाना चाहिए।

- यूएनओओएसए और आईएडीसी (अंतर-एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति) के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने से वैश्विक अंतरिक्ष स्थिरता में भारत की भूमिका बढ़ेगी।

- मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के लिए अंतरिक्ष अवसंरचना में तेजी लाना: दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों को बनाए रखने के लिए, भारत को अंतरिक्ष आवास, उन्नत चालक दल मॉड्यूल और गहरे अंतरिक्ष जीवन समर्थन प्रणालियों का विकास करना होगा।

- एक समर्पित मानव अंतरिक्ष उड़ान अनुसंधान केंद्र (एचएसआरसी) की स्थापना से अंतरिक्ष चिकित्सा, अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण और सूक्ष्मगुरुत्व अनुसंधान में नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा।

- भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस-1) की कार्ययोजना को 2035 तक परिचालन के लिए तैयार करने हेतु तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

- साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष परिसंपत्ति संरक्षण को बढ़ाना: भारत को उपग्रहों, जीपीएस प्रणालियों और रक्षा अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को साइबर खतरों से बचाने के लिए इसरो और डीआरडीओ के तहत एक समर्पित अंतरिक्ष साइबर सुरक्षा कमान का निर्माण करना चाहिए।

- क्वांटम एन्क्रिप्शन, एआई-संचालित विसंगति पहचान और उपग्रह फायरवॉल को मजबूत करने से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा होगी।

- अंतरिक्ष-आधारित परिसंपत्तियों के लिए वास्तविक समय खतरा निगरानी प्रणालियों को लागू करने से हैकिंग, जीपीएस स्पूफिंग और विद्युत चुम्बकीय हमलों की कमजोरियां कम हो जाएंगी।

- अंतरिक्ष और अंतरग्रहीय अन्वेषण क्षमता को मजबूत करना: भारत को चंद्रमा, मंगल और शुक्र के मिशनों में तेजी लानी चाहिए, जिससे वैश्विक अंतरिक्ष में उसकी अग्रणी स्थिति में वृद्धि हो सके।

- चंद्रयान-4 (चंद्र नमूना वापसी मिशन) और मंगलयान-2 (मंगल ऑर्बिटर मिशन-2) को उन्नत रोबोट रोवर्स, एआई-संचालित नेविगेशन और इन-सीटू संसाधन उपयोग (आईएसआरयू) प्रयोगों के साथ प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- अंतरग्रहीय अनुसंधान केंद्र (आईआरसी) की स्थापना से वैज्ञानिक सहयोग और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

- भारत के उपग्रह-आधारित अनुप्रयोगों और डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार: भारत को आपदा प्रबंधन, कृषि और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पृथ्वी अवलोकन, नेविगेशन और ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए अपने उपग्रह बेड़े का विस्तार करना चाहिए।

- अगली पीढ़ी के NavIC उपग्रहों की तैनाती से स्वतंत्र उपग्रह नेविगेशन और भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी।

- उपग्रह-आधारित क्वांटम संचार को मजबूत करने से सुरक्षित डेटा संचरण और रक्षा अनुप्रयोगों में वृद्धि होगी।

- जलवायु-लचीला अंतरिक्ष अवसंरचना और वैकल्पिक प्रक्षेपण स्थल: जलवायु परिवर्तन, समुद्र-स्तर में वृद्धि और चरम मौसम से होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए, भारत को श्रीहरिकोटा से आगे अंतर्देशीय प्रक्षेपण स्थलों का विकास करना होगा।

- मध्य भारत में दूसरा प्रक्षेपण परिसर स्थापित करने से प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान परिचालन में अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।

- उन्नत हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग और एआई-संचालित जलवायु मॉडलिंग के साथ इसरो के मौसम निगरानी उपग्रहों को मजबूत करने से भारत की आपदा प्रतिक्रिया में सुधार होगा।

- पर्यावरण अनुकूल, गैर विषैली हरित प्रणोदन प्रौद्योगिकियों को लागू करने से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित होगा।

निष्कर्ष

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र एक परिवर्तनकारी मोड़ पर है, जिसमें इसरो वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण, पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण और मानव अंतरिक्ष उड़ान में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। निरंतर प्रयासों के साथ, इसरो तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ा सकता है, आर्थिक अवसरों को बढ़ा सकता है और वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में योगदान दे सकता है, जिससे अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का दीर्घकालिक नेतृत्व सुनिश्चित हो सके।

अति-संरक्षित तत्व

चर्चा में क्यों?

शोधकर्ताओं ने एक कारण खोजा है कि मानव और माउस जीनोम (Tra2b जीन) के कुछ खंड 80 मिलियन वर्षों से अपरिवर्तित क्यों रहे हैं। ये खंड, जिन्हें अल्ट्रा-संरक्षित तत्व (UCE) के रूप में जाना जाता है, प्रोटीन उत्पादन को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

डीएनए में अल्ट्रा-संरक्षित तत्व (यूसीई) क्या हैं?

अति-संरक्षित तत्व (यूसीई) लंबे, अत्यधिक संरक्षित डीएनए अनुक्रम (200+ बेस पेयर) हैं, जो लाखों वर्षों से मानव, चूहे, मुर्गियां और यहां तक कि मछली सहित कई प्रजातियों में अपरिवर्तित बने हुए हैं।

मुख्य विशेषताएं:

- जीनोम के कोडिंग (जीन) और गैर-कोडिंग (नियामक) दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है।

- उत्परिवर्तनों को बर्दाश्त नहीं करते, जिसका अर्थ है कि वे लाखों वर्षों तक विभिन्न प्रजातियों में एक समान बने रहते हैं।

- कई यूसीई प्रोटीन के लिए कोड नहीं बनाते हैं, लेकिन जीन विनियमन और कोशिकीय कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उनका महत्व:

- विकासवादी महत्व: उनका अत्यधिक संरक्षण यह सुझाव देता है कि वे जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि कोई भी उत्परिवर्तन संभवतः हानिकारक होगा।

- जीन विनियमन: यूसीई प्रवर्धक या मंदक के रूप में कार्य कर सकते हैं, तथा नियंत्रित कर सकते हैं कि जीन कब और कहां सक्रिय होंगे।

- विकासात्मक भूमिकाएँ: वे अक्सर मस्तिष्क के विकास, प्रजनन क्षमता और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से जुड़ी होती हैं।

- रोग की रोकथाम: यूसीई जीन अभिव्यक्ति को स्थिर करके आनुवंशिक विकारों और कैंसर से रक्षा कर सकते हैं।

मानव और माउस जीनोम ओवरलैप क्यों होते हैं?

मनुष्य और चूहे एक ही स्तनधारी पूर्वज को साझा करते हैं जो लगभग 80 मिलियन वर्ष पहले रहते थे।

जीनोमिक समानता:

- लगभग 85% चूहों के जीन सीधे मनुष्यों में मिलते हैं।

- लाखों वर्षों के विकास के बावजूद, मनुष्यों और चूहों के बीच लगभग 500 UCE समान हैं।

- कोशिका विभाजन, चयापचय और मस्तिष्क कार्य जैसी कई मूलभूत प्रक्रियाएं विभिन्न प्रजातियों में समान होती हैं, जिससे महत्वपूर्ण डीएनए क्षेत्रों का उच्च संरक्षण आवश्यक हो जाता है।

चिकित्सा अनुसंधान:

- इन समानताओं के कारण, चूहे मानव आनुवंशिकी, रोगों और दवा प्रतिक्रियाओं के अध्ययन के लिए एक मॉडल जीव के रूप में काम करते हैं।

- यू.सी.ई. वैज्ञानिकों को विभिन्न प्रजातियों में जीन के कार्य को समझने में मदद करता है, जिससे विकास और जैव-चिकित्सा संबंधी प्रगति के बारे में जानकारी मिलती है।

|

1 videos|326 docs|212 tests

|

FAQs on Science and Technology (विज्ञान और प्रौद्योगिकी): March 2025 UPSC Current Affairs - विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE

| 1. भारत की एआई क्रांति का उद्देश्य क्या है? |  |

| 2. भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हाल के विकास क्या हैं? |  |

| 3. अंतरिक्ष मलबा संकट क्या है और इससे भारत को क्या खतरा है? |  |

| 4. तपेदिक उन्मूलन के लिए हीरोरैट्स का क्या महत्व है? |  |

| 5. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का क्या महत्व है? |  |