The Hindi Editorial Analysis- 26th May 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

शीर्षक योजनाएँ, लेकिन तमिलनाडु की महिलाओं को बेहतर की आवश्यकता है

समाचार में क्यों?

तमिलनाडु में महिलाएँ अपने घरों, कार्यस्थलों और समुदायों में लंबे समय से शक्ति के स्तंभ रही हैं। फिर भी, उनकी लचीलापन के बावजूद, कई महिलाओं को उचित प्रणालीगत समर्थन की कमी है। जबकि राज्य ने कई महिलाओं-केंद्रित योजनाएँ बहुत प्रचार के साथ शुरू की हैं, वादों और ठोस परिणामों के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा है।

ब्यूरोक्रेटिक अक्षमताएँ, देरी, और बहिष्कार ने इन पहलों की परिवर्तक क्षमता को सीमित कर दिया है, जिससे कई महिलाएँ वास्तविक लाभों की तुलना में अधिक प्रतीकात्मक इशारों के साथ रह गई हैं।

मुख्य योजनाएँ और उनकी चुनौतियाँ

- प्राप्त आवेदन: लगभग 2.06 करोड़ महिलाओं ने आवेदन किया।

- स्वीकृत आवेदन (मार्च 2024 तक): केवल 1.06 करोड़ को स्वीकृति मिली।

- बहिष्करण: लगभग 1 करोड़ महिलाएँ, जो मुख्यतः ग्रामीण और कमजोर पृष्ठभूमियों से थीं, को बाहर रखा गया।

- बहिष्करण के कारण: कठोर दस्तावेज़ी आवश्यकताएँ और प्रशासनिक बाधाएँ।

- क्षेत्रीय मुद्दे: तिरुवन्नामलई और विलुप्पुरम जैसे जिलों में, महिलाओं को राशन कार्ड या भूमि रिकॉर्ड में विसंगतियों के कारण अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। 9.24 लाख से अधिक महिलाओं ने अपील की, जो व्यापक निराशा को दर्शाती है (स्रोत: 11 अक्टूबर, 2023 की रिपोर्ट)।

- देरी: यहाँ तक कि जिन आवेदकों को स्वीकृति मिली, उन्हें धन वितरण में देरी का सामना करना पड़ा, जिससे योजना के समय पर समर्थन का वादा कमजोर पड़ा।

महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन पहलकदमी

फ्री बस यात्रा योजना:

- लाभ: महिलाओं के यात्रियों के लिए लागत में बचत।

- चुनौतियाँ:

- भीड़भाड़ वाली बसें।

- द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में सेवा की कम आवृत्ति।

- सुरक्षा उपायों की कमी।

- महिला चालक, मार्शल या अंतिम-मील कनेक्टिविटी समाधानों की कमी।

कल्याण कार्यक्रमों में निरंतरता बनाम नवाचार

- अम्मा बेबी केयर किट्स: महत्वपूर्ण अपडेट या विस्तार के बिना जारी है।

- महिला-नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों के लिए सब्सिडी और सूक्ष्म ऋण: घटित वित्तपोषण ने महिलाओं के उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को कमजोर कर दिया है।

नीति और कार्यान्वयन के बीच का अंतर

जबकि योजनाएँ उत्साह के साथ शुरू की जाती हैं, उनकी सफलता प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। प्रतीकात्मक इशारे और राजनीतिक धूमधाम बिना लगातार वितरण के सार्थक परिवर्तन में नहीं बदलते। बयानबाजी और वास्तविकता के बीच का अंतर उन प्रणालियों में है जो पहुँच और जवाबदेही को प्राथमिकता देती हैं।

सफल पहलकदमियाँ जो सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं

तमिलनाडु में कई स्थायी कार्यक्रम हैं जो अच्छी तरह से कार्यान्वित पहलकदमियों की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं:

क्रैडल बेबी योजना:

- यह योजना 1990 के दशक की शुरुआत में महिला भ्रूण हत्या से लड़ने के लिए शुरू की गई थी।

- प्रभाव: 1992 से 2011 के बीच, सलेम, धर्मपुरी और मदुरै जैसे जिलों में महिला भ्रूण हत्या में 75% से अधिक की कमी आई है (स्रोत: तमिलनाडु सामाजिक कल्याण विभाग)।

महिला पुलिस थाने:

- 2021 तक 222 से अधिक थाने कार्यरत हैं।

- न्याय तक सुरक्षित और सहानुभूतिपूर्ण पहुंच प्रदान करते हैं।

स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण:

- हजारों महिलाओं को पंचायत अध्यक्ष, पार्षद और सामुदायिक नेताओं के रूप में सेवा करने के लिए सशक्त किया।

- स्थानीय बजट और निर्णय-निर्माण में महिलाओं के प्रभाव को मजबूत किया।

थालिक्कु थांगम पहल:

कम आय वाली महिलाओं को विवाह पर वित्तीय सहायता और सोना प्रदान करती है (कक्षा 12 पास के लिए ₹25,000 + 8 ग्राम सोना; स्नातकों के लिए ₹50,000)।

अम्मा मुफ्त साइकिल योजना:

ग्रामीण स्कूल की लड़कियों को साइकिलें प्रदान करती है, जिससे शिक्षा तक पहुंच में सुधार करके ड्रॉपआउट दरों को कम किया जा रहा है।

कामकाजी महिलाओं के लिए दैनिक समर्थन

- अम्मा कैंटीन: सस्ती, पौष्टिक भोजन प्रदान करते हैं ताकि दैनिक बोझ कम हो सके।

- घरेलू उपकरण: सब्सिडी वाले उपकरण परिवारों के लिए आराम, सुरक्षा और स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं।

सच्ची सफलता का माप

महिलाओं-केंद्रित योजनाओं की सफलता कार्यक्रमों की संख्या में नहीं, बल्कि उनके जीवन पर वास्तविक प्रभाव में है। सशक्तिकरण निम्नलिखित में परिलक्षित होता है:

- स्वस्थ बच्चे।

- सुरक्षित समुदाय।

- आत्मविश्वासी महिला नेता।

- लड़कियाँ, जो डर से मुक्त होकर, महत्वाकांक्षा के साथ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।

आगे का रास्ता

इरादे और प्रभाव के बीच की खाई को पाटने के लिए, तमिलनाडु को प्राथमिकता देनी चाहिए:

- प्रभावी प्रणाली: प्रशासनिक बाधाओं को कम करने के लिए सरल प्रक्रियाएँ।

- समावेशी पहुँच: ऐसी सेवाएँ जो सभी महिलाओं तक पहुँचें, विशेषकर सबसे हाशिए पर रहने वाली महिलाओं तक।

- स्थायी सम्मान: ऐसी नीतियाँ जो महिलाओं की गरिमा का सम्मान करती हैं, केवल प्रतीकात्मक इशारों से परे।

निष्कर्ष

तमिलनाडु की महिला-केंद्रित योजनाएँ सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, लेकिन इनका प्रभाव प्रशासनिक बाधाओं, देरी, और बहिष्करण के कारण कम हो जाता है। वास्तविक प्रगति निरंतरता, मापने योग्य परिणामों, और ऐसी प्रणालियों में निहित है जो महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा, नेतृत्व, और अवसरों को बढ़ावा देती हैं। सशक्तिकरण सुर्खियों के माध्यम से नहीं, बल्कि गरिमा और सम्मान के साथ परिवर्तित जीवन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

एक नए भारत-आफ्रीका डिजिटल संधि का समय

यह समाचार क्यों है?

एक नया भारत-आफ्रीका डिजिटल समझौता, जो आपसी सम्मान, सह-विकास, और स्थायी साझेदारियों के सिद्धांतों पर आधारित है, अफ्रीकी महाद्वीप में डिजिटल समावेशन को बढ़ाने के लिए एक सुसंगत मॉडल साबित हो सकता है।

परिचय

- आफ्रीका दिवस, जो 25 मई को मनाया जाता है, 1963 में अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना की स्मृति में है और महाद्वीप की एकता, स्वतंत्रता, और विकास की निरंतर खोज का प्रतीक है।

- अफ्रीकी संघ की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी (2020–2030) अपने एजेंडे में डिजिटल नवाचार को प्राथमिकता देती है, जो सामाजिक और आर्थिक प्रगति में डिजिटल उपकरणों की भूमिका को उजागर करती है।

- वैश्विक परिदृश्य में हो रहे बदलाव भारत की विकास कूटनीति को अफ्रीका में पुनः आकार दे रहे हैं, जो सरकारी वित्त पोषण और सामाजिक रूप से संचालित समाधानों से आगे बढ़कर सामाजिक उद्यमों द्वारा कम लागत वाले, प्रभावी नवाचारों को शामिल कर रहा है।

- यह विकास भारत की अफ्रीका के साथ साझेदारी में अधिक समावेशी और लचीले दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है।

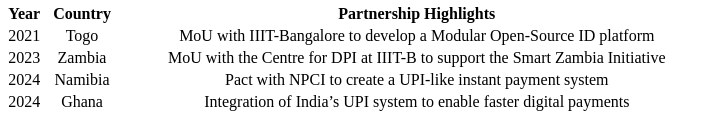

डिजिटल साझेदारी

अफ्रीका में भारत की नई डिजिटल विकास दृष्टिकोण

विकास रणनीति में बदलाव

- भारत अफ्रीका के साथ विकास सहयोग के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जो एकीकृत, प्रौद्योगिकी-आधारित साझेदारियों पर केंद्रित है।

- यह दृष्टिकोण पहले की पहलों पर आधारित है, जैसे कि पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क (2009), जिसने उपग्रह और फाइबर ऑप्टिक सिस्टम के माध्यम से टेली-चिकित्सा और टेली-शिक्षा सेवाएँ प्रदान की, जिसे टेलीकॉम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (TCIL) द्वारा लागू किया गया था।

भारत की DPI सफलता पर निर्माण

- भारत का लक्ष्य अफ्रीका में डिजिटल समाधानों को साझा करना और सह-विकसित करना है, जो इसके सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) प्रणालियों से प्रेरित हैं, जैसे:

- आधार: डिजिटल पहचान प्रणाली।

- UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस): डिजिटल भुगतान प्रणाली।

- CoWIN: वैक्सीन प्रबंधन और ट्रैकिंग प्रणाली।

- DIKSHA: डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म।

ये प्रयास अफ्रीकी पहलों जैसे स्मार्ट अफ्रीका एलायंस और पॉलिसी और रेगुलेटरी इनिशिएटिव फॉर डिजिटल अफ्रीका के साथ मेल खाते हैं, जो प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान और सेवा वितरण में सुधार करने का लक्ष्य रखते हैं।

भारत–अफ्रीका डिजिटल सहयोग: मुख्य मामले

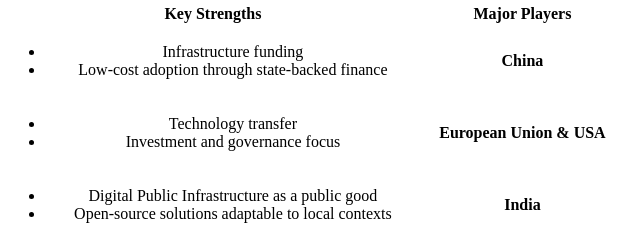

अफ्रीका में प्रतिस्पर्धात्मक डिजिटल परिदृश्य

अफ्रीकी देश डिजिटल साझेदारों का चयन करने में increasingly चयनात्मक हो रहे हैं, स्थानीय डिजिटल आवश्यकताओं को पूरा करने और लागत-कुशल समाधान प्रदान करने वाले साझेदारों को प्राथमिकता दी जा रही है।

अफ्रीका के डिजिटल क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी

स्ट्रैटेजिक कदम: IIT मद्रास – ज़ांज़ीबार परिसर

- IIT मद्रास का पहला विदेशी परिसर ज़ांज़ीबार में स्थापित करना अफ्रीका में तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम है।

- यह परिसर डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कार्यक्रम प्रदान करता है, जिसे भारतीय निजी क्षेत्र के सहयोग से छात्रवृत्तियों और अवसंरचना विकास के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है।

- यह पहल तकनीकी विशेषज्ञता बनाने और अफ्रीका में डिजिटल अवसंरचना के विकास का समर्थन करने के उद्देश्य से की गई है, जो तकनीकी प्रगति को सामाजिक-आर्थिक विकास के लक्ष्यों के साथ संरेखित करती है।

अफ्रीका की डिजिटल रूपांतरण की चुनौतियाँ

- अफ्रीका अपने डिजिटल रूपांतरण यात्रा में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से:

- उच्च लागत: डेटा और डिजिटल उपकरणों की लागत एक प्रमुख बाधा बनी हुई है, जो कई लोगों की पहुँच को सीमित करती है।

- संविधानिक अंतर: इंटरनेट कनेक्टिविटी में ग्रामीण-शहरी विभाजन स्पष्ट है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच खराब है।

- लिंग असमानताएँ: डिजिटल पहुँच और साक्षरता में लगातार लिंग अंतर इस विभाजन को और बढ़ाता है, जिससे डिजिटल संसाधनों तक समान पहुँच में बाधा उत्पन्न होती है।

- ऊर्जा बाधाएँ: कई देशों में अस्थिर ऊर्जा आपूर्ति के कारण डिजिटल अवसंरचना की वृद्धि में रुकावट आती है, जो स्थायी ऊर्जा समाधान और ग्रिड विस्तार की आवश्यकता को उजागर करता है।

मुख्य डिजिटल बाधाएँ

- पहुँच की लागत: इंटरनेट सेवाओं और स्मार्टफ़ोन की उच्च कीमतें डिजिटल तकनीकों तक पहुँच को सीमित करती हैं।

- संयोग की खामियाँ: इंटरनेट संयोग में एक महत्वपूर्ण अंतर है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि शहरी क्षेत्रों में बेहतर पहुँच है।

- लिंग विषमता: महिलाओं को डिजिटल पहुँच और साक्षरता के कम स्तरों का सामना करना पड़ता है, जो डिजिटल भागीदारी में लिंग अंतर को बढ़ाता है।

- शक्ति सीमाएँ: कई देशों में कमजोर बिजली ग्रिड मजबूत डिजिटल अवसंरचना के विकास में बाधा डालते हैं।

डिजिटल शासन में प्रगति

- चुनौतियों के बावजूद, अफ्रीका में डिजिटल शासन में प्रगति हो रही है:

- डिजिटल राष्ट्रीय आईडी सिस्टम: 85% अफ्रीकी देशों ने डिजिटल-सक्षम राष्ट्रीय आईडी सिस्टम लागू किए हैं।

- बायोमेट्रिक डेटा संग्रह: 70% से अधिक देशों ने पहचान और सेवा वितरण के लिए बायोमेट्रिक डेटा एकत्र किया है।

ये प्रगति इंटरऑपरेबल और समावेशी डिजिटल प्लेटफार्मों के विकास की नींव रखती हैं, जो सेवा वितरण और शासन को बेहतर बना सकती हैं।

डिजिटल प्रगति संकेतक

- राष्ट्रीय डिजिटल आईडी सिस्टम: 85% देशों में मौजूद, डिजिटल शासन के लिए आधार प्रदान करते हैं।

- जीवाणु प्रमाणीकरण: 70% से अधिक देशों में उपयोग किया जाता है, सुरक्षा और सेवा वितरण को बढ़ाता है।

आगे का रास्ता: भारत-आफ्रीका डिजिटल संधि

- संभावित भारत-आफ्रीका डिजिटल साझेदारी पर ध्यान केंद्रित कर सकती है:

- आपसी सम्मान: समानता और सम्मान पर आधारित संबंधों का निर्माण।

- सह-विकास: स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए समाधान विकसित करने के लिए मिलकर काम करना।

- दीर्घकालिक सहयोग: सतत विकास के लिए स्थायी संस्थागत साझेदारियों की स्थापना।

- स्केलेबल और समावेशी सिस्टम: ऐसे डिजिटल सिस्टम बनाना जो स्केलेबल, समावेशी, और स्थानीय संदर्भों के अनुकूल हों।

- विशेषज्ञता का लाभ उठाना: भारत की DPI विशेषज्ञता को अफ्रीका की बढ़ती डिजिटल अवसंरचना के साथ मिलाकर डिजिटल विभाजन को पाटना और सतत विकास का समर्थन करना।

- अफ्रीका का डिजिटल परिवर्तन, एकता और आत्मनिर्भरता पर आधारित, रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से गति पकड़ रहा है।

- भारत का दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी-आधारित सार्वजनिक वस्तुओं पर केंद्रित, अफ्रीका में शासन और सेवा वितरण की चुनौतियों को हल करने के लिए स्केलेबल और समावेशी समाधान प्रदान करता है।

- चालू डिजिटल विभाजन और ऊर्जा अवसंरचना के मुद्दों के बावजूद, की गई प्रगति भविष्य की उन्नति के लिए एक मजबूत आधार रखती है।

- एक भविष्य-दृष्टि वाली भारत-आफ्रीका डिजिटल संधि महाद्वीप के लिए एक अधिक समान, जुड़े हुए, और मजबूत भविष्य को बढ़ावा देने की क्षमता रखती है।

|

5 videos|3453 docs|1080 tests

|

FAQs on The Hindi Editorial Analysis- 26th May 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

| 1. तमिलनाडु की महिलाओं को बेहतर के लिए कौन सी योजनाएँ लागू की गई हैं? |  |

| 2. भारत-आफ्रीका डिजिटल संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? |  |

| 3. महिलाओं के विकास के लिए कौन से प्रमुख बाधाएँ हैं? |  |

| 4. डिजिटल इंडिया पहल का महिलाओं पर क्या प्रभाव है? |  |

| 5. क्या भारत-आफ्रीका डिजिटल संधि से तमिलनाडु की महिलाओं को लाभ होगा? |  |