UPSC Daily Current Affairs (Hindi)- 11th June 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस3/अर्थव्यवस्था

पीएमएवाई के अंतर्गत 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी मकान

स्रोत : हिंदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

अपने तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत तीन करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता को मंजूरी दी। तीन करोड़ घरों में से दो करोड़ पीएमएवाई-ग्रामीण के तहत और एक करोड़ पीएमएवाई-शहरी के तहत बनाए जाएंगे।

के बारे में

- पीएमएवाई भारत सरकार की एक प्रमुख आवास पहल है जिसे 2015 में शहरी और ग्रामीण गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

- इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2022 तक, जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ होगी, "सभी के लिए आवास" उपलब्ध कराना है।

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों को इसमें वित्तीय योगदान देना होता है।

अवयव

पीएमएवाई-शहरी (पीएमएवाई-यू)

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के बीच आवास की कमी को दूर करने के लिए शहरी क्षेत्रों को लक्षित किया गया है।

- विभिन्न तरीकों के माध्यम से किफायती आवास के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है जैसे:

- इन-सीटू स्लम पुनर्विकास

- साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी)

- लाभार्थी-नेतृत्व वाले व्यक्तिगत आवास निर्माण/संवर्द्धन

- क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)

PMAY-G or PMAY-Gramin

- ग्रामीण गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उन परिवारों के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ टिकाऊ घरों का निर्माण करना है जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है।

बजट आवंटन

- फरवरी 2024 में जारी अंतरिम बजट में पीएमएवाई के दोनों घटकों (ग्रामीण और शहरी) को संयुक्त रूप से 80,671 करोड़ रुपये मिले

Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin (PMAY-G)

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य कुछ बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का मकान उपलब्ध कराना है।

- यह योजना उन लोगों के लिए है जिनके पास अपना घर नहीं है और जो कच्चे घरों में रहते हैं या जिनके घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

संबंधित मंत्रालय

- ग्रामीण विकास मंत्रालय

लागत साझा करना

- इकाई की लागत मैदानी क्षेत्रों में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाती है, अर्थात प्रत्येक इकाई के लिए 1.20 लाख रुपये की सहायता दी जाती है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के आंकड़ों के मापदंडों का उपयोग करके की जाती है और ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित किया जाता है

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत लाभार्थी 90/95 व्यक्ति-दिवस अकुशल श्रम के हकदार हैं।

- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत मनरेगा या अन्य योजनाओं के सहयोग से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी।

- भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे बैंक खातों या डाकघर खातों में किया जाता है जो आधार से जुड़े होते हैं।

प्रदर्शन

- पीएमएवाई-जी के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित 2.95 करोड़ मकानों के समग्र अनिवार्य लक्ष्य में से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पात्र लाभार्थियों को 2.94 करोड़ से अधिक मकान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं।

- 2.61 करोड़ मकान पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं

Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban (PMAY)

- सभी के लिए आवास भारत सरकार के प्रमुख प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जिसे 25 जून को लॉन्च किया गया और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

- यह वर्ष 2022 तक, जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा, राज्यों या संघ शासित प्रदेशों या केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से देश के शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को सभी मौसम के अनुकूल पक्के मकान सुनिश्चित करेगा।

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कुछ पहल:

- किफायती किराये के आवास परिसर (एआरएचसी): यह पीएमएवाई-यू के तहत एक उप-योजना है, जिसका उद्देश्य शहरी प्रवासियों या गरीबों को उनके कार्यस्थल के नजदीक सम्मानजनक किफायती किराये के आवास तक पहुंच प्रदान करके जीवन को आसान बनाना है।

- वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती - भारत (जीएचटीसी-भारत): इसका उद्देश्य आवास निर्माण क्षेत्र के लिए दुनिया भर से नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और उन्हें मुख्यधारा में लाना है, जो टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और आपदा-रोधी हों।

- सीएलएसएस आवास पोर्टल (सीएलएपी): यह पोर्टल लाभार्थियों द्वारा सब्सिडी की स्थिति पर नज़र रखने के साथ-साथ आवेदनों के प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है।

- अंगीकार: यह 2019 में 'सभी के लिए आवास' मिशन द्वारा शुरू किया गया सामाजिक परिवर्तन प्रबंधन अभियान है। इसने सर्वोत्तम प्रथाओं पर घर-घर जागरूकता के माध्यम से परिवर्तन के अनुकूल पीएमएवाई-यू लाभार्थियों की क्षमता का निर्माण करने के उद्देश्य को प्राप्त किया है।

समयसीमा का विस्तार

- अगस्त 2022 में, सरकार ने 31 मार्च, 2022 तक पहले से स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए पीएमएवाई-यू को 31 दिसंबर, 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी।

जीएस2/राजनीति

आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा

स्रोत : द हिंदू

चर्चा में क्यों?

अब 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है।

अधूरा वादा:

- पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा नेताओं के आश्वासन के बावजूद, विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा (एससीएस) देने का वादा पूरा नहीं हुआ।

आर्थिक संघर्ष:

- विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश को राजस्व घाटे और बढ़ते कर्ज का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उसकी विकास परियोजनाएं और बुनियादी ढांचागत पहल बाधित हो रही हैं।

केंद्रीय सहायता पर निर्भरता:

- अमरावती के विकास जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता तथा चालू राजस्व घाटे के कारण, आंध्र प्रदेश अपनी आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए केंद्रीय सहायता चाहता है।

एससीएस प्रदान करने के लिए पांच कारक योग्यता मानदंड के रूप में मौजूद थे:

- ऐसे राज्य जिनमें जनजातीय आबादी अधिक हो, जनसंख्या का घनत्व कम हो, पहाड़ी राज्य हों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के करीब हों

- सामाजिक-आर्थिक और औद्योगिक पिछड़ेपन वाले राज्य

- जिन राज्यों के पास पर्याप्त राज्य वित्त का अभाव है

वर्तमान में, एससीएस वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड शामिल हैं।

2018 में चंद्रबाबू नायडू ने विशेष पैकेज पर क्यों सहमति जताई?

- विपक्ष का दबाव: एससीएस के अधूरे वादे को लेकर आलोचना और विपक्ष के कड़े अभियान का सामना करते हुए, नायडू, जो उस समय एनडीए के साथ गठबंधन में थे, ने विकल्प के रूप में विशेष पैकेज (एसपी) पर सहमति व्यक्त की।

- नायडू का सपा को स्वीकार करने का निर्णय राजनीतिक कारणों से प्रभावित था, जिसमें एनडीए गठबंधन के भीतर स्थिरता बनाए रखने और विपक्ष के हमलों का मुकाबला करने की आवश्यकता भी शामिल थी।

क्या राज्य विशेष दर्जा पाने के योग्य है?

- विवादास्पद योग्यता: एससीएस के लिए आंध्र प्रदेश की पात्रता विवादित है, कुछ लोगों का तर्क है कि यह सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक पिछड़ेपन सहित विशेष दर्जे के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

- पूर्व निरस्तीकरण: 14वें वित्त आयोग ने एससीएस को सामान्य श्रेणी के दर्जे के बराबर माना तथा नए राज्यों के लिए इसे निरस्त कर दिया, तथा इसके विकल्प के रूप में कर हस्तांतरण में वृद्धि तथा राजस्व घाटा अनुदान का हवाला दिया।

14वें वित्त आयोग ने क्या कहा?

- वैकल्पिक अनुदान: एससीएस के स्थान पर, आयोग ने राज्यों को कर हस्तांतरण में वृद्धि की तथा राजकोषीय असमानताओं को दूर करने के लिए राजस्व घाटा अनुदान की शुरुआत की, जिससे आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता मिली।

- समीक्षा की गुंजाइश: हालांकि 14वें वित्त आयोग ने एससीएस को स्पष्ट रूप से खारिज नहीं किया, लेकिन उसने निर्णय केंद्र सरकार पर छोड़ दिया तथा बाद के वित्त आयोगों और नीति निकायों द्वारा इसकी संभावित समीक्षा का सुझाव दिया।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- व्यापक आर्थिक सुधार: आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, राजकोषीय घाटे को कम करने और निवेश आकर्षित करने के लिए संरचनात्मक सुधारों को लागू करना, विशेष दर्जे या केंद्रीय सहायता पर निर्भरता से परे सतत विकास सुनिश्चित करना।

- लक्षित विकास परियोजनाएं: महत्वपूर्ण आवश्यकताओं और संभावित आर्थिक लाभ के आधार पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण को प्राथमिकता दें, विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कृषि, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें।

मुख्य पी.वाई.क्यू.:

- राज्यों और क्षेत्रों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन उन्नीसवीं सदी के मध्य से ही एक सतत प्रक्रिया रही है। उदाहरणों के साथ चर्चा करें। (UPSC IAS/2022)

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

भारत ने रूस में आयोजित ब्रिक्स समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। यह बैठक 2023 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए ब्रिक्स के विस्तार के बाद पहली बैठक थी।

ब्रिक्स क्या है?

- सदस्य: ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका)

- उत्पत्ति: अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा 2001 में BRIC के रूप में गढ़ा गया, जिसे 2010 में BRICS के रूप में औपचारिक रूप दिया गया

- गठन: 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक

- दक्षिण अफ्रीका का समावेश: दिसंबर 2010 में BRIC में शामिल होने का निमंत्रण

- ब्रिक्स की वैश्विक हिस्सेदारी:

- जनसंख्या: 41%

- जीडीपी: 24%

- वैश्विक व्यापार: 16%

- अध्यक्षता: ब्रिक्स अनुक्रम के अनुसार सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष घुमाई जाती है

- भारत की मेजबानी: 2021 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की

- महत्वपूर्ण पहल:

- 2014 में स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी): 70 बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई

- 2014 में हस्ताक्षरित आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था: इसका उद्देश्य अल्पकालिक भुगतान संतुलन के दबावों को रोकना और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना है

- व्यापार सुविधा के लिए सीमा शुल्क समझौतों पर हस्ताक्षर

- 2021 में शुरू किया गया ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तारामंडल: इसमें सदस्यों द्वारा विकसित छह मौजूदा उपग्रह शामिल हैं

ब्रिक्स का उद्देश्य

ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक सहयोग, विकास और विश्व मामलों में प्रभाव को बढ़ावा देना है। प्रमुख लक्ष्यों में सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना, विकास वित्तपोषण के लिए संस्थानों का निर्माण करना और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीतिक समन्वय और संवाद को मजबूत करना शामिल है।

ब्रिक्स-11 विस्तार

ब्रिक्स ने अपने 15वें शिखर सम्मेलन में छह नए सदस्य जोड़कर जश्न मनाया, जिससे पाँच से ग्यारह देश इसमें शामिल हो गए। इस कदम का उद्देश्य इसके वैश्विक प्रभाव को बढ़ाना है। नए सदस्यों में मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया और अर्जेंटीना शामिल हैं, जिससे ब्रिक्स की पहुँच विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ गई है। इन देशों की पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी, 2024 से शुरू होगी।

ब्रिक्स के भीतर चुनौतियाँ

- कोई एकीकृत दृष्टिकोण नहीं: वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए ब्रिक्स के पास स्पष्ट और एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव है, जिससे समन्वित कार्रवाई में बाधा आ रही है।

- द्विपक्षीय संघर्ष: सदस्य देशों के बीच तनाव, जैसे चीन-भारत सीमा विवाद और रूस के संघर्ष, ब्रिक्स के भीतर सामंजस्य और सहयोग को कमजोर करते हैं।

- आर्थिक असमानताएं: सदस्य देशों के बीच आर्थिक असमानता, जिसमें चीन आर्थिक रूप से समूह पर हावी है, न्यायसंगत निर्णय लेने और सहयोग के लिए चुनौतियां उत्पन्न करती है।

- व्यापार असंतुलन: सदस्य देशों के बीच व्यापार असंतुलन, अंतर-ब्रिक्स व्यापार और आर्थिक एकीकरण प्रयासों में बाधा डालता है।

- विविधता: सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक, भाषाई और राजनीतिक विविधता सामान्य रणनीतियों और उद्देश्यों के विकास को सीमित करती है।

- सीमित संस्थागत ढांचा: सामूहिक पहलों के प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन के लिए ब्रिक्स में मजबूत संस्थागत तंत्र का अभाव है।

जीएस2/राजनीति

भाजपा और सहयोगी दल लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए क्यों होड़ में हैं?

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

18वीं लोकसभा के शुरू होने से पहले भाजपा के दो मुख्य एनडीए सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू कथित तौर पर अध्यक्ष पद के लिए होड़ में हैं। नए सदस्यों को प्रोटेम या अस्थायी अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलाने के बाद अध्यक्ष को लोकसभा का पीठासीन अधिकारी चुना जाता है।

लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या हैं?

- पद के बारे में: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का प्रावधान है, जिनका चुनाव सदन के प्रारंभ होने के बाद "यथाशीघ्र" किया जाना है।

- अध्यक्ष का चुनाव और कार्यकाल: वह सदन में साधारण बहुमत से चुना जाता है और उसका कार्यकाल सदन के विघटन के साथ समाप्त होता है। वह इस्तीफा भी दे सकता है या उससे पहले पद से हटाया जा सकता है।

- अध्यक्ष को हटाना: संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार, अध्यक्ष के खिलाफ 14 दिन के नोटिस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। साथ ही, सदन के किसी भी अन्य सदस्य की तरह, उसे अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है।

- अध्यक्ष की योग्यता: अध्यक्ष बनने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता नहीं है, जिसका अर्थ है कि कोई भी सदस्य विचार किए जाने का हकदार है।

सदन में अध्यक्ष का पद अन्य सदस्यों से किस प्रकार भिन्न है?

- अध्यक्ष लोक सभा का पीठासीन अधिकारी होता है और संसदीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- यह पोस्ट अन्य सदस्यों से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है:

- सदन में अध्यक्ष की कुर्सी का स्थान।

- उसके पास निर्णायक मत का अधिकार होता है और वह सदन के कामकाज का प्रभारी होता है तथा सदस्यों की अयोग्यता से निपटने में महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका निभाता है।

- अन्य सांसदों के विपरीत अध्यक्ष का वेतन भारत की संचित निधि से लिया जाता है।

- लोकसभा का संचालन कैसे किया जाए, इसका निर्णय अध्यक्ष द्वारा सदन के नेता के परामर्श से लिया जाता है। सदस्यों को प्रश्न पूछने या किसी मामले पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

- सदन के कामकाज के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने में अध्यक्ष के पास व्यापक शक्तियाँ हैं। अध्यक्ष के पास उन टिप्पणियों को (पूरी तरह या आंशिक रूप से) हटाने का अधिकार है जिन्हें वह असंसदीय मानता है।

अविश्वास प्रस्ताव

- सबसे महत्वपूर्ण समय वह होता है जब अध्यक्ष की निष्पक्षता विपक्ष पर प्रभाव डालती है, जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है।

- उदाहरण के लिए, जब 2018 में वाईएसआरसीपी और टीडीपी ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया, तो तत्कालीन अध्यक्ष ने प्रस्ताव को स्वीकार करने और मतदान के लिए रखने से पहले सदन को कई बार स्थगित कर दिया था।

मतदान डालना

- संविधान के अनुच्छेद 100 के अनुसार, राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष प्रथमतः मतदान नहीं करेंगे, किन्तु मत बराबर होने की स्थिति में वे निर्णायक मत का प्रयोग करेंगे।

- परम्परागत रूप से, अध्यक्ष सरकार के पक्ष में मतदान करता है।

सदस्यों की अयोग्यता

- दसवीं अनुसूची या दलबदल विरोधी कानून, जिसे 52वें (संशोधन) अधिनियम, 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया, सदन के अध्यक्ष को किसी पार्टी से 'दलबदल' करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति देता है।

- किहोतो होलोहान मामले (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष में निहित शक्ति को बरकरार रखा और कहा कि केवल अध्यक्ष का अंतिम आदेश ही न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा।

विपक्ष और एनडीए सहयोगियों के लिए अध्यक्ष पद का महत्व

सदन में विपक्ष की आवाज़ बुलंद करने के लिए अध्यक्ष की तटस्थता/निष्पक्षता एक आवश्यक जाँच और संतुलन है। उन्हें भारत के संविधान के प्रावधानों (लोकसभा से संबंधित मामलों में), लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का अंतिम व्याख्याता माना जाता है।

- वह किसी सदस्य की अयोग्यता पर भी निर्णय लेता है तथा दल-बदल के मामलों में अंतिम प्राधिकारी होता है।

- संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष की शक्ति संभवतः सदन के संचालन से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दलबदल से सदन में सदस्यों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है और सरकार गिर सकती है।

जीएस2/राजनीति

पीएम मोदी मंत्रिमंडल गठन 2024

स्रोत: फाइनेंशियल एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए विभागों का बंटवारा कर दिया है, जिसमें कई प्रमुख मंत्रियों ने अपने विभाग बरकरार रखे हैं। गठबंधन की जरूरतों के कारण 72 मंत्रियों के विस्तार के बावजूद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) में कोई बदलाव नहीं किया गया।

कैबिनेट समितियां

के बारे में

- कैबिनेट समितियां भारत सरकार के मंत्रियों के छोटे समूह हैं, जिनमें से प्रत्येक शासन के विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित है।

- वे विशेष क्षेत्रों में अधिक केन्द्रित चर्चा और तीव्र निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करके सम्पूर्ण मंत्रिमंडल पर बोझ कम करने में सहायक हैं।

संवैधानिक/कानूनी प्रावधान

- अनुच्छेद 74 और 77 कार्यपालिका के कामकाज के लिए सामान्य रूपरेखा प्रदान करते हैं।

- अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के अस्तित्व की स्थापना करता है।

- अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है तथा राष्ट्रपति को कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बनाने की अनुमति देता है।

- भारत सरकार (कार्य-संचालन) नियम, 1961 विस्तृत तंत्र प्रदान करता है तथा प्रधानमंत्री को कैबिनेट समितियों के गठन का अधिकार देता है।

सदस्यता

- प्रत्येक समिति में तीन से आठ सदस्य होते हैं। आमतौर पर केवल कैबिनेट मंत्री ही इन समितियों के सदस्य होते हैं।

- यह असामान्य बात नहीं है कि गैर-कैबिनेट मंत्री भी समितियों के सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य हों।

प्रक्रिया

- केंद्रीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण और मंत्रिस्तरीय विभागों के आवंटन के बाद, प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय कैबिनेट समितियों का गठन करते हैं।

- इन समितियों में चयनित कैबिनेट सदस्य होते हैं और उन्हें विशिष्ट कार्य सौंपे जाते हैं।

समारोह

- ये समितियां मुद्दों का समाधान करती हैं तथा मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्ताव तैयार करती हैं तथा उन्हें सौंपे गए मामलों पर निर्णय लेती हैं।

- मंत्रिमंडल को ऐसे निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार है।

मौजूदा कैबिनेट समितियां

- कैबिनेट की नियुक्ति समिति

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति

- राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति

- निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति

- केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति

- संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति

- रोजगार एवं कौशल विकास पर कैबिनेट समिति

- आवास पर कैबिनेट समिति

सीसीएस - सुरक्षा पर कैबिनेट समिति

- सीसीएस राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा नीति से संबंधित मुद्दों से निपटता है।

- महत्वपूर्ण नियुक्तियों, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों और भारत के रक्षा व्यय से संबंधित प्रमुख निर्णय सीसीएस द्वारा लिए जाते हैं।

- सीसीएस कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विदेशी मामलों से संबंधित नीतिगत मामलों और परमाणु ऊर्जा से संबंधित मामलों पर भी विचार-विमर्श करती है।

प्रधानमंत्री की निगरानी

- प्रधानमंत्री मोदी के पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्रालय सहित प्रमुख जिम्मेदारियां बरकरार हैं।

- वह सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों और अन्य मंत्रियों को न सौंपे गए विभागों की देखरेख करते हैं।

विश्लेषण

मंत्रिमंडल की संरचना निरंतरता और गठबंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के बीच संतुलन को दर्शाती है, जो महत्वपूर्ण मंत्रालयों में अनुभवी नेतृत्व सुनिश्चित करती है, जबकि रणनीतिक विकास के लिए नए सदस्यों को एकीकृत करती है।

इसका ध्यान प्रमुख सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में स्थिरता के साथ-साथ शासन में संचयी प्रगति पर है।

जीएस3/रक्षा एवं सुरक्षा

भारत को तीसरे विमानवाहक पोत की आवश्यकता क्यों है?

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

मीडिया की हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि तीसरे विमानवाहक पोत के लिए भारतीय नौसेना का लगातार अनुरोध वास्तविकता के करीब पहुंच रहा है, क्योंकि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) लगभग 40,000 टन वजन वाले अतिरिक्त विक्रांत श्रेणी के प्लेटफॉर्म पर निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

स्वदेशी विमान वाहक-2 (आईएसी-2) के बारे में

स्वदेशी विमान वाहक-2 (IAC-2) भारतीय नौसेना के लिए प्रस्तावित दूसरा स्वदेशी विमान वाहक है। इसे पहले स्वदेशी विमान वाहक, INS विक्रांत के समान बनाने की योजना है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। IAC-2 में लगभग 45,000 टन का विस्थापन होने की उम्मीद है और यह STOBAR (शॉर्ट टेक-ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी या शॉर्ट टेक-ऑफ, बैरियर-अरेस्टेड रिकवरी) तकनीक से लैस होगा।

परिचालन बहुमुखी प्रतिभा:

- IAC-2 भारतीय नौसेना की परिचालन लचीलापन को बढ़ाएगा, जिससे वह शक्ति प्रक्षेपण, समुद्री सुरक्षा और मानवीय सहायता सहित कई तरह के मिशनों का संचालन करने में सक्षम होगी। वाहक की उन्नत क्षमताएं और आधुनिक प्रौद्योगिकियां उभरती समुद्री चुनौतियों से निपटने में इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करेंगी।

सामरिक निवारण:

- IAC-2 संभावित शत्रुओं के खिलाफ एक प्रमुख निवारक के रूप में काम करेगा, भारत की समुद्री निवारक स्थिति को मजबूत करेगा और अपने समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता का संकेत देगा। इसकी उपस्थिति भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी, जो क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा में योगदान देगी।

तकनीकी उन्नति:

- IAC-2 के निर्माण और संचालन से भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग में तकनीकी नवाचार और उन्नति को बढ़ावा मिलेगा। यह अनुसंधान और विकास प्रयासों को बढ़ावा देगा, नौसेना रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और तकनीकी संप्रभुता को बढ़ावा देगा।

बजटीय मुद्दे:

- आईएसी-2 के निर्माण और संचालन की अनुमानित लागत अधिक है, जिससे बजटीय बाधाओं और प्रतिस्पर्धी रक्षा प्राथमिकताओं के बीच संसाधनों के आवंटन को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।

परिचालन संबंधी कमजोरियां:

- IAC-2 को चीन और पाकिस्तान जैसे संभावित विरोधियों द्वारा अपनाई जा रही एंटी-एक्सेस/एरिया डिनायल (A2/AD) रणनीतियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वाहक का बड़ा आकार और दृश्यता इसे आधुनिक समुद्री युद्ध रणनीति के लिए अतिसंवेदनशील बनाती है, जिसमें उन्नत मिसाइल सिस्टम और पनडुब्बी खतरे शामिल हैं, जो संभावित रूप से इसकी परिचालन प्रभावशीलता से समझौता करते हैं।

सामरिक संरेखण:

- समकालीन सुरक्षा खतरों से निपटने में विमानवाहक पोत की भूमिका और प्रासंगिकता के बारे में प्रश्न उठ सकते हैं तथा यह भी कि क्या वैकल्पिक रक्षा निवेश बेहतर राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक निवारण प्रतिफल प्रदान कर सकेंगे।

समाधान के रूप में क्षमताओं का उन्नयन

उन्नत हवाई क्षमताएं:

- भारतीय वायु सेना (आईएएफ) SEPECAT जगुआर IM/IS और सुखोई Su-30MKI लड़ाकू विमानों जैसे विमानों का उपयोग करके समुद्री शक्ति का प्रदर्शन कर सकती है, जो उन्नत समुद्री हमलावर हथियार ले जा सकते हैं। ब्रह्मोस-ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस Su-30MKI स्क्वाड्रन समुद्री हमलावर क्षमताओं को बढ़ाता है।

द्वीप सुरक्षा को मजबूत करना:

- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की सैन्य क्षमताओं को उन्नत करने से A2/AD समुद्री 'विशिष्ट क्षेत्र' का निर्माण हो सकता है, जिससे चीनी नौसैनिक गतिविधियों पर रोक लग सकती है।

संतुलित बल विकास:

- मौजूदा सतही लड़ाकू जहाजों, पनडुब्बियों और हवाई संपत्तियों को उन्नत करने के लिए निवेश में विविधता लाने से नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण मिल सकता है। व्यापक समुद्री सुरक्षा के लिए माइन काउंटर-उपायों, समुद्री गश्ती विमानों और नौसेना उपयोगिता हेलीकॉप्टरों जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

- यद्यपि आईएसी-2 भारत की नौसैनिक क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, फिर भी वित्तीय बाधाओं, रणनीतिक कमजोरियों को दूर करना तथा समुद्री और हवाई परिसंपत्तियों में निवेश में विविधता लाना एक मजबूत और संतुलित रक्षा रणनीति प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य पी.वाई.क्यू.:

भारत में समुद्री सुरक्षा की चुनौतियाँ क्या हैं? समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए उठाए गए संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक कदमों पर चर्चा करें। (UPSC IAS/2022)

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

फ़्रांसीसी क्षेत्र न्यू कैलेडोनिया में क्या हो रहा है?

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

फ्रांस के प्रशांत द्वीप क्षेत्र न्यू कैलेडोनिया में घातक दंगों के कारण आपातकाल की स्थिति है।

न्यू कैलेडोनिया के बारे में

- न्यू कैलेडोनिया प्रशांत महासागर में एक फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र है।

- इसे काफी हद तक स्वायत्तता प्राप्त है, लेकिन रक्षा और शिक्षा जैसे मामलों के लिए यह काफी हद तक फ्रांस पर निर्भर है।

- इसमें न्यू कैलेडोनिया द्वीप, जहां राजधानी नौमिया स्थित है, लॉयल्टी द्वीप, बेलेप द्वीप और आइल डेस पिंस शामिल हैं।

- न्यू कैलेडोनिया के लैगूनों को 2008 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।

संकट: एक त्वरित पुनरावलोकन

- नया कानून: फ्रांसीसी सरकार ने एक कानून पारित किया है जिससे न्यू कैलेडोनिया के लोग परेशान हैं।

- मतदान सुधार: अब, फ्रांसीसी नागरिक जो 10 साल या उससे ज़्यादा समय से द्वीप पर रह रहे हैं, वे मतदान कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि यह तरीका ज़्यादा निष्पक्ष है।

- मूल निवासियों का प्रतिरोध: स्थानीय लोगों, विशेषकर कनक समुदाय का मानना है कि इससे फ्रांसीसी आप्रवासियों को बहुत अधिक शक्ति मिल जाती है और उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने से रोका जाता है।

फ्रांस ने इस क्षेत्र पर कब्ज़ा कैसे किया?

- अन्वेषण: ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक ने 1774 में स्कॉटलैंड के लैटिन नाम के आधार पर इस द्वीप का नाम न्यू कैलेडोनिया रखा।

- फ्रांसीसी विलय: 1853 में फ्रांस ने इसे अपने में मिला लिया और 1946 में न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र बन गया।

- स्थानीय लोगों की संख्या में कमी: फ्रांस में बहुत से फ्रांसीसी लोग आए। अब, मूल कनक लोग जनसंख्या का केवल 40% हैं, जबकि अन्य, जैसे कि कैलडोचेस और नए फ्रांसीसी आगमन, बाकी का हिस्सा हैं।

पिछले विरोध प्रदर्शन और वादे

- 1990 के दशक में भी इसी प्रकार की लड़ाइयां हुई थीं, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों को अधिक शक्ति देने का वादा किया गया था।

- 2018, 2020 और 2021 में उन्होंने फ़्रांस से अलग होने के बारे में मतदान किया था। लेकिन कई लोगों ने पिछले मतदान का बहिष्कार किया था, उनका कहना था कि महामारी के कारण यह निष्पक्ष नहीं था।

यह फ्रांस के लिए महत्वपूर्ण क्यों है?

- फ्रांस इस क्षेत्र में सत्ता बनाए रखने के लिए न्यू कैलेडोनिया को महत्वपूर्ण मानता है।

- वह प्रशांत क्षेत्र में चीन जैसी अन्य बड़ी शक्तियों के सामने खड़ा होने के लिए मजबूत बने रहना चाहता है।

पीवाईक्यू:

- बताएं कि आधुनिक विश्व की नींव अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों द्वारा कैसे रखी गई।

जीएस3/अर्थव्यवस्था

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) Scheme

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी है। यह नई सरकार के पहले फैसले के तहत की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा और करीब 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे।

पीएम-किसान के बारे में (उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, उपलब्धियां, आदि)

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN):

- The Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan) Yojana came into effect from December 1, 2018.

- इस योजना के अंतर्गत देश भर के सभी पात्र किसान परिवारों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में 6000 रुपये प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है।

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के तहत 2,000 रुपये की धनराशि पात्र किसानों/किसान परिवार के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाती है।

नोडल मंत्रालय

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

पीएम-किसान का उद्देश्य:

सभी भूमिधारक कृषकों के परिवारों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न इनपुट की खरीद करना, ताकि फसल का उचित स्वास्थ्य और उपयुक्त पैदावार सुनिश्चित हो सके, जो प्रत्याशित कृषि आय के साथ-साथ घरेलू आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

किसान परिवार की परिभाषा:

- भूमिधारक किसान परिवार को "पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों से युक्त परिवार" के रूप में परिभाषित किया गया है, जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार कृषि योग्य भूमि का मालिक है।

- परिवार की संपूर्ण पहचान प्रक्रिया राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों पर निर्भर है।

वित्तपोषण का पैटर्न:

यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्तपोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

कौन पात्र है?

- भूमिधारक कृषक परिवार जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है,

- शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के किसान,

- छोटे एवं सीमांत किसान परिवार।

योजना के लिए कौन पात्र नहीं है?

- संस्थागत भूमिधारक,

- राज्य/केन्द्र सरकार के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी स्वायत्त निकायों के वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी,

- उच्च आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थी पात्र नहीं हैं।

- जो लोग आयकर देते हैं,

- संवैधानिक पदों पर आसीन किसान परिवार,

- डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे पेशेवर,

- 10,000 रुपये से अधिक मासिक पेंशन वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी।

पीएम-किसान योजना का प्रदर्शन/उपलब्धियां:

- यह योजना भारत में भूमिधारक किसानों को आय सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें कृषि और संबद्ध गतिविधियों तथा उनकी घरेलू जरूरतों से संबंधित विभिन्न इनपुट प्राप्त करने में मदद मिलती है।

- सरकार इस योजना के माध्यम से सभी पात्र किसान परिवारों तक लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। यह सुशासन का एक बेहतरीन उदाहरण है।

- 11 करोड़ से अधिक किसानों ने इस योजना का लाभ उठाया है और उनके खातों में 2.42 लाख करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है।

- इससे यह देश की सबसे बड़ी डीबीटी योजना बन गई है।

- मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और आसान बना दिया गया है - पीएम किसान पोर्टल योजना में शिकायत निवारण और हेल्पडेस्क की भी व्यवस्था है।

- इस पहल के माध्यम से संबंधित राज्य प्राधिकारियों द्वारा 13.5 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है।

- इस योजना का नकदी संबंधी बाधाओं को कम करने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में किसानों को औपचारिक ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

- यद्यपि इस योजना को किसानों के लिए एक सामान्य नकद हस्तांतरण योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने में इसकी भूमिका किसानों द्वारा उत्पादक निवेश को बढ़ाकर कृषि के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण योगदान कारक बनी हुई है।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

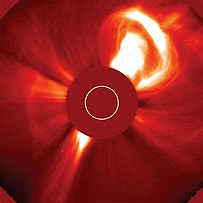

कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) क्या हैं?

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

भारत के सौर मिशन आदित्य-एल1 ने हाल ही में मई में आए सौर तूफान के दौरान सूर्य और उसकी गतिविधियों की तस्वीरें लीं। सूर्य पर सक्रिय क्षेत्र AR13664 में कई X-क्लास और M-क्लास फ्लेयर्स फूटे, जो कोरोनल मास इजेक्शन (CME) से जुड़े थे।

कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई)

- सीएमई की खोज पहली बार 1971 में हुई थी और सौर-पृथ्वी संबंधों में उनका महत्व 1980 के दशक में स्थापित हुआ था।

- इनमें सौर प्लाज़्मा और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के विशाल बादल शामिल होते हैं, जो अक्सर सौर ज्वालाओं और तंतु विस्फोटों के साथ होते हैं।

- सीएमई की आवृत्ति 11-वर्षीय सौर चक्र के साथ बदलती रहती है, सौर न्यूनतम के दौरान प्रति सप्ताह लगभग एक सीएमई और सौर अधिकतम के निकट प्रतिदिन दो से तीन सीएमई देखी जाती हैं।

- सीएमई हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हैं और भू-चुंबकीय तूफान, ऑरोरा और कभी-कभी विद्युत पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सभी सीएमई पृथ्वी के साथ संपर्क नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं वे उपग्रह संचार और पावर ग्रिड को बाधित कर सकते हैं।

- हेलो सीएमई पृथ्वी की ओर निर्देशित सीएमई हैं, जो श्वेत प्रकाश वाले कोरोनाग्राफ अवलोकनों में छल्लों के रूप में दिखाई देते हैं।

आदित्य-एल1 के बारे में

- आदित्य-एल1 सूर्य का अवलोकन करने के लिए समर्पित भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। 2015 में लॉन्च किए गए एस्ट्रोसैट के बाद यह इसरो का दूसरा अंतरिक्ष-आधारित खगोल विज्ञान मिशन है।

- 2 सितम्बर, 2023 को प्रक्षेपित किये जाने वाले आदित्य-एल1 का उद्देश्य सूर्य और सौर कोरोना का निरीक्षण करना है।

- इस मिशन में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) पर सात पेलोड शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट कार्य करेगा:

- दृश्य उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ (वीईएलसी): संरचनात्मक और गतिशील अध्ययन के लिए दृश्य प्रकाश में सौर कोरोना का चित्र लेता है।

- सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप (SUIT): तापन और गतिशीलता को समझने के लिए पराबैंगनी प्रकाश में सौर वर्णमण्डल और संक्रमण क्षेत्र के चित्र लेता है।

- सौर निम्न ऊर्जा एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (SoLEXS): सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करने के लिए सौर एक्स-रे स्पेक्ट्रम को मापता है।

- उच्च ऊर्जा एल1 परिक्रमा एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (HEL1OS): कण त्वरण को समझने के लिए उच्च ऊर्जा सौर एक्स-रे का अध्ययन करता है।

- आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज (PAPA): पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ इसकी अंतःक्रिया का विश्लेषण करने के लिए सौर वायु प्लाज्मा के गुणों को मापता है।

- आदित्य सौर वायु कण प्रयोग (एएसपीईएक्स): पृथ्वी के वायुमंडल पर उनके प्रभाव को समझने के लिए सौर वायु में ऊर्जावान कण गुणों की जांच करता है।

- सौर विकिरण मॉनिटर (एसआईएम): सौर विकिरण में होने वाले परिवर्तनों और पृथ्वी की जलवायु पर उनके प्रभाव की निगरानी करता है।

आदित्य एल1 के उद्देश्य

आदित्य एल1 का उद्देश्य कोरोनाल हीटिंग, सौर वायु त्वरण, कोरोनाल मैग्नेटोमेट्री, निकट-यूवी सौर विकिरण की उत्पत्ति और निगरानी का अध्ययन करना, तथा फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, सौर ऊर्जावान कणों और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का निरंतर निरीक्षण करना है।

आदित्य का स्थान

आदित्य पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर L1 हेलो कक्षा में स्थित है, जिससे सूर्य का निरंतर अवलोकन संभव है। L1 बिंदु, जिसे लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी-सूर्य कक्षीय तल में पाँच बिंदुओं में से एक है, जहाँ दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण के क्षेत्र बढ़े हुए हैं।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|

FAQs on UPSC Daily Current Affairs (Hindi)- 11th June 2024 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत कितने नए ग्रामीण और शहरी घरों का निर्माण होने का आलंब किया गया है? |  |

| 2. आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी की स्थिति क्यों मांगी जा रही है? |  |

| 3. BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक क्यों हुई थी? |  |

| 4. भाजपा और संगठनों को लोक सभा के अध्यक्ष पद के लिए प्रतिस्पर्धा क्यों करनी है? |  |

| 5. भारत को तीसरे विमान वाहक की आवश्यकता क्यों है? |  |