UPSC Daily Current Affairs (Hindi): 12th August 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस2/राजनीति

वक्फ संशोधन विधेयक

स्रोत : टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

विभिन्न राजनीतिक दलों के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया है।

वक्फ क्या है?

- परिभाषा: इस्लामी कानून में, "वक्फ" धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए ईश्वर को समर्पित संपत्ति को दर्शाता है।

- परिसंपत्तियों के प्रकार: इसमें सार्वजनिक कल्याण के लिए अलग रखी गई चल और अचल परिसंपत्तियां शामिल हो सकती हैं।

- निर्माण: वक्फ की स्थापना एक धार्मिक कार्य है जो मुसलमानों को उनके जीवनकाल के बाद भी दान जारी रखने की अनुमति देता है।

- अर्थ: वक्फ संपत्तियों से प्राप्त आय आमतौर पर मस्जिदों, शैक्षणिक संस्थानों और जरूरतमंदों की सहायता करती है।

- प्रतिबंध: एक बार वक्फ घोषित हो जाने के बाद संपत्ति को विरासत में नहीं दिया जा सकता, बेचा नहीं जा सकता या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

भारत में वक्फ का विनियमन

- कानूनी ढांचा: वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा शासित।

- पहचान: राज्य द्वारा किये गए सर्वेक्षणों के माध्यम से संपत्तियों की पहचान की गई।

- प्रबंधन: प्रत्येक वक्फ की देखरेख एक मुतवल्ली द्वारा की जाती है जो प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है।

- राज्य वक्फ बोर्ड: वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए प्रत्येक राज्य में स्थापित।

वक्फ बोर्ड की भूमिका

- शक्तियां: वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और खोई हुई संपत्तियों को पुनः प्राप्त करना।

- संशोधन: 2013 के संशोधनों के बाद प्राधिकरण को मजबूत किया गया।

- केंद्रीय वक्फ परिषद: राष्ट्रीय स्तर पर वक्फ से संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है।

1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन

- प्रस्तावित परिवर्तन: केंद्र के नियामक प्राधिकरण को बढ़ाना और बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना।

- प्रमुख संशोधन: 'वक्फ' की संशोधित परिभाषा, जिला कलेक्टरों की भूमिका, गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना।

- वित्तीय निरीक्षण: गैर-अनुपालन के लिए ऑडिट और दंड की शुरुआत।

- न्यायिक समीक्षा: वक्फ निर्णयों पर न्यायिक निगरानी बढ़ाई गई।

जीएस3/अर्थव्यवस्था

केंद्र का स्वच्छ पौधा कार्यक्रम फलों के उत्पादन को कैसे बढ़ावा देगा?

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ पौध कार्यक्रम (सीपीपी) को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भारत में बागवानी फसलों की उपज और उत्पादकता बढ़ाना है।

स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम के बारे में:

- स्वच्छ पौध कार्यक्रम (सीपीपी) भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य बागवानी फसलों, जैसे फलों, सब्जियों और फूलों के लिए रोग मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।

- इसकी घोषणा पहली बार फरवरी 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट भाषण में की गई थी।

- कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य बागवानी उत्पादों की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को प्रमाणित, रोग-मुक्त रोपण सामग्री उपलब्ध हो, जिससे फसल की हानि को काफी हद तक कम किया जा सके और पैदावार में सुधार हो सके।

- कृषि मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के लिए 1,765 करोड़ रुपए के आवंटन की मांग की है। इसका आधा हिस्सा बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) के बजट से प्राप्त किया जाएगा, जबकि बाकी आधा एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण के रूप में प्राप्त किया जाएगा।

सीपीपी का कार्यान्वयन:

इस कार्यक्रम में तीन प्रमुख घटक शामिल हैं, जो किसानों को वानस्पतिक प्रसार के लिए वायरस-मुक्त, उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री तक पहुंच प्रदान करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसका उद्देश्य फसल की पैदावार को बढ़ाना और आय के अवसरों को बढ़ाना है:

- नौ स्वच्छ संयंत्र केन्द्रों (सीपीसी) की स्थापना:

- ये केंद्र रोग निदान और उपचार प्रदान करेंगे, नर्सरियों के लिए मातृ पौधे विकसित करेंगे, तथा वाणिज्यिक प्रसार और वितरण के लिए सभी घरेलू और आयातित रोपण सामग्रियों को पृथक करेंगे।

- बुनियादी ढांचा विकास:

- इसमें स्वच्छ रोपण सामग्री को कुशलतापूर्वक बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर नर्सरी स्थापित करना शामिल है। सीपीसी द्वारा उत्पादित मातृ पौधों को इन नर्सरियों में प्रचारित किया जाएगा और फिर किसानों को वितरित किया जाएगा।

- विनियामक और प्रमाणन ढांचा:

- रोपण सामग्री के उत्पादन और वितरण में पूर्ण जवाबदेही और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत नियामक और प्रमाणन प्रक्रिया बनाई जाएगी।

सीपीपी की आवश्यकता क्या है?

- चीन के बाद दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत ने पिछले दशक में बागवानी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है।

- 2013-14 से 2023-24 तक बागवानी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 24 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 28.63 मिलियन हेक्टेयर हो गया , जबकि उत्पादन 277.4 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 352 मिलियन मीट्रिक टन हो गया ।

- भारत वैश्विक फल बाजार में आयातक और निर्यातक दोनों के रूप में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है।

- वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने 1.15 बिलियन डॉलर मूल्य के ताजे फलों का निर्यात किया और 2.73 बिलियन डॉलर मूल्य के फलों का आयात किया ।

- घरेलू खपत बढ़ने के साथ ही विदेशी सेबों और एवोकैडो तथा ब्लूबेरी जैसे विदेशी फलों की रोपण सामग्री की मांग भी बढ़ रही है।

- 2018-20 के बीच, रोपण सामग्री के आयात में पर्याप्त वृद्धि देखी गई, सेब के पौधों का आयात 2018 में 21.44 लाख से बढ़कर 2020 में 49.57 लाख हो गया।

- इसी अवधि के दौरान एवोकैडो पौधों का आयात 1,000 से बढ़कर 26,500 हो गया , और ब्लूबेरी पौधों का आयात 1.55 लाख से बढ़कर 4.35 लाख हो गया।

- वर्तमान में, पौधों के आयात की प्रक्रिया काफी लंबी है, जिसके लिए दो वर्ष की संगरोध अवधि की आवश्यकता होती है ।

- स्वच्छ पौध केन्द्रों (सीपीसी) की शुरूआत का उद्देश्य इस संगरोध अवधि को घटाकर छह महीने करना है , जिससे किसानों के लिए रोग मुक्त और प्रामाणिक रोपण सामग्री तक पहुंच आसान हो जाएगी।

- सी.पी.सी. को अमेरिका, इजराइल और नीदरलैंड जैसे देशों में सफल परियोजनाओं के आधार पर तैयार किया गया है।

जीएस3/पर्यावरण

जापान ने पहली बार 'महाभूकंप चेतावनी' जारी की

स्रोत : टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दक्षिणी जापान में आए भूकंप (रिक्टर पैमाने पर 7.1 की तीव्रता) के तुरंत बाद जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने एक बड़ी चेतावनी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि पहली बार "मेगा भूकंप" आने का खतरा बहुत अधिक है।

- रिक्टर पैमाने पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंपों को महाभूकंप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

अग्नि वलय (रिंग ऑफ फायर) क्या है?

जापान रिंग ऑफ फायर पर स्थित है:

- यद्यपि जापान भूकंपीय गतिविधियों से अपरिचित नहीं है (प्रतिवर्ष लगभग 1,500 भूकंप आते हैं), इनमें से अधिकांश झटकों से न्यूनतम क्षति होती है।

- इसके कुछ विनाशकारी अपवाद भी रहे हैं, जैसे 2011 में आया 9.0 तीव्रता का भूकंप, जिससे सुनामी आई और परमाणु आपदा, जिसने उत्तर-पूर्वी तट पर 18,000 से अधिक लोगों की जान ले ली।

नानकाई गर्त:

- जापान के दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत तट पर स्थित नानकाई गर्त एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक विशेषता है जो लगभग 800-900 किमी तक फैली हुई है।

- यह गर्त यूरेशियन प्लेट के नीचे फिलीपीन सागर प्लेट के धंसने से बना है।

- नानकाई गर्त के साथ इन दो टेक्टोनिक प्लेटों के अभिसरण के परिणामस्वरूप समय के साथ भारी टेक्टोनिक तनाव का संचय होता है।

- इन निर्मित तनावों में लगभग हर 100 से 150 वर्ष में एक बार विनाशकारी महाभूकंप उत्पन्न करने की क्षमता होती है।

जीएस3/अर्थव्यवस्था

चुनिंदा देशों में स्वीकृत दवाओं के लिए क्लिनिकल परीक्षणों से छूट

स्रोत : द हिंदू

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ में दवाओं को मंजूरी मिल जाती है तो भारत में क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं होगी। इस कदम से भारत के बाहर बनी दवाएं स्थानीय बाजार में ज्यादा सुलभ और सस्ती हो सकती हैं।

क्लिनिकल परीक्षण क्या हैं?

- किसी नैदानिक परीक्षण में, जांचकर्ता उन प्रतिभागियों को नामांकित करते हैं जो कुछ योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, फिर परीक्षण किए जा रहे हस्तक्षेप को लागू करते हैं, और अंत में परिणामों को मापते हैं।

- परीक्षणों में दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और यहां तक कि प्रक्रियाओं का भी परीक्षण किया जा सकता है, जिससे जांचकर्ताओं को हस्तक्षेप की सुरक्षा और प्रभावकारिता को काफी हद तक विश्वास के साथ निर्धारित करने में मदद मिलेगी।

भारत में क्लिनिकल परीक्षणों की वर्तमान स्थिति

- भारत में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) एक ऑनलाइन सार्वजनिक-रिकॉर्ड प्रणाली का रखरखाव करती है जिसे क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री-इंडिया (CTRI) कहा जाता है।

- आईसीएमआर के राष्ट्रीय चिकित्सा सांख्यिकी संस्थान द्वारा संचालित सीटीआरआई भारत में किए जा रहे नैदानिक परीक्षणों को पंजीकृत करने के लिए एक निःशुल्क, ऑनलाइन सार्वजनिक-रिकॉर्ड प्रणाली है।

- अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा पहले से अनुमोदित कई दवाएं भारतीय मरीजों के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं हैं।

- ऐसा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कुछ विनियामक आवश्यकताओं के कारण है।

भारत में क्लिनिकल परीक्षणों की छूट

- कानूनी प्रावधान: भारत की औषधि नियामक एजेंसी - केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार ने 'नियम 101 के अनुसार' नई दवाओं के अनुमोदन के लिए स्थानीय नैदानिक परीक्षणों की छूट को अधिकृत किया है।

- छूट के अंतर्गत दवाओं की 5 श्रेणियों पर विचार किया जाएगा: दुर्लभ बीमारियों के लिए अनाथ दवाएं, जीन और सेलुलर थेरेपी उत्पाद, महामारी की स्थिति में उपयोग की जाने वाली नई दवाएं, विशेष रक्षा उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली नई दवाएं, और वर्तमान मानक देखभाल की तुलना में महत्वपूर्ण चिकित्सीय प्रगति वाली नई दवाएं।

- छूट की आवश्यकता: दवा कंपनियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की यह लंबे समय से मांग रही है कि मरीजों के लिए दवाओं की उपलब्धता बढ़ाई जाए।

- भारतीय मरीजों के लिए छूट का महत्व: इससे घरेलू और विदेशी दवा निर्माताओं को काफी लाभ होगा, क्योंकि इससे अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी आएगी और बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं तक तेजी से पहुंच आसान हो जाएगी।

जीएस3/पर्यावरण

ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश ने मध्य और उत्तर भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना चालू की है, जो ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करेगी।

ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना के बारे में:

- यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में स्थित है ।

- यह तैरता हुआ विद्युत स्टेशन ओंकारेश्वर बांध के जलाशय पर बनाया गया है , जो नर्मदा नदी पर स्थित है ।

- यह भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क और मध्य तथा उत्तरी भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर पहल है , जो 90 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है।

- यह पहल केंद्रीय अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के तहत की गई ।

- इस परियोजना का प्रबंधन एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एसजीईएल) द्वारा किया जाता है, जो एसजेवीएन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है , जो भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच साझेदारी है ।

- परियोजना लागत: 646 करोड़

- ऐसा अनुमान है कि इसके संचालन के पहले वर्ष में 196.5 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा तथा 25 वर्षों में कुल 4,629.3 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा ।

- पूरा होने पर, यह कार्बन उत्सर्जन को 2.3 लाख टन कम करेगा और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत सरकार के लक्ष्य का महत्वपूर्ण समर्थन करेगा ।

- यह परियोजना जल वाष्पीकरण को कम करके जल संरक्षण में भी सहायता करेगी ।

- इस परियोजना का विकास 3.26 रुपये प्रति यूनिट की दर से 25 वर्षों के लिए निर्माण, स्वामित्व और संचालन के आधार पर प्रतिस्पर्धी टैरिफ बोली के माध्यम से किया गया था ।

जीएस1/भूगोल

पाइरोक्यूमुलोनिम्बस बादल

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

अध्ययनों से पता चला है कि दुनिया भर में तापमान बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं आम और तीव्र होती जा रही हैं, जिससे पाइरोक्यूमुलोनिम्बस बादलों की घटना बढ़ सकती है।

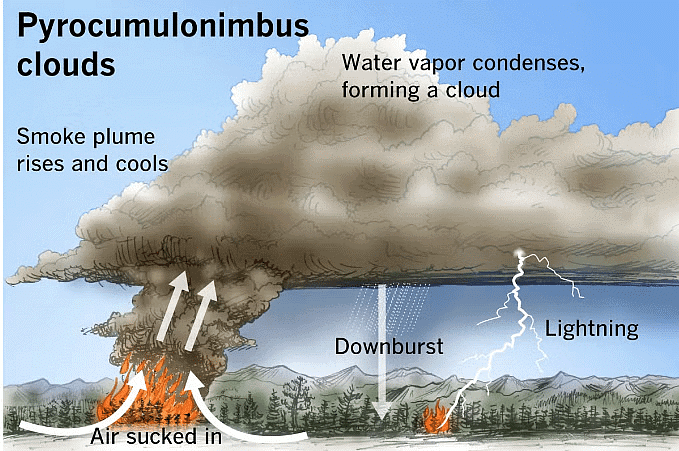

क्यूम्यलोनिम्बस बादल (सीबी) क्या है?

- क्यूम्यलोनिम्बस बादल एक बड़ा और ऊँचा बादल होता है जो किसी पहाड़ या विशाल मीनार जैसा दिखता है। इसे अक्सर तेज़ बारिश, बिजली और गड़गड़ाहट से जोड़ा जाता है।

- सामान्यतः गरजने वाले बादलों के रूप में संदर्भित , क्यूम्यलोनिम्बस बादल एकमात्र प्रकार के बादल हैं जो ओले , गड़गड़ाहट और बिजली पैदा करने में सक्षम हैं ।

- क्यूम्यलोनिम्बस बादल का आधार आमतौर पर सपाट दिखाई देता है, जिसके नीचे एक काली दीवार जैसी संरचना लटकी होती है, जो कभी-कभी पृथ्वी की सतह से कुछ सौ फीट ऊपर मँडराती है।

- क्यूम्यलोनिम्बस बादल 3 किलोमीटर से लेकर कभी-कभी 15 किलोमीटर (10,000 से 50,000 फीट) से भी अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं।

- क्यूम्यलोनिम्बस बादल विशिष्ट परिस्थितियों में बनते हैं:

- वहां हवा की एक मोटी परत होनी चाहिए जो स्थिर न हो।

- हवा गर्म और नम होनी चाहिए।

- कुछ ट्रिगरिंग घटनाओं के कारण गर्म, नम हवा ऊपर उठती है, जैसे:

- ज़मीन की सतह के निकट हवा का गर्म होना।

- ऊंचा भूभाग हवा को ऊपर की ओर धकेलता है (पर्वतारोही उत्थान)।

- एक अग्रभाग जो हवा को ऊपर की ओर धकेलता है।

पाइरोक्यूमुलोनिम्बस बादलों के बारे में

- पृथ्वी की गर्मी से गरजते बादल बनते हैं ।

- क्यूम्यलोनिम्बस बादलों की तरह, लेकिन बड़े जंगली आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न आग से बने होते हैं ।

- 'पाइरो' उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका ग्रीक में अर्थ आग होता है।

- वे धुएं और राख के कारण अधिक काले दिखते हैं ।

- पाइरोक्यूमुलोनिम्बस बादल ऊपरी वायुमंडल में धुआँ और राख जैसे प्रदूषकों को रोकते हैं।

- वे बिजली गिराकर आग भी लगा सकते हैं ।

जीएस1/भूगोल

टैंटलम

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने हाल ही में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची के भाग डी में टैंटालम सहित 24 खनिजों की सूची को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के रूप में अधिसूचित किया है।

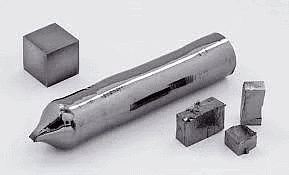

टैंटालम के बारे में:

- टैंटालम: एक दुर्लभ धातु जिसे प्रतीक Ta और परमाणु संख्या 73 द्वारा दर्शाया जाता है।

- घटना: कच्चा टैंटालम आमतौर पर प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, लेकिन आमतौर पर इसे कोलम्बाइट-टैंटलाइट नामक अयस्क में पाया जाता है, जिसे कोल्टन भी कहा जाता है।

- प्रमुख उत्पादक: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, रवांडा, ब्राजील और नाइजीरिया प्राथमिक उत्पादक हैं।

- गुण:

- टैंटालम को संक्रमण धातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह कमरे के तापमान पर ठोस रहता है।

- यह एक चमकदार, चांदी जैसी धातु है जो अपने शुद्ध रूप में मुलायम होती है।

- 150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रासायनिक हमलों के प्रति प्रतिरोधी।

- इसकी सतह पर ऑक्साइड फिल्म के कारण यह वस्तुतः संक्षारण प्रतिरोधी है।

- शुद्ध होने पर यह लचीला होता है, जिससे इसे बिना टूटे पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है।

- यह आग रोक धातुओं से संबंधित है, जो गर्मी और घिसाव के प्रति अपने प्रतिरोध के लिए जानी जाती है।

- इसका गलनांक असाधारण रूप से उच्च है, जो केवल टंगस्टन और रेनियम से अधिक है।

- अनुप्रयोग:

- मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में उपयोग किया जाता है।

- टैंटालम कैपेसिटर छोटे आकार में न्यूनतम रिसाव के साथ अधिक बिजली संग्रहित कर सकते हैं, जिससे वे स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आदर्श बन जाते हैं।

- अपने उच्च गलनांक के कारण, यह प्लैटिनम के लिए लागत प्रभावी विकल्प के रूप में कार्य करता है।

- इसका उपयोग रासायनिक संयंत्रों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, विमानों और मिसाइलों के लिए घटकों के निर्माण में किया जाता है।

- शारीरिक तरल पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया न करने के कारण इसका उपयोग शल्य चिकित्सा उपकरणों और कृत्रिम जोड़ों जैसे प्रत्यारोपणों के उत्पादन में किया जाता है।

- टैंटालम कार्बाइड (TaC) ग्रेफाइट के साथ मिलकर सबसे कठोर पदार्थों में से एक है, जिसका उपयोग उच्च गति वाले मशीन टूल के किनारों को काटने में किया जाता है।

जीएस2/भारतीय राजनीति और शासन

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27

स्रोत: लाइव लॉ

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्त द्वारा किया गया खुलासा अप्रासंगिक है, यदि तथ्य पुलिस को पहले से ज्ञात था।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के बारे में:

- यह भाग विशेष रूप से इस बारे में बात करता है कि हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

- धारा 25 और 26 पुलिस द्वारा आत्म-दोष लगाने और शक्ति के दुरुपयोग से सुरक्षा प्रदान करती हैं, तथा कहती हैं कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के बिना पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयानों का इस्तेमाल अदालत में नहीं किया जा सकता।

- लेकिन, धारा 27 एक अलग नियम बनाती है, जिसके तहत तथ्यों का पता लगाने में मदद करने वाले इकबालिया बयानों को स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है।

- धारा 27 कहती है: " जब पुलिस हिरासत में कोई व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार करता है और उससे कोई तथ्य उजागर होता है, तो उस स्वीकारोक्ति को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। "

- सरल शब्दों में, यदि पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान से ऐसी कोई बात पता चलती है जो पहले ज्ञात नहीं थी और इससे साक्ष्य या गवाह ढूंढने में मदद मिलती है, तो इसका इस्तेमाल अदालत में किया जा सकता है।

- स्वीकारोक्ति किसी ऐसी चीज के बारे में होनी चाहिए जो पुलिस को पहले से ज्ञात न हो तथा जिससे साक्ष्य या गवाह ढूंढने में मदद मिले।

- कबूलनामे का सीधा संबंध पाए गए तथ्य से होना चाहिए। इसलिए, कबूलनामे में दिए गए विवरण खोज के लिए विशिष्ट और महत्वपूर्ण होने चाहिए।

- यह स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से दी जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को स्वीकारोक्ति के लिए मजबूर या धमकाया नहीं जाना चाहिए।

- धारा 27 का उद्देश्य बाद में होने वाली घटनाओं के माध्यम से स्वीकारोक्ति की पुष्टि करना है।

- असर मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 27 में "तथ्य" से तात्पर्य केवल भौतिक चीजें ही नहीं है, बल्कि मामले से संबंधित मानसिक तथ्य भी हैं।

- किसी के अपराध को स्वीकारोक्ति से तब तक सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके समर्थन में अन्य साक्ष्य न हों।

जीएस1/भूगोल

यूनेस्को का अंतर-सरकारी महासागरीय आयोग

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, हिंद महासागर में स्थित तीन पानी के नीचे की भौगोलिक संरचनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (आईएचओ) और यूनेस्को के अंतर-सरकारी महासागरीय आयोग (आईओसी) ने भारत द्वारा मूल रूप से प्रस्तावित नामों को मंजूरी दी है।

यूनेस्को के अंतर-सरकारी महासागरीय आयोग के बारे में:

- यह समुद्र, तटरेखाओं और समुद्री संपदा के प्रबंधन में सुधार के लिए समुद्री विज्ञान में राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान आयोग (आईओसी) 150 सदस्य देशों को सहायता प्रदान करता है, भारत 1946 में इसका सदस्य बना था ।

- आईओसी विभिन्न परियोजनाओं पर मिलकर काम करता है, जैसे कौशल निर्माण, महासागर की निगरानी, वैज्ञानिक अध्ययन करना, सुनामी चेतावनी जारी करना और महासागर के बारे में शिक्षा देना।

- आईओसी सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक 2021-2030 के आयोजन की देखरेख करता है , जिसे "महासागर दशक" कहा जाता है।

पानी के नीचे की संरचनाओं के बारे में मुख्य तथ्य

- हिंद महासागर में सात संरचनाएं हैं । इनका नाम भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है या फिर हिंद महासागर के इस हिस्से के लिए भारत द्वारा सुझाए गए नाम हैं ।

- गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) के वैज्ञानिकों ने हाल ही में तीन संरचनाएं खोजी हैं।

- ये संरचनाएं दक्षिण-पश्चिम भारतीय रिज क्षेत्र में स्थित हैं और इनकी पहचान एक अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण कार्यक्रम के भाग के रूप में की गई थी।

- वर्ष 2004 से भारत एनसीपीओआर के सहयोग से भारतीय दक्षिणी महासागर अनुसंधान कार्यक्रम का संचालन कर रहा है ।

- पहले नामित संरचनाओं में शामिल हैं:

- रमन रिज (1992 में नामित): इसकी खोज 1951 में एक अमेरिकी तेल पोत द्वारा की गई थी, इसका नाम भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता सर सी.वी. रमन के नाम पर रखा गया था।

- पणिक्कर सीमाउंट ( 1993 में नामित ): भारतीय अनुसंधान पोत सागर कन्या द्वारा खोजा गया और प्रसिद्ध समुद्र विज्ञानी एन.के. पणिक्कर के नाम पर इसका नाम रखा गया।

- सागर कन्या रिज ( 1991 में नामित ): एक समुद्री पर्वत जिसका नाम अनुसंधान पोत के नाम पर रखा गया है।

- डी.एन. वाडिया गुयोट: भूविज्ञानी डी.एन. वाडिया के नाम पर बने इस पानी के नीचे स्थित ज्वालामुखी पर्वत की खोज 1992 में सागर कन्या द्वारा की गई थी।

- हाल ही में इसमें दो संरचनाएं शामिल की गई हैं, जिनका नाम मौर्य वंश के शासकों के नाम पर रखा गया है: अशोक सीमाउंट और चंद्रगुप्त रिज, साथ ही हिंद महासागर में कल्पतरु रिज।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|

FAQs on UPSC Daily Current Affairs (Hindi): 12th August 2024 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. वक्फ संशोधन विधेयक क्या है? |  |

| 2. केंद्र का स्वच्छ पौधा कार्यक्रम किस उत्पादन को बढ़ावा देगा? |  |

| 3. 'महाभूकंप चेतावनी' किस देश ने पहली बार जारी की थी? |  |

| 4. स्वीकृत दवाओं के लिए क्लिनिकल परीक्षणों से छूट किन चुनिंदा देशों में मिलती है? |  |

| 5. ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना क्या है? |  |