UPSC Daily Current Affairs (Hindi)- 21st April 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

फसल प्रगति पर व्यापक सुदूर संवेदन अवलोकन: फसल प्रगति पर व्यापक सुदूर संवेदन अवलोकन

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अनुमान लगाया है कि भारत में गेहूं का उत्पादन, विशेष रूप से आठ प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में, 31 मार्च 2025 तक लगभग 122.724 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। यह अनुमान उन्नत उपग्रह-आधारित रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है।

- CROP राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) द्वारा विकसित एक अर्ध-स्वचालित और स्केलेबल फ्रेमवर्क है।

- CROP का मुख्य लक्ष्य फसल की बुवाई, वृद्धि और कटाई की वास्तविक समय पर निगरानी की सुविधा प्रदान करना है, विशेष रूप से भारत में अबी सीजन के दौरान।

अतिरिक्त विवरण

- तकनीकी घटक: CROP विभिन्न सुदूर संवेदन उपग्रहों से डेटा एकीकृत करता है, जिसमें शामिल हैं:

- EOS-04 (RISAT-1A): सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) डेटा प्रदान करता है।

- EOS-06 (ओशनसैट-3): ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करता है।

- रिसोर्ससैट-2ए: कृषि क्षेत्रों की उच्च-रिज़ॉल्यूशन ऑप्टिकल इमेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है।

- यह ढांचा विविध मौसम और प्रकाश स्थितियों के तहत फसल की प्रगति की सटीक निगरानी के लिए ऑप्टिकल और एसएआर डेटासेट दोनों का उपयोग करता है।

- प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य: इसरो अध्ययन में पहचाने गए आठ प्रमुख राज्य शामिल हैं:

- Uttar Pradesh

- Madhya Pradesh

- राजस्थान

- पंजाब

- हरयाणा

- बिहार

- Gujarat

- महाराष्ट्र

- ये राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भारत की अबी गेहूं फसल में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

यह पहल भारत में कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित करती है।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

पीला सागर

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

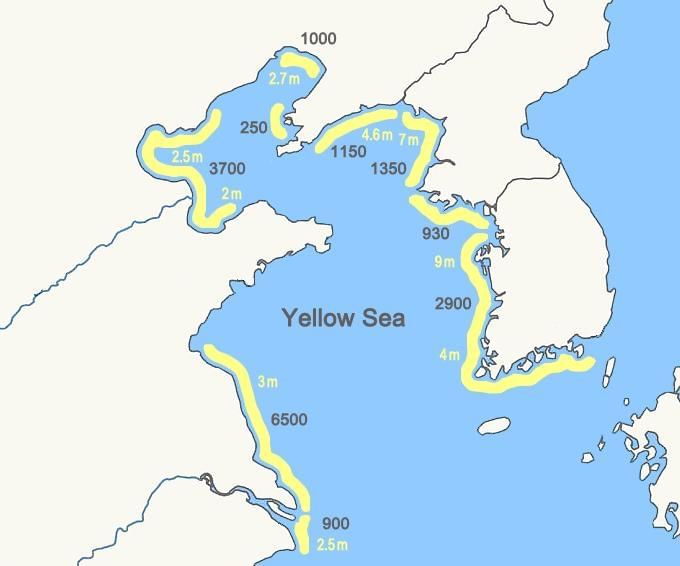

दक्षिण चीन सागर में आक्रामक कार्रवाइयों के बाद चीन ने हाल ही में पीले सागर में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं, विशेष रूप से एक विशाल स्टील रिग के निर्माण के माध्यम से।

- पीला सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है, जिसे चीन में हुआंग हाई और कोरिया में पश्चिमी सागर के नाम से भी जाना जाता है।

- यह पूर्वी चीन सागर के उत्तर में स्थित है और इसके उत्तर और पश्चिम में मुख्य भूमि चीन तथा पूर्व में उत्तर कोरिया स्थित है।

अतिरिक्त विवरण

- भौगोलिक महत्व: पीले सागर का नाम गोबी रेगिस्तान से आने वाली पीली रेत के कणों के कारण पड़ा है जो इसके पानी को रंग देते हैं। यह लगभग 400,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और उत्तर से दक्षिण तक लगभग 960 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 700 किलोमीटर की दूरी पर है।

- गहराई: समुद्र अपेक्षाकृत उथला है, जिसकी औसत गहराई 180 से 394 फीट (55 से 120 मीटर) के बीच है, जो इसे पानी के नीचे डूबे महाद्वीपीय शेल्फ के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक बनाता है।

- जलवायु: इस क्षेत्र में बहुत ठंडी, शुष्क सर्दियाँ और गीली, गर्मियाँ होती हैं, जो इसकी पारिस्थितिक गतिशीलता को प्रभावित करती हैं।

- प्रमुख नदियाँ: पीले सागर में बहने वाली महत्वपूर्ण नदियों में हान, यांग्त्ज़ी, दातुंग, यालू, गुआंग और श्यांग शामिल हैं, जो इसके जल विज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देती हैं।

- द्वीप: पीले सागर के उल्लेखनीय द्वीपों में जेजू द्वीप (दक्षिण कोरिया), शांदोंग प्रायद्वीप (चीन) के विभिन्न द्वीप और गंगवा द्वीप (दक्षिण कोरिया) शामिल हैं।

- बंदरगाह शहर: पीले सागर के आसपास के प्रमुख बंदरगाह शहर चीन में क़िंगदाओ और डालियान, दक्षिण कोरिया में इंच'ऑन और उत्तर कोरिया में नाम्पो हैं, जो व्यापार और समुद्री गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

पीले सागर में चल रहे घटनाक्रम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापक भू-राजनीतिक गतिविधियों को दर्शाते हैं, विशेष रूप से तब जब समुद्री क्षेत्रों में तनाव बढ़ता जा रहा है।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

पेरोवस्काइट सौर सेल का पुनर्चक्रण

चर्चा में क्यों?

पेरोवस्काइट सौर कोशिकाओं के पुनर्चक्रण में हाल की प्रगति ने एक नया जल-आधारित समाधान प्रस्तुत किया है, जो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक टिकाऊ और कुशल दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

- पेरोवस्काइट सौर सेल पारंपरिक सिलिकॉन आधारित पैनलों की तुलना में अपनी उच्च ऊर्जा रूपांतरण क्षमता और कम विनिर्माण लागत के लिए जाने जाते हैं।

- ये सौर सेल हल्के, लचीले और सस्ती सामग्री से बने होते हैं, जिससे वे सौर ऊर्जा बाजार में एक आशाजनक विकल्प बन जाते हैं।

- अपनी दक्षता के बावजूद, पेरोवस्काइट सौर सेल का जीवनकाल कम होता है और उनमें सीसा जैसे विषैले पदार्थ होते हैं, जो निपटान के दौरान पर्यावरणीय जोखिम पैदा करते हैं।

अतिरिक्त विवरण

- पेरोवस्काइट सौर सेल: इन कोशिकाओं का उपयोग उनकी सामर्थ्य और प्रदर्शन के कारण सौर ऊर्जा उत्पादन, इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है।

- नई पुनर्चक्रण विधि: शोधकर्ताओं ने एक जल-आधारित पुनर्चक्रण समाधान विकसित किया है जो हानिकारक कार्बनिक विलायकों को गैर-विषाक्त तरीके से प्रतिस्थापित करता है, जिसमें तीन लवणों का उपयोग किया जाता है: सोडियम एसीटेट, सोडियम आयोडाइड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जो पेरोव्स्काइट क्रिस्टल को घोलकर पुनर्जीवित करता है।

- यह नवोन्मेषी प्रक्रिया, पांच बार पुनर्चक्रण के बाद भी, ताजा सामग्रियों के समान ही दक्षता बनाए रखती है, तथा 99% परतों को पुनः प्राप्त कर लेती है, जिससे चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है तथा अपशिष्ट में कमी आती है।

यह पुनर्चक्रण विधि पेरोवस्काइट सौर कोशिकाओं के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन का समर्थन करती है, तथा सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी में स्थिरता को बढ़ाती है।

यूपीएससी 2014

सौर ऊर्जा उत्पादन की प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- 1. 'फोटोवोल्टिक्स' एक ऐसी तकनीक है जो प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करके बिजली उत्पन्न करती है, जबकि 'सोलर थर्मल' सूर्य की किरणों का उपयोग करके ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिसका उपयोग फिर बिजली उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है।

- 2. फोटोवोल्टिक्स प्रत्यावर्ती धारा (एसी) उत्पन्न करते हैं, जबकि सौर तापीय प्रत्यक्ष धारा (डीसी) उत्पन्न करते हैं।

- 3. भारत में सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, परंतु फोटोवोल्टिक्स के लिए नहीं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (ए) केवल 1*

- (b) केवल 2 और 3

- (सी) 1, 2 और 3

- (घ) कोई नहीं

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

कोएंजाइम क्यू: ऊर्जा उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण अणु

चर्चा में क्यों?

चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के शोधकर्ताओं द्वारा नेचर में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में कोएंजाइम Q10 (CoQ10) के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चावल के पौधों को आनुवंशिक रूप से संशोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- सहएंजाइम कार्बनिक अणु होते हैं जो जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में एंजाइमों की दक्षता को बढ़ाते हैं।

- कोएंजाइम क्यू (CoQ) कोशिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है और एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है।

- CoQ दस रूपों में पाया जाता है (CoQ1 से CoQ10 तक) और कोशिकाओं की श्वसन श्रृंखला में महत्वपूर्ण होता है।

- CoQ10 माइटोकॉन्ड्रियल ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से हृदय जैसे उच्च ऊर्जा वाले अंगों में।

अतिरिक्त विवरण

- CoQ9 और CoQ10 का महत्व: ये कोएंजाइम विभिन्न अनाज फसलों में पाए जाते हैं, जिनमें गेहूं, चावल, जई और जौ शामिल हैं, साथ ही दालचीनी, एवोकैडो और काली मिर्च जैसे पौधों में भी पाए जाते हैं। वे आम तौर पर रोज़मर्रा के खाद्य पदार्थों में उपलब्ध होते हैं, जिससे वे सुलभ पोषक तत्व बन जाते हैं।

- CoQ10 स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से तंत्रिका संबंधी विकार या आयु-संबंधी कमियों वाले व्यक्तियों के लिए।

- शोध से पता चला है कि CoQ10 अनुपूरण तंत्रिका संबंधी विकारों वाले रोगियों (मोंटिनी एट अल., 2008) और CoQ10 की कमी वाले शिशुओं (शमीमा अहमद, 2012) के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार कर सकता है।

स्वास्थ्य लाभ और उपलब्धता के कारण CoQ10-आधारित पूरकों की सिफारिश स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा तेजी से की जा रही है।

यूपीएससी 2007

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रणाली में पाचक एंजाइम नहीं है?

- (ए) ट्रिप्सिन

- (बी) गैस्ट्रिन*

- (सी) पेप्सिन

- (d) एमाइलेज

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

50 Years Since the Launch of Aryabhata

चर्चा में क्यों?

19 अप्रैल, 2025 को भारत देश के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के सफल प्रक्षेपण की 50वीं वर्षगांठ मनाएगा । यह घटना भारत के अंतरिक्ष इतिहास और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक उल्लेखनीय खिलाड़ी बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई।

- आर्यभट्ट को सोवियत संघ की सहायता से 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था।

- इस उपग्रह का नाम प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था।

- आर्यभट्ट के डिजाइन में 1.4 मीटर व्यास वाला एक अद्वितीय 26-पक्षीय बहुफलक था जिसका वजन 360 किलोग्राम था।

- यह 50.7 डिग्री के झुकाव के साथ प्रत्येक 96.3 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता था।

- पांच दिन बाद बिजली गुल होने के बावजूद आर्यभट्ट ने 17 वर्षों तक डेटा संचारित किया।

अतिरिक्त विवरण

- आर्यभट्ट का डिज़ाइन: उपग्रह के मुखों को सौर पैनलों से ढका गया था, जिससे इसकी सौर ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता बढ़ गई।

- वैज्ञानिक मिशन: आर्यभट्ट का मिशन सौर भौतिकी और एक्स-रे खगोल विज्ञान में प्रयोग करने पर केंद्रित था ।

- भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत: 1960 के दशक में विक्रम साराभाई के नेतृत्व में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमताओं को बढ़ावा देना था।

- 1972 में भारत ने अपने प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण के लिए सोवियत संघ के साथ साझेदारी की, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण में इसकी यात्रा शुरू हुई।

आर्यभट्ट का प्रक्षेपण भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को स्थापित करने में महत्वपूर्ण था, जिससे प्रौद्योगिकी में प्रगति हुई और अंतरिक्ष कार्यक्रम में और विकास हुआ। इस मिशन की सफलता ने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भविष्य के मिशनों और उपलब्धियों के लिए आधार तैयार किया।

जीएस3/रक्षा एवं सुरक्षा

भारतीय वायु सेना अभ्यास डेजर्ट फ्लैग-10 में शामिल हुई

चर्चा में क्यों?

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अल धफरा एयर बेस पर आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास, 'डेज़र्ट फ्लैग-10' में भाग लिया।

- यह अभ्यास जटिल हवाई युद्ध परिदृश्यों का अनुकरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- भारतीय वायुसेना दो प्रकार के विमान तैनात कर रही है: मिग-29 और जगुआर।

- भाग लेने वाले देशों में दुनिया भर की कई उन्नत वायु सेनाएं शामिल हैं।

अतिरिक्त विवरण

- अभ्यास डेजर्ट फ्लैग: इस प्रमुख बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का उद्देश्य यथार्थवादी प्रशिक्षण वातावरण प्रदान करके भाग लेने वाली वायु सेनाओं की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है।

- भारतीय वायुसेना के विमानों की भागीदारी: भारतीय वायुसेना अपने मिग-29 , जो अपनी हवाई श्रेष्ठता क्षमताओं के लिए जाना जाता है, तथा जगुआर , जो अपनी जमीनी हमले और दूर तक मार करने की क्षमताओं के लिए जाना जाता है, का प्रदर्शन कर रही है।

- भाग लेने वाले राष्ट्र: इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेजबान देश संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेनाएं शामिल हैं।

- उद्देश्य: इसका प्राथमिक उद्देश्य जटिल लड़ाकू अभियानों का संचालन करना, परिचालन संबंधी ज्ञान के आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और दुनिया की सबसे उन्नत वायु सेनाओं के बीच हवाई युद्ध रणनीति को बढ़ाना है।

यह अभ्यास न केवल भाग लेने वाले देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि हवाई युद्ध रणनीतियों में सुधार के लिए सहयोगात्मक वातावरण को भी बढ़ावा देता है।

जीएस3/अर्थव्यवस्था

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में उच्च मूल्य संवर्धन के लिए भारत का प्रयास

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

एप्पल और सैमसंग जैसी वैश्विक स्मार्टफोन कंपनियों ने भारत में उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं, जो देश के विशाल प्रतिभा पूल, सरकारी प्रोत्साहन और चीन पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता से प्रेरित हैं। जबकि भारत ने स्मार्टफोन असेंबली को स्थानीय बनाने में प्रगति की है, सरकार अब अपना ध्यान घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाने की ओर केंद्रित कर रही है।

- भारत का लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में स्थानीय मूल्य संवर्धन को 15-20% से बढ़ाकर 40-50% करना है।

- सरकार ने ₹76,000 करोड़ का भारत सेमीकंडक्टर मिशन और निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए ₹23,000 करोड़ की योजना शुरू की है।

- चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 2024-25 में रिकॉर्ड 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो इन पहलों की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।

अतिरिक्त विवरण

- इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना: यह योजना स्मार्टफोन, लैपटॉप और घरेलू उपकरणों के लिए आवश्यक घटकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

- भारत के मोबाइल फोन निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई है, जो पिछले दशक में 77 गुना बढ़ गया है, जो वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में मजबूत उपस्थिति का संकेत है।

- वर्तमान में, पीसीबी जैसे प्रमुख घटकों के घरेलू उत्पादन ने आयात को काफी कम कर दिया है, जो स्थानीय विनिर्माण पहल की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

- 22,919 करोड़ रुपये की नई प्रोत्साहन योजना के साथ, सरकार का लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों की उत्पादन क्षमताओं को और बढ़ाना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ाने की दिशा में सरकार का रणनीतिक प्रयास आयात निर्भरता को कम करने के लिए तैयार है, खासकर चीन पर, जबकि इससे उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा होंगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय घटक विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करके, भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है।

जीएस3/रक्षा एवं सुरक्षा

उपग्रह रोधी (ASAT) हथियार

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

अंतरिक्ष के लिए यूरोपीय संघ के विशेष दूत मार्जोलिजन वान डीलेन ने कहा है कि अंतरिक्ष में जिम्मेदार व्यवहार के लिए वैश्विक मानदंडों को आकार देने में भारत को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

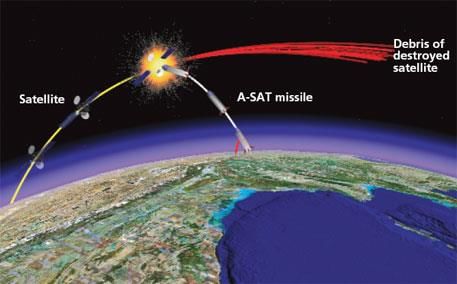

- ASAT हथियारों को सामरिक उद्देश्यों के लिए कक्षा में मौजूद उपग्रहों को निष्क्रिय या नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- भारत की ASAT क्षमताओं का प्रदर्शन 2019 मिशन शक्ति परीक्षण में किया गया था।

- ASAT परीक्षणों से उत्पन्न अंतरिक्ष मलबे के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं, जिसके कारण ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

अतिरिक्त विवरण

- ASAT हथियार: ये विशेष तकनीकें हैं जिनका उद्देश्य सैन्य या रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए उपग्रहों को निष्क्रिय करना, नष्ट करना या उनमें हस्तक्षेप करना है। वे निगरानी, संचार, नेविगेशन और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में सहायता करने वाले दुश्मन के उपग्रहों को बेअसर करके अंतरिक्ष युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- ASAT का वर्गीकरण: ASAT हथियारों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- गतिज ऊर्जा वाले ASAT: इनमें प्रत्यक्ष भौतिक प्रभाव शामिल होता है, आमतौर पर मिसाइलों के माध्यम से जो उपग्रहों से टकराते हैं, तथा उपोत्पाद के रूप में कक्षीय मलबा उत्पन्न करते हैं।

- गैर-गतिज ASAT: ये गैर-भौतिक तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे साइबर हमले, जैमिंग, स्पूफिंग, तथा लेजर जैसे निर्देशित ऊर्जा हथियारों का उपयोग, ताकि बिना भौतिक विनाश के उपग्रहों को बाधित या अंधा किया जा सके।

- ASAT हथियारों को जमीनी स्टेशनों, विमानों या यहां तक कि अन्य उपग्रहों से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, जिससे वे बहुमुखी होते हैं और कभी-कभी उनका पता लगाना कठिन हो जाता है।

- वर्तमान में, चार देशों - संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और भारत - ने विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से परिचालनात्मक ASAT क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।

- भारत का ASAT परीक्षण (मिशन शक्ति) मार्च 2019 में किया गया था, जिसमें "हिट-टू-किल" मोड में लगभग 300 किमी की ऊंचाई पर तीन-चरणीय इंटरसेप्टर मिसाइल का उपयोग करके लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में एक जीवित उपग्रह को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया था।

- वैश्विक समुदाय, विशेष रूप से यूरोपीय संघ ने विनाशकारी ASAT परीक्षणों के परिणामस्वरूप उत्पन्न अंतरिक्ष मलबे के बारे में चिंता व्यक्त की है तथा संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के भीतर ऐसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की है।

एएसएटी हथियारों के अलावा, रेंडेज़वस और प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन (आरपीओ) की अवधारणा में डॉकिंग और निरीक्षण सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यान को दूसरे के करीब ले जाना शामिल है। हालाँकि आरपीओ का उपयोग अक्सर वैज्ञानिक और मरम्मत मिशनों के लिए किया जाता है, लेकिन इनका उपयोग जासूसी या अन्य उपग्रहों को निष्क्रिय करने के लिए भी किया जा सकता है, खासकर जब विरोधी संस्थाओं द्वारा गुप्त रूप से संचालित किया जाता है। यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों की दोहरी-उपयोग प्रकृति और बाहरी अंतरिक्ष में जिम्मेदार व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों की आवश्यकता को उजागर करता है।

जीएस2/शासन

जल जीवन मिशन: प्रगति, वित्तपोषण चुनौतियाँ और आगे की राह

चर्चा में क्यों?

जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन योजना को पूरा करने के लिए 2.79 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि का अनुरोध किया है, जिससे इस पहल के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही वित्तपोषण संबंधी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।

- जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) उपलब्ध कराना है।

- 31 मार्च, 2025 तक लगभग 14.56 करोड़ ग्रामीण परिवारों (73%) को नल जल कनेक्शन प्राप्त हो चुका है।

- 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% नल जल कवरेज हासिल कर लिया है।

- कम कवरेज दर वाले राज्यों में वित्तपोषण की कमी के कारण प्रगति में देरी हो सकती है।

अतिरिक्त विवरण

- पृष्ठभूमि: अगस्त 2019 में शुरू किया गया जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका नेतृत्व जल शक्ति मंत्रालय कर रहा है, ताकि सुरक्षित पेयजल तक समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

- वित्तीय आवश्यकता: मिशन के लिए मूल परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये था, लेकिन वर्तमान आवंटन केवल 1.58 लाख करोड़ रुपये है, जिससे 2024 के बाद परियोजना की स्थिरता और रखरखाव को लेकर चिंताएं पैदा हो रही हैं।

- सामुदायिक भागीदारी: ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां (वीडब्ल्यूएससी) जल आपूर्ति प्रणालियों के संचालन और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे स्थानीय शासन को बढ़ावा मिलता है।

- चुनौतियाँ: भौगोलिक विविधता, जल स्रोत स्थिरता, मानव संसाधन अंतराल और जल गुणवत्ता के मुद्दे मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं।

- भविष्य पर ध्यान: सरकार का लक्ष्य 2024 की प्रारंभिक समय-सीमा से आगे दीर्घकालिक जल आपूर्ति अवसंरचना को बढ़ाना है, तथा जल गुणवत्ता निगरानी और टिकाऊ प्रथाओं की आवश्यकता पर बल देना है।

जल जीवन मिशन हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, मिशन के व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तपोषण चुनौतियों और स्थानीय शासन के मुद्दों का समाधान करना महत्वपूर्ण होगा।

जीएस3/रक्षा एवं सुरक्षा

सैपसन मिसाइल

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

रूसी रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर यूक्रेन की नव विकसित छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे सैपसन के नाम से जाना जाता है, से उत्पन्न बढ़ते खतरे को स्वीकार किया है।

- सैपसन मिसाइल, जिसे ह्रीम-2 या ग्रोम-2 भी कहा जाता है, एक यूक्रेनी सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है।

- इसका डिज़ाइन एक सामरिक मिसाइल प्रणाली के तत्वों को एक बहु रॉकेट लांचर के तत्वों के साथ एकीकृत करता है।

- यह प्रणाली 50 से 280 किमी की दूरी पर स्थित स्थिर व्यक्तिगत और समूह लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है, तथा यूक्रेनी सेना के लिए इसकी विस्तारित सीमा 700 किमी है।

अतिरिक्त विवरण

- सैपसन प्रणाली: इसमें 10 पहियों वाला ट्रांसपोर्टर-इरेक्टर-लॉन्चर (टीईएल) लगा है जो एक बार में दो कंटेनरयुक्त मिसाइलों का परिवहन कर सकता है।

- एयरो-बैलिस्टिक क्षमताएं: यह मिसाइल आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों, जैसे कि एस-300 और एस-400 को चकमा दे सकती है, और रूस के 9K720 इस्कंदर मिसाइल कॉम्प्लेक्स के बराबर है।

- बहुमुखी प्रतिभा: ह्रीम-2 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दोनों को प्रक्षेपित कर सकता है, जिससे यह वायु रक्षा और तटीय अभियानों सहित विभिन्न मिशनों के लिए अनुकूल हो जाता है।

- वारहेड: यह 480 किलोग्राम भार वाले एकल-चरणीय बैलिस्टिक मिसाइल को ले जाता है, जो एकल और समूह दोनों विन्यासों में उपलब्ध है।

- नेविगेशन प्रणाली: ऑनबोर्ड नियंत्रण प्रणाली जड़त्व-आधारित है और रडार और ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक घटकों सहित कई नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणालियों को एकीकृत करती है।

यह मिसाइल प्रणाली यूक्रेन की सैन्य क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है और क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता के लिए एक उल्लेखनीय चुनौती पेश करती है।

जीएस3/पर्यावरण

डेविस जलडमरूमध्य प्रोटो-माइक्रोमहाद्वीप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खोजी गई एक छिपी हुई भूमि, जिसे डेविस स्ट्रेट प्रोटो-माइक्रोकॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है , कनाडा के बफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करने वाले बर्फीले पानी के नीचे स्थित है। इस खोज ने भूवैज्ञानिक और टेक्टोनिक अध्ययनों के लिए इसके निहितार्थों के कारण ध्यान आकर्षित किया है।

- ऐसा अनुमान है कि डेविस जलडमरूमध्य प्रोटो-सूक्ष्ममहाद्वीप पैलियोज़ोइक युग के दौरान अस्तित्व में था ।

- इसमें 19-24 किमी मोटी पतली महाद्वीपीय परत शामिल है, जिसके दोनों ओर 15-17 किमी मोटी महाद्वीपीय परत की संकीर्ण पट्टियां हैं ।

- संभवतः भूभाग विवर्तनिक हलचलों के कारण खंडित हुआ।

- भूवैज्ञानिक साक्ष्य ग्रीनलैंड और कनाडाई आर्कटिक के कुछ हिस्सों के बीच चट्टान संरचनाओं और टेक्टोनिक विशेषताओं में समानता दर्शाते हैं।

- यह प्रोटो-सूक्ष्म महाद्वीप उन टेक्टोनिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अटलांटिक महासागर और उसके आसपास के क्षेत्रों को आकार दिया।

डेविस स्ट्रेट के बारे में

- डेविस जलडमरूमध्य: दक्षिण-पूर्वी बाफिन द्वीप (कनाडा) और दक्षिण-पश्चिमी ग्रीनलैंड के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण जल निकाय, जो उत्तर-पश्चिमी मार्ग का एक हिस्सा है ।

- यह उत्तर में बाफिन खाड़ी को दक्षिण में लैब्राडोर सागर से अलग करता है और कनाडाई आर्कटिक द्वीपसमूह के माध्यम से आर्कटिक महासागर से जुड़ता है ।

- यह जलडमरूमध्य नौवहन और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के रूप में कार्य करता है।

- इसका नाम 16वीं शताब्दी के अंत में इस क्षेत्र की यात्रा करने वाले अंग्रेज खोजकर्ता जॉन डेविस के नाम पर रखा गया है । यह आर्कटिक क्षेत्र के टेक्टोनिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|

FAQs on UPSC Daily Current Affairs (Hindi)- 21st April 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. फसल प्रगति पर व्यापक सुदूर संवेदन अवलोकन क्या है? |  |

| 2. सौर सेल के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया क्या है? |  |

| 3. जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? |  |

| 4. भारतीय वायु सेना अभ्यास डेजर्ट फ्लैग-10 में क्या शामिल है? |  |

| 5. उपग्रह रोधी (ASAT) हथियार क्या होते हैं? |  |