UPSC Daily Current Affairs (Hindi)- 25th February 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस3/अर्थव्यवस्था

मसाला बोर्ड और इसके नियामक प्रयास

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

मसाला बोर्ड, मसाला उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए नियमों को लागू करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) और अन्य नियामक निकायों के साथ सहयोग कर रहा है।

- मसाला बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत 1987 में की गई थी।

- इसका परिणाम इलायची बोर्ड (1968) और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद (1960) के विलय से हुआ।

- यह बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है तथा विभिन्न मसालों के निर्यात संवर्धन और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

अतिरिक्त विवरण

- सांविधिक निकाय: मसाला बोर्ड एक स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करता है जो छोटी और बड़ी इलायची सहित 52 अनुसूचित मसालों के संवर्धन और विनियमन के लिए जिम्मेदार है ।

- अंतर्राष्ट्रीय संपर्क: यह भारतीय मसाला निर्यातकों और अंतर्राष्ट्रीय आयातकों के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में कार्य करता है, जिससे वैश्विक व्यापार को सुविधा मिलती है।

- बोर्ड का उद्देश्य मसाला निर्यात में सतत वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार करना और अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करना है।

संक्षेप में, मसाला बोर्ड भारत में मसाला उद्योग को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तथा नियामक एजेंसियों के साथ प्रभावी सहयोग के माध्यम से गुणवत्ता बढ़ाने और निर्यात क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम करता है।

जीएस2/राजनीति

आरटीआई अब 'सूचना देने से इनकार करने का अधिकार' बन गया है

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुँच प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए पेश किया गया था। शुरू में जवाबदेही को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को कम करने वाले एक ऐतिहासिक कानून के रूप में देखा गया, इस अधिनियम को अब महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो इसकी प्रभावशीलता को कम कर रही हैं।

- आरटीआई अधिनियम नागरिकों को सशक्त बनाने और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए बनाया गया था।

- चुनौतियों में नौकरशाही प्रतिरोध, न्यायिक प्रतिबंध और विधायी संशोधन शामिल हैं।

- हाल के न्यायालयीन निर्णयों ने आरटीआई अधिनियम की व्याख्या को बदल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप पारदर्शिता कम हो गई है।

अतिरिक्त विवरण

- नौकरशाही प्रतिरोध: सरकारी अधिकारी सूचना पर नियंत्रण छोड़ने के लिए अनिच्छुक रहे हैं, तथा संशोधनों के माध्यम से आरटीआई अधिनियम को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका जनता ने विरोध किया है।

- न्यायिक व्याख्याएं: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम आदित्य बंदोपाध्याय (2011) जैसे महत्वपूर्ण मामलों में प्रतिबंधात्मक व्याख्याएं की गईं, जो आरटीआई की प्रभावशीलता में बाधा डालती हैं।

- पारदर्शिता पर प्रभाव: दंड लागू करने में सूचना आयोगों की अनिच्छा और सूचना उपलब्ध कराने में देरी के कारण प्राधिकारियों के लिए जांच से बचना आसान हो गया है।

- परिणाम: आरटीआई अधिनियम के कमजोर होने से भ्रष्टाचार बढ़ा है, सरकार की जवाबदेही कम हुई है तथा खोजी पत्रकारिता में बाधा आई है।

निष्कर्ष में, जबकि आरटीआई अधिनियम एक समय पारदर्शिता और लोकतंत्र के लिए एक शक्तिशाली उपकरण था, इसकी प्रभावशीलता प्रणालीगत मुद्दों और प्रतिबंधात्मक न्यायिक व्याख्याओं के कारण कम हो गई है। इसकी अखंडता की रक्षा के लिए, सक्रिय नागरिक भागीदारी और सार्वजनिक जागरूकता आवश्यक है।

जीएस3/पर्यावरण

पल्लिकारनाई दलदली भूमि पर पतली चोंच वाला गूल देखा गया

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, चेन्नई में पक्षी-प्रेमियों ने पल्लीकरनई दलदली भूमि पर पतली चोंच वाली गूल पक्षी को देखा, जो इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी।

- पतली चोंच वाला गूल एक मध्यम आकार का समुद्री पक्षी है, जिसे वैज्ञानिक रूप से क्रॉइकोसेफालस जीनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

- यह प्रजाति भूमध्य सागर और पश्चिमी हिंद महासागर के उत्तरी भाग के आसपास छिटपुट रूप से प्रजनन करती है।

- भारत में, यह आमतौर पर पश्चिमी तट और उत्तरी आर्द्रभूमि में देखा जाता है।

अतिरिक्त विवरण

- शारीरिक विशेषताएँ: पतली चोंच वाली इस गूल की लंबाई 37 से 40 सेमी होती है और इसके पंखों का फैलाव 90 से 102 सेमी तक होता है। इसका शरीर हल्के भूरे रंग का, सिर और छाती सफ़ेद और प्राथमिक पंख काले रंग के होते हैं।

- भोजन की आदतें: इसके आहार का लगभग आधा हिस्सा मछली से बना होता है। गूल आम तौर पर पानी की सतह से कुछ मीटर ऊपर उड़ता है और उपयुक्त शिकार को पकड़ने के लिए गोता लगाता है।

- संरक्षण स्थिति: आईयूसीएन रेड लिस्ट के अनुसार, स्लेंडर-बिल्ड गूल को सबसे कम चिंताजनक के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

पल्लिकरनई दलदली भूमि एक महत्वपूर्ण मीठे पानी और आंशिक रूप से खारे पानी वाली आर्द्रभूमि है जो चेन्नई, तमिलनाडु से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह आस-पास के क्षेत्रों में बाढ़ के खिलाफ एक प्राकृतिक बफर के रूप में कार्य करता है और इसे भारत में रामसर स्थलों में से एक माना जाता है।

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

भारत-चीन को जोड़ने वाली टी हॉर्स रोड का महत्व

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

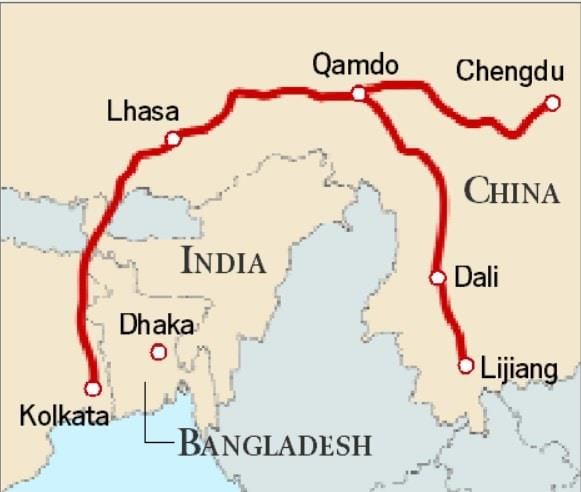

भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐतिहासिक टी हॉर्स रोड पर प्रकाश डाला तथा एक व्यापार मार्ग के रूप में इसके महत्व पर जोर दिया, जो 2,000 किलोमीटर से अधिक लंबा था तथा तिब्बत के माध्यम से चीन को भारत से जोड़ता था।

- टी हॉर्स रोड चीन, तिब्बत और भारत को जोड़ने वाला एक आवश्यक व्यापार नेटवर्क था।

- सदियों से चाय, घोड़ों और अन्य वस्तुओं के आदान-प्रदान में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- भारत-चीन संबंधों को बढ़ावा देने में इस मार्ग का ऐतिहासिक महत्व है।

अतिरिक्त विवरण

- चाय घोड़ा मार्ग की उत्पत्ति: यह मार्ग तांग राजवंश (618-907 ई.) के दौरान शुरू हुआ था, जिसने दक्षिण-पश्चिम चीन, तिब्बत और भारत के बीच शुरुआती व्यापार को सुविधाजनक बनाया। प्रसिद्ध भिक्षु यिजिंग ने चीन से चीनी और वस्त्र जैसे सामान और बदले में तिब्बती घोड़ों के आदान-प्रदान का दस्तावेजीकरण किया है।

- व्यापारिक गतिशीलता: 10वीं शताब्दी तक, सोंग राजवंश ने चाय और घोड़ों के व्यापार को विनियमित करने के लिए मार्ग के किनारे बाजार स्थापित किए, जो प्रमुख वस्तुएं बन गईं।

- चुनौतियाँ: टी हॉर्स रोड पगडंडियों का एक नेटवर्क था जो दुर्गम भूभागों से होकर गुजरता था और हिमालय में 10,000 फीट की ऊँचाई तक पहुँचता था, जिससे व्यापार खतरनाक होते हुए भी महत्वपूर्ण था।

- चाय और घोड़े: चाय तिब्बती खानाबदोशों के लिए आवश्यक थी, जबकि घोड़े चीन की सैन्य जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण थे, विशेष रूप से मंगोल जनजातियों के खिलाफ संघर्ष में।

- आधुनिक प्रासंगिकता: 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस सड़क का महत्व पुनर्जीवित हुआ और आपूर्ति मार्ग के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसने रणनीतिक भूमिका निभाई।

- पतन और सांस्कृतिक पुनरुद्धार: 1949 के बाद, इस मार्ग का महत्व कम हो गया, लेकिन हाल के वर्षों में एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में इसका पुनरुद्धार हुआ है, विशेष रूप से लिजिआंग में, जो अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत में रुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है।

निष्कर्ष के तौर पर, टी हॉर्स रोड सिर्फ़ एक व्यापार मार्ग से कहीं ज़्यादा था; यह चीन, तिब्बत और भारत के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क था, जो न सिर्फ़ वाणिज्य बल्कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी सुविधाजनक बनाता था। आधुनिक व्यापार में इसकी भूमिका कम होने के बावजूद, पर्यटन के ज़रिए इसके ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए चल रहे प्रयास इसकी स्थायी विरासत और भारत और चीन के बीच गहरे संबंधों को उजागर करते हैं।

जीएस3/अर्थव्यवस्था

उर्वरकों पर रणनीति

चर्चा में क्यों?

भारत यूरिया, डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी) जैसे उर्वरकों की खपत को सीमित करने या कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, क्योंकि इन आवश्यक कृषि इनपुट के लिए आयात पर काफी निर्भरता है।

- भारत की आयातित उर्वरकों, विशेषकर एमओपी और डीएपी पर भारी निर्भरता है।

- उर्वरक लागत पर मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव।

- मृदा स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता में सुधार के लिए संतुलित उर्वरक रणनीति की आवश्यकता।

- अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट (एपीएस) डीएपी का एक स्थायी विकल्प है।

अतिरिक्त विवरण

- आयातित उर्वरकों पर निर्भरता: भारत अपनी 85% से अधिक डीएपी और एमओपी का आयात करता है, जबकि यूरिया उत्पादन कतर, अमेरिका, यूएई और अंगोला जैसे देशों से आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) पर निर्भर है।

- उच्च आयात निर्भरता और मुद्रा अवमूल्यन: भारतीय रुपये के अवमूल्यन से आयातित उर्वरकों की लागत बढ़ जाती है, जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ जाता है।

- पोषक तत्वों के अनुप्रयोग में असंतुलन: यूरिया, एमओपी और डीएपी उच्च विश्लेषण उर्वरक हैं जो पोषक तत्वों की बर्बादी का कारण बनते हैं क्योंकि अधिकांश फसलों को ऐसे केंद्रित पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है।

- संतुलित उर्वरक की आवश्यकता: संतुलित दृष्टिकोण के लिए मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम), द्वितीयक पोषक तत्वों (सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम) और सूक्ष्म पोषक तत्वों (जस्ता, लोहा, तांबा, बोरॉन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम) के मिश्रण की आवश्यकता होती है।

- अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट (APS): इस उर्वरक में 20% नाइट्रोजन (N), 20% फॉस्फोरस (P) और 13% सल्फर (S) होता है, जो इसे कम फॉस्फोरस सामग्री के बावजूद DAP का एक प्रभावी विकल्प बनाता है।

- एपीएस के लिए लक्षित फसलें: एपीएस विशेष रूप से तिलहन, दलहन, मक्का, कपास, प्याज और मिर्च के लिए फायदेमंद है, जिनमें उच्च सल्फर सामग्री की आवश्यकता होती है, जबकि डीएपी को गेहूं, चावल और गन्ना जैसी फसलों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।

- एनपीकेएस कॉम्प्लेक्स उर्वरक की बिक्री में वृद्धि: एनपीकेएस उर्वरकों की बिक्री 2024-25 तक लगभग दोगुनी होने का अनुमान है, जो एपीएस की बढ़ती लोकप्रियता से प्रेरित है, जो लगातार डीएपी की जगह ले रहा है।

- जटिल उर्वरकों का विपणन: अन्य जटिल उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने तथा प्रत्यक्ष एमओपी अनुप्रयोग को कम करने के लिए विपणन प्रयासों को बढ़ाने की भी आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष में, रणनीति का उद्देश्य उच्च-विश्लेषण उर्वरकों पर निर्भरता को कम करना है, किसानों के बीच संतुलित उर्वरक तकनीकों को बढ़ावा देना है। यह दृष्टिकोण न केवल फसल उत्पादकता को बढ़ाता है बल्कि विदेशी मुद्रा को भी बचाता है, जिससे आगे चलकर टिकाऊ कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित किया जा सकता है।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी: उपचार में हालिया प्रगति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, क्लिनिकल न्यूरोसाइंटिस्ट ने एक बच्चे में गर्भ में ही स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA), एक गंभीर मोटर न्यूरॉन बीमारी का सफलतापूर्वक इलाज करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह सफलता दुर्बल करने वाली स्थितियों से निपटने के उद्देश्य से आनुवंशिक उपचारों में प्रगति को उजागर करती है।

- स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी एक आनुवंशिक विकार है जो मुख्य रूप से मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है।

- एसएमए के पांच उपप्रकार हैं, जिन्हें शुरुआत की उम्र, गंभीरता और जीवन प्रत्याशा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

- वर्तमान उपचार इलाज उपलब्ध कराने के बजाय लक्षणों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

अतिरिक्त विवरण

- स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी के बारे में: एसएमए एक दुर्बल करने वाली आनुवंशिक स्थिति है, जो गति नियंत्रण के लिए जिम्मेदार मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करके प्रगतिशील मांसपेशी कमजोरी का कारण बनती है।

- एसएमए के प्रकार: पांच उपप्रकार हैं टाइप 0, 1, 2, 3 और 4, जिन्हें रोग की शुरुआत की उम्र और गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

- लक्षण: लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं, जिससे मुख्य रूप से मांसपेशियों में कमजोरी आती है, जिससे स्वैच्छिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, जबकि अनैच्छिक मांसपेशियां अप्रभावित रहती हैं।

- कारण: यह स्थिति उत्तरजीविता मोटर न्यूरॉन जीन (SMN1) में उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण मोटर न्यूरॉन के अस्तित्व के लिए आवश्यक प्रोटीन की कमी हो जाती है।

- व्यापकता: एसएमए लगभग प्रत्येक 10,000 जन्मों में से एक में होता है, जिससे यह शिशुओं और बच्चों में मृत्यु दर का एक प्रमुख आनुवंशिक कारण बन जाता है।

- उपचार: हालांकि वर्तमान में एसएमए के लिए कोई इलाज नहीं है, उपचार की रणनीति लक्षणों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें मुद्रा में सुधार, संयुक्त गतिहीनता को रोकने और मांसपेशियों की कमजोरी को धीमा करने के लिए भौतिक चिकित्सा शामिल हो सकती है।

निष्कर्ष रूप में, हालांकि वर्तमान में एसएमए के लिए कोई निश्चित इलाज उपलब्ध नहीं है, फिर भी चल रहे अनुसंधान और उपचार में प्रगति, विशेष रूप से प्रसवपूर्व हस्तक्षेपों में, प्रभावित व्यक्तियों के लिए परिणामों में सुधार की संभावना है।

जीएस3/अर्थव्यवस्था

भारत के कपड़ा उद्योग की समस्या क्या है?

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

भारत का कपड़ा उद्योग दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है, जिसमें कपास की खेती से लेकर परिधान निर्माण तक की पूरी मूल्य श्रृंखला शामिल है। अपनी विशाल क्षमता के बावजूद, इसे वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में बाधा डालने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से तुलना की जाती है। प्रमुख मुद्दों में खंडित आपूर्ति श्रृंखलाएं, उच्च लागत और जटिल नियामक ढांचे शामिल हैं।

- भारत विश्व स्तर पर कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो विश्वव्यापी उत्पादन में 24% का योगदान देता है।

- देश मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) के उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर है, फिर भी घरेलू खपत कम बनी हुई है।

- कपड़ा मूल्य श्रृंखला का लगभग 80% हिस्सा एमएसएमई क्लस्टरों के भीतर संचालित होता है, जो विभिन्न कपड़ा उत्पादों में विशेषज्ञता रखते हैं।

- भारत का कपड़ा और परिधान क्षेत्र अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

अतिरिक्त विवरण

- कपास उत्पादन: भारत में मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में लगभग 60 लाख किसान कार्यरत हैं। कपास वस्त्र मूल्य श्रृंखला 4.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का समर्थन करती है।

- मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) उद्योग: एमएमएफ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद, भारत में प्रति व्यक्ति खपत केवल 3.1 किलोग्राम है, जो चीन (12 किलोग्राम) और उत्तरी अमेरिका (22.5 किलोग्राम) की तुलना में काफी कम है।

- निर्यात रुझान: वित्त वर्ष 2024 में कपड़ा निर्यात 34.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें से लगभग आधा हिस्सा अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाजारों को गया। हालांकि, परिधान निर्यात में गिरावट देखी गई है।

भारतीय कपड़ा उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इसकी वृद्धि रुक गई है, खासकर बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण। इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और इसकी निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इन मुद्दों का समाधान करना आवश्यक है।

जीएस3/रक्षा एवं सुरक्षा

रूस द्वारा आरएस-24 यार्स आईसीबीएम की तैनाती

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रूस ने लड़ाकू गश्ती मार्गों पर RS-24 यार्स अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBM) के स्वायत्त लांचर तैनात किए हैं। ये लांचर परमाणु वारहेड से लैस हैं, जिससे वैश्विक सुरक्षा गतिशीलता के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं।

- आरएस-24 यार्स एक उन्नत रूसी आईसीबीएम प्रणाली है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे फरवरी 2010 में सेवा में शामिल किया गया था।

- इस मिसाइल प्रणाली को साइलो और मोबाइल प्लेटफॉर्म दोनों से प्रक्षेपित किया जा सकता है, जिससे इसकी परिचालन लचीलापन बढ़ जाता है।

अतिरिक्त विवरण

- विशेषताएं: आरएस-24 यार्स मिसाइल एक तीन-चरणीय, ठोस-ईंधन प्रणाली है, जिसकी निम्नलिखित विशिष्टताएं हैं:

- लंबाई: 22.5 मीटर

- व्यास: 2 मीटर

- कुल प्रक्षेपण वजन: 49,000 किलोग्राम

- रेंज: न्यूनतम 2,000 किमी; अधिकतम 10,500 किमी

- मार्गदर्शन प्रणाली: यह ग्लोनास उपग्रह प्रौद्योगिकी के साथ जड़त्वीय नेविगेशन को संयोजित करने वाली उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करता है।

- वारहेड क्षमता: यार्स 10 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स (एमआईआरवी) ले जा सकता है, जिसमें प्रत्येक वारहेड 300 किलोटन तक भार वहन करने में सक्षम है।

- प्रत्युत्तर: मिसाइल को उड़ान के दौरान पैंतरेबाज़ी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के छल-कपट को तैनात कर सकती है, जिससे इसे आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों के खिलाफ महत्वपूर्ण लाभ मिलता है।

आरएस-24 यार्स आईसीबीएम की तैनाती रूस की अपनी सामरिक निवारक क्षमताओं को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो चल रही हथियारों की दौड़ और भू-राजनीतिक तनाव में योगदान देती है।

जीएस1/इतिहास और संस्कृति

करनाल की लड़ाई (1739)

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

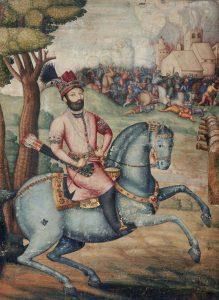

24 फरवरी 1739 को करनाल की लड़ाई मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बन गयी, जिसके कारण अंततः उसका पतन हो गया।

- इस युद्ध में नादिर शाह की फ़ारसी सेना को मुगल सम्राट मुहम्मद शाह 'रंगीला' पर निर्णायक विजय प्राप्त हुई।

- मुगल सेना, 300,000 सैनिकों के बावजूद, नादिर शाह के 55,000 प्रशिक्षित सैनिकों से तीन घंटे के भीतर पराजित हो गयी।

- युद्ध के बाद, दिल्ली पर आक्रमण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 30,000 नागरिकों का नरसंहार हुआ और मुगल खजाने को लूट लिया गया, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन भी शामिल थे।

अतिरिक्त विवरण

- मुगल पतन पर प्रभाव:

- आर्थिक पतन: मुगल खजाना खाली हो गया, जिससे सैन्य और प्रशासनिक क्षमताओं को गंभीर नुकसान पहुंचा।

- केन्द्रीय शक्ति का कमजोर होना: बंगाल, अवध और हैदराबाद के राज्यपालों ने स्वतंत्रता की घोषणा की।

- सैन्य पतन: मुगल सेना की पुरानी रणनीति उजागर हो गई, जिसके परिणामस्वरूप अहमद शाह अब्दाली (1748-1761) जैसे लोगों ने आक्रमण किया।

- क्षेत्रीय शक्तियों का उदय: मराठों ने अपने प्रभाव का विस्तार किया और अंततः 1771 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया, जबकि पंजाब में सिख अधिक शक्तिशाली हो गए।

- ब्रिटिश विस्तार: ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शक्ति के पतन का लाभ उठाया, जिससे 1857 के बाद ब्रिटिश शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

- पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQ):

2019 में, मुगल भारत में जागीरदारों और जमींदारों के बीच मतभेदों के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था:

- जागीरदारों को न्यायिक और पुलिस कर्तव्यों के बदले में भूमि का आवंटन किया जाता था, जबकि जमींदारों को बिना किसी अन्य दायित्व के राजस्व संग्रह का अधिकार था।

- जागीरदारों के लिए भूमि का आवंटन वंशानुगत था, जबकि जमींदारों के लिए राजस्व अधिकार आवश्यक रूप से वंशानुगत नहीं थे।

इस प्रकार करनाल की लड़ाई ने न केवल मुगलों की सैन्य हार को चिह्नित किया, बल्कि घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला को भी गति दी जिसने मुगल साम्राज्य के पतन और भारत में क्षेत्रीय शक्तियों के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

जीएस2/शासन

नियोक्ता अनुपालन बोझ को कम करना - राज्य सरकारों के लिए एक रोडमैप

चर्चा में क्यों?

राज्य सरकारें नियोक्ताओं पर अनुपालन का एक महत्वपूर्ण बोझ डालती हैं, जो आपराधिक प्रावधानों का 80%, फाइलिंग का 65% और कुल अनुपालन का 63% है। मुख्यमंत्रियों (सीएम) के पास तीन प्रमुख सुधारों के माध्यम से कारोबारी माहौल को बढ़ाने की क्षमता है: गैर-अपराधीकरण, डिजिटलीकरण और युक्तिकरण। इन सुधारों का उद्देश्य उच्च वेतन वाले रोजगार को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को गति देना है।

- नियोक्ताओं को मुख्य रूप से राज्य के नियमों के कारण भारी अनुपालन बोझ का सामना करना पड़ता है।

- तीन प्रमुख सुधार आवश्यक हैं: गैर-अपराधीकरण, डिजिटलीकरण और युक्तिकरण।

- मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य सुधार शुरू कर रहे हैं, जबकि अन्य राज्य परिवर्तन पर विचार कर रहे हैं।

अतिरिक्त विवरण

- नियोक्ता अनुपालन का गैर-अपराधीकरण: वर्तमान में, भारत में नियोक्ता-संबंधित जेल के 26,134 प्रावधान हैं, जिनमें से 80% राज्य सरकारों द्वारा हटाए जा सकते हैं। नौकरशाही की जड़ता के कारण जन विश्वास विधेयक ने 5,239 केंद्रीय प्रावधानों में से केवल 110 को समाप्त किया।

- सरलीकृत अनुपालन के लिए डिजिटलीकरण: भारत के 69,233 नियोक्ता अनुपालनों में से 65% को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे कागज रहित, उपस्थिति रहित और नकदी रहित परिचालन संभव हो सकेगा।

- राज्य नियोक्ता अनुपालन ग्रिड (एसईसीजी): अनुपालन के लिए डिजिटल अवसंरचना बनाने हेतु एसईसीजी का प्रस्तावित कार्यान्वयन, जो राष्ट्रीय पहलों के साथ एकीकृत होकर 180 दिनों के भीतर चालू हो सकता है।

- शासन और अनुपालन ढाँचों का युक्तिकरण: राज्यों में कठोर नौकरशाही संरचनाओं को विभागों को समेकित करके और नीति-निर्माण को विकेंद्रीकृत करके सरलीकृत करने की आवश्यकता है। यह इस धारणा के अनुरूप है कि स्थानीय शासन केंद्रीकृत नियंत्रण से अधिक प्रभावी हो सकता है।

निष्कर्ष रूप में, भारत की आर्थिक चुनौती "रोज़गार गरीबी" के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी विशेषता कम उत्पादकता वाली नौकरियों में लगे एक बड़े कार्यबल से है। सीएम अनावश्यक अनुपालन बोझ को समाप्त करके महत्वपूर्ण सुधारों को सुगम बना सकते हैं, व्यवसायों को फलने-फूलने में सक्षम बना सकते हैं और उच्च वेतन वाली नौकरियाँ पैदा कर सकते हैं। जैसा कि अर्थशास्त्री डैनियल काह्नमैन ने उल्लेख किया है, कभी-कभी प्रगति को और अधिक प्रयास करने के बजाय बाधाओं को दूर करके हासिल किया जा सकता है।

जीएस2/शासन

नये भारत में अंतर-धार्मिक रिश्तों की बाड़बंदी

चर्चा में क्यों?

27 जनवरी, 2025 को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। जबकि समर्थकों का दावा है कि इसका उद्देश्य लैंगिक न्याय, एकरूपता और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देना है, इसके व्यापक निहितार्थ एक कानूनी ढांचे का सुझाव देते हैं जो व्यक्तिगत संबंधों को राज्य की निगरानी में रखता है। यह विकास इस बात की खोज की आवश्यकता है कि कैसे यूसीसी, धर्मांतरण विरोधी कानूनों के साथ मिलकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में डालता है, पितृसत्तात्मक नियंत्रण को मजबूत करता है, और समकालीन भारत में अलगाव को बढ़ावा देता है।

- भारत में अंतर्धार्मिक विवाहों को महत्वपूर्ण सामाजिक और कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

- मौजूदा कानून और धर्मांतरण विरोधी उपाय अंतरधार्मिक जोड़ों के लिए चुनौतियों को बढ़ा देते हैं।

- यूसीसी राज्य की निगरानी को अनौपचारिक रिश्तों तक विस्तारित करती है, जिसमें लिव-इन व्यवस्था भी शामिल है।

- समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन अन्य राज्यों के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करता है।

अतिरिक्त विवरण

- अंतर्धार्मिक संबंध: भारत में अंतर्धार्मिक विवाहों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, 2014 के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 10% से भी कम शहरी भारतीयों के परिवार के सदस्य ने अपनी जाति से बाहर विवाह किया है, और केवल 5% ने अपने परिवारों के भीतर अंतर्धार्मिक विवाह की बात कही है।

- कानूनी बाधाएं: विशेष विवाह अधिनियम, 1954 जैसे कानूनों के तहत 30 दिन की सार्वजनिक सूचना देना अनिवार्य है, जिससे जांच और उत्पीड़न की संभावना बढ़ जाती है।

- धर्मांतरण विरोधी कानूनों का प्रभाव: ये कानून नौकरशाही बाधाएं उत्पन्न करते हैं, निगरानी समूहों को सशक्त बनाते हैं और व्यक्तिगत अधिकारों को कमजोर करते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश में देखा गया है, जहां शिकायतें अक्सर तीसरे पक्ष के समूहों से आती हैं।

- राज्य निगरानी: यूसीसी लिव-इन रिश्तों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है, जिससे जोड़ों को हस्तक्षेपकारी प्रक्रियाओं और संभावित आपराधिक दंड का सामना करना पड़ता है, जिससे अंतरधार्मिक जोड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- धार्मिक संस्थाओं को सशक्त बनाना: समान नागरिक संहिता व्यक्तिगत संबंधों पर धार्मिक नेताओं के अधिकार को औपचारिक बनाती है, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का खंडन करती है।

- पारिवारिक नियंत्रण: लिव-इन संबंधों के बारे में परिवारों को सूचित करने से महिलाओं के लिए जोखिम बढ़ जाता है, पितृसत्तात्मक नियंत्रण मजबूत होता है और एजेंसी सीमित हो जाती है।

- सतर्कतावाद को वैध बनाना: कानूनी ढांचे चरमपंथी समूहों को अंतर-धार्मिक रिश्तों की निगरानी करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने के बजाय सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है।

- समान नागरिक संहिता मॉडल का विस्तार: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन से अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के कानून लागू होने की प्रेरणा मिल सकती है, जिससे भारत की बहुलवादी परंपराओं को खतरा हो सकता है।

उत्तराखंड में मौजूदा धर्मांतरण विरोधी कानूनों के साथ-साथ समान नागरिक संहिता का क्रियान्वयन, व्यक्तिगत संबंधों में राज्य के हस्तक्षेप के अभूतपूर्व स्तर को दर्शाता है। अंतरधार्मिक संघों को नौकरशाही बनाकर, धार्मिक प्राधिकरण को बढ़ावा देकर, महिलाओं की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करके और सतर्कतावाद को वैध बनाकर, ये कानून व्यक्तिगत अधिकारों को खत्म करते हैं और सांप्रदायिक विभाजन को गहरा करते हैं। यदि ऐसी नीतियां अन्य राज्यों में भी फैलती हैं, तो भारत में सामाजिक अलगाव को संस्थागत बनाने और लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों को कमजोर करने का जोखिम है।

|

7 videos|3454 docs|1081 tests

|

FAQs on UPSC Daily Current Affairs (Hindi)- 25th February 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. मसाला बोर्ड क्या है और इसके नियामक प्रयासों का महत्व क्या है? |  |

| 2. आरटीआई अब 'सूचना देने से इनकार करने का अधिकार' कैसे बन गया है? |  |

| 3. पल्लिकारनाई दलदली भूमि पर पतली चोंच वाला गूल क्यों देखा गया? |  |

| 4. भारत-चीन को जोड़ने वाली टी हॉर्स रोड का महत्व क्या है? |  |

| 5. भारत के कपड़ा उद्योग की समस्याएँ क्या हैं? |  |